Клинические рекомендации

Воспалительные заболевания челюстей

Кодирование по Международной статистической

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: МКБ 10: K10.2

Возрастная группа: взрослые

Год утверждения: 2020

Разработчик клинической рекомендации:

Утверждены |

Согласованы |

Список сокращений

ВУЗ |

высшее учебное заведение |

КТ |

компьютерная томография |

ЛИИ |

лейкоцитарный индекс интоксикации |

ЛФК |

лечебная физкультура |

МСКТ |

мультиспиральная компьютерная томография |

МРТ |

магнитно-резонансная томография |

МП |

медицинская помощь |

НПВС |

нестероидные противовоспалительные средства |

ОИВЗ |

острое инфекционно-воспалительное заболевание |

СОЭ |

скорость оседания эритроцитов |

УЗИ |

ультразвуковое исследование |

ЧЛО |

челюстно-лицевая область |

ЧЛХ |

челюстно-лицевая хирургия |

ЭОД |

электроодонтодиагностика |

ЭЭГ |

электроэнцефалография |

ЭХО КГ |

эхокардиография |

** |

наименование лекарственного препарата выделяется двумя звездочками (**) в случае если тезис-рекомендация относится к лекарственному препарату для медицинского применения, внесенному в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. |

Термины и определения

-

Секвестр – одонтогенного или иного характера отграниченный воспалительно-некротический очаг в костной ткани, сопровождающийся гибелью и отторжением участков костной ткани челюсти с формированием секвестральной капсулы и последующим ремоделированием костной ткани.

-

Зубо-альвеолярный сегмент - условная единица объема альвеолярной части челюсти для оценки распространенности инфекционно-воспалительного процесса. Нижней границей зубо-альвеолярных сегментов бокового отдела нижней челюсти является канал нижней челюсти (canalis mandibule), переднего отдела – виртуальная горизонтальная плоскость, соединяющая подбородочные отверстия (foramen mentalae dex. et sin.). Верхней границей зубо-альвеолярных сегментов верхней челюсти является дно полости носа и верхнечелюстных синусов.

-

Острый или обострение хронического периодонтита - острый или обострение хронического инфекционно-воспалительного процесса в пределах одного зубо-альвеолярного сегмента.

-

Острый одонтогенный периостит – это острое одонтогенное серозно-гнойное или гнойное воспаление периоста (надкостницы), при котором зона первичного инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена пределами одного зубо-альвеолярного сегмента, явившегося местом локализации входных ворот для возбудителей заболевания, с образованием поднадкостничного абсцесса.

-

Острый одонтогенный остеомиелит – это острый одонтогенный инфекционно-воспалительный процесс, при котором зона поражения распространяется за пределы зубо-альвеолярного сегмента, явившегося местом локализации входных ворот для возбудителя заболевания, на пародонт соседних зубов или тело челюсти.

-

Феномен вторичного иммунного воспалительного ответа - феномен сенсибилизации организма повторными контактами с антигеном (описанный в начале ХХ века Артюсом), учитывающий роль сенсибилизации организма в развитии ОИВЗ ЧЛО

-

Реабилитация — это система государственных, социальных, экономических, медицинских, профессиональных и других мероприятий, направленных на предупреждение развития заболеваний и осложнений, ведущих к временной или стойкой утрате трудоспособности и на возвращение больных и инвалидов (взрослых и детей) в общество, к общественно-полезному труду.

-

Периостотомия – вскрытие поднадкостничного очага воспаления.

-

Секвестрэктомия – удаление секвестрировавшегося участка кости.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний).

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).

-

Периостит – это воспалительное заболевание, которое характеризуется распространением воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из одонтогенного или неодонтогенного очага.

-

Острый одонтогенный периостит – это острое одонтогенное серозно-гнойное или гнойное воспаление периоста (надкостницы), при котором зона первичного инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена пределами одного зубоальвеолярного сегмента, явившегося местом локализации входных ворот для возбудителей заболевания, с образованием поднадкостничного абсцесса.

-

Хронический периостит челюсти - хроническое воспаление надкостницы альвеолярного отростка или тела челюсти.

-

Хронический одонтогенный периостит – это хроническое одонтогенное воспаление периоста (надкостницы), при котором зона первичного инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена пределами одного зубо-альвеолярного сегмента, явившегося местом локализации входных ворот для возбудителей заболевания.

-

Остеомиелит челюсти — гнойно-некротическое воспалительное заболевание костной ткани челюстной кости (одновременно всех ее структурных компонентов) инфекционно-аллергической природы одонтогенного или неодонтогенного происхождения.

-

Острый одонтогенный остеомиелит – это острый одонтогенный инфекционно-воспалительный процесс, при котором зона поражения распространяется за пределы зубо-альвеолярного сегмента, явившегося местом локализации входных ворот для возбудителя заболевания, на пародонт соседних зубов или тело челюсти.

-

Хронический остеомиелит — гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление костной ткани, характеризующееся образованием секвестров или отсутствием тенденции к спонтанному выздоровлению и нарастанием резорбтивных и продуктивных изменений в кости и периосте.

-

Остеомиелит (неонатальный) челюсти (острый) — гнойный воспалительный процесс в челюсти, поражающий все элементы кости как органа: костный мозг, собственно кость и надкостницу, развивающееся в результате заноса инфекции гематогенным путем из очага, расположенного вдали от места поражения.

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Этиология.

Периостит развивается на фоне острого или обострения хронических одонтогенных заболеваний, чаще всего — хронического периодонтита, реже — пародонтита, перикоронита.

Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области, в том числе и костной ткани, возникают вследствие их инфицирования микробиотой, которая вегетирует в полости рта, на кожных покровах.

Современные микробиологические исследования выявили, что типы бактерий, вызывающие одонтогенные инфекции, включают широкий спектр факультативных и строго анаэробных микроорганизмов, которые считаются представителями условно-патогенной микробиоты полости рта человека. При периостите микробиота може быть представлена: Peptcoccus niger, Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, Prevotella melaninogenica, Streptococcus anginosus, Porphiromonas gingivalis. Микробный состав у лиц пожилого возраста представлен преимущественно факультативными анаэробами в комбинации из 2-3 видов, тогда как в молодом возрасте преобладают облигатные моноформы микроорганизмов. Для хронического периостита характерно наличие длительно существующего очага одонтогенной инфекции с частыми рецидивирующими обострениями на фоне иммунодефицитных состояний организма. Рарефицирующий периостит возникает как следствие хронической травмы и возникает чаще всего в центральном отделе нижней челюсти [19,41,64,73].

Возбудителями одонтогенного остеомиелита также является условно-патогенная микробиота полости рта. По данным А.И. Ярёменко (2007), в 50% случаев воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (ЧЛО) выявляется золотистый стафилококк в сочетании с анаэробами. По данным Т.Г. Робустовой и В.В. Шулакова (2016) 65-75% микробиота приходится на неспоробразующие анаэробы. Реже обнаруживаются актиномицеты, вейлонеллы; 35% составляют факуль-тативно-анаэробные и аэробные бактерии (99). Микробиота при остеомиелитах челюстей может быть представлена: Streptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., Actinomyces israelii, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus. По данным Яременко А.И. с соавт (2019) при воспалительных заболеваниях челюстей состав микробиота включает Candida albicans – 5,6%, Candida krusei – 1,4%, Candida spp. – 1,4%, Enterobacter spp. – 1,4%, Enterococcus faecalis – 2,8%, Klebsiella pneumonia – 9,9%, Proteus mirabilis – 1,4%, Pseudomonas aeruginosa – 1,4%, Staphylococcus aureus – 4,2%, 26,8%, Staphylococcus saprophyticus – 2,8%, Streptococcus spp. – 9,9%, Streptococcus viridians group – 31%. По мере стихания воспаления микробиота становится более разнообразной и при хроническом течении остеомиелита состав её приближается по составу к микробиоценозу пародонтального кармана [19].

Общими предрасполагающими факторами развития остеомиелита служат: анатомо-топографические особенности строения и кровоснабжения участка кости, снижение общей неспецифической и иммунной резистентности, фоновая общесоматическая патология (сахарный диабет, заболевания крови, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность или печеночно-почечная, воздействие ионизирующего облучения или прием антирезорбтивных препаратов [19,73,74].

Патогенез. Серозный периостит рассматривают, как реактивный воспалительный процесс в надкостнице, который сопутствует обострившемуся хроническому периодонтиту.

При гнойном периостите экссудат из воспаленного периодонта проникает под надкостницу через фолькмановские и гаверсовы каналы, по лимфатическим сосудам или через ранее образовавшуюся узуру в стенке лунки. Вслед за фазой отёка и экссудации следует фаза инфильтрации, вызывая развитие инфекционно-аллергического воспаления с последующим выпотом экссудата под периост челюсти. В возникновении острого одонтогенного периостита челюстей основным предрасполагающим фактором является микробная сенсибилизация к стафилококку, частота и выраженность которой коррелируют с тяжестью и распространенностью процесса.

При хроническом периостите воспалительный процесс чаще начинается в надкостнице нижней челюсти и отличается местной гипергической воспалительной реакцией. Такое течение наблюдают у больных с первичными или вторичными иммунодефицитными заболеваниями или состояниями, и носит чаще всего первично-хронический характер. Для хронического периостита характерно наличие хронического воспалительного очага в периодонте, которое вызывает вялотекущее локализованное воспаление надкостницы с образование фиброзной ткани (фиброзный периостит) и преобладанием продуктивного компонента в подлежащей кортикальной кости. При простом хроническом периостите вновь образованная остеоидная ткань после лечения подвергается обратному развитию. При длительном течении в результате остеобластической реакции происходит превращение молодой костной ткани в зрелую, высокосклерозированную, воспалительный процесс заканчивается гиперостозом. Рарефицирующий периостит характеризуется поверхностной субпериостальной резорбцией костной ткани. В результате травмы надкостницы образуется гематома, а ее организация ведет к уплотнению надкостницы с выраженными резорбтивными явлениями по краю кортикальной кости и перестройкой костных структур.

В патогенезе одонтогенного остеомиелита решающая роль отводится нарушениям иммунного баланса, в основе которого лежит сенсибилизация на фоне длительно существующих множественных и хронических очагов одонтогенной инфекции, усиливающаяся при обострении, и снижение общей реактивности организма. Постоянное воздействие микробов на костный мозг нарушает его структуру, клеточную реактивность и репаративные возможности. Расширение множества мелких кровеносных сосудов в околоверхушечной части альвеолы при обострении создает благоприятные условия к распространению инфекции непосредственно в костномозговые пространства альвеолярного отростка и тела челюсти. В основе микроциркуляторных расстройств лежит феномен аллергии 2,3,4 типов. Повышение проницаемости сосудов, происходящее как следствие активации клеток, участвующих в аллергических реакциях (тучные клетки, базофилы, макрофаги и др.) и выброса ими огром-ного количества медиаторов аллергии и воспаления, приводят к нарушению свёртываемости и фибринолитической активности, образованию микротромбов в сосудах костного мозга и их гнойному расплавлению. Питательные каналы остеона подвергаются гнойному расплавлению, поражённый участок кости погибает, формируется зона некроза без демаркационного воспаления. Скопление гноя в костномозговых пространствах приводит к внутрикостной гипертензии и вовлечению экстраоссальных сосудов. Развивается коллатеральный отёк надкостницы, гнойное расплавление её и выход гноя в околочелюстные мягкие ткани с образованием одонтогенных флегмон. Увеличению объема повреждения и некроза кости при остеомиелите способствуют такие вторичные механизмы, как расстройство кровообращения в очаге и усиление гипоксии в результате развития венозного полнокровия и лимфостаза; повреждение системы экстраоссальных сосудов при отслаивании надкостницы из-за экссудации, либо при дренировании очага, особенно на нижней челюсти.

Гематогенный остеомиелит челюстей у детей развивается на фоне септического состояния организма и является одной из форм септикопиемии, возникающей на фоне низкой резистентности организма и под влиянием преморбидных факторов. Источником инфекции могут быть воспалительные заболевания пуповины, гнойничковые поражения кожи ребенка, микротравмы слизистой оболочки рта, поражение слизистых оболочек носоглотки при ОРВИ, а также воспалительные осложнения послеродового периода у матери (мастит, другие гнойные инфекции). В некоторых случаях установить причину гематогенного остеомиелита сложно, так как к моменту развития процесса не определяются входные ворота инфекции. У большинства детей в гнойных очагах обнаруживается золотистый стафилококк как монокультура, стафилококк в ассоциациях и грамотрицательная микрофлора — протей, синегнойная палочка, кишечная палочка, анаэробная неклостридиальная флора и др. В 60% случаев в очагах высеивается смешанная флора. Распространение инфекции гематогенным путем и развитие патологического очага в отдалении от входных ворот объясняются особенностями организма новорожденных и детей младшего возраста, а также анатомией растущих костей. Тяжесть течения гематогенного остеомиелита челюстей зависит от многих факторов: реактивности организма ребенка, его возраста, инвазивности и вирулентности флоры, локализации поражения, степени выраженности септического состояния, экстренности проводимого лечения. В развитии гематогенного остеомиелита имеет значение степень сенсибилизации организма: если начало заболевания совпадет с гиперергической фазой иммуногенеза в сенсибилизированном организме, развитие заболевания будет бурным. У новорожденных и детей раннего возраста снижена способность к отграничению воспалительного очага, процесс имеет диффузный характер распространения [61].

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Периостит челюстей встречается у 5,2-5,4% пациентов, находящихся на лечении в поликлинике. По данным А.А. Тимофеева (2010) у 20-23% пациентов, находившихся на стационарном лечении с воспалительными заболеваниями, наблюдаются осложненные формы периостита. В острой форме периостит протекает в 94-95% случаев, а в хронической - в 5-6%. Локализация периостита на одной стороне челюсти, чаще с вестибулярной поверхности у 93,4% пациентов. В области нижней челюсти периостит наблюдается у 61,3% пациентов, в области верхней челюсти - у 38,7% [64,71].

Остеомиелит челюсти одонтогенного происхождения составляет до 74,2% всех других остеомиелитов челюсти. Заболевание встречается преимущественно у мужчин среднего возраста. На нижней челюсти первое место занимает первый нижний моляр, второе - нижний зуб мудрости, вокруг которого возникают не только периапикальные, но и маргинальные воспалительные процессы, третье - нижний второй моляр. У госпитализированных пациентов поражение нижней челюсти регистрируется в 85% случаев от общего числа пациентов с остеомиелитом челюстей, а на амбулаторно-поликлиническом приеме - с остеомиелитом верхней челюсти [27,64,71].

Воспалительные заболевания челюстей в детском возрасте обнаруживаются преимущественно у новорожденных и детей 1-го месяца жизни (77,4%), в возрасте 1-3 лет (15,24%) и от 3 до 12 лет (7,31% от всего числа больных). Гематогенный остеомиелит у детей периода новорожденности и грудного возраста является фактически своеобразной формой сепсиса [58,64].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

К10.2 Воспалительные заболевания челюстей.

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Классификация периоститов челюстей у взрослых:

Классификация периоститов челюстей у детей:

Остеомиелит челюсти.

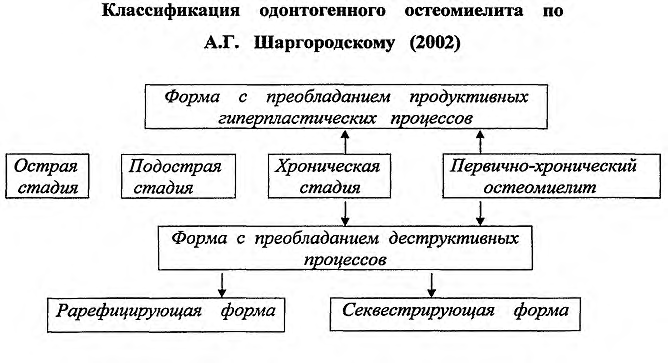

Различают следующие классификации остеомиелита челюстей.

Форма воспаления |

Тяжесть течения |

Локализация |

Распространенность |

Клиническое течение |

Острая |

легкая |

верхняя челюсть |

ограниченный |

без осложнений |

Подострая |

средняя |

распространенный |

||

Хроническая |

нижняя челюсть |

|||

обострение хронической |

тяжелая |

диффузный |

с осложнениями |

Классификация остеомиелитов челюстей у детей:

По течению остеомиелит различают:

По этиологии:

По локализации:

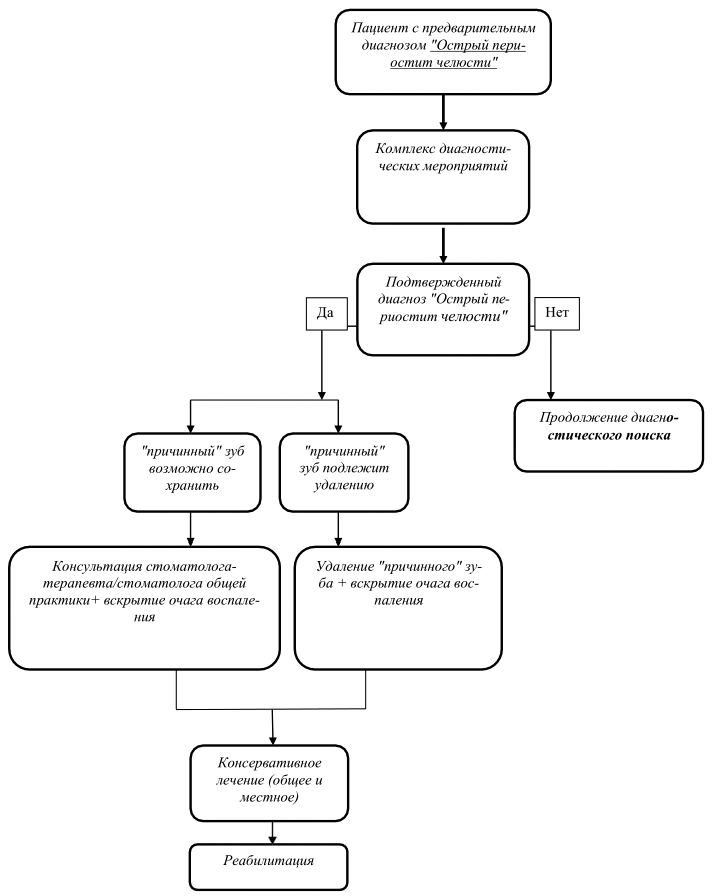

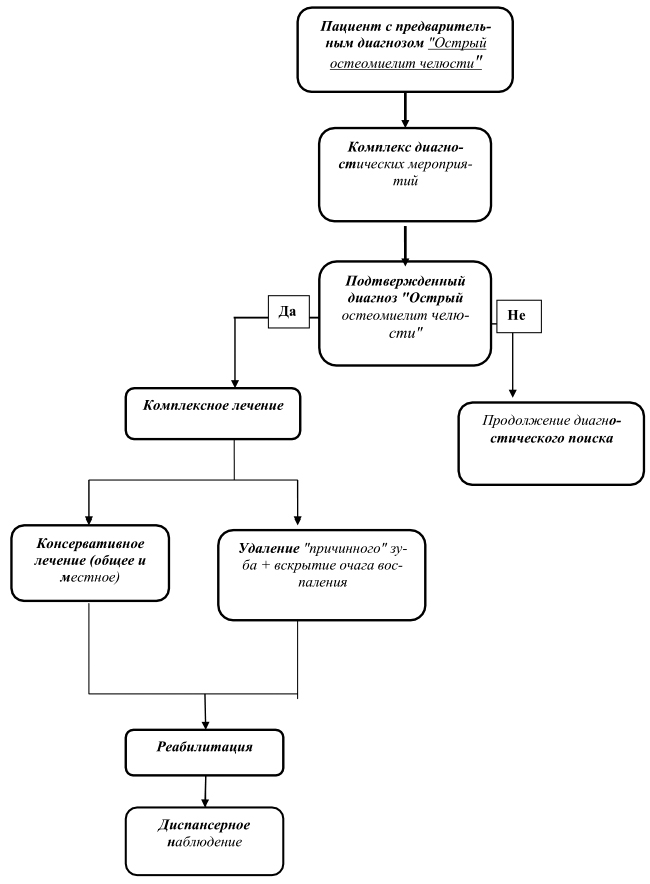

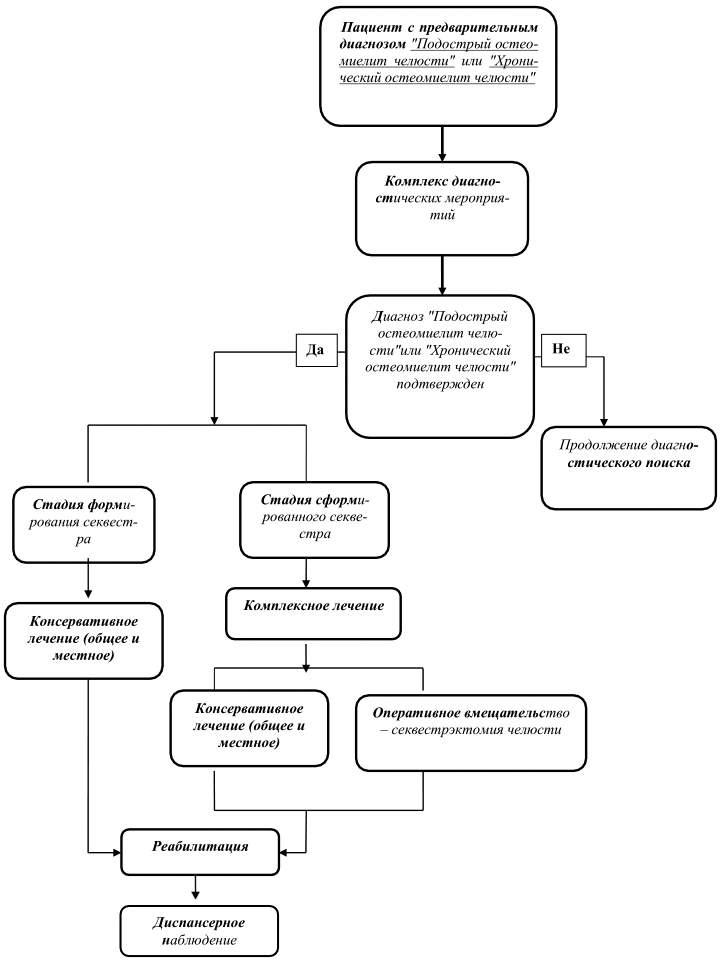

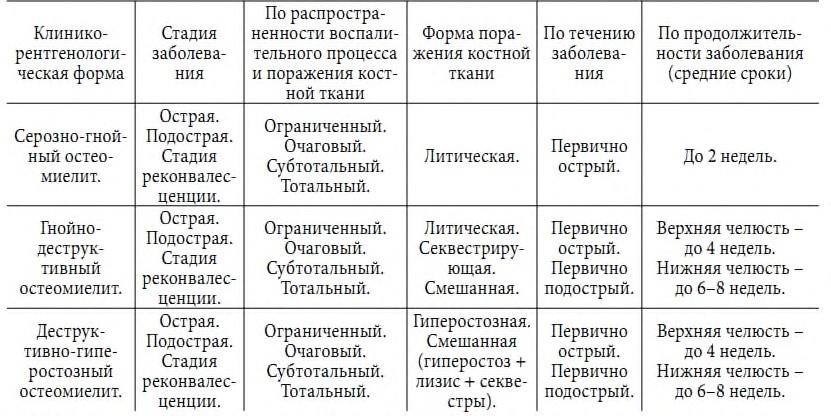

В силу отсутствия в России единой классификации остеомиелитов челюстей, в данных клинических рекомендациях предлагаем "сводную рабочую" классификацию, в которой максимально полно учитываются этиологические особенности, основные звенья и механизмы патогенетических процессов в костной ткани челюстей, а также разделение на стадии и фазы процесса в сопряжении с основными клиническими и рентгенологическими проявлениями, что позволяет определить лечебную тактику, в том числе и оперативную, на каждой стадии (фазе) воспалительного процесса.

| Стадия остеомиелита (длительность) | Фаза остеомиелита (длительность) | Основные рентгенологические проявления | Лечение, в т.ч. оперативная тактика |

|---|---|---|---|

Острая стадия (- до 12 суток при нормергическом типе, |

нет |

Выявляется патологический хронический апикальный очаг (одонтогенная киста, пародонтит) или ретенция зуба. На 10-14 сутки заболевания - признаки неравномерных участков резорбции костной ткани, по краю челюсти может определяться выраженная периостальная реакция в виде утолщения надкостницы. При гипоергической типе течения воспаления и/или диффузном поражении кости рентгенологические признаки могут определяться до 21 суток. |

|

Хроническая стадия (с 21 суток) |

Подострая фаза (при "доброкачественном" течение очагового или ограниченного процесса, и нормергическом типе: 4-5 нед. на в/чел., 6-8 нед. на н/чел.) |

Характеризуется формированием 1 или несколько очагов резорбции кости неправильной формы, в центре которых определяются тени секвестров разнообразной формы, с отграничением секвестров, с формированием зоны демаркации («секвестральной капсулы») в сроки, не превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти |

секвестрэктомия (через 4-5 нед. на в/чел., 6-8 нед. на н/чел.) |

Фаза обострения хронического остеомиелита при:

|

Характеризуется многообразием: при секвестрирующем варианте имеется 1 или несколько очагов резорбции кости неправильной формы, в центре которых определяются тени секвестров разнообразной формы. Наряду с отделением секвестров выявляются участки новообразования костной ткани. При рарефицирующей, или гнездной, форме определяются очаги деструкции костной ткани, внутри которых располагается множество мелких секвестров. При гиперпластической форме продуктивные изменении характеризуются эндоостальной и периостальной перестройкой костной ткани. |

|

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Одонтогенный периостит.

Клиническая картина острого одонтогенного периостита весьма разнообразна и зависит от состояния иммунологической реактивности организма. В жалобах преобладает болевой синдром в области "причинного" зуба, отек прилежащих мягких тканей челюстно-лицевой области. "Причинный зуб" может беспокоить умеренно. Общее состояние удовлетворительное или средней степени тяжести, температура тела повышена в пределах субфебрильных значений, реже – фебрильная. Возможны общая слабость, отсутствие аппетита, нарушение сна, отмечаться реакция со стороны регионарных лимфоузлов. Открывание рта, как правило, не затруднено или умеренно ограничено (I – II степени) из-за боли, при локализации в дистальных отделах нижней челюсти с одной стороны челюсти (вестибулярной или язычной) за счет реакции жевательной или медиальной крыловидной мышц. Характерными местными признаками одонтогенного периостита являются наличие коллатерального отёка околочелюстных тканей, отека, гиперемии и выбухания по переходной складке в области "причинного" зуба и соседних с ним зубов с одной стороны челюсти. Главным признаком является наличие воспалительного инфильтрата, определяемого при пальпации, в проекции верхушки корня причинного зуба, на стадии гнойного воспаления происходит расплавление надкостницы и формирование абсцесса только с одной стороны альвеолярной части нижней челюсти или альвеолярного отростка верхней челюсти, определяется положительный симптом флюктуации. Определяются положительная перкуссия разной интенсивности и подвижность "причинного" зуба, при этом соседние с «причинным» зубы безболезненны при перкуссии и устойчивы [25,64,71,73]. При локализации воспалительного процесса с язычной стороны нижней челюсти – отмечается боль при глотании. При развитии небного абсцесса – выбухание слизистой неба, резко болезненное соответственно проекции причинного зуба.

При нормергическом типе течения периостита воспалительный инфильтрат плотный, но быстро отграничивается от здоровых тканей и формируется абсцесс. Для гиперергического течения воспаления характерно быстро нарастающая и резко выраженная воспалительная реакция, достаточно хорошо поддающаяся лечению. Гипоергическое течение более вялое, заболевание развивается медленно, но имеет тенденцию к упорному распространению со слабой тенденцией к демаркации, несмотря на проводимое лечение.

Для хронического периостита характерно отсутствие четко выраженной клинической симптоматики. Как правило, резкой боли не бывает, предшествующий острый воспалительный процесс стихает медленно. Общее состояние удовлетворительное, температурная реакция тела отсутствует, иногда отмечается субфебрилитет. При наружном осмотре изменение конфигурации лица незначительное. Пальпаторно отмечается плотное безболезненное утолщение кости. Регионарные лимфатические узлы увеличены, плотные, безболезненны или слабо болезненные. Слизистая оболочка полости рта в области "причинного" зуба отечна, гиперемирована с одной стороны челюсти [21,25,64,73].

Одонтогенный остеомиелит.

Заболевание начинается с боли в зубе, которая вскоре утрачивает локализованный характер, распространяясь на соседние зубы с иррадиацией по всей половине челюсти и по ходу ветвей тройничного нерва. Часто беспокоит боль пульсирующего характера при смыкании зубов на стороне поражения. На нижней челюсти в том случае, если гнойно-воспалительный процесс в костной ткани распространяется из зоны зубо-альвеолярного сегмента на тело нижней челюсти ниже уровня нижнечелюстного канала, характерно появление симптома Венсана (снижение чувствительности по ходу нижнеальвеолярного нерва), возможно онемение кожи нижней губы, подбородка, передних зубов пораженной стороны. Общее состояние средней тяжести, вялость, бледность кожных покровов, лихорадка до 39oС и выше, тахикардия. При внешнем осмотре определяется изменение конфигурации лица за счет отека мягких тканей челюстно-лицевой области. Регионарные лимфоузлы увеличены и болезненны при пальпации и поворотах головы. Открывание рта затруднено при вовлечении в процесс мышц жевательной группы.

В полости рта: перкуссия зубов поражённого участка челюсти резко болезненна, в то время как перкуссия "причинного" зуба может быть менее болезненной, выражена подвижность. Переходная складка гиперемирована, сглажена, слизистая оболочка отечна с обеих сторон челюсти, в том случае, если гнойно-воспалительный процесс в костной ткани распространяется из зоны зубо-альвеолярного сегмента не только вестибулярно, но и язычно на нижней челюсти или нёбно на верхней челюсти, при пальпации определяются признаки "муфтообразной" инфильтрации.

Клинические проявления заболевания во многом зависит от варианта иммунологической реактивности. Нормергический вариант течения остеомиелита челюсти характеризуется умеренно выражнными общими и местными клиническими проявлениями, встречается редко. При гиперергическом типе воспаления характерно крайне острое и бурное начало (в течение 1-3 суток), гипертермия выше 38oС, появляются так называемые «ножницы» между температурой тела и пульсом. Воспалительный процесс проявляется выраженными местными признаками. При гипоергическом варианте воспаления имеет место вялое течение, умеренно выраженный болевой синдром и местная воспалительная реакция. Больные, как правило, обращаются через 3-5 суток от начала заболевания. Распространенность воспалительного процесса не соответствует общим проявлениям - температура тела не превышает 37,5oС, количественные показатели лейкоцитов соответствуют норме или могут быть ниже – 5-6 – 9х109/л, СОЭ либо резко повышена (≥ 30 мм/ч), либо резко снижена (около 2 мм/ч) [19,25,64,71].

Клиническая картина поражения нижней и верхней челюстей имеет существенные различия и обусловлено анатомо-физиологическим строением челюстей и прилежащих мягких тканей, особенностями кровоснабжения и иннервации. Остеомиелит верхней челюсти характеризуется более легким течением, быстрой реконвалесценцией, тенденцией к ограничению гнойно-некротического процесса костной ткани. Клиническая картина остеомиелита нижней челюсти в раннем периоде чаще всего проявляется утолщением края и появлением симптома Венсана [27,36].

Остеомиелит (неонатальный) челюсти характеризуется быстрым течением. При поражении верхней челюсти наблюдается припухлостью (чаще в подглазничной области и на боковой поверхности носа), которая быстро увеличивается; выявляется воспалительная инфильтрация мягких тканей лица и гиперемия кожи. Глазная щель закрывается, возникает хемоз конъюнктивы, возможен экзофтальм в результате воспаления клетчатки глазницы. Одновременно возможно образование свищей на коже и на альвеолярном отростке с небной и вестибулярной сторон. Деструкции и расплавлению подвергаются также обе компактные пластинки кости, поэтому распространение гноя может произойти в полость носа или верхнечелюстную пазуху. Распространенность процесса может привести к гибели зачатков зубов как молочных, так и постоянных, что отягощает течение заболевания.

При развитии неонатального остеомиелита на нижней челюсти распространение гнойного экссудата часто происходит в сторону наружного слухового прохода и сопровождается расплавлением кости его нижней стенки. Кожные свищи образуются, как правило, после хирургического вскрытия гнойников. Самостоятельному прорыву гноя в этих областях препятствует относительно толстый слой мягких тканей. При гематогенном остеомиелите нижней челюсти, который быстро принимает хроническую форму, разрушается мыщелковый отросток, часто ветвь нижней челюсти, гибнут зачатки молочных и постоянных зубов. Гибнут зоны роста, что прерывает нормальный рост челюсти и становится причиной ее недоразвития и формирования первично-костных поражений височно-нижнечелюстного сустава в форме вторичного деформирующего остеоартроза (чаще), костного анкилоза (реже) или неоартроза (редко) [58].

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза (состояния):

2.1 Жалобы и анамнез.

-

Рекомендуется у пациентов с одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей выявлять жалобы на: боль в зубе и/или челюсти и её характер; иррадиацию боли по ходу ветвей тройничного нерва; подвижность зубов; отек мягких тканей челюстно-лицевой области; парестезию губы, зубов, кожи анатомической области; ограничение открывания рта; боли при глотании, жевании, движении языком; наличие свищевых ходов на слизистой оболочке полости рта и мягких тканей челюстно-лицевой области; деформацию челюстей; наличие симптомов интоксикации организма (общую слабость, головную боль, нарушение сна, потерю аппетита, озноб, быструю утомляемость, повышенную раздражительность или апатию) для уточнения диагноза и определения тактики обследования и лечения [36,50,73,74].

Уровень убедительности рекомендации C (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: При остром серозном периостите пациенты чаще предъявляют жалобы на боли в области "причинного" зуба, усиливающуюся при накусывании, дотрагивании языком, зубом-антагонистом, пациенты отмечают ощущение «выросшего» зуба. При остром гнойном периостите отмечаются жалобы пациентов на интенсивную боль в области «причинного» зуба, которая постепенно ослабевает, а усиливается при пальпации по переходной складке и при дотрагивании до смежных зон на коже лица. Пациенты предъявляют жалобы на отек мягких тканей челюстно-лицевой области, слизистой оболочки полости рта. Жалобы на общую слабость, повышенную утомляемость, головную боль, потерю аппетита и т.д. проявляются в зависимости от реактивности организма и вирулентности микрофлоры [40, 50, 64]. При хроническом периостите пациенты могут предъявлять жалобы на наличие утолщения челюсти в зоне воспаления, как со стороны кожных покровов, так и со стороны полости рта [25,64,71].

При острой или обострении хронической формы остеомиелита челюсти больного беспокоят острые, пульсирующего характера, нарастающие по интенсивности боли в области одного зуба, затем ряда зубов и участка челюсти, иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва. Пациенты отмечают отек мягких тканей челюстно-лицевой области и слизистой оболочки полости рта. Также жалобы могут быть на ограничение и болезненность открывания рта, боль при глотании, разговоре, движении языком, заложенность или гнойные выделения из носа при развитии эмпиемы верхнечелюстного синуса. Пациенты отмечают постепенное появление подвижности зубов в зоне гнойно-воспалительного процесса, гнойное отделяемое из пародонтальных карманов или свищевых ходов. Пациенты могут отмечать снижение или потерю чувствительности нижней губы, кожи подбородка (симптом Венсана) или подглазничной области и зубов верхней челюсти соответствующей стороны. Кроме того, наблюдаются значительная слабость, потеря аппетита, нарушения сна, лихорадка, головные боли [25,36,50,64].

При подостром остеомиелите челюсти пациенты отмечают незначительно выраженные болевой симптом в области зубов и челюсти, отек мягких тканей челюстно-лицевой области, подвижность зубов), гнойное отделяемое из раны, купирование симптомов интоксикации, однако, полного выздоровления не происходит. Может определяться наличие свищевых ходов в области лунки удалённого «причинного» зуба и/или послеоперационных рубцов в полости рта с гнойным отделяемым или выделение мелких секвестров. [19,25,50,64].

При хроническом остеомиелите челюсти пациенты могут предъявлять жалобы на незначительные, периодические боли в области «причинного» зуба или челюсти, подвижность зубов в очаге воспаления. Может определяться деформация лица за счет утолщения челюсти или наличие послеоперационных рубцов или свищевых ходов как со стороны кожных покровов, так и в полости рта, которые формируются в сроки, превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти или после выполненного ранее, в подострую фазу, оперативного вмешательства (секвестрэктомии) [19]. Жалобы могут быть на периодическое повышение температуры тела в пределах субфебрильных значений, приступы общей слабости, недомогание, повышенную потливость [25,36,50,64].

Острый гематогенный (неонатальный) остеомиелит челюсти начинается внезапно: ребенок беспокоен, плачет, отказывается от еды. Заболевание развивается на фоне септического состояния организма, возникающего на фоне низкой резистентности организма и под влиянием различных воспалительных заболеваний ребенка или матери [58, 64].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: в первую очередь врачу необходимо установить взаимосвязь между возникновением воспалительного процесса челюстей и предшествующими заболеванию реакциями для дальнейшего планирования комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстей. С этой целью врач выясняет: предшествовало ли воспалительному процессу заболевание зубов (боли в зубе) или проводилось удаление зуба; отмечал ли пациент переохлаждение или перенесенное простудное заболевание, физическое или эмоциональное перенапряжение; с чем сам пациент связывает начало заболевания; динамику изменений клинической картины и проводимое лечение или его отсутствие, необходимо выяснить субъективную оценку эффективности проводимого лечения на догоспитальном этапе [25,36,50,64].

2.2 Физикальное обследование.

-

Рекомендуется при физикальном обследовании проведение общеклинического осмотра (цвет кожных покровов, слизистых, роговиц; частота сердечных сокращений; показатели артериального давления; частота дыхательных движений; пальпация живота и т.п.) пациентов с одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей для уточнения диагноза и определения тактики лечения [50,57,73].

-

Лечение пациентов с одонтогенными воспалительными заболеваниями, а именно, периоститом челюсти, и остеомиелитом, протекающих на фоне декомпенсированных форм сопутствующей патологии, или при гипергическом типе течения воспалительной реакции должно осуществляться в условиях стационара в режиме оказания неотложной помощи [73].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Соматический статус у пациентов с острым периоститом челюсти характеризуется удовлетворительным общим состоянием или, реже, средней степени тяжести, температура тела может быть повышена в пределах субфебрильных значений, реже – фебрильная; в редких случаях отмечается общая слабость, отсутствие аппетита, нарушение сна. Общее состояние пациентов при хронической форме периостита, как правило, не нарушено, крайне редко возможно повышение температуры тела.

Острый остеомиелит челюсти характеризуется нарушением общего состояния пациента за счет выраженной интоксикации, повышения температуры тела до 38,2-38,5 при нормергическом типе течения воспаления, а при геререргическом типе до 39оС (со значительными колебаниями в течение суток), наличия тахикардии, повышения артериального давления, учащенного дыхания. Кожные покровы больного бледные, влажные. У пациентов отмечается снижение аппетита, головные боли. При подострой стадии остеомиелита общее состояние пациента улучшается, снижается температура тела, уменьшаются ее колебания в течение суток. Хронический одонтогенный остеомиелит характеризуется удовлетворительным общим состоянием пациента, температура тела чаще всего снижается до нормы либо находится в пределах субфебрильных значений [25,26,27,50].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: При остром периостите клиническими признаками являются наличие незначительного коллатерального отёка околочелюстных тканей или его отсутствие, отмечаются явления острого серозного регионарного лимфаденита.

При подостром периостите клиническими признаками являются наличие незначительного коллатерального отёка околочелюстных тканей, наличие острого серозного регионарного лимфаденита.

При хроническом периостите при внешнем осмотре изменение конфигурации лица пациента, как правило, незначительное. При пальпации определяется плотное безболезненное утолщение кости, чаще с вестибулярной поверхности. Регионарные лимфатические узлы увеличены, плотные, безболезненные или слабо болезненные. [50,73].

При осмотре пациента в острой стадии одонтогенного остеомиелита челюсти часто выявляется нарушение конфигурации лица за счёт выраженного отёка мягких тканей, локализующегося в зоне воспалительного процесса кости. Кожа физиологической окраски или незначительно гиперемирована, в складку собирается. При пальпации определяются увеличенные, болезненные регионарные лимфатические узлы. Могут отмечаться признаки воспалительной контрактуры нижней челюсти при локализации гнойного процесса в области жевательных мышц. Прием пищи, глотание могут быть затруднены.

В подострую фазу остеомиелита воспалительные изменения незначительны: отек мягких тканей и гнойное отделяемое из ран уменьшаются, раны гранулируют или формируются свищевые ходы. Регионарные лимфатические узлы незначительно увеличены, слабо болезненны, плотные. Однако, возможно появление гнойного отделяемого из лунки удалённого «причинного» зуба и/или послеоперационной раны по переходной складке. Возможно «волнообразное» течение процесса, со сменой периодов ремиссии и обострения, в сроки, не превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти. При этом определяются свищевые ходы в области лунки удалённого «причинного» зуба и/или послеоперационных рубцов в полости рта с гнойным отделяемым или выделением мелких секвестров. [19].

При внешнем осмотре пациентов с хроническим остеомиелитом челюстей определяется изменение конфигурации лица в результате незначительной инфильтрации окружающих мягких тканей и периостального утолщения челюсти, кожа в цвете не изменена. Характерно наличие свищевых ходов, идущих до кости, из которых выделялся гной или выбухают пышные кровоточащие грануляции, которые формируются в сроки, превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти или после выполненного ранее, в подострую фазу, оперативного вмешательства (секвестрэктомии). [19].

При зондировании свищевого хода можно определить подвижный участок костной ткани с неровной поверхностью. Ряд свищей может рубцеваться. Лимфатические узлы незначительно увеличены, плотные, слабо болезненные при пальпации. [3, 19, 25, 27,71].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: У пациентов с предполагаемым диагнозом острого периостита определяются гиперемия и сглаженность переходной складки в области «причинного» зуба и соседних с ним зубов. Клиническим признаком является наличие болезненного воспалительного инфильтрата, определяемого при пальпации, в проекции верхушки корня причинного зуба, при гнойном – положительный симптом флюктуации. Характерным симптомом периостита является расположение воспалительного инфильтрата с одной стороны челюсти (вестибулярной или оральной), при локализации очага с небной стороны верхней челюсти формируется небный абсцесс. При хроническом периостите в полости рта изменения незначительны: багрово-синюшная слизистая оболочка в области "причинного" зуба.

При остром остеомиелите при осмотре полости рта выявляется гиперемия, отёк десны, сглаженность преддверия рта в проекции гнойно-воспалительного очага челюсти. При пальпации определяется плотный, болезненный двухсторонний или "муфтообразный" инфильтрат, симптом флюктуации может быть положительным.

При подостром остеомиелите отек слизистой оболочки полости рта выражен незначительно. Однако, возможно появление гнойного отделяемого из лунки удалённого «причинного» зуба и/или послеоперационной раны по переходной складке. Возможно «волнообразное» течение процесса, со сменой периодов ремиссии и обострения, в сроки, не превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти. При этом определяются свищевые ходы в области лунки удалённого «причинного» зуба и/или послеоперационных рубцов в полости рта с гнойным отделяемым или выделением мелких секвестров. [19].

При хроническом остеомиелите слизистая оболочка в проекции пораженного участка челюсти рыхлая, гиперемированная или синюшная, иногда отечна, "муфтообразное" утолщение челюсти. Обострение хронического остеомиелита характеризуется ухудшением общего состояния, подъемом температуры тела, нарастанием клинических признаков воспаления, формированием свищей с гнойным отделяемым, которые формируются в сроки, превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти или после выполненного ранее, в подострую фазу, оперативного вмешательства (секвестрэктомии). [19].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: При периоститах челюстей ограничение открывание рта может быть обусловлено локализацией воспалительного процесса в области моляров нижней челюсти, за счет воспалительной контрактуры жевательных мышц. При острой стадии и подострой фазе остеомиелита в области нижней челюстей ограничение открывания рта также может быть связано с распространением воспаления на область жевательных мышц. При хроническом остеомиелите ограничение открывания рта может быт обусловлено локализацией воспалительного процесса в области угла, ветви нижней челюсти.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: При остром периостите челюсти отмечается положительная перкуссия разной интенсивности и подвижность "причинного" зуба.

При остром остеомиелите перкуссия «причинного» зуба и группы соседних зубов – болезненна. Отмечается нарастающая патологическая подвижность «причинного» зуба, 2 или более соседних зубов, при этом «причинный» зуб, являющийся источником инфекции, подвижен больше других.

При подостром остеомиелите подвижность зубов в области пораженной кости сохраняется, зубы, стоящие по периферии, менее подвижны.

При хроническом остеомиелите подвижность зубов в области пораженной кости значительна.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Одним из ранних, но не обязательных местных симптомов является гипестезия участков мягких тканей, иннервируемых нервами, проходящими через пораженный участок челюстной кости. Гипестезия обусловлена тем, что в воспалительном очаге нерв находится в состоянии перераздражения, которое аналогично парабиозу (воспалительный неврит). Очень редко гипестезия наблюдается на верхней челюсти (в зоне иннервации подглазничного нерва), значительно чаще — на нижней (в зоне иннервации нижнелуночкового нерва). В последнем случае этот признак почти всегда подтверждает диффузный или очаговый характер поражения тела нижней челюсти и известен как симптом Vincent (Венсана) [32,36,50,64].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: врач-терапевт оценивает общесоматический статус больного, уточняет диагноз сопутствующих заболеваний, определяет показания к проведению дополнительных методов исследований (ЭхоКГ, АД-мониторирование, УЗИ и т.д.). [3, 31, 34, 35, 40, 54, 57, 60].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: осмотр глазного дна является неинвазивным способом, позволяющим выявить признаки внутричерепной гипертензии. Офтальмолог выявляет признаки атрофии зрительного нерва и отека диска зрительного нерва, зрительные нарушения, которые могут свидетельствовать о развитии внутричерепных осложнений [64].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: невролог оценивает неврологический статус, определяет показания к проведению ЭЭГ, МРТ при подозрении на осложнения. При развитии невропатии ветвей тройничного нерва проводит дообследование, уточняет диагноз и назначает патогенетическое лечение. [36, 50, 71].

-

Рекомендуется прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный при локализации гнойного процесса в верхней челюсти и наличии признаков верхне-челюстного синусита у пациентов с одонтогенным остеомиелитом челюстей [64].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: оториноларинголог оценивает стояние ЛОР-органов, уточняет диагноз, определяет показания к пункции верхнечелюстной пазухи, корректирует комплексное лечение и предупреждает развитие осложнений со стороны ЛОР-органов [25, 27, 36].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: выбор методики анестезии определяется общим состоянием больного и объемом стоматологического вмешательства [1,3,27].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

2.3 Лабораторные диагностические исследования.

-

Рекомендуется комплекс исследований предоперационный для проведения экс- тренного оперативного вмешательства у пациентов с острыми одонтогенными воспалительными процессами челюстей с целью уточнения диагноза и тактики лечения [50].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: с целью уточнения диагноза и характера течения воспалительного процесса, подготовки к оперативному вмешательству показано проведение комплекса лабораторных исследований согласно медико-экономическому стандарту. Среди них наиболее ценны данные общего (клинического) анализа крови развернутого, общего (клинического) анализа мочи, показатели биохимического исследования крови — общего белка и белковых фракций, аспарагинаминотранферазы, аланинаминотрансферазы, мочевины, креатинина. Сопоставление этих показателей с клинической картиной болезни позволяет объективно оценивать исходную выраженность интоксикации и реактивность организма [27,32,45,61].

-

Рекомендуется проведение исследований общего (клинического) анализа крови развернутого, общего (клинического) анализа мочи, анализа крови биохимического общетерапевтического, коагулограммы (АПТВ/АЧТВ, ПТИ, фибриноген, D-димер количественный), при нетипичном течении гнойно-воспалительных заболеваний челюстей, гиперергической формы течения воспалительного процесса, развитии осложнений, СРБ, по показаниям – прокальцитонин [19,96,50,73,92].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств - 4).

2.4 Инструментальные диагностические исследования

Рекомендуется проведение ортопантомографии/рентгенографии нижней челюсти в боковой проекции/радиовизиографии челюстно-лицевой области пациентам с одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей для уточнения источника инфекции, характера поражения костной ткани челюсти [48,50,73,77,90].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: При остром периостите челюсти рентгенологическая картина неспецифична и позволяет лишь выявить первичный одонтогенный источник инфицирования в виде хронического деструктивного очага периапикальных тканей, одонтогенная киста, пародонтит, ретенция зуба. При хроническом периостите в начале заболевания по нижнему краю челюсти выявляется дополнительная тень фиброзно-утолщенной или оссифицированной надкостницы, под которой появляются признаки краевого утолщения костной ткани. По мере ее перестройки она приобретает выраженную трабекулярную структуру. Выявляется первичный одонтогенный очаг. Рарефицирующий периостит характеризуется очагом поверхностной резорбции и остеопороза костной ткани с довольно четкими границами. Зубы, прилежащие к патологическому очагу, интактны.

Рентгенологическое исследование больного в острой стадии одонтогенного остеомиелита челюстей позволяет выявить патологический очаг: хронический апикальный периодонтит, одонтогенная киста, пародонтит, ретенция зуба. На 10-14 сутки заболевания рентгенологическая картина остеомиелита проявляется признаками неравномерных участков резорбции костной ткани, по краю челюсти может определяться выраженная периостальная реакция в виде утолщения надкостницы. При гипоергической типе течения воспаления и/или диффузном поражении кости клинические проявления местной картины гнойно-воспалительного процесса в челюсти могут продолжаться длительнее, и рентгенологические признаки чередования неравномерных участков резорбции костной ткани и выраженной периостальной реакции в виде утолщения надкостницы могут определяться до 21 суток. Рентгенологическая картина подострой формы остеомиелита при продолжении процесса свыше 21 суток от начала заболевания, но в сроки, не превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти, может характеризоваться формированием одного или несколько очагов резорбции кости, чаще неправильной формы, в центре которых определяются тени секвестров разнообразной формы. Важно, что отграничение секвестров с формированием зоны демаркации («секвестральной капсулы») обязательно должно завершиться в сроки, не превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти [19, 73]. Именно этот факт подтверждает завершенность воспалительного процесса в костной ткани и в сочетании с соответствующими клиническими признаками является критерием для определения хирургической тактики лечения пациента, а именно: определения срока выполнения оперативного вмешательства в объёме секвестрэктомии. [19, 73].

Рентгенологическая картина хронической формы остеомиелита характеризуется значительным многообразием: при секвестрирующем варианте (при формировании в сроки, превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти или после выполненного ранее, в подострую фазу, оперативного вмешательства (секвестрэктомии). [19] на рентгенограмме можно увидеть один или несколько очагов резорбции кости, чаще неправильной формы, в центре которых определяются тени секвестров разнообразной формы. Наряду с отделением секвестров выявляются участки новообразования костной ткани. При рарефицирующей, или гнездной, форме определяются очаги деструкции костной ткани, внутри которых располагается множество мелких секвестров. При гиперпластической форме продуктивные изменении характеризуются эндоостальной и периостальной перестройкой костной ткани [48,50,65,73,77,90].

При остеомиелите (неонатальном) челюсти рентгенологическая картина заболевания в острой стадии скудна. К 6–7-му дню в челюстных костях обнаруживаются один или несколько очагов диффузного расплавления губчатого вещества, по мере нарастания деструктивных изменений в процесс вовлекается и кортикальный слой кости. К этому сроку могут появиться слабые признаки костеобразования, что удается проследить в нижней челюсти. Наличие секвестров определяется к 3–4-й неделе от начала заболевания. Располагаются они обычно по нижнему краю глазницы, на передней стенке верхней челюсти, на твердом небе, иногда секвестрируются носовые кости. Костеобразовательные процессы в верхней челюсти слабо выражены и протекают вяло. На нижней челюсти разрушается мыщелковый отросток, частично ветвь челюсти, могут погибнуть зачатки зубов, но установить степень их жизнеспособности в ранние сроки заболевания очень сложно [58,64].

-

Рекомендуется проведение компьютерной томографии (КТ) челюстно-лицевой области/конусно-лучевой томографии пациентам с острым диффузным периоститом, субтотальным или тотальным острым, хроническим и обострением хронического остеомиелита челюсти с целью уточнения характера деструктивных процессов кости [83,93,94].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: В комплексном обследовании для более точной диагностики воспалительных заболеваний челюстей и их осложнений применяют КТ, позволяющую установить одонтогенный очаг воспаления и определить изменения в костной ткани. Данный метод исследования позволяет получить чёткое изображение кортикального слоя, оценить состояние окружающих мягких тканей, определить наличие секвестров и периостальных наслоений, детально визуализировать остеолиз кортикального слоя и костных балок [83,93,94]. Важно, что лучевая нагрузка при выполнении КЛКТ челюстей не превышает подобную при выполнении ортопантомограммы.

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: УЗИ позволяет на ранней стадии заболевания выявить отёк и инфильтративные изменения в мышцах, а также скопление жидкости в тканях. УЗИ успешно используется для проведения дифференциального диагноза острого гематогенного остеомиелита с абсцессами мягких тканей, инфекционными артритами височно- нижнечелюстного сустава и злокачественными новообразованиями костей у пациентов детского возраста [32,50].

2.5 Иные диагностические исследования

Рекомендуется проведение микробиологического (культурального) исследования при гнойно-воспалительных процессах в челюстях отделяемого из лунки удалённого "причинного" зуба, из свищевых ходов или раневого отделяемого с целью определения видового состава микробиоты (аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) с определением их чувствительности/резистентности к антимикробным химиотерапевтическим препаратам у всех пациентов с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей, находящихся на стационарном лечении. [8,19,63,81,88].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств 4).

Комментарии: Обязательно следует производить взятие материала из раны интраопе- рационно (биоптат) для изучения микробиоты и её чувствительности к антибактериальным препаратам и антисептикам с целью контроля проводимого лечения и последующей коррекции антибактериальной терапии, а также в динамике лечения [8,19,63,81,88,95].

Особенно важны эти данные при несоответствии выраженности общей и местной клинической картины гнойно-воспалительных заболеваний челюстей, при нетипичном течении гнойно-воспалительного процесса, гиперергической формах течения, в случаях развития осложнений и для объективной оценки динамики лечения пациентов [19,81].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики с другими неспецифическими, специфическими воспалительными заболеваниями, новообразованиями ЧЛО необходимо проведение морфологического исследования тканей, полученных при оперативном вмешательстве (биоптата) [75,85].

-

Рекомендуется проведение дифференциальной диагностики острого периостита челюсти с целью уточнения диагноза [42].

Уровень убедительности рекомендации С (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Дифференциальная диагностика острого периостита челюсти проводится с острым периодонтитом, периапикальным абсцессом без свища, острым остеомиелитом, лимфаденитом неодонтогенного происхождения, нагноившимися кистами челюстей, абсцессами и флегмонами, саркомой Юинга [25, 27, 50, 64, 74].

-

Рекомендуется проведение дифференциальной диагностики острого и хронического остеомиелита челюсти с целью уточнения диагноза [42].

Уровень убедительности рекомендации В (уровень достоверности доказательств 2).

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Основные компоненты лечения пациентов с воспалительными заболеваниями челюстей включают:

Консервативная терапия пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстей в большей степени направлена на подавление этиологического фактора, снятие интоксикации и коррекцию иммунологической реактивности организма. Особое значение имеет восстановление нарушенного кровообращения, так как расстройство циркуляции крови влияет на состояние кислородо- и энергообеспечения, течение метаболических и иммунных реакций организма.

Цели лечения:

Лечение воспалительных заболеваний челюстей должно быть комплексное и иметь патогенетически обоснованную базу, которая учитывает возраст пациента, длительность заболевания, наличие сопутствующей патологии, функциональное состояние всех органов и систем организма, а также стадии, формы и распространенности гнойно-некротического процесса в костной ткани.

3.1 Хирургическое лечение

Хирургическое лечение при воспалительных заболеваниях челюстей является основным методом и осуществляется согласно важнейшим принципам лечения больных с гнойной инфекцией, включающих хирургическую санацию гнойного очага и удаление одонтогенной причины заболевания (чаще всего "причинного" зуба) и местное медикаментозное лечение.

При обращении пациентов с воспалительными заболеваниями челюстей оперативное вмешательство должно быть проведено экстренно. Необходимо учитывать стадию и характер клинического развития воспалительного процесса, протяженность и распространенность, индивидуальные особенности организма (возраст, наличие сопутствующей патологии и др.) [2,29,55].

Принципы лечения гнойно-воспалительных процессов челюстей:

-

Вскрытие гнойного очага и удаление причинного зуба (если зуб не удален ранее). В случае вскрытия гнойного очага (до госпитализации в специализированный стационар) проводится тщательная ревизия раны, при необходимости выполняется повторное хирургическое вмешательство.

-

Вопрос о выборе метода обезболивания решается совместно с анестезиологами и другими смежными специалистами (при наличии сопутствующей патологии) после тщательного обследования больного с учетом показаний и противопоказаний в отношении вида анестезии. Оперативный доступ должен соответствовать локализации гнойного очага.

Вскрытие гнойного очага может осуществляться наружным или внутриротовым доступом. При выборе оперативного лечения предпочтение следует отдавать тому методу, при использовании которого:

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: немедленному удалению полежат те зубы, которые не представляют функциональной или эстетической ценности, и у которых невозможно сформировать полноценный отток экссудата через корневой канал [50,64,71,73].

Возможно рекомендовать сохранение «причинного» зуба у пациентов с острым серозным периоститом челюсти при условии наличия хорошо проходимого корневого канала [25,50,71,73], при «благоприятном» прогнозе течения гнойно-воспалительного процесса, отсутствии рисков развития осложнений, нормергической форме течения воспалительного процесса, отсутствии «отягощенного» соматического статуса, «очаговообусловленных» заболеваний, возможности и/или целесообразности сохранения данного зуба с точки зрения консервативного лечения и возможности его использования в последующем в качестве опоры зубного протеза. [19].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Возможно рекомендовать сохранение «причинного» однокорневого зуба при условии наличия хорошо проходимого корневого канала. В таком случае показано: раскрытие его полости, удаление некротизированной пульпы, медикаментозная обработка корневых каналов и создание условий для оттока экссудата, желательно в первое посещение (лечение проводит стоматолог-терапевт) до выполнения хирургических манипуляций и разрезов. [25,50,71,73].

-

Возможно рекомендовать проведение удаления постоянного «причинного» зуба отсроченно у пациентов с периоститами челюстей в случае наличия сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации (например, ИБС, артериальная гипертензия, сахарный диабет, бронхиальная астма, ХОБЛ и пр.) и/или приёма пациентом медикаментозных препаратов, приводящих к медикаментозной гипокоагуляции (например, варфарин, эликвис, тромбоАсс и пр.). В таком случае рекомендовано проведение консультации узкопрофильных специалистов (врача-терапевта, врача-кариолога, врача-эндокринолога и пр.) и проведение дополнительных лабораторных исследований. После стабилизации состояния пациента рекомендовано выполнение запланированного оперативного вмешательства с обязательной реализацией рекомендаций врача-интерниста. [25, 27, 36, 50, 71, 73].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: В случае объективных технических трудностей (дистопия, затрудненное прорезывания зубов, гиперцементоз корней, контрактура нижней челюсти) удаление зуба может быть отложено [27, 50].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: При остром серозном одонтогенном периостите удаление зуба, как правило, приводит к выздоровлению, в таком случае периостотомия не выполняется. Если зуб сохраняется, то хирургическая тактика не зависит от стадии воспалительного процесса и разрез выполняется обязательно.

При периостотомии рекомендовано разрез слизистой оболочки проводить строго по переходной складке на протяжении минимум трех зубов, на всю ширину инфильтрата (причинного и рядом стоящих зубов, рассекая всю толщу мягких тканей - слизистую оболочку, подслизистую ткань и надкостницу до кости), после чего тупым путём вскрывают и опорожняют поднадкостничный абсцесс. В рану вводят перчаточный дренаж.

При вскрытии периостита с язычной стороны нижней челюсти в области 2-3-го моляров разрез выполняют выше места перехода слизистой оболочки альвеолярного отростка в подъязычную область, держа скальпель почти перпендикулярно к челюсти во избежание ранения сосудов и органов подъязычной области. Все остальные манипуляции выполняют тупым путём. На твердом нёбе линия разреза слизистой оболочки должна быть параллельна альвеолярному краю и проходить по линии, соединяющей резцовое отверстие и большое нёбное отверстие. Для предотвращения слишком быстрого слипания краёв раны и обеспечения её дренирования иссекают участок слизистой оболочки двумя сходящимися полуовальными разрезами либо в виде треугольника, основание которого параллельно альвеолярному отростку [10,19,25,73].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: после выполнения разреза и отслаивания слизисто-надкостничного лоскута в проекции патологического очага производят иссечение пролиферативно измененной части надкостницы, а вновь образованную костную ткань удаляют костными кусачками, долотом или костной фрезой. После удаления избыточного костного образования на подлежащем кортикальном слое кости могут обнаруживаться участки размягчения. Рану промывают антисептиками, затем лоскут укладывают на место и ушивают наглухо. Интактные зубы сохраняют [50,64,71]. Все удаленные ткани подлежат обязательному морфологическому исследованию для исключения специфического или онкологического процесса. [19].

-

Рекомендуется проводить вскрытие очага воспаления в полости рта с обеих сторон челюсти пациентам с подтвержденным диагнозом острого или обострившегося остеомиелита челюстей. В случае формирования гнойного процесса в околочелюстных мягких тканей или наличия свищевого хода может быть рекомендован внеротовой или сочетанный оперативный доступ к воспалительному очагу [50,64,71].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: лечение острого или обострения хронического остеомиелита челюстей начинают с решения вопроса об удалении «причинного» зуба, что является обязательным. Удаление зуба необходимо проводить одновременно со вскрытием гнойных очагов.

При вскрытии поднадкостничного абсцесса периостотомию необходимо проводить с двух сторон "муфтоообразного" инфильтрата челюсти - вестибулярной и язычной/нёбной. Внеротовой оперативный доступ применяют в случае возникновения гнойных очагов в околочелюстных мягких тканей или при наличии функционирующих свищевых ходов на коже [50,64,71].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: оптимальное дренирование обеспечивает полноценный отток раневого экссудата, создает наилучшие условия для скорейшего отторжения погибших тканей и переход процесса из фазы воспаления в фазу регенерации. Основным средством в качестве дренажа при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстей являются перчаточные ленточные дренажи и трубчатые полихлорвиниловые дренажные трубки различной конфигурации. Если необходимо во избежании дислокации дренажа в рану можно его фиксировать к одному из краёв раны с помощью узлового шва любым шовным материалом, который удаляется при удалении дренажа. Можно применять различные инструментальные методы санации гнойной раны: лазерные, плазменные, вакуумные, ультразвуковой кавитации, обработка раны пульсирующей струей антисептического раствора [56]. При гиперергической форме острого остеомиелита для снижения внутрикостной гипертензии и профилактики прогрессирования остеонекротического процесса рекомендовано проводить проведение дренажа кости [14,16,25,43]. При остром периостите дренаж оставляют в ране на 1-2 суток, если зуб был удален, или до 4-5 дней - при сохранении зуба, до купирования острых воспалительных явлений и прекращения гноете- чения из раны [16,27].

-

Рекомендуется проводить оперативное вмешательство – секвестрэктомию при подострой стадии остеомиелита или при хроническом остеомиелите челюстей под комбинированной анестезией или общим обезболиванием с ИВЛ с целью устранения очага инфекции [25,27,36,73]. Секвестрэктомия производится только после подтверждения формирования секвестров по результатам КЛКТ-исследования челюстей: при подострой стадии остеомиелита в сроки, не превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти, при хроническом остеомиелите челюстей в сроки, превышающие 4-5 недель на верхней и 6-8 недель на нижней челюсти или после выполненного ранее, в подострую фазу, оперативного вмешательства (секвестрэктомии). [19].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: радикальное оперативное вмешательство - секвестрэктомия является единственно правильным методом лечения при хронической форме остеомиелита. Этиопатогенетической особенностью хирургического лечения одонтогенного остеомиелита являются: удаление причинного зуба, ЭОД соседних зубов и расположенных в очаге воспаления, эндодонтическое лечение пораженных зубов (при показателях ≥ 64 мкА) в дооперационном периоде, подвижные зубы иммобилизуют различными методами.

В зависимости от локализации секвестра применяют внутри- и внеротовые оперативные доступы. В случае остеомиелитического процесса на верхней челюсти рационально использовать внутриротовые доступы. При осложнении остеомиелита верхней челюсти верхнечелюстным синуситом или секвестрации стенок синуса целесообразно секвестрэктомию выполнять по типу радикальной синусотомии (операция по Колдуэллу-Люку). На нижней челюсти чаще используют наружные доступы, особенно наружный оперативный доступ показан в случае субтотального остеомиелита челюстей, а также при наличии свищей на значительном расстоянии от пораженного участка кости. В таком случае применяют типичные кожные разрезы с соблюдением принципов анатомического расположения сосудов и нервов и и линий Лангера по эстетическим соображениям. Оперативное вмешательство заключается во вскрытии секвестральной полости, удалении патологического очага, иссечении свищевых ходов, рубцово-измененных, нежизнеспособных тканей.[25]. Вопрос о срочности и объёме оперативного вмешательства имеет четкое обоснование – проводится только после формирования секвестральной полости и полного отграничения секвестра по результатам клинико-рентгенологической картины в сроки: на верхней челюсти – 4-5 недель, на нижней челюсти – 6-8 недель [19,25,27,36,73]. В послеоперационном периоде после вскрытия гнойных очагов и устранения первичной причины заболевания важная роль в профилактике отводится местному ведению ран [33].

Местное лечение раны включает медикаментозное воздействие на гнойную рану и дополняет хирургическое лечение. Лечение периоститов и остеомиелитов челюстей должно осуществляться с учетом всех принципов терапии гнойно-воспалительных заболеваний, проводится в зависимости от фазы течения раневого процесса. В этой связи необходимо придерживаться дифференцированного подхода в выборе лекарственных средств для местного лечения гнойных ран [4,56].

Фаза воспаления – первая фаза течения раневого процесса, которая подразделяется на 2 периода: 1 - сосудистых изменений (длительность 1-3 дня) и 2 - очищения раны (с 3 до 5-6 сутки). В 1 периоде I фазы раневого процесса большое значение имеет борьба с инфекцией, поэтому исходя из патогенеза раневого процесса лекарственные препараты, используемые в данной фазе, должны оказывать антимикробное, дегидратирующее, некролитическое и, по возможности, обезболивающее действия [33].

-

В 2 периоде I фазы раневого процесса воспаления рекомендуется применение средств, обладающих антибактериальными, некролитическими, гидрофильными свойствами в жидкой лекарственной форме, а также, применение различных инструментальных методов санации гнойной раны [56].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: ежедневно проводят орошения, инстилляции, внутрикостный лаваж растворами антисептиков: хлоргексидина** 0,05-0,2% водный раствор, бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид моногидрат 0,01% раствор, водорода пероксид 3%, гексэтидин 0,2%, калия перманганат, диоксидин 0,1-1% раствор, повидон-йод в виде раствора 10% в разведении в 10 или 100 раз, 7,5%; концентрата 8,5%, озонированной дистиллированной водой, эктерицид. Активное местное медикаментозное лечение следует применять в I фазе течения раневого процесса. Также рекомендуется применять внутриротовые тепловые процедуры, начиная со 2-го дня лечения - ротовые ванночки 1-2% раствором натрия гидрокарбоната, затем – антисептические средства хлорсодержащие детергенты – хлоргексидин 0,05 – 0,2%, и гексэтидин и хлорсодержащие фенолы – мирамистин, фурацилин (1:5000) по несколько раз в сутки, «Деринат» 0,25% раствор [4,73].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: широкое применение получили мази: Левомеколь, Левосин**, Диоксиколь, мазь мафенида 10%, 0,5% мазь хинифурила, фурагель, гель Метрогил-дента, Дентамет, Эплан, Аргакол, мазь «Стелланин-ПЭГ». В их состав входят антибактериальные препараты, кроме того они обладают малой токсичностью и выраженными осмотическими свойствами, что позволяет проводить перевязки 1 раз в сутки [27,50].

Фаза регенерации – II фаза раневого процесса, при которой происходит образование и созревание грануляционной ткани. Этот период характеризуется появлением в ране островков грануляционной ткани, которая, развиваясь, покрывает полностью раневую поверхность. Здоровая грануляционная ткань всегда яркая, сочная, легко кровоточит. При малейшем ухудшении процессов биосинтеза в ране изменяется внешний вид грануляций: они теряют яркую окраску, становятся мелкими, покрываются слизистым налетом. Всякое замедление развития грануляций ведет к задержке и остановке процесса эпителизации. В этот период раневого процесса необходимость в дренировании отсутствует.

-

Рекомендуется применять лекарственные средства, стимулирующие репаративные процессы в ране и предупреждающие развитие вторичной инфекции [56].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: в фазе регенерации необходимо применять лекарственные средства с определенным противовоспалительным эффектом, так как продолжается борьба с инфекцией, улучшать микроциркуляцию тканей, клеточный и тканевой обмен, тем самым способствуя росту грануляций и скорейшей эпителизации раны. Для предотвращения вторичного инфицирования рекомендовано применение антибактериальных мазей на водорастворимой основе. К таким препаратам относят: солкосерил дентальная адгезивная паста, каланхоэ, эктерицид, масло шиповника, облепиховое масло, Комбутек, Альгипор, мазь Оксизон, мазь Гиоксизон, метилурациловая мазь, повидон-йод в виде мази 10%, Аргосульфан**, мазь «Стелланин-ПЭГ», озонированные растительные масла (Озонид 3000) и другие средства [56,73].

Фаза реорганизации рубца и эпителизации – III фаза раневого процесса. Основной задачей лечения в 3 фазе является стимуляция репаративных процессов и эпителизации.

-

Рекомендуется продолжать использование лекарственных средств, стимулирующих репаративные процессы и эпителизацию раны [56].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: основной задачей третьей фазы раневого процесса является ускорение роста эпителия и защита раны от механических повреждений. В связи, с чем, показано применение препаратов с низкой осмотической активностью: солкосерил дентальная адгезивная паста, эктерицид, метилурациловая мазь, мази Солкосерил, Актовегин, масло шиповника, облепиховое масло, озонированные масляные растворы и другие средства. Для стимулирования роста эпителия можно применять Куриозин [25,56].

3.2 Консервативное лечение

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

-

Антибиотикотерапия при хирургических вмешательствах является стандартом оказания медицинской помощи (Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи). Клинические рекомендации «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» «СКАТ» ежегодно пересматриваются. На их основе разрабатываются локальные формуляры антибактериальных препаратов для учреждений практического здравоохранения при различных нозологических формах гнойно-воспалительных процессов (локальные приказы главного врача медицинского учреждения), которые также должны пересматриваться ежегодно. [19].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: один из важнейших принципов антибиотикотерапии – проведение её по строгим показаниям после установления точного диагноза и выявления этиологического фактора заболевания. Шаблонное, рутинное применение антибиотиков абсолютно недопустимо.

Рациональная антибиотикотерапия возможна только тогда, когда выбор препарата базируется на идентификации возбудителя и выяснении чувствительности к нему микробиоты по данным антибиотикограммы и знании фармакодинамики и фармакокинетики препарата, а также клинической картины течения заболевания. Антибиотикотерапию начинают с первых часов пребывания в челюстно-лицевом стационаре, еще до получения результатов антибиотикограммы. Эмпирически назначают противомикробные препараты системного использования широкого спектра действия. После определения вида и чувствительности данного штамма проводят окончательную коррекцию антибактериальной терапии. Эффективность антибактериальной терапии следует оценивать через 2-3 дня от момента назначения препарата при обязательном микробиологическом контроле в динамике. Необходимо также учитывать, что микробиота в процессе развития заболевания и вследствие проводимой эмпирической антибактериальной терапии может меняться, что определяет необходимость коррекции лечения в соответствии с результатами бактериологических исследований гнойного отделяемого из раны пациентов. [5,19,60,72,78]

-

Проведение эмпирической антибактериальной терапии (АБТ), которая основывается на предположении о наиболее вероятном возбудителе, начинают после дренирования очага гнойного воспаления. Для определения возбудителей, вызвавших гнойный воспалительный процесс, после дренирования очага гнойного воспаления в челюсти необходимо в обязательном порядке направлять материал на бактериологическое исследование для определения видового состава микробиоты и ее чувствительности к антибиотикам и антисептикам. [19].

Результаты бактериологического исследования следует интерпретировать в соответствии с принципами, изложенными в документах Европейского комитета по определению чувствительности к антимикробным препаратам (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST) Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease — ESCMID) и в аналогичных Российских рекомендациях.

-

При проведении эмпирической терапии антибактериальные препараты подразделены на два уровня – терапия выбора («средства 1-го ряда») и альтернативные средства. Под терапией выбора подразумеваются препараты, применение которых с позиций клинической фармакологии и доказательной медицины позволяет получить с наиболее высокой вероятностью максимальный клинический эффект. При этом предпочтение оказывается антибактериальным средствам, по-возможности, с более узким и направленным спектром действия. К альтернативным препаратам отнесены средства с также доказанной эффективностью в отношении наиболее вероятных возбудителей при данной патологии. Эти препараты рекомендуются во вторую очередь по различным причинам, включая затратность лечения, индивидуальную переносимость, вероятную резистентность микроорганизмов. Обязательно следует производить взятие материала из раны интраоперационно (биоптат) для изучения микробной флоры и её чувствительности к антибактериальным препаратам и антисептикам с целью контроля проводимого лечения и последующей коррекции антибактериальной терапии. [19].

-

После получения результатов микробиологического исследования переходят на целенаправленную антибактериальную терапию. Длительность проведения АБТ зависит от динамики течения местного гнойного воспалительного процесса, общего состояния больного и лабораторных показателей. [19].

-

Антибактериальная терапия проводится до достижения стойкой положительной динамики общего состояния пациента, очищения гнойной раны, исчезновения основных симптомов инфекции и интоксикации. В силу отсутствия патогномоничных признаков бактериальной инфекции абсолютные критерии для прекращения антибактериальной терапии отсутствуют, решение принимается индивидуально на основании совокупной оценки динамики состояния пациента и течения гнойно-воспалительного процесса. Общие критерии достаточности антибактериальной терапии следующие: 1) стойкая нормализация температуры тела; 2) положительная динамика основных симптомов инфекции; 3) отсутствие признаков системной воспалительной реакции; 4) нормализация количества лейкоцитов в крови, лейкоцитарной формулы, СОЭ и СРБ (при необходимости – уровня прокальцитонина); 5) отрицательная гемокультура; 6) нормализация функции желудочно-кишечного тракта. Важно, что сохранение только одного признака бактериальной инфекции (лихорадка или лейкоцитоз), а также наличие гранулирующей раны не является абсолютным показанием для продолжения антибактериальной терапии. Средние типичные сроки длительности антибактериальной терапии при гнойно-воспалительных процессах составляют от 5 - 10 дней. Пролонгирование антибиотикотерапии может привести к развитию возможных осложнений, росту резистентности микроорганизмов и развитию суперинфекции. [19, 97]. При отсутствии стойкого клинико-лабораторного ответа на адекватную антибактериальную терапию в течение 1-3 дней необходимо проведение дополнительного обследования (УЗИ, КТ и др.) для выявления осложнений или формирования вторичного очага инфекции другой локализации, назначения посева раневого отделяемого в динамике для определения видового состава микробиоты и её чувствительности к антибактериальным препаратам и антисептикам, жидких сред организма (кровь, моча) на стерильность [28,51,82,87].

-