Москва 1997

ББК41.9.2

Руководство по судебно-медицинской экспертизе трупа. А.А.Солохин, Ю.А.Солохин — М.: РМАПО, 1997.—264 с. ISBN 5-7249-0342-3 |

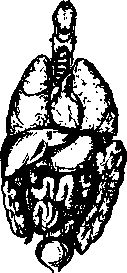

В монографии приводится краткий очерк развития судебно-медицинской экспертизы трупа в России, изложен порядок назначения и производства этого вида экспертизы, рассмотрены некоторые процессуальные вопросы. Даны классификации смерти и её видов, указаны поводы для назначения судебно-медицинской экспертизы трупа и действия судебно-медицинского эксперта при этом, приведены методы установления давности наступления смерти. В рисунках наглядно показаны различные виды кожных разрезов, варианты доступа к полостям и органам, методы извлечения внутренних органов и костей, способы их исследования. Уделено внимание составлению патологоанатомического диагноза и выводов эксперта, а также оформлению «Заключения эксперта» в целом.

В работе изложены экспресс пробы для диагностики некоторых состояний и приводятся ряд морфологических диагностических признаков при отдельных видах смерти.

Монография предназначена для врачей-судебно-медицинских экспертов, врачей-патологоанатомов, преподавателей кафедр судебной медицины и патологической анатомии, а также для студентов, изучающих эти дисциплины.

В книге — 88 рис. Библиография — 130.

ББК 41.9.2

Рецензент — доктор медицинских наук, профессор Г.Г.Автандилов

ISBN 5-7249-0342-3

© А.А. СОЛОХИН, Ю.А. СОЛОХИН, 1997

Вскрытие трупа (син. «аутопсия»[8], «обдукция»[9], «секция»[10]) — это детальное и всестороннее исследование мёртвого тела, заключающееся в наружном осмотре, вскрытии и осмотре всех полостей и органов, дополняемое другими исследованиями (гистологическим, бактериологическим и др.). Цель вскрытия — выяснить имеющиеся повреждения, болезненные изменения, динамику процессов, связь между ними и причиной смерти (Краевский Н., 1946).

Собственно вскрытие трупа включает в себя:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВСКРЫТИЯ

Вскрытие трупа лучше всего проводить при естественном освещении или искусственном, имитирующим дневной свет (люминесцентные лампы). Связано это с тем, что только при естественном освещении возможно правильно воспринимать различные цвета и их оттенки и в дальнейшем правильно оценивать состояние тканей и органов. В исключительных случаях допускается вскрытие при искусственном освещении.

Труп вскрывают на секционном столе. Ноги трупа обращены к тому концу стола, где имеется сток. Под труп помещают деревянный валик или металлическую подставку (под затылок — при вскрытии головы; под лопатки — при вскрытии шеи, грудной клетки и живота; под поясницу — при исследовании таза; под переднюю поверхность грудной клетки — при вскрытии позвоночного канала). Над голенями трупа устанавливают препаровальный, или секционный, столик.

Вскрывающий становится у стола с правой стороны от трупа и лишь при исследовании головы он перемещается к торцевой части стола и становится у головы трупа. Лица, присутствующие на вскрытии должны располагаться у противоположной, относительно вскрывающего, стороны стола, слева от трупа, чтобы не мешать работе эксперта.

В случае, когда на трупе имеются хирургические повязки их оставляют до начала вскрытия. Катетеры, дренажи, интубационные трубки и т.д. сразу не извлекают и стараются не повредить, для чего секционные разрезы кожи ведут в обход областей, где имеются эти предметы. Извлекают их лишь после детального исследования тканей, органов, полостей куда введены или откуда выведены трубки или катетеры.

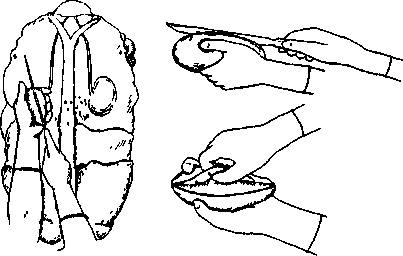

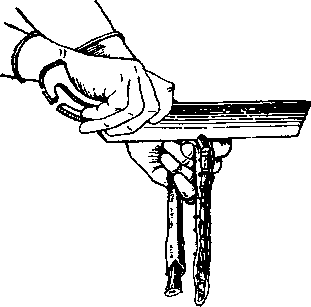

Секционные разрезы. Большую часть разрезов выполняют с помощью ножей: кожу, мягкие ткани, хрящи рёбер рассекают рёберно-хрящевым ножом; паренхиматозные органы и головной мозг рассекают большим или малым секционным (ампутационным) ножом, либо мозговым ножом; препарирование тканей осуществляют при помощи скальпеля. Выполняя разрезы нож удерживают за рукоятку, захватив её сверху всей ладонью. Во избежание грубых повреждений при рассечении некоторых тканей (отсепарирование мягких тканей на шее и грудной клетке, отделение тонкой кишки от брыжейки) нож удобнее удерживать в положении скрипичного смычка. Препарируя ткани нож удобнее держать в положении писчего пера.

Полые органы, сосуды, протоки и прочие трубчатые образования вскрывают ножницами. Кишечные ножницы: при вскрытии пищевода, желудка, кишок длинная бранша этих ножниц, снабжённая крючком, должна располагаться внизу, её вводят в просвет этих органов; короткую браншу используют при вскрытии трахеи, бронхов, крупных сосудов, сердца. Прямые ножницы с острым концом используют для вскрытия более мелких сосудов, мелких бронхов, протоков, каналов; при их рассечении можно использовать желобоватый зонд. Для вскрытия сосудов, имеющих очень малый диаметр, целесообразно использовать глазные ножницы.

Производя секционные разрезы следует соблюдать следующие правила:

-

Избегать лишних разрезов мягких покровов, особенно это касается тех частей тела, которые будут оставаться открытыми при нахождении юла в гробу.

-

Стараться сильно не давить ножом на рассекаемую ткань. Не следует также делать пилящих движений. Разрезы, как пишет А.И.Абрикосов, должны выполняться широкими, вольными размахами в одном направлении: либо к себе, либо слева направо. (Направлять разрезы от себя не следует, так как это может привести к травме присутствующих на вскрыши лиц). При хорошо заточенном ноже каждое такое движение, без излишнего надавливания, будет давать ровный и достаточно глубокий разрез. Если одного разреза недостаточно, производят второй разрез в том же месте и в том же направлении, что и первый.

-

Выполнять разрезы под контролем глаз, чтобы не упустить из виду каких-либо изменений, которые безвозвратно могут быть утеряны после разреза.

-

Если по ходу исследования встречаются раневые каналы, свищевые ходы, операционные раны, дренажи, катетеры направление разреза нужно изменить и обойти соответствующие области, а при извлечении органов постараться сохранить катетеры, тампоны, дренажные трубки в том положении, в котором они находились до этого. Это позволит детально изучить соотношение между различными повреждениями, оценить правильность проведения той или иной манипуляции, состояние послеоперационных швов и т.д.

-

Разрезы органов выполняют с выпуклой их поверхности и ведут, как правило, по наибольшему размеру. Желательно, чтобы разрез сразу захватил весь длинник органа и проник до ворот.

Если одного разреза мало, то можно сделать ещё несколько дополнительных разрезов, однако не следует без особой надобности делать лишние разрезы, а уж тем более отсекать части от органов.

-

При рассечении органа через всю его толщу (головной мозг, язык, лёгкие, печень, почки, селезёнка) разрез не следует делать так глубоко, чтобы он разделял орган на части. Всегда нужно оставлять тонкий участок органа или ткани (серозную оболочку, лоханки), соединяющий рассечённые части органа в связи друг с другом.

-

При исследовании рассечённого органа не следует промывать его поверхность водой, так как это может привести к удалению и безвозвратной утрате ядовитых и сильнодействующих веществ, а также к изменению внешнего вида паренхимы. Если поверхность разреза покрыта кровью, гноем можно очистить их, проведя обушком ножа или промокнув салфеткой.

-

При вскрытии отверстий или узких мест (отверстие аорты, предсердно-желудочковое отверстие, кардиальное отверстие желудка, отверстие привратника и др.), а также сужений трубчатых систем разрез нужно предварять проверкой их проходимости. Проходимость можно проверить пальцем, зондом, катетером, введя их в соответствующие отверстия.

Извлечённые органы кладут на препаровальный столик и определяют их размер, массу, форму, состояние поверхности, цвет, консистенцию, вид ткани на разрезах.

Размеры устанавливают в сантиметрах при помощи металлической измерительной линейки. У большинства органов определяют три размера: длину, ширину и высоту; у печени определяют четыре размера (см. ниже). Линейку прикладывают к поверхности органа в двух взаимно перпендикулярных направлениях; для определения толщины линейку ставят вертикально рядом с органом, а к поверхности органа горизонтально прикладывают зонд или нож, конец которого, упираясь в деления на линейке, указывает на толщину. Некоторые измерения целесообразнее производить с помощью измерительного циркуля.

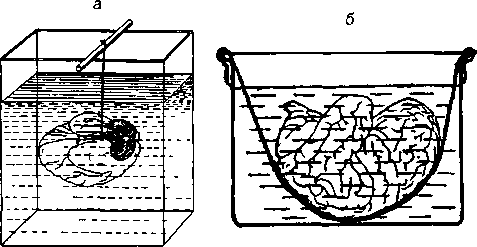

Объем органа, при необходимости, можно определить путем погружения его в сосуд с жидкостью и определения объема вытесненной жидкости. Для этого удобнее всего пользоваться градуированной посудой.

Массу органов определяют путем взвешивания на весах.

Последовательность дальнейших операций можно представить следующим образом: смотрю, ощупываю, рассекаю; поверхность разреза осматриваю и ощупываю.

Визуально определяют форму органа, характер и цвет его поверхности. На ощупь устанавливают консистенцию органа, избегая при этом грубых манипуляций. На разрезах устанавливают цвет и рисунок ткани, состояние паренхимы, степень блеска, влажности или сухости поверхности разреза; ощупывают поверхность разреза, а при исследовании лёгкого ещё и сдавливают орган для определения характера вытекающей из ткани жидкости. При исследовании полых органов и полостей определяют их объем, характер содержимого, состояние внутренней поверхности и стенки. При наличии в полости какого-либо скопления определяют его объем, консистенцию, цвет, прозрачность, запах и др. свойства.

Порядок вскрытия полостей и их осмотр. Последовательность вскрытия полостей может быть различной и зависит от особенностей конкретного случая. Обычно начинают исследование с полости черепа, поскольку при этом сохраняется степень кровенаполнения сосудов головного мозга и его оболочек. Затем вскрывают брюшную полость и далее полость грудной клетки. Однако иногда приходится изменять установленный порядок. Так, например, при подозрении на воздушную эмболию или при необходимости произвести бактериологическое исследование крови из полости сердца вскрытие следует начинать с полости грудной клетки; наличие повреждений (огнестрельных, колото-резаных) требует изучения направления раневых каналов, что также может вносить коррективы в порядок вскрытия.

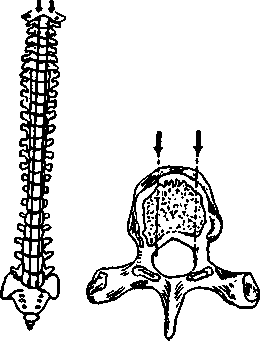

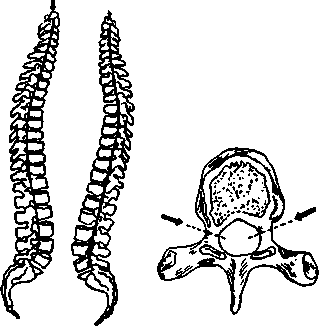

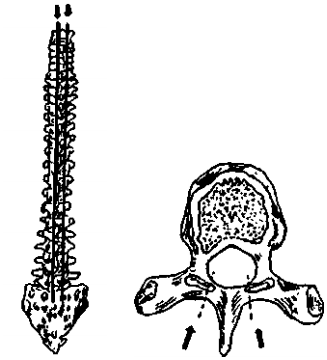

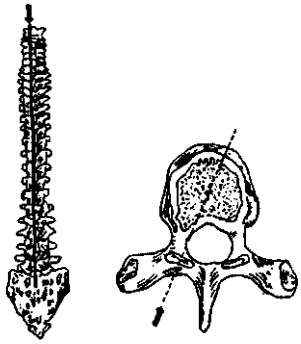

Вскрытие позвоночного канала и исследование спинного мозга производят далеко не всегда, а лишь при наличии показаний на его повреждения, соответствующих клинических указаний, либо для полноты исследования сложного случая.

Осмотр полостей и органов «на месте» является очень важной фазой вскрытия и должно производиться с большим вниманием. В полостях может находиться патологическая жидкость (в этом случае следует измерить её объем и описать свойства); при огнестрельных ранениях — осколки, пули, дробь. В случае обнаружения в полости крови следует «на месте» определить источник кровотечения; при проникающих ранениях «на месте» необходимо проследить направление раневого канала и определить какие органы и ткани повреждены; при осмотре «на месте» можно выявить те или иные отступления от нормального положения органов (например, перемещение из брюшной полости в плевральную при сдавлении области живота), а также различные патологические изменения (изменения размеров, формы, консистенции, цвета, наличие наложений, спаек и т.д.). Таким образом, значительную часть патологических изменений можно выявить при внимательном осмотре полостей и исследовании органов «на месте», что позволяет, при необходимости, внести соответствующие коррективы в уже выработанный план вскрытия.

Следует подчеркнуть, что полное выявление морфологических изменений и повреждений внутренних органов, независимо от того, в какой полости они расположены, достигается осмотром доступных обозрению их поверхностей вначале «на месте», до извлечения из полостей, а затем после их извлечения. При этом особое внимание нужно обратить на естественные складки, углубления, морщины органов, где могут располагаться повреждения. При наличии повреждений органов их следует тщательно исследовать и подробно описывать в протоколе. Должны быть установлены: поверхность органа, на которой расположено повреждение, его направление по отношению к продольной оси органа, вид, размеры, степень повреждения капсулы и самой ткани, его форма, свойства краёв, стенок, концов, дна, цвет ткани вокруг повреждения, наличие инородных частиц по краям и в глубине его. При множественных повреждениях отмечают их взаиморасположение. В процессе исследования устанавливают морфологические изменения и признаки, указывающие на прижизненность и давность повреждения, а также на наличие патологического процесса. Повреждения внутренних органов, точно также как и повреждения кожи, целесообразно фотографировать или переносить их контуры на полиэтиленовую плёнку.

Методы секционного исследования трупа многочисленны (Р.Вирхов, 1893; И.Орт, 1878, 1896; Г.В.Шор, 1925; А.И.Абрикосов, 1925, 1936, 1939, 1948; Н.В.Попов, 1938; Рессле, 1942; И.И.Медведев, 1955, 1969; Д.М.Головин, 1957; О.Сафир, 1958; и др.) и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Правильно выбранный метод секционного исследования позволяет наиболее полно выявлять патологические морфологические изменения тканей и органов, устанавливать наличие повреждений, их характер и механизм образования, а также решать ряд других вопросов (давность наступления смерти, определение возраста, пола и пр.). Какой же метод следует применить в данном конкретном случае? На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку судебно-медицинский эксперт сам определяет тактику исследования трупа, основывая свой выбор на предварительных данных следственных органов, медицинских документах и других материалах, которые обычно доставляют в морг вместе с мертвым телом. Довольно часто для решения тех или иных задач приходиться комбинировать различные методы, а иногда и изменять их в процессе вскрытия. Чем совершеннее метод исследования, тем полнее и достовернее диагностика патологического процесса.

Вскрытие трупа есть научный метод исследования, поэтому его следует производить строго соблюдая установленные правила и приёмы («Правила судебно-медицинской экспертизы трупа», 1996). Это, однако, не означает, что названные правила и приёмы должны быть превращены в трафарет или шаблон. Каждое вскрытие трупа, по мнению И.И.Медведева (1955), необходимо индивидуализировать как в отношении порядка исследования, так и извлечения и вскрытия органов и систем. Непременным условием правильного научного вскрытия должны быть планомерность и последовательность действий. Вскрытие должно быть полным, исчерпывающим и обязательно планомерным как для начинающего судебно-медицинского эксперта, так и для опытного специалиста.

РАЗРЕЗЫ КОЖИ И ОТДЕЛЕНИЕ МЯГКИХ ПОКРОВОВ

Вскрытие трупа начинают с разреза кожи, который производят секционным (чаще всего рёберным) ножом. Последний держат, как правило, в правой руке почти горизонтально. Предложено довольно много вариантов кожных разрезов: на передней поверхности тела для доступа к органам шеи, к грудной и брюшной полостям; на голове и лице для доступа к костям свода черепа и лицевого скелета; на задней поверхности тела и на конечностях для доступа к позвоночному столбу, лопаткам, костям и суставами верхних и нижних конечностей.

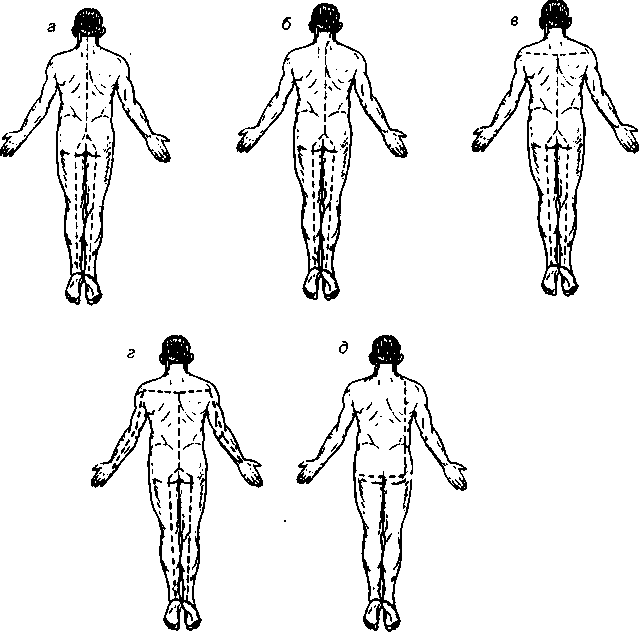

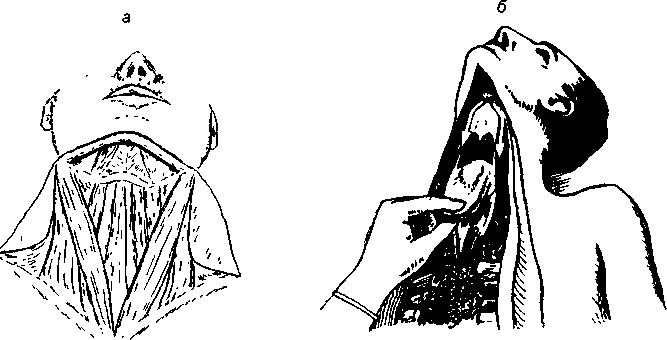

Разрезы кожи передней поверхности тела

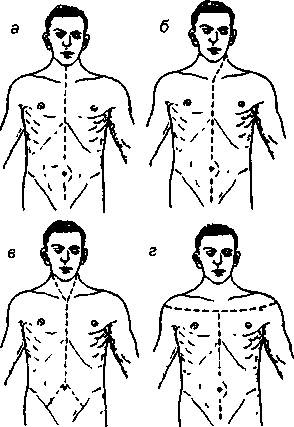

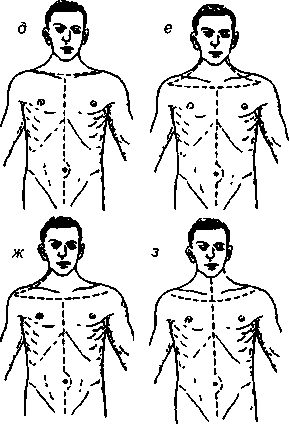

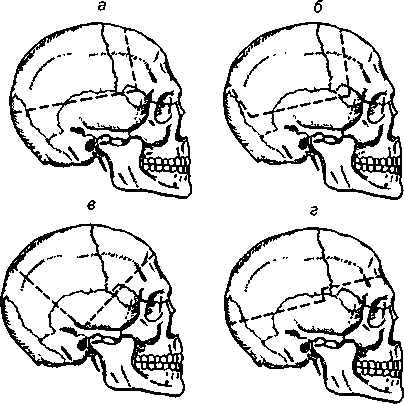

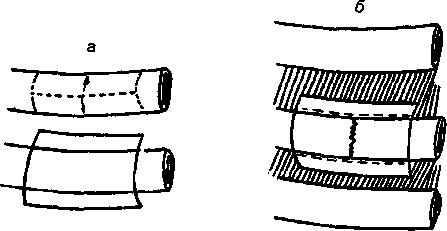

Прямой («основной») разрез предложен Р.Вирховым ещё в 80-е годы прошлого столетия. Разрез начинают на передней поверхности шеи на 1—2 см ниже подбородка и ведут его вниз по срединной линии к рукоятке грудины, далее к мечевидному отростку, затем переходят на переднюю брюшную стенку, обходят пупок слева и доводят разрез до лобкового сочленения. Кожу, подкожную жировую клетчатку и мышцы на груди рассекают до кости. На шее рассекают кожу и подкожную жировую клетчатку до поверхностных мышц, а на животе до прямых мышц (рис. 20, а). Закончив разрез кожи вскрывают брюшную полость, а затем отделяют мягкие покровы шеи и грудной клетки — отсепарируют кожно-мышечный лоскут на груди до средней или задней подмышечной линии с каждой стороны, а на шее до края нижней челюсти.

Прямой разрез обычно используют при отсутствии каких-либо повреждений на шее и грудной клетке, когда нет необходимости в широком доступе к тканям и органам шеи, боковым и задне-боковым отделам грудной клетки.

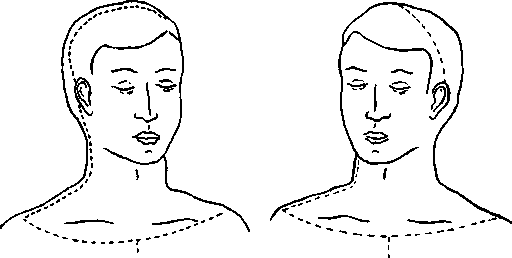

На протяжении 20-го столетия было предложено несколько модификаций прямого разреза. Все они, в основном, направлены на сохранение целости кожного покрова шеи и лица, что важно в косметическом отношении, особенно при исследовании трупов детей и женщин.

Разрез по Б.Фишеру. Разрез начинают на шее, но не по срединной линии, а сбоку, в области одного из сосцевидных отростков. Далее его ведут косо вниз и вперед к ярёмной вырезке грудины, а затем продолжают по срединной линии, как прямой разрез, до лобка (рис. 20, б). Таким образом, на шее выполняется один (слева или справа) несимметричный разрез.

Другая модификация этого метода заключается в том, что на шее производят два симметричных разреза, которые идут от сосцевидных отростков косо вниз и вперед до яремной вырезки грудины, где оба разреза соединяют и далее идут ведут по срединной линии до лобка (рис. 20, в) Образовавшийся на шее лоскут кожи отсепарируют до нижнего края нижней челюсти и смещают кверху (на лицо), обеспечивая таким образом доступ к органам и тканям шеи.

Для доступа к паховым областям Б. Фишер предложил проводить основной разрез не до лобка, а заканчивать его тотчас выше пупка, и далее вести два разреза к середине паховых складок (рис. 20, б,в).

Разрез по Лешке. Особенность этого метода заключается в том, что сначала производят поперечный разрез кожи на груди, начиная его слева на 5—6 см ниже акромиального отростка лопатки и заканчивая симметрично на правой стороне. Этот разрез дугообразный, вогнутостью обращенный к шее, проходящий через срединную линию на уровне вторых межреберных промежутков. От нижнего края поперечного разреза вниз по срединной линии проводят обычный прямой разрез до лобка (рис 20, г) Начиная от середины дугообразного разреза отсепарируют кожу шеи с подкожной жировой клетчаткой, оттягивая ее кверху до нижнего края нижней челюсти. При этом обнажаются верхняя часть грудины, ключицы, все органы и ткани передне-боковой поверхности шеи. В связи с этим данный метод целесообразно использовать в случаях повреждений на шее, при переломах ключиц, шейных позвонков.

Разрез по Мак-Коллум и Мэллори. Данный метод повторяет метод Лешке, с той лишь разницей, что дугообразный разрез проходит несколько выше — на уровне ключиц или в надключичных областях (рис 20, д).

Разрез по И.И. Медведеву. На шее производят два симметричных разреза от сосцевидных отростков височных костей вниз, по боковым поверхностям шеи до акромиальных отростков лопаток. Затем концы этих разрезов соединяют одним поперечным дугообразным разрезом (по типу разрезов Мак-Коллум и Мэллори), а далее от нижнего края дугообразного разреза по срединной линии проводят основной разрез до лобка (рис. 20, е) Образовавшийся лоскут кожи на шее отсепарируют до корня носа и отбрасывают кверху. Данный метод обеспечивает не только широкий доступ к органам и тканям шеи, но и позволяет, путем отсепарирования кожи на лице, исследовать часть костей лицевого скелета и мягкие ткани.

Модификацией разреза по И.И. Медведеву является метод А.А. Солохина, который предлагает производить только один разрез на боковой поверхности шеи (слева или справа), соединяя его верхний конец с разрезом мягких тканей головы, а нижний — с дугообразным разрезом на груди (рис 20, ж) Образовавшийся кожный лоскут отсепарируют в сторону, обеспечивая доступ к мягким тканям и костям лицевого скелета, органам и тканям шеи. При этом на противоположной от места разреза стороне шеи кожный лоскут остается фиксированным.

Комбинированный разрез мягких тканей по А.И. Абрикосову заключается в дополнении срединного основного разреза поперечным дугообразным разрезом на груди по Лешке (рис. 20, з).

Сафир О. предложил проводить два косых разреза от переднего края подмышечных впадин к мечевидному отростку грудины ниже молочных желез, а далее, от нижнего края первого разреза, вести срединный вертикальный разрез до лобка (рис. 20, и).

Другие разрезы мягких тканей передней поверхности туловища — по В.А. Самсонову, Г.Г. Автандилову и др. представлены на рис. 20, к,л.

Виндхолъц, а позднее И.И.Медведев, для широкого открытия грудной клетки и сравнения анатомических данных с рентгенограммами и особенно для выяснения проекции изменений в лёгких предложили следующий способ. Сначала делают поперечный разрез кожи от одного акромиального отростка к другому, проводя его над ключицами. Затем от акромиального отростка правой лопатки ведут разрез к середине правой подмышки, для чего отводят правую руку трупа, и далее по средней подмышечной линии до передней верхней подвздошной ости. В подмышечной области и на груди разрез проникает до кости, а в области живота разрезают только кожу. Далее от передней верхней ости разрез направляют к середине лобка несколько выше пупартовой связки. Теперь вскрывают брюшную полость по боковому разрезу кожи. Следующий этап — вскрытие грудной клетки. Для этого костными ножницами перекусывают по боковому разрезу все рёбра, идя по направлению к подмышечной впадине. Помощник, стоя с левой стороны трупа, захватывает обеими руками край рёберно-кожного лоскута и приподнимает его кверху и к себе. Затем отделяют ножом диафрагму от рёбер и грудины, круглую связку, средостение, мышцы шеи, вычленяют обе ключицы в грудино-ключичном сочленении, оставляя их связки с акромиальными отростками. Далее, не повреждая кожи, перекусывают рёбра с левой стороны также по подмышечной линии, но изнутри (рис. 20, м). После этого переднюю стенку грудной клетки и живота, как крышку, откидывают на левую сторону. Для сохранения в лёгких воздуха следует предварительно перевязать трахею. Осмотрев полости и закрыв их передней стенкой грудной клетки, можно вновь сделать рентгеновские снимки.

Разрезы кожи задней поверхности тела

Разрезы мягких покровов задней поверхности тела производят для исследования лопаток, плечевых суставов, позвоночного столба, задних отделов таза, верхних и нижних конечностей. Предложенные методы различаются между собой количеством разрезов, их локализацией и направлением.

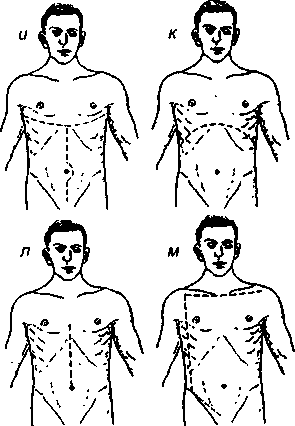

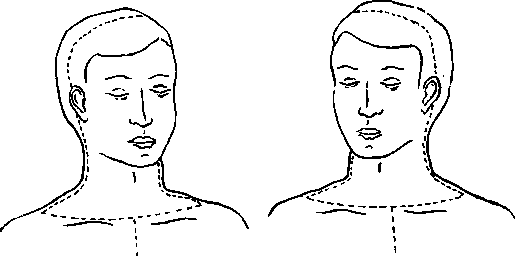

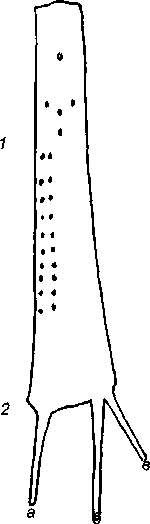

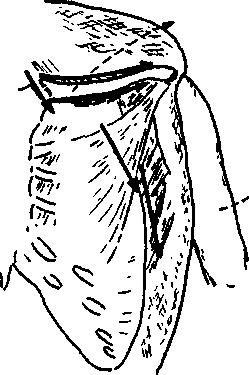

В судебно-медицинской практике наиболее распространённым является прямой вертикальный разрез мягких тканей задней поверхности шеи, спины, ягодичных областей, нижних и верхних конечностей. Этот разрез начинают от затылочного бугра и ведут вниз по задней срединной линии до крестца. Затем разрез раздваивается, переходит на ягодичные области, и далее на задние поверхности нижних конечностей до уровня голеностопных суставов (рис. 21, а).

Другие варианты разрезов мягких покровов задней поверхности тела показаны на рис. 21 б—д.

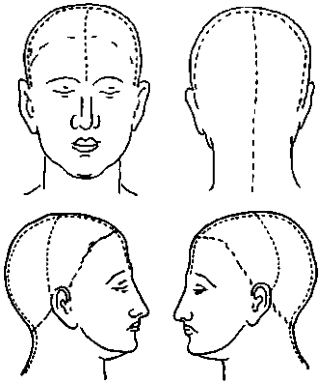

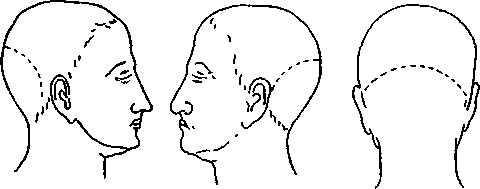

Разрезы кожи головы

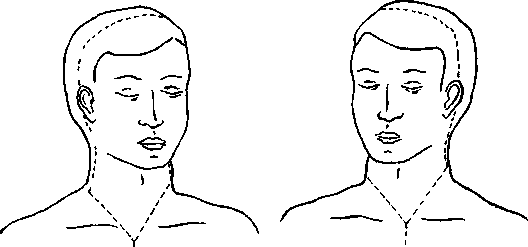

Для доступа к костям свода черепа имеется несколько вариантов разрезов мягких покровов головы. Один из наиболее ранних методов был разработан Ренаром в 1823 году. Автор предлагал рассекать мягкие покровы головы крестообразным разрезом. Один разрез вести продольно от корня носа кверху и кзади в направлении затылочного бугра и далее по задней поверхности шеи до уровня 6-го шейного позвонка. Второй — в поперечном направлении от одного сосцевидного отростка к другому. В результате после отсепарирования мягких тканей образуются 4 кожно-мышечных лоскута, которые отворачивают в стороны и книзу (рис. 22).

Буяльский И.В. видоизменил методику Ренара. Он, также как и Ренар, предлагал проводить крестообразный разрез мягких покровов головы, однако начинать его рекомендовал не в области корня носа, а на лбу, на границе роста волос и заканчивать не на шее, а у затылочного бугра (рис. 23).

Громов С.А. предложил проводить на голове Т-образный разрез. Первый разрез вести в поперечном направлении от одного сосцевидного отростка к другому через среднюю часть теменных костей; второй разрез начинать от заднего края первого и вести его по срединной линии сзади до затылочного бугра. Образовавшиеся в результате три кожно-мышечных лоскута отсепарируют: передний, большой, — вперед; два задних — назад влево и назад вправо (рис. 24).

Описанные выше методы разрезов мягких тканей головы, также как метод Гонзалеса (разрез дугообразной формы в теменно-затылочной области, выпуклостью обращенный вперед (рис. 25) в настоящее время практически не используются.

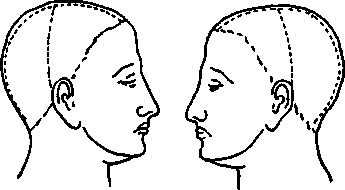

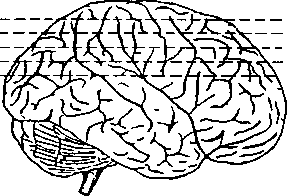

Большинство судебно-медицинских экспертов и патологоанатомов применяют в своей работе основной, или классический, разрез мягких тканей головы. Этот разрез проводят в поперечном направлении от одной заушной области к другой через теменные области (рис 26), или ведут несколько косо через теменно-затылочную область (рис 27).

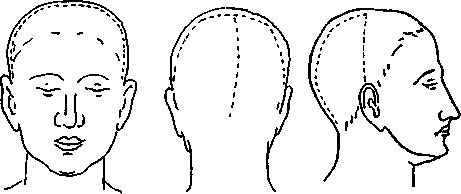

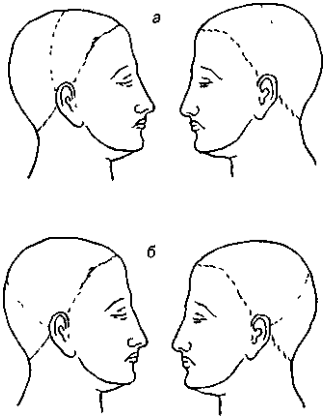

Разрезы кожи лица и шеи

Методы вскрытия мягких тканей лица и шеи для исследования костей лицевого скелета немногочисленны (И И Медведев, В И Витушинский, А.А. Солохин, Л. Томашко и др.) и не все могут использоваться в судебно-медицинской практике.

Наиболее приемлемыми можно считать методы И.И. Медведева и А.А.Солохина.

Метод И.И. Медведева. Автор предлагает концы основного разреза на голове продолжать вниз, ведя разрез за ушными раковинами, по боковым поверхностям шеи до акромиальных отростков лопаток с обеих сторон. Концы этих разрезов соединяют одним воротникообразным разрезом в верхнем отделе грудной клетки (рис. 28). Образовавшийся большой трапециевидный кожный лоскут отсепарируют вместе с подкожной жировой клетчаткой вверх и к срединной линии до нижнего края нижней челюсти, вначале с одной стороны, затем с другой. Далее отделяют кожу и мышцы позади ушной раковины, стремясь пересечь ткани, образующие слуховой проход, как можно ближе к кости. Обнажают околоушную железу, верхнюю и нижнюю челюсти, скуловую дугу. Отделяют слизистую оболочку губ с той и другой стороны и перерезают хрящевую перегородку носа. Затем отделяют передний кожный лоскут головы книзу и выделяют из глазниц глазные яблоки, сохраняя их связь с веками. Кожу лица необходимо отделять очень аккуратно, так, чтобы не повредить её. После удаления мягких тканей обеспечивается свободный доступ для исследования костей носа, скуловых дуг, верхней и нижней челюсти, зубов, полости и дна рта.

Метод А. А. Солохина является модификацией метода И.И. Медведева и (заключается в следующем. Основной разрез на голове продолжается вниз только с одной (слева или справа) стороны, идёт за ушной раковиной и переходит на задне-боковую поверхность шеи. Далее разрез ведут до акромиального отростка и соединяют с дугообразным разрезом на груди (рис. 29). От места соединения этих разрезов начинают отделять кожно-мышечный лоскут в направлении вверх и к срединной линии, а дойдя до неё, переходят на противоположную сторону. Одновременно с кожным лоскутом на шее отделяют мягкие ткани на лице, используя метод И.И. Медведева. В результате образуется обширный кожно-мышечный лоскут, фиксированный на левой (правой) задне-боковой поверхности шеи. Освобождённые от мягких тканей кости лицевого скелета, зубы доступны для исследования.

Метод Л. Томашко в целом повторяет метод И.И. Медведева, с той лишь разницей, что дугообразный разрез на передней поверхности тела автор предлагает проводить несколько выше, в надключичной области (рис. 30).

Метод В.И. Витушинского. Вместо разрезов по задне-боковым поверхностям шеи автор предлагает проводить два углообразных разреза по боковым и далее по передней поверхности шеи, соединяя их по срединной линии у начала основного разреза передней поверхности грудной клетки (рис. 31).

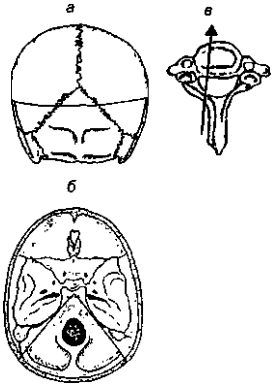

ВСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ ЧЕРЕПА, ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

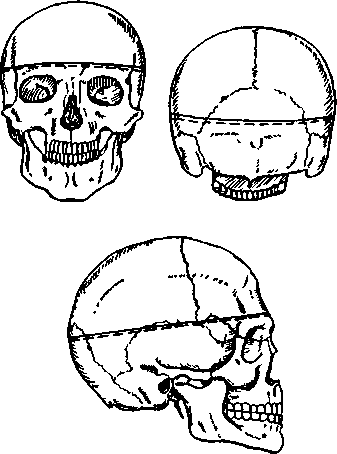

Распил костей черепа

Отделив мягкие ткани головы и сдвинув кожно-мышечный лоскут на лицо (спереди) и шею (сзади), удаляют височные мышцы и приступают к распилу костей свода черепа.

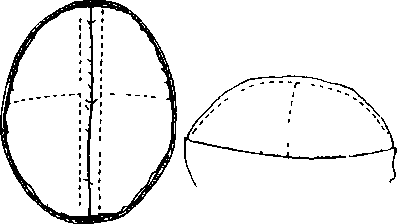

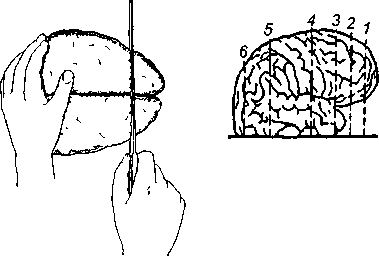

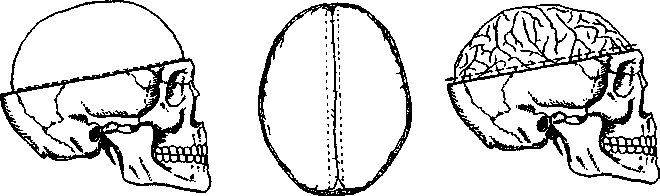

В судебно-медицинской практике наибольшее распространение получил горизонтальный распил, предложенный в 1824 году И.В. Буяльским (рис. 32) Определяя расположение распила на костях черепа он писал «Место для сего есть самое лучшее, по моему мнению, с переда на лбу выше верхнего края глазной впадины на один дюйм[11] и с заду на затылке выше затылочного наружного бугорка также на один дюйм».

Несколько позже (1823) такой же распил предложил делать А.С. Громов «Место для распила должно проходить впереди на полвершка[12] выше глазных впадин, а сзади настолько же отступя кверху затылочного наружного бугорка».

Кроме горизонтального в литературе описаны и другие способы распила костей свода черепа.

Для сохранения лобной кости у лиц с высоким лбом, имеющих лобную залысину, а также при наличии повреждений в области чешуи лобной кости производят комбинированный угловой распил — вертикальный, на уровне лобно-теменного (венечного) шва, и горизонтальный, через височные и затылочную кости, оба распила соединяют в области височных костей (рис 33, а).

С целью сохранения чешуи лобной и затылочной костей производят два угловых распила один в области чешуи лобной кости, второй в задних отделах теменных костей. Затем концы двух распилов соединяют горизонтальным распилом через височные кости (рис 33, б).

Косой дугообразный распил. Линия распила спереди проходит через лобную и височные кости в направлении наружного слухового прохода, а сзади — через теменные и височные кости, также в направлении наружного слухового прохода. Над последним оба распила соединяют под углом (рис 33, в). Данный метод имеет один существенный недостаток при отделении отпиленной части костей свода черепа от вершины образованного угла могут отходить поперечные переломы на кости основания черепа в среднюю черепную ямку. По этой причине указанный способ вскрытия черепа противопоказан при черепно-мозговой травме или подозрении на неё.

Для лучшей реконструкции головы после вскрытия во избежание соскальзывания крыши черепа П.Ф. Калитеевский (1979) предложил ступенчатый распил. Два полукружных распила располагаются в горизонтальной плоскости, при этом плоскость переднего распила находится на 2 см выше плоскости заднего, а в области височных костей они соединяются вертикальными распилами, образуя ступеньку (рис. 33, г).

Распилы костей черепа производят листовой пилой, дисковой или вибрационной электрическими пилами. Ступенчатые распилы можно выполнить только дисковой или вибрационной пилами.

Вскрытие твердой мозговой оболочки

После распила костей черепа и удаления его свода становится доступной для обозрения наружная поверхность твердой мозговой оболочки. Не останавливаясь на описании её особенностей и изменений коснёмся только способов её рассечения для доступа к головному мозгу.

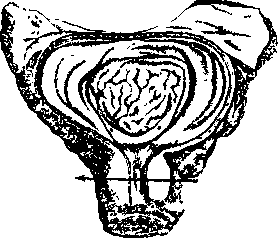

Предложены разные способы разрезов твердой мозговой оболочки. Традиционным и наиболее часто применяемым является циркулярный разрез, предложенный в 1824 г. И.В. Буяльским. Перед проведением циркулярного разреза ножницами или скальпелем вскрывают сагиттальный синус в направлении спереди назад (рис. 34). Рассечение твердой мозговой оболочки производят ножницами, разрез ведут по краю распила костей свода черепа от лобных к затылочным долям. Затем между лобными долями в глубине продольной мозговой щели в области петушиного гребня пересекают большой серповидный отросток твердой мозговой оболочки, захватывают пинцетом верхний край разрезанной оболочки у лобных долей и откидывают её кверху и кзади (рис. 35).

Другой способ разреза твердой мозговой оболочки предложил в 1832 году С.А.Громов. Проводят два парасагиттальных разреза и по одному перпендикулярному с каждой стороны, соответственно теменным долям. В результате образуются четыре лоскута, которые отворачивают книзу и в стороны. По своей форме разрезы напоминают крест, поэтому в литературе он описан как крестообразный разрез (рис. 36).

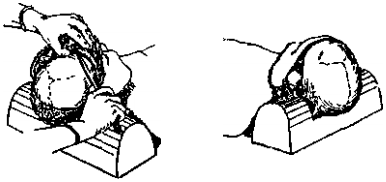

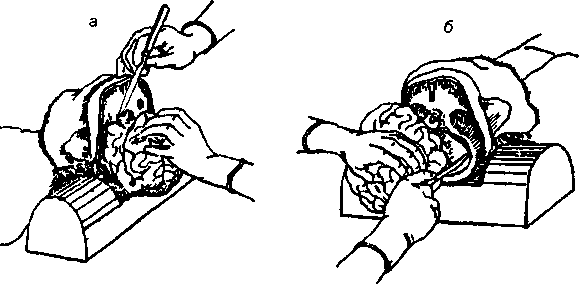

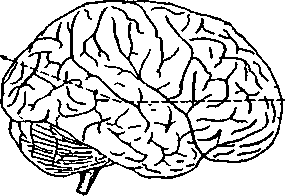

Извлечение и исследование головного мозга

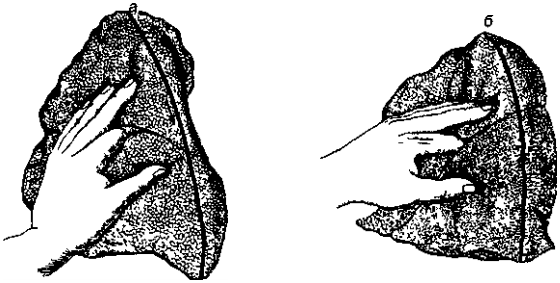

Удалив твердую мозговую оболочку осматривают полушария головного мозга и покрывающую их мягкую мозговую оболочку, а затем приступают к извлечению головного мозга из полости черепа. Для этого осторожно отодвигают пальцами левой руки лобные доли от основания черепа до тех пор, пока не станут видны зрительные нервы. Затем ножом, который держат как писчее перо, перерезают зрительные нервы у зрительных отверстий, лежащие рядом внутренние сонные артерии, глазодвигательные нервы и ножку гипофиза. Все разрезы делают как можно ближе к кости, а не к мозгу. Мозг, освобожденный от связей с черепом, начинает свисать и его уже приходиться не оттягивать, а поддерживать за полушария ладонью левой руки. Далее пересекают намет мозжечка. Для этого головной мозг, поддерживаемый ладонью левой руки, отодвигают влево и пересекают намет мозжечка с правой стороны, точно по краю пирамиды височной кости. Затем ту же самую операцию производят с левой стороны. Одновременно с наметом пересекают корешки черепных нервов. В глубине большого затылочного отверстия пересекают спинной мозг вместе с позвоночными артериями как можно ниже. Вслед за этим головной мозг сам вываливается на ладонь левой руки (рис. 37).

Исследование головного мозга после извлечения производят поэтапно взвешивание и наружный осмотр, исследование на разрезах, взятие кусочков головного мозга для гистологического исследования, микроскопическое исследование (В.Г. Науменко и В.В. Грехов, 1967). Важное значение для эффективности исследования головного мозга имеет правильный выбор способа его разрезов, который должен удовлетворять следующим требованиям максимально полно выявлять изменения со стороны оболочек и вещества головного мозга, обеспечивать возможность взятия материала для микроскопического исследования и фотографирования, разрезы не должны нарушать анатомо-топографические соотношения структуры головного мозга.

Первые описания методики вскрытия головного мозга можно найти в работах И.В. Буяльского (1824) и С.А. Громова (1832). Значительно позже, в 1952 году, описание этих методик появилось в современной литературе благодаря Г.Г. Автандилову. Теоретические же основы разрезов головного мозга впервые были разработаны в 1846 г Н.И. Пироговым. Они предназначались для топической диагностики заболеваний и повреждений головного мозга, особенно огнестрельных, и разработке рациональных оперативных доступов к разным его отделам. Производя распилы черепа и головного мозга на замороженных трупах в различных плоскостях (горизонтальной, сагиттальной, фронтальной) и на разных уровнях, Н.И. Пирогов установил взаиморасположение различных отделов головного мозга и костных образований. С полным основанием можно считать, что исследования Н.И. Пирогова легли в основу разработки другими авторами различных секционных разрезов головного мозга.

В литературе описано достаточно много методов исследования головного мозга (И.В. Буяльский, С.А. Громов, Р. Вирхов, Б.Фишер, П.Флексиг, 1876, Питре, Остертаг, В.Г. Науменко и В.В. Грехов, В.Л. Попов, 1988 и др.), однако не все они в равной степени могут применяться при судебно-медицинской экспертизе трупа.

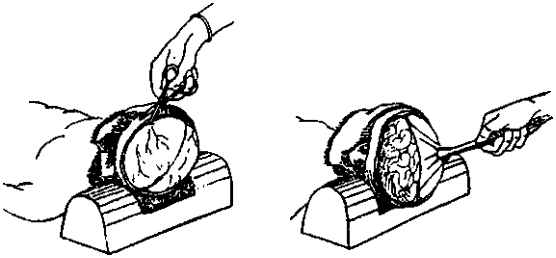

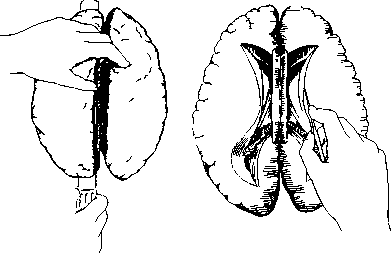

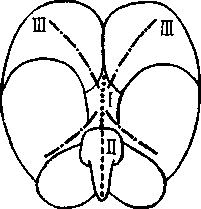

Метод И.В. Буяльского. Извлеченный из полости черепа головной мозг укладывают на препаровальный столик или в кювету полушариями кверху левой рукой слегка раздвигают большие полушария и удерживая их на уровне мозолистого тела производят влажным секционным или мозговым ножом разрез в горизонтальной плоскости на каждом полушарии. Затем, после разъединения полушарий и удаления верхней части их, на нижней пластинке производят два надреза верхней стенки боковых желудочков в области передних и задних рогов в направлении вперед и назад (рис. 38).

Метод С.А. Громова В отличии от метода И.В. Буяльского состоит в том, что головной мозг, уложенный полушариями кверху, вскрывают не одним, а несколькими разрезами, которые проводят в горизонтальной плоскости параллельно друг другу, сверху вниз, доводя их до уровня мозолистого тела. Далее каждую пластинку исследуют отдельно. Для вскрытия боковых желудочков используют рекомендацию И.В. Буяльского. Вскрытие третьего желудочка производят поперечным разрезом вещества головного мозга на уровне середины боковых желудочков (рис. 39).

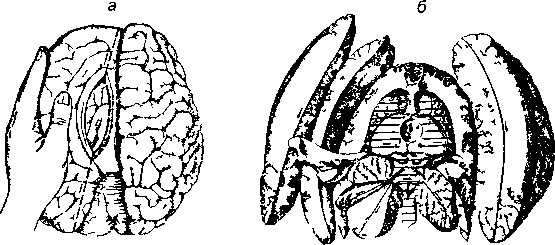

Метод Р. Вирхова. Головной мозг укладывают на секционном столике полушариями вверх, затылочными долями к вскрывающему. Раздвигают полушария, чтобы было видно мозолистое тело и придерживая левое полушарие левой рукой кончиком большого секционного ножа, который держат вертикально, производят разрез на границе мозолистого тела и сводчатой извилины в направлении спереди назад (рис 40, а), тем самым вскрывая центральную часть левого бокового желудочка. Далее вскрывают передний и задний рога левого бокового желудочка. Для этого от концов первого разреза производят два разреза — один вперед, по направлению к верхушке лобной доли, второй назад, по направлению к верхушке затылочной доли. После этого производят частичное отделение левого полушария от узлов основания. Для этого делают глубокий разрез доходящий до мягкой мозговой оболочки левого полушария. В лобной и затылочной долях этот разрез углубляет сделанные ранее, а в средней части — проникает через нижнюю поверхность желудочка, кнаружи от серых узлов основания. Чтобы не повредить при этом сами серые узлы, нож держат не вертикально, а несколько косо наклонив рукоятку к средней линии. После глубокого разреза часть левого полушария в силу своей тяжести отваливается кнаружи. Следующий разрез, глубокий, проводят по середине образовавшейся поверхности латеральной части левого полушария, и снова кнаружи отваливается отделившаяся уже меньшая, часть полушария (рис. 40 б). Подобные разрезы проводят на правом полушарии головного мозга при этом для удобства, его можно развернуть на 180 градусов.

Следующий этап — исследование третьего желудочка, сосудистых сплетении, серых узлов. Оттягивают среднюю часть мозолистого тела кверху и рассекают его в передней части вместе с колоннами свода, введя нож в монроево отверстие лезвием кверху из правого бокового желудочка. Мозолистое тело отводят кзади. Отрезают от стенок бокового желудочка сосудистое сплетение и тоже откидывают назад. Пересекают правую ножку свода, спускающуюся в задний рог правого желудочка. Образуется лоскут, состоящий из мозолистого тела, свода и сосудистого сплетения. Этот лоскут, удерживающийся на левой, не пересеченной ножке свода, отбрасывают назад влево. Для обозрения становятся доступными поверхность больших серых узлов основания, четверохолмие, поверхность третьего желудочка, шишковидная железа. Далее остается вскрыть серые узлы основания, четвертый желудочек, мозжечок, стволовую часть мозга. Подведя левую руку под мозжечок и слегка приподняв его, делают ряд фронтальных разрезов через серые узлы основания. Продолжая поддерживать мозжечок, рассекают по средней линии червячок, открывая IV желудочек. Далее рассекают каждое полушарие мозжечка в горизонтальной плоскости, начиная разрез от средней линии. В конце производят серию фронтальных разрезов через четверохолмие с ножками мозга, продолговатый мозг с варолиевым мостом и начальную часть спинного мозга.

При изменении последовательности разрезов можно исследовать желудочковую систему головного мозга. Вскрывают левый и правый боковые желудочки вместе с их передними и задними рогами, затем разрезают переднюю часть мозолистого тела вместе с колоннами свода, одновременно вскрывая V желудочек (щель в прозрачной перегородке, натянутой между мозолистым телом и сводом) Отделяют мозолистое тело со сводом и сосудистыми сплетениями, открывая доступ к III желудочку. Разрезают червячок, обнажая дно IV желудочка и соединяют III и IV желудочки, вскрывая сильвиев водопровод. Исследовав желудочковую систему, отделяют полушария от серых узлов и далее продолжают вскрытие в обычном порядке.

Метод Р. Вирхова позволяет достаточно подробно исследовать желудочки и структуру головного мозга, но не дает в полной мере представления о дислокационных изменениях мозга и очаговых поражениях его коры. Кроме того, из-за нежности мозгового вещества или начавшихся гнилостных изменений, мозг расползается и соотношения частей оказываются несколько измененными. Указанные обстоятельства ограничивают применение данного способа вскрытия головного мозга при судебно-медицинской экспертизе трупа.

Метод Флексига. Мозг укладывают на секционном столике основанием книзу, лобными долями вправо от вскрывающего. Левой рукой фиксируют мозг. Разрез производят большим секционным или мозговым ножом в горизонтальной плоскости от лобных долей на высоте примерно 4 см от основания мозга, с таким расчетом, чтобы он прошел непосредственно под мозолистым телом. На этой высоте, держа лезвие ножа параллельно поверхности столика, мозг разрезают до середины височных долей. Отсюда разрез ведут под углом, направляя его назад и несколько вверх, выше червячка мозжечка, и заканчивая в верхней части затылочных долей (рис. 41) Разрезают мозг короткими пилящими движениями, все время следя за тем, чтобы кончик ножа был вне мозга, иначе мозговое вещество будет разрезано не полностью. Отрезанную верхнюю часть укладывают извилинами книзу и осматривают обе части головного мозга — его внутреннюю структуру (центральные ядра, III и боковые желудочки), кору и белое вещество. На этом вскрытие мозга по Флексигу собственно заканчивается, однако для полноты исследования целесообразно сделать ряд дополнительных разрезов, сходных с теми, что выполняются на заключительном этапе вскрытия мозга по Вирхову. Исследуют мозговое вещество на фронтальных срезах нижнего и верхнего фрагмента рассеченного мозга. По срединной линии рассекают червь, осматривают стенки и содержимое IV желудочка. Горизонтальным разрезом вскрывают полушария мозжечка, а стволовой отдел — фронтальными разрезами.

Метод Флексига позволяет составить наглядное представление об объемных процессах во внутренних структурах мозга. Он менее пригоден для исследования очаговых ушибов коры, чаще всего располагающихся на полюсах и вентральной поверхности лобных и височных долей.

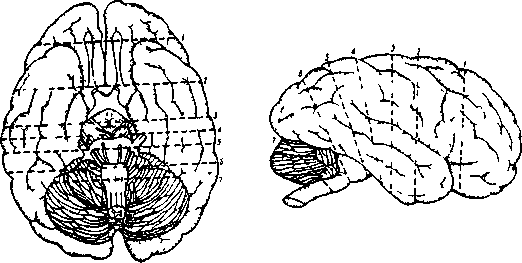

Метод Б Фишера. Мозг укладывают на секционном столике основанием вверх, лобными долями вправо от вскрывающего и производят семь фронтальных разрезов: 1 — на уровне задних краёв обонятельных луковиц; 2 — непосредственно впереди от хиазмы, 3 — сразу сзади от хиазмы, через сосковые тела; 4 — у переднего края моста через ножки мозга; 5 — через середину моста; 6 — позади моста в начале продолговатого мозга, 7 — через середину олив продолговатого мозга. Первые три разреза идут отвесно, остальные с наклоном кзади (рис. 42). Перед исследованием головной мозг предварительно фиксируют в растворе формалина (рис. 43).

Метод Б. Фишера позволяет одинаково хорошо ориентироваться в дислокационных изменениях мозга и повреждениях его глубинных структур, а также коры и ближайшей подкорковой зоны.

Метод Питре является вариантом предыдущего метода. Он предусматривает вначале отсечение стволового отдела мозга вместе с мозжечком, а затем проведение 6 фронтальных срезов, которые выполняют при положении мозга основанием вниз, лобными долями вправо от вскрывающего: 1 — в 5 см кпереди от центральной борозды и параллельно ей; 2 — через задние концы лобных извилин; 3 — через передние центральные извилины; 4 — через задние центральные извилины, 5 — через обе теменные доли, 6 — кпереди от затылочно-теменной борозды (рис. 44). Стволовую часть и мозжечок исследуют отдельно на поперечных срезах, выполняемых с вентральной поверхности.

Кроме вышеописанных методов исследования головного мозга рядом авторов предложены свои методы, отличающиеся количеством и локализацией фронтальных разрезов (таблица 35).

По П.Е. Снесареву (3 разреза со стороны основания мозга) |

|

По К.Б. Курвилю (7 разрезов) — почти аналогично методу Б. Фишера. Такие же разрезы рекомендуют проводить Ж. Тесарж и Ф. Надворник |

|

По В.Г. Науменко и В.В. Грехову — три основных и шесть дополнительных разрезов |

Основные

|

По Т.Т. Шишкову — разрезы со стороны верхнелатеральной поверхности полушарий головного мозга с интервалом 0,8—1 см |

|

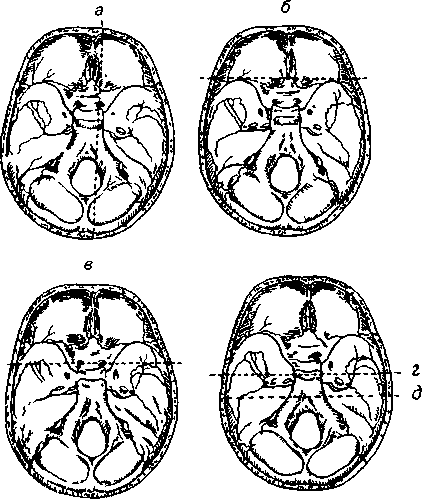

При подозрении на дислокационные изменения со стороны головного мозга применяют метод В. А. Свешникова, который заключается в следующем. После циркулярного распила черепа вскрывают твердую мозговую оболочку, для чего проводят парасагиттальные и по одному полуциркулярному (по линии распила) разрезу на каждой стороне. Образовавшиеся. Таким образом с каждой стороны свободные участки твердой мозговой оболочки удаляют (рис. 45, а). Серповидный отросток при этом остаётся в неприкосновенности. Затем разводят полушария головного мозга в стороны для осмотра нижнего края серповидного отростка и установления eго взаимоотношения с полушариями. Далее серповидный отросток пересекают в области петушиного гребня и отводят его назад. Следующий пап вскрытие головного мозга. Плоскостной разрез через большие полушария проводят по линии распила (рис. 45, б), верхнюю часть полушарий удаляют и «на месте», до извлечения головного мозга, оценивают состояние его структур, обращая особое внимание на их смещение относительно сагиттальной плоскости. После этого извлекают из полости черепа базальный отдел мозга и исследуют его одним из вышеописанных методов.

В.Л.Попов в 1980 году предложил метод вскрытия головного мозга, позволяющий исследовать желудочковую систему, сохраняя возможность изучения мозга на фронтальных срезах. Он состоит из трех этапов. Первый — вскрытие III желудочка. Мозг укладывают на секционный столик или на широкую кювету основанием вверх, стволовой частью к исследователю. Скальпелем проводят вертикальный срединный разрез через перекрест зрительных нервов, серый бугор, между левыми и правыми сосковыми телами. В глубине III желудочка пересекают межбугорное сцепление. Боковые стенки III желудочка осторожно отводят в стороны шпателями, осматривают эпендиму желудочка и его содержимое. Второй этап — вскрытие водопровода мозга и IV желудочка. Первоначальный срединный разрез продолжают в сторону стволового отдела мозга. Движением ножа в направлении к себе и несколько вниз рассекают мост головного мозга и продолговатый мозг, включая вентральную стенку водопровода и IV желудочка. Третий этап — вскрытие боковых желудочков. Передние рога рассекают разрезом, начинающимся от середины первичного срединного разреза вперед и наружу, огибая зрительные бугры с внутренней стороны. Рассечение ведут короткими движениями лезвия скальпеля из просвета желудочка вверх и вперед. Под собственной тяжестью мозговая ткань смещается в обе стороны от линии разреза, обнажая передние и нижние рога боковых желудочков. Вскрытие задних рогов производят аналогично по дугообразным линиям, направленным назад и латерально (рис. 46).

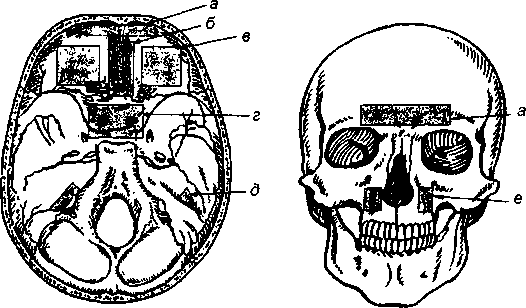

Исследование придаточных полостей черепа

Исследование придаточных полостей производят со стороны внутреннего основания черепа после полного отделения твердой мозговой оболочки от костей основания черепа. Для этого твердую мозговую оболочку захватывают пальцами или пинцетом по краю распила и отдирают её от костей по всей окружности в направлении к центру основания черепа, после чего отсекают. Затем осматривают кости основания черепа и приступают к вскрытию придаточных полостей — полости глазницы, барабанной полости, пазухи лобной, решётчатой и клиновидной костей.

Полость глазницы вскрывают при помощи долота, которым разрубают верхнюю стенку глазницы на участке размером до 3x4 см в виде прямоугольника или параллелограмма, продолжая разруб кзади, для открытия зрительного отверстия (рис. 47, в). Костный осколок удаляют пинцетом. Исследуют жировую клетчатку глазницы, которую затем удаляют вместе с глазодвигательными мышцами. После этого извлекают глазное яблоко полностью или только его заднюю часть. Для этого вначале выделяют зрительный нерв, захватывают его пинцетом и подтягивают кзади, затем перерезают соединительную оболочку, связывающую глазное яблоко с веками, и зрительный нерв и выделяют глазное яблоко.

При неполном удалении глазного яблока после подтягивания зрительного нерва кзади, фиксируют склеру пинцетом, а ножницами делают круговой разрез по экватору глазного яблока, после чего заднюю его часть вместе со зрительным нервом извлекают и осматривают. Стекловидное тело при этой манипуляции обычно выпадает и поэтому при осмотре внутренней поверхности извлечённой задней части глазного яблока (дна) можно оценить состояние сетчатки, а при осторожном снятии последней пинцетом — становится видна сосудистая оболочка. После полного удаления глазного яблока необходимо сшить нижнее и верхнее веки тонкой нитью, а полость глазницы затампонировать.

Полость среднего уха вскрывают со стороны внутреннего основания черепа. Для этого скалывают долотом с передней поверхности пирамиды височной кости крышу барабанной полости (рис. 47, д), после чего можно оценить состояние слуховых косточек, внутренней поверхности барабанной полости и окружающей костной ткани, выявить в полости кровь, гной или другую жидкость.

Полость лабиринта и внутренний слуховой проход с лежащими в нем слуховыми и лицевыми нервами, также вскрывают долотом со стороны внутреннего основания черепа.

Сосцевидные ячейки одноимённого отростка височной кости и наружный слуховой проход вскрывают снаружи. Для этого разрез кожи на голове продолжают вниз на боковую поверхность шеи, отделяют мягкие ткани и затем долотом скалывают поверхностную пластинку кости. Для полного вскрытия костной части слухового прохода и осмотра барабанной перепонки удаляют переднюю стенку костного прохода с помощью долота, костных ножниц и пинцета. Действовать при этом нужно осторожно, чтобы не повредить барабанную перепонку.

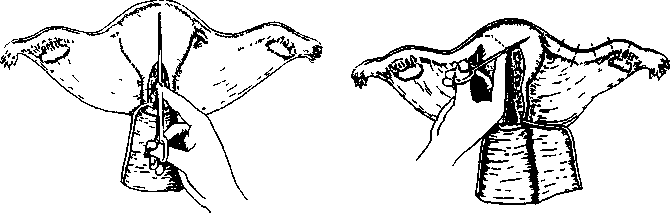

Клиновидную пазуху (пазуху клиновидной кости) вскрывают широким долотом. Долото устанавливают во фронтальной плоскости на тело клиновидной кости на уровне или чуть кпереди от зрительных отверстий и сильным ударом молотка погружают долото в полость. Второй такой разруб производят в этой же плоскости на уровне турецкого седла. Далее концы поперечных разрубов соединяют двумя продольными разрубами, а образующийся в результате костный осколок размером примерно 2x2 см удаляют пинцетом (рис. 47, г). Затем ножницами вскрывают верхнюю стенку капсулы, выстилающей полости и последние становятся доступными для обозрения. Перед вскрытием капсулы целесообразно проколоть её иглой шприца, отсосать содержимое полости (кровь, жидкость, гной) и, при необходимости, направить его в судебно-медицинскую лабораторию для дальнейшего исследования.

Лобную пазуху можно вскрывать как со стороны внутреннего основания черепа, так и с наружной поверхности лобной кости. В первом случае лобная кость рассекается широким долотом в передней части передней черепной ямки. Производят два параллельных разруба кости в поперечном направлении на расстоянии 0,5—0,8 см друг от друга. Концы этих разрубов соединяют двумя продольными разрубами, которые производят узким долотом. После удаления пинцетом образовавшихся костных осколков можно осмотреть лобную пазуху (рис. 47, а).

Решетчатый лабиринт (решётчатые ячейки) открывают удаляя ножницами или долотом костные частицы меду решетчатой пластинкой и внутренними стенками глазниц (рис. 47, б). Верхнюю часть решётчатой кости — решётчатую пластинку и петушиный гребень, иссекают ножницами, а у передней части тела клиновидной кости перерубают долотом. После удаления отломков пинцетом открывается довольно широкий доступ для осмотра верхнего отдела полости носа.

Верхнечелюстная пазуха (гайморова пазуха) может быть исследована тремя способами.

Первый — вскрытие со стороны внутреннего основания черепа. После вскрытия верхней стенки глазницы и удаления задней части глазного яблока (см. выше) освобождают нижнюю стенку глазницы от мягких тканей. Затем выдалбливают в дне глазницы отверстие 1,5x2 см, которое и обеспечивает доступ к гайморовой пазухе.

Натанзан вскрывает гайморову пазуху также из глазницы, но делает это спереди, со стороны лица. Он отделяет передний лоскут кожи, образовавшийся после разреза мягких тканей головы, со лба до корня носа и верхних краёв глазниц, после чего выделяет всё содержимое глазниц, при этом глазное яблоко должно сохранять связь с веками. Затем в нижней стенке глазницы выдалбливается отверстие.

И.И. Медведев и В.И. Витушинский вскрывают гайморову пазуху спереди. После отсепарирования мягких тканей лица до корня носа выдалбливают «окошком» переднюю стенку верхней челюсти и таким образом проникают в полость пазухи (рис. 47, е).

После вскрытия гайморовых пазух одним из описанных способов осматривают внутреннюю их поверхность, оценивают состояние слизистой, наличие и характер содержимого, его цвет, количество и пр.

Полости носа и носоглотки можно исследовать только произведя распил костей основания черепа и лицевого скелета. Впервые эту методику исследования полостей носа и носоглотки предложил Н.И. Пирогов.

Метод Громова-Харке — распил в сагиттальной плоскости костей основания черепа и лицевого скелета. Достоинством этого метода является то, что кроме полостей носа и носоглотки становятся доступными для обозрения все другие полости черепа, за исключением барабанной. Сущность метода в следующем. Разрезы мягких тканей головы продолжают вниз на боковые поверхности шеи. Кожные лоскуты отделяют: передний до корня носа; задний — до шейных позвонков как можно ниже. После этого листовой пилой по средней линии в сагиттальной плоскости производят распил сначала лобной, а затем затылочной кости до затылочного отверстия. Далее, вставив полотно пилы в оба указанных распила, перепиливают решётчатую, клиновидную и оставшуюся часть затылочной кости, а также два—три шейных позвонка (рис. 48, а). Распил разделяет основание черепа на две половинки. После распила руками разводят с силой края образовавшихся половин друг от друга и раздвинутые поверхности становятся доступными для осмотра. Если распиленные половины не удаётся разъединить руками, их разъединяют с помощью широкого долота, которое вставляют в распил лобной кости и разрубают твёрдое нёбо и верхнюю челюсть. На полученных половинах основания черепа хорошо видны одна из полостей носа, разделённая вдоль носоглотки, лобные пазухи, решётчатые ячейки одноимённой кости, клиновидные пазухи. Рассечением перегородки носа и боковой стенки носового хода осуществляется доступ к противоположному носовому ходу и к гайморовой пазухе. В носоглотке осматривают слизистую, отверстия хоан, отверстия евстахиевых труб, глоточную миндалину, а ниже — мягкое нёбо, отверстие зева, корень языка, вход в гортань.

Ряд авторов (Лешке, Гон, Хаузер, Греф) для исследования полостей носа и придаточных пазух предложили производить распилы черепа во фронтальной плоскости.

Лешке поперечный распил основания черепа рекомендует производить в заднем отделе передней черепной ямки. Гон предпочитает этот распил делать на уровне передних отделов больших крыльев клиновидной кости, а Хаузер — на уровне турецкого седла и оканчивать его у суставных отростков нижней челюсти (рис 48, б, в, г). При описанных способах распила основание черепа делится на две половины — переднюю и заднюю, которые после разведения их руками осматривают.

Метод Грефа отличается от трех предыдущих тем, что распил основания черепа производится в задней черепной ямке на уровне переднего края затылочного отверстия по линии, соединяющей наружные слуховые отверстия (рис 48, д). Распил доводят до верхней стенки носоглотки, а затем половины черепа разводят руками. Этот метод позволяет осмотреть носоглотку, миндалины и окружающие мягкие ткани.

Другие способы исследования полости носа и носоглотки, такие как метод вывихивания черепа в атланто-окципитальном сочленении Ханземана, Оберндорфа — с последующим косым распилом основания черепа и его извлечением не нашли применения ни в судебно-медицинской, ни в патологоанатомической практике.

ВСКРЫТИЕ БРЮШНОЙ И ГРУДНОЙ ПОЛОСТЕЙ И ИХ ОСМОТР

Вскрытие брюшной полости

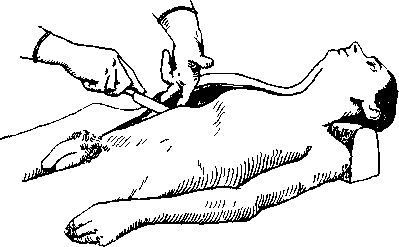

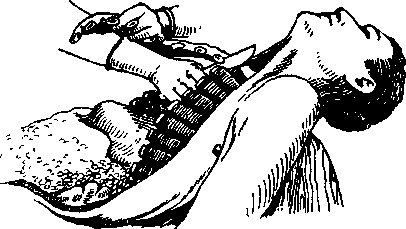

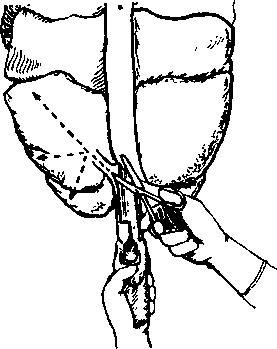

После разрезов мягких тканей шеи, груди и живота производят вскрытие брюшной полости. Захватив ниже мечевидного отростка пальцами левой руки или пинцетом кожу у правого края разреза брюшной стенки, оттягивают ее на себя и ножом углубляют разрез, рассекая на участке 2—4 см мышцы и пристеночный листок брюшины. В образованное отверстие вводят, по направлению вниз, указательный и средний пальцы левой руки, обращенной ладонью внутрь (по А.И. Абрикосову) или кверху (по Д.И. Головину). Раздвинув эти пальцы и стараясь ими оттянуть брюшную стенку кпереди, а внутренние органы отодвинуть кзади, рассекают над ними по ходу разреза кожи всю толщу передней стенки живота до лобкового симфиза (рис 49).

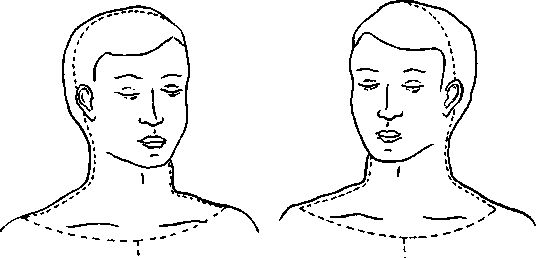

Отделение мягких покровов грудной клетки и шеи

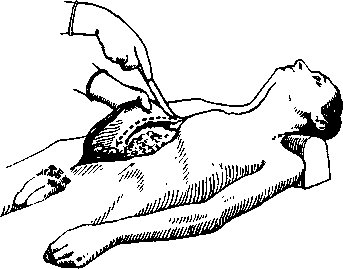

После вскрытия брюшной полости приступают к отделению мягких покровов грудной клетки и шеи. С этой целью выше пупка у правого края разреза захватывают брюшную стенку левой рукой. Большой палец руки обращен к серозному покрову, а остальные четыре пальца лежат на коже. Сильно оттягивая брюшную стенку на себя выворачивают её и секционным ножом разрезают пристеночную брюшину и мышцы вдоль рёберной дуги. Продолжая оттягивать кожно-мышечный лоскут на себя последовательно разрезают круглую связку и далее мягкие ткани на передней и боковой поверхностях грудной клетки, начиная от передней срединной линии до средней или задней подмышечной линии, следуя снизу вверх — от рёберной дуги к ключице (рис. 50). Лезвие ножа следует располагать перпендикулярно или под небольшим углом к поверхности грудной клетки. Выполняя эту операцию нужно следить, чтобы грудина, хрящевые и костные части рёбер были полностью освобождены от покрывающих их тканей. Отделив мягкие ткани с правой стороны, повторяют эту же манипуляцию слева. На шее, в отличие от грудной клетки, отделяют лишь кожу, не трогая подлежащие мышцы и органы. Кожный лоскут здесь отсепарируют до нижней челюсти и сосцевидного отростка височной кости с каждой стороны.

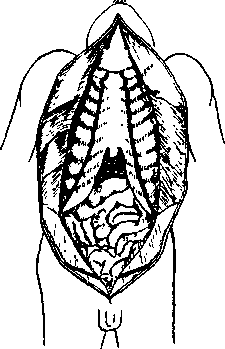

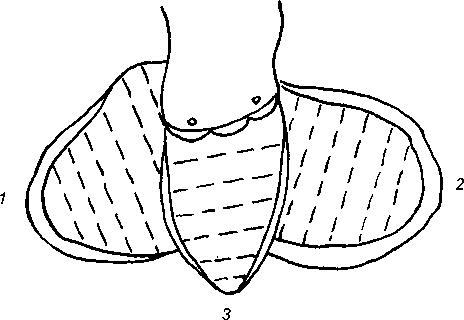

В результате брюшная полость оказывается широко открытой, передняя и боковые поверхности грудной клетки освобождены от мягких покровов, шея лишена кожи, а отделённые ткани откинуты по сторонам трупа (рис. 51).

При разрезе и отделении мягких покровов передней поверхности тела и вскрытии брюшной полости обращают внимание на состояние подкожного жирового слоя и мышц: измеряют толщину жировой клетчатки на груди и животе, описывают цвет жировых отложений, степень развития мышц, их цвет, консистенцию, влажность, кровенаполнение. После отделения мягких покровов груди осматривают подмышечные лимфатические узлы, отмечая их размеры и цвет, консистенцию и вид на разрезах. У женщин тут же исследуют грудные железы. Их разрезают на откинутых кожно-мышечных лоскутах изнутри, не повреждая кожи. Определяют размер и консистенцию железы, соотношение в ней жира, соединительной ткани и железистых долек, наличие рубцов, узлов, новообразований, кист и др. Путем сдавливания железы выясняют характер выделений с поверхности разреза.

У новорождённых важно выяснить состояние пупочных сосудов. Для этого основной разрез, идущий по средней линии на передней поверхности шеи и груди, на брюшной стенке приостанавливают, на 2 см не доходя пупка. Далее ведут два разреза вниз и косо по направлению к паховым областям. Образовавшийся в нижней части живота треугольной формы кожно-мышечный лоскут захватывают пинцетом за область пупка и приподымают вверх. При этом пупочная вена, идущая от пупочного кольца по направлению к печени натягивается и становится хорошо видимой. Её препарируют от покрывающей брюшины и, надрезав вблизи пупочного кольца, вскрывают малыми ножницами на всем протяжении до печени, отмечая её содержимое и состояние просвета.

Осмотр брюшной полости

После произведённых разрезов мягких покровов передней поверхности шеи, грудной клетки и живота и отделения мягких тканей грудной клетки брюшная полость становится широко открытой и доступной осмотру.

В начале, не трогая органов, осматривают их для получения представления о их положении, а затем обеими руками под контролем глаз, ощупывают каждый орган выясняя их положение и отношение к соседним органам. Осмотр и описание ведут сверху вниз. В первую очередь ощупывают руками диафрагмальную поверхность печени, выясняя её отношение к диафрагме, затем осматривают висцеральную её поверхность, устанавливая отношение желчного пузыря к ободочной кишке и пилорической части желудка, а также состояние сальникового (винслового) отверстия печёночно-двенадцатиперстной связки. Далее осматривают желудок. Введя правую руку в левое подреберье, определяют положение селезёнки. Осмотрев органы верхнего этажа брюшной полости берут обеими руками сальник поднимают его кверху и расправляют на грудной клетке для обозрения. После этого осматривают брыжейку поперечной ободочной кишки и ощупывают лежащую под корнем её поджелудочную железу. Затем осматривают петли тонкой кишки и ход толстой кишки вплоть до сигмовидной. Отодвинув рукой петли тонкой кишки от слепой кишки обозревают последнюю, а также определяют состояние червеобразного отростка. Раздвигая петли тонкой кишки осматривают их брыжейку. Далее, введя левую руку в полость малого таза, ладонью приподнимают петли подвздошной кишки, чтобы осмотреть полость малого таза и находящиеся там органы. Затем проводя правую руку к одной и другой почке, ощупывают их, составляя таким образом впечатление о положении и степени их подвижности. Сместив органы вначале вправо, а затем влево осматривают заднюю стенку брюшной полости, определяя состояние лимфатических узлов и ход крупных кровеносных сосудов. В конце осмотра брюшной полости определяют положение и состояние диафрагмы. Для этого вводят правую руку ладонью кверху в правое, затем в левое подреберье на уровне среднеключичных линий. Руку продвигают кверху до тех пор, пока пальцы не упрутся в диафрагму. Прижимая пальцы к передней поверхности грудной клетки одновременно левой рукой отсчитывают то ребро или межрёберный промежуток, на уровне которого остановились пальцы правой руки. В течении осмотра брюшной полости фиксируют состояние как висцерального, так и париетального листков брюшины.

После осмотра брюшной полости приступают к вскрытию грудной полости.

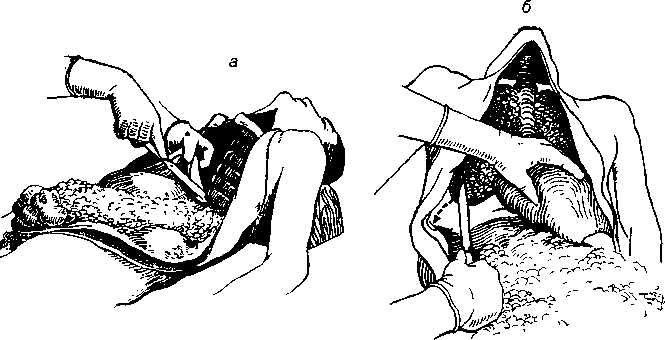

Вскрытие грудной полости

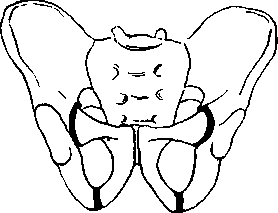

Для того, чтобы вскрыть грудную клетку необходимо: во-первых, перерезать рёберные хрящи II—Х-го рёбер с обеих сторон; во-вторых — перерезать рёберные хрящи первых рёбер с обеих сторон; и в-третьих — рассечь грудино-ключичные сочленения.

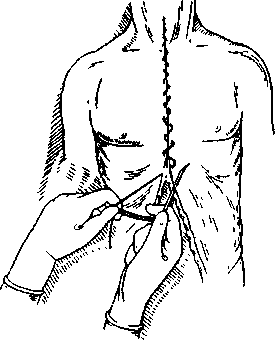

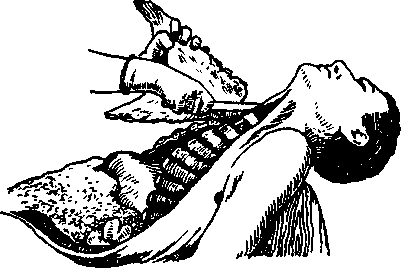

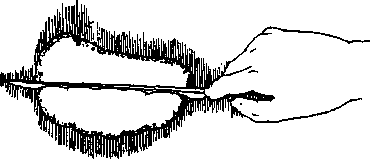

Последовательность этих операций может меняться. Рёберные хрящи перерезают рёберным ножом, поперек по отношению к оси ребра, как можно ближе к его костной части. Сначала перерезают по одиночке хрящи правых рёбер начиная со II-го и кончая Х-ым ребром, затем ту же операцию повторяют слева. Так как рассечение хрящей рёбер требует значительного усилия, его нужно производить обеими руками: правой рукой держат нож за рукоятку, а ладонью левой руки надавливают на его спинку. Чтобы нож при рассечении хрящей не проник глубоко в грудную полость и не повредил внутренние органы, его держат по возможности параллельно поверхности грудной клетки, при этом хрящи разрезают брюшком ножа (рис. 52).

Одновременно с рассечением рёберных хрящей разрезают межрёберные мышцы. В случаях отложения в хрящах извести или при их окостенении рассечение производят рёберными ножницами (щипцами) или перепиливают рёбра пилой. Это можно делать на любом расстоянии от грудины.

Для отделения грудины с рёберными хрящами от мягких тканей грудной полости необходимо захватить левой рукой перерезанные хрящи самых нижних правых рёбер, подтянуть их кверху и ножом, находящимся в правой руке, отсечь диафрагму от нижней части грудины, вначале с правой, а затем и с левой стороны. Приподнимая левой рукой грудину всё выше и поворачивая её по длинной оси наружной поверхностью к себе, ножом отсекают все мягкие ткани от задней поверхности грудины и рёберных хрящей продвигаясь снизу вверх до рукоятки грудины (рис. 53).

Далее следует перерезать хрящевые части первых рёбер справа и слева. Для этого нужно оттянуть нижнюю часть грудины влево, взять в кулак реберно-хрящевой нож, лезвием обращённый кверху и установить его на нижний край хряща первого ребра. Так как хрящевые части первых рёбер по сравнению с хрящевыми частями остальных рёбер расположены несколько латеральнее, нож устанавливают кнаружи от линии разреза других рёбер. Разрезать хрящевые части первых рёбер можно снизу вверх или спереди назад, при этом следует избегать повреждение лежащих под ними крупных вен (рис. 54).

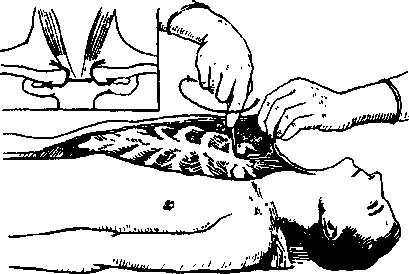

Разъединение грудино-ключичных суставов. Существуют два способа их разъединения. Первый, предлагаемый Д.И. Головиным, заключается в следующем: приподняв левый нижний край грудины и оттягивая его на себя, хрящевым ножом снизу разрезают левое грудино-ключичное сочленение, рассекая суставную сумку. Затем нож по верхнему краю рукоятки грудины направляют к правому грудино-ключичному сочленению, отрезая мягкие ткани, в том числе прикрепляющиеся здесь мышцы шеи. Грудину при этом выворачивают на себя, так что к тому времени, когда нож дойдет до правого грудино-ключичного сочленения, оно оказывается разорванным: его остается разрезать сверху вниз (рис. 55).

Другие авторы, в частности А.И. Абрикосов, предлагают более простой способ разъединения грудино-ключичных сочленений. Делают это при помощи двух дугообразных разрезов, как бы обходящих грудинную суставную поверхность ключиц. Разрез производят малым ампутационным ножом или скальпелем в направлении сверху вниз, по дуге, выпуклостью обращенной к средней линии (рис. 56). Разъединение грудино-ключичных суставов указанным методом можно производить на первом этапе вскрытия грудной клетки, либо на этапе до рассечения рёберных хрящей первых рёбер.

После пересечения рёберных хрящей всех рёбер и грудино-ключичных сочленений приступают к выделению грудины. Для этого поворачивают грудину по её длинной оси наружной поверхностью к себе и ножом, введённым в разрез хряща первого левого ребра, а потом в левое грудино-ключичное сочленение, отсекают слева направо все мягкие ткани на задней поверхности рукоятки грудины и первого левого ребра. Постепенно поворачиваемая грудина ложится на правую сторону грудной клетки своей задней поверхностью кверху. Разрезом прикрепляющихся к рукоятке грудины мышц шеи и остатков мягких тканей с правой стороны достигается полное выделение грудины с хрящевыми частями рёбер. Извлечённую грудину с хрящевыми частями рёбер следует осмотреть для установления состояния клетчатки и надкостницы на задней её поверхности, определить степень её плотности и наличие повреждений, а в необходимых случаях распилить в продольном направлении, чтобы рассмотреть состояние костной ткани и костного мозга.

После того как грудная полость вскрыта приступают к осмотру расположенных в ней внутренних органов.

Осмотр грудной полости

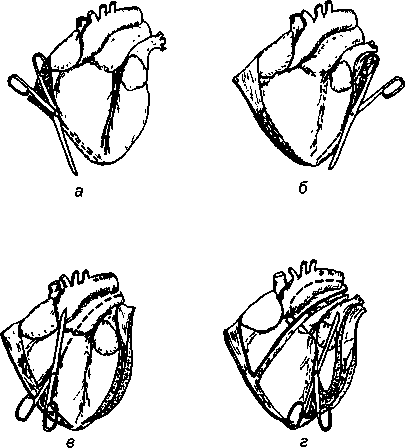

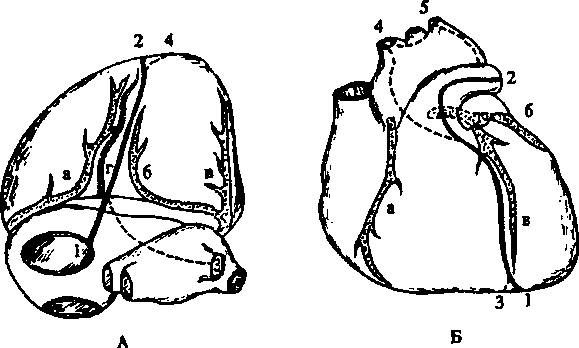

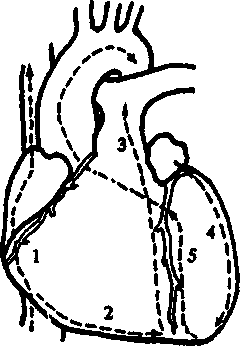

В начале выясняют состояние органов переднего средостения. Устанавливают отношение передних краев лёгких к средостению и сердечной сорочке, определяют прикрыты ли они спереди передними краями лёгких или нет. Когда передние края лёгких заходят на средостение и покрывают его, а иногда даже налегают друг на друга, ощупывают их, определяют их цвет и консистенцию. Далее осторожно обводят пальцем передние края лёгких, чтобы выяснить нет ли между ними и средостением и наружным листком сердечной сорочки слипаний или сращений. Далее осматривают вилочковую железу. Она существует в качестве ясно выраженного органа лишь в детском возрасте, подвергаясь после 12—15 лет физиологической инволюции и замещению жировой тканью. При осмотре вилочковой железы (или зобного жирового тела) отмечают её конфигурацию, размеры, цвет и консистенцию, а также характер поверхности на разрезе. Тут же выясняют состояние клетчатки средостения — содержание в ней жира, степень кровенаполнения и влажности, наличие пропитывания и пузырьков воздуха, состояние лимфатических узлов. После этого осматривают область сердца, определяя наличие или отсутствие смещения, конфигурацию, изменения размеров, степень напряжения наружного листка сердечной сорочки и отношение сердца к соседним органам. Отодвигая передние края лёгких от средостения осматривают чревные нервы. Затем исследуют плевральные полости и положение в них лёгких. Правую руку вводят сначала в левую плевральную полость между лёгкими и грудной стенкой. Передвигая руку верх, вниз и назад за лёгкое, выясняют, лежит ли лёгкое свободно в полости или между ним и грудной стенкой имеются сращения. Отмечают локализацию, распространённость и характер таких сращений. Одновременно определяют состояние лёгкого — размер, цвет, консистенцию, смещение от нормального положения и др., а также наличие или отсутствие содержимого в плевральных полостях — количество, цвет, характер, степень прозрачности и др. После этого, оттягивая из плевральной полости левое лёгкое ещё более вправо осматривают и ощупывают органы заднего средостения — трахею, пищевод, грудную часть аорты, блуждающий нерв, корень лёгкого. Таким же образом исследуют и правую плевральную полость. Здесь, кроме указанных органов, осматривают и фиксируют состояние грудного лимфатического протока и непарной вены. Для лучшего подхода следует вывести правое лёгкое из плевральной полости (И.Г.Артемьева, 1954). Грудной проток вскрывают остроконечными ножницами продольно, определяя его содержимое и вид внутренней поверхности. Осмотрев полости плевры и заднего средостения приступают к исследованию полости сердечной сорочки. Захватив пинцетом или пальцами левой руки листок сорочки по середине и приподняв кверху, прорезают его. Из полученного отверстия ножницами производят три разреза: один вверх, к месту отхождения аорты и два книзу и в стороны. Разведя края разрезов осматривают обе пластинки серозного перикарда — пристеночную и висцеральную, определяют объем перикардиальной полости и положение в ней сердца. Слегка приподняв сердце за его верхушку, осматривают задний отдел полости, фиксируя наличие или отсутствие сращений и постороннего содержимого. После этого переходят к осмотру сердца, устанавливая правильность его положения, форму, размеры, цвет, плотность стенок и степень посмертного сокращения. За этим следует вскрытие лёгочной артерии для осмотра её содержимого. Это целесообразно делать в каждом случае внезапной смерти, так как только при вскрытии лёгочной артерии «на месте» можно исключить эмболию её. Для вскрытия лёгочной артерии скальпелем рассекают переднюю стенку правого желудочка в области артериального конуса и отсюда ножницами продолжают разрез по передней стенке; дальше разрез ведут через переднюю стенку лёгочного ствола и левой лёгочной артерии. Раздвинув пинцетом края разреза, осматривают содержимое сосуда.

Осмотр шеи

Вначале осматривают подкожную жировую клетчатку на отсепарированном кожном лоскуте и поверхностные мышцы шеи. Далее пересекают лопаточно-подъязычные мышцы, отсекают от ключиц нижние концы грудино-ключично-сосцевидных мышц и отводят их в сторону, открывая таким образом доступ к надключичным впадинам, сосудисто-нервным пучкам и лимфатическим узлам. Осматривают сначала правый, потом левый сосудисто-нервные пучки; выясняют взаимоотношения общих сонных артерий, ярёмных вен и блуждающих нервов; прослеживают снизу доверху их ход, отмечая те или иные отклонения от нормы. В местах разделения общих сонных артерий на наружные и внутренние ветви осматривают каротидные клубки. Ножницами надсекают стенку общей сонной артерии в нижней её части и делают продольный разрез насколько возможно вверх; отмечают её содержимое, толщину и состояние стенок, вид внутренней поверхности сосуда. В таком же порядке вскрывают ярёмные вены. Чтобы проследить состояние сонных артерий до аорты и ярёмных вен до плечеголовных вен необходимо удалить ключицы, для чего рёберным ножом рассекают подключичные мышцы и рёберно-ключичные связки и отводят грудинные концы обеих ключиц кнаружи. Кроме того можно расчленить ключицы в акромиально-ключичных сочленениях. Удаление ключиц даёт возможность осмотреть подключичные сосуды, нижние части ярёмных вен и сонных артерий, плечеголовные и верхнюю полую вены. Данный метод облегчает доступ к нервным плечевым сплетениям и подход со стороны шеи к куполам плевры. Отпрепарировав по направлению кверху перерезанные внизу грудино-щитовидные и грудино-подъязычные мышцы обнажают щитовидную железу. Описывают её положение, форму, размеры, цвет, отношение к гортани и трахее. Определяют состояние гортани и верхней части трахеи. Далее переходят к осмотру верхнего отдела шеи: лимфатические узлы, подчелюстные и подъязычные слюнные железы, нижняя часть околоушной слюнной железы (положение, размеры, форма, цвет). Для полного исследования околоушной слюнной железы продолжают вниз на шею разрез кожи, сделанный для вскрытия черепа, и передний край разреза отпрепарируют вперед в направлении к лицу, рассекая при этом наружный слуховой проход. При необходимости более детально препарируют ткани, сосуды и нервы шеи.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Органы шеи, грудной и брюшной полостей могут быть извлечены разными методами (Вирхов Р., Абрикосов А.И., Попов Н.В., Шор Г.В., Летюль М.,Киари-Мареш и др.). Технические приемы, используемые указанными авторами мало чем отличаются друг от друга. Основные различия между ними лишь в количестве одновременно выделяемых органах, в числе органокомплексов и их составе, а также в порядке и последовательности их выделения и исследования.

В чём сущность предлагаемых методов?

Метод извлечения внутренних органов no P. Вирхову заключается в последовательном удалении и извлечении большинства внутренних органов отдельно друг от друга и лишь некоторых — в сочетании друг с другом (надпочечники и почки с мочеточниками). Каждый выделенный орган исследуют самостоятельно.

Метод исследования с отсроченным извлечением органов по Киари-Марешу. При этом варианте после вскрытия грудной клетки и брюшной полости органы рассекают и изучают в их естественном анатомо-топографическом положении, «на месте», и только после этого вскрытые органы извлекают для детального осмотра, измерения и взвешивания.

Метод извлечения органов по А.И. Абрикосову состоит в том, что внутренние органы выделяют из полостей последовательно в 5-и комплексах: первый — вместе органы шеи и грудной полости; второй — тонкая и толстая кишка; третий — селезёнка; четвертый — печень, желудок, двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа; пятый — надпочечники, почки, мочеточники и органы малого таза с брюшной аортой и нижней полой веной.

Метод извлечения органов по Н.В. Попову отличается от метода А.И. Абрикосова тем, что внутренние органы выделяют из полостей не в пяти, а в четырех комплексах, в первом — шейно-грудном — извлекают язык с подъязычной костью, миндалины и глотку, пищевод, гортань и трахею со щитовидной железой, лёгкие с вилочковой железой, лимфатическими узлами, сердце с крупными сосудами; во втором комплексе выделяют тонкую и толстую кишку (кроме прямой) с содержимым; в третьем — селезёнку, печень с желчным пузырем, желудок с содержимым, поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку; в четвертом комплексе — почки с надпочечниками и мочеточниками, мочевой пузырь, наружные половые органы, матку с влагалищем и придатками (у женщин), яички с простатой и семенными пузырьками (у мужчин), и прямую кишку.

Метод извлечения органов по Г.В. Шору — метод полной эвисцерации. Он заключается в извлечении и дальнейшем исследовании всех внутренних органов, начиная с языка и кончая прямой кишкой, в едином комплексе с сохранением их естественных связей. Порядок выделения органов обычно следующий: вначале выделяют органы шеи, затем органы грудной полости, живота и таза.

Метод извлечения органов по М. Летюлю состоит в том, что после полной эвисцерации, в отличии от метода Г.В.Шора, каждый орган исследуют и изучают отдельно.

Ниже мы приводим полное описание технических секционных приемов извлечения внутренних органов по методу А.И.Абрикосова и Г.В.Шора.

Метод извлечения органов по Абрикосову А.И.

После выполнения разреза мягких покровов, отделения кожно-мышечного лоскута на шее и грудной клетке, вскрытия брюшной и грудной полостей и их ревизии приступают к извлечению органов шеи и грудной полости.

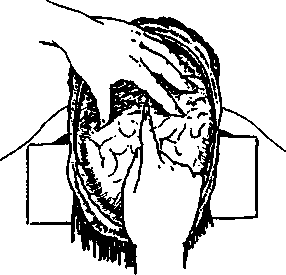

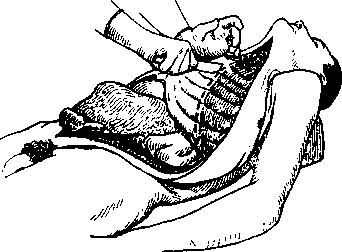

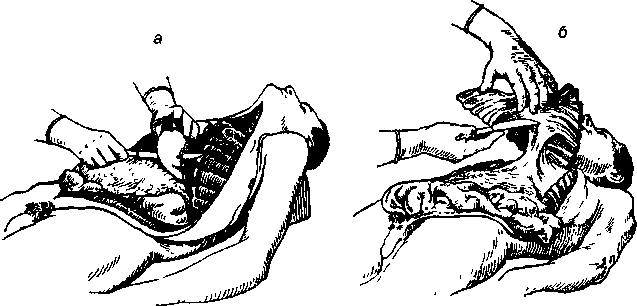

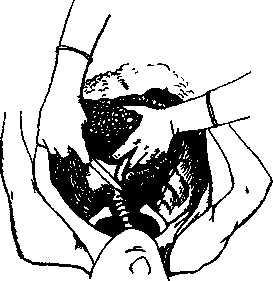

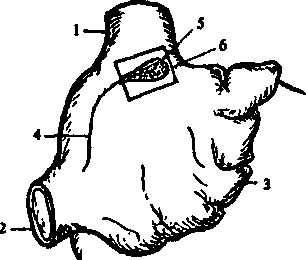

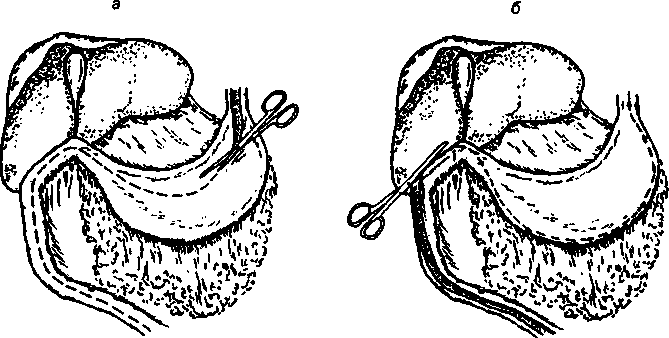

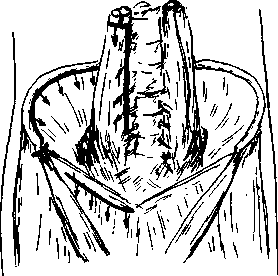

Извлечение шейно-грудного органокомплекса. В шейной части органо-комплекса необходимо прежде всего отсечь мышцы дна рта от нижней челюсти. Нож (большой или малый секционный) вкалывают тотчас слева от подбородочного выступа нижней челюсти по направлению к полости рта, следя за тем, чтобы боковая поверхность клинка соприкасалась с внутренней поверхностью тела нижней челюсти, а лезвие клинка было обращено кзади. Короткими пилящими движениями следуя около самой кости в направлении спереди назад и кнаружи, вплоть до угла нижней челюсти, отсекают все прикрепляющиеся к кости мышцы. Аналогичный вкол ножа и отсечение мышц делают в области тела нижней челюсти справа (рис. 57, а) Через разрез, сделанный с правой стороны, вводят пальцы левой руки в полость рта и обхватив ими верхнюю поверхность языка оттягивают его книзу в направлении к шее. После отсечения от средней части нижней челюсти подбородочно-язычной мышцы, язык выделяют наружу. Захватив пальцами левой руки язык и оттягивая его вниз, в направлении к шее, под контролем глаз вкалывают нож у средней линии на границе мягкого и твёрдого нёба и отсекают мягкое нёбо от твёрдого сначала с правой, а затем и с левой стороны. Оба разреза продолжают до углов нижней челюсти, где их соединяют с теми, которые были сделаны для отсечения мышц от тела нижней челюсти. Таким образом, эти разрезы охватывают снаружи нёбные миндалины и дужки мягкого нёба (рис. 57, б).

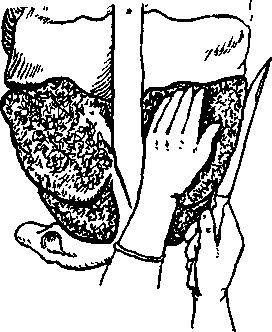

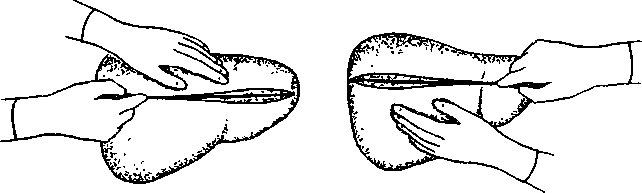

Продолжая оттягивать язык делают поперечный, проникающий до позвоночника, разрез задней стенки глотки как можно выше, а затем отделяют заднюю стенку глотки от позвоночного столба. Одновременно пересекают ножом внутреннюю и наружную сонные артерии, ярёмные вены и блуждающие нервы. Оттягивая за язык органы шеи кпереди и вниз отделяют в направлении сверху вниз все мягкие ткани от позвоночника. Дойдя до грудной полости отодвигают левой рукой органы шеи и верхнего средостения вправо и ножом, введённым под левую ключицу перерезают левые подключичную артерию и вену, а также нервы плечевого сплетения. Таким же образом пересекают сосудисто-нервный пучок с правой стороны. После этого, захватив органы шеи левой рукой, сильно тянут их кпереди и вниз и отрывают органы заднего средостения от грудного отдела позвоночника. Во избежание повреждений подъязычной кости и хрящей гортани при проведении данной манипуляции левую руку лучше всего располагать в области трахеи. При невозможности выделить органокомплекс «тупым путем» ткани рассекают ножом. Клетчатку разрезают малым секционным ножом, оттягивая органы книзу сначала за язык, а потом за лёгкие, подведя под их заднюю поверхность ладонь левой руки с растопыренными пальцами (рис. 58).

После полного освобождения грудной части органокомплекса от грудного отдела позвоночника под контролем глаз ножом перерезают над самой диафрагмой аорту, нижнюю полую вену и пищевод. Для этого можно воспользоваться одним из двух приемов. Первый заключается в том, что органокомплекс удерживают левой рукой в вертикальном положении за трахею и большим секционным ножом, ведя разрез от аорты к пищеводу, под контролем глаз пересекают все ткани. Второй способ, когда органокомплекс не удерживают на весу, а возвращают обратно в полость грудной клетки, предварительно установив в области рёберных дуг клинок большого секционного ножа в поперечном направлении обушком вверх, лезвием вниз. Органокомплекс перебрасывают через нож, затем клинок поворачивают на 180 градусов (лезвием вверх, обушком вниз) и короткими пилящими движениями пересекают ткани от аорты к пищеводу.

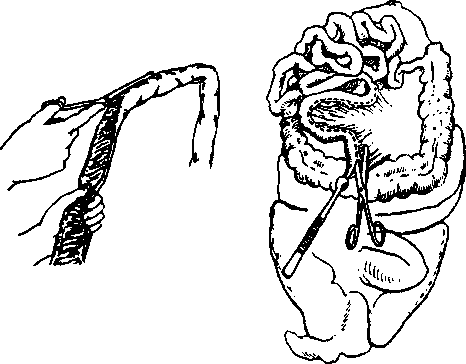

В случаях извлечения органов по методу Г.В. Шора отсепарированный от грудного отдела позвоночника органокомплекс возвращают обратно в грудную полость и приступают к отделению брюшной части органокомплекса.