федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)

В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Нервные болезни: Учебник/ В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018 г. |

Учебник

Рекомендовано Координационным советом по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для студентов образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Неврология»

Медицинское информационное агентство

Москва

2018

УДК 616.8(075.8)

ББК 56.1я73

П18

Парфенов, В.А. |

||

П18 |

Нервные болезни: Учебник/ В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2 018 .-496 с.» |

|

ISBN 978-5-9986-0314-3 |

||

Учебник написан коллективом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Описываются основные методы неврологического обследования, симптомы, синдромы и топическая диагностика поражений нервной системы. Излагаются этиология, патогенез, клиническая картина, диагноз, дифференциальный диагноз, консервативное и хирургическое лечение основных заболеваний нервной системы. Учебник направлен на формирование клинического мышления, способности поставить диагноз основных неврологических заболеваний, назначить эффективное лечение и провести своевременную профилактику. Клинические задачи и задания в тестовой форме позволят студентам и молодым врачам проверить усвоение учебного материала, подготовиться к зачету и экзамену. Содержание учебника соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» и рабочей программе по дисциплине «Неврология». Для студентов стоматологического факультета медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей-неврологов. |

||

УДК 616.8(075.8) ББК 56.1я73 |

ISBN 978-5-9986-0314-3 |

© Парфенов В.А., Яхно Н.Н., Евзиков Г.Ю., 2018 © Оформление. ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018 © ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 2018 Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. |

19.1.1. Ишемический инсульт

Ишемический инсульт обычно развивается в течение нескольких секунд или минут (значительно реже на протяжении часов) и характеризуется двигательными, чувствительными, речевыми и другими неврологическими и психическими нарушениями. Выделяют инсульт в стадии прогрессирования (инсульт в развитии), когда клинически регистрируется нарастание степени неврологических нарушений, и завершенный инсульт, когда неврологические нарушения стабильны или постепенно регрессируют.

Неврологические нейроваскулярные (очаговые) синдромы определяются локализацией ишемии головного мозга вследствие нарушения кровотока в бассейне какой-либо церебральной артерии (табл. 19-4).

Инсульты в каротидной системе возникают в пять-шесть раз чаще, чем ввертебробазилярном бассейне. В каротидной системе наиболее часто встречаются инсульты в бассейне средней мозговой артерии. Описанные нейроваскулярные синдромы возможны при атеротромботическом, кардиоэмболическом подтипах ишемического инсульта, а также при других (редких) причинах инсульта, приводящих к закупорке внечерепной или внутричерепной церебральной артерии.

Каротидный бассейн |

|

|---|---|

Закупорка основного ствола средней мозговой артерии (синдром тотального поражения) |

Контралатеральная (очагу поражения) гемиплегия, гемианестезия, гемианопсия, парез мышц лица и языка по центральному типу, корковый парез взора в сочетании с тотальной афазией при поражении доминантного полушария или анозогнозией, нарушением схемы тела при поражении субдоминантного полушария |

Закупорка ветвей средней мозговой артерии |

На противоположной очагу поражения стороне:

|

Закупорка передней мозговой артерии |

Контралатеральный очагу поражения гемипарез с преобладанием в проксимальном отделе руки и ноге или монопарез ноги, возможны легкие чувствительные нарушения в паретич- ных конечностях, задержка или недержание мочи |

Закупорка внутренней сонной артерии |

Возможны те же синдромы, что и при закупорке средней и передней мозговых артерий. Окулопирамидный синдром: слепота на один глаз (ишемия глазничной артерии) на стороне закупорки и гемипарез, гемигипестезия (ишемия полушария головного мозга) на противоположной стороне |

Вертебробазилярный бассейн |

|

Закупорка позвоночной артерии(или задней нижней мозжечковой артерии) |

Синдром Валленберга-Захарченко (поражение дорсолатеральных отелов продолговатого мозга): головокружение, тошнота, рвота; на стороне очага — болевая и температурная гипестезия лица, мозжечковая атаксия, синдром Горнера, паралич глотки, гортани и нёба с развитием дисфагии, дисфонии и дизартрии; на противоположной стороне — болевая и температурная гипестезия конечностей и туловища (часто встречается только часть симптомов) |

Закупорка основной артерии |

Глазодвигательные расстройства, тетраплегия, нарушение сознания и витальных функций (дыхания, кровообращения) |

Вертебробазилярный бассейн |

|

Закупорка ветвей основной артерии |

Синдром Мийяра-Гюблера (Жюбле) (поражение половины поперечника варолиева моста): периферический парез мимических мышц на стороне очага, гемиплегия на противоположной стороне. Синдром Фовилля (поражение половины поперечника варолиева моста): периферический парез мимических мышц и наружной прямой мышцы глаза на стороне очага, гемиплегия на противоположной стороне. |

Вертебробазилярный бассейн |

|

Синдром Вебера (поражение ножки мозга): на стороне очага паралич глазодвигательного нерва, на противоположной стороне гемиплегия. Синдром Бенедикта (одностороннее поражение покрышки среднего мозга): на стороне очага паралич глазо-двигательного нерва, на противоположной стороне гемиатаксия. Синдром Парино (поражение покрышки среднего мозга): паралич взора вверх, нарушение конвергенции и частичный двусторонний птоз век |

|

Закупорка задней мозговой артерии |

Контралатеральная (очагу поражения) гомонимная гемианопсия; зрительная агнозия, нарушения памяти |

Лакунарный инфаркт наиболее часто возникает одномоментно, реже проявляется постепенным нарастанием неврологических нарушений. Наиболее часто встречаются пять лакунарных синдромов (табл. 19-5).

| Синдромы поражения | Локализация поражения |

|---|---|

Парез руки, ноги, лица и языка по центральному типу с одной стороны (чисто моторный инсульт) |

Белое вещество лобной доли, внутренняя капсула, варолиев мост |

Умеренный или легкий центральный гемипарез и гемигипестезия (сенсомоторный инсульт) |

Внутренняя капсула |

Гемигипестезия, чаще болевая и температурная (чисто сенсорный инсульт) |

Зрительный бугор, внутренняя капсула, белое вещество теменной доли |

Легкая слабость или неловкость руки и дизартрия (дизартрия и «неловкая рука») |

Внутренняя капсула, варолиев мост |

Центральный гемипарез и атаксия в паретичных конечностях (атактический гемипарез) |

Внутренняя капсула, варолиев мост |

Лакунарные инфаркты нередко протекают бессимптомно.

Диагноз ишемического инсульта основывается на быстром появлении очаговых неврологических нарушений (нейроваскулярный синдром), наличии факторов риска его развития (пожилой и старческий возраст, артериальная гипертензия, мерцательная аритмия и др.) и подтверждается методами рентгеновской КТ или МРТ головного мозга.

Инструментальные и лабораторные методы исследования

Нейровизуализационные исследования головного мозга. Рентгеновская КТ или МРТ головного мозга позволяет с высокой точностью отличить ишемическое нарушение мозгового кровообращения от кровоизлияния в мозг или другихзаболеваний (например, опухоли мозга или черепно-мозговой травмы), которые могут характеризоваться острым развитием неврологических нарушений.

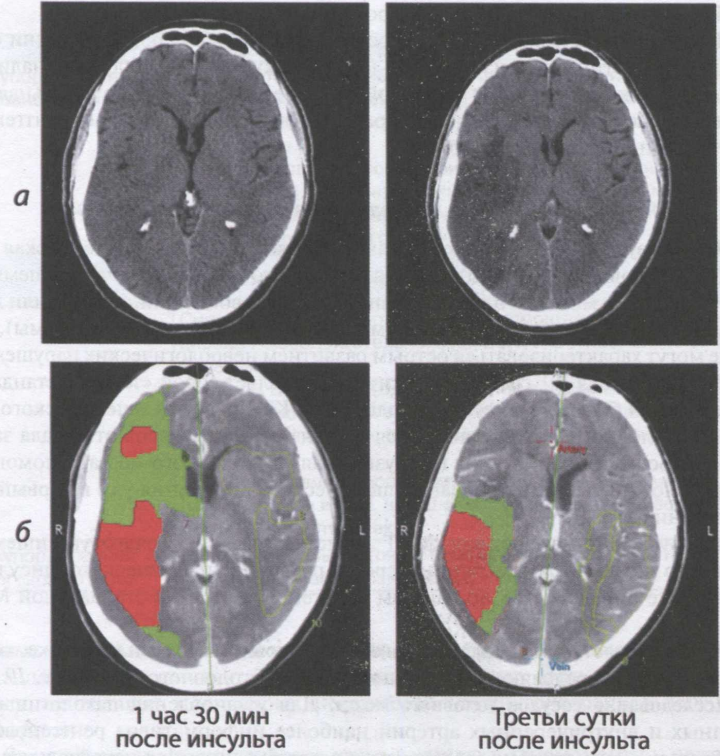

Неконтрастная КТ головного мозга представляет собой «золотой стандарт» обследования больного инсультом, однако на КТ признаки ишемического поражения головного мозга выявляются спустя несколько часов от начала заболевания. Более информативна перфузионная КТ головного мозга, с помощью которой можно выявить признаки ишемического поражения уже в первый час заболевания (рис. 19-9).

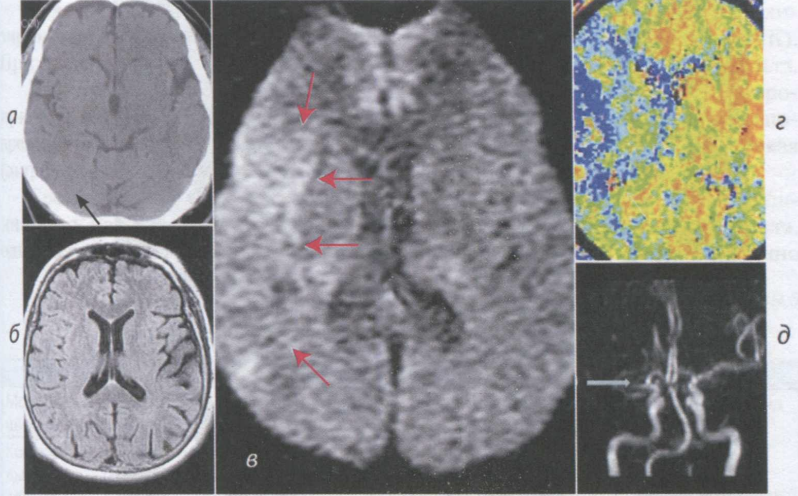

Диффузионно-взвешенная МРТ помогает выявить очаговую ишемию головного мозга в самые ранние сроки развития ишемического инсульта, когда он не определяется по данным рентгеновской КТ и стандартной МРТ (рис. 19-10).

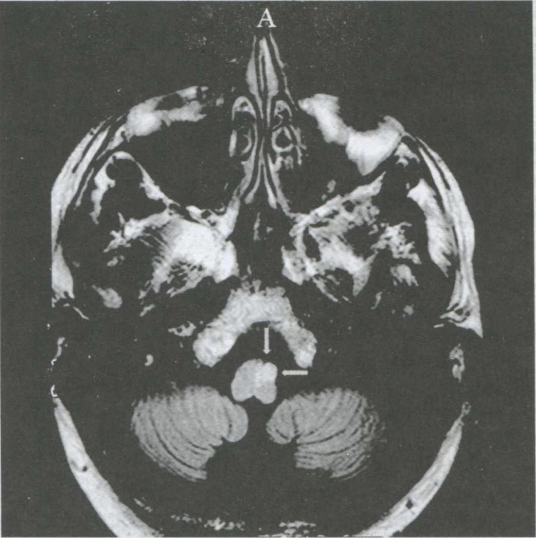

МРТ выявляет небольшие очаги в стволе головного мозга и мозжечке, которые обычно не определяются при стандартной КТ головного мозга (рис. 19-11).

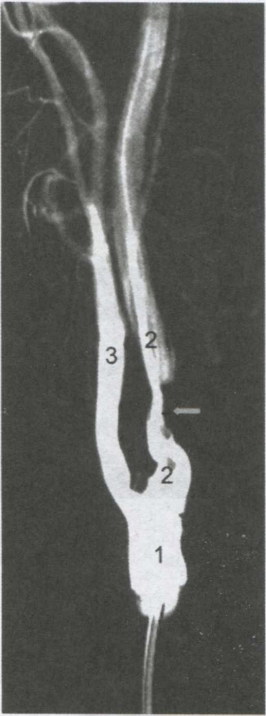

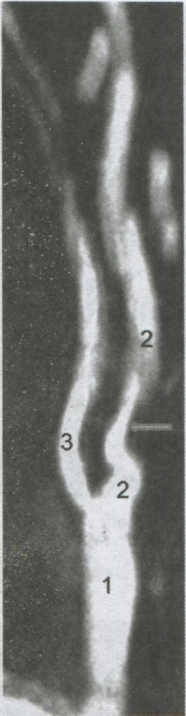

Исследование сосудов головного мозга. Для установления патологии вне- черепных и внутричерепных артерий наиболее информативна рентгеновская церебральная ангиография (селективная катетеризационная церебральная ангиография). Она позволяет обнаружить стенозы, окклюзии, изъязвления, аневризму и другие патологические изменения в артериях. Тем не менее из-за риска осложнений ангиография проводится, только когда планируются селективный внутриартериальный тромболизис, каротидная эндартерэктомия или другая операция, либо у больных молодого возраста в случаях неясной причины ишемического инсульта.

Метод позволяет обнаружить сужение или закупорку внечерепных (сонных, позвоночных) и мозговых артерий, аневризму, артериовенозную мальформацию (рис. 19-12).

МР- и КТ-ангиография — безопасные методы исследования вне- и внутричерепных артерий, по своей информативности они приближаются к церебральной рентгеноконтрастной ангиографии (рис. 19-13), но в отличие от нее спомощью указанных методов нельзя определить стенозы и закупорки средних имелких внутричерепных артерий.

Ультразвуковые методы исследования внечерепных и внутричерепных мозговых артерий включают транскраниальную допплерографию и дуплексное либо цветное дуплексное (триплексное) сканирование, которые по информативности исследования внечерепных артерий приближаются к рентгеноконтрасной ангиографии.

Исследование сердца. У всех больных ишемическим инсультом или ТИА проводится ЭКГ, с помощью которой можно установить нарушения ритма, ишемию и другие изменения миокарда.

Эхокардиография (трансторакальная или чреспищеводная) проводится при подозрении на поражение клапанного аппарата сердца, кардиомиопатию, внутрисердечный тромб или опухоль, аневризму желудочков, эндокардит.

Лабораторные исследования. В план обследования больного инсультом входят: клинический анализ крови с определением числа тромбоцитов (выявление эритремии, тромбоцитемии, тромбоцитопенической пурпуры, серповидноклеточной анемии, лейкемии); анализ крови на ВИЧ и реакцию Вассермана; биохимический анализ крови (с анализом общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой и высокой плотности, показателей свертывающей системы крови, гомоцистеина и др.); анализ мочи клинический; рентгенография грудной клетки с целью диагностики заболеваний легких (пневмонии, туберкулеза, опухоли и др.).

— область стеноза внутренней сонной артерии

— область стеноза внутренней сонной артерии

— область стеноза внутренней сонной артерии (область атеросклеротической бляшки)

— область стеноза внутренней сонной артерии (область атеросклеротической бляшки)Течение и исход ишемического инсульта определяются локализацией и объемом инфаркта, выраженностью отека мозга, а также наличием сопутствующих заболеваний и/или развитием осложнений в течении инсульта (эмболия легочной артерии, пневмония, пролежни, уросепсис и др.). В первые 30 дней умирают около 10—20% больных. Из оставшихся в живых около 60—70% больных имеют инвалидизирующие неврологические расстройства к концу месяца. Чем более значителен неврологический дефицит к концу первого месяца заболевания, тем менее вероятно полное восстановление.

Лечение больных инсультом наиболее эффективно в условиях специализированного отделения (неврологического отделения для больных с ОНМК). При этом крайне важна экстренная госпитализация после развития инсульта. При ишемическом инсульте проводятся как общие терапевтические мероприятия (базисная терапия), применяемые при других инсультах и острых повреждениях мозга (травма, инфекция, интоксикация), так и специфическая (дифференцированная) терапия (табл. 19-6).

Специфическая терапия. Тромболитическая терапия является на сегодняшний день наиболее специфическим методом лечения ишемического инсульта, однако она эффективна только в течение нескольких часов (преимущественно 3—6 часов) от начала инсульта, имеет большое число противопоказаний, поэтому проводится у относительно небольшой части больных.

| Базисная терапия | Специфическая терапия |

|---|---|

Мониторинг АД и ЭКГ и коррекция имеющихся нарушений |

В первые 3 -4 ,5 часа инсульта возможна тромболитическая терапия; чаще используют тканевой активатор плазминогена (алтеплаза) в/в в дозе 0,9 м г/кг массы тела однократно (10% препарата струйно, а остальная часть капельно в течение часа) (системный тромболизис); реже в/а вводят тромболитический препарат в закупоренную артерию под контролем ангиографии (селективный тромболизис) |

Контроль дыхания, при неадекватности дыхания — искусственная вентиляция легких |

|

При большом инфаркте лечение отека мозга: 20% маннитол в/в; перевод больного на управляемое дыхание с целью гипервентиляции (для снижения внутричерепного давления); при неэффективности консервативных методов рассматривается хирургическое лечение(декомпрессивная трепанация черепа) с целью спасения жизни больного |

|

Контроль углеводного и водно-солевого обмена, при его нарушениях — проведение корригирующей терапии |

|

Профилактика нарушений глотания, при невозможности самостоятельного глотания — зондовое кормление |

При кардиоэмболическом инсульте используют гепарин или низкомолекулярные гепарины с последующим переводом на варфарин (под контролем международного нормализующего отношения) или другие антикоагулянты (дабигатран, ривароксабан, апиксабан) |

Профилактика и при необходимости лечение тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза вен нижних конечностей, пневмонии, декомпенсации имеющихся соматических заболеваний, пролежней и других возможных осложнений |

При некардиоэмболическом инсульте применяют аспирин 300 мг в сутки или другие антитромбоцитарные средства (клопидогрел,агренокс) |

Лечебная гимнастика при двигательных нарушениях, логопедические занятия при нарушениях речи |

Тромболизис может быть проведен путем введения лекарственного средства (лекарственный тромболизис) внутривенно (системный внутривенный тромболизис), внутриартериально (селективный внутриартериальный тромболизис) или с использованием различных механических устройств для экстракции тромба и реканализации (аспирационный катетер, ультразвуковая деструкция тромба и т.д.). Возможна комбинация лекарственного и механического тромболизиса.

Для тромболизиса чаще всего используют внутривенное введение алтеплазы (актилизе). Алтеплаза вводится из расчета 0,9 мг/кг (но не более 90 мг), 10% раствора в течение минуты, остальная часть в течение последующих 60 минут.

Чем раньше после развития ишемического инсульта проводится тромболитическая терапия, тем более она эффективна. Узость терапевтического окна (первые 4,5 часа от начала инсульта) — один из главных факторов, ограничивающих широкое применение тромболитической терапии в клинической практике.

Антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия. Большинство пациентов начиная с первых суток заболевания или в случае тромболизиса через сутки должны принимать аспирин в дозе 150—300 мг в сутки. Через семь дней или позднее допустимо применение других антитромбоцитарных средств (агренокс, клопидогрел).

Нейропротективные средства. В экспериментальных исследованиях на животных (модель искусственной ишемии головного мозга) получены данные об эффективности многих лекарственных средств, однако эффективность ни одного из них не доказана при проведении больших плацебо-контролируемых исследований, что отмечается в современных международных рекомендациях по ведению больных ишемическим инсультом.

В качестве нейропротективного средства применяется цитиколин по 1000—2000 мг/сут в/в или внутрь; его эффективность продолжают изучать. В нашей стране у пациентов с ишемическим инсультом используют различные лекарственные средства (актовегин, аплегин, винпоцетин, глиатилин, глицин, мексидол, нимодипин, пирацетам, семакс, церебролизин, цитиколин и др.), тем не менее их эффективность требует дальнейшего изучения.

Базисная терапия. Большое значение при ведении больных ишемическим инсультом имеют профилактика и лечение возникающих неврологических и соматических осложнений: отек мозга, эпилептические припадки, повторный инсульт, тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз вен нижних конечностей, пневмония, пролежни, нарушения функции тазовых органов, декомпенсация других сопутствующих соматических осложнений.

Лечение отека мозга и повышенного внутричерепного давления показано больным ишемическим инсультом при прогрессировании неврологических нарушений, обусловленном нарастающим отеком мозга, в крайних случаях при реальной угрозе жизни больного применяется хирургическое лечение с целью декомпрессии мозга (декомпрессивная краниотомия).

Для предотвращения тромбозов глубоких вен конечностей применяют бинтование ног эластичным бинтом или специальные (пневматические компрессионных) чулки, подъем ног на 6—10 градусов, пассивную гимнастику, возможно профилактическое применение малых доз (5000 ЕД два раза в день) гепарина под кожу живота. При развитии тромбоза вен нижних конечностей или его высоком риске используются прямые антикоагулянты — гепарин или низкомолекулярные гепарины. Продолжительность терапии — не менее 14 дней или до полной мобилизации пациента. Для профилактики пневмонии рекомендуются дыхательные упражнения (глубокое дыхание) и ранняя активизация больного.

Большое значение имеют лечебная гимнастика (при наличии двигательных расстройств) и логопедические занятия (у больных с речевыми нарушениями), которые должны начинаться как можно раньше в соответствии с состоянием больного. Ранняя активизация больного целесообразна не только для улучшения двигательных функций конечностей, но и для предупреждения тромбоза глубоких вен ног.