федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)

В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Нервные болезни: Учебник/ В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018 г. |

Учебник

Рекомендовано Координационным советом по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для студентов образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Неврология»

Медицинское информационное агентство

Москва

2018

УДК 616.8(075.8)

ББК 56.1я73

П18

Парфенов, В.А. |

||

П18 |

Нервные болезни: Учебник/ В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2 018 .-496 с.» |

|

ISBN 978-5-9986-0314-3 |

||

Учебник написан коллективом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Описываются основные методы неврологического обследования, симптомы, синдромы и топическая диагностика поражений нервной системы. Излагаются этиология, патогенез, клиническая картина, диагноз, дифференциальный диагноз, консервативное и хирургическое лечение основных заболеваний нервной системы. Учебник направлен на формирование клинического мышления, способности поставить диагноз основных неврологических заболеваний, назначить эффективное лечение и провести своевременную профилактику. Клинические задачи и задания в тестовой форме позволят студентам и молодым врачам проверить усвоение учебного материала, подготовиться к зачету и экзамену. Содержание учебника соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» и рабочей программе по дисциплине «Неврология». Для студентов стоматологического факультета медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей-неврологов. |

||

УДК 616.8(075.8) ББК 56.1я73 |

ISBN 978-5-9986-0314-3 |

© Парфенов В.А., Яхно Н.Н., Евзиков Г.Ю., 2018 © Оформление. ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018 © ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 2018 Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. |

2 .1 .1. Морфофизиологические характеристики корково-мышечного пути

Корково-мышечный путь разделяется на два отдела — центральный и периферический. Их принято обозначать как «центральный нейрон» и «периферический нейрон», хотя на самом деле они состоят из множества нейронов.

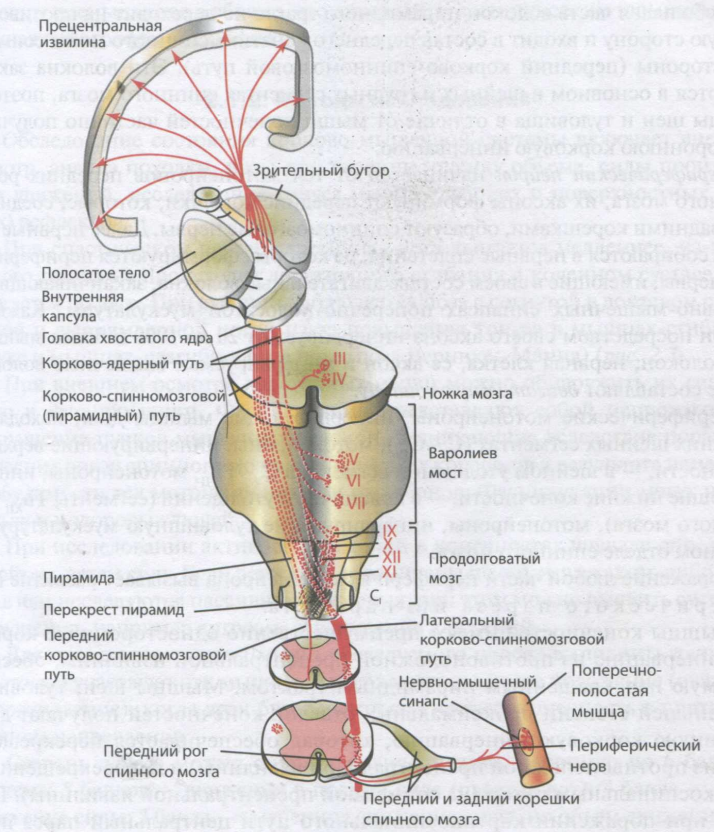

Центральный нейрон (корково-спинномозговой, кортикоспинальный, пирамидный тракт) начинается от тел пирамидных нейронов прецентральной извилины, расположенных кпереди от нее отделов коры лобной доли (премоторная зона) и частично от тел нейронов постцентральной извилины коры теменной доли обоих полушарий мозга. В указанных отделах коры больших полушарий, как и в корковом отделе соматосенсорной системы, существует соматотопическая представленность отдельных частей тела (рис. 2-1). В верхнем отделе прецентральной извилины и в парацентральной дольке расположены нейроны, иннервирующие нижнюю конечность и туловище, в среднем отделе — нейроны, иннервирующие верхнюю конечность, в нижнем отделе — нейроны, иннервирующие мышцы лица, глотки, гортани.

От тел нейронов коры отходят аксоны, формирующие кортикоспинальный тракт (рис. 2-2). В подкорковом белом веществе они образуют лучистый венец, который далее собирается в компактный пучок нервных волокон, проходящий через заднее бедро внутренней капсулы и ножку мозга. Затем волокна кортикоспинального тракта идут по основанию ствола мозга. В стволе головного мозга часть из них переходит на противоположную сторону, заканчиваясь в двигательных ядрах V, VII, IX, X и XII пар черепных нервов, обеспечивая произвольную регуляцию мимической мускулатуры, глотки и языка. Двигательные ядра указанных черепных нервов, за исключением подъязычного и частично лицевого, имеют связи с корой обоих полушарий, что обеспечивает надежность их функционирования. Эта часть общего кортикоспинального пути называется кортикобульбарным (кортиконуклеарным) трактом.

На уровне продолговатого мозга кортикоспинальный тракт формирует небольшое утолщение — пирамиды продолговатого мозга. Этим обусловлено другое название кортикоспинального тракта — пирамидный тракт. Основная часть волокон (80—90%) кортикоспинального тракта на границе продолговатого и спинного мозга переходит на противоположную сторону.

Перекрещенная часть пирамидного тракта (латеральный корково-спинномозговой путь) опускается по боковому канатику спинного мозга, заканчиваясь в его отдельных сегментах. Волокна, приходящие в передние рога шейного утолщения, обеспечивают произвольные движения мышц шеи, плечевого пояса и руки, диафрагмы; волокна, заканчивающиеся на мотонейронах грудных сегментов, регулируют функции мышц туловища, и волокна, заканчивающиеся в поясничном утолщении и крестцовых сегментах, управляют поперечно-полосатыми мышцами тазового пояса и ног.

Небольшая часть волокон пирамидного тракта не переходит на противоположную сторону и входит в состав переднего канатика спинного мозга соименной стороны (передний корково-спинномозговой путь). Эти волокна заканчиваются в основном в шейных и грудных сегментах спинного мозга, поэтому мышцы шеи и туловища в отличие от мышц конечностей частично получают двустороннюю корковую иннервацию.

Периферический нейрон начинается от тел мотонейронов передних рогов спинного мозга, их аксоны формируют передние корешки, которые, соединяясь с задними корешками, образуют спинномозговые нервы. Далее нервные волокна собираются в нервные сплетения, из которых формируются периферические нервы, имеющие в своем составе двигательные волокна, заканчивающиеся в нервно-мышечных синапсах поперечно-полосатой мускулатуры. Каждый нейрон посредством своего аксона иннервирует от 20 до 1000 и более мышечных волокон; нервная клетка, ее аксон и иннервируемые мышечные волокна вместе составляют двигательную единицу.

Периферические мотонейроны, иннервирующие мышцы шеи, находятся в верхних шейных сегментах (С,—C IV), мотонейроны, иннервирующие верхние конечности, — в шейном утолщении сегментов Cv—T hH, мотонейроны, иннервирующие нижние конечности, — в поясничном утолщении (сегменты ThXII—Sn спинного мозга), мотонейроны, иннервирующие туловищную мускулатуру, — в грудном отделе спинного мозга.

Поражение любой части периферического нейрона вызывает развитие п е р и ф е р и ч е с к о г о п а р е з а или п а р а л и ч а.

Мышцы конечностей имеют преимущ ественно одностороннюю корковую иннервацию из противоположной прецентральной извилины, обеспечиваемую перекрещ енным пирамидным трактом. Мышцы шеи, туловища и в меньшей степени проксимальных отделов конечностей получают двустороннюю корковую иннервацию , которая обеспечивается перекрещ енным (из противоположной прецентральной извилины) и неперекрещ енным кортикоспинальным путем (из соименной прецентральной извилины). П оэтому при поражении кортикоспинального пути центральный парез п реобладает в дистальных отделах конечностей (кисть, стопа), менее выражен в проксимальных отделах конечностей и практически отсутствует в мышцах туловища.

Поражение центрального нейрона вызывает повышение возбудимости мотонейронов, с чем связано усиление глубоких рефлексов. Повреждение периферического мотонейрона на любом участке вызывает «разрыв» рефлекторного кольца и резкое ослабление (снижение) глубоких рефлексов — гипорефлексию или полное отсутствие (выпадение) — арефлексию. Такие же изменения по тем же причинам происходят с мышечным тонусом в покое — мышечная гипертония (спастичность) при поражении центрального мотонейрона и мышечная гипотония при повреждении периферического мотонейрона. При поражении периферического мотонейрона вследствие ослабления или прекращения нейротрофического действия мотонейронов на мышцы и их бездействия происходит частичное или полное повреждение мышечных волокон. Мышцы уменьшаются в объеме, что определяется клиническим термином «мышечная гипотрофия» (атрофия).