федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)

В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Нервные болезни: Учебник/ В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018 г. |

Учебник

Рекомендовано Координационным советом по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для студентов образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Неврология»

Медицинское информационное агентство

Москва

2018

УДК 616.8(075.8)

ББК 56.1я73

П18

Парфенов, В.А. |

||

П18 |

Нервные болезни: Учебник/ В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2 018 .-496 с.» |

|

ISBN 978-5-9986-0314-3 |

||

Учебник написан коллективом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Описываются основные методы неврологического обследования, симптомы, синдромы и топическая диагностика поражений нервной системы. Излагаются этиология, патогенез, клиническая картина, диагноз, дифференциальный диагноз, консервативное и хирургическое лечение основных заболеваний нервной системы. Учебник направлен на формирование клинического мышления, способности поставить диагноз основных неврологических заболеваний, назначить эффективное лечение и провести своевременную профилактику. Клинические задачи и задания в тестовой форме позволят студентам и молодым врачам проверить усвоение учебного материала, подготовиться к зачету и экзамену. Содержание учебника соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» и рабочей программе по дисциплине «Неврология». Для студентов стоматологического факультета медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей-неврологов. |

||

УДК 616.8(075.8) ББК 56.1я73 |

ISBN 978-5-9986-0314-3 |

© Парфенов В.А., Яхно Н.Н., Евзиков Г.Ю., 2018 © Оформление. ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018 © ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 2018 Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. |

20.1.2. Мононевропатии периферических нервов конечностей

Компрессионная (туннельная) невропатия

Компрессионная невропатия развивается вследствие однократных или повторных сдавлений периферических нервов, что может быть вызвано травмой или сдавлением мягких тканей, переломом костей, развитием гематом. Более частым механизмом компрессионных невропатий является хроническое сдавление нервов конечностей в анатомических каналах, через которые они проходят (туннельные невропатии).

Поскольку размер толстых сенсорных волокон больше, чем моторных, чувствительные расстройства при туннельных синдромах возникают первыми, а двигательные и реже вегетативно-трофические присоединяются позже. Начальными симптомами оказываются парестезии, гиперестезии, гипестезии и боли в зоне конечной иннервации нерва и за ее пределами. Характерен симптом Тинеля (повышенная чувствительность к перкуссии) в месте сдавления нерва. Слабость и гипотрофия мышц указывают на более значительное повреждение нервов.

Для подтверждения и уточнения степени поражения периферического нерва выполняют электронейромиографию (исследование скорости проведения возбуждения по чувствительным и двигательным волокнам), электромиографию, ультразвуковое исследование нерва, при доступности возможно проведение МРТ.

Лечение туннельной невропатии на начальных стадиях включает устранение этиологического (лечение основного заболевания при его наличии) и провоцирующих факторов (уменьшение воздействия повторяющихся однообразных движений, неудобной позы), применение повязок, шин, других ортопедических средств, введение кортикостероидов в соответствующий канал. При значительных чувствительных нарушениях (боль, парестезии) применяют нестероидные противовоспалительные средства, ненаркотические анальгетики, противосудо- рожные средства (карбамазепин, прегабалин, габапентин). Если консервативная терапия неэффективна, что бывает часто, используют хирургическое лечение, направленное на декомпрессию нерва.

Невропатия срединного нерва

Наиболее частая форма невропатии срединного нерва — синдром запястного канала — составляет до двух третей всех туннельных невропатий, она ветречается у 0,5—2% работоспособного населения: Синдром возникает вследствие компрессии срединного нерва в запястном канале вследствие утолщения, отека поперечной ладонной связки.

Клиническая картина. Поражение срединного нерва при синдроме запястного канала вначале (иногда на протяжении нескольких лет) проявляется ночными и утренними болями и парестезиями в пальцах рук, которые ослабевают при их встряхивании. Онемение чаще локализуется в I—III пальцах. Поднятие руки вверх усиливает симптомы, а опускание — уменьшает их. При длительном (в течение минуты) сгибании кисти, в большинстве случаев отмечаются парестезии в I—IV пальцах (симптом Фалена). Перкуссия в области пораженного запястного канала может вызвать боль, иррадиирующую в пальцы (симптом Тинеля). Нередко возникают спонтанные ремиссии, но в последующем боли, как правило, возобновляются, появляются четкие нарушения чувствительности, чаще всего в области ладонной поверхности I пальца, ладонной и тыльной поверхности I—IV пальцев, слабость отведения и противопоставления большого пальца. При длительном поражении отмечается атрофия мышц тенара и вследствие этого уплощейие ладони, что напоминает «обезьянью кисть».

Диагноз синдрома запястного канала основывается на клинических данных иподтверждается результатами электронейромиографии (замедление скорости проведения возбуждения по срединному нерву в области запястного канала) иультразвукового исследования запястного канала.

Лечение синдрома запястного канала направлено на уменьшение нагрузки налучезапястный сустав (сгибание и разгибание кисти, вибрационное воздействие); во многих ситуациях помогает бинтование запястья на ночь, а при выраженности симптомов — иммобилизация сустава в течение 2—4 недель с помощью шины. Эффективно введение кортикостероидов (с новокаином или без него) в запястный канал. Для уменьшения боли используют нестероидные противовоспалительные средства и анальгетики. При отсутствии эффекта от консервативного лечения, возникновении атрофии мышц кисти проводится хирургическая декомпрессия нерва в области запястного канала.

Невропатия локтевого нерва

Данный вид невропатии возникает вследствие травмы нерва или его хронической компрессии в области локтевого или реже лучезапястного сустава. Вомногих случаях хроническое сдавление происходит, если человек вследствие профессиональных или бытовых причин длительное время часто опирается локтем о твердую поверхность.

Клиническая картина. Симптомы поражения нерва — парестезии и боли вIV—V пальцах, усиливающиеся по ночам, ослабление или утрата чувствительности на V пальце и на локтевой поверхности IV пальца и кисти. При длительном и значительном поражении нерва возникают двигательные расстройства ввиде слабости отведения и приведения мизинца, слабости мышцы, приводящей большой палец кисти, атрофии мышц гипотенара и межкостных мышц с формированием «когтистой кисти».

Лечение. При травме накладывают шину, проводят лечебную гимнастику и физиотерапию. При диагностировании туннельной невропатии необходимо устранить возможные причины — избегать опоры на локоть, уменьшить или прекратить пользоваться костылями; в остальном лечение такое же, как и при синдроме запястного канала, эффективна хирургическая декомпрессия нерва.

Невропатия лучевого нерва

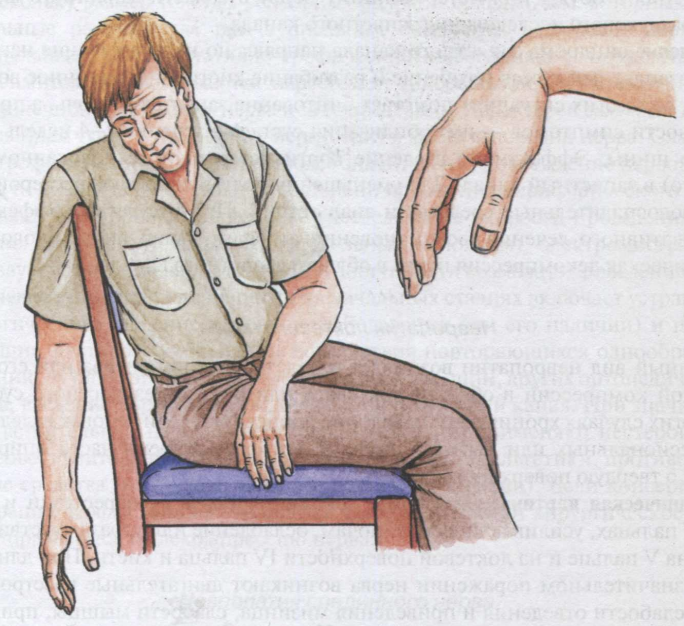

Обычно возникает вследствие компрессии нерва на уровне средних или нижних отделов плеча или предплечья, травмы нерва при переломе плечевой кости. На уровне плечеподмышечного угла компрессия нерва может быть вызвана неправильным пользованием костылем. Поражение нерва нередко развивается остро вследствие компрессии руки головой, возникающей во время сна в неудобной позе в алкогольном опьянении (рис. 20-2).

Клиническая картина. Поражение нерва на уровне средних или нижних отделов плечевой кисти проявляется периферическим параличом разгибателей кисти и пальцев («висячая кисть»), нарушением чувствительности на тыльной стороне кисти в области первого межфалангового промежутка. При поражении на уровне подмышечной области дополнительно отмечается слабость разгибания предплечья (парез трехглавой мышцы).

Лечение. После однократного сдавления или травмы возможно спонтанное восстановление, целесообразна лечебная гимнастика. Если восстановления после травмы или при туннельной невропатии не происходит, рекомендуют хирургическое лечение.

Невропатия седалищного нерва

Чаще возникает в месте прохождения нерва под грушевидной мышцей при ее избыточном устойчивом напряжении по механизму туннельного синдрома (синдром грушевидной мышцы), который может быть вызван травмой крестцово-подвздошной или ягодичной области, неправильно проведенной внутримышечной инъекцией.

Клиническая картина. Симптомы поражения: боли в ягодичной области и парестезии в голени и стопе; возможны развитие периферического пареза стопы и пальцев, утрата ахиллова и подошвенного рефлексов, снижение чувствительности на голени и стопе.

Лечение. При спазме грушевидной мышцы, выявляемом при ее пальпации, применяют новокаиновую блокаду этой мышцы, мануальную терапию, направленную на ее расслабление.

Невропатия бедренного нерва

Клиническая картина. Возникает обычно при компрессии нерва под паховой складкой вследствие травмы (с образованием гематомы) или спонтанной гематомы, например при приеме антикоагулянтов, при переразгибании тазобедренного сустава. Поражение нерва характеризуется болью в паховой области, которая может распространяться на переднюю и внутреннюю поверхность бедра, внутреннюю поверхность голени и стопы, возможна слабость разгибания голени (периферический парез четырехглавой мышцы бедра) с выпадением коленного рефлекса. Нарушение чувствительности обнаруживается на передней внутренней поверхности бедра и внутренней поверхности голени.

Лечение. Для ускорения восстановления применяют лечебную гимнастику ифизиотерапию.

Невропатия латерального кожного нерва бедра (парестетическая мералгия, болезнь Рота-Бернгардта)

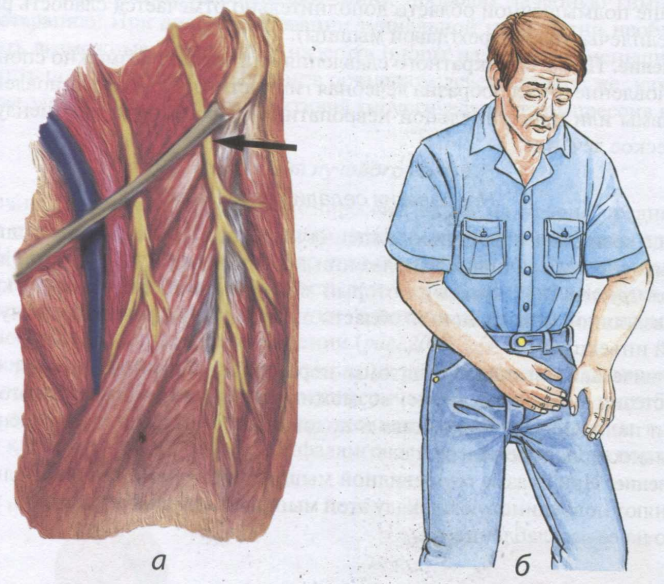

Этот вид невропатии возникает при компрессии нерва под пупартовой связкой (рис. 20-3), что чаще вызвано травмой, ношением корсета, бандажа или тугого ремня либо избыточным отложением жира в нижнем отделе передней брюшной стенки и в области бедер, реже — опухолью, асцитом, беременностью.

Клиническая картина. Симптомы заболевания включают жгучую боль, парестезии по передненаружной поверхности бедра. Боли усиливаются при разгибании бедра (в связи с натяжением нерва) и уменьшаются или даже исчезают при его сгибании. У части пациентов отмечается болезненность при пальпации и перкуссии области прохождения нерва под пупартовой связкой. На более поздних стадиях болезни нередко наблюдается гипестезия по передненаружной поверхности бедра.

Необходимо выяснить причину компрессии нерва и, если возможно, устранить ее. В большинстве случаев болезнь не причиняет серьезных страданий больному, поэтому не требует лечения. При ожирении симптомы ослабевают при снижении массы тела. При выраженных болях, помимо приема анальгетиков, может помочь введение местных анестетиков и кортикостероидов в область прохождения нерва под пупартовой связкой, а иногда требуется хирургическое лечение —декомпрессия нерва.

Невропатия малоберцового нерва

Наиболее часто возникает при компрессии нерва у головки малоберцовой кости, что может быть вызвано однократным или повторным резким подошвенным сгибанием и супинацией стопы (подворачиванием, что вызывает растяжение нерва), длительным пребыванием в положении на корточках или сидя с ногой, закинутой на ногу, ношением гипсовой повязки. Повреждение нерва возможно при переломе головки малоберцовой кости, вывихе в коленном суставе.

Клиническая картина. Симптомы поражения — парез или паралич разгибателей стопы и пальцев («свисающая стопа»), утрата чувствительности по наружной поверхности нижней половины голени, тыльной поверхности стопы и I—IV пальцев. При походке на стороне поражения наблюдается степаж: пациент при каждом шаге вынужден высоко поднимать ногу, чтобы носок стопы не касался земли. При длительном поражении развивается атрофия мышц передней инаружной групп голени.

Лечение. Необходимо по возможности устранить причину травматизации нерва. Возможно спонтанное восстановление в течение нескольких недель. Сцелью предупреждения контрактуры голеностопного сустава назначают лечебную гимнастику, фиксируют стопу. Если восстановления не происходит, проводят хирургическую декомпрессию нерва.

Невропатия большеберцового нерва

Встречается значительно реже, чем невропатия малоберцового нерва, потомучто большеберцовый нерв менее подвержен травматическим повреждениям.

Клиническая картина. Невропатия большеберцового нерва чаще возникает при его компрессии кзади и ниже медиальной лодыжки в области тарзального канала, что может быть вызвано отеком или гематомой вследствие травмы голеностопного сустава или связок (синдром тарзального канала). В этих ситуациях наблюдаются боль и онемение в подошвенной части стопы и пальцев, нередко ослаблено разведение пальцев; боли усиливаются по ночам, в положении стоя и при ходьбе. Болезненна перкуссия и пальпация в месте компрессии.

Реже наблюдается более высокое поражение большеберцового нерва (вследствие травмы подколенной ямки, перелома большеберцовой кости), которое характеризуется периферическим парезом разгибателей стопы и пальцев со снижением или утратой ахиллова рефлекса, а также чувствительности на подошве.

Лечение при синдроме тарзального канала такое же, как и при других туннельных невропатиях. При высоком травматическом поражении нерва возможно проведение экстренной хирургической операции.