федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)

В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

Нервные болезни: Учебник/ В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018 г. |

Учебник

Рекомендовано Координационным советом по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для студентов образовательных учреждений, реализующих программы высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» по дисциплине «Неврология»

Медицинское информационное агентство

Москва

2018

УДК 616.8(075.8)

ББК 56.1я73

П18

Парфенов, В.А. |

||

П18 |

Нервные болезни: Учебник/ В.А. Парфенов, Н.Н. Яхно, Г.Ю. Евзиков. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2 018 .-496 с.» |

|

ISBN 978-5-9986-0314-3 |

||

Учебник написан коллективом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Описываются основные методы неврологического обследования, симптомы, синдромы и топическая диагностика поражений нервной системы. Излагаются этиология, патогенез, клиническая картина, диагноз, дифференциальный диагноз, консервативное и хирургическое лечение основных заболеваний нервной системы. Учебник направлен на формирование клинического мышления, способности поставить диагноз основных неврологических заболеваний, назначить эффективное лечение и провести своевременную профилактику. Клинические задачи и задания в тестовой форме позволят студентам и молодым врачам проверить усвоение учебного материала, подготовиться к зачету и экзамену. Содержание учебника соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» и рабочей программе по дисциплине «Неврология». Для студентов стоматологического факультета медицинских вузов, клинических ординаторов и врачей-неврологов. |

||

УДК 616.8(075.8) ББК 56.1я73 |

ISBN 978-5-9986-0314-3 |

© Парфенов В.А., Яхно Н.Н., Евзиков Г.Ю., 2018 © Оформление. ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018 © ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 2018 Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. |

2.1.3. Клинические проявления поражения центрального и периферического нейрона корково-мышечного пути, топический диагноз

Синдром поражения центрального мотонейрона корково-мышечного пути (центральный, пирамидный, спастический парез или паралич) проявляется следующими клиническими признаками:

-

спастическим повышением мышечного тонуса в паретичных или парализованных конечностях;

-

оживлением сухожильных и надкостничных рефлексов с возможным расширением рефлексогенных зон;

-

легкой и поздноразвивающейся атрофией мышц (от бездействия);

-

увеличением латентного периода вызванного двигательного ответа при магнитной стимуляции коры головного мозга (см. главу 18).

Поверхностные рефлексы (брюшные, кремастерный, анальный) могут быть снижены или даже утрачены при центральном парезе конечностей. Гипотрофии мышц при центральном парезе могут не наблюдаться, но если парез сохраняется длительно (месяцы, годы), они обычно отмечаются, хотя выражены в меньшей степени, чем при периферическом парезе конечности. Могут наблюдаться защитные рефлексы — непроизвольные движения в паретичных. конечностях, возникающие в ответ на интенсивные раздражения рецепторов кожи или глубжерасположенных тканей, например при нанесении на кожу болевого раздражения в виде укола. При движениях в паретичных конечностях могут возникать патологические синкинезии (содружественные движения), например подъем руки в плечевом суставе при попытке сжать кисть или при чиханье, смехе, зевоте.

Поражение периферического мотонейрона (периферический, вялый, атрофический парез или паралич) характеризуется следующими клиническими и инструментально-лабораторными признаками:

-

мышечной гипотонией в паретичных или парализованных конечностях;

-

фасцикуляциями при поражении мотонейронов или передних корешков спинного мозга;

-

снижением скорости распространения импульсов и амплитуды потенциалов действия двигательной единицы (ПДЕ), возникновением потенциалов денервации, фибрилляций, фасцикуляций (при ЭМГ, ЭНМГ);

-

повышением содержания креатинфосфокиназы в крови (при поражении мышц).

Гипо- или арефлексия, мышечная гипотония вызваны разрывом рефлекторной дуги вследствие поражения ее эфферентной части (периферического мотонейрона или мышцы). Мышечная атрофия отмечается уже через 2—3 недели от начала заболевания и постепенно нарастает, если не происходит восстановления двигательной функции мышц. Прогрессирование атрофии иногда приводит к тому, что через месяцы или годы наблюдается почти полная утрата мышечной ткани ti сохранение только соединительной ткани на месте пострадавшей мышцы. Развитие выраженной атрофии при поражении периферического мотонейрона или его аксона обусловлено утратой трофического фактора, поступающего в мышцу через нервно-мышечный синапс.

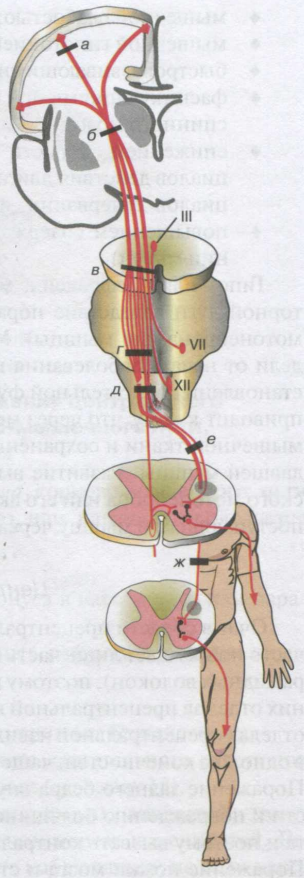

Центральный парез, паралич

Очаг в области прецеигральной извилины или лучистого венца (рис. 2-17, а) часто повреждает лишь часть двигательных нейронов коры или их аксонов (пирамидных волокон), поэтому наблюдается монопарез руки (очаг в области средних отделов прецентральной извилины) или ноги (очаг в верхних и медиальных отделах прецентральной извилины) либо гемипарез с преобладанием по степени водной из конечностей, чаще в руке и лице (брахиоцефальный тип гемипареза). Поражение заднего бедра внутренней капсулы (см. рис. 2-17, б) может привести к повреждению большинства или всех волокон кортикоспинального тракта и поэтому вызвать контралатеральную гемиплегию или глубокий гемипарез. Поражение ножки мозга и ствола мозга (см. рис. 2-17, в, г, д) также вызывает гемипарез или гемиплегию с противоположной стороны, двустороннее поражение ствола мозга приводит к тетрапарезу или тетраплегии. Поражение бокового канатика спинного мозга с одной стороны (см. рис. 2-17, ё) на уровне верхних шейных сегментов (СI—C IV) (встречается редко) вызывает гемипарез с этой же стороны, более низкий уровень поражения (боковой канатик нижних шейных или грудных сегментов) приводит к парезу только ноги на стороне поражения. Двустороннее поражение боковых канатиков спинного мозга вызывает нижний парапарез (повреждение на уровне грудных сегментов) или тетрапарез (повреждение на уровне шейных сегментов).

Наиболее часто встречается центральный гемипарез, который в большинстве случаев вызван поражением противоположного полушария головного мозга в области лучистого венца или заднего бедра внутренней капсулы, реже поражением противоположной ножки мозга, противоположной половины основания ствола и поражением бокового канатика спинного мозга соименной стороны. Центральный монопарез руки чаще вызван поражением средних отделов противоположной прецентральной извилины. Центральный монопарез ноги может быть следствием поражения верхг них и медиальных отделов противоположной прецентральной извилины, а также бокового канатика соименной стороны на грудном уровне. Центральный нижний парапарез наблюдается при поражении боковых канатиков с обеих сторон в грудном отделе спинного мозга, а также при поражении медиальных отделов обеих прецентральных извилин. Центральный тетрапарез возникает при двустороннем поражении боковых канатиков на уровне верхних шейных сегментов спинного мозга, а также при двустороннем поражении пирамидного пути в стволе или полушариях головного мозга.

Периферический парез, паралич

Поражение мотонейронов передних рогов спинного мозга (переднероговой снндром), передних корешков и спинномозговых нервов проявляется вялым парезом мышц, иннервируемых соответствующими сегментами, корешком, нервом. Дополнительным топически важным признаком в этих случаях могут быть фасцикуляции.

Патологические процессы в области нервных сплетений вызывают периферический парез в мышцах плечевого пояса и руки (плексопатия шейного и плечевого сплетений) или в мышцах тазового пояса и ноги при плексопатии пояснично-крестцового сплетения.

Повреждение периферических нервов или только их двигательных волокон (невральная амиотрофия) вызывает вялый парез иннервируемых ими мышц. Как и при поражении сплетений в этих случаях двигательные нарушения часто сопровождаются расстройствами чувствительности, болями, автономными нарушениями в зоне их иннервации.

Патология нервно-мышечного синапса (синапсопатия) может проявляться всеми признаками периферического пареза, но они могут быть слабо выраженными или даже отсутствовать. Главным клиническим признаком синапсопатии является феномен патологической мышечной утомляемости — быстрое нарастание слабости в пораженных мышцах при повторных движениях, осуществляемых этими мышцами.

Патологические процессы в мышцах (миопатический синдром) характеризуются развитием вялого пареза и атрофий не в отдельных мышцах, а во многих — со слабостью мышц лица, или плечевого пояса и рук, или спины, или тазового пояса и ног.

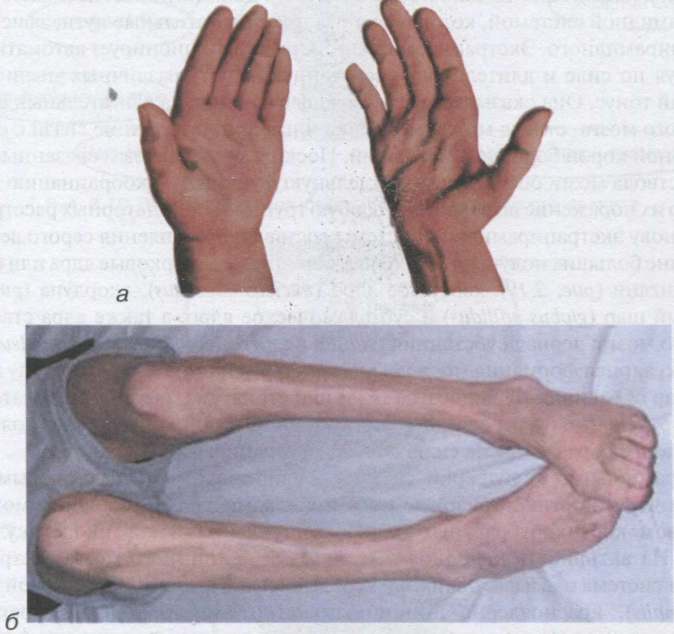

Для периферического пареза характерна гипотрофия мышц, например мышц кисти (рис. 2-18, а) или нижних конечностей (см. рис. 2-18, б).

Если в одной и той же конечности выявляются признаки центрального и периферического пареза, например выраженные атрофии, фасцикуляции в сочетании с гиперрефлексией, патологическими рефлексами, то парез расценивается как смешанный; он обычно возникает при поражении как центрального, так и периферического мотонейрона, например при боковом амиотрофическом склерозе.

При психических заболеваниях (конверсионные (истерические) расстройства, истерия) могут наблюдаться нарушения произвольных движений, напоминающие парез (плегию), что расценивается как функциональный парез или паралич. При функциональном парезе не отмечается признаков, характерных для органического (центрального или периферического) пареза (плегии), гипотрофии.