Пирадов, М. А. Неврологические орофациальные заболевания и синдромы : руководство для врачей / М. А. Пирадов, М. Ю. Максимова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 216 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-7157-9. |

Аннотация

В руководстве представлены современные данные об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении неврологических орофациальных заболеваний и синдромов, которые находятся на стыке многих смежных дисциплин, таких как неврология, стоматология, офтальмология, оториноларингология. Руководство написано в соответствии с современными международными классификациями. Особое внимание уделено симптомокомплексам при невралгиях и невропатиях черепных нервов, болевым синдромам при заболеваниях зубочелюстной системы. Приведены дифференциально-диагностические таблицы, позволяющие отличать неврологические орофациальные заболевания от других нейростоматологических синдромов.

Издание предназначено врачам общей практики, неврологам, стоматологам и другим специалистам, а также студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, слушателям системы дополнительного профессионального образования.

1.1.2. Исследование функций тройничного нерва

Каждый больной с жалобами на боль в области лица и полости рта нуждается в полном неврологическом и общем клиническом обследовании, которое состоит из ряда последовательных этапов: уточнение анамнеза, неврологическое и соматическое обследование, консультация специалистов.

Сбор анамнеза нередко бывает самой информативной частью обследования (табл. 1-2).

Анамнез болевого синдрома |

Необходимо уточнить, является ли боль: |

– спонтанной (провоцирующие факторы отсутствуют) или существуют действия и условия, при которых возникают болевые приступы (умывание, чистка зубов, дуновение ветра и др.) |

– постоянной или периодически возникающей |

||

– тянущей (невралгия) или жгучей (дизестезия) |

||

Необходимо оценить: |

– интенсивность боли по 10-балльной шкале (0 баллов — нет боли, 10 баллов — максимальная ее интенсивность) |

|

– частоту болевых приступов |

||

– методы профилактики и преодоления боли |

||

– эффективность используемых препаратов |

||

>Функциональный анамнез |

Необходимо выяснить у пациента, возникает ли у него боль: |

– при разговоре |

– при приеме пищи |

||

– при питье |

||

– при прикосновении к коже лица |

||

– при чистке зубов |

||

– при засыпании |

||

– при разговоре |

||

– при бритье |

||

– при нанесении макияжа |

||

Психологический анамнез |

Могут быть использованы следующие опросники и шкалы |

EuroQol-5D оценка качества жизни |

GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7, GAD-7) — оценка тревоги |

||

PHQ-9 (The 9-question Patient Health Questionnaire, PHQ-9) — оценка депрессии |

||

MSPSS (Multidimensional Scale of Perceived Social Support, MSPSS) — оценка восприятия социальной поддержки |

||

OHIP-14 (Oral Health Impact ProfileOral Health Impact Profile-14, OHIP-14) — оценка качества жизни с учетом профиля стоматологического здоровья в течение 3 мес и более |

||

Краткая шкала PCL (PostTraumatic STRESS DISORDER CheckList, PTSD CL) — диагностика посттравматического стрессового расстройства |

||

CPAQ (Chronic Pain Acceptance Questionnaire, CPAQ) — опросник хронической боли |

||

Опросник Мак–Гилла — McGill (описание сенсорной и аффективной характеристик боли и ее интенсивности с помощью ранговых шкал) |

||

Опросник PainDetect объединяет в себе схему распределения болевых ощущений в виде картинки с визуальной аналоговой шкалой и опросником, направленным на выявление спонтанных и вызванных симптомов невропатической боли |

||

PCS (Pain Catastrophizing Scale, PCS) — наличие резко выраженной тревоги, обусловленной болью |

||

PSEQ (Pain Self Efficacy Questionnaire, PSEQ) — оценка уверенности в себе при выполнении различных задач, несмотря на боль |

||

Ятрогенные случаи |

Планирование операции |

Был ли пациент предупрежден о возможных осложнениях (таких как боль, чувствительные нарушения) после вмешательства? |

Было ли вмешательство плановым? |

||

Во время операции |

Значительно выраженная боль во время инъекции, удаления или эндодонтического лечения зубов с высоким риском развития осложнений или во время подготовки ложа имплантата |

|

Применение высоких доз анестетиков для местного обезболивания |

||

Многократные инъекции |

||

После операции |

Значительно выраженная боль после хирургического вмешательства может свидетельствовать о повреждении тройничного нерва |

|

Постоянная боль после операции, отсутствие эффекта от приема нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) |

||

Послеоперационные инфекционные осложнения |

Обследование можно проводить в любом порядке, но лучше начинать его с выяснения качественных характеристик боли, ее локализации, интенсивности, характера, длительности, частоты, причин и обстоятельств, времени появления.

Особое внимание следует обратить на такие сопутствующие симптомы, как анестезия, гипестезия, гиперестезия, дизестезия, парестезии, аллодиния, гиперпатия.

Анестезия — утрата чувствительности.

Аналгезия — отсутствие болевого ощущения при воздействии болевого раздражителя.

Гипестезия — понижение поверхностной чувствительности.

Гипалгезия — понижение болевой чувствительности.

Гиперестезия — повышенная чувствительность к незначительным по силе раздражителям.

Дизестезия — аномальное восприятие различных раздражений (например, восприятие болевого раздражения как теплового, тактильного как холодового), сопровождающееся неприятным ощущением.

Парестезии — разнообразные, часто необычные, неболевые ощущения, такие как «беганье мурашек», покалывание, онемение.

Аллодиния — разновидность дизестезии, при которой неболевое раздражение воспринимается как болевое.

Гипералгезия — интенсивная боль при легком ноцицептивном раздражении (усиленный ответ на болевые стимулы).

Гиперпатия — своеобразное болезненное восприятие резких раздражений. От истинной гиперестезии (или гипералгезии) гиперпатия отличается тем, что при гиперестезии порог восприятия раздражения (порог возбудимости) снижен, а при гиперпатии он, напротив, повышен (легкие раздражения воспринимаются менее ясно, чем в норме, или вовсе не воспринимаются, а интенсивные раздражения, особенно ноцицептивные — как резко болезненные, крайне неприятные, мучительные). При этом раздражения плохо локализуются больным; отмечается их длительное последействие.

Каузалгия — стойкое жгучее болевое ощущение.

Важно получить полную характеристику боли от начала ее появления и до настоящего времени, выяснить, какое лечение проводилось и каковы его результаты. Для выяснения причин заболевания больного просят описать, в какой последовательности появились симптомы.

Для оценки типа болевого синдрома используют классификацию лицевой боли по Берчил. Согласно данной классификации, выделяют: невралгию I типа (приступы острой, интенсивной боли); невралгию II типа (постоянная, сверлящая, сжимающая боль); невропатия, связанная с повреждением нерва при травме или хирургическом вмешательстве; деафферентационная боль после деструктивно-инъекционного лечения невралгии; симптоматическая невралгия при опухоли мостомозжечкового угла, рассеянном склерозе; постгерпетическая невралгия.

Для оценки интенсивности болевого синдрома применяются визуальная аналоговая шкала, визуальная ранговая шкала и вербальная ранговая шкала.

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) представляет собой линию длиной 10 см с нанесенными на нее делениями или описаниями интенсивности боли. Начало шкалы соответствует отсутствию боли, конечная точка на шкале отражает мучительную, невыносимую боль. Больному предлагается поставить на линии отметку, соответствующую интенсивности боли, испытываемой им в данный момент. Расстояние между началом шкалы и сделанной больным отметкой измеряют в сантиметрах: 1 см на визуальной аналоговой шкале соответствует 1 баллу.

Модификацией ВАШ является визуальная ранговая шкала (ВРШ), при заполнении которой больной отмечает один из 11 пунктов, соответствующих интенсивности ощущаемой в момент обследования боли. Баллы ВРШ примерно соответствуют баллам ВАШ (0 баллов — нет боли, 10 баллов — максимальная ее интенсивность).

Вербальная ранговая шкала представляет собой набор прилагательных, отражающих интенсивность боли. Наиболее часто применяющаяся форма ВРШ включает четыре варианта: «нет боли», «легкая», «умеренная» и «интенсивная» боль.

Мак-Гилловский болевой опросник является ВРШ, отражающей сенсорные характеристики (интенсивность, характер) и аффективно-мотивационные компоненты боли.

Для диагностики и оценки «невропатической» составляющей боли могут применяться шкала невропатической боли (Neuropathic Pain Scale, NPS), шкала оценки невропатических симптомов и признаков университета Лидса (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Sings), опросник для диагностики невропатической боли DN4 (neuropathic pain diagnostic questionnaire).

Шкала невропатической боли была разработана для описания качественных характеристик боли. Шкала включает 10 пунктов, два из которых отражают интенсивность боли, а восемь других — ее специфические характеристики. Используются следующие качественные характеристики боли: острая, ноющая, болезненно чувствительная, глубокая, поверхностная, сопровождающаяся болезненным ощущением жара, ощущением холода и зуда. Каждая из характеристик боли оценивается в баллах от 0 до 10 (0 баллов — «нет признака», 10 баллов — «самое сильное ощущение»). Установлено, что для постгерпетической невралгии характерна острая, болезненно чувствительная, сопровождающаяся ощущением зуда боль.

Шкала оценки невропатических симптомов и признаков университета Лидса представляет собой совокупность болевого опросника, заполняемого больным, и результатов исследования поверхностной чувствительности (тесты на аллодинию и гипералгезию). Сумма баллов ≥12 соответствует высокой вероятности невропатического болевого синдрома.

Согласно опроснику DN4 , при положительном ответе на 4 из 10 вопросов у больного может быть диагностирован невропатический болевой синдром.

Качество жизни оценивают с помощью анкеты-опросника SF-36. Вопросы анкеты (36 пунктов) сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование (Physical Functioning — PF), ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical Functioning — P), интенсивность боли (Bodily pain — ВР), общее состояние здоровья (General Health — GH), жизненная активность (Vitality — VT), социальное функционирование (Social Functioning — SF), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional — RE), психическое здоровье (Mental Health — МН). Параметры формируют два основных показателя: физическое состояние (PHsum) и психическое здоровье (MHsum). Показатели по каждой шкале варьируют от 0 до 100, при этом чем выше показатель, тем выше качество жизни, а показатель, равный 100, свидетельствует о полном здоровье.

Исследование чувствительной функции тройничного нерва

Различные типы нарушений чувствительности в области лица могут быть обусловлены деструкцией ветвей тройничного нерва, тройничного узла или чувствительного корешка нерва, центральных путей тройничного нерва. Наиболее часто встречается постепенное снижение чувствительности в одной или нескольких областях лица, обычно одностороннее.

Определение границ нарушений поверхностной чувствительности в областях иннервации тройничного нерва. Предлагают больному закрыть глаза. Наносят легкие раздражения иглой в симметричных участках лица, иннервируемых первой, второй и третьей ветвями тройничного нерва. Больной отвечает, чувствует ли он прикосновение, и везде ли оно одинаково. Затем прикасаются то острым, то тупым концом иглы. При этом больной отвечает: «остро» или «тупо». Тестирование с использованием иглы направлено на выявление нарушений болевой (ноцицептивной) чувствительности.

После этого таким же образом исследуют температурную чувствительность, прикладывая к коже пробирки с холодной и теплой водой.

Вибрационную чувствительность исследуют, располагая ножку камертона на кости лба, скуловой области и подбородочной области с двух сторон.

Тактильную чувствительность исследуют, касаясь кусочком бумаги или ваты симметричных областей иннервации тройничного нерва. На каждое прикосновение больной отвечает: «чувствую» или «да». Тест с кисточкой проводится следующим образом: пациенту легким движением кисти проводят по губе, а затем просят его уточнить, в каком направлении наносился раздражитель.

Дискриминационную чувствительность исследуют циркулем, сдвигая его ножки до тех пор, пока двойное прикосновение не начнет восприниматься как одно.

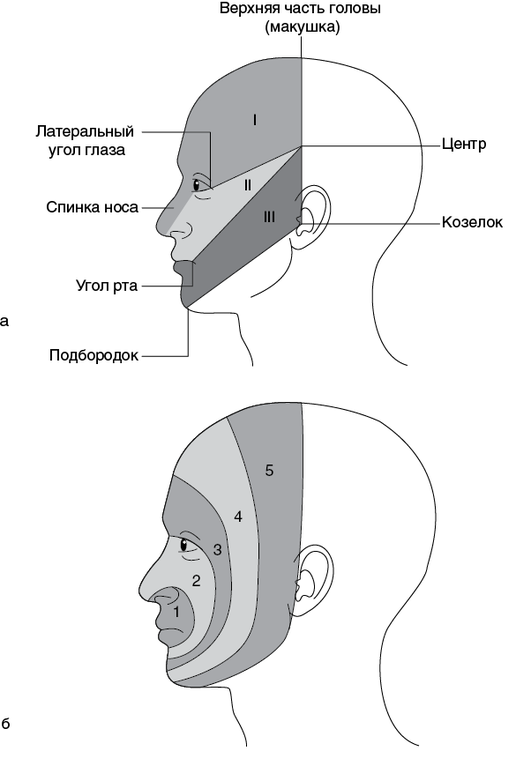

Исследование поверхностной чувствительности , начиная от латерального и переходя к медиальным отделам лица, проводится для того, чтобы выявить нарушения чувствительности «по луковичному типу» по зонам Зельдера (при деструкции ядра спинномозгового пути тройничного нерва).

Построение рисунка боли на схеме головы. При пароксизмальной боли наносят на схему место возникновения боли и стрелками обозначают главные направления, по которым она иррадиирует. Кружками обозначают триггерные области.

Записывают, что провоцирует приступ боли — глотание, жевание, движения языком, прикосновение языком к зубу или десне, движение лицевой мускулатуры, умывание, чистка зубов, движение воздуха и др.

Определение триггерной области. При поиске триггерной области на нижней челюсти указательным пальцем правой руки осторожно касаются кожи, в то время как левой ладонью прижимают мягкие ткани верхней челюсти к скелету лица. При поиске триггерной области на верхней челюсти таким же образом фиксируют мягкие ткани нижней челюсти.

Выявление болезненности в местах выхода ветвей тройничного нерва на лицо . Врач надавливает большими пальцами в области надглазничной вырезки (отверстия), подглазничного и подбородочного отверстий. В норме все три отверстия находятся на одной вертикальной линии. Появление в этих точках болезненности вне приступа может указывать на невропатию той или иной ветви тройничного нерва.

Исследование надбровного рефлекса . При ударе неврологическим молоточком по краю надбровной дуги наблюдается смыкание век. Дуга рефлекса: глазной нерв, ядра мозгового ствола, лицевой нерв.

Исследование роговичного рефлекса. Узким концом бумажной полоски наносят штриховое раздражение на роговице по направлению кнаружи. Ответной реакцией является смыкание век.

Тип нарушения чувствительности в области лица зависит от локализации патологического процесса.

-

Повреждение ветвей тройничного нерва сопровождается нарушением чувствительности в области их иннервации (периферический тип нарушений чувствительности).

-

Ганглиопатия тройничного узла характеризуется хронической сенсопатией с упорным зудом, преобладающим над болью, которая обычно локализуется в области первой ветви тройничного нерва (ганглионарный тип нарушений чувствительности). На этом фоне изредка возникают кратковременные приступы стреляющей боли умеренной интенсивности, распространяющиеся от ресниц и век в сторону волосистой части головы. Несмотря на умеренную интенсивность боли, ее постоянный характер, особенно в сочетании с зудом, трудно переносим. Характерны кожные рубцы белесого цвета на фоне гипер- и депигментации кожи в области лба и передней волосистой части головы.

-

Процесс, локализующийся проксимальнее тройничного узла, вызывает утрату поверхностной чувствительности всего лица и волосистой части головы.

-

Процесс в стволе мозга может сопровождаться своеобразным нарушением чувствительности в концентрических областях лица. Чувствительные нервные волокна тройничного нерва, идущие от латеральной половины кожи лица, оканчиваются в нижних отделах ядер спинномозгового пути тройничного нерва; идущие от кожи носа и окружности рта — в проксимальных его отделах (сегментарный тип нарушений чувствительности).

-

Повреждение тройничного нерва обычно не сопровождается нарушением иннервации в области угла челюсти, которую обеспечивают нервы, исходящие из сегментов С2 и С3.

В табл. 1-3 перечислены симптомы и синдромы, характерные для нарушения чувствительной функции тройничного нерва.

| Симптомы | Топический диагноз |

|---|---|

Внезапная кратковременная (не более 2 мин) стреляющая боль в области иннервации второй или третьей ветви тройничного нерва. Триггерные области на лице или в полости рта. Боль, обычно возникающая при разговоре, глотании, умывании |

Невралгия тройничного нерва |

Тупая постоянная, временами усиливающаяся, временами затихающая боль в области иннервации ветвей тройничного нерва. Гипестезия (анестезия), парестезии, аллодиния в области иннервации ветвей тройничного нерва |

Невропатия тройничного нерва |

Жгучая, постоянная, временами приступообразная боль в одной половине лица, более выраженная в области иннервации глазного нерва. В анамнезе герпетические высыпания на лице, после которых на коже лица (чаще в области лба) остаются белесые рубцы |

Постгерпетическая невропатия тройничного нерва (деструкция тройничного узла) |

Диссоциированные нарушения (выпадение поверхностной, сохранение глубокой чувствительности) на лице в виде кольцевидных областей, захватывающих внутренние, средние или наружные отделы лица. Болевые ощущения отсутствуют |

Деструкция ядра спинномозгового пути тройничного нерва |

Исследование двигательной порции тройничного нерва

Больного просят несколько раз стиснуть и разжать зубы, при этом врач располагает пальцы обеих рук на жевательных, а затем на височных мышцах больного. По степени их напряжения и консистенции делают заключение об их состоянии. На той стороне, где функция нерва нарушена, жевательные мышцы напрягаются слабее.

Больному предлагают подвигать нижней челюстью в разные стороны, открыть и закрыть рот. При открывании рта челюсть смещается в сторону пораженных мышц.

Исследуют нижнечелюстной рефлекс, для чего врач кладет дистальную фалангу большого пальца своей левой кисти на подбородок больного, который при этом держит рот слегка приоткрытым, а правой кистью наносит сверху вниз удар по этому пальцу. Ответной реакцией является сокращение всех жевательных мышц, вызывающих смыкание челюстей. В норме этот рефлекс слабо выражен или не вызывается совсем. Резко повышен при псевдобульбарном параличе.

В табл. 1-4 приведены основные функции мышц, иннервируемых двигательной порцией тройничного нерва.

| Мышца | Функции | Ветви нерва |

|---|---|---|

Височная |

Сокращение всех пучков мышцы поднимает опущенную нижнюю челюсть; задние пучки тянут назад выдвинутую вперед нижнюю челюсть |

Глубокие височные нервы |

Жевательная |

Поднимает опущенную нижнюю челюсть; поверхностная часть мышцы выдвигает челюсть вперед |

Жевательный нерв |

Латеральная крыловидная |

Смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону; двустороннее сокращение мышцы выдвигает челюсть вперед |

Латеральный крыловидный нерв |

Медиальная крыловидная |

Смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону; двустороннее сокращение мышцы выдвигает вперед и поднимает опущенную челюсть |

Медиальный крыловидный нерв |

Челюстно-подъязычная |

Поднимает подъязычную кость кверху и кпереди, участвует в опускании нижней челюсти |

Челюстно-подъязычный нерв |

Переднее брюшко двубрюшной мышцы |

Опускает нижнюю челюсть, поднимает подъязычную кость кверху и кпереди |

Челюстно-подъязычный нерв |

Методы нейровизуализации головного мозга

С помощью компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) осуществляется диагностика внутричерепных объемных образований, черепно-мозговой травмы, различных типов инсульта, рассеянного склероза, инфекционных заболеваний.

Установлена высокая эффективность КТ при исследовании глазниц, мышц глазных яблок, зрительных нервов, височных костей, костей лицевого черепа, околоносовых пазух.

Вызванные потенциалы головного мозга

Метод регистрации вызванных потенциалов (ВП) головного мозга все шире применяется в нейростоматологии, так как позволяет получить объективную информацию о состоянии различных периферических и центральных сенсорных систем. Применяют ВП различной модальности: акустические, тригеминальные, кожно-симпатические, соматосенсорные.

Тригеминальные вызванные потенциалы (ТВП) — современный неинвазивный метод объективного изучения механизмов афферентации в системе тройничного нерва.

Исследования ВП в ответ на болевую стимуляцию подтвердили поражение проводящих путей болевой и температурной чувствительности у пациентов с центральной болью разного уровня происхождения (Максимова М.Ю. и соавт., 2013). В целом нейровизуализацию вызванных ответов мозга на боль в настоящее время считают наиболее перспективной и активно развивающейся областью исследований по проблеме ноцицепции и неврогенных болевых синдромов.

Тригеминальные вызванные потенциалы представляют собой разновидность соматосенсорных вызванных ответов, регистрируемых в ответ на стимуляцию ветвей тройничного нерва. Тройничный нерв уникален тем, что собирает афферентную информацию от области лица и значительной части головы и является одним из немногих краниальных нервов, доступных для тестирования.

Основные характеристики ТВП, по данным разных авторов, существенно разнятся, что, очевидно, обусловлено применением неодинаковой техники регистрации и стимуляции разных типов волокон тройничного нерва.

Увеличение латентного периода ТВП характерно для невропатического компонента в виде дегенеративных изменений нервных волокон тройничного нерва.

Во время регистрации ТВП стимулирующие электроды помещают в местах выхода нижнечелюстного нерва (третьей ветви тройничного нерва), так как это самое удобное положение для рутинных исследований. ТВП с глазничного и верхнечелюстного нервов (первая и вторая ветви) чаще всего значительно искажены из-за наличия помех мышечного происхождения. Используют 2-канальную запись с расположением активных электродов в точках С3 и С4 схемы «10–20%». Референтный электрод располагают в точке Fpz, заземляющий — на переносице. Интенсивность стимуляции превышает чувствительный порог в 1,5–2 раза, но не более 12 мА. Используют прямоугольные импульсы длительностью 100 мс в полосе пропускания усилителя 5–2000 Гц. Число усреднений — 300. Эпоха анализа — 100 мс. Импеданс — не более 5 кОм. В середине исследования меняют полярность стимулирующих электродов для погашения артефакта от стимула. Устойчивая воспроизводимость кривых служит критерием достоверности результатов. Наиболее информативными для изучения системы тройничного нерва в норме и диагностически значимыми для оценки тригеминальной патологии являются латентные периоды пиков P0, N0, P1, N1, P2 и амплитуды P1–N1, N1–P2.

Одним из нейрофизиологических методов диагностики вегетативных нарушений является метод регистрации кожных симпатических вызванных потенциалов (КСВП), позволяющий оценить состояние центральных структур вегетативной нервной системы (ВНС) и проведение по постганглионарным волокнам. Раздражение сенсорных афферентных путей стимулом приводит к активации надсегментарных структур ВНС, усилению потоотделения, изменению потенциала кожи и регистрации ответа. Анализируя КСВП, можно установить преобладающий тонус ВНС по отношению амплитуд I и II фазы, оценить интенсивность вегетативной реакции. Используют КСВП в диагностике вегетативных нарушений при различных неврологических и соматических заболеваниях, психоэмоциональных расстройствах.

Оцениваются следующие параметры: порог реакции, латентный период (начало ответа), амплитуда ответов, связанных с парасимпатической (А1) и симпатической (А2) системами, максимальная амплитуда ответа от пика до пика — интенсивность вегетативной реакции (Атах), соотношение амплитуд отрицательных и положительных компонентов ответа — преобладание симпатической или парасимпатической вегетативной регуляции (А1/А2).

Акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП)— метод регистрации биоэлектрической активности слуховой проводящей системы мозга в ответ на звуковые стимулы. Коротколатентные АСВП представляют собой несколько последовательных колебаний, которые называют компонентами , или пиками . Исследование АСВП позволяет подтвердить патологический процесс на разных уровнях ствола мозга.

Регистрация АСВП производится при последовательной стимуляции короткими звуковыми щелчками каждого уха отдельно. Длительность стимуляции составляет 0,1 мс, интенсивность — 70 дБ над порогом слышимости, частота —10 Гц, число усреднений — 4000. Активные электроды располагаются на сосцевидных отростках, референтный электрод — на вертексе (Cz), электрод заземления — в области лба (Fpz).

У здорового человека при достаточной интенсивности звукового стимула в первые 10 мс определяются 7 компонентов, которые обозначают римскими цифрами. Серия потенциалов наблюдается при последовательной стимуляции медуллопонтинного и понтомезенцефального участков слухового пути. Большинство исследователей придерживаются следующего мнения о происхождении отдельных компонентов АСВП: I пик — ответ дистальной части слухового нерва; II пик генерируется проксимальной (интракраниальной) частью слухового нерва и улитковыми ядрами; III пик — комплексом верхней оливы; IV и V пики — это ответ акустических структур, в частности латеральной петли, на уровне верхних отделов моста мозга и нижних холмиков среднего мозга; VI и VII пики генерируются медиальным коленчатым телом. Последние два пика в норме часто не выделяются, непостоянны и поэтому в клинических исследованиях обычно не используются.

При исследовании АСВП (акустических стволовых вызванных потенциалов) оцениваются латентные периоды (время появления после подачи стимула) I, III, V пиков, межпиковые интервалы (для оценки времени проведения на медуллопонтинном и понтомезенцефальном участке) I–III, III–V, I–V, амплитуды I, III и V пиков.

Люмбальная пункция

Люмбальная пункция производится с целью извлечения цереброспинальной жидкости, которая подвергается биохимическому и цитологическому анализам; определения внутричерепного давления. Показаниями для люмбальной пункции при невропатии тройничного нерва являются подозрение на менингит, энцефалит, опухоль мозга, канцероматоз оболочек мозга.

Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика при невропатии тройничного нерва включает клинический (общий) и биохимический анализы крови, общий анализ мочи; при наличии показаний применяют также молекулярно-биологические, вирусологические, серологические и другие методы исследования.

Алгоритм диагностики невропатической лицевой боли включает следующее.

-

Анализ жалоб пациента, характера чувствительных нарушений и боли.

-

Сбор анамнеза: момент возникновения чувствительных нарушений и боли, возможная связь их с травмой головы и лица, стоматологическими (хирургическими) вмешательствами.

-

Выявление участков максимальной интенсивности чувствительных нарушений и боли.

-

Исследование соматического и неврологического статуса пациента.

-

Необходимые для каждого конкретного случая дополнительные исследования: консультация стоматолога, терапевта, офтальмолога, оториноларинголога, нейрохирурга, КТ или МРТ головного мозга, исследование вызванных потенциалов мозга, исследование сосудов головного мозга, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови.