Пирадов, М. А. Неврологические орофациальные заболевания и синдромы : руководство для врачей / М. А. Пирадов, М. Ю. Максимова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 216 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-7157-9. |

Аннотация

В руководстве представлены современные данные об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении неврологических орофациальных заболеваний и синдромов, которые находятся на стыке многих смежных дисциплин, таких как неврология, стоматология, офтальмология, оториноларингология. Руководство написано в соответствии с современными международными классификациями. Особое внимание уделено симптомокомплексам при невралгиях и невропатиях черепных нервов, болевым синдромам при заболеваниях зубочелюстной системы. Приведены дифференциально-диагностические таблицы, позволяющие отличать неврологические орофациальные заболевания от других нейростоматологических синдромов.

Издание предназначено врачам общей практики, неврологам, стоматологам и другим специалистам, а также студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, слушателям системы дополнительного профессионального образования.

5.4.2. Диагностика

При острой невропатии лицевого нерва инфекционного происхождения или при переохлаждении слабость лицевой мускулатуры возникает внезапно и нарастает на протяжении 48 ч. Парез или паралич мышц лица сначала может начаться в определенных группах мышц верхней или нижней половины лица и сопровождается ощущением онемения и «ползания мурашек», затем распространяется на другие мышечные группы. Нередко паралич мышц лица развивается ночью и обнаруживается больным после пробуждения. Больные бывают обеспокоены, предполагая у себя инсульт или опухоль.

У 60% пациентов развитию прозопареза предшествует боль в области сосцевидного отростка. Боль обычно ноющего или жгучего характера, умеренной интенсивности.

Диагноз «невропатия лицевого нерва» устанавливается на основе неврологического обследования. При периферическом параличе лицевой мускулатуры верхние и нижние группы мышц лица поражаются в одинаковой степени, в то время как при центральном параличе значительно больше бывают затронуты мышцы нижней половины лица, а паралич мышц верхней лицевой группы почти отсутствует. Мышцы верхних отделов лица иннервируются от той части ядра лицевого нерва, к которой поступают двусторонние надъядерные (корково-ядерные) пути.

Слезотечение наблюдают у 2/3 больных, существенно реже возникает сухость глаза. Около 30% больных отмечают искаженное, неприятно усиленное восприятие звуков (гиперакузию). Нарушение вкуса на передних 2/3 языка выявляют у половины больных.

При типичной клинической картине, отсутствии другой неврологической симптоматики и указаний на вторичный генез невропатии дополнительного обследования обычно не требуется.

Шкала Хауса–Бракмана для оценки степени нарушений двигательной функции лицевого нерва (House –Brackman Facial Nerve Grading Scale, 1985).

В шкалу входят оценка движения брови и угла рта по сравнению с противоположной стороной.

Для измерения степени асимметрии лица применяется специальная шкала (HBS — House –Brackman Facial Nerve Grading Scale, 1985 ) с делениями 0,25 см (табл. 5-2). Максимально возможное количество меток — 8 (4, или 1 см — для брови и 4, или 1 см — для угла рта).

| Степень слабости мышц лица | Описание функциональных нарушений | Измерение по шкале | Оценка дисфункции, % |

|---|---|---|---|

I степень |

Функция лицевого нерва не нарушена |

8/8 |

100 |

II степень |

Легкая дисфункция |

7/8 |

80 |

III степень |

Умеренная дисфункция |

5/8–6/8 |

60 |

IV степень |

Умеренно тяжелая дисфункция |

3/8–4/8 |

40 |

V степень |

Тяжелая дисфункция |

1/8–2/8 |

20 |

VI степень |

Паралич лицевой мускулатуры |

0/8 |

0 |

Шкала Янгихара (Y-system — Yangihara Facial Palsy Grading Scale) включает оценку 10 двигательных реакций мышц лица в баллах от 0 (паралич) до 4 баллов (полный объем движений) для каждого движения (табл. 5-3). Максимальная оценка — 40 баллов (симптомов невропатии лицевого нерва нет).

В покое |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

Наморщить лоб |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

Зажмурить глаза |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

Закрыть оба глаза |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

Закрыть один глаз |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

«Выпятить» нижнюю губу |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

Надуть щеки |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

Вытянуть губы, сложить их в трубочку |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

Наморщить нос |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

Показать зубы |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

В табл. 5-4 приводится сравнительная оценка степени невропатии лицевого нерва по шкалам Хауса–Бракмана и Янгихара.

| Общая оценка функциональных нарушений | HBS | Y-system, баллы |

|---|---|---|

Функция не нарушена |

I степень |

40 |

Легкая дисфункция |

II степень |

32–38 |

Умеренная дисфункция |

III степень |

24–30 |

Умеренно тяжелая дисфункция |

IV степень |

16–22 |

Тяжелая дисфункция |

V степень |

8–14 |

Паралич лицевой мускулатуры |

VI степень |

0–6 |

Термины, используемые при описании повреждений лицевого нерва

Нейропраксия — нарушение функции лицевого нерва при сохранности нервных волокон и их соединительнотканных оболочек. Возникает вследствие компрессии нерва. При устранении компрессии функция лицевого нерва восстанавливается полностью.

Аксонотмезис — нарушение целостности нервных волокон с сохранением их соединительнотканных оболочек. При этом наблюдается валлеровское перерождение, развивающееся в дистальном отрезке нервных волокон. Восстановление функций лицевого нерва может быть неполным, причем чем дистальнее локализовано повреждение, тем благоприятнее прогноз.

Эндонейротмезис — нарушение целостности нервных волокон и эндоневрия. Возможно частичное восстановление функций лицевого нерва.

Перинейротмезис — нарушение целостности нервных волокон, эндоневрия и периневрия. Показано хирургическое лечение.

Эпинейротмезис — нарушение целостности нервных волокон и соединительнотканных оболочек. Восстановление функций нерва невозможно. Прогноз неблагоприятный.

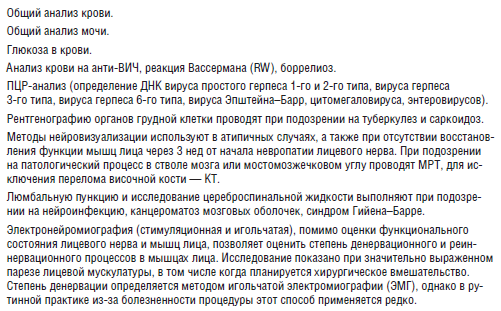

В табл. 5-5 приводятся лабораторные и инструментальные исследования при невропатиях лицевого нерва.

Степень тяжести невропатии и прогноз определяют на основании тяжести прозопареза и данных электронейромиографии (ЭНМГ). При ЭНМГ оцениваются дистальная латентность (скорость проведения импульса от угла нижней челюсти), амплитуда мышечного ответа (М-ответа) и скорость проведения импульса по нерву. При легких прозопарезах латентное время М-ответа мышц лица при раздражении нерва электрическим током составляет 4,5 мс, при прозопарезах средней степени тяжести — 5–5,5 мс, при тяжелых поражениях лицевого нерва латентное время превышает 6 мс или М-ответ вообще не вызывается.

В тех случаях когда к 5–7-му дню от начала болезни величина дистальной латентности и амплитуда М-ответа находятся в пределах нормальных величин, то независимо от тяжести невропатии можно ожидать полного и быстрого восстановления функции. Если латентность увеличивается (что отражает процесс демиелинизации), но амплитуда М-ответа на стороне невропатии остается нормальной или составляет более 30% в сравнении со здоровой стороной (что зависит от целостности аксона), то вероятность полного функционального восстановления в течение 2 мес составляет 84%. Если амплитуда М-ответа 10–30%, то в 88% случаев восстановление будет благоприятным, однако займет от 2 до 8 мес. Если же амплитуда М-ответа менее 10% показателя противоположной стороны, скорость проведения импульса по лицевому нерву на стороне невропатии замедлена более чем на 40%, то прогноз неблагоприятный, восстановление функций мышц лица в дальнейшим будет длительным и неполным. Появление к 2–3-й неделе потенциала фибрилляций, указывающего на процесс аксональной дегенерации, также свидетельствует о неблагоприятном прогнозе с возникновением резко выраженного резидуального дефекта, включая и развитие контрактуры паретичных мышц лица.

Признаки, не характерные для идиопатической невропатии лицевого нерва:

Показания к консультации других специалистов

Консультация оториноларинголога необходима при подозрении на острый и хронический отит, опухоль барабанной полости или околоушной железы.

Консультация инфекциониста показана при подозрении на боррелиоз или другое инфекционное заболевание.

Консультация фтизиатра необходима при подозрении на туберкулез и саркоидоз.

Консультация нейрохирурга показана при черепно-мозговой травме и выявлении опухоли мозга.