Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6366-6

2.9. Протезирование на имплантатах

B.Н. Олесова, Р.Ш. Гветадзе, Ф.Ф. Лосев, Е.Е. Олесов

В настоящее время дентальная имплантация является равнозначным методом замещения дефектов зубных рядов, наряду с МП, опирающимися на зубы, и с съемными, частичными и полными протезами.

Метод дентальной имплантации включен в клинические рекомендации (протоколы лечения) Стоматологической ассоциации России (СтАР) при диагнозе "частичное отсутствие зубов или ПОЗ". Метод дентальной имплантации подразумевает комплексную реабилитацию больных с частичным и полным отсутствием зубов с использованием имплантатов - искусственных опор несъемных и съемных протезов. Метод дентальной имплантации состоит из хирургического и ортопедического этапов и предполагает совместную работу стоматологов хирурга и ортопеда при планировании операции имплантации, конструкции протеза, тактики диспансерного наблюдения.

В историческом аспекте необходимо упомянуть такие конструкции имплантатов, как внутрислизистые, поднадкостничные, трансчелюстные, но в современной ортопедической стоматологии наибольшую эффективность в большинстве клинических ситуаций имеют внутрикостные имплантаты, которые после установки в альвеолярный отросток (альвеолярную часть) челюсти подвергаются процессу остеоинтеграции (табл. 2.9.1).

По локализации в ЧЛО:

|

По материалу:

|

По конструкции:

|

По конфигурации внутрикостной части:

|

По обработке поверхности:

|

Основоположниками остеоинтегрируемых имплантатов признаны P. Branemark, L. Linkow (рис. 2.9.1), в России - Н.Н. Знаменский.

Большинство имплантатов изготавливают из титановых сплавов Grade 4 и Grade 5 (перспективны имплантаты из наноструктурированного титана), востребованы керамические имплантаты из диоксида циркония; имеются имплантаты из материалов с эффектом формовосстановления: на основе никелида титана и ниобия-титана.

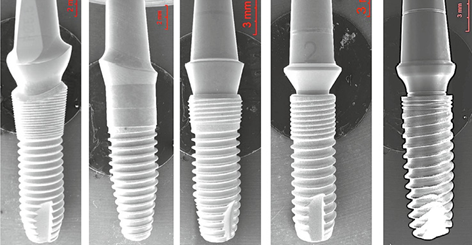

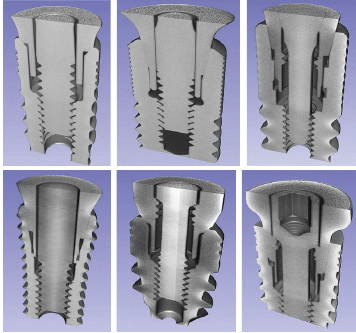

В настоящее время в клинической практике наиболее востребованы осесимметричные, в частности винтовые разборные, имплантаты. Винтовые имплантаты обеспечивают более прогнозируемые результаты остеоинтеграции и позволяют в большинстве случаев обеспечить функциональную эффективность и хорошую эстетику протезов.

Основными характеристиками современных внутрикостных имплантатов являются:

по сравнению с имплантатом для усиления мягкотканной защиты подлежащей костной ткани;

-

индексное антиротационное устройство (внутренний шестигранник и т.п.) для предотвращения раскручивания абатментов;

-

саморез в апикальной части имплантата для усиления его первичной стабильности в костной ткани;

-

кортикальная микрорезьба для улучшения остеогенеза и равномерного распределения функциональных напряжений;

-

текстурированная гидрофильная поверхность для обеспечения контактного остеогенеза (рис. 2.9.2).

Внутрикостные имплантаты способны выдерживать нагрузку (не менее 250Н при вертикальном направлении нагрузки), сопоставимую с функциональной выносливостью естественных зубов, что обусловлено процессом остеоинтеграции внутрикостной части имплантата вследствие контактного и дистантного остеогенеза. По данным большинства исследователей, прочная фиксация имплантатов в костной ткани челюстей после периода остеоинтеграции (2-3 мес на нижней челюсти, 5-6 мес на верхней челюсти) характерна для 97-99% внутрикостных имплантатов.

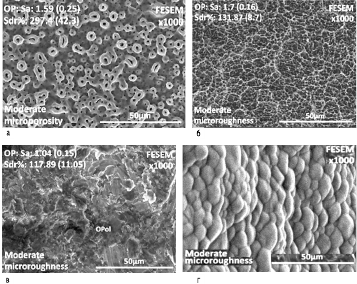

Связь имплантатов с костной тканью обеспечивается текстурированной поверхностью имплантатов, среди которых наиболее распространены поверхность SLA (пескоструйная обработка с последующей очисткой концентрированными кислотами), RBM (пескоструйная обработка с воздействием кислотами низкой концентрации) и анодированная поверхность; при обработке поверхности имплантатов используются электролиты разного состава; текстурированную поверхность имеют и керамические имплантаты (рис. 2.9.3).

Планирование методов ортопедической реабилитации при обследовании больных с частичной или полной адентией, наряду с традиционными видами протезирования, должно включать варианты использования дентальных имплантатов с отражением в индивидуальном информированном добровольном согласии.

Протезы на имплантатах имеют преимущества перед МП и съемными протезами:

-

уменьшение или исключение препарирования естественных зубов;

-

возможность исключить съемные протезы при замещении концевых дефектов зубных рядов;

-

возможность изготовления несъемных протезов при включенных дефектах зубных рядов большой протяженности;

-

возможность изготовления несъемных протезов при ПОЗ или значительное улучшение фиксации ПСП;

-

отсутствие необходимости сохранять зубы с сомнительным периодонтальным прогнозом;

-

профилактика атрофии костной ткани (особенно при непосредственной имплантации, непосредственной и ранней нагрузке имплантатов)(рис. 2.9.4).

Имплантаты показаны для замещения любых дефектов зубных рядов, однако их применение по разным причинам противопоказано при наличии у больного:

К относительным противопоказаниям к дентальной имплантации со стороны общего состояния здоровья относятся:

Относительными противопоказаниями со стороны зубочелюстной системы считаются такие заболевания, как пародонтит, неудовлетворительная гигиена рта, предраковые заболевания рта, деформации зубных рядов и нарушение взаимоотношений челюстей, синдром дисфункции ВНЧС.

Необходимо отметить, что с развитием методов общесоматического и стоматологического лечения разных заболеваний перечень противопоказаний к имплантации сокращается. В то же время наличие любого противопоказания расценивается как фактор риска и снижает эффективность имплантации.

Для выявления противопоказаний к имплантации и планирования имплантологического лечения расширяется перечень обязательных и дополнительных методов обследования амбулаторных стоматологических больных. К обязательным методам обследования относятся:

По показаниям в дизайн обследования включается: консультация терапевта (узкого специалиста), электрокардиограмма, анализ мочи, иммунологическое обследование, денситометрия костной ткани, измерение электропотенциалов тканей рта, исследование микрофлоры рта и др.

Методы дентальной имплантации делятся по срокам с момента удаления зуба на непосредственную, раннюю, отсроченную (табл. 2.9.2).

По сроку с момента удаления зуба:

|

По срокам нагрузки имплантата:

|

С использованием остеопластических материалов:

|

С использованием мягкотканной пластики:

|

Наиболее прогнозируемые результаты имплантации получены при отсроченной имплантации в полностью перестроившуюся после удаления зуба костную ткань. Воспалительные осложнения и недостаточное качество остеоинтеграции при непосредственной имплантации в лунку удаленного зуба встречаются значительно чаще по сравнению с отсроченной имплантацией. Ранняя имплантация в период перестройки лунки удаленного зуба по своей эффективности приближается к отсроченной.

Функциональная нагрузка имплантата производится в большинстве случаев после его раскрытия и периода интеграции 2-6-9 мес в зависимости от челюсти, состояния костной ткани и применения при имплантации остеопластических материалов.

В настоящее время все чаще производится немедленная или ранняя нагрузка установленных имплантатов временным, как правило, несъемным протезом, что сокращает сроки замещения дефекта зубного ряда. Однако остеоинтеграция имплантата на фоне его непосредственной или ранней нагрузки возможна при соблюдении следующих условий:

-

оптимальное число имплантатов на протяжении дефекта зубного ряда;

-

благоприятная для первичной стабильности структура костной ткани челюсти (II типа и при бикортикальной установке III типа по Lekholm и Zarb);

-

высокая первичная стабильность имплантатов, которая соответствует показателю динамометрического ключа при установке имплантатов - 35 Нсм (известен способ определения стабильности имплантатов - магнитно-резонансный анализ прибором Osstell Mentor, в соответствии с которым первичная стабильность соответствует показателю не менее 60 ед. КСИ);

-

исключение временного протеза на имплантатах из окклюзионных контактов и тщательный контроль окклюзионных взаимоотношений при невозможности такого исключения;

-

ограничение функциональной нагрузки на период остеоинтеграции.

В целях увеличения объема костной ткани в зоне необходимой установки имплантатов и создания условий для оптимального распределения функциональных напряжений в костной ткани вокруг имплантатов более чем у половины больных с дефектами зубных рядов применяются остеопластические материалы. Они подразделяются на аутогенные (донором является сам человек); аллогенные (донором является другой человек); ксеногенные (донором является животное); аллопластические (синтетические, в том числе полученные из природных материалов). В связи с высоким остеоинтегративным потенциалом аутокости она используется в сочетании с другими остеопластическими материалами при проведении костной пластики; при этом забор аутокости производится из разных областей челюсти больного (подбородочной, ретромолярной, бугра верхней челюсти и т.д.) или из других костей скелета. Чаще всего для увеличения объема костной ткани используются измельченная аутокость и остеопластические материалы с покрытием резорбируемыми коллагенсодержащими или нерезорбируемыми титановыми мембранами для изоляции зоны операции. Для увеличения объема костной ткани возможно использование костных блоков или методики расщепления альвеолярного гребня в сочетании с остеопластическими материалами. В имплантологии широко применяется субантральная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти при его недостаточной высоте в боковом отделе. Возможно проведение закрытого синус-лифтинга, когда через сформированное костное ложе имплантата нагнетается остеопластический материал под слизистую оболочку дна верхнечелюстного синуса. Более универсален открытый синус-лифтинг, при котором производится гайморотомия боковой стенки синуса, часть этой стенки перемещается вместе с прилежащей слизистой оболочкой вглубь синуса и создается пространство для заполнения остеопластическим материалом. Перечисленные методы увеличения объема костной ткани челюстей применяются как предварительно - с последующей установкой имплантатов в новообразованную костную ткань, так и во время операции имплантации при условии достаточной первичной стабильности имплантатов в собственной костной ткани челюсти. В ряде случаев для увеличения объема костной ткани применяется метод дистракционного остеогенеза с использованием специальных дистракторов.

Альтернативой остеопластического восстановления объема костной ткани в области имплантации следует рассматривать применение узких или коротких имплантатов, которые уступают имплантатам стандартных размеров по биомеханическим показателям.

Необходимость хорошего эстетического результата при протезировании на имплантатах, а также для создания слоя плотной кератинизированной десны вокруг внутриротовой части имплантата для профилактики периимплантита, устранения дефицита мягкой ткани при остеопластическом увеличении костной ткани обусловливает применение методов мягкотканной пластики в зоне имплантации или вокруг установленных имплантатов.

В ходе предимплантационной санации полости рта необходимо по показаниям провести углубление преддверия полости рта и пластику коротких уздечек губ и щек в зоне будущей имплантации.

В зоне имплантации применение методов мягкотканной пластики возможно до имплантации - при проведении остеопластических вмешательств, во время установки имплантатов и при раскрытии имплантата - вокруг формирователей десны или временных коронок на временных или постоянных абатментах. При этом наиболее распространено применение: свободного десневого трансплантата; свободного соединительнотканного трансплантата; соединительнотканного трансплантата на ножке; аллогенного коллагенового матрикса. Свободный мягкотканный трансплантат забирается в основном из нёбной области. Соединительнотканный трансплантат на ножке формируется с нёбной поверхности десны вокруг имплантата с дальнейшим перемещением в область вестибулярной десны.

Выбор числа, размеров, положения имплантатов в челюсти и методики имплантации определяются в первую очередь конструкцией будущего протеза, параметрами его искусственного ряда, а также наличием факторов риска в стоматологической имплантологии. К ним относятся:

При планировании имплантации необходим этап моделирования на диагностической модели из воска или композита будущего искусственного зубного ряда с учетом индивидуальных морфоанатомических и окклюзионно-артикуляционных параметров ЧЛО.

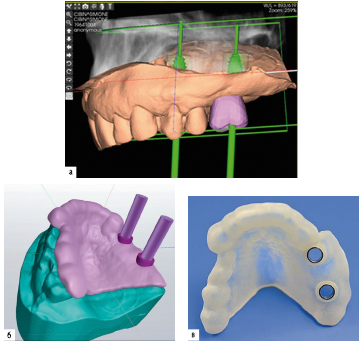

В связи с развитием цифровых технологий диагностика, планирование и изготовление протезов на имплантатах во многих случаях проводится с использованием специальных программ оценки анатомических особенностей пациента, плотности костной ткани, виртуального конструирования будущего зубного ряда, управления процессом изготовления протезов (фрезерования, спекания, прессования, 3D-печати). В имплантологии, так же как в других разделах ортопедической стоматологии, происходит процесс замены оттискных материалов на процесс отображения клинических условий полости рта с помощью внутриротовых сканеров, технологии воскового моделирования конструкции протезов - на цифровое моделирование, технологии литья сплавов для каркасов протезов - на технологии фрезерования каркасов преимущественно из диоксида циркония.

Протезы на внутрикостных имплантатах классифицируются по способу фиксации в полости рта на съемные и несъемные (табл. 2.9.3).

По способу фиксации в полости рта:

|

По способу фиксации к имплантатам:

|

По конструкции протеза:

|

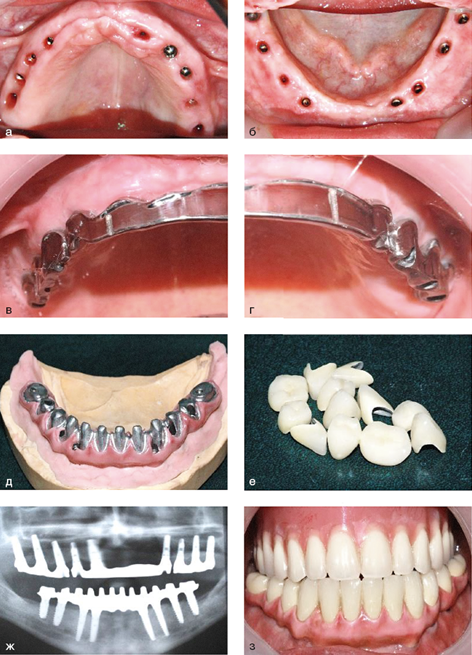

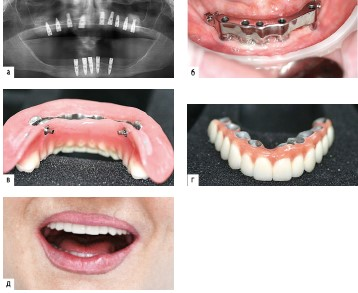

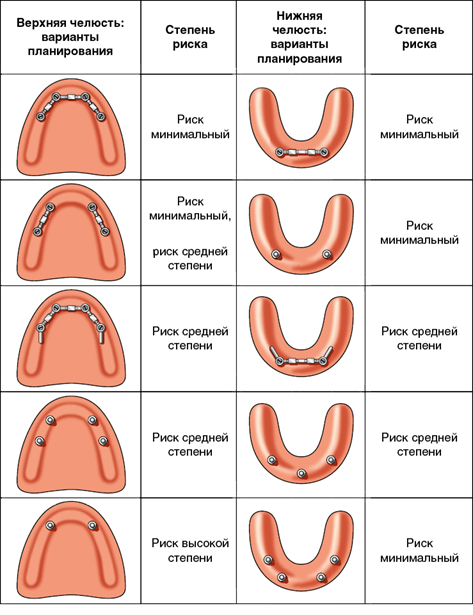

Съемные протезы могут удерживаться на имплантатах с помощью телескопической фиксации, лабильными, полулабильными и жесткими замковыми креплениями разной конструкции (балочными, сферическими, цанговыми, поворотными замками и т.д.) (рис. 2.9.5). В съемных протезах, как правило, на 2-4 имплантатах, установленных в фронтальном отделе челюсти, целесообразно объединение имплантатов балочными конструкциями, несущими дополнительные замковые крепления. Чем больше имплантатов, тем более жестким может быть замковое крепление. Можно увеличить число имплантатов до 5-6, однако расстояние между имплантатами должно быть более 2 мм по всему периметру.

Имплантаты чаще применяются для несъемных протезов, которые могут быть металлокерамическими, металлопластмассовыми, цельнокерамическими, керамико-керамическими на каркасе из диоксида циркония, а также с использованием стандартных пластмассовых зубов на металлическом каркасе (так называемые условно-съемные протезы) (см. рис. 2.9.4).

По способу фиксации к имплантатам несъемные протезы делятся на винтовые и цементные; условно-съемные протезы всегда фиксируются к опорным имплантатам с помощью винтов. Винтовая фиксация протезов к имплантатам обусловлена:

-

необходимостью в ряде случаев проведения профессиональных гигиенических мероприятий в отдаленные сроки пользования несъемными протезами;

-

распространением методики эстетического формирования десны после раскрытия имплантатов временными коронками;

-

ненадежностью цементной фиксации при необходимом использовании эстетических стандартных абатментов небольшого размера;

-

невозможностью полного удаления излишков цемента по краю коронки в глубине периимплантатной десны;

-

проблемой снятия МП на имплантатах при расцементировке одной из опорных коронок.

Винтовая фиксация чаще всего реализуется имеющимися в каждой системе имплантатов окклюзионными винтами (короткими - до соединения искусственной коронки с абатментом или длинными - до соединения с имплантатом) с последующим закрытием отверстия в коронке над винтом светоотверждаемым композитом или керамической вкладкой. В связи с изменением цвета композита и возможной расфиксацией композита актуальны боковые винты с язычной или нёбной поверхности коронок на имплантатах.

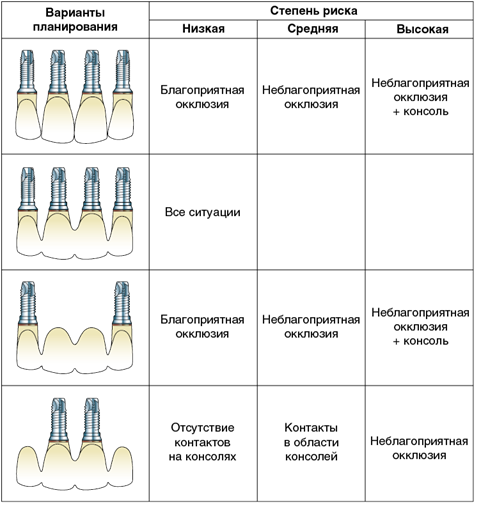

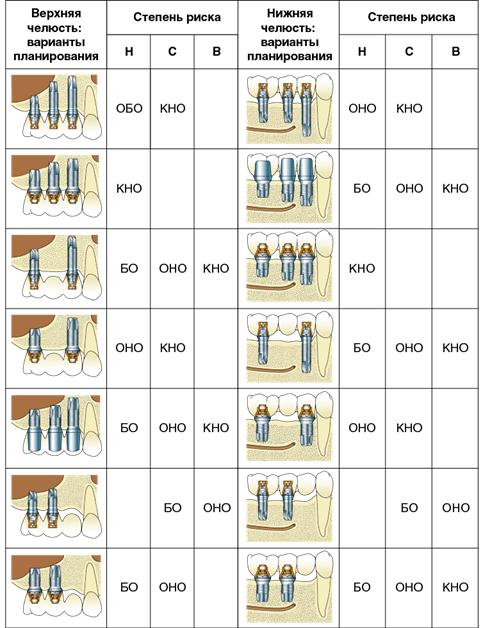

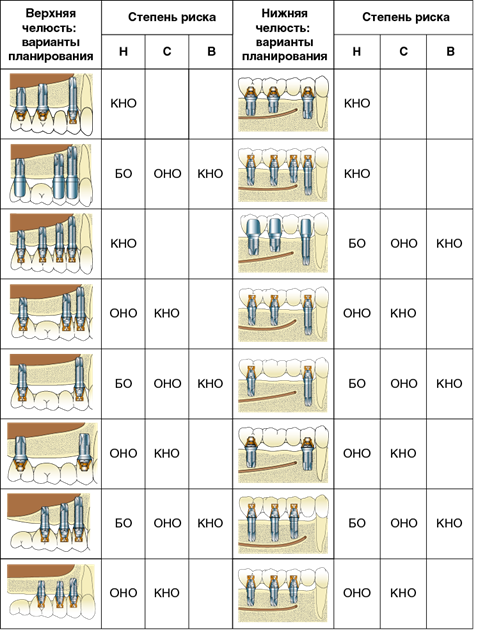

При несъемном протезировании адекватна установка имплантатов в количестве, соответствующем числу удаленных зубов, и в положении, близком к перпендикуляру относительно окклюзионной поверхности необходимой искусственной коронки (рис. 2.9.6). Расстояние между имплантатами должно быть не менее 2 мм. При установке оптимального размера имплантатов, сопоставимого с размерами корней отсутствующих зубов, в некоторых случаях возможно уменьшение числа опорных имплантатов МП (рис. 2.9.7-2.9.10). Уменьшение числа имплантатов для несъемного протезирования возможно в следующих клинических ситуациях:

-

отсутствие двух центральных резцов и одного бокового резца - возможна установка 2 имплантатов в зоны центрального и бокового резцов по краям дефекта (допустима установка 2 имплантатов в области центральных резцов);

-

отсутствие всех резцов - возможна установка 2 имплантатов в области боковых резцов или в области центральных резцов (допустима установка 3 имплантатов в области боковых и одного центрального резца или в области центральных и одного бокового резцов);

-

включенный дефект в боковом отделе не более 3 зубов - возможна установка 2 имплантатов по краям дефекта;

-

дистально неограниченный дефект в боковом отделе не более 3 зубов - возможна установка 2 имплантатов по краям дефекта (допустима установка 2 имплантатов ближе к краю дефекта);

-

дистально неограниченный дефект в боковом отделе протяженностью 4 зуба - возможна установка 3 имплантатов, 2 из которых размещаются по краям дефекта (допустима установка 3 имплантатов, смещенных к медиальному или дистальному краю дефекта, или 2 имплантатов по краям дефекта). На нижней челюсти ввиду наличия ментального отверстия установка 2 или 3 рядом стоящих имплантатов производится с дистальногокрая дефекта.

Нежелательно одновременное использование имплантатов и зубов в качестве опоры несъемного протеза, так как физиологическая подвижность зубов неблагоприятно скажется на устойчивости остеоинтегрированных внутрикостных имплантатов.

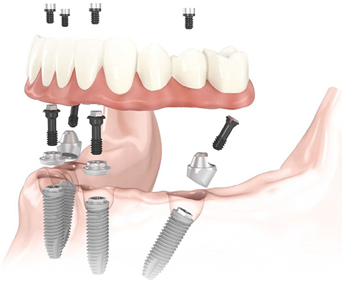

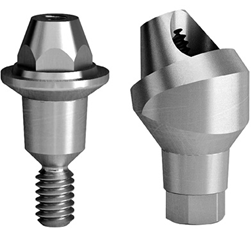

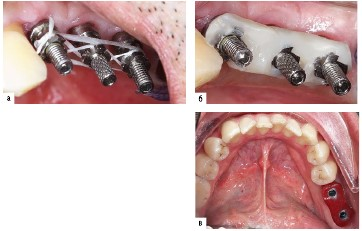

Несъемное протезирование при ПОЗ с успехом реализуется на 5-6 внутрикостных имплантатах в фронтальном отделе челюсти путем конструирования укороченного зубного ряда протеза. Исследования P. Branemark показали более высокую функциональную эффективность таких протезов по сравнению с ПСП. В ряде случаев при высокой первичной стабильности имплантатов возможно применение меньшего числа имплантатов для опоры несъемного протеза, т.е. реализация методики All-on-4, при которой установка крайних имплантатов вынужден-но производится с наклоном для профилактики травмирования n. mentalis и sinus maxillaris (рис. 2.9.11). Небольшое число опорных имплантатов, нагрузка "под углом" крайних имплантатов и реализация в этой методике немедленной нагрузки имплантатов в совокупности повышают риск функциональной перегрузки костной ткани, что обусловливает важность соблюдения показаний к такому протезированию и его планированию, а также необходимость контроля функциональной нагрузки и гигиены в период эксплуатации протеза All-on-4. Особенностями протезирования по методике All-on-4 являются: немедленная нагрузка имплантатов временным несъемным протезом с винтовой фиксацией к имплантатам; использование специальных абатментов multi-unit для компенсации наклона имплантатов; укороченный зубной ряд; протез на основе металлической балки (каркаса) с искусственными композитными или керамическими зубами.

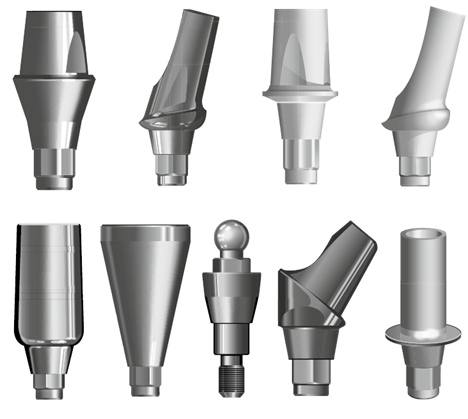

Абатменты multi-unit, прямые и угловые, используются для опоры условно-съемных протезов с разным числом опорных имплантатов (рис. 2.9.12).

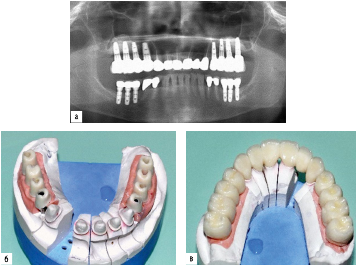

Совместное планирование ортопедом и хирургом числа и локализации имплантатов проводится в настоящее время по данным КТ ЧЛО и в соответствии с конфигурацией будущего искусственного ряда, полученного на диагностических моделях с учетом индивидуальных морфофункциональных параметров оставшегося зубного ряда и артикуляционно-окклюзионных взаимоотношений челюстей. При этом целесообразно при КТ использование индивидуальных рентгенологических шаблонов и программ компьютерного планирования имплантации с последующим изготовлением хирургических шаблонов для точной реализации плана установки имплантатов во время хирургической операции (рис. 2.9.13).

Алгоритм выбора конструкции протеза при частичном отсутствии зубов должен, прежде всего, включать изучение возможности применения одиночных или объединенных искусственных коронок на имплантатах, число которых соответствует числу удаленных зубов; при невозможности установить необходимое число имплантатов применяются МП с опорой на имплантаты и промежуточной частью протяженностью не более 2 премоляров.

При ПОЗ алгоритм выбора конструкции протеза включает рассмотрение следующих возможностей:

-

несъемное протезирование одиночными или объединенными коронками с опорой на 8-10 имплантатов на одной челюсти;

-

условно-съемное протезирование с опорой на 5-6 имплантатов во фронтальном отделе челюсти (в ряде случаев возможна реализация технологии All-on-4 с наклонной установкой крайних имплантатов или протезирования с использованием имплантатов в скуловую кость Zigoma);

-

съемное протезирование на 2-4 имплантатах с использованием балочной и другой замковой фиксации;

-

съемное протезирование на 1-2 имплантатах с использованием шаровидных аттачментов.

При изготовлении протезов на имплантатах их каркасы могут изготавливаться из диоксида циркония или сплавов металлов с последующей облицовкой керамикой; с целью профилактики гальванизма при использовании сплавов металлов предпочтительнее золотосодержащие и титановые сплавы. Применение пластмассовой облицовки для постоянных несъемных протезов в имплантологии не рекомендуется из-за ее недостаточной биосовместимости и адгезии микрофлоры рта. С целью снижения электрохимических реакций при контакте титановых имплантатов с металлическими каркасами более целесообразно использование титановых и благородных сплавов для каркасов протезов на имплантатах. Преимущества CAD/CAM-технологий - высокая прецизионность и прочность фрезерованных каркасов из фабричных сплавов и керамики - вытесняют из имплантологии технологию литья по восковым моделям.

На период остеоинтеграции имплантатов и изготовления постоянных протезов требуется использование временных протезов, которые должны быть предпочтительно несъемными с опорой на оставшиеся зубы; иногда для опоры таких протезов временно устанавливаются дополнительные узкие внутрикостные имплантаты. Использование съемных протезов из пластмассы (в том числе термопластов) требует тщательного контроля для профилактики пролежневых явлений над имплантатами в период их остеоинтеграции.

Форма, размеры искусственных коронок и МП на имплантатах (включая их окклюзионные поверхности), а также их взаимоотношение с окружающей десной должны соответствовать естественным зубам, которые они заменяют. Формирование видимых промывных пространств; изготовление излишне длинных коронок и зубов (в том числе с искусственной десной); уменьшение площади и высоты бугорков окклюзионной поверхности является вынужденной мерой при конструировании протезов на имплантатах в сложных клинических условиях.

Процесс изготовления съемных и несъемных протезов с опорой на имплантаты в основном соответствует стандартным технологиям зубного протезирования, но имеет ряд отличий.

Перед изготовлением постоянного протеза требуется этап формирования десны вокруг раскрытого имплантата путем присоединения к имплантату формирователя десны или временного абатмента с временной коронкой; этот этап в среднем занимает 14 дней.

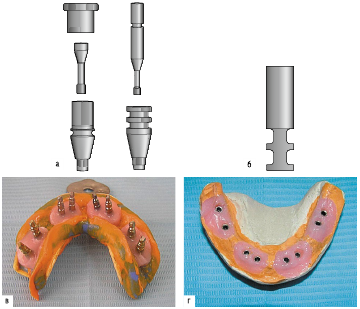

Из-за сложности отображения окружающих тканей на уровне пришеечной части имплантата требуются специальные приспособления - трансфер и лабораторный аналог при получении оттиска и рабочей модели челюсти с имплантатами (рис. 2.9.14). Получение двухслойного оттиска в зависимости от размеров и локализации зубов по краям дефекта возможно с использованием закрытой или открытой ложки (с отверстиями по дну ложки); в большинстве случаев рекомендуется изготовление индивидуальной оттискной ложки. Для профилактики смещения трансферов возможно использование двух способов их объединения перед получением оттиска: с помощью пластмассы в полости рта и с использованием лабораторно изготовленных трансфер-чеков (рис. 2.9.15).

Важнейшей особенностью протезирования на имплантатах является необходимость использования искусственных стандартных или индивидуально изготовленных внутриротовых опор (абатментов), которые в преобладающем большинстве систем соединяются с внутренней частью имплантата винтом (табл. 2.9.4, рис. 2.9.16, 2.9.17).

По назначению:

|

По конструкции:

|

По конструкционному материалу:

|

В разных системах имплантатов комплектующие для этапа протезирования могут иметь особенности, но наиболее распространенными являются:

-

титановые абатменты эстетической конфигурации коронкового уступа;

-

абатменты из беззольной пластмассы для изготовления индивидуальных металлических абатментов (с металлической опорной частью и пластмассовые);

-

керамические абатменты прямые и угловые (с металлической опорной частью и цельнокерамические);

Иногда применяют абатменты, опорные части керамических абатментов и основания абатментов для индивидуального литья, изготовленные из золотосодержащих сплавов.

Для фиксации временных ПК на имплантатах предусмотрены пластмассовые абатменты.

Имеется возможность CAD/CAM-фрезерования индивидуальных абатментов из заготовок диоксида циркония после сканирования рабочей модели и компьютерного моделирования формы абатмента.

Керамические индивидуальные абатменты востребованы при протезировании в эстетически значимой зоне, особенно при тонком биотипе десны. Использование в подобных клинических ситуациях титановых абатментов может привести к эстетической проблеме протезирования на имплантатах - просвечиванию металла абатмента, а при рецессии десны вследствие хронического воспаления - к его обнажению.

Позиционирование абатментов в полости рта облегчается использованием специального индивидуального позиционера "абатмент-чека", который изготавливается в лаборатории из безусадочной пластмассы Pattern Resin по модели с установленными абатментами.

На этапах получения оттиска, примерки и фиксации абатментов, а также при винтовой фиксации протеза необходимо применение динамометрического ключа для достижения и контроля определенного усилия закручивания винтов при соединении элементов протезной конструкции (имплантатов, абатментов, протезов). В связи с разнообразием имплантатов, винтов и типов ортопедических конструкций используются разные усилия завинчивания (торк): от 15 до 35 Нсм.

Целесообразно, особенно при невозможности визуального контроля зоны контакта трансфера, абатмента и протеза с имплантатом из-за глубокого поддесневого положения, применение рентгенологического контроля припасовки указанных компонентов. Возможно использование пробы Шеффилда при примерке протяженного каркаса протеза во рту: определение смещения протеза при закручивании крайнего фиксирующего винта.

С помощью прибора компьютерного анализа окклюзии T-scan рекомендуется специальная окклюзионная припасовка протезов на имплантатах при наличии естественных зубов: окклюзионный контакт на имплантате должен возникать на 0,3 с позже, чем на естественных зубах с учетом демпфирующей способности периодонта.

При завершении этапа протезирования на дентальных имплантатах обязательно проведение диспансерного наблюдения (1-2 раза в год) за больными с имплантатами с целью своевременной коррекции окклюзионных взаимоотношений, проведения профессиональной гигиены рта, устранения дефектов протезирования.

Требования к гигиеническому состоянию рта приобретают в имплантологии особое значение, в связи с чем необходимы формирование у больных достаточной мотивации к соблюдению индивидуальной гигиены и расширение ее методов. Наряду с использованием зубных щеток средней жесткости целесообразно назначение интердентальных средств гигиены (флоссов, ершиков, монопучковых зубных щеток) и стоматологических ирригаторов.

Метод дентальной имплантации имеет определенные осложнения. На этапе функционирования протезов на имплантатах наиболее частым осложнением является развитие воспалительных явлений в десне вокруг имплантатов - мукозит, который устраняется путем активизации гигиенических мероприятий и терапевтического пародонтологического лечения. По разным данным, мукозит встречается из-за недостаточной индивидуальной гигиены почти у половины установленных имплантатов.

Более значимым осложнением в имплантологии считается периимплантит, сопровождающийся резорбцией костной ткани в пришеечной области имплантата. Частота выявления периимплантита при разных методиках имплантации и протезирования варьирует от 2 до 10%. Причинами периимплантита могут быть как недостаточная гигиена рта, так и перегрузка костной ткани имплантатом вследствие недостаточного числа опорных имплантатов под протезом или недостаточного объема костной ткани вокруг имплантатов для адекватного восприятия функциональных нагрузок. Кроме того, периимплантит развивается из-за микроподвижности абатмента и скопления зубного налета при неточном соединении абатмента с имплантатом или протеза с абатментом на этапе протезирования. Это происходит при использовании неоригинальных компонентов для протезирования (стандартных абатментов или титановых оснований при изготовлении индивидуальных абатментов), которые не могут обеспечить прецизионность соединения имплантата с абатментом, характерную для оригинального производства.

Профилактике периимплантита посвящена концепция нулевой резорбции костной ткани Zero bone loss (Т. Линкявичус), которая базируется на установленном авторами факте резорбции костной ткани у имплантата при недостаточной толщине мягкой ткани в пришеечной области имплантата. Сущность концепции заключается в необходимости мягкотканной пластики на разных этапах имплантации (до или в период остеоинтеграции, после раскрытия имплантата) для оптимизации толщины десны над имплантатом в периоде остеоинтеграции и вокруг супраструктуры после раскрытия имплантата.

Другой возможностью профилактики мукозита и периимплантита является концепция "одного абатмента на всю жизнь", исключающая травмирующее воздействие на периимплантатную десну многократной смены (замены) компонентов имплантационной системы в процессе протезирования (формирователей десны, трансферов, временных и постоянных абатментов, временных коронок). Однократный контакт супраконструкции с десной в период ее ремоделирования после раскрытия имплантата формирует максимально плотный контакт конструкции с окружающими мягкими тканями, препятствуя проникновению микроорганизмов и ротовой жидкости.

Эффективность лечения периимплантита до настоящего времени трудно гарантировать в связи с его рецидивированием и сложностью восстановления костной ткани вокруг имплантата. Лечение периимплантита заключается в хирургической и антибактериальной санации периимплантатного кармана, общей антибактериальной терапии и направленной тканевой регенерации.

При пользовании протезами на имплантатах иногда встречаются переломы соединительных винтов, выпадение композитных реставраций над винтами, расцементировка протезов на имплантатах, переломы протезов и имплантатов. Указанные осложнения (кроме переломов имплантатов) устраняются методами ортопедической стоматологии. Извлечение отломка винта производится с использованием специальных инструментальных наборов, позволяющих осуществить нарезание паза в винте и его выкручивание либо высверливание винта из имплантата с последующим нарезанием резьбы специальным метчиком.

По современным данным, обобщающим длительный и большой опыт применения дентальных имплантатов, срок их функционирования превышает 20 лет при несъемном протезировании, за это время в связи с изменением клинической ситуации в полости рта и изнашиваемости протезов на имплантатах могут потребоваться повторное или дополнительное протезирование и установка дополнительных имплантатов. Такая практика подтверждает современную концепцию пожизненной установки дентальных имплантатов.

В имплантологии выработаны критерии эффективности дентальной имплантации (Smith, 1987):

Эти критерии не предусматривают удаление имплантатов в течение 10 лет; в течение 5 лет нагрузки у 85% имплантатов не должны выявляться признаки периимплантатного воспаления и резорбции костной ткани, в течение 10 лет - у 80% имплантатов.

При соблюдении всех принципов дентальной имплантологии эти критерии достижимы, а метод дентальной имплантации зарекомендовал себя как высокоэффективный при ортопедической реабилитации стоматологических больных.