Детская терапевтическая стоматология

Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / под ред. Леонтьева В.К., Кисельниковой Л.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0 |

Аннотация

Национальное руководство по детской терапевтической стоматологии представляет собой второе издание, дополненное и усовершенствованное его авторами в соответствии с развитием специальности и предложениями коллег.

Данное руководство состоит из книги и электронного приложения, содержит современную и актуальную информацию по общим и частным вопросам детской терапевтической стоматологии и профилактике стоматологических заболеваний в детском возрасте, изложенную с позиций доказательной медицины. Издание содержит большое количество иллюстраций, описание технологий, фармакологический справочник и приложения.

Электронное приложение включает основные нормативные документы, регламентирующие деятельность детских врачей-стоматологов и детской стоматологической службы в Российской Федерации, образцы учетно-отчетной документации и описание порядка заполнения медицинской документации. Кроме того, в нем представлены компьютерные программы по составлению схем индивидуальной профилактики кариеса и заболеваний пародонта для детей и подростков.

Руководство предназначено врачам-стоматологам, клиническим ординаторам, интернам, студентам старших курсов стоматологических факультетов.

Д38

Глава 22. Методы профилактики и лечения фиссурного кариеса

Фиссурный кариес - одна из самых ранних и распространенных форм кариеса зубов. Клинические наблюдения последних лет свидетельствуют о том, что 80% всех кариозных полостей у детей от 5 до 15 лет расположены в фиссурах и ямках (Леонтьев В.К., Кисельникова Л.П., 1995; Попруженко Т.В., 1998; Барер Г.М., 1998).

Фиссуры зубов представляют собой складки эмали, впяченные внутрь поверхности зубов и имеющие вид щелей, расположенных между буграми моляров и премоляров.

Фиссурам зубов свойствена вариабельность форм и размеров. Глубина фиссур может быть от 0,25 до 3,0, ширина на дне - от 0,1 до 1,2, в центре - от 0,006 до 1,5 мм. Толщина эмали на стенках фиссуры и в области дна колеблется от 0,01 до 1,3 мм.

По форме фиссуры бывают воронко-, конусо-, капле-, пробиркообразными, имеющими несколько рогов-ответвлений. Известна классификация фиссур зубов, предложенная П.А. Леусом (1962):

В молодом возрасте преобладают более широкие фиссуры. Форма и размеры фиссур зависят от условий закладки и формирования зачатков зубов, их развития, степени минерализации зубов и их фиссур, от интенсивности процесса кислотопродукции, деминерализации и реминерализации в полости рта.

Согласно современным взглядам, причина возникновения кариеса, локализующегося на любой поверхности зуба, - кислотообразующая микрофлора полости рта. В возникновении фиссурного кариеса ведущую роль также играет этот фактор.

Однако патогенез фиссурного кариеса имеет свои специфические черты, обусловленные особенностями анатомического строения фиссур, что способствует созданию оптимальных условий для задержки углеводов, развитию микрофлоры, затруднению минерализации фиссур и удлинению периода их гипоминерализации.

Установлено, что минерализация эмали зубов в области фиссур происходит длительно (по сравнению с другими участками зуба). Окончательное созревание твердых тканей в области бугров и гладких поверхностей коронок зубов происходит через 3-6 мес после прорезывания зуба. А созревание эмали в области фиссур моляров и премоляров происходит через 2-3 года после прорезывания зубов.

Наиболее активно процессы созревания эмали фиссур происходят в первый год после прорезывания жевательной поверхности зуба. В первые 3 мес после прорезывания минерализация составляет 43%.

Длительный период гипоминерализации твердых тканей - основной патогенетический фактор фиссурного кариеса. В период незавершенной минерализации на фоне низкой кислотоустойчивости эмали отмечена наибольшая восприимчивость зубов к кариесу.

Углубленный клинико-лабораторный анализ динамики фиссурного кариеса показал, что в 99,03% начальный кариес фиссур возникает в период активного созревания (в течение первого года после прорезывания зуба), и лишь в 0,97% выявлено поражение кариесом фиссур после завершения процессов созревания.

Таким образом, фиссурный кариес - это кариес, возникающий в самых ранних стадиях созревания эмали. Дальнейшая динамика фиссурного кариеса, равно как и особенности созревания эмали в интактных фиссурах, определяется их исходным уровнем минерализации (ИУМ).

Для оценки степени зрелости твердых тканей прорезывающихся зубов используют электрометрический способ определения минерализации эмали зуба, основанный на способности не полностью минерализованных тканей проводить электрический ток различной величины в зависимости от степени их зрелости. В норме электропроводимость полностью минерализованной эмали без признаков деминерализации равна нулю.

На основании углубленных клинико-лабораторных исследований введено понятие об ИУМ эмали зубов (табл. 22-1).

| Максимальная электропроводность эмали | Клиническая картина | ИУМ эмали |

|---|---|---|

Менее 8 мкА |

Эмаль зуба плотная, блестящая, зонд скользит по ее поверхности |

Высокий |

9-20 мкА |

Единичные фиссуры имеют меловидный цвет с матовым оттенком, иногда отмечается задержка зонда в 1-2 фиссурах |

Средний |

Более 20 мкА |

Эмаль жевательной поверхности лишена естественного блеска, цвет почти всех фиссур белесый, меловидный, с матовым оттенком, зонд задерживается в 2-3 наиболее глубоких фиссурах |

Низкий |

Определены существенные различия в динамике процессов созревания и поражения кариесом моляров с разным ИУМ. Фиссуры с высоким ИУМ самые кариесрезистентные, процесс созревания эмали происходит в них в течение короткого времени (6-8 мес), в этих молярах кариес не возникает.

В наиболее глубоких, гипоминерализированных фиссурах зубов с низким ИУМ процессы созревания не происходят, развитие кариеса начинается практически на фоне прорезывания коронки, достигая 100% распространенности кариеса к году после прорезывания (рис. 22-1, 22-2).

Предотвращение фиссурного кариеса - это индивидуальная профилактика, которая сочетает специфические этиотропные и патогенетические методы. Она определяет клиническое состояние фиссур, учитывает разную степень зрелости и кариесрезистентности, воздействует на процессы созревания, ускоряет минерализацию, создает условия для препятствия попадания в фиссуры микрофлоры и углеводов.

Патогенетический метод профилактики

Патогенетический метод профилактики фиссурного кариеса, направленный на регуляцию процессов созревания эмали, учитывает степень зрелости фиссур и уровень их кариесрезистентности.

Применяя местные средства профилактики в период прорезывания, можно успешно и целенаправленно регулировать процессы созревания интактных фиссур зубов.

Эффективность патогенетического метода зависит от ИУМ фиссур, вида применяемого профилактического средства и времени его воздействия на твердые ткани.

Однократная обработка прорезывающихся моляров фторлаком♠ ускоряет процессы созревания фиссур на 7,05%.

Наиболее благоприятный период для проведения метода - первые 3 мес после прорезывания жевательной поверхности зуба. Рекомендуют длительное (не менее месяца) сочетанное применение фтор- и кальцийсодержащих препаратов сразу же после прорезывания жевательной поверхности.

Кальцийсодержащие препараты используют в домашних условиях («Белагель Са/Р», «R.O.C.S. Medical Minerals», «Ремогель» и т.д.). Применять средства следует 1-2 раза в день (обязательно на ночь). После предварительной чистки зубов гель наносят на зубы либо повторно чистят зубы кальцийсодержащим препаратом. После процедуры не рекомендуется полоскать рот, принимать пищу в течение 1-2 ч.

Параллельно проводят кабинетную обработку зубов (3-4 раза) фтористыми препаратами с интервалом 5-10 дней. В качестве фтористых препаратов используют «Fluocal Gel» («Septodont»), «ProFluorid Gelee» («VOCO»), «Nupro APF» («Dentsply»), «Flor-Opal Varnish» («Ultradent») и др.

Эффективность данного метода профилактики составляет 76% редукции кариеса к концу периода созревания, однако с течением времени отмечена тенденция к снижению клинического эффекта (через 7 лет после прорезывания моляров редукция кариеса составляет уже 59%).

Наибольший клинический эффект от применения данного патогенетического метода профилактики фиссурного кариеса достигается в молярах, имеющих при прорезывании средний ИУМ, - 95% редукции фиссурного кариеса моляров к 12-13 годам.

Среди моляров с низким ИУМ профилактический эффект значительно ниже - 52% редукции фиссурного кариеса к этому же возрасту.

Следовательно, данный метод профилактики кариеса нельзя считать достаточно действенным для фиссур с низким ИУМ.

Этиотропный метод профилактики

Герметизация, или запечатывание, фиссур - основной этиотропный метод профилактики фиссурного кариеса.

Метод основан на обтурации фиссур и других анатомических углублений здоровых зубов адгезивными материалами в целях создания барьера для внешних кариесогенных факторов (микроорганизмов и углеводов).

Задачи герметизации:

-

устранение (минимизация) локального риска возникновения кариеса;

-

создание условий для гибели оставшихся в глубоких участках фиссур микроорганизмов;

-

устранение потенциальных резервуаров для кариесогенных микроорганизмов, что должно снизить их количество в полости рта и соответственно уменьшить общий риск возникновения кариеса зубов;

-

ускорение минерализации эмали в области фиссур при использовании СИЦ и компомерных герметиков;

-

лучшая защита краев реставраций от микробной инвазии и вторичного кариеса при проведении технологии профилактического пломбирования (сочетание пломб и герметиков).

Определение понятий

Неинвазивная (простая герметизация) - изоляция фиссур герметиками в целях ограничения реальных зон риска от действия кариесогенных факторов полости рта.

В соответствии с общим определением ВОЗ по первичной профилактике (мероприятиях по укреплению и сохранению здоровья), мероприятия, включающие неинвазивную герметизацию, следует рассматривать в рамках проведения первичной профилактики фиссурного кариеса.

Инвазивная герметизация - герметизация с предварительной расшлифовкой эмали.

Консервативная адгезивная реставрация (Conservative Adhesive Restoration - CAR) - профилактическое лечение, включающее препарирование на жевательной поверхности моляров и премоляров небольшой кариозной полости (до 2 мм в диаметре), непосредственное ее пломбирование с помощью различных пломбировочных материалов и последующее нанесение герметика на поверхность пломбы и прилегающих к ней здоровых ямок и фиссур. Профилактическое покрытие обеспечивает дополнительную микромеханическую фиксацию пломбировочной массы на поверхности зуба, существенно снижает риск развития вторичного кариеса и защищает от кариеса здоровые ямки и фиссуры. При выполнении CAR успешно используют сочетания различных типов пломбировочных материалов и герметиков.

Методика профилактического пломбирования (Preventive Resin Restoration - PPR) является альтернативой традиционному лечению, когда кариозные полости на жевательной поверхности формируются по Блэку.

Главное преимущество данной технологии перед традиционным лечением заключается в щадящем, бережном отношении к тканям зуба.

Впервые при описании данной методики Симонсен и Сталлард (1977) использовали термин «профилактическое пломбирование композитами», однако это название позже было заменено на термин «консервативная адгезивная реставрация» с целью отразить тот факт, что и другие адгезивные материалы (помимо композитов) могут быть использованы в таких реставрациях.

Сочетание простой герметизации с инвазивной методикой и разработка метода профилактического пломбирования позволяют повысить эффективность профилактического лечения фиссурного кариеса.

При расширенной (инвазивной) герметизации фиссур и методе профилактического пломбирования проводят лечение уже возникшего небольшого кариозного дефекта.

В соответствии с определением вторичной профилактики по ВОЗ (раннее выявление и лечение болезней) данные методы герметизации фиссур следует рассматривать как вторичные профилактические мероприятия.

Герметики

В качестве герметиков применяют материалы с различной химической основой. Общие требования к герметикам:

Композиционные герметики традиционно рассматривают в качестве основных при проведении методов герметизации. К классу герметиков относят композиты с содержанием наполнителя от 1 до 50% по массе. Этот показатель значительно меньше, чем у традиционных композитов, что обеспечивает герметикам большую пластичность и текучесть и соответственно меньшую прочность.

В зависимости от количества наполнителя выделяют три группы композиционных герметиков:

-

ненаполненные (содержащие красящие пигменты наполнителя): «Delton» - менее 1%, «Delton Opaque» - 14,5%, «Helioseal» - 1,2%, «Luma Seal» - 1,3%, «Pentra-Seal» - 3,3%;

-

низкого наполнения (содержащие 26-28% наполнителя): «Дельтон» - менее 14%;

-

наполненные (содержащие более 29% наполнителя): «Fissurit», «Fissurit FX» - 50-60%, «Prolite» - 40%, «Ultra Seal XT plus» - 58%.

Ненаполненные композиционные герметики более пластичны, лучше заполняют труднодоступные участки фиссур, однако они менее прочны, быстрее подвергаются истиранию, чем наполненные.

Известна технология нанесения герметика «в два слоя», при которой вначале ненаполненный герметик вносят на скаты бугров, а затем распределяют струей воздуха к области фиссур. При этом материал растекается без образования пор и достигает наиболее труднодоступных участков фиссур. На следующем этапе работы наносят второй слой наполненного, но достаточно текучего герметика небольшими порциями в область фиссур и ямок. Следующий этап - полимеризация.

Композиционные герметики обладают лучшими ретенционными свойствами по сравнению с СИЦ и компомерными герметиками. Во многом это обусловлено предварительной подготовкой поверхности эмали перед нанесением покрытия - протравливанием верхнего слоя эмали кислотами. Методика протравливания обязательна при осуществлении герметизации с применением композиционных герметиков. Протравливание приводит к образованию в эмали пор, в которые затекает неотвержденный полимерный материал с образованием после полимеризации так называемых тяжей, обеспечивающих механическое сцепление герметика с эмалью зуба. Полученная адгезия достигается при протравливании эмали 30-34% раствором фосфорной кислоты в течение 40-60 с.

Композиционные герметики подразделяют:

-

на самополимеризуемые, или химиоотверждаемые: «Concise White Sealant», «Delton», «ФисСил», «Dentalex-20»;

-

на фотополимеризуемые: «Estiseal LC», «Luma Seal», «Fissurit», «Delton Opaque», «ФисСил-C», «Dentalex-10». Существуют композиционные фторидсодержащие (фотополимеризуемые) герметики: «Fissurit FX», «Seal-Rite», «Ultra Seal XT plus», «Dentalex-11F».

Следует отметить, что клиническая эффективность как химиоотверждаемых, так и фотополимерных композиционных герметиков примерно одинакова. Однако в клинической практике использование фотополимеризуемых герметиков более предпочтительно ввиду экономии времени выполнения работы.

Среди композиционных и компомерных герметиков есть прозрачные («Estiseal LC», «Delton», «Dyract Seal») и непрозрачные (опаковые).

Прозрачные герметики целесообразно использовать в случае сомнительных в плане кариозного поражения фиссур, чтобы иметь возможность в дальнейшем наблюдать через покрытие за состоянием эмали. Однако прозрачные герметики труднее обнаружить на поверхности зубов при последующих осмотрах, кроме того, ввиду низкой цветостойкости со временем они окрашиваются в серый, грязно-желтоватый цвет, что выглядит достаточно неэстетично.

В настоящее время наибольшее распространение в клинической практике получили опаковые, белого цвета, наполненные или с низким наполнением, фотоотверждаемые композиционные герметики.

Стеклоиономерные и компомерные герметики. В последние годы для герметизации широко используют СИЦ и компомерные герметики. К специализированным стеклоиономерным герметикам относят химиоотверждаемый материал «Fuji VII». Кроме того, в качестве герметика можно использовать и реставрационные стеклоиономеры.

В настоящее время широко используют компомерный герметик (опаковый и прозрачный) «Dyract Seal». Его применяют с самопротравливающей адгезивной системой.

Преимущество использования данных материалов для герметизации состоит в том, что под действием профилактических герметиков (особенно стеклоиономерных) происходят созревание, минерализация фиссур благодаря выделению из материалов в твердые ткани фтора, алюминия, цинка, меди. Кроме того, есть мнение, что данные материалы (в большей степени СИЦ) воспринимают фтор (например, при аппликациях фторидсодержащими препаратами) и постепенно отдают его зубным тканям. Однако износостойкость СИЦ и компомерных герметиков значительно ниже, чем композиционных.

В клинической практике используют СИЦ и компомерные герметики для запечатывания фиссур постоянных зубов с низким ИУМ.

Детям с кариесом раннего детского возраста для герметизации временных моляров рекомендуют использовать стеклоиономерные герметики.

Следует учитывать, что прочностные свойства данных герметиков (особенно СИЦ) низкие, поэтому необходим постоянный клинический контроль, что, впрочем, укладывается в общую схему профилактического ведения данных пациентов группы риска. В дальнейшем (через 1-2 года) возможна коррекция СИЦ и компомерного герметика: сверху наносят более прочный композиционный герметик.

Неинвазивная (простая) герметизация фиссур

Неинвазивная герметизация с применением композиционных герметиков

Показания:

-

прорезывающиеся и находящиеся в стадии созревания моляры и премоляры с высоким ИУМ фиссур;

-

прорезывающиеся и находящиеся в стадии созревания моляры и премоляры со средним ИУМ фиссур после курса местной реминерализирующей и фторсодержащей профилактики, направленной на ускорение процессов созревания эмали;

-

постоянные моляры и премоляры у детей с прогнозируемым высоким риском кариеса перед фиксацией несъемной ортодонтической техники;

-

постоянные моляры и премоляры у взрослых при риске возникновения кари-есогенной ситуации в полости рта.

Противопоказания:

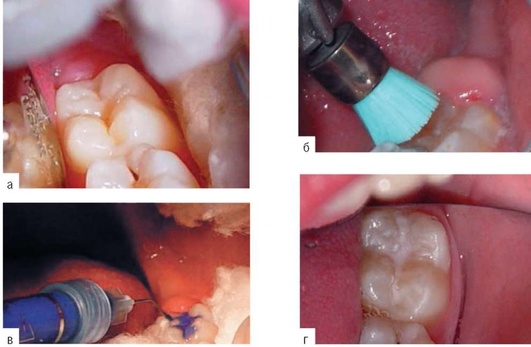

Методика проведения (рис. 22-3)

-

Очищают зуб с помощью механической щетки и полировочной пасты. Более эффективную очистку жевательной поверхности осуществляют с помощью пескоструйных аппаратов с бикарбонатом натрия («Air Flow», «Hand Blaster»).

-

Изолируют зуб от ротовой полости и протравливают 30-37% раствором либо жидкотекучим гелем низкой вязкости фосфорной кислоты в течение 60 с.

-

Удаляют протравочный агент с помощью струи воды в течение 40-60 с. Высушивают зуб.

-

Вносят герметик с помощью зонда, канюли. Материал тщательно распределяют во избежание образования пор. Герметик помещают только в ямки и фиссуры, нельзя покрывать материалом скаты бугров. Избыточное нанесение материала нарушает окклюзию. При этом кусочки герметика скалываются, а по краям отломов создаются новые ретенционные участки для скопления бактериального зубного налета. У детей верхние первые постоянные моляры нередко прорезываются с добавочными небными буграми, фиссуры, окаймляющие небный бугор, также подлежат герметизации. Кроме того, герметизации подлежат и щечные ямки прорезывающихся нижних первых постоянных моляров, и небные ямки верхних резцов.

-

Удаляют излишки, контролируют окклюзию. При технологии нанесения герметика в два слоя неизбежны излишки первого ненаполненного композита на пришеечных и апроксимальных участках зуба, так как распределение первого слоя происходит воздушной струей. Удаляют излишки скалером, зубным флоссом. При правильном нанесении герметика контроля окклюзии не требуется; если необходима коррекция герметика, используют алмазные боры, финиры и полиры.

Неинвазивная герметизация с применением стеклоиономерных герметиков

Показания:

Особенности проведения методики заключаются в том, что при работе со стеклоиономерными герметиками не проводят этап протравливания с применением фосфорной кислоты. Перед нанесением стеклоиономерного герметика возможно применение дентин-кондиционеров (при хороших условиях работы, так как речь идет о работе с детьми младшего возраста).

Неинвазивная герметизация с применением компомерных герметиков

Показания:

Особенности технологии. Все компомерные герметики используются с самопротравливающими адгезивными системами. После их нанесения не требуется их смывание и высушивание. Адгезивные системы наносят на очищенную жевательную поверхность зуба, далее наносят герметик, затем осуществляют полимеризацию.

Инвазивная герметизация фиссур

Показания:

Особенности технологии

При проведении инвазивной герметизации чаще используют композиционные герметики (рис. 22-4). После очистки зуба расширяют вход в фиссуру с помощью алмазных копьевидных боров путем снятия твердых тканей в области стенок фиссур. После расшлифовки дно и стенки фиссуры должны быть доступны для осмотра, а твердые ткани - плотными при зондировании.

При проведении инвазивной герметизации рекомендуют использовать только композиционные герметики, но возможно применение с этой целью и жидкотекучих композитов.

Профилактическое пломбирование

Показания :

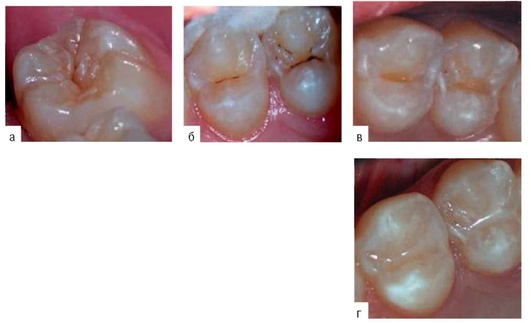

Особенности технологии

Кариозные полости обрабатывают конусовидными и небольшими шаровидными борами, удаляют только деминерализованные ткани. В качестве профилактических пломб используют различные пломбировочные материалы (СИЦ, компомеры, композиты).

Выбор пломбировочных материалов зависит от глубины кариозной полости, уровня минерализации твердых тканей зуба и характера течения кариозного процесса.

В зубах со зрелой эмалью при поверхностном и среднем (благоприятно протекающем) кариесе рекомендуют использовать композиционные герметики и жидкотекучие композиты. Кариозные полости пломбируют жидкотекучими композитами; материал помещают чуть ниже краев кариозной полости; сверху наносят герметик.

Методика проведения

-

Тщательно очищают жевательную поверхность с помощью абразивных паст и осуществляют диагностику состояния фиссур.

-

Кариозные полости препарируют конусовидными и небольшими шаровидными борами, удаляют только деминерализованные ткани. При наличии кариозной полости в пределах эмали используют композитные пломбы.

-

Вносят жидкотекучий композит (пломбировочный материал помещают чуть ниже краев кариозной полости), фотополимеризируют.

-

Удаляют протравочный агент с помощью струи воды. Высушивают зуб.

-

На область пломбы и прилегающие фиссуры наносят слой композиционного наполненного герметика и фотополимеризируют.

При лечении фиссурного кариеса в зубах с незрелой эмалью, с учетом имеющейся исходной гипоминерализации твердых тканей прорезывающихся зубов и активного течения кариозного процесса, в качестве профилактической пломбы используют жидкотекучие компомеры («Dyract Flow», «Compoglass Flow») и ком-померные герметики («Dyract Seal»). В таких случаях в качестве адгезивных систем используют щадящие самопротравливающие системы, например «Prime&Bond NT» c NRC кондиционером.

Возможны варианты сочетания пломб и СИЦ или компомера и композиционного герметика (рис. 22-5).

По нашим наблюдениям, полная сохранность профилактических пломб после двух лет наблюдения составляла 96%. В 4% случаев отмечена частичная убыль композиционного герметика.

Вышеописанный алгоритм профилактики фиссурного кариеса позволяет получить 100% редукцию кариеса фиссур к 12-летнему возрасту.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамова Н.Е. Организация и проведение профилактики кариеса зубов у детей с использованием герметиков и фторсодержащих аппликационных средств: Дис. … канд. мед. наук. - СПб., 2000. - 142 с.

Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. - М.: Медицина, 2001. - С. 57-70.

Кисельникова Л.П. Фиссурный кариес (диагностика, клиника, прогнозирование, профилактика, лечение): Дис. … д-ра мед. наук. - Екатеринбург, 1996. - С. 547.

Кисельникова Л.П. Герметики и показания к их применению // Институт стоматологии. - 2000. - № 2. - С. 54-56.

Кисельникова Л.П. Индивидуальная профилактика кариеса зубов у детей школьного возраста // Клиническая стоматология. - 2006. - № 4. - С. 52-56.

Кисельникова Л.П. Клиническое обоснование применения различных адгезивных систем при лечении кариеса в зубах с разной степенью минерализации твердых тканей / Л.П. Кисельникова, Ж.А. Чуйко // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2008. - № 3 (26). - С. 44-48.

Кузьмина И.Н. Герметизация фиссур как метод профилактики кариеса жевательной поверхности моляров // Стоматология для всех. - 1998. - № 2(3). - С. 21-22.

Леонтьев В.К., Кисельникова Л.П. Влияние исходного уровня минерализации прорезывающихся моляров на поражаемость их кариесом // Стоматология. -1996. - № 2. - С. 55.

Лукиных Л.М. Кариес зубов: этиология, клиника, лечение, профилактика. - Н. Новгород, 2004. - С. 90.

Максимовский Ю.М., Ульянова Т.В., Заблоцкая Н.В. Выбор метода лечения фиссурного кариеса // Cathedra. - 2006. - Т. 5. - № 2. - С. 20-25.

Маунт Г.Д. Минимальная интервенция в стоматологии. Кариозные поражения локализации 1 типа // Новое в стоматологии. - 2005. - № 4. - С. 42-48.

Мороз Б.Т. Современные пломбировочные материалы и особенности их применения в клинической практике: Руководство для врачей-стоматологов / Б.Т. Мороз, Т.С. Дворникова. - СПб.: МЕДИ, 2005. - С. 90.

Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: Учеб. пособие для системы послевуз. проф. образ. врачей-стоматологов / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. - 7-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - С. 923.

Николаев А.И. Препарирование кариозных полостей: современные инструменты, методики, критерии качества. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - С. 208.

Паттерсон Р., Ваттс А., Саундерс В., Питс Н. Современные концепции в диагностике и лечении кариеса фиссур: Пер. с англ. - М.: Квинтэссенция, 1995. - С. 77.

Пахомов Г.Н. Атравматичное восстановительное лечение кариеса зубов / Г.Н. Пахомов, В.К. Леонтьев. - Москва; Женева: Инкорал: КМК-Инвест, 2004. - С. 112.

Петрова А.Г. Метод профилактического пломбирования и его эффективность в комплексной программе профилактики кариеса зубов у детей // Пародонтология. - 2003. - № 3. - С. 84-85.

Azarpazhooh A. The application of ozone in dentistry: a systematic review of literature / A. Azarpazhooh, H. Limeback // J. Dent. - 2008. - Vol. 36. - N 2. - Р. 104-116.

Bjirndal L. The treatment of deep dentine caries lesions / L. Bjirndal, E.A. Kidd // Dent Update. - 2005. - Vol. 32. - N 7. - Р. 402-413.

Danilczuk E. Selected unconventional methods of caries treatment. Literature overview / E. Danilczuk, M. Danilczuk, A. Adamiak, T. Bachanek // Annales Universitatis Mariae Curie-Skiodowska. - Lublin-Polonia, 2006. - Vol. LXI. - N 2. - Р. 843-848.

Farhad A. Calcium hydroxide: a review / A. Farhad, Z. Mohammadi // Int Dent J. - 2005. - Vol. 55. - N 5. - Р. 293-301.

Maltza M. Deep Caries Lesions after Incomplete Dentine Caries Removal: 40-Month Follow-Up Study / M. Maltza, E.F. Oliveirac, V. Fontanellab, G. Carminattia // Caries Research. - 2007. - Vol. 41. - N 6. - P. 493-496.

McDonald R.E., Avery D.R., Dean J.A. Dentistry for the Child and Adolescent. - 8th ed. - Mosby, 2004. - Р. 770.

Nunn J.H., Murray J.J., Smallridge J. British Society of Paediatric Dentistry: a policy document on fissure sealants in paediatric dentistry // Int. J. Paediatr Dent. - 2000. - N 10. - P. 174-177.

Nyvad B. Cariology in the 21st century - state of the art and future perspectives / B. Nyvad, J. ten Cate, C. Robinson // Caries Res. - 2004. - Vol. 38. - Р. 167-329.

Welbury R.R. Pediatric Dentistry / R.R. Welbury, M.S. Duggal, M.T. Hosey. - 3rd ed. - Oxford Medical Publications, 2005. - Р. 444.

Welbury R., Raadal M., Lygidakis N.A. EAPD guidelines for the use of pit and fissure sealants// Eur. J. Paediatr Dent. - 2004. - N 5(3). - P. 179-184.