Детская терапевтическая стоматология

Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / под ред. Леонтьева В.К., Кисельниковой Л.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0 |

Аннотация

Национальное руководство по детской терапевтической стоматологии представляет собой второе издание, дополненное и усовершенствованное его авторами в соответствии с развитием специальности и предложениями коллег.

Данное руководство состоит из книги и электронного приложения, содержит современную и актуальную информацию по общим и частным вопросам детской терапевтической стоматологии и профилактике стоматологических заболеваний в детском возрасте, изложенную с позиций доказательной медицины. Издание содержит большое количество иллюстраций, описание технологий, фармакологический справочник и приложения.

Электронное приложение включает основные нормативные документы, регламентирующие деятельность детских врачей-стоматологов и детской стоматологической службы в Российской Федерации, образцы учетно-отчетной документации и описание порядка заполнения медицинской документации. Кроме того, в нем представлены компьютерные программы по составлению схем индивидуальной профилактики кариеса и заболеваний пародонта для детей и подростков.

Руководство предназначено врачам-стоматологам, клиническим ординаторам, интернам, студентам старших курсов стоматологических факультетов.

Д38

Глава 36. Пломбировочные материалы

Проблема выбора пломбировочного материала в детской стоматологии весьма актуальна. Материал для пломбирования постоянных зубов у детей должен обладать наряду с биосовместимостью хорошей адгезией, удовлетворительными физическими свойствами - легкостью и быстротой внесения в кариозную полость, способностью выделять фтор. Силикофосфатные цементы, широко применяемые в стоматологической практике, не обладают ни одним из перечисленных качеств. Амальгаму применяют все реже вследствие наличия ряда отрицательных свойств. Из широкого спектра материалов, представленных на стоматологическом рынке, для детской стоматологии выделяют стеклоиономеры (СИЦ), компомеры и композиты.

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЕ ЦЕМЕНТЫ

СИЦ - широко применяемые в практике перспективные реставрационные материалы. Можно применять как базовую или линейную прокладку в качестве постоянной пломбы, как материал для фиксации ортодонтических и ортопедических конструкций.

Классификация стеклоиономеров

Положительные свойства стеклоиономерных цементов

Долговременное выделение фтора и его противокариозное действие. Фторзависимый кариесстатический эффект основан на двух явлениях, возникающих во время и после затвердевания СИЦ: выделении фтора и образовании слоя фторидсодержащих апатитов на границе между материалом пломбы и тканями зуба.

Выделение ионов фтора начинается в первой фазе (растворения) после смешивания порошка и жидкости цемента при растворении поверхности фторидсодержащих частичек порошка и длится в течение всего периода экстрагирования ионов, достигая максимума через 24-48 ч, и резко снижается после 24-79 ч. В этот период создается резерв фторида, который выделяется в снижающихся количествах после отвердевания цемента в течение 1 мес и затем на очень низком уровне в течение 1-6 мес. Позднее выделение фтора может происходить за счет присутствующих в отвердевшем материале фтористых солей резерва, диффузии из частиц порошка и в результате естественного разрушения цемента. Следует напомнить, что деградация отвердевшего цемента происходит за счет растворения водой (влагой ротовой жидкости), кислотой (продуцируемой микроорганизмами зубной бляшки или попадающей извне) и стирания при жевании и чистке зубов; все эти механизмы способствуют освобождению фтора, содержащегося в материале.

Существует предположение о способности СИЦ к адсорбции ионов фтора и насыщению ионами фтора путем контакта пломб с фторидсодержащими материалами, в частности зубными пастами, гелями, растворами для полоскания и аппликаций. Данное явление получило название «батарейного» перезаряжающего эффекта СИЦ. Поступившие ионы фтора связываются с полимерной матрицей материала, затем медленно освобождаются в полость рта.

Выделение фтора прямо пропорционально количеству фторидсодержащего материала, то есть размеру пломбы. Этим объясняют относительно низкий резерв фторида, создаваемый прокладочными цементами, наносимыми тонким слоем.

Химическая адгезия к тканям зуба, не требующая кислотной протравки. Химическую адгезию к дентину, эмали и цементу без кислотного протравливания обеспечивают два механизма. Первый из них основан на том, что карбоксилатные группы макромолекулы полиакриловой кислоты способны образовывать хелатные соединения с кальцием, в частности с кальцием гидроксиапатита дентина и эмали. Полиакрилатные ионы реагируют со структурой апатита, перемещая кальциевые и фосфатные ионы и создавая промежуточный слой полиакрилатных фосфатных кальциевых ионов или связываясь непосредственно с кальцием апатита.

Второй механизм связи основан на сродстве поликарбоновых кислот к азоту белковых молекул, в частности коллагена, что проявляется абсорбцией полиакриловой кислоты на коллагене дентина. Таким образом, связь с дентином может состоять из ионной связи с апатитом структуры дентина и связи водородного типа с коллагеном. Однако сила связи СИЦ с твердыми тканями зуба недостаточно велика. Относительно высокая вязкость традиционных цементов практически исключает возможность их фиксации к эмали и дентину за счет микроретенции. Таким образом, наличие химической связи материала с тканью зуба имеет большое значение. СИЦ образуют прочную связь с твердыми тканями зуба и в тех случаях, когда не формируется качественная гибридная зона при использовании композитных материалов (кариес корня, некариозные поражения твердых тканей зубов).

Адгезивными свойствами материала объясняют хорошую краевую стабильность за счет низкого микроподтекания между пломбировочным материалом и стенками кариозной полости. Химическая адгезия к большинству материалов, используемых для реставрационных работ (композитам, амальгаме, материалам, содержащим эвгенол, к азоту, платине, оксидированной фольге, нержавеющей стали, олову, золотому сплаву), объясняется способностью СИЦ образовывать хелатные и водородные связи с различными субстратами.

Биосовместимость с тканями зуба. СИЦ обладают довольно высокой биосовместимостью. Неоднократно проводимые тесты с культурой ткани указывали на более слабую реакцию клеток на СИЦ, чем на цинкоксидэвгенольный материал или цинкполикарбоксилатный цемент. В экспериментах in vitro также была продемонстрирована более мягкая реакция на СИЦ, нежели на воздействие цинкок-сидэвгенольного материала.

Однако существуют исследования, свидетельствующие о значительном разрушении клеток при тестах с культурой, а также об омертвении пульпы, задержке процесса образования нерегулярного (третичного) дентина при накладывании цемента на дно глубоких кариозных полостей. Это может быть связано с раздражением пульпы ионами водорода вследствие низкого начального значения рН сразу после замешивания цемента. Именно поэтому свежезамешанный цемент обладает слабой цитоксичностью, но этот эффект снижается параллельно с отвердеванием материала. Сама по себе полиакриловая кислота не может диффундировать в дентине из-за высокой молекулярной массы. Еще один аспект влияния СИЦ на пульпу - его гидрофильность. Сразу после внесения материала в полость высокая концентрация кислоты и свободных ионов приводит к усиленному движению воды из пульпы к цементу. Это чревато развитием гиперчувствительности пульпы, а при пересушивании дентина - и нарушением соотношения порошок/жидкость в сторону порошка - к ее сильной дегидратации. Однако выполнение всех необходимых требований при работе с СИЦ практически устраняет риск описанных осложнений.

Близость коэффициента термического расширения между тканями зуба и СИЦ. Коэффициент температурного расширения СИЦ наиболее близкий к тканям зуба по сравнению с другими стоматологическими пломбировочными материалами. Это предотвращает растрескивание пломбированных зубов или нарушение краевого растрескивания пломб при изменениях температуры в полости рта.

Теплопроводность стеклоиономеров. Теплопроводность СИЦ также наиболее близка к таковой дентина по сравнению с другими пломбировочными материалами.

Высокая прочность на сжатие. Прочность на сжатие СИЦ - самая высокая среди всех реставрационных цементов и приближается по значению к таковому у композитных материалов. Это свойство стеклоиономеров позволяет применять их в качестве базы под композитный материал при использовании «сэндвич»-техники, предъявляющей высокие требования по прочности к базисному материалу.

Низкий модуль эластичности. Данное свойство СИЦ позволяет применять их в качестве пломбировочных материалов в полостях V класса: в этом случае их способность к пластичным деформациям компенсирует напряжение, накапливаемое в пришеечном участке зуба во время его микродвижений при жевании без разрушения материала и нарушения его краевого прилегания. СИЦ, используемые в качестве прокладок или базы под реставрацию композитными материалами, компенсируют формируемое при усадке материала внутреннее напряжение, препятствуя деформации пломбы.

Относительно низкая усадка. Объемная усадка СИЦ составляет 1,0+3,6% по истечении 30 с после их наложения и 2,8-7,1% - через 24 ч. Такая усадка составляет 40% силы усадки, возникающей во время полимеризации композитных материалов, что обеспечивает до определенной степени возможность компенсации этой силы при одновременном применении с композитными материалами в «сэндвич»-технике. Поглощение воды компенсирует присущую стеклоиономерам усадку при отвердевании и отвечает за стабильность размеров пломб. Усадку наблюдают, если цемент пересушивается, что происходит в среде с относительной влажностью меньше 80%.

Более низкая, чем у силикатных цементов и композитов, восприимчивость к окрашиванию. Данное свойство объясняют лучшей связью между матриксом и стеклом по сравнению с таковой между наполнителем и смолой у композита.

Отрицательные свойства стеклоиономерных цементов

Невысокая износостойкость, низкая устойчивость к истиранию.

Устойчивость к механическому истиранию у СИЦ низкая, что ограничивает их применение в участках с высокими нагрузками. По этой же причине, в дополнение к высокой хрупкости, данный тип цементов в основном не может быть использован в качестве долгосрочного постоянного пломбировочного материала (за исключением полостей III и V класса по Блэку).

Низкая прочность на диаметральное растяжение. Данное свойство делает невозможным применение СИЦ в местах значительной нагрузки, особенно разнонаправленной (режущий край, бугры зубов, парапульпарные штифты). Только в том случае, когда стеклоиономерная реставрация со всех сторон поддержана тканями зуба, она защищена от опасного давления.

Высокая чувствительность к ранней подаче влажности и пересушиванию пломбы. Высокая растворимость в воде - недостаток многих цементов, в том числе СИЦ. Растворение несозревшего цемента продолжается до полного отвердевания материала в течение 24 ч. Этим объясняют необходимость временной защиты поверхности цемента водонепроницаемым слоем. Такая защита должна действовать по крайне мере в течение 1 ч - до достижения уровня экстрагирования ионов, позволяющего цементу достичь оптимального отвердения. Растворимость материала также снижается за счет повышения соотношения порошок/жидкость. Преимущество СИЦ перед другими цементами - низкая растворимость в кислотах.

Сохранение первоначально низкого значения pH в течение длительного времени неблагоприятно влияет на пульпу зуба, однако известно, что при использовании СИЦ раздражающее действие на пульпу зуба отсутствует вследствие большого размера молекул полиакриловой кислоты, которые почти не проникают через дентин.

Короткое «рабочее» время при длительном периоде схватывания (более суток).

Плохие эстетические свойства. Цвет СИЦ обеспечивает вид стекла и добавка цветовых пигментов (типа оксида железа или угля). Цветовые качества этих материалов вполне удовлетворительны и могут быть близкими к таковым тканей зубов, как и у композиционных материалов, немного отличаясь от них по яркости и насыщенности. Для СИЦ основную эстетическую проблему составляет не цвет, а неудовлетворительная прозрачность, значительно уступающая таковой композитных материалов. Нередко эти цементы выглядят тусклыми и безжизненными, что и ограничивает их использование в качестве восстановительного материала для лечения пришеечных дефектов и небольших полостей III класса.

Плохая полируемость поверхности пломбы. Проблема СИЦ - недостаточная полируемость, не позволяющая обеспечить качество поверхности пломбы, близкое к таковой естественного зуба.

Адгезия традиционных СИЦ к эмали составляет 5, к дентину - 3 МПа.

Традиционные СИЦ состоят из 50% водного раствора полиакриловой кислоты, которая перемешивается с кислоторастворимым порошком лития-алюминия-фторсиликата. При наличии воды кислота подвергается диссоциации и высвобождает из стекла положительные ионы кальция и алюминия, которые с карбоксильными группами карболовой кислоты входят в хелатные соединения, что приводит к отверждению материала.

Аквацементы - материалы, замешиваемые на дистиллированной воде. В этой группе СИЦ полиакриловая кислота уже внесена в состав порошка в виде кристаллов, и реакция схватывания материала происходит при добавлении воды к порошку. Преимущества аквацементов перед традиционными СИЦ в том, что водоотверждаемые цементы имеют оптимальное соотношение порошок/жидкость и, таким образом, более длительный срок службы. Однако порошки аквацементов активно поглощают водяные пары, поэтому требуется герметичное хранение этих материалов во избежание нарушения их первоначальных свойств.

Классические «традиционные» СИЦ: «Fuji IX» (GC), «Ketac-Molar» (3M ESPE), Ionofil (Voco).

Классические упрочненные СИЦ (керметы), в состав которых введены металлические добавки: «Ketac silver» (3M ESPE), «Miracle mix» (GC).

Использование традиционных стеклоиономерных цементов

Препарирование кариозной полости. При использовании СИЦ допустимо минимальное препарирование твердых тканей зуба. Необходимость создания ретенционных пунктов отпадает ввиду хорошей адгезии материала к тканям зуба. Требуется удаление только пораженных кариесом эмали и дентина без профилактического иссечения интактных тканей по методике Блэка, учитывая кариесстатиче-ские свойства материала. Однако в случаях, когда реставрации предстоит выдерживать большие нагрузки, препарирование должно быть более полным, приближаясь к классическому. Граница отпрепарированной полости (будущий край пломбы) не должна находиться в участке контакта с зубом-антагонистом. Необходимо также следить за тем, чтобы из СИЦ не выполнялся контактный пункт между зубами, поскольку высокая стираемость этого материала приводит к его быстрому нарушению. Эмалевый край обрабатывают (финируют), но не скашивают.

При выборе оттенка материала нужно учитывать, что при затвердевании цемент слегка темнеет, что объясняют повышением его прозрачности после полной полимеризации. Абсорбция воды влияет на опаковость материала, понижая ее, что также приводит к потемнению реставрации после контакта с влагой.

Изоляция пульпы. При глубоких полостях применяют прокладку из материала, содержащего гидрооксид кальция.

Поверхностное кондиционирование. Поскольку СИЦ химически связывается с твердыми тканями зуба, необходимо предварительно очистить их поверхности для обеспечения более прочной связи. С этой целью кондиционируют поверхность зуба - обрабатывают очищающими веществами, которые удаляют загрязнение и обеспечивают гладкую, чистую поверхность.

Щадящее высушивание твердых тканей зуба. Ввиду высокой чувствительности СИЦ к обезвоживанию не следует пересушивать ткани зуба воздушной струей из компрессора; высушивание лучше осуществлять ватным шариком, удаляя им только избыток влаги. Полость должна быть относительно сухая, но не пересушенная.

Тщательность дозировки порошка и жидкости. СИЦ чрезвычайно чувствительны к нарушению отношения смешиваемых компонентов. Тенденция к снижению содержания порошка в смеси в целях получения жидкой пасты замедляет отвердевание и ослабляет цемент, что повышает его растворимость. Передозировка порошка приводит к тому, что затвердевающий цемент начнет забирать на себя влагу из ткани пульпы, вызывая гиперчувствительность. Поэтому необходимо соблюдать все правила дозировки материала: перед забором порошка следует несколько раз встряхнуть емкость, в которой он находится, для его разрыхления; отмерить порошок плоскими (без горки) ложечками, не утрамбовывая его; флакон с жидкостью держать достаточно высоко, чтобы капля падала свободно, и следить за тем, чтобы капли были одинаковые и не содержали пузырьков воздуха. Жидкость должна быть комнатной температуры. Некоторые материалы допускают варьирование консистенции и времени отвердевания изменением соотношения порошка и жидкости; эти возможности и рекомендуемые соотношения всегда указывают в прилагаемых инструкциях.

Несмотря на то что СИЦ являются гидрофильными материалами, необходима тщательная изоляция операционного поля, поскольку кровь и слюна могут не только нарушить процесс отвердевания, но и загрязнить реставрацию, снизить адгезию к тканям зуба и эстетические свойства.

Перемешивают материал на гладкой стороне сухой стеклянной пластинки или бумажной поверхности при температуре 18-23 °С (при температуре выше 25 °С пластинку следует охладить) в течение 30-60 с (у цементов различных производителей); для большинства материалов это время не превышает 45 с. Как правило, отмеренную порцию порошка разделяют на две равные части. Первую их них быстро вносят в жидкость и замешивают в течение 20 с до получения однородной массы, затем к ней добавляют вторую порцию, а в оставшееся время (около 20 с) замешивают весь материал до получения однородной массы с глянцевой поверхностью. Замешивать предпочтительно пластмассовым инструментом. Если применяют металлический шпатель, необходимо очистить его сразу же после замешивания, поскольку СИЦ приклеивается к металлу.

При использовании инкапсулированных цементов капсулу следует встряхнуть перед активацией. Смешивают в высокоскоростном амальгамосмесителе с частотой 4 тыс. оборотов в минуту обычно в течение 10 с.

Для внесения материала также целесообразно использовать пластмассовые инструменты или капсулы-насадки с поршневыми диспенсерами ввиду прилипания цемента к металлическим инструментам.

Адгезия стеклоиономера к структуре зуба (так же как и к металлу) возникает только в начальной фазе реакции, непосредственно следующей за перемешиванием порошка и жидкости. Это соответствует границе фазы растворения и фазы загустевания: смесь до этого момента имеет характерный блестящий вид. Именно в этот период необходимо внести материал в полость и обеспечить его контакт с тканями зуба. Когда начинается фаза застывания, поверхность тускнеет, исчезает прозрачность, что демонстрирует переход из жидкого состояния в твердое. Работа с материалом в этой фазе может привести к нарушению его формирующейся структуры и адгезии к тканям зуба.

Рабочее время для большинства СИЦ при 23 °С составляет от 1,5 до 3-4 мин (в среднем около 2 мин). Ввиду опасности вымывания экстрагируемых ионов металлов необходимо предупреждать попадание влаги во время застывания цемента. Это осуществляют с помощью ватных валиков, слюноотсоса или коффердама.

Предварительная обработка пломбы (для материалов II типа). В первое посещение только удаляют излишки материала острыми ручными режущими инструментами или ротационными инструментами (белыми камнями или гибкими дисками, смазанными вазелином). Инструмент следует двигать по направлению от пломбы к зубу, а не наоборот, учитывая незрелость цемента и еще слабую его адгезию к тканям зуба.

Однако в настоящее время разработаны упрочненные цементы с ускоренным отвердеванием, производители которых рекомендуют осуществлять окончательную обработку в первое посещение (в частности, это относится к некоторым серебросодержащим цементам). В этом случае защитный слой наполненного композитного материала (без его полимеризации) наносят на поверхность цемента сразу после внесения в полость до момента его отвердевания (не менее чем на 5 мин) для предотвращения попадания влаги. После отвердевания окончательно шлифуют и полируют под струей воды во избежание дегидратации и перегрева.

Изоляцию открытой поверхности пломбы или края зафиксированной коронки во избежание гидратации и дегидратации проводят в течение суток.

В качестве изолирующего материала наиболее эффективно использование фотоотверждаемых композитных бондинговых систем. Однако недостаток активируемых светом эмалевых адгезивов - образование небольших выступов, особенно в поддесневой части, вследствие затекания жидкого материала. Может также возникнуть проблема кислородной ингибиции смолы, поскольку используют ее тонкий слой. Для предотвращения образования слоя, ингибированного кислородом, поверхность адгезива перед полимеризацией изолируют от воздуха с помощью матрицы либо защитного геля или глицерина.

Хорошие результаты получены при изоляции СИЦ фиссурным герметиком.

Классические изолирующие лаки - растворы натурального или синтетического полимера (пластмассы, смолы), растворимые в органическом растворителе (эфире, ацетоне, хлороформе). Защита должна действовать по крайне мере в течение 1 ч - до получения свойств, позволяющих материалу достигнуть полного отвердевания.

Окончательную полировку пломбы производят после полного созревания цемента (через сутки) под струей воды во избежание дегидратации. Используют алмазные головки, абразивные диски, резиновые профилактические чашечки с полировочной пастой. После обработки реставрация должна быть изолирована от влаги с помощью лака.

Протравливание стеклоиономеров. При использовании сэндвич-техники (закрытого варианта), предполагающей замещение утраченного дентина СИЦ с помещенным на него композиционным материалом, протравливание СИЦ обеспечивает его лучшую связь с композитом за счет микроретенции: оно избирательно удаляет цементную матрицу, образуя шероховатую поверхность, аналогичную протравленной эмали. Однако при этом могут возникнуть следующие проблемы. Протравливание цемента фосфатной кислотой нередко приводит к его растрескиванию. Передержка протравки чревата настолько глубоким проникновением кислоты в материал, что ее невозможно смыть водой. Это приводит к гиперчувствительности и возникновению реакции пульпы. Кроме того, если восстановление по принципу сэндвич-техники производят одномоментно, композиционный материал при полимеризационной усадке может оторвать еще незрелый цемент от дентина, нарушив герметичность пломбы. Учитывая эти факторы, рекомендуют протравливать не дольше 20 с, используя вязкие гели в шприцах (протравку на 20 с наносят на эмаль, затем еще на 20 с - на всю поверхность, включая стекло-иономер). Отрыва стеклоиономера от дентина вследствие усадки композитного материала можно избежать, пользуясь отсроченной методикой пломбирования (нанесения слоя композиционного материала после созревания цемента через сутки) или не протравливая цемент (и, таким образом, не создавая прочной связи между композитом и стеклоиономером).

Для обеспечения лучшего связывания с СИЦ предпочтительней использовать композиты с низкой вязкостью.

Новое поколение: гибридные стеклоиономерные цементы двойного и тройного отверждения

В состав данных материалов введена светоотверждаемая полимерная матрица. Под влиянием света галогеновой лампы происходит быстрая реакция полимеризации, что обеспечивает прочность материала на начальном этапе отвердевания; параллельно после смешивания порошка и жидкости начинается медленная стеклоиономерная реакция схватывания, при этом стеклоиономерная матрица соединяется с полимерной.

Таким образом, структура затвердевшего материала представляет таковую традиционного отвердевшего СИЦ с дополнительной поперечной сшивкой цепочек кополимера за счет ненасыщенных метакрилатных групп. Кроме того, между карбоксильными группами поликислоты и гидроксильными группами полимера, образовавшегося из 2-гидроксиэтилметакрилата, формируются водородные связи, что еще сильнее упрочняет структуру материала.

Данная группа материалов имеет все положительные свойства традиционных СИЦ, а также характеризуется низкой чувствительностью к воздействию влаги, высокой адгезией к дентину (14-20 МПа), низким модулем эластичности по сравнению с композитными материалами, быстрым схватыванием под действием света, низкой начальной кислотностью после замешивания материала. Однако вследствие наличия в составе гибридных СИЦ полимерной матрицы возможна их полимеризационная усадка.

Новые материалы значительно прочнее самоотвердевающих за счет упрочнения пластмассовой матрицей, они не растрескиваются при пересушивании, их внутренняя прочность возрастает почти на 300%, приближаясь к таковой микронапол-ненных композитных материалов. Фотоотверждаемые цементы имеют меньшую инициальную кислотность после замешивания, что снижает их раздражающее действие на пульпу. Наличие пластмассовой матрицы обеспечивает лучшие эстетические свойства - прозрачность и полируемость. Быстрая полимеризация делает эти материалы устойчивыми к избытку и недостатку влаги. Обнаружено, что при высушивании их прочность даже повышается. Обрабатывают поверхность материала немедленно после его отвердевания под воздействием света.

Гибридные стеклоиономеры имеют более низкий модуль эластичности, чем композиты. Хотя объемный процент полимеризационной усадки у гибридных СИЦ аналогичен этому показателю у композитов, напряжение, возникающее в материале, намного меньше, поэтому данные материалы предпочтительнее использовать в технике открытого и закрытого «сэндвича».

Однако при работе с гибридными стеклоиономерами возникает еще одна проблема: в глубоких участках, недоступных для проникновения света фотополиме-затора, где отвердевание происходит только за счет стеклоиономерной реакции, прочность материала ниже. Кроме того, остается определенное количество непро-реагировавших метакрильных групп. Во избежание этого желательно использовать послойную технику нанесения СИЦ, что несколько усложняет работу с ним.

Адгезия гибридных стеклоиномеров к тканям зуба также выше, чем у традиционных, и составляет в среднем 8-15 МПа к дентину за счет двойного механизма связи.

К гибридным СИЦ относят восстановительные материалы «Vitremer TC» (3M ESPE), «Photac-Fil (Quick)» (3M ESPE), «Fuji II LC», «Fuji VIII» (GC), подкладочные цементы «Vitrebond» (3M), «Aqua Cenit» и «Ioniseal» (VOCO), «Fuji Bond LC» и «Fuji Lining LC» (GC).

Преимущества гибридных стеклоиономеров перед самоотвердевающими цементами:

-

быстрое отвердевание материала в случае цементов тройного отвердевания по всей глубине;

-

более высокая прочность, приобретаемая сразу после фотополимеризации, меньшая хрупкость, отсутствие микротрещин;

-

удобство в работе (гибкое время работы, одномоментное нанесение, гарантированное отвердевание по всей толщине).

Показания к применению гибридных СИЦ такие же, как и для традиционных материалов. Ввиду своих преимуществ материалы данного класса, кроме детской стоматологии, широко используют в гериатрии, при кариесе корня, открытом варианте сэндвич-техники.

Показания к применению стеклоиономерных цементов

-

Кариозные полости III и V класса в постоянных зубах, включая полости, распространяющиеся на дентин корня. Низкий модуль эластичности СИЦ компенсирует напряжение, концентрируемое при микродвижении зуба в пришеечной области.

-

Кариозные полости всех классов во временных зубах. Существенные преимущества применения СИЦ в данном случае - отсутствие необходимости значительного препарирования твердых тканей зуба, довольно часто проблематичное у детей, а также кариесстатический эффект этих материалов. Относительно небольшой срок функционирования временного зуба делает допустимым применение цементов этого класса даже в местах значительных нагрузок.

-

Некариозные поражения зубов пришеечной локализации (эрозии, клиновидные дефекты).

-

Кариес корня (включая полости II класса при хорошем доступе к ним).

-

Отсроченное (на 1-2 года) временное пломбирование постоянных зубов. Чаще всего подобная процедура связана с эндодонтическим лечением зубов, в частности при проведении апексогенеза или апексификации в зубах с несфор-мированными корнями. После временной обтурации канала необходимо его герметическое закрытие, исключающее проникновение влаги и микрофлоры рта в полость зуба. Хорошая адаптация СИЦ предотвращает микроподтекание, а небольшой срок службы пломбы позволяет использовать их даже в полостях зубов с жевательной нагрузкой. Нередко отсроченное пломбирование с применением СИЦ проводят также в недавно прорезавшихся постоянных зубах со слабоминерализованной эмалью или обширным кариозным поражением (в том числе с начальным кариесом), в которых не исключается возможность рецидивного кариеса, его осложнений и нежелательно воздействие кислоты (чрезмерной декальцинации) для фиксации композитного материала. После проведения местной патогенетической реминерализиру-ющей терапии (фторидами и кальций-фосфатсодержащими препаратами), окончательной минерализации эмали и стабилизации кариозного процесса стеклоиономерные пломбы заменяют на композитные реставрации.

-

Лечение кариеса зубов с применением ART-методики. ART-методика предусматривает пломбирование полости без препарирования (после некрэктомии экскаватором) материалами, обладающими противокариозным действием.

Условия, при которых применение СИЦ предпочтительнее, чем использование других пломбировочных материалов, в частности композиционных:

-

невозможность технологически выполнить реставрацию композитом (вследствие высокого слюноотделения у детей, отсутствия необходимых условий и т.п.);

-

плохая гигиена при наличии в полости рта реставраций из композитных материалов. Это способствует усиленному образованию зубной бляшки на границе зуба и реставрации, что часто приводит к развитию кариозного процесса. Использование в данном случае стеклоиономеров обеспечивает кариесстатическое действие за счет насыщения прилежащих тканей зуба фтором.

Множественное поражение кариесом или наличие рецидивного (повторного развития кариеса уже леченного зуба при качественном его пломбировании) свидетельствует о необходимости применения у данного пациента материала, обладающего кариесстатическими свойствами. Композиционные материалы, даже содержащие фтор, не могут обеспечить кариеспрофилактический эффект в такой же степени, как СИЦ.

Глубокие поражения ниже уровня десны значительно затрудняют использование композиционных материалов. Самоотвердевающие композиты обычно снабжены адгезивной системой, фиксирующейся только к протравленной эмали, которой на поверхности корня нет. При работе в подобных условиях с композитными материалами, отвердевающими под воздействием света, возникают проблемы, связанные с невозможностью хорошего просвечивания фотополимеризатором через склеиваемую поверхность (согласно принципам направленной полимеризации) и с неосуществимостью длительного процесса послойного нанесения материала из-за высокой влажности.

КОМПОМЕРЫ

Компомер - продукт смешивания композитного материала и СИЦ. Мономер композита модифицируется карбоксильными группами, а частицы фторсодержащего реактивного стекла соответствуют таковым наполнителя СИЦ. Реакция кислот и оснований между карбоксильными группами и частицами наполнителя происходит благодаря фотоинициации, соединение с тканями зуба - с помощью адгезива. Как правило, для этого используют самокондиционируемые адгезивы. Принципиальное отличие компомеров от СИЦ двойного отвердевания - значительно большее количество полимерной (полиметакрилатной) матрицы и меньшее - поликислотного компонента, что делает невозможным отвердевание материала посредством кислотно-основной стеклоиономерной реакции.

Компомеры обычно представлены однокомпонентными пастообразными материалами, не отвердевающими самостоятельно без инициации систем полимеризации метакриловых групп. Первоначальная реакция отвердевания происходит так же, как у композитов, - за счет светоинициируемой полимеризации мономера, содержащего метакриловые группы. После фотополимеризации при контакте с жидкостью полости рта наступает фаза водопоглощения. При наличии воды происходит реакция между частицами стекла и кислотными группами с выщелачиванием ионов металлов, поперечным сшиванием с их участием цепочек полимера с карбоксильными группами (образуется частичная иономерная структура) и выщелачиванием из стекла ионов фтора. Однако свойства стеклоиономера в компомерах выражены незначительно ввиду низкого содержания кислотных групп. Сложности возникают также вследствие гидрофобной природы композиционного материала.

Физико-механические свойства компомеров приближаются к аналогичным свойствам микронаполненных композиционных материалов. Их можно использовать с традиционными адгезивными системами для композитов (особенно при больших полостях и нагрузках) или с собственными адгезивными системами, не требующими протравливания.

Широко известные современные компомеры: «Dyract AP», «Dyract Flow», фиксирующий материал «Dyract Cem», «Dyract extra» (Dentsply), «F2000» (3M ESPE), «Compoglass» и «Compoglass Flow» (Vivadent), «Elan» (Kerr), «Freedom» (SDI); «Luxat» (DMG), «Glasiosite», «Glasiosite Caps» (Voco), «MagicFil» (GC, Гамбург); «Twinky Star» (Voco).

По сравнению с СИЦ сила сцепления компомера с дентином более высока и составляет от 15 до 27 МПа. Они более прочны на изгиб, чем традиционные и гибридные СИЦ. Прочность на сжатие и на изгиб аналогична гибридным композитным материалам.

Положительные свойства компомеров

К положительным свойствам компомеров относят долговременное выделение фтора, высокую адгезию к тканям зуба, биосовместимость с тканями зуба. Еще их отличает так называемый «батарейный» эффект: по окончании выделения собственного фтора материал способен заряжаться из эликсиров, зубных паст и снова насыщать фтором ткани зуба. Характерная особенность компомеров - способность соединяться с дентином без предварительного тотального протравливания тканей зуба. В отличие от техники тотального протравливания, при применении самопраймирующих кондиционеров глубины деминерализации и проникновения адгезива в дентинные структуры идентичны, так как оба процесса протекают одновременно.

Кроме того, способность к водопоглощению после полимеризации компенсирует полимеризационную усадку, и на этапе первичной полимеризации эти материалы обладают большей усадкой, чем композитные. Вторая реакция полимеризации компомера начинается с проникновения влаги внутрь материала и сопровождается высвобождением ионов металла и фтора. Данный ионный обмен не характерен для композитных материалов. За счет поглощения воды объем компомера увеличивается после насыщения и составляет 99,7% объема неполимеризованного материла. Ко времени ослабления свойств адгезивной системы компомер может занимать практически весь объем полости. Замедленная реакция отверждения компомера снижает риск возникновения в материале внутренних напряжений. Компомеры обладают лучшими эстетическими свойствами, чем СИЦ, удобны в применении, менее трудоемки в работе, чем композит.

Отрицательные свойства компомеров

Компомеры уступают СИЦ в выделении фтора, характеризуются более низкой износоустойчивостью в сравнении с гибридными композитами, цвет пломбы изменяется в результате водопоглощения.

Показания к использованию компомеров

-

Все классы кариозных полостей передних и боковых постоянных зубов. Пломбирование кариозных полостей I и II класса по Блэку в режиме временных, полуперманентных реставраций.

-

Пломбирование кариозных полостей всех классов во временных зубах.

-

Пломбирование кариозных полостей всех классов в постоянных зубах (в зубах с незрелой эмалью, при активном течении кариеса).

-

Лечение кариеса в постоянных зубах с СГЭ и местной гипоплазией в детском возрасте.

-

Наложение базовой прокладки под композит при пломбировании методом сэндвич-техники.

Композиционные пломбировочные материалы

Композиционные пломбировочные материалы - комплексные соединения, включающие три основных компонента:

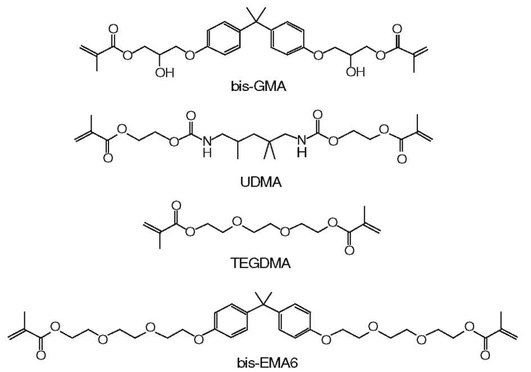

Полимерная матрица представлена основным (Bis-GMA) и разжижающими (UDMA, TEGDMA, Bis-EMA) метакрилатными мономерами (рис. 35-1). В состав органической матрицы также входят ингибитор, катализатор, фотоинициатор, поглотитель ультрафиолетовых лучей и другие компоненты.

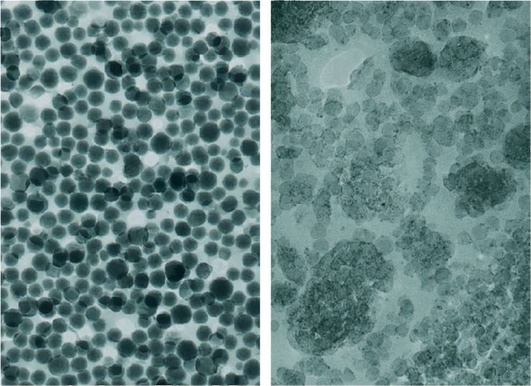

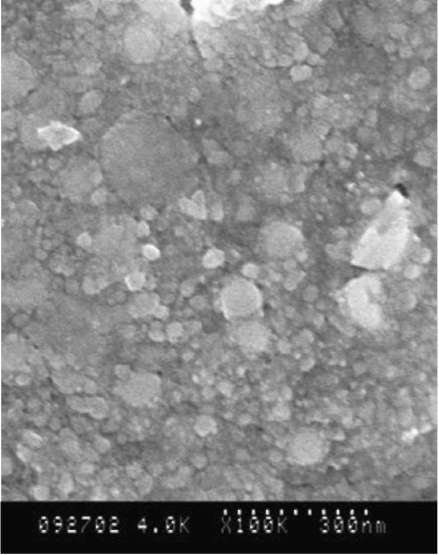

Наполнитель композиционных материалов - кварц, стекло, модификации диоксида кремния, синтезированные вещества (диоксид кремний-циркония) и др. Наполнитель может варьировать по размеру (от 0,02 до 45 мкм), форме (шаровидный, молотый) (рис. 35-2, 35-3). Присутствие наполнителя в композиционном материале уменьшает усадку при полимеризации метакрилатной матрицы, улучшает эстетические и механические свойства материала.

Поверхностно-активные вещества (силаны) представляют собой кремний-органические соединения, обеспечивающие связь матрицы с наполнителем, улучшающие прочностные, эстетические и гидрофобные характеристики композитов.

Механизм отверждения композиционных пломбировочных материалов - реакция полимеризации метакрилатных мономеров, инициируемая химическим взаимодействием компонентов (композиты химического отверждения) или световым излучением (композиты светового отверждения). В настоящее время наиболее популярны для эстетико-функциональной реставрации зубов композиционные материалы светового отверждения, так как химические композиты уступают им по эстетическим, манипуляционным характеристикам, имеют высокий процент усадки при полимеризации (5%).

Светоотверждаемые композиционные материалы полимеризуют видимым светом голубой части спектра (длина волны 400-500 нм) с помощью галогеновых, диодных ламп, плазменных фотополимеризаторов. Оптимальная плотность светового потока составляет не менее 300 мВт/см2 , оптимальный режим - «плавный старт», дающий в первые 10 с световой поток низкой интенсивности (до 100 мВт/см2 ) и уменьшающий полимеризационный стресс и его последствия. Достоинства композиционных материалов светового отверждения - эстетические, манипуляционные и механические параметры. К недостаткам относят сложность технологического процесса, а значит, возможность ошибок и осложнений, и кроме того, вредность светового излучения для глаз медицинского персонала и пациентов.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

По размеру частиц наполнителя

-

Макронаполненные (размер частиц 8-45 мкм) - «Evicrol»//Spofa Dental, «Concise»//3M ESPE, «Adaptic»//Dentsply, «Simulate»//Kerr, «Coradent»// Ivoclar Vivadent, «Rebilda»//Voco, «Эпакрил»//»Стома», «Фолакор-С»//»Радуга» - имеют достаточную прочность, рентгеноконтрастность. Среди недостатков этой группы материалов - потемнение пломбы со временем, отсутствие блеска при полировке, шероховатость и высокий абразивный износ поверхности. Показания к использованию: пломбирование кариозных полостей класса 1, 2 по Блэку при невысоких эстетических требованиях к пломбе, восстановление культи под ортопедическую конструкцию, восстановление больших полостей жевательных зубов с последующей облицовкой эстетичным композитом.

-

Микронаполненные (размер частиц 0,04-0,4 мкм) - «Degufill SC»//Degussa, «Degufill M»//Degussa, «Evicrol Anterior»//Spofa Dental, «Evicrol Solar»//Spofa Dental, «Silux Plus»//3M, «Filtek A-110»//3M ESPE, «Isopast»//Ivoclar Vivadent, «Helioprogress»//Ivoclar Vivadent, «Durafill VS»//Heraeus Kulzer, «Micronew»// Bisco. Главные достоинства этой группы композиционных материалов - эстетические характеристики: отличная полируемость, стойкость глянцевого блеска поверхности, цветопередача оттенков. Недостатки микрофилов - низкая прочность к окклюзионной нагрузке, высокая полимеризационная усадка (около 2%). Показания к использованию: пломбирование кариозных полостей класса 3, 5 по Блэку, некариозных поражений пришеечной локализации, облицовка вестибулярной поверхности реставраций при высоких эстетических требованиях к пломбе.

-

Мининаполненные (размер частиц 1-5 мкм) - «Bis-Fil II»//Bisco, «Visio-Fil S»//ESPE, «Marathon»//Den-Mat. Эта группа по своим свойствам занимает промежуточное положение между макрофилами и микрофилами. Большого распространения мининаполненные композиционные материалы не получили в связи с появлением и развитием гибридной группы композиционных пломбировочных материалов.

-

Гибридные (смесь частиц наполнителя размером 0,04-5 мкм) - «Polofill»// Voco, «Alfacomp»//Voco, «Evicrol Posterior»//Spofa Dental, «Evicrol Molar»// Spofa Dental, «Pertac-Hybrid»//ESPE, «Призмафил»//«Стомадент». Среди гибридных композиционных материалов выделяют подгруппу микрогибридных (диапазон вариабельности размера частиц 0,04-1 мкм) - «Valux Plus»//3M ESPE, «Filtek Z-250»//3M ESPE, «Charisma»//Heraeus Kulzer, «Venus»//Heraeus Kulzer, «Degufill Mineral»//Degussa, «Prisma TPH»// Dentsply, «Spectrum TPH»//Dentsply, «Esthet-X improved»//Dentsply, «Prisma 3»//Dentsply, «Herculite XRV»//KerrHawe, «Prodigy»//KerrHawe, «Point 4»//KerrHawe, «Tetric»//Ivoclar Vivadent, «Tetric Ceram»//Ivoclar Vivadent, «Arabesk»//Voco, «Arabesk Top»//Voco, «Aelitefil»/Bisco, «Renew»// Bisco, «Amelogen Universal»//Ultradent, «Clearfil AP-X»//Kuraray, «Gradia Direct»//GC, «Ecusit»//DMG. В данной подгруппе есть высокоэстетичные композиты: «Miris»//Coltene, «Artemis»//Ivoclar Vivadent, «Enamel plus HFO»//Micerium, «Vitalescence»//Ultradent. Достоинствами микрогибридных композиционных материалов считают хорошие прочностные и эстетические характеристики. Показания к использованию: универсальны, рекомендуются для реставрационных работ любого вида.

-

Нанонаполненные (размер частиц 20-75 нм) - «Filtek Supreme XT»//3M ESPE - и наногибридные (смесь частиц нано- и микрогибридного наполнителя) - «Grandio»//Voco, «Premise»//Kerr Hawe, «Ceram-X»//Dentsply, «Tetric Evo Ceram»//Ivoclar Vivadent, «Simile»//Pentron, «NanoPaq»//Schulz Dental Group. По прочностным параметрам композиты с ультрамелкими наночастицами сопоставимы с микрогибридными композиционными материалами, а по эстетическим качествам, по уровню полируемости, стойкости глянцевого блеска, цветопередаче, сопоставимы с микрофильными композитами. Показания к использованию: универсальны, рекомендуются для реставрационных работ любого вида, особенно для проведения художественной эстетико-функциональной реставрации зубов.

По консистенции.

-

Традиционные композиционные материалы обычной пастообразной консистенции.

-

Жидкотекучие композиционные материалы повышенной текучести (flow) - «Filtek Supreme XT flowable»//3M ESPE, «Grandio Flow»//Voco, «Arabesk Flow»//Voco, «X-flow»//Dentsply, «Revolution»//KerrHawe, «Point 4 Flowable»//KerrHawe, «Synergy Flow»//Coltene, «Aeliteflo»//Bisco, «Flow-line»//Heraeus Kulzer, «Tetric Flow»//Ivoclar Vivadent, «X-flow»//Dentsply. Жидкотекучие композиционные материалы имеют матрицу на основе высокотекучих смол. Используют наполнитель различного размера - микрогибридный, наногибридный, нанонаполнитель. Главное достоинство этой группы композиционных материалов - тиксотропность (способность легко и быстро проникать в труднодоступные участки полости), а также эластичность, текучесть, удобные манипуляционные характеристики. Недостаток - высокая полимеризационная усадка (до 5%), что требует нанесения жидкотекучего композиционного материала малыми порциями (толщиной 0,5-1 мм). По эстетическим и механическим характеристикам жидкотекучие композиционные материалы уступают микро-, наногибридным и нанокомпозитам традиционной консистенции. Показания к использованию: пломбирование кариозных полостей V класса по Блэку и некариозных дефектов пришеечной локализации, инвазивная и неинвазивная герметизация фиссур, создание начального слоя в технике слоеной реставрации при пломбировании различных дефектов, восстановление мелких сколов и неровностей поверхности (микроконтуриро-вание), восстановление герметичного краевого прилегания пломб, фиксация страз и украшений на зубы, фиксация волоконных шинирующих систем.

-

Пакуемые (конденсируемые, упроченные) композиционные материалы на основе густой полимерной матрицы и гибридного наполнителя - «Filtek P60»//3M ESPE, «Pyramid»//Bisco, «Synergy Compact»//Coltene, «SureFil»// Dentsply, «Prodigy Condensable»//KerrHawe, «Solitaire 2»//Kulzer, «QuiХ Fil»//Dentsply. Основные достоинства пакуемых композитов - высокая механическая прочность, плотная консистенция, низкая полимеризационная усадка (1,5-1,8%), что делает их незаменимыми при реставрации боковых зубов. Недостаточная эстетичность конденсируемых композитов связана с узкой цветовой палитрой, удовлетворительной полируемостью и цветопередачей оттенков. Показания к использованию: пломбирование кариозных полостей I и II класса по Блэку жевательных зубов. В технике слоеной реставрации с облицовкой эстетичными микрогибридными, наногибридными, нанона-полненными композитами могут применяться для любых реставрационных работ.

По способу отверждения

По назначению

Стоматологическое материаловедение композиционных материалов продолжает активно развиваться. Появляются простые и экономящие время врача-стоматолога композиты типа bulk fill. По сравнению с классической толщиной слоя композиционного материала в 2 мм данный класс композитов может быть использован однослойным нанесением в полости глубиной до 4-5 мм в целях замещения дентина при анатомической стратификации, что существенно упрощает работу при реставрации жевательных зубов. Композиты класса bulk fill имеют жидкотекучую консистенцию и наряду с неоспоримыми достоинствами: уменьшением полимери-зационного стресса, снижением С-фактора полости, удобством внесения, адаптации к стенкам, минимальным моделированием, все же требуют внесения финишного слоя классического композита на окклюзионную поверхность для улучшения механических свойств реставрации. Примеры: SDR//Dentsply, Filek Bulk Fill//3M ESPE, Х-tra base//Voco, X-tra fil//Voco, Tetric N-Ceram Bulk Fill//Ivoclar Vivadent, Venus Bulk Fill//Heraeus и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Каливраджиян Э.С., Брагин Е.А., Абакаров С.И., Жолудев С.Е. Стоматологическое материаловедение: учебник. - М.: МИА, 2014. - 320 с.

Мандра Ю.В., Григорьев С.С., Жегалина Н.М., Власова М.И. Материаловедение в стоматологии: учебное пособие. - Екатеринбург: УГМУ, 2015. - 305 с.

Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 928 с.

El-Damanhoury H.M., Platt J.A. Polymerization shrinkage stress kinetics and related properties of bulk-fill resin composites // Operative Dent. - 2014. - Vol. 39, N 4. - P. 374-382.

Flury S., Peutzfeldt A., Lussi A. Influence of increment thickness on microhardness and dentin bond strength of bulk fill resin composites // Dent. Materials. - 2014. - Vol. 30, N 10. - P. 1104-1112.

Garcia D., Yaman P., Dennison J., Neiva G.F. Polymerization shrinkage and depth of cure of bulk fill flowable composite resins // Operative Dent. - 2014. - Vol. 39, N 4. - P. 441-448.

Goldstein G.R. The longevity of direct and indirect posterior restorations is uncertain and may be affected by a number of dentist-, patient-, and material-related factors // J. Evid. Based Dent. Pract. - 2010 March. - Vol. 10, N 1. - P. 30-31.

Rueggeberg F.A. State-of-the-art: Dental photocuring - a review// Dent. Materials. - 2011 Jan. - Vol. 27, N 1. - P. 39-52.

Schneider L.F.J., Cavalcante L.M., Prahl S.A., Pfeifer C.S., Ferracane J.L. Curing efficiency of dental resin composites formulated with camphorquinone or trimethylbenzoyl-diphenyl-phosphine oxide // Dent. Materials. - 2012. - Vol. 28, N 4. - P. 392-397.