Детская терапевтическая стоматология

Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / под ред. Леонтьева В.К., Кисельниковой Л.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021.

Детская терапевтическая стоматология / под ред. Леонтьева В. К. , Кисельниковой Л. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 952 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6173-0 |

Аннотация

Национальное руководство по детской терапевтической стоматологии представляет собой второе издание, дополненное и усовершенствованное его авторами в соответствии с развитием специальности и предложениями коллег.

Данное руководство состоит из книги и электронного приложения, содержит современную и актуальную информацию по общим и частным вопросам детской терапевтической стоматологии и профилактике стоматологических заболеваний в детском возрасте, изложенную с позиций доказательной медицины. Издание содержит большое количество иллюстраций, описание технологий, фармакологический справочник и приложения.

Электронное приложение включает основные нормативные документы, регламентирующие деятельность детских врачей-стоматологов и детской стоматологической службы в Российской Федерации, образцы учетно-отчетной документации и описание порядка заполнения медицинской документации. Кроме того, в нем представлены компьютерные программы по составлению схем индивидуальной профилактики кариеса и заболеваний пародонта для детей и подростков.

Руководство предназначено врачам-стоматологам, клиническим ординаторам, интернам, студентам старших курсов стоматологических факультетов.

Д38

Глава 28. Пульпит постоянных зубов

ЭТИОЛОГИЯ

Пульпит возникает вследствие проникновения микроорганизмов и их токсинов в ткани пульпы. В постоянных резцах с несформированными корнями часто воспаление пульпы является следствием травматического повреждения зуба с нарушением целостности пульповой камеры. При значительном воздействии повреждающего фактора пульпит может развиваться и при отсутствии видимых механических повреждений зуба.

Особенности диагностики и клинической картины травматического пульпита постоянных зубов представлены в главе «Травмы зубов».

ПАТОГЕНЕЗ

В патогенезе пульпита постоянных зубов с несформирован-ными корнями большое значение имеет уровень реактивности организма ребенка и кариесрезистентности твердых тканей зуба. Возникновению пульпита, как правило, предшествует активное течение кариеса в зубах на стадии созревания твердых тканей.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

При осмотре выявляют кариозную полость различной глубины, заполненную размягченным дентином той или иной степени пигментации. Видимое сообщение с пульповой камерой, как правило, не выявляется. Реже на зубе при воспалении пульпы есть ранее наложенная пломба с признаками несостоятельности.

Болевой симптомокомплекс в зависимости от формы течения пульпита и от распространенности процесса в пульпе зуба может иметь различную степень выраженности.

Острые формы пульпита

Острый очаговый пульпит. При остром очаговом пульпите зубная боль носит кратковременный характер, возникает спонтанно, быстро проходит. Перемежается длительными «светлыми» промежутками. Длительность процесса - до 48 ч. Затем очаговое воспаление пульпы переходит в острый диффузный или в хроническую форму пульпита.

Острый диффузный пульпит. При остром диффузном пульпите болевой приступ более продолжительный, выражен приоритет ночных приступов, «светлые» промежутки кратковременны или не выражены. Боль не локализована. Присутствуют явления раздражения периодонта - болезненность при перкуссии, чувство «выросшего» зуба. Характерна иррадиация боли по ходу ветвей тройничного нерва. Могут возникнуть отоалгии и офтальмоалгии, приступы мигрени. Выражен лимфаденит регионарных лимфоузлов. У лиц со сниженным иммунитетом возможны вовлечение в процесс тканей периодонта и гибель пульпы зуба.

Хронические формы пульпита

При хронических формах пульпита интенсивность боли снижается. Возникновение приступа обусловлено приемом пищи, чисткой зубов. Боль приобретает тянущий, ноющий характер. Период ремиссии определяется месяцами, собственно процесс продолжается несколько лет до перехода в более тяжелую форму или заканчивается гибелью пульпы.

Хронический фиброзный пульпит. Хронический фиброзный пульпит у детей чаще возникает как первично-хронический процесс, но может быть следствием острого пульпита при отсутствии надлежащего лечения. Иногда протекает при видимо не вскрытой полости зуба. Болевой приступ возникает при попадании пищи в кариозную полость, после удаления раздражителя боль постепенно стихает. При осмотре можно обнаружить кариозную полость, заполненную размягченным дентином, при удалении которого полость зуба может быть вскрыта в одной точке, зондирование болезненно. Зуб в цвете не изменен. Перкуссия безболезненна, слизистая оболочка и переходная складка в проекции корней причинного зуба без патологии.

Хронический гипертрофический пульпит. Хронический гипертрофический пульпит развивается из хронического фиброзного пульпита, чаще в зубах со сформированными корнями. Характеризуется разрастанием пульпы из полости зуба в кариозную полость, так как при этой форме пульпита всегда имеется сообщение кариозной полости с полостью зуба. Болезненность пульпы слабовыражена, ведущее место занимает кровоточивость при жевании. При осмотре: наблюдают кариозную полость большого размера (часто полное разрушение коронки зуба), заполненную разросшейся фиброзно-измененной пульпой. Ткань пульпы имеет ярко-красный цвет и при легком механическом воздействии кровоточива и болезненна. На температурные раздражители реакции нет.

Хронический гангренозный пульпит. При хроническом гангренозном пульпите характерно возникновение боли при смене температуры, чаще от горячего. Может беспокоить неприятный запах изо рта. В несформированных зубах хронический гангренозный пульпит чаще протекает бессимптомно. При осмотре зуб может быть изменен в цвете и иметь серовато-грязный оттенок. Цвет коронковой пульпы в основном грязно-серый или темно-коричневый, пульпа не кровоточит. При раскрытии полости зуба появляется болезненность в ее глубине или в устьях корневых каналов. Перкуссия зуба безболезненна.

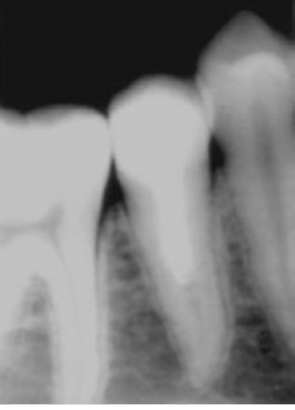

На рентгенограмме при хроническом пульпите могут встречаться изменения со стороны тканей периодонта: ослабление рисунка костных балочек у фуркации корней, незначительное расширение периодонтальной щели, склерозирование губчатой кости разной степени выраженности у верхушки корня.

Обострение хронических форм пульпита

Обострение хронических форм пульпита по клиническим признакам имеет сходство с острым диффузным пульпитом. Для правильной диагностики необходимо учитывать данные анамнеза, в частности, наличие и характер болевых приступов в прошлом.

ДИАГНОСТИКА

Правильно поставить диагноз и выбрать наиболее рациональный метод лечения стоматологу помогает углубленный сбор анамнеза, который необходимо проводить с учетом сопутствующих хронических заболеваний у пациента и данных физикального обследования.

Острые формы пульпита встречаются намного реже, чем хронические. В основном пульпит выявляют при профилактическом осмотре или плановом посещении стоматолога.

Для клинической диагностики пульпита зубов применяют опрос, осмотр, перкуссию, пальпацию, зондирование, температурные пробы, рентгенодиагностику и другие визуализированные методы обследования, ЭОД. Диагностическая ценность перечисленных методов различна и зависит от возраста пациента, его индивидуальных психологических особенностей, а также от поведения в стоматологическом кабинете. Диагностика пульпита основана на данных физикального и дополнительных методов обследования.

Физикальное обследование

Особое внимание следует уделить внешнему осмотру пациента и состоянию регионарных лимфатических узлов. При остром диффузном и обострении хронического гангренозного пульпита может измениться конфигурации лица за счет отека мягких тканей. При воспалении пульпы в постоянном несформированном зубе наблюдают отек и гиперемию переходной складки на стороне пораженного зуба.

Пальпация по переходной складке в области причинного зуба при хроническом пульпите вне обострения боли не вызывает.

Перкуссия, как правило, безболезненна. При остром диффузном пульпите или обострении его хронических форм может быть болезненность перкуссии за счет скопления экссудата в полости зуба или реакции периодонта.

Зондирование стенок и дна кариозной полости проводят лишь после удаления экскаватором размягченного дентина. При пульпите зондирование кариозной полости по эмалево-дентинной границе практически всегда безболезненно. Удаление нависающих краев эмали (даже бормашиной) не должно вызывать болевой реакции. Учитывается также зондирование дна кариозной полости, поскольку резкая болезненность в одной точке подтверждает диагноз «пульпит». Также важно определить, есть ли сообщение кариозной полости с полостью зуба, так как необходимо учитывать внешний вид пульпы: она может быть розовой, ярко гиперемированной, кровоточащей при зондировании или грязно-серого цвета и не кровоточащей. Обычно сообщение кариозной полости с полостью зуба обнаруживается в местах наиболее близкого расположения рогов пульпы. При хронических формах пульпита пульпа может быть перекрыта пигментированным, размягченным дентином, и сообщение обнаруживают только после его удаления (рис. 28-1, 28-2).

Инструментальные исследования

Для уточнения предварительного диагноза применяют дополнительные методы исследования: температурные пробы, ЭОД, методы лучевой диагностики.

Самый распространенный дополнительный метод исследования - рентгенологическая диагностика, которая чаще всего является решающей для постановки диагноза при обострениях хронических форм пульпита. В клинической практике при затрудненном открывании рта, когда не удается сделать внутриротовую рентгенограмму, применяются внеротовые методики.

ЛЕЧЕНИЕ

При выборе метода лечения, особенно у детей с сопутствующей патологией, возникает необходимость консультации врачей других стоматологических специальностей. При хронических заболеваниях других органов и систем для предупреждения формирования очага хронической инфекции необходима консультация стоматолога-хирурга, при нарушении формирования ЗЧС - стоматолога-хирурга и ортодонта, а при значительном разрушении коронковой части зуба требуется обследование у стоматолога-ортопеда.

Существуют различные методы лечения пульпита. Одни из них направлены на сохранение всей пульпы или ее части, другие предполагают радикальное удаление всей ткани пульпы зуба. Методы лечения пульпита традиционно делятся на консервативные и хирургические. Возможно комбинирование различных методов между собой.

Выбор метода лечения пульпита зависит от формы пульпита, групповой принадлежности зуба, степени сформированности корней, топографии кариозной полости, степени разрушения зуба, множественности и активности течения кариозного процесса (табл. 28-1).

| Сохранение жизнеспособности всей пульпы или ее части | Удаление пульпы с утратой ее жизнеспособности | ||

|---|---|---|---|

Полное (биологический метод) |

Частичное |

Частичное |

Полное (только в зубах со сформированными корнями!) |

|

|

Девитальная ампутация |

|

Лечение пульпита возможно при надежном обезболивании. Для этого применяют различные методы анестезии: аппликационную, инфильтрационную, интрасептальную, интралигаментарную, проводниковую, рефлексоаналгезию, электрообезболивание, а также общее обезболивание (масочный, интубационный, внутривенный наркоз). Основными методами обезболивания у детей в настоящее время считают проводниковую и инфильтрационную анестезию.

Консервативное лечение - биологический метод, связанный с применением биологически активных веществ без вмешательства непосредственно в пульпу зуба. Лекарственное средство наносят на дентин, не вскрывая полость зуба (непрямой метод покрытия), либо на вскрытый рог пульпы (прямой метод покрытия). Консервативный метод применяют при хроническом фиброзном пульпите или остром очаговом пульпите в постоянных зубах с несформированными и сформированными корнями. Кариозная полость должна быть ограничена с четырех сторон стенками, следовательно, наиболее благоприятными будут полости I и ограниченно V класса по Блэку. Обработку кариозной полости проводят с помощью механического низкоскоростного наконечника с водяным охлаждением.

Непрямое покрытие пульпы лечебными препаратами

Показания: для лечения постоянных зубов без клинических признаков воспалительных изменений в пульпе и периодонте, когда рентгенологически выявляется сообщение кариозной полости с полостью зуба. Используется редко.

Методика проведения

Проводится механическая обработка кариозной полости острым экскаватором или твердосплавными борами низкоскоростной бормашиной для исключения высокотемпературного и вибрационного повреждающего фактора. При отсутствии видимого сообщения кариозной полости с пульповой камерой насильственное вскрытие не проводится. Подготовленная полость обрабатывается растворами антисептиков (хлоргексидин, мирамистин, перекись водорода и др.) в низких концентрациях, высушивается стерильным ватным шариком. На дно накладывается кальцийсодержащая лечебная паста. На фиксированную пасту накладывается изолирующая прокладка: СИЦ или фосфатный цемент. Для окончательной реставрации коронки постоянного зуба применяются СИЦ, компомеры или композитные реставрационные материалы различных видов отверждения.

Диспансерное наблюдение осуществляется 1 раз в 6 мес с выполнением рентгенологического контроля с целью наблюдения за формированием дентинного мостика и ростом корня до окончания формирования зуба.

Прямое покрытие пульпы лечебными препаратами (биологический метод)

Показания: при случайном механическом повреждении пульпы в зоне, отдаленной от кариозного поражения, травматическом пульпите однокорневых зубов при обращении в первые 3-4 ч, хронический фиброзный пульпит при осложнениях кариеса.

Критериями выбора данного метода лечения являются также низкая интенсивность кариеса, хорошее общее состояние здоровья (I и II группа), отсутствие приема антибиотиков и гормонотерапии в анамнезе.

Методика проведения

Методика препарирования включает расширение острыми борами входа в кариозную полость и иссечение нависающих краев эмали. Некротомию размягченного дентина проводят, в первую очередь, со стенок кариозной полости острыми экскаваторами и шаровидными борами. Обработку дна кариозной полости проводят в конце манипуляции при условиях хорошего обозрения. Не следует чрезмерно удалять декальцинированный дентин и насильственно вскрывать полость зуба, так как минимальное количество дентина, не потерявшего связи с пульпой, способно к минерализации за счет свойств лечебной прокладки и активизации пульпы.

Принимая во внимание наличие микробных ассоциаций в инфицированном дентине и пульпе зуба, необходимо проводить медикаментозную обработку кариозной полости растворами антисептиков во время и после механической обработки. На сегодняшний день общепринятым является положение об исключении сильнодействующих веществ в терапии глубокого кариеса и пульпита, особенно в детском возрасте. Для обработки глубоких кариозных полостей применяются 1% раствор йодинола, риванол, фурацилин, нитрат калия, декамин, гвоздичное масло, 20% раствор диметилсульфоксида, 1% раствор диоксидина, лизоцим, 0,06% раствор хлоргексидина, 0,2% раствор сангвиритрина, 1% раствор сальвина, хлорофиллипт. Существует и другая точка зрения: любая антисептическая обработка не обеспечивает стерильности стенок и дна кариозной полости, ввиду чего достаточно промыть ее нейтральными или слабощелочными жидкостями и высушить перед пломбированием. Хорошие результаты получены при обработке кариозных полостей озоном.

Биологический метод имеет свои преимущества при лечении детей: позволяет избежать трудностей, связанных с удалением пульпы и пломбированием канала зуба. Быстрота проведения манипуляций при лечении делает консервативный метод более приемлемым у детей, чем у взрослых. Для лечения пульпита биологическим методом используются глюкокортикоидные гормоны (дексаметазон, гидрокортизон, преднизолон, триамцинолон), нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) (индометацин, бутадион), производные пиримидина (метилурацил), ферменты (трипсин, химотрипсин), десенсибилизирующие средства, антибиотики широкого спектра действия, сульфаниламиды, антисептики, гликозоаминогликаны (луронит, хонсурид), витаминные препараты, одонтотропные средства (гидроокись кальция, коллаген, дентинные опилки, костную муку, кальций-фосфатсодежащие гели). Биологический метод лечения пульпита проводится с непрямым и с прямым покрытием пульпы лечебными прокладками. При непрямом покрытии пульпы чаще всего используют вышеперечисленные препараты в различных сочетаниях (в течение 3, 7, 14 дней) с последующей заменой на одонтотропную лечебную прокладку под постоянную пломбу. Для этих целей широко используют антибиотики, антибиотики в сочетании с глюкокортикоид-ными средствами, препараты на основе гидроокиси кальция. Положительный результат сразу после лечения отмечается в 80-94% случаев в зависимости от формы пульпита.

При проведении консервативной терапии используют лечебные пасты, например цинк-эвгеноловую, которая оказывает на пульпу седативное, противовоспалительное, анестезирующее действие, активизирует в ней репаративные процессы. Вместе с тем установлена способность эвгенола угнетать тканевое дыхание в фибробластах пульпы. Токсическое действие зависит от концентрации эвгенола в пасте, поэтому следует применять субтоксические дозы и накладывать цинк-эвгеноловую пасту только на дентин дна кариозной полости. Возможно сочетание данной пасты с 1% раствором диоксидина. Не рекомендуется использовать цинк-оксид-эвгеноловую пасту для прямого покрытия пульпы.

На сегодняшний день при проведении многих экспериментальных и клинических исследований доказано, что существующие лекарственные формы для лечения пульпита пульпосохраняющими методиками способствуют дополнительному травмированию пульпы за счет наполнителей (белой глины, окиси цинка, кремния). Применение жировых паст мешает адгезии пломбировочного материала, также они угнетают щелочную фосфатазу (в результате чего тормозится отложение заместительного дентина) и минерализацию заместительного дентина. В настоящее время для лечения острого и хронического пульпита используются «Пульпомиксин», содержащий дексаметазон, фрамицитин и полимиксин, который выдерживается под временной повязкой в течение 3 дней, затем заменяется на нетвердеющие препараты гидроокиси кальция («Кальципульп», «Септокальцин-ультра», «Биокалекс», «Кальцикур», «Кальцевит»).

Повышение эффективности лечения пульпита биологическим методом с помощью физических методов воздействия на пульпу послужило основанием использования их в клинической практике. Известно о применении ультразвука и диатермического тока в комплексном лечении острого пульпита. Эффективно лечение пульпита гелий-неоновым лазерным воздействием. Биологическое воздействие гелий-неонового лазера: противовоспалительное, фибрино- и тромболитическое, противоотечное (анальгетическое), бактерицидное. Лазерное воздействие применяют при смене прокладок: противовоспалительной на одонтотропную. Рекомендуется также при смене прокладок проводить электрофорез с 10% глюконатом кальция на дно кариозной полости.

При лечении пульпита используют вещества с выраженным минерализующим эффектом. Известно об успешном применении в клинической практике фторсодержащих и кальцийфосфатсодержащих гелей для лечения пульпита в детском возрасте. Доказано преимущество применения кальцийфосфатсодержащего геля с хлоргексидином перед традиционными методами профилактики и лечения пульпита. Кальцийфосфатсодержащий гель применяют как при прямом, так и непрямом покрытии пульпы.

В настоящее время развивается новое направление в стоматологии, занимающееся разработкой и совершенствованием методов эндодентальной реминера-лизации с использованием препаратов, содержащих в высоких концентрациях (60-75%) кальций-фосфорные соединения, и все же наиболее часто применяют твердеющие лечебные прокладки, содержащие гидроокись кальция.

Наибольший лечебный эффект получен при применении препаратов «Кальцикур», «Кальмецин», «Биокалекс». Особенно эффективны препараты при травматическом пульпите и случайно вскрытой пульпе. Препараты гидроокиси кальция имеют хорошую антимикробную активность за счет высокого рН. Отмечены хорошие антибактериальные и минерализующие свойства «Реокап» и «Рокаль», что связано с их водорастворимостью и приводит к повышению рН среды и выделению кальция гидроксида. Рекомендуют для лечения пульпита использовать водорастворимые препараты гидроокиси кальция от 3 до 6 мес под временными пломбами из стеклоиономера с последующим постоянным пломбированием с нерастворимыми лечебно-изолирующими прокладками (рис. 28-3, 28-4).

Для усиления резистентности организма и повышения эффективности лечения пульпита биологическим методом целесообразно назначать витаминно-минеральные комплексы («Кальцевит», «Кальцинова», «Витрум», «Центрум»), а также гипосенсибилизирующие средства в течение 7-10 дней.

Биологический метод лечения пульпита необходимо применять по строгим показаниям и с обязательным длительным периодом наблюдения, позволяющим убедиться в эффективности его использования.

Диспансерное наблюдение осуществляют 1 раз в 6 мес с проведением рентгенологического контроля в целях наблюдения за формированием дентинного мостика и ростом корня до окончания формирования зуба (рис. 28-5).

Частичная пульпотомия (ампутация)

Метод позволяет максимально сохранить жизнеспособность сосудисто-нервного пучка.

Показания: при переломе коронки со вскрытием полости зуба в постоянных зубах с неоконченным формированием корня в первые 48 ч с момента травмы.

Методика проведения

После инфильтрационной анестезии осуществляют антисептическую обработку линии отлома, стерильным алмазным бором в области вскрытой пульпы создают углубление 1-2 мм, одновременно иссекают часть коронковой пульпы. После остановки кровотечения и медикаментозной обработки на область эндодонтической раны наносят материал, содержащий гидроокись кальция. Лечебную повязку и линию отлома закрывают с помощью СИЦ. В течение 2-3 нед проводят динамическое наблюдение за состоянием пульпы (клинический осмотр и ЭОД). При положительной динамике проводят либо косметическую реставрацию методом неинвазивного винирования, либо фиксируют стальные коронки с поликарбокси-латным покрытием, изготовленные лабораторным путем.

Ребенок нуждается в диспансерном наблюдении. Критериями нормального формирования корня считают его удлинение, исчезновение зоны роста, уменьшение полости зуба, образование дентинного мостика, отсутствие воспалительных изменений вокруг верхушки зуба.

Более подробно методика частичной пульпотомии представлена в главе «Травма зубов».

Пульпотомия (витальная ампутация)

Показания

Метод применяется в постоянных зубах с несформированными корнями при остром очаговом пульпите и фиброзной форме хронического пульпита без выраженных изменений в тканях периодонта, при травматическом пульпите со сроками обращения более 30 ч с момента травмы.

Широкое применение данного метода обоснованно различием в строении коронковой и корневой пульп зубов. Коронковая имеет более рыхлое строение за счет большого количества анастомозов сосудов и наличия клеточных элементов, следовательно при воспалении наибольшие изменения микроциркуляции происходят именно в ней. В корневой пульпе клеточных элементов практически нет, преобладают соединительнотканные волокна, следовательно в корневой пульпе менее выражен отек тканей, нет сдавления сосудов и явлений застойной гиперемии. Данная особенность строения позволяет провести удаление (ампутацию) коронковой пульпы с последующим сохранением функций корневой.

Методика проведения

-

Покрывают устьевую пульпу лечебным препаратом, содержащим гидроокись кальция, либо МТА.

-

Накладывают изолирующую прокладку или временную пломбу при отсроченном пломбировании (СИЦ).

-

Восстанавливают анатомическую форму коронки зуба (рис. 28-6).

Через 6-8 мес при нормализации состояния пульпы восстанавливают анатомическую форму коронки зуба реставрационными композитными материалами (рис. 28-7, 28-8).

В связи с применением физиотерапевтических методов лечения, в частности магнитно-лазерной терапии, метод витальной ампутации пульпы как достаточно щадящий заслуживает самого пристального внимания. Основными критериями успешного лечения считают высокую электрочувствительность пульпы (2-6 мкА), образование дентинного мостика над раневой поверхностью пульпы, продолжение формирования корня зуба и окружающих тканей периодонта (рис. 28-9).

Однако при всех вышеперечисленных достоинствах данного метода витальная ампутация недостаточно широко используется в детской клинической практике.

Частичная пульпэктомия (высокая ампутация)

Показания

Метод показан при травматическом пульпите с поздними сроками обращения, пульпите однокорневых зубов вследствие осложнений кариеса, применяется в однокорневых зубах с незавершенным формированием корня.

Методика проведения

После широкого раскрытия полости зуба под визуальным и тактильным контролем удаляют из канала нежизнеспособную часть пульпы твердосплавным шаровидным или торцевым бором на удлиненной ножке или Gates-дрилем.

Особенности инструментальной обработки канала зуба.

После щадящей механической обработки проводят гемостаз и высушивают канал с последующим наложением минерального триоксиагрегата (МТА), пломбируют одонтотропными пастами с противовоспалительным действием («Йодекс», «Метапекс»). После рентгенологического контроля накладывают изолирующую прокладку и постоянную пломбу (рис. 28-10-28-12).

По окончании апексогенеза рекомендуют окончательное пломбирование канала и функциональную косметическую реставрацию коронки.

Пульпэктомия (экстирпация) у подростков и лиц молодого возраста

Показания

Данный метод применяется при любых формах пульпита в зубах со сформированными корнями и проводится как под анестезией, так и после предварительной девитализации пульпы.

Методика проведения

Для эффективного проведения эндодонтического лечения постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста необходима не только точная диагностика заболеваний пульпы и периодонта, но и выбор адекватной тактики проведения эндодонтического лечения с учетом анатомических особенностей постоянных зубов у данной категории пациентов, а также зрелости твердых тканей зуба, которые должны обеспечить индивидуальный подход к лечению конкретного зуба, снизить количество возможных осложнений, повысить процент успешного лечения.

Анатомические особенности постоянных зубов подростков и лиц молодого возраста:

При механической обработке каналов необходимо учитывать топографические особенности различных зубов. В однокорневых временных зубах каналы относительно широкие и прямые. Для полноценной обтурации каналов удаляют слабоминерализованный предентин со стенок канала и смазанного слоя. После механической и медикаментозной обработки каналы высушивают бумажными штифтами и обтурируют. Для окончательного пломбирования каналов используют корневые пастообразные материалы, гуттаперчу, термофилы.

В многокорневых зубах каналы часто узкие, уплощенные по форме просвета, имеют изгибы в ту или иную сторону. При эндодонтической обработке учитывают кривизну корней, чтобы избежать разрушения стенок или фуркации, поэтому проводят предварительное рентгенологическое исследование для определения количества каналов, их формы, длины, проходимости. В молярах и премолярах на рентгенограмме нечетко определяется просвет канала за счет отложения преден-тина на его стенках. Возможны внутрипульпарные кальцифицированные отложения (петрификаты и дентикли). Во время механической обработки удаляют слабоминерализованный предентин и просвет канала расширяется.

Применение стандартов и технологий эндодонтической техники без учета анатомических особенностей постоянных зубов подростков и лиц молодого возраста приводит к развитию большего количества осложнений.

При широком апикальном отверстии на этапе медикаментозной обработки возможно проникновение антисептика (гипохлорита натрия) в периапикальную область, что вызывает развитие некроза.

На этапе обработки корневых каналов при низком уровне минерализации твердых тканей возможно перерасширение корневого канала, что приводит к формированию продольных перфораций и трещин корня.

Важная роль отводится медикаментозной антисептической обработке корневых каналов при пульпите. Необходимо применять препараты широкого и комбинированного действия для полноценной деконтаминации инфицированных каналов, например, «Каталюгем», «Алкасепт», которые помимо антисептического действия обладают кровоостанавливающими свойствами.

На этапе обтурации корневых каналов одной из главных трудностей считается проблема герметичного закрытия широкого апикального отверстия корневого канала. При использовании холодной латеральной конденсации возникают сложности в подгонке мастер-штифта, возможно микроподтекание системы корневого канала вследствие негерметичного закрытия. При использовании методик обту-рации термопластифицированной гуттаперчей отмечается вытеснение избытка гуттаперчи в периапикальную область, которая идентифицируется клетками пери-одонта как инородное тело и может либо инкапсулироваться, либо стать причиной хронического воспаления (рис. 28-13-28-15).

В целях объективизации степени сформированности и уровня минерализации твердых тканей постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста можно использовать данные, полученные при 3D компьютерной томографии. При этом в ходе исследования измеряют ширину апикального отверстия и определяют значения денситометрической плотности твердых тканей зуба в апикальной части корней вдоль продольной оси, совпадающей с осью зуба, и вдоль поперечной оси, проходящей через середины корней зуба.

Ширина апикального отверстия у подростков и лиц молодого возраста, по данным 3D КТ, варьирует от 0,62 до 0,80 мм, что превышает аналогичные показатели у лиц старше 24 лет, где они составляют от 0,52 до 0,62 мм.

При сравнении денситометрической плотности твердых тканей различных участков постоянных зубов у подростков и лиц молодого возраста по данным 3D КТ выявлено, что максимальный уровень минерализации твердых тканей расположен в области эмали (составляет 2183 ед. оптической плотности HU) и коронкового дентина (составляет 1706 ед. HU); минимальный уровень минерализации находится в апикальной части корня (составляет 1247 ед. НU). В группе пациентов старше 25 лет показатели минерализации в области эмали и коронкового дентина идентичны аналогичным показателям у подростков и лиц молодого возраста. Минимальные уровни минерализации у лиц старше 25 лет отмечены в апикальной части корневого канала (1438 ед. HU), однако у подростков и лиц молодого возраста этот показатель достоверно ниже.

На основании изучения данных 3D КТ определены средние пороговые значения ширины апикального отверстия и денситометрической плотности твердых тканей зуба в апикальной части корня, характерные для сформированных постоянных зубов.

В зависимости от того, в каком диапазоне лежат величины ширины апикального отверстия и денситометрической плотности твердых тканей зуба, предлагается выбрать тактику проведения эндодонтического лечения.

Если ширина апикального отверстия равна или менее 0,65 мм, а денситометрическая плотность твердых тканей зуба - более 1400 ед. HU, манипуляции проводят по общепринятым стандартам эндодонтического лечения.

Если ширина апикального более 0,65 мм, а денситометрическая плотность твердых тканей зуба в апикальной части корня менее 1400 ед. HU, то рекомендуют:

-

выполнять минимально инвазивное препарирование корневого канала, особенно в корневых каналах с малым радиусом и максимумом кривизны в апикальной части корневого канала;

-

использовать пассивные эндодонтические инструменты малой конусности;

-

проводить щадящую ирригацию, используя нетоксичные и нераздражающие вещества (0,2% раствор хлоргексидина);

-

временно (на 1-3 мес) заполнять корневой канал препаратами гидроокиси кальция;

-

создавать апикальный упор с применением препаратов на основе минерального триоксиагрегата с последующим дозаполнением корневых каналов разогретой гуттаперчей;

-

по возможности, отдавать предпочтение термопластифицированной гуттаперче на носителе, оказывающей минимальное давление на стенки корня.

Девитальная ампутация

Метод в настоящее время не рекомендуют к применению в постоянных зубах (независимо от стадии формирования корня). Показан при хронических формах пульпита в молярах с несформированными корнями (используют только в случае неэффективности витальных методов лечения при необходимости сохранения зуба).

Методика проведения

Метод девитальной ампутации коронковой пульпы основан на импрегнации мумифицирующими средствами ранее девитализированной пульпы зуба. Для девитализации применяются препараты, содержащие параформальдегидную пасту, которая оказывает девитализирующее и слабое мумифицирующее воздействие на пульпу.

Методика проведения девитальной ампутации.

При импрегнационном методе: мумифицирующей жидкостью пропитывается только девитализированная пульпа, затем происходит ее «высыхание», поэтому неприемлемо сокращать количество посещений и пропускать какой-либо из этапов данного метода. Воздействие резорцин-формалиновой составляющей пасты на корневую пульпу продолжается в течение нескольких недель в условиях полной герметичности.

Возможные осложнения девитальной ампутации пульпы

В детской стоматологической практике следует отказаться от использования высокотоксичных девитализирующих и импрегнирующих средств с высокой способностью проникновения в ткани, и повсеместно применять в клинической стоматологии пульпосохраняющие методы лечения.

При нарушении методики и техники проведения импрегнационного метода лечения пульпита в постоянных зубах происходят неблагоприятные изменения в окружающих зуб тканях: слизистой оболочке полости рта, комплексе тканей пародонта и периодонта.

При несоблюдении сроков воздействия девитализирующих средств на пульпу зуба, особенно при применении паст, содержащих мышьяковистый ангидрид, возникает токсическое поражение ткани периодонта. Мышьяк и его соединения являются клеточными ядами, их токсическое воздействие ведет к необратимым последствиям в тканях, нарушению в митохондриях и гибели клеток. Костная ткань на глубине поражения трудно поддается детоксикации, что приводит к секвестрированию некротизированного участка и удалению зуба еще до завершения предполагаемого лечения.

Окружающие зуб ткани пародонта также подвергаются неблагоприятному воздействию применяемых сильнодействующих веществ. Прежде всего, это возможное попадание девитализирующей пасты при разрушении кариозным процессом одной из стенок коронки зуба на десну с последующей ее некротизацией и обнажением костной ткани. При использовании мумифицирующих препаратов возможны аналогичная ситуация и возникновение химического ожога слизистой оболочки полости рта вплоть до появления обширного дефекта тканей. В такой ситуации требуется хирургическое вмешательство: иссечение некротизированных участков с последующей пластической реконструкцией утраченных тканей.

Нельзя исключать также возможность возникновения аллергических и аутоиммунных реакций как местного, так и общего характера при применении данных препаратов. Аллергическая реакция может носить характер как немедленного, так и замедленного действия, может возникнуть спустя годы при повторном контакте с аллергеном.

Недостаточная девитализация корневой пульпы ведет к образованию хронического очага инфекции в канале зуба, так как резорцинсодержащая мумифицирующая смесь воздействует только на девитализированную пульпу. В дальнейшем воспаление распространяется на периодонт. Клинические симптомы - сохранение спонтанных и стимулированных болевых ощущений после проведенного лечения, неприятные ощущения при накусывании. При рентгенологическом исследовании в первые месяцы, как правило, патологические изменения не выявляются.

В последующем воспалительный процесс в периодонте протекает хронически, периодически обостряется вследствие снижения иммунитета при общих заболеваниях, при стрессовых ситуациях. На рентгенограмме определяют признаки одной из форм хронического периодонтита: фиброзной (расширение периодонтальной щели у апикальной части корня, утолщение кортикальной пластинки лунки зуба); гранулирующей (разрежение костной ткани, ослабление рисунка костных балочек у апекса и/или у фуркации корней без видимого ограничения), гранулематозной (разрежение костной ткани, отсутствие тени костных балочек у апикальной части корня с четкой границей, зону склерозирования костной ткани по периметру гранулемы).

Возможно сужение или полное исчезновение просвета периодонтальной щели вследствие пропитывания резорцинсодержащей смесью и мумификации соединительной ткани периодонта. Зуб теряет физиологическую подвижность, что вкупе с хрупкостью твердых тканей ведет к разрушению коронки зуба даже при незначительных механических нагрузках.

С течением времени, вследствие нарушения питания и кровоснабжения прилегающих тканей пародонта, возникают различные нарушения у девитализированного зуба: цианоз и застойные явления на слизистой оболочке десны и переходной складки, изменение цвета слизистой оболочки, обнажение шейки зуба и корней, убыль костной ткани у фуркации корней, явления локального пародонтоза. Как правило, данные изменения не сопровождаются болевыми ощущениями, зуб неподвижен. Пациенты обращают внимание на данные изменения, если они имеют место у передней группы зубов и влияют на эстетическое восприятие индивидуума и окружающих. Изменения у жевательной группы зубов вызывают беспокойство при грубых нарушениях функции жевания, изменении положения зуба в зубном ряду или явлениях галитоза.

При попытке повторного лечения зуба, ранее подвергшегося лечению методом девитальной ампутации с импрегнацией резорцинсодержащими препаратами, врач-стоматолог, как правило, сталкивается с невозможностью провести полноценную обработку канала еще на этапе механического расширения. Резорцинсодержащая смесь при полимеризации превращается в вязкую стекловидную массу, плотно прилегающую к стенкам канала. В отдельных случаях невозможно определить устья каналов в полости зуба. Данная ситуация может спровоцировать отлом части эндодонтических инструментов в просвете канала или в толще дентина при попытке «обойти» облитерированную часть канала, возможны перфорации дна полости зуба и стенок корневых каналов, транспортация апикального отверстия.

Вышеперечисленные симптомы только в малой степени отражают широкий спектр морфофункциональных нарушений, возникающих при применении метода девитальной ампутации пульпы с последующей импрегнацией мумифицирующими препаратами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Борисенко А.В. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Секреты терапевтической стоматологии. - Киев: Медицина, 2011. - 520 с.

Громова С.Н., Колеватых Е.В., Кушкова Н.Е., Ковылина О.С. Способ консервативного лечения пульпита // Эндодонтия Today. - 2016. - № 1. - С. 25-29.

Детская стоматология: руководство / под ред. Р.Р. Вэлбери, М.С. Даггала, М.-Т. Хози; пер. с англ. под ред. Л.П. Кисельниковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 455 с.

Детская терапевтическая стоматология. Алгоритмы диагностики и лечения / Под общ. ред. Л.П. Кисельниковой. - М.: Литтерра, 2009. - 156 с.

Заболевания эндодонта, пародонта и слизистой оболочки полости рта / под. ред. А. К. Иорданишвили. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 344 с.

Иванов В.С., Винниченко Ю.Л., Иванова Е.В. Воспаление пульпы зуба. - М.: МИА, 2003. - 254 с.

Кисельникова Л.П. и др. Применение гидроокиси кальция при лечении постоянных зубов с осложненными формами кариеса // Детская стоматология. - 2000. - № 3-4. - С. 84-86.

Клиническая стоматология: учебник / под ред. В.Н. Трезубова, С.Д. Арутюнова. - М.: Практическая медицина, 2015. - 787 с.

Коэн С., Бернс Р. С. Эндодонтия (Pathways of the Pulp). 8-е изд. - М.: STBOOK, 2007. - 1021 c.

Ламли Ф., Адамс Н, Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия / пер. с англ. под ред. И. М. Макеевой. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 128 с.

Ландинова В.Д. Диагностика и лечебно-прогностическая оценка среднего и глубокого кариеса постоянных зубов у детей: Автореф. дис. … канд. мед. наук. - Омск, 1994. - 22 с.

Луцкая И.К., Чухрай И.Г., Новак Н.В. Эндодонтия: практическое руководство. - М.: Медицинская литература, 2009. - 2008 с.

Стивен К., Бернс Р. Эндодонтия. - М.: STBOOK, 2007. - 1024 с.

Стоматология детского возраста. Терапия: учебник: в 3 ч. Ч. 1 / под. ред. В.М. Елизаровой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 479 с.

Стоматология: учебник для медицинских вузов и последипломной подготовки специалистов / под ред. В.А. Козлова. - СПб.: СпецЛит, 2011. - 487 с.

Терапевтическая стоматология детского возраста: учебник / под ред. Л.А. Хоменко, Л.П. Кисельниковой. - Киев: Книга плюс, 2013. - 857 с.

Терапевтическая стоматология детского возраста: учебник / под ред. Л.А. Хоменко. - Киев: Книга плюс, 2010. - 804 с.

Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Биденко Н.В. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков. - М.: Книга плюс, 2004. - 200 с.

Чибисова М.А. Цифровая и пленочная рентгенография в амбулаторной стоматологии. - СПб.: МЕДИ, 2004. - 150 с.

Alacam Odabas M.E., Tuzuner Sillelioglu H. et al. Clinical and radiographic outcomes of calcium hydroxide and formocresol pulpotomies performed by dental students // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. - 2009. - Vol. 108. - P. e127-e133.

Clarke P., Jones A. D. C., Jarad F., Albadri S. Technical outcome of root canal treatment on permanent teeth in children: a retrospective study // Eur. Arch. Paediatr. Dent. - 2015. - Vol. 16, N 5. - P. 409-415.

Duggal M.S. Endodontic treatment of young immature teeth with non-vital pulp // Eur. Arch. Paediatr. Dent. Abstracts of EAPD Congress. - 2008. - P. 7.

Erdem A.P., Guven Y., Balli B. et al. Success rates of mineral trioxide aggregate, ferric sulfate, and formocresol pulpotomies: a 24-month study // Pediatr. Dent. - 2011. - Vol. 33. - P. 165-170.

Heinrich-Weltzen R. et al. Эндодонтия в период молочного и смешанного прикуса. Диагностика и принципы лечения // Квинтэссенция. - 2003. - № 1. - С. 19-28.

Huth K.C., Al-Khatar N.H., Wolf P. et al. Long-term effectiveness of four pulpotomy techniques: 3 year randomized controlled trial // Clin. Oral Investig. - 2012. - Vol. 16. - P. 1243-1250.

Kaaden C. Endodontics in immature permanent teeth // Materials of the Congress of the International Association of Paediatric Dentistry in Munich (Germany). - 2009.

Kiselnikova L., Alpatova V. Estimating the extent of mineralization in hard tissues of young permanent teeth // Materials of the Congress of the International Association of Paediatric Dentistry in Munich (Germany). - 2009.

Martens L., Rajasekharan S., Cauwels R. Pulp management after traumatic injuries with a tricalcium silicate-based cement(Biodentine): a report of two cases, up to 48 months follow-up // Eur. Arch. Paediatr. Dent. Abstracts of EAPD Congress.

Ng F.K., Messer L.B. Mineral trioxide aggregate as a pulpotomy medicament: an evidence-based assessment // Eur. Arch. Paediatr. Dent. - 2008. - Vol. 9. - P. 58-73.

Shirvani A., Asgary S. Mineral trioxide aggregate versus formocresol pulpotomy: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials // Clin. Oral Investig. - 2014. - Vol. 18. - P. 1023-1030.

Vassiloudis J., Vadiakas G., Papagiannoulis L. Retrospective study of traumatic injuries to hard dental tissues and pulp of permanent teeth // Eur. Arch. Paediatr. Dent. Abstracts of EAPD Congress. - 2008. - P. 21.