Неврология : национальное руководство : в 2-х т. / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - Т. 2. |

ISBN 978-5-9704-6159-4 |

Аннотация

Во втором томе второго издания национального руководства по неврологии основное внимание уделено вопросам нейроофтальмологии, неврологическим проявлениям и осложнениям при заболеваниях эндокринной системы и ЛОР-органов. Представлены особенности клинических проявлений, рассмотрены вопросы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения.

В подготовке настоящего издания принимали участие ведущие специалисты в области эндокринологии, офтальмологии и оториноларингологии.

Второй том руководства предназначен неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей практики, офтальмологам, эндокринологам и представителям других медицинских дисциплин, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, ординаторам, аспирантам.

5.2.2.1. СИСТЕМА ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВА

Особенно сложна организация ядерного аппарата глазодвигательных нервов (nn. oculomotorius, III пара черепных нервов), расположенных в покрышке среднего мозга на дне его водопровода, под верхним двухолмием. Этот ядерный аппарат составляют: парное латеральное крупноклеточное моторное ядро, иннервирующее четыре из шести наружных поперечнополосатых мышц глаза, а также мышцу, поднимающую верхнее веко. Кроме того, в состав ядерного аппарата глазодвигательного нерва входят непарное срединное крупноклеточное ядро (ядро Перлиа), по одной из версий, имеющее отношение к обеспечению конвергенции глаз, и парное мелкоклеточное парасимпатическое ядро Якубовича-Эдингера-Вестфаля.

Каждая группа мотонейронов, входящая в состав латерального ядра глазодвигательного нерва, иннервирует определенную поперечнополосатую мышцу. Так, по данным электрофизиологических исследований, эти клеточные группы располагаются в следующем порядке: в верхней части латерального ядра расположены клетки для нижней прямой мышцы (m. rectus inferior), затем для нижней косой (m. obliquus inferior), внутренней прямой мышц (m. rectus medialis); далее следуют клеточные группы для верхней прямой мышцы (m. rectus superior) и, наконец, для мышцы, поднимающей верхнее веко (m. levator palpebrae superioris). Вегетативное парасимпатическое ядро находится над латеральным ядром. Между правым и левым парасимпатическими ядрами расположено срединное непарное крупноклеточное ядро Перлиа.

Взаимное расположение ядерных структур глазодвигательного нерва схематично изображено на рис. 5.1 (см. цв. вклейку).

Вместе с тем в отечественной литературе расположение структур, составляющих ядерный аппарат глазодвигательного нерва, обычно представляется в соответствии со схемой, предложенной еще в конце XIX в. Л.О. Даркшевичем.

Аксоны мотонейронов, расположенных в некоторых клеточных группах латерального двигательного ядра, при формировании глазодвигательных нервов подвергаются частичному перекресту. Такой частичный перекрест совершают нервные волокна, направляющиеся к верхней прямой мышце и к мышце, поднимающей верхнее веко, тогда как волокна, идущие от других клеточных групп того же ядра, иннервируют соответствующие наружные глазные мышцы только на своей стороне. Вопрос о том, какие группы мотонейронов латерального двигательного ядра участвуют в иннервации глазных мышц как одноименного, так и противоположного глаза, признается все-таки недостаточно уточненным. Этим можно объяснить, почему П. Дуус (1995), высказываясь по этому поводу в широко известной монографии по топической диагностике в неврологии, ограничился фразой: «Некоторые аксоны двигательных нейронов, ответственных за функцию наружных мышц глаза, сразу же по отхождению от ядер переходят на противоположную сторону».

Поскольку клеточные группы ядерного комплекса глазодвигательного нерва иннервируют разные мышцы и при этом находятся на некотором расстоянии друг от друга, возможно их избирательное поражение, что проявляется в таких случаях расстройством функций не всех, а лишь некоторых наружных (поперечнополосатых) или только внутренних (гладких) мышц глаза. Функции других мышц, иннервируемых этим же нервом, в таких случаях могут оставаться сохранными. Это позволяет считать вероятным, что нарушение функций отдельных мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом, может быть следствием частичного поражения его ядерного аппарата.

Импульсы, идущие от вегетативного ядра по преганглионарным волокнам, входящим в состав ствола глазодвигательного нерва, входят в глазницу, достигают ресничного узла (ganglion ciliare), где происходит их переключение на парасимпатические клетки этого ганглия. Далее они проходят по постганглионарным парасимпатическим волокнам и достигают двух гладких внутренних мышц глаза - мышцы, суживающей зрачок (m. sphincterpupillae), и обеспечивающей аккомодацию хрусталика ресничной мышцы (m. ciliaris).

Аксоны двигательных и парасимпатических нейронов глазодвигательного нерва соединяются в его корешок, в котором располагаются компактно, и проходят через покрышку и основание среднего мозга (ножки мозга), пересекая при этом красное ядро и двигательный кортикоспинальный (пирамидный) путь. Сформированный таким образом корешок глазодвигательного нерва покидает средний мозг, после чего, выйдя из медиальной борозды ножки мозга у края задней продырявленной пластинки, попадает в межножковую ликворную цистерну. Затем глазодвигательный нерв направляется вперед и кнаружи, в сторону клиновидного отростка, располагаясь при этом в субарахноидальном пространстве между верхней мозжечковой и задней мозговой артериями, а затем - в субдуральном пространстве.

В дальнейшем глазодвигательный нерв проходит через верхнюю стенку пещеристого венозного синуса (sinus cavernosus) и перемещается в его наружную стенку. В пещеристом синусе глазодвигательный нерв располагается рядом с блоковым и отводящим нервами, а также и с первой (глазной) ветвью (r. ophtalmicus) тройничного нерва. Выйдя из синуса, все эти нервы через верхнеглазничную щель проникают в полость глазницы.

Поражение корешка и ствола глазодвигательного нерва в большинстве случаев бывает полным, что обычно ведет к изменению функций всех мышц, иннервацию которых он должен обеспечивать. Особенности сопутствующих повреждению III нерва неврологических расстройств зависят от уровня его поражения, а также от характера и объема патологического процесса.

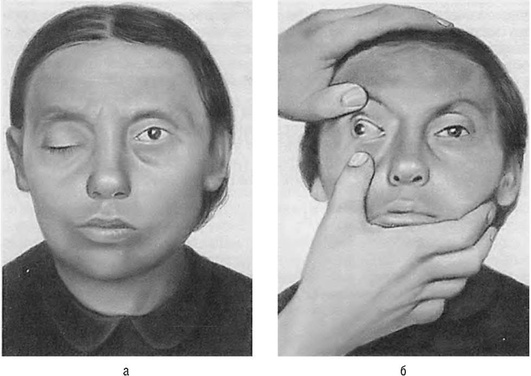

Полное поражение мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом (рис. 5.2), проявляется следующими признаками:

-

полный птоз верхнего века, при этом тонус круговой мышцы глаза, которую иннервирует лицевой нерв, не изменен;

-

глазное яблоко находится в фиксированном положении: оно повернуто кнаружи и вниз, в результате сохранности функций наружной прямой и верхней косой мышцы того же глаза, иннервируемых соответственно отводящим и блоковым черепными нервами;

-

расширение зрачка (паралитический мидриаз - midrias), отсутствие как прямой, так и содружественной его реакции на свет, расстройство аккомодации.

В случаях поражения участка корешка глазодвигательного нерва, проходящего через покрышку и основание среднего мозга, признаки поражения этого нерва могут сопровождаться нарушением функций расположенных вблизи структур мозгового ствола. В таком случае развиваются альтернирующие синдромы: синдром Бенедикта или синдром Вебера.

Синдром Бенедикта возникает при локализации очага в медиальной части покрышки среднего мозга. Он состоит из паралича мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом на стороне очага в сочетании с хореоатетозом и интенционным дрожанием в противоположных конечностях вследствие вовлечения в процесс красного ядра и денторубральных связей. Описал этот синдром в 1889 г. австрийский невролог M. Benedikt (1835-1920).

Синдром Вебера, или синдром Вебера-Гюблера-Жандрена, или педункулярный альтернирующий синдром, возникает в тех случаях, когда поражено основание ножки мозга в зоне пересечения ее корешком глазодвигательного нерва. При этом на стороне процесса наблюдается парез или паралич наружных и внутренних мышц глаза (птоз верхнего века, офтальмопарез, при котором возможен лишь поворот глаза кнаружи, мидриаз), а на противоположной стороне - признаки центрального гемипареза (рис. 5.3, см. цв. вклейку). Чаще развивается при нарушениях кровообращения в оральной части ствола мозга. Описал в 1856 г. английский врач H.D. Weber (1823-1918).

Рис. 5.2. Паралич мышц, иннервируемых правым глазодвигательным (III) нервом: а - птоз верхнего века; б - расходящееся косоглазие и анизокория, выявляемые при пассивном поднятии века пострадавшего глаза

Если поражен корешок или ствол глазодвигательного нерва, то характерно тотальное поражение всех иннервируемых им наружных и внутренних мышц глаза. Вместе с тем признается, что в редких случаях при поражении корешка глазодвигательного нерва возможен избирательный парез мышцы, поднимающей верхнее веко. Такая избирательность поражения мышцы, поднимающей верхнее веко, может быть объяснена поверхностным расположением в корешке глазодвигательного нерва пучка нервных волокон, иннервирующих эту мышцу. По этой же причине поражение ствола глазодвигательного нерва иногда дебютирует, прежде всего опущением верхнего века.

В случаях возникновения выпячивания гиппокамповой извилины и ее крючка в сторону тенториального отверстия глазодвигательный нерв может сдавливаться в месте его прохождения под клинокаменистой связкой. При этом на той же стороне обычно возникает кратковременное сужение зрачка (mios) - реакция на раздражение парасимпатической порции нерва, которое часто остается незамеченным и вскоре сменяется расширением зрачка - результат подавления парасимпатической порции глазодвигательного нерва. Такая зрачковая реакция известна как симптом Кнаппа. Описал ее немецкий офтальмолог H.J. Knapp (1832-1911). В случае вклинения височной доли в тенториальное отверстие на стороне вклинения также бывает выраженное расширение зрачка (симптом Гетчинсона), обычно сочетающееся с признаками центрального гемипареза на противоположной стороне.

В месте прохождения глазодвигательного нерва вблизи наклоненных отростков турецкого седла и сосудов большого артериального круга (виллизиева круга) на основании мозга возможны признаки сдавления этого нерва артериальной аневризмой, чаще аневризмой задней соединительной артерии. Проявления признаков одностороннего поражения глазодвигательного нерв (мидриаз, диплопия, страбизм) в таком случае может длительно иметь мерцающий характер. При этом в любое время возможен разрыв такой аневризмы, который может сопровождаться изолированным односторонним поражением глазодвигательного нерва на фоне клинической картины субарахноидального кровоизлияния. Есть мнение, что поражение нерва, возникающее в момент разрыва аневризмы, является следствием одновременно кровоизлияния не только в субарахноидальное пространство, но и в ствол глазодвигательного нерва и в его оболочки с возможным в последующем образованием соединительнотканных периневральных сращений. Двустороннее поражение глазодвигательных нервов может быть признаком редко встречаемой аневризмы развилки основной артерии. В случаях разрыва базальных аневризм обычно возникают субарахноидальное кровоизлияние, признаки внутричерепной гипертензии и менингеальный синдром. Возможны также проявления очагового поражения расположенных поблизости отделов головного мозга. Они могут быть обусловлены проникновением крови в мозговые структуры или локальной ишемией вследствие спазма артерии с разорвавшейся аневризмой. В последнем случае очаговая симптоматика обычно развивается через 5-10 дней после разрыва аневризмы. Кровоизлияние, возникающее в связи с разрывом аневризмы, может обусловить развитие сопора или комы, сопровождающееся нарушением ауторегуляции мозгового кровотока и спазмом сосудов ликвора.

В глазнице глазодвигательный нерв делится на верхнюю и нижнюю ветви, которые в случае патологического очага в глазнице могут поражаться как вместе, так и в отдельности, к тому же в таких случаях, наряду с парезом глазных мышц, обычно удается обнаружить и признаки поражения других структур, находящихся в глазнице. Верхняя ветвь (двигательная) проходит снаружи и сверху зрительного и носоресничного нервов и иннервирует мышцу, поднимающую верхнее веко, а также верхнюю прямую мышцу глаза. Нижняя ветвь глазодвигательного нерва смешанная. Она содержит двигательные и преганглиональные парасимпатические нервные волокна и обеспечивает иннервацию медиальной и нижней прямых мышц, нижнюю косую мышцу глаза, а также обе гладкие внутренние мышцы глаза, имеющие парасимпатическую иннервацию. При этом содержащиеся в нижней ветви глазодвигательного нерва преганглиональные парасимпатические волокна проходят по ее ответвлению к нижней косой мышце, а затем образуют короткую парасимпатическую веточку (radix brevis), которая заканчивается в ресничном (цилиарном) узле. Отходящие от этого узла постганглионарные парасимпатические волокна иннервируют мышцу, суживающую зрачок (m. sphincter pupillae), и ресничную мышцу ( m. ciliaris).

Глазодвигательный черепной нерв, как и другие черепные нервы, ядра которых расположены в стволе мозга, содержит афферентные чувствительные (проприоцептивные) волокна от первой ветви тройничного нерва. Кроме того, в составе глазодвигательного нерва могут быть постганглионарные симпатические волокна, проникающие в него из вегетативного сплетения внутренней сонной артерии (аксоны симпатических клеток, тела которых находятся главным образом в верхнем шейном узле паравертебральной симпатической цепочки).

Из поперечнополосатых мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом, только мышца, поднимающая верхнее веко, не принимает участие в движениях глаз. Возможно, что центробежные импульсы от противоположного полушария головного мозга эта мышца получает в большей степени по нервным волокнам, идущим от противоположного полушария мозга, тогда как влияние на состояние этой мышцы коры одноименного полушария оказывается относительно слабо выраженным. Этим может быть объяснена обычно выявляемая, в частности, в острой стадии инсульта слабость мышцы, поднимающей верхнее веко: при пассивном поднятии верхних век больного на стороне гемипареза, как правило, выявляется «вялость» века. Этот симптом служит одним из клинических признаков, который легко выявляется на стороне гемипареза в тех случаях, когда больной находится в бессознательном состоянии.