Неврология : национальное руководство : в 2-х т. / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - Т. 2. |

ISBN 978-5-9704-6159-4 |

Аннотация

Во втором томе второго издания национального руководства по неврологии основное внимание уделено вопросам нейроофтальмологии, неврологическим проявлениям и осложнениям при заболеваниях эндокринной системы и ЛОР-органов. Представлены особенности клинических проявлений, рассмотрены вопросы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения.

В подготовке настоящего издания принимали участие ведущие специалисты в области эндокринологии, офтальмологии и оториноларингологии.

Второй том руководства предназначен неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей практики, офтальмологам, эндокринологам и представителям других медицинских дисциплин, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, ординаторам, аспирантам.

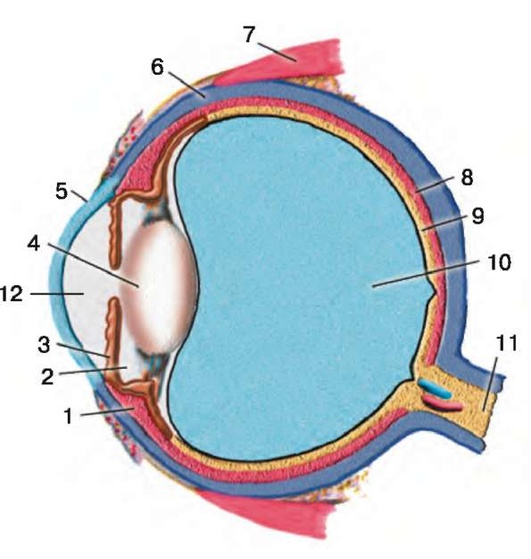

Рис. 1.1. Глазное яблоко (сагиттальный разрез): 1 - ресничное тело; 2 - задняя камера; 3 - радужка; 4-хрусталик; 5 - роговица; 6 - склера; 7 - верхняя прямая мышца, 8 - собственно сосудистая оболочка (хориоидея); 9 - сетчатка; 10 - стекловидное тело; 11 - зрительный нерв; 12 - передняя камера

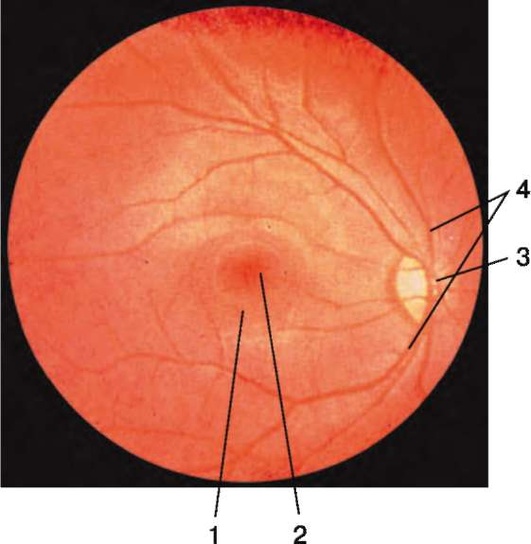

Рис. 1.4. Офтальмоскопическая картина нормального глазного дна: 1 - желтое пятно; 2 - центральная ямка желтого пятна; 3 - диск зрительного нерва; 4 - сосуды глазного дна

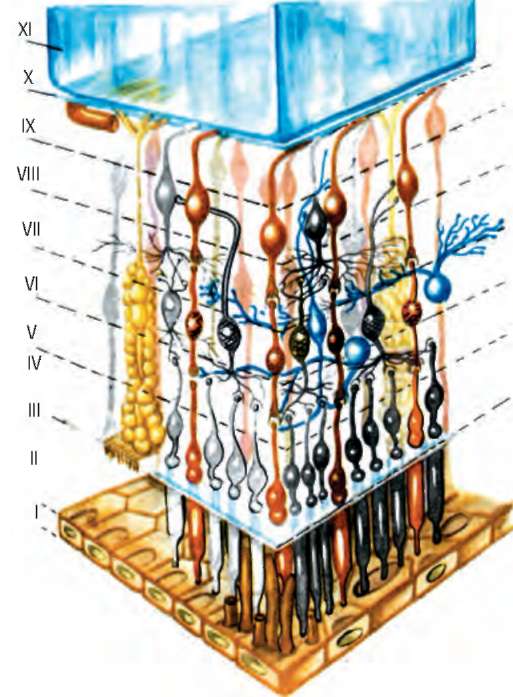

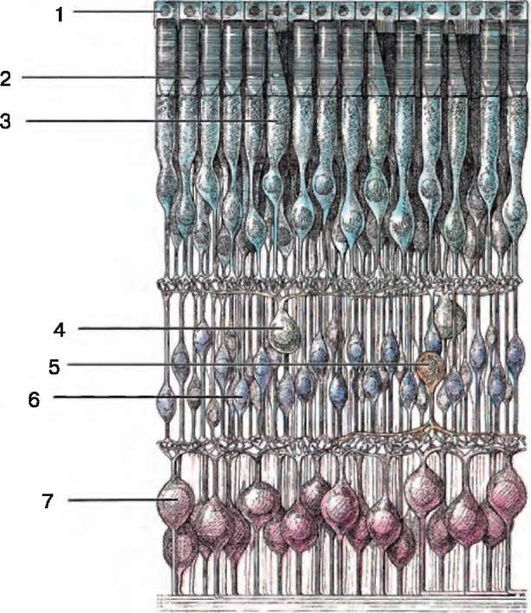

Рис. 1.3. Слои сетчатки (схема): I - пигментный эпителий; II - слой колбочек и палочек; III - наружная глиальная пограничная мембрана; IV - наружный зернистый слой; V - наружный сетчатый слой; VI - внутренний зернистый слой; VII - внутренний сетчатый слой; VIII - слой ганглиозных клеток; IX - слой нервных волокон; Х - внутренняя глиальная пограничная пластинка; XI - стекловидное тело

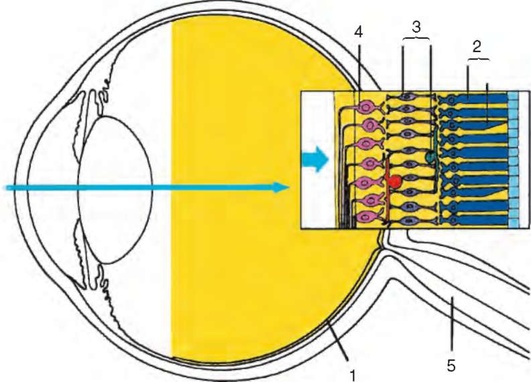

Рис. 1.5. Последовательность расположения нервных элементов в сетчатке: 1 - сетчатка; 2 - фоторецепторы; 3 - биполярные и другие нервные клетки, занимающие промежуточное положение; 4 - ганглиозные клетки; 5 - зрительный нерв

Рис. 1.6. Пути следования зрительных импульсов от фоторецепторов к ганглиозным клеткам сетчатки (схема): 1 - пигментный слой; 2 - палочка; 3 - колбочка; 4 - горизонтальная клетка; 5 - амакриновая клетка; 6 - биполярная клетка; 7 - ганглиозная клетка

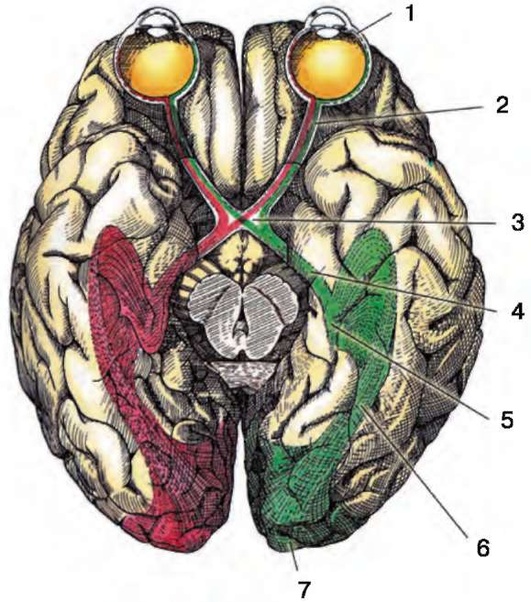

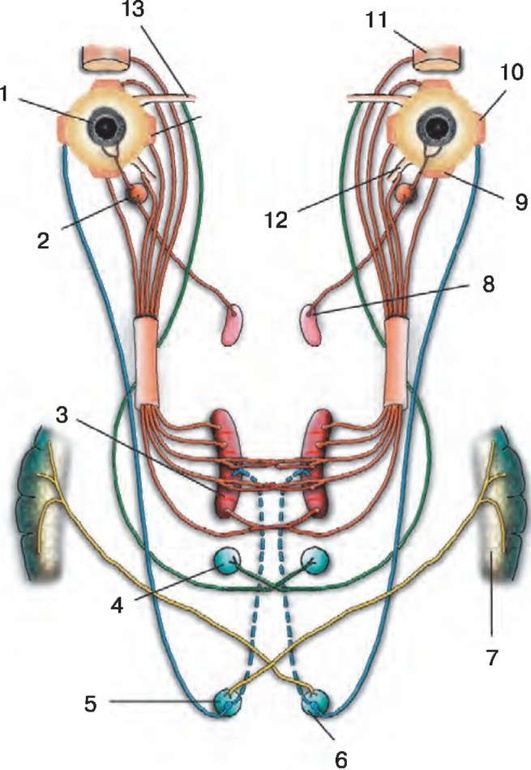

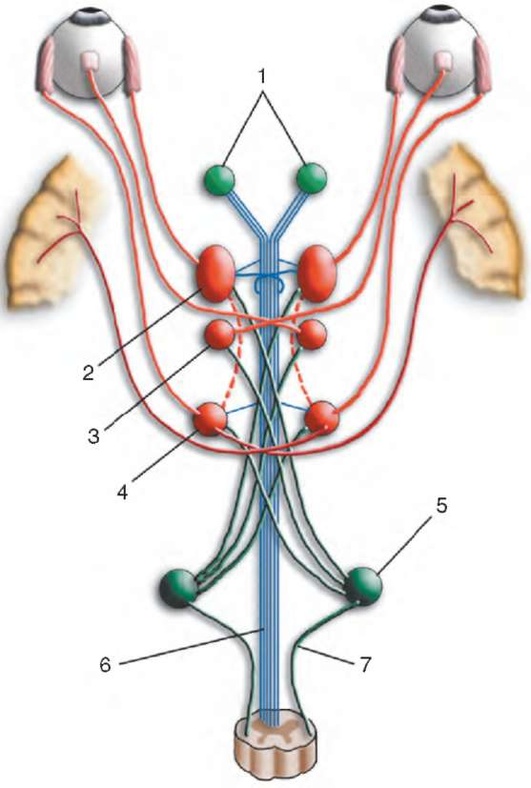

Рис. 2.1. Путь зрительных импульсов: 1 - глаз; 2 - зрительный нерв; 3 - неполный перекрест зрительных нервов (хиазма); 4 - зрительный тракт; 5 - наружное коленчатое тело; 6 - зрительная лучистость; 7 - первичная зрительная кора

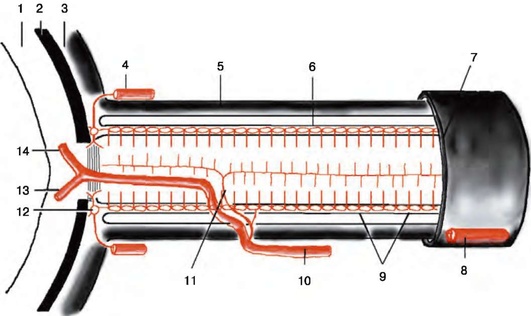

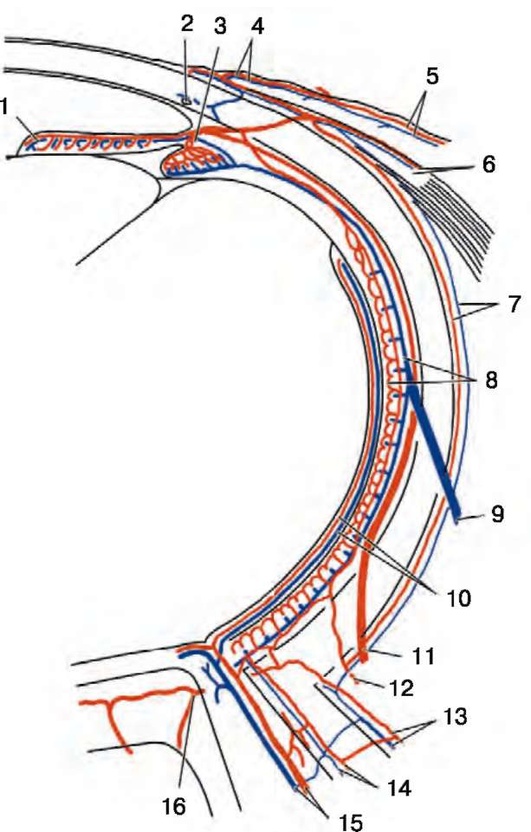

Рис. 2.2. Ретробульбарный отдел зрительного нерва и его кровоснабжение: 1 - сетчатка; 2 - хориоидея; 3 - склера; 4 - задняя короткая цилиарная артерия; 5 - твердая мозговая оболочка; 6 - мягкая мозговая оболочка; 7 - зрительное отверстие; 8 - глазная артерия; 9 - пиальное сплетение; 10 - центральная артерия сетчатки; 11 - ветвь центральной артерии сетчатки к стволу зрительного нерва; 12 - сечение галлерова или циннова артериального круга; 13 - нижняя папиллярная артерия; 14 - верхняя папиллярная артерия (по Wolff, 1948)

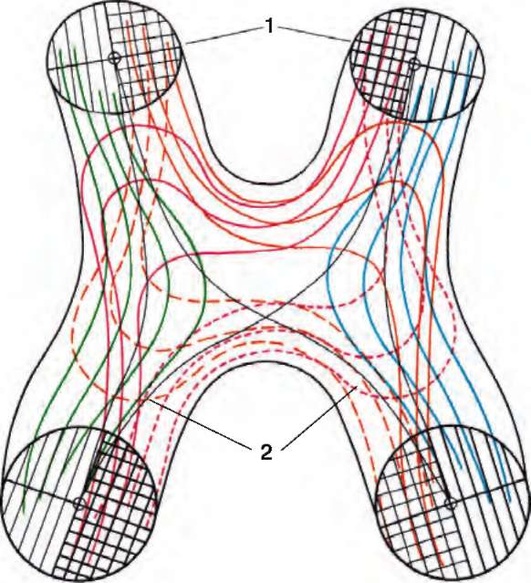

Рис. 2.5. Схематическое изображение хода нервных волокон в хиазме (по Traquair): 1 - зрительные нервы; 2 - зрительные тракты

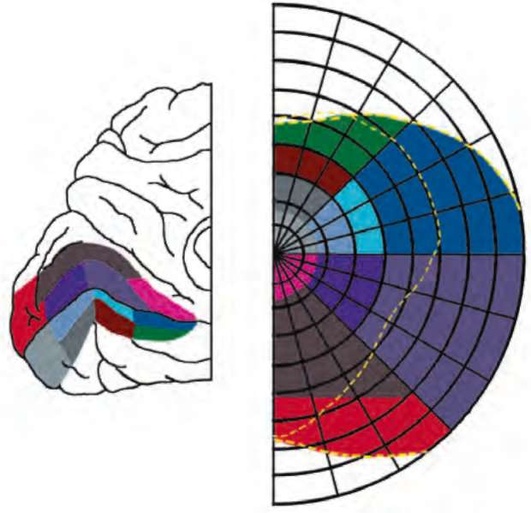

Рис. 2.9. Сетчатка и зрительная кора. Зрительная информация, получаемая глиозными клетками сетчатки, передается первичной зрительной коре (поле 17 по Бродманну), там она распределяется в соответствии с локализацией ее источников в сетчатке

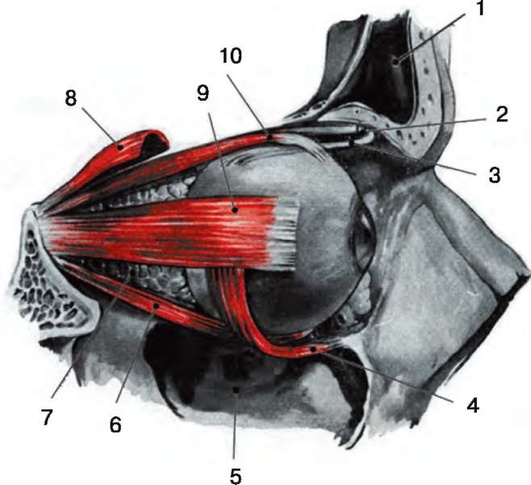

Рис. 3.2. Наружные мышцы глаза: 1 - лобный синус; 2 - блоковый выступ; 3 - сухожилие верхней косой мышцы; 4 - нижняя косая мышца; 5 - верхнечелюстной синус; 6 - нижняя прямая мышца; 7 - жировое тельце орбиты; 8 - мышца, поднимающая верхнее веко; 9 - латеральная прямая мышца; 10 - верхняя прямая мышца

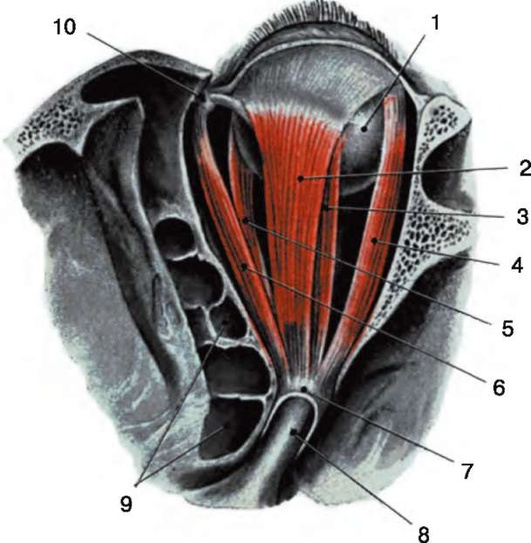

Рис. 3.3. Наружные мышцы глаза: 1 - глазное яблоко; 2 - мышца, поднимающая верхнее веко; 3 - верхняя прямая мышца; 4 - латеральная прямая мышца; 5 - медиальная прямая мышца; 6 - верхняя косая мышца; 7 - общее сухожильное кольцо; 8 - зрительный нерв; 9 - гайморова полость; 10 - лобная пазуха

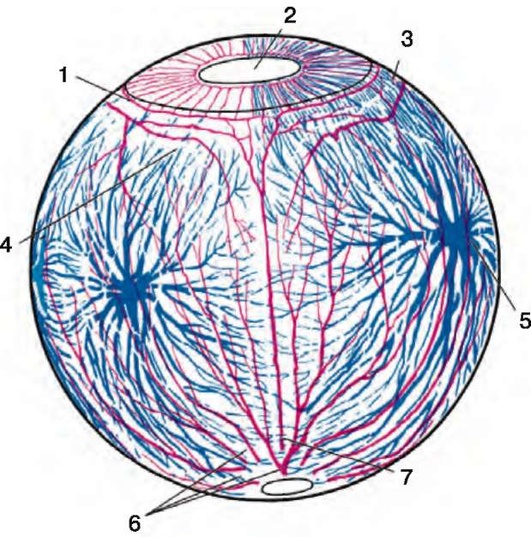

Рис. 4.1. Кровоснабжение глаза: 1 - малый артериальный круг радужки; 2 - шлеммов канал; 3 - большой артериальный круг радужки; 4 - передние конъюнктивальные артерии и вены; 5 - задние конъюнктивальные артерии и вены; 6 - передние цилиарные артерия и вена; 7 - эписклеральные артерия и вена; 8 - сосудистая сеть сосудистой оболочки; 9 - вортикозная вена; 10 - сосудистая сеть сетчатки; 11 - задняя длинная цилиарная артерия; 12 - задняя короткая цилиарная артерия; 13 и 14 - сосуды оболочек зрительного нерва; 15 - цилиарные артерии и вены сетчатки; 16 - сосуды круга Геллера-Цинна

Рис. 4.2. Кровоснабжение глаза: 1 - большой артериальный круг радужки; 2 - зрачок; 3 и 4 - передние цилиарные артерии; 5 - вортикозная вена; 6 - задние короткие цилиарные артерии; 7 - задние длинные цилиарные артерии

Рис. 5.1. Иннервационная взаимосвязь мышц глаза: 1 - мышцы, суживающие и расширяющие зрачок; 2 - ресничный узел; 3 - ядро глазодвигательного нерва; 4 - основное ядро III нерва; 5 - ядро IV нерва; мостовой центр взора; 6 - ядро VI нерва; 7 - корковый центр взора; 8 - парасимпатическое ядро III нерва; 9 - нижняя прямая мышца; 10 - наружная прямая мышца; 11 - верхняя прямая мышца; 12 - мышца, поднимающая верхнее веко; 13 - нижняя косая мышца

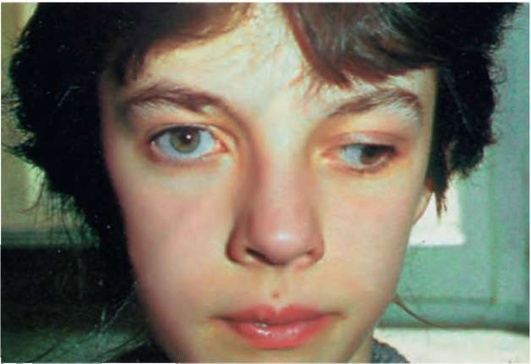

Рис. 5.3. Парез мышц, иннервируемых глазодвигательным (III) нервом. Верхнее веко приспущено, глаз повернут кнаружи, возможна анизокория

Рис. 5.5. Поражение правого VI нерва. При попытке поворота взора вправо проявляется паралич правой прямой мышцы глаза

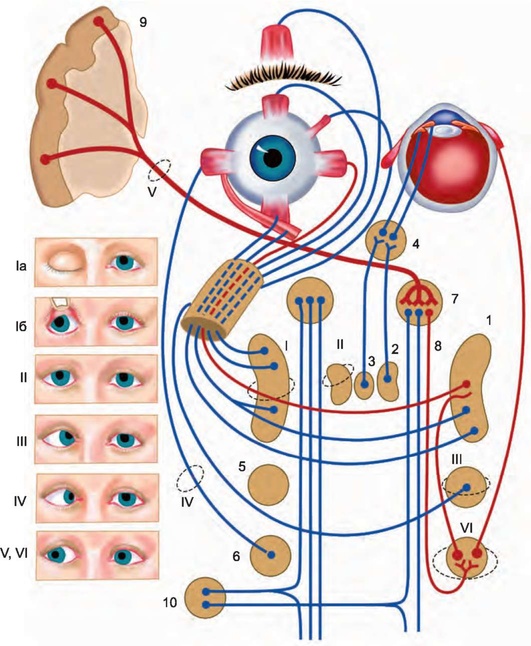

Рис. 5.6. Иннервация глазных мышц и медиальные продольные пучки, обеспечивающие их связи между собой и с другими структурами мозга: 1 - ядро глазодвигательного нерва; 2 - добавочное ядро глазодвигательного нерва (ядро Якубовича-Эдингера-Вестфаля); 3 - заднее центральное ядро глазодвигательного нерва (ядро Перлиа); 4 - ресничный узел; 5 - ядро блокового нерва; 6 - ядро отводящего нерва; 7 - собственное ядро медиального продольного пучка (ядро Даркшевича); 8 - медиальный продольный пучок; 9 - адверсивный центр премоторной зоны коры большого мозга; 10 - латеральное вестибулярное ядро. Синдромы поражения: Ia и Iб - крупноклеточного ядра глазодвигательного (III) нерва; II - добавочного ядра глазодвигательного нерва; III - ядра IV нерва; IV - ядра VI нерва; V и VI - поражение правого адверсивного поля или левого мостового центра взора. Красным цветом обозначены пути, обеспечиващие содружественные движения глаз

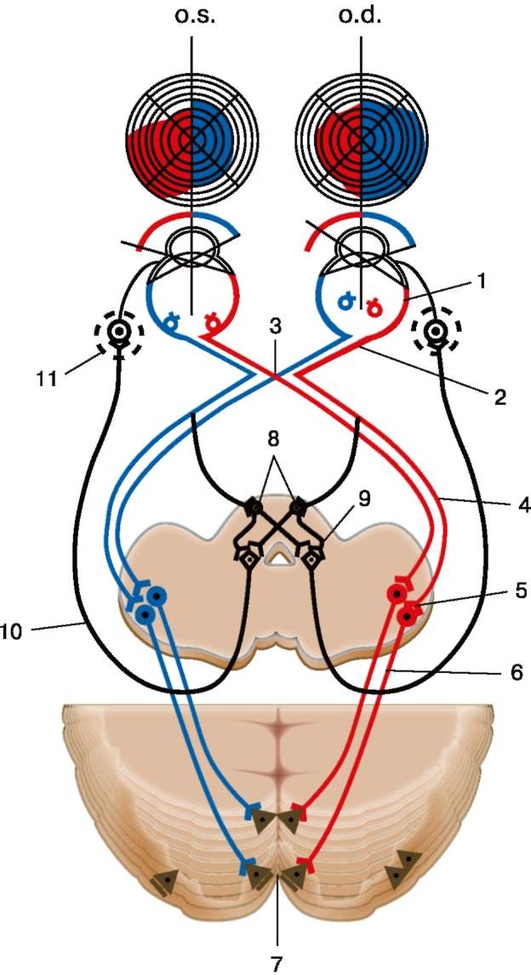

Рис. 7.1. Зрительный анализатор и рефлекторная дуга зрачкового рефлекса: 1 - сетчатка глаза; 2 - зрительный нерв; 3 - хиазма; 4 - зрительный тракт; 5 - клетки наружного коленчатого тела; 6 - зрительная лучистость (пучок Грациоле); 7 - корковая проекционная зрительная зона - шпорная борозда; 8 - переднее двухолмие; 9 - ядра глазодвигательного (III) нерва; 10 - вегетативная часть глазодвигательного (III) нерва; 11 - ресничный узел

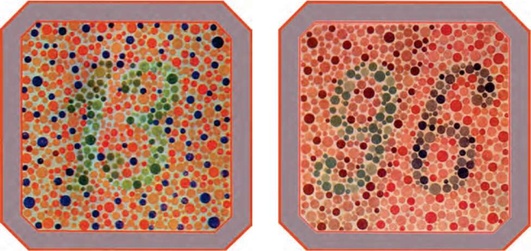

Рис. 8.1. Таблицы Рабкина для проверки цветоощущения

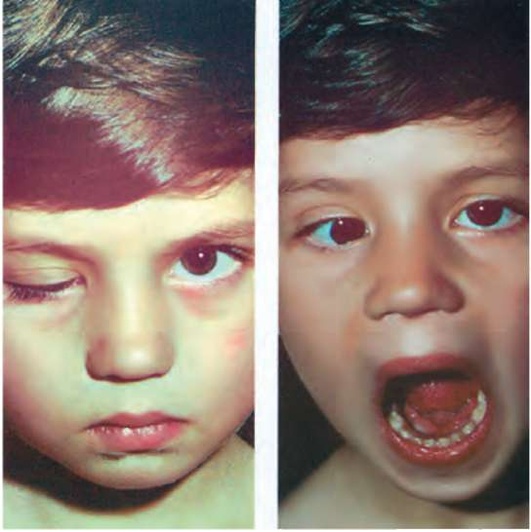

Рис. 9.2. Симптом Маркуса-Гунна. Пальпебрально-мандибулярная синкинезия: опущенное верхнее веко (птоз) спонтанно поднимается при открывании рта и отведении нижней челюсти

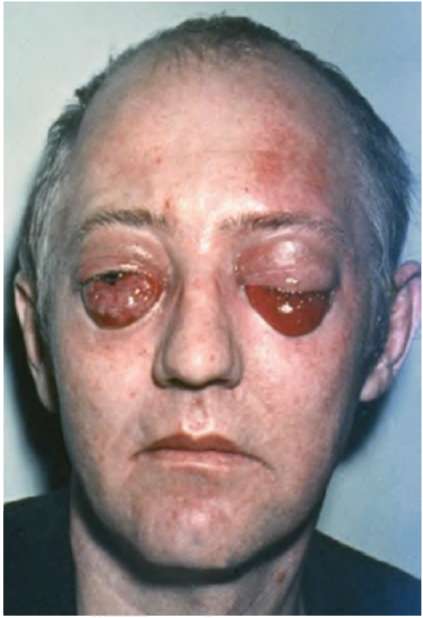

Рис. 9.4. Экзофтальм при тромбозе кавернозного синуса

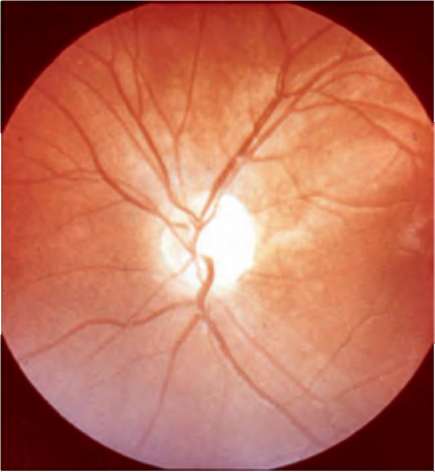

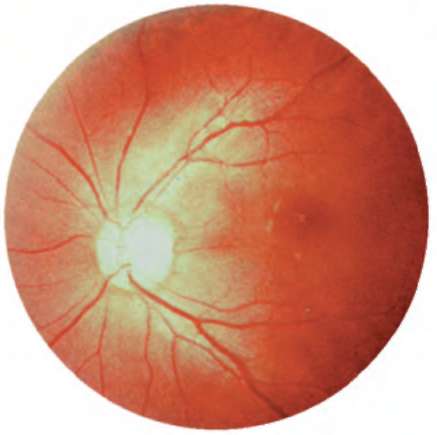

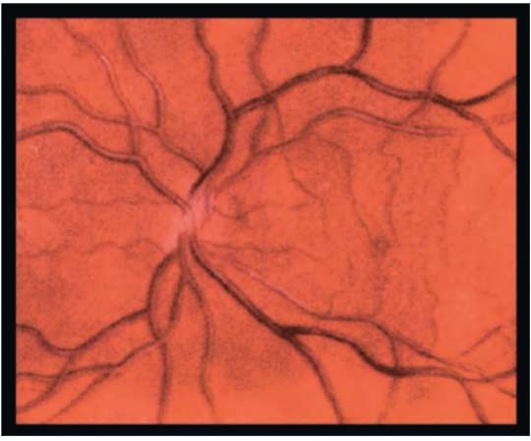

Рис. 12.1. Глазное дно. Норма

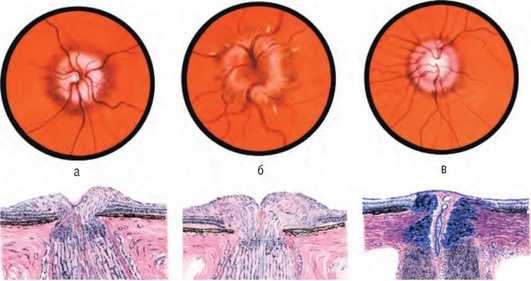

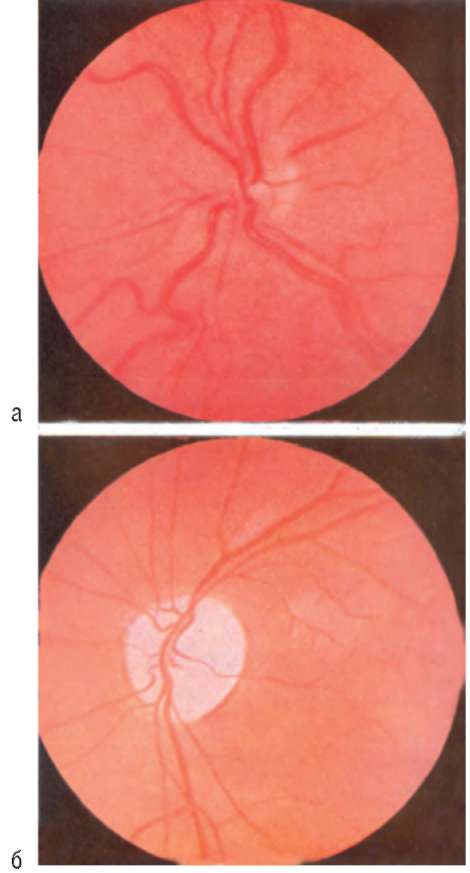

Рис. 12.2. Состояние диска зрительного нерва и его офтальмоскопической картины: а - в начальной стадии застоя - незначительный отек диска, расширение вен сетчатки; б - в стадии кульминации застоя - резкий отек диска с кровоизлиянием по краям, выраженное расширение и извитость вен; в - в стадии вторичной атрофии - диск уменьшается в размере, бледнеет, границы долго остаются нечеткими, вторичная (после застоя) атрофия диска зрительного нерва

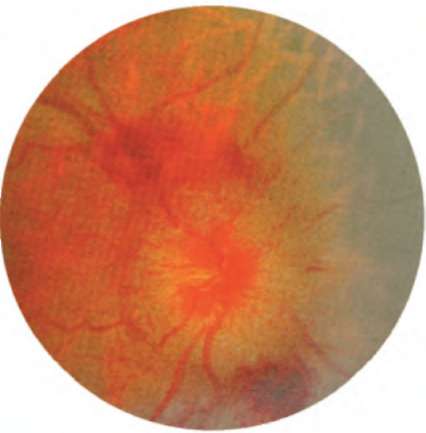

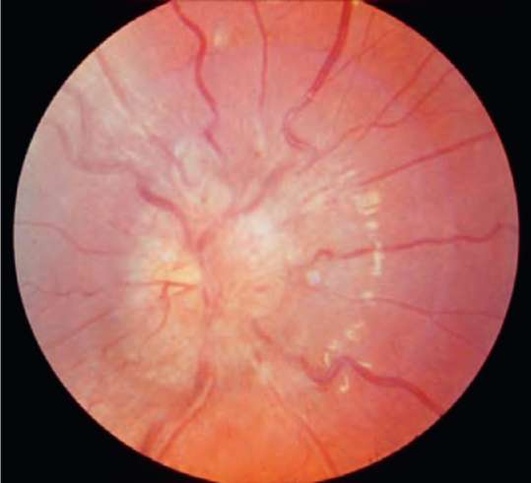

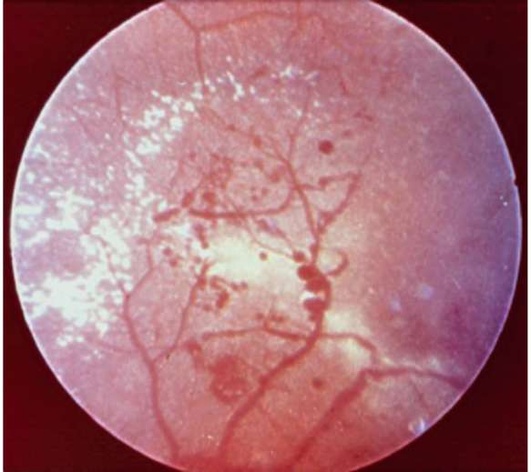

Рис. 12.3. Осложненный застойный диск зрительного нерва. Его гиперемия, отек и выстояние в стекловидное тело. Вены сетчатки расширены, извиты, мелкие штриховые кровоизлияния по краям. Крупные преретинальные и ретинальные кровоизлияния

Рис. 12.4. Нейрохориоретинит. Гиперемия и отек диска зрительного нерва, его контуры сливаются с фоном глазного дна. Помутнение сетчатки в центральной зоне, полнокровие вен. Справа от диска - два экссудативных очага

Рис. 12.5. Нейрохориоретинит. Диск зрительного нерва с нечеткими контурами. В центральной части глазного дна экссудация в сторону макулы. В зоне центральной ямки хореоретинальный очаг желтоватого цвета. Вены расширены, полнокровны, извиты

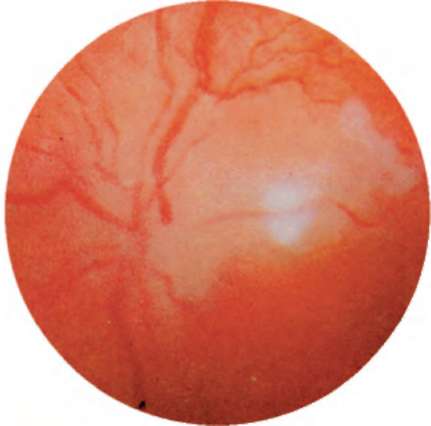

Рис. 12.6. Первичная атрофия диска зрительного нерва

Рис. 12.7. Вторичная атрофия диска зрительного нерва

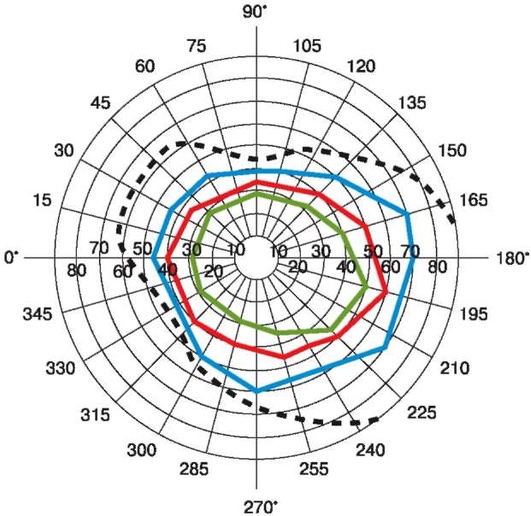

Рис. 13.1. Нормальное монокулярное поле зрения на белый свет и цвета. Пунктиром изображено поле зрения на белый цвет, цветными линиями - на соответствующие цвета

Рис. 15.2. Медиальный продольный пучок (схема): 1 - ядра Даркшевича; 2 - ядра III нерва; 3 - ядро IV нерва; 4 - ядро VI нерва; 5 - вестибулярные ядра VIII нерва; 6 - медиальный продольный пучок; 7 - вестибулоспинальные и спинно-вестибулярные связи

Рис. 19.4. Симптом Ферстера Кеннеди - первичная атрофия диска зрительного нерва на стороне опухоли (б) и застойный диск зрительного нерва на другой стороне (а)

Рис. 19.5. Глиальная опухоль зрительного нерва

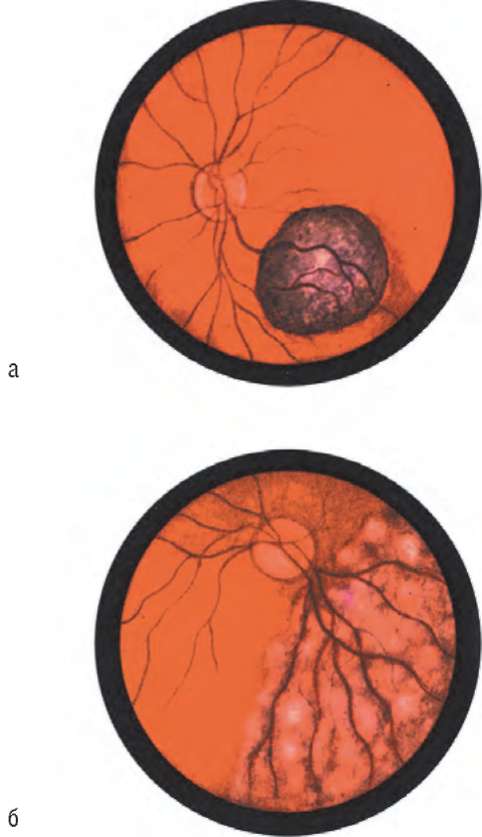

Рис. 19.7. Саркома внутри глазного яблока (а, б - варианты офтальмоскопической картины)

Рис. 20.1. Гипертоническая ангиопатия сетчатки. Артерии сетчатки сужены, вены расширены, местами они четкообразные. Увеличение извитости и патологическое ветвление сосудов. Отложения экссудата в макулярной области, напоминающие фигуру звезды

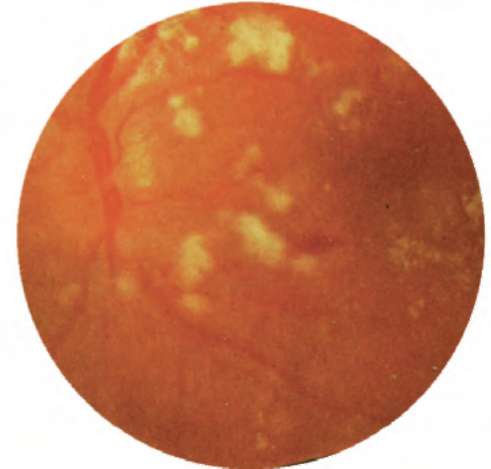

Рис. 20.2. Глазное дно при злокачественной артериальной гипертонии. Резкий спазм артерий, вены расширены. Многочисленные ватообразные и точечные очаги, кровоизлияния, неравномерность пигментации и отек сетчатки

Рис. 20.3. Гипертонический ангиосклероз, ретинопатия. Небольшой парапапиллярный отек сетчатки. Сосуды сетчатки, особенно артерии, резко сужены, калибр их неравномерен, местами они четкообразные. Отложения экссудата в макулярной области напоминают фигуру звезды

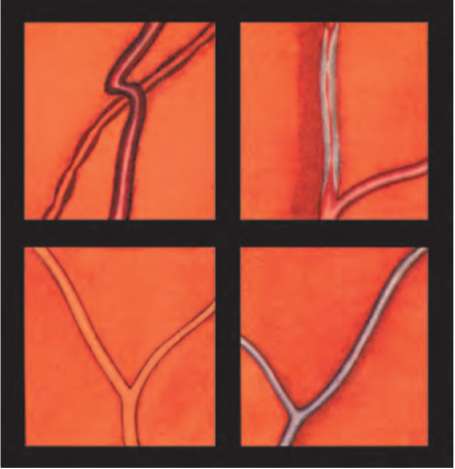

Рис. 20.4. Гипертонический ангиосклероз сетчатки. Симптомы медной и серебряной проволоки

Рис. 20.6. Кровоизлияние на глазное дно при гипертонической ангиопатии сетчатки

Рис. 20.7. Гипертоническая нейротетинопатия. Дистрофия сетчатки в области желтого пятна

Рис. 20.8. Глазное дно при почечной артериальной гипертензии. Симптом «звезды»

Рис. 20.9. Атеросклероз сосудов глазного дна. Кистевидная дегенерация сетчатки

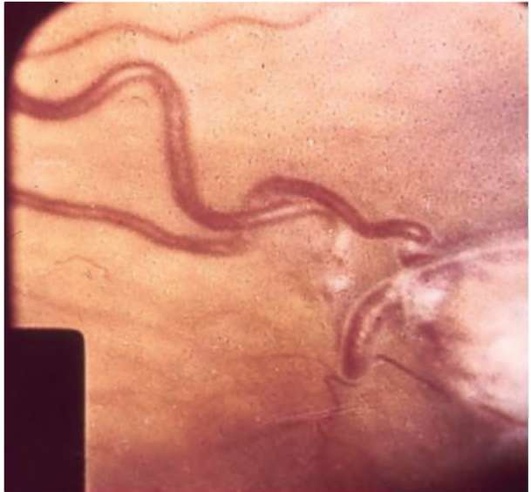

Рис. 20.10. Эмболия центральной артерии сетчатки при пороке сердца

Рис. 22.2. Опоясывающий герпес (Herpes zoster). Ганглионеврит с поражением тройничного узла и преимущественно первой ветви тройничного нерва - глазного нерва

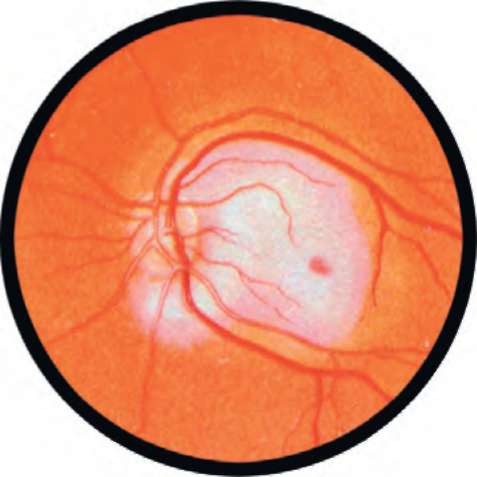

Рис. 23.1. Оптический неврит при рассеянном склерозе

Рис. 25.1. Увеит при ревматоидном артрите

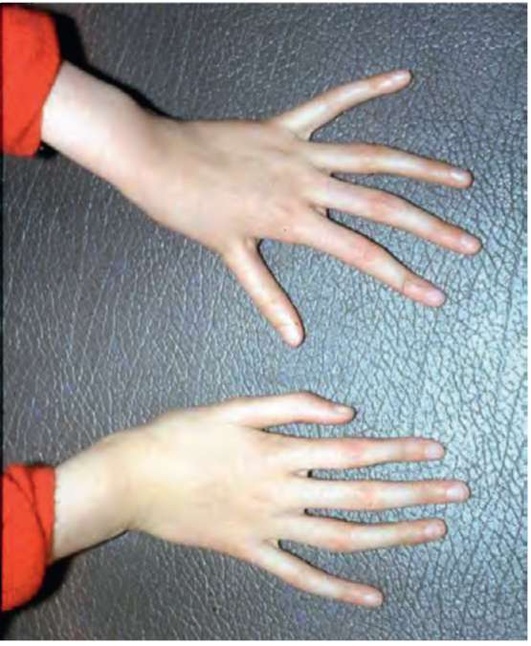

Рис. 25.3. Арахнодактилия при болезни Марфана

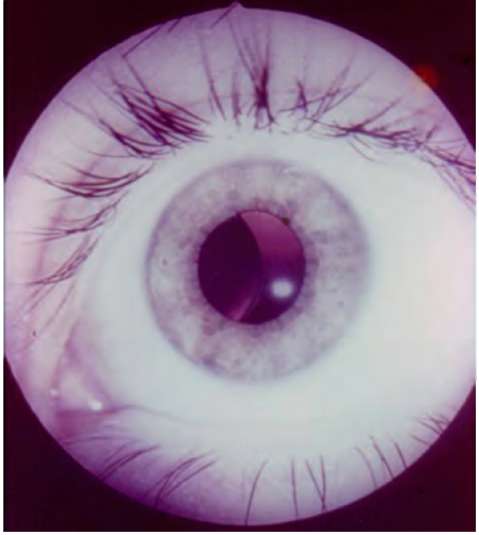

Рис. 25.4. Эктопия хрусталика вверх при болезни Марфана

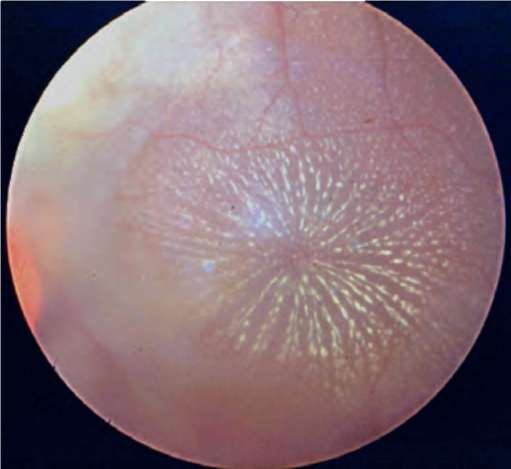

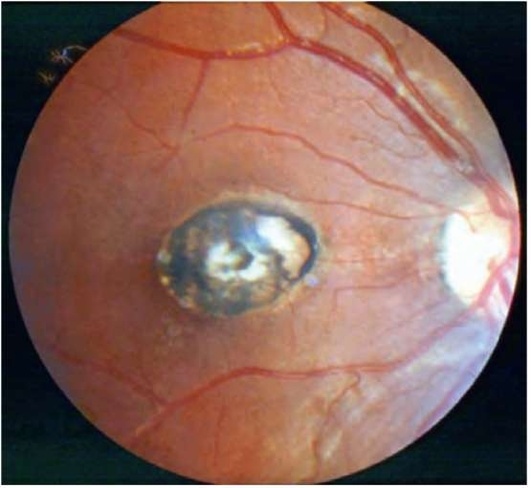

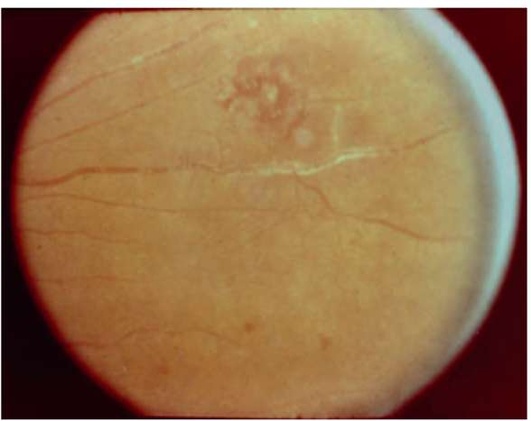

Рис. 26.1. Центральный токсоплазмозный хориоретинит

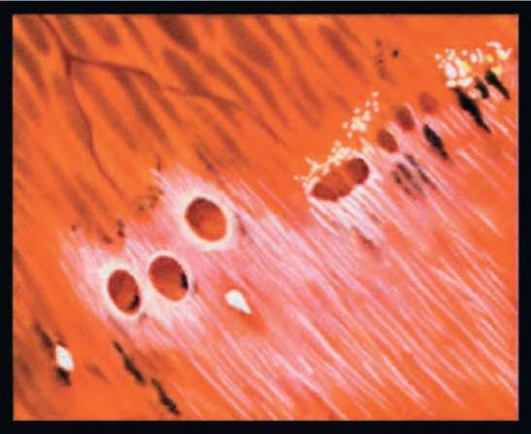

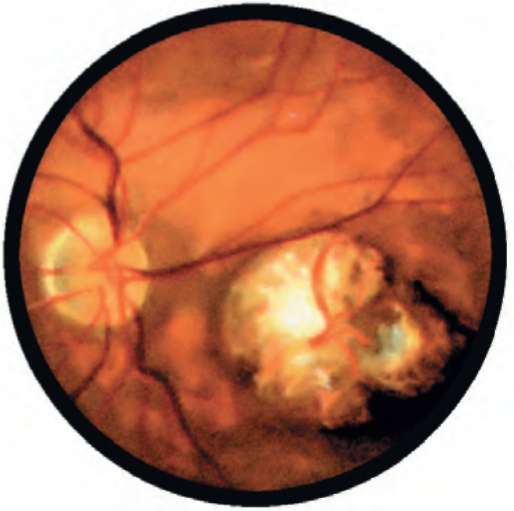

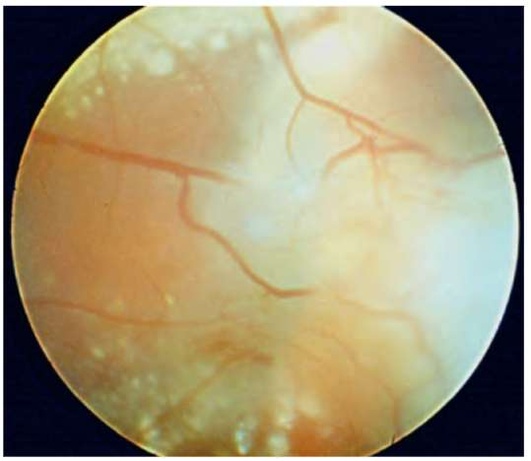

Рис. 26.2. Гранулематозный токсоплазмозный хориоретинит

Рис. 29.1. Нейрофиброматоз. Бледно-желто-коричневая пигментация (кофе с молоком)

Рис. 29.5. Врожденная обширная ангиома у больного энцефалотригеминальным ангиоматозом Стерджа-Вебера

Рис. 29.6. Ангиоматоз сетчатки при болезни Гиппеля-Линдау

Рис. 29.7. Симптом «вишневой косточки» при болезни Тея-Сакса

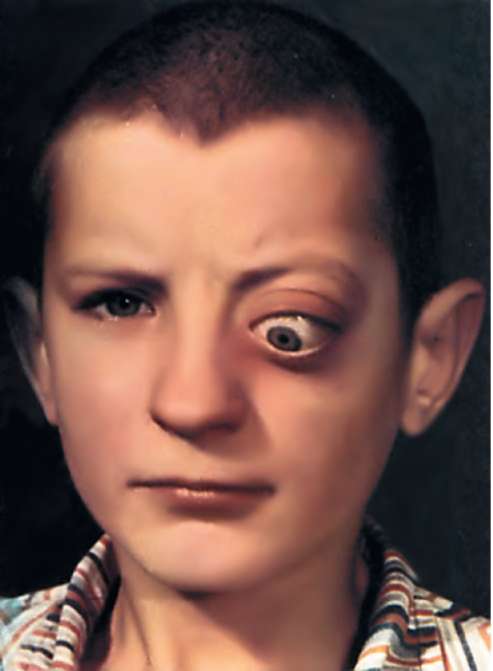

Рис. 29.8. Внешний вид детей с синдромом Гурлер (I тип)

Рис. 32.1. Глазное дно при анемии

Рис. 32.2. Глазное дно при эритроцитозе

Рис. 32.4. Изменения глазного дна при лейкозе (экстравазаты и инфильтраты)

Рис. 32.5. Задний увеит при лейкозе

Рис. 33.2. Симптом «креста» при эндокринной офтальмопатии

Рис. 33.3. Микроаневризмы при сахарном диабете

Рис. 33.4. Изменения на глазном дне при диабетической ретинопатии

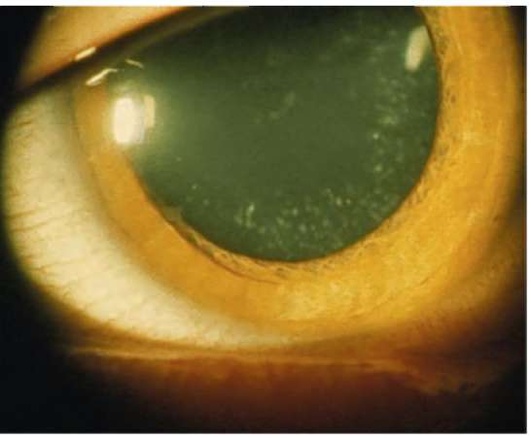

Рис. 33.5. Катаракта при сахарном диабете