Акушерство

Акушерство. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Э. К. Айламазяна, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского, Г. М. Савельевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 608 с. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-6104-4 |

Аннотация

Издание представляет собой сокращенную версию книги "Акушерство. Национальное руководство", вышедшей в 2007 г. под эгидой Российского общества акушеров-гинекологов и Ассоциации медицинских обществ по качеству. Содержит современную и актуальную информацию о методах диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний беременных, ведении физиологической и патологической беременности.

В переработке руководства приняли участие ведущие специалисты акушеры-гинекологи. В редакционный совет вошли главные специалисты-эксперты Минздрава России, руководители профессиональных медицинских обществ, академики РАН, руководители научно-исследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуальность издания этой книги определяется ограниченным выбором на рынке медицинской литературы отечественных компактных руководств такого уровня для повседневного использования врачами.

Руководство предназначено врачам женских консультаций, родильных домов, работникам фельдшерско-акушерских пунктов, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам и аспирантам.

Клинические методы обследования беременных

Опрос

При опросе выясняют ряд сведений. Анамнез дает ценную информацию для прогнозирования акушерских осложнений, особенностей течения беременности и родов. Осложнения предыдущих беременностей и родов, короткий интергенетический интервал повышают риск возникновения осложнений. В случае наличия рубца на матке после кесарева сечения, энуклеации миоматозного узла, ушивания перфорационного отверстия необходимо уточнить давность перенесенной операции, вид кесарева сечения (корпоральное или в нижнем маточном сегменте), характер течения послеоперационного периода.

Объективное обследование

Обследование беременной проводят акушер-гинеколог, стоматолог, отоларинголог, окулист, при необходимости - эндокринолог, уролог, хирург, кардиолог. При наличии показаний осуществляют медико-генетическое консультирование. Первичный осмотр беременной терапевтом и другими специалистами без ознакомления с выпиской из амбулаторной карты недопустим, за исключением случаев, когда женщина не имеет амбулаторной карты по месту жительства.

Объективное исследование беременной включает:

Акушерское обследование

Специальное акушерское обследование включает три основных раздела:

Наружное акушерское исследование включает:

Внутреннее акушерское исследование включает:

Наружное акушерское исследование

Акушерские измерения

Для косвенной оценки внутренних размеров малого таза проводят пельвиометрию.

Значения наружных размеров таза в норме:

В первую очередь необходимо уже при первом осмотре определить conjugata vera (истинную конъюгату), т.е. прямой размер входа в малый таз (в норме 11-12 см). Достоверные данные может дать ультразвуковое измерение, однако в связи с недостаточной распространенностью этого способа в настоящее время по-прежнему используют косвенные методы определения истинной конъюгаты:

-

из значения conjugata externa вычитают 9 см и получают приблизительный размер истинной конъюгаты;

-

по вертикальному размеру ромба Михаэлиса (он соответствует значению истинной конъюгаты);

-

по размеру Франка (расстояние от остистого отростка VII шейного позвонка до середины яремной вырезки), который равнозначен истинной конъюгате;

-

по значению диагональной конъюгаты - расстояние от нижнего края лобкового симфиза до наиболее выдающейся точки крестцового мыса (12,5-13 см).

Истинную конъюгату определяют при вагинальном исследовании. При нормальных размерах таза мыс недостижим. В случае достижения мыса из величины диагональной конъюгаты вычитают индекс Соловьева и получают размер истинной конъюгаты.

Измеряют лонный угол - угол между нисходящими ветвями лонной кости. Беременная должна находиться на гинекологическом кресле, при этом большие пальцы обеих рук располагают вдоль нисходящих ветвей лонной кости. В норме лонный угол равен 90-100°.

Информативно измерение размеров выхода таза:

-

прямой размер (9 см) - между вершиной копчика и нижним краем лобкового симфиза [из полученной цифры следует вычесть 2 см (толщина костей и мягких тканей)];

-

поперечный размер (11 см) измеряют тазомером с перекрещивающимися ветвями или жесткой линейкой между внутренними поверхностями седалищных бугров [к полученной цифре прибавляют 2 см (толщина мягких тканей)].

Сантиметровой лентой измеряют окружность живота на уровне пупка (в конце нормальной беременности она равна 90-100 см) и высоту стояния дна матки (ВДМ) - расстояние между верхним краем лонного сочленения и дном матки. В конце беременности ВДМ в среднем равна 36 см. Измерение живота позволяет акушеру определить срок беременности, приблизительно спрогнозировать массу плода (перемножив значения двух указанных размеров), обнаружить нарушение жирового обмена, заподозрить многоили маловодие.

Пальпация

В срок 13-15 нед происходит увеличение размеров матки и становится возможной наружная ее пальпация. При этом можно определить тонус матки, величину плода, количество околоплодных вод, предлежащую часть; затем, по мере прогрессирования беременности, - членорасположение плода, его положение, позицию и вид.

Членорасположение плода - отношение конечностей плода и головки к туловищу.

Положение плода - отношение продольной оси плода к таковой матки. Различают положение:

Позиция плода - отношение спинки плода к правой или левой стороне матки. Различают I (спинка обращена к левой стороне матки) и II (спинка плода обращена к правой стороне) позиции плода. Вид позиции - отношение спинки плода к передней или задней стенке матки. Если спинка обращена кпереди, говорят о переднем виде, кзади - заднем виде.

Предлежание плода - отношение крупной части плода (головки и ягодиц) к входу в малый таз.

Пальпацию лонного сочленения проводят для определения расхождения лонного сочленения и симфизита во время беременности. Обращают внимание на ширину лонного сочленения, его болезненность при исследовании.

Аускультация

Выслушивание сердцебиения плода проводят начиная со второй половины беременности. Сердцебиение плода имеет три основные аускультативные характеристики: частоту, ритмичность и ясность. Частота ударов в норме составляет 120-160 в минуту.

Внутреннее акушерское исследование

Осмотр наружных половых органов

При осмотре отмечают характер оволосения (по женскому или мужскому типу), развитие малых и больших половых губ, состояние промежности (высокая и корытообразная, низкая), наличие патологических процессов. При осмотре области заднепроходного отверстия обращают внимание на наличие геморроидальных узлов.

Осмотр шейки матки

При помощи зеркал определяют:

Акушерское влагалищное исследование

Накануне родов определяют степень зрелости шейки матки, которая служит интегральным показателем готовности организма к родам. Существует множество различных методик оценки зрелости шейки матки. Во всех случаях учитывают:

С учетом этих признаков разработаны классификации степени зрелости шейки матки (табл. 3-1).

| Признак | Баллы | ||

|---|---|---|---|

1 |

2 |

3 |

|

Положение шейки матки по отношению к крестцу |

К крестцу |

Срединное |

В проводной линии |

Длина шейки матки |

2 см и более |

1 см |

Сглажена |

Консистенция шейки матки |

Плотная |

Размягчена |

Мягкая |

Открытие наружного зева |

Закрыт |

1-2 см |

3 см |

Расположение предлежащей части |

Над входом |

Между верхним и нижним краем лона |

На нижнем краю лона и ниже |

При оценке 0-5 баллов шейку матки считают незрелой, если сумма баллов более 10 - шейка матки зрелая (готова к родам) и можно применять родовозбуждение.

«Золотой стандарт» диагностики беременности

В настоящее время «золотым стандартом» диагностики беременности любой локализации считают сочетание двух методов:

Положительный результат только одного из этих методов не может достоверно свидетельствовать о наличии беременности. Так, при синдроме «ложного плодного яйца» жидкостное включение в эндометрии могут трактовать как плодное яйцо. Повышение уровня ХГЧ характерно не только для беременности, но и для трофобластической болезни. Именно поэтому, если нет возможности сочетанного применения этих методов, необходимо повторное исследование (УЗИ или определение ХГЧ) через несколько дней для оценки результатов в динамике (количественный анализ). Это также позволит определить локализацию плодного яйца: при эктопической беременности значения и рост уровня ХГЧ ниже, чем при маточной, полость матки не содержит плодного яйца, последнее можно определить за ее пределами.

ХГЧ - гликопротеин, синтезируемый синтициотрофобластом растущего ворсинчатого хориона. Уже на 7-9-е сутки после зачатия (время имплантации оплодотворенной яйцеклетки в эндометрий) β-субъединицу этого гормона можно обнаружить в крови.

Уровень β-ХГЧ измеряют в крови (с использованием иммунологического метода) и моче. В первом случае получают более достоверные результаты. Определение специфической β-ХГЧ позволяет:

При трансабдоминальном УЗИ наличие беременности можно установить на 5-6-й неделе (т.е. когда задержка менструации при регулярном цикле составляет 1 нед и более), а при трансвагинальной эхографии - на 1-1,5 нед раньше. Диагноз маточной беременности устанавливают на основании:

Определение срока беременности и даты родов

Определение срока беременности проводят на основании анамнестических данных, по результатам объективного обследования.

-

По дате последней менструации. О сроке беременности можно судить на основании учета времени, прошедшего с первого дня последней менструации до момента, когда определяют срок (при условии регулярного менструального цикла). Для более быстрого подсчета срока беременности используют специальные акушерские календари. Для вычисления срока родов нужно от даты последней менструации отнять 3 мес и прибавить 7 сут (правило Негеле).

-

По овуляции. В этом случае, как и в предыдущем, следует воспользоваться акушерским календарем, при этом день овуляции (зачатия) соответствует 2 нед беременности. Обязательно следует разъяснить пациентке особенности традиционного вычисления срока беременности во избежание конфликтных ситуаций. При известной дате зачатия для вычисления срока родов нужно отнять 3 мес и далее отнять 7 сут (модификация правила Негеле) или прибавить 266 сут (38 нед). Кроме того, условно дату зачатия можно определить по подъему базальной температуры, по данным ультразвукового мониторинга овуляции.

-

По первичному посещению женской консультации. Учитывают данные первого осмотра беременной (дату и срок беременности).

-

По дате первого шевеления. При определении срока беременности и родов учитывают время первого шевеления плода, которое ощущают первородящие с 20-й недели беременности, повторнородящие - примерно на 2 нед раньше. Однако это ощущение субъективно и его значение ограниченно.

-

По данным УЗИ, выполненных в разные сроки беременности. На ранних сроках беременности, когда эмбрион еще не визуализируют, определение срока основано на измерении внутреннего диаметра плодного яйца. Однако в I триместре беременности наиболее точную информацию дает измерение копчико-теменного размера плода (КТР) в связи с меньшими индивидуальными колебаниями размеров. Во II и III триместрах срок беременности устанавливают на основании определения комплекса фетометрических параметров: бипариетального размера (БПР) и окружности головки, средних диаметров грудной клетки и живота, окружности живота, длины бедренной кости и других костей. С увеличением срока беременности точность определения гестационного возраста плода снижается вследствие индивидуальной вариабельности его размеров. Оптимальным для определения срока беременности считают УЗИ в период до 24 нед беременности.

Кроме того, срок беременности можно определить на основании данных объективного обследования (табл. 3-2).

Срок беременности, нед |

Расположение дна матки |

Высота, см |

16 |

Середина между лоном и пупком |

6 |

20 |

На два поперечных пальца ниже пупка |

11-12 |

24 |

На уровне пупка |

22-24 |

28 |

На два поперечных пальца выше пупка |

28 |

32 |

Середина между пупком и мечевидным отростком |

32 |

36 |

На уровне мечевидного отростка и реберных дуг |

36 |

40 |

Середина между пупком и мечевидным отростком |

32 |

Лабораторные методы диагностики

Клинический анализ крови

У беременных картина крови имеет некоторые особенности. Одна из причин, обусловливающих изменение гематологических показателей, - гиперволемическая аутогемодилюция. Физиологическое значение этого феномена - нивелирование кровопотери, связанной с родами. В результате реализации адаптационных механизмов в организме женщины происходит увеличение объема плазмы на 35-50%. Повышение количества эритроцитов несколько отстает от прироста жидкой части крови и составляет всего 12-25%, вследствие чего возникает физиологическая анемия. Закономерно снижаются содержание гемоглобина и показатель гематокрита. Диспропорция между объемами плазмы и форменных элементов приводит к развитию олигоцитемической гиперволемии, соответствующему снижению вязкости крови и повышению СОЭ. Наряду с этим возникают лейкоцитоз и нейтрофилез.

Показания

Контроль состояния беременной в ходе диспансерного наблюдения проводят в 1-й половине беременности 1 раз в месяц, во 2-й половине - 1 раз в 2 нед.

Подготовка к исследованию

В особой подготовке необходимости нет. Забор крови проводят обычно утром натощак для предотвращения пищеварительного лейкоцитоза (это условие не строго обязательно), желательно до физической нагрузки и различных диагностических процедур.

Интерпретация

Нормальные гематологические показатели приведены в табл. 3-3.

Показатель |

Небеременные |

Беременные |

||

I триместр |

II триместр |

III триместр |

||

Гемоглобин, г/л |

139 |

131 |

120 |

112 |

(115-152) |

(112-165) |

(108-144) |

(110-140) |

|

Гематокрит, % |

||||

Артериальная кровь |

35 |

33 |

36 |

34 |

Венозная кровь |

40 (33-44) |

36 |

33 |

32 |

Эритроциты, ×1012/л |

4,2-5,4 (3,5-5) |

4,2-5,4 |

3,5-4,8 |

3,7-5 |

Цветовой показатель |

0,85-1,05 |

0,85-1,05 |

0,85-1,05 |

0,85-1,05 |

Тромбоциты, ×109/л |

180-320 |

180-320 |

180-320 |

180-320 |

Лейкоциты, ×109/л |

7,4 (4-8,8) |

10,2 |

10,5 |

10,4 |

Нейтрофилы, % |

55 (45-70) |

66 |

69 |

69,6 |

Палочкоядерные |

1-5 |

1-5 |

1-5 |

1-5 |

Сегментоядерные |

40-70 |

40-70 |

40-70 |

40-70 |

Базофилы, % |

0,5 (0-1) |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

Эозинофилы, % |

2,0 (1-5) |

1,7 |

1,5 |

1,5 |

Лимфоциты, % |

38,0 (20-45) |

27,9 |

25,2 |

25,3 |

Моноциты, % |

4,0 (3-8) |

3,9 |

4 |

4,5 |

СОЭ, мм/ч |

22 (до 20) |

24 |

45 |

52 |

Клинический анализ мочи

Клинический анализ мочи включает определение физических свойств, химического состава и микроскопическое изучение осадка.

Показания

Подготовка

Накануне сбора мочи:

Методика сбора

Собирают всю утреннюю порцию мочи натощак сразу же после сна (желательно, чтобы предыдущее мочеиспускание было не позднее 2 ч ночи) в сухую чистую, но не стерильную посуду. Собранную мочу немедленно доставляют в лабораторию. Мочу, собранную для общего анализа, нельзя хранить дольше 1,5-2 ч (обязательно в холодном месте).

Интерпретация

Нормальные показатели анализов мочи приведены в табл. 3-4.

| Показатель | Характеристика или значение |

|---|---|

Количество, мл |

150-250 |

Цвет |

От соломенного до янтарно-желтого |

Прозрачность |

Полная |

Плотность |

1,015-1,03 |

рН |

5,0-7,0 |

Белок |

Отсутствует или менее 0,075 г/л |

Глюкоза |

Отсутствует |

Билирубин |

Отсутствует |

Уробилиноген |

Следы |

Кетоновые тела |

Отсутствуют |

Эритроциты |

Единичные в препарате |

Лейкоциты |

До 5 в препарате и поле зрения |

Эпителий |

Единичные клетки плоского и переходного эпителия в поле зрения |

Цилиндры |

Единичные гиалиновые цилиндры в препарате |

Соли |

Единичные в поле зрения аморфные ураты и оксалаты |

Факторы, влияющие на результат

Биохимический анализ крови

Показания

Исследование проводят по следующим показаниям:

Подготовка к исследованию

Особой подготовки не требует. Забор крови проводят обычно утром натощак.

Методика

Место забора крови обрабатывают марлевым тампоном, смоченным в этиловом спирте, затем протирают сухим стерильным марлевым тампоном. Забирают около 5 мл венозной крови и помещают в сухую пробирку.

Интерпретация результатов

В табл. 3-5 представлена норма лабораторных показателей у беременных.

Показатель |

Небеременные |

Беременные |

||

I триместр |

II триместр |

III триместр |

||

Общий белок, г/л |

71 |

66 |

64 |

62 |

Альбумин, г/л |

34 |

32 |

28 |

25,6 |

Глобулины, г/л: |

||||

α1-глобулины |

0,36 |

0,68 |

1,01 |

0,97 |

α2-глобулины |

0,4 |

0,7 |

0,96 |

0,73 |

β-глобулины |

0,44 |

0,77 |

1,2 |

0,69 |

γ-глобулины |

0,51 |

0,87 |

1,4 |

0,68 |

Альбумин/глобулин |

1,32 |

1,26 |

1,06 |

0,84 |

Мочевина, ммоль/л |

4,5 |

4,5 |

4,3 |

4 |

Креатинин, мкмоль/л |

73 |

65 |

51 |

47 |

Глюкоза, ммоль/л |

4,5-5 |

4,2 |

3,9 |

3,8 |

Билирубин, мкмоль/л |

3,4-17,1 |

- |

- |

- |

Билирубин прямой, мкмоль/л |

0-3,4 |

- |

- |

3 |

Билирубин непрямой, мкмоль/л |

3,4-13,7 |

- |

- |

- |

АЛТ, МЕ/л |

7-40 |

- |

- |

- |

АСТ, МЕ/л |

10-30 |

- |

- |

- |

Щелочная фосфатаза, МЕ |

25 |

26 |

50 |

75 |

Натрий, ммоль/л |

142 |

139 |

137 |

134 |

Калий, ммоль/л |

4,8 |

4,9 |

4,8 |

4 |

Хлор, ммоль/л |

107 |

102 |

98 |

99 |

Кальций, ммоль/л |

4,9 |

4,5 |

4,1 |

4,1 |

Магний, ммоль/л |

2,2 |

2 |

1,7 |

1,4 |

Фосфор, ммоль/л |

2 |

1,57 |

1,53 |

1,47 |

Железо, мкмоль/л |

13-32 |

21 |

14,6 |

10,6 |

Определение β -субъединицы хорионического гонадотропина

Обоснование

ХГЧ продуцирует ткань трофобласта. Обнаружение ХГЧ в моче и плазме крови служит основой теста на беременность. ХГЧ в крови определяют уже через 24 ч после имплантации оплодотворенной яйцеклетки при концентрации 5 МЕ/л. Физиологическая роль ХГЧ заключается в стимуляции синтеза прогестерона желтым телом на ранних стадиях беременности.

Показания

Методика

Взятие крови в количестве 5 мл при проведении пункции вены с соблюдением правил асептики.

Интерпретация результатов

Концентрация ХГЧ в крови при физиологической одноплодной беременности представлена в табл. 3-6.

Причины повышения концентрации β-ХГЧ в крови.

| Срок гестации,нед | Средняя концентрация β-субъединицы ХГЧ, МЕ/л | Референтные величины концентрации β-субъединицы ХГЧ, МЕ/л |

|---|---|---|

1-2 |

150 |

50-300 |

3-4 |

2000 |

1500-5000 |

4-5 |

20000 |

10000-30000 |

5-6 |

50000 |

20000-100000 |

6-7 |

100000 |

50000-200000 |

7-8 |

70000 |

20000-200000 |

8-9 |

65 000 |

20000-100000 |

9-10 |

60000 |

20000-95 000 |

10-11 |

55 000 |

20000-95 000 |

11-12 |

45 000 |

20000-90000 |

13-14 |

35 000 |

15000-60000 |

15-25 |

22 000 |

10000-35000 |

26-37 |

28 000 |

10000-60000 |

Исследование гормонального профиля во время беременности

Обоснование

Во время беременности в организм женщины поступают вещества, выделяемые плацентой или проникающие в кровь матери от плода. Определение концентрации этих веществ позволяет судить о течении беременности, обнаружить плацентарную недостаточность и осуществлять пренатальную диагностику аномалий развития плода.

Показания

Подготовка к исследованию

Кровь для исследования берут из локтевой вены в утренние часы (8-10 ч) строго натощак (или не менее чем через 8 ч после последнего приема пищи). Кровь необходимо забирать иглой с широким просветом, самотеком либо при незначительном отрицательном давлении поршня шприца. Нельзя проводить тепловую инактивацию сыворотки крови, так как это может привести к снижению концентрации многих гормонов. Недопустимо использовать натрия азид в качестве консерванта.

Хранить отделенную от клеток сыворотку или плазму можно до 24 ч при +2…+8 °С, в случае необходимости более длительного хранения образцы следует заморозить и хранить при -18…-20 °С в герметично закрытой пробирке. Повторное замораживание недопустимо. Образцы, содержащие взвеси, перед использованием следует дополнительно центрифугировать. Несмотря на короткий период полужизни большинства гормонов, практически все они достаточно стабильны in vitro. Это связано с отсутствием в условиях in vitro ферментных систем, ответственных за деструкцию гормонов, или с их низкой активностью.

Интерпретация результатов

При оценке результатов следует ориентироваться на нормы, рекомендованные лабораторией или фирмой-производителем используемых в данный момент тест-систем.

Гормональный профиль во время беременности имеет ряд особенностей (табл. 3-7).

| Срок гестации. нед | Эстриол. нмоль/л | Эстрадиол. нмоль/л | Плацентарный лактоген. мг/л | Гидроксипрогестерон. нг/мл | Трийодтиронин общий (Τ,), нмоль/л | Пролактин. нг/мл | Прогестерон, нмоль/л |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

1-4 |

0-1,42 |

1,76 (0,8-2,5) |

- |

- |

- |

- |

- |

5-6 |

1,15-1,49 |

5,96 (5,2-7,2) |

0,045-0,005 |

- |

- |

- |

18,57-2 |

7-8 |

0,138-0,017 |

- |

- |

- |

32,98-3,56 |

||

9-10 |

1,2-5,65 |

8,86(7,7-10) |

0,271-0,029 |

- |

- |

- |

37,91-4,1 |

11-12 |

0,468-0,05 |

- |

- |

- |

42,8-4,61 |

||

13-14 |

4,69-10,76 |

18,8(15,8-21) |

1,095-0,118 |

- |

- |

- |

44,77-5,15 |

15-16 |

1,722-0,181 |

- |

- |

- |

46,75-5,06 |

||

17-18 |

9,96-18,89 |

29 (25,7-32,4) |

1,918-0,207 |

- |

- |

- |

59,28-6,42 |

19-20 |

2,114-0,228 |

- |

- |

- |

71,8-7,76 |

||

21-22 |

22,29-31,11 |

41,7 (37,1-46,4) |

3,19-0,345 |

- |

- |

- |

75,65-8,36 |

23-24 |

4,034-0,436 |

- |

- |

- |

79,15-8,55 |

||

25-26 |

26,76-43,12 |

46 (42,1-49,9) |

4,878-0,527 |

- |

- |

- |

83,89-9,63 |

27-28 |

5,560-0,601 |

- |

- |

- |

91,52-9,89 |

||

29-30 |

35,31-63,06 |

50,3 (44,9-55,8) |

5,802-0,628 |

- |

- |

- |

101,38-10,97 |

31-32 |

6,045-0,654 |

- |

- |

- |

127,1-7,82 |

||

33-34 |

27,5-6,58 |

67,2 (56,2-78,2) |

7,67-0,83 |

- |

- |

- |

112,45-6,68 |

35-36 |

44,1-65,45 |

61,8 (51,5-72,1) |

9,236-1 |

- |

- |

- |

112,48-12,27 |

37-38 |

60,04-87,99 |

63,5 (48,2-78) |

8,2-0,887 |

- |

- |

- |

219,58-23,75 |

39-40 |

66,52-106,8 |

73,6 (61,9-87,3) |

7,8-0,6 |

- |

- |

- |

273,32-29,57 |

- |

- |

- |

11,07-1♠ |

2-12♠♠ |

- |

- |

- |

I триместр |

- |

- |

- |

- |

- |

9-191 |

- |

II триместр |

- |

- |

- |

- |

- |

45-266 |

- |

III триместр |

- |

- |

- |

- |

2,1-4,2 |

52-350 |

- |

*У больных сахарным диабетом к моменту родов.

** В течение всей беременности.

Тест на толерантность к глюкозе

Обоснование

Для обнаружения ранних нарушений углеводного обмена необходимо проводить тест на толерантность к глюкозе как скрининг, особенно у беременных, имеющих факторы риска развития гестационного сахарного диабета.

Показания

Если концентрация глюкозы в плазме крови натощак более 5,3 ммоль/л, необходимо провести:

Подготовка к исследованию

Кровь для исследования берут из локтевой вены в утренние часы (8-10 ч) строго натощак. Можно определить содержание глюкозы в капиллярной крови с помощью тест-полосок (визуально или посредством глюкометра).

Интерпретация результатов

Нормальные показатели теста:

Критерии гестационного сахарного диабета на основании трехчасового теста на толерантность к глюкозе с ее приемом внутрь в дозе 100 г:

При превышении концентрации глюкозы в любых двух пробах ставят диагноз «гестационный сахарный диабет». Если концентрация глюкозы превышает нормальную только в одной пробе, тест повторяют через 2 нед. Отклонение от нормы одного из показателей трехчасового теста на толерантность к глюкозе при ее приеме внутрь расценивают как нарушение толерантности к глюкозе.

Факторы, влияющие на результат

При беременности повышается секреция инсулина, поэтому концентрация глюкозы в крови натощак может быть снижена на 0,5-1 ммоль/л.

Исследование свертывающей системы крови

Обоснование

В нормальных условиях функционирование системы гемостаза зависит от состояния сосудистой стенки, тромбоцитов, факторов свертывания и фибринолиза. При беременности происходят значительные изменения системы свертывания и фибринолиза. Повышается активность факторов свертывания, особенно фибриногена. Фибрин откладывается на стенках сосудов маточно-плацентарной системы, происходит подавление фибринолиза. Эти изменения вместе с увеличением объема циркулирующей крови (ОЦК) препятствуют кровотечению при отделении плаценты, образованию внутрисосудистых тромбов, играют важную роль в предупреждении таких осложнений беременности, как тромбоэмболия, кровотечения после развития ДВС-синдрома.

Показания

Беременность.

Подготовка к исследованию

Для анализа гемограммы капиллярную кровь берут натощак или через 1 ч после еды. Кровь для исследования берут из локтевой вены в утренние часы, строго натощак.

Методика и последующий уход

Для анализа компонентов системы гемостаза используют метод импедансометрии.

Интерпретация результатов

Значительного изменения количества тромбоцитов при нормальной беременности не происходит (табл. 3-8), но его всегда наблюдают при беременности, осложненной задержкой роста плода. Значительно укорачивается период жизни тромбоцитов при гестозе.

При нормальной беременности происходят значительные изменения в системе гемостаза: повышается концентрация VII, VIII, × фактора свертывания и особенно фибриногена в плазме. Фибринолитическая активность плазмы снижается, достигая минимума во время родов, и возвращается к исходному уровню через 1 ч после рождения плаценты.

При разрушении фибрина (плазмином) формируются продукты распада, которые можно обнаружить антифибриногеновой сывороткой. Увеличение их содержания свидетельствует о повышенной фибринолитической активности, что характерно для ДВС-синдрома.

Показатели |

Триместр беременности |

||

I |

конец II |

конец III |

|

Фибриноген, г/л |

2,98-0,08 |

3,11-0,31 |

4,95-0,62 |

АЧТВ, с |

39,2-4,1 |

36,5-2,1 |

34,1-2,5 |

АВР, с |

64,4-6,9 |

61,4-5,9 |

51,1-4,8 |

Протромбиновый индекс, % |

89,3-4,5 |

95,4-5,3 |

108,8-3,3 |

ПДФ, мкг/мл |

<2 |

<2 |

5,7-0,9 |

Антитромбин III, г/л |

0,222-0,032 |

0,175-0,013 |

0,15-0,019 |

ИТП тромбоэластограммы, у.е. |

8,5-1,3 |

10,4-1,9 |

18,1-3,4 |

Тромбоциты, 109/л |

302-14,5 |

288-12 |

250-14 |

Примечание: АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время; АВР - активированное время рекальцификации; ПДФ - продукты деградации фибриногена; ИТП - индекс тромбодинамического потенциала.

Факторы, влияющие на результат

Пункция вены должна быть малотравматичной, иначе в кровь попадет тканевая жидкость и результат анализа не будет соответствовать действительности.

Инфекционный скрининг при беременности

Обоснование

Инфекции, передаваемые половым путем (гонорея, хламидийная инфекция, трихомониаз), в том числе ВИЧ-инфекция, наряду с традиционными «неспецифическими» воспалительными заболеваниями половых органов, продолжают представлять реальную опасность для беременной, плода и новорожденного. Необходимо дополнительно обратить внимание на изменения в половой сфере беременной, обеспечивающие защиту плода.

В современном биотопе человеческого организма насчитывают около 500 микроорганизмов, без которых нормальная жизнь невозможна. Уже расшифрованы геномы 300 из них. Необходимо помнить, что перед врачом не стоит задача добиться стерильности влагалища. Вегетирующие в нем микроорганизмы, иногда в довольно больших титрах, составляют микробиоценоз, вмешиваться в который без подтвержденного воспалительного процесса не следует. Воспалительный процесс диагностируют бактериоскопически по наличию повышенного числа лейкоцитов в отделяемом цервикального и мочеиспускательного канала, влагалища. Отдельно стоит вопрос о бактериальном вагинозе. Распространившаяся в последнее десятилетие мода на исследование всех беременных методом качественной ПЦР должна быть жестко пресечена (как это уже произошло в 2007 г. в США), поскольку ее положительный результат приводит к ненужному лечению и большому количеству ятрогенных осложнений. В целом качественная ПЦР информативна только для обнаружения тех микроорганизмов, которых не должно быть в половых путях здоровой женщины: трепонемы, гонококка, хламидии и трихомонады. Все остальные причинно значимые в возникновении воспалительных заболеваний инфекты должны быть исследованы количественным бактериологическим методом или количественной ПЦР.

Цель

Диагностика инфекционных заболеваний при беременности.

Методика

Инфекционный скрининг во время неосложненной беременности предусматривает (доказательной базы не имеет):

-

микроскопическое исследование отделяемого из влагалища, мочеиспускательного и цервикального канала - 2 раза (при первом посещении и на 30-й неделе беременности);

-

анализ крови на сифилис - 3 раза (при первом посещении, на 30-й неделе беременности и за 2-3 нед до родов);

-

анализ крови на ВИЧ - 2 раза (при первом посещении и на 30-й неделе беременности);

-

обследование на наличие возбудителей TORCH-комплекса и присутствие HBS Ag и анти-HCV (при первом посещении, тест на гепатит В и С необходимо повторить в III триместре беременности).

При невынашивании беременности, обусловленном инфекцией, дополнительно к рутинному обследованию необходимо провести:

Замечания по проведению других дополнительных тестов

-

Нет необходимости проводить бактериологическое исследование или ПЦР вагинального отделяемого на Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis, так как результаты не имеют диагностического значения при отсутствии клинических симптомов воспаления.

-

Микробиологическое исследование с количественным определением дрожжеподобных грибов и их видовая идентификация целесообразны при обследовании пациенток с хроническим рецидивирующим кандидозом, особенно при поддерживающей терапии, направленной на предупреждение рецидивов.

-

Бактериологическое или ПЦР-исследование на генитальные микоплазмы проводят по показаниям:

-

наличие воспалительных заболеваний нижних отделов мочеполового тракта при отсутствии патогенных микроорганизмов;

-

осложненное течение настоящей беременности с возможным инфицированием плода (для выявления Mycoplasma genitalium используют исключительно ПЦР, для других микоплазм и уреаплазм - культуральный метод или ПЦР в реальном времени).

-

Особенности взятия клинического материала и транспортировка материала описаны в гл. 32.

Пренатальный скрининг

Скрининг - совокупность мероприятий и медицинских исследований, тестов и других процедур, направленных на предварительную идентификацию пациентов, у которых вероятность существования определенного заболевания выше, чем у остальной части обследуемой популяции.

Беременным рутинно должны проводить скрининг на бессимптомную бактериурию, так как ее диагностика и лечение снижают риск преждевременных родов. Не имеет смысла проводить скрининг на бессимптомный бактериальный вагиноз, поскольку его диагностика и лечение не снижают риск преждевременных родов и других неблагоприятных репродуктивных исходов. Беременным с отсутствием симптомов не должны рутинно предлагать скрининг на хламидии, так как недостаточно доказательств его эффективности. Существующие доказательства не поддерживают рутинного скрининга беременных на цитомегаловирусную инфекцию, и его не следует проводить.

Серологический скрининг на вирусный гепатит В следует предлагать беременным, поскольку инфицированным женщинам возможно оказать эффективное вмешательство после родов для снижения риска передачи инфекции от матери к ребенку. Беременным рутинно не должны проводить скрининг на гепатит С, а также стрептококк группы В, так как недостаточно доказательств его эффективности. Беременным должны выполнять скрининг на ВИЧ-инфекцию в ранние сроки, поскольку некоторые антенатальные вмешательства позволяют снизить риск передачи инфекции от матери к плоду.

Скрининг на коревую краснуху должны предлагать в ранние сроки для обнаружения женщин, у которых возможен риск контакта с инфекцией, чтобы позволить выполнить вакцинацию после родов. Рутинный антенатальный скрининг на токсоплазмоз не должен проводиться, так как его вред может перевешивать потенциальные преимущества. Скрининг на сифилис следует предлагать всем беременным в ранние сроки, поскольку лечение этого заболевания имеет преимущества для матери и плода.

Скрининг в I триместре

Комбинированный тест (проводят в срок 10-14 нед беременности) включает определение биохимических маркеров:

При интерпретации результатов исследования биохимических маркеров следует учитывать, что их количественное содержание может варьировать в различных популяциях и этнических группах, а также зависит от метода исследования. По этой причине индивидуальные результаты оценивают с помощью МоМ (Multiple of Median) - отношения индивидуального значения маркера к медиане соответствующего нормативного ряда, установленной для определенной популяции. Нормальными значениями концентраций биохимических маркеров для любого срока беременности принято считать МоМ от 0,5 до 2. По причине значительного варьирования результатов пренатальный скрининг при многоплодной беременности не проводят.

На сроке 10-14 нед беременности при синдроме Дауна у плода концентрация β-ХГЧ в крови беременной бывает увеличена (2 МоМ) по сравнению с нормальными значениями для данного срока беременности, тогда как содержание плацентарного протеина, ассоциированного с беременностью, снижено (0,5 МоМ). При трисомии 18 и 13 происходит однонаправленное снижение концентрации как β-ХГЧ, так и плацентарного протеина, ассоциированного с беременностью. При аномалии половых хромосом у плода уровень β-ХГЧ бывает не изменен. Для каждой недели беременности концентрация плацентарного протеина, ассоциированного с беременностью, и β-ХГЧ имеет определенное отношение правдоподобия, которое следует умножить на исходный риск данной пациентки для определения нового индивидуального риска.

Частота обнаружения у плода трисомии 21 при проведении комбинированного скрининга составляет 86% при встречаемости ложноположительных результатов теста 5%. Кроме того, комбинированный скрининг позволяет обнаружить 90% плодов с хромосомной патологией при частоте ложноположительных результатов 6%.

Скрининг во II триместре

В качестве скрининг-тестов в большинстве стран используют определение содержания α-фетопротеина (АФП), ХГЧ и неконъюгированного эстриола на сроке 15-20 нед гестации. При определении риска хромосомной патологии плода по уровню этих биохимических маркеров необходимо обязательно учитывать данные, полученные при проведении скрининга в I триместре.

Эффективность обнаружения у плода синдрома Дауна при исследовании концентрации АФП и β-ХГЧ составляет 59%, при исследовании содержания β-ХГЧ, АФП и неконъюгированного эстриола - 69%. Использование АФП как единственного маркера приводит к снижению эффективности скрининга более чем в 3 раза. Замена в «тройном тесте» неконъюгированного эстриола димерным ингибином A позволяет повысить точность диагностики до 79%.

Понятия «скрининг» и «диагностика» имеют принципиальные различия. Невозможность проведения диагностических тестов, позволяющих установить или исключить факт существования патологического процесса при положительном результате скрининга, делает бессмысленным проведение самого скрининга.

Для диагностики хромосомной патологии плода необходимо инвазивное вмешательство в целях получения материала плодного происхождения. Основными методами инвазивной диагностики в настоящее время служат хорионбиопсия и амниоцентез.

-

Частота прерывания беременности при хорионбиопсии в I триместре составляет 1% и не отличается от таковой после амниоцентеза во II триместре. Хорионбиопсию не следует выполнять в срок до 10 нед беременности в связи с опасностью возникновения поперечных редукций конечностей, микрогнатии и микроглоссии плода.

-

Амниоцентез не рекомендовано делать в срок до 15 нед гестации в связи с более высокой частотой прерывания беременности при раннем его проведении, а также вероятностью возникновения эквино-варусной деформации стоп.

Инструментальные неинвазивные методы диагностики

Ультразвуковое исследование

УЗИ (эхография, сканирование) - единственный высокоинформативный, безопасный неинвазивный метод, позволяющий проводить динамическое наблюдение за состоянием плода с самых ранних этапов его развития.

Задачи ультразвукового исследования

Задачи УЗИ в I триместре беременности:

-

установление маточной беременности на основании визуализации плодного яйца в полости матки;

-

диагностика многоплодной беременности, типа плацентации (би-, монохориальная);

-

оценка роста плодного яйца (средний внутренний диаметр плодного яйца, копчико-теменной размер эмбриона/плода);

-

оценка жизнедеятельности эмбриона (сердечной деятельности, двигательной активности);

-

исследование анатомии эмбриона/плода, определение эхомаркеров хромосомной патологии;

-

изучение экстраэмбриональных структур (желточного мешка, амниона, хориона, пуповины);

-

диагностика осложнений беременности (угрожающий, начавшийся, полный аборт, пузырный занос);

-

диагностика гениталий (миом и аномалий строения матки, внутриматочной патологии, образований яичников).

Задачи УЗИ во II триместре беременности:

Показания

Ультразвуковой скрининг беременных в нашей стране проводят в сроки 10-14, 18-22 и 30-34 нед. В настоящее время доказательные данные не поддерживают рутинный ультразвуковой скрининг в сроки после 24 нед беременности, поэтому его не должны предлагать.

Кардиотокография

Цель

Цель кардиомониторного наблюдения - своевременная диагностика нарушения функционального состояния плода. Это позволяет выбрать адекватную тактику лечебных мероприятий, а также оптимальные срок и метод родоразрешения.

Показания

Показания к кардиотокографии (КТГ) во время беременности - существование факторов риска гипоксии плода: гестоза, гипертонической болезни, сахарного диабета, анемии, изоиммунизации, переношенной и многоплодной беременности, ЗРП, маловодия, отягощенного акушерского анамнеза (перинатальные потери), снижения двигательной активности плода, гемодинамических нарушений в системе «мать-плацента-плод» по данным допплерометрии. Рутинное использование данного метода не показано. Во время родов непрерывное кардиомониторирование плода показано только при их осложненном течении.

Интерпретация результатов

КТГ считают обоснованным в срок с 32 нед беременности. Использование приборов с автоматическим анализом кардиотокограмм позволяет выполнять оценку сердечной деятельности плода с 26 нед гестации.

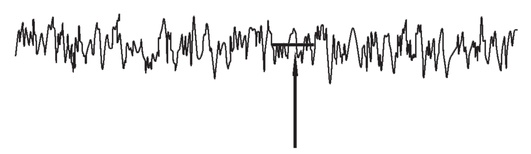

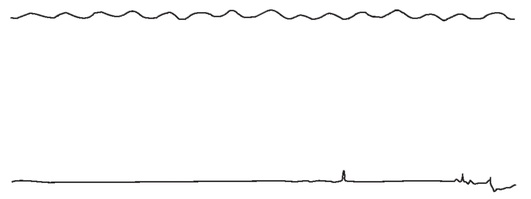

Изучение кардиотокограммы начинают с определения базального ритма (рис. 3-1). Под базальным ритмом понимают среднюю величину между мгновенными значениями сердцебиения плода, которая сохраняется неизменной в течение 10 мин и более; при этом не учитывают акцелерации и децелерации.

При характеристике базального ритма необходимо учитывать его вариабельность, т.е. частоту и амплитуду мгновенных изменений сердечных сокращений плода (осцилляций). Подсчет частоты и амплитуды мгновенных осцилляций проводят в течение каждых последующих 10 мин. Амплитуду осцилляций определяют по величине отклонения от базального ритма, частоту - по количеству осцилляций за 1 мин.

В клинической практике наибольшее распространение получила следующая классификация типов вариабельности базального ритма:

Присутствие немого (монотонного) и слегка ундулирующего ритма обычно свидетельствует о нарушении функционального состояния плода. Ундулирующий и сальтаторный ритмы указывают на удовлетворительное состояние плода. Помимо осцилляций, при интерпретации кардиотокограмм обращают внимание также на акцелерации и децелерации.

Акцелерации - повышение ЧСС на 15-25 уд./мин по сравнению с исходной (базальной). Возникают в ответ на шевеление плода, схватку, функциональные пробы. Их существование считают благоприятным признаком. Акцелерации свидетельствуют об удовлетворительном состоянии плода.

Под децелерациями понимают эпизоды замедления ЧСС на 30 ударов и более продолжительностью не менее 30 с. Различают три основных типа децелераций.

-

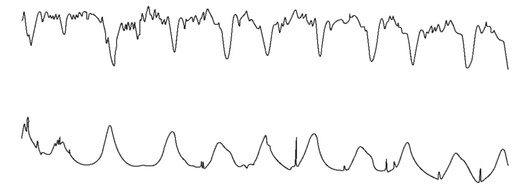

Ранние децелерации (тип I) начинаются одновременно со схваткой или с запаздыванием до 30 с и имеют постепенные начало и конец (рис. 3-2). Длительность и амплитуда таких децелераций соответствуют продолжительности и интенсивности схватки. Ранние децелерации представляют собой рефлекторную реакцию плода на кратковременную ишемию головного мозга вследствие сдавления головки плода во время схватки. В отсутствие других патологических изменений на кардиотокограмме ранние децелерации не считают признаком гипоксии.

-

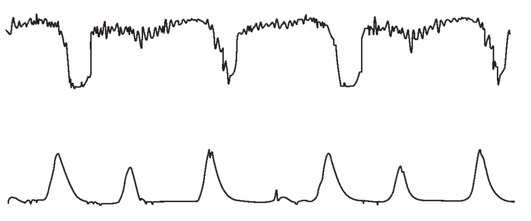

Поздние децелерации (тип II) также связаны со схватками, но возникают через 30 с и более после начала сокращения матки (рис. 3-3). Они достигают пика после максимального напряжения матки, длительность их часто превышает продолжительность схватки. Поздние децелерации служат признаком нарушения маточно-плацентарного кровообращения и прогрессирующей гипоксии плода.

-

Вариабельные децелерации (тип III) характеризуются различным по времени возникновением по отношению к началу схватки и имеют различную (V, U, W-образную) форму (рис. 3-4). Возникновение вариабельных децелераций связано со сдавлением пуповины во время схватки, шевелением плода или маловодием.

Критериями нормальной антенатальной кардиотокограммы служат:

При наличии нормальной кардиотокограммы в течение 10 мин дальнейший мониторинг можно не продолжать.

Для сомнительной кардиотокограммы характерны следующие признаки:

При таком типе кардиотокограммы необходимо повторное исследование через 1-2 ч и применение других дополнительных методов исследования функционального состояния плода.

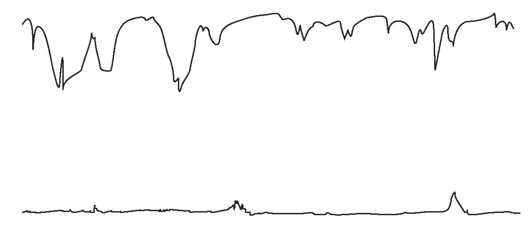

Для патологической кардиотокограммы характерны:

-

синусоидальный ритм (рис. 3-5).

Для унификации и повышения точности интерпретации данных антенатальной кардиотокограммы предложены балльные системы оценки. Наибольшее распространение получила система, разработанная в 1976 г. W. Fischer, в различных модификациях (табл. 3-9).

Параметр |

Балльная оценка |

|||

0 |

1 |

2 |

||

ЧСС |

Базальная ЧСС |

<100 |

100-120 |

120-160 |

<180 |

160-180 |

- |

||

Вариабельность ЧСС |

Частота осцилляций в 1 мин |

>3 |

3-6 |

<6 |

Амплитуда осцилляций |

5 или синусоидальная |

5-9 или >25 |

10-25 |

|

Изменения |

Акцелерации |

Отсутствуют |

Периодические |

Спорадические |

ЧСС |

Децелерации |

Поздние длительные или вариабельные |

Поздние кратковременные или вариабельные |

Отсутствуют или ранние |

Оценка 8-10 баллов соответствует нормальной сердечной деятельности, 5-7 баллов - начальные признаки нарушения жизнедеятельности, 4 балла и менее - серьезные изменения состояния плода.

В настоящее время доказательные данные не поддерживают рутинное применение антенатальной кардиотокографии для оценки состояния плода у женщин с неосложненной беременностью, поэтому ее следует проводить только при высоком перинатальном риске.

Инструментальные инвазивные методы диагностики Амниоскопия

Амниоскопия - визуальный метод исследования околоплодных вод путем осмотра нижнего полюса плодного пузыря с помощью амниоскопа.

Показания

Противопоказания

Подготовка к исследованию

Обработка наружных половых органов, опорожнение мочевого пузыря.

Условия проведения

Зрелая или сглаженная шейка матки, целый плодный пузырь.

Методы обезболивания

Выполняют без анестезии.

Методика

Перед амниоскопией беременную укладывают в гинекологическое кресло и проводят влагалищное исследование для определения проходимости цервикального канала и внутреннего зева. При необходимости проводят его осторожное пальцевое расширение. В асептических условиях по пальцу или после обнажения шейки матки с помощью зеркал в шеечный канал за внутренний зев вводят тубус с мандреном. Размер тубуса подбирают в зависимости от диаметра цервикального канала (12-20 мм). После извлечения мандрена в тубус направляют свет. Тубус располагают таким образом, чтобы был виден нижний полюс плодного пузыря. Если осмотру мешает слизистая пробка, ее осторожно удаляют с помощью тупфера. При амниоскопии обращают внимание на цвет околоплодных вод, наличие примеси крови, мекония, присутствие хлопьев казеозной смазки. При низком расположении плаценты на плодных оболочках видны сосуды.

Информация для пациентки

Перед процедурой пациентку информируют о показаниях, технике выполнения и возможном риске, получают ее информированное согласие на проведение процедуры.

Осложнения

Возможно возникновение незначительных кровянистых выделений, преждевременное излитие околоплодных вод.

Хорионбиопсия

Хорионбиопсия - инвазивная процедура, заключается в получении ворсин хориона для последующего исследования в целях диагностики врожденных и наследственных заболеваний плода.

Показания

Относительные противопоказания

Подготовка к исследованию

Перед биопсией хориона проводят УЗИ для уточнения:

Проводят стандартную обработку операционного поля.

Методы обезболивания

В большинстве случаев исследование выполняют без анестезии.

Техника операции

Биопсию хориона проводят в срок 10-12 нед беременности. Для оптимальной визуализации необходимо умеренное наполнение мочевого пузыря.

Информация для пациентки

Перед проведением процедуры пациентку информируют о показаниях, технике выполнения, возможном риске операции, получают информированное согласие на ее проведение.

Осложнения

После выполнения биопсии хориона рекомендуют профилактическое внутримышечное введение иммуноглобулина антирезус Rh0 (D) в течение 48-72 ч (в зависимости от используемого препарата) резус-отрицательным несенсибилизированным беременным, имеющим резус-положительного партнера:

Женщину необходимо информировать, что дополнительный риск выкидыша вследствие биопсии хориона может быть немного выше по сравнению с амниоцентезом, проводимым в сроки после 15 нед.

Амниоцентез

Амниоцентез - инвазивная процедура, заключается в пункции амниотической оболочки с целью получения околоплодных вод для последующего лабораторного исследования, амниоредукции или введения в амниотическую полость лекарственных средств. Амниоцентез можно выполнять в I, II и III триместре беременности (оптимально - на сроке 16-20 нед беременности).

Показания

Противопоказания

Воспаление любой локализации в острую стадию или обострение хронической.

Подготовка к исследованию

До начала процедуры выполняют УЗИ с целью уточнения срока беременности и определения:

Проводят стандартную обработку операционного поля. Максимальный наружный размер иглы для проведения амниоцетеза должен быть 0,9 мм (20 G).

Условия для проведения операции

С целью пренатальной диагностики обычно проводят в срок 16-20 нед беременности. При других показаниях возможно проведение на любом сроке.

Методы обезболивания

В большинстве случаев проводят без анестезии.

Исследуемый материал

Объем околоплодных вод, необходимый для цитогенетического анализа, составляет 20-25 мл.

Информация для пациентки

Перед процедурой пациентку информируют о показаниях, технике выполнения, возможном риске амниоцентеза, получают информированное согласие на его проведение.

Осложнения

После выполнения амниоцентеза рекомендуют профилактическое внутримышечное введение иммуноглобулина антирезус Rh 0 (D) в течение 48-72 ч (в зависимости от используемого препарата) резус-отрицательным несенсибилизированным беременным, имеющим резус-положительного партнера в случае:

Женщину необходимо информировать о дополнительном риске выкидыша вследствие амниоцентеза (приблизительно 1%). Амниоцентез в III триместре беременности не связан со значительным риском неотложного родоразрешения.

Женщина должна быть информирована, что осложнения амниоцентеза более характерны в III триместре по сравнению со II, включая множественные попытки пункции и получение околоплодных вод, окрашенных кровью.

Очень опытные специалисты (проведшие более 100 процедур амниоцентеза) имеют более высокую частоту успешных манипуляций и низкую - потерь беременности вследствие их. У случайных операторов, выполняющих малое количество процедур, может отмечаться более высокий показатель потерь беременности, обусловленных амниоцентезом.

Кордоцентез

Кордоцентез - инвазивная процедура, в ходе которой проводят пункцию сосудов пуповины с целью получения крови для лабораторных исследований или введения лекарственных препаратов плоду.

Показания

-

Пренатальная диагностика врожденных и наследственных заболеваний. Кордоцентез - метод выбора получения плодового материала у сенсибилизированных по эритроцитарным антигенам беременных.

-

Диагностика и оценка степени тяжести заболеваний плода (гемолитической болезни, внутриутробных инфекций).

-

Оценка функционального состояния плода (КОС, биохимические показатели крови, уровень гормонов).

-

Фетотерапия (введение препаратов крови и/или лекарственных средств).

Противопоказания

Подготовка к исследованию

До начала процедуры выполняют УЗИ с целью уточнения срока беременности и определения:

Пункцию предпочтительно проводить внеплацентарно. При необходимости трансплацентарного введения иглы выбирают наиболее тонкий участок плаценты, не имеющий расширенных межворсинковых пространств. Выбор оптимального места предполагаемой пункции вены пуповины - основа успешного проведения манипуляции. Предпочтительно выполнять пункцию на свободном участке пуповины ближе к ее вхождению в плаценту. Перед процедурой проводят стандартную обработку операционного поля. В III триместре беременности кордоцентез выполняют под контролем КТГ.

Условия для операции

Операцию проводят во второй половине беременности.

Методы обезболивания

В большинстве случаев анестезию не применяют.

Информация для пациентки

Перед процедурой пациентку информируют о показаниях, технике выполнения, возможном риске кордоцентеза, получают информированное согласие на его проведение.

Осложнения

Совокупный риск развития осложнений не превышает 5%.

-

Кровотечение из области пункции пуповины происходит наиболее часто. Возникает в среднем в 50% случаев, продолжается не более 1 мин. Риск кровотечения увеличивается при пункции артерий пуповины, для его снижения предпочтительно использовать иглы меньшего диаметра.

-

Развитие аллоиммунной цитопении у плода на фоне сенсибилизации беременной его эритроцитарными антигенами.

-

Особенно высок риск после трансплацентарного доступа. Рекомендуют внутримышечное введение иммуноглобулина антирезус Rh0 (D) в течение 48-72 ч (в зависимости от используемого препарата) после выполнения кордоцентеза резус-отрицательным несенсибилизированным беременным, имеющим резус-положительного партнера, в случае: