Терапевтическая стоматология : национальное руководство / под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021 |

ISBN 978-5-9704-6097-9 |

Аннотация

Второе издание национального руководства по терапевтической стоматологии входит в серию практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного дополнительного образования. В настоящем руководстве освещены современные вопросы профилактики, диагностики, фармакотерапии и лечения стоматологических заболеваний в терапевтической стоматологии.

Во второе издание включены гнатологические аспекты комплексного лечения пародонтологических больных, малоинвазивные методы лечения кариеса, новинки в реставрации, методиках коррекции цвета зубов и эндодонтии. Авторами руководства раскрыты актуальные вопросы пародонтологии и болезней периапикальных тканей. В материалы данной книги внесены актуальные для терапевтической стоматологии сведения о зубосохраняющих технологиях, новых аспектах гигиены полости рта.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов принимали участие ведущие специалисты-стоматологи страны.

Руководство предназначено врачам-стоматологам, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Выявление распространенности, закономерностей возникновения и течения заболеваний пародонта (ЗП) в интересах разработки принципов, методов и средств их профилактики и лечения реализуется в рамках самостоятельного научного направления пародонтологии - эпидемиологии. К основным задачам эпидемиологии ЗП относят:

-

определение медицинской и социально-экономической значимости ЗП, их места в структуре стоматологической заболеваемости населения;

-

выявление факторов риска и изучение распространенности, закономерностей возникновения и течения ЗП во времени (в частности по годам, месяцам), в зависимости от территории и у различных групп населения (например, по возрасту, полу, профессии);

-

разработку прогноза распространенности ЗП. Решение первой задачи предусматривает:

-

определение относительной доли ЗП среди других стоматологических заболеваний и их влияние на уровень здоровья в целом;

-

установление потенциальных социально-экономических потерь населения вследствие этих заболеваний;

-

уточнение места этих заболеваний в зависимости от различных системновлияющих факторов.

По распространенности ЗП занимают второе место в мире после кариеса среди стоматологических заболеваний. Эта патология, особенно воспалительные заболевания пародонта (ВЗП), существенно влияет на уровень здоровья населения в целом. Как очаг хронической одонтогенной инфекции ВЗП могут инициировать соматическую патологию или усугублять её течение. На долю ВЗП приходится около 80% всех ЗП. Финансовые годовые потери населения России вследствие ЗП исчисляют в миллиардах рублей, тогда как в Америке на профилактику и лечение ЗП ежегодно тратится около 5 млрд долларов.

Вторая задача эпидемиологии ЗП включает сбор статистических данных, их анализ и связывание найденных заболеваний с первопричинами. При выявлении закономерностей развития и течения ЗП выделяют группы населения:

Этим группам свойственны как общие, так и специфические закономерности развития, течения, профилактики и лечения ЗП. Среди таких закономерностей:

В пределах третьей задачи различают подзадачи. Это разработка рекомендаций:

-

по организации профилактики и лечения, включая разработку стоматологических программ для мегаполисов, небольших населенных пунктов, отдельных организаций и учреждений (общих рекомендаций);

-

подготовке специалистов-пародонтологов и стоматологических гигиенистов;

-

совершенствованию консервативных и хирургических мероприятий;

-

обеспечению материально-техническими, финансовыми и другими ресурсами. Четвертая задача предполагает разработку методов прогнозирования,

определение исходного пародонтологического статуса населения и параметров развития заболеваний пародонта, получение и анализ прогнозных оценок. Помимо перечисленных задач эпидемиологии ЗП возможно решение и других проблем, с учетом специфик.

АНАТОМИЯ, ГИСТОЛОГИЯ ПАРОДОНТА

Пародонт - комплекс тканей, окружающих зуб, обеспечивающих его фиксацию в челюсти и функционирование. В состав пародонта входят:

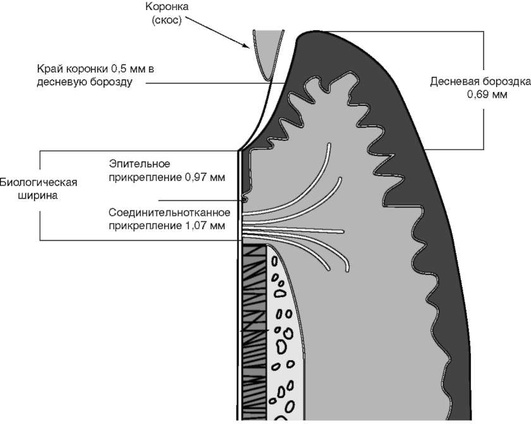

Снаружи весь фиксирующий комплекс покрыт десной. Перечисленные структуры пародонта составляют комплекс, единый не только функционально, но и генетически (за исключением десны). Десна - единственная структура пародонта, заметная глазу в норме. Это слизистая оболочка, покрывающая альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей (рис. 14-1).

С оральной поверхности десна переходит в слизистую оболочку: на верхней челюсти - твердого нёба, на нижней - дна полости рта. Различают свободную десну (краевую), прилежащую к шейке зуба, и прикрепленную десну (альвеолярную), покрывающую альвеолярный отросток. Краевая десна - наружная стенка десневой бороздки, она окружает шейки зубов. Ширина зоны краевой десны зависит от глубины десневой бороздки. Она неодинакова в области разных групп зубов, но в среднем колеблется от 0,5 мм во фронтальном участке до 1,5 мм в области моляров.

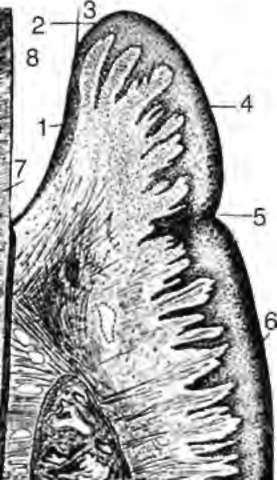

Рис. 14-1. Строение десны человека: 1 - роговой слой эпителия; 2 - зернистый слой; 3 - шиповатый слой; 4 - базальный слой; 5 - соединительнотканные сосочки; 6 - эпителиальные сосочки; 7 - собственная пластинка слизистой оболочки (В.В. Гемонов)

В состав краевой зоны входит и межзубный сосочек. Межзубный десневой сосочек образован соединением вестибулярной и оральной частей десны посредством соединительнотканных волокон, и на поперечном срезе все сосочки имеют вид седла. Форма сосочков в области разных групп зубов различна: во фронтальных участках - треугольная, в боковых - трапециевидная.

Свободная, или краевая, десна граничит с зоной прикрепленной десны. Эта граница на наружной поверхности выглядит как фестончатая, слегка вдавленная линия, которая в основном соответствует дну десневой бороздки. Десна состоит из трех слоев: многослойного плоского эпителия, собственно слизистой оболочки и подслизистого слоя. Зона прикрепленной десны, или альвеолярная десна, лишена подслизистого слоя и срастается с надкостницей. В отличие от кожи, многослойный плоский эпителий десны не имеет блестящего слоя клеток. В нормальных условиях в эпителии десны наблюдаются ороговение и паракератоз, которые обеспечивают защиту от механических, химических и физических воздействий. Этот эпителий называют ротовым (оральным). Кроме того, различают сулькулярный (бороздковый) и соединительный эпителий (эпителиальное прикрепление, рис. 14-2).

Рис. 14-2. Схема строения десны (В.В. Гемонов): 1 - эпителиальное прикрепление; 2 - дно десневого кармана; 3 - кутикула эмали; 4 - свободная десна; 5 - десневой желобок; 6 - прикрепленная десна; 7 - дентин коронки; 8 - пространство, до декальцинации занятое эмалью

Сулькулярный эпителий выстилает десневую бороздку (сулькус) - щель между поверхностью зуба и прилежащей к ней десной. На дне десневой борозды сулькулярный эпителий переходит в многослойный плоский соединительный эпителий, который прочно сращен с кристаллами гидроксиапатита эмали зуба. По мнению некоторых авторов, природа этой связи химико-физическая: адгезия эпителиальных клеток к поверхности зуба возникает благодаря липким макромолекулам десневой жидкости. Согласно другой точке зрения, поверхностные клетки эпителия прикрепления связаны с кристаллами гидроксиапатита посредством гемидесмосом. В отличие от ротового эпителия, сулькулярный и соединительный эпителии не ороговевают, их клетки способны быстро обновляться. Кроме того, соединительный эпителий обладает высокой проницаемостью, так как представлен несколькими слоями клеток, расположенных вдоль эмали в виде ровной линии, и отличается особым строением кровеносных сосудов подлежащей соединительной ткани: по строению их относят к посткапиллярным венулам.

В клетках эпителия отмечено высокое содержание рибонуклеиновой кислоты (РНК), обеспечивающей высокий уровень обмена белка, митотической активности клеток и регенерации, а также активности ферментов (в частности, сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы). В итоге митотическая активность соединительного эпителия в 2-4 раза выше таковой эпителия десны. Между клетками эпителия находятся гликозаминогликаны, которые играют роль цементирующего вещества для клеток, обеспечивают нормальный метаболизм и выполняют защитную функцию при воздействии бактерий и их токсинов.

Собственно слизистая оболочка десны представлена рыхлой соединительной тканью непосредственно под эпителием (сосочковый, подэпителиальный слой) и несколько более плотной - в глубоких отделах (сетчатый, надальвеолярный слой). Соединительная ткань собственной оболочки состоит из волокнистых структур, основного вещества и клеточных элементов.

В состав межклеточного (основного) вещества входят белки и полисахариды, образующие комплексы (такие, как протеогликаны и гликопротеины). Значение несульфатированных (например, гиалуроновой кислоты и хондроитина) и сульфатированных протеогликанов (в частности, гепарина и хондроитин-6-сульфата) для соединительной ткани состоит в том, что они обеспечивают трофическую функцию (транспорт воды, солей, аминокислот, липидов и других веществ), придают ткани соответствующие механические свойства (упругость, прочность) и участвуют в репаративных процессах.

Среди волокнистых структур преобладают коллагеновые волокна, состоящие из коллагена I типа. В меньшем количестве присутствуют ретикулярные, незрелые эластические (эластиновые) и аргирофильные волокна (незрелые коллагеновые). Основную часть клеточных элементов составляют фибробласты, несколько меньшую - фиброциты, гистиоциты, плазматические и тучные клетки (лаброциты), а также лимфоциты, моноциты и нейтрофилы. Первостепенная функция фибробластов - образование коллагена и мукопротеидов, содержащих гиалуроновую кислоту и хондроитин-сульфат. Тучные клетки в процессе дегрануляции выделяют гистамин, гепарин и производные арахидоновой кислоты - простагландины, которые имеют большое значение в регуляции функционирования соединительной ткани в норме и при патологии. Гистиоциты (макрофаги), единичные плазматические клетки и лимфоциты - своего рода «дежурные клетки», предназначенные для своевременного уничтожения чужеродных или патогенных веществ, проникающих в ткань десны.

В десне хорошо выражена сеть сосудов микроциркуляторного русла: артериолы, капилляры и венулы, есть артериоловенозные анастомозы. Ведущая роль в поддержании нормального обмена в десне принадлежит капиллярам. Среди нервных элементов присутствуют многочисленные чувствительные окончания в виде петель и клубочков, а также инкапсулированные нервные окончания типа осязательных телец Мейснера или колб Краузе.

Десневая бороздка - важное образование пародонта. Она формируется только после прорезывания зуба. Это не обязательная анатомическая структура, а результат хронического воздействия микроорганизмов на краевой пародонт, с одной стороны, и выхода из подлежащих кровеносных сосудов защитных компонентов плазмы и форменных элементов крови в ответ на такие воздействия - с другой.

Десневая жидкость представляет транссудат, соответствующий по составу сыворотке крови (в частности, ней присутствуют альбумины, глобулины и ферменты), хотя активность некоторых ферментов (например, катепсина В и фосфатазы) в десневой жидкости выше, чем в сыворотке крови. Десневая жидкость содержит антитела IgG, IgA, IgM, а также более 20 сывороточных белков всех девяти компонентов системы комплемента, играющих важную роль в комплексе реакций воспаления (прежде всего, фагоцитозе, хемотаксисе и высвобождении сосудисто-активных веществ). В десневой жидкости обнаружены антимикробные факторы (лизоцим, лактоферрин) и сывороточные белки - альбумины и глобулины. Кислотность (pH) десневой жидкости составляет 6,3-7,9 и зависит от содержания в ней азота и мочевины.

Среди клеточных элементов десневой жидкости преобладают полиморфно-ядерные лейкоциты, есть немного микроорганизмов и слущенных клеток эпителия. При действии раздражителей (жевательного давления или давления щёткой при чистке зубов, но в основном - бактериальных скоплений) объем десневой жидкости увеличивается, и её состав изменяется. Поскольку функциональное значение этих процессов состоит в вымывании либо уничтожении повреждающих агентов, то количество и состав десневой жидкости служат важными диагностическими критериями, отражающими интенсивность агрессии.

Эти особенности свидетельствуют о важности барьерной функции десневой жидкости для пародонта. Самый значимый участок защитного барьера пародонтальных структур от механических, инфекционных и других воздействий - эпителиальное прикрепление, расположенное на границе между эмалево-цементной границей и эпителием дна бороздки.

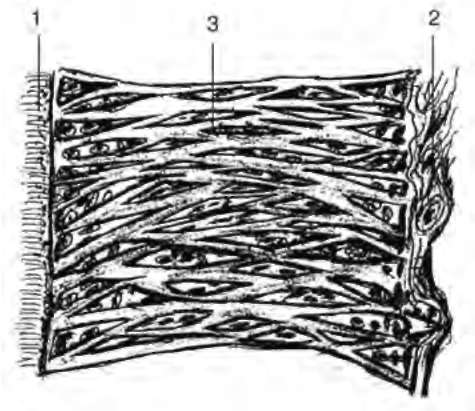

Периодонт представлен, главным образом, пучками коллагеновых волокон, состоящих из коллагена I типа, которые лежат в периодонтальной щели (между цементом корня и компактной пластинкой альвеолы). Кроме них, присутствует незначительное количество тонких ретикулиновых и незрелых эластических - окситалановых волокон, обычно рыхло расположенных около сосудов. Одним концом коллагеновые волокна прикреплены к цементу корня зуба (рис. 14-3), другим - к костной ткани альвеолы.

Рис. 14-3. Коллагеновые волокна, проникающие в вещество цемента (В.В. Гемонов)

В области шейки зубов и края альвеолярных отростков эти волокна расположены горизонтально, по длине корня - косо, в области верхушек корней - перпендикулярно. Благодаря этому зуб как бы подвешен внутри альвеолы, и давление на него в разных направлениях не передается непосредственно на альвеолярную кость и не повреждает её при сохранности периодонтальных структур. Для периодонта характерно отсутствие эластических волокон, а коллагеновые волокна не способны к растяжению, поэтому их амортизирующий эффект определяется спиралевидными изгибами, что позволяет им при увеличении нагрузки на зуб выпрямляться, а при снижении - снова скручиваться. Именно этим определяется физиологическая подвижность зуба. Между пучками волокон расположена рыхлая соединительная ткань с межклеточным веществом, кровеносными и лимфатическими сосудами и нервными элементами. В этой интерстициальной ткани присутствуют более тонкие коллагеновые волокна, образующие трехмерную сеть. В целом, расположение пучков коллагеновых волокон в боковых отделах периодонтальной щели напоминает гамачную сетку (рис. 14-4).

Рис. 14-4. Схема строения коллагеновых волокон периодонта зубов человека (В.В. Гемонов): 1 - цемент корня зуба; 2 - кость альвеолы; 3 - пучки коллагеновых волокон в виде гамачной сетки

Ширина периодонтальной щели неодинакова: наибольшая - в пришеечной и верхушечной области корня зуба (0,24 мм и 0,22 мм), наименьшая - в средней части корня (0,10-0,11 мм). Такая форма, подобная песочным часам, определена адаптацией связочных структур к функциональным нагрузкам.

В средней части периодонта находится зикхеровское сплетение, играющее важную роль в регенерации периодонта при ортодонтических перемещениях зубов. Однако мнение о его происхождении неоднозначно. По мнению некоторых авторов, коллагеновые волокна - не единое образование, напрямую соединяющее корень зуба и кость альвеолы: часть этих волокон начинает формироваться из цемента корня, другая - со стороны альвеолы, обе части доходят до середины периодонтальной щели, где соединяются с помощью менее зрелых коллагеновых волокон. После 25 лет это сплетение исчезает, что важно учитывать при планировании ортодонтического лечения взрослых.

Особенность клеточного состава периодонта - присутствие цементобластов и остеобластов, обеспечивающих построение цемента и костной ткани. В периодонте обнаружены эпителиальные клетки Маляссе, по-видимому, участвующие в образовании кист и опухолей.

Рис. 14-5. Зуб. Сосудистая сеть (В.В. Гемонов)

Рис. 14-6. Чувствительное нервное окончание кустикового типа с клубочками на концах терминальных веточек в периодонте латеральной поверхности корня резца. Рисунок. Импрегнация серебром (В.В. Гемонов)

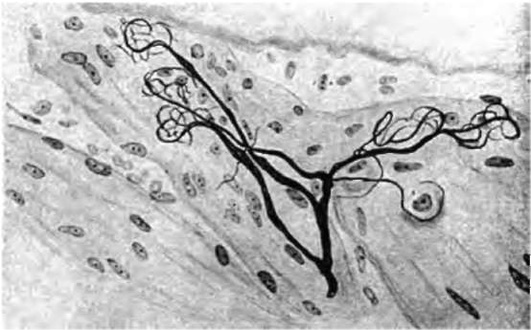

Костная ткань альвеолярного отростка состоит из компактного вещества (система остеонов, костные пластинки), расположенного с оральной и вестибулярной поверхности корней зубов. Между слоями компактного вещества находится губчатое вещество, состоящее из костных трабекул. Костномозговые полости заполнены костным мозгом: красным - в молодом возрасте, и жёлтым жировым - во взрослом. Кроме того, в ткани залегают кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервные волокна. Компактное вещество костной ткани альвеолы на всем протяжении корня зуба пронизано системой прободных канальцев, через которые в периодонт проникают кровеносные сосуды и нервы (рис. 14-5, 14-6).

Таким образом, элементы пародонта тесно взаимосвязаны с десной, костной тканью альвеолы и цементом корня зуба посредством соединения коллагеновых волокон периодонта, что обеспечивает многообразие их функций. Нарушение одного из звеньев этого морфофункционального комплекса при патологии ведет к изменениям в нескольких или во всех структурах пародонта.

БИОТИПЫ ПАРОДОНТА

В современной стоматологии большое внимание уделяется методам хирургического лечения косметических дефектов, возникающих вследствие воспалительной деструкции тканей пародонта. Развитие и прогрессирование хронического пародонтита, как правило, проходит бессимптомно и незаметно для больного. Обычно пациенты обращаются к врачу-пародонтологу на поздних стадиях заболевания при явных его признаках: патологическая подвижность, деформация зубных рядов. Однако у многих пациентов хронический пародонтит приводит к формированию косметических дефектов, таких, как множественные рецессии десны. Течение хронического пародонтита, выраженность воспаления, степень и быстрота деструкции напрямую зависят от местных анатомо-физиологических особенностей тканей пародонта. Один из критериев оценки морфофункциональных параметров пародонта - биотип. Все больше среди населения встречается тонкий биотип пародонта, который является неблагоприятным фактором, способствующим более агрессивному течению пародонтита. Как следствие растет число обращаемости данной группы населения за специализированной пародонтологической помощью, направленной на лечение основной жалобы - обнажение поверхности корня, рецессия десны.

Исторически термин «биотип пародонта» был введён Ochsenbein в 1969 г. На основании таких критериев, как: высота и ширина коронок зубов, толщина альвеолярной кости и десны, а также величина зоны прикрепленной десны, - им было предложено выделять два биотипа пародонта, встречающихся у населения: тонкий и толстый. Тонкий биотип имеет высокие и узкие коронки зубов, малую зону прикрепленной десны (рис. 14-8, см. цв. вклейку), множественные дигисценции (щелевидные дефекты альвеолярной кости с обнажением корня) и фенестрации корней (дефекты в виде окна). Толстый биотип, как правило, имеет короткие и широкие коронки зубов, большую зону прикрепленной десны (рис. 14-7, см. цв. вклейку), маргинальный костный контур массивный, десна имеет более выраженный фиброзный слой. По распространенности среди населения, тонкий биотип пародонта встречается у 15% населения, толстый - 85%. По данным Петровой, распространенность дигисценции корней (тонкого биотипа) составляет в среднем 20%.

Формирование биотипа пародонта

Можно выделить несколько факторов, предрасполагающих к формированию того или иного биотипа пародонта.

Учитывая онтогенетическую общность пародонта и твердых тканей зуба, ряд авторов считают, что биотип пародонта формируется в зависимости от анатомии зубов. Иначе говоря, утолщенные корни зубов, широкие и низкие коронки зубов предрасполагают к толстому биотипу, а узкие и высокие коронки зубов и утонченные корни - к тонкому. Oh и соавт., исследуя КТ-срезы фронтального отдела нижней челюсти у 800 пациентов, доказали, что при высоких и узких коронках зубов наблюдается дефицит костной ткани с вестибулярной стороны. Причиной, по которой форма и размер зубов предопределяет костный контур альвеолярной кости, служит то, что в процессе эмбрио- и онтогенеза человека стимулирование развития и роста альвеолярной кости идет за счет механических микроимпульсов, передаваемых от зуба к кости - так называемое явление механотрансдукции. Таким образом, чем больше форма и размер зубов, окклюзионная нагрузка, тем больше будут механическое стимулирование роста кости и склонность к формированию толстого биотипа.

Форму того или иного биологического объекта предопределяет его функция. Изменившийся характер питания человека, с преобладанием мягкой пищи и особенно фастфуда, способствует увеличению распространенности среди населения тонкого биотипа пародонта и относительному недоразвитию зубочелюстной системы в целом.

Причиной системного нарушения кальциево-фосфорного обмена костной ткани, приводящей к задержке развития челюстных костей, могут быть гормональный дисбаланс, недостаточность питания. Так, у мальчиков с 13 до 18 лет наступает период активного роста скелета, который совпадает с периодом минерализации альвеолярной кости. В это время растет потребление белков, микро- и макроэлементов. При недостаточном потреблении этих веществ замедляются или нарушаются процессы минерализации и роста альвеолярной кости. Период активного роста опорного скелета у девочек протекает с 10 до 14 лет, минерализация альвеолярной кости продолжается до 20 лет. Нарушение менструальной функции из-за недостаточной выработки эстрогенов способствует торможению процессов остеосинтеза остеобластами органического матрикса кости и последующей минерализации. Как следствие, у данной группы пациентов формируется тонкий, слабоминерализованный альвеолярный отросток, тонкий биотип, более подверженный воспалительной деструкции в раннем возрасте.

Воспаление и биотип пародонта

Пародонт в зависимости от своего биотипа по-разному реагирует на воспалительное повреждение, оперативное вмешательство, ортодонтическое лечение. Толщина вестибулярной костной пластинки определяет клиническое течение пародонтита. Воспалительная деструкция костной ткани - длительный процесс, развивающийся годами. Накопление таких провоспалительных факторов, как ИЛ-1, ФНОα, способствует образованию остеокластов и усилению резорбции костной ткани. Естественно, скорость этой резорбции, приводящей к клиническим признакам пародонтита, напрямую зависит от объёма костной ткани челюсти. Воспаление в костной ткани при развитии пародонтита в условиях толстого биотипа сопровождается образованием локальных пародонтальных карманов (рис. 14-9, см. цв. вклейку), резорбция альвеолярной кости и потеря клинического прикрепления при тонком биотипе проявляются в виде рецессий десны (рис. 14-10, см. цв. вклейку). Таким образом, при тонком биотипе пародонта, когда имеется дефицит костной ткани, течение пародонтита носит более агрессивный характер вследствие ускоренной альтерации тканей. Прогноз лечения хронического пародонтита в данном случае более неблагоприятным.

Wise и соавт. наблюдали более высокие репаративные способности толстого биотипа пародонта. Любое хирургическое вмешательство на тканях пародонта протекает более благоприятно и предсказуемо при толстом биотипе. Высокие и узкие межзубные перегородки альвеолярного отростка тонкого биотипа более подвержены резорбции после операционной травмы. Из этого следует, что при тонком биотипе сложнее воссоздать эстетические параметры десны: межзубной сосочек, ровную линию маргинальной десны. В прогнозе дентальной имплантологии, альвеолярный отросток тонкого биотипа, после удаления зубов, сильнее подвержен резорбции. Рекомендуется проводить удаление зубов при тонком биотипе как можно атравматичнее, используя периотом, технику разделения корней и слабые вывихивающие движения.

По данным литературы, форсированные нагрузки при ортодонтическом лечении пациента с тонким биотипом - один из основных ятрогенных факторов, приводящих к формированию множественных рецессий. В ответ на механическую нагрузку, создаваемую ортодонтическим аппаратом, формируется асептическое воспаление в костной ткани, что способствует её динамической перестройки, в которой процесс костеобразования находится в равновесии с процессами резорбции. Форсированная нагрузка приводит к нарушению цикла ремоделирования, преобладанию резорбции над костеобразованием. И если при толстом биотипе достаточный объем костной ткани не приводит к каким-либо функциональным нарушения, то при тонком биотипе происходит усиленное прогрессирование и так имеющихся дигисценций и фенестраций корней. В некоторых случаях форсированная бесконтрольная ортодонтическая нагрузка на пародонт приводит к фактически полному выдвижению корней зубов из альвеолярного отростка челюсти.

Концепция патогенеза хронического пародонтита в условиях тонкого биотипа пародонта

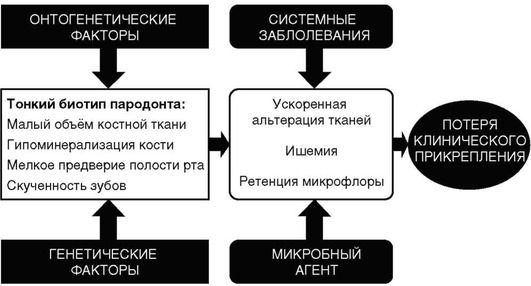

Предрасполагающие генетические и онтогенетические факторы приводят к формированию тонкого биотипа пародонта (рис. 14-11).

Рис. 14-11. Факторы, влияющие на развитие тонкого биотипа пародонта

Тонкий биотип имеет характерные клинические признаки, способствующие патогенезу воспалительной деструкции тканей пародонта: малый объем костной ткани ее гипоминерализация (остеопения) способствует ускоренной альтерации, мелкое преддверие полости рта формирует локальную ишемию и, так же как и скученность зубов, способствует ретенции и росту микробного агента. Неблагоприятные анатомо-физиологические особенности при тонком биотипе, относительное увеличение количества пародонтопатогенных микроорганизмов в комплексе с возможным отягощением системной патологией приводят к воспалительной деструкции тканей пародонта, потере клинического прикрепления, формированию рецессий десны.

Лечение хронического пародонтита в условиях тонкого биотипа пародонта. Как правило, в придесневой области зубов с рецессиями имеются зубные отложения. Накоплению и ретенции налета способствует микрошероховатость обнаженной поверхности корня. Основным методом лечения рецессий является нормализация гигиенического состояния придесневой области. Рядом авторов доказано, что без адекватной гигиены полости рта невозможно достичь хороших результатов с применением методов закрытия поверхности корня. Из этого следует, что данной группе пациентов рекомендовано регулярное проведение профессиональной гигиены полости рта, планирование каких-либо хирургических вмешательств должно проводиться только после приобретения пациентом эффективных и рутинных для него гигиенических навыков.

Как уже указывалось выше, при тонком биотипе пародонта, как правило, имеется дефицит зоны прикрепленной десны. Биологическая сущность этой зоны состоит в том, что она блокирует механическое воздействие мимической мускулатуры на придесневую область. По данным Грудянова и соавт., мелкое преддверие полости рта (МППР) является одним из основных факторов в патогенезе рецессий десны в области естественных зубов. Также установлено, что MППР приводит к хронической ишемии тканей пародонта, что сопровождается нарушением ее трофики, защитной антимикробной способности, ввиду нарушения транспорта форменных элементов крови и компонентов плазмы.

Потеря клинического прикрепления приводит к локальной утрате зоны прикрепленной десны. При развитии пародонтита в условиях тонкого биотипа прикрепленная десна полностью утрачивается в области нескольких зубов. Комплексное лечение множественных рецессий десны должно включать пластику преддверия полости рта, так как это предопределяет дальнейший прогноз результата лечения. После проведения любого хирургического метода устранения рецессии десны должна быть сформирована адекватная зона прикрепленной десны, которая будет препятствовать моменту натяжения и ишемии придесневой области, ретракции маргинальной десны, облегчать проведение индивидуальной гигиены полости рта.

Основное клиническое проявление ХП в условиях тонкого биотипа - рецессия десны. Как правило, у данной группы пациентов рецессии десны носят генерализованный характер. По степени на ранних стадиях наблюдаются рецессии 1-2-го класса по Миллеру, при прогрессировании потери клинического прикрепления в аппроксимальной области формируются рецессии 3-4-го класса.

Поскольку при ХП в условиях тонкого биотипа имеются генерализованные рецессии и дефицит зоны прикрепленной десны, наиболее приемлемым представляется метод хирургической коррекции мелкого преддверия полости рта (по методу Эдлана-Mейхера в модификации Шмидта) с одномоментным устранением рецессий десны (по конвертному методу Raetzke).

Метод позволяет сформировать адекватную зону прикрепленной десны. Однако все двухслойные методы имеют один существенный недостаток: они не устраняют саму дигисценцию, т.е. костные дефекты вестибулярной поверхности альвеолярного отростка челюстной кости, которые являются первопричиной приводящей к рецессии десны. Величина дефекта альвеолярного отростка полностью коррелирует с классом рецессии десны: чем выше класс, тем больше костный дефект. Таким образом, целью устранения костного дефекта является не только устранение косметического дефекта, но и восстановление анатомо-физиологической целостности тканей пародонта, что во многом предопределяет долгосрочный прогноз лечения.

В целом лечение ХП в условиях тонкого биотипа пародонта должно быть направлено на устранение нескольких патофизиологических факторов: косметических дефектов (множественных рецессий), мелкого преддверия полости рта, костных дефектов альвеолярного отростка. Тонкий биотип не является самостоятельной нозологией, что не требует проведения «профилактических» оперативных вмешательств. Следует отдать предпочтение трехслойной методике при наличии у пациента обширных дефектов вестибулярной пластинки альвеолярного отростка челюсти. Многослойные методики закрытия рецессий десны с одномоментной пластикой преддверия полости рта, позволяющие устранить патофизиологические факторы тонкого биотипа, показали свою клиническую эффективность. Данные методы не являются нововведениями в пародонтологии и представляют собой модификацию общепринятых методов пластики преддверия полости рта и устранения рецессий. Методы не требуют специального оснащения, просты в исполнения, что создает перспективу их использования в клинической практике.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА

К05 Гингивит и болезни пародонта

Включена: болезнь беззубого альвеолярного края.

Гингивит является самостоятельной нозологической единицей и относится к воспалительным формам заболеваний пародонта. Он характеризуется развитием ограниченного патологического процесса в тканях десны.

К05.0 ОСТРЫЙ ГИНГИВИТ

Исключены: острый перикоронит (К05.22); острый некротизирующий язвенный гингивит (фузоспирохетозный гингивит) (гингивит Венсана) (А69.10); гингивостоматит, вызванный вирусом простого герпеса (В00.2Х)

Воспаление десны при остром гингивите редко носит специфический характер, клинически и морфологически развивается так же, как в других органах и тканях, сопровождается болью, гиперемией, отёчностью, отсутствием пародонтальных карманов и отсутствием резорбции костной ткани на рентгеновском снимке.

Причинные факторы: микробный, механическая, химическая, физическая травма и др. Под влиянием токсинов пародонто-патогенных микроорганизмов и местной травмы развивается первоначальное острое воспаление, или острый гингивит.

К05.00 Острый стрептококковый rинrивостоматит

Стрептококковый гингивит, или гингивостоматит, - воспалительное заболевание десны, которое развивается у пациентов на фоне системной стрептококковой инфекции или может возникнуть в результате прямого заражения. Обычно заболеванию предшествует ангина.

Заболевание протекает остро с повышением температуры тела, общим недомоганием, клинически в полости рта выявляются резкая гиперемия и отёк, болезненность слизистой оболочки десны, миндалин; могут образовываться десневые абсцессы. Определяются обильные зубные отложения - мягкий зубной налет, который может быть вторичным в результате ухудшения индивидуальной гигиены на фоне болезненной десны.

Считается, что данная форма гингивита развивается у детей с хроническим тонзиллитом.

Лечение основано на терапии основного заболевания, а также в создании адекватных условий для проведения индивидуальной гигиены рта с использованием ультрамягкой зубной щетки, проведении профессинальной гигиены рта.

К05.08 Другой уточненный острый гингивит

Эта форма гингивита представляет собой острое воспаление десны, чаще всего возникающее под действием травмы зубочисткой, зубным флоссом, жесткой зубной щеткой, при приеме твердой пищи или аллергическую реакцию на различные медикаменты, пломбировочные материалы, слепочную массу, ожог мономер, зубные пасты, пищевые агенты и побочные причины.

Диагностика заболевания основывается на жалобах и на анамнестических данных пациента с целью выявления аллергена.

Клиническая картина. Жалобы и анамнез позволяют поставить диагноз и установить причину острого воспаления и не допустить трансформацию в хронический процесс. Характерны боль в области нанесения травмы, гиперемия, отек окружающих тканей, усиливающиеся при касании языком, болезненность.

Лечение. В основном сопряжено с устранением этиологического фактора и назначением симптоматических средств и антидота в соответствии с причиной. При этом следует учитывать информацию об общесоматическом состоянии пациента и лечении в этой связи.

К05.09 Острый гингивит неуточненный

Используется для кодирования случаев клинического проявления острого гингивита с неопределенной причиной.

Диагноз ставится на основании признаков, характерных для диагноза К05.08, при невозможности выявления причины.

При курации пациентов требуются проведение общесоматического обследования и назначение соответствующей терапии.

К05.1 ХРОНИЧЕСКИЙ ГИНГИВИТ

По данным многочисленных исследований, биопленка является прямой причиной хронических воспалительных процессов в пародонте, в том числе хронического гингивита. Первичное повреждение тканей десны обусловлено действием пародонтопатогенной флоры. Особую роль при этом играют микробные ферменты (гиалуронидаза, хондроитинсульфатаза и коллагеназа), способные разрушать эпителиальные мембраны и соединительнотканные структуры слизистой оболочки десны.

К05.10 Простой маргинальный (катаральный) гингивит

В отечественной классификации называется катаральный гингивит.

Через 1-2 нед от момента запуска патологии воспаление принимает характер хронического со всеми клинико-морфологическими признаками простого маргинального гингивита (рис. 14-12, см. цв. вклейку).

Гингивит развивается лишь в том случае, когда основной этиологический фактор (микробный) находит соответствующее отражение в организме больного.

Патогенез. При хроническом воспалении в десне обнаруживают многочисленные В-лимфоциты и плазматические клетки. Чем тяжелее течение заболевания, тем выше содержание В-лимфоцитов и плазматических клеток, продуцирующих IgG, IgA, IgM.

Эта стадия воспаления характеризуется преобладанием в клеточном инфильтрате плазматических клеток, которые отражают иммунный ответ на повреждение.

Плазматические клетки составляют до 80% всех клеток экссудата. Это свидетельствует о хронизации воспаления и активном вовлечении иммунных механизмов воспаления. Плазматические клетки - это конечный этап развития В-лимфоцитов, они обеспечивают гуморальный иммунитет путем активной выработки иммуноглобулинов. В очагах поражения пародонта количество плазматических клеток нарастает пропорционально тяжести процесса и степени разрушения тканей.

Клиническая картина, диагностика. Характерные признаки простого маргинального гингивита:

-

заболевание чаще выявляют у детей и подростков или у лиц молодого возраста;

-

десна цианотична, отёчна или в области всех зубов, или нескольких зубов;

-

в зависимости от интенсивности воспаления отмечается разная степень кровоточивости, но зондовая проба на кровоточивость всегда положительная;

-

имеется неминерализованный зубной налёт и/или зубной камень;

-

на рентгенограмме нет признаков деструкции межальвеолярных перегородок;

Жалобы при простом маргинальном гингивите весьма скудны. В большинстве случаев больные долгое время не подозревают о наличии заболевания, так как начало гингивита обычно не сопровождается значительной болью и другими неприятными симптомами. Главным же симптомом является кровоточивость десны, но пациенты обычно с этим справляются сами: они либо вообще перестают чистить зубы, либо начинают пользоваться мягкой щёткой, полоскать полость рта настоями трав и т.д. Поскольку в большинстве случаев кровоточивость либо спонтанно, либо под действием предпринимаемых мер прекращается или значительно уменьшается, то пациенты редко обращаются к врачу самостоятельно. Обычно лечение рекомендует врач-стоматолог. Иногда обратиться к специалисту заставляет появление запаха изо рта.

Клинико-лабораторные методы диагностики. Для объективизации местного статуса при простом маргинальном гингивите используют несколько показателей. Количество микробного налёта определяют по величине его скопления в пришеечной области - по индексу Силнеса-Лоэ (Silness J., Loe H., 1964) или по гигиеническому упрощенному индексу Грина-Вермильона (Green J.C, Vermillion J.R., 1967). Интенсивность воспаления определяют с помощью папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (Shour J., Massler M., 1947, в модификации Parma C., 1960) или индекса кровоточивости Mюлеманна (Muhlemann H.R., 1971, в модификации Cowell J., 1975), с помощью зондовой пробы.

Для практических врачей этих показателей достаточно. В научных целях представляет интерес изучение состояния микроциркуляторного русла десны методом витальной микроскопии, реопародонтографии, лазерной допплеровской флоуметрии; напряжения кислорода (рО2) в десне - методом полярографии; количественного и качественного состава десневой жидкости.

При клиническом анализе в крови не выявлены специфические изменения, характерные для простого маргинального гингивита. Только изучение капиллярной крови десны позволяет выявить определенные изменения уже в начальных стадиях воспаления (увеличение содержания полиморфно-ядерных лейкоцитов, иммуноглобулинов, интерлейкинов, белковых фракций комплемента и др.) по сравнению с показателями периферической крови. Однако для практиков это не представляет интереса.

Рентгенологически изменения костной ткани на ранних стадиях развития гингивита отсутствуют (компактная пластинка межзубных перегородок сохранена). Однако при хронизации процесса или его обострении в верхушках межзубных перегородок определяют мелкие очаги остеопороза, которые обычно исчезают после проведенного лечения или самостоятельно в случае ремиссии.

Простой маргинальный гингивит дифференцируют от гипертрофического (его отечной формой), пародонтита лёгкой степени, проявлений на десне некоторых дерматозов - плоского лишая, пузырчатки и др.

Лечение. Лечение больных простым маргинальным гингивитом должно включать в первую очередь устранение главной причины воспаления - зубных отложений. Затем необходимо устранить местные факторы, которые способствуют усиленному скоплению зубного налёта; восстанавить контактные пункты, запломбировать пришеечные полости, преимущественно с применением светоотверждаемых композитов либо керамических вкладок.

Пациента обучают правилам чистки зубов и проводят контролируемую чистку зубов. С помощью красителей для индикации налёта пациенту демонстрируют микробные скопления до чистки и оставшиеся после чистки плохо очищенные участки. Индивидуально рекомендуют средства гигиены: зубные щётки с мягкой щетиной, флоссы, межзубные ёршики, ирригаторы, а также пасты и полоскания. Контроль выполнения правил гигиены рта проводят неоднократно до получения желаемого результата - отсутствия бактериального налёта. В процессе лечения целесообразно после чистки зубов назначать пациенту полоскания растворами листеринаρ хлоргексидина, асепты♠ в концентрации от 0,05 до 0,3% по 1 мин 2 раза в день в течение не более 7-10 дней.

Профессиональную гигиену рта проводят с использованием ультразвукового оборудования и ручных инструментов-скелеров и кюрет, завершают полированием поверхности зуба специальными пастами, содержащими абразивы с помощью щёточек, пластиковых головок и механического наконечника.

Если же и после профессиональной гигиенической обработки сохраняются гиперемия и отечность десны, следует использовать медикаментозные средства воздействия на конкретные проявления, как правило, это противовоспалительные препараты, нормализующие сосудистую проницаемость и устраняющие отёчность тканей, т.е. воздействовать на патогенетические механизмы воспалительной реакции: ингибиторы простагландинов (3% ацетилсалициловую, индометациновую, бутадионовую мазь♠ и др.) - противовоспалительные средства нестероидного ряда, которые не снижают устойчивости тканей к инфекции; антиоксиданты и антигипоксанты - мексидол-гель♠, троксерутин, гепариновая мазь♠. В целях нормализации процессов коллагенообразования и тканевого метаболизма наряду с перечисленными лечебными повязками и лечебно-профилактическими пастами и полосканиями бывает оправдано назначение внутрь витаминных комплексов. Желательно минимизировать мягкую, богатую сахарами пищу и липкие продукты - во избежание усиленного скопления бактериальных бляшек. Однако следует помнить, что это не имеет значения при условии, если после приема пищи пациент будет тщательно чистить зубы.

Не менее 2 раз в год пациенты должны проходить профилактический осмотр, в процессе которого проводят профессиональную гигиену и контроль чистки зубов.

Своевременная диагностика и адекватное лечение простого маргинального гингивита при условии мотивированного ухода за полостью рта, как правило, обеспечивают излечение без остаточных явлений и предупреждают переход воспалительного процесса в другую форму - пародонтит.

K05.11 ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЙ (ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ) ГИНГИВИТ

В отечественной классификации рассматривается как гипертрофический гингивит.

Гиперпластический гингивит представляет собой хронический воспалительный процесс в десне с преобладанием пролиферации и встречается у 3-5% лиц с заболеваниями пародонта. Различают отёчную (которая встречается чаще) и фиброзную формы.

Этиология. Причины возникновения гиперпластического гингивита могут быть как общими, так и местными, но чаще к заболеванию приводит их сочетание. Главное место отводят гормональным нарушениям. Выделение как самостоятельных форм гиперпластического юношеского и гингивита беременных не очень убедительно, так как не сами по себе юность или беременность являются причиной гингивита, а соответствующие местные метаболические изменения под влиянием эндокринных сдвигов в эти периоды при обязательном наличии микробных скоплений. Играет роль наследственная предрасположенность, побочное действие некоторых препаратов, применяемых для лечения эпилепсии (фенитоин - дифенин♠, вальпроевая кислота - депакин♠ и др.), иммуносупрессоров (циклоспорин), а также блокаторов кальциевых каналов - при тяжёлом течении гипертонической болезни или при заболеваниях сердца (нифедипин, дилтиазем) и др.

В качестве местных факторов в развитии гиперпластического гингивита могут выступать аномалии развития зубочелюстной системы (глубокий прикус, глубокое резцовое перекрытие, скученность зубов, ротовое дыхание и др.).

Очаговый гиперпластический гингивит наблюдают при механической травме десны краем разрушенного зуба, при наличии нависающих краев пломбы и искусственных коронок, пришеечных кариозных полостей. В этих случаях пролиферативный процесс развивается как следствие действия раздражителя небольшой силы в течение длительного времени.

Гиперпластическому гингивиту, как и язвенному, как правило, предшествует хронический простой маргинальный гингивит. Под действием перечисленных выше факторов воспаление в десне приобретает хронический характер. В морфологической картине заболевания преобладает процесс пролиферации.

Клиническая картина. Ведущий признак гиперпластического гингивита - необычный вид десны вследствие её разрастания, деформации межзубных десневых сосочков и маргинальной десны. При фиброзной форме такое состояние не сопровождается кровоточивостью десны и неприятными ощущениями, при отечной форме пациенты указывают на кровоточивость при чистке зубов, приеме пищи, реже спонтанную кровоточивость, иногда - незначительные болевые ощущения. Десневые сосочки и десневой край не только гипертрофированы, но и гиперемированы.

При этом целостность зубодесневого соединения не нарушена, определяются лишь ложные карманы. Степень гипертрофии определяется по следующей шкале: до 1/3 коронки - легкая; до 1/2 - средняя, свыше 1/2 высоты коронки - тяжелая.

Разрастание десны в ряде случаев либо частично, либо даже полностью исчезает после устранения этиологических факторов - микробной биопленки, а также по завершении ортодонтического лечения, после замены пломб, нормализация гормонального цикла, отмены или замены препаратов, после родов. При обеих формах особенно важны регулярные курсы профессиональной гигиены в сочетании с качественной индивидуальной гигиеной полости рта пациентов.

Диагностика гиперпластического гингивита основана на необычном виде десны и не вызывает затруднений. Наблюдается скопление зубного камня и мягкого микробного налета. Из методов исследования могут быть использованы индексы: воспаления и гигиены; рентгенография. На рентгенограмме обычно изменений нет, либо на них определяют остеопороз верхушек гребней при хронизации процесса, как и при других видах гингивита.

Дифференциальная диагностика. Дифференциальную диагностику гиперпластического гингивита следует проводить с фиброматозом десен, лейкемией (специфическая гиперплазия десны при хроническом лейкозе), разрастанием десны при пародонтите. Очаговую форму следует дифференцировать от эпулиса.

Лечение. Лечение заключается в выявлении ведущего этиологического фактора и ликвидации или уменьшении его патогенного действия и частичном или полном устранении гипертрофии десны.

Подходы к лечению фиброзной и отечной форм гингивита несколько различны. При отёчной форме гиперпластического гингивита независимо от этиологического фактора обязательны тщательное удаление зубных отложений, устранение ретенционных факторов, обучение гигиене рта и контроль её выполнения, использование местных противовоспалительных препаратов. Среди препаратов отдают предпочтение нестероидным противовоспалительным, противоотечным и нормализующим микроциркуляцию средствам.

При сохранении гипертрофии десны проводят гингивэктомию. При её планировании следует иметь в виду, что юношам и девушкам в пубертатном возрасте, беременным без крайней нужды её проводить не следует, так как реактивные разрастания десны уменьшаются или исчезают полностью после родов, устранения аритмии гормонального цикла и др.

К05.12 ЯЗВЕННЫЙ ГИНГИВИТ

Исключен: некротизирующий язвенный гингивит (А69.10).

Язвенные поражения слизистой оболочки десны встречаются в результате манифестирования различных соматических заболеваний (ВИЧ-инфекции, так же известной, как линеарная эритема, различных заболеваний крови). СПИД-ассоциированный гингивит возникает в связи с наличием ряда оппортунистических инфекций (кандидоз, лимфоаденопатия). Клиническая картина характеризуется заметно выраженной гиперемией маргинальной десны и петехиальным кровоизлиянием и изъязвлением слизистой оболочки. Локализуются поражения преимущественно во фронтальном отделе зубного ряда.

Они могут быть вызваны приемом лекарственных препаратов, а также могут свидетельствовать о злокачественном поражении слизистой оболочки полости рта, включая десну (эпителиальная карцинома).

К05.13 ДЕСКВАМАТИВНЫЙ ГИНГИВИТ

Десквамативный гингивит связан с проявлениями различных дерматозов в полости рта, к которым относятся красный плоский лишай, красная волчанка, пемфигус и др.

Десквамативный гингивит на фоне красного плоского лишая чаще встречается у женщин в постклимактерическом периоде. Элементы поражения, характерные для данного заболевания, локализуются на десне. Слизистая оболочка десны имеет бляшкообразные багровые образования без поверхностного эпителия, плотные при пальпации и легко кровоточащие при зондировании. Пациенты отмечают повышенную чувствительность к солёной и острой пище. Одним из дифференциально-диагностических признаков этого заболевания является отсутствие эффекта или даже ухудшение состояния слизистой оболочки в ответ на традиционную терапию гингивита (например, полоскание хлоргексидином).

Клиническая картина десквамативного поражения слизистой оболочки десны при красной волчанке незначительно отличается от других дерматозов. При заболевании наблюдаются резкая дилатация сосудов, атрофия эпителия, акантоз, гипер- и паракератоз. При заболевании наблюдают резкую гиперемию с участками ороговения и атрофическим центром.

К05.18 ДРУГОЙ УТОЧНЕННЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ГИНГИВИТ

Другие причины, способствующие развитию хронического гингивита, могут быть вызваны гормональным дисбалансом. Гингивит беременных, например, связан с наличием некоторых бактерий (Prevotella intermedia, Prevotella melanogenica, Bacteroides subspecies) в зубном налёте, а эстроген и прогестерон способствуют повышению проницаемости стенки сосудов, усиливается синтез медиаторов воспаления.

Межменструальный, менструальный и климактерический гингивиты возникают также вследствие колебания уровня или снижения эстрогена, что приводит к уменьшению кератинизации десны и потере ороговевающего слоя слизистой оболочки десны, выполняющего защитную функцию.

Подростковый гингивит также связан с гормональным фоном, но может ассоциироваться с неудовлетворительной гигиеной и ротовым дыханием.

Некоторые исследователи среди причин развития хронического гингивита выделяют так называемый пилюльный гингивит, причиной которого является длительный приём противозачаточных средств (прогестерона). Кроме этого, другие группы лекарственных препаратов вызывают хроническое воспаление десны: антиконвульсанты, средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, иммунодепрессанты. Медикаментозный гингивит может проявляться как в виде гиперемии десны иногда с геморрагическими высыпаниями, без выраженного отека. При присоединении бактериальной инфекции появляются отёк и дилатация сосудов.

Гингивит при интоксикации ртутью. По краю десны отмечается черная кайма, в некоторых случаях возможно появление изъязвлений. Пациенты отмечают металлический привкус во рту и гиперсаливацию. Наблюдаются также общие симптомы интоксикации.

Гингивит при интоксикации свинцом. По краю десны отмечается серая кайма, воспаление развивается в результате отложения соединений свинца в стенках сосудов. Проявлениям в полости рта могут сопутствовать симптомы интоксикации, как например: анемия, почечная колика, параличи периферических нервов, неврозы.

К05.19 ХРОНИЧЕСКИЙ ГИНГИВИТ НЕУТОЧНЕННЫЙ

Используется для кодирования случаев клинического проявления хронического гингивита в результате другой неясной этиологии.

К05.2 ОСТРЫЙ ПАРОДОНТИТ

Острый пародонтит возникает относительно редко. Чаще всего он является следствием острой травмы челюстно-лицевой области (ушиб, удар, подвывих, вывих зубов, перелом челюстей), приводящей к разрыву периодонтальной связки зуба. Острый травматический пародонтит часто наблюдают у детей раннего, младшего школьного возраста. Зубы подвижны, вертикальная и горизонтальная перкуссия резко болезненна. Визуально определяется ограниченная зона гиперемии, отека десны, нередко с нарушением целостности эпителия и соединительной ткани, наличием кровоизлияний. Присоединение вторичной инфекции может привести к развитию острого язвенно-некротического, реже - гнойного воспаления. В таких случаях нарастает боль, увеличивается отёк тканей. Десневые сосочки, края раны изъязвляются. Подчелюстные лимфатические узлы увеличиваются, пальпация их болезненна. Иногда может сопровождаться образованием пародонтального абсцесса.

К05.20 ПЕРИОДОНТАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС (ПАРОДОНТАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС) ДЕСНЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЗ СВИЩА. ПЕРИОДОНТАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС ДЕСНЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЙ СО СВИЩОМ

Исключены: острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения (К04.4); острый периапикальный абсцесс пульпарного происхождения (К04.6; К04.7).

К05.21 ПЕРИОДОНТАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС (ПАРОДОНТАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС) ДЕСНЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СО СВИЩОМ

Исключены: острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения (К04.4); острый периапикальный абсцесс пульпарного происхождения (К04.6; К04.7).

Пародонтальный абсцесс - это очаговое гнойное воспаление в тканях пародонта. В большинстве случаев причиной возникновения пародонтального абсцесса является нарушение оттока экссудата из глубокого пародонтального кармана. Экссудат, скапливаясь в замкнутом пространстве, приобретает гнойный характер, слизистая оболочка десны отекает, краснеет, появляется округлое выбухание. Все это способствует активному лизису окружающих тканей. Пациент жалуется на появление дискомфорта, затем боль в области поражённого участка, иногда может иррадиировать по ходу нервных окончаний. Пародонтальные абсцессы имеют тенденцию самостоятельно дренироваться через свищ либо через маргинальную десну (рис. 14-13, 14-14, см. цв. вклейку).

Лечение. При наличии пародонтального абсцесса без свища после тщательной антисептической обработки полости рта выполняют инфильтрационную или проводниковую анестезию. Затем широкую серповидную гладилку вводят в пародонтальный карман и дренируют абсцесс, продвигая инструмент в медиальном, дистальном, апикальном направлениях. Пародонтальный карман тщательно промывают антисептиком и выполняют кюретаж. При поражении моляров с вовлечением фуркации и образованием глубокого пародонтального кармана абсцесс может локализоваться под надкостницей. В таком случае необходимо сделать разрез для осуществления дренажа. Пациенту назначают нестероидные противовоспалительные средства внутрь, для полоскания и ротовых ванночек рекомендуют хлоргексидин, мирамистин, гексэтидин.

При интоксикации из средств общего воздействия следует отдавать предпочтение сочетанию антибиотиков с метронидазолом: амоксициллин 0,25 г + метронидазол 0,250 г 3 раза в день в течение 7 дней.

После купирования острого воспаления проводят комплексное лечение в плановом порядке.

К05.22 ОСТРЫЙ ПЕРИКОРОНИТ

Перикоронит - воспаление мягких тканей, окружающих коронку прорезывающегося третьего моляра нижней челюсти (зуба мудрости).

Этиология. Перикоронит возникает в результате активизации обычной микрофлоры полости рта. В ней преобладают анаэробные и факультативно-анаэробные виды бактерий, как в монокультуре, так и ассоциации.

Патогенез. Во время прорезывания нижнего зуба мудрости слизистая оболочка над медиальными буграми атрофируется, остальная часть коронки остается покрытой слизистой оболочкой - капюшоном. В перикоронарное пространство (пространство между коронкой зуба и внутренней поверхностью капюшона) попадают остатки пищи, клетки спущенного эпителия, слизь. Оптимальная температура, влажная среда, отсутствие света и кислорода создают благоприятные условия для развития микрофлоры. Хроническая травма слизистой оболочки капюшона во время жевания приводит к образованию на ее поверхности эрозий и декубитальных язв. В результате этого развиваются воспалительные явления в тканях, окружающих коронку не полностью прорезывавшегося зуба мудрости.

Клиническая картина. Острый перикоронит по течению воспалительного процесса бывает серозный и гнойный. Больные жалуются на боль при жевании в области прорезывающегося зуба мудрости. Общее состояние удовлетворительное, температура тела нормальная. Определяются увеличенные и болезненные лимфатические узлы в поднижнечелюстной области. Открывание рта свободное.

Слизистая оболочка, покрывающая зуб мудрости, капюшон, гиперемированная, отечная. При осмотре видны только один или оба медиальных бугра зуба. В некоторых случаях вся коронка зуба находится под капюшоном. Выделений из-под капюшона нет, пальпация его болезненна (рис. 14-15, см. цв. вклейку).

Эта форма перикоронита протекает благоприятно и при своевременном лечении быстро купируется.

Острый гнойный перикоронит характеризуется сильной постоянной болью позади второго моляра, усиливающейся при жевании. Боль иррадиирует в ухо, висок. Появляется боль при глотании (зубная ангина). Общее состояние больного нарушается, температура тела повышается до 37,2-37,5 °С. Открывание рта становится болезненным. Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены, болезненны при пальпации.

При осмотре слизистая оболочка вокруг зуба мудрости гиперемирована, отечна как в области инфильтрированного капюшона. Гиперемия и отек слизистой оболочки распространяются на нёбно-язычные дужки, щеки, мягкое нёбо. При пальпации капюшона из-под него выделяется гнойное содержимое, возникает резкая боль (рис. 14-16, см. цв. вклейку).

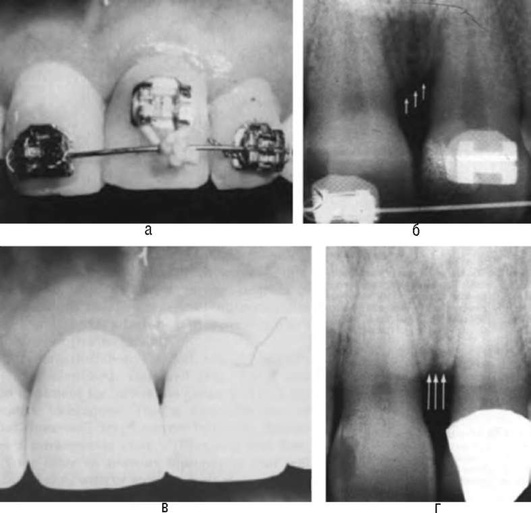

На рентгенограмме нижней челюсти в боковой проекции обращают внимание на положение нижнего зуба мудрости, состояние его периодонта и окружающей кости, отношение его к ветви и каналу нижней челюсти (рис. 14-17).

Рис. 14-17. Рентгенологическая картина ретенции зуба мудрости

Длительная травма капюшона и частые рецидивы приводят к хроническому воспалительному процессу, который протекает по типу хронического краевого периодонтита и хронического гингивита. Наблюдаются рост грануляционной ткани в области шейки зуба, рассасывание прилежащих участков кости. Вследствие этого у зуба мудрости образуется патологический костно-десневой карман, над которым формируется отечный и набухший капюшон. Во время еды он подвергается постоянному травмированию, что усиливает воспаление, вызывая еще более выраженный отек и утолщение капюшона. Ухудшается отток экссудата из перикоронарного пространства. В дальнейшем воспалительный процесс распространяется на клетчатку и надкостницу позадимолярной ямки, образуется гнойник. Возникает позадимолярный (ретромалярный) периостит или перикоронит.

Клиническая картина. Острый перикоронит может перейти в хроническую форму, при котором воспалительные явления полностью не стихают, нередко возникают обострения. Во время ремиссии жалоб не бывает.

Определяется увеличенный, слегка болезненный поднижнечелюстной лимфатический узел или узлы.

Открывание рта слегка ограниченно, слизистая оболочка, покрывающая зуб мудрости, гиперемированная, незначительно болезненная при пальпации.

На рентгенограмме боковой проекции нижней челюсти при хроническом процессе характерна резорбция кости чаще в виде широкой щели у шейки зуба и по ходу корня, нередко в виде полулуния (рис. 14-18).

Рис. 14-18. Рентгенологическая картина ретенции зуба мудрости с полулунным очагом деструкции кости в проекции коронки

Лечение острого и хронического перикоронита хирургическое. При серозной форме перикоронита эффективно промывание перикоронарного пространства растворами антисептиков.

При гнойном перикороните проводят операцию перикоронаротомию - рассечение капюшона, прикрывающего коронку зуба или его дистальную часть. Под рассеченный капюшон вводят небольшую тонкую полоску марли, пропитанной йодоформной жидкостьюρ.

Назначают тепловые процедуры в виде ванночек с гипертоническим раствором, ко 2-3-му дню назначают физические методы лечения - УВЧ, микроволновую терапию по 5-7 процедур, излучение гелиево-неонового лазера. При регионарном лимфадените показаны наружные мазевые повязки, повязки с димексидом♠. Назначают антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства в течении 5 сут.

После стихания воспалительных явлений необходимо на основании клинических и рентгенологических данных решить вопрос о дальнейшей «судьбе» зуба мудрости. Если зуб расположен правильно и для него в альвеолярной части челюсти достаточно места, то причиной затрудненного прорезывания является плотная слизистая оболочка, покрывающая его коронку. В этих случаях проводят иссечение капюшона до полного обнажения зуба, покрывающего коронку зуба мудрости. Эту операцию осуществляют под проводниковым и инфильтрационным обезболиванием. Слизистую оболочку иссекают скальпелем или изогнутыми ножницами, можно использовать конхотом, лазерный скальпель, применить криодеструкцию.

При неправильном положении зуба, недостатке места в альвеолярной части челюсти, деструкции костной ткани у шейки зуба и по ходу корня, рецидивах воспалительного процесса зуб мудрости удаляют.

К05.28 ДРУГОЙ УТОЧНЕННЫЙ ОСТРЫЙ ПАРОДОНТИТ

К другому уточненному острому пародонтиту можно отнести язвенный пародонтит, развивающийся как осложнение язвенного гингивита при отсутствии адекватного лечения и на фоне резкого снижения резистентности организма. Для клинической картины язвенного пародонтита характерны резко выраженный болевой синдром, галитоз, большое количество мягкого зубного налёта, некроз десневых сосочков, который быстро распространяется на глубже расположенные ткани, нарушается зубодесневое соединение, развивается деструкция костной ткани межзубных перегородок. Однако глубина зондирования может быть незначительной, поскольку потеря прикрепления сопровождается некрозом тканей десны. Язвенный пародонтит редко бывает генерализованным, чаще встречаются локализованные формы.

К05.29 ОСТРЫЙ ПАРОДОНТИТ НЕУТОЧНЁННЫЙ

Диагноз используется для идентификации острого пародонтита неясного происхождения.

К05.3 ХРОНИЧЕСКИЙ ПАРОДОНТИТ

К05.30 ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ

К локализованным формам хронического пародонтита относят поражения, охватывающие не более 30% площади пародонта. Причинами развития хронического локализованного пародонтита чаще всего являются местные факторы: аномалии прикрепления уздечек губ, языка и подслизистых соединительнотканных тяжей, мелкое преддверие полости рта, дефекты пломбирования зубов (отсутствие точечного контактного пункта и экватора зуба, нависающие края пломбы и т.д.), дефекты протезирования зубов и челюстей (широкий край коронки, длинная коронка, мостовидный протез большой протяженности, консольный протез, частичный съемный протез с плохой фиксацией и т.д.), дефекты ортодонтического лечения, аномалии положения и скученность зубов, нарушение прикуса и т.д. Эти факторы, воздействуя на пародонт длительный период времени, ведут к возникновению локализованного пародонтита или могут отягощать генерализованные формы пародонтита (рис. 14-19).

Рис. 14-19. Рентгенологическая картина хронического локализованного пародонтита

К05.31 ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ПАРОДОНТИТ

Хроническим генерализованным пародонтитом страдают пациенты в возрасте старше 35 лет. Генерализованным можно считать хронический воспалительный процесс в пародонте, при котором поражено более 30% площади пародонта.

Определение. Заболевания пародонта (ЗП) представляют собой хронические инфекционные воспалительные заболевания, характеризующиеся разрушением опорных структур зуба и являющиеся наиболее распространенной формой костной патологии у человека и модифицирующим фактором системного здоровья пациентов. Интересно, что наличие пародонтальных патогенов необходимое, но недостаточное условие развития подобного заболевания. Ряд исследований показал, что к разрушению тканей пародонта приводит устойчивая воспалительная иммунная реакция, вызванная этими патогенами. Недавно были выяснены некоторые молекулярные механизмы, лежащие в основе разрушения ткани пародонта, и исследован ряд факторов, являющихся многообещающими терапевтическими целями с точки зрения сдерживания прогрессирования заболевания. В целом, медиаторы воспаления связаны с разрушением ткани, тогда как противовоспалительные медиаторы способны оказывать противодействие и подавлять развитие пародонтита. С открытием нескольких подгрупп Т-клеток с явными иммунорегуляторными свойствами сценарий про- и противовоспалительной активности организма-хозяина заметно усложнился, и исследователи предложили гипотезу о защитной и деструктивной роли поляризованных субпопуляций лимфоцитов (Th1, Th2, Th17 и Treg).

Концепция защитных и деструктивных сил обычно рассматривается в рамках разрушения тканей и прогрессирования заболевания. Тем не менее важно помнить, что пародонтит является инфекционным воспалительным заболеванием, и недавние исследования продемонстрировали, что сходные паттерны иммунологической реакции (т.е. паттерны с участием сходных цитокинов), считающиеся вредными в контексте разрушения ткани, могут играть важную положительную роль в контроле инфекции.

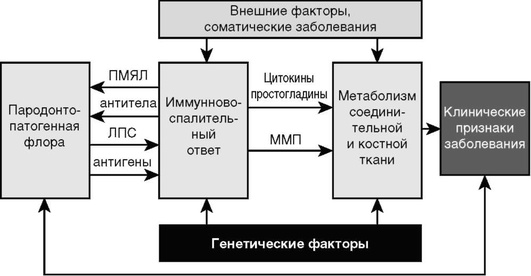

Этиология и патогенез. Важную роль в развитии пародонтита играют усиление повреждающего действия микробных скоплений десенной бороздки по мере как простого увеличения количества микробных масс, так и увеличения в их составе наиболее патогенных форм. Однако для реализации их разрушающего потенциала недостаточно только перечисленных изменений микробного состава. Необходимы снижение резистентности организма, неблагоприятное воздействие на пародонт нервно-соматических заболеваний, нарушения обмена и т.д. (рис. 14-20).

Рис. 14-20. Современная концептуальная модель пародонтита (Kornman K.S., 2008): ПМЯЛ - полиморфно-ядерные лейкоциты; ЛПС - липополисахариды; ММП - матриксные металлопротеиназы

По мере увеличения времени нахождения налёта бляшек в их глубоких отделах идет рост анаэробов, токсины и ферменты которых обладают значительным разрушающим действием на все структуры пародонта. Эти токсины увеличивают проницаемость эпителия. В результате утрачиваются его барьерные свойства, создаются условия для проникновения через эпителий не только токсинов, но и бактерий. Наиболее патогенное влияние оказывает поддесневая биоплёнка.

При том, что эта теория микробного повреждения на сегодня практически общепринята, многочисленные наблюдения и результаты продольных эпидемиологических обследований не позволяют так прямолинейно объяснять связь между присутствием микроорганизмов и степенью повреждения пародонтальных тканей.

Обнаруживаемое существенное различие между количественным присутствием повреждающего микробного фактора и выраженностью тканевого повреждения исследователи объясняют модифицирующим влиянием различных общих воздействий, и в первую очередь иммунного механизма.

Большой интерес в этой связи привлекает наряду с классической иммунологией новая теория - так называемая теория образраспознающих рецепторов, или иммунология toll-рецепторов.

Эти рецепторы имеются практически на всех типах клеток организма человека. Доказана их важнейшая роль в регуляции не только функционирования иммунной системы, но и микробного биоценоза организма человека. Становление данного направления очень важно с практической точки зрения, поскольку позволяет объяснить хронический характер течения неспецифического воспаления и непредсказуемость возникновения периодов обострения. По данной теории, отсутствие тканевого воспалительного ответа на микрофлору со стороны клеток эпителия (что в первую очередь интересует пародонтологов) объясняется врожденной адаптацией к присутствующей микрофлоре. Согласно этому взгляду, toll-рецепторы эпителиальных клеток воспринимают микроорганизмы как собственные структуры и не реагируют на них. Когда же возникает воспалительный ответ? Когда меняется структура этих микробных клеток. В частности, когда под влиянием либо местных, либо общих факторов микроорганизмы с целью противостояния их патогенному воздействию вырабатывают белки «теплового шока». При этом микроорганизмы становятся неузнаваемыми toll-рецепторами, и эти рецепторы активизируются по приведенному выше принципу и запускают воспалительный ответ.

Хотя присутствие патогенов является обязательным, но недостаточным условием начала заболевания, исследования четко показали, что решающую роль в разрушении тканей пародонта играет иммунная реакция организма-хозяина. Изначальная реакция врожденного иммунитета подразумевает распознавание микробных компонентов как «опасных сигналов» и последующую выработку воспалительных медиаторов. Толл-подобные рецепторы (TLR) экспрессируются резидентными клетками и лейкоцитами пародонта и активируют реакцию врожденного иммунитета за счет связывания с различными бактериальными компонентами (т.е. липополисахаридами - LPS, бактериальной ДНК, диацил-липопептидами, пептидогликаном и т.п.). Недавние исследования показали роль TLR-2 и TLR-4 в распознавании таких пародонтальных патогенов, как Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porρhyromonas gingivalis и Tannerella forsythensis. После активации TLR стимулируется внутриклеточный сигнальный каскад, что приводит к активации факторов транскрипции и последующей экспрессии воспалительных цитокинов, миграции лейкоцитов и остеокластогенезу. Соответственно, отсутствие TLR2 или TLR4 приводит к усилению утраты альвеолярной кости у мышей после их инфицирования P. gingivalis. Помимо TLR, NOD-рецепторы (домены нуклеотид-связывающей олигомеризации) и инфламмасомы также указывались в качестве потенциальных вспомогательных молекул, участвующих в запуске реакции врожденного иммунитета на пародонтальные патогены. Такие цитокины врожденного иммунитета, как TNF-α, IL-1 и IL-6, оказались первыми из медиаторов, выделяющихся после распознавания микробной угрозы, чью роль в патогенезе ЗП удалось выяснить.

TNF-α участвует в процессе миграции клеток на нескольких уровнях, вызывая повышающую регуляцию молекул адгезии и выработку хемокинов, которые являются хемотаксическими цитокинами, вовлеченными в миграцию клеток к участкам инфицирования или воспаления. Цитокин TNF-α обильно присутствует как в жидкости десневой борозды (GCF), так и в пораженных заболеванием тканях пародонта, где уровень содержания этих клеток имеет положительную корреляцию с экспрессией MMP и RANKL. Подтверждая результаты исследований с привлечением пациентов, анализ данных экспериментов на крысах и приматах четко показывает, что TNF-α играет центральную роль в воспалительной реакции, резорбции альвеолярной кости и утрате соединительнотканного прикрепления. Соответственно, экспериментальный пародонтит у мышей без рецептора TNF-α p55 (TNFp55KO) характеризовался значимым снижением экспрессии MMP и RANKL, которое было связано с существенным уменьшением утраты альвеолярной кости. Помимо прямого участия в патогенезе ЗП, цитокин TNF-α вызывает повышающую регуляцию выработки других классических провоспалительных цитокинов врожденного иммунитета, например IL-1β и IL-6. Интересно, что IL-1β и IL-6 также имеют характерную связь с процессами миграции воспалительных клеток и остеокластогенеза. Хотя функции цитокинов врожденного иммунитета, с одной стороны, могут показаться избыточными, они также могут играть интересные дополнительные по отношению друг к другу роли. Действительно, в то время как отсутствие отдельных цитокинов ослабляет воспалительную утрату костной ткани, их одновременное ингибирование приводит к более эффективной защите, в результате которой обеспечивается почти полное прекращение остеокластической активности.

Помимо прямого влияния на резорбцию кости цитокины врожденного иммунитета также оказывают воздействие на связанный процесс формирования костной ткани. Недавние исследования, по существу, подтвердили выдвинутую ранее гипотезу, что провоспалительные цитокины подавляют остеогенную дифференцировку, а также продемонстрировали, что активация TLR в остеобластах вызывает выработку цитокинов с остеокластогенными свойствами.

Цитокины врождённого иммунитета вырабатываются как резидентными клетками (т.е. эпителиальными клетками и фибробластами), так и фагоцитами (т.е. нейтрофилами и макрофагами) пародонта. Хотя точную роль каждого типа клеток ещё предстоит выяснить, исследования показали, что гиперактивный фенотип фагоцитов связан с усилением выработки провоспалительных цитокинов при агрессивном и хроническом пародонтите.

Полученные недавно результаты также указывают на важную роль резидентных клеток в утрате костной ткани пародонта, поскольку контакт фибробластов периодонтальной связки и клеток-предшественников остеокластов синергически усиливает экспрессию генов, связанных с остеокластогенезом, например RANKL, TNF-α и IL-1. Дополнительной иллюстрацией важной роли десневых фибробластов в патогенезе пародонтита служит их долговременная способность вырабатывать воспалительные цитокины после стимулирования со стороны LPS.

Данная теория на настоящий момент имеет много уязвимых мест, но очень привлекательна для клиницистов и исследователей по целому ряду причин. Во-первых, становится ясным, почему на постоянную по своему составу микрофлору периодически тканевой ответ резко изменяется: ведь белки теплового шока возникают как ответ на медикаментозные препараты, так и на действие стрессорных факторов. Во-вторых, становится понятным, почему микробный состав в одних случаях после лечения меняется очень резко, а в других почти не меняется (Безрукова И.В., Грудянов А.И., 2000).

Согласующиеся между собой данные научной литературы демонстрируют двойственный характер воспалительных иммунных реакций при заболеваниях пародонта; представляется, что контроль пародонтальной инфекции и разрушение тканей пародонта обусловливаются сходными клеточными и молекулярными паттернами. Провоспалительные клетки типа Th1 и Th17 вредны с точки зрения разрушения ткани, однако они играют важную роль в контроле инфекции пародонта, выполняя функцию хемоаттракции и активации фагоцитов. В то время как роль оси Th2/B-клеток в прогрессировании заболевания остается противоречивой, с точки зрения контроля инфекции выработка антител представляется активным средством противодействия инфекции. Наконец, противовоспалительные цитокины IL-10 и Treg связаны с ослаблением разрушения ткани пародонта и, по-видимому, не ухудшают контроль пародонтальных патогенов. Недавно описанные новые липидные медиаторы с важными иммунорегуляторными свойствами необходимо включить в концепцию взаимодействия и противостояния защитных и деструктивных сил. Так или иначе, для выяснения точной природы и степени воспалительной иммунной реакции, необходимой для эффективного контролирования инфекции без повреждения тканей (или с их минимальным повреждением), требуются дальнейшие исследования.

Из местных факторов риска в прогрессировании патологических изменений в пародонте имеют значение аномалии прикуса, положения отдельных зубов, окклюзионная травма, наличие ретенционных пунктов, придесневая деминерализация зубов. В меньшей степени на это влияют структура пищи (мягкая, не способствующая самоочищению зубов и нормальной нагрузке при жевании), вредные привычки (жевание на одной стороне челюстей, т.е. функциональная недогрузка или перегрузка в других участках), экологические, профессиональные вредности. Однако главную роль играет неудовлетворительная гигиена полости рта, состояние иммунной системы и неспецифических факторов защиты.

Клиническая картина. Проявления пародонтита разнообразны и зависят от характера течения заболевания, тяжести, патологического процесса и других причин (рис. 14-21, см. цв. вклейку).

В основе многочисленных клинических симптомов, обусловливающих разнообразие проявлений пародонтита, лежат степень деструкции костной ткани альвеолярного отростка и интенсивность воспалительной тканевой реакции. Именно эти признаки определяют появление других симптомов: формирование и глубину карманов, подвижность и перемещение зубов, гноетечение, абсцедирование и т.д.

Причина развития хронического генерализованного пародонтита - это всегда действие микробного фактора. При этом степень задействованности различных общих (защитных и отягощающих) факторов (специфической и неспецифической защиты, системных заболеваний) бывает разной: от очень значительной до минимальной. Хронический пародонтит всегда развивается на основе предшествующего гингивита.

Именно поэтому при пародонтите легкой степени пациенты если и обращаются за помощью, то не по поводу собственных субъективных ощущений, которые практически не отличаются от таковых при хроническом катаральном гингивите, а по рекомендации терапевтов-стоматологов, либо, что бывает редко, - ортопедов или ортодонтов.

В связи с этим специалисты обычно изначально имеют дело с уже достаточно глубоким процессом, когда разрушение кости достигает не менее 1/2 длины корня, т.е. с пародонтитом средней либо тяжелой степени.

Характерно, что сами пациенты, в преобладающем большинстве уже привыкшие к субъективным ощущениям при начальных воспалительных поражениях пародонта (кровоточивости десен, неприятным ощущениям по утрам в виде липкой, ржавого цвета слюны), связывают начало пародонтита с новыми, более серьёзными ощущениями. Именно поэтому для них начальные признаки - это расхождение верхних резцов, что влечёт за собой существенный косметический дефект, особенно для женщин; подвижность зубов, обычно весьма выраженная на момент обращения (Π-Ш степени), когда возникает ощутимая боль при жевании; боль при чистке зубов или от химических и температурных раздражителей вследствие рецессии десны и обнажения корней зубов. Неприятный запах изо рта - причина обращения к врачу лишь в случаях, когда пациенту говорят об этом окружающие. Наиболее же весомая причина обращения - обострение хронического пародонтита: появление видимых самому пациенту абсцессов, явного гноетечения, особенно изъязвление десневого края и связанные с этим болевые ощущения, уже воспринимаемый самими пациентами резкий гнилостный запах изо рта, а иногда и существенное ухудшение общего состояния.

Для хронического генерализованного пародонтита характерны отложения над- и поддесневого зубного камня и зубного налета, пародонтальные карманы глубиной от 4 до 6 мм и более, подвижность зубов различной степени, которая зависит как от степени убыли кости, так и от фазы воспаления и от предшествующих травматических моментов. Воспалительные изменения десны разной интенсивности и характера: либо гиперплазия, либо изъязвления. Экссудация - серозная или гнойная. В силу подвижности и вторичного перемещения зубов часто определяют нарушения формы зубных рядов и прикуса.

Диагностика. Описанные изменения позволяют специалисту достаточно точно поставить предварительный диагноз на основании осмотра и зондирования пародонтальных карманов с помощью пародонтального зонда. Дополнительные лабораторные и функциональные методы позволяют представить более детальную картину поражения для обоснованного планирования лечебных вмешательств, а в редких случаях - поставить другой, более серьёзный диагноз (например, опухолевое поражение), замаскированный поверхностными воспалительными и деструктивными изменениями, характерными для пародонтита.

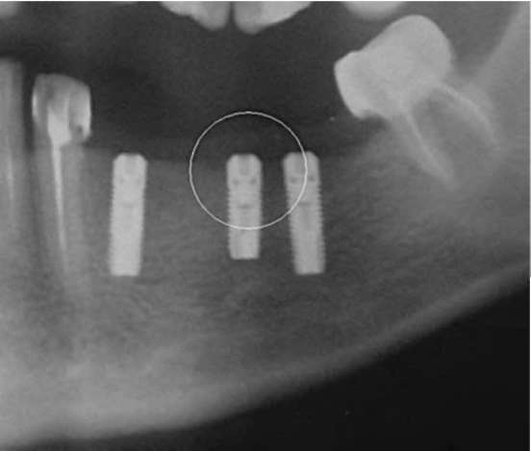

Из дополнительных методов обследования при пародонтите наиболее важна рентгенография, позволяющая не только оценивать степень деструкции костной ткани, но и определять вид изменений костной ткани. Обычно используют ортопантомографию, внутриротовую контактную рентгенографию и рентгенографию вприкус.

В ряде случаев незаменима компьютерная томография, позволяющая представить трёхмерное изображение костных структур, но в настоящее время она доступна лишь для незначительного количества лечебных учреждений и пациентов.

Помимо индексов гигиены и ПМА, определяют пародонтальный индекс Рассела, индексы Мюлеманна, Рамфьорда. Для оценки подвижности зубов используют индекс Миллера; состояние фуркаций определяют по методикам Хемпа и Тарноу-Флетчера.

Исследование содержимого пародонтального кармана на практике врачи фактически не проводят. Внимание уделяют только количеству и характеру видимого экссудата, так как это - критерий интенсивности воспаления и эффективности лечения.