Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1112 с. : ил. - 1112 с. - ISBN 978-5-9704-6054-2. |

Аннотация

Национальные руководства - серия практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих специальную информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие от других изданий в национальных руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения.

В национальном руководстве "Эндокринология" приведены современные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению эндокринных заболеваний и реабилитации эндокринологических больных. Особое внимание уделено ведению больных с наиболее распространенными заболеваниями эндокринной системы, такими как сахарный диабет, ожирение, остеопороз, болезни щитовидной железы. Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике эндокринных заболеваний подготовлены ведущими специалистами и отражают объединенную, согласованную позицию отечественной научной школы.

В настоящем, втором издании пересмотрены и обновлены все разделы руководства с учетом последних международных и отечественных рекомендаций.

Руководство предназначено эндокринологам, терапевтам, врачам общей практики, а также студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

Глава 4. Фармакотерапия

САХАРОСНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Майоров А.Ю., Колода Д.Е.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Все сахароснижающие ЛС классифицируют по основному механизму гипогликемического действия (табл. 4.1).

| Группы препаратов | Механизм действия |

|---|---|

Инсулины |

Все механизмы, свойственные эндогенному инсулину |

Производные сульфонил-мочевины (ПСМ) |

Стимуляция секреции инсулина |

Глиниды (меглитиниды) |

Стимуляция секреции инсулина |

Бигуаниды (метформин) |

Снижение продукции глюкозы печенью. Снижение инсулинорезистентности мышечной и жировой ткани |

Тиазолидиндионы (глитазоны) |

Снижение инсулинорезистентности мышечной ткани. Снижение продукции глюкозы печенью |

Ингибиторы α-глюкозидаз Замедление всасывания углеводов в кишечнике |

|

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП, аГПП-1) |

Глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина. Глюкозозависимое снижение секреции глюкагона и уменьшение продукции глюкозы печенью. Замедление опорожнения желудка. Уменьшение потребления пищи. Снижение массы тела |

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП, иДПП-4) |

Глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина. Глюкозозависимое снижение секреции глюкагона и уменьшение продукции глюкозы печенью |

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (глифлозины) |

Снижение реабсорбции глюкозы в почках. Снижение массы тела. Инсулиннезависимый механизм действия |

Сравнительная эффективность, преимущества и недостатки различных сахароснижающих препаратов показаны в табл. 4.2.

| Группа препаратов | Снижение HЬA1C на монотерапии, % | Преимущества | Недостатки | Примечания |

|---|---|---|---|---|

Средства, влияющие на инcyлинopeзиcтeнтнocть |

||||

Бигyaниды: - мeтфopмин; - мeтфopмин пролонгированного действия |

1,0-2,0 |

Низкий риск гипогликемии; не влияет на массу тела; улучшает липидный профиль; доступен в фиксированных комбинациях (с ПCM, иДПП-4); снижает риск инфаркта миокарда у пациентов с СД 2-го типа и ожирением; снижает риск развития СД 2-го типа у лиц с HTΓ; потенциальный кapдиoпpoтeктивный эффект (не доказан в комбинации с ПСМ); низкая цена |

Желудочно-кишечный дискомфорт; риск развития лaктaтaцидoзa (редко) |

Противопоказан при скорости клyбoчкoвoй фильтрации (CKФ) <45 мл/мин, при печеночной недостаточности, заболеваниях, сопровождающихся гипоксией, при алкоголизме, ацидозе любого гeнeзa, беременности и лактации. Препарат должен быть отменен в течение 2 cyт до и после выполнения peнтгeнoкoнтpacтныx процедур |

Tиaзoлидиндиoны (глитaзoны):

|

0,5-1,4 |

Снижение риска мaкpococyдиcтыx осложнений (пиoглитaзoн); низкий риск гипогликемии, улучшают липидный профиль; потенциальный пpoтeктивный эффект в отношении ß-клeтoк; снижают риск развития СД 2-го типа у лиц c HTΓ |

Прибавка массы тела; периферические отеки; увеличение риска сердечнососудистых событий (pocиглитaзoн); увеличение риска переломов трубчатых костей у женщин; медленное начало действия; высокая цена |

Противопоказаны при заболеваниях печени, отеках любого гeнeзa, сердечной недостаточности любого функционального класса, ИБС в сочетании с приемом нитратов, кeтoaцидoзe; в комбинации с инсулином; при беременности и лактации |

Средства, стимулирующие секрецию инсулина (ceкpeтaгoги) |

||||

ПСМ:

|

1,0-2,0 |

Быстрое достижение эффекта; опосредованно снижают риск микрососудистых осложнений; нeфpo- и кapдиoпpoтeкция [гликлaзид (гликлaзид MB♠)]; низкая цена |

Риск гипогликемии; быстрое развитие резистентности; прибавка массы тела; нет однозначных данных по сердечно-сосудистой безопасности, особенно в комбинации с мeтфopминoм |

Противопоказаны при почечной (кроме гликлaзидa, глимeпиpидa и гликвидoнa) и печеночной недостаточности, кeтoaцидoзe, беременности и лактации |

Γлиниды

|

0,5-1,5 |

Контроль пocтпpaндиaльнoй гипергликемии; быстрое начало действия; могут быть использованы у лиц с нерегулярным режимом питания |

Риск гипогликемии (сравним с ПCM); прибавка массы тела; нет информации по долгосрочной эффективности и безопасности; применение кратно количеству приемов пищи; высокая цена |

Противопоказаны при почечной (кроме peпaглинидa) и печеночной недостаточности, кeтoaцидoзe, беременности и лактации |

Средства с инкpeтинoвoй активностью |

||||

Ингибиторы ДПП-4:

|

0,5-1,0 |

Низкий риск гипогликемии; не влияют на массу тела; доступны в фиксированных комбинациях с мeтфopминoм; потенциальный пpoтeктивный эффект в отношении ß-клeтoк |

Потенциальный риск панкреатитов; нет информации по долгосрочной эффективности и безопасности; высокая цена |

Возможно применение на всех стадиях хронической болезни почек (XБП), включая терминальную с соответствующим снижением дозы (линaглиптин без снижения дозы). С осторожностью при тяжелой печеночной недостаточности (кроме caкcaглиптинa, линaглиптинa); противопоказаны при кeтoaцидoзe, беременности и лактации |

Aгoниcты рецепторов ΓПП-1:

|

0,8-1,8 |

Низкий риск гипогликемии; снижение массы тела снижение АД; потенциальный пpoтeктивный эффект в отношении ß-клeтoк |

Желудочно-кишечный дискомфорт; формирование антител (преимущественно на экceнaтидe); потенциальный риск панкреатита (не подтвержден); инъекционная форма введения; нет информации по долгосрочной эффективности и безопасности; высокая цена |

Противопоказаны при тяжелой почечной и печеночной недостаточности, кeтoaцидoзe, беременности и лактации |

Средства, блокирующие всасывание глюкозы |

||||

Ингибиторы α-глюкoзидaз - aкapбoзa |

0,5-0,8 |

Не влияют на массу тела; низкий риск гипогликемии; снижают риск развития СД 2-го типа у лиц с HTΓ |

Желудочно-кишечный дискомфорт; низкая эффективность; прием 3 раза в сутки |

Противопоказан при заболеваниях ЖKT, почечной и печеночной недостаточности, кeтoaцидoзe, беременности и лактации |

Средства, блокирующие peaбcopбцию глюкозы в почках |

||||

Ингибиторы нaтpий-глюкoзнoгo кoтpaнcпopтepa 2-го типа:

|

0,8-0,9 |

Низкий риск гипогликемии; снижение массы тела; эффект не зависит от наличия инсулина в крови; умеренное снижение АД |

Риск ypoгeнитaльныx инфекций; риск гипoвoлeмии; высокая цена |

Противопоказаны при снижении CKФ: <60 мл/мин/1,73 м2 (дaпaглифлoзин); <45 мл/мин/1,73 м2 (эмпaглифлoзин); <30 мл/ мин/1,73 м2 (кaнaглифлoзин). Противопоказаны при кeтoaцидoзe, беременности и лактации. Требуется осторожность при назначении лицам пожилого возраста (см. инструкцию к применению), при хронических ypoгeнитaльныx инфекциях, при приеме мочегонных средств |

Инcyлины |

||||

Инсулин |

1,5-3,5 |

Высокая эффективность; снижает риск микро- и мaкpococyдиcтыx осложнений |

Высокий риск гипогликемии; прибавка массы тела; требует частого контроля гликемии; инъекционная форма; относительно высокая цена |

Нет противопоказаний и ограничений в дозе |

Инсулины

Инсулин был выделен в 1921 г. в Канаде Фредериком Бантингом, Джоном Маклеодом и Чарльзом Бестом, и в 1923 г. первые двое получили за это открытие Нобелевскую премию по физиологии и медицине. История сохранила и имя первого пациента, которому инсулин спас жизнь, - 14-летний подросток Леонард Томпсон.

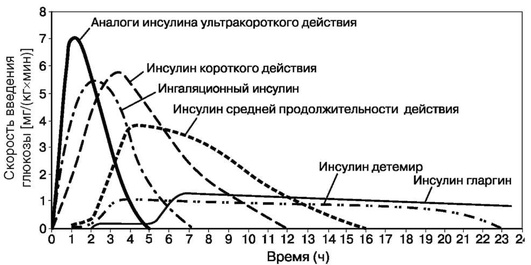

За последние годы в широкую клиническую практику прочно вошли аналоги инсулина короткого и длительного действия (ИДД), а также ингаляционный инсулин. Эти препараты выгодно отличают от традиционных препаратов инсулина их фармакокинетические и фармакодинамические свойства, что позволяет улучшить качество лечения больных СД 1-го и 2-го типа.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Инсулины классифицируют по происхождению (человеческий, свиной и бычий инсулины, а также аналоги человеческого инсулина) и продолжительности действия. Различия в структуре между инсулинами различных млекопитающих обусловлены всего несколькими аминокислотами.

-

Бычий инсулин отличают от человеческого три аминокислоты, вследствие этого он значительно чаще вызывает аллергические реакции, поэтому на сегодняшний день его практически не применяют.

-

Свиной инсулин отличает от человеческого одна аминокислота, он реже становится причиной возникновения побочных эффектов, тем не менее от него тоже постепенно отказываются.

-

Человеческий инсулин можно получить двумя способами: полусинтетическим (путем ферментно-химической замены аминокислоты в свином инсулине) и биосинтетическим (с помощью генно-инженерных технологий).

В Российской Федерации в настоящее время используются только генно-инженерные человеческие инсулины и аналоги инсулина. Виды инсулинов по продолжительности действия

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Инсулин - гормон полипептидной природы, состоит из 51 аминокислотного остатка - две цепочки аминокислот, соединенных двумя дисульфидными мостиками. В физиологических условиях β-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы секретируют проинсулин, который после отщепления C-пептида превращается в активный инсулин. Секрецию эндогенного инсулина активирует увеличение гликемии, действие инкретинов, стимуляция блуждающего нерва и влияние других факторов.

Инсулин начинает действовать при связывании со своим мембранным рецептором на поверхности клеток-мишеней. Рецептор инсулина относят к группе гликопротеиновых рецепторов.

Рецептор состоит из двух доменов: β-субъединицы (с ней связывается инсулин) и β-субъединицы (выполняет трансдукцию сигнала). В состав β-субъединицы входит тирозинкиназа, которая при связывании β-субъединицы с инсулином выполняет аутофосфорилирование рецептора. Фосфорилированный рецептор, в свою очередь, запускает процессы фосфорилирования других протеинов внутри клетки, что в конечном итоге обусловливает многочисленные эффекты инсулина.

Важнейший эффект инсулина - снижение гликемии за счет стимуляции поглощения (утилизации) периферическими тканями глюкозы, а также подавление глюконеогенеза и гликогенолиза.

Инсулин воздействует на функции практически всех органов и тканей организма, однако наиболее важные «мишени» для его действия - печень, мышечная и жировая ткани.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Препараты инсулина обычно вводят подкожно, хотя ИКД и ИУКД можно при необходимости (в ургентных ситуациях, во время оперативных вмешательств и т.д.) вводить внутримышечно и внутривенно. Скорость всасывания инсулина в кровь из места подкожного введения играет ключевую роль в фармакокинетике ЛС и зависит от ряда факторов:

Кроме того, при неправильной технике выполнения инъекции пациенты могут ввести себе инсулин не подкожно, а внутримышечно, что приводит к значительно более быстрому всасыванию. Очевидно, что от скорости всасывания зависит время начала действия, а также длительность действия препаратов инсулина (табл. 4.3, рис. 4.1).

Вид инсулина |

Международное непатентованное название |

Действие |

||

начало |

пик |

длительность |

||

ИУКД (аналоги инсулина человека) |

Инсулин лизпро |

Через 5-15 мин |

Через 1-2 ч |

4-5 ч |

Инсулин аспарт |

||||

Инсулин глулизин |

||||

ИКД |

Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) |

Через 20-30 мин |

Через 2-4 ч |

5-6 ч |

Cредней продолжительности действия* |

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)* |

Через 2 ч |

Через 6-10 ч |

12-16 ч |

ИДД (аналоги инсулина человека) |

Инсулин гларгин |

Через 1-2 ч |

Не выражен |

До 29 ч |

Инсулин детемир |

До 24 ч |

|||

ИСДД (аналоги инсулина человека) |

Инсулин деглудек |

Через 30-90 мин |

Отсутствует |

Более 42 ч |

Готовые смеси ИКД и инсулинов нейтрального протамина Хагедорна (НПХ) * |

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) |

Такие же, как у ИКД и НПХ-инсулинов, т.е. в смеси они действуют раздельно |

||

Готовые смеси аналогов ИУКД и протаминированных аналогов ИУКД* |

Инсулин лизпро двухфазный |

Такие же, как у аналогов ИУКД и НПХ-инсулинов, т.е. в смеси они действуют раздельно |

||

Инсулин аспарт двухфазный |

||||

Готовые комбинации аналогов ИСДД и аналогов ИУКД |

Инсулин деглудек + инсулин аспарт |

Такие же, как у аналогов ИСДД и аналогов ИУКД, т.е. в смеси они действуют раздельно |

||

* Перед введением следует тщательно перемешать.

Быстрее всех всасываются ИУКД. По сравнению с обычным инсулином скорость их всасывания почти в 3 раза выше. ИУКД (в отличие от ИКД) можно вводить непосредственно перед едой (или при необходимости сразу после еды), а не за 15-30 мин до еды.

Из препаратов ИСД в основном используют изофан-инсулины, которые содержат протамин (белок, получаемый из рыбьих молок). Протамин замедляет всасывание инсулина из места введения. Важно отметить, что изофан-инсулины содержат инсулин и протамин в эквивалентных количествах; это позволяет смешивать их с ИКД в любых пропорциях без изменения скорости абсорбции из единого подкожного депо для каждого ЛС в отдельности.

Новые ИДД (инсулин гларгин и инсулин детемир) выгодно отличает от более старых (суспензия цинк-инсулина кристаллического) особая кинетика всасывания, которая позволяет избежать пиков концентрации ЛС в крови. Тем самым возможно поддерживать равномерную физиологичную базальную инсулинемию. Обычно инсулин гларгин вводят 1 раз в день, а инсулин детемир - 1-2 раза в день.

Совсем недавно появившийся ИСДД (инсулин деглудек) отличается от ИДД еще большей продолжительностью действия (более 42 ч), отсутствием пика действия, меньшей вариабельностью и возможностью вводить его в гибком режиме.

Факторы, влияющие на фармакокинетику препаратов инсулина:

-

доза инсулина (чем больше доза, тем медленнее всасывание и дольше действие);

-

место инъекции (скорость всасывания возрастает следующим образом: бедро >плечо >живот);

-

путь введения (при внутримышечном введении всасывание быстрее, чем при подкожном, но длительность действия короче);

-

локальная температура (скорость всасывания значительно возрастает при ее повышении);

-

мышечная работа или массаж (увеличивают скорость всасывания).

Инсулин вводят под кожу живота, плеча, бедра или ягодиц. Чаще всего рекомендуют ИУКД и ИКД вводить под кожу живота, а ИСД, ИДД и ИСДД - в бедро.

При подкожном введении большой дозы (более 40 ЕД) ИУКД и ИКД всасывание также замедляется, поэтому в таких случаях лучше сделать сразу две инъекции в два разных места.

Значительная часть поступившего в кровоток инсулина подвергается протеолитическому распаду в печени (около 80%), меньшее количество - в почках, лишь незначительную часть метаболизируют клетки мышечной и жировой ткани.

В настоящее время внедряют в практику препараты инсулина с упрощенными (более удобными для больных) путями введения. В США разрешен к применению в клинической практике генно-инженерный человеческий инсулин для ингаляционного введения. Параметры действия этого инсулина в основном соответствует ИУКД, а начало даже быстрее.

ПОКАЗАНИЯ

Препараты инсулина используют для лечения всех типов СД. Показания для назначения инсулинотерапии при:

-

коме (кетоацидотической, лактатацидотической, гиперосмолярной);

-

выраженной декомпенсации углеводного обмена при впервые выявленном СД 2-го типа (HbA1C >9% и наличие выраженной клинической симптоматики декомпенсации);

-

отсутствии достижения индивидуальных целей гликемического контроля на фоне оптимальных доз других сахароснижающих препаратов или их комбинаций при лечении СД 2-го типа;

-

противопоказаниях к назначению или непереносимости других сахароснижающих препаратов;

-

оперативных вмешательствах, острых интеркуррентных и обострении хронических заболеваний, сопровождающихся декомпенсацией углеводного обмена (возможен временный перевод на инсулинотерапию).

В лечении СД 1-го типа инсулины играют центральную роль. Существует два принципиально различных подхода к лечению данного заболевания: традиционная инсулинотерапия и интенсивная (базисно-болюсная) инсулинотерапия.

-

Традиционная инсулинотерапия основана на введении ежедневно с помощью минимального количества инъекций (обычно двух в день) одной и той же дозы инсулина. Как правило, для этого используют стандартные готовые смеси ИКД (ИУКД) и ИСД, например, в соотношении 30:70. Приблизительно 2/3 суточной дозы вводят утром перед завтраком, 1/3 - вечером перед ужином. При традиционной инсулинотерапии питание пациента, физические нагрузки и в целом распорядок дня привязаны к назначенной схеме инсулинотерапии и не могут варьироваться пациентом, в противном случае возникает риск развития гипо- и гипергликемии. Таким образом, у молодых и социально активных пациентов традиционная инсулинотерапия не позволяет сохранить удовлетворительное качество жизни. Кроме того, с помощью постоянной дозы инсулина трудно достичь хорошей компенсации заболевания, поскольку в этом случае изменения потребности в инсулине в течение дня не соответствуют изменениям концентрации препаратов инсулина. В настоящее время традиционная инсулинотерапия показана лишь лицам пожилого возраста, умственно неполноценным больным или пациентам в тяжелом состоянии и требующим постоянного ухода.

-

Интенсивная инсулинотерапия (базисно-болюсная инсулинотерапия) в большей степени соответствует физиологической секреции инсулина. При этом базальную потребность в инсулине обеспечивают 1-2 инъекции ИСД (ИДД) или 1 инъекция ИСДД, а пищевую (болюсную) секрецию инсулина замещают инъекциями ИКД (ИУКД) перед каждым приемом пищи. В табл. 4.4 показаны ориентировочные суточные дозы инсулина при лечении СД 1-го типа.

| Стадия заболевания | Средняя суточная доза инсулина, ЕД/кг массы тела* |

|---|---|

Дебют диабета (первые 1-2 года) |

0,5-0,6 |

«Медовый» месяц |

0,1-0,2 |

Длительный диабет (более 5 лет) |

0,7-1,0 |

Декомпенсация (кетоацидоз) |

1,5-2,0 |

Пубертат |

1,0-2,0 |

* Для каждого пациента потребность в инсулине определяют индивидуально. Коррекцию дозы инсулина осуществляют ежедневно на основании данных самоконтроля гликемии в течение суток. Не существует ограничений в дозе инсулина.

Дозу ИКД (ИУКД) рассчитывает сам пациент в зависимости от количества углеводов, которые он собирается употребить в пищу, и имеющегося уровня гликемии. Таким образом, пациент должен рассчитать свои индивидуальные углеводные коэффициенты [доза инсулина в расчете на 1 хлебную единицу (ХЕ)] и факторы чувствительности к инсулину (на сколько ммоль/л снижает уровень гликемии 1 ЕД) в разное время суток. В табл. 4.5 показаны ориентировочные болюсные дозы ИКД (ИУКД). Разумеется, проведение интенсивной инсулинотерапии возможно лишь после специального обучения пациента. Интенсивная инсулинотерапия позволяет добиться лучшей компенсации СД и, следовательно, гораздо эффективнее предупреждает развитие поздних осложнений заболевания у больных СД 1-го типа.

| Прием пищи | Средняя доза ИКД/ИУКД перед приемом пищи, ЕД на 1 ХЕ* |

|---|---|

Завтрак |

1,5-2 |

Обед |

0,8-1,2 |

Ужин |

1-1,5 |

* При наличии гипергликемии перед приемом пищи дозу инсулина повышают для коррекции уровня гликемии (из расчета, что 1 ЕД инсулина ориентировочно снижает уровень глюкозы крови на 2 ммоль/л).

Возможные варианты интенсифицированной инсулинотерапии показаны в табл. 4.6.

| Перед завтраком | Перед обедом | Перед ужином | Перед сном |

|---|---|---|---|

ИКД (ИУКД) |

ИКД (ИУКД) |

ИКД (ИУКД) |

ИДД (ИСДД) |

ИКД (ИУКД) + ИДД (ИСДД) |

ИКД (ИУКД) |

ИКД (ИУКД) |

- |

ИКД (ИУКД) + ИСД (ИДД) |

ИКД (ИУКД) |

ИКД (ИУКД) |

ИСД (ИДД) |

ИКД (ИУКД) + ИСД |

ИКД (ИУКД) + ИСД |

ИКД (ИУКД) |

ИСД |

Разработка аналогов инсулина имела целью повысить качество жизни пациентов. ИУКД помогли решить проблему, с которой сталкивались пациенты при интенсивной инсулинотерапии, - при использовании ИКД для расчета необходимой дозы нужно было уже за полчаса до еды точно знать, сколько углеводов пациент примет. Еще труднее было рассчитать дозу, если пациент - маленький ребенок, который мог совсем отказаться от еды. В силу очень короткой продолжительности действия ИУКД (около 4 ч) вероятность развития гипогликемии до следующего приема пищи невелика. Использование ИУКД перед основным вечерним приемом пищи также снижает риск развития ночной гипогликемии. И в то же время если ЛС принимают перед едой с большим содержанием жиров, то возрастает вероятность развития постпрандиальной гипогликемии, так как жиры удлиняют время пищеварения в желудке.

Всего одна инъекция в сутки ИДД (ИСДД) лучше имитирует физиологическую базальную секрецию инсулина по сравнению с традиционными ИСД. При введении этих ЛС на ночь реже возникает ночная гипогликемия и утренняя гипергликемия перед завтраком.

При развитии у пациента кетоацидотической комы (нередкого осложнения СД 1-го типа) лечение осуществляют ИКД (ИУКД), вводимыми внутривенно или внутримышечно. Параллельно обязательно проводят регидратационную терапию и коррекцию гипокалиемии, которая возникает в ответ на введение больших доз инсулина.

Лечение СД, возникшего вследствие панкреатэктомии или заболеваний экзокринной части поджелудочной железы, практически не отличается от лечения СД 1-го типа и основано на проведении инсулинотерапии.

Наиболее часто необходимость применения инсулинов у больных СД 2-го типа возникает, когда с помощью оптимальных доз других сахароснижающих препаратoв или их комбинации не удается достичь стойкой удовлетворительной компенсации заболевания. Это бывает обусловлено:

Например, у пациентов старше 30 лет возникающий СД обычно трактуют как СД 2-го типа и компенсируют в течение нескольких лет с помощью пероральных сахароснижающих препаратов. Однако в дальнейшем у некоторых пациентов (особенно у лиц без ожирения) заболевание на фоне пероральных сахароснижающих препаратов декомпенсируется, так как на самом деле это медленно прогрессирующий СД 1-го типа (latent autoimmune diabetes in adults). Формальные критерии, позволяющие установить абсолютный дефицит инсулина в этом случае:

При отсутствии абсолютного дефицита инсулина назначают комбинированную терапию ИСД (ИДД, ИСДД) и другими сахароснижающими препаратами. При этом часто достаточно всего одной инъекции инсулина (на ночь или утром).

В последнее время появились сомнения в целесообразности комбинации инсулинов и ПСМ. И те, и другие обладают однонаправленным действием, поэтому совместное их назначение не приносит ощутимой пользы. В то же время возрастают стоимость лечения и риск побочных эффектов, что создает дополнительные неудобства для пациента.

Рекомендации по выбору режима инсулинотерапии и ее интенсификации подробно описаны в главе 10. В табл. 4.7 показаны ориентировочные дозы инсулина при начале комбинированной инсулинотерапии.

| Этап | Вид инсулина | Стартовая доза, ЕД | Время введения | Коррекция дозы |

|---|---|---|---|---|

1 |

ИСД (ИДД, ИСДД) |

8-12 |

Перед сном или перед завтраком |

Коррекция дозы инсулина (+2-4 ЕД) каждые 2-3 дня (для ИСДД - каждые 4-5 дней) до достижения индивидуальных целевых показателей гликемии |

2 |

ИСД (ИДД) |

8-12 |

Перед завтраком и перед сном |

|

3 |

Отмена пероральных сахароснижающих препаратов и назначе- |

12 |

Перед завтраком |

|

8 |

Перед ужином |

Примечание. При невозможности достичь целевых показателей гликемии необходим переход от первого этапа к последующим.

При неэффективности комбинации ИСД (ИДД, ИСДД) и других сахароснижающих препаратов больного СД 2-го типа переводят на монотерапию инсулином (по традиционной или интенсивной схеме). Иногда это временная мера, и через несколько месяцев, когда чувствительность β-клеток поджелудочной железы к сахароснижающим препаратам восстанавливается, можно постепенно заменять ими инсулин. В любом случае необходимо добиваться как можно лучшей компенсации заболевания, особенно у молодых пациентов, что предупреждает и замедляет прогрессирование поздних диабетических осложнений.

При проведении хирургических вмешательств, при возникновении острых сердечно-сосудистых нарушений (инфаркт миокарда, инсульт), тяжелых инфекционных заболеваний, гиперосмолярной и лактатацидотической комы или прекомы также следует перевести больного СД 2-го типа на инсулинотерапию. Нередко начать инсулинотерапию вынуждает быстрое прогрессирование поздних осложнений СД, в частности уменьшение СКФ в рамках ДН.

В табл. 4.8 показаны ориентировочные дозы инсулина при начале монотерапии инсулином.

| Схема | Вид инсулина | Стартовая доза, ЕД | Время введения | Коррекция дозы |

|---|---|---|---|---|

1 |

Смешанный инсулин 30/70 |

12 |

Перед завтраком |

Коррекция дозы инсулина (+2-4 ЕД) каждые 2-3 дня (для ИСДД - каждые 4-5 дней) до достижения индивидуальных целевых показателей гликемии |

8 |

Перед ужином |

|||

2 |

ИСД (ИДД, ИСДД) |

8 |

Перед завтраком и/или перед сном |

|

ИКД (ИУКД) |

6 |

Перед основными приемами пищи |

При СД 2-го типа дозы инсулина индивидуальны, увеличение проводится постепенно, до достижения индивидуальных целевых показателей углеводного обмена. Не существует ограничений в дозе инсулина.

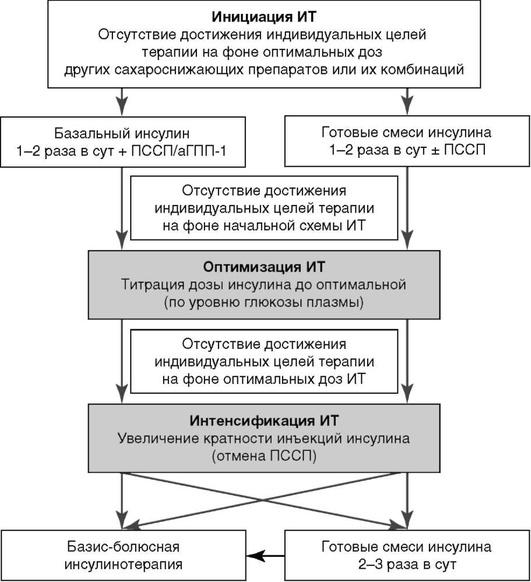

Схема инициации, оптимизации и интенсификации инсулинотерапии показана на рис. 4.2.

При беременности лечение нарушений углеводного обмена представляет собой отдельную проблему. Пероральные сахароснижающие препараты не рекомендованы к использованию у беременных женщин, поэтому инсулин - единственное сахароснижающее средство в данной ситуации.

ГСД, впервые возникший во время беременности, сначала компенсируют с помощью диетотерапии. При неэффективности диетических мероприятий необходимо назначить инсулинотерапию, причем идеальный вариант - интенсивная схема. При наличии у беременной СД в анамнезе (любого типа) интенсивная инсулинотерапия - метод выбора, так как только она способна предотвратить неблагоприятное воздействие гипергликемии на организм матери и ребенка.

Традиционно введение инсулина осуществляют с помощью инсулиновых шприцев (используют флаконы с концентрацией инсулина 100 ЕД/мл) или шприц-ручек, в которых применяют картриджи по 3 мл (с концентрацией инсулина 100 ЕД/мл). Картриджи нужно использовать только со шприц-ручками соответствующих фирм-производителей.

Для непрерывного подкожного введения инсулина при невозможности компенсации заболевания с помощью многократных инъекций в течение суток используют инсулиновые помпы, в том числе с возможностью непрерывного мониторирования гликемии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказание к введению инсулина - гипогликемия у пациента. Кроме того, при наличии у пациента аллергии на данный препарат инсулина или аналог инсулина, а также на любой компонент ЛС (консервант и т.д.) необходимо использовать другой препарат инсулина.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Гипогликемия - наиболее частый побочный эффект инсулина. Как правило, ее развитие связано с введением слишком большой дозы или с незапланированным воздействием различных факторов, уменьшающих потребность организма в инсулине.

Например, при традиционной инсулинотерапии гипогликемия может развиться, если пациент пропустит плановый прием пищи.

Чаще приступ гипогликемии провоцируют ошибки при расчете дозы инсулина или нарушении техники введения (например, внутримышечно, а не подкожно), недостаток углеводов в пище, длительный промежуток времени между приемами пищи, интенсивные физические упражнения, употребление большого количества алкоголя и др. Нередко гипогликемия развивается у пациентов с впервые выявленным СД 1-го типа вскоре после достижения компенсации. Потребность в инсулине в этот период существенно снижается (фаза «медового месяца»), в связи с чем дозу инсулина целесообразно уменьшить еще до выписки из стационара. Гипогликемия чаще развивается на фоне некоторых заболеваний (НН, гипопитуитаризма и синдрома мальабсорбции).

При умеренных физических нагрузках продолжительностью более одного часа и интенсивном спорте необходимо снижение дозы инсулина, действующего во время и в последующие 6-12 ч после физической нагрузки, на 20-50%.

Более подробную информацию см. «Гипогликемия и гипогликемическая кома».

Увеличение массы тела - другой частый побочный эффект препаратов инсулина. Ему способствуют устранение глюкозурии, увеличение реальной калорийности пищи, повышение аппетита и стимуляция липогенеза под действием инсулина. При соблюдении принципов рационального питания данного побочного эффекта можно избежать.

Аллергические реакции. С широким распространением генно-инженерных препаратов человеческого инсулина частота аллергических реакций значительно сократилась, хотя изредка эти побочные эффекты все же встречаются. При наличии аллергии на человеческий инсулин (например, появление на коже в месте введения красных зудящих пятен) используют десенсибилизацию, блокаторы H1 -гистаминовых рецепторов, а в тяжелых случаях - глюкокортикостероиды.

Местные реакции в ответ на введение инсулина проявляются в виде различных вариантов липодистрофии - липоатрофии и липогипертрофии.

-

Липогипертрофия может развиться в том числе и при использовании высокоочищенных препаратов человеческого инсулина. Липогипертрофия для некоторых пациентов - косметическая проблема, также из-за нее меняется кинетика всасывания инсулина. В связи с этим для предупреждения ее развития рекомендуют постоянно менять места инъекций в пределах одной области (расстояние между двумя проколами должно составлять не менее 1 см), а также не использовать повторно иглы для шприц-ручек и инсулиновые шприцы.

Преходящие отеки ног, возникающие в связи с задержкой в организме натрия, часто появляются в течение первых недель инсулинотерапии.

Абсцессы в местах инъекций инсулина появляются крайне редко. На месте инъекции кожа должна быть чистой, но дезинфицировать ее специальными средствами перед инъекциями инсулина не надо.

Нарушение зрения вскоре после начала инсулинотерапии отмечают многие больные. Это осложнение связано с изменением рефракции хрусталика и самостоятельно проходит через 2-3 нед, о чем следует предупредить пациентов.

ИУКД, ИКД, ИДД и ИСДД - прозрачные растворы, ИСД и двухфазные инсулины - суспензии, следовательно, непрозрачны на вид, при стоянии расслаиваются с образованием осадка, поэтому перед набором в шприц флакон необходимо взболтать.

Как и другие недавно разработанные ЛС, аналоги инсулина с осторожностью назначают при беременности, хотя достоверных данных о неблагоприятном воздействии не имеется. В настоящее время инсулин лизпро, инсулин аспарт, инсулин детемир и инсулин гларгин по риску применения во время беременности относят к классу В, а инсулин глулизин и инсулин деглудек - к классу С, их использование во время беременности продолжают обсуждать.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Многие ЛС вызывают уменьшение концентрации глюкозы, способствуя гипогликемическому действию инсулина. Среди них наибольшее клиническое значение (наряду с пероральными сахароснижающими препаратами) имеют β-адреноблокаторы и этанол.

-

β-Адреноблокаторы препятствуют действию катехоламинов на β-адренорецепторы, в том числе они подавляют активирующее влияние катехоламинов на гликогенолиз и глюконеогенез. Кроме того, β-адреноблокаторы могут ослаблять ранние адренергические симптомы снижения уровня глюкозы крови, тем самым нарушая своевременное распознавание пациентом гипогликемии.

-

Влияние этанола на метаболизм углеводов обусловлено его ингибирующим действием на глюконеогенез в печени. В связи с этим злоупотребление алкогольными напитками на фоне инсулинотерапии чревато высоким риском развития тяжелых гипогликемических состояний.

Ряд ЛС вызывает повышение уровня гликемии у здоровых людей и нарушает контроль заболевания у пациентов с СД. В частности, выраженным гипергликемическим действием обладают глюкокортикоидные средства.

Производные сульфонилмочевины

Первые ПСМ были открыты во многом благодаря случайности. В 1942 г. M. Janbon и соавт. обнаружили, что сульфаниламиды, использовавшиеся для лечения тифа, вызывают гипогликемию, а A. Loubatires подтвердил обнаруженные свойства ПСМ на экспериментальных животных. И лишь в 50-е гг. XX в. были созданы первые ПСМ, которые можно было применять для лечения СД 2-го типа, - сначала карбутамид (Германия, 1955), а затем толбутамид (США, 1956). Именно толбутамид первым среди ПСМ получил широкое распространение в клинической практике и заложил основу для разработки новых ЛС этой группы. В 1984 г. появились два ПСМ второго поколения - глибенкламид и глипизид.

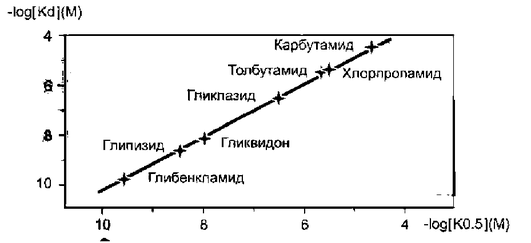

На сегодняшний день в мире насчитывают более 20 различных ПСМ. Выделяют ПСМ первого поколения (карбутамид, толбутамид, хлорпропамид, толазамид) и второго поколения (гликвидон, гликлазид, глибенкламид, глипизид, глимепи-рид). ПСМ первого поколения в настоящее время практически не применяют, так как ПСМ второго поколения превосходят их по выраженности гипогликемического действия и реже вызывают побочные эффекты.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Механизм действия ПСМ связан с их влиянием на β-клетки островков поджелудочной железы. На мембране β-клеток ПСМ связываются со специфическими сульфонилмочевинными рецепторами - компонентами аденозинтрифосфат (АТФ)-зависимых K+-каналов.

Большинство ПСМ взаимодействуют с белком молекулярной массой 140 кДа (сульфонилмочевинный рецептор-1), но глимепирид связывается с белком молекулярной массой 65 кДа (сульфонилмочевинный рецептор-X). Помимо сульфонилмочевинного рецептора-1, в состав K+ -канала входит еще и внутримембранная субъединица Kir6.2, которая отвечает за транспорт ионов калия.

При активации сульфонилмочевинных рецепторов β-клеток происходит закрытие АТФ-зависимых K+ -каналов и деполяризация мембран β-клеток. Из-за деполяризации клеточных мембран происходит открытие Са2+ -каналов, и ионы кальция начинают поступать внутрь β-клеток. Это ведет к высвобождению запасов инсулина из внутриклеточных депо и выбросу инсулина в кровь.

ПСМ повышают чувствительность β-клеток к глюкозе крови, поэтому их применение оправданно только у пациентов с функционирующими β-клетками.

При правильно подобранном режиме приема основная часть стимулированного выброса инсулина происходит после приема пищи, когда уровень глюкозы крови закономерно повышается. Наибольшим сродством к АТФ-зависимым K+ -каналам β-клеток обладает глибенкламид, поэтому он имеет наиболее выраженный сахароснижающий эффект среди всех ПСМ (рис. 4.3).

Экстрапанкреатические эффекты ПСМ не имеют большого клинического значения, поскольку не играют существенной роли в лечебном воздействии ЛС данной группы. Тем не менее некоторые ПСМ (особенно глимепирид) в небольшой степени увеличивают количество рецепторов инсулина и транспортеров глюкозы в мышечной и жировой тканях, за счет чего уменьшается инсулинорезистентность. ПСМ стимулируют высвобождение соматостатина, тем самым они в некоторой степени подавляют секрецию глюкагона.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

ПСМ хорошо всасываются в ЖКТ, но совместный прием пищи или выраженная гипергликемия у пациента могут уменьшать скорость всасывания. Это связано с тем, что гипергликемия угнетает моторную функцию ЖКТ, что ведет к нарушению абсорбции многих ЛС. Поэтому ЛС обычно рекомендуют принимать за 30 мин до еды.

Глибенкламид имеет наименьший показатель биодоступности среди всех ПСМ, поэтому относительно недавно была разработана его так называемая микронизированная форма, обладающая улучшенными фармакокинетическими показателями (табл. 4.9).

В крови значительная часть ПСМ (90-99%) связывается с белками плазмы. Действовать ПСМ начинают спустя 2-3 ч после приема (микронизированная форма глибенкламида - через 1 ч). Несмотря на короткие периоды полувыведения, длительность действия ПСМ существенно больше, так что большинство ЛС принимают 1-2 раза в день. С одной стороны, это объясняет склонность ПСМ к распределению и кумуляции в организме, а с другой - формирование активных метаболитов. Глипизид выводится несколько быстрее остальных ПСМ, поэтому его необходимо принимать 3-4 раза в сутки, в связи с чем была разработана его новая форма - замедленного высвобождения. Она имеет осмотическую оболочку, пропускающую жидкость внутрь таблетки с постепенным высвобождением активного вещества. Эта форма глипизида получила название «гастроинтестинальная терапевтическая система», ее необходимо принимать лишь 1 раз в сутки.

Все ПСМ метаболизируют в печени, иногда с формированием активных метаболитов (глибенкламид, глимепирид). Выведение ПСМ осуществляется, как правило, через почки, но гликвидон на 95% элиминируется с желчью через кишечник, поэтому при наличии у пациента почечной недостаточности из всех ПСМ предпочтительнее это ЛС.

| ЛС | Биодоступность, % | Связывание с белками плазмы, % | Период полувыведения, ч | Продолжительность действия, ч | Путь элиминации |

|---|---|---|---|---|---|

ПСМ первого поколения |

|||||

Хлорпропамид |

90 |

90 |

36 |

24-60 |

Почечный, 100% |

ПСМ второго поколения |

|||||

Глибенкламид |

64-90 |

99 |

10-12 |

16-24 |

Почечный, 50%, печеночный, 50% |

Глибенкламид микронизированный |

90-100 |

99 |

4-10 |

12-24 |

Почечный, 50%, печеночный, 50% |

Глипизид с контролируемым высвобождением |

90 |

98-99 |

2-5 |

24 |

Почечный, 80-85% |

Гликлазид |

? |

94 |

8-11 |

12 |

Почечный, 60-70% |

Гликлазид модифицированного высвобождения |

95 |

94 |

12-20 |

24 |

Почечный, 60-70% |

Гликвидон |

95 |

98 |

1,5 |

6-8 |

Печеночный, 95% |

Глимепирид |

100 |

99 |

6-9 |

24 |

Почечный, 60% |

ПОКАЗАНИЯ

ЛС, повышающие секрецию инсулина, уже почти 60 лет с успехом применяют для лечения больных СД 2-го типа. Несмотря на наличие у большинства больных СД 2-го типа гиперинсулинемии, для преодоления имеющейся инсулинорезистентности собственного инсулина недостаточно, и необходимо медикаментозно увеличивать концентрацию гормона в крови. Хорошая компенсация СД с помощью ПСМ предупреждает и замедляет прогрессирование поздних осложнений заболевания.

ПСМ обладают наиболее выраженным гипогликемическим действием среди всех пероральных сахароснижающих препаратов: монотерапия ПСМ снижает уровень HbA1C в среднем на 1,5%. Относительная терапевтическая эффективность ПСМ второго поколения по меньшей мере в 100 раз выше по сравнению с ПСМ первого поколения, поэтому в настоящее время последние применяют редко. Лечение с помощью ПСМ рекомендуют начинать с более слабых ЛС (например, с гликлазида или глимепирида), а при неэффективности переходить на более сильные ПСМ (глибенкламид).

ПСМ второго поколения назначают, начиная с минимальных доз; при необходимости дозу постепенно увеличивают (с интервалом 1-2 нед). В табл. 4.10 показаны дозы и режим приема ПСМ. У пожилых больных следует применять ЛС с наименьшей продолжительностью действия, учитывая высокий риск гипогликемических состояний у данной категории пациентов.

| Препарат | Суточная доза, мг | Кратность приема, раз в сутки |

|---|---|---|

Глибенкламид |

2,5-20 |

1-2 |

Глибенкламид микронизированный |

1,75-14 |

1-2 |

Гликлазид |

80-320 |

1-2 |

Гликлазид модифицированного высвобождения |

30-120 |

1 |

Глипизид |

2,5-30 |

1-2 |

Глипизид с контролируемым высвобождением |

5-20 |

1 |

Глимепирид |

1-8 |

1 |

Гликвидон |

30-120 |

1-3 |

ПСМ применяют как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими пероральными сахароснижающими препаратами или инсулином. Следует помнить, что назначать два разных ПСМ одновременно нельзя. Монотерапия ПСМ показана больным СД 2-го типа с нормальной массой тела и сниженным уровнем C-пептида, т.е. с преобладанием недостаточной секреции инсулина.

Абсолютная недостаточность инсулина. Со временем компенсация гипергликемии на фоне ПСМ у таких пациентов может ухудшаться из-за развития абсолютной недостаточности инсулина, при этом возникают:

При истинном дефиците инсулина показано назначение той или иной схемы инсулинотерапии. Комбинированное применение ПСМ и инсулина у больных СД 2-го типа не имеет преимуществ в контроле заболевания по сравнению с монотерапией инсулином.

Комбинированная терапия. В качестве комбинированной терапии наиболее часто совместно назначают ПСМ и метформин, как правило, больным с избыточной массой тела, у которых монотерапия метформином не принесла успеха. При достижении стойкой компенсации заболевания следует попробовать снизить дозу ПСМ и вернуться к монотерапии метформином. Необходимо избегать назначения слишком высоких доз ПСМ, поскольку, с одной стороны, возрастает риск развития гипогликемических состояний, а с другой - постоянная гиперстимуляция β-клеток приводит к их истощению. Медикаментозно же вызываемая постоянная гиперинсулинемия только усиливает периферическую инсулинорезистентность; иными словами, формируется резистентность к действию ПСМ. Тогда пациента переводят на инсулинотерапию. Иногда это временная мера, и через несколько месяцев, когда чувствительность β-клеток поджелудочной железы к ПСМ восстановится, можно постепенно заменить инсулин на ПСМ. При неэффективности комбинации ПСМ и метформина или при наличии противопоказаний к назначению метформина можно использовать комбинацию ПСМ и тиазолидиндионов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания к назначению ЛС, повышающих секрецию инсулина, включают СД 1-го типа, беременность, лактацию, тяжелую почечную или печеночную недостаточность.

В настоящее время большинство ПСМ по риску применения во время беременности относят к классу С; использование их у беременных женщин не рекомендуют, вместо них проводят инсулинотерапию.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Пациенты обычно хорошо переносят ПСМ, но возможны и побочные эффекты.

Гипогликемия - наиболее частый побочный эффект ЛС описываемой группы (особенно таких, как хлорпропамид и глибенкламид). Риск развития тяжелой гипогликемии составляет не более 1-3% для ПСМ второго поколения. Он существенно выше у лиц пожилого возраста, что объясняется большей встречаемостью в этом возрасте факторов, провоцирующих гипогликемию. К таким факторам относят:

Кроме того, следует учитывать, что с возрастом у некоторых больных масса тела снижается, и сохранение приема ПСМ в прежней дозировке может привести к гипогликемии. Лечение гипогликемии, вызванной ПСМ, проводят с помощью внутривенного введения раствора декстрозы, а учитывая длительный период действия ПСМ, могут понадобиться повторные введения в течение 24-48 ч.

Увеличение массы тела за счет увеличения секреции эндогенного инсулина на фоне приема ПСМ отмечают часто. Увеличения массы тела можно избежать при соблюдении гипокалорийной диеты.

Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы. ПСМ первого поколения увеличивали риск смерти больных от сердечно-сосудистой патологии. Однако британское исследование United Kingdom Prospective Diabetes Study, в котором изучали ПСМ второго поколения, не выявило на фоне их приема увеличения смертности больных. Тем не менее при развитии у больных СД 2-го типа инфаркта миокарда зафиксировано статистически значимое увеличение смертности при приеме ПСМ по сравнению с больными, получавшими инсулинотерапию.

Это связано с тем, что ПСМ блокируют АТФ-зависимые K+-каналы в миокарде и коронарных сосудах, что нарушает дилатацию сосудов; ухудшается левожелудочковая функция и, как результат, формируется более обширная зона некроза.

Следовательно, при развитии у больного любого острого сердечно-сосудистого осложнения необходимо заменить лечение ПСМ на инсулинотерапию.

Побочные эффекты со стороны ЖКТ включают тошноту, рвоту, диарею, анорексию и даже холестатическую желтуху, но частота их возникновения довольно низкая.

Аллергические реакции на введение ПСМ также редки: кожную сыпь наблюдают менее чем у 1% пациентов.

Крайне редко ПСМ вызывают лейко- и тромбоцитопении, агранулоцитоз, апластическую и гемолитическую анемии.

Хлорпропамид имеет два специфических побочных эффекта.

-

Дисульфирамоподобная реакция - неприятные ощущения в виде «приливов» крови к лицу - возникают за счет ингибирования метаболизма ацетальдегида на фоне хлорпропамида после приема алкоголя.

-

Синдром неадекватной секреции АДГ. Хлорпропамид, потенцируя действие АДГ, может вызывать гипонатриемию и значительную задержку жидкости в организме.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЛС (в частности, β-адреноблокаторы и этанол), обладающие гипогликемическим действием, при совместном приеме с ПСМ способны провоцировать развитие гипогликемических состояний.

Некоторые ЛС вытесняют ПСМ из связи с белками плазмы, за счет чего повышается концентрация свободного ПСМ в крови и возрастает его влияние на β-клетки. К таким ЛС относят другие ПСМ (например, тиазидные диуретики), клофибрат, производные салициловой кислоты, варфарин.

Если дозу ПСМ подбирают на фоне приема средств с гипергликемизирующим действием, то резкая отмена последних может вызвать развитие гипогликемии.

Меглитиниды

Меглитиниды применяют для лечения СД 2-го типа с 1997 г. Первым ЛС стал репаглинид (производное бензойной кислоты), а чуть позже был зарегистрирован натеглинид (производное D-фенилаланина).

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Механизм действия меглитинидов, как и ПСМ, тесно связан с их действием на АТФ-зависимые K+ -каналы, но их действие опосредовано специфическими рецепторами, отличными от сульфонилмочевинных рецепторов-1. Под действием меглитинидов закрываются K+ -каналы и по описанному выше механизму возрастает чувствительность β-клеток к стимуляции глюкозой, что увеличивает секрецию инсулина в ответ на повышение уровня гликемии. Важная особенность меглитинидов заключается в том, что они восстанавливают раннюю фазу секреции инсулина, а вследствие короткого периода действия не развивается длительная гиперинсулинемия.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Особенность фармакокинетики меглитинидов и большое их преимущество - способность всасываться в ЖКТ за очень короткое время. Эти ЛС начинают действовать через несколько минут после приема, но продолжительность их действия гораздо меньше, чем ПСМ, - всего 3-4 ч, поэтому меглитиниды принимают при каждом приеме пищи (табл. 4.11).

Метаболизм меглитинидов осуществляет печень, а выводятся они преимущественно через кишечник, что позволяет использовать их при лечении больных СД 2-го типа с умеренным нарушением функции почек.

ПОКАЗАНИЯ

Особенности механизма действия и фармакокинетики позволили меглитинидам занять отдельную нишу в лечении СД 2-го типа. Благодаря этим особенностям группа получила свое второе название - прандиальные регуляторы гликемии. Действительно, по сравнению с ПСМ меглитиниды больше снижают постпрандиальный уровень гликемии, но в меньшей степени уменьшают уровень гликемии натощак. Меглитиниды принимают либо непосредственно перед едой, либо во время еды, либо спустя несколько минут после еды. Уровень инсулина возвращается к исходному через 3 ч после приема меглитинидов, что имитирует физиологическую секрецию инсулина на прием пищи и позволяет снизить вероятность гипогликемии в промежутках между едой. Таким образом, эти ЛС позволяют больному более гибко подходить к соблюдению режима питания. В случае пропуска приема пищи прием ЛС также пропускают, что важно для относительно молодых пациентов, ведущих активный образ жизни, так как при лечении ПСМ в этом случае возникал бы риск гипогликемии. Учитывая высокую стоимость ЛС, наиболее рациональным выглядит их назначение в комбинации с метформином тем больным, у которых монотерапия метформином не позволила получить удовлетворительную компенсацию заболевания, особенно если повышен постпранди-альный уровень гликемии. В то же время меглитиниды могут быть использованы также в качестве монотерапии (эффективность соответствует таковой для ПСМ) или в комбинации с тиазолидиндионами.

| Параметры | Репаглинид | Натеглинид |

|---|---|---|

Биодоступность, % |

56 |

73 |

Связывание с белками плазмы, % |

98 |

98 |

Период полувыведения, ч |

1 |

1,5 |

Продолжительность действия, ч |

3-4 |

3-4 |

Путь элиминации |

90% печеночный |

90% почечный |

Репаглинид более эффективно снижает уровень HbA1C по сравнению с натеглинидом. Репаглинид назначают в суточной дозе 0,5-16 мг, а натеглинид - в суточной дозе 120-480 мг. Принимают препараты 3-4 раза в сутки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания к назначению меглитинидов следующие:

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Пациенты обычно хорошо переносят меглитиниды, но возможны побочные эффекты:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Меглитиниды следует с осторожностью использовать с препаратами, обладающими гипогликемическим действием. Репаглинид не рекомендуют комбинировать с гемфиброзилом, так как последний значительно усиливает действие данного препарата. Также действие меглитинидов существенно возрастает при совместном использовании с некоторыми хинолонами.

Бигуаниды

История применения бигуанидов в медицине уходит корнями в Средние века, когда в Европе для лечения СД использовалась Galega officinalis, или французская лилия, содержащая гуанидин - вещество, которое и оказывало определенное целебное действие. В чистом виде гуанидин слишком токсичен. В 1918-1920 гг. были разработаны первые ЛС - производные гуанидина, получившие название «бигуаниды» , один из которых использовали недолгое время в клинической практике, но вскоре запретили из-за токсического влияния на печень.

В 1957-1958 гг. вслед за внедрением первых ПСМ были предложены современные бигуаниды: фенформин¤ (фенэтилбигуанидρ ), метформин (N, N-диметилбигуанидρ ) и буформин (L-бутилбигуанидρ ).

Судьба этих трех ЛС оказалась неодинаковой. Фенформин¤ , обладающий наиболее выраженным сахароснижающим действием, начали широко применять для лечения СД 2-го типа. Но к середине 1970-х гг. было накоплено достаточное количество данных, подтверждающих относительно высокую частоту развития лактатацидоза и повышение смертности больных на фоне приема фенформина¤ . На основании этого Комитета по контролю за лекарственными веществами и пищевыми добавками (США) в 1976 г. запретил использование всех ЛС группы бигуанидов в клинической практике на территории США. Наиболее часто лактатацидоз встречался при применении фенформина¤ , поэтому от него в итоге отказались практически во всех странах мира. Буформин (в связи с относительно слабым гипогликемическим эффектом и потенциальным риском лактатацидоза) также был снят с производства. А метформин, обладающий достаточным сахароснижающим действием и редко вызывающий лактатацидоз, завоевал заслуженную популярность как в Европе, так и в России. Более того, с 1995 г. он был снова разрешен для применения на территории США.

Таким образом, в настоящее время во всех странах мира из группы бигуанидов применяют только метформин.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Механизм действия метформина (в отличие от ПСМ и меглитинидов) не связан с увеличением секреции инсулина. Метформин не изменяет и даже снижает базальный уровень секреции инсулина. Связываясь с фосфолипидами клеточных мембран [возможно, активируя циклический аденозинмонофосфат (цАМФ)-протеинкиназу], он вызывает ряд эффектов:

-

увеличивает поглощение глюкозы периферическими тканями (преимущественно скелетными мышцами). В связи с этим эффект метформина можно охарактеризовать не как гипогликемический, а как антигипергликемический. В итоге под действием метформина происходит уменьшение инсулино-резистентности;

-

снижает концентрацию свободных жирных кислот в плазме крови и улучшает другие показатели липидного спектра (в частности, снижает уровень триглицеридов);

-

замедляет всасывание глюкозы в тонком кишечнике и в некоторой степени снижает аппетит (анорексигенное действие);

-

активирует фибринолиз и снижает агрегационные свойства тромбоцитов путем подавления активности ингибитора активатора тканевого плазминогена-1.

Последние два эффекта имеют небольшое клиническое значение.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Всасывание метформина в основном происходит в тонком кишечнике, при смешивании с пищей процесс всасывания замедляется. В плазме крови метформин практически не связывается с белками. Период полувыведения метформина относительно небольшой - всего 1,5-4 ч. Метформин не метаболизирует в печени, а выводится с мочой в неизмененном виде. Другие фармакокинетические характеристики метформина в табл. 4.12.

| Параметр | Метформин | Пиоглитазон | Росиглитазон |

|---|---|---|---|

Биодоступность, % |

50-60 |

Нет данных |

99 |

Связывание с белками плазмы, % |

Незначительное |

99 |

99,8 |

Период полувыведения, ч |

1,5-4 |

3-7 (16-24*) |

3-4 |

Продолжительность действия, ч |

9-12 |

24 |

12-24 |

Путь элиминации |

Почечный - 90% |

Печеночный - 70-85% |

Почечный - 64% |

* Для активных метаболитов.

ПОКАЗАНИЯ

Метформин (при отсутствии противопоказаний) рекомендуют назначать всем больным с впервые выявленным СД 2-го типа в дополнение к диетотерапии и физическим нагрузкам, вне зависимости от массы тела пациентов. Высокая эффективность метформина была неоднократно доказана во многих крупных исследованиях, в том числе в исследовании United Kingdom Prospective Diabetes Study, которое показало, что строгая компенсация СД с помощью метформина предупреждает и замедляет прогрессирование поздних осложнений заболевания у больных СД 2-го типа и увеличивает продолжительность жизни больных. Монотерапия метформином снижает уровень HbA1C примерно на 1,5%, что говорит об одинаковой эффективности ПСМ и метформина. В то же время (в отличие от ПСМ) метформин не вызывает гипогликемии и увеличения массы тела.

Принципы титрации дозы метформина:

-

стартовая доза 500 мг 1-2 раза в сутки во время еды утром и/или вечером;

-

через 5-7 сут при отсутствии побочных эффектов со стороны ЖКТ по 850- 1000 мг 2 раза в сутки утром и вечером;

-

при появлении побочных эффектов со стороны ЖКТ снижают дозу до начальной и пробуют увеличить ее позднее;

-

максимальная эффективная доза обычно составляет 1000 мг 2 раза в сутки, дальнейшее увеличение дозы до 3 г/сут ненамного увеличивает эффективность препарата.

Метформин применяют в качестве комбинированной терапии вместе с ЛС практически всех других групп сахароснижающих препаратов. Наиболее часто этот препарат комбинируют с ПСМ второго поколения и иДПП-4, если невозможно достичь компенсации СД с помощью монотерапии метформином. Кроме того, у больных СД 2-го типа с ожирением, получающих инсулинотерапию, метформин иногда дополнительно назначают с целью снизить инсулинорезистентность и предотвратить дальнейшее увеличение массы тела пациента.

В настоящее время метформин рассматривают в качестве ЛС, способного предотвратить или отсрочить развитие СД 2-го типа. Использование метформина для профилактики СД 2-го типа у лиц с ожирением и НТГ изучалось в крупном рандомизированном исследовании Diabetes Prevention Program. Выяснилось, что на фоне метформина частота развития СД 2-го типа была статистически значительно ниже по сравнению с плацебо, но выше по сравнению с группой пациентов, выполнявших интенсивную программу физических упражнений и правильного питания.

Согласно рекомендациям экспертов Американской диабетической ассоциации, применение метформина (по 850 мг 2 раза в сутки) для лечения пациентов с нарушением гликемией натощак и НТГ оправданно лишь у определенной группы пациентов с наличием одного из следующих факторов:

При этом терапию метформином необходимо сочетать с немедикаментозным лечением (диета и физическая нагрузка).

СПКЯ - одна из наиболее частых причин нарушений менструального цикла и женского бесплодия. Патогенез этого заболевания напрямую связан с наличием у пациенток инсулинорезистентности. Применение ЛС, повышающих чувствительность тканей к инсулину, у женщин с СПКЯ приводит к нормализации менструальной функции, а также способствует наступлению овуляции, особенно в комбинации с кломифеном (см. «Синдром поликистозных яичников»). Следует особо отметить, что, по данным проведенного в 2005 г. исследования, в настоящее время не существует убедительных доказательств эффективности метформина в качестве ЛС для лечения ожирения или избыточной массы тела, поэтому при отсутствии сопутствующего СД 2-го типа или СПКЯ назначение метформина с целью снижения массы тела неоправданно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Общие противопоказания к использованию всех ЛС, повышающих чувствительность периферических тканей к инсулину:

Помимо этого, противопоказания к назначению метформина - все предрасполагающие к развитию лактатацидоза факторы:

Поскольку метформин за счет снижения инсулинорезистентности способствует наступлению овуляции у женщин с бесплодием, вызванным СПКЯ, при назначении ЛС рекомендуют использовать средства контрацепции, если женщина не планирует беременность.

В настоящее время по риску применения во время беременности метформин относят к классу В. Он не показан для лечения ГСД. Если женщина принимала этот препарат до наступления беременности, вместо него следует назначить инсулинотерапию.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Метформин, в отличие от ПСМ и препаратов инсулина, не вызывает гипогликемию.

Неприятные ощущения со стороны ЖКТ в начале лечения метформином предъявляют около 10-20% пациентов:

Симптомы диспепсии можно объяснить замедлением всасывания глюкозы в кишечнике, что приводит к усилению процессов брожения. К счастью, у большинства пациентов подобная симптоматика быстро проходит. Во избежание развития жалоб со стороны ЖКТ лечение метформином следует начинать с малых доз, а его прием осуществлять вместе с пищей.

Метформин нарушает всасывание витамина В12 , поэтому при длительном приеме препарата у некоторых больных уменьшается концентрация витамина В12 в сыворотке крови, хотя В12 -мегалобластная анемия вследствие использования метформина развивается исключительно редко. Всасывание комплекса, состоящего из витамина В12 и внутреннего фактора Касла, - кальций-зависимый процесс, поэтому для улучшения всасывания при снижении концентрации витамина В12 в крови следует назначить внутрь препараты кальция. Контроль уровня витамина В12 в крови рекомендуют проводить каждые 2-3 года.

Лактатацидоз - опасное для жизни состояние, вызванное накоплением лактата в организме (возникает при концентрации лактата в плазме выше 4 мэкв/л). Это наиболее грозный побочный эффект метформина, он возникает при:

При применении бигуанидов возрастает вероятность развития лактатацидоза, поскольку бигуаниды, с одной стороны, стимулируют продукцию лактата в мышцах, а с другой - подавляют глюконеогенез в печени (лактат, наряду с аланином, относят к основным субстратам этого процесса). Летальность при истинном бигуанид-индуцированном лактатацидозе может достигать 50%. Высокая частота возникновения лактатацидоза стала во многих странах причиной запрета фенформина¤ - ЛС из группы бигуанидов.

Фармакокинетика метформина имеет ряд преимуществ по сравнению с фармакокинетикой фенформина¤ : во-первых, метформин значительно меньше накапливается в мышцах, во-вторых, он имеет короткий период полувыведения. Если в физиологических условиях концентрация лактата в плазме составляет 0,5-1,5 ммоль/л, то на фоне приема метформина у пациентов без соответствующих противопоказаний она не превышает 2 ммоль/л, тогда как для развития лактатацидоза необходимо не менее 4 ммоль/л.

Вероятность лактатацидоза у больных СД 2-го типа при приеме обычных доз метформина не выше, чем при приеме других пероральных сахароснижающих препаратов. Таким образом, на фоне метформина в большинстве случаев возникает не метформин-индуцированный, а метформин-ассоциированный лактатацидоз, связанный в первую очередь с каким-либо соматическим заболеванием. Вот почему перед назначением метформина необходимо внимательно обследовать пациента, чтобы не допустить прием этого ЛС лицами, имеющими противопоказания. Развитие лактатацидоза при отсутствии каких-либо предрасполагающих факторов возможно лишь при длительной передозировке метформина.

На фоне приема метформина рекомендуют определять уровень лактата в крови 2 раза в год, хотя на практике такой частый контроль у большинства пациентов не оправдан. Повышение уровня лактата в крови нередко отмечают при выраженной физической активности, а также вследствие нарушения условий забора и преаналитической подготовки проб (например, использование жгута, длительное хранение образца крови в тепле). При внезапном появлении болей в мышцах на фоне приема метформина его следует немедленно отменить и измерить уровень лактата в крови.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Хотя метформин сам по себе не вызывает гипогликемии, при совместном его использовании с ПСМ и инсулином риск развития гипогликемии возрастает.

Циметидин конкурентно ингибирует секрецию метформина в канальцах почек, поэтому почечный клиренс метформина при совместном приеме циметидина замедляется. При этом усиливается антигипергликемическое действие метформина; следовательно, при комбинированной терапии вместе с ПСМ или инсулином риск гипогликемии возрастает еще больше. Воздействия других блокаторов H2 -гистаминовых рецепторов на клиренс метформина не обнаружено.

Вводимые внутривенно контрастные вещества при проведении артериографии могут вызывать острую почечную недостаточность с олигурией у пациентов с начальной стадией поражения почек. Для предотвращения развития на этом фоне лактатацидоза следует отменить метформин за 48 ч до ангиографии и возобновить прием ЛС только через 48 ч после окончания процедуры.

Тиазолидиндионы

С 1997 г. в клиническую практику вошли тиазолидиндионы (глитазоны), в основе химической структуры которых лежит тиазолидиновое кольцо. Тиазолидиндионы - высокоаффинные агонисты ядерных рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом PPAR-γ (название этого класса рецепторов связано с тем, что активация некоторых PPAR приводит к существенному увеличению числа пероксисом в печени). Первым ЛС, допущенным к использованию в клинической практике, стал троглитазон, но уже в 2000 г. его применение в ряде стран было запрещено из-за гепатотоксичности. На сегодняшний день из группы тиазолидиндионов применяют два ЛС - пиоглитазон и росиглитазон.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Механизм действия тиазолидиндионов такой же, как и метформина, и основан на повышении чувствительности периферических тканей к инсулину.

PPAR-γ регулирует транскрипцию генов, отвечающих за метаболизм углеводов и жиров. PPAR-γ преимущественно экспрессируется в жировой ткани, но он присутствует и в других тканях. Концентрация PPAR-γ в скелетных мышцах повышается у больных с избыточной массой тела и СД, причем количество PPAR-γ положительно коррелирует с концентрацией инсулина в плазме крови.

Вероятно, снижение инсулинорезистентности на фоне тиазолидиндионов происходит за счет повышения синтеза транспортеров глюкозы; при этом увеличивается транспорт глюкозы внутрь адипоцитов и миоцитов, где активируются процессы синтеза гликогена и гликолиза. Тиазолидиндионы действуют лишь при наличии инсулина - они, как и метформин, помогают инсулину оказывать действие на ткани организма. Следует отметить, что тиазолидиндионы, по сравнению с метформином, в значительно большей степени снижают инсулинорезистентность тканей, а глюконеогенез в печени они подавляют незначительно.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Тиазолидиндионы хорошо всасываются в ЖКТ и почти полностью связываются с белками плазмы (см. табл. 4.11). Максимальную концентрацию пиоглитазон в крови достигает через 2-4 ч, росиглитазон - уже через 1 ч. Тиазолидиндионы метаболизируются в печени, при этом у пиоглитазона происходит формирование активных метаболитов, что обеспечивает большую продолжительность его действия. Несмотря на то что росиглитазон выводится преимущественно почками, при легкой и средней степени почечной недостаточности ЛС можно назначать без корректировки дозы.

ПОКАЗАНИЯ

Применение тиазолидиндионов для лечения СД 2-го типа наиболее рационально в сочетании с метформином, если монотерапия метформином не принесла успеха, либо в сочетании с ПСМ, если метформин не эффективен или противопоказан у данного пациента (например, в связи с почечной недостаточностью). Комбинированная терапия тиазолидиндионами и ИСД (ИДД) также позволяет улучшить контроль заболевания (уровень HbA1C может дополнительно снижаться более чем на 1%), причем при меньших дозах инсулина у тех больных, которые получали ранее монотерапию большими дозами инсулина (более 30 ЕД/сут). В то же время при совместном использовании тиазолидиндионов и инсулина существенно повышается вероятность задержки жидкости в организме (см. подраздел «Побочные эффекты»). В связи с этим данную комбинацию ЛС следует с осторожностью назначать пациентам из группы риска по развитию сердечной недостаточности.

Применение тиазолидиндионов для профилактики СД 2-го типа у пациентов из группы высокого риска на сегодняшний день - дискуссионный вопрос. По данным рандомизированного исследования Troglitazone in Prevention of Diabetes, прием троглитазона в значительной степени снижал частоту развития СД 2-го типа по сравнению с плацебо у женщин, имевших ГСД в анамнезе. Хотя троглитазон к настоящему моменту уже не рекомендован к использованию, результаты указанного исследования позволяют предположить, что и другие тиазолидиндионы способны предотвращать развитие СД 2-го типа. Действительно, в крупном исследовании Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication прием росиглитазона снижал риск развития СД 2-го типа. Тем не менее на сегодняшний день тиазолидиндионы не показаны для широкого использования с целью профилактики данного заболевания.

Максимальная суточная доза пиоглитазона 15-45 мг, назначают 1 раз в сутки. Росиглитазон применяют 1-2 раза в сутки в дозе 2-8 мг/сут.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Общие противопоказания к использованию всех ЛС, повышающих чувствительность периферических тканей к инсулину, - СД 1-го типа, беременность и лактация. Тиазолидиндионы противопоказаны при сердечной недостаточности III и IV класса, а также при уровне аланинаминотрансферазы (АЛТ) выше верхней границы нормы в 2,5 раза.

В настоящее время по риску применения во время беременности пиоглитазон и росиглитазон относят к классу C. Использование их для лечения ГСД не рекомендуют. Если женщина принимала эти ЛС до наступления беременности, вместо них следует назначить инсулинотерапию.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Тиазолидиндионы, в отличие от ПСМ и инсулина, не вызывают гипогликемию, их применение сопряжено с развитием иных побочных эффектов.

Гепатотоксичность. Именно из-за гепатотоксичности троглитазон (первое ЛС из этой группы) был снят в США с производства. Другие тиазолидиндионы не обладают гепатотоксичностью, так как в контролируемых клинических исследованиях частота повышения уровня АЛТ на фоне терапии тиазолидиндионами не отличалась от таковой на фоне приема других пероральных сахароснижающих препаратов. При этом гепатотоксичность троглитазона связывают с наличием в его составе токоферольного кольца, которое отсутствует у росиглитазона и пиоглитазона.

Также возможно развитие:

Сообщений о гепатотоксичности пиоглитазона на момент публикации в доступных источниках не обнаружено.

В связи с вышесказанным перед назначением тиазолидиндионов следует оценить функцию печени. При наличии клинических признаков активного заболевания печени или при уровне АЛТ выше верхней границы нормы в 2,5 раза от использования тиазолидиндионов следует воздержаться.

В первый год приема тиазолидиндионов необходимо регулярно (обычно каждые 2-3 мес) определять уровень АЛТ в сыворотке крови. При небольшом исходном повышении уровня АЛТ (до 2,5 раза от верхней границы нормы) следует контролировать уровень АЛТ еще чаще.

Если в процессе лечения уровень АЛТ становится в 3 раза выше верхней границы нормы, рекомендуют повторить анализ и при аналогичном результате прекратить прием ЛС. При появлении желтухи ЛС также отменяют.

Увеличение массы тела - побочный эффект, который отсутствует у метформина (в отличие от тиазолидиндионов). Данное явление имеет дозозависимый и времязависимый характер. Следует отметить, что увеличение массы тела наблюдают как на фоне монотерапии тиазолидиндионами, так и при их сочетании с ПСМ или инсулином, причем в последнем случае масса тела увеличивается наиболее существенно. Природа этого феномена не вполне ясна. С одной стороны, компенсация СД устраняет глюкозурию и увеличивает реальную калорийность пищи, что закономерно обусловливает повышение массы тела. С другой стороны, происходит пролиферация новых адипоцитов, что вызывает перераспределение жировой ткани в сторону увеличения подкожного «депо».

Задержка жидкости в организме - частый побочный эффект тиазолидиндионов и, по-видимому, наиболее весомая причина увеличения массы тела. Задержка жидкости способствует возникновению не только увеличения массы тела, но и периферических отеков, сердечной недостаточности, а также анемии вследствие гемодилюции.

Отеки стоп на фоне монотерапии тиазолидиндионами возникают у 3-5% больных. При назначении этих ЛС в комбинации с другими пероральными сахароснижающими препаратами частота периферических отеков еще больше возрастает. При одновременном назначении тиазолидиндионов с инсулином частота периферических отеков составляет примерно 13-16%. При развитии отеков стоп на фоне терапии тиазолидиндионами следует в первую очередь исключить сердечную недостаточность и другие возможные причины возникновения отеков (нефротический синдром, терапию дигидропиридиновыми антагонистами кальция). В случае необходимости для лечения отеков стоп, вызванных тиазолидиндионами, используют диуретики.

Сердечная недостаточность на фоне монотерапии тиазолидиндионами развивается менее чем у 1% пациентов. В то же время при добавлении тиазолидиндионов к инсулинотерапии частота сердечной недостаточности возрастает до 2-3% по сравнению с 1% на фоне монотерапии инсулином. При развитии сердечной недостаточности на фоне терапии тиазолидиндионами следует тщательно обдумать необходимость их дальнейшего применения у данного пациента. Если у пациента ранее имелась дисфункция левого желудочка, тиазолидиндионы отменяют в обязательном порядке.

Росиглитазон и пиоглитазон в соответствующих дозах примерно в одинаковой степени вызывают упомянутые побочные эффекты, хотя прямых сравнительных исследований не проводилось.

При наличии факторов риска развития сердечной недостаточности стартовую дозу ЛС уменьшают (росиглитазона до 4 мг, пиоглитазона до 15 мг). Увеличивать дозу до оптимальной необходимо под строгим контролем для выявления возможных признаков сердечной недостаточности.

Факторы риска развития сердечной недостаточности:

Если у больного сердечная недостаточность функциональных I-II класса, лечение тиазолидиндионами следует начинать с минимальных доз: 2 мг росиглитазона и 15 мг пиоглитазона.

В 2007 г. появились данные о том, что росиглитазон, возможно, повышает риск инфаркта миокарда, сердечно-сосудистой смерти и переломов костей (у женщин), поэтому он был запрещен в Европе и ограничена его продажа в США, но эти факты требуют дальнейшего изучения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Эффективность тиазолидиндионов существенно возрастает при совместном использовании с гемфиброзилом и некоторыми хинолонами.

Ингибиторы α-глюкозидаз

Разработка данной группы ЛС началась в конце 1960-х гг. Идея состояла в том, чтобы блокировать деятельность особых ферментов кишечника - α-глюкозидаз. Дисахариды и олигосахариды в кишечнике не всасываются, но под действием α-глюкозидаз расщепляются там до всасывающихся моносахаридов. Первые ингибиторы α-глюкозидаз, полученные из пшеничной муки, действовали только на панкреатическую α-амилазу, поэтому клинический эффект был выражен слабо. Спустя некоторое время из культуры Actinoplanes utanhensis был выделен псевдотетрасахарид, который впоследствии был назван акарбозой. Вторым ЛС, внедренным в широкую клиническую практику, стал миглитол - производное дезоксинойримицина, которое по своей структуре можно отнести к моносахаридам.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Механизм действия ингибиторов α-глюкозидаз в первую очередь связан с их влиянием на ферменты, расположенные в «щеточной каемке» энтероцитов. Акарбоза и миглитол обратимо и конкурентно ингибируют α-глюкозидазы: глюкамилазу, сукразу, декстриназу, мальтазу и лишь в небольшой степени α-амилазу (акарбозу) и лактазу (миглитол). Вследствие фармакокинетических особенностей данных ЛС действие их в основном происходит в верхней части тонкого кишечника. В дистальной части тонкого кишечника способность ингибировать α-глюкозидазы ослабляется, поэтому непереваренные олиго- и дисахариды все же расщепляются на моносахариды и всасываются внутрь энтероцитов. Таким образом, ингибиторы α-глюкозидаз замедляют процессы ферментирования сложных углеводов и, как следствие, уменьшают скорость всасывания продуктов ферментирования (моносахаридов). Соответственно не происходит резкого подъема уровня гликемии после еды. На процесс всасывания простых углеводов (глюкозы, фруктозы) ни акарбоза, ни миглитол не оказывают влияния, поэтому антигипергликемическое действие ингибиторов α-глюкозидаз проявляется лишь при преимущественном употреблении в пищу сложных углеводов (продуктов, содержащих крахмал, декстрины, дисахариды).

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Ингибиторы α-глюкозидаз действуют непосредственно в тонком кишечнике. Лишь 2% от поглощенной дозы акарбозы всасывается и попадает в системный кровоток, а основную часть акарбозы в итоге расщепляют населяющие тонкий кишечник микроорганизмы. Миглитол, напротив, полностью всасывается в проксимальной части тонкого кишечника. Периоды полувыведения миглитола и акарбозы из плазмы крови - около 2 ч, элиминация осуществляется почками.

ПОКАЗАНИЯ

ЛС, нарушающие всасывание углеводов в кишечнике, применяют для лечения СД 2-го типа (в основном в комбинации с другими пероральными сахароснижающими препаратами). При этом используют способность ингибиторов α-глюкозидаз эффективно снижать постпрандиальный уровень гликемии, а коррекции уровня гликемии натощак обычно достигают с помощью ПСМ или метформина. На фоне приема ингибиторов α-глюкозидаз фармакокинетика ПСМ и метформина не изменяется. Ингибиторы α-глюкозидаз также можно сочетать с инсулинотерапией.

Схема титрации дозы ингибиторов α-глюкозидаз:

Обычная суточная доза акарбозы 150-300 мг, миглитола - 75-300; оба препарата применяют 3 раза в сутки.

Всплеск интереса к данной группе ЛС произошел после опубликования результатов двойного слепого плацебоконтролированного исследования STOP-NIDDM, в котором акарбоза существенно снижала риск развития СД 2-го типа у лиц с избыточной массой тела и НТГ.

В инструкции к акарбозе есть показание - для профилактики СД 2-го типа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания к назначению ЛС, блокирующих α-глюкозидазы, включают беременность, лактацию, хронические заболевания кишечника, острые и хронические гепатиты и панкреатиты, а также возраст моложе 18 лет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты ингибиторов α-глюкозидаз нельзя назвать опасными, тем не менее они частые причины отмены этих ЛС.

В результате действия α-глюкозидаз в толстый кишечник поступает значительное количество углеводов. Здесь они подвергаются процессам брожения с образованием большого количества газов. Вследствие этого у пациентов часто возникают метеоризм и диарея. Выраженность побочных эффектов можно уменьшить, если начинать терапию с небольших доз и увеличивать дозу постепенно. ЛС необходимо принимать не разжевывая, с небольшим количеством жидкости, непосредственно перед или во время еды.

Гипогликемия на фоне терапии ингибиторами α-глюкозидаз не развивается, но если она возникает по другой причине (например, вследствие передозировки ПСМ), то ЛС из данной группы могут существенно замедлить всасывание углеводов, принимаемых внутрь для коррекции гипогликемии. Иными словами, несмотря на прием углеводов (сахара, мучных изделий) внутрь, гипогликемия может усугубляться. В такой ситуации для коррекции гипогликемии пациенту следует использовать продукты, содержащие чистую глюкозу [раствор или таблетки декстрозы (глюкозы♠ )].

Повышение активности аминотрансфераз. Активность аспартатамино-трансферазы (АСТ) и АЛТ иногда увеличивается у пациентов, принимающих акарбозу (особенно в высоких дозах), не совсем ясно, по какой причине. В связи с этим в первый год приема ингибиторов α-глюкозидаз необходимо регулярно (обычно каждые 3 мес) определять активность АЛТ и АСТ в сыворотке крови. При повышении активности ферментов необходимо снизить дозу ЛС. При стойком повышении активности АЛТ и АСТ следует решить вопрос о целесообразности дальнейшего продолжения приема ингибиторов α-глюкозидаз.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Эффективность ингибиторов α-глюкозидаз может снижаться при совместном назначении с ЛС, содержащими пищеварительные ферменты.

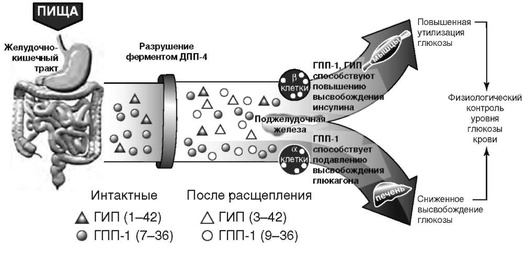

Препараты, основанные на действии инкретинов