Хирургическая стоматология : национальное руководство / под ред. А. А. Кулакова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. |

ISBN 978-5-9704-6001-6 |

Аннотация

В национальном руководстве, посвященном амбулаторной хирургической стоматологии, представлены все разделы этой дисциплины с учетом последних достижений медицинской науки и практики.

Приведены организационные и юридические аспекты работы амбулаторной хирургической помощи, методы обследования больных, раздел об обезболивании, удалении и сохранении зубов, а также изложены принципы лечения заболеваний пародонта с использованием современных биоматериалов. Отдельно рассмотрены принципы и сроки установки имплантатов после удаления зубов.

В руководстве должное внимание уделено этиологии, патогенезу, патологической анатомии, клинической картине, диагностике, лечению и профилактике одонтогенных, специфических и неодонтогенных инфекционных болезней и опухолей. С современных позиций обсуждены вопросы патологий слизистой оболочки полости рта, их диагностики и лечения. Большое место в книге занимают главы, посвященные амбулаторным хирургическим вмешательствам у детей.

Издание предназначено врачам-стоматологам общей практики, челюстно-лицевым хирургам, ординаторам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.74 "Стоматология хирургическая", а также студентам старших курсов медицинских вузов.

В национальном руководстве, посвященном амбулаторной хирургической стоматологии, представлены все разделы этой дисциплины с учетом последних достижений медицинской науки и практики.

6.5.2.1. Y-ОБРАЗНАЯ ФРЕНУЛОПЛАСТИКА

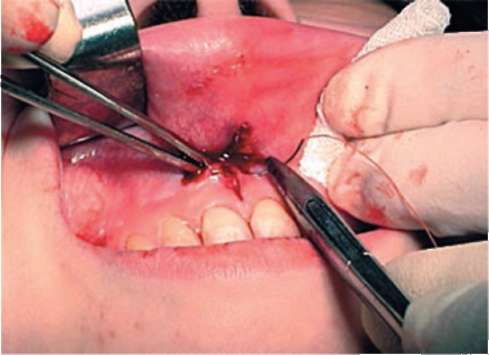

Техника операции. После инфильтрационной анестезии (рис. 6.48) зафиксированную уздечку иссекают скальпелем (рис. 6.49) и/или десневыми ножницами. После иссечения уздечки дефект на слизистой оболочке приобретает ромбовидную форму. Прилегающую к разрезу слизистую оболочку подрезают по краям в целях мобилизации, тонким распатором перемещают подслизистые ткани вдоль надкостницы в апикальном направлении (рис. 6.50).

Рис. 6.48. Низкое прикрепление уздечки верхней губы. Ишемизация при оттягивании губы

Кетгутом фиксируют мобилизованную слизистую оболочку в глубине сформированного преддверия к надкостнице узловым швом (рис. 6.51). Рану ушивают наглухо (рис. 6.52).

Рис. 6.49. После инфильтрационной анестезии проведено иссечение уздечки скальпелем

Рис. 6.50. Края разреза мобилизуют. Комплекс подслизистых тканей смещают вдоль надкостницы вглубь формируемого преддверия

Рис. 6.51. Мобилизованную слизистую оболочку краев разреза фиксируют к надкостнице швами из кетгута

Рис. 6.52. Состояние после наложения швов

Вестибулопластика местными тканями направлена на увеличение высоты прикрепленной десны в целях устранения механической травмы краевого пародонта мышечными тяжами мышц приротовой области (губных, подбородочных, щечных, язычных и мимических) и в итоге - для предупреждения развития деструктивных процессов в пародонте.

Это вмешательство проводят и в качестве первого этапа перед лоскутными операциями, если дно ПК располагается ниже переходной складки. Довольно часто вестибулопластику выполняют по ортопедическим показаниям для улучшения фиксации съемных протезов либо перед ортодонтическим лечением.

Главным недостатком операции является формирование послеоперационного рубца. Это вызывает у пациентов неприятное ощущение стягивания на протяжении 3-9 мес в зависимости от индивидуальной скорости рассасывания рубца и индивидуальной чувствительности.

Во избежание или минимизации этого перед операцией следует внимательно опрашивать пациента, нет ли у него склонности к формированию грубых и мощных послеоперационных или посттравматических рубцов. Такая особенность может быть в ряде случаев противопоказанием к вестибулопластике либо обусловить необходимость использования при вестибулопластике существенных модификаций принятых методик.

К числу проходящих и менее существенных недостатков относится различное по длительности и выраженности нарушение чувствительности в области проведенного вмешательства.

Наиболее распространенной методикой является вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру (1963). Эффективна туннельная вестибулопластика, отличающаяся от базовых методик меньшей травматичностью, более высокой скоростью заживления, почти полным отсутствием послеоперационной боли и потому большей комфортностью для пациентов.