Хирургическая стоматология : национальное руководство / под ред. А. А. Кулакова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. |

ISBN 978-5-9704-6001-6 |

Аннотация

В национальном руководстве, посвященном амбулаторной хирургической стоматологии, представлены все разделы этой дисциплины с учетом последних достижений медицинской науки и практики.

Приведены организационные и юридические аспекты работы амбулаторной хирургической помощи, методы обследования больных, раздел об обезболивании, удалении и сохранении зубов, а также изложены принципы лечения заболеваний пародонта с использованием современных биоматериалов. Отдельно рассмотрены принципы и сроки установки имплантатов после удаления зубов.

В руководстве должное внимание уделено этиологии, патогенезу, патологической анатомии, клинической картине, диагностике, лечению и профилактике одонтогенных, специфических и неодонтогенных инфекционных болезней и опухолей. С современных позиций обсуждены вопросы патологий слизистой оболочки полости рта, их диагностики и лечения. Большое место в книге занимают главы, посвященные амбулаторным хирургическим вмешательствам у детей.

Издание предназначено врачам-стоматологам общей практики, челюстно-лицевым хирургам, ординаторам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.74 "Стоматология хирургическая", а также студентам старших курсов медицинских вузов.

В национальном руководстве, посвященном амбулаторной хирургической стоматологии, представлены все разделы этой дисциплины с учетом последних достижений медицинской науки и практики.

9.7. СЛЮННОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Синонимы: калькулезный сиалоаденит, сиалолитиазис.

Термин «слюннокаменная болезнь» предложил Л.П. Лазаревич (1930), так как считал камнеобразование в СЖ системным процессом. Сиалолитиаз является наиболее распространенным заболеванием среди всей патологии СЖ и составляет от 30 до 78%.

Часто камень локализуется в поднижнечелюстных (90-95%), реже - в околоушных (5-8%) железах, очень редко - в ПЯСЖ или МСЖ.

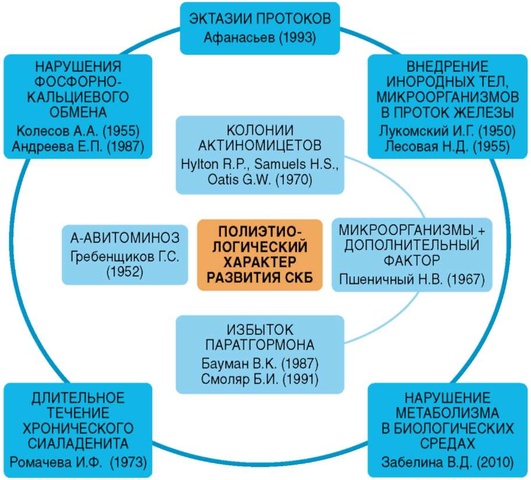

Этиология и патогенез. СКБ является полиэтиологическим заболеванием. В настоящее время известны отдельные звенья ее патогенеза. В норме в СЖ происходит постоянное образование микросиалолитов, которые с током слюны свободно вымываются в полость рта. Именно поэтому развитие СКБ связывают с нарушением минерального обмена (Розанова И.Б., Тепляшина А.С., 1987; Корита В.Р., 1989).

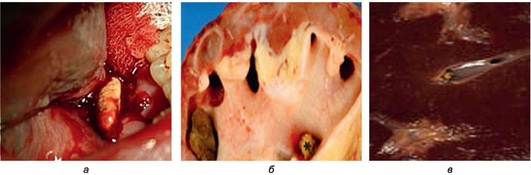

Они отмечали в 57% случаев одновременное сочетание камнеобразования в разных органах (рис. 9.60).

Рис. 9.60. Варианты локализации камня: а - в верхнем полюсе поднижнечелюстной слюнной железы; б - в почечной лоханке; в - в желчном пузыре

Основу камнеобразования составляет сочетание нескольких факторов.

-

Наличие врожденных морфологических изменений в СЖ по типу локального расширения (эктазии) протоков различного калибра и особая топография главного протока в виде ломаной прямой с резкими изгибами, в которых формируется конкремент. В указанных участках при гипосаливации скапливается и задерживается слюна с микрокамнями (Афанасьев В.В., 1993).

-

Нарушение минерального, главным образом фосфорно-кальциевого обмена, гипоили авитаминоз А.

-

Внедрение бактерий, актиномицетов или инородных тел в проток СЖ.

-

Длительно существующий хронический сиалоаденит. Редкое образование камня в ОУСЖ связано с тем, что в ее секрете содержится статхерин, который является ингибитором осаждения из слюны фосфата кальция. Слюнные конкременты состоят из минеральных и органических веществ, последние составляют до 75-90% (рис. 9.61).

Рис. 9.61. Схема патогенеза камнеобразования в слюнной железе

Классификация СКБ. Согласно МКБ-10, СКБ относится к разделу К11.5. Однако в клинической практике наиболее удобной является классификация, предложенная И.Ф. Ромачевой (1973). Автор выделила три стадии развития болезни:

Клиническая картина зависит от стадии заболевания, формы и локализации слюнных камней, состояния организма и других факторов.

Основными и характерными симптомами СКБ являются боль и припухание в области пораженной железы во время еды или при виде острой и соленой пищи, этот симптом называется «слюнная колика». В зависимости от расположения, формы и степени подвижности камня болевой фактор может иметь разнообразный характер. Если конкремент неподвижен и не препятствует оттоку слюны за счет наличия на его поверхности одного или нескольких желобков, то симптоматика отсутствует. Такой камень принято называть немым.

В начальной стадии на протяжении длительного периода времени заболевание развивается бессимптомно, камень обнаруживается случайно при рентгенографическом исследовании.

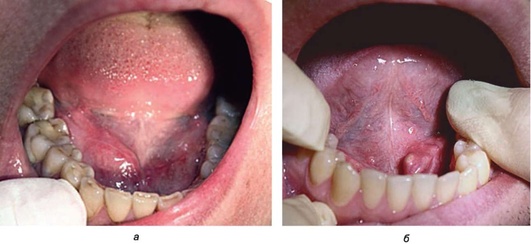

Клинически выраженная стадия. В этот период болезни, кроме симптомов ретенции слюны, возникают признаки обострения хронического сиалоаденита, при котором симптом слюнной колики может отсутствовать, и появляется постоянная болезненная припухлость в подъязычной, поднижнечелюстной либо щечной области. Железа при пальпации плотная, болезненная, слизистая оболочка подъязычной или щечной области с соответствующей стороны гиперемирована. Можно определить плотный, болезненный инфильтрат по ходу протока, где может прощупываться камень в виде тяжа, с гнойным отделяемым из устья.

Поздняя стадия. С каждым обострением процесса изменения в железе нарастают, и заболевание переходит в позднюю стадию, в которой выражены клинические признаки хронического воспаления. Больные жалуются на постоянную припухлость в области СЖ, редко отмечаются признаки слюнной колики.

Железа в эту стадию увеличена, плотная, безболезненная при пальпации. Из выводного протока при массировании железы выделяется слизеподобный секрет с гнойными включениями. По ходу поднижнечелюстного или околоушного протока обнаруживается его уплотнение вследствие наличия камня (рис. 9.62).

Рис. 9.62. Фото больной. Диагноз «слюнно-каменная болезнь, поздняя стадия»: а - визуализируется увеличенная, хорошо контурируемая поднижнечелюстная железа справа; б - подъязычный валик инфильтрирован, с гнойным отделяемым из устья протока поднижнечелюстной железы

Диагностика СКБ заключается в выявлении камня, его локализации, размеров и конфигурации, а также в установлении причин и факторов, помогающих камнеобразованию. Большое прогностическое значение имеет оценка функционального состояния СЖ.

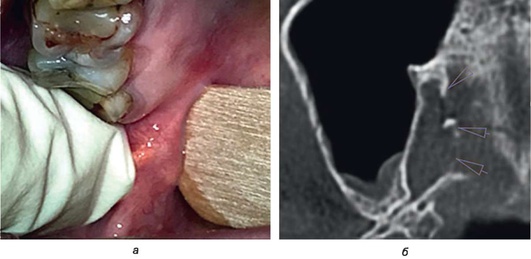

Приоритетным клиническим признаком сиалолитиаза является увеличение СЖ во время приема пищи. Бимануально определяется камень в толще ПЧСЖ или по ходу ее протока. Мелкие камни прощупываются только вблизи устья. Поднижнечелюстной проток необходимо пальпировать, передвигая пальцы сзади наперед, чтобы не сместить предполагаемый конкремент во внутрижелезистый отдел (рис. 9.63).

Рис. 9.63. Фото больного. Диагноз «слюнно-каменная болезнь поднижнечелюстной слюнной железы». Клиническая картина при локализации камня: а - в правом протоке поднижнечелюстной слюнной железы; б - в протоке поднижнечелюстной слюнной железы слева

Камень, расположенный в переднем отделе околоушного протока, пальпируется со стороны слизистой оболочки щеки; при премассетериальной и массетериальной локализации его иногда можно выявить со стороны кожного покрова.

Зондирование протока позволяет выявить конкремент и определить расстояние до него от устья. Противопоказанием к зондированию (из-за возможной перфорации стенки протока) является обострение сиалоаденита (рис. 9.64).

Рис. 9.64. Зондирование протока поднижнечелюстной слюнной железы, в котором локализуется камень (а); удаленный конкремент у данного пациента (б)

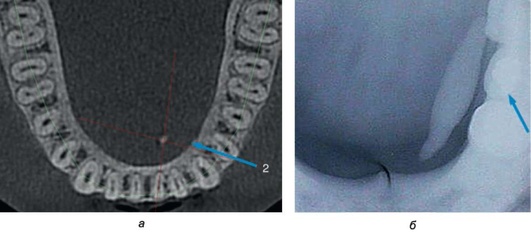

Ведущая роль в диагностике СКБ принадлежит лучевым методам исследования (рентгенографии, КТ, эхосиалографии). Традиционно исследование начинают с обзорного рентгеновского снимка железы: на рентгенограммах в месте локализации камня видна тень, по плотности равная костной ткани (рис. 9.65).

Рис. 9.65. Рентгенограмма в проекции дна полости рта: а - тень (конкремент) в области устья протока поднижнечелюстной слюнной железы; б - тень (конкремент) в протоке левой поднижнечелюстной слюнной железы

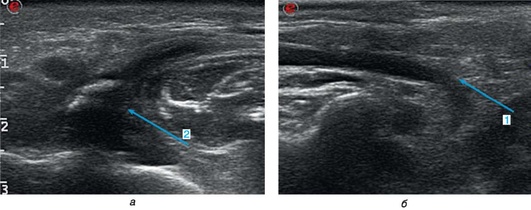

На эхограммах камень отражает ультразвуковые волны, создавая картину акустической тени, или звуковой дорожки, по ширине которой можно судить о его размере (рис. 9.66).

При цитологическом исследовании секрета на цитограммах преобладают нейтрофильные лейкоциты, частью в состоянии некробиологического разрушения, большое количество эритроцитов, что указывает на травму протокового эпителия камнем. Цилиндрический эпителий обнаруживается скоплениями и отдельными экземплярами, клетки плоского эпителия - в умеренном количестве. При расположении камня в протоке клеточный состав секрета значительно скуднее, отсутствует цилиндрический эпителий, больше отмечается клеток плоского эпителия. При обострении процесса, независимо от локализации конкрементов, количество клеточных элементов увеличивается. Данные цитологического исследования секрета железы необходимо сопоставлять с данными других методов исследования.

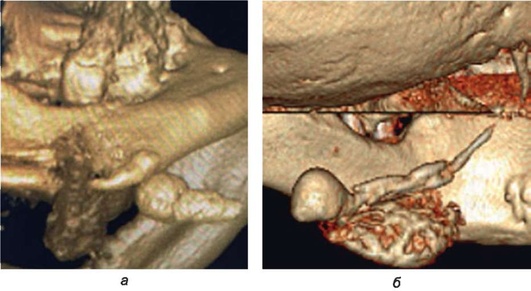

Компьютерная сиалотомография используется для выявления и установления пространственного расположения слюнного камня, что необходимо при выборе метода лечения (рис. 9.67).

Обычная КТ/сиалотомография позволяет выявить рентгенонеконтрастные камни с 3D-моделированием тканей заданной плотности. Диагностика необызвествленных камней возможна с предварительным контрастированием (рис. 9.68).

Дифференциальную диагностику СКБ необходимо проводить с некалькулезными острыми и хроническими сиалоаденитами, новообразованиями СЖ, кистами, лимфаденитом, остеомой нижней челюсти, флеболитами, петрификатами лимфатических узлов при туберкулезе и др. Характерный анамнез и данные объективного обследования позволяют в большинстве случаев поставить правильный диагноз.

Рис. 9.66. Ультразвуковое исследование околоушной слюнной железы (а, б). Визуализируется расширенный проток с наличием двух минерализованных конкрементов вблизи устья. Стрелками указаны: 1 - проток околоушной слюнной железы, 2 - камни

Рис. 9.67. Слюнно-каменная болезнь малых слюнных желез (а); компьютерная томография верхней челюсти в области мягкого нёба (б)

Рис. 9.68. Компьютерная томография нижней челюсти: а - камень в проекции поднижнечелюстной железы; б - компьютерная томография с контрастированием, визуализируется поднижнечелюстной проток с наличием камня в верхнем полюсе

Рис. 9.69. Удаление камней из поднижнечелюстного и околоушного протоков

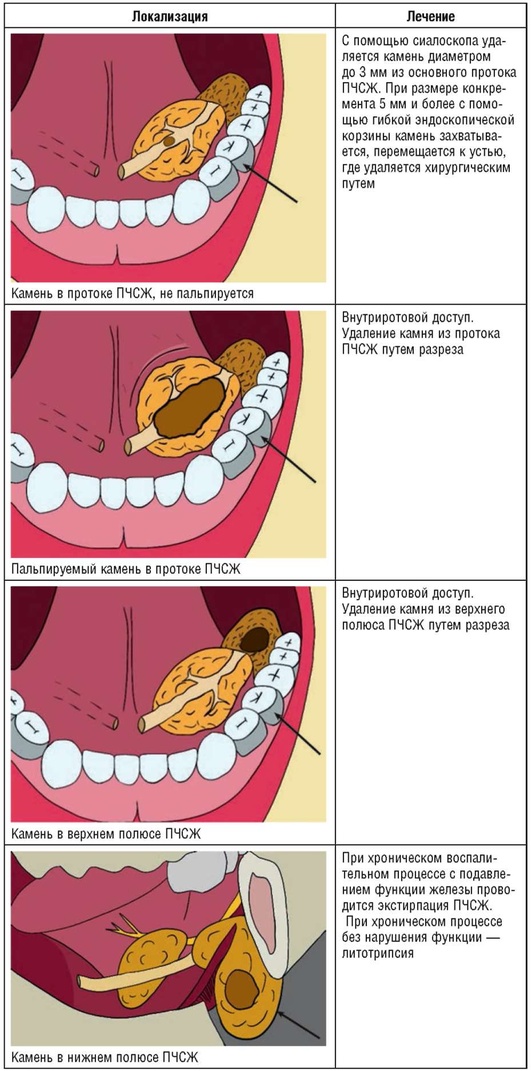

Лечение пациентов с СКБ. Лечение заключается не только в удалении конкремента, но и создании условий, предотвращающих рецидив камнеобразования.

Известно, что СЖ играют важную роль в организме человека в качестве органа экзокринной и эндокринной секреции. После удаления одной из крупных СЖ ее функция не восстанавливается за счет остальных. Исследования показали (Афанасьев В.В., 2012), что после удаления СЖ, особенно ПЧСЖ, развиваются различные болезни желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, колит, гастродоуденит, холецистит и др. Именно поэтому экстирпация СЖ у пациентов со слюннокаменной болезнью нежелательна.

Консервативный метод лечения пациентов с СКБ малоэффективен и используется в основном при расположении камня небольших размеров вблизи устья протока. С этой целью больным назначают вещества, стимулирующие слюноотделение. При этом мелкие камни могут быть выброшены током слюны в полость рта. Назначение слюногонных препаратов целесообразно сочетать с предварительным бужированием протока.

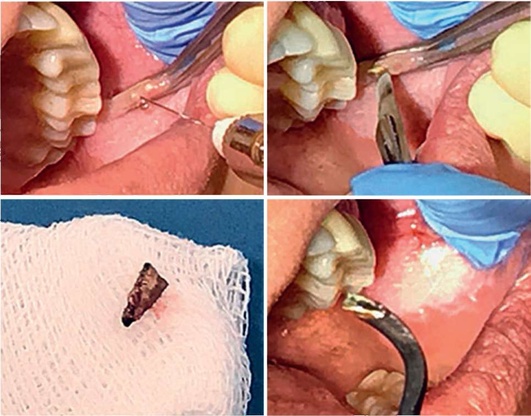

Удаление камней из поднижнечелюстного и околоушного протоков проводят в амбулаторных условиях, а из внутрижелезистых отделов ОУСЖ и экстирпацию ПЧСЖ проводят в условиях стационара (рис. 9.69).

Алгоритм хирургического лечения СКБ ПЧСЖ в зависимости от стадии воспалительного процесса и локализации конкремента. При расположении в переднем отделе околоушного протока камень может быть удален внутриротовым доступом с помощью линейного разреза слизистой оболочки щеки - по линии смыкания зубов (рис. 9.70).

Рис. 9.70. Этапы удаления камня из протока околоушной слюнной железы

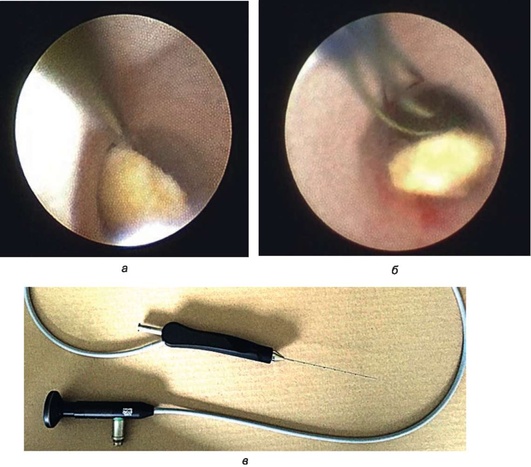

При расположении конкремента в дистальных отделах околоушного протока возможно его безоперационное удаление с помощью сиалоскопа. Применяется гибкий, сверхтонкий эндоскоп диаметром 0,9-1,6 мм, с помощью которого камень захватывается корзиной и удаляется (рис. 9.71).

В случае расположения в ОУСЖ конкремент удаляют в условиях стационара внеротовым способом по методу Афанасьева-Стародубцева-Абдусаламова с помощью откидывания кожно-жирового лоскута.

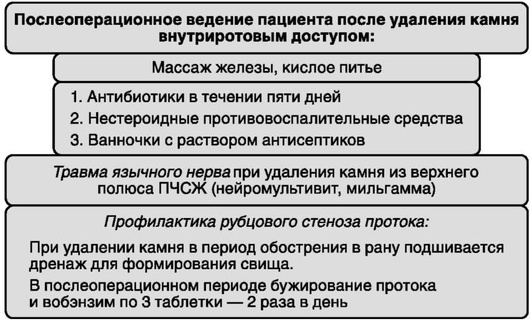

Осложнения после хирургического лечения. Во время и после хирургического лечения возможно развитие ряда осложнений.

Наружные слюнные свищи обычно развиваются после удаления камня наружным доступом из ОУСЖ. Они представляют определенные трудности для хирурга. Для их закрытия предложен ряд операций.

Ветви лицевого нерва могут повреждаться при вмешательстве на ОУСЖ. Нарушение проводимости в них может быть стойким при пересечении нерва и временным - при его сдавливании отечными тканями.

При удалении ПЧСЖ может повредиться краевая ветвь лицевого нерва, что приводит к потере тонуса треугольной мышцы нижней губы.

Повреждение язычного или подъязычного нерва может возникнуть при удалении ПЧСЖ или во время удаления слюнного камня доступом через челюстно-язычный желобок. При этом может развиться стойкая потеря чувствительности половины языка.

Рубцовые сужения протоков нередко возникают после удаления камня. Часто они образуются в тех случаях, когда удаление проводится в период обострения СКБ. Для профилактики рубцового сужения протока после удаления камня рекомендуется создание нового устья. При формировании рубцового сужения в протоке необходимо провести пластическую операцию по созданию нового устья протока кзади от места сужения по методу Афанасьева-Стародубцева. Если это не удается сделать, показано удаление СЖ.

Рис. 9.71. Этапы удаления камня из протока околоушной слюнной железы (а, б); внешний вид сиалоскопа (в)

9.7.1. Лечение больных слюннокаменной болезнью с применением экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии

В последние годы все большее внимание уделяется органосохраняющим методам лечения пациентов с СКБ с использованием экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии.

Методика дробления слюнных камней (сиалолитотрипсия) впервые была предложена H. Iro и соавт. (1989). В нашей стране первые сообщения по использованию этой методики у пациентов с СКБ появились в конце 90-х гг. прошлого столетия (Абдусаламов М.Р., 1998).

Рис. 9.72. Алгоритм ведения пациента после удаления камня

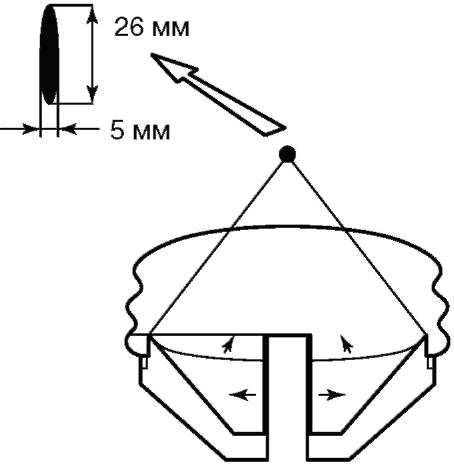

Сущность метода заключается в том, что ударные волны, создаваемые в аппарате-литотриптере, распространяясь во все стороны, отражаются от эллипсовидного металлического отражателя и собираются в виде фокального пятна на его противоположной стороне (рис. 9.73).

Рис. 9.73. Схема образования ударно-волнового фокуса размером 26 x 5 мм в генераторе литотриптера

Сфокусированная ударная волна разбивает камень на мелкие осколки. Впоследствии они с током слюны самостоятельно выделяются в полость рта. Для улучшения выхода фрагментов слюнного камня и предотвращения повторного образования камня вследствие застоя слюны в протоках проводят операцию по созданию нового устья протока по методу Афанасьева-Стародубцева.

Наведение ударно-волнового фокуса на камень для его дробления проводят с помощью рентгеновской и/или ультразвуковой приставки литотриптера (в зависимости от модели аппарата). Наиболее удобным и безвредным для организма является аппарат с маневренным генератором и встроенным в него по центру, вдоль оси, ультразвуковым датчиком 7,5 MHz (Minilith, Modulith SLK) (рис. 9.74).

Рис. 9.74. Генератор ударных волн литотриптера Modulith SLK (Storz Medical) со встроенным ультразвуковым датчиком (указан стрелкой)

Для сеанса сиалолитотрипсии пациента укладывают в горизонтальное положение. Анестезии не требуется, так как процедура начинается с минимальной мощности аппарата. В дальнейшем мощность под контролем ощущений пациента медленно увеличивают до величины, при которой пациент не ощущает дискомфорта. Обычно этой мощности аппарата достаточно для полного дробления камня.

Перед началом дробления проводится ультразвуковое (чаще) или рентгеновское исследование для уточнения расположения камня, после чего производится установка генератора аппарата в таком положении, чтобы фокус волн приходился на слюнный камень (рис. 9.75). Предварительно в области СЖ на кожу наносится гель, способствующий прохождению ударных волн на границе кожи и мягкой подушки генератора. Ударные волны лучше распространяются в жидкой и твердой среде, поэтому наличие просвета воздуха на пути прохождения ударных волн снижает эффективность их воздействия на камень.

Рис. 9.75. Генератор ударных волн литотриптера Modulith SLK (Storz Medical) со встроенным ультразвуковым датчиком (указан стрелкой)

Для полного дробления слюнного камня требуется от трех до четырех сеансов. На один сеанс используется от 3000 до 4000 импульсов с частотой 2-3 имп/с. Первые мелкие фрагменты камня могут выйти в полость рта во время сеанса, но большая часть осколков выходит позже (рис. 9.76).

Рис. 9.76. Фото фрагментов слюнного камня, собранных пациентом в домашних условиях (предоставлено пациентом)

Тщательный отбор пациентов с СКБ для сиалолитотрипсии позволяет в 95% случаев полностью избавиться от камня.

Особенно актуально применение сиалолитотрипсии у пациентов с СКБ с локализацией камня во внутрижелезистом отделе околоушного протока, так как удаление железы в этом случае может привести к повреждению ветвей лицевого нерва. Также данная методика актуальна у пожилых и ослабленных пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, при которой оперативное лечение противопоказано.

Ударно-волновое дробление слюнных камней имеет ряд противопоказаний общего и местного характера.

К общим противопоказаниям относят беременность, нарушение свертываемости крови, наличие у больного кардиостимулятора.

К местным противопоказаниям относят обострение сиалоаденита, наличие участков сужения протока перед камнем, невозможность наведения ударно-волнового фокуса на камень.

Осложнения встречаются редко. К ним относят петехиальную сыпь на коже в месте прохождения волн, кратковременное выделение слюны с примесью крови из устья протока после сеанса дробления, невыраженное воспаление и отек железы вследствие воздействия на нее ударных волн. Эти явления проходят самостоятельно, без лечения.

Учитывая сложность хирургического лечения пациентов с СКБ и возможность послеоперационных осложнений, в особенности при локализации камня в ОУСЖ, экстракорпоральная сиалолитотрипсия с использованием ударных волн является альтернативным методом хирургического лечения больных. В случае неудачного дробления камня остается возможность радикального хирургического вмешательства.