Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / под ред. А. И. Мартынова, Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеева. - 4-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - Т. I. - 784 с. : ил. - DOI: 10.33029/9704-5886-0-VNB-2021-1-784. - ISBN 978-5-9704-5886-0. |

Аннотация

Четвертое издание учебника, подготовленное авторским коллективом ведущих отечественных специалистов различных отраслей внутренней медицины под руководством академика А.И. Мартынова, содержит актуальную информацию об основных терапевтических заболеваниях. В книге приведены современные данные по этиологии, патогенезу, диагностике, лечению и профилактике болезней внутренних органов. Традиционное изложение материала построено с учетом действующих рекомендаций профессиональных врачебных сообществ и последних научных достижений.

Учебник написан в соответствии с требованиями учебной программы дисциплин "Факультетская терапия" и "Госпитальная терапия" и предназначен студентам старших курсов медицинских вузов, обучающимся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Медицинская биофизика", "Медицинская биохимия", а также клиническим ординаторам, обучающимся по специальности "Терапия".

17.2. ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - предотвратимое и курабельное заболевание, характеризующееся постоянным ограничением скорости воздушного потока, которое обычно прогрессирует и связано с хронически повышенной воспалительной реакцией дыхательных путей и легких в ответ на контакт с вредными частицами или газами. Обострения и коморбидные состояния составляют неотъемлемую часть болезни и вносят значительный вклад в клиническую картину и прогноз.

Классификация

Степень тяжести бронхообструкции у пациентов с ХОБЛ оценивается по ОФВ1 (табл. 17.7).

| Степень по GOLD | OФВ1, % должного |

|---|---|

GОLD 1 - легкая |

>80 |

GОLD 2 - умеренная |

>50 и <80 |

GОLD 3 - тяжелая |

>30 и <50 |

GОLD 4 - крайне тяжелая |

<30 |

Несмотря на то что исследование легочной функции, в частности определение ОФВ1, представляет важный инструмент для оценки и классификации ХОБЛ, этот показатель не дает полного представления о тяжести течения и скорости прогрессирования заболевания и слабо коррелирует с такими важными симптомами ХОБЛ, как одышка, статус здоровья по респираторному вопроснику SGRQ, результаты теста с 6-минутной ходьбой и число обострений. Все вышеперечисленное определило современную концепцию интегральной оценки тяжести ХОБЛ. Для количественной оценки степени тяжести одышки применяют модифицированную шкалу одышки Medical Research Cоuncil Dyspnea Scale (mMRC) (табл. 17.8).

| Степень | Тяжесть | Описание |

|---|---|---|

0 |

Нет |

Одышка только при интенсивной физической нагрузке |

1 |

Легкая |

Одышка при быстрой ходьбе, небольшом подъеме |

2 |

Средняя |

Одышка заставляет идти медленнее, чем люди того же возраста |

3 |

Тяжелая |

Одышка заставляет останавливаться при ходьбе примерно через каждые 100 м |

4 |

Очень тяжелая |

Одышка не позволяет выйти за пределы дома или появляется при одевании |

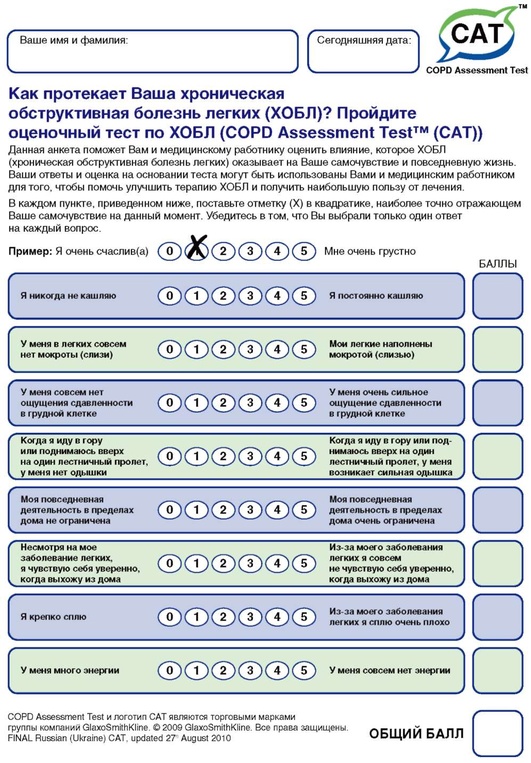

Также для оценки степени влияния ХОБЛ на самочувствие и повседневную жизнь пациентов применяют тест оценки ХОБЛ (CОPD Assessment Test) или CAT, который отражает общее видение болезни врачами и пациентами (рис. 17.4). Вопросник состоит из 8 пунктов для оценки нарушения состояния здоровья при ХОБЛ. Пункты сформированы по 6-балльной семантической дифференциальной шкале от 0 до 5 баллов. Наибольшее суммарное количество баллов - 40 говорит о том, что болезнь проявляется максимальными симптомами и оказывает выраженное влияние на жизнь пациента.

Комплексная оценка состояния пациента с ХОБЛ основана на степени выраженности симптомов, риске развития обострений в будущем, тяжести бронхообструкции по данным спирометрии, а также идентификации сопутствующих заболеваний. При этом учитывают данные по mMRC, CAT и степень тяжести бронхообструкции по GОLD, что позволяет разделить пациентов на 4 группы - от A до D с указанием риска возникновения неблагоприятных событий (обострений, госпитализаций из-за обострений ХОБЛ, смерти) в будущем (табл. 17.9).

| Категория пациентов | Характеристики | Число обострений в год | CAT | mMRC |

|---|---|---|---|---|

A |

Низкий риск, меньше симптомов |

≤1 |

<10 |

0-1 |

В |

Низкий риск, больше симптомов |

≤1 |

≥10 |

≥2 |

С |

Высокий риск, меньше симптомов |

≥2[23] |

<10 |

0-1 |

D |

Высокий риск, больше симптомов |

≥2[23] |

≥10 |

≥2 |

Эпидемиология

В настоящее время ХОБЛ представляет глобальную проблему. В международном исследовании Burden оf Оbstructive Lung Disease, использовавшем стандартизованные вопросники и легочные функциональные тесты, распространенность ХОБЛ II стадии и выше среди лиц старше 40 лет составила 10,1±4,8%; в том числе 11,8±7,9% для мужчин и 8,5±5,8% - для женщин. В популяционном эпидемиологическом исследовании, проведенном в РФ, распространенность ХОБЛ среди пациентов с респираторными симптомами составила 21,8%, а в общей популяции - 15,3%. Следует отметить, что распространенность ХОБЛ отличается в разных странах (около 6% в Мексике и более 20% в Чили), что обусловлено различиями в образе жизни людей, их поведении и контакте с разнообразными повреждающими агентами.

По данным ВОЗ, в настоящее время ХОБЛ является третьей лидирующей причиной смерти в мире. Ежегодно от ХОБЛ умирают около 2,8 млн человек, что составляет 4,8% всех причин смерти.

Этиология

В развитии ХОБЛ играют роль как эндогенные факторы, так и воздействие факторов внешней среды. К факторам риска развития ХОБЛ относятся:

Ключевой фактор риска развития ХОБЛ, выявляемый в 80-90% случаев, - курение. У курильщиков отмечают наиболее высокие показатели летальности при ХОБЛ, быстрее развиваются необратимые обструктивные изменения функции дыхания, нарастают одышка и другие проявления болезни. Тем не менее ХОБЛ может встречаться и среди некурящих. Среди факторов риска профессиональной природы, значение которых установлено, наиболее опасны виды пыли, содержащие кадмий и кремний.

К профессиям с повышенным риском развития ХОБЛ относятся шахтеры; строители, работа которых предполагает контакт с цементом; рабочие металлургической (горячая обработка металлов) и горнодобывающей промышленности; железнодорожники; рабочие, занятые переработкой зерна, хлопка и производством бумаги.

Существенную роль в возникновении ХОБЛ играет генетическая предрасположенность. На это указывает тот факт, что не все длительно курящие страдают ХОБЛ. В настоящее время единственная хорошо изученная генетическаяй патология, ассоциированная с развитием ХОБЛ, - врожденный дефицит α1-антитрипсина.

Патогенез

В патогенезе ХОБЛ наибольшую роль играют следующие процессы:

ХОБЛ характеризуется повышением количества нейтрофилов, макрофагов и Т-лимфоцитов (особенно CD8+) в различных частях дыхательных путей и легких. Повышенное число воспалительных клеток у больных с ХОБЛ обнаруживают как в проксимальных, так и в дистальных дыхательных путях. При обострении у некоторых больных может также расти число эозинофилов.

Оксидативный стресс, т.е. выделение в воздухоносных путях повышенного количества свободных радикалов, обладает мощным повреждающим действием на все структурные компоненты легких, приводя к необратимым изменениям легочной паренхимы, дыхательных путей, сосудов легких.

Важное место в патогенезе ХОБЛ занимает дисбаланс системы «протеазы-антипротеазы». Дисбаланс возникает как в результате повышенной продукции или активности протеаз, так и в результате снижения активности или пониженной продукции антипротеиназ. Часто дисбаланс системы «протеазы-антипротеазы» бывает следствием воспаления, индуцированного ингаляционным воздействием.

Экспираторное ограничение воздушного потока - основное патофизиологическое нарушение у больных с ХОБЛ. В его основе лежат как обратимые, так и необратимые компоненты. К необратимым относятся:

-

потеря эластичной тяги легких вследствие альвеолярной деструкции;

-

потеря альвеолярной поддержки просвета малых дыхательных путей. К обратимым причинам относятся:

-

накопление воспалительных клеток, слизи и экссудата плазмы в бронхах;

-

динамическая гиперинфляция (т.е. повышенная воздушность легких) при физической нагрузке.

У больных с ХОБЛ, помимо бронхиальной обструкции, необходимо обращать внимание и на другое важное патофизиологическое нарушение - легочную гиперинфляцию (ЛГИ). В основе ЛГИ лежит воздушная ловушка, которая развивается из-за неполного опорожнения альвеол во время выдоха вследствие потери эластической тяги легких (статическая ЛГИ) или недостаточного времени выдоха в условиях выраженного ограничения экспираторного воздушного потока (динамическая ЛГИ). Отражением ЛГИ становится повышение легочных объемов (функциональной остаточной емкости, остаточного объема, общей емкости легких) и снижение емкости вдоха. Нарастание динамической ЛГИ происходит во время выполнения больным физической нагрузки, поскольку во время нагрузки растет частота дыхательных движений (ЧДД), а значит, и укорачивается время выдоха, и еще большая часть легочного объема задерживается на уровне альвеол.

Нарушения газообмена

ХОБЛ тяжелого течения характеризуется развитием гипоксемии и гиперкапнии. Основной патогенетический механизм гипоксемии - нарушение вентиляционно-перфузионного отношения (VA/Q), где VA - альвеолярная вентиляция, Q - сердечный выброс. Участки легких с низким соотношением VA/Q вносят основной вклад в развитие гипоксемии. Наличие участков с повышенным отношением VА/Q ведет к увеличению физиологического мертвого пространства, вследствие чего для поддержания нормального уровня парциального напряжения углекислого газа в артериальной крови (РаСО2) требуется увеличение общей вентиляции легких.

Легочная гипертония

Легочная гипертония может развиваться уже на поздних стадиях ХОБЛ вследствие обусловленного гипоксией спазма мелких артерий легких, который в конечном счете приводит к структурным изменениям: гиперплазии интимы и, позднее, гипертрофии/гиперплазии гладкомышечного слоя. Прогрессирующая легочная гипертония может приводить к гипертрофии правого желудочка и правожелудочковой недостаточности (легочному сердцу).

Системные эффекты

Характерная черта ХОБЛ - системные эффекты, основные из них: системное воспаление, кахексия, дисфункция скелетных мышц, остеопороз, сердечно-сосудистые события, анемия, депрессия и др. Механизмы, лежащие в основе данных системных проявлений, достаточно многообразны и пока недостаточно изучены. Известно, что среди них важное место занимают гипоксемия, курение, малоподвижный образ жизни, системное воспаление.

Клиническая картина

Особенность ХОБЛ состоит в том, что болезнь длительно протекает без выраженных клинических проявлений. В условиях воздействия факторов риска - курения (как активного, так и пассивного), экзогенных поллютантов, биоорганического топлива ХОБЛ развивается обычно медленно и прогрессирует постепенно.

Первыми симптомами, с которыми пациенты обращаются к врачу, бывает кашель, часто с выделением мокроты, и/или одышка. Симптомы наиболее выражены по утрам.

Кашель у больных с ХОБЛ сопровождается выделением небольшого количества вязкой мокроты. Усиление кашля и продукции мокроты происходит чаще всего в зимние месяцы во время инфекционных обострений. В холодное время года пациенты также отмечают частые простуды. Подобные симптомы врачи расценивают как проявление бронхита курильщика и диагноз ХОБЛ на этой стадии практически не ставят.

Одышка - ключевой симптом ХОБЛ, частый повод обращения за медицинской помощью и основная причина, ограничивающая трудовую деятельность больного. Одышка возникает примерно на 10 лет позже кашля и отмечается вначале только при значительной и интенсивной физической нагрузке, усиливаясь при респираторных инфекциях. Данный симптом носит прогрессирующий характер и на более поздних стадиях болезни может возникать даже в покое или при минимальном усилии.

Выраженность симптомов ХОБЛ зависит от фазы течения заболевания (стабильное течение или обострение).

Существенное влияние на клиническую картину оказывают обострения заболевания - периодически возникающие ухудшения состояния (длительностью не менее 2-3 дней), сопровождающиеся нарастанием интенсивности симптоматики и функциональными расстройствами. Во время обострения отмечается усиление выраженности ЛГИ и так называемых воздушных ловушек в сочетании со сниженным экспираторным потоком, что приводит к усилению одышки, которая обычно сопровождается появлением или усилением дистанционных хрипов, чувством сдавления в груди, снижением толерантности к физической нагрузке. Помимо этого, нарастает интенсивность кашля, изменяются (увеличиваются или резко уменьшаются) количество мокроты, характер ее отделения, цвет и вязкость. Одновременно ухудшаются показатели ФВД и газов крови: снижаются скоростные показатели (ОФВ1 и др.), могут возникнуть гипоксемия и гиперкапния.

Ведущая роль в развитии обострений ХОБЛ принадлежит инфекции респираторного тракта, определяющей возникновение до 50-70% случаев обострений. Среди неинфекционных причин обострение бывает вызвано воздействием аэрополлютантов окружающей среды, ТЭЛА, декомпенсацией ХСН, ошибочным назначением седативных или наркотических ЛС, некомплаентностью к базисной терапии. Основное место в развитии инфекционных обострений ХОБЛ занимают бактериальные возбудители (40-50%), среди них ключевое место принадлежит нетипируемым H. influenzae, S. pneumoniae и M. catarrhalis. У некоторых категорий больных в этиологии обострений ХОБЛ возрастает роль энтеробактерий и P. aeruginosa (см. лечение обострений ХОБЛ). Около 30% инфекционных обострений ХОБЛ обусловлено респираторными вирусами. Основные признаки, характеризующие обострение заболевания, по критериям N.R. Anthоnisen и соавт.: появление или усиление одышки; увеличение объема отделяемой мокроты; изменение характера мокроты (со слизистой на слизисто-гнойную или гнойную). Наличие всех трех вышеуказанных критериев характеризует I тип, двух из них - II тип, одного - III тип обострения ХОБЛ.

Фенотипы хронической обструктивной болезни легких

В зависимости от индивидуальных особенностей больных выделяют несколько клинических форм (фенотипов) ХОБЛ, основные из них - эмфизематозный и бронхитический. Основные отличия между ними представлены в табл. 17.10. Следует отметить, что в клинической практике редко можно выделить эмфизематозный или бронхитический фенотип ХОБЛ в чистом виде, чаще встречаются больные со смешанным (сочетанным) фенотипом заболевания. Кроме перечисленных выше, выделяют и другие фенотипы заболевания: фенотип «БА + ХОБЛ», фенотип с частыми обострениями (2 или более обострений в год или 1 и более обострений, приведших к госпитализации) и др.

| Симптомы/признаки | Преимущественно эмфизематозный тип («розовый пыхтельщик») | Преимущественно бронхитический тип («синий одутловатик») |

|---|---|---|

Возраст на момент диагностики ХОБЛ, лет |

Около 60 |

Около 50 |

Особенности внешнего вида |

Дефицит массы тела. Розовый цвет лица. Холодные конечности |

Избыточная масса тела. Диффузный цианоз. Теплые конечности |

Преобладающий симптом |

Одышка |

Кашель |

Мокрота |

Скудная - чаще слизистая |

Обильная - чаще слизисто-гнойная |

Инфекционные обострения |

Нечасто |

Часто |

Рентгенография ОГП |

Гиперинфляция, буллезные изменения, «вертикальное» сердце |

Усиление легочного рисунка, увеличение размеров сердца |

Гематокрит, % |

35-45 |

50-55 |

PaО2, мм рт.ст. |

65-75 |

45-60 |

PaСО2, мм рт.ст. |

35-40 |

50-60 |

Диффузионная способность |

Снижена |

Норма или небольшое снижение |

Легочное сердце |

Редко, лишь в терминальной стадии |

Часто |

Диагностика

Основана на тщательном сборе анамнеза (выявление факторов риска развития ХОБЛ, оценка длительности и интенсивности их воздействия, например курения), ключевых симптомов, результатов дополнительных лабораторных и инструментальных исследований.

Физическое обследование - важная часть диагностики в целом, однако оно обладает низкой чувствительностью и специфичностью при обследовании пациента с подозрением или легкой/среднетяжелой ХОБЛ. Симптомы бронхиальной обструкции и ЛГИ, а также осложнений заболевания обычно обнаруживают у пациентов с тяжелым течением.

Изменения, выявляющиеся при физическом обследовании у пациентов с ХОБЛ, следующие.

Клинический анализ крови. При обострении наиболее часто встречаются нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом и увеличение СОЭ. Может быть выявлена как анемия (результат общего воспалительного синдрома), так и полицитемия. Полицитемический синдром (повышение числа эритроцитов, высокий уровень гемоглобина - >16 г/дл у женщин и >18 г/дл у мужчин, и повышение гематокрита >47% у женщин и >52% у мужчин) может говорить о существовании выраженной и длительной гипоксемии.

Цитологическое исследование мокроты дает информацию о характере воспалительного процесса и степени его выраженности. Определение атипичных клеток усиливает онкологическую настороженность и требует дополнительных методов обследования.

Микробиологическое исследование мокроты целесообразно проводить при осложненных обострениях, хронической колонизации нижних дыхательных путей, неэффективности эмпирической АБТ. С этой же целью проводят микробиологическое исследование респираторных образцов, полученных при бронхоскопии.

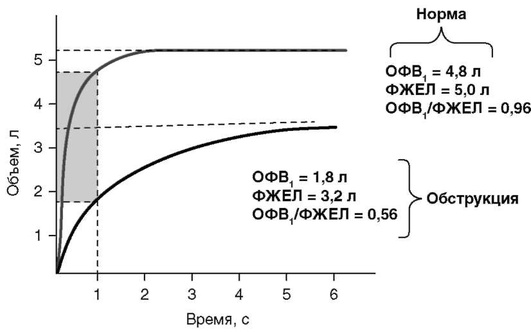

Спирометрия служит основным методом диагностики и документирования изменений легочной функции при ХОБЛ. Изменения, характерные при обструкции, представлены на рис. 17.5. На показателях спирометрии построена классификация ХОБЛ по степени выраженности обструктивных нарушений вентиляции (см. табл. 17.7).

Тест на обратимость (бронходилатационный тест). Если при исходном спирометрическом исследовании регистрируются признаки бронхиальной обструкции (ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7), целесообразно выполнить тест на обратимость (бронходилатационный тест) с целью выявления степени обратимости обструкции под влиянием бронхолитиков.

Для исследования обратимости обструкции проводят пробы с ингаляционными бронходилататорами (см. главу «Бронхиальная астма») и исследуют их влияние на ОФВ1. Бронходилатационный тест считается положительным, если после ингаляции бронходилататора коэффициент бронходилатации превышает 12%, а абсолютный прирост - 200 мл. Для подтверждения диагноза ХОБЛ по данным спирометрии используется критерий экспираторного ограничения воздушного потока - ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 после пробы с бронходилататором.

Рентгенография ОГК недостаточно чувствительна для постановки диагноза, но позволяет исключить другие заболевания, сопровождающиеся сходными с ХОБЛ клиническими симптомами (опухоль, туберкулез, ХСН и т.п.), а в период обострения - выявить/исключить пневмонию, плевральный выпот, спонтанный пневмоторакс и т.д.

Бронхоскопическое исследование служит дополнительным методом при диагностике ХОБЛ для исключения других заболеваний и состояний, протекающих с аналогичными симптомами.

ЭКГ и ЭхоКГ выполняются с целью исключения кардиального генеза респираторных жалоб и выявления признаков гипертрофии/дилатации правых отделов сердца.

Другие исследования

У всех пациентов с ХОБЛ рекомендуется использование пульсоксиметрии для оценки SpО2, а при при SpО2 ≤92% - исследование газов артериальной крови.

Пациентам с ХОБЛ моложе 45 лет при быстром прогрессировании ХОБЛ или наличии эмфиземы преимущественно в базальных отделах легких рекомендуется определение уровня α1-антитрипсина в крови.

Для определения переносимости физической нагрузки пациентам с ХОБЛ целесообразно проведение нагрузочного тестирования, например теста с 6-минутной ходьбой или велоэргометрии.

Дифференциальная диагностика

Основная задача дифференциальной диагностики ХОБЛ - исключение заболеваний со сходной симптоматикой. Несмотря на вполне определенные различия между БА и ХОБЛ по механизмам развития, в клинических проявлениях и принципах профилактики и лечения эти два заболевания имеют некоторые общие черты. Кроме того, возможно и сочетание этих двух болезней.

Дифференциальная диагностика на разных стадиях развития ХОБЛ имеет свои особенности. При легком течении ХОБЛ главное - выявить отличия от других заболеваний, связанных с факторами экологической агрессии, протекающих субклинически или с невыражеными симптомами, в первую очередь хроническим бронхитом. Дифференциальная диагностика БА и ХОБЛ представлена в главе «Бронхиальная астма», с другими заболеваниями - в табл. 17.11.

| Заболевания | Основные дифференциальные признаки |

|---|---|

Бронхоэктазы |

Большое количество гнойной мокроты. Частые рецидивы бактериальной респираторной инфекции. Грубые сухие разного тембра и разнокалиберные влажные хрипы при аускультации. Рентгенологическое исследование (КТ ОГК) - расширение бронхов и уплотнение их стенок |

Туберкулез |

Начало в любом возрасте. Характерные рентгенологические признаки. Микробиологическое подтверждение. Эпидемиологические признаки (высокая распространенность туберкулеза в регионе) |

Облитерирующий бронхиолит |

Начало в молодом возрасте у некурящих. Указание на ревматоидный полиартрит или острое воздействие вредных газов. КТ ОГК обнаруживает зоны пониженной плотности на выдохе |

Диффузный панбронхиолит |

Некурящие мужчины. У подавляющего большинства хронические синуситы. КТ ОГК - диффузно расположенные центролобулярные узелковые тени, признаки гиперинфляции |

ХСН |

Соответствующий кардиологический анамнез. Характерные незвучные влажные хрипы при аускультации в базальных отделах. Рентгенография ОГК - расширение тени сердца и признаки интерстициального отека. ФВД - преобладание рестриктивных нарушений |

Лечение

Цели лечения ХОБЛ:

Терапия ХОБЛ включает фармакологические и нефармакологические подходы.

Немедикаментозное лечение

Немедикаментозное лечение предполагает обязательный отказ от курения, проведение легочной реабилитации, повышение уровня физической активности. Кроме того, при наличии показаний применяют оксигенотерапию и вентиляционную поддержку, а также хирургические методы лечения - операции по уменьшению объема легких и буллэктомию у пациентов с преимущественно верхнедолевой эмфиземой легких и сниженной переносимостью физических нагрузок, трансплантацию легких.

Отказ от курения - самое эффективное вмешательство, оказывающее большое влияние на прогрессирование ХОБЛ. При отсутствии противопоказаний для поддержки усилий по прекращению курения можно использовать фармакологические средства для лечения табачной зависимости - варениклин, бупропион с пролонгированным высвобождением, никотин-замещающие препараты.

Длительная кислородотерапия - один из немногих на сегодняшний день методов, способных снизить летальность больных с ХОБЛ и хронической ДН. Использование кислорода у больных с хронической гипоксемией должно быть постоянным, длительным и, как правило, в домашних условиях. Абсолютные показания к длительной кислородотерапии: PaО2 ≤55 мм рт.ст или SpО2 ≤88%; клинические признаки легочного сердца предполагают возможность более раннего начала лечения этим методом.

Медикаментозное лечение

ЛС, использующиеся для лечения ХОБЛ, включают КДБА (сальбутамол, фенотерол), ДДБА (вилантерол, индакатерол, салметерол и др.), короткодействующие антихолинергические ЛС - тиотропия бромид и длительнодействующие антихолинергические ЛС, такие как тиотропия бромид, гликопиррония бромид, умеклидиния бромид, аклидиния бромид, фиксированные комбинации длительнодействующего антихолинергического ЛС/ДДБА (гликопиррония бромид + индакатерол, олодатерол + тиотропия бромид, вилантерол + + умеклидиния бромид и др.) ИГК/ДДБД (см. раздел «Бронхиальная астма»), ингибитор фосфодиэстеразы-4 рофлумиласт, теофиллин. Схема лечения пациента с установленным диагнозом ХОБЛ представлена на рис. 17.6.

Препарат для старта регулярной терапии ХОБЛ выбирают в зависимости от выраженности симптомов, при этом всем пациентам показаны бронхолитики длительного действия - комбинация длительнодействующего антихолинергического ЛС/ДДБА или один из этих препаратов в режиме монотерапии.

Кроме наращивания объема терапии, у больных с ХОБЛ возможны ситуации, когда требуется отмена ранее назначенных препаратов. Основной причиной бывает развитие выраженных или повторных НЛР, существенно ухудшающих качество жизни пациента.

Поскольку ХОБЛ является прогрессирующим заболеванием и полная нормализация функциональных показателей невозможна, даже в случае максимального облегчения симптомов объем бронходилатационной терапии, в отличие от терапии БА, не должен уменьшаться.

ИГК при ХОБЛ следует назначать только в дополнение к длительно действующим бронхолитикам. ИГК в составе двойной (ДДБА/ИГК) или тройной (длительнодействующие антихолинергические ЛС/ДДБА/ИГК) терапии могут быть назначены в случаях, когда на фоне проводимой терапии ДДБД возникают повторные обострения, особенно если имеются указания на наличие у пациента БА или повышенное содержание эозинофилов в мокроте либо в крови вне обострения.

Пациентам с бронхитическим фенотипом, ОФВ1 <50% должного и частыми обострениями, несмотря на применение бронхолитиков длительного действия, дополнительно к терапии может быть назначен рофлумиласт. Теофиллин значимо улучшает легочную функцию при ХОБЛ, но при этом повышает риск НЛР. Мукоактивные препараты (N-ацетилцистеин, карбоцистеин и др.) уменьшают риск обострений ХОБЛ, но не улучшают легочную функцию.

Лечение обострений

Терапия обострения ХОБЛ во многом определяется его тяжестью. При легком обострении, не требующем госпитализации, необходима интенсификация бронхолитической терапии - увеличение дозы и/или частоты приема КДБА либо использование комбинации КДБА и короткодействующего антихолинергического ЛС (основными устройствами доставки служат ДАИ + спейсер или небулайзер). При обострениях, требующих госпитализации, в большинстве случаев рекомендуется назначение системных глюкокортикоидов (30-40 мг/сут преднизолона внутрь в 1 прием или другого системного глюкокортикоида в дозе, эквивалентной преднизолону) или ИГК через небулайзер (будесонид 2-4 мг/сут) в течение 5-7 дней.

АБТ показана в следующих клинических случаях: обострение ХОБЛ I типа; обострение ХОБЛ II типа при наличии гнойной мокроты; тяжелое обострение ХОБЛ, требующее проведения неинвазивной вентиляции легких или ИВЛ. Стратификация больных с учетом этиологии и рекомендации по выбору антибактериальных препаратов представлена в табл. 17.12.

При нетяжелых обострениях ХОБЛ предпочтение следует отдавать антибактериальным препаратам для приема внутрь, при тяжелых может потребоваться парентеральное введение. Продолжительность АБТ при обострении ХОБЛ обычно не превышает 7 дней. Всем пациентам с обострением ХОБЛ и острой ДН необходима кислородотерапия с целью достижение РаО2 в пределах 55-65 мм рт.ст. и SpО2 88-92%, при ее недостаточной эффективности используют неинвазивную вентиляцию легких или ИВЛ. Для улучшения отхождения мокроты при обострении ХОБЛ рекомендуется использовать специальные методы улучшения дренажа дыхательных путей - высокочастотную перкуссионную вентиляцию легких или высокочастотные колебания (осцилляции) грудной стенки.

| Особенности нозологической формы | Возбудители | Препараты выбора | Альтернативные препараты |

|---|---|---|---|

Простое (неосложненное) обострение |

H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis |

Амоксициллин |

Кларитромицин Азитромицин |

Осложненное обострение: - возраст >65 лет; - ОФВ1 <50% должного; - наличие серьезных сопутствующих заболеваний[24]; - частые обострения (≥4 раз/год) |

H. influenzae, M. catarrhalis, S. pneumoniae, Enterоbacterales |

Ингибиторозащищенный аминопенициллин (амоксициллин/клавуланат и др.), или респираторный хинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин) |

|

Осложненное обострение с факторами риска инфицирования P. aeruginosa[25]: - ОФВ1 <30% должного; - БЭ; - предшествующее выделение P. aeruginosa из мокроты; - госпитализация по поводу обострения <12 мес; - недавний прием системных глюкокортикоидов[26]; - недавний прием системных антибиотиков (<3 мес) |

H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis, Enterоbacterales, P. aeruginosa |

Фторхинолон с антисинегнойной активностью (ципрофлоксацин, левофлоксацин). Тяжелое течение, необходима парентеральная АБТ: β-лактам с антисинегнойной активностью (цефтазидим, цефепим, цефоперазон/суль-бактам, пиперациллин/тазобактам, имипенем, меропенем) + аминогликозид II-III поколения[27] |

|

Профилактика

В качестве мероприятий по профилактике ХОБЛ рекомендуются выявление, сокращение и контроль факторов риска, таких как курение, вредные воздействия на рабочем месте, загрязнение среды в помещении и вне помещения. Всем больным с ХОБЛ с целью уменьшения риска обострений рекомендуются ежегодная вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмококковой инфекции.

Прогноз

ХОБЛ - неуклонно прогрессирующее заболевание, трудоспособность по мере развития болезни стойко утрачивается. Адекватное лечение может замедлить прогрессирование болезни и развитие осложнений. Основные причины смерти больных с ХОБЛ - ДН, сердечно-сосудистые осложнения (ССО), рак легкого и опухоли иной локализации. Госпитальная летальность при обострениях ХОБЛ колеблется от 4 до 10%, достигая 24% в случае госпитализации в ОРИТ. Предикторами неблагоприятного прогноза служат такие факторы, как тяжесть бронхиальной обструкции, питательный статус (ИМТ), физическая выносливость по данным теста с 6-минутной ходьбой и выраженность одышки, частота и тяжесть обострений, наличие легочной гипертонии.