Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / под ред. А. И. Мартынова, Ж. Д. Кобалава, С. В. Моисеева. - 4-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - Т. I. - 784 с. : ил. - DOI: 10.33029/9704-5886-0-VNB-2021-1-784. - ISBN 978-5-9704-5886-0. |

Аннотация

Четвертое издание учебника, подготовленное авторским коллективом ведущих отечественных специалистов различных отраслей внутренней медицины под руководством академика А.И. Мартынова, содержит актуальную информацию об основных терапевтических заболеваниях. В книге приведены современные данные по этиологии, патогенезу, диагностике, лечению и профилактике болезней внутренних органов. Традиционное изложение материала построено с учетом действующих рекомендаций профессиональных врачебных сообществ и последних научных достижений.

Учебник написан в соответствии с требованиями учебной программы дисциплин "Факультетская терапия" и "Госпитальная терапия" и предназначен студентам старших курсов медицинских вузов, обучающимся по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Медицинская биофизика", "Медицинская биохимия", а также клиническим ординаторам, обучающимся по специальности "Терапия".

18.3 САРКОИДОЗ

Саркоидоз - системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием неказеифицирующихся гранулем, поражением различных органов и систем (чаще всего - лимфатических узлов и легких).

Эпидемиология

Саркоидоз встречается во всем мире, в любом возрасте, у лиц обоих полов и любой расы. Распространенность саркоидоза в России составляет от 2 до 47 на 100 тыс. взрослого населения и имеет четкую связь с наличием в регионе специализированных диагностических центров. В Москве, по данным 2012 г., соотношение мужчин и женщин, страдающих саркоидозом, составило 1:2,8; средний возраст мужчин был 42, женщин - 53 года. В Европе распространенность саркоидоза составляет 40 на 100 тыс. населения, при этом в странах Северной Европы она существенно выше, чем в странах южной части.

Классификация

В МКБ-10 саркоидоз отнесен к классу болезней крови, кроветворных органов и иммунологических нарушений (МКБ-10: D50-D89, Класс III). Выделяют следующие фенотипы (варианты течения) саркоидоза.

Выделяют пять стадий саркоидоза органов грудной клетки (табл. 18.4).

С практической точки зрения целесообразно выделять следующие клинико-рентгенологические формы саркоидоза: саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов, саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов и легких, саркоидоз легких, а также саркоидоз органов дыхания, сочетанный с единичным поражением других органов, генерализованный и экстраторакальный саркоидоз.

| Стадия | Рентгенологическая картина | Распространенность, % |

|---|---|---|

0 |

Нет изменений на рентгенограмме органов грудной клетки |

5 |

I |

Лимфaденoпaтия внутригрудных лимфатических узлов; паренхима легких не изменена |

50 |

II |

Лимфаденопатия внутригрудных лимфатических узлов; патологические изменения паренхимы легких |

30 |

III |

Патология легочной паренхимы без лимфаденопатии внутригрудных лимфатических узлов |

15 |

IV |

Необратимый фиброз легких |

20 |

Для описания течения заболевания используют понятия активной фазы (прогрессирования), фазы регрессии (спонтанной или под влиянием лечения) и фазы стабилизации (стационарной фазы). В качестве осложнений описывают стенозы бронхов, ателектазы, легочную и легочно-сердечную недостаточность. Как исход процесса рассматривают пневмосклероз, эмфизему легких, в том числе буллезную, фиброзные изменения корней.

Для характеристики течения заболевания используют понятие о прогрессирующем, стационарном (стабильном) и рецидивирующем саркоидозе. Предоставленный естественному течению саркоидоз может регрессировать, сохраняться стационарным, прогрессировать в пределах исходной стадии (формы) или с переходом в следующую стадию или с генерализацией, протекать волнообразно.

Этиология и патогенез

Факторы риска развития саркоидоза окончательно не установлены. Решающую роль в развитии заболевания играет воздействие факторов окружающей среды на генетически предрасположенный организм. Гены-кандидаты и полиморфизмы, ассоциированные с риском развития заболевания и особенностями клинических проявлений саркоидоза, разнообразны, их перечень постоянно пополняется. Роль генетических факторов подтверждают случаи семейного саркоидоза. К вероятным внешним факторам (триггерам) развития саркоидоза относят ряд бактериальных возбудителей (микобактерии туберкулеза с измененными свойствами, которые не вызывают развитие туберкулеза, Borrelia burgdorferi, Propionibacterium spp.) и применение интерферонов.

Саркоидоз - полигенное, многофакторное заболевание, при котором различные гены изменяют иммунные реакции на специфические антигены. Загадка саркоидоза заключается в его иммунологическом парадоксе локального воспаления с участием Т-хелперов 1-го типа, сосуществующего с периферической анергией, индуцированной Т-регуляторными клетками. Отличительная черта активного саркоидоза - доминантная экспрессия интерферона γ в пораженных органах при участии таких активных цитокинов, как ИЛ-2, ИЛ-12 и ФНОα. Несмотря на то что антиген остается неуловимым, клональная амплификация CD4+ T-клеток свидетельствует о том, что развитию заболевания способствует некий патогенный антиген. Развивающийся Т-клеточный альвеолит CD4+ служит биомаркером, отражающим усиление или снижение активности заболевания. В типичных случаях формируются компактные неказеифирующиеся эпителиодно-клеточные гранулемы, которые стерильны и в легких располагаются преимущественно вдоль лимфатических путей. Формирование гранулем в миокарде, реже - пери-, эпи-, эндокарде, в межжелудочковой перегородке, сосочковых мышцах приводит к нарушению ритма, снижению сократимости миокарда и ВСС. Поражение в головном мозге, мозговых оболочках, продолговатом мозге приводит к широкому спектру неврологических нарушений - от незначительных до инвалидизирующих.

Активированные макрофаги и клетки гранулемы могут вырабатывать 1,25-(ОH)2-D3 (кальцитриол), что приводит к гиперкальциемии (2-10% пациентов) или гиперкальциурии (6-30% пациентов) и, как следствие, к нефрокальцинозу, камням в почках и почечной недостаточности.

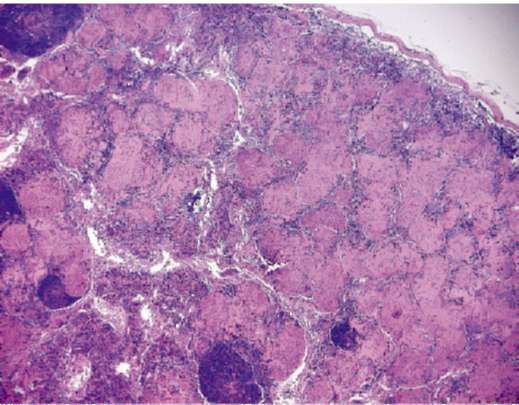

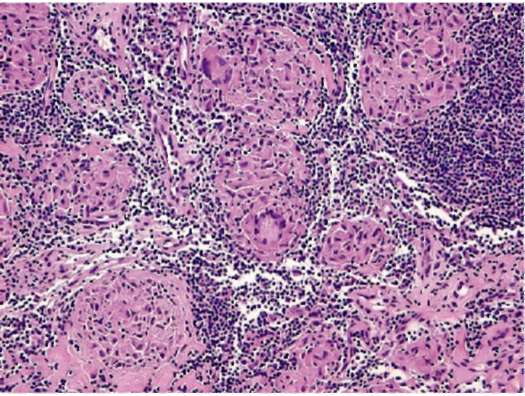

Морфологическим субстратом саркоидоза служит эпителиоидно-клеточная гранулема - компактное скопление мононуклеарных фагоцитов - макрофагов и эпителиоидных клеток, с наличием гигантских многоядерных клеток, лимфоцитов и гранулоцитов или без них (рис. 18.13, 18.14).

Клиническая картина

Клинические проявления саркоидоза и степень их выраженности весьма разнообразны. Для большинства случаев характерно несоответствие удовлетворительного общего состояния и обширности поражения легочной ткани/ внутригрудных лимфатических узлов. Начало заболевания может быть бессимптомным, постепенным или острым. При отсутствии клинических проявлений (наблюдается у 10% больных) заболевание выявляется случайно при рентгенологическом исследовании ОГК. Наиболее выражены клинические симптомы и признаки у больных с синдромом Лефгрена, для которого характерны остро возникшая лихорадка, узловатая эритема, острый артрит голеностопных суставов и двусторонняя лимфаденопатия корней легких, выявляемая на прямой и боковой обзорной рентгенограмме ОГК. При других формах и вариантах течения саркоидоза наличие и выраженность тех или иных симптомов и признаков существенно варьируют.

Слабость, усталость, утомляемость выявляются у 30-80% пациентов в зависимости от возраста, пола, расы и могут не иметь прямой корреляции с поражением тех или иных органов, вовлеченных в гранулематозный процесс.

Боль и дискомфорт в грудной клетке бывают частыми и необъяснимыми симптомами. Боль в грудной клетке при саркоидозе не имеет прямой связи с характером и объемом поражения. Больные нередко в течение всего активного периода болезни отмечают дискомфорт в области спины, жжение в межлопаточной области, тяжесть в груди. Боли могут локализоваться в костях, мышцах, суставах и не имеют каких-либо характерных признаков.

Одышка может иметь различные причины - легочного, центрального, метаболического и сердечного генеза. Чаще всего она бывает признаком нарастающих рестриктивных нарушений и снижения диффузионной способности легких. При детализации этой жалобы больной обычно характеризует одышку как чувство нехватки воздуха.

Кашель при саркоидозе обычно сухой. При увеличении внутригрудных лимфатических узлов он может быть обусловлен синдромом сдавления. В то же время на поздних стадиях кашель представляет следствие обширных интерстициальных изменений в легких и относительно редко - следствие поражения плевры.

Лихорадка встречается у 21-56% пациентов. Характерна для острого течения синдрома Лефгрена или синдрома Хеерфордта-Валденстрема - «увеопаротидной лихорадки», когда у больного наряду с лихорадкой происходит увеличение околоушных лимфатических узлов, отмечаются передний увеит и паралич лицевого нерва (паралич Белла).

Суставной синдром наиболее ярко выражен при синдроме Лефгрена, но может встречаться как самостоятельное проявление болезни. Боль и припухлость могут отмечаться в голеностопных суставах, пальцах рук и ног, реже - в других суставах, в том числе в суставах позвоночника. Суставной синдром разделяют на острый, который может проходить без последствий, и хронический, приводящий к деформации суставов.

Снижение остроты зрения и/или нечеткость зрения может быть важным симптомом саркоидозного увеита и других поражений органа зрения, требующим обязательного офтальмологического обследования и активного лечения.

Неприятные ощущения со стороны сердца, сердцебиение или брадикардия, ощущение перебоев бывают проявлениями саркоидоза сердца, что может приводить к ВСС.

Неврологические жалобы разнообразны. Патогномоничным для саркоидоза считается паралич Белла - односторонний паралич лицевого нерва. Церебральные нарушения проявляются в далеко зашедших стадиях саркоидоза, поскольку нейросаркоидоз может достаточно долго протекать бессимптомно. Жалобы неспецифичны: чувство тяжести в затылочной области, снижение памяти на текущие события, нарастающие со временем головные боли, менингеальные симптомы без повышения температуры тела, умеренные парезы конечностей. При саркоидозе, протекающем с поражением головного мозга, развиваются эпилептиформные припадки, изменения психики.

Диагностика

Физическое обследование

Общий осмотр представляет важнейший аспект диагностики саркоидоза, поскольку кожа при саркоидозе поражается довольно часто. Проявления саркоидоза кожи чаще наблюдают в участках, куда могли попасть инородные тела (рубцы, шрамы, татуировки и т.п.). Специфичны для саркоидоза узлы, бляшки, макулопапулезные изменения, lupus pernio, рубцовый саркоидоз. Узловатая эритема - важный, но неспецифический признак саркоидоза (рис. 18.15), при этом ее биопсия не имеет диагностического значения. Выявление кожных изменений и их гистологическое исследование позволяют иногда избежать эндоскопических или открытых диагностических операций, необходимых для верификации заболевания. При пальпации могут быть выявлены безболезненные, подвижные увеличенные периферические лимфатические узлы (чаще шейные, подмышечные и паховые), а также подкожные уплотнения - саркоиды Дарье-Русси.

Стетоакустические изменения при аускультации легких встречаются примерно у 20% больных саркоидозом. Исследование грудной клетки бывает неинформативным даже при выраженных изменениях на рентгенограммах ОГК. Явные клинические признаки ДН выявляются при саркоидозе органов дыхания сравнительно редко, как правило, в случае развития выраженных пневмосклеротических изменений и IV стадии. Возможно наличие гепато- и спленомегалии.

Лабораторные исследования

Клинический анализ крови может быть в пределах нормальных значений. Неспецифическим и в то же время важным считают повышение СОЭ, наиболее ярко выраженное при острых вариантах течения саркоидоза. Увеличение числа лейкоцитов в периферической крови возможно при остром и подостром течении саркоидоза. К признакам активности относятся также лимфопения, моноцитоз, увеличение соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (индекса Кребса). Тромбоцитопения встречается в случае поражения печени, селезенки и костного мозга.

АПФ. При гранулематозных заболеваниях локальная стимуляция макрофагов ведет к аномальной секреции АПФ. С достаточной достоверностью можно определить легочный процесс как саркоидоз только при активности сывороточного АПФ более 150% от нормы. Повышение активности АПФ в сыворотке крови следует трактовать как маркер активности саркоидоза, а не значимый диагностический критерий.

СРБ - белок острой фазы воспаления, чувствительный индикатор повреждения тканей при воспалении, некрозе, травме. Повышение его содержания характерно для синдрома Лефгрена и других вариантов острого течения саркоидоза любой локализации.

Содержание кальция в крови и моче. Гиперкальциемия при саркоидозе рассматривается как проявление активного саркоидоза, вызванное гиперпродукцией активной формы витамина D [1,25-дигидроксивитамина D3 или 1,25(ОH)2D3] макрофагами в месте гранулематозной реакции. Гиперкальциемия и гиперкальциурия при установленном диагнозе саркоидоза служат поводом для начала лечения.

Туберкулиновая проба входит в перечень обязательных первичных исследований. Отрицательная проба Манту имеет высокую чувствительность для диагностики саркоидоза. Положительная реакция Манту (папула 5 мм и более) при подозрении на саркоидоз требует очень тщательной дифференциальной диагностики и исключения сопутствующего туберкулеза. Значимость диаскинтеста при саркоидозе окончательно не установлена, но в большинстве случаев его результат бывает отрицательным. Квантифероновый тест может применяться для выявления туберкулеза, при саркоидозе он будет отрицательным.

Инструментальные исследования

Функциональная диагностика

При первичном скрининге и динамическом наблюдении чаще всего используется форсированная спирометрия (реже - бодиплетизмография) и исследование диффузионной способности легких. Частота выявления патологических изменений зависит от стадии саркоидоза органов дыхания - при I стадии их обнаруживают у 20% пациентов, при II-IV - у 40-70%. При спирометрии могут выявляться как обструктивные, так и рестриктивные нарушения. Наиболее информативно снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и диффузионной способности легких. На ранних стадиях саркоидоза выявляют обструкцию в дистальных отделах бронхиального дерева (снижение МОС50 и МОС75).

Методы визуализации

В связи с трудностями клинико-лабораторного распознавания саркоидоза различных органов решающая роль в его диагностике принадлежит методам визуализации, которые включают традиционные рентгенологические методики, КТ ОГК высокого разрешения, МРТ, радионуклидные методы, УЗИ, в том числе эндоскопическое УЗИ с тонкоигольной биопсией лимфатических узлов.

На рентгенограмме ОГК больного внутригрудным саркоидозом обнаруживают симметричное увеличение лимфатических узлов корней легких и/или двусторонние очагово-интерстициальные изменения в легких.

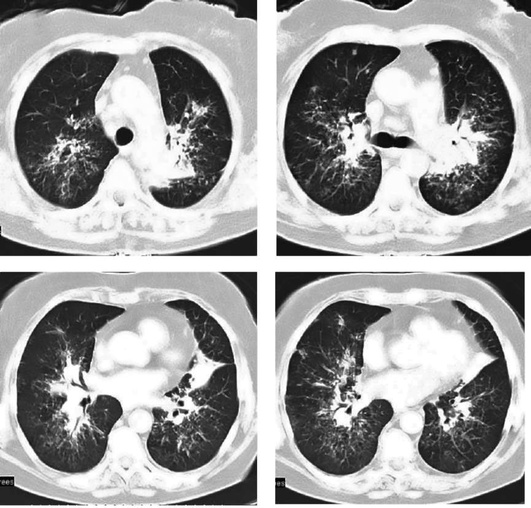

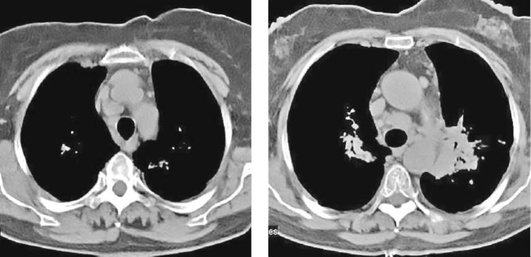

КТ высокого разрешения служит наиболее точным и специфичным методом диагностики внутригрудного и внелегочного саркоидоза (рис. 18.16, 18.17). Для саркоидоза характерно увеличение лимфатических узлов всех групп центрального средостения и корней легких, что рентгенологически проявляется двусторонним расширением тени средостения и корней легких, полицикличностью их контуров. Наиболее характерный признак саркоидоза - диссеминации смешанного, очагового и интерстициального характера. IV стадия внутригрудного саркоидоза характеризуется фиброзной трансформацией легочной ткани различной степени с формированием плевропневмоцирроза, дистрофическими изменениями, формированием сотового легкого или эмфиземы.

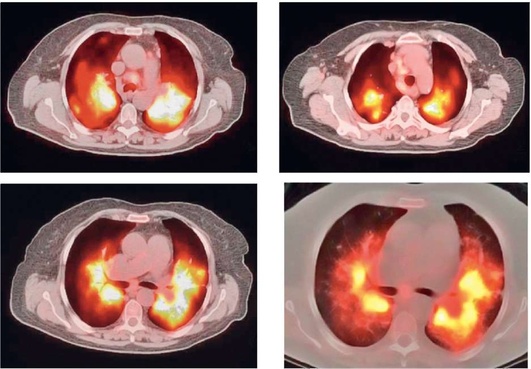

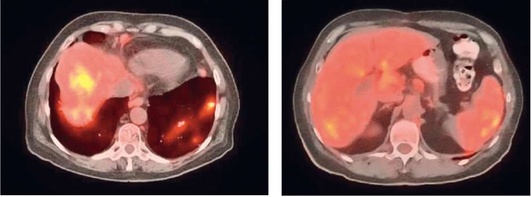

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) - относительно новый метод лучевой диагностики. При саркоидозе ПЭТ позволяет получить достоверную информацию об активности процесса, а в сочетании с методами анатомической визуализации (КТ, МРТ) - выявить локализацию повышенной метаболической активности, т.е. топографию активного саркоидоза (рис. 18.18, 18.19).

Эндоскопическое УЗИ с выполнением чреспищеводной тонкоигольной аспирационной биопсии лимфатических узлов средостения становится в настоящее время наиболее перспективным методом дифференциальной диагностики лимфаденопатии.

Бронхоскопия

Бронхоскопия выполняется с целью получения БАЛ. Соотношение субпопуляций лимфоцитов в БАЛ имеет диагностическое значение (для саркоидоза характерно соотношение CD4/CD8 лимфоцитов >3,5), но в основном используют цитограмму для определения активности саркоидоза и оценки эффективности проводимой терапии (при активном саркоидозе доля лимфоцитов достигает 80%, при стабилизации снижается до 20%).

Инвазивные методы диагностики

Саркоидоз легких требует дифференциальной диагностики с целым рядом легочных заболеваний, в основе которой лежит морфологическая верификация диагноза.

У больных саркоидозом легких следует проводить морфологическую верификацию диагноза во всех случаях сразу после выявления рентгенологических изменений в лимфатических узлах средостения и/или легочной ткани независимо от наличия или отсутствия клинических проявлений. Чем острее процесс и меньше его длительность, тем больше вероятность выявления специфических морфологических изменений (неказеифицированные эпителиоидно-клеточные гранулемы и клетки инородных тел). Для диагностики саркоидоза легких используются разнообразные методы биопсии: чрезбронхиальная биопсия легких, классическая чрезбронхиальная игловая биопсия внутригрудных лимфатических узлов, эндоскопические тонкоигольные пункции лимфатических узлов средостения под контролем эндосонографии и др. Так называемая открытая биопсия в настоящее время применяется крайне редко из-за травматичности, чаще используют ее более щадящий вариант - миниторакотомию, позволяющую получить биоптаты легкого и лимфатических узлов любой группы, а также торакоскопические процедуры.

Другие исследования (экстраторакальный саркоидоз)

При УЗИ органов брюшной полости обычно выявляют множественные гипоэхогенные узлы, которые локализуются как в печени, так и в селезенке. В случае саркоидоза сердца при ЭхоКГ обнаруживают единичные очаги в миокарде, в том числе в межжелудочковой перегородке, размером 3-5 мм. Очаги в сердце со временем могут кальцинироваться. На ЭКГ могут фиксироваться экстрасистолы, нарушения проводимости. При МРТ в пораженном участке сердца отмечается увеличение интенсивности сигнала на Т2-взвешенных изображениях и после контрастирования на Т1-взвешенных изображениях. В редких случаях при КТ саркоидоз сердца может проявляться зонами утолщения миокарда, слабо накапливающими контрастный препарат, но этот признак неспецифичен и может рассматриваться только в совокупности с клинико-лабораторными данными.

При нейросаркоидозе на МРТ выявляются гидроцефалия, расширение базальных цистерн, одиночная или множественные гранулемы, изоинтенсивные на Т1-взвешенных томограммах и гиперинтенсивные на Т2-взвешенных изображениях с хорошим усилением сигнала после контрастирования. Типичная локализация саркоидов - гипоталамус и область зрительного перекреста. Возможны тромбозы сосудов с микроинсультами.

Саркоидоз костей и суставов проявляется на рентгенограммах и КТ в виде кистозных или литических изменений. На МРТ при скелетно-мышечных симптомах выявляют инфильтрацию мелких и крупных костей, признаки остеонекроза, артрита, инфильтрацию мягких тканей, объемные образования различной локализации, миопатию и узловые образования в мышцах. Рентгенография - недостаточно чувствительный метод диагностики при саркоидозе костей.

Алгоритм обследования больных саркоидозом

Алгоритм первичного обследования больных при подозрении на саркоидоз органов дыхания:

-

сбор анамнеза (воздействие факторов окружающей среды, профессиональный анамнез и др.);

-

исследование функции дыхания (спирометрия, бодиплетизмография и оценка диффузионной способности легких);

-

клинический анализ крови с определением лейкоцитарной формулы и количества тромбоцитов;

-

биохимический анализ крови с определением в сыворотке крови кальция (в том числе определение содержания ионизированного Ca), ферментов (АЛТ, АСТ, ЩФ), креатинина, азота мочевины;

-

бактериоскопия мокроты с окраской по Цилю-Нильсену на кислотоустойчивые микобактерии;

-

бронхоскопия с получением БАЛ, определением цитограммы и при возможности соотношения СD4+/СD8+-лимфоцитов;

-

обследование у офтальмолога (с определением остроты зрения и осмотром глазного дна);

-

морфологическая верификация процесса (предпочтение следует отдавать малоинвазивным диагностическим методикам).

Лечение

Цели лечения саркоидоза - предупреждение или контроль над повреждением органов, облечение симптомов и улучшение качества жизни больных. Этиотропной терапии саркоидоза не существует. Во всех случаях необходимо сопоставить пользу назначения ЛС с потенциальным риском НЛР.

Поскольку частота спонтанных ремиссий высока, бессимптомным больным с I стадией саркоидоза, пациентам II и III стадии при легких функциональных нарушениях и стабильном состоянии лечение не показано. Системные глюкокортикоиды служат препаратами первой линии у больных с прогрессирующим течением болезни по данным рентгенологического и функционального исследования, при выраженных симптомах или внелегочных проявлениях, требующих лечения. Преднизолон (или эквивалентный препарат) назначают внутрь в дозе 0,5 мг/кг в сутки на 4 нед, затем дозу снижают до поддерживающей для контроля над симптомами и прогрессированием болезни в течение 9-24 мес. Другие иммуносупрессивные и противовоспалительные средства имеют ограниченное значение в лечении саркоидоза, но их следует рассматривать как альтернативное лечение, когда глюкокортикоиды не контролируют течение заболевания, имеются серьезные сопутствующие заболевания тяжелого течения (СД, ожирение, гипертоническая болезнь, остеопороз, глаукома, катаракта, язвенная болезнь) или развиваются тяжелые НЛР. Препаратом выбора в настоящее время является метотрексат, рекомендуемая доза составляет 2,5-15 мг 1 раз в неделю; возможно назначение биологических препаратов (инфликсимаб). При терминальных стадиях саркоидоза органов дыхания рассматривается трансплантация легких.

Прогноз

В целом прогноз при саркоидозе благоприятный. Летальные исходы от осложнений саркоидоза или прогрессирования заболевания регистрируют у 3-5% пациентов (при нейросаркоидозе - у 10-12%). В большинстве случаев (60-70%) удается достичь стабильной ремиссии заболевания на фоне лечения или спонтанно. Пациенты с саркоидозом подлежат медицинскому наблюдению пожизненно. Интенсивность наблюдения определяется формой и характером течения заболевания. Больные с неактивным саркоидозом должны проходить контрольное обследование не реже 1 раза в год.