Клиническая фармакология : учебник / В. Г. Кукес, Д. А. Сычев [и др. ] ; под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева. - 6-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1024 с. : ил. - 1024 с. - ISBN 978-5-9704-58815 |

Аннотация

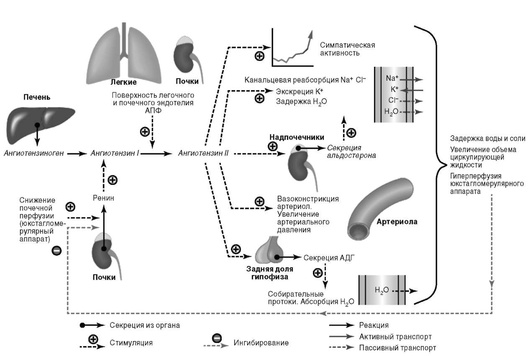

Шестое издание учебника исправлено и дополнено новыми сведениями с учетом последних достижений клинической фармакологии, а также новых государственных образовательных стандартов. Даны современные представления о фармакокинетических процессах, указаны принципы диагностики, коррекции и профилактики нежелательных лекарственных реакций, раскрыты новые механизмы взаимодействия лекарственных средств (на уровне транспортеров). В главе "Основы рациональной фармакотерапии" отражены основные клинико-фармакологические технологии эффективного и безопасного применения лекарственных средств. Клиническая фармакология отдельных групп лекарственных средств рассмотрена с учетом современных представлений о механизме действия, а также с позиций доказательной и персонализированной медицины. Изложена клиническая фармакология новых групп лекарственных средств. Главы, в которых освещены темы, не входящие в примерную программу, размещены в электронной версии учебника, код доступа к которой указан на первом форзаце книги под защитным слоем.

12.7. Блокаторы медленных кальциевых каналов

Блокаторы медленных кальциевых каналов - это ЛС, избирательно блокирующие деятельность потенциал-зависимых кальциевых каналов, в результате чего ограничивается поступление Са2+ в клетку. Для формирования представлений о свойствах этих ЛС необходимо познакомиться с механизмом их действия.

Физиологическая роль ионов кальция и характеристика кальциевых каналов

Ионы кальция занимают особое место в поддержании клеточных процессов. Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам (способность селективно связываться со сложными биоорганическими молекулами и изменять их конформацию), они выступают в качестве наиболее универсальных посредников между процессами на поверхности мембраны клетки и внутриклеточными механизмами.

Каждая живая клетка тратит значительную часть энергии своего метаболизма на выведение (посредством систем специальных кальциевых насосов) ионов кальция, поддерживая в цитоплазме очень низкий уровень этих ионов в состоянии покоя (порядка 10-8 М). Возникающий благодаря этому трансмембранный градиент способствует вхождению с высокой скоростью ионов кальция в нужный момент внутрь клетки, создавая в ней кратковременное повышение их концентрации (кальциевый сигнал), что способно запускать или модулировать практически все функции клетки. Одна из важнейших - физиологическая функция ионов кальция: обеспечение сопряжения процессов возбуждения и сокращения в гладкомышечных клетках, клетках миокарда и в скелетной мускулатуре. Генерацию импульсов с помощью ионов кальция запускают специализированные белковые молекулы, встроенные в клеточные мембраны и ионные каналы, под влиянием внешнего воздействия проводящие ионы по электрохимическому градиенту.

Сокращение кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток зависят от ионов кальция, поступающих в цитозоль главным образом из сарко-плазматического ретикулума и в меньшей степени - через медленные каналы мембраны. Кальциевые каналы относятся к группе потенциалзависимых. Перенос электрических зарядов по ним осуществляется с меньшей скоростью, чем по натриевым каналам, поэтому их называют медленными. Таким образом, каналы для ионов кальция делятся на трансмембранные потенциал-зависимые (поступление ионов кальция внутрь клетки) и внутриклеточные, по которым ионы кальция высвобождаются из саркоплазматического ретикулума. По структуре и электрофизиологическим свойствам выделяют следующие типы потенциал-зависимых кальциевых каналов:

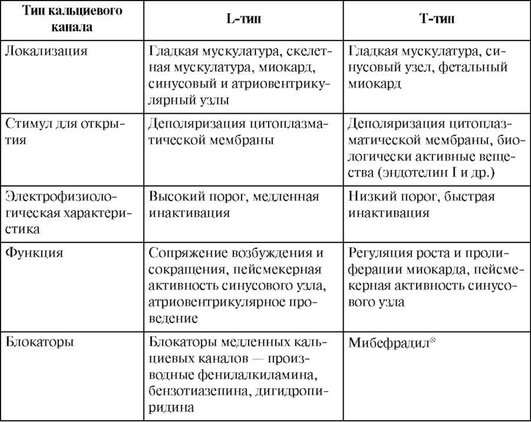

Наиболее хорошо изучены потенциал-зависимые каналы L- и Т-типа. Каналы Р-, N- и R-типа расположены в нейронах; их физиология и биохимия изучены недостаточно.

Потенциал-зависимые кальциевые каналы L-типа

Потенциал-зависимые кальциевые каналы L-типа локализованы на поверхности цитоплазматической мембраны сократительных кардио-миоцитов миокарда, клеток синусового и атриовентрикулярного узлов проводящей системы сердца, клеток гладкой и скелетной мускулатуры. Эти каналы открываются в ответ на деполяризацию цитоплазматической мембраны. К электрофизиологическим особенностям кальциевых каналов L-типа относятся высокий порог (поэтому данный тип кальциевых каналов называют еще высокопороговыми кальциевыми каналами) и медленная инактивация. Основная функция потенциал-зависимых кальциевых каналов L-типа в миокарде, гладкой и скелетной мускулатуре - сопряжение процессов возбуждения и сокращения, в синусовом узле - обеспечение пейсмекерной активности, в клетках атриовентрику-лярного узла - атриовентрикулярное проведение (табл. 12.20). Потенциал-зависимые кальциевые каналы L-типа служат фармакологическими мишенями для блокаторов медленных кальциевых каналов - производных фенилалкиламина, дигидропиридина и бензотиазепина.

Потенциал-зависимые кальциевые каналы Т-типа

Потенциал-зависимые кальциевые каналы Т-типа локализованы на поверхности цитоплазматической мембраны клеток фетального (плодного) миокарда, клеток синусового узла, волокон Пуркинье, клеток гладкой мускулатуры. Плотность каналов Т-типа в миокарде взрослого человека очень мала, поэтому считается, что они не играют существенной роли в сопряжении возбуждения и сокращения. Кальциевые каналы Т-типа вносят также определенный вклад в пейсмекерную активность синусового узла и атриовентрикулярное проведение.

Таблица 12.20. Характеристика цитоплазматических потенциал-зависимых кальциевых каналов в сердечно-сосудистой системе

Т-тип кальциевых каналов по их электрофизиологическим свойствам называют еще низкопорговыми кальциевыми каналами, так как они активируются уже при уровне мембранного потенциала, близком к потенциалу покоя (около 60 мВ), инактивация этого типа кальциевых каналов происходит быстро (см. табл. 12.21). Кальциевые каналы Т-типа служат фармакологической мишенью для мибефрадилаx, блокирующего кальциевые каналы этого типа.

Мибефрадилx - первый и пока единственный блокатор медленных кальциевых каналов Т-типа. Чувствительность к нему L-каналов в 20-30 раз меньше, чем Т-каналов. В терапевтических дозах он действует преимущественно на кальциевые каналы Т-типа, расположенные в мембранах гладкомышечных клеток сосудистой стенки, а также специализированных клеток синусового и атриовентрикулярного узлов. Только в более высоких дозах он в одинаковой мере инактивирует потенциал-зависимые кальциевые каналы L- и Т-типа. Мибефрадилx разрешен FDA для лечения пациентов с артериальной гипертензией и стенокардией напряжения. Однако выяснилось, что мибефрадилx ин-гибирует изоференты цитохрома Р450 3А4 и 2D6, участвующие в метаболизме многих ЛС, что может приводить к повышению концентраций этих препаратов до опасного уровня. В настоящее время известно по меньшей мере 26 ЛС разных групп (амиодарон, циклоспорин, эритромицин, ловастатин, симвастатин, мексилетин, пропафенон, хинидинx, дигоксин и др.), потенциально опасные для организма при одновременном назначении с мибефрадиломx, поэтому практическое использование препарата было приостановлено.

Для обеспечения сокращения мускулатуры (миокарда, гладкой и скелетной мускулатуры) в клетке существует двойная система регуляции входа ионов кальция, которая включает два взаимосвязанных цикла:

-

внеклеточный кальциевый цикл, регулирующий вход ионов кальция из внеклеточного пространства в цитозоль через цитоплазма-тические потенциал-зависимые кальциевые каналы, в основном L-типа;

-

внутриклеточный кальциевый цикл, регулирующий высвобождение ионов кальция из саркоплазматического ретикулума через внутриклеточные каналы (рианодиновые рецепторы и IР3-рецепторы), при этом основная роль ионов кальция, выходящих из саркоплазматического ретикулума, заключается в активации сокращения миокарда, гладкой и скелетной мускулатуры.

Механизм действия и основные фармакодинамические эффекты

Механизм действия блокаторов медленных кальциевых каналов на молекулярном уровне заключается в торможении входа ионов кальция внутрь клеток через цитоплазматические потенциал-зависимые кальциевые каналы L-типа. Блокада каналов L-типа миокарда производными фенилалкиламина приводит к нарушению входа ионов кальция через них в ответ на деполяризацию. Таким образом, под цитоплаз-матической мембраной не создается высоких концентраций кальция, в связи с чем не происходит высвобождения кальция из саркоплазма-тического ретикулума, а значит, содержание кальция в цитозоле недостаточно для соединения с тропонином С и активации сокращения. Следовательно, производные фенилалкиламина угнетают сократимость миокарда, вызывая отрицательный инотропный эффект. Блокада цитоплазматических кальциевых каналов L-типа синусового узла производными фенилалкиламина приводит к угнетению пейсмекерной активности синусового узла - вызывает отрицательный батмотропный эффект. Блокада производными фенилалкиламина цитоплазматических кальциевых каналов L-типа атриовентрикулярного узла приводит к угнетению проводимости в нем - вызывает отрицательный дромотропный эффект. Молекулярный механизм отрицательного инотропного, батмотропного и дромотропного эффектов производных бензотиазепина аналогичны.

Производные дигидропиридина практически не влияют на цито-плазматические потенциал-зависимые кальциевые каналы миокарда и проводящей системы сердца. Они, так же как и производные фенилал-киламина и бензотиазепина, блокируют цитоплазматические кальциевые каналы L-типа гладкой мускулатуры сосудов, нарушая вход через эти каналы ионов кальция в ответ на деполяризацию. Таким образом, под цитоплазматической мембраной не создается высоких концентраций кальция, поэтому кальций не высвобождается из саркоплазматического ретикулума, а значит, в цитозоле недостаточно кальция для соединения с кальмодулином, не образуется комплекс «кальций-кальмодулин», не активируется киназа легких цепей миозина, легкие цепи миозина не фосфорилируются, не происходит сокращение - сосуды, в том числе и коронарные, расширяются.

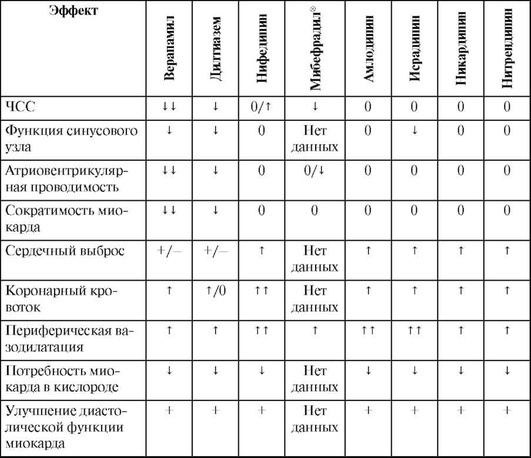

Кардиотропные эффекты производных фенилалкиламина и бензо-тиазепина во многом сходны и в то же время значительно отличаются от осуществляемых производными дигидропиридина. Производные фенилалкиламина (группа верапамила) и бензотиазепина (группа дилтиазема) могут снижать сократимость миокарда (отрицательный инотропный эффект), уменьшать ЧСС (отрицательный хронотропный эффект) и замедлять предсердно-желудочковое (атриовентрикулярное) проведение (отрицательный дромотропный эффект). Поэтому производные фенилалкиламина и бензотиазепина иногда объединяют и описывают как группу кардиоселективных, или брадикардических, блокаторов медленных кальциевых каналов (табл. 12.21).

Антиаритмическим действием из блокаторов медленных кальциевых каналов обладают только производные фенилалкиламина (верапамил) и бензотиазепина (дилтиазем), т.е. кардиоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов, относящиеся к IV классу антиаритмических средств по классификации E. Vaughan-Williams.

Таблица 12.21. Сравнительная характеристика кардиотропных эффектов блокаторов медленных кальциевых каналов

Примечание. «↑», «↑↑» - увеличение (усиление); «↓», «↓↓» - уменьшение (ослабление); «+» - наличие эффекта; «+/-» - непостоянный эффект; «0» - отсутствие эффекта.

Производные дигидропиридина отличаются от производных фенилалкиламина и бензотиазепина большим влиянием на гладкую мускулатуру сосудов (вазоселективность) и отсутствием клинически значимого действия на функцию синусового узла и предсердно-желудочковое (атриовентрикулярное) проведение (см. табл. 12.21). Поэтому группу блокаторов медленных кальциевых каналов - производных дигидропиридина - называют вазоселективными блокаторами медленных кальциевых каналов. Производные дигидропиридина обычно не урежают ЧСС, но она может увеличиваться в результате рефлекторной активации САС в ответ на резкое расширение системных артерий, что особенно характерно для производных дигидропиридина I поколения.

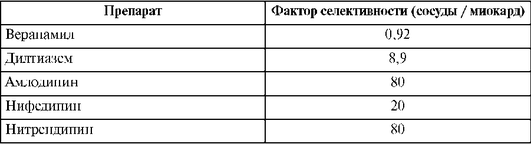

Вазоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов, в отличие от кардиоселективных, оказывают более выраженное положительное воздействие на коронарный кровоток (табл. 12.22).

Таблица 12.22. Сердечно-сосудистая селективность некоторых блокаторов медленных кальциевых каналов

Блокаторы медленных кальциевых каналов обладают рядом экстра-кардиальных фармакологических эффектов. Есть экспериментальные подтверждения их положительного влияния на факторы, участвующие в развитии атеросклероза. Механизм антиатеросклеротического эффекта, по-видимому, заключается в способности блокаторов медленных кальциевых каналов замедлять пролиферацию гладкомышечных клеток путем торможения высвобождения соответствующего фактора роста, ингибировать гиперплазию интимы сосудов, уменьшать адгезию моноцитов, уменьшать способность макрофагов к захвату эфиров холестерина, оказывать антиоксидантное действие. Также в основе антиатеросклеротического действия блокаторов медленных кальциевых каналов могут лежать: ингибирование экспрессии гена ГМГ-КоА-редуктазы и гена ЛПНП; благоприятное влияние на соотношение ЛПВП/ЛПНП; стабилизация плазматической мембраны, препятствующая проникновению свободного холестерина в стенку сосуда.

Все это позволяет предполагать, что блокаторы медленных кальциевых каналов способны замедлять рост начальных минимальных атерогенных поражений в сосудах. Так, показано, что лацидипин, по сравнению с атенололом, достоверно замедляет утолщение интимы сонных артерий. Этот эффект лацидипина не зависит от степени снижения АД.

Некоторые блокаторы медленных кальциевых каналов обладают нефропротекторным действием. Например, для блокаторов медленных кальциевых каналов - производных фенилалкиламина (группа верапамила) - доказана способность увеличивать почечный кровоток, не изменяя при этом СКФ или даже увеличивая ее у больных со сниженной СКФ. Так, у больных диабетической и гипертонической нефропатией производные фенилалкиламина существенно уменьшают выраженность протеинурии. Нефропротекторное действие у больных артериальной гипертензией продемонстрировано и для амлодипина.

Блокаторы медленных кальциевых каналов влияют на углеводный обмен у больных сахарным диабетом. Известно, что блокаторы медленных кальциевых каналов - производные дигидропиридина - могут вызывать гипергликемию, возможно, за счет угнетения кальцийзависимого процесса высвобождения инсулина из β-клеток островкового аппарата поджелудочной железы. В то же время известно благотворное действие блокаторов медленных кальциевых каналов - производных фенилалкиламина - на углеводный обмен, заключающееся в улучшении толерантности к глюкозе. Этот эффект связывают со способностью производных фенилалкиламина усиливать захват глюкозы гепатоцитами и подавлять секрецию глюкагона α-клетками островкового аппарата поджелудочной железы.

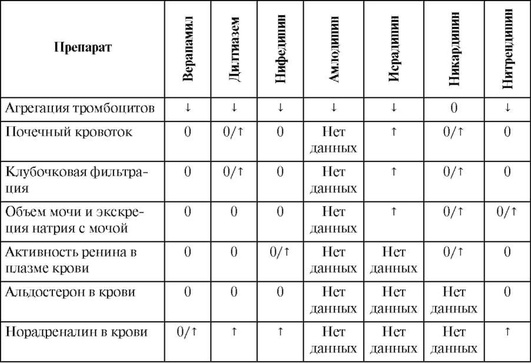

Есть данные о благоприятном влиянии блокаторов медленных кальциевых каналов - производных фенилалкиламина - на липидный спектр. Например, препараты этой группы достоверно снижают уровни ЛПНП (в среднем на 8%) и ЛПОНП (в среднем на 11%), повышают уровень ЛПВП (на 6-15%) и, таким образом, уменьшают атерогенность плазмы крови, т.е. обладают гиполипидемическим эффектом. Блокаторы медленных кальциевых каналов обладают антиагрегант-ной активностью, особенно этот эффект характерен для дигидропиридинов. Полагают, что механизм антиагрегантного действия блокаторов медленных кальциевых каналов заключается в угнетении синтеза про-агрегантного соединения тромбоксана А2, а также стимуляции синтеза эндотелием простациклина и эндотелиального релаксирующего фактора (оксида азота), которые обладают выраженными антиагрегантными свойствами и вызывают вазодилатацию.

Для некоторых блокаторов медленных кальциевых каналов характерна клинически значимая стереоизомерия. Например, амлодипин представляет собой рацемическую смесь S-амлодипина и R-амлодипина. S-амлодипин, блокируя кальциевые каналы L-типа, оказывает вазо-дилатирующее действие. В отличие от S-амлодипина, R-амлодипин не обладает вазодилатирующим эффектом. Поэтому перспективно создание препаратов, содержащих только S-амлодипин.

Среди производных дигидропиридина II поколения существует препарат, избирательно расширяющий артерии головного мозга, - нимодипин (Нимотоп*), применяющийся в неврологической практике при ишемическом и геморрагическом инсульте. Дифенилпиперазины (циннаризин, флунаризинx) также оказывают избирательное вазодилатирующее действие на церебральные сосуды и широко применяются для профилактики приступов мигрени, а также для лечения и профилактики заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения. Другие экстракардиальные фармакологические эффекты блокаторов медленных кальциевых каналов представлены в табл. 12.23.

Таблица 12.23. Некоторые экстракардиальные эффекты блокаторов медленных кальциевых каналов

Примечание. «↑», «↑↑» - увеличение (усиление); «↓», «↓↓» - уменьшение (ослабление); «+» - наличие эффекта; «+/-» - непостоянный эффект; «0» - отсутствие эффекта.

Классификация блокаторов медленных кальциевых каналов

В соответствии с современной классификацией блокаторы медленных кальциевых каналов L-типа по своей химической структуре подразделяются на следующие группы:

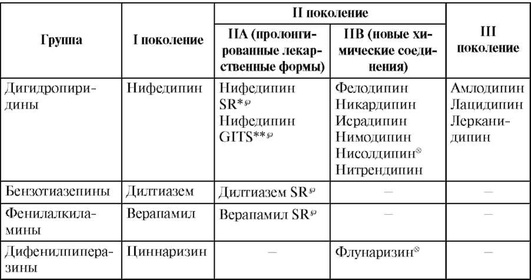

Каждая из этих групп, в свою очередь, в зависимости от особенностей фармакокинетики, представлена препаратами трех поколений - I, II и III (табл. 12.24).

Таблица 12.24. Классификация блокаторов медленных кальциевых каналов L-типа

* SR и ER - замедленного высвобождения.

** GITS - гастроинтестинальная терапевтическая система.

Эта классификация блокаторов медленных кальциевых каналов основана на следующих принципах.

-

Химическая структура.* От химической структуры зависят фармакологические эффекты блокаторов медленных кальциевых каналов: дигидропиридины оказывают большее воздействие на гладкую мускулатуру сосудов и практически не влияют на миокард, а также проводящую систему сердца; фенилалкиламины, напротив, оказывают большее воздействие на миокард, функции синусового и атриовентрикулярного узлов, чем на гладкую мускулатуру сосудов. Бензотиазепины занимают промежуточное положение между дигидропиридинами и фенилалкиламинами.

-

Фармакокинетика. Блокаторы медленных кальциевых каналов II поколения выделяются улучшенным фармакокинетическим профилем и более высокой вазоселективностью. Их разделяют на две подгруппы - IIA и IIB. К подгруппе IIA принадлежат пролонгированные формы ЛС, к подгруппе IIB - препараты с новой химической структурой. Блокаторы медленных кальциевых каналов II поколения отличаются от препаратов I поколения более продолжительным Т1/2 (для блокаторов медленных кальциевых каналов I поколения T1/2 составляет 4-6 ч, II поколения - 12-24 ч), продолжительностью действия, более плавным нарастанием концентрации препарата в плазме крови (отсутствие пикообразного изменения концентрации), более отсроченным началом действия и временем появления максимального эффекта (см. табл. 12.24). В связи с этими фармакокинетическими особенностями блокаторы медленных кальциевых каналов II поколения лишены многих НЛР препаратов I поколения, прежде всего связанных с рефлекторной активацией САС (особенно для производных дигидропиридинов). Кроме того, препараты II поколения применяются 1- 2 раза в сутки.

-

Тканевая вазоселективность. Тканевая вазоселективность - это способность препарата воздействовать на те или иные артериолярные области, характерная для некоторых блокаторов медленных кальциевых каналов II поколения производных дигидропиридина. Так, нимодипин преимущественно действует на сосуды головного мозга, нисолдипинx - на коронарные сосуды, а фелодипин одинаково воздействует на коронарные сосуды и периферические артерии. В качестве прототипа блокаторов медленных кальциевых каналов III поколения предлагают амлодипин, который отличается важными особенностями: более предсказуемой эффективностью благодаря высокой биодоступности (в среднем 64%) и незначительными различиями между максимальной и минимальной концентрациями в плазме крови; сверхдлительным действием препарата - на протяжении более 24 ч, что делает ненужным создание его ретардных форм.

Предложенная классификация блокаторов медленных кальциевых каналов имеет большое клиническое значение, поскольку позволяет врачу по принадлежности ЛС к тому или иному поколению с достаточной определенностью судить о его потенциальных преимуществах и возможных недостатках. Кроме того, нетрудно определить место новых блокаторов медленных кальциевых каналов среди других препаратов со сходной химической структурой. Так, не упомянутый анипамилp, несомненно, следует отнести к блокаторам медленных кальциевых каналов II поколения, а лацидипин - III поколения.

В приведенной классификации не учитываются блокаторы медленных кальциевых каналов, которые по химической структуре не относятся к производным фенилалкиламина, бензотиазепина или дигидропиридина.

Фармакокинетика блокаторов медленных кальциевых каналов

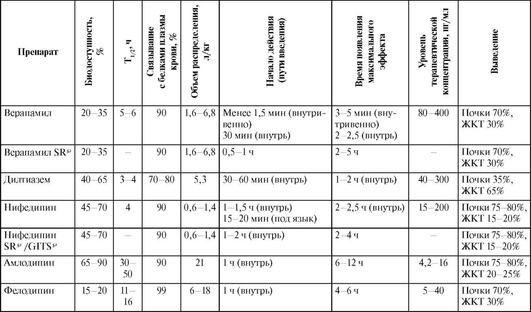

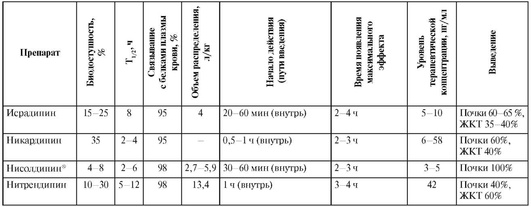

Фармакокинетические свойства большинства блокаторов медленных кальциевых каналов сходны (табл. 12.25).

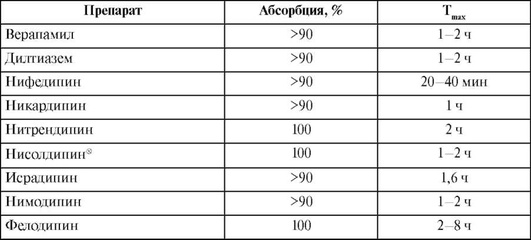

Блокаторы медленных кальциевых каналов как липофильные соединения хорошо всасываются из ЖКТ (табл. 12.26).

Абсорбция блокаторов медленных кальциевых каналов зависит от лекарственной формы препарата. Так, абсорбция нифедипина происходит быстрее после приема внутрь желатиновых капсул, содержащих нифедипин в виде раствора, чем таблеток, покрытых оболочкой. Пик концентрации нифедипина в плазме крови после приема таблетки внутрь из-за задержки ее растворения в ЖКТ достигается лишь через 30-120 мин, а после приема внутрь капсулы - через 20-60 мин. При исследовании зависимости абсорбции нифедипина от рН желудочной секреции было установлено, что пониженная кислотность увеличивает всасывание препарата.

Блокаторы медленных кальциевых каналов обладают невысокой степенью абсолютной биодоступности (см. табл. 12.25) из-за выраженного эффекта первого прохождения через печень. Поэтому необходима особая осторожность при применении данных препаратов у больных с нарушениями функционирования печени, в связи с опасностью резкого усиления их действия.

Эффект первого прохождения через печень наиболее характерен для верапамила, никардипина, исрадипина, фелодипина и менее выражен для нифедипина, амлодипина, нитрендипина, обладающих большей биодоступностью. Биодоступность блокаторов медленных кальциевых каналов варьирует в широких пределах; наибольшей биодоступностью характеризуется амлодипин (60-80%), наименьшей - нисолдипин® учитывать при их назначении пациентам с гипопротеинемией, поскольку в этом случае возможно значительное увеличение содержания свободной фракции препаратов в крови, а значит, возрастает опасность появления НЛР. Также необходима осторожность при назначении блокаторов медленных кальциевых каналов с препаратами, обладающими высоким сродством к белкам плазмы крови (лидокаин, диазепам, дизопирамидx, дигоксин, дигитоксин, непрямые антикоагулянты и др.), так как эти ЛС способны конкурентно вытеснять блокаторы медленных кальциевых каналов из связи с белками плазмы крови, увеличивая содержание их свободной фракции, что повышает опасность развития НЛР.(4-8%).

Блокаторы медленных кальциевых каналов в значительной степени связываются с белками плазмы крови (см. табл. 12.25), что необходимо

Таблица 12.25. Основные фармакокинетические параметры блокаторов медленных кальциевых каналов

Окончание табл. 12.25

Таблица 12.26. Абсорбция и время наступления максимальной концентрации блокаторов медленных кальциевых каналов в плазме крови после приема внутрь

Большое клиническое значение имеет такой фармакокинетический параметр, как время достижения Cmax в плазме крови (Тmax), по которому можно предсказать начало терапевтического действия ЛС (см. табл. 12.25). Наименьшее время достижения Cmax в плазме крови после приема внутрь у нифедипина (20-40 мин) и никардипина (60 мин), а наибольшее - у амлодипина (6-12 ч). Быстрое начало терапевтического действия у нифедипина и никардипина позволяет им считаться препаратами выбора в тех случаях, когда требуется быстро снизить АД, не прибегая к парентеральному введению ЛС. Напротив, нельзя ожидать быстрого антигипертензивного и антиангинального эффекта амлодипина, концентрация которого в плазме крови достигает максимума через несколько часов после введения. Css амлодипина в плазме крови достигается через 6-7 дней, а максимальный антигипертензивный эффект - только через 4-8 нед от начала применения этого препарата. Максимальный антигипертензивный эффект ретардных форм верапамила, дилтиазема и нифедипина также наступает после нескольких недель, поэтому необходимость увеличения дозы этих препаратов больным артериальной гипертензией определяется не ранее чем через 2-4 нед непрерывного применения.

Блокаторы медленных кальциевых каналов I поколения характеризуются коротким T1/2 (4-6 ч) и небольшой продолжительностью действия (6-8 ч), поэтому их назначают 3-4 раза в сутки. В то же время блокаторы медленных кальциевых каналов II поколения характеризуются гораздо большим T1/2 и значительной продолжительностью действия (12-24 ч), поэтому их назначают 1-2 раза в сутки (см. табл. 12.25).

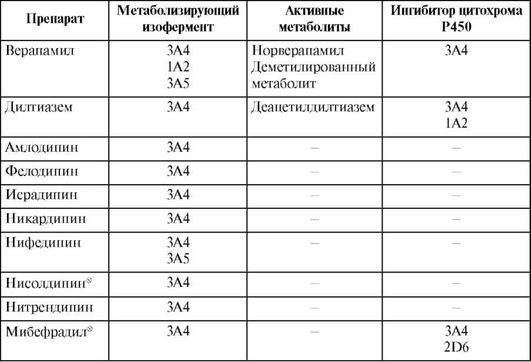

В метаболизме блокаторов медленных кальциевых каналов участвует изофермент цитохрома Р450 3A4, а в метаболизм верапамила определенный вклад вносит также и изофермент 1А2 (табл. 12.27).

Таблица 12.27. Метаболизм блокаторов медленных кальциевых каналов

Большинство блокаторов медленных кальциевых каналов не имеет активных метаболитов, за исключением верапамила и дилтиазема. Активные метаболиты верапамила - это норверапамил (метаболит, образующийся в результате N -деалкилирования) и деметилированный метаболит. Активный метаболит дилтиазема - деацетилдилтиазем.

Есть сведения о том, что окисление блокаторов медленных кальциевых каналов изоферментом цитохрома Р450 3А4 проходит не только в гепатоцитах, но и в энтероцитах.

Нежелательные лекарственные реакции и противопоказания к назначению

НЛР со стороны ССС, вызванные кардиоселективными (фенилалкиламины и бензотиазепины) и вазоселективными (дигидропиридины) блокаторами медленных кальциевых каналов, существенно отличаются, поэтому в дальнейшем специально оговаривается, какой эффект характерен для каждой из групп препаратов.

Для производных фенилалкиламина и бензотиазепина НЛР со стороны ССС связаны с рефлекторной активацией САС в ответ на системную вазодилатацию. Эти эффекты особенно выражены у дигидропиридинов I поколения.

-

Тахикардия, ощущение прилива к лицу, покраснение лица и шеи.

-

Развитие наджелудочковых аритмий, чаще всего - мерцательной аритмии предсердий.

-

По некоторым сведениям, дигидропиридины I поколения у больных со стенокардией напряжения III и IV функционального класса в 10-20% случаев могут учащать приступы стенокардии и (или) провоцировать ее возникновение.

-

Вазодилатация, возникающая после приема дигидропиридинов I поколения, вызывает активацию не только САС, но и РААС. Следствием активации РААС оказывается появление у больных пастозности на лодыжках, голенях (тибиальные отеки), а иногда на тыльной стороне кистей.

Для дигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов НЛР со стороны ССС связаны с их отрицательным хронотропным, дромотропным и инотропным эффектами.

-

Отрицательный хронотропный эффект проявляется брадикардией, вплоть до развития асистолии, что особенно часто наблюдают у пациентов с синдромом слабости синусового узла.

-

Отрицательный батмотропный эффект проявляется удлинением интервала Р-Q на электрокардиограмме вплоть до формирования атриовентрикулярных блокад (I, II, III степени). Угнетение АВ-проводимости кардиоселективными блокаторами медленных кальциевых каналов неблагоприятно при пароксизме антидромной тахикардии у больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, так как эти препараты ускоряют антероградное проведение по дополнительным путям и тем самым увеличивают частоту сокращений желудочков.

-

Отрицательный инотропный эффект может усугублять имеющуюся сердечную недостаточность, вплоть до развития отека легких.

При применении любых блокаторов медленных кальциевых каналов может отмечаться чрезмерное снижение АД с соответствующими клиническими проявлениями: головная боль, шум в ушах, обмороки (иногда в ортостазе). К факторам риска возникновения артериальной гипотензии относятся: пожилой возраст, большая доза препарата, сублингвальный способ его приема, высокая температура в помещении, применение препарата после физической нагрузки, комбинация его с другими гипотензивными препаратами, сопутствующая сердечная недостаточность.

При применении всех блокаторов медленных кальциевых каналов встречаются следующие НЛР, хотя и с низкой частотой.

При длительном применении блокаторов медленных кальциевых каналов возможно развитие толерантности (привыкания). Установлено, что резкое прекращение приема нифедипина может вызвать синдром отмены: значительное ухудшение состояния больных ИБС (снижение толерантности к физической нагрузке, появление приступов стенокардии в покое). Полагают, что синдром отмены нифедипина возникает вследствие активации контррегулирующих систем и гиперчувствительности гладкомышечных клеток коронарных сосудов к кальцию. Поэтому при необходимости отмены нифедипина его дозу уменьшают постепенно, в течение 3-5 дней. Данных о наличии синдрома отмены у блокаторов медленных кальциевых каналов длительного действия нет.

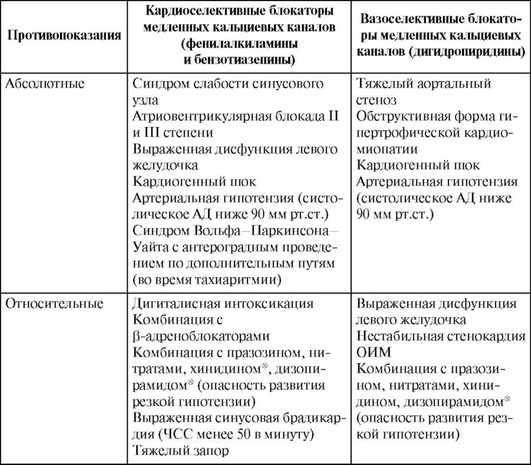

Противопоказания к назначению блокаторов медленных кальциевых каналов приведены в табл. 12.28.

Таблица 12.28. Противопоказания к назначению блокаторов медленных кальциевых каналов

Показания к применению и режим дозирования

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при ишемической болезни сердца

Блокаторы медленных кальциевых каналов относятся к антиангинальным препаратам, одновременно уменьшающим потребность миокарда в кислороде и увеличивающим доставку кислорода к миокарду. Уменьшение потребности миокарда в кислороде происходит благодаря следующим механизмам.

-

Блокаторы медленных кальциевых каналов вызывают периферическую вазодилатацию артерий, что приводит к значительному уменьшению постнагрузки на миокард. Этот эффект характерен для всех блокаторов медленных кальциевых каналов.

-

Производные фенилалкиламина и бензотиазепина (кардиоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов) снижают сократимость миокарда (отрицательный инотропный эффект), что также снижает потребность миокарда в кислороде.

Блокаторы медленных кальциевых каналов увеличивают доставку кислорода к миокарду благодаря следующим механизмам.

-

Производные дигидропиридина (вазоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов) оказывают спазмолитическое действие на коронарные сосуды, тем самым увеличивая коронарный кровоток.

-

Производные фенилалкиламина и бензотиазепина (кардиоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов) тоже оказывают дилатирующее действие на коронарные сосуды, однако выраженность этого эффекта меньше, чем у дигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов.

При ИБС также благоприятны антиатеросклеротический, гиполипидемический и антиагрегантный эффекты блокаторов медленных кальциевых каналов.

На протяжении двух последних десятилетий появились многочисленные сообщения о НЛР, вызванных производными дигидропиридина I поколения (короткодействующие нифедипины) при длительном применении у больных ИБС. Например, короткодействующий нифедипин вызывает ухудшение течения нестабильной стенокардии, сердечной недостаточности. Прием нифедипина сопровождался увеличением смертности больных в первые 2 нед после возникновения инфаркта миокарда. Результаты метаанализа 16 контролируемых клинических исследований подтвердили увеличение смертности у больных ИБС при приеме нифедипина в высоких дозах (более 60 мг/сут). Коэффициент риска для дозы 20 мг/сут составил 1,01, а для дозы 80 мг/сут - 2,83.

В Рекомендациях по ведению больных со стабильной стенокардией (1999) Американского колледжа кардиологов и Американской ассоциации сердца сказано: «В настоящее время у больных ИБС рекомендуют избегать назначений короткодействующих дигидропиридинов (в частности, нифедипина), так как они потенциально способны повысить риск сердечно-сосудистых осложнений». Полагают, что основная причина ухудшения прогноза у больных, длительно принимающих короткодействующие нифедипины, заключается в их способности рефлекторно активировать САС. Однако уже имеются данные нескольких больших многоцентровых плацебо-контролируемых клинических исследований, в которых применялись пролонгированные лекарственные формы нифедипина и дигидропиридины II и III поколения у больных ИБС, в результатах которых не было отмечено увеличения смертности.

Международные рекомендации по ведению больных со стабильной стенокардией (1999) Американского колледжа кардиологов и Американской ассоциации сердца четко определяют место блокаторов медленных кальциевых каналов в лечении больных со стабильной стенокардией.

-

Лечение больных со стабильной стенокардией начинают с блокаторов медленных кальциевых каналов II и III поколения только в случае наличия противопоказаний к назначению р-адреноблокаторов.

-

Блокаторы медленных кальциевых каналов II и III поколения добавляют к р-адреноблокаторам, если монотерапия р-адреноблокаторами не дает достаточного эффекта.

-

Если р-адреноблокаторы вызывают выраженные НЛР, то их заменяют блокаторами медленных кальциевых каналов II и III поколения.

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при вазоспастической стенокардии

При вазоспастической стенокардии (вариантная стенокардия, стенокардия Принцметала) для профилактики приступов стенокардии используют производные дигидропиридина I, II, III поколений.

Дигидропиридины в большей степени, чем другие блокаторы медленных кальциевых каналов, устраняют спазм коронарных артерий и поэтому считаются препаратами выбора при вазоспастической стенокардии. Данных о неблагоприятном действии короткодействующих нифедипинов на прогноз больных вазоспастической стенокардией нет, но в этой ситуации предпочтительнее применение дигидропиридинов II и III поколения.

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при нестабильной стенокардии

При нестабильной стенокардии дигидропиридины не используют, так как они в этой ситуации ухудшают прогноз (увеличивается общая смертность, риск возникновения инфаркта миокарда). В то же время кардиоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов при нестабильной стенокардии, верапамил и дилтиазем, обладают выраженным антиангинальным эффектом при нестабильной стенокардии. В этом случае прогноз больных не ухудшается, а следовательно, их можно рекомендовать при нестабильной стенокардии, если есть противопоказания к назначению β-адреноблокаторов.

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при остром инфаркте миокарда

При остром инфаркте миокарда назначение короткодействующих нифедипинов в остром периоде приводит к значительному ухудшению прогноза. Данных по эффективности и безопасности дигидропиридинов II и III поколения при остром инфаркте миокарда нет. В отличие от дигидропиридинов, применение верапамила и дилтиазема при инфаркте миокарда улучшает прогноз больных, поэтому их можно рекомендовать при наличии противопоказаний к назначению β-адреноблокаторов.

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при артериальной гипертензии

Способность блокаторов медленных кальциевых каналов расслаблять гладкую мускулатуру артерий мышечного типа и артериол и тем самым уменьшать ОПСС послужила основанием для широкого использования этих препаратов при артериальной гипертензии. Кроме того, блокаторы медленных кальциевых каналов обладают рядом эффектов, которые весьма полезны при артериальной гипертензии.

-

Блокаторы медленных кальциевых каналов способствуют обратному развитию гипертрофии левого желудочка, которая представляет независимый фактор риска возникновения сердечной недостаточности, ИБС, нарушений ритма сердца.

-

Производные фенилалкиламина обладают нефропротекторным эффектом, замедляя и приостанавливая поражение почек при артериальной гипертензии.

-

Блокаторы медленных кальциевых каналов не обладают отрицательными метаболическими эффектами. Кроме того, производные фенилалкиламина снижают атерогенность плазмы крови и улучшают толерантность к глюкозе.

-

Доказана способность блокаторов медленных кальциевых каналов уменьшать выраженность гипертрофии левого желудочка у больных артериальной гипертензией, которая по современным представлениям служит серьезным фактором риска сердечно-сосудистых осложнений.

По гипотензивной активности блокаторы медленных кальциевых каналов не отличаются от представителей других основных групп анти-гипертензивных препаратов (диуретики, β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов). Отличительная особенность гипотензивного эффекта блокаторов медленных кальциевых каналов - дозозависимость (чем выше доза, тем сильнее гипотензивный эффект).

Благодаря своей высокой эффективности и хорошей переносимости блокаторы медленных кальциевых каналов широко использовались при лечении артериальной гипертензии в течение двух десятилетий, но в середине 1990-х годов появились сомнения в безопасности их длительного применения. Так, в ходе нескольких проспективных исследований было обнаружено, что при применении блокаторов медленных кальциевых каналов у больных артериальной гипертензией сердечнососудистые осложнения развиваются чаще, чем при лечении тиазидными диуретиками или ингибиторами АПФ. В дальнейшем, впрочем, было показано, что повышенный риск смерти или развития сердечно-сосудистых осложнений связан лишь с короткодействующими нифедипинами, а риск развития инфаркта миокарда при применении блокаторов медленных кальциевых каналов длительного действия не выше, чем при использовании β-адреноблокаторов.

Таким образом, в настоящее время убедительно доказаны как высокая антигипертензивная эффективность, так и безопасность применения блокаторов медленных кальциевых каналов II и III поколения.

Согласно Международным рекомендациям по лечению артериальной гипертензии ВОЗ, блокаторы медленных кальциевых каналов II и III поколения особенно показаны в качестве базисной антигипертензивной терапии в следующих ситуациях:*

-

при изолированной систолической гипертензии у пожилых больных, если диуретики противопоказаны, неэффективны или вызывают НЛР;

-

после перенесенного инфаркта миокарда, если противопоказаны β-адреноблокаторы. В этом случае следует использовать пролонгированные формы верапамила или дилтиазема;

-

у больных сопутствующей стенокардией, если противопоказаны β-адреноблокаторы;

-

у больных диабетической нефропатией, если ингибиторы АПФ противопоказаны или вызывают серьезные НЛР.

Блокаторы медленных кальциевых каналов длительного действия (II и III поколения) можно применять как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими антигипертензивными препаратами. Если монотерапия не обеспечивает уменьшения АД ниже 140/90 мм рт.ст., то блокаторы медленных кальциевых каналов рекомендуется комбинировать с ингибиторами АПФ или β-адреноблокаторами. При этом следует помнить, что β-адреноблокаторы можно сочетать лишь с дигидропиридиновыми блокаторами медленных кальциевых каналов, а комбинации их с верапамилом или дилтиаземом считаются небезопасными.

В настоящее время блокаторы медленных кальциевых каналов широко используются при лечении гипертонической болезни, однако лишь блокаторы медленных кальциевых каналов II и III поколения можно считать вполне безопасными. Короткодействующие блокаторы медленных кальциевых каналов, и в особенности производные диги-дропиридина (нифедипин), не рекомендуется применять длительно.

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при нарушениях ритма сердца

См. главу 13.

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при гипертрофической кардиомиопатии

Основное расстройство функции сердца при гипертрофической кардиомиопатии: нарушение наполнения левого желудочка в диастолу вследствие резкой гипертрофии его стенок и межжелудочковой перегородки - диастолическая дисфункция левого желудочка. Диастолическая дисфункция характерна для обеих форм гипертрофической кардиомиопатии: обструктивной и необструктивной. При обструктивной форме гипертрофической кардиомиопатии наблюдается обструкция пути оттока крови из левого желудочка в аорту. При гипертрофической кардиомиопатии для улучшения диастолической функции левого желудочка и уменьшения обструкции выходного тракта левого желудочка применяют ЛС с отрицательным инотропным эффектом: β-адреноблокаторы и кардиоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов (верапамил и дилтиазем). Наблюдаются следующие благоприятные эффекты кардиоселективных блокаторов медленных кальциевых каналов при лечении гипертрофической кардиомиопатии.

-

Улучшение растяжимости миокарда в диастолу, что облегчает наполнение левого желудочка, о чем свидетельствует снижение конечного диастолического давления в его полости.

-

Снижение сократительной способности миокарда приводит к увеличению выходного тракта левого желудочка, о чем свидетельствует уменьшение систолического градиента давления между левым желудочком и аортой.

-

В отличие от β-адреноблокаторов, блокаторы медленных кальциевых каналов более эффективно предотвращают внезапную смерть у больных гипертрофической кардиомиопатией, которая чаще всего у таких больных связана с возникновением аритмии.

Применение блокаторов медленных кальциевых каналов при хронической сердечной недостаточности

Исследования на животных показали, что мибефрадил8 не влияет на сократимость нормального миокарда и миокарда при сердечной недостаточности.

При сравнении влияния мибефрадилаx и ингибитора АПФ цилазаприла на выживаемость, гемодинамику и ремоделинг сердца у крыс с ХСН было показано, что выживаемость в течение 9 мес схожа при использовании мибефрадилаx в дозе 15 мг/кг в сутки и цилазаприла в дозе 10 мг/кг в сутки. По сравнению с плацебо, мибефрадилx увеличивал выживаемость на 71%, а цилазаприл - на 75%. Это выгодно отличает мибефрадилx от других блокаторов медленных кальциевых каналов, которые либо не влияют на выживаемость, либо ухудшают ее.

Также было отмечено, что мибефрадилx (как и цилазаприл) не влияет на симпатическую активность и не вызывает рефлекторной тахикардии. Масса миокарда левого желудочка под влиянием мибефрадилаx уменьшалась, хотя этот эффект был более выражен у цилазаприла. Такое действие мибефрадилаx может быть связано как с уменьшением постнагрузки на сердце, так и с ролью Т-кальциевых каналов в развитии гипертрофии миоцитов.

В настоящее время проводится многоцентровое рандомизированное плацебоконтролируемое параллельно-групповое исследование по застойной сердечной недостаточности (MACH-1), которое должно ответить на вопрос, действительно ли мибефрадилx может оказывать положительное воздействие при застойной сердечной недостаточности.

Другие возможные показания к применению блокаторов медленных кальциевых каналов

Производные дигидропиридина (нифедипин) оказались эффективными в качестве вазодилататоров при первичной и вторичной легочной гипертензии. Нифедипин и амлодипин с успехом применяют для профилактики вазоспастических приступов при синдроме Рейно. Верапамил эффективен для профилактики приступов головных болей при мигрени. Нимодипин, избирательно расширяющий артерии головного мозга, применяют в неврологической практике при лечении ишемического и геморрагического инсульта.

Блокаторы медленных кальциевых каналов также используют при функциональных заболеваниях ЖКТ: нифедипин и дилтиазем - при ахалазии кардии и диффузном спазме пищевода; верапамил - при синдроме раздраженной толстой кишки, включая клинический вариант, протекающий преимущественно с диареей.

Режим дозирования блокаторов медленных кальциевых каналов приведен в табл. 12.29.

Таблица 12.29. Режим дозирования блокаторов медленных кальциевых каналов

Взаимодействие

Существуют сложные взаимодействия между блокаторами медленных кальциевых каналов и другими ЛС: они могут вступать как в ФК, так и в ФД (см. приложение 3).

Наибольшее клиническое значение имеют следующие взаимодействия.

-

Грейпфрутовый сок: повышает концентрацию дигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов в плазме крови, кроме амлодипина.

-

Алкоголь: гипотензивный эффект усиливается; верапамил повышает концентрацию алкоголя в плазме крови.

-

Анестетики общие: гипотензивный эффект и риск угнетения АВ-проводимости усиливается верапамилом.

-

Антиаритмические средства: верапамил и дилтиазем повышают риск кардиодепрессивного действия, брадикардии; хинидинx: концентрация в плазме крови снижается нифедипином; дизопирамидx: повышается риск кардиодепрессивного действия и асистолии.

-

Антибактериальные средства: эритромицин угнетает метаболизм фелодипина (повышается концентрация в плазме крови); рифампицин: повышает метаболизм дилтиазема, нифедипина, верапамила (значительно снижается концентрация в плазме крови).

-

Антидепрессанты: дилтиазем, верапамил повышают концентрацию в плазме крови имипрамина и, вероятно, других трициклических антидепрессантов.

-

Антидиабетические средства: нифедипин иногда снижает толерантность к глюкозе.

-

Противоэпилептические средства: эффект карбамазепина усиливается дилтиаземом и верапамилом; дилтиазем и нифедипин повышают концентрацию в плазме крови фенитоина; эффект фелодипина, исрадипина и, вероятно, других дигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов снижается карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином и примидоном; эффект верапамила и дилтиазема - фенобарбиталом и фенитоином.

-

Противогрибковые средства: итраконазол угнетает метаболизм фелодипина (повышается концентрация в плазме крови).

-

Антипсихотические средства: гипотензивный эффект усиливается.

-

Противовирусные средства: ритонавир может повышать концентрацию блокаторов медленных кальциевых каналов в плазме крови.

-

Анксиолитики и снотворные ЛС: дилтиазем и верапамил угнетают метаболизм мидазолама (седативный эффект усиливается).

-

β-Адреноблокаторы: повышается риск брадикардии и АВ-блокады в сочетании с дилтиаземом и верапамилом; могут наблюдаться выраженная гипотензия и сердечная недостаточность при сочетании с нифедипином и верапамилом.

-

Другие блокаторы медленных кальциевых каналов: выведение нифедипина снижается при приеме дилтиазема.

-

Противоязвенные средства: концентрация некоторых блокаторов медленных кальциевых каналов в плазме крови повышается циметидином.