Практическая пульмонология : руководство для врачей / под ред. В. В. Салухова, М. А. Харитонова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5780-1. |

Аннотация

В руководстве с позиций практического врача подробно изложены современные данные о клинической картине, этиологии, патогенезе, диагностике, лечении и оказании неотложной помощи больным с наиболее частой патологией органов дыхания. Особое внимание уделено принципам и методам функциональной, лучевой и эндоскопической диагностики болезней органов дыхания, детально освещены воп росы клинической оценки результатов функциональных тестов. Представленные дифференциально-диагностические алгоритмы отражают доказательную базу международных и отечественных клинических рекомендаций и консенсусов. Особенным достоинством руководства является большое количество блок-схем и рисунков, облегчающих восприятие материала, а также наличие резюме в конце глав и некоторых разделов с перечислением ключевых положений изложенного. При написании книги использован богатый опыт лечения больных с заболеваниями органов дыхания и преподавания пульмонологии на кафедре известнейшего отечественного терапевта-пульмонолога - академика Н.С. Молчанова. Руководство предназначено практикующим врачам-терапевтам, пульмонологам, врачам общей практики, интернам, ординаторам, аспирантам.

11.5. Дифференциальная диагностика экссудативных плевритов

В настоящее время насчитывается около 50 заболеваний, приводящих к накоплению жидкости в полости плевры. Большинство экссудативных плевритов не имеют специфических признаков, что делает этиологическую диагностику заболевания чрезвычайно сложной задачей. В то же время необходимость проведения своевременного этиотропного лечения побуждает к применению диагностических методов, позволяющих устанавливать причину заболевания в короткие сроки.

В практической работе задача несколько упрощается тем, что доля различных заболеваний, являющихся причиной накопления плеврального выпота, не одинакова. По данным оценки всех возрастных групп, туберкулезные плевриты встречаются в 25-40%, опухолевые плевриты - в 35-40%, плевриты, осложняющие неспецифическую пневмонию, - в 15% случаев, в 6-7% случаев плеврит развивается как осложнение инфаркта миокарда. Другие причины (нагноительные заболевания брюшной полости, заболевания печени, почек, поджелудочной железы, системные заболевания крови и др.) являются редкими (до 2%). У пожилых людей наиболее частой причиной скопления жидкости в полости плевры является недостаточность кровообращения («застойный» гидроторакс).

Структура экссудативных плевритов у лиц молодого возраста имеет существенные отличия: плевриты туберкулезной этиологии составляют 85%, осложняющие неспецифическую пневмонию - около 10%, 5% приходится на плевриты опухолевого и другого генеза.

Дифференциальную диагностику плевральных выпотов начинают с уточнения характера накапливаемой жидкости (воспалительного или невоспалительного генеза). Данная задача решается, прежде всего, на основании клинических данных: исключения возможных причин транссудации (например, сердечной недостаточности), наличия или отсутствия характерного для плеврита болевого синдрома и общей воспалительной реакции. Основное диагностическое значение имеют лабораторные критерии исследования плеврального выпота (табл. 11-2).

| Физико-химические свойства и другие признаки | Транссудаты | Экссудаты |

|---|---|---|

Цвет и прозрачность |

Прозрачный, светло-желтый |

Светло-желтый, мутный |

Относительная плотность |

1005-1015 |

≥1015 |

Содержание белка, г/л |

<20 |

≥30 |

Проба Ривальты* (на серомуцин) |

Отрицательная |

Положительная |

Эритроциты |

Небольшое количество |

Небольшое или значительное (при геморрагических) |

Лейкоциты |

Небольшое количество (до 15 в поле зрения) |

Большое количество |

Мезотелиальные клетки |

Часто в виде скоплений |

Присутствуют в начальных стадиях |

ЛДГ выпота, ммоль/(л/ч) |

<1,6 |

>1,6 |

ЛДГ в/с |

<0,6 |

>0,6 |

Холестерин в/с |

<0,3 |

>0,3 |

МБТ |

- |

В 3-5% случаев |

Таблица 11.2

Примечание: * - проба Ривальты считается положительной, если при опускании 1-2 капель пунктата в цилиндр с водой, подкисленной несколькими каплями ледяной уксусной кислоты, образуется мутный след.

Туберкулезный плеврит. Патогенез плевритов туберкулезной этиологии многообразен. Основное значение в их возникновении имеют характер исходного туберкулезного процесса, пути проникновения возбудителя и токсинов на плевральные листки, специфическая и неспецифическая реактивность больного. Распространение инфекции может происходить контактно, гематогенным и лимфогенным путями. По патогенетическому механизму можно выделить три вида туберкулезных плевритов: перифокальный, преимущественно аллергический и туберкулез плевры.

Клиническая картина туберкулезного плеврита в значительной степени определяется его локализацией. Выпот может быть свободным и осумкованным. Топографически выделяют верхушечный плеврит, костальный, междолевой, медиастинальный, диафрагмальный, панплеврит. В зависимости от вида экссудата различают серозно-фибринозные, геморрагические и гнойные плевриты.

Клиническая картина характеризуется болями на соответствующей стороне, высокой температурой тела (38-39 °C), слабостью, постоянным кашлем. При накоплении экссудата боли, как правило, исчезают, остается только чувство тяжести в боку. Количество экссудата может достигать 2 л и более. Больной лежит на пораженной стороне, отмечаются одышка, цианоз, тахикардия.

При осмотре грудной клетки выявляются сглаженность межреберий на стороне поражения, отставание ее при дыхании. Перкуторно над жидкостью выявляется тупой перкуторный тон, аускультативно - ослабление или отсутствие дыхательных шумов. По верхней границе жидкости может выслушиваться шум трения плевры. Важным признаком накопления жидкости в полости плевры является ослабление или отсутствие голосового дрожания. При осумковании жидкости физикальные данные зависят от ее локализации, при междолевых, осумкованных медиастинальных и диафрагмальных выпотах отклонения от нормы могут не выявляться.

Лабораторная диагностика

В общем анализе крови содержание гемоглобина и эритроцитов не изменено. Наиболее постоянным признаком является повышение СОЭ, часто значительное. Количество лейкоцитов умеренно повышено, характерна абсолютная лимфоцитопения.

В мокроте даже при малых формах туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, осложнением которых стал плеврит, возможно обнаружение МБТ. Это связано с частым поражением бронхов при первичном туберкулезе и формированием бронхонодулярного свища, поэтому необходимы повторные исследования мокроты (промывных вод бронхов) на МБТ.

При биохимическом исследовании крови выявляется повышение содержания фибриногена, сиаловых кислот, γ-глобулина, С-реактивного белка.

Экссудат макроскопически может иметь геморрагический или гнойный характер, однако в большинстве случаев это прозрачная серозная жидкость, имеющая различные оттенки желтого цвета. Относительная плотность - 1,015 и выше, содержание белка - 30 г/л и более, реакция Ривальты положительная. Состав жидкости лимфоцитарный (90% и более лимфоцитов), при ее нагноении начинают преобладать нейтрофилы. Исключение составляет специфическая эмпиема плевры, при которой изначально обнаруживается нейтрофильный экссудат (гной). Редко экссудат бывает эозинофильным (20% и более эозинофилов).

В 3-5% случаев (при ВИЧ-инфекции до 15%) в экссудате удается обнаружить МБТ, что имеет решающее значение в установлении этиологии плеврита.

Информативность и специфичность различных биохимических исследований экссудата (белковый состав, уровень глюкозы, холестерина, о-амилазы и др.) весьма спорны. Для туберкулезного плеврита характерна высокая активность аденозиндезаминазы в плевральной жидкости. Средние значения активности аденозиндезаминазы при туберкулезном плеврите, как серозном (серозно-фибринозном), так и гнойном, в 4 раза выше, чем при других аналогичных видах экссудата. Анализ информативности показателя выявил его высокую чувствительность и специфичность.

Туберкулинодиагностика

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ и пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении при туберкулезном плеврите чаще выраженная положительная или гиперергическая.

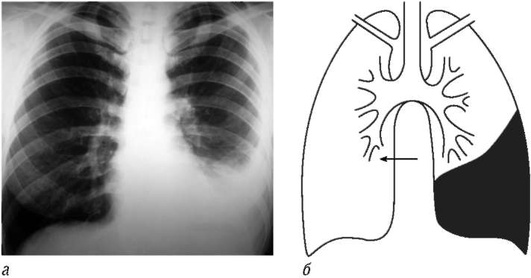

Рентгенологическая диагностика

Рентгенологическое исследование начинают с рентгеноскопии. Если при этом выявляется тотальный или субтотальный плеврит, то рентгенография до эвакуации жидкости нецелесообразна. Рентгеноскопия позволяет отличить свободную жидкость в полости плевры от плевральных наложений. При выявлении осумкованного плеврита рентгеноскопия позволяет наметить точку для плевральной пункции.

Рентгеновская картина при свободном костальном плеврите характеризуется тем, что плевральный выпот имеет дугообразную верхнюю границу, проекция которой идет от латеральных отделов грудной стенки сверху вниз и медиально (рис. 11-13).

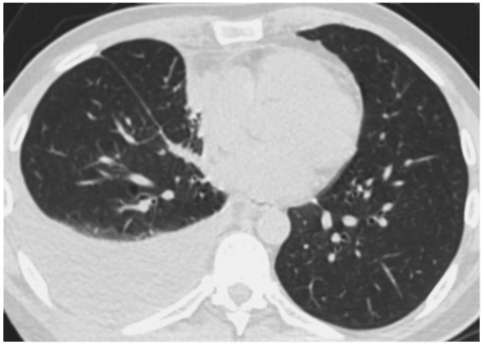

Плевральный выпот хорошо определяется и при КТ, он локализуется по задней поверхности грудной полости в виде полуовала (рис. 11-14).

После пункции с полной эвакуацией жидкости выполняют обзорную рентгенографию, при необходимости - томографию. Следует отметить, что для туберкулезного плеврита характерны формирование массивных плевральных наслоений и заращение плевральных синусов, поэтому после плевральной пункции при любом объеме эвакуированной жидкости костодиафрагмальный синус не просматривается.

Эндоскопические исследования

При фибробронхоскопии можно обнаружить изменения, характерные для туберкулеза бронха. Видеоторакоскопически выявляют наличие серозного экссудата в плевральной полости, наложения фибрина, плевральные сращения, милиарную диссеминацию на плевральных листках.

Обязательно выполнение пункционной биопсии париетальной плевры с последующим гистологическим исследованием. В материале могут быть выявлены МБТ, специфические туберкулезные изменения или морфологические признаки других заболеваний.

Результаты обследования подразделяются на:

Плевральные выпоты

Плевральный выпот на фоне пневмоний. Необходимо различать два понятия: реакция плевры при пневмонии и парапневмонический плеврит. Практически любая пневмония сопровождается реакцией плевральных листков на инфекционный процесс в паренхиме легких. При этом сначала отмечается отложение фибрина в зоне примыкания очагов воспаления, что обычно сопровождается болевыми ощущениями. Через какое-то время (1-3 сут) боль проходит по причине увеличения количества плевральной жидкости. Количество жидкости, как правило, не превышает 100-200 мл, отмечается ее незначительное количество в синусах и в междолевых щелях в области пневмонической инфильтрации. В таких случаях пунктировать плевральную полость бесполезно, а иногда опасно. При благоприятном течении пневмонии жидкость довольно быстро рассасывается на фоне противовоспалительной терапии. При осложненном течении пневмонии количество жидкости существенно возрастает, и есть все основания говорить уже о парапневмоническом плеврите, который может протекать и в виде свободного накопления в передних или задних синусах, и в виде осумкованных скоплений в синусах и междолевых пространствах.

Около 55% всех случаев пневмоний, требующих госпитализации больных в стационар, сопровождаются развитием выпота в плевральной полости. Парапневмонические плевральные выпоты могут значительно различаться по тяжести течения, варьируя от неосложненного выпота до развития эмпиемы плевры.

Неосложненный парапневмонический выпот представляет собой стерильный экссудат, который имеет нейтрофильный характер (число нейтрофилов обычно превышает 10х103/мл), не требует проведения специального лечения и рассасывается по мере разрешения пневмонии.

Осложненный парапневмонический выпот связан с проникновением инфекции в плевральную полость и также является нейтрофильным экссудатом. Бактериальная инвазия сопровождается метаболическими сдвигами, вследствие чего происходит снижение концентрации глюкозы и развитие ацидоза плевральной жидкости, а в результате лизиса лейкоцитов увеличивается активность лактатдегидрогеназы в выпоте.

На фоне антибактериальной терапии эрадикация возбудителя из плевральной полости происходит довольно быстро, поэтому осложненный парапневмонический выпот чаще всего оказывается стерильным. Персистирующее воспаление приводит к отложению фибрина на висцеральных и париетальных листках плевры, что способствует развитию спаечного процесса и осумкованию выпота.

Биохимический анализ плеврального выпота позволяет разграничить стадии парапневмонического плеврального выпота на основании трех параметров: рН, активности ЛДГ и содержания глюкозы (табл. 11-3).

| Лабораторный показатель | Неосложненный парапневмонический выпот | Осложненный парапневмонический выпот | Эмпиема плевры |

|---|---|---|---|

рН |

>7,3 |

7,1-7,29 |

<7,1 |

Глюкоза, ммоль/л |

>2,2 |

<2,2 |

<2,2 |

ЛДГ, ед./л |

<1000 |

Возможно >1000 |

Обычно >1000 |

Плевральный выпот при злокачественных новообразованиях. Экссудативные плевриты осложняют течение злокачественных опухолей довольно часто. В большинстве случаев они вторичны, имеют метастатическое происхождение, то есть являются более распространенным патологическим состоянием по сравнению с первичным раком плевры (мезотелиомой).

На первом месте по частоте метастазирования в плевру стоят злокачественные опухоли легкого и средостения, рак молочной железы и рак кардиального отдела желудка. Несколько реже наблюдается метастазирование в плевру из других первичных локализаций опухолевого процесса. Одно- или двусторонние экссудативные плевриты встречаются в 30-50% случаев при раке легких.

В патогенезе опухолевых плевритов решающее значение имеет не столько сам факт распространения новообразования по плевре, сколько нарушение проницаемости стенок кровеносных и лимфатических сосудов. Основной причиной нарушения кровообращения и лимфотока является блокирование лимфатических узлов и путей лимфооттока в грудной полости. Распространение опухоли по париетальной плевре резко нарушает процессы всасывания. Метастазы опухоли в медиастинальные лимфатические узлы, блокируя пути физиологического лимфооттока, также приводят к его замедлению, что обусловливает усиление ретроградного тока лимфы, нарушение проницаемости стенок сосудов и усиление транссудации в полость плевры.

Клиническая картина при вторичном опухолевом плеврите может быть разнообразной, от бессимптомно, постепенно развивающейся экссудации до крайне тяжелого, мучительного состояния с выраженным «стридорозным» дыханием, малым частым пульсом, цианозом, отеками всего тела. Такое разнообразие клинических проявлений находится в тесной зависимости от характера и локализации опухоли, ее стадии и распространенности, морфологических и функциональных изменений плевры. Последние на ранних этапах могут быть связаны с нарушением процессов продукции и резорбции плевральной жидкости, которая в таких случаях имеет характер транссудата. В случаях распространения опухолевого процесса по плевре, то есть при канцероматозе плевры и вовлечении ее в реактивный воспалительный процесс, плевральная жидкость приобретает смешанный характер (транссудат плюс экссудат) или трансформируется в чистый экссудат.

Клинических симптомов, патогномоничных для раковых плевритов, не существует. Основным симптомокомплексом при них, так же как и при плевритах любой этиологии, являются боль в груди, накопление выпота в плевральной полости, одышка. В более поздней стадии появляются симптомы общей интоксикации, не всегда правильно оцениваемые как самими больными, так и лечащими врачами. После пункции экссудат довольно быстро накапливается вновь, что вызывает необходимость в повторных эвакуациях значительных количеств экссудата.

Выраженность одышки, не соответствующая величине плеврального выпота, доходящая до удушья, носящая стридорозный характер, обращает внимание на состояние корня легкого. Увеличение и расширение его тени вследствие метастазов, наличие прикорневой инфильтрации, реакция междолевой плевры, наличие сегментарного или долевого ателектаза, опухолевого узла, деформация просвета бронха и другие признаки являются серьезными основаниями для подтверждения онкологической природы плеврита.

К числу показателей, связанных с первичным опухолевым процессом и его осложнениями, относятся следующие:

-

преимущественное развитие заболевания в пожилом возрасте, чаще у курящих мужчин;

-

наличие нарастающих в динамике симптомов «раковой» интоксикации в виде эмоциональной неустойчивости, депрессии, общей слабости, потери аппетита, прогрессирующего похудания (до 10-12 кг за 2-3 мес);

-

прогрессирующие изменения периферической крови, зависящие от стадии заболевания, наличия распада опухоли и отдаленных метастазов.

Несомненно, большое значение в дифференциальной диагностике раковых плевритов имеет рентгенологическое исследование органов грудной полости. КТ и другие рентгенологические методы исследования, выполненные после предварительной эвакуации выпота, позволяют решить вопрос о торакальной или внеторакальной локализации первичного опухолевого процесса, его стадии и распространенности.

Плевральный выпот при застойной сердечной недостаточности. Застойные выпоты, развивающиеся на фоне тяжелой сердечной недостаточности, обычно двусторонние, при этом правосторонний выпот наблюдается чаще, чем левосторонний. Морфологические изменения серозных покровов плевры отсутствуют.

Увеличение гидростатического давления в большом круге кровообращения стимулирует продукцию плевральной жидкости, а увеличение гидростатического давления в малом круге кровообращения снижает скорость ее резорбции, в результате чего она накапливается в плевральной полости. Другим фактором, способствующим накоплению плевральной жидкости в условиях повышенного венозного давления, является снижение лимфатического оттока из плевральной полости.

Плевральный выпот, образовавшийся в результате застойной сердечной недостаточности, обычно связан с другими проявлениями основного заболевания: нарастающей одышкой, периферическими отеками и др. Степень одышки обычно не соответствует объему выпота. Осмотр больного выявляет недостаточность как правых отделов сердца (расширение вен шеи и периферические отеки), так и левых - влажные хрипы в нижних отделах легких.

Застойная сердечная недостаточность является самой распространенной причиной образования двустороннего плеврального выпота, поэтому рентгенологически выявляют кардиомегалию и жидкость в обеих плевральных полостях.

Плевральный выпот при тромбоэмболии легочной артерии. ТЭЛА может провоцировать накопление плеврального выпота двумя различными путями. Во-первых, обструкция сосудов легких может привести к развитию правосторонней сердечной недостаточности, сопровождающейся повышением давления в капиллярах париетальной плевры. Повышенное давление вызывает увеличение продукции плевральной жидкости, что может привести к ее накоплению. Плевральный выпот, образовавшийся в результате действия данного механизма, является транссудатом.

Другой механизм накопления плеврального выпота - это увеличение проницаемости капилляров висцеральной плевры. Обструкция легочной артерии, снабжающей определенную часть висцеральной плевры, вызывает ишемию висцеральной плевры. Ишемия же увеличивает проницаемость капилляров и поступление белка в плевральную полость. Развитие инфаркта легкого придает плевральному выпоту характер экссудата.

Внезапно возникающие и нарастающие одышка, цианоз, коллапс, нарушение сознания, боль в груди, кашель, кровохарканье, лихорадка, шум трения плевры, рентгенологическая картина инфильтратов в базальных отделах легких и плеврального выпота позволяют обоснованно заподозрить окклюзию периферических ветвей легочной артерии у больных с флеботромбозом вен конечностей или таза, сердечной недостаточностью, ревмокардитом, а также после операций, травм, диагностических и лечебных манипуляций (катетеризация вен и т.д.).

Диагноз ТЭЛА следует иметь в виду у каждого больного с плевральным выпотом неясной этиологии. Для исключения этого диагноза необходимо выполнить КТ с высоким разрешением и контрастированием сосудов легких (КТ-ангиографию), перфузионную сцинтиграфию, эхокардиографию с определением давления в легочной артерии и ультразвуковую допплерографию вен нижних конечностей.

Ключевые положения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данцев В.В., Иванов В.В., Карпущенко В.Г. и др. Проблемы дифференциальной диагностики туберкулеза легких и внебольничной пневмонии у военнослужащих // Вестник Рос. воен.-мед. академии. 2015. № 4 (52). С. 32-37.

Диагностика, лечение и профилактика внебольничных пневмоний тяжелого течения у военнослужащих : методич. рекомендации / под. ред. А.Н. Бельских. СПб. : ВМедА, 2014. 60 с.

Иванов В.В., Харитонов М.А., Данцев В.В. и др. Дифференциальная диагностика внебольничной пневмонии и диссеминированного заболевания легких // Вестник Рос. воен.-мед. академии. 2015. № 2 (50). С. 113-117.

Иванов В.В., Овчинников Ю.В., Данцев В.В. и др. Клинический случай сочетания тяжелой вирусно-бактериальной пневмонии и инфильтративного туберкулеза легких у военнослужащего // Воен.-мед. журн. 2015. Т. 336, № 5. С. 53-56.

Илькович М.М. Диссеминированные заболевания легких. СПб. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 480 с.

Фтизиатрия : национальное руководство / под. ред. М.И. Перельмана. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 512 с.

Yeh J.J., Chen S.C., Chen C.R. et al. A high-resolution computed tomography-based scoring system to differentiate the most infectious active pulmonary tuberculosis from community-acquired pneumonia in elderly and non-elderly patients // Eur. Radiol. 2014. N 10. P. 2372-2384.