Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 |

Аннотация

В руководстве освещены основные методы диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий, а также история развития ортодонтии, организация ортодонтической помощи. Дана информация о периодах нормального развития зубочелюстной системы, а также описаны классификации и современные методы диагностики зубочелюстных аномалий. Впервые изложены способы компьютеризированной оценки гармоничности развития, биомеханика ортодонтической техники и морфологические изменения зубочелюстной системы, приведена медицинская карта ортодонтического пациента.

Издание предназначено врачам-ортодонтам, врачам при подготовке к аккредитации, студентам старших курсов стоматологических факультетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам, слушателям циклов повышения квалификации, ортодонтическим техникам.

О-63

Л.С. Персин, С.О. Янушевич, А.В. Алимова

Пренатальный период:

Постнатальный период:

ПЕРИОД ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

Л.С. Персин

Знание о нормальном формировании зубочелюстной системы человека в период внутриутробного развития крайне важно для понимания строения и функции органов полости рта.

Фундаментальные знания челюстно-лицевой эмбриологии важны для практикующих врачей-ортодонтов, так как дают возможность проникнуть в суть будущего челюстно-лицевого роста и возможных причин аномалий развития челюстно-лицевой области.

В соответствии с классификацией А.Ф. Тура (1937), принятой в педиатрии, выделяются периоды, на протяжении которых сохраняется определенное строение органов полости рта, характерное для физиологического состояния.

Классификация А.Ф. Тура:

В процессе эмбриогенеза на стадии гаструляции (дифференцировка клеток) образуются зародышевые листки: эктодерма, эндодерма и мезодерма, которые дают начало органам и системам человека.

2-я неделя развития эмбриона: лицевая часть головы начинает развиваться у эмбриона с образования между передним мозговым пузырем и сердечным выступом небольшого углубления в эктодерме - ротовой бухты, которая называется первичным ртом (ротовая ямка). Ротовая ямка отделена глоточной перепонкой от головной кишки. Карман Ратке дает начало закладке передней и средней долей гипофиза.

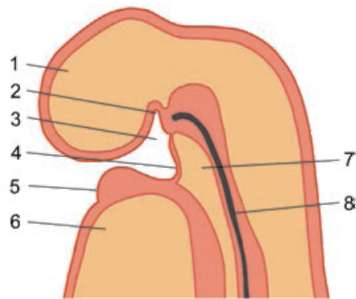

Рис. 4.1. Ротовая ямка зародыша человека длиной 3 мм (по B. Orban, 1953: 1 - передний мозг; 2 - карман Ратке; 3 - ротовая ямка; 4 - глоточная перепонка; 5 - мандибулярная дуга; 6 - сердце; 7 - передняя кишка; 8 - хорда

3- я неделя развития эмбриона: глоточная перепонка разрывается и образуется первичный рот (рис. 4.1).

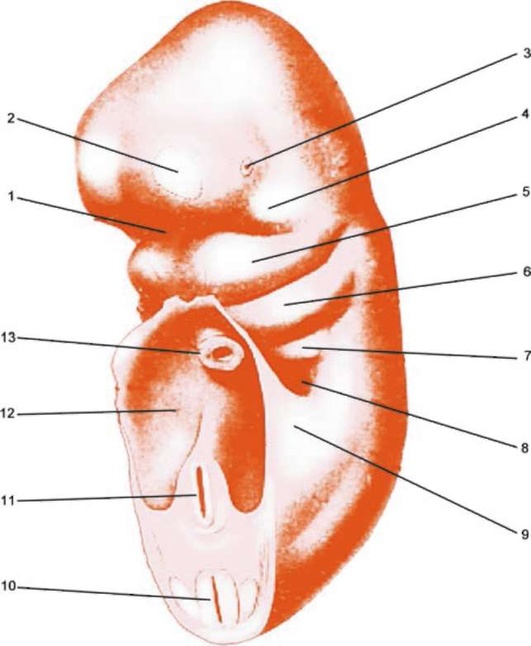

4- я неделя развития эмбриона: закладываются глоточные карманы (I, II, III, IV), между которыми находятся жаберные дуги (I, II, III, IV, V) (рис. 4.2). Производными первой жаберной дуги являются 5 бугров, один непарный - лобный, два - верхнечелюстных, два - нижнечелюстных. Первичный рот ограничивается сверху непарным лобным отростком, с боков двумя верхнечелюстными и снизу - парными нижнечелюстными отростками. Закладка слизистой оболочки полости рта.

Рис. 4.2. Головной конец эмбриона длиной 6 мм (по Стритер): 1 - stomodeum; 2 - носовая плакода; 3 - глазной пузырь; 4 - верхнечелюстной отросток; 5 - нижнечелюстной отросток; 6 - гиоидная дуга; 7 - третья жаберная дуга; 8 - четвертая жаберная дуга; 9 - эпикардиальная складка; 10 - спинной мозг; 11 - передняя кишка; 12 - полость перикарда; 13 - луковица сердца

Жаберный аппарат состоит из 4 пар жаберных карманов и 5 пар жаберных дуг, при этом 4-я и 5-я пары жаберных дуг у человека являются рудиментарным образованием (табл. 4.1, 4.2).

Таблица 4.1. Производные жаберных дуг

| Жаберная дуга | Образование |

|---|---|

1-я пара (челюстная) |

Верхняя челюсть Нижняя челюсть Мягкие ткани лица |

2-я пара (гиоидная) |

Подъязычная кость |

3-я пара |

Щитовидный хрящ |

4-я пара |

Редуцируется |

5-я пара |

Редуцируется |

Таблица 4.2. Производные жаберных карманов

| Жаберные карманы | Образование |

|---|---|

1-я пара |

Полость среднего уха Полость евстахиевой трубы Молоточек Наковальня |

2-я пара |

Нёбные миндалины Стремечко |

3-4-я пары |

Зачатки вилочковой железы Зачатки околощитовидных желез |

Из передних отделов первых 3 жаберных карманов формируются зачатки языка и щитовидной железы |

|

5- я неделя развития эмбриона: закладка языка. Передняя часть языка (боковые отделы и верхушка языка) из медиальных выростов мандибулярной дуги. Средняя часть языка (часть спинки впереди от слепого отверстия) закладывается между концами 1-2 жаберных дуг. Задняя часть языка (корень) формируется из правого и левого выступов (2-3 жаберных дуг). Верхнечелюстные отростки отделяются от бокового носового отростка щелью, соединяющей глазничные впадины с носовыми ямками (слезно-носовой канал). Формирование первичного нёба - срастаются медиальные носовые отростки и принимают вид треугольника. Закладка первичных хоан.

6- я неделя развития эмбриона: разделение ротовой и носовой полостей путем развития двух нёбных отростков, которые, срастаясь между собой и с перегородкой носа, образуют первичное нёбо. Закладка поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез.

7- я неделя развития эмбриона: закладываются зачатки временных зубов.

8-9-я недели: из медиального и латерального отделов лобного и верхнечелюстного отростков формируются верхняя губа и альвеолярный отросток верхней челюсти. Закладка околоушных слюнных желез.

10-я неделя развития эмбриона: сращение двух нижнечелюстных отростков - передний отдел образует нижнюю губу, а задний - альвеолярный отросток нижней челюсти.

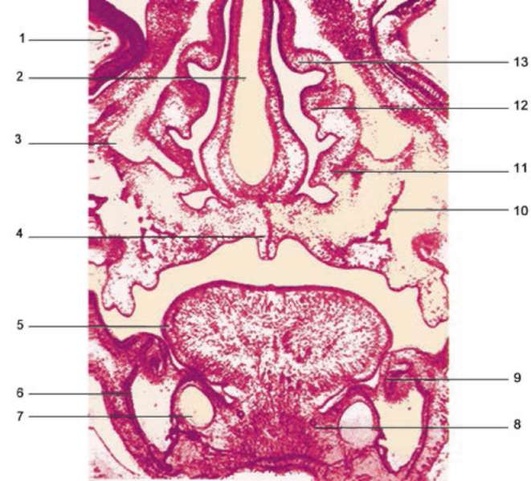

12-я неделя развития эмбриона: формирование вторичного нёба - края нёбных отростков срастаются между собой, образуя большую часть твердого нёба. Передняя часть твердого нёба формируется за счет срастания нёбных отростков с резцовой частью верхней челюсти. Окончательное формирование твердого нёба, разделяющего 2 полости (ротовая и носовая), происходит одновременно с ростом носовой перегородки (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Окончательное формирование полостей носа и рта (зародыш 34 мм): 1 - глаз; 2 - носовая перегородка; 3 - хрящи носа; 4 - нёбный шов; 5 - язык; 6 - нижняя челюсть; 7 - меккелев хрящ; 8 - проток подчелюстной слюнной железы; 9 - зачаток зуба; 10 - верхняя челюсть; 11 - нижняя носовая раковина; 12 - средняя носовая раковина;13 - верхняя носовая раковина

20-я неделя: на верхней челюсти, в области будущих коренных зубов, появляется покрытое слизистой углубление, которое постепенно увеличивается и в постэмбриональной жизни превращается в верхнечелюстную пазуху.

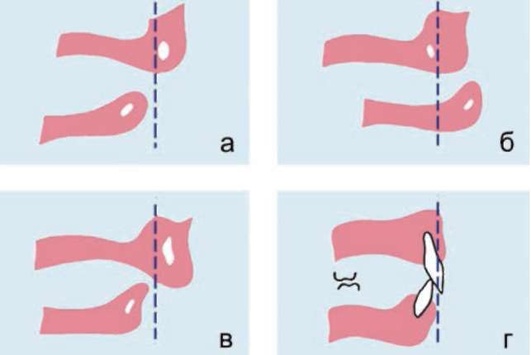

При нормальном развитии зубочелюстной системы к моменту рождения наблюдается прогнатическое соотношение челюстей, так как развитие верхней челюсти происходит интенсивнее (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Соотношение челюстных костей в различные периоды развития детского организма (по А.М. Шварцу): а - до разделения полостей рта и носа; б - к моменту рождения ребенка; в - после образования нёба; г - к концу первого года жизни ребенка

Развитие зубов. Временные зубы начинают прорезываться в 6-7-месячном возрасте. Развитие зачатков зубов претерпевает 3 периода:

На 6-8-й неделе эмбрионального периода развития многослойный эпителий, выстилающий ротовую ямку, образует утолщение - зубной валик, который лежит вдоль верхнего и нижнего краев первичной ротовой щели. Постепенно зубной валик врастает в подлежащую мезенхиму, в результате чего возникает подковообразная эпителиальная пластинка, расположенная по всему краю ротовой щели. Зубная пластинка растет в глубину и принимает вертикальное положение. По ее краю появляются колбовидные разрастания эпителия, которые приобретают вид колпачков, называемых эмалевыми органами. Каждая из пластинок содержит 10 эмалевых органов соответственно числу будущих временных зубов (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Модель зубной пластинки с 10 эмалевыми органами (по: W. Meyer, 1951)

ПЕРИОД ОТ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ДО НАЧАЛА ПРОРЕЗЫВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ

С.О. Янушевич, А.В. Алимова

В данный период происходит активный рост и развитие челюстно-лицевой области, причем рост лицевого отдела черепа преобладает над мозговым.

Рост - это увеличение (размера и числа), считается в основном анатомическим феноменом.

Развитие - растущая специализация, имеет физиологическую направленность.

Характерные признаки новорожденного:

-

младенческая ретрогения (нижняя челюсть располагается позади верхней на 5-7 мм);

-

слабовыраженный суставной бугорок, плоская суставная ямка и несформированный суставной диск (обеспечивает свободные сагиттальные движения нижней челюсти, которые благоприятно сказываются на активации зон роста нижней челюсти);

-

преобладает акт сосания, во время которого ребенок может одновременно дышать и глотать (благодаря высокому положению надгортанника, выше корня языка);

-

активная функция сосания - нижняя челюсть выдвигается вперед (к моменту прорезывания зубов находится на уровне с верхней челюстью);

-

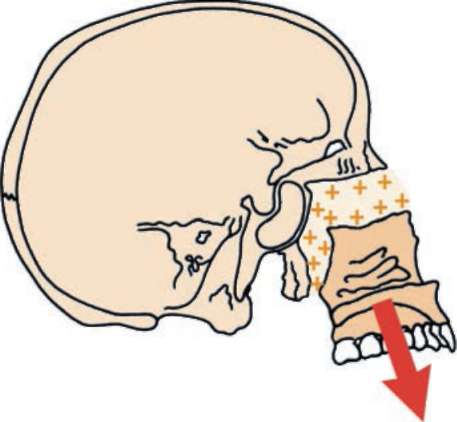

рост верхней челюсти (путем аппозиции кости и поверхностной реконструкции) (рис. 4.6);

-

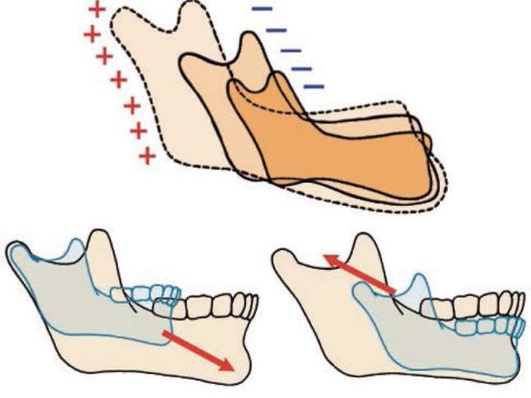

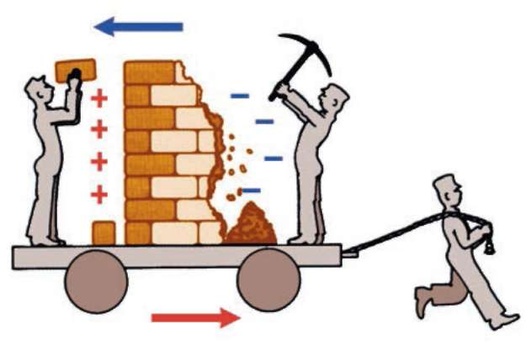

рост нижней челюсти (основные участки роста нижней челюсти: задняя поверхность ответвления, мыщелковый и клювовидный отростки, тело челюсти - аппозиционный рост, рост ветви - поверхностная реконструкция) (рис. 4.7, 4.8);

-

первые временные зубы прорезываются у ребенка на 6-7-м месяце постнатального развития.

Рис. 4.6. Тенденция роста верхней челюсти

Рис. 4.7. Тенденция роста нижней челюсти в длину

Рис. 4.8. Моделирование роста нижней челюсти

Верхняя и нижняя челюсти являются единственными костями, которые содержат внутри себя другие органы - зубы. Это их объединяет. Однако имеются и существенные различия. В таблице представленны сравнительные особенности челюстей (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Сравнительные особенности строения челюстей

| Верхняя челюсть | Нижняя челюсть |

|---|---|

Парная, левая и правая |

Непарная кость после 2-2,5 лет |

Относится к группе воздухоносных костей (0s pneumaticum) |

Кортикальный слой кости из всех элементов лицевого черепа достигает наибольшей степени развития |

За счет костных швов соединяется с костями как мозгового, так и лицевого черепа |

Единственная крупная подвижная кость лицевого черепа, участвующая в образовании ВНЧС |

Формирование кости осуществляется под действием зубов и органов пограничных полостей |

Внешние и внутренние структуры формируются, главным образом, под действием зубов и жевательной мускулатуры |

Кортикальный слой расположен вертикально и сформирован в определенных участках (контрфорсов), в местах, распределяющих напряжение жевательной мускулатуры на другие костные структуры черепа |

Кортикальный слой расположен горизонтально и сформирован под действием давления корней зубов и сил сокращения в местах прикрепления жевательной мускулатуры |

Участвует в формировании стенок соседних полостей и является местом прикрепления, главным образом, мимической мускулатуры |

Прикрепляются большинство мышц ВНЧС и отдельные мышцы языка |

Составными частями являются тело и 4 отростка (лобный, скуловой, нёбный и альвеолярный) |

Составными частями являются тело и ветви |

ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ОККЛЮЗИИ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ

Период формирования окклюзии временных зубов - это период от прорезывания первого временного зуба до прорезывания последнего временного зуба (6-8 мес-3-3,5 года).

Первые временные зубы прорезываются у ребенка на 6-7-м месяце постнатального развития.

Прорезывание зубов - это одно из звеньев сложной цепи процессов физиологического развития ребенка, которое начинается еще во внутриутробном периоде и продолжается в течение нескольких лет.

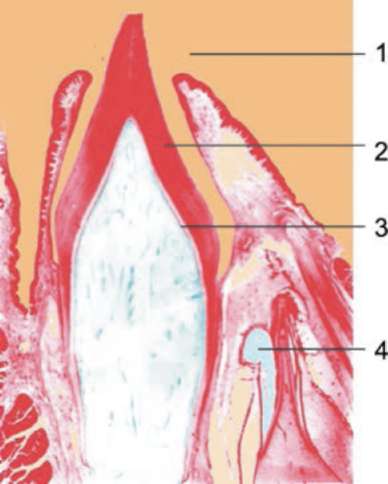

Вершина коронки зуба сдавливает ткани десны, и десна в этом участке атрофируется. Далее вершина коронки зуба, еще покрытая в это время остатками эпителия эмалевого органа, вступает в контакт с эпителием десны и срастается с ним. Вскоре над вершиной коронки зуба происходит прорыв эпителия десны, и зуб показывается в полости рта (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Временный резец ребенка в период прорезывания: 1 - десна; 2 - дентин; 3 - пульпа временного зуба; 4 - зачаток постоянного резца

По мере того как коронка зуба выдвигается в полость рта, эпителий десны как бы соскальзывает с нее, и лишь в области шейки зуба он плотно соединяется с так называемой кутикулой эмали (насмитовой оболочкой). Кутикула возникает за счет редуцирующихся остатков эмалевого органа, остающихся после завершения развития эмали. Соединение эпителия десны с кутикулой или эпителиальное прикрепление сохраняется в норме в течение всей жизни, образуя дно так называемого десневого желобка.

Что касается самого механизма прорезывания, то большинство отечественных ученых придерживается теории, предложенной Г.В. Ясвоиным (1929, 1936). По этой теории прорезывание зубов связано с дифференцировкой мезенхимы зубного сосочка. Во время дифференцировки образуется большое количество основного вещества, что, в свою очередь, влечет за собой увеличение давления внутри зубного зачатка. Это давление внутри зубного зачатка и заставляет зуб двигаться к свободному краю десны. Момент полного прорезывания коронки зуба совпадает с той стадией развития зубного сосочка, когда в нем полностью расходуется запас недифференцируемой мезенхимы.

Окклюзия временных зубов характеризуется следующим.

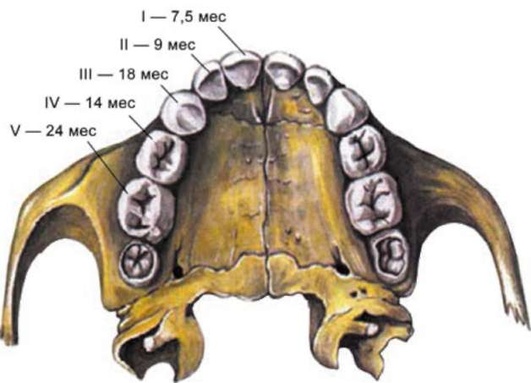

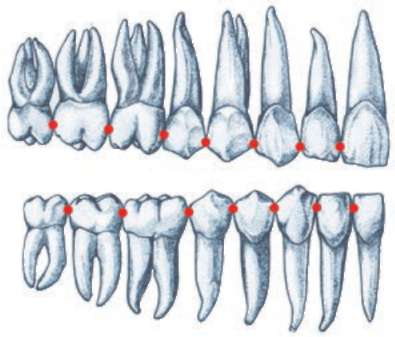

Группы временных зубов (резцы, клыки, моляры). Приняты следующие обозначения для временных зубов: I - резцы центральные, II - резцы боковые, III - клыки, IV - моляры первые, V - моляры вторые (рис. 4.10). Прорезываются сначала нижние, затем - одноименные верхние зубы.

Рис. 4.10. Верхний зубной ряд в период окклюзии временных зубов

Количество временных зубов - 20, по 10 на каждой челюсти и по 5 на каждой половине челюсти. Порядок прорезывания групп зубов: I-II-IV-III-V. Сроки прорезывания зубов, начало рассасывания корней и сроки выпадения представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Сроки прорезывания временных зубов

| Наименование зуба | Сроки прорезывания, мес | Начало рассасывания корней, годы | Сроки выпадения, годы |

|---|---|---|---|

Центральные резцы |

6-8 |

4-5 |

6-7 |

Боковые резцы |

8-12 |

4-5 |

7-8 |

Клыки |

16-20 |

8-9 |

10-12 |

Моляры первые |

12-16 |

6-7 |

9-11 |

Моляры вторые |

20-30 |

7-8 |

10-12 |

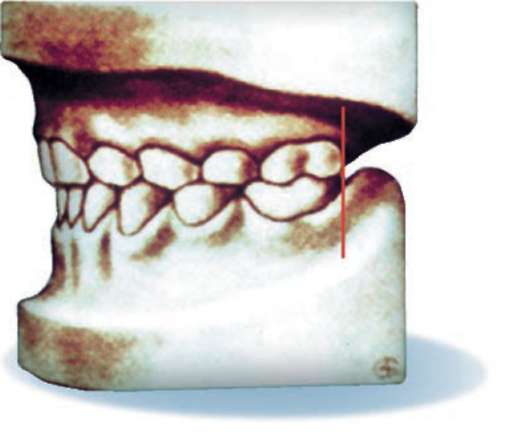

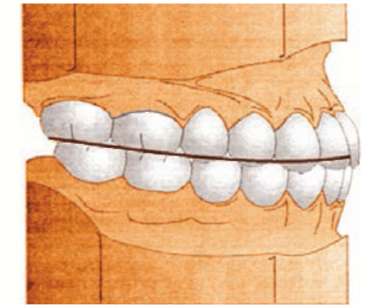

Признаки физиологического смыкания временных зубов (рис. 4.11):

-

дистальные (задние) поверхности временных зубов располагаются в одной вертикальной плоскости;

-

верхние резцы перекрывают нижние и плотно с ними контактируют;

-

расширение нёба за счет роста нёбных пластинок по срединному нёбному шву;

-

соматический тип глотания (кончик языка упирается в верхние передние зубы);

-

наличие 2 антагонистов у всех зубов, кроме центральных нижних резцов и верхних вторых моляров, и отмечается плотное бугрово-фиссурное смыкание;

-

совпадение средней линии между верхними и нижними центральными резцами.

Рис. 4.11. Физиологическая окклюзия (смыкание) зубных рядов. Дистальные поверхности вторых моляров располагаются в одной вертикальной плоскости

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К СМЕНЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НА ПОСТОЯННЫЕ

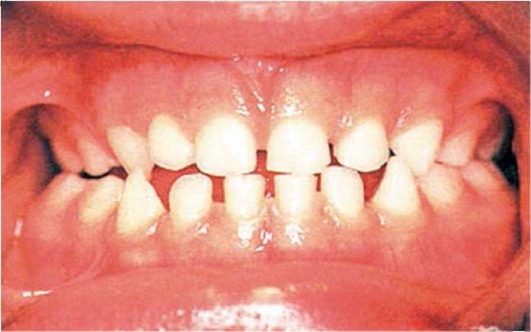

Для данного периода (от 4 до 6 лет) характерны:

-

физиологические тремы и диастемы (диастема - промежуток между центральными резцами), свидетельствующие о несоответствии между размерами временных зубов и альвеолярных отростков челюстей (рис. 4.12);

-

наблюдается физиологическая стираемость режущих краев и жевательных поверхностей зубов, что способствует выдвижению нижней челюсти;

-

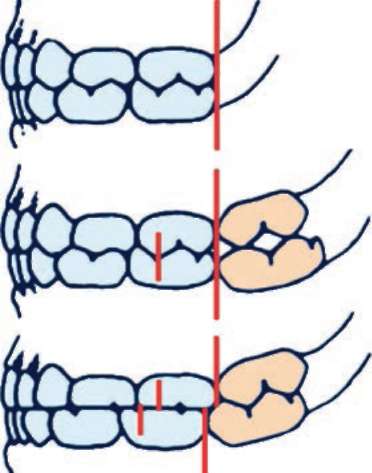

дистальные поверхности вторых временных моляров образуют мезиальную ступень, формируется прямая скользящая окклюзия в переднем участке зубных рядов (рис. 4.13);

-

происходит рассасывание корней временных зубов и активный рост в позадимолярной области и в переднем отделе челюстных костей; заканчивается формирование элементов ВНЧС;

-

нижняя челюсть в результате активного роста смещается вперед;

Рис. 4.12. Физиологические тремы и диастемы

Рис. 4.13. Образование мезиальной ступени между дистальными поверхностями вторых временных моляров

ПЕРИОД СМЕНЫ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НА ПОСТОЯННЫЕ

Для данного возрастного периода (6-12 лет) характерными признаками являются:

-

значительные увеличения всех параметров как верхней, так и нижней челюсти;

-

развитие постоянных зубов происходит аналогично развитию временных;

-

у ребенка с временными зубами нет премоляров, поэтому премоляры приходят на смену временным молярам;

-

общая структура зачатка постоянных зубов не отличается от соответствующих зачатков выпадающих зубов. В таком зачатке имеются: эпителиальный эмалевый орган, зубной сосочек и зубной мешочек. Развитие твердых тканей постоянных зубов происходит в той же последовательности, что и у выпадающих, т.е. сначала образуется слой дентина, а затем эмаль;

-

прорезывание постоянных зубов начинается в возрасте 6-8 лет и заканчивается к 12-13 годам (вторые постоянные моляры);

-

процесс связан с постепенным рассасыванием корней временных зубов и их выпадением. Зачаток постоянного зуба лежит в общей с временным зубом костной альвеоле. В ходе своего роста он начинает давить на корни соответствующего временного зуба. При этом в окружающих зуб тканях появляются остеокласты, постепенно разрушающие корни временного зуба. В конце концов от выпадающего зуба остается только пустая коронка, которая удаляется, и на ее место приходит растущий постоянный зуб.

При смене временных зубов на постоянные последовательность прорезывания зубов такова: 6-1-2-43-5-7. На верхней челюсти после прорезывания 4-го зуба может произойти прорезывание 5-го и только потом клыка. Порядок и сроки прорезывания зубов представлены в табл. 4.5.

Таблица 4.5. Порядок и сроки прорезывания постоянных зубов

| Наименование зуба | Сроки прорезывания, годы | Сроки формирования корней, годы |

|---|---|---|

Центральные резцы |

6-8 |

10 |

Боковые резцы |

8-9 |

10 |

Клыки |

10-11 |

13 |

Премоляры первые |

9-10 |

12 |

Премоляры вторые |

11-12 |

12 |

Моляры первые |

6 |

10 |

Моляры вторые |

12-13 |

15 |

Моляры третьи |

18-25 |

До 30 |

ПЕРИОД ОККЛЮЗИИ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ

Зубочелюстная система в этот период будет охарактеризована следующими параметрами: количество, группы и размеры зубов, форма зубных рядов, вид смыкания зубных рядов.

-

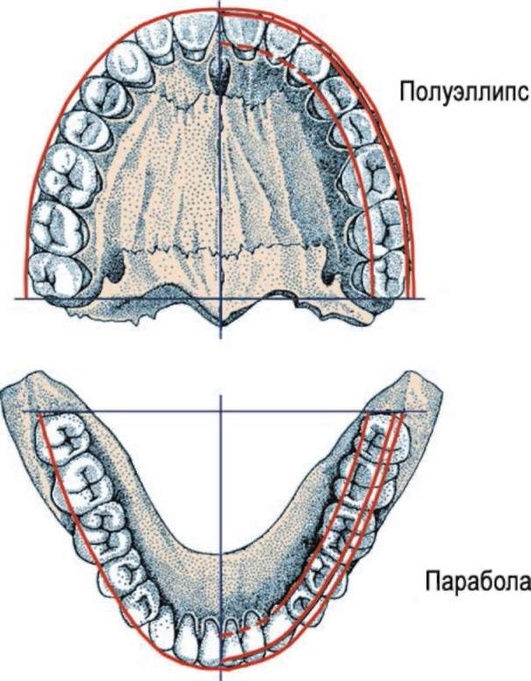

Форма верхнего зубного ряда - полуэллипс, нижнего - парабола (рис. 4.14). В этом периоде заканчивают формироваться корни постоянных зубов.

-

Высота коронок зубов уменьшается от резцов к молярам (исключение - клыки).

-

Зубы имеют точечные аппроксимальные контакты и множественные плотные фиссурно-бугорковые контакты.

-

Каждый зуб контактирует с двумя антагонистами (верхний - с одноименным и позадистоящим нижним), исключение - центральные резцы нижней челюсти и последние моляры верхней, которые контактируют только с одноименными антагонистами.

-

Бугор верхнего первого моляра находится в фиссуре между мезиальным и средним щечными буграми нижнего первого моляра.

-

Верхние клыки находятся между нижними клыками и премолярами.

-

Верхние резцы перекрывают нижние на не более 1/3 высоты коронок, между ними режуще-бугорковый контакт.

-

Верхние боковые зубы перекрывают нижние на глубину продольной фиссуры и на ширину бугра, нёбные бугры верхних моляров и премоляров контактируют с продольными фиссурами нижних.

-

Равновесие групп мышц-антагонистов правой и левой половин лица в покое (в положении центральной окклюзии) и во время функции (при широком открывании рта).

Рис. 4.14. Форма верхнего и нижнего зубного ряда

ПОНЯТИЕ ОБ ОККЛЮЗИИ

«Окклюзия - это смыкание зубных рядов при привычном статическом положении нижней челюсти» (Л.С. Персин); она является одним из важных параметров зубочелюстной системы.

Различают: физиологическую окклюзию (привычное положение нижней челюсти совпадает с ее центральным положением), аномальную окклюзию зубных рядов (положение нижней челюсти не совпадает с ее центральным положением) и отсутствие окклюзии (дизокклюзию).

У пациентов с аномалией смыкания зубных рядов можно говорить о наличии окклюзии (имеется смыкание зубных рядов, но оно нарушено) и дизокклюзии в боковом и переднем отделах.

Для физиологической окклюзии постоянных зубов характерны следующие признаки.

-

Верхние боковые зубы перекрывают нижние на глубину продольной фиссуры, а во фронтальном участке верхние резцы перекрывают нижние резцы не более чем на 1/3, и между ними имеется режуще-бугорковый контакт (рис. 4.15).

-

Каждый зуб имеет два антагониста (кроме верхних последних зубов и нижних центральных резцов, которые имеют по одному антагонисту).

-

Каждый зуб верхней челюсти антагонирует с одноименным зубом нижней челюсти и позадистоящим зубом, а каждый зуб нижней челюсти антагонирует с одноименным зубом верхней челюсти и впередистоящим зубом.

-

На верхней челюсти зубной ряд больше альвеолярной дуги, а последняя больше базальной дуги.

-

На нижней челюсти - обратные взаимоотношения: базальная дуга больше альвеолярной, а альвеолярная дуга больше зубного ряда.

-

Зубы касаются контактными точками на проксимальных поверхностях.

-

Высота коронок уменьшается от центральных резцов к молярам (исключение - клыки).

-

Верхние зубы наклонены вестибулярно, а нижние располагаются вертикально.

-

Первые моляры смыкаются следующим образом: мезиально-щечный бугор первого моляра верхней челюсти находится в межбугровой фиссуре одноименного моляра нижней челюсти.

Рис. 4.15. Окклюзия постоянных зубов, нормальное смыкание зубных рядов

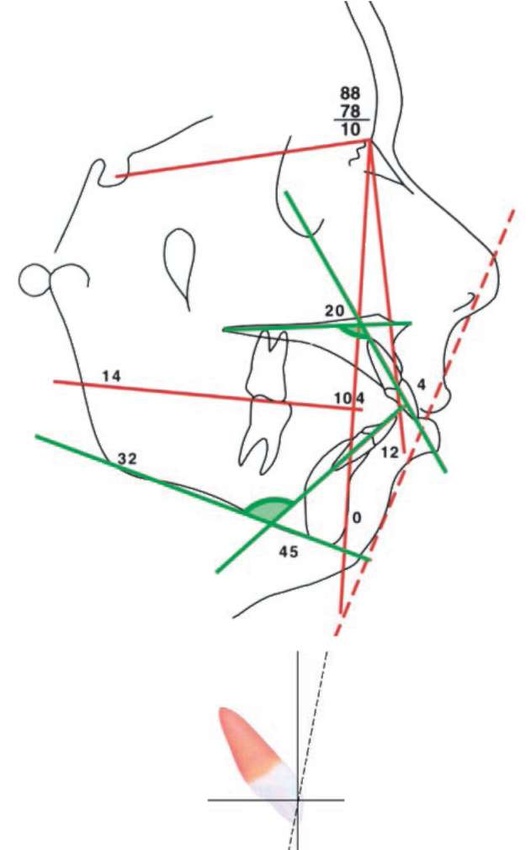

ШЕСТЬ КЛЮЧЕЙ НОРМАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ПО ЭНДРЮСУ

Соотношение моляров

Дистальная поверхность дистального края первого постоянного моляра верхней челюсти смыкается с мезиальной поверхностью мезиального края второго моляра нижней челюсти и касается этой плоскости.

Мезиальнощечный бугорок первого постоянного моляра верхней челюсти лежит внутри ямки между мезиальным и средним бугорком первого постоянного моляра нижней челюсти.

Мезиально-язычный бугорок первого моляра верхней челюсти находится в средней ямке первого моляра нижней челюсти (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Первый, четвертый ключи окклюзии по Эндрюсу

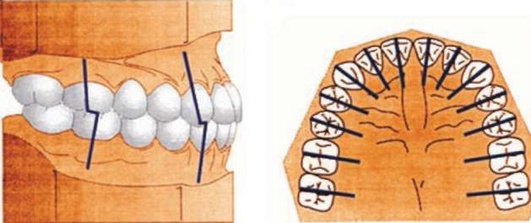

Мезиодистальный наклон коронок зубов (ангуляция)

При нормальной окклюзии десневая часть коронки зубов располагается дистально по отношению к окклюзионной части. Наклон коронки измеряется в градусах и различен для каждой группы зубов (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Ангуляционный наклон зубов

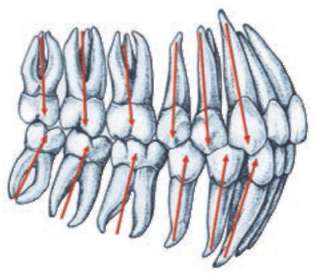

Губо-язычный или щечно-язычный наклон коронок зубов (торк)

Коронки передней группы зубов (центральные и боковые резцы) расположены так, что режущий край коронки расположен более вестибулярно по отношению к десневой части. Значение торка определяется по углу, образованному продольной осью зуба с основанием верхней или нижней челюсти (рис. 4.18). Язычный наклон коронок боковых групп зубов верхнего зубного ряда увеличивается от клыков к молярам.

Ротация

Зубы, расположенные в зубном ряду, не должны иметь поворота вокруг своей оси.

Рис. 4.18. Определение торка резцов относительно основания верхней и нижней челюсти

Развернутый моляр или премоляр занимает больше места в зубном ряду, что способствует его деформации и удлинению, а следовательно, нарушению окклюзии.

В случае поворота по оси передних групп зубов (резцы и клыки) они занимают меньше места в зубном ряду, что способствует его уплощению и укорочению.

Плотный контакт

Если размеры и формы верхнего и нижнего зубных рядов не нарушены, должен наблюдаться плотный, точечный контакт между зубами (рис. 4.19).

Рис. 4.19. Плотный контакт соседних зубов

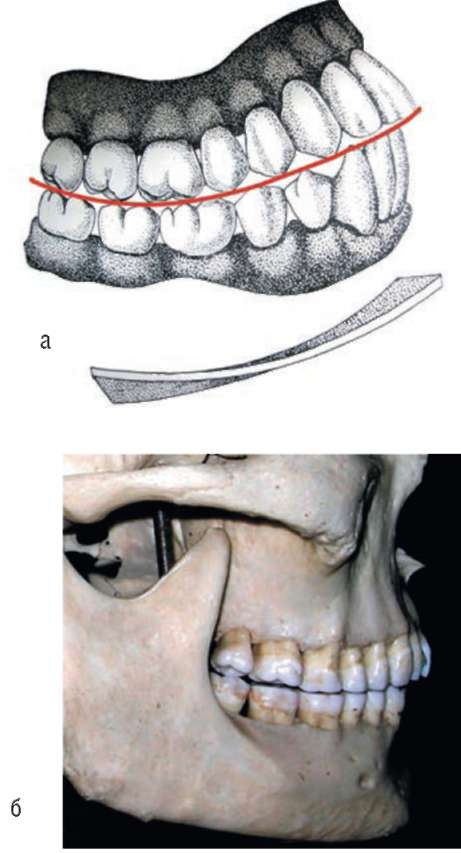

Кривая Шпее (Spee)

Кривая Шпее представляет собой условную линию, проходящую через окклюзионные поверхности зубов (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Шестой ключ окклюзии по Эндрюсу

Она характеризуется тем, что расстояние между наиболее выступающим бугорком второго моляра нижней челюсти и режущим краем нижнего центрального резца не превышает 1,5 мм (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Кривая Шпее на схеме (а) и на анатомическом препарате (б)

При увеличении глубины кривой Шпее уменьшается место для правильной позиции зубов в зубном ряду верхней челюсти, что вызывает отклонение зубов в мезиальном или дистальном направлении.

Обратная (развернутая) форма кривой Шпее создает больше места для верхних зубов.

Наиболее оптимальная форма кривой Шпее для нормальной окклюзии - это прямая окклюзионная плоскость.