Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 |

Аннотация

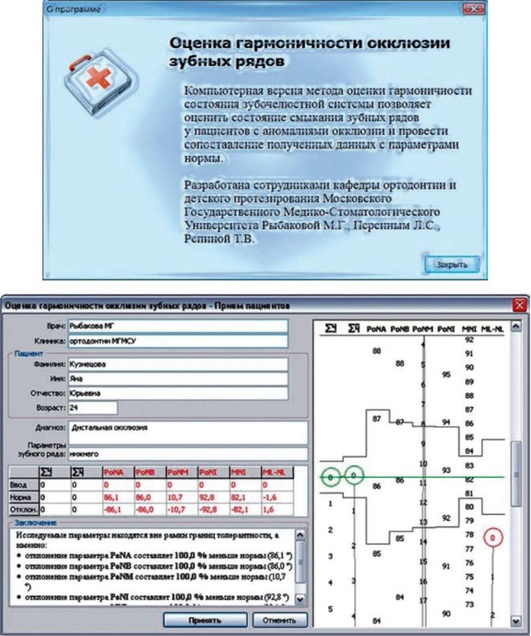

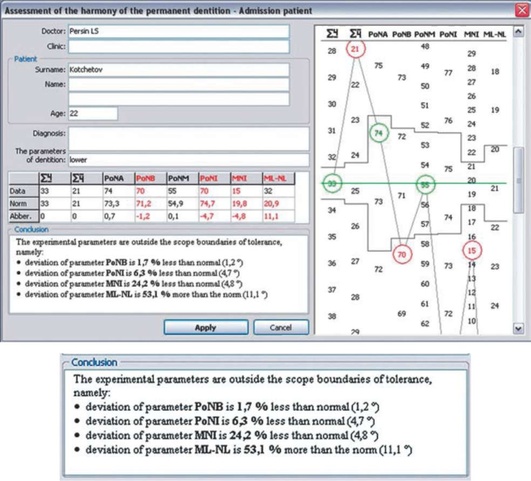

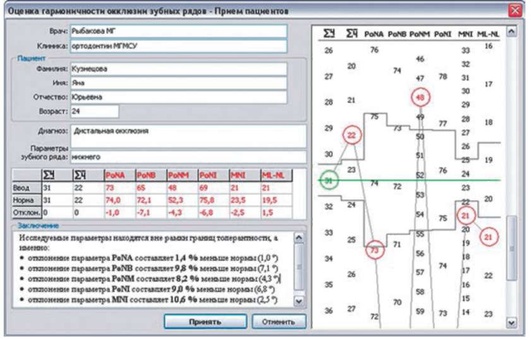

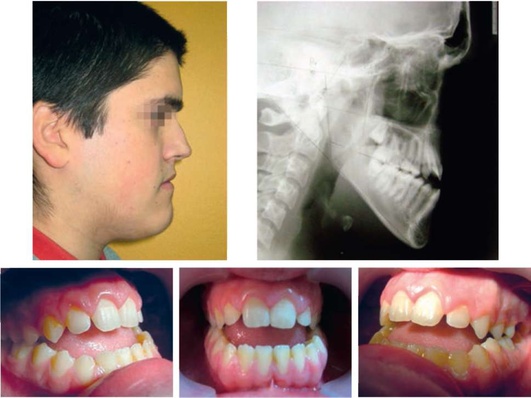

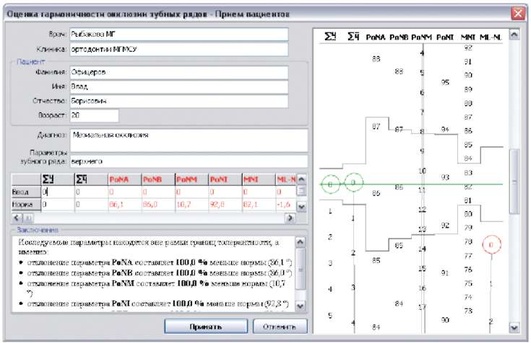

В руководстве освещены основные методы диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий, а также история развития ортодонтии, организация ортодонтической помощи. Дана информация о периодах нормального развития зубочелюстной системы, а также описаны классификации и современные методы диагностики зубочелюстных аномалий. Впервые изложены способы компьютеризированной оценки гармоничности развития, биомеханика ортодонтической техники и морфологические изменения зубочелюстной системы, приведена медицинская карта ортодонтического пациента.

Издание предназначено врачам-ортодонтам, врачам при подготовке к аккредитации, студентам старших курсов стоматологических факультетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам, слушателям циклов повышения квалификации, ортодонтическим техникам.

О-63

В последующих главах будут рассмотрены вопросы, связанные с клиническим обследованием детей, а также с использованием специальных методов исследования, к которым относятся методы антропометрических измерений лица и головы пациента, гипсовых моделей зубных рядов, лучевые и функциональные методы.

Комплексное исследование зубочелюстной системы пациента необходимо для постановки правильного диагноза и выбора плана и метода его лечения. Только полное обследование пациента позволит точно классифицировать те или иные аномалии зубов, зубных рядов, апикальных базисов челюстей, определить аномалии размеров, положения челюстных костей, их взаимоотношения, то есть выявить обусловленность аномалии окклюзии, установив симптомокомплекс морфологических и функциональных изменений зубочелюстной системы.

Следует помнить, что аномалии зубов, зубных рядов, челюстных костей в конечном итоге приводят к аномалиям окклюзии зубных рядов, которые включают в себя весь симптомокомплекс зубочелюстных аномалий. Вид смыкания зубных рядов может быть один и тот же, а причины, приводящие к этой аномалии, могут быть разные. Отсюда и план лечения будет индивидуальный.

В основе аномалии окклюзии зубных рядов лежат аномалии зубов, зубных рядов, апикальных базисов челюстей, аномалии челюстей, которые в итоге приводят к нарушению эстетики лица, а также к функциональному расстройству мышц челюстно-лицевой области. Именно на это следует обращать особое внимание при обследовании как определяющее при решении вопроса о проведении ортодонтического лечения.

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИЦА И ГОЛОВЫ

А.Ю. Порохин, С.В. Текучева

В ортодонтии используются как клинические, так и специальные методы диагностики. Клиническое обследование является ведущим при постановке диагноза в ортодонтии. Оно включает в себя опрос (сбор анамнеза), внешний осмотр пациента, осмотр лица, осмотр рта.

Опрос

-

-

-

состояние здоровья матери во время беременности, течение родов;

-

начало смены молочных зубов и сроки прорезывания постоянных зубов. ♢ Местный анамнез:

-

проводились ли ранее стоматологические манипуляции (хирургические, терапевтические, протетические, ортодонтические);

-

наличие и причина потери зубов, подвижности зубов, кровоточивости десен, наличие и проявление бруксизма.

-

-

Внешний осмотр

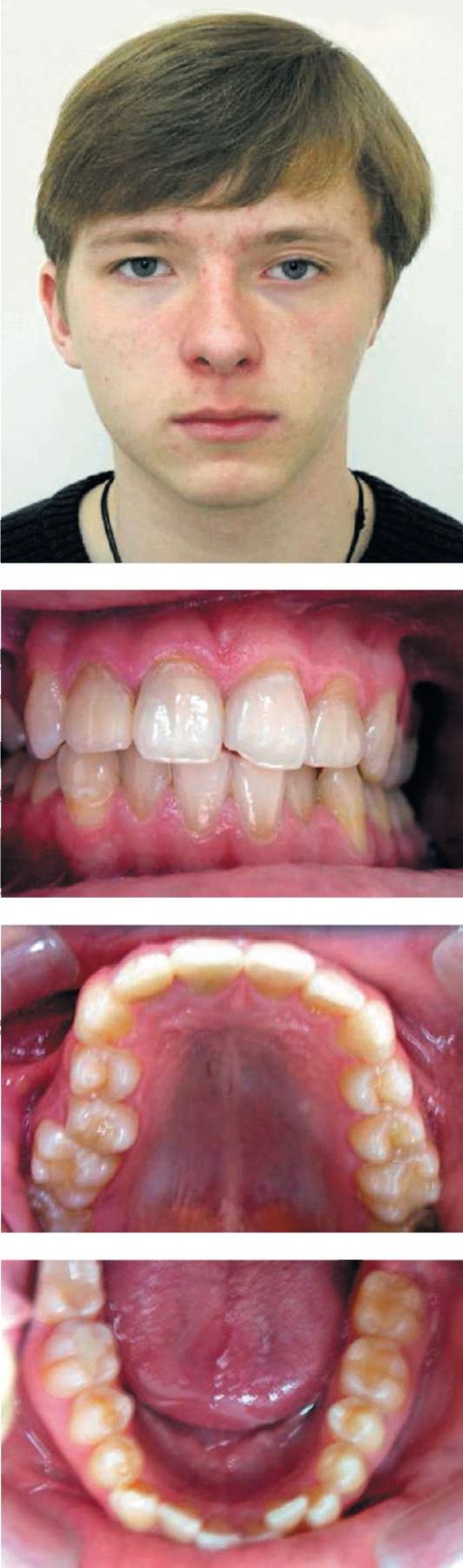

При внешнем осмотре пациента (рис. 7.1) определяют:

Рис. 7.1. Внешний осмотр

Осмотр лица

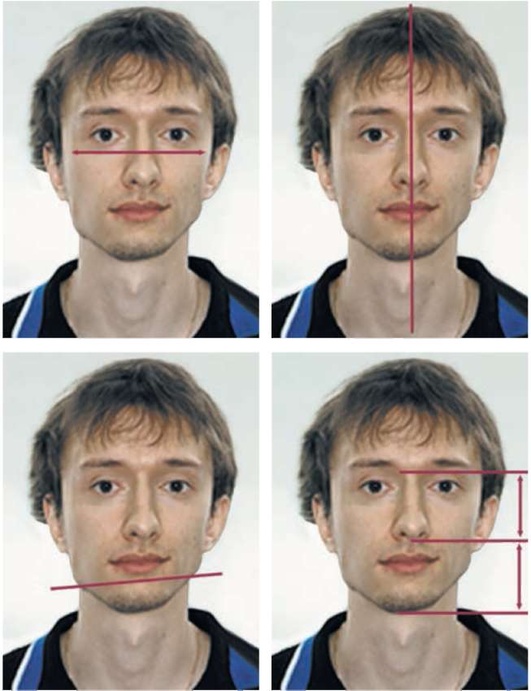

Осмотр лица пациента в фас (рис. 7.2) показывает:

Рис. 7.2. Осмотр лица в фас

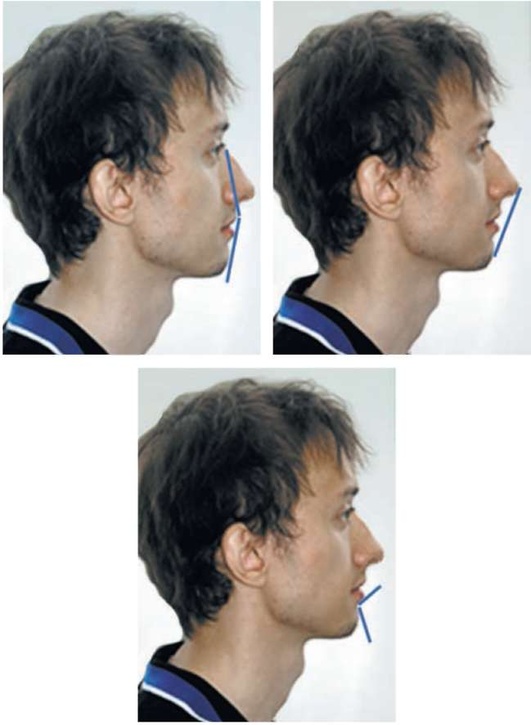

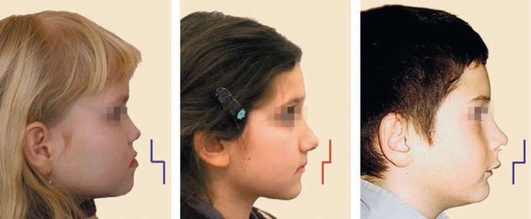

Осмотр лица пациента в профиль (рис. 7.3) показывает:

Рис. 7.3. Осмотр лица в профиль

Пальпация мышц челюстно-лицевой области

осуществляется для выявления уплотнений мышц, асимметрии активности мышц при смыкании зубных рядов, обнаружения триггерных (пусковых) зон при болевых синдромах, болезненных участков мышц (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Пальпация мышц челюстно-лицевой области

Осмотр рта

Осмотр рта включает:

Л.В. Ильина-Маркосян (1974) предложила функциональные пробы, которые позволяют оценить в статическом и динамическом состоянии положение нижней челюсти.

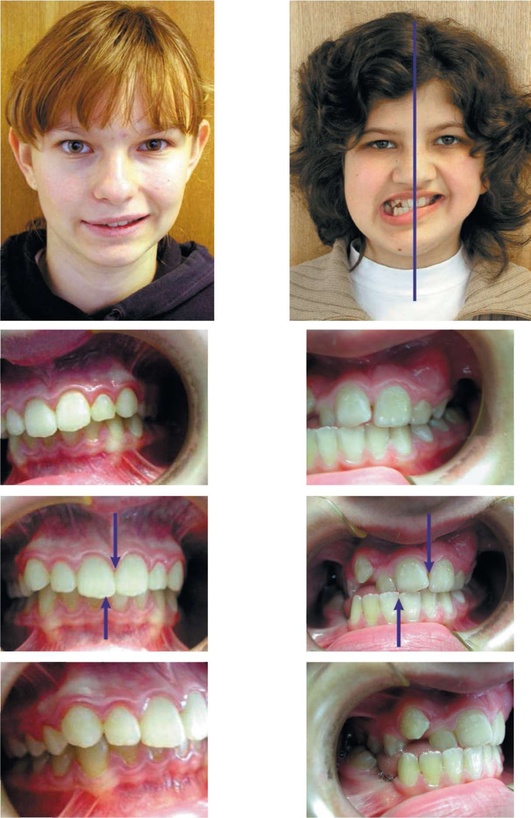

Первая проба: позволяет определить положение нижней челюсти при ее относительном физиологическом покое. Пациента просят открыть рот и после этого произвести поднимание нижней челюсти до смыкания губ. При этом в норме расстояние между режущими краями резцов должно быть в пределах 2-4 мм. Уменьшение этого расстояния свидетельствует о зубо-альвеолярном удлинении передних зубов. При этом можно наблюдать смыкание губ с напряжением или без, а также отсутствие их смыкания (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Определение относительного физиологического положения нижней челюсти. Смыкание губ с напряжением (справа)

У некоторых пациентов наблюдается смыкание зубных рядов, но отсутствует относительный физиологический покой нижней челюсти, т.е. мышцы челюстно-лицевой области находятся в постоянном гипертонусе. Гиперфункция мышц околоротовой области бывает у пациентов при асимметрии лица, при увеличенной или уменьшенной нижней трети лица, при смещении нижней челюсти вперед или назад (рис. 7.6).

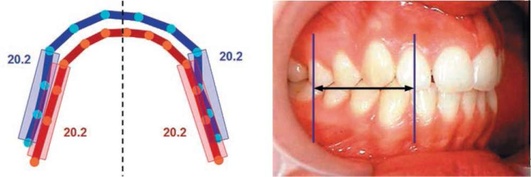

Рис. 7.6. Гиперфункция мышц околоротовой области

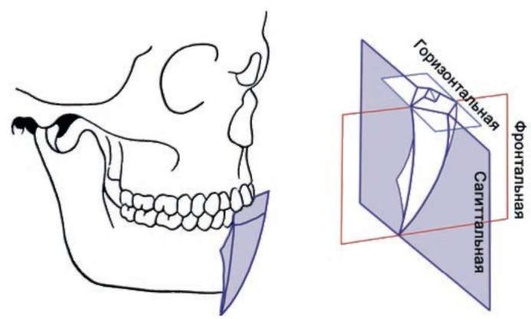

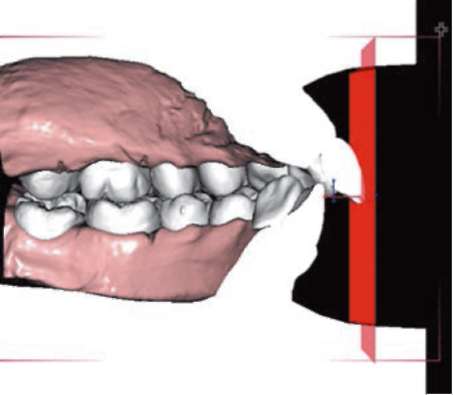

Вторая проба позволяет определить вид смыкания зубных рядов. Пациента просят сомкнуть зубные ряды, и определяется вид смыкания зубных рядов в переднем и боковых участках. Оценивается смыкание зубных рядов, пар зубов-антагонистов в сагиттальной, вертикальной и трансверсальной плоскостях (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Смыкание зубных рядов при привычном положении нижней челюсти

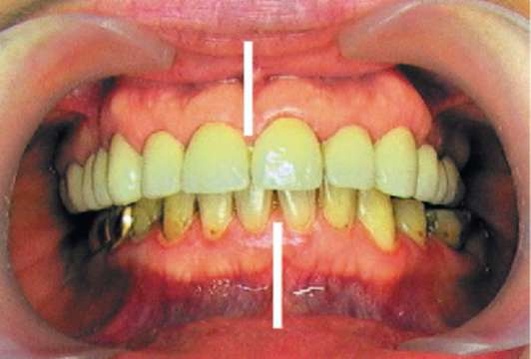

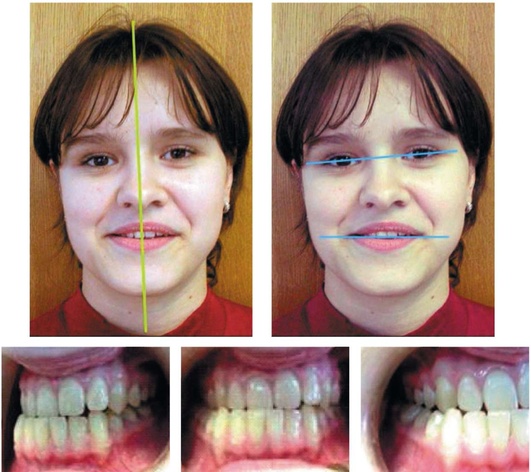

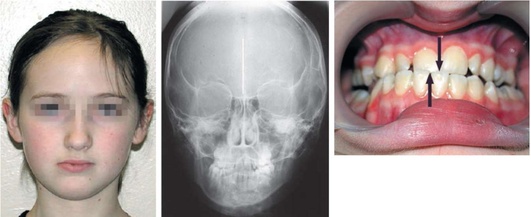

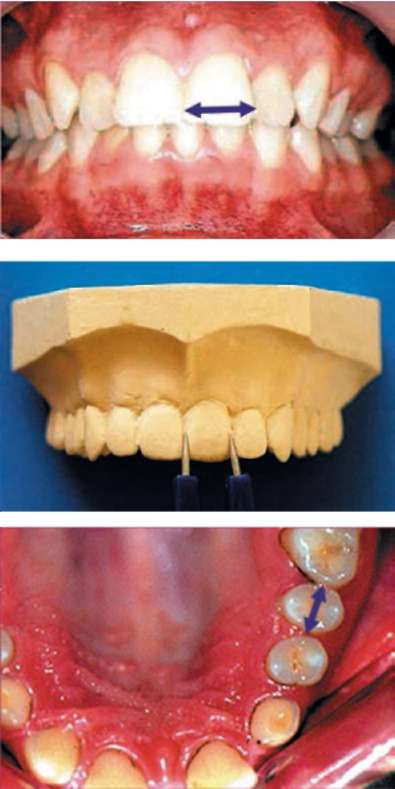

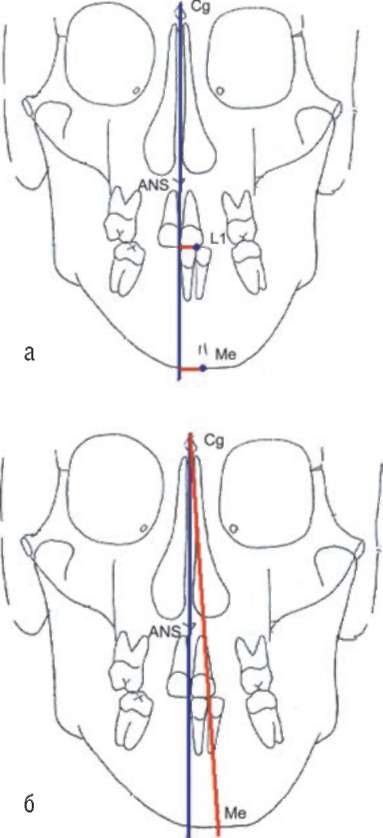

При смыкании зубных рядов оценивается также совпадение (или несовпадение) средней межрезцовой линии, что может свидетельствовать о положении верхних или нижних резцов, положении нижней челюсти и ВНЧС. Совпадение средней линии характерно для лиц с физиологической окклюзией, а ее отсутствие - для пациентов с трансверсальными аномалиями окклюзии (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Средняя межрезцовая линия не совпадает при смыкании зубных рядов

Третья проба - опускание нижней челюсти, ее поднимание с последующим смыканием зубных рядов. С помощью этой пробы можно определить экскурсию нижней челюсти и конфигурацию ее движений (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Траектория движения нижней челюсти

Определяется величина опускания нижней челюсти, наличие девиации и момент ее появления.

При этом нижняя челюсть опускается вниз и смещается назад, описывая концентрическую кривую с общим центром в суставной головке. При максимальном опускании нижней челюсти определяется ее вариабельность.

В норме, по данным Е.И. Гаврилова и А.С. Щербакова, величина опускания нижней челюсти равна в среднем 44 мм; М.Д. Гросса и Д.Д. Мэтьюс: 40-50 мм; Т.В. Лисовой и А.Б. Слабковской: 37-62 мм (49±1,5 мм).

При нормальном смыкании зубных рядов проекция средней линии совпадает и при опускании нижней челюсти. Несовпадение средней линии при опускании нижней челюсти более выражено в случае нарушения функции ВНЧС и мышц челюстно-лицевой области (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Клиническая проба для дифференциальной диагностики форм перекрестной окклюзии

Если же при смыкании зубных рядов наблюдается несовпадение средней линии, а при опускании нижней челюсти она совпадает или почти совпадает, то причиной является нарушение окклюзии зубных рядов и, в первую очередь, глубина резцового перекрытия.

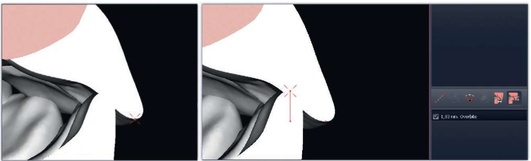

Четвертая проба: выдвижение нижней челюсти дает представление об экскурсии нижней челюсти (в норме в пределах 7-10 мм). При выдвижении нижней челюсти смыкаются режущие края резцов, в то же время в боковых участках наблюдается равномерная щель между зубными рядами слева и справа, а также наблюдается отсутствие суперконтактов между зубами-антагонистами.

При выдвижении нижней челюсти до контакта режущих краев нижних резцов с режущими краями верхних оценивают симметричность и величину разобщения в боковых отделах справа и слева (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Выдвижение нижней челюсти

Различная величина расстояния между боковыми зубами слева и справа свидетельствует о зубоальвеолярных нарушениях и различном уровне окклюзионной линии (рис. 7.12).

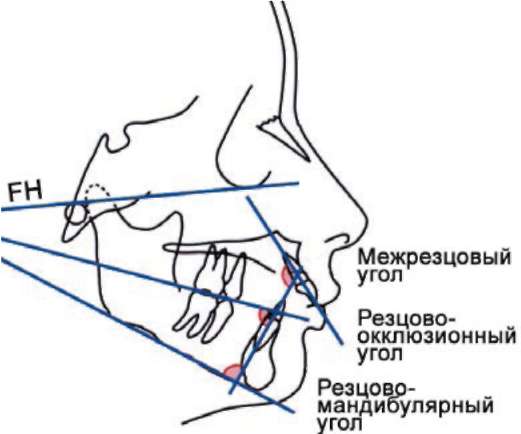

Выдвижение нижней челюсти вперед сопровождается скольжением нижних резцов по нёбной поверхности верхних до момента соприкосновения режущих краев. Путь нижних резцов называется сагиттальным резцовым путем (рис. 7.13).

Рис. 7.12. Различная величина вертикальной щели слева и справа зубного ряда при выдвижении нижней челюсти

Рис. 7.13. Сагиттальный резцовый путь

Сагиттальный резцовый путь зависит от вида окклюзии и в норме равен 3,9±0,2 мм, а при глубокой резцовой окклюзии - 6,9±0,5 мм; при дистальной окклюзии с ретрузией резцов - 8,1±1,5 мм, а с протрузией резцов - 9,0±0,9 мм.

При пересечении линии сагиттального резцового пути с окклюзионной плоскостью образуется угол - угол сагиттального резцового пути. По Гизи он равен 40-50° и зависит от вида окклюзии (в норме - 36,8+2,5°). При глубокой резцовой окклюзии он равен 53,5±2,5°; при дистальной окклюзии с ретрузией резцов - 52,1±4,5°, а с протрузией резцов - 61,9±7,6°.

При выдвижении нижней челюсти возможны контакты зубов в 3 точках: одна расположена на передних резцах, а две - на задних бугорках последних моляров - трехпунктный контакт Бонвиля.

Очень часто при значительной глубине резцового перекрытия этот тест выполнить невозможно, так как заблокирована нижняя челюсть. Необходимо предварительно опустить нижнюю челюсть, а затем возможно выдвинуть нижнюю челюсть (рис. 7.14).

Рис. 7.14. Проба на выдвижение нижней челюсти

Пятая проба: смещение нижней челюсти влево или вправо. В норме такое движение может происходить в пределах 11-14 мм. Смещение нижней челюсти в сторону осуществляется латеральной крыловидной мышцей. При одностороннем сокращении наблюдается смещение нижней челюсти в противоположную сторону.

При выполнении этой пробы определяется наличие или отсутствие суперконтактов, которые ограничивают движение нижней челюсти и неблагоприятно влияют на функцию ВНЧС.

В норме при смещении нижней челюсти вправо (рабочая сторона) могут контактировать только клыки (клыковая защита) (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Смещение нижней челюсти вправо

При боковых движениях наличие контактов только в области клыков на рабочей стороне называют клыковым ведением.

При смещении нижней челюсти в рабочую сторону верхушка или дистально-щечный скат нижнего клыка рабочей стороны скользит по траектории, называемой «клыковый путь», - вдоль нёбного ската верхнего клыка рабочей стороны. Может быть вариант, когда все зубы-антагонисты находятся в контакте.

Наличие во время бокового движения на рабочей стороне контактов между двумя или более парами зубов называют «групповой функцией», при этом могут вовлекаться как боковые, так и передние зубы.

Любой контакт между жевательными зубами на балансирующей стороне, который приводит к разобщению зубных рядов на рабочей стороне, называется гипербалансирующим. Такие контакты приводят к изменению пути движения нижней челюсти (рис. 7.16). На противоположной стороне (балансирующая сторона) должен быть просвет между зубными рядами.

Рис. 7.16. Проба на латеральное смещение нижней челюсти. Определяются суперконтакты на балансирующей стороне

При боковых движениях нижней челюсти рабочая суставная головка может либо просто вращаться, либо вращаться и смещаться в сторону, вверх и вниз. Такое движение называют движением Беннетта, оно заключается в смещении нижней челюсти в рабочую сторону при боковых движениях. Движение Беннетта необходимо для обеспечения ротации рабочей суставной головки под влиянием ограничений со стороны связки ВНЧС на рабочей стороне, стенок суставной ямки и эксцентричной формы суставной головки.

Угол трансверсального суставного пути (угол Беннетта) - угол, образуемый сагиттальной плоскостью и траекторией движения нерабочей суставной головки в горизонтальной плоскости.

При наличии глубокого резцового перекрытия выполнить этот тест возможно только после предварительного опускания нижней челюсти.

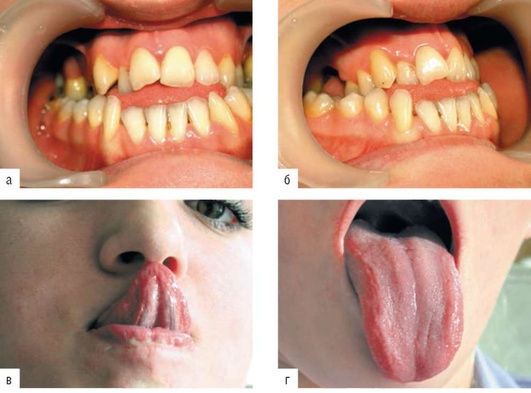

Шестая проба - проба Эшлера-Биттнера. Тест позволяет предположить возможность улучшения эстетики лица при выдвижении нижней челюсти. Так, например, если при выдвижении нижней челюсти улучшается эстетика лица, то можно предположить, что причиной дистальной окклюзии явилось дистальное положение нижней челюсти. Если при выдвижении нижней челюсти эстетика лица ухудшилась, то можно предположить, что причиной дистальной окклюзии явилось переднее положение верхней челюсти (рис. 7.17).

Рис. 7.17. Оценка эстетики лица у пациента с дистальной окклюзией при выдвижении нижней челюсти

Седьмая проба - смещение нижней челюсти кзади. Если наблюдается краевое смыкание резцов, то есть возможность исправить мезиальную окклюзию с использованием функциональных аппаратов.

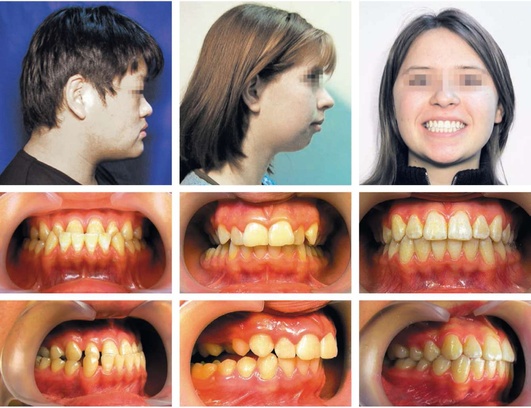

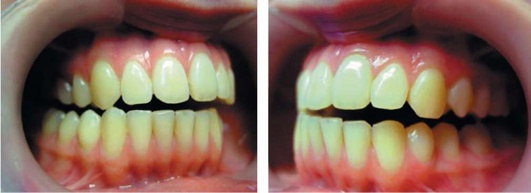

Восьмая проба - позволяет определить способность пациента достать кончиком языка до подбородка и кончика носа, что затруднительно сделать при нормальном размере языка (рис. 7.18).

Рис. 7.18. Мезиальная окклюзия. Пациентка С., 17 лет: а, б - положение языка в покое; в - тест на макроглоссию; г - наличие борозд и отпечатков зубов на языке

Целесообразно определить положение языка при его выдвижении и оценить расположение кончика языка относительно лицевой плоскости (рис. 7.19).

Девятая проба - определение направления окклюзионной плоскости.

Рис. 7.19. Диагностическая проба для определения положения языка

Расположение окклюзионной линии и ее направление слева и справа определяется путем расположения между зубными рядами линейки и сопоставления ее направления с зрачковой линией и ухоглазничной линией (рис. 7.20).

Десятая проба - определение асимметрии лица во время улыбки (рис. 7.21).

Одиннадцатая проба - глотание слюны. Определяется нормальное глотание или инфантильный тип - прокладывание языка между зубными рядами, симптом «наперстка», когда подбородок напряжен (рис. 7.22).

Рис. 7.20. Проба на определение направления окклюзионной плоскости

Рис. 7.21. Проба на выявление асимметрии лица во время улыбки

Рис. 7.21. Окончание

Рис. 7.22. Инфантильное глотание и наличие симптома «наперстка»

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Антропометрическая диагностика предусматривает проведение диагностики лица, головы, зубов, зубных рядов.

Антропометрические измерения лица и головы

Л.В. Польма

Эстетика (от греч. aisthetikos - относящийся к чувственному восприятию - наука о прекрасном в природе и искусстве). Эстетические категории (красота, гармония, мера) в античные времена считались не только характеристикой и эталоном произведения искусства или явления природы, но и формообразующими принципами как природы в целом, так и общественной жизни. Другими словами, эстетика - это философская наука об общих принципах творчества по законам красоты. В стоматологии, и в частности в ортодонтии, эстетическая оценка выступает как результат соотнесения объекта и его свойств с выработанным человеком за века эстетическим идеалом, играющим роль своего рода «эталона», нормы для этой оценки. Эстетический идеал не есть нечто произвольно возникающее в сознании человека, он формируется под определяющим влиянием природных и социальных условий, в которых живет человек.

Медицинская эстетика призвана заниматься реабилитацией физических свойств человеческого тела в соответствии с научно обоснованными критериями эстетической оценки. Это законы пропорциональности и симметрии, принципы формообразования и цветовой гармонии, возрастные и половые особенности и др. Тезис «о вкусах не спорят» сегодня утратил свое значение. Количественные методы в эстетике открывают все новые закономерности в структуре красоты человека и позволяют аргументированно объяснить ее признаки.

Чтобы иметь возможность судить о какой-либо патологии в строении или функции органов лица, необходимо знать совокупность признаков их нормального состояния. Понятие «норма» в своем развитии прошло пять этапов. На I этапе понятие «норма» характеризовалось как гармоничная пропорциональность в строении лица, однако в жизни идеальная гармония встречается редко. В связи с этим на II этапе появилось понятие «средняя норма». Несмотря на то что математически полученная «средняя норма» явилась своего рода эталоном для сравнения, на практике оказалось, что допустимые колебания от нее были значительными и зависели от многих факторов. На III этапе появилось понятие «средняя индивидуализированная норма», зависящая от возраста, пола, расы и др., а также существующей взаимозависимости между параметрами и признаками лица. IV этап сформировал понятие «целостная норма», когда отвергаются статистические понятия о норме и обосновываются положения о «функциональном и эстетическом оптимуме». На V этапе, благодаря применению современных методов изучения строения головы и лица и функции их органов и тканей, появилось понятие «индивидуальная оптимальная норма». Данное понятие позволяет устанавливать для каждого человека оптимальную индивидуальную морфологическую, функциональную и эстетическую норму, к которой следует стремиться.

Эстетика имеет два измерения - объективное и субъективное. Объективная (замечательная) красота основана на непосредственном рассмотрении объекта, подразумевая, что объект обладает свойством, достойным похвалы независимо от сознания человека. Субъективная (приятная) красота - качество, определяемое личными взглядами и вкусами человека. Стоматологи должны видеть объективную эстетику зубочелюстно-лицевой системы, замечая единство, форму, структуру, баланс, цвет, функцию и вид зубных рядов.

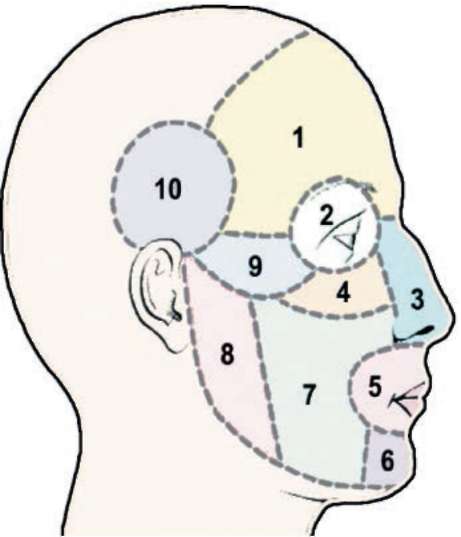

Принято рассматривать следующие топографические области лица: лобную, глазничную, носовую, подглазничную, ротовую, подбородочную, щечную, скуловую (рис. 7.23).

Рис. 7.23. Топографические области лица: 1 - лобная; 2 - глазничная; 3 - носовая; 4 - подглазничная; 5 - ротовая; 6 - подбородочная; 7 - щечная; 8 - околоушно-жевательная; 9 - скуловая; 10 - височная

В формировании лица участвуют многие компоненты, создающие устойчивые анатомические параметры: форма и размеры костей лицевого черепа или скелета лица.

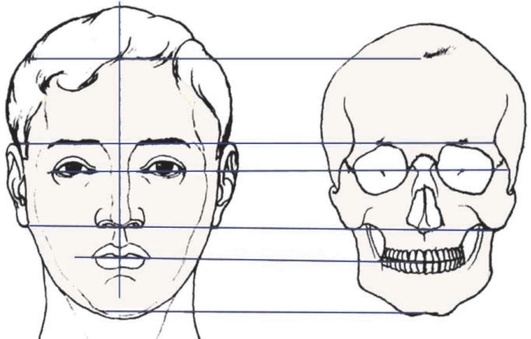

Скелет лица (лицевой отдел черепа представляет его основу, ведущую конструкцию). Как бы ни были развиты мускулатура и подкожная жировая клетчатка, внешний облик в значительной мере определяется конструкцией и формой костной основы лица. Каждый человек имеет свои особенности строения черепа и неповторимые характеристики внешности, однако конструктивно-анатомическая форма головы в основе своей у всех одинаковая. В связи с этим, определяя местоположение конструктивных линий, следует помнить, что они лежат у основания костей черепа, а не на поверхности лица (рис. 7.24).

Рис. 7.24. Референтные линии лицевого отдела черепа

Эстетические проблемы должны быть зафиксированы при диагностике. К сожалению, эстетичность лица достаточно субъективна. Вследствие этого при обследовании оценивают пропорции лица, а не эстетические категории.

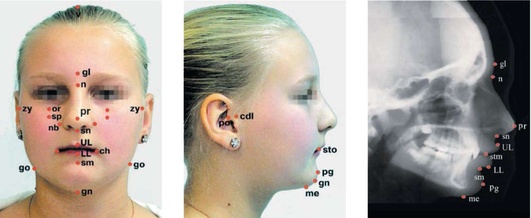

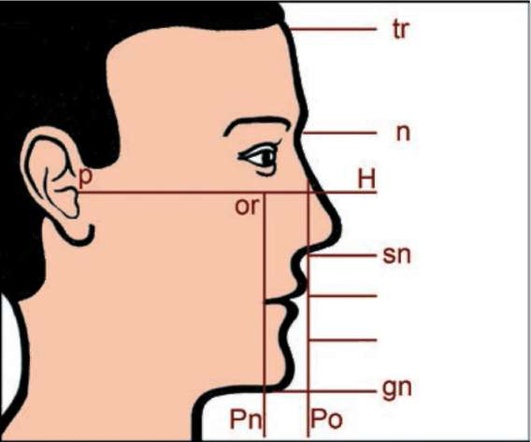

Для изучения мягких тканей лица используют следующие точки (рис. 7.25):

-

v (vertex) - наиболее высоко расположенная в срединной плоскости точка черепа;

-

gl (glabella) - наиболее выступающая точка на нижней части лба;

-

n (nasion) - точка, расположенная в месте пересечения плоскости N-S с кожей профиля лица;

-

sn ( subnasale) - точка перехода нижней части носа в верхнюю губу;

-

UL (labialesuperius) - наиболее выступающая точка красной каймы верхней губы;

-

sto ( stomion) - точка пересечения линии смыкания губ со срединно-сагиттальной плоскостью;

-

LL (labialeinferius) - наиболее выступающая точка красной каймы нижней губы;

-

sm (supramentale) - наиболее вогнутая точка подбородочно-губной борозды;

-

pg ( pogonion) - наиболее выступающая точка мягких тканей подбородка;

Рис. 7.25. Расположение мягкотканных точек на лице и на телерентгенограмме головы в боковой проекции

-

gn (gnathion) - наиболее нижняя точка мягких тканей подбородка;

-

me ( menton) - нижняя точка на контуре мягких тканей нижней части подбородка;

-

or ( orbitalrim) - точка пересечения вертикальной линии, проходящей через середину зрачка, и нижнего края глазницы;

-

po (porion) - точка, находящаяся на середине верхнего края наружного слухового прохода;

-

cdl (condylion) - наиболее передняя точка на середине мыщелкого отростка нижней челюсти;

-

zy (zygion) - наиболее выступающая кнаружи точка скуловой дуги;

-

go (gonion) - наиболее нижняя и расположенная кзади точка мягких тканей в области угла нижней челюсти.

Анализ лица

ПРОПОРЦИИ ЛИЦА

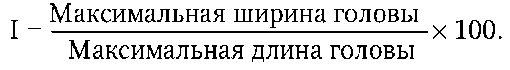

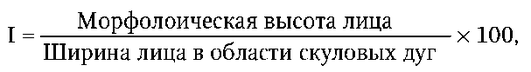

Форму головы оценивают в соответствии с головным индексом, отражающим процентное отношение поперечного диаметра головы к продольному по R. Martin и K. Saller (1957) (рис. 7.26).

Рис. 7.26. Линии, показывающие ширину и высоту головы

Выделяют следующие варианты формы головы: долихоцефалия (dolichocephalia) при индексе 75,9 и менее; мезоцефалия (mesocephalia) - 76,0-80,9; брахицефалия (brachycephalia) - 81,0-85,4; гипербрахицефалия (hyperbrachycephalia) - 85,5 и более.

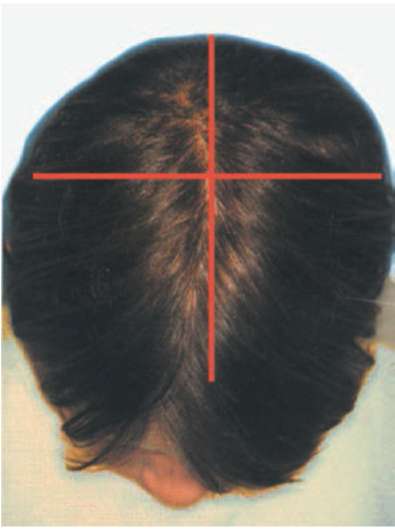

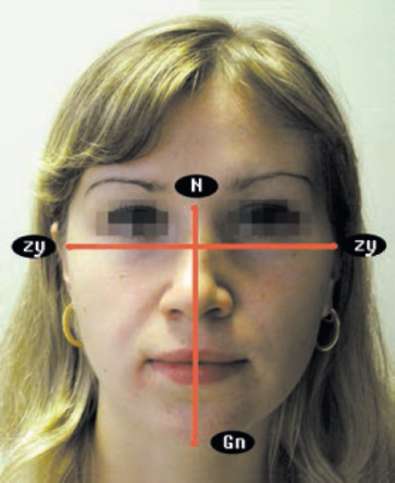

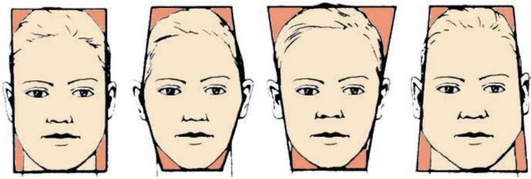

Форму лица (Garson, 1910) (рис. 7.27) определяют соотношением:

где морфологическая высота лица - расстояние между точками n (задняя точка корня носа) и gn, ширина лица в области скуловых дуг - расстояние между точками zy.

Рис. 7.27. Ширина и высота лица для вычисления индекса по Garson

Лицо очень широкое (hypereuryprosop), если показатель до 78,9; широкое (euryprosop) - при 79,0-83,9; среднее (mesoprosop) - при 84,0-87,9; узкое (leptoprosop) - при 88,0-92,9; очень узкое (hypereuryprosop) - при 93,0 и более.

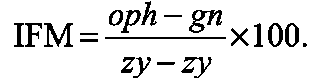

Форму лица можно определить с помощью лицевого индекса по Izard (IFM - индекс фациальный морфологический). Длину лица измеряют от точки oph до точки gn. Точка oph находится на пересечении средней линии лица и касательной к надбровным дугам. Ширина лица - это расстояние между наиболее выступающими точками на скуловых дугах zy (рис. 7.28).

Величина индекса от 104 и более характеризует узкое лицо, от 97 до 109 - среднее, от 96 и меньше - широкое.

Рис. 7.28. Ширина и высота лица для вычисления индекса по Izard

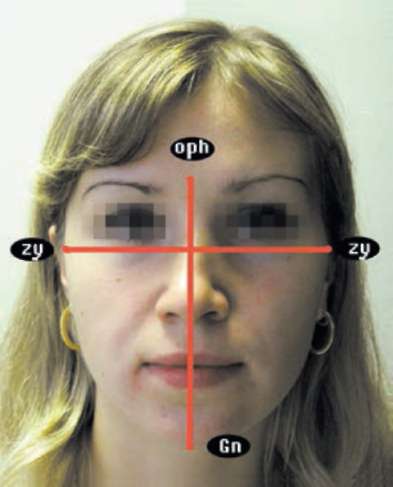

Пропорциональные отношения являются более важными, чем абсолютные значения, но даже они - просто направляющие принципы в лечении. Определяя основные индексы, мы не всегда можем выявить чистую морфологическую форму, и часто привлекательные лица отличаются от размеров, которые приняты за норму. Это подтверждает тот факт, что средний индивидуум не может быть особенно привлекательным. Тем не менее изучение пропорций - это важная часть информации при обследовании (рис. 7.29).

Рис. 7.29. Параметры, использующиеся для определения индексов пропорциональности лица: 1 - нижняя высота лица; 2 - верхняя высота лица; 3 - высота подбородка; 4 - высота верхней губы; 5 - высота ветви нижней челюсти

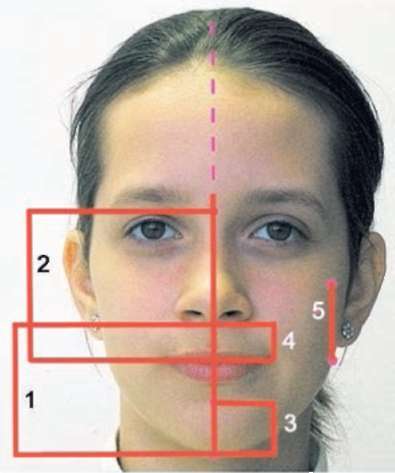

Альтернативой к измерению высоты и ширины лица является его описание. Лица бывают широкие и узкие, короткие и длинные, круглые и овальные, квадратные и прямоугольные (рис. 7.30).

Рис. 7.30. Визуальная форма лица

Трансверсальные пропорции лица

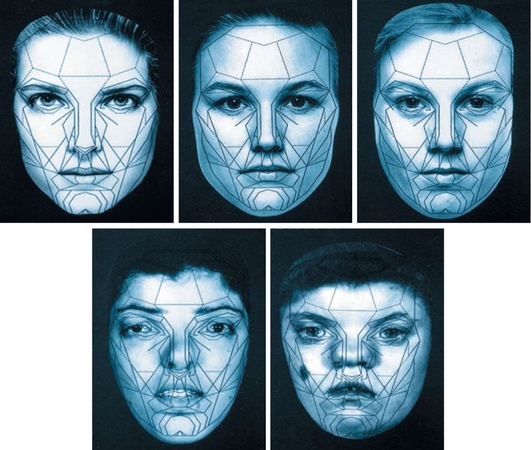

При анализе пропорций лица исследуется симметрия половин лица. В небольшой степени асимметрия присутствует у большинства людей. На рис. 7.31 представлена попытка реставрации лица на портрете по его зеркальному отражению. Правая и левая половины дали различные изображения, не совпадающие с исходным вариантом.

Рис. 7.31. Реставрация лица на портрете по его зеркальному отражению

Эта «нормальная асимметрия» лица, присутствующая у большей части людей, обычно является следствием незначительных различий между его половинами. Ее нужно отличать от серьезной диспропорции лица и, как следствие, эстетических проблем (рис. 7.32).

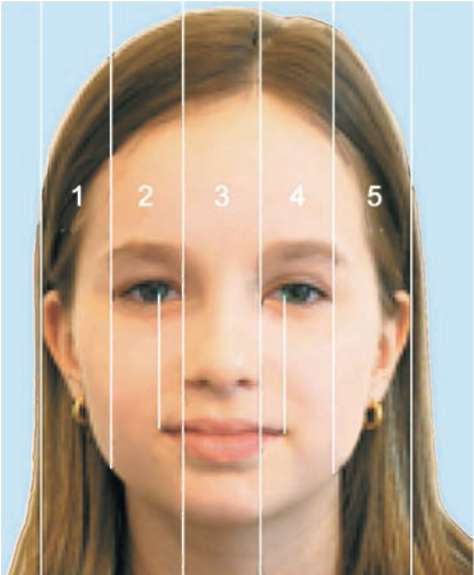

Идеальное лицо разделится на пять симметричных и равных частей (правило одной пятой), каждый сегмент равен ширине одного глаза (рис. 7.33). Данное правило основано на пропорциональных соотношениях, а не на измерениях. Центральная пятая часть лица очерчена внутренними контурами глаз и должна совпадать с шириной основания носа. Линии от внешнего контура каждого глаза должны заканчиваться на уровне углов нижней челюсти. Внешняя пятая часть лица каждой половины должна касаться внешнего контура уха.

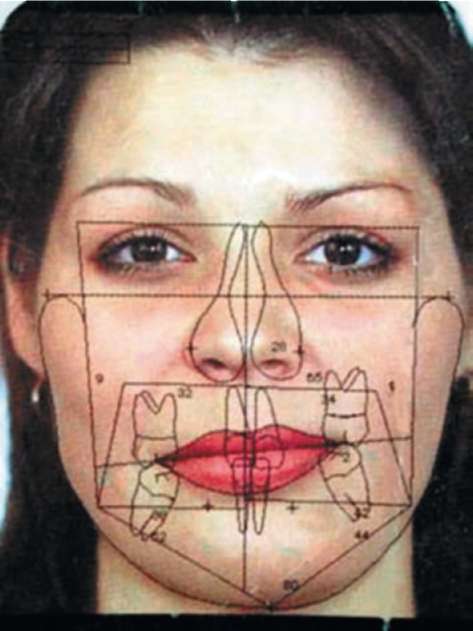

Средняя линия лица оценивается при смыкании зубных рядов во время привычного положения нижней челюсти. Ее проводят через переносицу, кончик носа, среднюю линию резцов верхней челюсти, среднюю линию резцов нижней челюсти и середину подбородка. Данная линия должна быть перпендикулярна зрачковой линии.

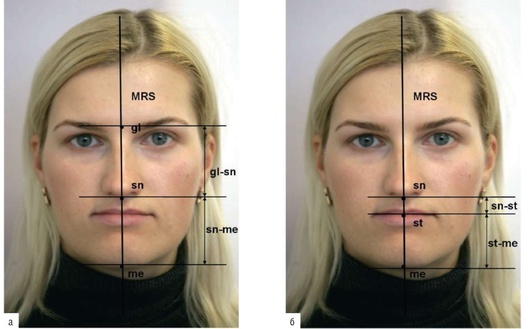

Вертикальные пропорции лица

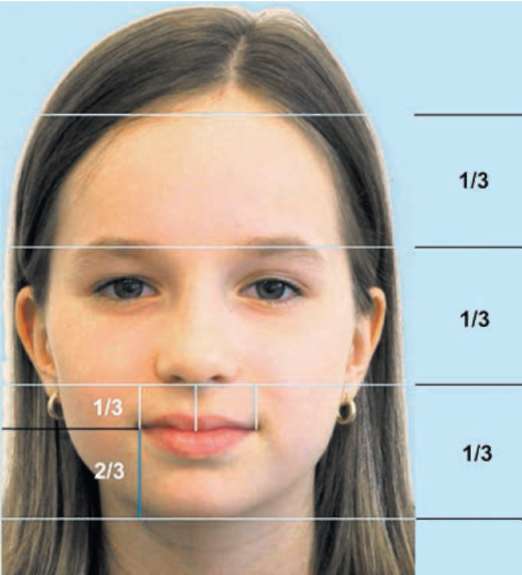

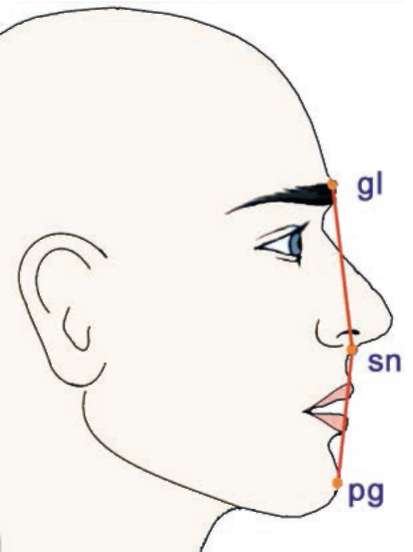

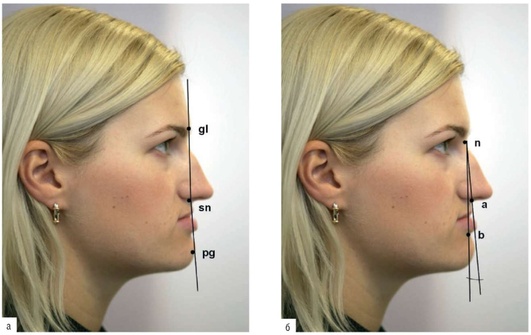

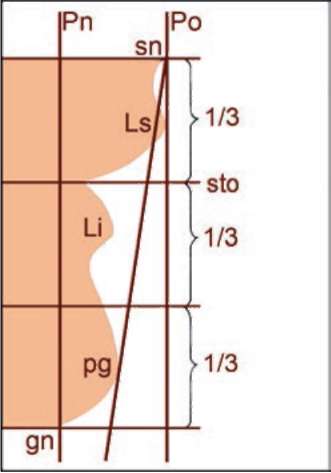

При изучении вертикальных пропорций лицо условно делят на 2 части, которые в норме равны: (gl - sn) : (sn - me) = 1:1. Если вместо точки gl использовать точку n, то размер sn - mе будет составлять приблизительно 57% от полной высоты лица (n - me).

Рис. 7.32. Асимметрия лица не всегда указывает на выраженность аномалии зубных рядов

Рис. 7.33. Трансверсальные лицевые пропорции (правило одной пятой)

При условном делении лица на 3 части: проводят линии у лобного края покрова волос, у корня носа, у основания ноздрей и у нижней точки подбородка (рис. 7.34).

Рис. 7.34. Вертикальные лицевые пропорции делят лицо на три части

Длина верхней губы, расстояние sn-stо, должна быть равна 1/3 части от sn-me, а нижняя губа и подбородок составлять 2/3 этого расстояния. В норме: длина верхней губы равна от 19 до 22 мм, длина нижней губы - от 38 до 44 мм.

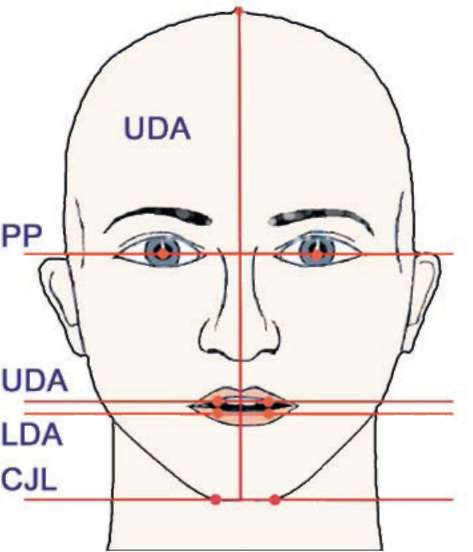

Для оценки лицевых уровней используется горизонтальная ориентировочная линия, проведенная через зрачки. Если зрачки находятся на одном уровне, то они используются как горизонтальная линия ссылки. Относительно данной линии исследуются: уровень верхней зубной дуги (линия, проведенная через режущие края верхних клыков), уровень нижней зубной дуги (линия, проведенная через режущие края нижних клыков) и уровень подбородка и челюсти (линия, проведенная под поверхностью подбородка). Все четыре линии должны быть параллельны друг другу (рис. 7.35).

Рис. 7.35. Определение лицевых уровней по G.A. Arnett и R.T. Bergman

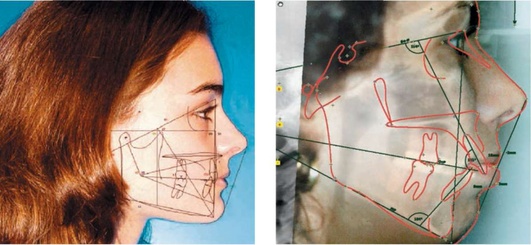

АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ ЛИЦА

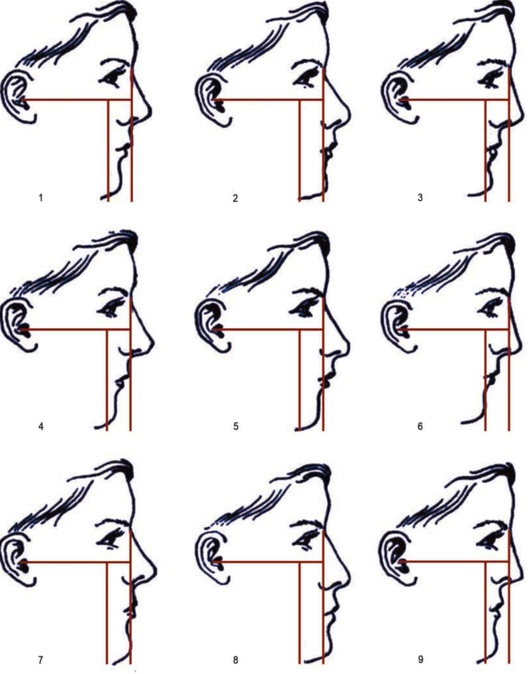

Для определения того, насколько пропорционально расположены челюсти в сагиттальной плоскости, необходимо обратить внимание на соотношение между двумя линиями, одна из которых идет от точки gl до основания верхней губы (точка sn), а другая - от этой точки вниз до подбородка (рис. 7.36).

Выделяют три профильных типа:

Рис. 7.36. Угол выпуклости лица. 165-175° - физиологическая окклюзия, <165° - дистальная окклюзия, >175° - мезиальная окклюзия (G.A. Arnett и R.T. Bergman)

Скелетные несоответствия, приводящие к дистальной окклюзии (угол менее 165°), следующие: протрузия верхней челюсти (встречается редко) или протрузия зубов верхней челюсти, ретрузия нижней челюсти, увеличение вертикальной высоты верхней челюсти.

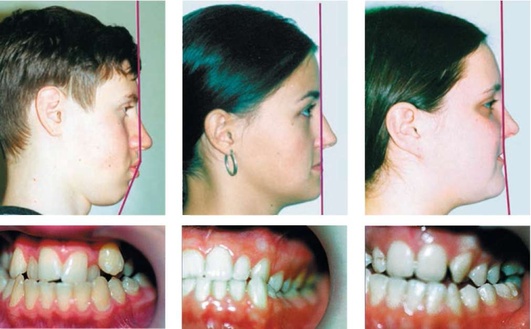

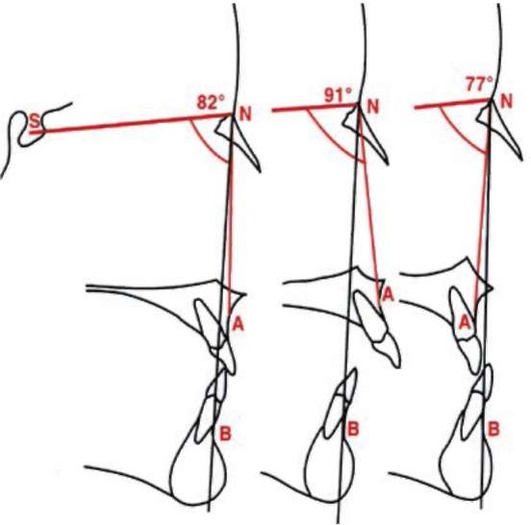

Скелетные несоответствия, приводящие к мезиальной окклюзии (угол более 175°), следующие: ретрузия верхней челюсти, уменьшение вертикальной высоты верхней челюсти и протрузия нижней челюсти. Однако данного анализа недостаточно для постановки окончательного диагноза, так как профиль лица у пациентов с мезиальной окклюзией может быть выпуклым, прямым и вогнутым (рис. 7.37). По мнению Arnett G.W., Bergman R.T., угол выпуклости лица должен учитываться при проведении реконструктивных операций на челюстях.

Рис. 7.37. У пациентов с мезиальной окклюзией профиль лица может быть выпуклый, прямой и вогнутый

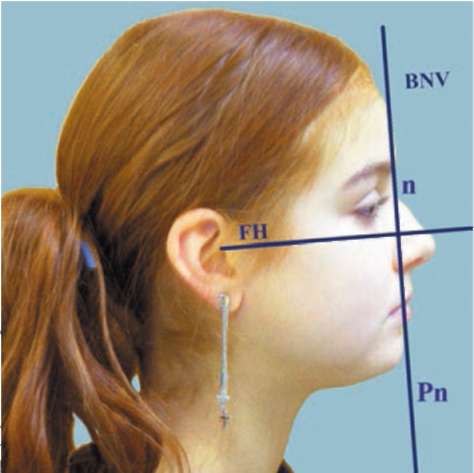

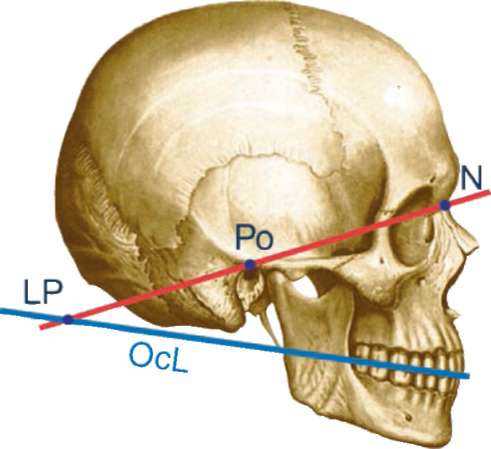

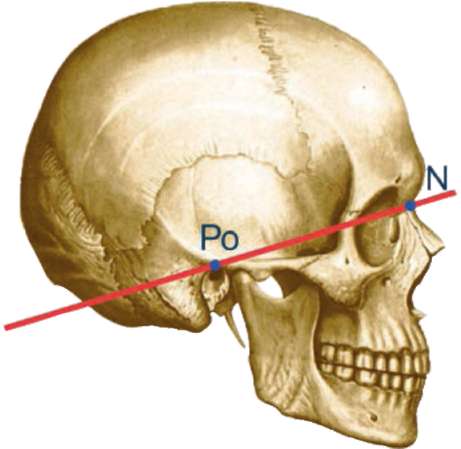

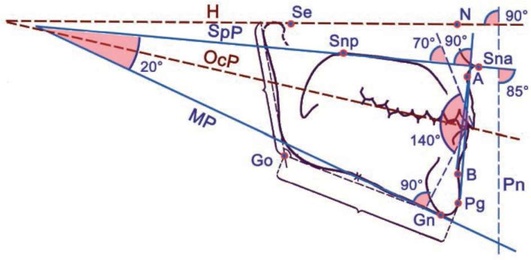

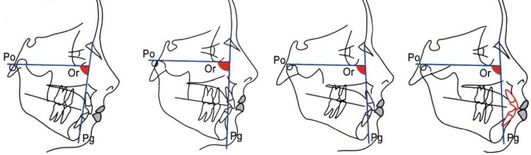

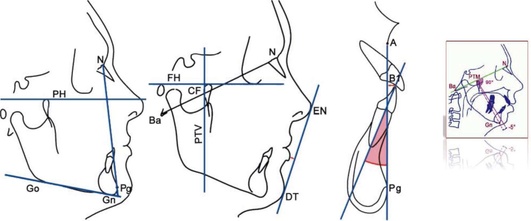

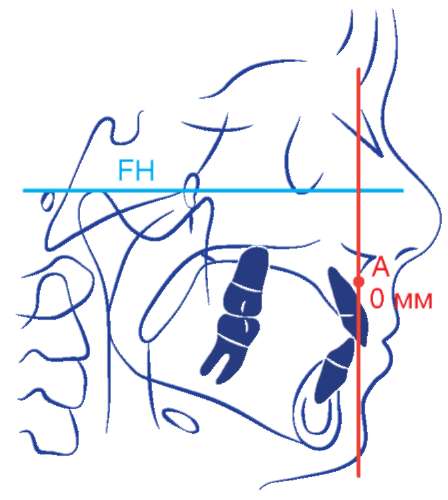

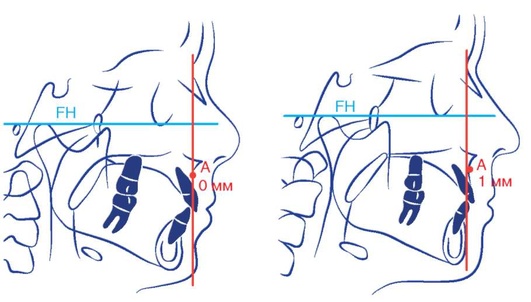

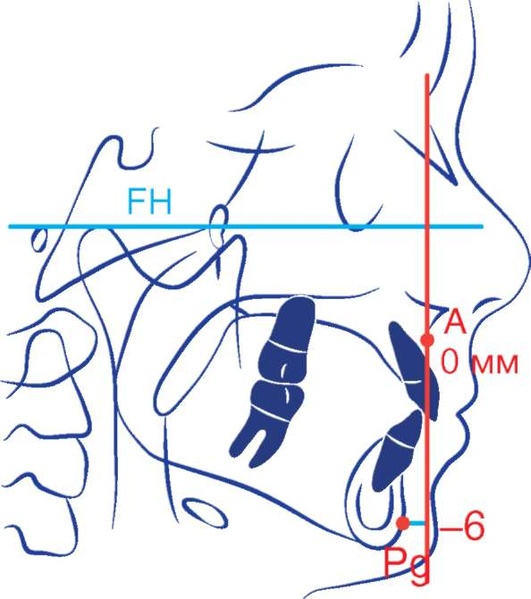

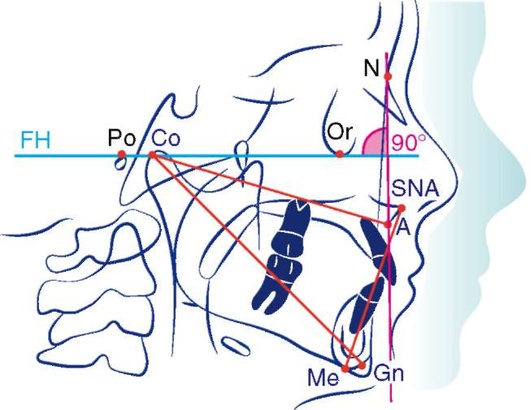

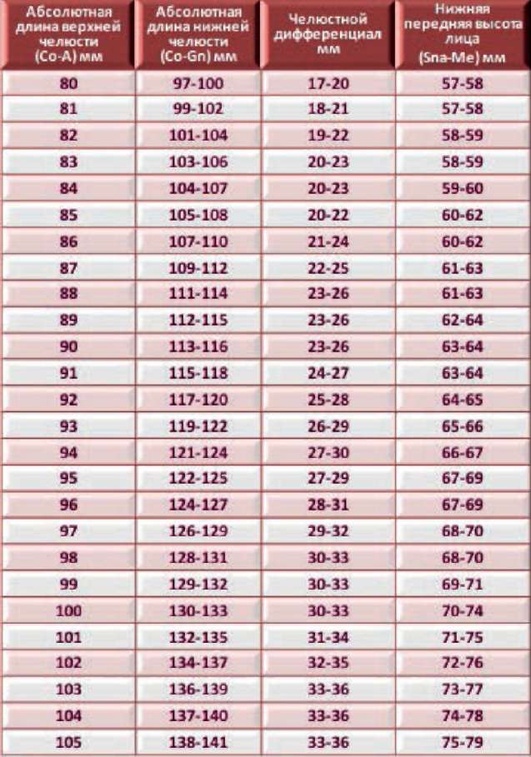

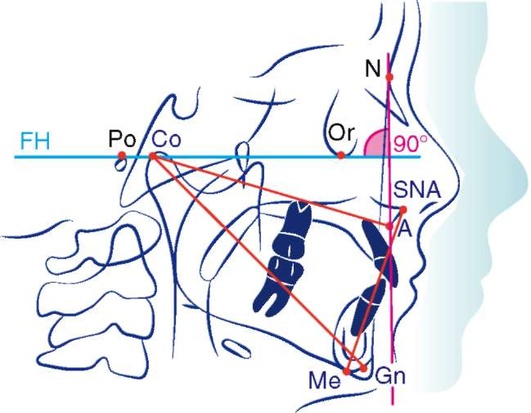

Поэтому следующим шагом исследования необходимо анализировать профиль лица относительно носовой плоскости Рп (BNV), образованной линией, перпендикулярной к франкфуртской горизонтали из мягкотканной точки n (рис. 7.38).

Рис. 7.38. Анализ профиля лица относительно носовой плоскости Рn, образованной линией, перпендикулярной франкфуртской горизонтали из мягкотканной точки n

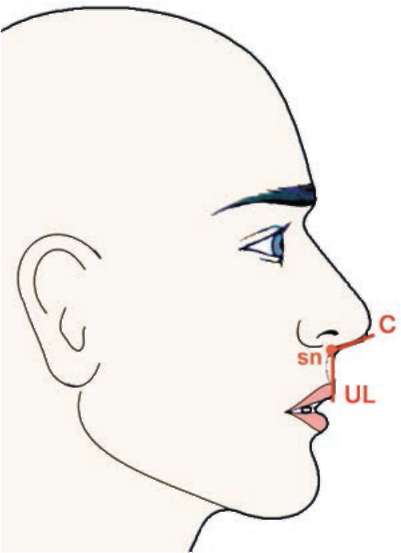

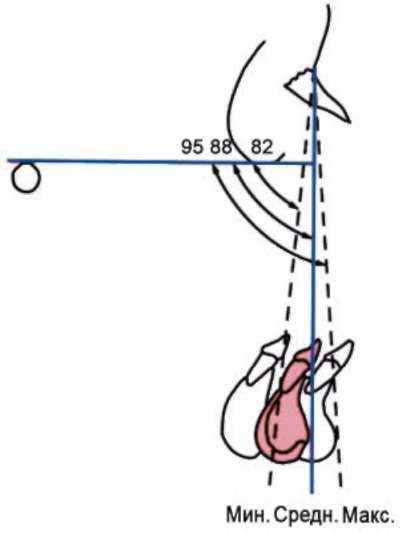

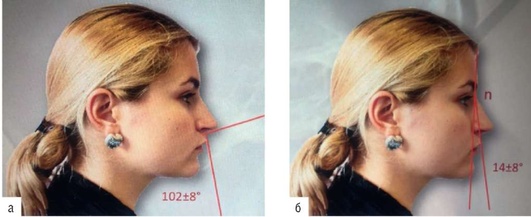

Носогубной угол: этот угол образуется пересечением касательных основания носа и верхней губы (рис. 7.39). В норме угол равен от 85 до 105°.

Рис. 7.39. Носогубный угол (∠c-sn-UL)

ГУБЫ

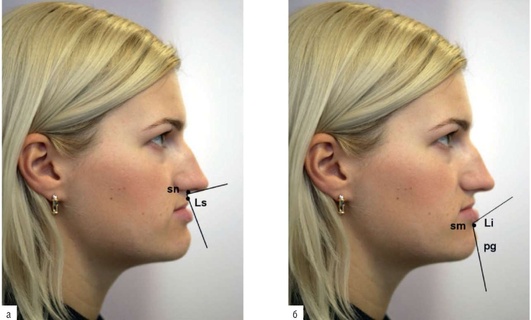

Конфигурация губ должна быть оценена по следующим критериям: длина, ширина и изгиб губ. В сбалансированной ситуации длина верхней губы составляет одну треть, а нижней губы и подбородка - две трети высоты нижней части лица. В норме определяется контур губ с узким элементом слизистой. Кроме того, длина верхней губы должна быть оценена в отношении к положению верхнего края резца. Положение и длина губ определяются в расслабленном положении.

Оценка выпуклости губ - важный этап в клинической экспертизе, так как их положение зависит не только от принадлежности к расовым и этническим группам, но и от их толщины, положения зубов и челюстей. При анализе профиля лица в норме верхняя губа незначительно выступает относительно нижней губы. «Губные ступени», предложенные Коркхаузом, отражаются на форме профиля лица (рис. 7.40).

Протрузия или ретрузия губ часто зависит от положения зубов и челюстей, которые обеспечивают поддержку губ.

Рис. 7.40. Губная ступень по Korkhaus

Положение губ относительно эстетических линий

Неудовлетворительная в эстетическом отношении форма лица зависит от многих факторов, часть из которых можно определить при изучении боковых ТРГ головы.

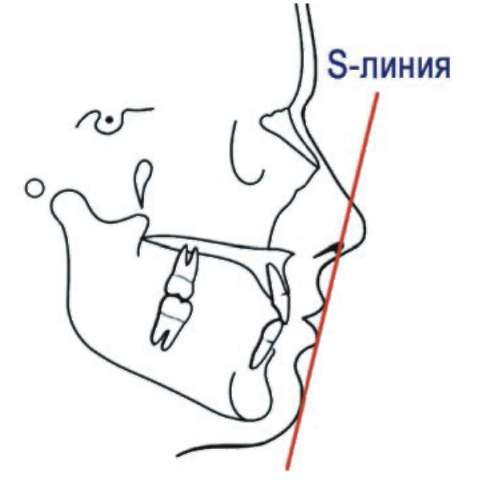

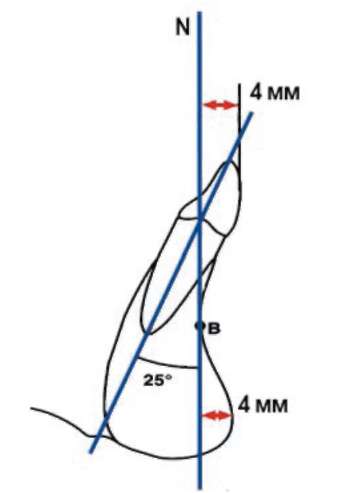

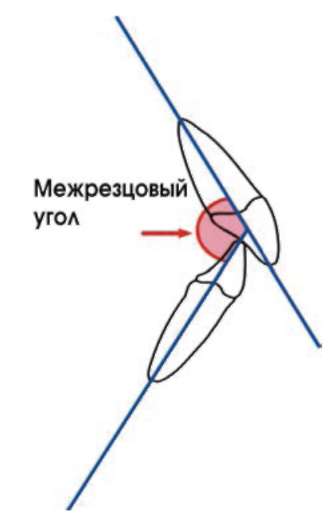

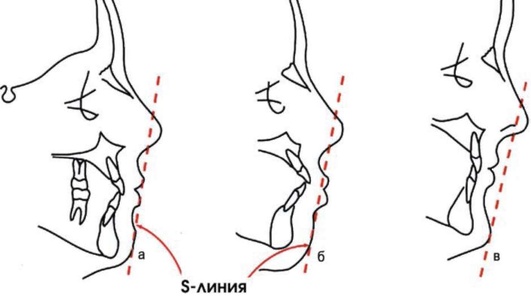

C.C. Steiner (1962) предложил изучать положение губ относительно линии (S-line), соединяющей середину S-изгиба, образованного контуром носа и верхней губы, с кожной точкой pg (рис. 7.41). Позицию губ он оценивал в 2 положениях, а именно - губы впереди или позади эстетической линии.

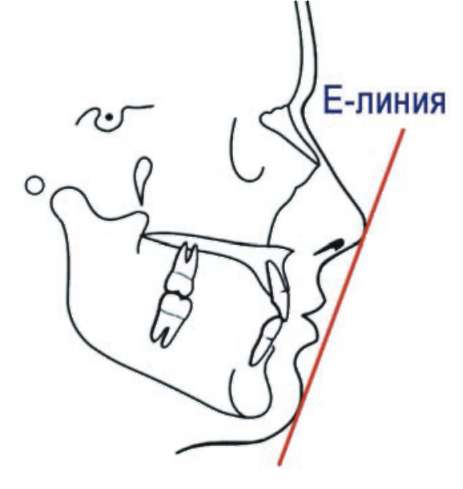

R.M. Ricketts (1957) рекомендовал определять положение губ относительно эстетической линии (Е-линии). Ее проводят через наиболее выступающие точки носа и мягкотканного подбородка - точку pg (рис. 7.42). При гармонично развитом лице губы располагаются позади этой плоскости - верхняя губа - на 2-3 мм, нижняя - на 1-2 мм.

Рис. 7.41. Изучение положения губ по отношению к S¯линия по C.C. Steiner

Рис. 7.42. Изучение положения губ по отношению к Е¯линии по R.M. Ricketts

ПОДБОРОДОК

Конфигурация мягких тканей подбородка определяется не только строением костных структур, но также толщиной и тонусом подбородочной мышцы. Другими важными факторами являются морфология и черепно-лицевое соотношение нижней челюсти. Так же как ширина подбородка, высота подбородка важна с точки зрения ортодонтии (расстояние от подбородочно-губной борозды до нижней точки подбородка). Увеличение высоты подбородка изменяет положение верхней губы и влияет на смыкание губ. Как правило, контур подбородка оценивается в отношении положения нижней губы и конфигурации подбородочно-губной складки, поскольку профиль этих двух структур зависит от положения мягких тканей подбородка (рис. 7.43).

Рис. 7.43. Эстетика лица при разных вариантах положения подбородка

При перекрестной окклюзии и трансверсальной резцовой окклюзии или дизокклюзии наблюдается смещение подбородка в сторону (рис. 7.44).

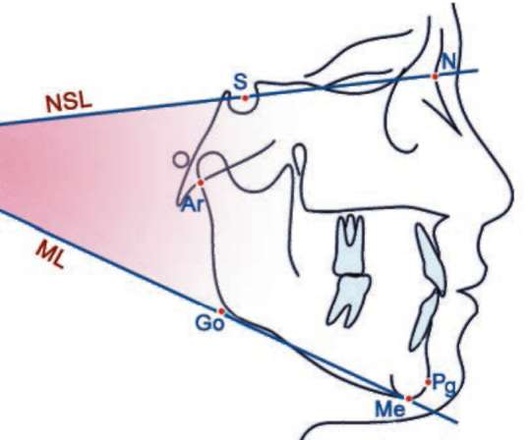

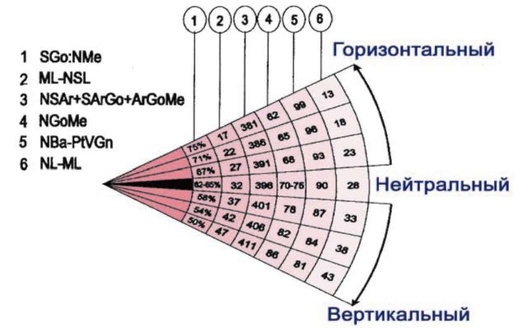

При клиническом обследовании необходимо обратить внимание на наклон мандибулярной линии к горизонтальной. Мандибулярная линия легко визуализируется путем расположения ручки зеркала вдоль нижней границы (рис. 7.45).

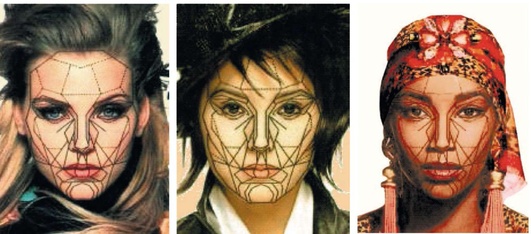

Американский челюстно-лицевой хирург Dr. Marquardt разработал «десятиугольную золотую маску красоты» (рис. 7.46). Маска подходит для всех рас, культур и областей проживания. Согласуется с привлекательностью лица независимо от времени и описывает идеальные формы лица.

Маска основана на принципах золотой симметрии и пропорции 1:1,618. Форма, в основе построения которой лежит сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Dr. Marquardt разработал следующие варианты маски: в состоянии покоя и улыбки, в боковой и фронтальной проекциях. Чем более привлекательным считается лицо, тем более точно оно подходит к маске, и наоборот, лица, воспринимаемые как достаточно непривлекательные, отклоняются от маски значительно (рис. 7.47).

Рис. 7.44. Смещение подбородка вправо у пациента с перекрестной окклюзией и трансверсальной резцовой окклюзией

Рис. 7.45. Мандибулярная линия легко визуализируется путем расположения ручки зеркала вдоль нижней границы

Рис. 7.46. Десятиугольная золотая маска красоты

Рис. 7.47. Шкала привлекательности лица

Золотая десятиугольная маска подходит ко всем привлекательным лицам одинаково хорошо, независимо от типа строения лица. Десятиугольная золотая маска удобна в качестве экспресс-анализа лица, является хорошим и практичным способом доступного объяснения информации пациенту. Это дополнительный анализ, который не является заменой общепринятых методов анализа лица, включающих оценку пропорций лица.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ФОТОГРАФИЙ

В ортодонтической практике необходимо получать стандартизированные фотографии. Для этого съемка должна проводиться при одних и тех же технических приемах и при одном и том же положении головы. Волосы пациента не должны закрывать лоб и уши пациента. Для максимального использования поля фотографии необходимо использовать портретную съемку. Пациент смотрит строго вперед. Нижняя граница изображения должна быть выше лопатки, на уровне основания шеи, что позволяет рассмотреть контуры подбородка и шейной области. Верхняя граница должна быть немного выше верхушки головы.

Правая и левая границы включают полное изображение головы. Изготовление всех фотографий должно контролироваться врачом. Это естественное положение головы, регистрация центральной окклюзии, расслабленное состояние губ.

Естественное положение головы определяется как физиологическое положение головы пациента, находящегося в расслабленном состоянии и смотрящего в отдаленную точку на уровне глаз. Расслабленное состояние губ достигается следующими приемами: попросить пациента расслабиться, мягко погладить ему губы. Пациент должен предварительно потренироваться и достигнуть одинакового положения губ по крайне мере дважды, прежде чем фото будет сделано. Для расслабления губ можно попросить пациента произнести следующие слова: мама, Эмма или Миссисипи. При наличии выраженных зубочелюстных аномалий для изучения губ необходимо поместить кусочек воска между зубами, чтобы губы были разомкнуты в положении отдыха.

С развитием цифровой видеосъемки и компьютерной технологии врачи-ортодонты получили возможность зафиксировать мягкие ткани в движении (мультипликации), поэтому рекомендуется использовать 5 с видеосъемки для каждого пациента. Идентичность сокращения мимических мышц, обнажение резцов при разговоре будут обеспечивать специальные речевые тесты, отвечающие следующим условиям. В звуковой состав должны быть включены фонемы [с], [з], [т], так как при их произношении губы находятся в улыбке (артикуляции), что дает возможность оценить положение зубов. За согласной фонемой должна следовать [и], артикуляция которой соответствует требованиям, в ударной позиции, что позволяет более длительно произнести нужный слог в слове и зафиксировать органы артикуляции на снимке. Детям младшего возраста предлагаются слова легкой слоговой структуры для естественного проговаривания, например: сито, косить, корзина, лисица, магазин. Для старшей возрастной группы можно предложить более сложные слова: Василий, позиция, сизиф, артистизм, ассоциировать, мистический.

Для изготовления фотографий с улыбкой пациента просят улыбнуться и задержать улыбку, но не смеяться и не напрягаться.

Анализ фронтального фотоснимка важен для оценки основных диспропорций и асимметрии лица, однако даже слабое вращение головы по отношению к плоскости пленки может привести к значительным отклонениям в изображении лицевого контура в правую или левую сторону. Голова пациента в естественном положении и смотрит прямо вперед в объектив камеры, которая должна быть расположена на уровне лица пациента. Крайне необходимо, чтобы фотоаппарат находился перпендикулярно к лицевой средней линии во время экспозиции. Для этого считается достаточным нанести две орбитальные точки, построить перпендикуляр по спинке носа и крест в видеоискателе сопоставить с данными ориентирами.

Рекомендуется получение фотографий лица в следующих проекциях.

Рис. 7.48. Рекомендуемые фотографии лица пациента

-

Фронтальная, зубы в максимальном контакте, губы сомкнуты, даже если они будут напряжены. Такие фотографии будут служить четким документом напряжения губ и их влияния на эстетику. Особенно рекомендуются пациентам с несмыканием губ в покое (см. рис. 7.48).

-

Фронтальная динамическая (c улыбкой) (рис. 7.49). Эмоциональное состояние влияет на улыбку. Пациенты, улыбающиеся для таких фотографий, поджимают губу не так выраженно, как смеющиеся. На такой фотографии можно увидеть величину обнажения резцов, а также степень обнажения десны. Применение цифровой видеосъемки позволит зафиксировать спонтанную улыбку (не произвольную). Увеличенное изображение улыбки рекомендуется как стандартная фотография для внимательного анализа улыбки. Большинство врачей-ортодонтов предпочитают изучать улыбку при положении губ в так называемой вынужденной улыбке. Необходимо получить фотографии 3 улыбок у одного и того же пациента, чтобы можно было выбрать из них наиболее естественную, ненапряженную.

Фотографии в трех проекциях позволяют изучать улыбку в сагиттальной, вертикальной и трансверсальной плоскостях. Улыбка в профиль позволит оценить угол наклона верхнего центрального резца, взаимоотношение верхней губы и кончика носа. Улыбка в три четверти демонстрирует линию режущих краев зубов относительно контура губ, равномерность обнажения верхних зубов, линию десневого края. Увеличенное изображение улыбки позволяет оценить высоту обнажения резцов, десневого края, негативные пространства, контур нижней губы по отношению к верхнему зубному ряду, межгубной промежуток, дугу улыбки и негативные пространства.

Фотография в три четверти (под углом в 45°), при этом губы расслаблены, особенно информативна для изучения средней части лица. Фотография в три четверти с улыбкой демонстрирует линию режущих краев зубов относительно контура губ (рис. 7.50).

Фотография в профиль делается при естественном положении головы. Если у пациента выраженная асимметрия, то необходимо сфотографировать профиль лица с двух сторон - справа и слева (рис. 7.51).

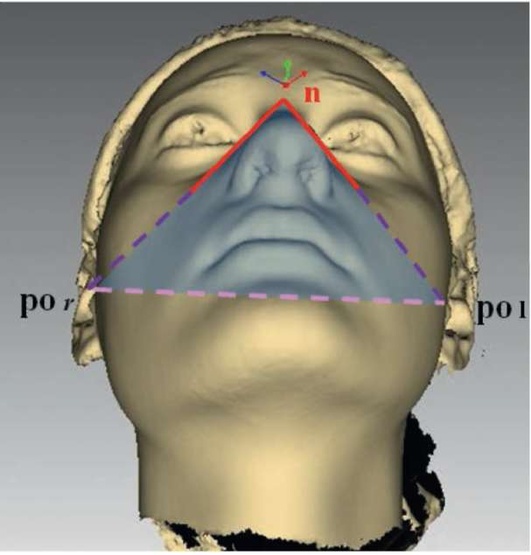

Выборочный подбородочный вид (рис. 7.52) может быть использован для определения асимметрии нижней челюсти, средней части лица и основания носа.

Рис. 7.49. Рекомендуемые фотографии лица пациента во время улыбки

Рис. 7.50. Фотография в три четверти

Рис. 7.51. Фотография в профиль

Рис. 7.52. Подбородочный вид позволяет зафиксировать асимметрию нижней челюсти

Стандартизированная процедура получения перечисленных фотографий пациента будет демонстрировать пациента не только в статическом состоянии, но и в динамическом, что позволит врачу поставить исчерпывающий диагноз и получить после окончания лечения хорошие эстетические результаты, а пациенту оценить степень эффективности ортодонтического лечения.

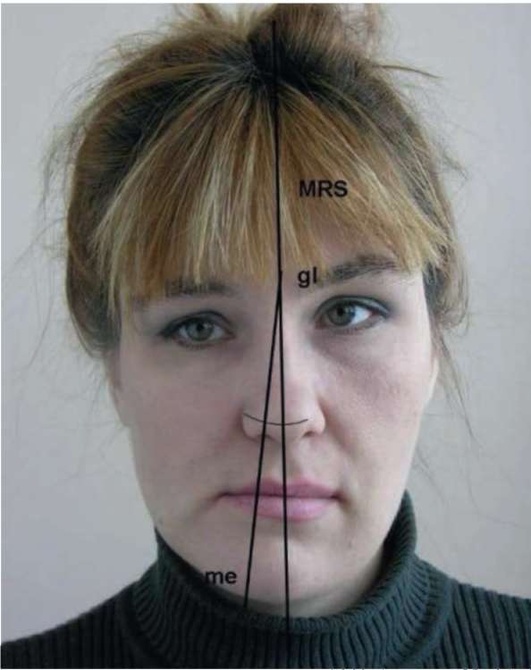

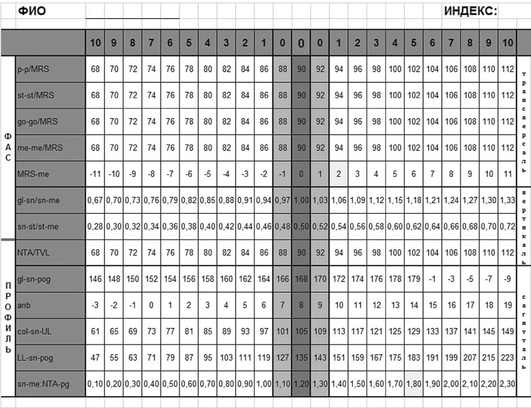

Слабковской А.Б., Коваленко А.В. (2009) предложен индекс эстетики лица, который представляет объективный анализ параметров, оказывающих наибольшее влияние на изменение эстетики лица. Индекс состоит из 13 параметров, из которых 7 параметров - анализ фотографий лица в фас и 6 параметров - в профиль; 5 параметров оценивают лицевые изменения в трансверсальной плоскости, 5 параметров - в сагиттальной плоскости и 3 параметра - в вертикальной.

-

p-p/MRS - угол наклона зрачковой линии по отношению к срединной линии лица (рис. 7.53).

-

st-st/MRS - угол наклона линии углов рта по отношению к срединной линии лица.

-

go-go/MRS - угол наклона линии углов нижней челюсти по отношению к срединной линии лица.

-

me-me/MRS - угол наклона линии подбородка по отношению к срединной линии лица.

-

Угол MRS-me - показывает степень смещения подбородка от срединной линии лица (рис. 7.54).

-

gl-sn/sn-me - соотношение верхней передней высоты лица и нижней передней высоты лица (рис. 7.55).

-

sn-st/st-me - соотношение высот средней и нижней трети лица.

Рис. 7.53. Углы наклонов горизонтальных линий по отношению к срединной линии лица: (1) p-p/MRS, (2) go-go/MRS, (3) st-st/ MRS, (4) me-me/MRS

Рис. 7.54. Угол MRS/me

В профиль:

-

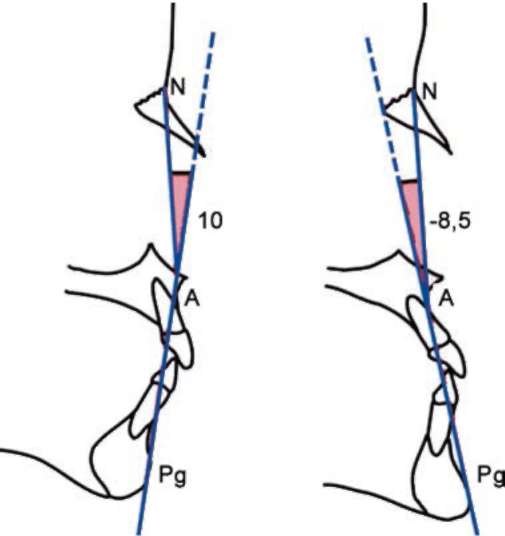

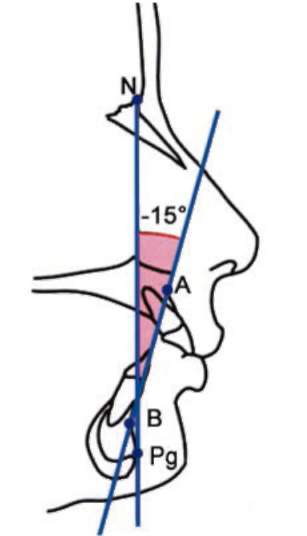

угол anb - показывает соотношение верхней и нижней челюстей по сагиттали;

-

носогубный угол (col-sn-Ls) - глубина носогубной складки (рис. 7.57);

-

губно-подбородочный угол (Li-sm-pg) - глубина подбородочной складки;

-

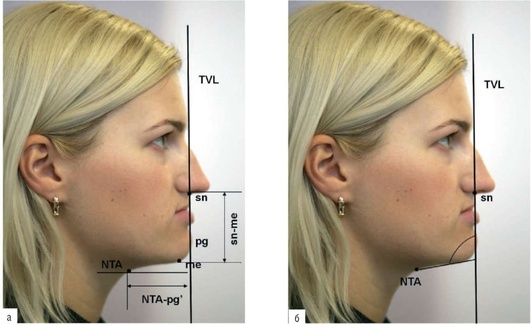

шейный индекс sn-me: NTA-pg - соотношение высоты нижней трети лица (sn-me) и глубины глоточной части NTA-pg? [в норме должно составлять 1,2:1 (Burstone C.J., 1980; Nanda R., 2005)]. Глубина глоточной части измерялась следующим образом. Из точки NTA был проведен перпендикуляр на истинную вертикаль (TVL). На эту линию в свою очередь был опущен перпендикуляр из кожной точки pogonion. Глубина глоточной части измерялась как расстояние от pg до NTA (Arnett G.W., 1999) (рис. 7.58);

-

шейный угол NTA/TVL - угол наклона касательной глоточной части, проведенной через точку NTA, к истинной вертикали TVL. В норме значение этого угла должно быть приблизительно равно 90°. При гнатической форме дистальной окклюзии отмечается увеличение шейного угла вследствие дистального положения нижней челюсти или ее микрогнатии. При мезиальной окклюзии уменьшение шейного угла отражает наличие компенсаторной ретроинклинации нижней челюсти и обычно сопровождается увеличением высоты нижней части лица (Nanda R., 2005). Нормальные значения параметров оформлены в виде таблицы (рис. 7.59), в которой по вертикали представлены значения каждого параметра, а по горизонтали - количество баллов. В каждом столбце представлено значение параметра с шагом в одно стандартное отклонение. В среднем столбце, выделенном темно-серым цветом, представлены средние значения нормы. В двух соседних столбцах, выделенных светло-серым цветом, представлены отклонения параметров в пределах нормы (1 стандартное отклонение). При отклонении каждого параметра от среднего значения нормы больше, чем на одно стандартное отклонение, присваивался 1 балл. Сумма баллов, присвоенных каждому из 13 параметров, составила значения индекса лицевых изменений.

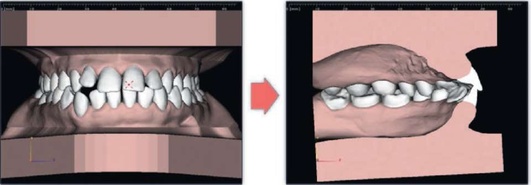

3D-СКАНИРОВАНИЕ ЛИЦА

Трехмерные изображения мягких тканей лица могут помочь клиницисту получить более точное представление о морфологии лица, могут быть полезны для лучшего понимания, сравнения и прогнозирования результатов до и после лечения. Благодаря внедрению трехмерных технологий в процесс диагностики ортодонтического лечения, а также его планирования и оценки ожидаемых результатов, улучшается не только качество диагностики, но и появляется возможность визуализации процесса для пациента.

Рис. 7.55. Индекс gl-sn/sn-me (а) и sn-st/st-me (б)

Рис. 7.56. Угол профиля gl-sn-pg (а) и угол anb (б)

Рис. 7.57. Носогубный угол col-sn-Ls (а) и подбородочно-губный угол Li-sm-pg (б)

Рис. 7.58. Шейный индекс sn-me: NTA-pg (а) и шейный угол NTA/TVL (б)

Рис. 7.59. Таблица расчета индекса лицевых изменений

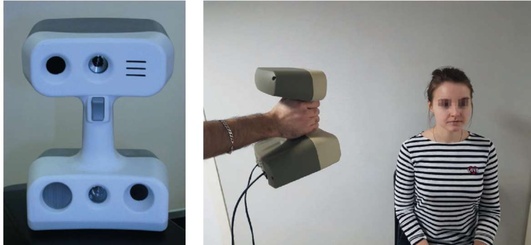

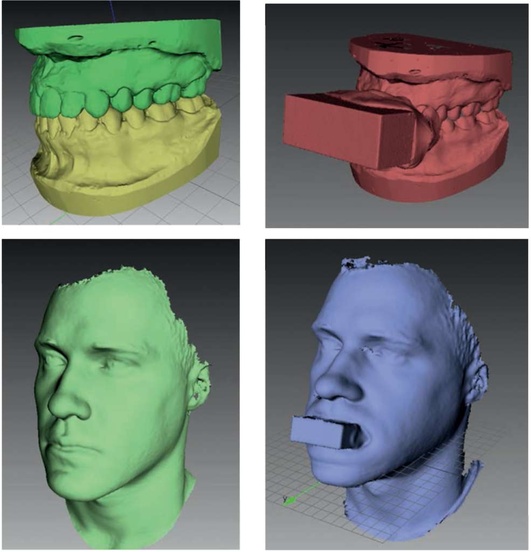

Для получения моделей головы и лица человека на кафедре ортодонтии МГМСУ применяется 3D-сканер Broadway (рис. 7.60). Это оптическая видеокамера высокого разрешения, предназначенная для создания качественных трехмерных моделей при минимальных затратах времени и усилий. В отличие от аналогов, устройство сразу снимает целые участки поверхности и нет необходимости обклеивать объект бесчисленными маркерами. Программное обеспечение анализирует особенности формы самого объекта, чтобы правильно объединить снятые кадры в единое целое. 3D-сканер работает по принципу plug-n-play. Благодаря высокой скорости измерений (до 1,5 млн точек в секунду) сканер оцифровывает объекты в десятки раз быстрее лазерных сканеров, сохраняя при этом высокую точность и разрешение. Заявленная производителем точность сканирования составляет 0,15 мм. Частота отображения - 15 кадров в секунду, время регистрации 3D-объекта - 0,1 мс. Расстояние при сканировании до объекта - 0,4-1,0 м. Для удобства сканирования пациента просят сидеть неподвижно. Волосы необходимо забрать под шапочку, чтобы в будущем избежать неточностей при оцифровке головы. Чтобы начать процесс сканирования, достаточно подключить камеру к компьютеру, включить ее и запустить нужное приложение.

Камера безопасна для здоровья человека, так как не использует опасного излучения, такого как, например, рентгенологического или лазерного. 3D-сканер может быть использован и как стационарное, и как ручное устройство. Благодаря высочайшей скорости сбора и обработки данных сканер обладает способностью получать модели движущихся объектов в режиме 3D-видео.

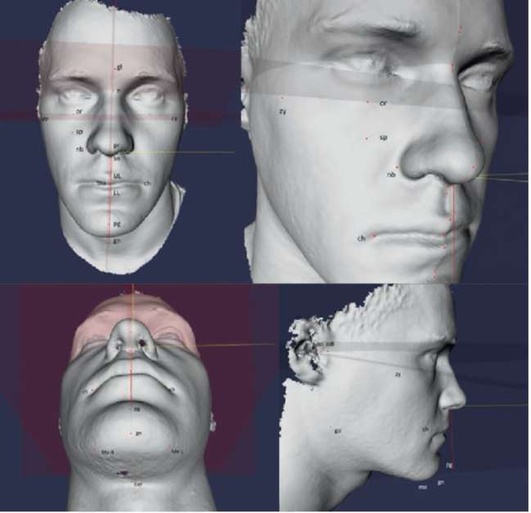

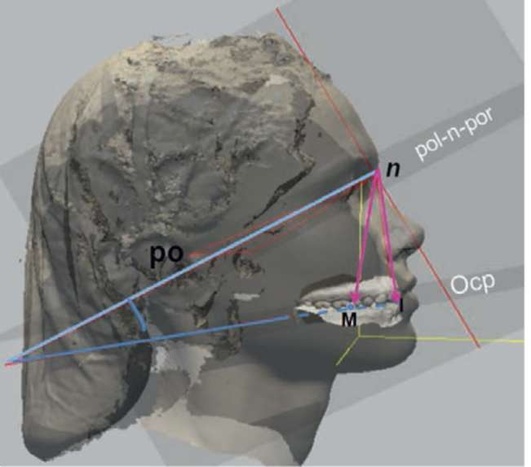

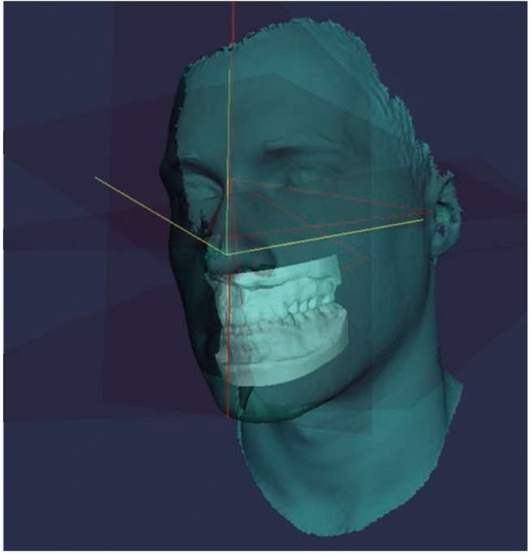

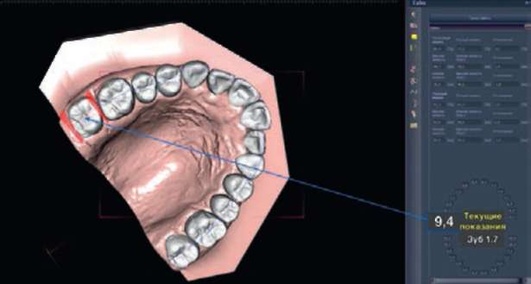

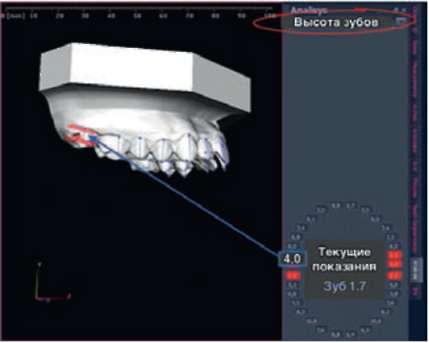

На кафедре ортодонтии МГМСУ была создана специальная компьютерная программа для анализа морфометрических параметров лица и головы. В этой программе на модели головы расставляют антропометрические точки и проводятся расчеты (рис. 7.61). Данная методика 3D-диагностики и программное обеспечение позволяют оценивать гармоничность зубочелюстно-лицевой системы, определять асимметрию, которую невозможно выявить при помощи ТРГ головы или фотометрии. Программа позволяет отмечать различные плоскости и проводить расчеты параметров лица и зубных рядов, что важно при диагностике и планировании ортодонтического и хирургического лечения пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями (рис. 7.62, 7.63).

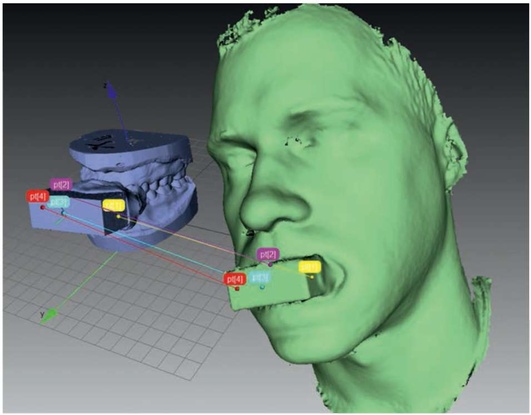

С применением таких методик, как сканирование лица, и гипсовых моделей зубных рядов появляется возможность решения важных задач в стоматологии, для которых необходима комплексная модель, включающая поверхности лица и зубных рядов человека. Под комплексной моделью понимается триангуляционное описание поверхностей лица и челюстей с точным пространственным позиционированием их друг относительно друга.

Построение такой комплексной модели позволит решить задачу определения точных параметров и индивидуальных особенностей окклюзии человека и осуществить планирование ортодонтического и хирургического лечения. В настоящее время эта задача решается на основе использования рентгенограмм, что не обеспечивает требуемой точности и сопряжено с вредным облучением пациента.

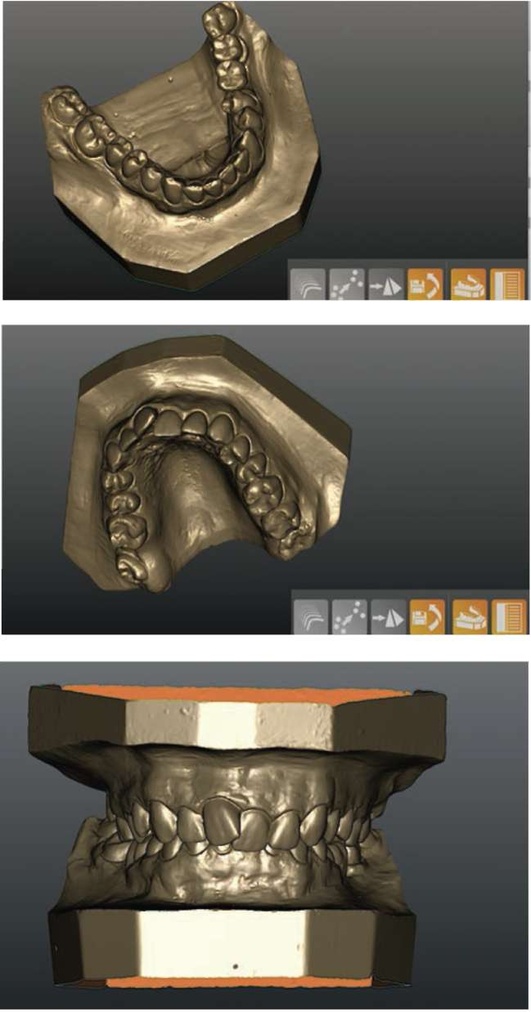

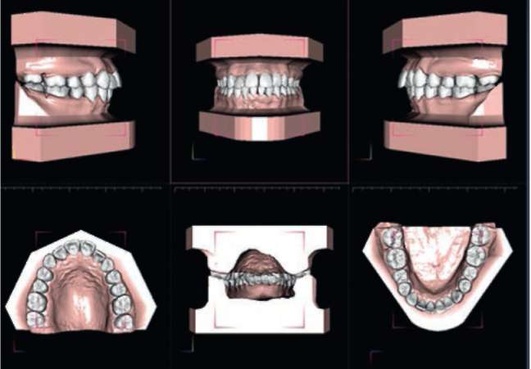

Одним из главных достоинств сканирования и работы с трехмерной комплексной моделью является возможность оценки симметрии, что невозможно при любом двухмерном анализе. Получение оцифрованной модели лица и головы позволяет провести более точный антропометрический анализ по сравнению, например, с анализом фотографий, появляется возможность точной оценки гармонии развития лица справа и слева. Может быть проведен выборочный анализ отдельных моделей и создан архив с данными каждого пациента. Применение трехмерных моделей головы и зубных рядов позволяет создавать и внедрять в практику новые лицевые и внелицевые параметры, совершенствующие диагностику зубочелюстных аномалий. После сканирования головы и гипсовых моделей зубных рядов в специальной компьютерной программе производится совмещение моделей головы и зубных рядов с помощью реперного шаблона (рис. 7.64, 7.65).

Таким образом, в результате совокупности этапов сканирования гипсовых моделей, их сопоставления при помощи реперного шаблона, а также оцифровки лица выстраивается комплексная трехмерная модель «голова - зубные ряды» (рис. 7.66).

Эта модель позволяет провести оценку зубоальвеолярных взаимоотношений и эстетики лица до и после ортодонтического лечения, повысить качество диагностики и планирования лечения ЗЧЛА.

Рис. 7.60. Трехмерная оптическая видеокамера Broadway 3D

Рис. 7.61. Расстановка антропометрических точек на модели головы в компьютерной программе

Рис. 7.62. Построение плоскостей на трехмерной модели головы

Рис. 7.63. Векторы и углы на трехмерной модели головы

Рис. 7.64. Необходимые сканы для получения 3D-модели «голова-зубные ряды»

Рис. 7.65. Сопоставление 3D-моделей головы и зубных рядов в специальной компьютерной программе

Рис. 7.66. Комплексная трехмерная модель «голова-зубные ряды»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

-

Переверзев В.А. Красота лица, как ее измерить. Волгоград, Нижне-Волжск. кн. изд., 1979. 176 с.

-

Персин Л.С. Ортодонтия: современные методы диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий (руководство для врачей). М., 2007. С. 83-104.

-

Польма Л.В. Визуализация эстетики лица в ортодонтии // Ортодонтия. 2004. № 1 (25). С. 36-39.

-

Польма Л.В., Гиоева Ю.А. Прогнозирование изменения профиля лица как результата ортодонтического лечения мезиальной окклюзии // Ортодонтия. 2002. №4 (20). С. 40-45.

-

Польма Л.В., Пантелеева Е.В., Маркова М.В. Улыбка как диагностический критерий для выбора метода ортодон-тического лечения // Ортодонтия. 2006. №1 (33). С. 80-81.

-

Польма Л.В., Черемисова В.С. Применение Золотой маски красоты Dr.Marquardt и индексов пропорциональности для экспресс-анализа привлекательности лица // Ортодонтия. 2007. №3 (39). С. 75-76.

-

Ужумецкене И.И. Методы исследования в ортодонтии. М.: Медицина, 1970. 200 с.

-

Arnett G.W., Bergman R.T. Facial keys to orthodontic diagnosis and treatment planning. Part I // Am. J Orthod. Dentofacial Orthop. 1993. Vol. 103. P. 299-312.

-

Arnett G.W., Bergman R.T. Facial keys to orthodontic diagnosis and treatment planning. Part II // Am. J Orthod. Dentofacial Orthop. 1993. Vol. 103. P. 395-411.

-

Bowbeer G.R.N. The five keys to facial beauty and TMJ health // Funct. Orthod. 1985. Vol. 2. P. 12-29.

-

Burstone C.J. Lip posture and its significance in treatment planning // Am. J. Orthod. 1967. Vol. 53. P. 262-284.

-

Marquardt S.R. The Facial Masks. Marquardt Beauty Analysis, http://www.beautyanalysis.com/index2_mba.htm, 2002.

-

Ricketts R.M. Esthetics, environment and law of lip relation // Am. J. Orthod. 1968. Vol. 54. P. 272-289.

-

Schwarz A.M. Röntgenostatic. München, Germany: Urban & schwarzenberg, 1958.

-

Steiner C.C. Cephalometrics for you and me // Am. J. Orthod. 1953. Vol. 39. P. 729-755.

Диагностика размеров зубов, зубных рядов, апикальных базисов челюстей

Л.С. Персин

ДИАГНОСТИКА РАЗМЕРОВ ЗУБОВ

Н.В. Панкратова

Измерение размеров зубов имеет важное значение для постановки правильного диагноза и планирования лечения. Дело в том, что от размеров зубов, особенно мезиодистальных размеров, зависят форма и размеры как верхнего так и нижнего зубного ряда. В свою очередь, это приводит к нарушению окклюзии зубных рядов.

В первое посещение пациента оттискной массой снимают слепки с челюстей до переходной складки с тем, чтобы отчетливо были видны альвеолярные отростки, апикальные базисы и нёбный свод, подъязычная область, уздечки языка и губ. Модели отливают из гипса или супергипса. Основание моделей можно оформить при помощи специальных приборов, резиновых форм или обрезать так, чтобы углы цоколя соответствовали линии клыков, основания были параллельны жевательным поверхностям зубов. На моделях отмечают фамилию, имя пациента, возраст и дату снятия слепков. Такие модели называют контрольными или диагностическими.

Для изучения размеров зубов можно использовать измеритель или специальный штангенциркуль, а также различные приспособления типа ортокреста, симметроскопа, ортометра.

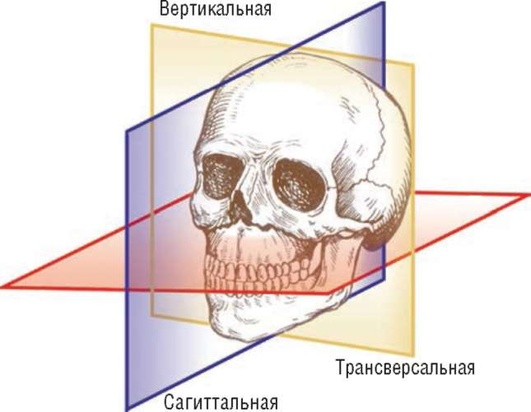

Изучение моделей проводят в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: сагиттальной, вертикальной, трансверсальной и соответствующих им направлениях (рис. 7.67).

Рис. 7.67. Плоскости для изучения моделей зубных рядов

Измерения зубов

Измеряют ширину, высоту и толщину коронковой части зуба. Ширину определяют в самой широкой части зуба - у всех зубов на уровне экватора, у нижних резцов - на уровне режущего края. Для передней группы зубов это медиолатеральный размер зуба, а для боковой - мезиодистальный. Однако в современной научной литературе, как отечественной, так и зарубежной, о ширине коронковой части всех зубов говорят как о мезиодистальном его размере (рис. 7.68).

Рис. 7.68. Измерение ширины зуба с помощью штангенциркуля

Высоту коронковой части постоянных зубов измеряют от режущего края зуба до его границы со слизистой передних - посередине вестибулярной поверхности, боковых - посередине щечного бугра (рис. 7.69).

Рис. 7.69. Определение высоты коронковой части зуба

Толщина коронковой части зуба - это его мезиодистальный размер для резцов и клыков и медиолатеральный размер для премоляров и моляров (рис. 7.70).

Рис. 7.70. Определение толщины зубов

Данные средних значений нормальных размеров коронковой части молочных зубов представлены в табл. 7.1, а постоянных - в табл. 7.2, 7.3.

Таблица 7.1. Средняя ширина (в мм) молочных зубов (по Ветцелю)

Челюсть |

Резцы |

Клыки |

Моляры |

||

центральный |

боковой |

первый |

второй |

||

Верхняя |

6,75 |

5,40 |

7,10 |

7,20 |

8,00 |

Нижняя |

4,55 |

4,85 |

6,10 |

6,0 |

10,75 |

Таблица 7.2. Сводные данные размеров (в мм) коронок постоянных зубов (Устименко В.Д.)

Челюсть |

Наименование зубов |

Ширина |

Высота |

Толщина |

|||

средний вариант |

основной вариант |

средний вариант |

основной вариант |

средний вариант |

основной вариант |

||

Верхняя |

1I1 |

8,5 |

8,0-9,0 |

8,9 |

8,2-9,7 |

7,2 |

7,7-7,7 |

2I2 |

6,5 |

6,0-7,1 |

7,8 |

7,1-8,5 |

6,3 |

5,7-6,7 |

|

3I3 |

7,6 |

7,1-8,1 |

8,9 |

8,0-9,6 |

8,2 |

7,7-8,7 |

|

4I4 |

6,7 |

6,2-7,2 |

7,3 |

6,6-8,0 |

9,0 |

8,5-9,5 |

|

5I5 |

6,4 |

6,0-7,0 |

6,1 |

5,3-6,9 |

9,2 |

8,6-9,9 |

|

6I6 |

9,4 |

8,7-10,0 |

5,2 |

4,5-5,9 |

10,9 |

10,4-11,2 |

|

7I7 |

9,4 |

8,7-10,0 |

5,2 |

4,5-5,9 |

10,9 |

10,4-11,2 |

|

Нижняя |

1I1 |

5,3 |

4,9-5,6 |

7,8 |

7,0-8,6 |

6,1 |

5,6-6,6 |

2I2 |

6,0 |

5,6-4,6 |

7,9 |

7,2-8,7 |

6,3 |

5,8-6,8 |

|

3I3 |

6,7 |

6,3-7,2 |

9,4 |

8,5-10,2 |

7,5 |

7,0-8,0 |

|

4I4 |

6,8 |

6,4-7,3 |

7,8 |

7,2-8,5 |

7,6 |

7,1-8,1 |

|

5I5 |

7,0 |

6,5-7,4 |

6,7 |

6,0-7,3 |

8,1 |

7,6-8,6 |

|

6I6 |

10,0 |

10,3-11,7 |

5,5 |

4,4-6,1 |

10,3 |

9,7-8,7 |

|

7I7 |

10,2 |

9,6-10,8 |

5,2 |

4,5-5,9 |

10,1 |

9,6-10,6 |

|

Таблица 7.3. Средние значения (М±m) высоты коронок постоянных зубов у детей 7-12 лет с физиологической окклюзией (Панкратова Н.В.)

Возраст |

Высота (в мм) коронок зубов |

|||||||||||

1I1 |

1I1 |

2I2 |

2I2 |

3I3 |

3I3 |

4I4 |

4I4 |

5I5 |

5I5 |

6I6 |

6I6 |

|

7 |

7,4+0,3 |

6,8+0,3 |

6,0+0,5 |

5,8+0,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

4,7+02 |

5,4+02 |

8 |

8,7+0,2 |

7,9+0,1 |

6,4+0,3 |

7,2+0,1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

5,0+0,1 |

5,6+0,1 |

9 |

8,2+0,2 |

8,0+0,1 |

6,4+0,2 |

7,3+0,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

5,5+0,1 |

6,0+0,1 |

10 |

8,8+0,1 |

8,0+0,2 |

7,4+0,1 |

7,8+0,2 |

5,9+0,8 |

6,8+0,3 |

6,7+0,2 |

6,8+0,3 |

5,1+0,8 |

5,2+0,6 |

5,3+0,1 |

6,0+0,1 |

11 |

8,6+0,1 |

7,9+0,1 |

7,5+0,2 |

7,5+0,1 |

8,0+0,1 |

7,5+0,4 |

6,7+0,2 |

7,3+0,1 |

5,8+0,3 |

,6+0,2 |

5,7+0,1 |

6,0+0,1 |

12 |

8,8+0,1 |

8,0+0,1 |

7,5+0,2 |

,0+0,2 |

8,7+0,5 |

8,1+0,3 |

6,8+0,2 |

7,4+0,2 |

6,1+0,1 |

6,8+0,1 |

5,7+0,1 |

6,0+0,1 |

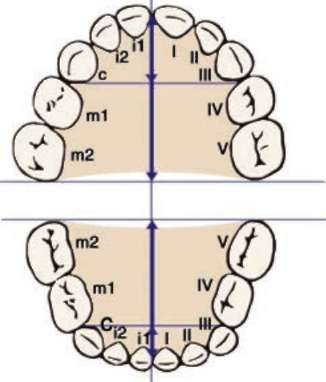

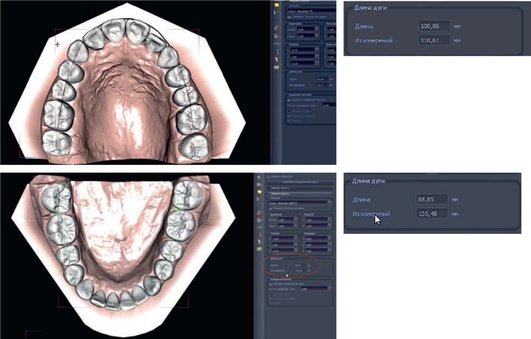

ДИАГНОСТИКА ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Л.С. Персин

Установлена зависимость формы и размеров зубных рядов от размеров зубов, которая проявляется в значениях индексных показателей.

Так, взаимоотношение размеров постоянных резцов верхней и нижней челюстей определяется по индексу Тонна (Tonn), который в норме равен 1,33.

Сумма ширины 4 верхних резцов/сумма ширины 4 нижних резцов = 4/3 = 1,33.

З.И. Долгополова (1973) изучила по методике Тонна (Тоnn) соотношение сумм ширины коронок молочных верхних и нижних резцов и подтвердила их взаимосвязь при физиологической окклюзии. Индекс Долгополовой равен 1,30.

Антропометрическое измерение по методу Bolton

Мезиодистальные размеры 12 зубов нижней челюсти (от первого моляра с одной стороны до первого моляра с противоположной стороны) суммируют и делят на сумму мезиодистальных размеров 12 зубов верхней челюсти. Полученное соотношение, выраженное в процентах, называется «общим». В норме оно равно 91,3%.

Таким же способом определяют соотношение мезиодистальных размеров передних зубов (от клыка с одной стороны до клыка с противоположной стороны). При этом получают «переднее» соотношение. В норме оно равно 77,2%.

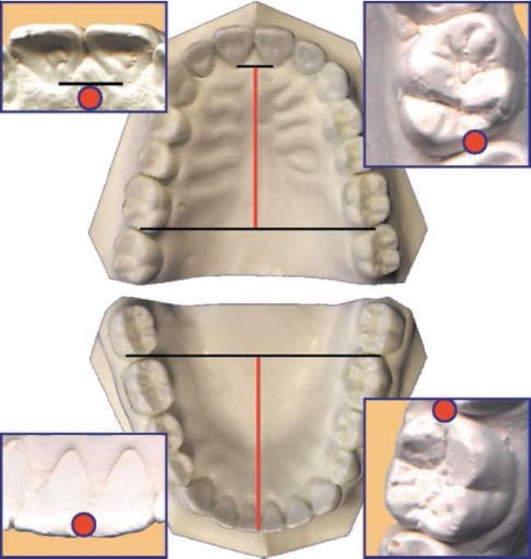

Предложенная методика позволяет врачу определить, в каком участке следует удалить зубы при лечении аномалии окклюзии зубных рядов, сопровождающейся скученностью в переднем отделе. Если при мезиальной окклюзии полное соотношение больше 91,3%, а переднее меньше нормы или равняется 77,2%, то необходимо сокращать нижний зубной ряд в боковых отделах. Если полное соотношение меньше нормы или равняется 91,3%, а переднее соотношение больше 77,2%, нужно сокращать нижний зубной ряд в переднем участке. И наоборот: если при дистальной окклюзии полное соотношение меньше 91,3%, а переднее больше нормы или равняется 77,2%, то необходимо сокращать верхний зубной ряд в боковых отделах. Если полное соотношение больше нормы или равняется 91,3%, а переднее соотношение меньше 77,2%, нужно сокращать верхний зубной ряд в переднем участке (рис. 7.71).

Рис. 7.71. Диагностические модели челюстей с мезиальной окклюзией II степени выраженности, скученное положение зубов верхней и нижней челюстей. Полное соотношение: 91,7% >N (+0,3%). Переднее соотношение: 88,9% >N (+11,7%)

По нашему мнению, более целесообразно оценивать индекс, который определяется отношением размеров шести верхних зубов к таковому параметру нижних зубов. Индекс соотношения 6 верхних зубов к нижним равен 1,29. В то же время индекс размеров 12 верхних зубов к нижним равен 1,08 (табл. 7.4).

Таблица 7.4. Показатели суммы размеров 12 зубов при коэффициенте 1,08

| ∑12 верхних | ∑12 нижних |

|---|---|

97,0 |

90 |

98,0 |

91 |

99,0 |

92 |

100,0 |

93 |

101,0 |

94 |

102,0 |

94 |

103,0 |

95 |

104,0 |

96 |

105,0 |

97 |

106,0 |

98 |

107,0 |

99 |

108,0 |

100 |

109,0 |

100 |

110,0 |

102 |

111,0 |

103 |

112,0 |

104 |

Установлено, что в переднем участке зубных рядов превалирование размеров верхних зубов составляет 33%. В отношении 6 зубов это превалирование уменьшается до 29%, а 12 верхних зубов по суммарному размеру больше нижних только на 8%.

В стоматологическом колледже Мичиганского университета (США) разработана методика прогнозирования размеров постоянных зубов в зависимости от ширины нижних постоянных зубов (табл. 7.5).

Таблица 7.5. Прогноз размеров постоянных клыков и премоляров в зависимости от суммы ширины коронок нижних постоянных резцов

Σ21I12 |

21,0 |

21,5 |

22,0 |

22,5 |

23,0 |

23,5 |

24,0 |

24,5 |

25,0 |

Σ345 |

21,5 |

21,8 |

22,0 |

22,3 |

22,6 |

22,9 |

23,1 |

23,4 |

23,7 |

Σ21I12 |

21,0 |

21,5 |

22,0 |

22,5 |

23,0 |

23,5 |

24,0 |

24,5 |

25,0 |

Σ345 |

21,0 |

21,3 |

21,6 |

21,9 |

22,2 |

22,5 |

22,6 |

23,1 |

23,4 |

Пример: при сумме размеров нижних постоянных резцов, равной 22,5 мм, сумма размеров клыка, первого и второго премоляров для верхней челюсти будет равна 22,3 мм, а для нижней - 21,9 мм.

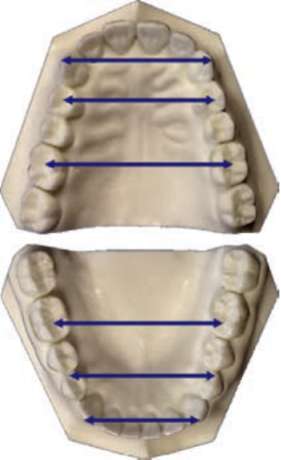

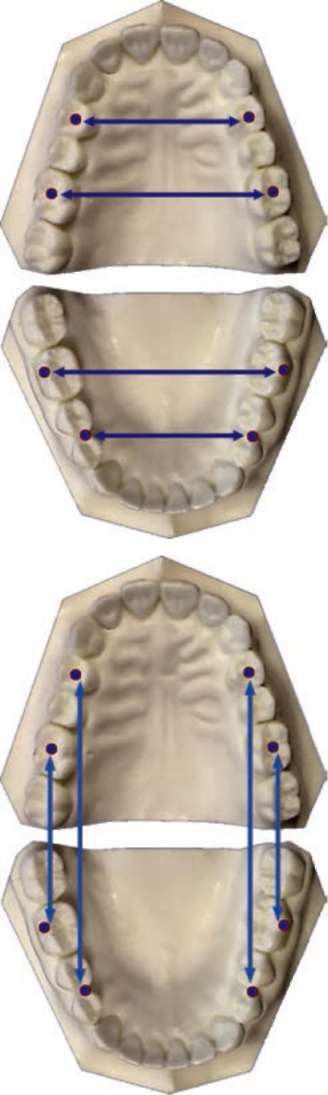

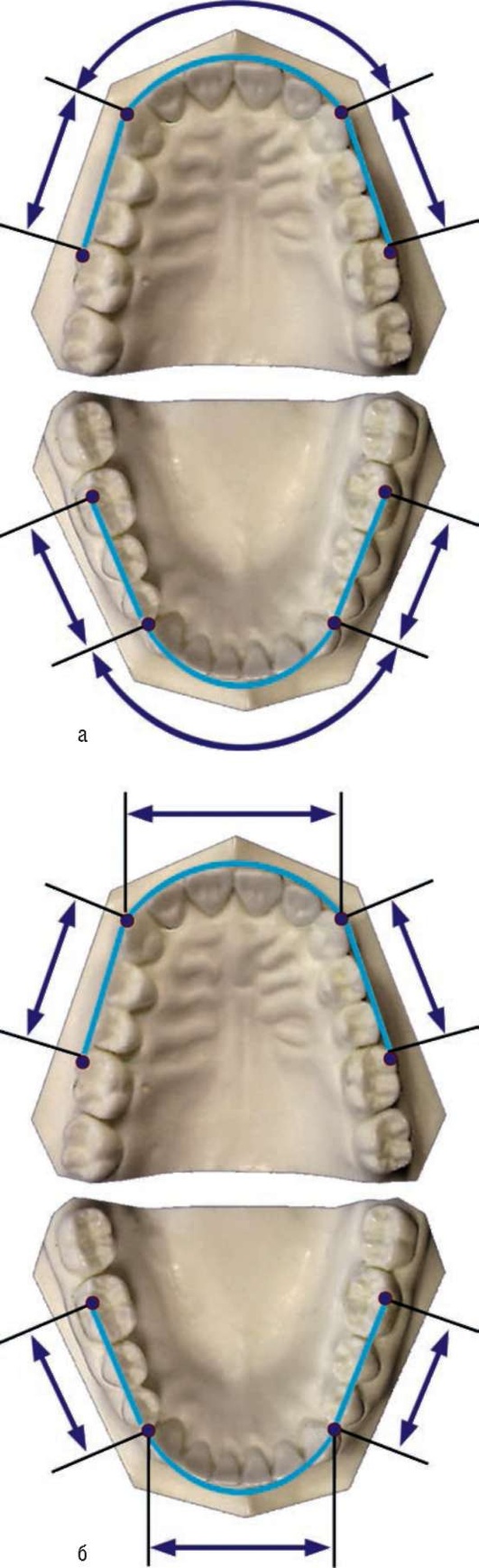

Измерения зубных рядов проводят в трансверсальном (поперечном) и сагиттальном (продольном) направлениях. В трансверсальном направлении изучают ширину, а в сагиттальном - длину зубных рядов.

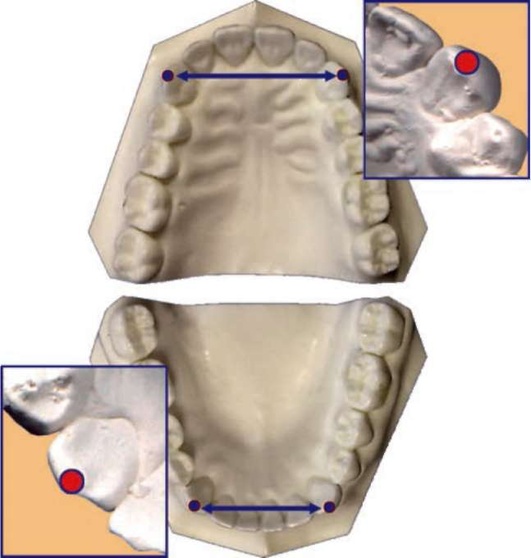

Трансверсальные размеры зубных рядов

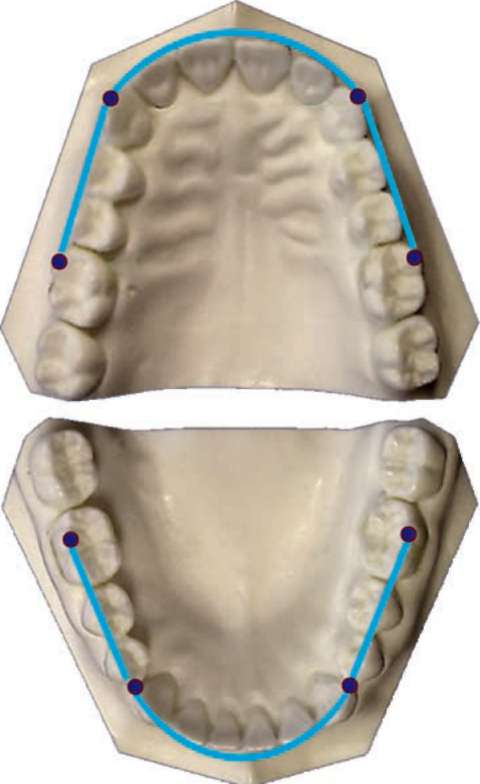

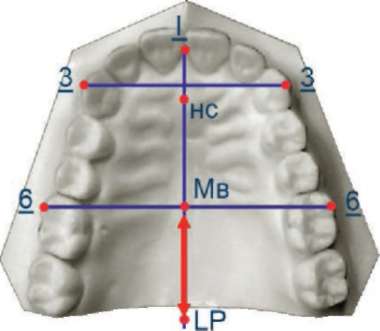

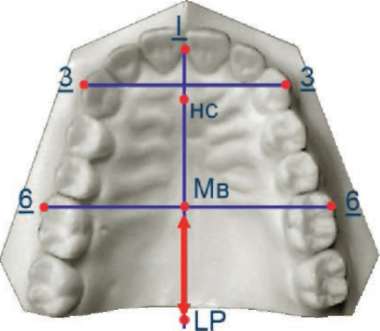

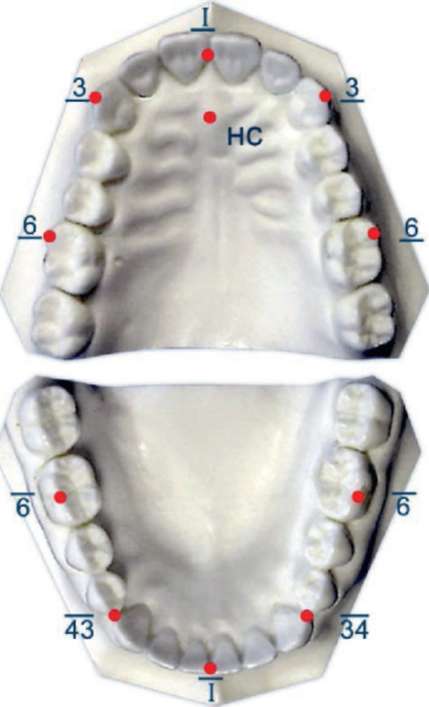

Трансверсальные размеры зубных рядов определяют в области клыков, первых премоляров и моляров (рис. 7.72).

Рис. 7.72. Определение трансверсальных размеров зубных рядов

У детей в период окклюзии молочных зубов З.И. Долгополова (1973) предложила измерять ширину зубных рядов на верхней и нижней челюстях между центральными и боковыми резцами, клыками, первыми и вторыми молочными молярами. Измерительные точки у центральных и боковых резцов и клыков расположены на вершинах зубных бугорков, у первых и вторых молочных моляров - на жевательных поверхностях в переднем углублении на месте пересечения продольной и поперечной борозд (рис. 7.73, табл. 7.6).

Рис. 7.73. Определение трансверсальных размеров зубных рядов у детей в период окклюзии молочных зубов

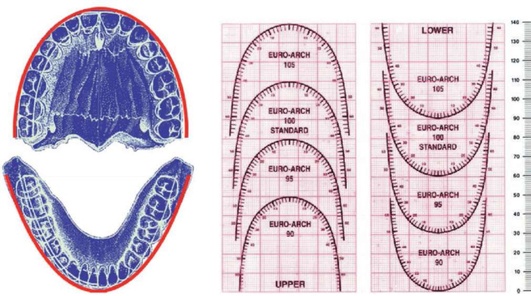

В период окклюзии постоянных зубов для определения трансверсальных размеров зубных рядов используют методику Пона (Pont A., 1907), которая основана на зависимости между суммой мезиодистальных размеров 4-х верхних резцов и расстоянием между первыми премолярами и первыми молярами на верхней и нижней челюстях. С этой целью Пон предложил точки для измерения, которые при смыкании зубов верхней и нижней челюстей совпадают и, следовательно, ширина зубных рядов одинакова.

В области первых премоляров ширина зубного ряда, согласно Пону, измеряется:

В области первых постоянных моляров ширина зубного ряда измеряется:

В период смены зубов вместо измерительных точек на премолярах берутся дистальные ямочки первых молочных моляров на верхней челюсти или их задние щечные бугры на нижней челюсти (по Коркхаузу).

Пон вывел премолярный и молярный индексы, по которым можно определить показатели ширины зубных рядов в области премоляров и моляров в норме в зависимости от суммы мезиодистальных размеров 4-х верхних резцов.

Премолярный индекс = (Сумма поперечных размеров 4-х верхних резцов/ Расстояние между премолярами) × 100 = 80.

Молярный индекс = (Сумма поперечных размеров 4-х верхних резцов/ Расстояние между молярами) × 100 = 64.

Линдер и Харт (Linder and Hart, 1939) проверили метод Пона и внесли поправки в индексные числа. По данным этих авторов, премолярный индекс равен 85, а молярный - 65. Этими индексами можно пользоваться в период смены зубов и после смены зубов. В практической работе рекомендовано пользоваться предложенной ими таблицей (табл. 7.7).

По нашему мнению, более целесообразно пользоваться индексными показателями для определения ширины зубных рядов с учетом размеров зубов. Так, индекс ширины зубного ряда в области первых моляров равен 1,54. Зная сумму ширины резцов верхнего зубного ряда легко, найти нормативную ширину зубного ряда.

Рис. 7.74. Измерительные точки Пона при определении ширины зубных рядов

Таблица 7.6. Средние размеры (в мм) зубных рядов у детей в возрасте 3-6 лет (по З.И. Долгополовой)

Верхний зубной ряд |

Возраст, лет |

Ширина между |

Длина |

|||

II I II |

III I III |

IV I IV |

V I V |

от I до V |

||

3 |

17,6+0,2 |

26,4+0,3 |

26,4+0,2 |

40,8+0,2 |

30,0+0,2 |

|

4 |

17,6+0,2 |

27,2+0,2 |

36,6+0,3 |

41,0+0,3 |

30,4+0,2 |

|

5 |

18,1+0,2 |

27,1+0,2 |

35,5+0,2 |

41,0+0,2 |

30,2+0,2 |

|

6 |

18,8+0,2 |

27,9+0,2 |

35,3+0,2 |

40,4+0,2 |

30,5+0,1 |

|

Разница |

1,2 |

1,5 |

0,2 |

0,1 |

0,5 |

|

Средние размеры |

от 17,2 до 18,8 |

от 26,3 до 27,8 |

от 35,0 до 35,3 |

от 40,8 до 40,9 |

от 30,0 до 30,5 |

|

Нижний зубной ряд |

Возраст, лет |

Ширина между |

||||

II I II |

III I III |

IV I IV |

V I V |

|||

3 |

13,3+0,14 |

21,1+0,2 |

29,8+0,2 |

35,6+0,2 |

26,2+0,2 |

|

4 |

13,4+0,14 |

21,4+0,2 |

30,6+0,2 |

36,2+0,3 |

27,0+0,2 |

|

5 |

13,8+0,21 |

21,7+0,2 |

30,2+0,2 |

36,1+0,2 |

26,6+0,2 |

|

6 |

14,6+0,17 |

22,7+0,2 |

30,5+0,2 |

36,2+0,2 |

26,5+0,2 |

|

Разница |

1,28 |

1,2 |

0,7 |

0,69 |

0,32 |

|

Средние размеры |

от 13,3 до 14,6 |

от 21,0 до 22,2 |

от 29,7 |

от 35,5 до 36,2 |

от 26,2 до 26,5 |

|

Таблица 7.7. Показатели (в мм) ширины зубных рядов, по данным Линдер и Харт

| Сумма ширины 4-х верхних резцов | Ширина в области премоляров | Ширина в области моляров |

|---|---|---|

27,0 |

32,0 |

41,5 |

27,5 |

32,5 |

42,3 |

28,0 |

33,0 |

43,0 |

28,5 |

33,5 |

43,8 |

29,0 |

34,0 |

44,5 |

29,5 |

34,7 |

45,3 |

30,0 |

35,5 |

46,0 |

30,5 |

36,0 |

46,8 |

31,0 |

36,5 |

47,5 |

31,5 |

37,0 |

48,5 |

32,0 |

37,5 |

49,0 |

32,5 |

38,2 |

50,0 |

33,0 |

39,0 |

51,0 |

33,5 |

39,5 |

51,5 |

34,0 |

40,0 |

52,2 |

34,5 |

40,5 |

53,0 |

35,0 |

41,2 |

54,0 |

35,5 |

42,0 |

54,5 |

36,0 |

42,5 |

55,5 |

Кроме изучения ширины зубных рядов в области моляров, целесообразно изучать ширину зубных рядов в области клыков, которая измеряется между вершинами их режущих краев (рис. 7.75).

В табл. 7.8 приведены средние показатели ширины зубных рядов в области клыков, определенные А.Б. Слабковской (1995) из расчета суммы мезиодистальных размеров 4-х нижних резцов, так как их размеры менее вариабельны.

Рис. 7.75. Определение ширины зубных рядов в области клыков

Таблица 7.8. Показатели (в мм) ширины зубных рядов в области клыков (по А.Б. Слабковской)

Сумма ширины 4-х нижних резцов |

Ширина зубных рядов в области клыков |

|

верхних |

нижних |

|

20,3 |

29,3 |

21,3 |

20,7 |

29,9 |

21,9 |

21,1 |

30,4 |

22,4 |

21,4 |

31,0 |

23,0 |

21,8 |

31,5 |

23,5 |

22,2 |

32,1 |

24,1 |

22,6 |

32,6 |

24,6 |

23,0 |

33,2 |

25,2 |

23,3 |

33,7 |

25,7 |

23,7 |

34,2 |

26,2 |

24,1 |

34,8 |

26,8 |

24,5 |

35,4 |

27,4 |

24,8 |

35,9 |

27,9 |

25,2 |

36,4 |

28,4 |

25,6 |

37,0 |

29,0 |

25,9 |

37,5 |

29,5 |

26,3 |

38,1 |

30,0 |

26,7 |

38,6 |

30,6 |

27,1 |

39,1 |

31,1 |

Нами определены индексовые показатели ширины зубного ряда в области клыков с учетом размеров 4 нижних резцов, и индекс для верхнего зубного ряда равен 1,44, для нижнего - 1,10. Кроме этого, Бимбас Е.С. установила отношение клыковой ширины верхнего зубного ряда к таковому параметру нижнего как 1,31.

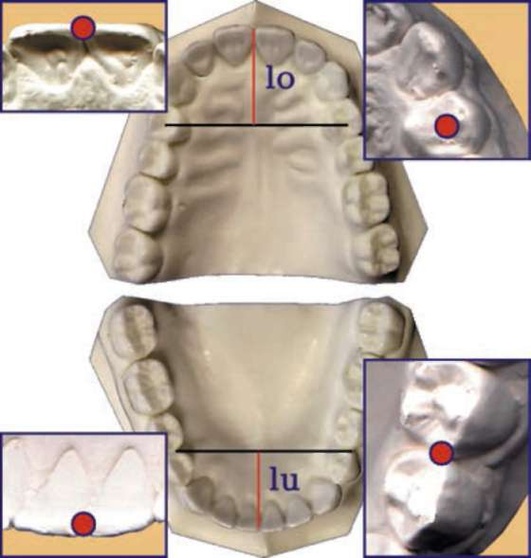

Диагностика сагиттальных размеров зубных рядов

Сагиттальные размеры зубных рядов у детей в возрасте от 3 до 6-7 лет (в период окклюзии молочных зубов) измеряют по методу З.И. Долгополовой. При этом определяют длину переднего отрезка и общую сагиттальную длину зубного ряда.

Длину переднего отрезка зубного ряда измеряют от середины расстояния между мезиальными углами центральных резцов с их вестибулярной поверхности по сагиттальной плоскости до точки пересечения с линией, соединяющей дистальные поверхности коронок молочных клыков. Общую же сагиттальную длину зубного ряда - до точки пересечения с линией, соединяющей дистальные поверхности вторых молочных моляров (рис. 7.76).

Рис. 7.76. Определение сагиттальных размеров зубных рядов у детей в период окклюзии молочных зубов

В период окклюзии постоянных зубов в сагиттальном направлении длину переднего отрезка верхнего и нижнего зубных рядов измеряют по методу Коркхауза (Korkhaus, 1957). Коркхауз дополнил метод Пона, предложив определять длину переднего отрезка зубного ряда в зависимости от суммы мезиодистальных размеров 4-х верхних резцов. Измерения проводятся от контактной точки на губной поверхности режущих краев центральных резцов до точки пересечения с линией, проведенной через точки Пона в области первых премоляров (рис. 7.77).

Коркхауз составил таблицу значений длины переднего отрезка верхнего зубного ряда при различных суммах ширины 4-х верхних резцов. Эти цифры, уменьшенные на 2 мм (соответственно толщине верхних резцов), могут быть использованы для определения длины переднего отрезка нижнего зубного ряда (табл. 7.9).

Отношение суммы размеров 4-х резцов к длине переднего отрезка верхнего зубного ряда составляет 1,72 и 1,94 для нижнего зубного ряда. Отношение размера переднего отрезка к сумме 4 резцов составляет 0,58 для верхнего и 0,52 - для нижнего зубного ряда.

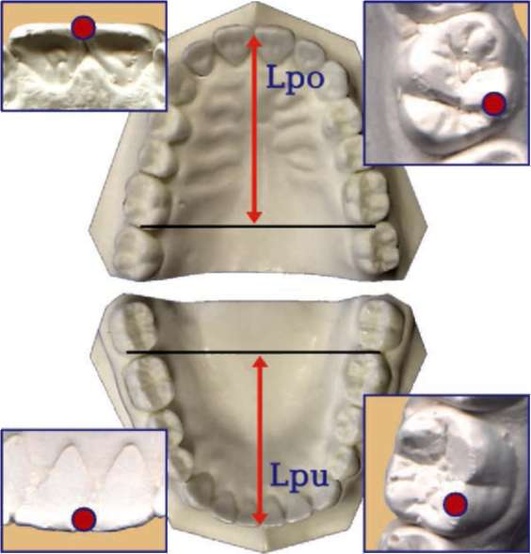

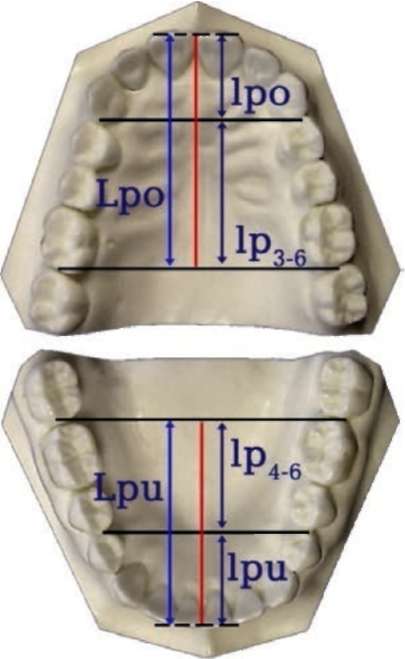

Кроме определения длины переднего отрезка верхнего или нижнего зубного ряда, измеряется общая проекционная длина верхнего зубного ряда (Lpo) - перпендикуляр, опущенный от губной поверхности 1|1 на прямую, проходящую через дистальные поверхности 6|6, и общая проекционная длина нижнего зубного ряда (Lpu) - перпендикуляр, опущенный от контактной точки режущих краев 1|1 на прямую, соединяющую дистальные поверхности 6|6 (рис. 7.78).

Рис. 7.77. Измерение длины переднего отрезка верхнего и нижнего зубных рядов по методу Коркхауза

Рис. 7.78. Определение общей проекционной длины зубных рядов

Таблица 7.9. Показатели (в мм) длины переднего отрезка верхнего и нижнего зубных рядов (по Коркхаузу)

| Сумма ширины 4-х верхних резцов | Длина отрезка верхнего зубного ряда | Длина отрезка нижнего зубного ряда | Сумма ширины 4-х верхних резцов | Длина отрезка верхнего зубного ряда | Длина отрезка нижнего зубного ряда |

|---|---|---|---|---|---|

27,0 |

16,0 |

14,0 |

32,0 |

18,5 |

16,5 |

27,5 |

16,3 |

14,3 |

32,5 |

18,8 |

16,8 |

28,0 |

16,5 |

14,5 |

33,0 |

19,0 |

17,0 |

28,5 |

16,8 |

14,8 |

33,5 |

19,3 |

17,3 |

29,0 |

17,0 |

15,0 |

34,0 |

19,5 |

17,5 |

29,5 |

17,3 |

15,3 |

34,5 |

19,8 |

17,8 |

30,0 |

17,5 |

15,5 |

35,0 |

20,0 |

18,0 |

30,5 |

17,8 |

15,8 |

35,5 |

20,5 |

18,5 |

31,0 |

18,0 |

16,0 |

36,0 |

21,0 |

19,0 |

31,5 |

18,3 |

16,3 |

Проекционная длина зубного ряда может определяться в зависимости от суммы мезиодистальных размеров 12 нижних зубов (Панкратова Н.В., Сидорова Т.А., 2004) (табл. 7.10, рис. 7.79).

Таблица 7.10. Размеры (мм) проекционной длины зубных рядов

| S12 | Lpo | Lpu | Lpo | Lpu |

|---|---|---|---|---|

90 |

35,1 |

31,5 |

14,4 |

15,3 |

91 |

35,5 |

31,9 |

14,6 |

15,5 |

92 |

35,9 |

32,2 |

14,7 |

15,6 |

93 |

36,3 |

32,6 |

14,9 |

15,8 |

94 |

36,7 |

32,9 |

15 |

16 |

95 |

37,1 |

33,3 |

15,2 |

16,2 |

96 |

37,4 |

33,6 |

15,4 |

16,3 |

97 |

37,8 |

34 |

15,5 |

16,5 |

98 |

38,2 |

34,3 |

15,7 |

16,7 |

99 |

38,6 |

34,7 |

15,8 |

16,8 |

100 |

39 |

35 |

16 |

17 |

101 |

39,4 |

35,4 |

16,2 |

17,2 |

102 |

39,8 |

35,7 |

16,3 |

17,3 |

103 |

40,2 |

36,1 |

16,5 |

17,5 |

104 |

40,6 |

36,4 |

16,6 |

17,7 |

105 |

41 |

36,8 |

16,8 |

17,9 |

106 |

41,3 |

37,1 |

17 |

18 |

107 |

41,7 |

37,5 |

17,1 |

18,2 |

Рис. 7.79. Проекционная длина верхнего и нижнего зубных рядов

Определен индекс зависимости проекционной длины верхнего зубного ряда от размера 12 зубов, равный 0,39, и нижнего зубного ряда, равный 0,35.

Отношение размеров 12 зубов к проекционной длине верхнего зубного ряда равно 2,56, нижнего - 2,85.

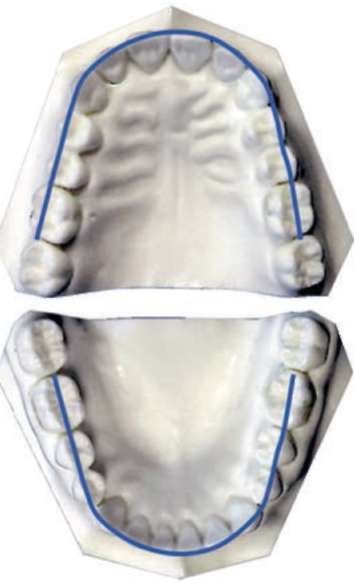

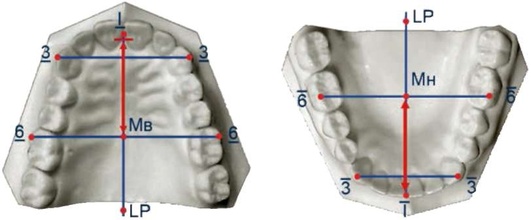

Измерения лонгитудинальной длины зубных рядов

Измерения лонгитудинальной длины зубных рядов проводят по методу Нанса (Nance) лигатурной проволокой, которую размещают от дистальной поверхности первого моляра до дистальной поверхности первого моляра противоположной стороны, придавая проволоке форму зубного ряда. В области боковых зубов проволоку располагают посередине жевательной поверхности, а на передних - по их режущим краям (рис. 7.80). Лонгитудинальная длина зубного ряда в норме равна сумме мезиодистальных размеров 12 зубов.

Рис. 7.80. Определение лонгитудинальной длины

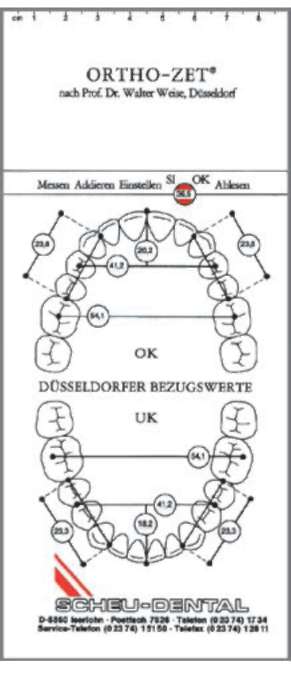

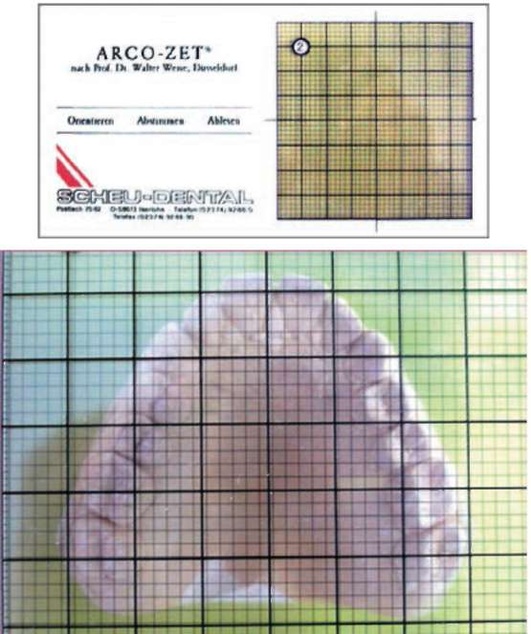

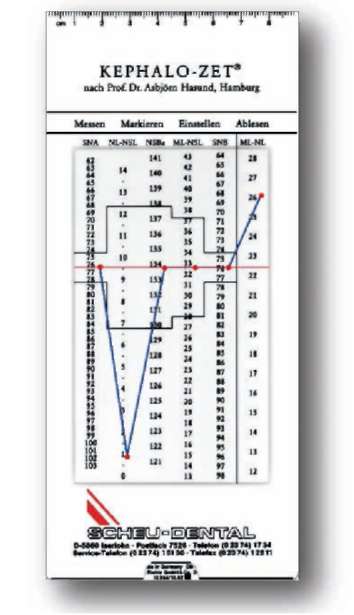

Определение размеров зубных рядов в зависимости от суммы мезиодистальных размеров зубов можно производить путем использования трафарета Орто-зет фирмы «Шой-Дентал» (Германия) (рис. 7.81).

Рис. 7.81. Трафарет Орто-зет

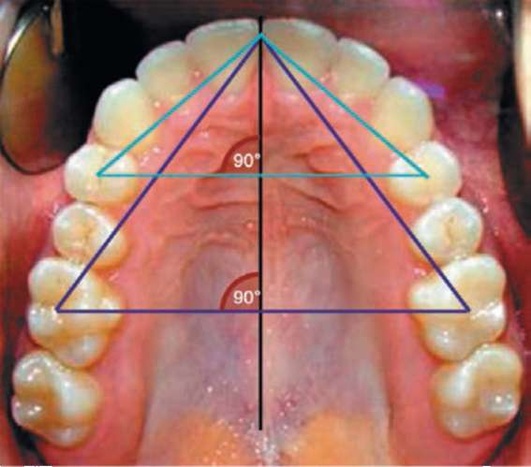

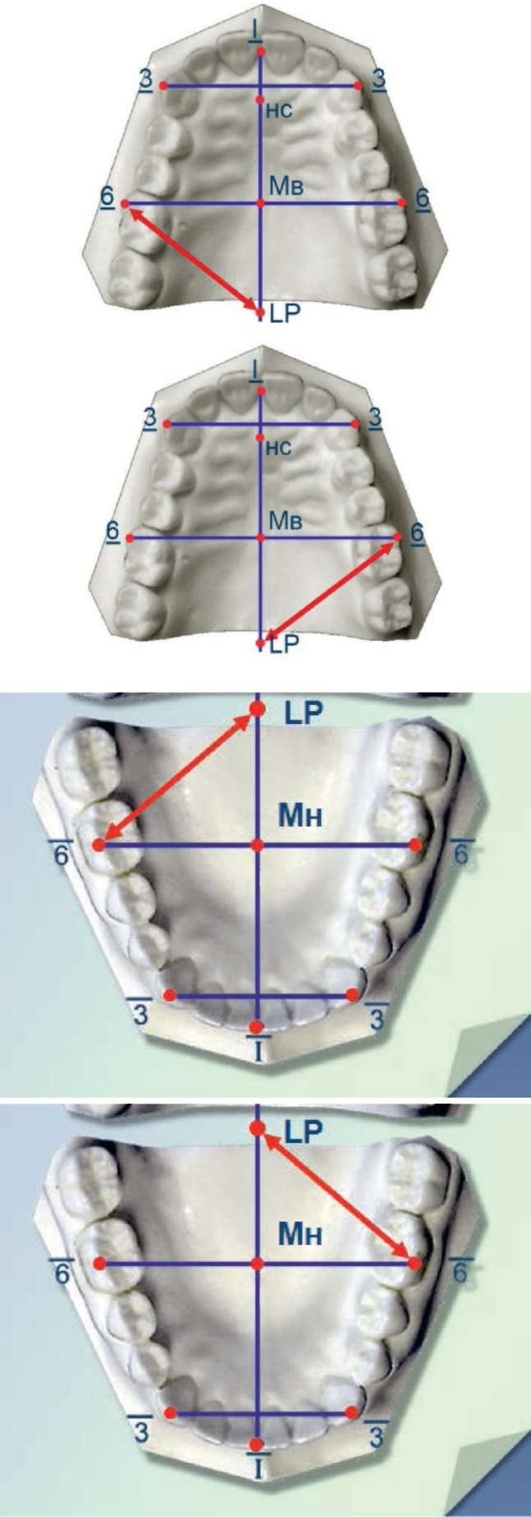

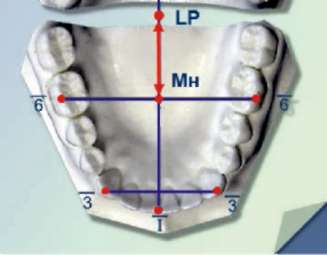

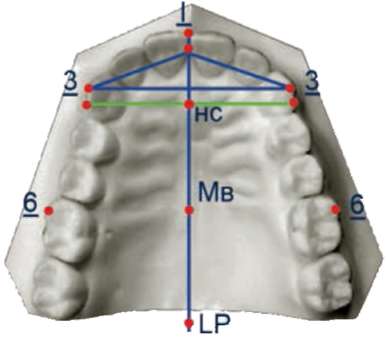

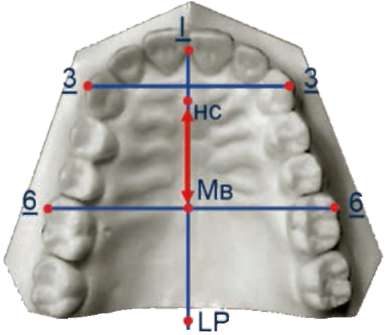

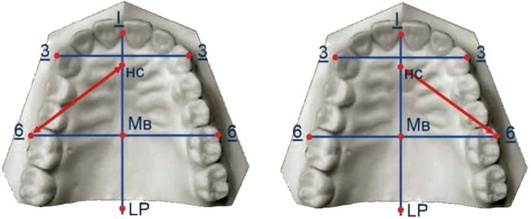

Диагностика симметричности зубных рядов и смещения боковых зубов

Для определения несоответствия расположения боковых зубов в зубном ряду в сагиттальном и трансверсальном направлениях используют методику Фусса (Fuss), которая позволяет сопоставить размеры правой и левой половин зубного ряда и определить односторонний мезиальный сдвиг боковой группы зубов на гипсовых моделях челюстей. Для этого проводят построение прямоугольных треугольников, одним катетом у которых будет являться срединный нёбный шов, другим - перпендикуляр от него до точек Пона на первых премолярах и первых молярах, а гипотенуза - линия между контактными точками центральных резцов и точками Пона (рис. 7.82).

Рис. 7.82. Изучение симметричности зубных рядов по методике Fuss

Смещение боковых зубов мезиально на гипсовых моделях челюстей можно также определить, сравнивая расстояния от межрезцового сосочка до вершин клыков или точек Пона на первых премолярах и первых молярах справа и слева. На стороне предполагаемого мезиального смещения боковых зубов расстояние будет уменьшено по сравнению с противоположной стороной и с нормой (рис. 7.83).

По мнению Шварца (Schwarz), несовпадение касательных к дистальной поверхности первых постоянных моляров, проведенных перпендикулярно к срединному нёбному шву, будет указывать на односторонний мезиальный сдвиг боковых зубов.

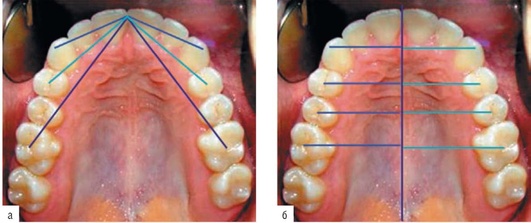

Шмут (Schmuth) предложил использовать для диагностики шовно-сосочковую линию (RPT), которая проводится через задний край резцового сосочка и первую пару поперечных нёбных складок. Шовно-сосочковая линия должна пересекать середину коронок клыков (рис. 7.84).

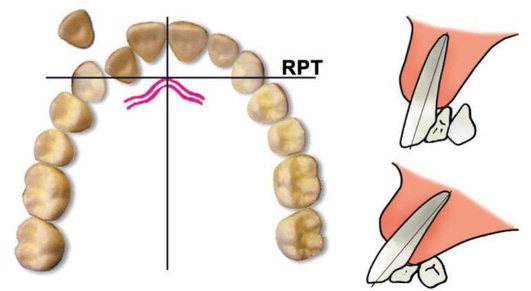

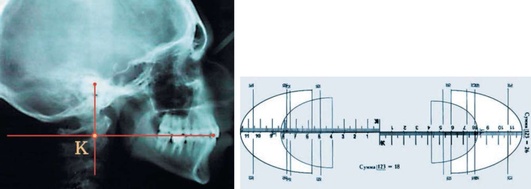

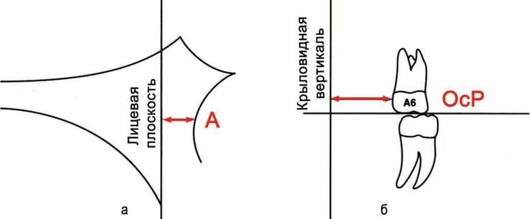

Положение боковых зубов можно оценить также относительно точки «О», расположенной на пересечении срединного нёбного шва и касательной к дистальным поверхностям первых постоянных моляров (Персин Л.С., 1993). Расстояние от этой точки до измерительных точек Пона на первых премолярах и первых молярах, а также расстояние по срединному нёбному шву от точки «О» до вершины межрезцового сосочка. Расстояние от точки «О» до измерительных точек справа и слева должно быть равным (рис. 7.85).

Рис. 7.83. Определение смещения мезиально боковых зубов на гипсовых моделях челюстей: а - по расстоянию от межрезцового сосочка до клыков, премоляров и моляров; б - по расположению перпендикуляров от дистальных поверхностей моляров на срединном нёбном шве

Рис. 7.84. Изучение симметричности зубного ряда по Schmuth

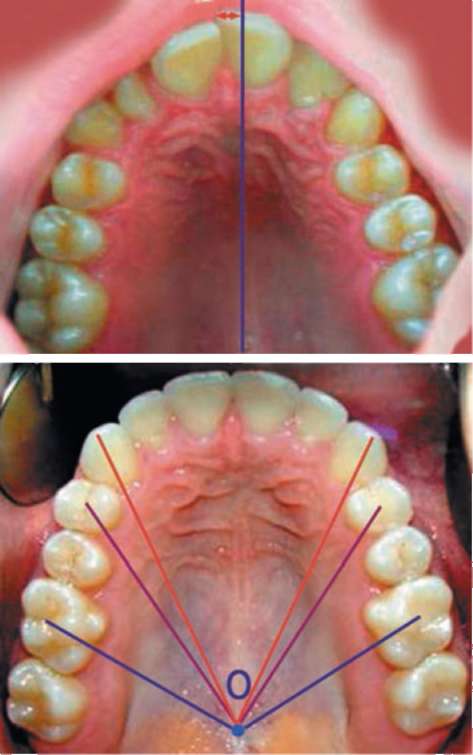

Для диагностики положения резцов измеряются расстояния от режущих краев центральных резцов верхней челюсти до первой пары нёбных складок (La) и расстояния от первой пары нёбных складок до линии, соединяющей мезиальные поверхности первых постоянных моляров верхней челюсти (Lp) по срединному нёбному шву.

Оценивается передняя проекционная длина верхнего зубного ряда (La) и задняя проекционная длина (Lp). Измерение проекционной длины La позволяет определить инклинацию резцов, а Lp - положение моляров. В случае пропорциональных размеров зубов и нормальных размеров зубных рядов эти отрезки равны между собой (Тугарин В.А., 2004) (рис. 7.86).

С помощью измерительного шаблона «ARCO-ZET» (фирма «Sheu-Dental») изучается симметричность положения первых моляров верхней челюсти относительно второй пары нёбных складок (рис. 7.87).

Различное положение первых моляров может свидетельствовать о мезиальном смещении моляра с одной стороны либо о наличии аномалии положения моляров верхней челюсти с двух сторон.

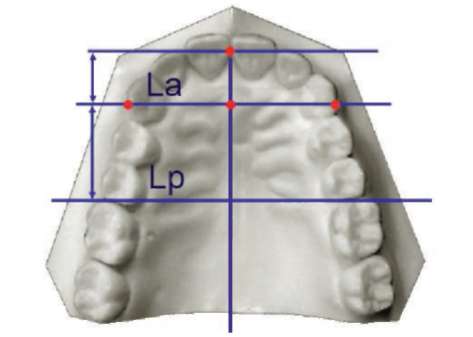

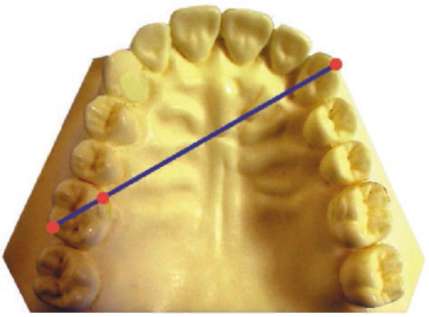

Определение ротации первых моляров верхней челюсти по методике Ricketts (1989)

Через дистальный щечный и мезиальный нёбный бугры первых моляров проводится прямая, которая при нормальном положении моляров пересекает середину коронки клыка с противоположной стороны (рис. 7.88).

Отклонение прямой в сторону премоляров свидетельствует о мезиальной ротации первых моляров, а отклонение данной прямой в сторону резцов свидетельствует о дистальной ротации первых моляров.

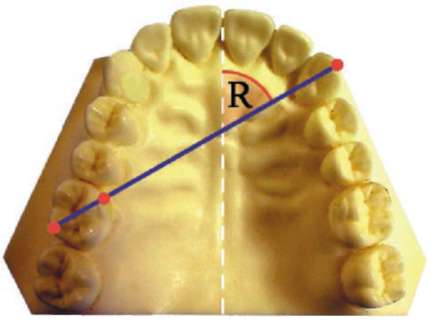

Так как положение клыка в зубном ряду довольно вариабельно и он не всегда может служить ориентиром, можно определить ротацию моляров по величине угла, образованного линией, проведенной через точки, предложенные Ricketts, и срединным сагиттальным швом. Нормальное значение угла 59,47±0,25. При мезиальной ротации величина угла R увеличивается, при дистальной ротации - уменьшается (Тугарин В.А., 2004) (рис. 7.89).

Рис. 7.85. Изучение симметричности зубного ряда относительно точки «О»

Рис. 7.86. Оценка пропорциональности размеров зубных рядов

Рис. 7.87. Измерительный шаблон «ARCO-ZET»

Рис. 7.88. Экспресс-методика Ricketts

Рис. 7.89. Методика измерения ротационного угла R

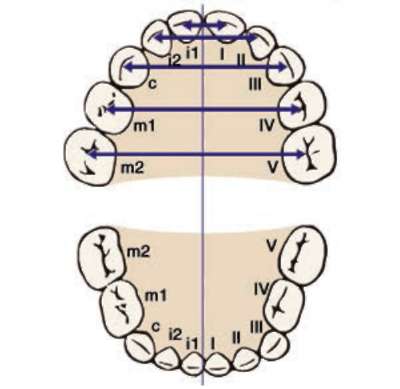

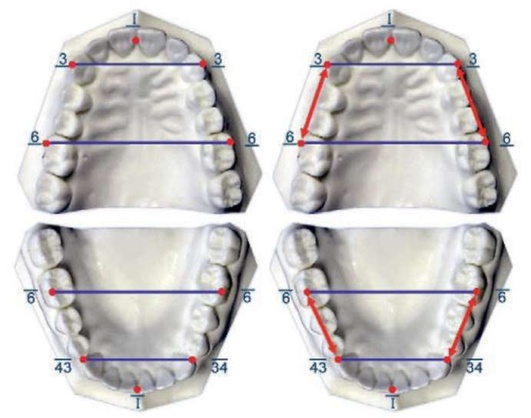

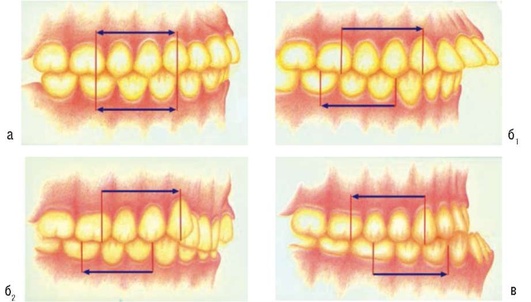

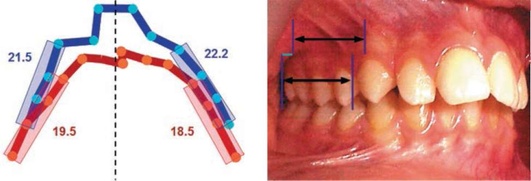

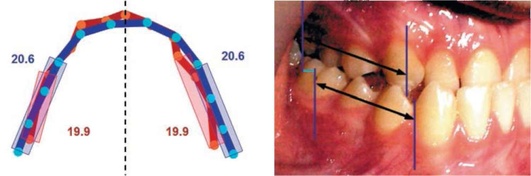

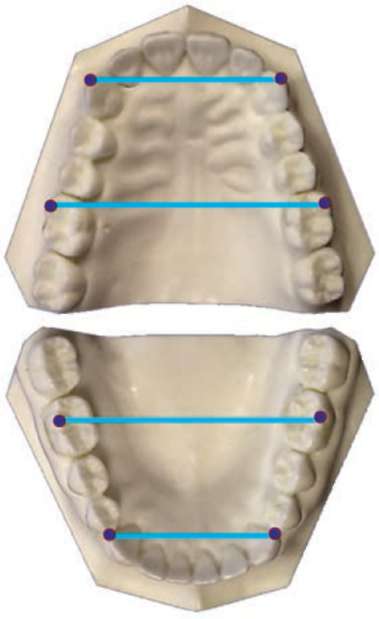

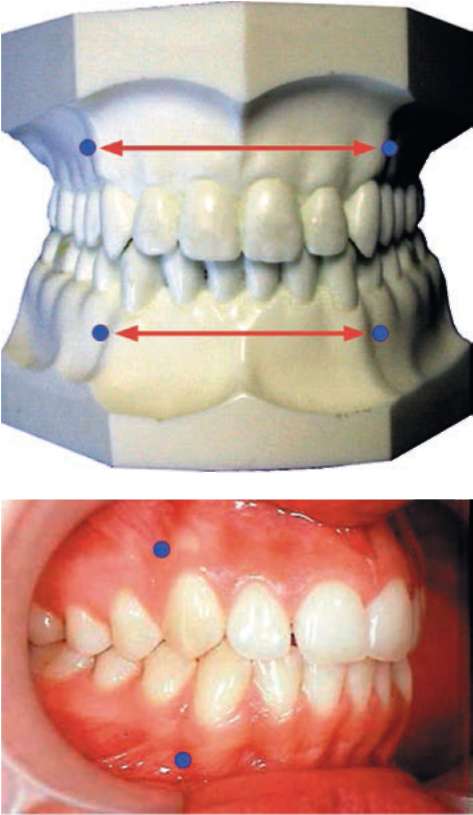

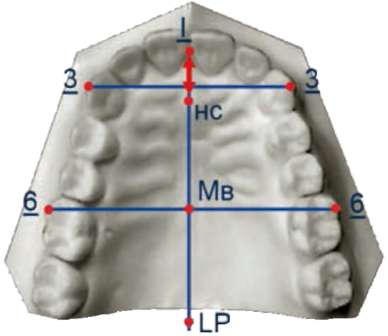

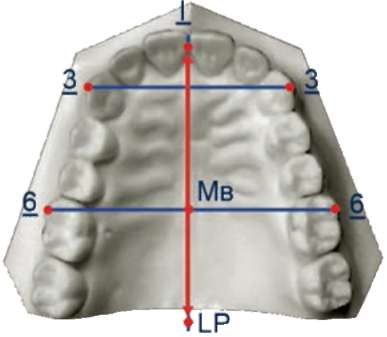

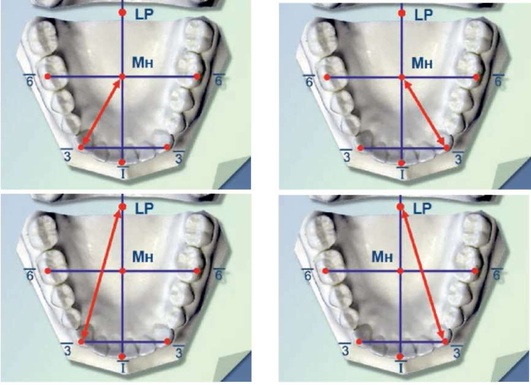

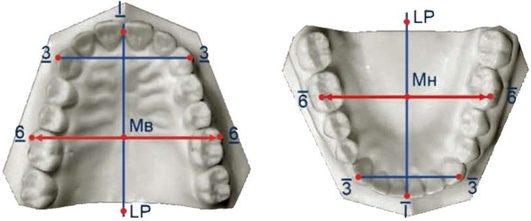

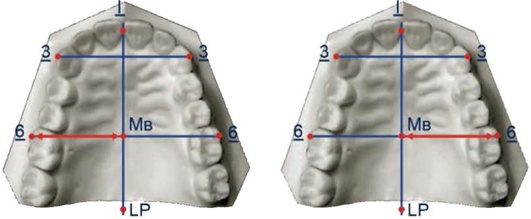

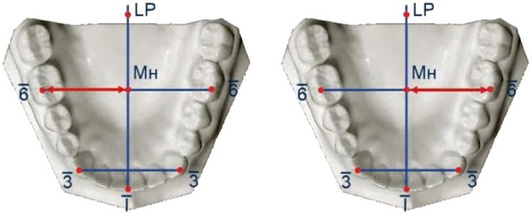

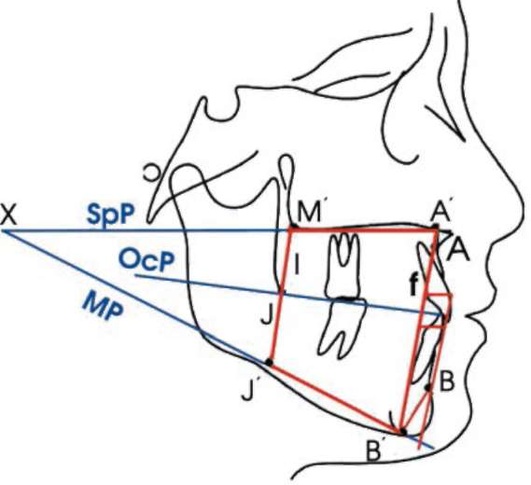

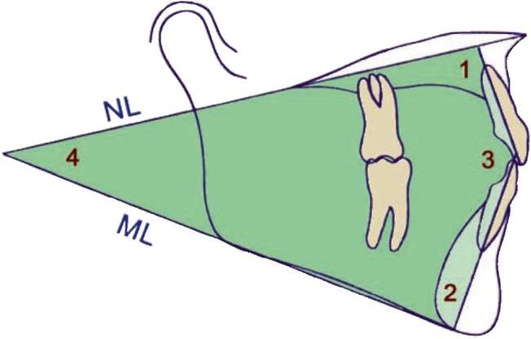

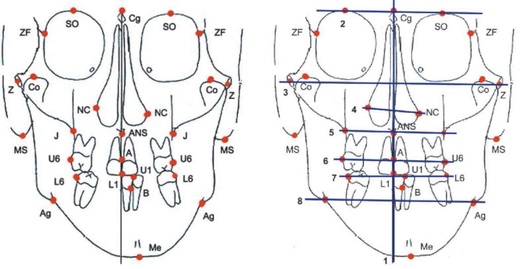

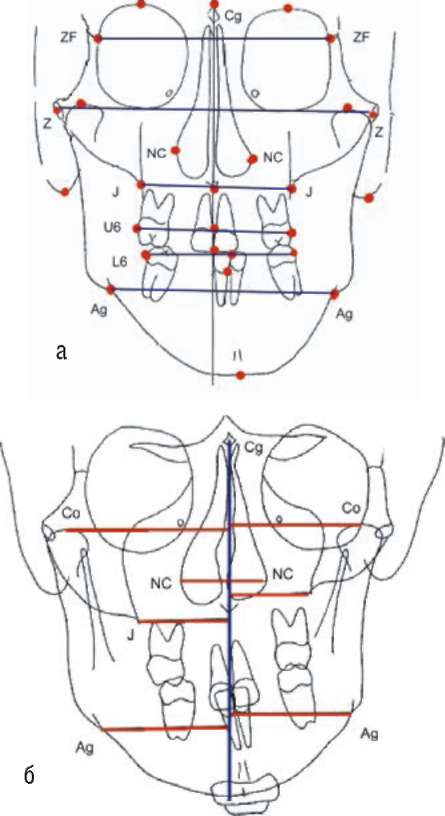

Применение сегментарной формулы зубных рядов с учетом окклюзии

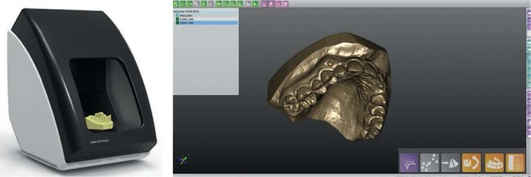

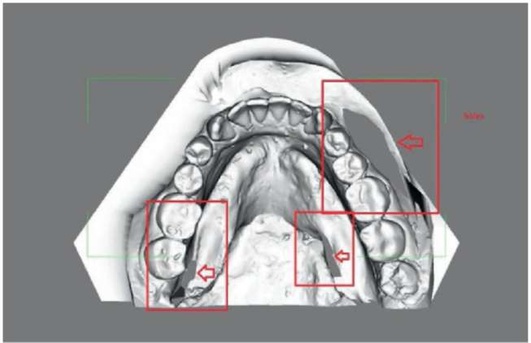

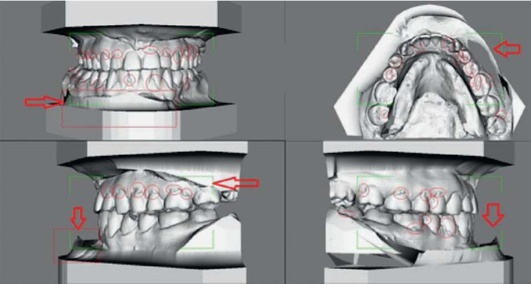

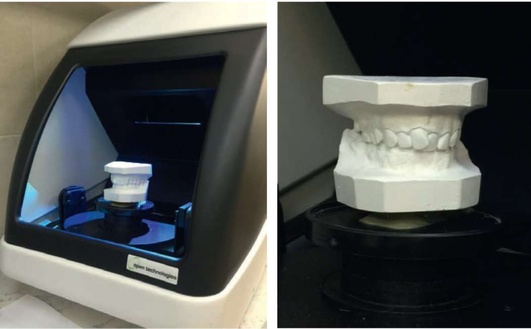

Л.С. Персиным (2001) предложен новый способ оценки размеров сегментов зубных рядов в окклюзии. Применение этого способа позволяет изучать размеры зубных рядов при их смыкании, так как антропометрические точки верхнего и нижнего зубных рядов (в переднем и боковых участках) совпадают у лиц с физиологической окклюзией (рис. 7.90).