Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 |

Аннотация

В руководстве освещены основные методы диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий, а также история развития ортодонтии, организация ортодонтической помощи. Дана информация о периодах нормального развития зубочелюстной системы, а также описаны классификации и современные методы диагностики зубочелюстных аномалий. Впервые изложены способы компьютеризированной оценки гармоничности развития, биомеханика ортодонтической техники и морфологические изменения зубочелюстной системы, приведена медицинская карта ортодонтического пациента.

Издание предназначено врачам-ортодонтам, врачам при подготовке к аккредитации, студентам старших курсов стоматологических факультетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам, слушателям циклов повышения квалификации, ортодонтическим техникам.

О-63

Т.В. Репина

В главе рассматривается ряд причин, обусловливающих возникновение зубочелюстных аномалий. Принято деление причин на две большие группы: эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние). Среди эндогенных факторов различают генетические, на долю которых приходится 25% всех зубочелюстных аномалий, и эндокринные. По времени действия причины могут быть пренатальными (действующими до рождения ребенка) и постнатальными (действующими при его жизни). Среди тех и других можно различить общие и местные причины возникновения зубочелюстных аномалий.

ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Генетические факторы

Ребенок наследует от родителей особенности строения зубочелюстной системы и лица. Это касается размера и формы зубов, размера челюстей, особенностей мышц, функции и строения мягких тканей и т.д., а также модели их формирования (Грабер). Возможно, ребенок унаследует все параметры от одного родителя, но возможно, что, например, размеры и форма его зубов будут как у матери, а размеры и форма челюстей - как у отца, что может вызвать нарушение соотношения размеров зубов и челюстей (например, крупные зубы при узкой челюсти приведут к дефициту места в зубном ряду).

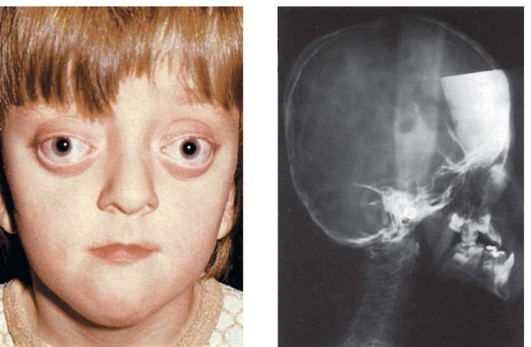

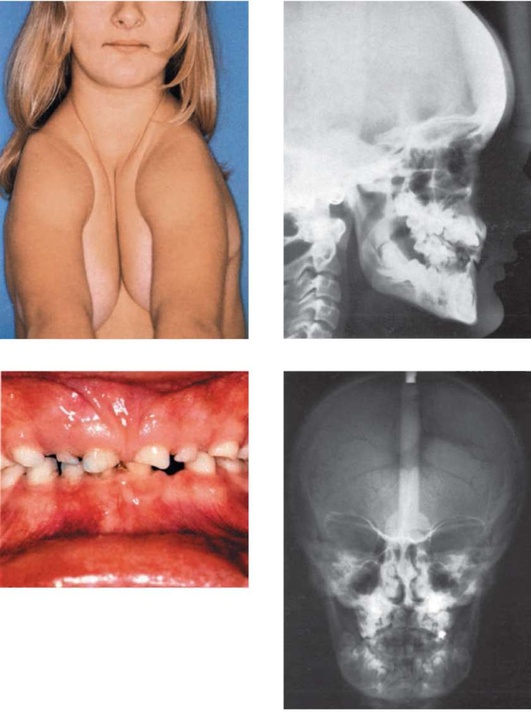

Наследственные заболевания, пороки развития приводят к резкому нарушению строения лицевого скелета. К этой группе заболеваний относятся врожденные расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба, синдром Ван-дер-Вуда (сочетание расщелины нёба и свищей нижней губы), болезнь Шеришевского, группа дизостозов, одним из ведущих симптомов которых является врожденное недоразвитие челюстных костей (одноили двустороннее), синдромы Франческетти, Гольденхара, Робена, болезнь Крузона, гипогидротическая эктодермальная дисплазия (рис. 6.1-6.4).

Рис. 6.1. Резкое недоразвитие нижней челюсти

Рис. 6.2. Резкое недоразвитие среднего участка лица (синдром Крузона)

Рис. 6.3. Кранио-ключичный дизостоз

Рис. 6.4. Гипогидротическая эктодермальная дисплазия

Различные исследования показали, что от трети до половины детей с расщелиной нёба имеют семейную передачу этого порока развития.

Тяжелые системные врожденные заболевания также могут сопровождаться пороками развития зубов и челюстей. Так, например, при эктодермальной ангидротической дисплазии и краниоключичном дизостозе наблюдаются врожденные аномалии зубов верхней и нижней челюстей, нарушение правильной анатомической формы сформировавшихся и прорезавшихся зубов. При остеохондродистрофии отмечается порок развития челюстных костей в различной форме: увеличение размеров верхней челюсти, двойной альвеолярный отросток и др. (Колесов А.А., 1985).

Наследственными являются нарушения развития эмали зубов (несовершенный амелогенез), дентина (несовершенный дентиногенез), а также наследственное нарушение эмали и дентина, которое известно как синдром Стентона-Капдепона (рис. 6.5). По наследству передаются и аномалии размера челюстей (макро- и микрогнатия), а также их положение в черепе (прогнатия, ретрогнатия).

Рис. 6.5. Синдром Стентона-Капдепона (несовершенный одонтогенез)

Аномалии зубов и челюстей генетического характера влекут за собой нарушения смыкания зубных рядов, в частности нарушение смыкания по сагиттали. По наследству может передаваться вид нарушения смыкания зубных рядов по вертикали (вертикальная резцовая дизокклюзия, глубокая резцовая дизокклюзия и окклюзия).

Диастема (латеральное положение центральных резцов), низкое прикрепление уздечки верхней губы, короткая уздечка языка, нижней губы, мелкое преддверие полости рта, а также адентия - все эти аномалии могут передаваться по наследству. Существует определенная взаимосвязь между аномалиями органов рта и зубочелюстной системы. Так, низко прикрепленная уздечка верхней губы может явиться причиной диастемы, а вследствие короткой уздечки языка задерживается развитие нижней челюсти в переднем участке, нарушается речевая артикуляция. Мелкое преддверие полости рта и короткая уздечка нижней губы приводят к обнажению шеек нижних резцов и возникновению пародонтита (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Возникновение диастемы в результате низкого прикрепления уздечки верхней губы. Короткая уздечка нижней губы и языка

Эндокринные факторы

Эндокринная система имеет исключительное значение в развитии растущего ребенка, она существенно влияет на формирование зубочелюстной системы.

Действие эндокринных желез начинается на ранних стадиях внутриутробного развития ребенка, поэтому нарушение их функций может явиться причиной врожденных аномалий зубочелюстной системы. Однако дисфункция желез внутренней секреции может наблюдаться и после рождения.

Отклонения в функционировании разных желез внутренней секреции вызывают соответствующие отклонения в развитии зубочелюстной системы.

При гипотиреозе - понижении функции щитовидной железы - происходит задержка развития зубочелюстной системы, наблюдается несоответствие между этапом развития зубов, челюстных костей и возрастом ребенка. Клинически отмечается задержка прорезывания молочных зубов, период смены молочных зубов на постоянные задерживается на 2-3 года. Наблюдается множественная гипоплазия эмали, корни постоянных зубов формируются значительно позже. Задерживается развитие челюстей (остеопороз), возникает их деформация. Отмечается адентия, атипичная форма коронок зубов и уменьшение их размеров.

При гипертиреозе - повышении функции щитовидной железы - наблюдается западение средней и нижней третей лица, что связано с задержкой сагиттального роста челюстей.

Наряду с изменением морфологического строения зубов, зубных рядов и челюстей нарушается функция жевательных, височных мышц и мышц языка, что в совокупности приводит к нарушению смыкания зубных рядов, наблюдается также более раннее прорезывание зубов.

При гиперфункции паращитовидных желез повышается сократительная реакция мышц, в частности жевательных и височных.

В результате нарушения кальциевого обмена происходит деформация челюстных костей, формирование глубокой окклюзии. Кроме того, отмечается рассасывание межальвеолярных перегородок, истончение коркового слоя челюстных и других костей скелета.

Гипофункция коры надпочечников приводит к нарушению сроков прорезывания зубов и смены молочных зубов.

У больных с врожденным андрогенитальным синдромом отмечается ускоренный рост костно-хрящевых зон лицевого скелета. Это проявляется в развитии основания черепа и нижней челюсти в сагиттальном направлении.

Церебро-гипофизарный нанизм сопровождается непропорциональным развитием всего скелета, в том числе черепа. Мозговой череп достаточно развит, тогда как лицевой скелет даже у взрослого напоминает детский. Это связано с уменьшением турецкого седла, укорочением средней части лица, верхней макрогнатией, что приводит к нарушению соотношения размеров зубов и челюстей. Характерна задержка прорезывания зубов, а иногда их ретенция.

ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Экзогенные причины могут действовать внутриутробно и после рождения, быть общими и местными. Соответственно они называются пренатальными и постнатальными.

Пренатальные факторы

К пренатальным общим причинам относится неблагоприятная окружающая среда. К факторам внешней среды относится недостаток фтора в питьевой воде, недостаточное ультрафиолетовое облучение, чрезмерный радиоактивный фон. В последнее время выявлено значительное увеличение числа зубочелюстных аномалий в зонах повышенной радиоактивности.

К врожденным нарушениям зубочелюстной системы могут привести неправильное положение плода, давление амниотической жидкости на плод, несоответствие между объемом амниона и плода, амниотические тяжи.

К местным пренатальным факторам относится работа беременной на химическом производстве, в рентгеновском отделении, тяжелая физическая работа.

Установлено, что расщелина губы и нёба может иметь не наследственную природу, а явиться следствием неблагоприятных пренатальных причин, а также токсикозов беременной, курения, стрессовых ситуаций, вирусных заболеваний (корь, краснуха), приема некоторых медикаментов.

Постнатальные факторы

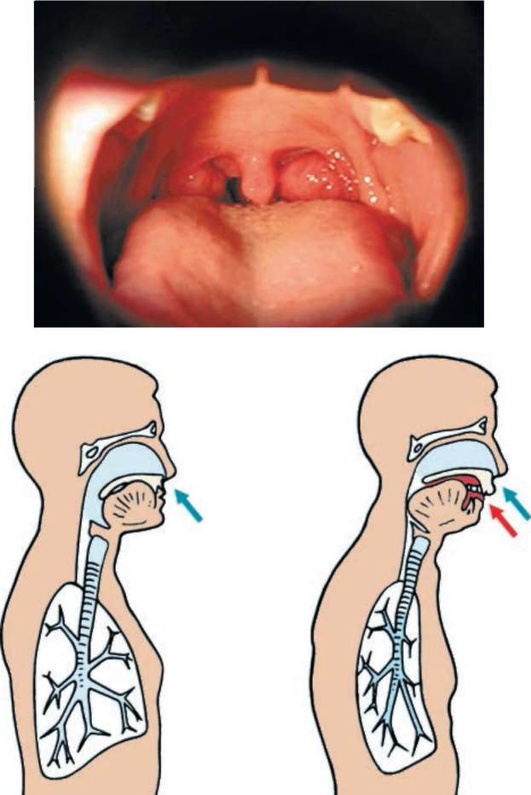

Затрудненное носовое дыхание приводит к нарушению жизнедеятельности организма и рассматривается как причина расстройства умственного и физического развития (Л.М. Демнер, Ф.Ф. Маннанова). Нарушение психического развития в сочетании с общей слабостью, бледностью, пониженной резистентностью к инфекции является клинической характеристикой детей с аденоидными разрастаниями в носоглотке, затрудняющими носовое дыхание (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Патологическое состояние носоглотки и нарушение носового дыхания

По наблюдениям Л.В. Ильиной-Маркосян, у большинства детей, болевших рахитом, увеличены миндалины, отмечается затруднение носового дыхания. Под влиянием силы мышц, прикрепляющихся к нижней челюсти, происходит деформация челюстных костей. Нижний зубной ряд приобретает трапециевидную форму в результате уплощения переднего отдела. Верхний зубной ряд приобретает седловидную форму в результате давления щечной мускулатуры на зубные ряды в области премоляров. Формируется вертикальная резцовая дизокклюзия.

Нарушение носового дыхания может быть связано с патологическими процессами в носу и носоглотке: гипертрофией нёбных и глоточных миндалин, наличием полипов в носу, искривлением носовой перегородки, аденоидными разрастаниями (рис. 6.8, 6.9).

Рис. 6.8. Резкая гипертрофия нёбно-глоточных миндалин и схематическое изображение положения языка при нормальной окклюзии (а) и окклюзии, обусловленной гипертрофией миндалин (б)

Ротовое дыхание приводит к нарушению деятельности мимических и жевательных мышц, круговой мышцы рта, языка. У детей, дышащих через рот, губы не сомкнуты, рот полуоткрыт. Язык изменяет свое положение, располагается на дне рта, что приводит к сужению и деформации верхней челюсти. У таких детей формируется дистальная окклюзия зубных рядов. Установлена связь между способом дыхания и развитием черепа, что играет немаловажную роль в возникновении зубочелюстных аномалий.

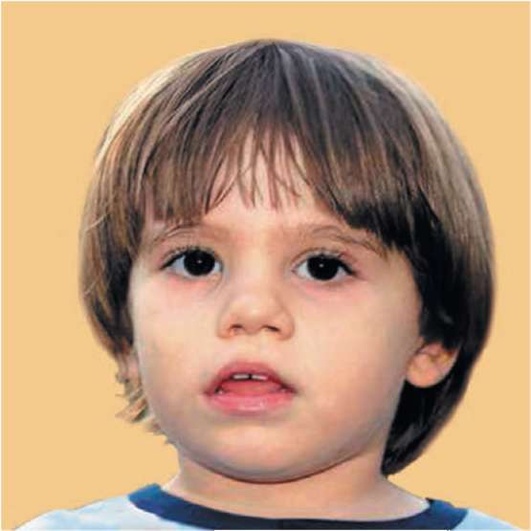

Рис. 6.9. Лицо пациента при нарушении носового дыхания

А.А. Гладков определил увеличение высоты нёба у лиц с нарушенным носовым дыханием, а также возникновение аномалий прикуса при искривлении носовой перегородки. Причиной возникновения аномалий могут быть аллергические реакции, появляющиеся в носоглотке. Установлено их влияние на развитие нёбных дуг и области верхних носовых ходов, в результате чего сужается верхняя челюсть, отмечается протрузия верхних зубов, нижняя ретрогнатия.

А.А. Погодина также считает, что гипертрофия нёбных миндалин, аденоиды нижних носовых раковин приводят к зубочелюстным аномалиям. У таких детей формируется дистальная окклюзия зубных рядов и вертикальная резцовая дизокклюзия.

Механизм возникновения аномалий у детей с нарушением носового дыхания изучала и М.М. Ванкевич, которая обнаружила, что при ротовом дыхании изменяется миодинамическое равновесие мышц-антагонистов и синергистов. Изменяется также положение языка, повышается активность жевательных и щечных мышц, что приводит к формированию вертикальной резцовой дизокклюзии.

Все болезни детского возраста вследствие ослабления организма ребенка могут приводить к задержке роста челюстей.

Выделяя местные причины возникновения зубочелюстных аномалий, следует рассмотреть нарушение естественного вскармливания. Известно, что у новорожденного нижняя челюсть расположена дистально (младенческая ретрогения). На первом году жизни ребенка в результате акта сосания при естественном вскармливании происходит активный рост нижней челюсти.

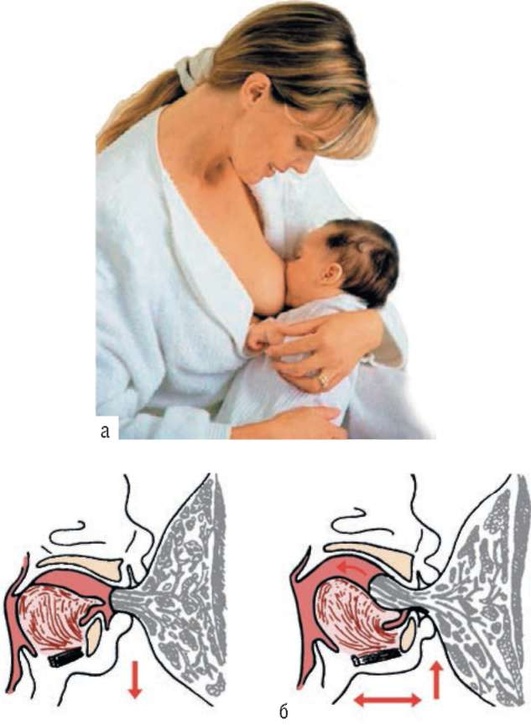

Для того чтобы получить молоко из груди матери, ребенок, выдвигая нижнюю челюсть, губами захватывает сосок груди матери. В полости рта возникает отрицательное давление, и в результате функциональной активности мышц челюстно-лицевой области, определяющих ритмичность движения нижней челюсти, ребенок получает молоко из груди матери (рис. 6.10). Естественное вскармливание способствует правильному развитию не только зубочелюстной системы, но и всего организма, так как ребенок получает с молоком матери полноценное питание.

Рис. 6.10. а - правильное положение головы ребенка при естественном вскармливании; б - грудное вскармливание (рисунок по Коркхаузу). Первая фаза - фаза сосания, вторая - фаза глотания

При искусственном вскармливании родители обычно делают в соске большое отверстие для того, чтобы ребенок получил больше молока, и ему приходится это молоко быстро проглатывать. Вследствие этого преобладают глотательные, а не сосательные движения нижней челюсти. Мышцы челюстно-лицевой области не принимают активного участия в акте сосания.

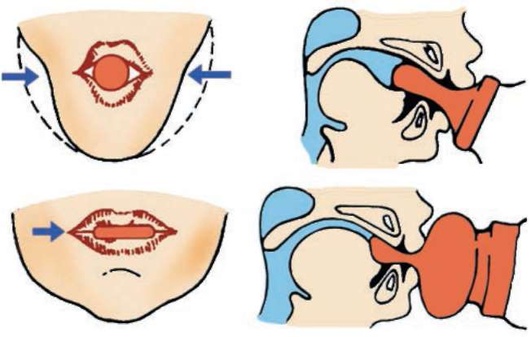

Способствуют образованию зубочелюстных аномалий форма и размер соски. Длинная круглая соска изменяет положение языка, нарушает миодинамическое равновесие между жевательной мускулатурой и мышцами языка. Функция круговой мышцы повышена, при пользовании соской щеки втягиваются (рис. 6.11).

Правильное положение головы ребенка играет важную роль в развитии зубочелюстной системы. Во время искусственного кормления голова ребенка часто располагается неправильно - она запрокинута. Поэтому у детей, находящихся на искусственном вскармливании, задерживается рост нижней челюсти, формируется дистальная окклюзия.

Рис. 6.11. Схематическое изображение влияния длинной соски и ее формы на мускулатуру лица (рисунок по А. Мюллеру)

Искусственно вскормленный ребенок легче подвержен инфекционным, аллергическим заболеваниям. Поэтому искусственное вскармливание нельзя рассматривать только как неблагоприятный фактор местного действия.

Оказывает ли влияние тот факт, что ваш ребенок вскормлен грудью, на его будущую сексуальность?

Материнская грудь насыщает не только тело, но и душу. Поэтому матери, предлагающие ребенку вместо груди резиновую пустышку, фактически разрушают естественный процесс развития чувственности мужчины или женщины. И это не может не сказаться отрицательно на его дальнейшей личной жизни.

Еще древние греки считали, что кормление грудью - весьма эротичный ритуал как для младенца, так и для самой матери. Кроме того, в младенческом возрасте человек начинает обращать внимание на отношения между матерью и отцом и даже их анализировать. Объятия, прикосновения и ласки помогают младенцу обрести чувство близости со своими родителями.

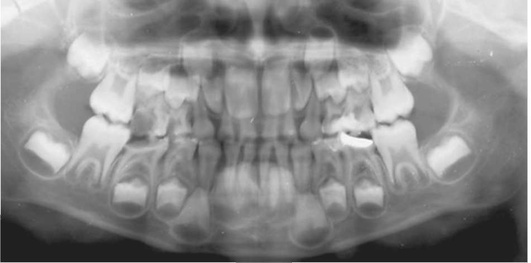

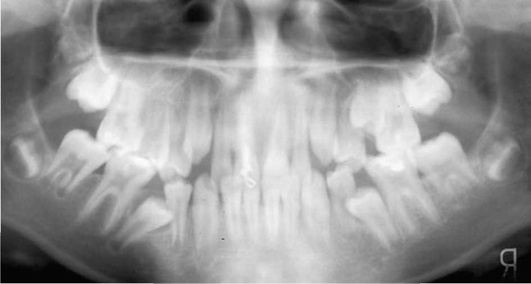

Зубочелюстные аномалии могут явиться следствием кормления ребенка старше 3 лет мягкой пищей. Зубочелюстная система не получает достаточной нагрузки, следствием чего является отсутствие трем и последующее скученное положение постоянных зубов (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Ортопантомограмма, полученная у ребенка 6 лет. Размеры коронок постоянных резцов больше размеров коронок молочных резцов. Тремы между молочными резцами недостаточны. Зачатки боковых зубов повернуты вокруг оси

Установлено, что при отсутствии трем между молочными фронтальными зубами тесное положение постоянных зубов обнаруживается в 80% случаев, тогда как у детей с тремами оно наблюдается только в 7,7% (Л.Ф. Каськова).

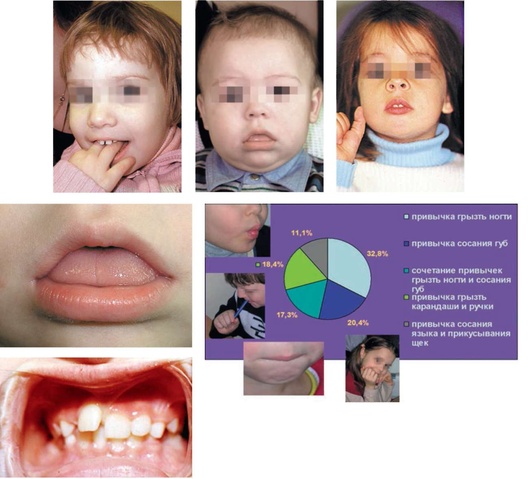

Одной из причин, приводящих к аномалиям зубочелюстной системы, являются вредные привычки. В.П. Окушко дает определение вредных привычек как «часто повторяющиеся сокращения мышц околоротовой области языка, движения нижней челюсти, связанные с сосанием и прикусыванием пальцев, губ, щек, предметов, и привычки, связанные с нарушением функций жевания, глотания, дыхания и речи, а также привычки, связанные с нарушением позы тела, осанки, нарушением положения нижней челюсти, языка» (рис. 6.13).

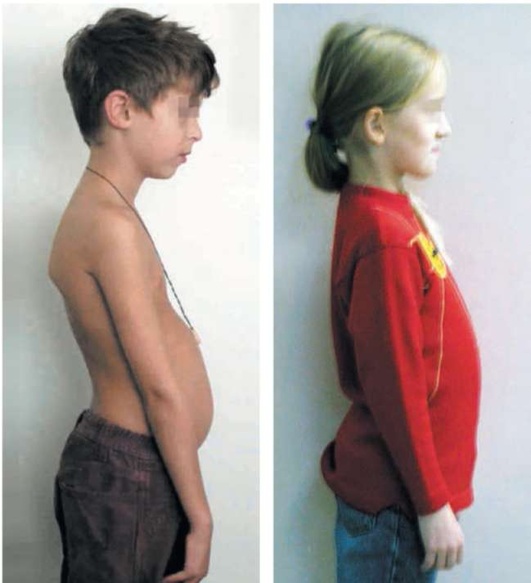

Гиоевой Ю.А., Бирюковой О.П. (2003 г.) определена взаимосвязь сагиттальных аномалий окклюзии с нарушением осанки (рис. 6.14).

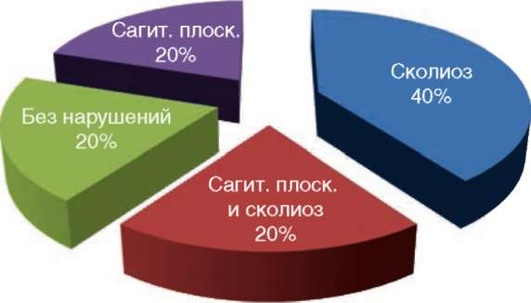

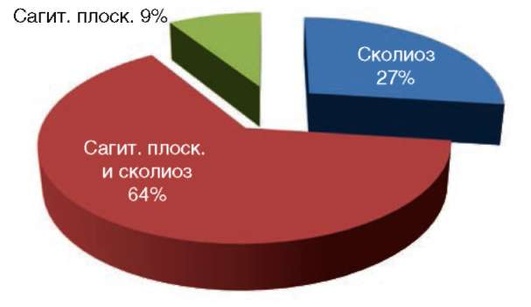

По данным исследований, проведенных Новосибирским НИИТО МЗ РФ (рис. 6.15, 6.16):

Нарушение осанки и деформации позвоночника изучены с применением метода компьютерно-оптической топографии. Достоинства метода:

Рис. 6.13. Вредные привычки, влияющие на возникновение зубочелюстных аномалий

Рис. 6.14. Неправильная осанка способствует возникновению и усугублению сагиттальных аномалий окклюзии

Рис. 6.15. Нарушение осанки у детей с дистальной окклюзией

Рис. 6.16. Нарушение осанки у детей с мезиальной окклюзией

Выводы:

-

у детей с сагиттальными аномалиями окклюзии нарушения осанки встречаются чаще, чем в среднем по стране;

-

у пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов преобладают нарушения осанки в сагиттальной плоскости;

-

у детей с мезиальной окклюзией зубных рядов преобладают сколиозы различной степени выраженности;

-

нарушение осанки и положения тела оказывают влияние на размеры, положение и направление роста челюстей, а также наклон зубов, зубоальвеолярные высоты и сагиттальную щель;

-

у детей с мезиальной окклюзией большее влияние оказывает положение тела;

-

направление роста челюстей у детей с мезиальной окклюзией зубных рядов зависит от положения тела.

По наблюдениям В.Я. Дымшиц, частота зубочелюстных аномалий у детей с вредными привычками вдвое больше, чем без них. Частота вредных привычек с возрастом уменьшается: от 24% в 1-3 года до 7,6% у 6-7-летних детей, тогда как частота зубочелюстных аномалий увеличивается. Уменьшение частоты вредных привычек с возрастом связано, по мнению многих авторов, с угасанием сосательного рефлекса. По мнению ряда авторов, вредные привычки сосания возникают вследствие длительного (больше года) пользования пустышкой. Каждая привычка сосания приводит к определенной аномалии.

Появление вредных привычек связано не только с нарушением процесса вскармливания. Они могут появиться в тяжелых семейных ситуациях - при разводах, алкоголизме, смерти родителей, на фоне астенического или невротического характера ребенка, при поступлении в сад, школу. Вредные привычки чаще встречаются у детей с детским церебральным параличом и другими заболеваниями центральной нервной системы, при задержке умственного развития.

Существует ряд других вредных привычек, также приводящих к неправильному росту челюстей.

Привычка спать с запрокинутой головой сопровождается длительным смещением челюсти назад, что способствует формированию дистальной окклюзии. Привычка спать с низко опущенной на грудь головой сопровождается смещением нижней челюсти и формированием мезиальной окклюзии.

Привычка спать в одной позе - на спине, животе, на боку, а также c подложенной под щеку рукой - способствует несимметричному развитию челюстей, сужению или смещению нижней челюсти.

Положение головы ребенка впереди вертикальной оси туловища приводит к аномалиям окклюзии, в то время как при правильной осанке голова и туловище находятся на одной вертикали.

Неправильное положение туловища в положении сидя, поддерживание головы ладонями или упор подбородком на твердый предмет приводят к зубочелюстным аномалиям (Хорошилкина Ф.Я.).

Зубочелюстные аномалии возникают вследствие кариеса, его осложнений и связанного с ним раннего удаления молочных зубов. Чаще всего удаляют молочные моляры, что приводит к смещению соседних зубов и мезиальному прорезыванию первых постоянных моляров. В последующем места для прорезывания моляров будет недостаточно (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Ортопантомограмма челюстей ребенка 11 лет. Мезиальный наклон коронок 36 и 46 вследствие раннего удаления молочных моляров. Недостаток места для прорезывания 35 и 45. Наклон зачатков

Раннее удаление передних зубов верхней челюсти происходит вследствие травмы, что также приводит к смещению соседних зубов, нарушению строения зубного ряда, формированию неправильной окклюзии.

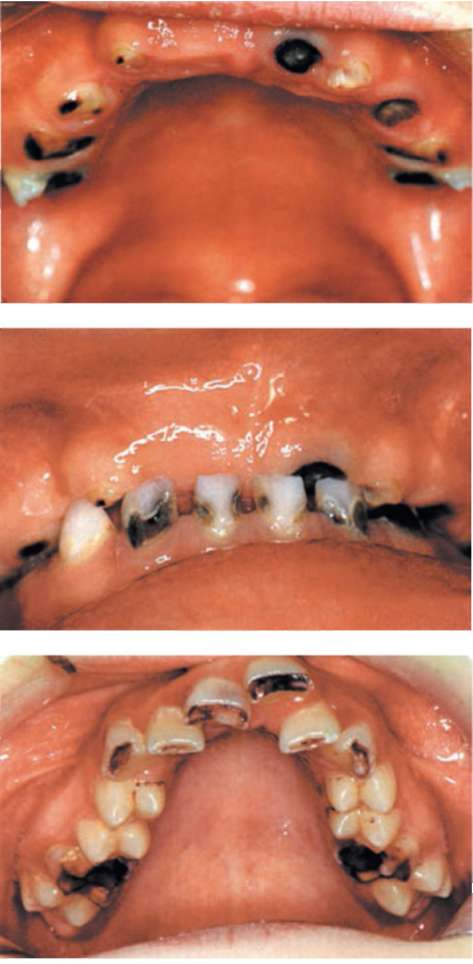

Кариес и его осложнения приводят к деформации зубных рядов, зубоальвеолярному удлинению, формированию аномалий окклюзии (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Кариозное разрушение временных и постоянных зубов

Осложнение кариеса может привести к воспалительным заболеваниям челюстей, в том числе к остеомиелиту. Он может возникнуть также вследствие травмы и гематогенно. При остеомиелите возможна гибель зачатков молочных и постоянных зубов, а иногда и гибель обширных участков кости. Гибель мыщелкового отростка нижней челюсти в детском возрасте всегда приводит к замедлению или остановке продольного роста кости на стороне повреждения с развитием тяжелых деформаций (Колесов А.А.).

К асимметричному росту челюстей, несимметричной форме зубных рядов и, как следствие, асимметрии лица приводит жевание на одной стороне. Эта привычка может возникать по причине разрушенных зубов на другой стороне или их удаления. Следствием может также явиться односторонняя гипертрофия жевательных мышц.

Причиной тяжелых костных деформаций нередко является дефект какого-нибудь отдела кости, образовавшийся вследствие патологического процесса или в результате операционной травмы. В период роста челюстных костей дефекты альвеолярного отростка тела челюсти способствуют развитию вторичных деформаций и повреждений противоположной челюсти.

Потеря зачатков молочных и постоянных зубов, удаление молочных зубов в раннем возрасте всегда приводят к нарушению роста и формообразования альвеолярного отростка и развитию деформации зубного ряда.

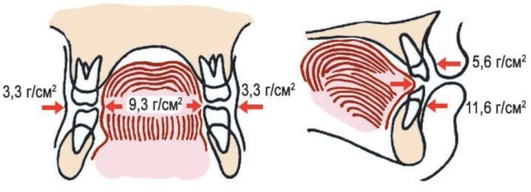

Одним из важных факторов, определяющих развитие зубочелюстной системы, является действие мышц челюстно-лицевой области как во время жевания, глотания, дыхания и речи, так и в состоянии относительного физиологического покоя нижней челюсти. Сохранение миодинамического равновесия между мышцами-антагонистами и синергистами создает условия для нормального развития зубочелюстной системы. Искажение функции жевания в результате изменения миодинамического равновесия мышц-антагонистов и синергистов является мощным этиологическим фактором аномалий положения зубов и челюстей, приводящим к аномалиям окклюзии.

Нарушение миодинамического равновесия наблюдается между щечной, жевательной, височной мускулатурой и надподъязычными мышцами. Миодинамическое равновесие может быть нарушено между круговой мышцей рта, подбородка и мышцами дна полости рта, а также между последними и жевательной и щечной мускулатурой (рис. 6.19).

Рис. 6.19. Миодинамическое равновесие мышц - антагонистов и синергистов (по Виндерс)

У детей с аномалиями оклюзии наблюдается изменение миодинамического равновесия мышц-антагонистов и синергистов, повышаются биопотенциалы надподъязычных мышц в состоянии относительного физиологического покоя нижней челюсти и при жевании. В то же время в жевательных и височных мышцах снижается биоэлектрическая активность. На начальном этапе изменения функции жевания миодинамическое равновесие и координированная деятельность мышц могут быть не нарушены, а происходит увеличение периода жевания и количества жевательных движений. Уменьшение высоты нижнего отдела лица сопровождается повышением амплитуды ЭМГ жевательной и мимической мускулатуры.

Функциональная недостаточность круговой мышцы рта может явиться причиной увеличения длины верхнего зубного ряда и степени выраженности дистальной окклюзии. Это объясняется тем, что при функциональной недостаточности круговой мышцы рта ослабляется ее давление на верхние резцы, тогда как давление языка на них начинает превалировать и резцы смещаются в губном направлении, увеличивая тем самым длину зубного ряда и величину сагиттальной щели. При дистальной окклюзии изменяется положение нижней губы: соприкасаясь с нёбной поверхностью верхних резцов, она способствует смещению их вестибулярно.

Установлено, что функциональное состояние круговой мышцы связано с длиной верхнего зубного ряда, длиной апикального базиса верхней челюсти и величиной сагиттальной щели. При аномалиях окклюзии зубных рядов биоэлектрическая активность круговой мышцы рта в несколько раз повышается по сравнению с нормой, а выносливость мышцы существенно снижается. При относительном физиологическом покое нижней челюсти тонус круговой мышцы рта больше, чем мышц языка.

Язык оказывает влияние на положение резцов: чем выше биоэлектрическая активность мышц языка, тем больше протрузия верхних резцов. Нарушение функции языка может привести к дистальной или мезиальной окклюзии.

Функциональное состояние мышц языка взаимосвязано с сагиттальными размерами верхнего зубного ряда: длиной переднего отрезка, апикального базиса, проекционной длиной всего зубного ряда. Установлено, что чем уже зубной ряд и апикальный базис нижней челюсти, чем меньше объем рта, тем выше биопотенциалы мышц языка.

Язык является сильным мышечным органом, который существенно влияет на формирование зубочелюстной системы. Макроглоссия - увеличение размеров языка - приводит к деформации челюстных костей и возникновению резцовой дизокклюзии (рис. 6.20). Язык может изменять свое положение у детей с заболеваниями носоглотки, когда затруднено носовое дыхание.

Рис. 6.20. Макроглоссия

Большое значение в возникновении зубочелюстных аномалий имеет функционирование мышц, участвующих в глотании. Функция глотания, осуществляемая группой мышц, претерпевает перестройку на разных этапах развития ребенка. После рождения ребенка и до прорезывания молочных зубов ему присущ инфантильный тип глотания. Язык во время глотания упирается в мягкие ткани губ и щек. С начала и до окончания полного прорезывания зубов происходит изменение типа глотания. Формируется соматический тип глотания. Глотание осуществляется при сомкнутых зубных рядах, и язык упирается в оральную поверхность зубов, а его кончик - в нёбную поверхность верхних передних зубов. Создается миодинамическое равновесие.

Если инфантильный тип глотания сохраняется и после полного прорезывания молочных зубов, кончик языка проскальзывает между зубами. Начинает превалировать функция подбородочной мышцы. Наблюдается деформация зубных рядов: зубоальвеолярное укорочение нижней челюсти в переднем участке, протрузия верхних передних зубов и зубоальвеолярное удлинение верхней челюсти в боковых участках - формируется дизокклюзия (рис. 6.21).

Рис. 6.21. Вертикальная дизокклюзия при нарушении функции языка при глотании

Для детей с инфантильным типом глотания характерны определенные лицевые признаки: несмыкание губ, напряжение подбородочной мышцы (симптом «наперстка»), мышцы лица принимают участие в акте глотания.

Однако не всегда в клинических условиях у конкретного больного удается определить, что первично: нарушение формы или нарушение функции, либо то и другое развивается параллельно. Так, например, доказано, что ограничение подвижности ВНЧС, обусловленное его заболеванием, выявляет резкое нарушение координации жевательных мышц: значение биопотенциала мышц, поднимающих челюсть, снижается, а опускающих - резко возрастает по сравнению с нормой.

Привычка детей избегать жесткой пищи для облегчения жевания и проглатывания, длительное кормление ребенка жидкой пищей могут привести к нарушению функции глотания.

Нарушение положения нижней челюсти при ее относительном физиологическом покое приводит к зубочелюстным аномалиям. Нижняя челюсть может быть опущена в связи с нарушением мышечного равновесия между задними и передними шейными мышцами, а также с изменением функции жевательных мышц и круговой мышцы рта. Неправильное положение нижней челюсти может быть связано с нарушением функции языка и такими вредными привычками, как выдвижение нижней челюсти или смещение ее в сторону.

Таким образом, существует много факторов, способствующих формированию зубочелюстных аномалий. Они часто сочетаются, иногда действуют последовательно, не всегда можно четко разделить их на общие и местные, наследственные и экзогенные. Поэтому можно сказать, что деление причин аномалий на группы часто бывает условным. Однако доля наследственных аномалий значительно меньше, чем возникновение их под влиянием экзогенных причин. Поэтому основное внимание следует уделять изучению и устранению этиологических факторов внешней среды, способствовать правильному течению беременности и развитию ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

-

Аномалии прикуса, зависимость их формирования от аномалий зубов челюстей: метод. рекомендации. Моск. мед. стомат. ин-т им. Семашко. Сост. А.А. Аникиенко, Л.И. Камышева. М., 1982. 27 с.

-

Бабский Е.Б., Зубков А.А., Косицкий Г.И., Ходоров Б.И. Физиология человека. М.: Медицина, 1996. С. 441-476.

-

Давыдовский И.В. Проблемы причинности в медицине (этиология). М.: Медгиз, 1962. С. 155.

-

Малыгин Ю.М. Взаимосвязь формирования и прорезывания зубов с ростом челюстей в процессе развития зубочелюстной системы. М.: ЦОЛИУВ, 1976. 31 с.

-

Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2004. 360 с.

-

Проффит Уильям Р. Современная ортодонтия / пер. с англ. Под ред. Л.С. Персина. М.: Медпресс-информ, 2006. С. 237-259.

-

Хорошилкина Ф.Я. Руководство по ортодонтии. М.: Медицина, 1982. С. 19-27.

-

Хорошилкина Ф.Я. Диагностика зубочелюстно-лицевых аномалий с учетом морфологических, функциональных, эстетических и общих нарушений организма // Ортодонтия. 2005. № 1 (29). С. 3-10.