Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5408-4 |

Аннотация

В руководстве освещены основные методы диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий, а также история развития ортодонтии, организация ортодонтической помощи. Дана информация о периодах нормального развития зубочелюстной системы, а также описаны классификации и современные методы диагностики зубочелюстных аномалий. Впервые изложены способы компьютеризированной оценки гармоничности развития, биомеханика ортодонтической техники и морфологические изменения зубочелюстной системы, приведена медицинская карта ортодонтического пациента.

Издание предназначено врачам-ортодонтам, врачам при подготовке к аккредитации, студентам старших курсов стоматологических факультетов медицинских вузов, клиническим ординаторам, аспирантам, слушателям циклов повышения квалификации, ортодонтическим техникам.

О-63

Л.С. Персин

Классификации различают:

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация Канторовича

На основании этиологических признаков предложено выделить две группы аномалий:

-

эндогенные аномалии, вызванные преимущественно наследственными причинами (прогения, глубокий прикус и диастема);

-

экзогенные аномалии, вызванные преимущественно внешними условиями (сжатие или искривление альвеолярного отростка, искривление тела челюсти, задержка роста челюстей в связи с потерей зубов и др.); дистальный прикус, возникающий в результате дистального положения нижней челюсти.

По мнению В.Ю. Курляндского, деление аномалий по этиологическому признаку не нашло признания, поскольку этиологию часто установить не удается. Кроме того, одна и та же аномалия может являться следствием ряда причин как эндогенного, так и экзогенного характера или эндогенно-экзогенного, а устранение причины аномалии (если она уже возникла) не ведет к нормализации развития зубочелюстно-лицевой системы, и, наоборот, лечение бывает успешным в тех случаях, когда этиология аномалии не установлена. Однако полностью разделить эту точку зрения нельзя, так как на основе представления об этиологии аномалий можно рационально разрабатывать их профилактику и лечение.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация А.Я. Катца

В основу классификации положено представление о формировании зубочелюстных аномалий в зависимости от функционального состояния мышц челюстно-лицевой области. Классификация предлагает три класса.

-

Первый класс характеризуется изменением строения зубных рядов впереди первых моляров в результате превалирования вертикальных (дробящих) движений нижней челюсти.

-

Второй класс по морфологическому строению свойственен второму классу Энгля, а с точки зрения функции характеризуется слабо функционирующими мышцами, выдвигающими нижнюю челюсть.

-

Третий класс соответствует морфологическому строению третьего класса Энгля, что, по мнению Катца, связано с превалированием функции мышц, выдвигающих нижнюю челюсть.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

Морфологические классификации характеризуют изменения в строении зубов, зубных рядов, челюстных костей, а также систематизируют виды нарушений соотношения зубных рядов, их окклюзии (смыкания). Это классификации Энгля, Калвелиса, Симона, Каламкарова и другие.

Классификация Э. Энгля

Одной из первых классификаций, в основу которой был положен принцип смыкания зубов-антагонистов, явилась классификация Энгля (1898). В ее основе лежит вид смыкания первых моляров. При разработке этой классификации Энгль исходил из того, что первый моляр верхней челюсти занимает постоянное место вслед за вторым премоляром.

Кроме того, верхняя челюсть неразрывно связана с другими костями черепа, и смыкание первых моляров верхней и нижней челюстей он назвал ключом окклюзии. По Энглю, все изменения могут происходить за счет подвижной нижней челюсти. Автор выделил три класса смыкания моляров (рис. 5.1).

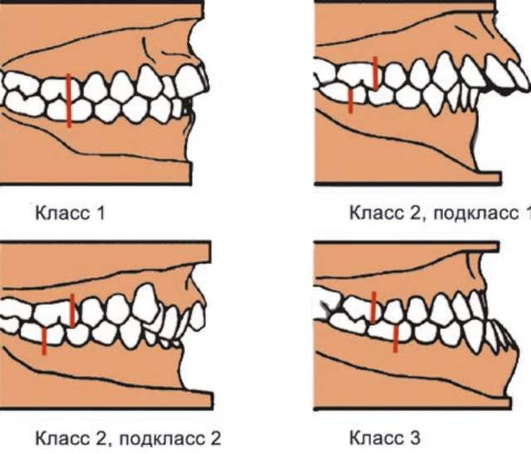

Рис. 5.1. Классификация смыкания моляров Энгля

-

Первый класс характеризуется нормальным смыканием моляров в сагиттальной плоскости. Мезиально-щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в межбугровой фиссуре первого моляра нижней челюсти. В этом случае все изменения происходят впереди моляров. Возможно скученное положение резцов, нарушение их смыкания.

-

Второй класс характеризуется нарушением смыкания моляров, при котором межбугровая фиссура первого моляра нижней челюсти располагается позади мезиально-щечного бугра первого моляра верхней челюсти. Этот класс делится на два подкласса: первый подкласс - верхние резцы наклонены в губном направлении (протрузия); второй подкласс - верхние резцы наклонены нёбно (ретрузия).

-

Третий класс характеризуется нарушением смыкания первых моляров, при котором межбугровая фиссура первого моляра нижней челюсти располагается впереди мезиально-щечного бугра первого моляра верхней челюсти.

Классификация Энгля применяется специалистами и в настоящее время, однако ее можно использовать только для ориентации на первых этапах диагностики, что связано с недостатками, лежащими в ее основе:

-

первый моляр верхней челюсти не всегда занимает постоянное место, а при удалении премоляров или их адентии может перемещаться мезиально;

-

верхняя челюсть может занимать переднее положение в черепе, и тогда первый моляр изменяет свое положение;

-

классификация Энгля дает представление о смыкании зубов-антагонистов в сагиттальной плоскости и только на уровне смыкания первых моляров, по ней нельзя определить смыкание зубных рядов в трансверсальной и вертикальной плоскостях;

-

классификацией нельзя пользоваться при кариесе первого моляра, в период окклюзии молочных зубов.

Классификация Симона

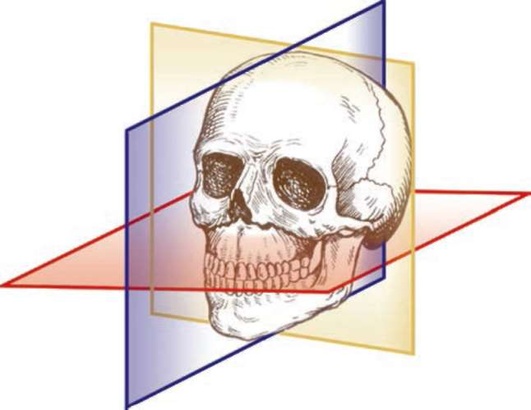

Симон построил свою классификацию на принципе определения отклонений в развитии зубочелюстной системы относительно трех взаимно перпендикулярных плоскостей черепа: сагиттальной, франкфуртской (горизонтальной) и фронтальной (вертикальной) (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Диагностика зубочелюстных аномалий в сагиттальной, вертикальной и трансверсальной плоскостях

I. Аномалии положения зубов.

II. Аномалии строения зубных рядов и челюстей.

-

Контракция - сужение рядов и челюстей, определяется по отношению к сагиттальной плоскости.

-

Дистракция - расширение зубных рядов и челюстей, определяется по отношению к сагиттальной плоскости.

-

Протракция - зубной ряд и челюсть смещены вперед, определяется по отношению к вертикальной плоскости.

-

Ретракция - зубной ряд и челюсть смещены кзади, определяется по отношению к вертикальной плоскости.

-

Аттракция - зубной ряд или его часть расположены выше окклюзионной плоскости, определяется по отношению к франкфуртской горизонтали.

-

Абстракция - зубной ряд или его часть расположены ниже окклюзионной плоскости. Определяется по отношению к франкфуртской горизонтали. Отклонение могут иметь один зубной ряд или оба, зубной ряд полностью или его часть, может относиться только к зубам или к зубам и альвеолярному отростку, или к зубам, альвеолярному отростку и телу челюсти.

В данной классификации перечисляются все отклонения зубов, альвеолярных отростков и тела челюстей для каждой челюсти отдельно, например: протракция (смещение вперед) зубного ряда верхней челюсти, ретракция (смещение кзади) нижнего зубного ряда, абстракции фронтальных зубов обеих челюстей.

Классификация В.Ю. Курляндского

В классификации В.Ю. Курляндского зубочелюстные аномалии представлены достаточно полно.

I. Аномалии формы и расположения зубов.

-

Аномалии формы и размеров зубов: макродентия, микродентия, зубы шиповидные, кубовидные и др.

-

Аномалии положения отдельных зубов: поворот по оси, смещение в вестибулярном или оральном направлении, смещение в дисталь-ном или мезиальном направлении, нарушение высоты расположения в зубном ряду коронки зуба.

II. Аномалии зубного ряда.

III. Аномалии соотношения зубных рядов.

В классификации В.Ю. Курляндского приведены некоторые виды аномалий челюстей. Однако во всех трех группах этой классификации нет четкой согласованности названия группы с представленными в ней аномалиями. Например, третья группа аномалий названа «аномалии соотношения зубных рядов», вместе с тем в ней основное внимание уделено нарушениям роста челюстей и выделено только два аномальных прикуса: «открытый» и «глубокий».

Классификация Д.А. Калвелиса

Согласно морфологической классификации Д.А. Калвелиса, различают аномалии отдельных зубов, зубных рядов и прикуса.

I. Аномалии формы зубных рядов.

II. Аномалии прикуса.

В этой классификации автор использовал термины «прогнатия» и «прогения», которые не могут характеризовать аномалии окклюзии, так как характеризуют положение челюстей.

В 1969 г. А.А. Аникиенко и Л.И. Камышевой были разработаны основные положения об аномалиях зубо-челюстной системы, которые легли в основу классификации зубочелюстных аномалий Х.А. Каламкарова, а в дальнейшем - кафедры ортодонтии и детского протезирования МГМСУ (1989 г.).

Классификация Х.А. Каламкарова

Согласно классификации Х.А. Каламкарова, зубо-челюстные аномалии делятся на аномалии развития зубов, челюстных костей и сочетанные аномалии.

I. Аномалии развития зубов.

II. Аномалии челюстей.

-

Аномалии роста и развития челюстей. Эти аномалии приводят к чрезмерному их развитию или к задержке развития. Причем может быть нарушен рост всей челюсти или какого-то ее участка. Нарушение роста челюстных костей изменяет их размер (макро- или микрогнатия), что приводит к нарушению соотношения зубных рядов и их смыканию. Увеличение размеров челюстей, чаще нижней, является одним из симптомов акромегалии, а их недоразвитие (симметричное или пропорциональное) обнаруживается при болезни Крузона. У детей при синдроме Робена наблюдается задержка роста нижней челюсти.

-

Аномалии формы челюстей. У детей с врожденной расщелиной губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба резко изменяются рост челюстных костей и их форма.

-

Аномалии положения челюстей. С развитием ТРГ стало возможным определять не только размеры челюстных костей, но и их положение в черепе. Челюсть (верхняя или нижняя) может занимать переднее положение (прогнатия) или заднее положение (ретрогнатия). Она может смещаться в сторону (латерогнатия), может изменяться положение челюсти по вертикали (высокое или низкое).

-

Аномалии структуры челюстей. К этим аномалиям относятся структурные изменения челюстей в виде гипо- или гиперплазии. Аномалии челюстей являются причинами аномалий смыкания зубных рядов.

III. Аномалии смыкания зубных рядов.

Международная классификация

Всемирная организация здравоохранения на основе Международной классификации болезней 10-го пересмотра опубликовала в 1977 г. в Женеве Международную классификацию стоматологических болезней, в которой представлен раздел ортодонтических заболеваний.

Выделены:

По мнению Ю.М. Малыгина (2005 г.), «ортодонтическая программа в Международной классификации стоматологических болезней представляет собой слабую попытку классификации ЗЧЛА. Она неполная с морфологической точки зрения, нет в ней стройности. Неправильно представлена последовательность описываемых нарушений, а этиопатогенетический подход к построению классификации примитивен.

Для практической деятельности врача-ортодонта, в частности для дифференциальной диагностики ЗЧЛА, рассматриваемая классификация не может быть рекомендована.

С теоретической точки зрения она отражает уровень развития специальности и специалистов, составлявших данную классификацию, на конец XX века».

Классификация Ф.Я. Хорошилкиной

Классификация построена с учетом морфологических, функциональных, эстетических, этиопатогенетических и общих нарушений организма.

Классификация Ю.М. Малыгина

Системный подход позволяет установить, что причиной аномалий окклюзии являются зубоальвеолярные, гнатические или сочетанные формы аномалий.

Гнатическая часть лицевого скелета образована верхней и нижней челюстями, каждую из которых условно делят на зубоальвеолярную и базальную дуги. Они могут занимать различную позицию, что определяет вид смыкания.

Позиция представляет собой суммарный результат, обусловленный изменением размера и местоположения названных выше морфологических структур.

Опираясь на системный анализ, можно составить иерархию зубоальвеолярных и гнатических форм аномалий окклюзии.

Нарушение окклюзии - ведущий симптом, при наличии которого больной обращается к врачу или его направляют на лечение. Он отражает различные морфологические отклонения в строении зубочелюстной системы и лицевого скелета.

Автор приводит таблицу, в которой приведено 27 симптоматических диагнозов без учета правой и левой сторон смыкания зубных рядов. Возможны различные виды смыкания зубных рядов справа и слева, в связи с чем количество вариантов симптоматических диагнозов возрастает.

По нашему мнению, автор исходил только из наличия смыкания зубных рядов, и в таблице приводятся такие формулировки, как «открытое смыкание зубных рядов», «глубокое смыкание зубных рядов».

В первом случае никогда не бывает смыкания зубных рядов, а во втором случае при наличии глубокого резцового перекрытия может быть смыкание или оно может отсутствовать.

На основании вышеизложенного сделаны выводы.

-

Нет классификации аномалий зубочелюстной системы, которая бы объясняла (принимала во внимание) аномалии на уровне зубных рядов, апикальных базисов челюстей, челюстных костей с учетом деятельности мышц и ВНЧС, которые могут привести к аномалии окклюзии зубных рядов.

-

Прикус не является анатомическим образованием, а есть результат вида окклюзии зубных рядов, и поэтому не может быть четких терминов, которые могли бы его охарактеризовать.

-

Термины «прогнатия», «прогения», так же как и термины «прогнатический» и «прогенический» прикус, не характеризуют вид аномалии окклюзии, так как имеют отношение к челюстным костям, но не к прикусу.

-

Термины «антериальный» и «постериальный» прикус не отражают вид аномалии прикуса, так как не указывается точка отсчета и нельзя определить, по отношению к чему антериально или постериально.

-

Термины «латерогнатия» и «латерогения» также не характеризуют вид аномалии окклюзии зубных рядов.

-

Термин «открытый прикус» не отражает патологического прикуса, так как открытого смыкания зубных рядов не может быть, поскольку нет смыкания, а следовательно, нет окклюзии зубных рядов.

Соотношение зубных рядов и смыкание зубных рядов не одно и то же, так как зубные ряды могут соотноситься друг к другу (также как и челюсти), но могут не смыкаться, и в этом случае окклюзия отсутствует.

Из этого следует, что целесообразно определять не вид прикуса, а, более правильно, определять вид окклюзии зубных рядов, так как первым признаком ее нарушения в сагиттальной, вертикальной и трансверсальной плоскостях является нарушение смыкания.

К дистальной окклюзии может привести как верхняя прогнатия, или макрогнатия, так и нижняя ретрогнатия, или микрогнатия.

К мезиальной окклюзии может привести как нижняя прогнатия, или макрогнатия, так и верхняя микрогнатия, или ретрогнатия, то есть если нижний зубной ряд смещен вперед по отношению к верхнему или верхний зубной ряд смещен кзади по отношению к нижнему, то и в том, и в другом случае будет формироваться смыкание зубных рядов и, несмотря на различные причины, приводящие к аномалии окклюзии, вид окклюзии будет одним и тем же.

Окклюзия - это смыкание зубных рядов при привычном статическом положении нижней челюсти (Персин Л.С., 1989 г.).

При нормальной окклюзии привычное положение нижней челюсти совпадает с ее центральным положением (центральной окклюзией).

При аномалиях окклюзии центральное положение нижней челюсти и ее привычное положение не совпадают, так как нижняя челюсть может занимать переднее или заднее положение (нижняя прогнатия, нижняя ретрогнатия).

При аномалиях окклюзии очень часто отсутствует смыкание зубов-антагонистов и формируется дизокклюзия зубных рядов.

Нами введено понятие физиологической окклюзии зубных рядов. Это нормальное смыкание зубных рядов, при котором создаются условия для нормального функционирования зубочелюстной системы.

На основании сделанных выше выводов разработана классификация аномалий окклюзии зубных рядов (Персин Л.С., 1989), причиной которых могут быть аномалии, формирующиеся на уровне зубных рядов, апикальных базисов челюстей, челюстных костей.

При наличии всех признаков, характерных для физиологической окклюзии, следует различать физиологическую окклюзию молочных и физиологическую окклюзию постоянных зубов (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Физиологическая окклюзия постоянных зубов

Нарушение окклюзии рассматривается в сагиттальной, трансверсальной и вертикальной плоскостях. Следует рассматривать вид смыкания зубных рядов в переднем и боковом участках зубных рядов. Если с одной стороны зубного ряда смыкание бугровое и образуется дистальный тип их смыкания, а с другой стороны может быть нормальное смыкание, то можно рассматривать смыкание боковой группы зубов как одностороннюю дистальную окклюзию.

Следует рассматривать соотношение боковых сегментов верхнего и нижнего зубных рядов. Боковой сегмент верхнего зубного ряда начинается от бугра клыка до мезиально-щечного бугра первого моляра. Боковой сегмент нижнего зубного ряда начинается от проксимальной контактной точки клыка и первого премоляра до межбугровой фиссуры первого моляра. В норме боковой сегмент верхнего зубного ряда соотносится с таковым нижнего зубного ряда.

Диагноз дистальной или мезиальной окклюзии ставится только в том случае, когда в боковых участках зубных рядов (слева и справа) смыкание происходит с образованием дистальной или мезиальной ступени и возникает дистальный или мезиальный вид смыкания зубных рядов.

Сагиттальные аномалии окклюзии

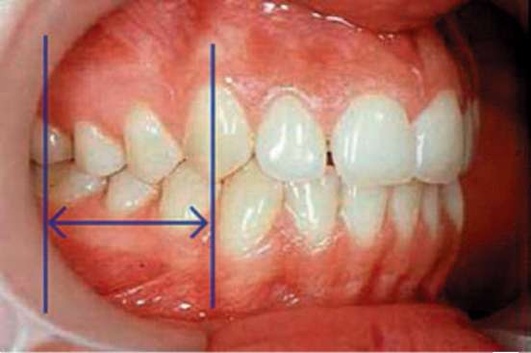

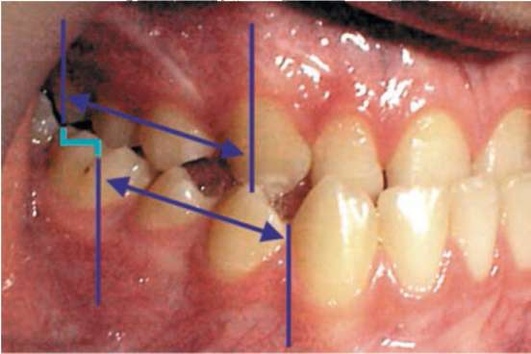

Дистальная окклюзия зубных рядов диагностируется, когда нарушено их смыкание в боковых участках, а именно: верхний зубной ряд смещен вперед по отношению к нижнему или нижний зубной ряд смещен кзади по отношению к верхнему. При этой аномалии боковой сегмент верхнего зубного ряда располагается впереди такового сегмента нижнего зубного ряда (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Взаимоположение сегментов зубных рядов пациентов с дистальной окклюзией

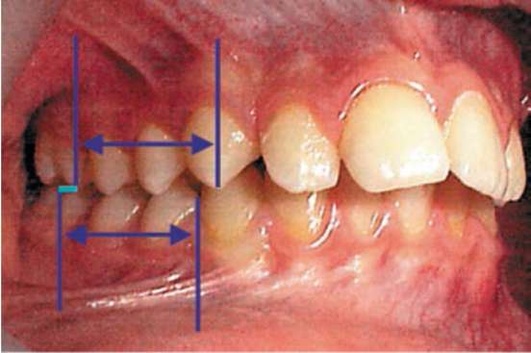

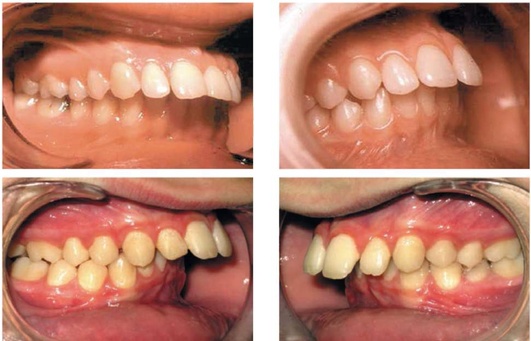

Мезиальная окклюзия зубных рядов наблюдается, когда нарушено их смыкание в боковых отделах, а именно: верхний зубной ряд смещен кзади по отношению к нижнему или нижний зубной ряд смещен вперед по отношению к верхнему. При этой аномалии боковой сегмент верхнего зубного ряда располагается позади такового сегмента нижнего зубного ряда (рис. 5.5). В переднем участке наблюдается формирование обратной резцовой окклюзии или дизокклюзии в результате перемещения зубов верхней челюсти - нёбно-ретрузия резцов, или вестибулярного перемещения резцов нижней челюсти - протрузия резцов.

Рис. 5.5. Взаимоположение сегментов зубных рядов пациентов с мезиальной окклюзией

При перемещении резцов верхней челюсти вперед или нижней кзади возникает дизокклюзия фронтальной группы зубов. Например: дизокклюзия в результате протрузии верхних резцов или ретрузии нижних резцов.

Вертикальные аномалии окклюзии

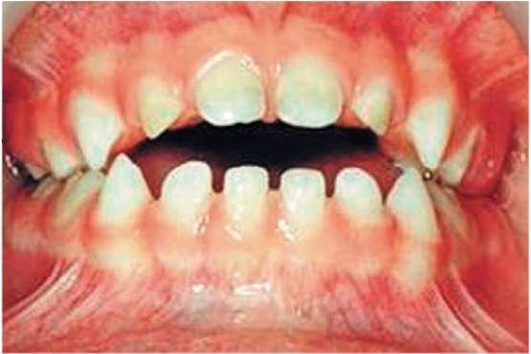

Вертикальная резцовая дизокклюзия - наблюдается отсутствие смыкания передней группы зубов (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Дизокклюзия

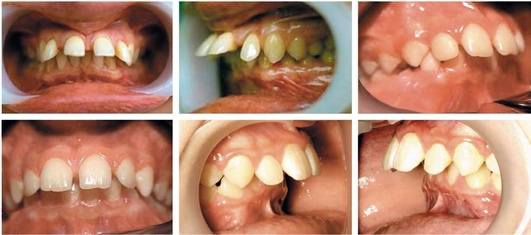

При глубоком резцовом перекрытии различают два вида аномалий окклюзии: глубокая резцовая дизокклюзия и глубокая резцовая окклюзия (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Глубокое резцовое перекрытие

Глубокая резцовая дизокклюзия - верхние резцы перекрывают одноименные нижние зубы без их смыкания.

При глубокой резцовой окклюзии верхние резцы перекрывают одноименные нижние зубы более чем на 1/3 высоты коронки. Смыкание резцов сохранено.

Трансверсальные аномалии окклюзии

Перекрестная окклюзия:

Рис. 5.8. Вестибулоокклюзия

Рис. 5.9. Палатоокклюзия

Рис. 5.10. Лингвоокклюзия

Классификация аномалий зубов, челюстей, окклюзии зубных рядов кафедры ортодонтии МГМСУ (1990)

Данная классификация выдержана в одном ключе: аномалии смыкания зубных рядов в сагиттальной, вертикальной, трансверсальной плоскостях характеризуются в зависимости от вида смыкания.

Признаки аномалий окклюзии

Признаки аномалий окклюзии можно определить в переднем и боковом участках зубных рядов в сагиттальном, вертикальном и трансверсальном направлениях.

В сагиттальном направлении: в переднем участке может быть сагиттальная резцовая дизокклюзия за счет протрузии верхних передних резцов и ретрузии нижних передних резцов. По величине сагиттальной щели можно судить о степени выраженности зубочелюстных аномалий (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

В переднем участке зубных рядов может быть прямая резцовая окклюзия, а также обратная резцовая окклюзия и дизокклюзия (рис. 5.12).

Дистальная окклюзия зубных рядов образуется тогда, когда боковой сегмент верхнего зубного ряда (от клыка до первого моляра) находится впереди аналогичного сегмента нижнего зубного ряда и образуется дистальная ступень (рис. 5.13).

По сагиттали может быть определена мезиальная окклюзия, боковой сегмент нижнего зубного ряда находится впереди аналогичного сегмента верхнего зубного ряда (рис. 5.14).

В вертикальном направлении в переднем участке верхние передние зубы не контактируют с нижними передними зубами и образуется вертикальная щель (рис. 5.15). По величине вертикальной щели можно судить о степени выраженности аномалии.

Рис. 5.12. Обратная резцовая окклюзия

Рис. 5.13. Дистальная окклюзия зубных рядов

Рис. 5.14. Мезиальная окклюзия

Рис. 5.15. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Может формироваться глубокое резцовое перекрытие, когда верхние передние зубы более чем на 1/3 перекрывают нижние передние зубы. В одном случае может быть сохранен режуще-бугорковый контакт (глубокая резцовая окклюзия) (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Глубокая резцовая окклюзия

В другом случае может быть увеличена глубина резцового перекрытия без сохранения режуще-бугоркового контакта (глубокая резцовая дизокклюзия) (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Глубокая резцовая дизокклюзия

В боковых участках зубных рядов тоже может формироваться дизокклюзия (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Дизокклюзия боковой группы зубов

В трансверсальном направлении.

В переднем участке можно диагностировать несовпадение средней межрезцовой линии (транверсальная резцовая окклюзия, дизокклюзия) (рис. 5.19).

По величине несоответствия можно судить о степени выраженности.

В боковых участках рядов можно выявить вестибулоокклюзию, палатоокклюзию и лингвоокклюзию (рис. 5.20).

Приведенная классификация выдержана в одном ключе: аномалии смыкания зубных рядов в сагиттальной, вертикальной, трансверсальной плоскостях характеризуются в зависимости от вида смыкания.

Рис. 5.19. Транверсальная резцовая окклюзия, дизокклюзия

Рис. 5.20. Перекрестная окклюзия зубных рядов

Всемирная организация здравоохранения рекомендует пользоваться Международной классификацией стоматологических болезней на основе Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Имеется много недоразумений, но тем не менее необходимо сопоставлять виды зубочелюстных аномалий, приведенные в Международной классификации болезней 10-го пересмотра, и классификации, предложенной кафедрой ортодонтии МГМСУ, утвержденной на X съезде ортодонтов России.

Таблица 5.1. Классификации зубочелюстных аномалий по Международной классификации болезней 10-го пересмотра и кафедры ортодонтии МГМСУ

| Международная классификация стоматологических болезней на основе Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Третье издание. Болезни органов пищеварения. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей | Название по Международной классификации болезней 10-го пересмотра | Код | Классификация кафедры ортодонтии МГМСУ. Одобрена на 10-м съезде ортодонтов России |

|---|---|---|---|

К00 |

Нарушение развития и прорезывания зубов |

1.0 |

Аномалии зубов |

К00.0 |

Адентия |

1.5 |

Аномалии количества зубов |

К00.00 |

Частичная адентия |

1.5.2 |

Гиподонтия (полная, частичная) |

К00.01 |

Полная адентия |

1.5.2 |

Гиподонтия (полная, частичная) |

К00.1 |

Сверхкомплектные зубы |

1.5.1 |

Гиперодонтия |

К00.2 |

Аномалии размеров и формы зубов |

1.1 1.4 |

Аномалии формы зуба Аномалии размера зуба |

К00.20 |

Макродентия |

1.4.1 |

Макродентия |

К00.21 |

Микродентия |

1.4.2 |

Микродентия |

К00.3 |

Крапчатые зубы |

1.2 |

Аномалии структуры зуба |

К00.4 |

Нарушения формирования зубов |

1.2 |

Аномалии структуры зуба |

К00.6 |

Нарушения прорезывания зубов |

1.6 |

Аномалии прорезывания зубов |

К00.62 |

Раннее прорезывание |

1.6.1 |

Раннее прорезывание |

К00.64 |

Позднее прорезывание |

1.6.2 |

Задержка прорезывания |

К00.80 |

Изменение цвета зубов |

1.3 |

Аномалии цвета зуба |

К07.3 |

Аномалии положения зубов |

1.7 |

Аномалии положения зубов |

К07.31 |

Смещение |

1.7.1 |

Вестибулярное |

1.7.2 |

Оральное |

||

1.7.3 |

Мезиальное |

||

1.7.4 |

Дистальное |

||

1.7.5 |

Супраположение |

||

1.7.6 |

Инфраположение |

||

К07.32 |

Поворот |

1.7.7 |

Поворот по оси |

К07.33 |

Диастема |

||

К07.34 |

Транспозиция |

1.7.8 |

Транспозиция |

2. |

Аномалии зубного ряда |

||

2.1 |

Нарушение формы |

||

2.2 |

Нарушение размера |

||

2.2.1 |

В трансверсальном направлении (сужение, расширение) |

||

2.2.2 |

В сагиттальном направлении (удлинение, укорочение) |

||

2.3 |

Нарушение последовательности расположения зубов |

||

2.4 |

Нарушение симметричности положения зубов |

||

2.5 |

Нарушение контактов между смежными зубами |

||

К07.30 |

Скученность |

2.5.1 |

Скученное положение |

2.5.2 |

Редкое положение |

||

К07.0 |

Основные аномалии размера челюсти |

3.0 |

Аномалии челюсти и их отдельных анатомических частей |

3.1 |

Нарушение формы |

||

3.2 |

Нарушение размера |

||

К07.00 |

Верхняя макрогнатия |

3.2.1 |

Верхняя макрогнатия |

К07.01 |

Нижняя макрогнатия |

3.2.2 |

Нижняя макрогнатия |

К07.02 |

Макрогнатия обеих челюстей |

3.2.3 |

Макрогнатия обеих челюстей |

К07.03 |

Верхняя микрогнатия |

3.2.4 |

Верхняя микрогнатия |

К07.04 |

Нижняя микрогнатия |

3.2.5 |

Нижняя микрогнатия |

К07.05 |

Микрогнатия обеих челюстей |

3.2.6 |

Микрогнатия обеих челюстей |

К07.1 |

Аномалии челюстно-черепных соотношений |

3.4 |

Нарушение положения челюстных костей |

К07.11 |

Нижняя прогнатия |

3.4.1 |

Нижняя прогнатия |

К07.12 |

Верхняя прогнатия |

3.4.2 |

Верхняя прогнатия |

К07.13 |

Нижняя ретрогнатия |

3.4.3 |

Нижняя ретрогнатия |

К07.14 |

Верхняя ретрогнатия |

3.4.4 |

Верхняя ретрогнатия |

К07.2 |

Аномалии соотношений зубных дуг |

4 |

Аномалии окклюзии зубных рядов |

4.1 |

В боковом участке |

||

4.1.1 |

По сагиттали |

||

К07.20 |

Дистальный прикус |

4.1.1.1 |

Дистальная окклюзия |

К07.21 |

Мезиальный прикус |

4.1.1.2 |

Мезиальная окклюзия |

К07.24 |

Открытый прикус |

4.1.2 |

Вертикальная дизокклюзия |

К07.25 |

Перекрестный прикус |

4.1.3 |

По трансверсали: перекрестная окклюзия |

4.1.3.1 |

Вестибулоокклюзия |

||

4.1.3.2 |

Палатиноокклюзия |

||

4.1.3.3 |

Лингвоокклюзия |

||

4.2 |

Во фронтальном участке |

||

К07.22 |

Горизонтальное перекрытие |

4.2.1 |

По сагиттали: сагиттальная резцовая дизокклюзия |

К07.27 |

Заднеязычный прикус |

4.2.2 |

Обратная резцовая окклюзия |

4.3 |

По вертикали |

||

4.3.1 |

Вертикальная резцовая дизокклюзия |

||

4.3.2 |

Прямая резцовая окклюзия |

||

К07.23 |

Чрезмерно глубокий вертикальный прикус |

4.3.3 |

Глубокая резцовая окклюзия |

4.3.4 |

Глубокая резцовая дизокклюзия |

||

4.4 |

По трансверсали |

||

К07.26 |

Смещение зубных дуг |

4.4.1 |

Трансверсальная резцовая окклюзия |

К07.26 |

Смещение зубных дуг |

4.4.2 |

Трансверсальная резцовая дизокклюзия |

5.0 |

Аномалии окклюзии пар зубов-антагонистов |

||

5.1 |

По сагиттали |

||

5.2 |

По вертикали |

||

5.3 |

По трансверсали |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

-

Проффит У.Р. Современная ортодонтия / Уильям Р. Проффит; пер. с англ.; Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. Л.С. Персина. М.: МЕДпресс-информ, 2θ0б. 560 с.

-

Персин Л.С. Ортодонтия. Современные методы диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий. Руководство для врачей. М., 2007. 248 с.

-

Персин Л.С. Виды зубочелюстных аномалий и их классифицирование. М., 2010. 44 с.

-

Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 640 с.

-

Алимова М.Я. Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая характеристика нозологических форм: учеб. пособие / М.Я. Алимова, Л.Н. Максимовская, Л.С. Персин, О.О. Янушевич // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 204 с.