Пульмонология

Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-5323-0 |

Аннотация

В книге обсуждаются общие и частные вопросы пульмонологии, даются рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний органов дыхания.

В подготовке издания в качестве авторов и рецензентов участвовали ведущие сотрудники НИИ пульмонологии ФМБА России, ЦНИИ туберкулеза РАН, Института иммунологии ФМБА России, Санкт-Петербургского государственного университета, Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова и других медицинских учреждений страны.

Сокращенная версия руководства включает всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования.

Предназначено терапевтам, пульмонологам, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам старших курсов медицинских вузов.

Издание представляет собой сокращенную версию книги «Пульмонология. Национальное руководство», вышедшей в 2013 г. под эгидой Российского респираторного общества при активном участии сотрудников крупнейших научно-исследовательских учреждений России, и отражает современный уровень развития данной области медицины.

Благодаря объединению в авторский коллектив большинства ведущих специалистов России по респираторной медицине удалось создать переработанное руководство, отражающее согласованную позицию отечественной научной школы по всем актуальным проблемам заболеваний дыхательной системы.

В России, как и в большинстве развитых стран мира, чрезвычайно распространены заболевания дыхательной системы, в частности пневмонии, бронхиальная астма, хроническая об-структивная болезнь легких, рак легкого, которые представляют огромную социально значимую проблему. В сокращенной версии руководства приведены современные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению респираторных заболеваний. Особое внимание уделено ведению больных с инфекционными и обструктивными заболеваниями легких. Изложены диагностические подходы к пациентам с основными пульмонологическими синдромами: одышкой, кашлем, болью в грудной клетке. Представлены достижения в оказании больным высокотехнологичной медицинской помощи, в частности трансплантации легких, респираторной поддержки и др.

Рекомендации по диагностике и лечению основаны на обширном клиническом опыте работы ведущих отечественных учреждений и результатах многоцентровых научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом.

Мы надеемся, что информация, изложенная в краткой версии, послужит стандартом оказания пульмонологической помощи в России, будет способствовать дальнейшему снижению заболеваемости и смертности от заболеваний респираторной системы.

Актуальность издания определяется ограниченным выбором на рынке медицинской литературы отечественных компактных (карманных) руководств такого уровня для повседневного использования врачами.

Любые замечания и предложения по совершенствованию данного руководства будут с благодарностью приняты авторами и учтены при переиздании книги.

Главный редактор академик РАН, профессор

А. Г. Чучалин

Определение

Дыхательная недостаточность (ДН) - неспособность системы дыхания обеспечить нормальный газовый состав артериальной крови.

Более практично следующее определение: ДН - патологический синдром, при котором парциальное напряжение кислорода в артериальной крови (РаО2) меньше 60 мм рт.ст. и/или парциальное напряжение углекислого газа (РаСО2) больше 45 мм рт.ст.

В литературе можно встретить другие сходные определения ДН, в которых количественные критерии газового состава крови несколько различаются, например уровень РаО2, отвечающий критериям ДН, предлагают считать ниже 55 мм рт.ст., а уровень РаСО2 - выше 50 мм рт.ст. Следует отметить, что напряжение газов крови для конкретного индивидуума может зависеть от разных факторов, таких как барометрическое давление, фракция кислорода во вдыхаемом воздухе, положение и возраст пациента [зависимость РаО2 от возраста выражается уравнением: РаО2 = 104 - 0,27 × возраст (лет)] и др.

Классификация

Существует несколько типов классификаций ДН:

Патогенетическая классификация дыхательной недостаточности

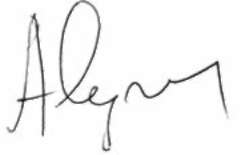

Различают две большие категории ДН: гипоксемическую (паренхиматозную, легочную, или ДН 1-го типа) и гиперкапническую (вентиляционную, «насосную», или ДН 2-го типа, рис. 39-1).

Γипоксемическая ДН характеризуется гипоксемией, трудно корригируемой кислородотерапией. Обычно эта форма возникает на фоне таких тяжелых паренхиматозных заболеваний легких, как пневмония, острый респираторный синдром взрослых (ОРДС), отек легких.

Кардинальным признаком вентиляционной ДН является ги-перкапния; гипоксемия также присутствует, но обычно хорошо поддается терапии кислородом. Вентиляционная ДН может развиваться вследствие нарушений функции «дыхательной помпы» и дыхательного центра. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и дисфункция дыхательной мускулатуры - наиболее частые причины вентиляционной ДН, за ними следуют ожирение, кифосколиоз, заболевания, сопровождающиеся снижением активности дыхательного центра, и др.

Классификация дыхательной недостаточности по скорости развития

По скорости развития различают острую и хроническую ДН. Острая дыхательная недостаточность (ОДН) развивается в течение нескольких дней, часов или даже минут и требует проведения интенсивной терапии, так как может представлять непосредственную угрозу для жизни больного. При быстром развитии ДН не успевают включиться компенсаторные механизмы со стороны систем дыхания, кровообращения, кислотно-основного состояния (КОС) крови. Характерным признаком ОДН является нарушение КОС крови - респираторный ацидоз при вентиляционной ДН (pH <7,35) и респираторный алкалоз при паренхиматозной ДН (pH >7,45). ОДН практически всегда сопровождается нарушениями гемодинамики.

Хроническая дыхательная недостаточность (ХДН) развивается в течение ряда месяцев-лет. Начало может быть незаметным, постепенным, или она может развиться при неполном восстановлении после острой ДН. Длительное существование хронической ДН способствует включению компенсаторных механизмов - полицитемии, повышению сердечного выброса, нормализации респираторного ацидоза за счет задержки почками бикарбонатов.

Острая ДН может развиваться и у пациентов с уже существующей хронической ДН - так называемая ОДН на фоне ХДН. Синонимами этой формы являются «обострение ХДН» или «декомпенсация ХДН».

Классификация дыхательной недостаточности по скорости развития

Классификация дыхательной недостаточности по степени тяжести

Классификация дыхательной недостаточности по степени тяжести основана на газометрических показателях (табл. 39-1). Данная классификация является универсальной и имеет большое практическое значение; так, например, степень II предполагает обязательное назначение кислородотерапии, а степень III - чаще всего респираторной поддержки.

| Степень | РаО2, мм рт.ст. | SаО2, % |

|---|---|---|

Норма |

≥80 |

≥95 |

I |

60-79 |

90-94 |

II |

40-59 |

75-89 |

III |

<40 |

<75 |

Классификация дыхательной недостаточности по анатомическому принципу

Кроме заболеваний легких, к развитию ДН может приводить и большое количество «внелегочных» заболеваний. ДН иногда развивается при поражении любого отдела или звена системы внешнего дыхания. Условно среди причин ДН принято выделять поражение центральной нервной системы (ЦНС) и дыхательного центра; нейромышечные заболевания, болезни грудной клетки, болезни дыхательных путей и альвеол (табл. 39-2).

Клинические проявления

Клинические проявления ДН зависят от этиологии и типа ДН, ее тяжести. Наиболее универсальными симптомами ДН являются диспноэ, признаки и симптомы гипоксемии, гиперкапнии, дисфункции дыхательной мускулатуры.

| Поражение звена аппарата дыхания | Пример ДН |

|---|---|

Центральная нервная система и дыхательный центр |

Передозировка наркотических средств; гипотиреоз, центральное апноэ; нарушение мозгового кровообращения |

Нейромышечная система |

Синдром Гийена-Барре; ботулизм; миастения; болезнь Дюшенна; слабость и утомление дыхательных мышц |

Грудная клетка |

Кифосколиоз; ожирение; состояние после торакопластики; пневмоторакс; плевральный выпот |

Дыхательные пути |

Ларингоспазм; отек гортани; бронхиальная астма; ХОБЛ; муковисцидоз; облитерирующий бронхиолит |

Альвеолы |

Пневмония; ОРДС; отек легких; альвеолиты; легочные фиброзы; саркоидоз |

Один из наиболее универсальных симптомов ДН - диспноэ или одышка, т.е. некомфортное либо неприятное ощущение собственного дыхания. Диспноэ при ДН чаще всего определяется больным как «ощущения дыхательного усилия» и очень тесно связано с активностью инспираторных мышц и дыхательного центра. Гипоксемия и гиперкапния также вносят важный вклад в развитие диспноэ, однако корреляции между РаO2 и РаСO2 и диспноэ довольно слабые, поэтому классификации ДН не могут быть основаны на градациях диспноэ. У пациентов с вентиляционной ДН респираторная поддержка является наиболее эффективным методом коррекции диспноэ, и если одышка не уменьшается, то должны исключаться другие ее возможные причины, например эмболия легочной артерии, пневмоторакс и др.

Клинические проявления гипоксемии (РаО2 ≤60 мм рт.ст.) трудно отграничить от других проявлений ДН (например, гипер-капнии). Наиболее чувствительным органом-мишенью для ги-поксемии является головной мозг, поражение которого наступает раньше других органов. При снижении РаО2 до 55 мм рт.ст. у нормального индивидуума нарушается память на текущие события, а при уменьшении РаО2 до 30 мм рт.ст. происходит потеря сознания. У пациентов с сосудистыми поражениями головного мозга клинические симптомы могут появляться и при менее выраженных значениях РаО2. Важным клиническим признаком гипоксе-мии является цианоз. Он отражает тяжесть гипоксемии, независимо от ее причины, и появляется при повышении концентрации восстановленного гемоглобина в капиллярной крови более 5 г/дл, т.е. обычно при РаО2 <60 мм рт.ст. и SaO2 <90%. Для ДН характерен центральный цианоз, при котором артериальная кровь, покидающая левый желудочек, недостаточно оксигенирована.

Характерными гемодинамическими эффектами гипоксемии являются тахикардия и умеренная артериальная гипотензия. Маркёры хронической гипоксемии - вторичная полицитемия и легочная гипертензия. Длительно существующая легочная гипертензия приводит к развитию легочного сердца и застойной сердечной недостаточности.

Клинические эффекты гиперкапнии (РаСО2 ≥45 мм рт.ст.) могут быть результатом как повышенного ответа со стороны симпатической нервной системы, так и прямого действия избытка СО2 на ткани. Основными проявлениями повышения РаСО2 являются гемодинамические эффекты (тахикардия, повышение сердечного выброса, системная вазодилатация - у больных с гипер-капнией, как правило, теплые конечности) и эффекты со стороны центральной нервной системы (хлопающий тремор, бессонница, частые пробуждения ночью и сонливость в дневное время, утренние головные боли, тошнота). При быстром повышении РаСО2 возможно развитие гиперкапнической комы, что связано с повышением мозгового кровотока, внутричерепного давления и развитием отека мозга. Как правило, гиперкапническая кома сопровождается отеком сосков дисков зрительных нервов. Толерантность к хронической гиперкапнии при условии адекватной оксигенации может быть значительной, некоторые больные адаптированы к РаСО2 до 90-140 мм рт.ст.

К физикальным признакам, характеризующим дисфункцию (утомление и слабость) дыхательной мускулатуры, относятся тахипноэ и изменение дыхательного паттерна (стереотипа). Та-хипноэ - частый признак легочных и сердечных заболеваний, повышение частоты дыхания >25 мин-1 может быть признаком начинающегося утомления дыхательных мышц. Брадипноэ (ЧД <12 мин-1) является более серьезным прогностическим признаком, чем тахипноэ. Постепенная смена частого дыхания редким может быть предвестником остановки дыхания. «Новый» паттерн дыхания характеризуется вовлечением дополнительных групп дыхательных мышц и, возможно, является отражением попытки дыхательного центра выработать оптимальную стратегию во время стрессовых условий. Могут вовлекаться мышцы верхних дыхательных путей в виде активных раздуваний крыльев носа.

При осмотре и пальпации надключичных областей может быть обнаружено синхронное с дыханием напряжение лестничных мышц. При быстро развившейся тяжелой бронхиальной обструкции происходит активное вовлечение в процесс дыхания грудино-ключично-сосцевидных мышц. При пальпации также можно обнаружить активное сокращение брюшных мышц во время выдоха. Данный признак присутствует при тяжелом ограничении воздушного потока и гиперинфляции легких.

При высокой нагрузке на аппарат дыхания теряется мягкая и синхронная инспираторная экскурсия кнаружи груди и живота, что приводит к так называемой торакоабдоминальной асин-хронии. В крайних случаях утомления и слабости дыхательных мышц может выявляться явное парадоксальное дыхание: во время вдоха живот втягивается вовнутрь, а грудная клетка движется кнаружи.

Работа дыхания при ОДН может увеличиться в 10-20 раз. К сожалению, клинически очень трудно аккуратно оценить «избыточную» работу дыхания. Ориентировочными признаками избыточной работы дыхания являются такие симптомы, как тахикардия, потливость, парадоксальный пульс, ЧД выше 30-35 мин-1, использование в акте дыхания вспомогательной мускулатуры.

Диагностика

Основной инструментальный метод оценки ДН - газовый анализ артериальной крови. Важнейшими показателями являются РаО2, РаСО2, рН и уровень бикарбонатов НСО3- артериальной крови, причем серийное, или динамическое исследование этих показателей имеет большее значение, чем однократный анализ. Обязательный критерий ДН - гипоксемия. В зависимости от формы ДН возможно развитие как гиперкапнии (РаСО2 >45 мм рт. ст), так и гипокапнии (РаСО2 <35 мм рт.ст.). Для ОДН характерно развитие респираторного ацидоза (рН <7,35) или респираторного алкалоза (рН >7,45).

Взаимоотношения РаСО2 и рН можно представить в виде следующих правил:

Повышенный уровень бикарбонатов (≥26 ммоль/л) говорит о предшествующей хронической гиперкапнии, так как метаболическая компенсация респираторного ацидоза требует определенного времени - не менее 3 сут.

Большое практическое значение имеет оценка альвеолоарте-риального градиента по кислороду:

Р(А-а)О2 = FiО2 × (Pbar - РН2О) - (PaО2 + PaCО2 / R).

При условии, что FiО2 = 0,21, Pbar (атмосферное давление) = = 760 мм рт.ст., РН2О (парциальное давление паров воды) = = 47 мм рт.ст. и R (респираторный коэффициент) = 0,8. Возможно использование упрощенной формулы:

Р(А-а)О2 = 147 - (PaО2 + 1,25 PaCО2).

В норме Р(А-а)О2 = 8-15 мм рт.ст. или рассчитывается по формуле:

Р(А-а)О2 = 2,5 + 0,21 × возраст (лет).

При Р(А-а) О2 >15 мм рт.ст. предполагаются следующие причины нарушения газообмена: VА/Q дисбаланс, снижение диффузионной способности, увеличение истинного шунта.

Для приблизительной оценки истинного шунта возможно использование пробы с ингаляцией 100% О2 (что достаточно просто у интубированного больного и довольно сложно у больного со спонтанным дыханием, так как необходимо добиться полной герметизации дыхательных путей). Фракция шунта вычисляется по правилу: на каждые 100 мм рт.ст. РаО2 ниже 700 мм рт.ст. приходится 5% шунтового кровотока, т.е. при РаО2 = 700 мм рт.ст. шунт = 0%, при РаО2 = 600 мм рт.ст. шунт = 5%, при РаО2 = 100 мм рт.ст. шунт = 30%.

Все изменения, выявленные при рентгенографии грудной клетки, у больных с ДН условно можно разделить на следующие группы:

-

затемнение одного легкого (табл. 39-3).

| «Чистые» легкие | Диффузные двусторонние затемнения | Лобарное затемнение | Полное затемнение одного легкого |

|---|---|---|---|

Интракардиальный шунт. Внутрилегочный шунт. Бронхиальная астма. ХОБЛ. Пневмоторакс. Ожирение |

Массивная пневмония. ОРДС. Отек легкого. Аспирация. Легочное кровотечение |

Долевая пневмония. Инфаркт легкого. Ателектаз |

Аспирация. Плевральный выпот. Инфаркт легкого. Ателектаз легкого. Интубация главного бронха. Контузия легкого. Пневмония. Контралатеральный пневмоторакс |

Наряду с показателями газового состава крови, основные тесты ФВД позволяют не только оценивать тяжесть ДН и вести наблюдение за состоянием больного, но и определять возможные механизмы развития ДН, оценивать ответ больных на проводимую терапию. Различные тесты ФВД позволяют охарактеризовать проходимость верхних и нижних дыхательных путей, состояние легочной паренхимы, сосудистой системы легких и дыхательных мышц. Использование простых показателей ФВД - ПСВ, ОФВ1, ЖЕЛ, ФЖЕЛ - может быть полезно для первичной оценки тяжести функциональных нарушений и динамического наблюдения за больными. При снижении общей емкости легких (TLC) до уровня менее 80% должных значений, пропорциональном уменьшении всех легочных объемов и нормальном соотношении ОФВ1/ФЖЕЛ (>80%) говорят о ре-стриктивном синдроме. Для обструктивного синдрома характерно снижение отношения ОФВ1/ФЖЕЛ, потоковых показателей, повышение бронхиального сопротивления и увеличение легочных объемов. Возможна комбинация рестриктивных и обструктивных нарушений.

К сожалению, проведение функциональных легочных тестов часто неосуществимо из-за тяжести состояния, нарушения сознания и кооперации больных. У больных, находящихся на ИВЛ, при помощи функционального модуля респиратора возможна оценка таких параметров механики дыхания, как сопротивление дыхательных путей ®, общая податливость легких и грудной клетки (С), внутренний РЕЕР и работа дыхания.

Большое значение в настоящее время придается оценке функции дыхательных мышц. Наиболее простым методом является оценка максимального инспираторного (MIP) и экспираторного (MEP) давлений в полости рта. Недостатки метода - его зависимость от кооперации с больным и «нефизиологичность» дыхательного маневра. Для больных, находящихся в критическом состоянии, для измерения MIP предложены специальные приемы с использованием однонаправленных клапанов. Оценка активности дыхательного центра (центрального драйва) довольно сложна, наиболее доступными и практичными являются тесты Р0.1 и VT/TI (инспираторный поток).

Общие принципы лечения

Все методы терапии ДН условно можно разделить:

Этиотропная терапия, к сожалению, далеко не всегда возможна при ДН. В основном устранить причину ДН можно при ОДН. Примером такой терапии являются антибиотики при инфекциях трахеобронхиального дерева, пневмониях, дренирование плевральной полости при развитии пневмоторакса, плеврита, тромболитическая терапия при тромбоэмболии легочной артерии, удаление инородного тела при механической обструкции дыхательных путей и др. При ХДН очень редко удается радикально изменить течение ДН, хотя в последнее время и это стало возможным благодаря развитию трансплантации легких (при ХОБЛ, интерсти-циальном легочном фиброзе, муковисцидозе и др).

Поддержание проходимости дыхательных путей

Для обеспечения проходимости дыхательных путей применяются препараты разных классов - бронходилататоры и мукорегуляторы. Бронходилататоры (β2-агонисты, антихолинергические препараты, теофиллины) являются препаратами первой линии при бронхообструктивных заболеваниях (бронхиальная астма, ХОБЛ), однако они имеют определенное значение и при других заболеваниях, так как обструкция дыхательных путей за счет развития бронхоспазма и нарушения отхождения мокроты является универсальным осложнением многих форм ДН.

Мобилизация и удаление мокроты могут быть успешно достигнуты при помощи методов кинезитерапии. Традиционный метод - постуральный дренаж с перкуссией и вибрацией грудной клетки. Однако он довольно трудоемкий, дорогой и, кроме того, может спровоцировать бронхоспазм и ухудшение респираторных функций (транзиторная гипоксемия). У больных с повышенной продукцией мокроты используется метод кашлевой техники - 1-2 форсированных выдоха от исходно низких легочных объемов с последующей релаксацией и контролируемым дыханием.

В ряде случаев проходимость дыхательных путей может быть обеспечена только при помощи эндотрахеальной интубации. Интубация трахеи (ИТ) является наиболее эффективным способом защиты дыхательных путей больного от аспирации, что особенно актуально для больного в бессознательном состоянии; кроме того, ИТ позволяет обеспечить клиренс бронхиального секрета из центральных дыхательных путей, устранить механическую обструкцию верхних дыхательных путей и, наконец, является способом связи больного с контуром респиратора при проведении респираторной поддержки. Однако ИТ может сопровождаться развитием серьезных осложнений: манипуляции на верхних дыхательных путях могут спровоцировать развитие ларингоспазма или бронхоспазма, а начало вентиляции легких с положительным давлением - вызвать снижение венозного возврата к сердцу, баротравму и остановку сердца. Подготовка к ИТ включает проведение максимальной оксигенации и регидратации больного.

Проведение трахеостомии обычно показано больным, для которых высока вероятность проведения респираторной поддержки более 10-14 сут. Трахеостомия позволяет улучшить комфорт больного (возможен разговор, прием пищи), снижает риск развития повреждения гортани, облегчает уход за дыхательными путями больного, а кроме того, приводит к уменьшению сопротивления дыхательных путей. Однако данная процедура может приводить к развитию инфекционных осложнений, кровотечений и стенозу трахеи. Использование перкутанной дилатационной трахеостомии является более безопасной альтернативой традиционной трахеостомии.

Нормализация транспорта кислорода

Главной задачей лечения ДН является обеспечение нормальной оксигенации организма, так как выраженная гипоксия обладает потенциально летальными эффектами. Назначение кислорода - один из основных методов терапии ДН. Кроме того, улучшение транспорта О2 может быть достигнуто за счет использования положительного давления в дыхательных путях, некоторых ЛС, изменения положения больного, оптимизации сердечного выброса и гематокрита, респираторной поддержки. Показания к ургентной (неотложной) и длительной кисло-родотерапии представлены ниже (табл. 39-4).

| Показания | PaO2, мм рт.ст. | SaO2,% | Особые условия |

|---|---|---|---|

Абсолютные |

≤55 |

≤88 |

Нет |

Относительные (при наличии особых условий) |

55-59 |

89 |

Легочное сердце, отеки, полицитемия (гематокрит >55%) |

Нет показаний (за исключением особых условий) |

≥60 |

≥90 |

Десатурация при нагрузке; десатурация во время сна; болезнь легких с тяжелым диспноэ, уменьшающимся на фоне О2 |

Показания к ургентной кислородотерапии

Абсолютных противопоказаний к O2-терапии нет.

Целью кислородотерапии является коррекция гипоксемии и достижение значений РаО2 60-70 мм рт.ст. или сатурации артериальной крови (SaO2) 90-93%. Благодаря сигмовидной форме кривой диссоциации оксигемоглобина повышение РаО2 более 60 мм рт.ст. приводит лишь к незначительному увеличению SaO2 и содержанию кислорода в артериальной крови (СаО2).

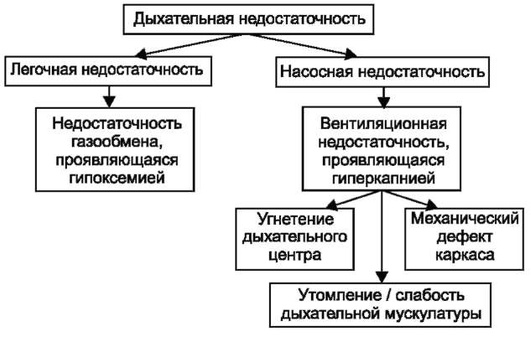

Существует несколько систем для доставки кислорода в дыхательные пути пациента (рис. 39-2, табл. 39-5). Самые простые и удобные носовые канюли. Они позволяют создавать кислородно-воздушную смесь с FiO2 до 24-40% при потоке О2 1-5 л/мин. Носовые канюли - наиболее часто используемая система при терапии ХДН, они также находят широкое применение в острых ситуациях. Простая лицевая маска позволяет создавать FiO2 от 35 до 50% при потоке кислорода 6-10 л/мин. Для обеспечения «вымывания» СО2 рекомендуется поток О2 более 5 л/мин. Маска предпочтительна для больных, которые дышат ртом, а также пациентов с повышенной раздражительностью слизистой носа. Маска Вентури - тип маски, способный обеспечивать довольно точные значения FiO2 (например, 24; 28; 31; 35; 40%), не зависящие от минутной вентиляции больного. Принцип ее работы основан на эффекте Вентури: кислород, проходя через узкое отверстие, создает область пониженного давления, и как следствие - захват воздуха. Маска Вентури признана наиболее безопасным и эффективным способом доставки кислорода у больных с гиперкапнической ДН.

| Система | Поток кислорода, л/мин | Фракция О2 во вдыхаемой смеси (FiO2) |

|---|---|---|

Носовые канюли |

1 |

0,24 |

2 |

0,28 |

|

3 |

0,31 |

|

4 |

0,35 |

|

5 |

0,4 |

|

Простая маска |

5-15 |

0,4-0,6 |

Нереверсивная маска |

4-10 |

0,4-0,95 |

Маска Вентури |

4-12 |

0,28-0,5 |

Однако при тяжелой гипоксемии и потребности в FiO2 более 50% и канюли, и простая маска могут оказаться неэффективными методами доставки О2. В данной ситуации используют маски с расходным мешком (нереверсивные), позволяющие при плотной подгонке к лицу достигать FiO2 до 90%, однако плотное крепление малокомфортно и плохо переносится. Если адекватная оксигенация не может быть достигнута при помощи повышения FiO2, следует рассмотреть вопрос о респираторной поддержке.

Использование положительного давления в дыхательных путях возможно как при спонтанном дыхании больного - метод терапии постоянным положительным давлением в дыхательных путях (continuous positive airway pressure - CPAP), так и при проведении респираторной поддержки - положительное давление в конце выдоха (positive end-expiratory pressure - PEEP). Отличием СРАР и РЕЕР является создание давления на вдохе и выдохе при СРАР и только на выдохе - при РЕЕР. СРАР проводится при помощи герметичной носовой (или лицевой) маски и генератора воздушного потока.

CPAP находит применение в качестве самостоятельного метода при ДН у больных с синдромом ночного апноэ, трахеомаляци-ей, рестриктивными заболеваниями грудной клетки, отеком легких. Доказанными эффектами СРАР являются предотвращение и расправление ателектазов, повышение легочных объемов, уменьшение дисбаланса VA/Q и внутрилегочного шунтового кровотока, повышение оксигенации, комплаенса легких, перераспределение жидкости в ткани легких. Важный механизм СРАР - усиление клиренса бронхиального секрета за счет повышения коллатеральной вентиляции между вентилируемыми и ателектазированными альвеолами, создания давления за областью обструкции и «выталкивания» секрета в более центральные дыхательные пути.

Вентиляционно-перфузионный дисбаланс улучшает ингаляционный оксид азота (NO). NO является селективным вазо-дилататором, так как вызывает вазодилатацию только в хорошо вентилируемых отделах легких, приводя к уменьшению шунтово-го кровотока и улучшению оксигенации. Кроме того, NO снижает давление в легочной артерии, и поэтому его использование целесообразно у больных с ДН с легочной гипертензией и недостаточностью правого желудочка. Ингаляционный NO также обладает потенциалом уменьшения формирования интерстициального отека легкого и снижает секвестрацию нейтрофилов в ткани легких. В настоящее время использование ингаляционного NO рекомендовано у больных с рефрактерной гипоксемией (PaO2 / FiO2 <120) и высоким легочным сопротивлением (PVR >400 дин×с×см-5), критерием ответа на NO является повышение PaO2/FiO2, как минимум, на 20%. Средние дозы NO при ОРДС составляют 5-20 ppm.

Задачей гемодинамической поддержки при ДН является поддержание адекватного сердечного выброса и доставки кислорода к тканям при минимально возможном окклюзионном давлении в легочной артерии. При наличии гипотензии назначают препараты для восполнения объема циркулирующей жидкости (растворы) и/или вазопрессоры. При повышенном объеме вну-трисосудистой жидкости и объемной перегрузке правого желудочка показано использование диуретиков. Для поддержания гематокрита в пределах 40-45% и повышения кислородтран-спортной функции крови рекомендовано использование трансфузии эритроцитарной массы. Превышение гематокритом этого уровня приводит к повышению вязкости крови, снижает перфузию центральной нервной системы и может снизить сердечный выброс.

Снижение нагрузки на аппарат дыхания

Снижение нагрузки на аппарат дыхания может быть достигнуто при помощи мероприятий, снижающих бронхиальное сопротивление (бронхолитики, гелиокс, трахеостомия, удаление бронхиального секрета) и повышающих комплаенс легких и грудной клетки (диуретики при отеке легких, эвакуация воздуха и жидкости из плевральной полости, расправление ателектазов).

Респираторная поддержка (искусственная вентиляция легких - ИВЛ) - наиболее эффективный метод снижения нагрузки на аппарат дыхания и коррекции нарушений оксигенации. В зависимости от того, насколько респиратор выполняет работу дыхания за пациента, различают контролируемую (принудительную, управляемую) вентиляцию: спонтанное дыхание отсутствует, весь процесс осуществляется респиратором, и вспомогательную (триггер-ную) вентиляцию (ВИВЛ): респиратор поддерживает, усиливает каждое дыхательное усилие больного. Основные задачи респираторной поддержки:

В зависимости от того, каким образом осуществляется связь между пациентом и респиратором, респираторная поддержка делится на инвазивную (связь пациент-респиратор обеспечивается при помощи интубационных и трахеостомических трубок) и не-инвазивную (носовые и ротовые маски; см. главы 41-42).

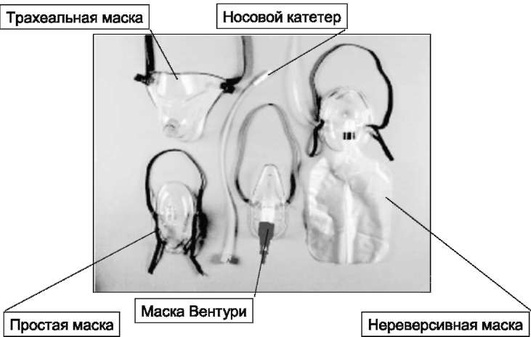

У больных с ДН на фоне обструктивных заболеваний легких эффективный метод уменьшения нагрузки на аппарат дыхания - ингаляции гелиокса (смесь гелия с кислородом с содержанием гелия от 60 до 80%). Достоинством такой смеси является более низкая плотность газа по сравнению с воздухом или кислородом (рис. 39-3); дыхание гелиоксом позволяет поддерживать лами-нарность потока при значительном повышении его скорости. Турбулентный поток имеет значительно большее сопротивление по сравнению с ламинарным. Дыхание гелиоксом позволяет снизить сопротивление потоку в дыхательных путях, что ведет к снижению работы дыхания и уменьшению риска развития утомления дыхательной мускулатуры. Кроме того, снижение сопротивления дыханию ведет к уменьшению перепадов внутригрудного давления и к коррекции гемодинамических нарушений.

Кислородно-гелиевые смеси используют при ОДН у больных с обострением БА, ХОБЛ, при обструктивных заболеваниях гортани и трахеи.

Показания и противопоказания к применению гелиокса

Терапия гелиоксом у больных с ОДН приводит к снижению диспноэ, парадоксального пульса, гиперкапнии, повышению пиковых инспираторного и экспираторного потоков и уменьшению гиперинфляции легких. Таким образом, терапия гелиоксом может рассматриваться как метод, позволяющий «прикрыть» наиболее уязвимый период ОДН, в который еще в полной мере не проявились свойства медикаментозной терапии.