Детская стоматология

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 |

Аннотация

Разделы учебника соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальности 31.05.03 "Стоматология" и рабочей программе дисциплины "Стоматология детская" 2015 года.

В учебнике отражены вопросы диагностики, клинической картины, лечения и профилактики основных стоматологических заболеваниях у детей. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его осложнений. Освещена тактика в отношении лечения заболеваний слизистой оболочки рта, пародонта, пороков развития твердых тканей зубов, а также вопросы оказания стоматологической помощи детям при травме зубов, воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. Представлены стоматологические аспекты генетических заболеваний в детском возрасте.

Согласно современным требованиям в учебник включены тестовые задания, соответствующие разделам дисциплины "Детская стоматология". Текст учебника сопровождается хорошим иллюстративным материалом.

Предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.

7.2. ПЕРИОДОНТИТ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ

Анатомические особенности постоянных зубов с несформированными корнями:

Диагностика

Анамнез

При сборе анамнеза необходимо учитывать:

Физикальное обследование (осмотр)

Внешний осмотр:

-

возможно нарушение конфигурации лица за счет коллатерального отека мягких тканей в области воспалительного процесса;

-

при пальпации лимфатических узлов часто наблюдается увеличение региональных лимфатических узлов на стороне причинного зуба;

-

наличие свищевого хода на коже в проекции очага хронического воспаления;

-

наличие травматического повреждения кожи, губ (ссадины, гематомы).

Внутриротовое обследование:

-

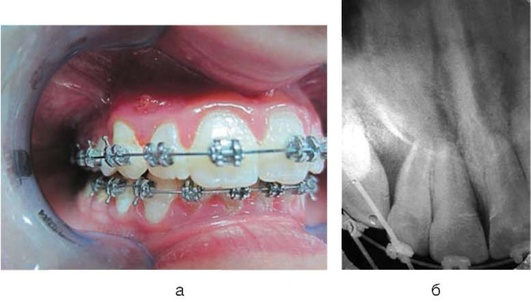

осмотр слизистой оболочки в области причинного зуба позволяет выявить гиперемию, отек, сглаженность, флюктуацию по переходной складке, ограниченный инфильтрат, болезненность при пальпации, наличие свищевого хода (рис. 7-10);

-

осмотр коронковой части зуба: изменение цвета зуба, наличие отлома коронки, трещины в твердых тканях, положение зуба в зубном ряду;

-

обнаружение и исследование кариозной полости: расположение, глубина, наличие сообщения с полостью зуба, болезненность при зондировании, наличие грануляционной ткани;

-

оценка состояния всех имеющихся зубов, особенно рядом стоящих;

-

оценка состояния периодонта: проведение вертикальной и горизонтальной перкуссии, определение степени подвижности зуба.

Лабораторные исследования

Возможно проведение исследования отделяемого из корневого канала при рецидивирующем течении хронического периодонтита для определения состава микрофлоры и определения чувствительности к различным группам антибиотиков, что повышает эффективность проводимой терапии.

Инструментальные исследования

Рентгенологический метод исследования позволяет выявить:

-

стадию развития зуба: степень сформированности корня, длину корней, толщину стенок, наличие раструба, ростковой зоны, размер и четкость линии компактной пластинки, окружающей ее по всему периметру;

-

патологическую резорбцию корней, степень выраженности процесса;

-

состояние костной ткани: изменение плотности костной ткани, рисунок, наличие очагов деструкции или признаков продуктивного процесса, разрежение костной ткани, размер, четкость контура, распространенность в сторону соседних зубов, присутствие кисты, ее размер, положение (см. рис. 7-10);

-

состояние тканей периодонта: целостность компактной пластинки, окружающей ростковую зону зуба и костную стенку альвеолы;

-

направление, источник свищевого хода (при введении в него контрастного вещества).

ЭОД. Поскольку данный метод опирается на субъективные ощущения пациента, используют у детей с возраста 6-7 лет. ЭОД позволяет оценить состояние сосудисто-нервного пучка зуба. При маргинальном периодонтите изменений электровозбудимости чаще не наблюдается. При остром периодонтите, возникшем в результате ОТЗ, повышение цифр ЭОД иногда носит временный характер (в течение 2-3 нед электровозбудимость может восстановиться). При хронических формах периодонтита наблюдают снижение электровозбудимости свыше 100 мкА. При исследовании постоянных зубов с несформированными корнями для оценки данных ЭОД производят сравнение показателей симметричных зубов или зубов одного периода развития, а также сопоставляют данные динамического наблюдения.

Температурная проба при периодонтите всегда отрицательная вследствие некроза пульпы.

Дифференциальная диагностика

Дифференциально-диагностические признаки представлены в табл. 7-2.

| Заболевание | Диагностические отличия от периодонтита |

|---|---|

Средний кариес |

Болезненность при зондировании по эмалево-дентинной границе и отсутствие изменений в периапикальных тканях |

Острый диффузный пульпит |

Боль носит приступообразный характер, усиливается в ночное время и при воздействии температурных раздражителей |

Хронический фиброзный пульпит |

Болезненность в месте сообщения с полостью зуба при зондировании и проведении температурной пробы |

Хронический гангренозный пульпит |

Болезненность при зондировании в глубине корневых каналов |

Острый периостит челюстных костей |

Субпериостальный абсцесс, выявляемый при пальпации |

Радикулярная киста |

На рентгенограмме выявляется разрежение костной ткани с четкими контурами диаметром больше 1 см |

Вывих зуба |

При рентгенологическом исследовании определяется неравномерное расширение или сужение периодонтальной щели в различных участках, отсутствует нарушение целостности кортикальной пластинки |

Клинические проявления и диагностика

Острый периодонтит

В постоянных зубах с несформированными корнями чаще развивается в результате ОТЗ. Жалобы:

Основные симптомы:

При осмотре выявляют нарушение конфигурации лица. Лимфатические узлы со стороны причинного зуба при пальпации болезненны, увеличены в размерах, слизистая оболочка в области причинного зуба гиперемирована, отмечаются отек по переходной складке, болезненность при пальпации. При осмотре зуба выявляют перелом коронки различной степени, изменение положения зуба в зубном ряду, что свидетельствует о перенесенной травме.

Перкуссия чаще резко положительная. Зуб подвижен.

При рентгенологическом исследовании патологические изменения в периодонте и костной ткани, окружающей зуб, не выявляются. Возможно расширение периодонтальной щели за счет скопления значительного количества экссудата (в зубах с завершенным апексогенезом).

Хронический фиброзный периодонтит

В постоянных зубах с несформированными корнями хронический фиброзный периодонтит практически не возникает.

Хронический гранулирующий периодонтит

Хронический гранулирующий периодонтит: жалобы на болезненные ощущения при надавливании на зуб, употреблении жесткой пищи. Основные симптомы:

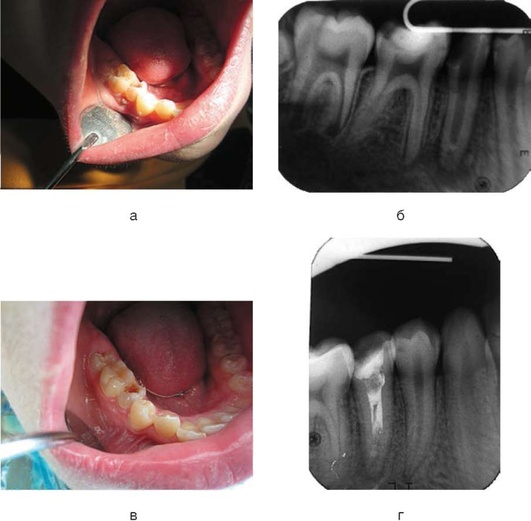

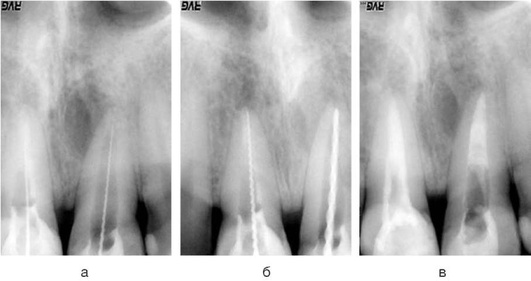

При осмотре определяются свищевой ход либо рубцовые изменения в области его закрытия (рис. 7-11-7-13). При инфекционном периодонтите во время осмотра коронковой части зуба выявляют глубокую кариозную полость либо перелом части коронки. Чаще всего обнаруживают сообщение с полостью зуба. Причинный зуб при осмотре более темный по сравнению с соседними зубами. Перкуссия незначительно отличается от соседних зубов. Зуб чаще более подвижен, чем соседние зубы. При рентгенологическом исследовании выявляют нарушение целостности кортикальной пластинки, лунки корня. На рентгенограмме определяется очаг разряжения костной ткани с нечеткими контурами различных конфигурации и размера. Очаг резорбции располагается чаще в области верхушки корня (рис. 7-14). В некоторых случаях на рентгенограмме определяется патологическая резорбция корней различной степени.

Хронический гранулематозный периодонтит

В постоянных зубах с несформированными корнями хронический гранулематозный периодонтит практически не возникает. Отмечается лишь на последних стадиях формирования корня.

Жалобы на болезненные ощущения при надавливании на зуб, употреблении жесткой пищи. Основные симптомы:

Чаще всего в анамнезе - травматическое повреждение. При инфекционной природе периодонтита обнаруживают глубокую кариозную полость, зондирование которой безболезненно. Диагноз устанавливают на основе рентгенологического исследования. На рентгенограмме выявляют очаг разрежения костной ткани округлой формы с четкими контурами. Вокруг гранулемы костная ткань чаще не изменена, по периферии при длительно протекающем процессе может выявляться зона плотной склерозированной ткани.

Лечение

Острый периодонтит и обострение хронического периодонтита

При первичном обращении для снятия симптомов острого воспалительного процесса и создания оттока экссудата из периапикальных тканей проводятся следующие мероприятия.

-

Изоляция рабочего поля (желательно использование коффердама).

-

Трепанация коронки, раскрытие полости зуба (широкое раскрытие полости зуба в целях обеспечения наилучшего доступа).

-

Определение рабочей длины канала. (В зубах с незавершенным апексогенезом рабочая длина рентгенологически соответствует сформированной части корня. Для диагностики апекслокатор не используют.)

-

Механическая и медикаментозная обработка корневого канала. Проводится минимально-инвазивное препарирование корневого канала. Медикаментозная обработка включает использование растворов антисептиков [0,02% раствора хлоргексидина, йода + калия йодида + поливинилового спирта (Йодинол♠ )].

-

Высушивание корневого канала с помощью ватных турунд, бумажных штифтов.

-

Введение препаратов, содержащих антисептики, антибиотики, глюкокортикоиды в канал под временную повязку на 1-2 сут.

-

Назначение общей терапии (противовоспалительной, десенсибилизирующей).

-

Постоянное пломбирование корневого канала производят при отсутствии симптомов воспалительного процесса (болезненной перкуссии, экссудации, гнилостного запаха из корневого канала).

Хронический периодонтит

В настоящее время в клинической практике существует два основных подхода к лечению периодонтита постоянных зубов с несформированными корнями.

Один из основных - многоэтапный метод эндодонтического лечения зубов с незавершенным апексогенезом, обеспечивающий сужение или замыкание просвета апикального отверстия за счет формирования минерализованного барьера (апексификации). Метод основан на продолжительной многомесячной экспозиции препаратов, содержащих кальция гидроокисьρ или кальция оксидρ , в корневом канале, стимулирующих формирование остеоцементного апикального барьера с последующей постоянной герметичной обтурацией корневого канала.

Для временного заполнения корневых каналов используют кальцийсодержащие препараты.

-

Нетвердеющие пасты на водорастворимой основе с кальция гидроокисьюρ : Calasept; Metapaste; Hy-cal; Endocale; Calcium hydroxide.

-

Препараты кальция с хлоргексидином, калия йодидом, натрия гипохлоритом, глицеролом (Глицерин♠ ) и парахлорфенолом: UltraCal XS; Hypocal SN.

-

Пасты на силиконовой основе и содержащие Йодоформ♠ : Metapex; Diapex.

-

Гуттаперчевые штифты, импрегнированные кальция гидроокисьюρ , содержащие 50% кальция гидроокисиρ , 40-45% гуттаперчи, 4-10% бария сульфата, титана двуокисиρ , железа триоксидаρ , воска и масла: Calcium Hydroxide Points.

Методы введения кальция гидроокисиρ в корневой канал:

Механизм действия препаратов, содержащих кальция гидроокисьρ :

-

прекращение резорбции костной ткани, стимуляция остеобластов;

-

ионы кальция участвуют в реакции костеобразования и реакции свертывания крови;

-

под действием кальция гидроокисиρ происходит лизис некротизированных тканей;

-

при соединении с влагой материал увеличивается в объеме в 2,5 раза и закупоривает макро- и микроканальцы дентина корня.

Противовоспалительный эффект кальция гидроокисиρ связывают с его высокой щелочностью (рН около 12,5), которая обеспечивает:

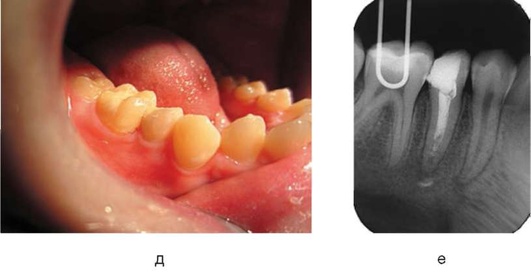

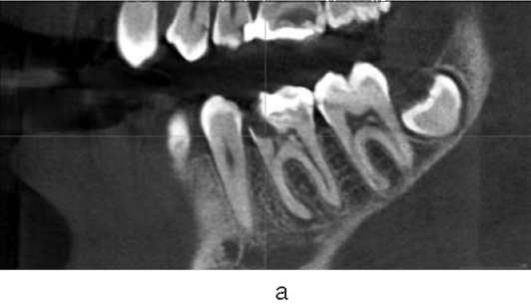

Один из основных положительных эффектов - стимуляция кальций-содержащими препаратами образования остеоцементного апикального барьера, что позволяет сохранить функциональную жизнеспособность зуба. При инфицировании ростковой зоны прекращаются дальнейший рост и развитие корня зуба. Недостаточная длина корня и ослабление опорно-удерживающего аппарата способствуют развитию и усилению подвижности зуба, что в дальнейшем ведет к его потере. Формирование остеоцементного апикального барьера (апексификация) позволяет снизить подвижность, компенсировать недостаточный размер корня, отсутствие верхушки и апикальной части периодонта (рис. 7-15).

Комбинации кальция гидроокисиρ с хлоргексидином, калия йодидом, натрия гипохлоритом, глицеролом (Глицерин♠ ) и парахлорфенолом обладают более низким поверхностным натяжением и способностью к липолизу, что улучшает их пенетрацию.

Наиболее удобный путь введения кальция гидроокисиρ в корневой канал - инъекционный метод. Также необходимо учитывать, что на длительность ретенции кальция гидроокисиρ в корневом канале могут оказывать влияние:

При проведении данного метода пациент находится на постоянном диспансерном наблюдении. Если используют препараты гидроксида кальция на водной основе, то необходимы ежемесячные визиты с заменой препарата; если применяют препараты на масляной основе, период между посещениями составляет от нескольких месяцев до полугода.

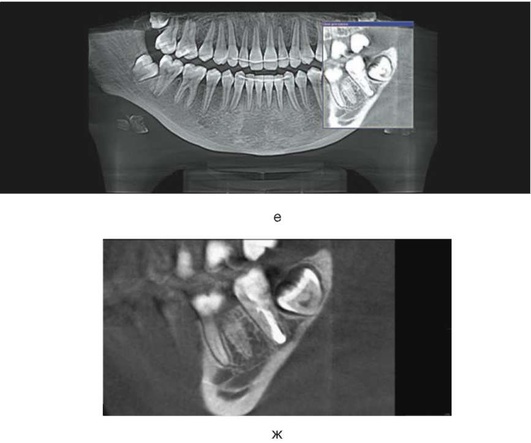

На всех этапах диспансерного наблюдения (каждые 3-6 мес) обязательно проведение рентгенологического контроля (рис. 7-16).

При появлении клинических и рентгенологических признаков апек-сификации производят постоянное пломбирование корневых каналов. В среднем для этого требуется от 0,5 до 1,5 года (рис. 7-17). Увеличение сроков восстановления происходит чаще за счет возникновения обострения заболевания на этапах наблюдения и при нарушении герметичности пломбы, поэтому рекомендуется закрывать полость СИЦ.

При проведении данного метода отмечается высокая вероятность формирования естественного минерализованного барьера (более 90%).

Недостатки метода:

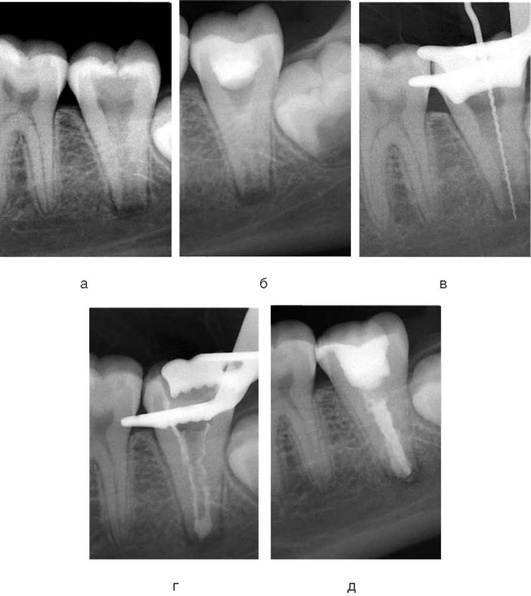

Другой вариант лечения хронического периодонтита постоянного зуба с незавершенным апексогенезом - одноэтапная методика формирования искусственного апикального барьера, основанная на использовании МТА для постоянной обтурации просвета широкого апикального отверстия и апикального отрезка корневого канала (длиной 3-4 мм).

Рекомендуется применять эту методику для лечения периодонтита в тех случаях, когда нет выраженной деструкции периапикальных тканей и на последних стадиях формирования корня.

Препараты, содержащие МТА:

Основу материалов составляет смесь соединений кальция (в основном трикальций силиката), железа и алюминия, а также гидратированного сульфата кальция или гипса. Для рентгеноконтрастности в состав материала введен оксид висмута.

Время отверждения материала после смешивания составляет около 4 ч. Значение рН материала в момент замешивания составляет 10,2 и повышается до 12,5 в течение 3 ч после замешивания.

Материал обладает высокой степенью биологической совместимости, в его присутствии происходит активация синтетической активности клеток, продуцирующих минерализованные ткани, что обеспечивает возникновение дентино- и цементогенеза на его поверхности.

Предварительно перед созданием апикального барьера из МТА возможно временное заполнение корневых каналов материалом на основе кальция гидроокисиρ на 1-4 нед.

Применение МТА для обтурации широкого апикального отверстия обеспечивает постоянную одномоментную апикальную герметизацию, позволяет сократить продолжительность апексификации и гарантирует клинический эффект, в том числе и в тех случаях, когда не удалось добиться формирования минерализованного тканевого барьера естественным путем за счет долгосрочного пломбирования каналов кальция гидроокисьюρ.

Материал вводят специальными инструментами или производят конденсацию плаггерами адекватного размера с последующим заполнением просвета корневого канала влажными бумажными штифтами и герметизацией эндодонтического доступа временной пломбой.

Постоянное пломбирование корневых каналов показано:

-

при появлении рентгенологических и клинических признаков апексификации;

-

при формировании апикального барьера с использованием препаратов на основе МТА (после окончания периода отверждения нанесенного слоя) (рис. 7-18).

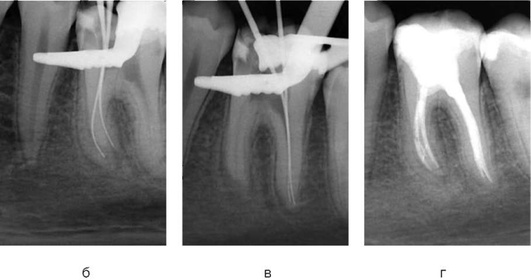

В зубах со сформированным корнем лечение периодонтита проводят по традиционной схеме (рис. 7-19, 7-20).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 7

-

Каковы причины возникновения воспаления периодонта у детей дошкольного возраста?

-

Назовите основные методы обследования при периодонтите у детей.

-

Назовите дополнительные методы обследования при периодонтите у детей.

-

Опишите клиническое течение хронического гранулирующего периодонтита во временных молярах.

-

Опишите клиническое течение хронического гранулирующего периодонтита в постоянных несформированных зубах.

-

Каковы цели лечения периодонтита в постоянных зубах с несформированными корнями?

-

Опишите метод лечения периодонтита временных зубов со сформированными корнями.

-

Опишите метод лечения периодонтита постоянных зубов с несформированными корнями.

-

Обоснуйте вероятность благоприятного исхода лечения периодонтита временных зубов у детей.