Детская стоматология

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 |

Аннотация

Разделы учебника соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальности 31.05.03 "Стоматология" и рабочей программе дисциплины "Стоматология детская" 2015 года.

В учебнике отражены вопросы диагностики, клинической картины, лечения и профилактики основных стоматологических заболеваниях у детей. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его осложнений. Освещена тактика в отношении лечения заболеваний слизистой оболочки рта, пародонта, пороков развития твердых тканей зубов, а также вопросы оказания стоматологической помощи детям при травме зубов, воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. Представлены стоматологические аспекты генетических заболеваний в детском возрасте.

Согласно современным требованиям в учебник включены тестовые задания, соответствующие разделам дисциплины "Детская стоматология". Текст учебника сопровождается хорошим иллюстративным материалом.

Предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.

7.1. ПЕРИОДОНТИТ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ

Особенности строения периодонта и прилегающих тканей у детей:

Диагностика

Анамнез

При сборе анамнеза необходимо учитывать:

Физикальное обследование (осмотр)

При внешнем осмотре выявляют:

-

возможное нарушение конфигурации лица за счет коллатерального отека мягких тканей лица в области воспалительного процесса;

-

увеличение региональных лимфатических узлов на стороне причинного зуба при их пальпации;

-

свищевой ход на коже в проекции очага хронического воспаления; травматические повреждения кожи, губ (ссадины, гематомы).

Внутриротовое обследование включает:

-

осмотр слизистой оболочки в области причинного зуба (выявляются гиперемия, отек, сглаженность, флюктуация по переходной складке, ограниченный инфильтрат, болезненность при пальпации, свищевой ход);

-

осмотр коронковой части зуба (изменение цвета зуба, наличие отлома коронки, трещины в твердых тканях, положение зуба в зубном ряду);

-

обнаружение и исследование кариозной полости (обращают внимание на расположение, глубину, наличие сообщения с полостью зуба, болезненность при зондировании, наличие грануляционной ткани);

-

оценку состояния всех имеющихся зубов, особенно рядом стоящих;

-

оценку состояния периодонта (проведение вертикальной и горизонтальной перкуссии, определение степени подвижности зуба).

Инструментальные исследования

Рентгенологический метод позволяет выявить:

-

степень сформированности корня, физиологическую или патологическую резорбцию корней, степень выраженности процесса;

-

наличие зачатков постоянных зубов, степень их минерализации, состояние компактной пластинки, положение фолликула в челюстной кости и по отношению к временным зубам, сравнительную оценку с симметричными зубами или зубами одного периода развития;

-

состояние костной ткани: изменение плотности костной ткани, рисунок, наличие очагов деструкции или признаков продуктивного процесса, разрежение костной ткани, размер, четкость контура, распространенность процесса в сторону соседних зубов либо фолликула, присутствие кисты, ее размер, положение, содержание в полости зачатка постоянного зуба;

-

состояние тканей периодонта: расширение периодонтальной щели, целостность компактной пластинки костной стенки альвеолы;

-

направление, источник свищевого хода (при введении в него контрастного вещества).

ЭОД, поскольку она опирается на субъективные ощущения пациента, для диагностики патологических процессов во временных зубах (т.е. у маленьких детей) ее практически не используют.

Дифференциальная диагностика

Дифференциально-диагностические признаки представлены в табл. 7-1.

| Заболевание Диагностические отличия от периодонтита | |

|---|---|

Средний кариес |

Болезненность при зондировании по эмалево-дентинной границе и отсутствие изменений в периапикальных тканях |

Хронический фиброзный пульпит |

Болезненность в месте сообщения с полостью зуба при зондировании и при проведении температурной пробы |

Хронический гангренозный пульпит |

Болезненность при зондировании в глубине корневых каналов |

Острый периостит челюстных костей |

При пальпации определяется субпериостальный абсцесс |

Радикулярная киста |

Определяется разрежение костной ткани с четкими контурами в диаметре больше 1 см при рентгенологическом исследовании |

Клиническая картина и диагностика

Острый периодонтит

Острый периодонтит во временных зубах практически не встречается, так как преобладает первично-хронический воспалительный процесс. Может возникать при ОТЗ (чаще при неполном вывихе).

Жалобы:

Основные симптомы:

Особенности у детей:

-

отмечают выраженную реакцию окружающих тканей и лимфатических узлов;

-

часто возникает нарушение общего самочувствия (симптомы интоксикации организма - слабость, повышение температуры тела, бледность кожных покровов, отсутствие аппетита, нарушение сна);

-

в клиническом анализе крови отмечают повышение скорости оседания эритроцитов и лейкоцитоз.

При внешнем осмотре выявляют нарушение конфигурации лица. Лимфатические узлы со стороны причинного зуба при пальпации болезненны, увеличены в размерах. Слизистая оболочка в области причинного зуба гиперемирована, определяются отек по переходной складке, болезненность при пальпации. При осмотре зуба выявляют перелом коронки различной степени, изменение положения зуба в зубном ряду, что свидетельствует о перенесенной травме.

Перкуссия чаще резко положительная, зуб подвижен.

При рентгенологическом исследовании изменения в периодонте и костной ткани, окружающей зуб, не выявляются.

Хронический фиброзный периодонтит

Хронический фиброзный периодонтит во временных зубах практически не встречается.

Хронический гранулирующий периодонтит

Хронический гранулирующий периодонтит - это наиболее частая форма периодонтита временных зубов. Протекает чаще бессимптомно. Жалобы, как правило, отсутствуют.

Основные симптомы:

Особенности у детей:

-

быстрое развитие процесса, который может распространяться на корни рядом стоящих зубов и зачаток постоянного зуба (возможно повреждение или гибель фолликула);

-

основной очаг воспаления во временных молярах чаще располагается в области фуркации корней, что возникает вследствие проникновения микробной флоры и продуктов распада пульпы через дентинные канальцы дна полости зуба и дополнительные анатомические отверстия в поверхности фуркации корней из полости зуба при некрозе коронковой пульпы;

-

в этом случае, а также при значительной резорбции или несформированных корнях зуба свищевой ход открывается не в проекции верхушки корня, а ближе к маргинальной части десны.

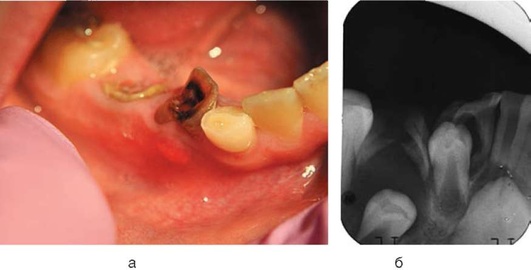

При осмотре определяются свищевой ход либо рубцовые изменения в области его закрытия (рис. 7-1-7-3).

Слизистая оболочка альвеолярного отростка имеет цианотичный оттенок.

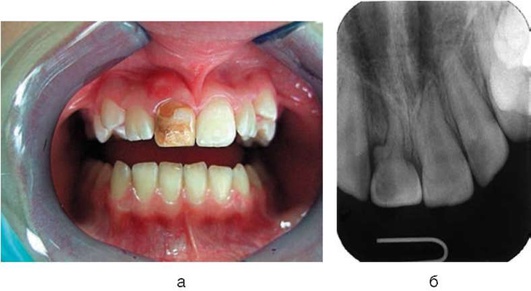

При инфекционном периодонтите во время осмотра коронковой части зуба выявляют глубокую кариозную полость, зондирование которой безболезненно. Чаще всего обнаруживают сообщение с полостью зуба. Причинный зуб при осмотре более темный по сравнению с соседними зубами (рис. 7-4) или розоватого цвета, если ранее проводилось лечение резорцин-формалиновым методом.

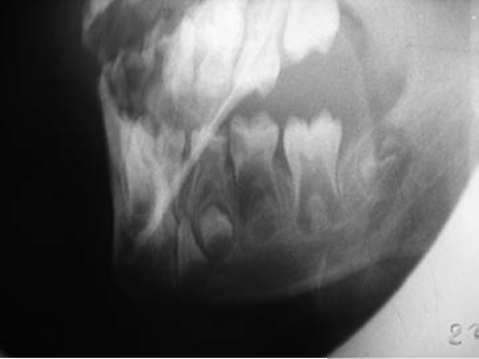

Перкуссия незначительно отличается от соседних зубов. Зуб чаще подвижен за счет резорбции корней или разрушения связочного аппарата зуба. На рентгенограмме определяется очаг разрежения костной ткани с нечеткими контурами различных конфигурации и размера. Очаг резорбции располагается чаще в области верхушек корней либо их фуркации (рис. 7-5).

При хроническом гранулирующем периодонтите нередко выявляют патологическую резорбцию корней временных зубов (рис. 7-6). Между резорбирующимися корнями и зачатком постоянного зуба возникает очаг резорбции костной ткани.

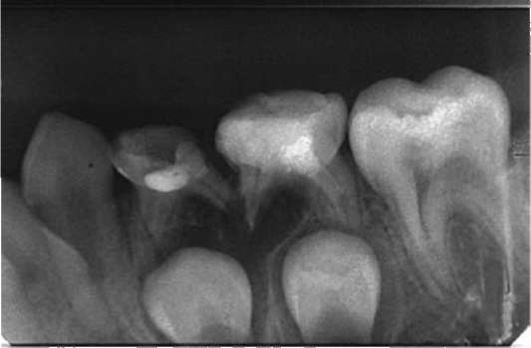

При распространении процесса нарушается целостность кортикальной пластинки, окружающей зачаток постоянного зуба, что свидетельствует о вовлечении фолликула в воспалительный процесс и может оказывать патологическое влияние на формирующийся постоянный зуб (рис. 7-7, 7-8). Признаками вовлечения фолликула в воспалительный процесс являются нарушение целостности кортикальной пластинки, окружающей его по всему периметру, изменение положения зачатка и снижение степени его минерализации по сравнению с симметричными зубами. Исходом такого нарушения формирования зуба будет местная гипоплазия эмали постоянного зуба (рис. 7-9).

Хронический гранулематозный периодонтит

Во временных зубах хронический гранулематозный периодонтит практически не встречается.

Лечение

В связи с анатомо-физиологическими особенностями детского организма: незрелостью иммунной системы, интенсивностью обменных процессов, близким топографическим расположением зачатков постоянных зубов и высокой вероятностью вовлечения их в деструктивный процесс - консервативное лечение временных зубов при периодонтите зачастую нецелесообразно.

При остром и обострении хронического периодонтита чаще всего выполняют хирургическое лечение - удаление зуба.

Показания к удалению при периодонтите временных зубов:

Необходимо учитывать следующие факторы:

-

желание и возможность пациента и родителей провести эндодонтическое лечение, дальнейшее наблюдение и соблюдение рекомендаций лечащего врача;

-

степень необходимости сохранения зуба в целях профилактики нарушений окклюзии;

-

возможность проведения качественного лечения в связи со сложностью манипуляций и анатомо-физиологическими особенностями временных зубов.

Эндодонтическое лечение

Показания к эндодонтическому лечению:

Методика проведения

-

Изоляция операционного поля (рекомендуется использование коффердама).

-

Формирование эндодонтического доступа (возможно создание доступа во временных резцах с вестибулярной поверхности с расширением к режущему краю для обеспечения максимально прямолинейного доступа к корневому каналу).

-

Определение рабочей длины корневого канала (рекомендуется устанавливать рабочую длину на 1,5-2 мм короче рентгенологической; апекслокатор не используется).

-

Применяется механическая и медикаментозная обработка корневых каналов. Поскольку корневые каналы временных моляров обладают изогнутой формой, предпочтительнее использовать гибкие эндодонтические инструменты. В связи с тем что стенки корня имеют небольшую толщину и нет необходимости создания конусовидной формы, механическую обработку каналов проводят с осторожностью и без значительного расширения просвета корневого канала. Вследствие наличия большого количества ответвлений, дополнительных и боковых корневых каналов у детей большое внимание уделяют качественной медикаментозной обработке. Ирригацию проводят с использованием хлоргексидина (0,01%). Не рекомендуется дополнительное использование ультразвуковых устройств.

-

Высушивание осуществляют с помощью стерильных бумажных штифтов.

-

Пломбирование каналов. Более рациональной считают тактику отсроченного пломбирования каналов, когда после очистки и дезинфекции в полости зуба оставляют повязку, содержащую антисептик (фенол или формокрезол) и гормональные противовоспалительные компоненты («Крезофен», «Рокль» и др.), а в следующее посещение при отсутствии жалоб и признаков воспаления проводят пломбирование корневых каналов. В качестве пломбировочного материала используют рассасывающиеся пломбировочные материалы (цинк-оксид-эвгеноловую пасту, пасту на основе Йодоформа♠ или кальция гидроокисиρ ). Желательно избегать выведения пломбировочного материала за пределы апикального отверстия.

-

Рентгенологический контроль осуществляется после обтурации корневых каналов и на этапах диспансерного наблюдения.

-

Восстановление анатомической формы зуба рекомендуется проводить в следующее посещение после пломбирования корневых каналов. Для восстановления жевательной функции желательно использование стальной защитной коронки.

Осуществляется диспансерное наблюдение. Обязательный осмотр и рентгенологический контроль проводят через 3 мес, далее рентгенологическое исследование 1 раз в год. При появлении признаков воспаления рекомендуется удаление зуба.