Детская стоматология

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 |

Аннотация

Разделы учебника соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальности 31.05.03 "Стоматология" и рабочей программе дисциплины "Стоматология детская" 2015 года.

В учебнике отражены вопросы диагностики, клинической картины, лечения и профилактики основных стоматологических заболеваниях у детей. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его осложнений. Освещена тактика в отношении лечения заболеваний слизистой оболочки рта, пародонта, пороков развития твердых тканей зубов, а также вопросы оказания стоматологической помощи детям при травме зубов, воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. Представлены стоматологические аспекты генетических заболеваний в детском возрасте.

Согласно современным требованиям в учебник включены тестовые задания, соответствующие разделам дисциплины "Детская стоматология". Текст учебника сопровождается хорошим иллюстративным материалом.

Предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.

4.4. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ФИССУРНОГО КАРИЕСА

Фиссурный кариес представляет одну из самых ранних и распространенных форм кариеса зубов. Клинические наблюдения последних лет свидетельствуют о том, что 80% всех кариозных полостей у детей от 5 до 15 лет расположены в фиссурах и ямках.

Фиссуры зубов представляют собой складки эмали, впяченные внутрь поверхности зубов и имеющие вид щелей, расположенных между буграми моляров и премоляров.

По форме фиссуры очень разнообразные: воронкообразные, конусообразные, каплеобразные, пробиркообразные, имеющие несколько рогов-ответвлений.

В молодом возрасте преобладают более широкие фиссуры. Форма и размеры фиссуры зависят от условий закладки и формирования зачатков зубов, их развития, от степени минерализации зубов и их фиссур, от интенсивности процесса кислотопродукции, деминерализации и реминерализации в полости рта.

Согласно современным взглядам причиной возникновения кариеса, локализирующегося на любой поверхности зуба, является кислотообразующая флора полости рта. В возникновении фиссурного кариеса ведущую роль также играет этот фактор.

Однако патогенез фиссурного кариеса имеет свои специфические черты, обусловленные особенностями анатомического строения фиссур, что способствует созданию оптимальных условий для задержки углеводов, развитию микрофлоры, затруднению минерализации фиссур и удлинению периода их гипоминерализации.

Локализация кариозных очагов в области фиссур в первую очередь связана с отставанием скорости их созревания и минерализации по сравнению с другими участками зуба.

Окончательное созревание твердых тканей в области бугров и гладких поверхностей коронок зубов происходит через 3-6 мес после прорезывания зуба (в первые 3 мес после прорезывания жевательной поверхности минерализация составляет 43%), а созревание эмали в области фиссур моляров и премоляров происходит через 2-3 года после прорезывания зубов. Наиболее активно процессы созревания эмали фиссур происходят в первый год после прорезывания жевательной поверхности зуба.

Созревание фиссур постоянных моляров и премоляров полностью заканчивается через 4-6 лет после прорезывания зубов, и к 16 годам происходит «созревание» твердых тканей всех групп зубов. Однако и в 16-летнем возрасте фиссуры моляров остаются зонами риска в большей степени, чем другие поверхности зуба. Минерализация в наружных слоях эмали завершается в период более 5 лет после прорезывания, и снижение активности кариеса в конце второго десятилетия жизни совпадает с завершением созревания эмали.

Длительный период гипоминерализации твердых тканей - основной патогенетический фактор фиссурного кариеса. В период незавершенной минерализации на фоне низкой кислотоустойчивости эмали отмечается наибольшая восприимчивость зубов к кариесу.

Углубленный клинико-лабораторный анализ динамики фиссурного кариеса показал, что в 99,03% начальный кариес фиссур возникает в период активного созревания (в течение первого года после прорезывания зуба), и лишь в 0,97% выявлено поражение кариесом фиссур после завершения процессов созревания.

Л.П. Кисельниковой (1990) введено понятие исходный уровень минерализации фиссур (ИУМ). Выделяют три степени ИУМ моляров: высокую - у 6% детей; среднюю - у 46% и низкую - у 48%.

Для оценки степени зрелости твердых тканей прорезывающихся зубов используется электрометрический способ определения минерализации эмали зуба, основанный на способности не полностью минерализованных тканей проводить электрический ток различной величины в зависимости от степени их зрелости. В норме электропроводимость полностью минерализованной эмали без признаков деминерализации равна нулю.

Клинические и электрометрические характеристики при разном ИУМ фиссур представлены в табл. 4-2.

| Максимальная электропроводность твердых тканей зуба, мкА | Клиническая картина | ИУМ эмали |

|---|---|---|

<8 |

Эмаль зуба плотная, блестящая, зонд скользит по ее поверхности |

Высокий |

9-20 |

Единичные фиссуры имеют меловидный цвет с матовым оттенком, иногда отмечается задержка зонда в 1-2 фиссурах |

Средний |

>20 |

Эмаль жевательной поверхности лишена естественного блеска, цвет почти всех фиссур белесый, меловидный, с матовым оттенком, зонд задерживается в 2-3 наиболее глубоких фиссурах |

Низкий |

Таким образом, фиссурный кариес - это кариес, возникающий на самых ранних стадиях созревания незрелой эмали. Дальнейшая динамика фиссурного кариеса, равно как и особенности созревания эмали в ин-тактных фиссурах, определяется их ИУМ.

Выявлены существенные различия в динамике процессов созревания и поражаемости кариесом моляров с разным ИУМ. Фиссуры с высоким ИУМ самые кариесрезистентные, в этих молярах кариес не возникает.

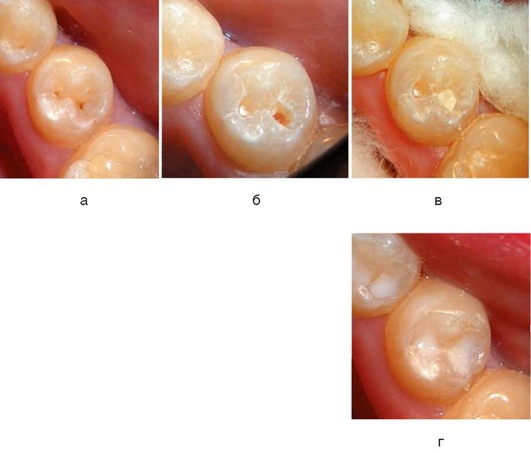

В наиболее глубоких, гипоминерализированных фиссурах зубов с низким ИУМ процессы созревания не происходят, развитие кариеса начинается практически на фоне прорезывания коронки, достигая 100% распространенности кариеса к году после прорезывания (рис. 4-29, 4-30).

Методы диагностики фиссурного кариеса

Немаловажным фактором, влияющим на распространенность фиссурного кариеса, оказывается то, что диагностика ранних форм кариеса, особенно в фиссурах и ямках окклюзионных поверхностей, затруднена, что сказывается на результатах разных исследований. В связи с этим важен выбор оптимальных методов, позволяющих достоверно диагностировать начальные поражения в области жевательных поверхностей зубов и провести адекватные профилактические мероприятия.

В настоящее время для диагностики кариеса в основном используют визуальный метод, который предполагает осмотр после предварительного очищения и высушивания поверхности зуба, а также метод зондирования предполагаемых участков поражения твердых тканей зуба, однако лишь 24% кариозных поражений могут быть определены зондированием, и поэтому считают данный метод диагностики кариеса жевательных поверхностей недостоверным. Кроме того, зондирование в целях диагностики и поиска очагов начального кариеса может привести к травме и дефектам в деминерализованных областях жевательной поверхности и создать условия для проникновения микроорганизмов в неинфицированные фиссуры, тем самым способствуя прогрессиро-ванию кариозного процесса. Наряду с этим зонд может задерживаться в фиссурах из-за особенностей морфологического строения жевательной поверхности.

Для ранней диагностики фиссурного кариеса в зубах с несозревшей эмалью используется электрометрический метод диагностики начального кариеса фиссур в зубах с незаконченной минерализацией эмали (Леонтьев В.К., Кисельникова Л.П., 1989). Данный метод основан на измерении электропроводности твердых тканей зуба в присутствии электролита.

В качестве инструмента дополнительной диагностики фиссурного кариеса используется метод объективного анализа оптической плотности тканей зуба, диагностика скрытых очагов кариозного поражения реализована в приборах KaVo Diagnodent и KaVo Diagnodent Pen.

Выявление очагов кариозного поражения основано на том, что в этих участках происходит изменение оптических свойств тканей зуба. Пораженные ткани и бактерии при попадании на них излучения KaVo Diagnodent флюоресцируют, т.е. начинают излучать световые волны другой длины, что фиксируется прибором. Прибор позволяет оценивать состояние тканей зуба, недоступных при зондировании и визуальном осмотре. Он позволяет диагностировать скрытый фиссурный и апрок-симальный кариес, рецидивный кариес по краю пломбы, а также выявлять и контролировать динамику очагов деминерализации эмали.

Профилактика и лечение фиссурного кариеса

Профилактика фиссурного кариеса - это индивидуальная профилактика, которая сочетает специфические этиотропные и патогенетические методы, определяющие клиническое состояние фиссур, учитывающие разную степень зрелости и кариесрезистентности, воздействующие на процессы созревания, ускоряющие минерализацию, создающие условия для препятствия попадания в фиссуры микрофлоры и углеводов.

Патогенетический метод профилактики фиссурного кариеса, направленный на регуляцию процессов созревания эмали, учитывает:

Применяя местные средства профилактики, можно успешно и целенаправленно регулировать процессы созревания интактных фиссур зубов.

Эффективность данного метода зависит от ИУМ фиссур, вида применяемого профилактического средства и времени его воздействия на твердые ткани.

Однократная обработка прорезывающихся моляров фторлаком незначительно ускоряет процессы созревания фиссур - на 7,05%.

Эффективность применения кальцийсодержащих препаратов в домашних условиях (аппликационно, 1-2 раза в день) и параллельно проведение обработки зубов фтористыми препаратами кабинетно (3-4 раза с интервалом 5-10 дней) составляют 76% редукции кариеса к концу периода созревания, однако с течением времени отмечается тенденция к снижению клинического эффекта (через 7 лет после прорезывания моляров редукция кариеса составляет уже 59%).

Наибольший клинический эффект от применения данного патогенетического метода профилактики фиссурного кариеса достигается в молярах, имеющих при прорезывании средний ИУМ, - 95% редукции фиссурного кариеса моляров к 12-13-летнему возрасту.

Среди моляров с низким ИУМ профилактический эффект значительно ниже - 52% редукции фиссурного кариеса к этому же возрасту.

Следовательно, данный метод профилактики кариеса не может считаться достаточно действенным для фиссур с низким ИУМ.

Этиотропный метод профилактики фиссурного кариеса. Герметизация, или запечатывание фиссур, является основным этиотропным методом профилактики фиссурного кариеса (см. гл. 2).

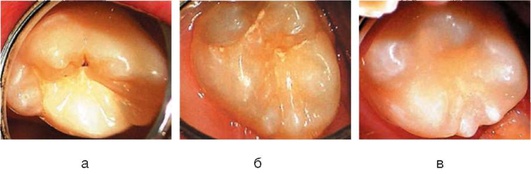

Консервативная адгезивная реставрация (conservative adhesive restoration), профилактическое пломбирование - это профилактическое лечение, включающее препарирование на жевательной поверхности моляров и премоляров небольшой кариозной полости (диаметром до 2 мм), непосредственное ее пломбирование с помощью различных пломбировочных материалов и последующее нанесение герметика на поверхность пломбы и прилегающих к ней здоровых ямок и фиссур. Профилактическое покрытие обеспечивает дополнительную микромеханическую фиксацию пломбировочной массы на жевательной поверхности зуба, существенно снижает риск вторичного кариеса и защищает от кариеса здоровые ямки и фиссуры. При проведении консервативной адгезивной реставрации с успехом применяются сочетания различных типов пломбировочных материалов и герметиков.

Впервые при описании данной методики Симонсен и Сталлард использовали термин «профилактическое пломбирование композитами» (Preventive Resin Restoration), однако это название было заменено на термин «консервативная адгезивная реставрация» в связи с тем, что помимо композитов и другие адгезивные материалы могут быть использованы в таких реставрациях.

Сочетание простой герметизации с инвазивной методикой, разработка метода профилактического пломбирования позволяют повысить эффективность профилактического лечения фиссурного кариеса.

При расширенной (инвазивной) герметизации фиссур и методе профилактического пломбирования осуществляется лечение уже возникшего небольшого кариозного дефекта.

Метод профилактического пломбирования (консервативной адгезивной реставрации)

Показания:

Кариозные полости обрабатываются конусовидными и небольшими шаровидными борами, удаляются только деминерализованные ткани. А в качестве профилактических пломб можно использовать различные пломбировочные материалы (СИЦ, компомеры, композиты).

Выбор пломбировочных материалов зависит от глубины кариозной полости, уровня минерализации твердых тканей зуба и характера течения кариозного процесса.

В зубах со зрелой эмалью при поверхностном и среднем (благоприятно протекающем) кариесе рекомендуется сочетание композиционных герметиков и жидкотекучих композитов (рис. 4-31).

Методика проведения профилактического пломбирования

-

Тщательная очистка жевательной поверхности с помощью абразивных паст и осуществление этапа диагностики состояния фиссур.

-

Кариозные полости препарируются конусовидными и небольшими шаровидными борами, удаляются только деминерализованные ткани. При наличии кариозной полости в пределах эмали используются композитные пломбы.

-

Внесение жидкотекучего композита (пломбировочный материал размещается чуть ниже краев кариозной полости), фотополимеризация.

-

Удаление протравочного агента с помощью струи воды. Высушивание зуба.

-

На область пломбы и прилегающие фиссуры наносится слой композиционного наполненного герметика и фотополимеризуется.

При лечении фиссурного кариеса в зубах с незрелой эмалью, учитывая имеющуюся исходную гипоминерализацию твердых тканей прорезывающихся зубов, активное течение кариозного процесса, в качестве профилактической пломбы используют СИЦ или жидкотекучие ком-померы (Dyract Flow, Dentsply; Compoglass Flow, Vivadent) и компомер-ные (Dyract Seal, Dentsply) либо композитные герметики. В качестве адгезивных систем перед внесением компомеров используются щадящие самопротравливающие системы, например Prime&Bond NT c NRC кондиционером (Dentsply) (рис. 4-32).

В дальнейшем следует обращать пристальное внимание на целостность краевого прилегания герметика к твердым тканям зуба, так как при ее нарушении создаются условия для проникновения влаги, микроорганизмов, что ведет к возникновению кариеса под покрытием композиционного герметика.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 4

-

К какому осложнению приводит циркулярный кариес на временных резцах?

-

Какие поверхности коронок зубов наиболее часто поражаются при кариесе раннего детского возраста?

-

Какие пломбировочные материалы предпочтительнее использовать при лечении раннего детского возраста?

-

Какие препараты используют при проведении реминерализирую-щей терапии при начальных формах кариеса у детей?

-

Какая форма кариеса наиболее часто диагностируется на временных молярах у детей?

-

Каковы показания для восстановления временных зубов стандартными защитными коронками?

-

Какие пломбировочные материалы предпочтительнее при лечении кариеса дентина в постоянных зубах с незаконченными процессами минерализации?

-

Какие адгезивные системы рекомендуется использовать при восстановлении композитными материалами постоянных зубов с незаконченными процессами минерализации?

-

В чем отличия инвазивной герметизации и неинвазивной герметизации фиссур моляров?