Детская стоматология

Детская стоматология : учебник / под ред. Янушевича О. О. , Кисельниковой Л. П. , Топольницкого О. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-5318-6 |

Аннотация

Разделы учебника соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальности 31.05.03 "Стоматология" и рабочей программе дисциплины "Стоматология детская" 2015 года.

В учебнике отражены вопросы диагностики, клинической картины, лечения и профилактики основных стоматологических заболеваниях у детей. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его осложнений. Освещена тактика в отношении лечения заболеваний слизистой оболочки рта, пародонта, пороков развития твердых тканей зубов, а также вопросы оказания стоматологической помощи детям при травме зубов, воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. Представлены стоматологические аспекты генетических заболеваний в детском возрасте.

Согласно современным требованиям в учебник включены тестовые задания, соответствующие разделам дисциплины "Детская стоматология". Текст учебника сопровождается хорошим иллюстративным материалом.

Предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.

9.8. АГРЕССИВНЫЙ ПАРОДОНТИТ

Агрессивный пародонтит - одно из самых тяжелых заболеваний пародонта. Особенности течения и несвоевременная диагностика часто приводят к катастрофическим последствиям, разрушая зубочелюстную систему человека в самом молодом возрасте, приводя к психологическим проблемам и социальной дезадаптации. Усугубляет ситуацию относительная редкость встречаемости и отсутствие клинической симптоматики в начале заболевания. Несвоевременная и неадекватная терапия приводит к быстрому прогрессированию болезни и развитию осложнений.

Ранее заболевание делилось на несколько видов (препубертатный, ювенильный и быстропрогрессирующий) в зависимости от времени дебюта заболевания (временный прикус, пубертатный период или у молодых взрослых до 35 лет). Однако затем было доказано, что в основе всех этих болезней фактически лежат единые механизмы.

Для заболевания характерна высокая степень наследственной предрасположенности - из анамнеза часто можно выяснить наличие аналогичных проблем у близких родственников, особенно по женской линии. Передается патология чаще по аутосомно-рецессивному или аутосомно-доминантному типу. Дебют заболевания происходит в основном в молодом возрасте. Следствием возникновения заболевания у детей может быть потеря всех зубов к совершеннолетию.

Основное звено патогенеза - нарушение хемотаксиса и фагоцитоза лейкоцитов, их функциональная несостоятельность. При юношеской гипертрофии десны, неудовлетворительной гигиене полости рта создаются условия для трансформации микробного биоценоза в патологический тип, при котором особенное развитие в поддесневой области получают агрессивные пародонтопатогенные бактерии (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia и др.). Продукты жизнедеятельности микроорганизмов приводят к гиперреактивности нейтрофилов. В тканях пародонта при этом действуют 3 основные группы повреждающих факторов:

-

протеиназы (эластаза, гиалуронидаза, коллагеназа, металлопротеиназы) разрушают соединительную ткань десен;

-

цитокины, которые оказывают прямое повреждающее действие на ткани (например TNF-тканевой некротизирующий фактор) или запускают каскад воспалительных реакций (интерлейкин I);

-

свободные радикалы (супероксид, перекись водорода, гидроксилрадикал), которые также способны оказывать на пародонт повреждающее действие.

Несмотря на тяжелое поражение пародонта, многие авторы подчеркивают соматическое здоровье этих пациентов, поэтому необходимо проводить дифференциальную диагностику с пародонтолизом, при котором поражение пародонта бывает лишь проявлением общего заболевания (онкогематология, наследственные синдромы и др.). Генерализованная форма агрессивного пародонтита нередко сочетается с повышенной подверженностью детей общим инфекционным заболеваниям (фурункулез, отит, пневмония).

Клинически для заболевания характерна быстропрогрессирующая деструкция. Иногда в течение нескольких месяцев или одного года происходит резорбция костной ткани на всю длину корней. Характерны частые обострения, малые сроки ремиссии, заболевание может иметь перманентное течение.

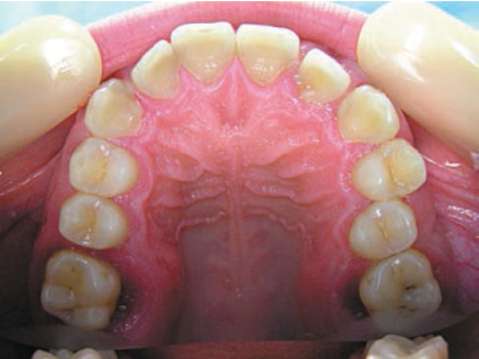

При локализованном процессе, который чаще встречается в юношеском возрасте, поражается пародонт в области первых моляров и резцов (рис. 9-7, 9-8). Преимущественное поражение костной ткани в этих участках связано с особенностями строения зубов (более короткие корни, конвергенция корней), ранними сроками прорезывания и длительным нахождением данных зубов в полости рта, достаточным для инфицирования тканей пародонта патогенными бактериями. Определенное значение также имеет падающая на них максимальная жевательная нагрузка (первый моляр - ключ окклюзии).

Важным являются отсутствие большого количества зубных отложений и физиологическая окраска десны на ранних стадиях, которые приводят к несвоевременной диагностике врачами этого заболевания.

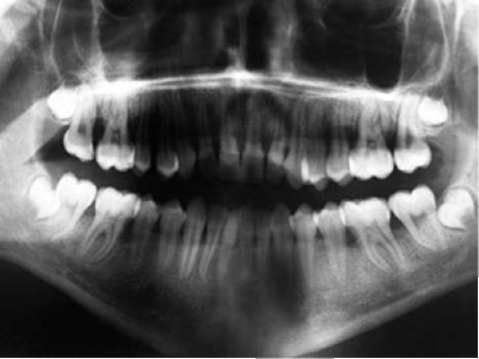

Рентгенологически обнаруживают очаги неравномерной деструкции костной ткани, максимально выраженной в области резцов и моляров. При дальнейшем прогрессировании происходит генерализация воспалительного процесса с вовлечением всех зубов (рис. 9-9, 9-10). Быстро присоединяются смещение и выпадение зубов с деформацией альвеолярных отростков, нарушается окклюзия, развивается патология ВНЧС.

В постановке диагноза агрессивного пародонтита необходимо опираться на следующие основные признаки: характерная клиническая картина, семейный анамнез заболевания, потеря прикрепления более 2 мм за 1 год или до наступления 18 лет, рентгенологически определяемая быстропрогрессирующая деструкция костной ткани в возрасте до 18 лет, выявление большого количества агрессивных пародонтопато-генных бактерий при проведении полимеразной цепной реакции диагностики (более 105 ), а также наличие дефектов системы врожденного иммунитета, особенно снижение фагоцитоза.

Учитывая низкую эффективность лечения агрессивного пародонтита, трудность достижения и поддержания ремиссии в запущенных случаях, сложную реабилитацию всей зубочелюстной системы человека при развитии осложнений в самом молодом социально активном возрасте, исключительное значение имеет ранняя диагностика заболевания врачами - детскими стоматологами, а также первичная профилактика в семьях и популяциях риска.