Офтальмология. Национальное руководство / под ред. Аветисова С. Э. , Егорова Е. А. , Мошетовой Л. К. , Нероева В. В. , Тахчиди Х. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-5125-0 |

Аннотация

Издание представляет собой сокращённую версию книги "Офтальмология. Национальное руководство", вышедшей под эгидой Общества офтальмологов России и Межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов России.

В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, содержащие объединённую согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. Подробно описана клиническая картина заболеваний, даны рекомендации по диагностике, лечению и профилактике отдельных нозологических единиц, разработанные ведущими офтальмологами России.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей участвовали специалисты-офтальмологи - сотрудники НИИ глазных болезней, МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Фёдорова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РМАНПО, кафедр офтальмологии ведущих вузов страны.

Предназначено врачам-офтальмологам, а также интернам, ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.

10.2. КАТАРАКТА

Определение

Катаракта - заболевание глаза, основной признак которого - различной степени выраженности стойкие помутнения вещества или капсулы хрусталика, сопровождающиеся понижением остроты зрения.

Коды по МКБ-10

Эпидемиология

Анализ данных о слепоте в мире показывает, что катаракта - это наиболее частая (с неуклонно растущим значением) причина предотвратимой слепоты как в развитых, так и в развивающихся странах. По данным ВОЗ, в мире насчитывают 20 млн слепых вследствие катаракты.

Пациенты с катарактой составляют до трети лиц, госпитализируемых в глазные стационары, на их долю приходится 35-40% всех операций, выполняемых офтальмохирургами. В середине 90-х гг. прошлого столетия количество операций по поводу экстракции катаракты составляло на 1000 населения: в США - 5,4, в Англии - 4,5. Статистические данные по России чрезвычайно вариабельны в зависимости от региона: так, в частности, в Самарской области этот показатель соответствует 1,75.

Классификация

Ввиду неясности патогенеза помутнений хрусталика их патогенетической классификации не существует. По этой причине катаракты классифицируют по времени возникновения, форме и локализации помутнения, этиологии заболевания.

По времени возникновения катаракты принято делить на две основные группы: врождённые (наследственные) и приобретённые. Врождённые катаракты обычно не прогрессируют и бывают ограниченными или частичными. Приобретённые катаракты имеют прогрессирующее течение.

Приобретённые катаракты по этиологическому признаку подразделяют на несколько групп:

-

травматические (контузионные и в результате проникающих ранений глаза);

-

осложнённые (при увеитах, близорукости высокой степени и других заболеваниях глаза);

-

токсические (в результате воздействия нафтолановой кислоты и др.);

-

вызванные общими заболеваниями организма (эндокринные нарушения, расстройства обмена веществ).

В зависимости от локализации помутнений и по морфологическому признаку катаракты подразделяют на следующие основные группы:

По степени зрелости катаракты различают следующие формы:

Этиология и патогенез

Проблема этиопатогенеза катаракты актуальна и социально значима не только в связи с широтой распространения, но и отсутствием концепции, обобщающей все закономерности её развития.

Формирование катаракты может происходить в разном возрасте и быть индуцировано различными факторами: старением организма, химическими веществами, ультрафиолетовыми лучами, ионизирующим излучением, воспалением, обменными и иммунными нарушениями, заболеванием внутренних оболочек глаза, контузией, проникающими ранениями глаза и другими причинами.

Определённое значение имеют наследственность, внутриутробная патология, неблагоприятное течение беременности, эндокринные нарушения, синдромные и системные заболевания, вирусная и бактериальная инфекция, характер питания, расовая принадлежность, а также общие заболевания организма.

Любое неблагоприятное воздействие на хрусталик, превышающее его компенсаторные возможности, приводит к нарушению в нём метаболических циклов, к различным дистрофическим процессам его структур и к развитию помутнений отдельных участков.

Клиническая картина

Основной клинический симптом катаракты - прогрессивное снижение зрения вследствие помутнения хрусталика.

Врождённые катаракты

Различают следующие типы аномалий развития хрусталика.

Врождённые помутнения хрусталика составляют 60% всех дефектов органа зрения и главную причину врождённой слепоты и амблиопии (рис. 10.1, 10.2, см. цв. вклейку).

Наиболее распространённые формы врождённых помутнений хрусталика - полярная и слоистая (зонулярная) катаракта.

Полярная катаракта - это помутнение хрусталика в виде круглого пятна белого или серого цвета, расположенного у переднего или заднего полюса хрусталика под капсулой. Участок помутнения может быть сращён с капсулой.

Слоистую (зонулярную) катаракту диагностируют наиболее часто (до 40% всех врождённых катаракт). Помутнения располагаются строго в одном или нескольких слоях вокруг ядра хрусталика. Прозрачные и мутные слои чередуются. Степень снижения зрения зависит от плотности помутнений в центре хрусталика.

Сумочные катаракты регистрируют сравнительно редко. Они характеризуются изолированными помутнениями самой разнообразной формы, величины и интенсивности одной лишь сумки хрусталика. Помутнения связаны с неполным или неправильным процессом обратного развития эмбриональной сосудистой сумки хрусталика.

Врождённая центральная (ядерная) катаракта проявляется в виде нежных пылевидных помутнений лишь в области центрального эмбрионального ядра или диффузных помутнений, захватывающих и область фетального ядра (большая катаракта).

Веретенообразная катаракта имеет семейный характер, обнаруживают её очень редко.

Врождённая полная катаракта, как правило, двусторонняя, составляет 10% случаев всех врождённых катаракт и носит прогрессирующий характер. Чаще других форм врождённых катаракт сочетается с другими анатомическими и функциональными аномалиями развития глаза. Форменное зрение отсутствует, необходимо быстрое решение вопроса о хирургическом лечении с целью профилактики амблиопии и улучшения зрительных функций.

Плёнчатая катаракта развивается либо внутриутробно после рассасывания полной катаракты, либо после рождения в течение длительного времени.

Приобретённые катаракты

Возрастная катаракта

Сенильные (старческие) катаракты - наиболее распространённая форма заболевания, имеющая значительный удельный вес среди катаракт различного происхождения. Помутнения хрусталика могут начинаться с коры (корковая катаракта), ядра (ядерная катаракта), субкапсулярно (субкапсулярная катаракта). Каждый из этих видов отличается друг от друга не только клинически, но и по морфологической и биохимической структуре.

При корковой катаракте первые признаки помутнения возникают в коре хрусталика у экватора. Центральная часть длительное время остаётся прозрачной, поэтому острота зрения не изменяется. Жалобы больных сводятся к появлению «мушек», пятен, диплопии или полиопии, когда одним глазом больной видит несколько предметов, особенно светящихся. Состояние начальной катаракты длится у разных людей по-разному: у одних этот период исчисляют десятилетиями, у других процесс прогрессирует, и через 1-3 года наступает стадия незрелой (рис. 10.3, см. цв. вклейку), или набухающей, катаракты. При этом помутнение захватывает почти всю кору хрусталика, в связи с чем больные жалуются на резкое снижение зрения. Набухание хрусталика может приводить к сужению УПК, что затрудняет отток внутриглазной жидкости и иногда угрожает возникновением глазной гипертензии.

С течением времени хрусталик начинает терять воду и помутнение приобретает грязно-серый оттенок, становится более гомогенным. Это стадия зрелой катаракты (рис. 10.4, см. цв. вклейку), при которой утрачивается предметное зрение, но сохраняется светоощущение и способность определять местонахождение источника света. Пациент может различать цвета. Эти важные показатели служат основанием для благоприятного прогноза относительно возвращения полноценного зрения после удаления катаракты.

Следующая стадия возрастной катаракты - перезрелая катаракта (рис. 10.5, 10.6, см. цв. вклейку). При первой фазе перезревания (молочной катаракте) хрусталиковые массы становятся жидкими, приобретают молочный оттенок. Молокоподобные массы хрусталика обладают способностью рассеивать свет, поэтому больные при проверке светоощущения не могут точно определить направление луча. Проекция света становится неправильной, несмотря на сохранность светочувствительного аппарата.

Затем разжиженные хрусталиковые массы подвергаются резорбции, большое ядро опускается книзу, наступает фаза морганиевой катаракты.

При перезрелой катаракте существует опасность развития тяжёлых осложнений: факолитического иридоциклита, глаукомы.

Ядерная катаракта

Помутнение появляется во внутренней части эмбрионального ядра и медленно распространяется по всему ядру хрусталика. Вначале помутнение неинтенсивное (рис. 10.7, см. цв. вклейку), а затем ядро может приобретать желтоватую, бурую и даже чёрную окраску. По мере увеличения помутнений снижается острота зрения, преимущественно вдаль. Это связано с тем, что уплотнённое крупное ядро сильнее преломляет световые лучи, что клинически проявляется развитием близорукости, которая может достигать 10,0-12,0 D.

Ядерная катаракта на протяжении нескольких лет остаётся незрелой. С течением времени нарастает интенсивность окраски эмбрионального ядра, зеленоватый или слегка буроватый оттенок распространяется на ядро взрослого. Острота зрения падает до 0,2. Такую степень изменений в хрусталике следует трактовать как незрелая ядерная катаракта.

Для зрелой бурой катаракты характерна более насыщенная окраска ядра. Интенсивность окраски может достигать чёрного цвета. Острота зрения в этом случае зависит от интенсивности окраски ядра и может колебаться от светоощущения до 0,1.

Субкапсулярная катаракта

Характеризуется ранним и интенсивным снижением зрения. Для этого вида катаракты специфично оводнение в виде субкапсулярных вакуолей, которые располагаются преимущественно под передней капсулой, иногда занимая всю капсулярную зону. В случаях локализации субкапсулярной катаракты под задней капсулой (рис. 10.8, см. цв. вклейку) необходима дифференциальная диагностика между задней старческой субкапсулярной и осложнённой катарактой. По мере прогрессирования катаракты помутнения распространяются в направлении экваториальной части хрусталика. В этой стадии субкапсулярная катаракта приобретает чашеобразную форму. От осложнённой катаракты её отличает то, что помутнения и вакуоли (в начальной стадии) располагаются в 1-2 субкапсулярных слоях и резко отграничиваются от лежащего перед ними прозрачного коркового вещества. При данном виде катаракты рано начинает снижаться острота зрения.

Травматическая катаракта

Наибольшая многоликость помутнений хрусталика характерна для катаракты после травмы органа зрения. Течение травматической катаракты зависит от характера повреждения органа зрения. Стационарные травматические катаракты могут быть плёнчатыми, полурассосавшимися (рис. 10.9, см. цв. вклейку), а также частичными (локальными) или полными (тотальными) помутнениями хрусталика при анатомически нормальном его расположении или его смещении (сублюксации) (рис. 10.10, см. цв. вклейку).

Стационарные травматические катаракты часто сочетаются с патологией других структур глазного яблока: роговицы, связочного аппарата, сосудистой оболочки, СТ, сетчатки и зрительного нерва.

Токсическая катаракта

Причинами токсических катаракт может быть вызваны попадание в организм токсических веществ (нафталина, таллия, динитрофенола, тринитротолуола и др.), избыток некоторых лекарственных препаратов (сульфаниламидов) и обычных ингредиентов пищи (галактозы, глюкозы, ксилозы). Начинается такая катаракта субкапсулярными помутнениями и затем распространяется на корковые слои в виде отдельных помутнений (рис. 10.11, см. цв. вклейку). Под эпителием сумки появляются вакуоли, и происходит распад кортикальных волокон хрусталика.

Вторичная катаракта

Помутнение задней капсулы хрусталика остаётся основной причиной ухудшения зрения в различные сроки после операции экстракции катаракты. Частота возникновения помутнения задней капсулы, по данным различных авторов, колеблется в широком диапазоне (11,0-70,7% случаев).

Различают следующие основные виды вторичных катаракт: плёнчатые, фиброзные, зернистые, т.е. с наличием на плёнке шаров Адамюка-Эльшнига.

Истинная плёнчатая катаракта развивается в результате самопроизвольного рассасывания полной врождённой или травматической катаракты, когда остаются лишь сросшиеся передняя и задняя капсулы хрусталика в виде толстой мутной плёнки. В некоторых случаях мутные массы волокон в аксиальных отделах рассасываются, а в экваториальных отделах сохраняются, образуя кольцо Зоммеринга.

Вторичная зернистая катаракта возникает в афакичном глазу после экстракапсулярной экстракции катаракты и характеризуется разрастанием субкапсулярного эпителия хрусталика, оставшегося в экваториальной зоне хрусталиковой сумки после хирургического вмешательства.

Фиброз задней капсулы хрусталика - это уплотнение и помутнение задней капсулы после экстракапсулярной экстракции хрусталика.

Диагностика

Затуманивание зрения с последующим его снижением - типичные симптомы помутнения хрусталика. Однако данная симптоматика характерна и для других заболеваний: патологии сетчатки, СТ.

Для обнаружения катаракты осмотр больного необходимо проводить при широком зрачке проходящим светом. При этом на фоне розового свечения зрачка помутнения в хрусталике кажутся чёрными, так как часть отражённых лучей поглощают помутневшие волокна хрусталика.

При биомикроскопическом исследовании с помощью щелевой лампы уточняют локализацию очагов помутнения, их распространённость и степень распада хрусталиковых волокон.

При установлении первичного диагноза всем больным необходимо провести:

Комплексное офтальмологическое обследование при катаракте показывает, что, кроме хрусталика, в патологический процесс могут быть вовлечены и другие структуры глазного яблока: роговица, связочный аппарат, СТ, сетчатка и зрительный нерв. Отмечают нарушения гидродинамики глаза. Поэтому объём и характер хирургического вмешательства при катаракте зависят не только от исходного состояния хрусталика, но и от сопутствующей катаракте патологии других структур глаза, а также всего организма в целом.

Лечение

Лечение катаракты в начальной стадии заболевания консервативно и направлено на предотвращение быстрого помутнения всего вещества хрусталика.

С этой целью назначают инстилляции препаратов, улучшающих обменные процессы. Эти препараты содержат цистеин, аскорбиновую кислоту, глутамин и другие ингредиенты.

Медикаментозное лечение при катарактах оправданно только при начинающихся помутнениях в хрусталике и совершенно безосновательно при уже развившихся катарактах различной этиологии.

Хирургическое лечение

Показание к хирургическому лечению катаракты - снижение остроты зрения, приводящее к ограничению трудоспособности и дискомфорту в обычной жизни. Степень зрелости катаракты не имеет значения при определении показаний к её удалению.

Суммарная оценка клинико-функционального исследования пациентов с катарактами позволяет на предоперационном уровне решить определённые вопросы в планируемом хирургическом лечении, а именно:

-

провести специфическую и иммунокорригирующую терапию у пациентов с осложнёнными катарактами при наличии нарушений иммунного статуса с обязательным контролем после лечения;

-

при нарушении гидродинамики у больных с осложнённой катарактой (глаукома, травма, увеит), не компенсируемой медикаментозно, провести предварительное хирургическое лечение с обязательным последующим контролем гидродинамики и ВГД;

-

при наличии дистрофических изменений периферии сетчатки или ДР (при возможности офтальмоскопии) провести предварительное лазерное лечение больным с осложнённой катарактой на фоне миопии высокой степени, СД, травмы.

В том числе следует прогнозировать функциональные результаты операции и на основе суммарной оценки клинико-функциональных, иммунологических и электрофизиологических методов исследования определить показания и противопоказания к интраокулярной коррекции афакии.

Анестезиологическое пособие при экстракции катаракты

-

За 40-60 мин до операции внутримышечно выполняют премедикацию, включающую бензодиазепины, антихолинэстеразные и антигистаминные препараты.

-

За 30 мин до операции проводят аппликационную анестезию 2% раствором лидокаина или 1% раствором бупивакаина в виде троекратного закапывания двух капель раствора в конъюнктивальную полость с интервалом 10 мин.

-

Проводниковую анестезию по необходимости (ретроили парабульбарную и акинезию - стволовую или терминальных ветвей лицевого нерва) выполняет анестезиолог за 15-20 мин до операции 2-4% раствором лидокаина в количестве 2 мл на ретро- и парабульбарную инъекцию и 5 мл 2% раствора лидокаина на акинезию.

-

На операционном столе при необходимости внутривенно вводят НпВС, спазмолитики, агонисты α2-адренорецепторов (клонидин), β-адреноблокаторы или ганглиоблокаторы короткого действия для снижения офтальмотонуса.

-

В обязательном порядке на протяжении всей операции осуществляют мониторное наблюдение жизненно важных систем организма.

-

Показания для применения эндотрахеального наркоза с применением мышечных релаксантов:

Хирургические технологии

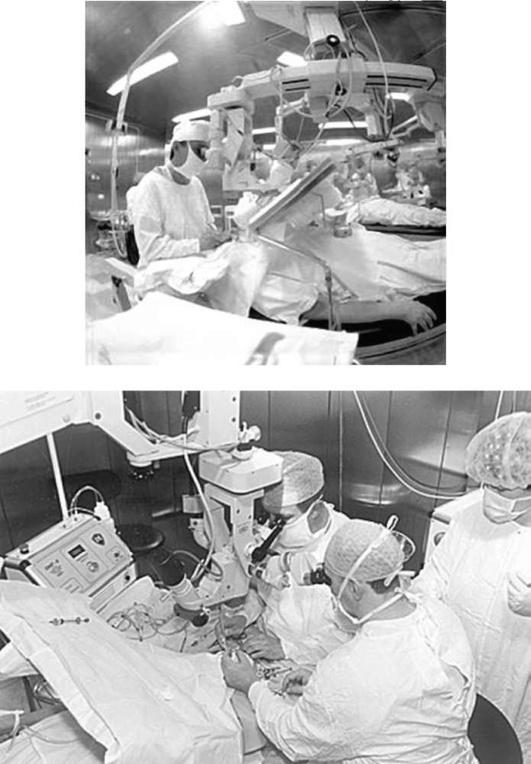

Современную экстракцию катаракты необходимо проводить, применяя микрохирургические технологии (рис. 10.12).

Для профилактики повреждающего действия ирригационных растворов, инструментария, фрагментов хрусталика на эндотелий роговицы используют сбалансированные ирригационные растворы и вискоэластики.

Рис. 10.12. Современное оснащение операционного блока

Арсенал современных методов, используемых в хирургии катаракты, чрезвычайно широк и разнообразен. Это многочисленные варианты экстракапсулярной экстракции катаракты, включая традиционную экстракапсулярную экстракцию катаракты, ультразвуковую факоэмульсификацию, лазерную экстракцию и механическую факофрагментацию, интракапсулярную экстракцию катаракты. Основное направление в технологии хирургии катаракты в настоящее время - это уменьшение операционного разреза с целью снижения травматичности проведения операции, улучшения функций в ранние сроки после операции, снижения числа осложнений.

Технологии малых разрезов имеют единые или малоотличительные методики выполнения таких этапов, как:

Узловые этапы операции состоят в следующем.

-

Формирование тоннельного операционного доступа.

-

Тоннельный самогерметизирующийся операционный разрез - один из основных вариантов операционного доступа в современной хирургии катаракты. Дозированные одноразовые лезвия обеспечивают точность параметров проводимого разреза по ширине операционного доступа, что позволяет на последующих этапах хирургического вмешательства адекватно вводить инструменты, ультразвуковые и ирригационно-аспирационные наконечники, инжекторы с ИОЛ и осуществлять другие манипуляции.

-

Сложная архитектоника тоннеля с наличием нескольких плоскостей разреза усиливает герметизацию разреза. Трёхступенчатую конфигурацию тоннеля формируют, используя один нож и изменяя его угол наклона при продвижении в переднюю камеру. Нож вводят под углом 45° к наружной поверхности глазного яблока в 1 мм от лимба. Плавно изменяя угол наклона до 15° к плоскости роговицы, нож продвигают в её прозрачных слоях на 2,4-2,5 мм. После этого поворачивают нож на угол 70° и осуществляют вход в переднюю камеру.

-

При мануальной технике осуществляют формирование тоннеля трапециевидной формы. Внутренний роговичный разрез тоннеля в виде веера описывает дугу, в 1,5-1,7 раза превышающую его по протяжённости. Предложенная форма разреза усиливает его пропускную способность при движении ядра, обеспечивает вхождение в тоннель ядра хрусталика.

-

Поскольку современная техника удаления хрусталика предполагает использование второго инструмента, для его введения выполняют парацентез, располагающийся слева от основного разреза на расстоянии 40-50° по дуге окружности.

-

-

Формирование переднего капсулорексиса.

-

При анатомической сохранности передней капсулы и связочного аппарата хрусталика выполнение данного этапа операции не вызывает особых трудностей.

-

Вскрытие передней капсулы осуществляют через парацентез инъекционным микроцистотомом из иглы калибра 25, 27 или пинцетом для капсулорексиса Utrata. При перезрелой катаракте с истончением передней капсулы и подвывихом хрусталика используют биполярный высокочастотный капсулотом клоти фирмы Oertli (Швейцария) (рис. 10.13, см. цв. вклейку). Непрерывное круговое вскрытие передней капсулы повышает эластичность капсульного края и его сопротивляемость при выполнении последующих этапов операции.

-

Независимо от способа вскрытия передней капсулы процедуру выполняют после заполнения передней камеры вискоэластиком, что способствует механической тампонаде капсулы, улучшает визуальный контроль манипуляции, препятствует радиальным разрывам края капсулорексиса.

-

-

Гидродиссекция и гидроделинеация.

-

Цель данного этапа операции - разделение поверхностных слоёв хрусталика и мобилизация ядра, необходимые для выполнения последующих этапов операции. Манипуляции при исполнении данных этапов операции осуществляют с помощью канюли, соединённой с ирригационной системой (рис. 10.14, см. цв. вклейку). Освобождение плотного ядра от эпинуклеуса уменьшает его размеры, способствует лучшей подвижности, уменьшает объём ирригационной жидкости при последующей аспирации хрусталиковых масс.

-

-

Технологии фрагментации ядра хрусталика.

-

Факоэмульсификация - базовый микроинвазивный метод в хирургии катаракты. Популярности метода способствовало появление нового поколения ультразвуковой аппаратуры, позволяющей в широком диапазоне изменять параметры ультразвуковой энергии и проводить эмульсификацию хрусталиковой субстанции при катаракте различной степени плотности с минимальной травмой для окружающих тканей.

-

Одно из непременных условий проведения факоэмульсификации - обеспечение необходимого мидриаза (не менее 6-7 мм). Предложены различные варианты фармакологического (комбинация мидриатиков в сочетании с НПВС) и механического расширения зрачка с помощью зрачковых колец, различных типов ирис-ретракторов (рис. 10.15, см. цв. вклейку) для достижения оптимальных условий при проведении фрагментации ядра хрусталика.

-

Предложены многочисленные модификации выполнения фрагментации ядра хрусталика, названные по принципу разделения ядра: Divide and Conquer, Crack and Flip, Phaco chop, Stop and Chop и др. Используют ту или иную технику в зависимости от плотности ядра хрусталика. Мягкие ядра при начальной возрастной, врождённой, травматической катаракте при наличии должной аппаратуры и навыков могут быть удалены в режиме ирригация-аспирация (рис. 10.16, см. цветную вклейку).

-

При плотном ядре целесообразно с помощью специального инструмента (чоппера) разделение ядра на 3-4 фрагмента и последующее их удаление в режиме пульсового ультразвука (рис. 10.17, см. цветную вклейку).

-

Все методы фрагментации ядра хрусталика направлены на снижение мощности ультразвуковой энергии, уменьшение продолжительности воздействия ультразвука, сведение к минимуму ирригационной и механической травмы тканей глаза.

-

-

Лазерная фрагментация катарактального хрусталика.

-

Принципиально новый микроинвазивный метод лазерной фрагментации хрусталика, разработан группой авторов под руководством академика С.Н. Фёдорова.

-

Принципиальное отличие лазерной технологии - возможность быстрой эффективной лазерной эмульсификации катарактальных ядер любой плотности при минимальном операционном доступе и использование метода при несостоятельности связочного аппарата хрусталика. Метод основан на использовании Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм. Технология предусматривает тоннельный разрез аналогично другим технологиям малого разреза для ввода ирригационно-аспирационного наконечника. Для введения лазерного световода проводят роговичный парацентез в меридиане, который расположен под углом 90° к основному операционному разрезу (рис. 10.18, см. цв. вклейку).

-

-

Механические способы фрагментации ядра хрусталика.

-

Негативное воздействие ультразвуковой и лазерной энергии на структуры глаза нивелируется использованием «безэнергетических» мануальных технологий малого разреза в хирургии катаракты. Основное их преимущество - удаление катаракты без использования дорогостоящей аппаратуры.

-

Для удаления ядра при мануальной экстракции катаракты используют принцип механической факофрагментации различными инструментами - факочопперами, диссекторами, пинцетами, сплитерами.

-

Разработаны основные варианты фрагментации ядра в зависимости от его величины. В аспекте выбора того или иного варианта разделения ядер предложена классификации Х.П. Тахчиди и соавт. (2000), согласно которой все ядра можно разделить на три группы: мелкие ядра - до 5 мм в диаметре; средние ядра - до 8 мм в диаметре; крупные ядра - более 8 мм в диаметре.

-

При малых ядрах с помощью шпателя ядро разворачивают в капсульном мешке под косым углом (около 45°). Пинцет для разлома ядра заводят в тоннельный разрез, раздвигают бранши и продвигают его к 6 ч перпендикулярно плоскости ядра. Затем ядро захватывают пинцетом и фрагментируют. Размеры фрагментов зависят от соотношения размеров ядра и роговичного тоннеля. Выведение фрагментов осуществляют либо этим же пинцетом, либо вискоэкспрессией (рис. 10.19, см. цв. вклейку).

-

При средних и больших ядрах необходимо предварительное разделение ядра в задней или передней камере для дальнейшего удаления его отдельными фрагментами (рис. 10.20, см. цв. вклейку). Для этого все манипуляции выполняют при достаточном количестве вискоэластика. Кроме того, для профилактики опорожнения передней камеры раскрытие пинцета для фрагментации ядра осуществляют в плоскости тоннельного разреза.

-

-

Эвакуацию хрусталиковых масс проводят с помощью канюли Simcoe либо через один из парацентезов, либо через основной разрез с помощью двухканальной аспирационно-ирригационной системы (рис. 10.21, см. цв. вклейку), ирригационно-аспирационным наконечником факоэмульсификатора.

-

-

Оптимальный метод коррекции афакии - интраокулярная коррекция. Выполнение данного этапа зависит от выбранной модели ИОЛ и способа её введения. Наиболее физиологичными моделями признаны заднекамерные ИОЛ с интракапсулярной фиксацией, так как при этом исключён контакт линзы с реактивными структурами глаза. Используют преимущественно эластичные ИОЛ. Имплантацию эластичных ИОЛ осуществляют с помощью пинцетов или специальных инжекторов (рис. 10.22, см. цв. вклейку). Непременное условие введения и заправления ИОЛ в капсульный мешок - заполнение передней камеры и капсульного мешка вискоэластиком. На этом этапе предпочтение отдают вискоэластикам с высокой молекулярной массой, не только удерживающим глубину передней камеры, но и расправляющим складки капсульного мешка, что амортизирует резкое расправление ИОЛ и обеспечивает профилактику разрыва задней капсулы хрусталика.

-

Базовым материалом для жёстких линз остаётся полиметилметакрилат. Из многочисленных жёстких моделей заднекамерных ИОЛ наиболее популярна в России модель Т-26, предложенная для интракапсулярной фиксации.

-

После проведения интракапсулярной экстракции катаракты, при оптико-реконструктивной хирургии последствий травм глаза, а также в случае возникновения осложнений при выполнении экстракапсулярной экстракции катаракты возможно использование других типов линз: передне-камерной, зрачковой ирис-клипс-линзы, заднекамерной с трансцилиарной фиксацией, ИОЛ для фиксации за передний капсулорексис и т.д.

-

-

-

Вымывание вискоэластика проводят ирригационно-аспирационным наконечником факоэмульсификатора или с помощью двухканальной аспирационно-ирригационной системы.

-

Для лучшей адаптации операционного разреза на заключительных этапах операции осуществляют «оводнение» парацентезов изотоническим раствором натрия хлорида и заполнение передней камеры. Операцию заканчивают введением под конъюнктиву растворов дексаметазона и антибиотика широкого спектра действия.

-

Интракапсулярная экстракция катаракты

Операцию интракапсулярной экстракции катаракты начинают с формирования операционного разреза, который проводят по переднему краю хирургического лимба остроконечным алмазным ножом на глубину 650 мкм в меридиане от 9.30 до 14.30 ч. Затем на 12 или 14 ч проводят парацентез. Далее, не вскрывая переднюю камеру, накладывают провизорный шов в меридиане 12 ч (шёлк 8-0). «Дорезание» глубоких слоёв роговицы производят тупоконечным алмазным ножом типа «Соха». Радужку у корня в сегменте 10 и 13 ч захватывают микро-ирис-пинцетом и проводят одну или две периферические колобомы размером 1,5×1,5 мм. Затем радужку отодвигают ретрактором в сегменте 12 ч и слегка прижимают к склеральной губе операционного разреза, чтобы максимально обнажился верхний экватор хрусталика.

Ассистент приподнимает роговицу за провизорный шов. Хирург прикладывает наконечник криоэкстрактора к поверхности хрусталика в 2 мм от экватора, выдерживая экспозицию 2-3 с, чтобы приморозилась не только капсула, но и подлежащие слои хрусталика. Лёгким движением вверх и книзу наконечника криоаппликатора выводят верхний полюс хрусталика. Затем плавными ротационными движениями криоаппликатора вправо и влево хрусталик выводят в операционную рану. Одновременно шпателем, находящимся в левой руке, хирург разъединяет тонкие спайки хрусталика с СТ.

При сублюксации хрусталика II-III степени часто в передней камере находятся волокна СТ, что исключает использование криоэкстрактора.

В этом случае для удаления хрусталика применяют петлю. Аккуратное использование данной методики исключает выпадение значительного объёма СТ в переднюю камеру и операционную рану. Волокна СТ в передней камере «прокрашивают» эмульсией и удаляют.

Затем переднюю камеру заполняют вископротектором и проводят имплантацию зрачковой или заднекамерной ИОЛ с фиксацией в цилиарной борозде. После имплантации завязывают провизорный шов и на роговицу накладывают обвивной шов 10-0. Затем ирригационно-аспирационной системой удаляют вискоэластик из передней камеры.

Ленсэктомия

Операцию начинают с установки порта для витреотома в верхненаружном квадранте глазного яблока в 4 мм от лимба в плоской части цилиарного тела. Второй порт устанавливают в верхневнутреннем квадранте.

Через наружный порт вводят в вещество хрусталика наконечник ленсэктома (витреотома). Если хрусталик мягкий, то ленсэктомия ограничивается аспирацией хрусталикового вещества. При более плотном ядре хрусталика используют режущие свойства наконечника ленсэктома. Фрагментированный мутный хрусталик удаляют по частям. В последнюю очередь осуществляют удаление передней и задней капсулы.

Для имплантации ИОЛ проводят роговичный разрез длиной, соответствующей модели выбранной линзы, вводят вискоэластик в переднюю камеру. После имплантации ИОЛ и из передней камеры удаляют вискоэластик. Переднюю камеру восстанавливают ирригационным раствором.

Операционные и послеоперационные осложнения

Хирургическое лечение по поводу катаракты связано с опасностью развития определённых осложнений. Одно из наиболее серьёзных и распространённых осложнений в ходе экстракции катаракты - это разрыв задней капсулы хрусталика и выпадение СТ. Даже за последние годы, когда техника операции достигла очень высокого уровня, различные авторы сообщают о возникновении этого осложнения в 1-3% случаев при экстракции возрастных катаракт.

В подавляющем большинстве случаев после выпадения СТ в послеоперационном периоде развиваются осложнения, связанные с недостатками интракапсулярного метода экстракции катаракты: грыжи СТ, зрачковый блок, вторичная глаукома, синдром Ирвина-Гасса, отслойка сетчатки, дистрофия роговицы и др. Кроме того, нарушение прочности капсулы хрусталика и волокон цинновой связки хрусталика ставит под сомнение возможность стабильного центрального положения ИОЛ при внутрикапсульной фиксации. Поэтому профилактику разрыва волокон цинновой связки или капсулы хрусталика необходимо соблюдать на всех основных этапах операции (выведение ядра, эвакуация хрусталиковых масс, имплантация ИОЛ). В случае возникновения осложнения показано проведение передней витрэктомии, основная идея которой заключается в стремлении к полному освобождению передней камеры, области зрачка и операционного разреза от элементов СТ.

Экспульсивная геморрагия. Самое грозное осложнение во время операции. Связано оно с разрывом сосудов в хориоидеи за счет падения ВГД. Ситуация сопровождается, как правило, повышением АД. При этом больной проявляет беспокойство, жалуется на боль в глазу, ВГД резко повышается, разрезы тампонируются радужкой. Мониторы показывают повышение АД.

Необходимо немедленно обеспечить герметизацию всех разрезов глазного яблока. Провести офтальмоскопию на операционном столе, вскрыть склеру (1,0-1,5 мм) в проекции максимальной высоты геморрагических пузырей. Нормализовать АД, провести гомеостатическую терапию (аминокапроновая кислота, дицинон, викасол и т.д.). Приложить холод на глаз.

В связи с переходом на микроразрезы частота этого осложнения существенно снизилась, так как герметичные микроразрезы не дают резкого падения ВГД. В некоторых случаях экспульсивная геморрагия может проявиться в раннем послеоперационном периоде.

Послеоперационные осложнения

Эндофтальмит. Самое грозное осложнение в послеоперационном периоде. Процесс начинается с 3-5-х суток усилением воспалительной реакции глаза, снижения зрения, боли в глазу, экссудации в переднею камеру. Процесс развивается в течение часов, поэтому необходим постоянный контроль со стороны врача. Алгоритм принятия решений основывается на следующих принципах. Появление вышеописанной симптоматики является показанием для подключения антибиотиков резерва с широким спектром действия: для общего введения, местного введения под конъюнктиву/парабульбарно - и глазных форм. Поскольку посев на микрофлору с чувствительностью удаётся получить значительно позже, целесообразно использовать разные по спектру антибиотики для общего и местного введения. При появлении ги-попиона целесообразно промывать переднею камеру раствором антибиотика. Распространение гнойного процесса в СТ со значительным снижением (исчезновением) розового рефлекса в проходящем свете является показанием для витреальной хирургии с промыванием полости антибиотиком.

Геморрагические осложнения в послеоперационном периоде чаще всего возникают при выполнении оптикореконструктивных хирургических вмешательств, в ходе которых проводят дополнительные хирургические вмешательства: синехиотомию, иридотомию, пластику радужки и другие манипуляции.

Лечение данного осложнения - консервативное. Отсутствие положительной динамики в течение 2-3 дней при рассасывании очага кровоизлияния служит показанием к хирургическому вмешательству - промыванию передней камеры, механическому удалению сгустков крови.

Предрасполагающими причинами возникновения транзиторной гипертензии глаза в послеоперационном периоде служат: нарушение офтальмотонуса до операции, выраженная деструкция дренажной системы глаза, псевдоэксфолиативный синдром. Лечение гипертензии проводят комплексно. Оно складывается из патогенетически обоснованного назначения инстилляций β-адреноблокаторов и противовоспалительной терапии. Активно используют препараты, уменьшающие секрецию водянистой влаги: растворы фуросемида внутримышечно, таблетки ацетазоламида внутрь, раствор глицерола из расчёта 1,5 г/кг. При отсутствии эффекта от проводимой терапии показана антиглаукомная операция.

Макулярный отёк. С повсеместным переходом на технологии самогерметизирующихся малых разрезов в хирургии катаракты было отмечено, что частота возникновения отёка сетчатки макулярной области закономерно снизилась. Макулярный отёк, подтверждённый ФАГ сетчатки, после неосложнённо выполненной экстракции сенильных катаракт развивается в 0-8% случаев. Частота возникновения отёка значительно возрастает при удалении осложнённых катаракт.

Нарушение положения ИОЛ в глазу (децентрация, дислокация) может возникать по различным причинам, в том числе из-за недостатков конструкции, способа фиксации, хирургической техники или осложнений. В этих ситуациях при значительном снижении зрительных функций, при появлении клинических признаков раздражения увеальной ткани необходимо произвести репозицию смещённой ИОЛ. В том случае, когда невозможно обеспечить стабильное положение репонируемой ИОЛ, осуществляют её удаление или, при благоприятных условиях, её замену с другим типом фиксации.

Большинство осложнений отдалённого периода связано с исходным тяжёлым состоянием глаза при наличии различной комбинированной патологии и обширными реконструктивными манипуляциями, что может иметь тенденцию к прогрессированию и быть причиной ухудшения зрения.

К осложнениям позднего периода, отрицательно влияющим на зрительные функции, могут быть отнесены:

Прогноз

При хирургическом лечении катаракты прогноз благоприятный. Окончательная величина зрительных функций зависит от сопутствующей патологии глазного яблока.