Офтальмология. Национальное руководство / под ред. Аветисова С. Э. , Егорова Е. А. , Мошетовой Л. К. , Нероева В. В. , Тахчиди Х. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-5125-0 |

Аннотация

Издание представляет собой сокращённую версию книги "Офтальмология. Национальное руководство", вышедшей под эгидой Общества офтальмологов России и Межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов России.

В книгу вошли общие и частные вопросы офтальмологии, содержащие объединённую согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. Подробно описана клиническая картина заболеваний, даны рекомендации по диагностике, лечению и профилактике отдельных нозологических единиц, разработанные ведущими офтальмологами России.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей участвовали специалисты-офтальмологи - сотрудники НИИ глазных болезней, МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Фёдорова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РМАНПО, кафедр офтальмологии ведущих вузов страны.

Предназначено врачам-офтальмологам, а также интернам, ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских вузов.

17.3. ЗАСТОЙНЫЙ ДИСК ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

Застойный ДЗН (ЗДЗН) - клинический признак повышенного внутричерепного давления. Необходимо помнить, что факт отсутствия ЗДЗН не равнозначен отсутствию внутричерепной гипертензии.

Этиология

Наиболее частыми причинами развития внутричерепной гипертензии могут быть различные патологические процессы в полости черепа и спинном мозге (наиболее часто - опухоли).

Нет прямой зависимости между размерами опухоли и скоростью развития ЗДЗН. В то же время чем ближе опухоль располагается к путям ликворооттока, к синусам головного мозга, тем быстрее появляется ЗДЗН.

В отличие от опухолей головного мозга, когда ЗДЗН является относительно поздним клиническим признаком, проявлением декомпенсации процесса, при черепно-мозговой травме и субарахноидальном кровоизлиянии в результате разрыва артериальной аневризмы офтальмоскопические изменения развиваются быстро - в течение первых нескольких суток или даже часов.

ЗДЗН нередко является одним из основных клинических симптомов доброкачественной внутричерепной гипертензии (псевдотумора мозга). Синдром доброкачественной внутричерепной гипертензии характеризуется повышением внутричерепного давления с развитием ЗДЗН, нормальными или суженными желудочками мозга, нормальным составом ликвора (концентрация белка может быть даже ниже нормы), отсутствием объёмного образования в полости черепа. Нередко доброкачественная внутричерепная гипертензия сопровождается развитием синдрома пустого турецкого седла, эндокринно-обменными нарушениями. Термин «доброкачественная внутричерепная гипертензия» не вполне достоверно отражает суть процесса. «Доброкачественность» заключается лишь в том, что повышение внутричерепного давления обусловлено неопухолевым процессом и больные не погибают. Однако что касается зрительных функций, то они нередко страдают значительно и непоправимо.

Патогенез

Патогенез ЗДЗН в настоящее время до конца не изучен. На основании экспериментальных исследований, проведённых M.S. Hayreh, S.S. Hayreh, M. Tso, были выделены следующие аспекты патогенеза развития ЗДЗН: повышение внутричерепного давления приводит к повышению давления в подоболочечном пространстве зрительного нерва, что, в свою очередь, вызывает повышение тканевого давления в зрительном нерве, замедление аксоплазматического тока в нервных волокнах. Аккумуляция аксоплазмы приводит к отёку аксонов. При атрофии зрительного волокна отёк его практически невозможен.

Клиническая картина

Выраженность ЗДЗН в большинстве случаев отражает степень повышения внутричерепного давления. Скорость развития ЗДЗН во многом зависит от скорости развития внутричерепной гипертензии, следовательно, и от причины, вызвавшей её.

В большинстве случаев ЗДЗН - довольно поздний клинический симптом опухолевого процесса. У детей более раннего возраста, а также у пожилых пациентов ЗДЗН развивается в значительно более позднем периоде заболевания. Это объясняют большей резервной ёмкостью краниовертебрального содержимого в результате увеличения размера головы детей, у пожилых пациентов наличием атрофического процесса в структурах головного мозга.

Обычно ЗДЗН развивается одновременно на обоих глазах и относительно симметрично.

Наиболее сложна для диагностики ранняя, или начальная, стадия ЗДЗН. Она характеризуется нечёткостью границ и рисунка диска, нечёткостью рисунка перипапиллярных ретинальных нервных волокон (рис. 17.8, см. цв. вклейку).

Исчезновение венного пульса на ЦВС некоторые авторы оценивают как ранний признак ЗДЗН. Однако следует иметь в виду, что, по данным S.E. Lorentzen и B.E. Levin, спонтанный венный пульс в норме можно определить только в 80% случаев. Венный пульс можно обнаружить при внутричерепном давлении, равном 200 мм вод.ст. и ниже, а его исчезновение происходит при давлении 200-250 мм вод.ст.

Относительность этого симптома становится очевидной, если учесть, что нормальным внутричерепным давлением считают 120-180 мм вод.ст., при этом как в норме, так и при внутричерепной патологии возможны довольно значительные суточные колебания внутричерепного давления.

В стадии выраженного ЗДЗН отмечают полнокровие и расширение вен сетчатки, их извитость (рис. 17.9, см. цв. вклейку).

Наряду с расширением капилляров на ДЗН и вблизи него могут появиться микроаневризмы, кровоизлияния, ватообразные очаги сетчатки (фокальные инфаркты сетчатки). Отёк распространяется широко на перипапиллярную сетчатку и может доходить до центральной области, где появляются складки сетчатки, кровоизлияния и ватообразные очаги, твёрдые экссудаты. Кровоизлияния чаще бывают в стадии выраженного или резко выраженного отёка (рис. 17.10, см. цв. вклейку).

Развитие кровоизлияний при начальном или нерезко выраженном отёке бывает в случае быстрого, порой молниеносного развития внутричерепной гипертензии, например при разрыве артериальной аневризмы и субарахноидальном кровоизлиянии или при черепно-мозговой травме. Кровоизлияния в ранней стадии развития ЗДЗН можно также наблюдать у пациентов со злокачественной опухолью. Для ЗДЗН характерно расположение кровоизлияний на диске, вблизи него и в центральной области. На периферии глазного дна кровоизлияний, как правило, не бывает. В стадии обратного развития ЗДЗН отёк на диске уплощается, однако на периферии диска и в перипапиллярной сетчатке, по ходу сосудистых пучков, отёк сохраняется дольше. После регресса ЗДЗН можно обнаружить перипапиллярную хориоретинальную дистрофию на месте бывшего отёка. Время обратного развития ЗДЗН зависит от многих факторов (от причины, вызвавшей ЗДЗН, от степени его выраженности) и может занимать считанные дни или многие недели.

При длительном существовании ЗДЗН появляется побледнение ДЗН - признак атрофии зрительных волокон, что можно лучше определить при офтальмоскопии или биомикроскопии в бескрасном свете.

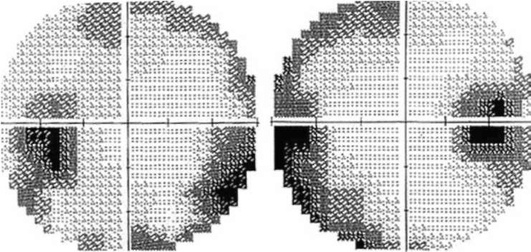

Первое проявление зрительных расстройств у больных с ЗДЗН - увеличение размера слепого пятна, которое наступает в результате смещения отёчной тканью диска функционирующих перипапиллярных волокон сетчатки и, как правило, не воспринимается пациентами. Первыми жалобами являются преходящие приступы затуманивания зрения, протекающие в виде слепоты или частичной потери зрения в течение нескольких секунд с дальнейшим полным восстановлением зрения. К стойкому понижению зрительных функций при ЗДЗН приводит постзастойная (вторичная) атрофия зрительного нерва (рис. 17.11, см. цв. вклейку). Характерный дефект поля зрения - сужение границ в нижненосовом квадранте или концентрическое сужение границ (рис. 17.12).

Рис. 17.12. Глазное дно: данные автоматической статической периметрии

Всё вышесказанное относится к зрительным нарушениям у пациентов в результате развития ЗДЗН как такового, без привнесённых факторов, обусловленных патологическими процессами в полости черепа.

Дифференциальная диагностика

ЗДЗН - довольно грозный симптом, при котором следует в первую очередь исключить патологию в полости черепа. По этой причине необходимо различать ЗДЗН и псевдозастойный диск, при котором офтальмоскопическая картина напоминает ЗДЗН. Офтальмоскопическая картина обусловлена врождённой аномалией строения диска, что часто сочетается с аномалией рефракции. Один из дифференциально-диагностических признаков псевдозастойного диска - стабильное состояние офтальмоскопической картины в процессе динамического наблюдения за пациентом. На диске зрительного нерва с избыточной глиальной тканью спонтанный венный пульс не может служить дифференциально-диагностическим признаком при офтальмоскопии, поскольку он, как правило, не виден.

Проведение ФАГ глазного дна области ДЗН также приводит к уточнению диагноза. Было показано, что у пациентов с псевдозастойным ДЗН отсутствуют экстравазальный выход флюоресцеина на диске и патологическая остаточная флюоресценция ДЗН, присущая отёчному диску.

Друзы ДЗН, особенно скрытые, также могут имитировать ЗДЗН. При друзах появляется неравномерная флюоресценция ДЗН, а в фазе остаточной флюоресценции обнаруживают их повышенное свечение в виде круглых образований. В процессе динамического наблюдения за пациентом можно использовать такие неинвазивные методы диагностики, как квантитативная папиллометрия или лазерная ретинотомография, а также УЗИ зрительного нерва, при котором друзы диска чётко определяются в виде проминирующих гиперэхогенных образований. При КТ также довольно чётко можно выявить друзы ДЗН.

Рекомендуются консультация невропатолога, нейрохирурга, проведение МРТ/КТ головного, при показаниях - спинного мозга.