Оториноларингология

Оториноларингология : национальное руководство / под ред. В. Т. Пальчуна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1024 с. - (Серия "Национальные руководства"). - ISBN 978-5-9704-5007-9 |

Аннотация

В книгу вошли общие и частные вопросы оториноларингологии, содержащие объединённую, согласованную позицию ведущих отечественных специалистов.

Второе издание дополнено новыми главами о наследственных нарушениях слуха, полипозных риносинуситах, грибковых заболеваниях уха и глотки. Существенно переработаны разделы, касающиеся современных методов диагностики и лечения отосклероза, тотальной глухоты, болезней вестибулярного аппарата, гнойных заболеваний головы и шеи.

В подготовке руководства принимали участие ведущие специалисты - сотрудники ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России, ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" Минздрава России, ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" Минздрава России (Сеченовский Университет), ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" Департамента здравоохранения г. Москвы, ФГБУН "Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования" ФМБА России.

Руководство предназначено оториноларингологам, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

Глава 10

Болезни носа и околоносовых пазух

ОСТРЫЙ РИНИТ

СИНОНИМЫ

Острый насморк .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Острый ринит представляет собой острое неспецифическое воспаление слизистой оболочки полости носа.

КОД ПО МКБ-10

J00 Острый назофарингит (насморк).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Острый ринит считают одним из наиболее распространённых заболеваний как у детей, так и у взрослых, точных эпидемиологических данных нет.

ПРОФИЛАКТИКА

Для профилактики острого ринита необходимо проводить мероприятия, направленные на повышение общей и местной сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней среды. Большую роль в этом играет постепенное закаливание организма к охлаждению и перегреванию, влажности и сухости воздуха. Закаливание нужно проводить систематически в течение всего года в виде спортивных занятий или прогулок на свежем воздухе, водных процедур с целью тренировки терморегулирующей, а также дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Очень важно, чтобы одежда соответствовала погоде в разное время года.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Выделяют:

ЭТИОЛОГИЯ

В этиологии острого катарального ринита основное значение имеет снижение местной и общей резистентности организма и активация микрофлоры в полости носа. Обычно это происходит при общем или местном переохлаждении, которое нарушает защитные нервно-рефлекторные механизмы. Ослабление местного и общего иммунитета при переохлаждении всего тела или его частей (ноги, голова и др.) ведёт к повышению болезнетворной активности сапрофитирующих в полости носа микроорганизмов, в частности стафилококков, стрептококков и некоторых других, особенно у людей, не закалённых к холоду и резким перепадам температуры. Воздействие переохлаждения быстрее проявляется у лиц со сниженной резистентностью, особенно на фоне хронических болезней, у пациентов, ослабленных острыми заболеваниями.

Развитие острого травматического насморка обычно обусловлено травмой слизистой оболочки носа инородными телами. Повреждения слизистой оболочки могут быть связаны с манипуляциями, в том числе хирургическими операциями в полости носа. В ряде случаев причиной острого травматического насморка бывает профессиональный фактор или условия окружающей среды: частицы минеральной пыли, угля, металла, которые могут повредить слизистую оболочку носа, воздействие дыма, газа, аэрозолей.

ПАТОГЕНЕЗ

Морфологические изменения слизистой оболочки носа в основном соответствуют классической картине развития острого воспаления. В первые часы (редко 1-2 дня) заболевания слизистая оболочка носа бывает гиперемированной и сухой, затем наблюдают появление обильного серозного выпота, и она становится влажной и отёчной. Эпителий и субмукозный слой инфильтрированы лимфоцитами, цилиндрический эпителий теряет реснички, в экссудате возрастает количество слизи, кавернозные пространства заполнены кровью. Под эпителием местами скапливается выпот, нередко образуются пузырьки, выявляют десквамацию эпителия и эрозии слизистой оболочки.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

В клинической картине острого катарального ринита выделяют три стадии, последовательно переходящие одна в другую:

Для каждой из этих стадий характерны специфические жалобы и проявления, поэтому и подходы к лечению будут различными.

Длительность сухой стадии (раздражения) обычно составляет несколько часов, редко 1-2 сут. Пациенты отмечают ощущение сухости, напряжения, жжения, царапанья, щекотания в носу, часто в глотке и гортани, беспокоит чихание. Одновременно возникает недомогание, познабливание, пациенты предъявляют жалобы на тяжесть и боль в голове, чаще в области лба, повышение температуры тела до субфебрильных, реже до фебрильных значений. В этой стадии слизистая оболочка носа гиперемированная, сухая, она постепенно набухает, а носовые ходы сужаются. Дыхание через нос постепенно нарушается, отмечают ухудшение обоняния (респираторную гипосмию), ослабление вкусовых ощущений, появляется закрытая гнусавость.

Для стадии серозных выделений характерно нарастание воспаления, появление в носу большого количества прозрачной водянистой жидкости, пропотевающей из сосудов. Постепенно количество слизи увеличивается за счёт усиления секреторной активности бокаловидных клеток и слизистых желёз, поэтому отделяемое становится серозно-слизистым. Отмечают слезотечение, частое развитие конъюнктивита. Дыхание через нос становится ещё более затруднённым, продолжается чихание, беспокоят шум и покалывание в ушах. Серозно-слизистое отделяемое полости носа содержит хлорид натрия и аммиак, оказывающие раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку, особенно у детей. В этой стадии нередко наблюдают появление красноты и припухлости кожи в области входа в нос и верхней губы. При передней риноскопии гиперемия слизистой оболочки выражена меньше, чем в 1-й стадии. Во 2-й стадии выявляют выраженную отёчность слизистой оболочки.

Стадия слизисто-гнойных выделений наступает на 4-5-й день от начала заболевания. Для неё характерно появление слизисто-гнойного, вначале сероватого, потом желтоватого и зеленоватого отделяемого, что обусловлено наличием в отделяемом форменных элементов крови: лейкоцитов, лимфоцитов, а также отторгшихся эпителиальных клеток и муцина. Постепенно припухлость слизистой оболочки исчезает, носовое дыхание и обоняние восстанавливаются, и спустя 8-14 дней от начала заболевания острый насморк проходит.

При остром рините умеренное раздражение распространяется на слизистую оболочку околоносовых пазух, о чём свидетельствует появление болей в области лба и переносицы, а также утолщение слизистой оболочки пазух, регистрируемое на рентгенограммах. Воспаление может переходить и на слёзовыводящие пути, слуховую трубу, нижележащие дыхательные пути.

В ряде случаев, при хорошем состоянии иммунитета, острый катаральный ринит протекает абортивно в течение 2-3 дней. При ослабленном состоянии защитных сил организма ринит может затянуться до 3-4 нед со склонностью к переходу в хроническую форму. Течение острого ринита в значительной мере зависит от состояния слизистой оболочки полости носа до заболевания. Если она атрофична, то реактивные явления (припухлость, гиперемия и т.д.) будут выражены меньше, острый период будет короче. При гипертрофии слизистой оболочки, наоборот, острые явления и тяжесть симптомов будут выражены намного сильнее.

В раннем детском возрасте воспалительный процесс при остром катаральном рините часто переходит на глотку с развитием острого ринофарингита. Нередко у детей патологический процесс распространяется также на гортань, трахею и бронхи, т.е. носит характер острой респираторной инфекции. Из-за особенностей строения носа у детей заболевание может протекать тяжелее, чем у взрослых. Прежде всего следует отметить узость носовых ходов новорождённого, что в условиях воспаления способствует увеличению заложенности носа, которая не позволяет ребёнку нормально сосать грудь. У новорождённого снижена способность приспосабливаться к новым условиям дыхания, отделяемое из полости носа он не может активно удалять. После нескольких глотков молока ребёнок при развитии острого ринита бросает грудь, чтобы сделать вдох, поэтому быстро утомляется и перестает сосать, недоедает. Это может привести к обезвоживанию, потере массы тела, нарушениям сна. В связи с этим могут появиться признаки нарушения функций желудочно-кишечного тракта (рвота, метеоризм, аэрофагия, понос). Поскольку дышать ртом при заложенном носе легче с откинутой назад головой, можно наблюдать ложный опистотонус с напряжением родничков.

В грудном возрасте на фоне острого ринофарингита часто как осложнение возникает острый средний отит. Этому способствует распространение воспаления из носоглотки на слуховую трубу в связи с возрастными анатомическими особенностями последней. В этом возрасте слуховая труба короткая и широкая.

Острый катаральный ринофарингит обычно тяжелее протекает у детей с гипотрофией. Как в раннем, так и в старшем детском возрасте острый катаральный ринофарингит у данной категории детей может носить нисходящий характер с развитием трахеита, бронхита, пневмонии.

ДИАГНОСТИКА

Пример формулировки диагноза

Острый катаральный ринит распознают на основании характерной клинической картины. Острый катаральный ринит чаще всего возникает при общем или местном переохлаждении. Острый травматический насморк обычно обусловлен травмой слизистой оболочки инородными телами или манипуляциями.

Инструментальные исследования

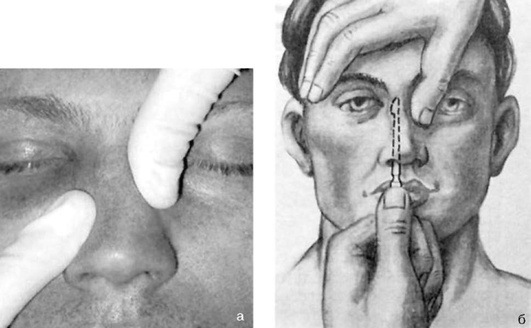

Для диагностики острого ринита используют переднюю риноскопию и эндоскопическое исследование полости носа.

Дифференциальная диагностика

Острый катаральный ринит необходимо дифференцировать с острым специфическим ринитом - симптомом инфекционного заболевания (гриппа, кори, дифтерии, коклюша, сифилиса, гонореи). Также острый ринит необходимо отличать от вазомоторного ринита (нейровегетативного или аллергического), острого синусита и обострения хронического синусита. Каждое из инфекционных заболеваний имеет характерную клиническую картину, на которую и следует опираться в диагностике. Острый ринит в этих случаях считают специфичным симптомом основного заболевания. При дифференциальной диагностике нужно иметь в виду, что обострения хронического ринита и хронического воспаления околоносовых пазух имеют во многом общую симптоматику с острым неспецифическим катаральным ринитом. Анамнез и особенности течения заболевания в этих случаях помогут правильно поставить диагноз.

Пример формулировки диагноза

Острый катаральный ринит. Острый травматический ринит.

ЛЕЧЕНИЕ

Цели лечения

Лечение направлено на купирование тягостных симптомов острого ринита, уменьшение продолжительности заболевания.

Показания к госпитализации

Острый ринит лечат, как правило, амбулаторно. В редких случаях тяжёлого насморка, сопровождающегося значительным повышением температуры тела, рекомендуют постельный режим. Больному лучше выделить комнату с тёплым и увлажнённым воздухом, что уменьшает тягостное ощущение сухости, напряжения и жжения в носу. Не следует употреблять острую, раздражающую пищу. Нужно следить за своевременностью физиологических отправлений (стул, мочеиспускание). В период закрытия носовых ходов не нужно насильственно дышать носом, сморкаться следует без большого усилия и одномоментно только через одну половину носа, чтобы не забрасывать патологическое отделяемое через слуховые трубы в среднее ухо.

Немедикаментозное лечение

Абортивному течению острого катарального насморка в первые дни можно способствовать, применяя тепловые, отвлекающие и потогонные процедуры. Назначают горячую общую или ножную (ручную, поясничную) ванну, сразу после которой больной выпивает горячий чай, после чего принимает внутрь 0,5-1,0 г растворённой в воде ацетилсалициловой кислоты или 1,0 г парацетамола. Затем больному следует лечь в тёплую постель, закутавшись в одеяло. С целью воздействия на нервно-рефлекторные реакции в области носа применяют также ультрафиолетовое облучение подошв ног (в эритемных дозах), горчичники на икроножные области, ультрафиолетовое облучение, УВЧ или диатермию на нос и др. Все эти средства в большей мере проявляют своё действие в 1-й стадии острого катарального ринита, однако их благотворное влияние может быть полезным и во 2-й стадии.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение имеет определённые отличия у детей и взрослых. У грудных детей с первого дня заболевания острым ринофарингитом важнейшей задачей лечения считают восстановление носового дыхания на периоды кормления грудью, что не только позволяет обеспечить нормальное питание, но и противодействует распространению воспаления на слуховые трубы и среднее ухо, а также нижележащие отделы дыхательных путей. С этой целью необходимо перед каждым кормлением отсасывать баллончиком слизь из каждой половины носа ребёнка. Если в преддверии носа есть корки, их осторожно размягчают маслом сладкого миндаля или оливковым маслом и удаляют ватным шариком. За 5 мин до кормления в обе половины носа вливают по 2 капли сосудосуживающего вещества: 0,01-0,02% раствора эпинефрина и по 2 капли 1% раствора борной кислоты (можно вместе). Между кормлениями в каждую половину носа вливают по 4 капли 1% раствора колларгола♠ или протеината серебра 4 раза в день. Это вещество, обволакивая слизистую оболочку носа и частично глотки, оказывает вяжущее и противомикробное действие, что уменьшает количество отделяемого и благотворно влияет на течение заболевания. Можно применять и 20% раствор альбуцида. Хороший сосудосуживающий эффект дают 1% раствор эфедрина и другие препараты идентичного действия.

У взрослых главной задачей лечения на 1-й стадии ринита считают предотвращение инвазии вируса и его репликации в эпителиальных клетках слизистой оболочки носа. Это может быть достигнуто за счёт активации неспецифических факторов местной защиты (мукоциллиарного транспорта, секреторных антител, иммунокомпетентных клеток и т.д.) и применения противовирусных препаратов.

Противовирусные препараты:

-

природные интерфероны (интерферон лейкоцитарный человеческий);

-

индукторы интерферонов [тилорон (внутрь), меглумина акридонацетат (гель на слизистую оболочку носа)];

-

оксолин♠ - вирулицидный препарат, разрушает внеклеточные формы вирусов герпеса и риновирусы, используют как профилактическое средство;

-

аминокапроновая кислота связывается с рецепторами клеток-мишеней, нарушает взаимодействие организма и вируса. Используют для орошения слизистой оболочки носа и глотки.

Тем не менее основным средством лечения ринита на этой, впрочем, как и на остальных, стадии считают сосудосуживающие средства. Для снятия заложенности носа применяют самые разнообразные сосудосуживающие средства. При синусите предпочтение отдают местным назальным сосудосуживающим препаратам. К этой группе средств относят:

Фенилэфрин, обладая мягким сосудосуживающим эффектом, не вызывает значительного уменьшения кровотока в слизистой оболочке носа, поэтому его лечебный эффект менее выражен и менее продолжителен. Более выраженным терапевтическим эффектом по сравнению с другими сосудосуживающими препаратами обладают производные оксиметазолина. Более длительный эффект агонистов α2-адренорецепторов объясняют их замедленным выведением из полости носа вследствие уменьшения кровотока в слизистой оболочке. При этом для практического применения более удобны препараты, выпускаемые в виде назальных спреев, которые позволяют уменьшить общую дозу вводимого препарата за счёт более равномерного его распределения на поверхности слизистой оболочки. Эпинефрин и кокаин в повседневной практике практически не используют.

Вливания лекарственных препаратов делают 3 раза в день по 5 капель в каждую половину носа или в одну половину (при одностороннем процессе). Перед вливанием и через 5 мин после применения капель рекомендуют хорошо высморкать нос. Капли лучше закапывать в положении лёжа с запрокинутой головой. Такое положение обеспечивает лучшее проникновение препарата к соустьям околоносовых пазух, их раскрытие и, следовательно, более эффективный дренаж содержимого. Кратковременные курсы лечения местными сосудосуживающими средствами не приводят к функциональным и морфологическим изменениям в слизистой оболочке носа. Длительное (свыше 10 дней) использование этих средств может стать причиной развития назальной гиперреактивности, изменения гистологического строения слизистой оболочки, т.е. вызвать развитие медикаментозного ринита. При необходимости лучше заменить сосудосуживающие капли вяжущими препаратами (3% раствором колларгола♠ или протеината серебра, которые используют так же, как капли).

Допустимо применение системных сосудосуживающих средств (фенилэфрин, фенилпропаноламин, эфедрин, псевдоэфедрин). Эти препараты не вызывают развития медикаментозного ринита. Под их влиянием за счёт стимулирующего воздействия на α1-адренорецепторы сосудистой стенки происходит сужение сосудов, снижение их проницаемости и, как следствие, уменьшение отёчности слизистой оболочки полости носа, что способствует облегчению носового дыхания.

Индивидуальная переносимость агонистов α1-адренорецепторов значительно варьирует. Следует отметить благоприятный профиль безопасности фенилэфрина при его применении в рекомендуемых дозах по сравнению с другими сосудосуживающими средствами. Так, псевдоэфедрин может вызывать развитие тахикардии и артериальной гипертензии, а также повышать сосудистое сопротивление мозговых артерий, что особенно опасно у больных пожилого и старческого возраста. Кроме того, фенилпропаноламин и псевдоэфедрин могут вызывать аритмии, тремор, чувство тревоги и нарушения сна. Напротив, применение фенилэфрина в терапевтических дозах развития подобных эффектов не вызывает. Особенно важно корректировать дозу с учётом возраста. Так, обычная доза псевдоэфедрина, принимаемая каждые 6 ч, составляет 15 мг для детей 2-5 лет, 30 мг - для детей от 6 до 12 лет, 60 мг - для взрослых. Сходная фармакокинетика характерна и для фенилпропаноламина. Проявления побочных эффектов следует ожидать прежде всего у лиц с глаукомой, нарушениями ритма сердца, артериальной гипертонией, нарушениями моторики желудочно-кишечного тракта.

В 3-м периоде острого ринита ведущую роль играют вирусно-микробные ассоциации, следовательно, в лечении на первый план выходят местные антибактериальные препараты. При рините применяют преимущественно препараты для местного введения. Нежелательно применять препараты, содержащие местные глюкокорти-коиды. Мупироцин выпускают в виде антибактериальной мази, приспособленной для назального применения. Используют 2-3 раза в сутки. Фрамицетин применяют в виде назального спрея 4-6 раз в сутки. Препарат полидекса с фенилэфрином♠ содержит также дексаметазон, неомицин, полимиксин В, выпускают данное лекарственное средство в виде назального спрея. Биопарокс содержит бактериостатиче-ский антибиотик фузафунгин. Используется 4 раза в день.

Эффективно промывание полости носа тёплым 0,9% раствором хлорида натрия с добавлением антисептических средств, например мирамистина♠, диоксидина♠, октенисепта♠ и др. (так называемый назальный душ).

Дальнейшее ведение

Больные острым ринитом должны быть признаны временно нетрудоспособными. При этом нужно учитывать профессию. Больные, работа которых связана со сферой обслуживания, пищевыми продуктами, а также с чтением лекций, пением или с неблагоприятными условиями труда, во время острого насморка обязательно должны быть освобождены от работы сроком до 7 дней.

ПРОГНОЗ

Прогноз при остром катаральном рините у взрослых, как правило, благоприятный, хотя в редких случаях возможен переход инфекции из носа в околоносовые пазухи или на нижележащие отделы дыхательных путей, особенно у лиц, склонных к лёгочным заболеваниям. Часто повторяющийся острый процесс может перейти в хроническую форму. В грудном возрасте острый назофарингит всегда опасен, особенно для ослабленных детей, предрасположенных к различным лёгочным, аллергическим и другим осложнениям. У детей старшего возраста прогноз обычно благоприятный.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Лопатин А.С. Топические препараты для лечения острого и хронического ринита // Консилиум медикум. - 2003. - № 4. - С. 123.

Марков Г.И. Исследование влияния некоторых лекарств на двигательную активность мерцательного эпителия в эксперименте // Вестник оториноларингологии. - 1976. -№ 6. - С. 13-17.

Митин Ю.В., Науменко А.Н., Бойко С.В., Смехнов А.А. Исследование биоэлементов в слизистой оболочке носа и плазме крови в процессе комплексного лечения больных вазомоторным ринитом // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. - 1998. - № 2. - С. 23-30.

Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. - М., 1997.

Рязанцев С.В. Секретолитическая и секретомоторная терапия острых и хронических синуситов // Новости оториноларингологии и логопатологии. - 1998. - № 4. - 90-92.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Аллергический ринит - это заболевание, вызываемое аллергенами и характеризующееся развитием IgE-зависимого воспаления слизистой оболочки полости носа. Проявляется классической триадой симптомов: ринореей, чиханьем, нарушением носового дыхания (зачастую и обоняния).

КОД ПО МКБ-10

J30 Вазомоторный и аллергический ринит. J30.0 Вазомоторный ринит.

J30.1 Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений. J30.2 Другие сезонные аллергические риниты. J30.3 Другие аллергические риниты. J30.4 Аллергический ринит неуточнённый.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

В настоящее время заболеваемость аллергическими болезнями высока. Согласно данным статистических отчётов, до 25% городского и сельского населения, проживающего в регионах с высоко развитой промышленностью, страдает аллергией, а в экологически неблагополучных районах эти цифры достигают 30% и более.

По прогнозу ВОЗ, в XXI в. аллергические заболевания займут второе место, уступив по распространённости лишь психическим болезням. К тому же отмечают утяжеление течения аллергии, развитие полисенсибилизации, частое присоединение различных инфекционных осложнений на фоне иммунологических расстройств.

Болезни органов дыхания в структуре общей заболеваемости стабильно занимают второе место после сердечно-сосудистой патологии, составляя около 19%. Всё это обязывает нас в повседневной клинической практике уделять особое внимание аллергической патологии носа и околоносовых пазух.

Аллергический ринит представляет собой глобальную проблему здравоохранения. Пристальное внимание международной медицинской общественности к этому вопросу вызвано целым спектром как медицинских, так и социальных аспектов:

-

заболеваемость аллергическим ринитом составляет 10-25% в общей популяции;

-

наблюдают стойкую тенденцию к росту заболеваемости аллергическим ринитом;

-

доказано влияние заболевания на развитие бронхиальной астмы, обсуждают концепцию «единая дыхательная система, единое заболевание»;

-

аллергический ринит снижает социальную активность пациентов, влияет на работоспособность взрослых и школьную успеваемость детей;

-

заболевание приводит к значительным финансовым затратам. Прямые расходы на его лечение в Европе составляют не менее 1,5 млрд евро в год.

В связи с этим целесообразно внедрять современные и эффективные схемы лечения аллергического ринита, соответствующие принципам доказательной медицины, а также единым требованиям к профилактике и диагностике.

ПРОФИЛАКТИКА

Основным методом профилактики аллергического ринита считают устранение контакта с аллергеном после идентификации последнего. При этом необходимо учитывать, что эффект различных мер, направленных на удаление аллергена из окружающей среды, в полной мере проявляется только через несколько месяцев. Однако зачастую полное исключение контакта с аллергеном невозможно, так как у большинства пациентов выявляют поливалентную сенсибилизацию. Тем не менее даже частичное выполнение мер по предупреждению контакта с аллергенами существенно облегчает течение заболевания и позволяет уменьшить дозу применяемых лекарств или снизить интенсивность фармакотерапии.

КЛАССИФИКАЦИЯ

До недавнего времени выделяли две основные формы аллергического ринита: сезонный, обусловленный сенсибилизацией к аллергенам пыльцы растений, и круглогодичный как реакцию на бытовые аллергены.

В 2001 г. эта классификация была пересмотрена экспертами ВОЗ. В новой классификации учтены симптомы и показатели качества жизни пациента. Согласно этой классификации выделяют интермиттирующий и персистирующий аллергический ринит на основании длительности сохранения симптомов.

Интермиттирующий аллергический ринит. Длительность проявления симптомов менее 4 дней в неделю или менее 4 нед в году. Течение заболевания лёгкое. При этом не нарушен сон, у пациента сохранена нормальная повседневная активность, он может заниматься спортом. Профессиональная деятельность или учёба в школе не страдают. Отсутствуют мучительные симптомы.

Персистирующий аллергический ринит. Длительность проявления симптомов более 4 дней в неделю или более 4 нед в году. Течение заболевания среднетя-жёлое или тяжёлое. Характерно наличие по крайней мере одного из следующих признаков: нарушение сна, нарушение повседневной активности, невозможность заниматься спортом, нормально отдыхать, нарушение профессиональной деятельности или учёбы в школе, появление мучительных симптомов.

ЭТИОЛОГИЯ

Пусковыми факторами развития аллергического ринита в основном выступают воздушные аллергены. Наиболее распространённые «домашние» аллергены: выделения клещей домашней пыли, слюна и перхоть животных, насекомые и аллергены растительного происхождения. К основным «внешним» аллергенам относят пыльцу растений и плесневые грибки.

Существует также профессиональный аллергический ринит, который чаще всего сопровождается поражением нижних дыхательных путей и находится в компетенции врачей-профпатологов.

Кроме воздушных аллергенов, причиной развития заболевания может быть приём ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов. В таком случае ринит рассматривают как компонент «аспирино-вой триады».

Роль наследственности при развитии атопической аллергии общепризнана. Это доказано данными родословных, наблюдениями за близнецами, статистическими исследованиями среди населения разных стран, а также иммуногенетическими и молекулярно-цитогенетическими методами.

ПАТОГЕНЕЗ

Аллергены, попадая вместе с воздухом в полость носа, частично оседают на мерцательном эпителии и, вступая в местный контакт, сенсибилизируют организм. При их повторном попадании на сенсибилизированную слизистую оболочку возникает IgE-зависимая аллергическая реакция. Для аллергического ринита характерна воспалительная инфильтрация слизистой оболочки полости носа различными клетками.

У больных персистирующим аллергическим ринитом степень контакта с аллергенами меняется в течение года, в определённые периоды она бывает очень низкой. Однако доказано, что даже при отсутствии симптомов у этих пациентов сохраняется воспаление слизистой оболочки носовой полости: так называемое минимальное персистирующее воспаление. Проявления персистирующего ринита считают результатом сложного взаимодействия триггеров аллергии и продолжающейся воспалительной реакции.

Неспецифическая назальная гиперреактивность - одна из основных особенностей аллергического ринита. Характерен повышенный ответ на раздражители неаллергической природы, вызывающие чихание, заложенность носа и (или) ринорею. На таком фоне действие аллергенов на слизистую оболочку носа вызывает более выраженные клинические проявления ринита. Назальную гиперреактивность считают значимым фактором, наличие которого всегда следует учитывать при диагностике и лечении аллергического ринита. Изучение механизмов развития заболевания создает основу для рационального лечения, предполагающего воздействие на сложный воспалительный ответ, а не только на симптомы аллергии.

Взаимосвязь с бронхиальной астмой. Исследования подтверждают наличие прямой связи между аллергическим ринитом и бронхиальной астмой: аллергическое воспаление слизистой оболочки носа и бронхов играет основную роль в патогенезе этих заболеваний. При этом в формировании очага воспаления в слизистой оболочке и носа, и бронхов участвуют одни и те же клетки и медиаторы. Провокационный бронхиальный тест со специфическим аллергеном у больных с аллергическим ринитом приводит к возникновению астматического ответа с вовлечением клеток и провоспалительных медиаторов в слизистой оболочке носовых ходов, а провокационные тесты на слизистой оболочке носа, в свою очередь, вызывают появление воспаления в бронхах.

Приведённые факты подтверждают концепцию «единых дыхательных путей», которая демонстрирует тесную связь между аллергическим ринитом и бронхиальной астмой и доказывает, что воспалительный ответ может поддерживаться и усиливаться за счёт взаимосвязанных механизмов.

В связи с этим больные с персистирующим аллергическим ринитом должны быть обследованы на наличие бронхиальной астмы. В свою очередь, у больных с бронхиальной астмой необходимо обратить внимание на диагностику аллергического ринита. Лечение должно быть направлено на устранение патологии и верхних, и нижних дыхательных путей.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Для адекватной оценки тяжести процесса, правильного выбора метода лечения и точного прогнозирования течения заболевания большое значение имеет изучение жалоб и анамнеза. Необходимо точно определить форму (интермиттирующая или персистирующая) аллергического ринита для каждого пациента. Основные жалобы пациентов: выделения из носа, заложенность носа и приступы чихания. Для установления диагноза необходимо наличие двух или более симптомов продолжительностью не менее 1 ч в сутки на протяжении длительного времени.

В зависимости от преобладания тех или иных симптомов аллергического ринита можно выделить 2 варианта клинического течения заболевания: так называемые экссудативный и обструктивный.

Аллергическое воспаление при этом не ограничивается только слизистой оболочкой полости носа. Достаточно часто у пациентов, страдающих аллергическим ринитом, обнаруживают очаги хронической инфекции и другие заболевания верхних дыхательных путей (синусит, полипоз полости носа в сочетании с полипозным синуситом и, как правило, гаймороэтмоидитом, средний отит).

ДИАГНОСТИКА

Физикальное обследование

Диагностика аллергического ринита состоит из комплекса клинических и лабораторных методов исследования. Большое значение имеет тщательный сбор анамнеза, анализ жалоб, местные и общие методы обследования.

При осмотре полости носа при риноскопии, а по возможности при помощи эндоскопа, определяют характерные изменения: отёк слизистой оболочки носовых раковин различной степени выраженности, бледность слизистой оболочки, иногда с синюшным оттенком, водянистое или пенистое отделяемое. При экссудативном варианте течения в носовых ходах обнаруживают экссудат. Экссудат, как правило, серозный. В этих случаях у пациента диагностируют аллергический риносинусит. Иногда обнаруживают полипозные разрастания, в основном исходящие из среднего носового хода. Нередко можно выделить полиповидную гиперплазию средней носовой раковины.

Лабораторные исследования

В клинической практике широко распространены кожные пробы для определения вида аллергена. Благодаря стандартизации аллергенов и разработке диагностических тест-систем адекватного качества удалось значительно улучшить диагностику в отношении большинства ингаляционных аллергенов. При правильном выполнении кожных проб можно с большей долей вероятности определить наличие гиперчувствительности к определенным агентам. Однако, учитывая сложность методики и интерпретации результатов, подобные пробы необходимо проводить в учреждении аллергологического профиля.

Также достоверными считают методы, с помощью которых определяют уровень аллерген-специфических IgE в сыворотке крови. Для этого используют аллерго-сорбентные (RAST) и радиоиммуносорбентные (PRIST) тесты.

RAST - тест, позволяющий выявить повышение концентрации IgE в сыворотке крови. Его можно использовать как в период обострения, так и во время ремиссии.

PRIST - тест применяют для определения уровня радиоактивных комплексов с помощью счётчика гамма-излучателя. Определение уровня специфических IgE в сыворотке крови по диагностической значимости сопоставимо с кожными пробами.

Данные методы используют только в случаях, когда планируют проведение специфической иммунотерапии, либо в случаях, когда при тщательном сборе анамнеза не удаётся верифицировать аллерген.

Также применяют метод исследования мазков-отпечатков со слизистой оболочки полости носа. В этом случае выявляют скопления эозинофилов, бокаловидные и тучные клетки.

Инструментальные исследования

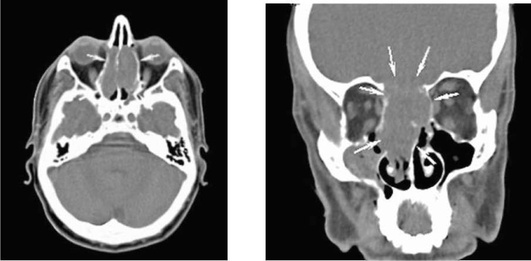

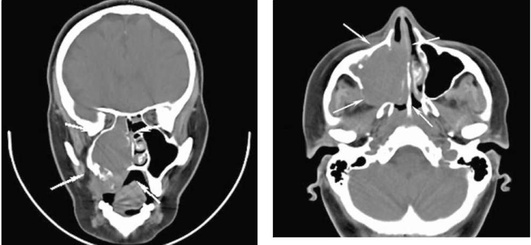

С помощью КТ околоносовых пазух можно диагностировать пристеночное утолщение слизистой оболочки околоносовых пазух, дифференцировать варианты аллергического ринита.

Показания к консультации других специалистов

Обследование пациентов с подозрением на аллергический ринит целесообразно проводить с участием аллерголога.

Пример формулировки диагноза

Персистирующий аллергический ринит, обструктивный вариант течения.

ЛЕЧЕНИЕ

Немедикаментозное лечение

Лечение аллергического ринита включает аллерген-специфическую иммунотерапию и фармакотерапию.

Аллерген-специфическая иммунотерапия - это лечение возрастающими дозами аллергена, который чаще всего вводят подкожно (реже интраназально или суб-лингвально). Данные об эффективности и безопасности подкожной иммунотерапии противоречивы. Считают, что иммунотерапия наиболее эффективна у детей и подростков с моновалентной сенсибилизацией и нетяжёлым течением заболевания. Проводить её необходимо строго по показаниям.

Показания для проведения подкожной специфической иммунотерапии:

Подкожную иммунотерапию должен проводить специалист-аллерголог в условиях специализированного аллергологического кабинета.

Достаточно часто используют альтернативные методы лечения, такие как гомеопатия, акупунктура, фитотерапия. Однако в настоящее время научные данные, подтверждающие эффективность этих методов, отсутствуют.

Медикаментозное лечение

Тактика медикаментозного лечения зависит от степени тяжести заболевания и включает определённые группы лекарственных средств (табл. 10-1). Для лечения аллергического ринита используют антигистаминные препараты.

-

Препараты I поколения: хлоропирамин, клемастин, мебгидролин, промета-зин, дифенгидрамин.

-

Препараты II поколения: акривастин, цетиризин, лоратадин, эбастин.

-

Препараты III поколения: дезлоратадин, фексофенадин. Антигистаминные препараты I поколения (конкурентные антагонисты Н1-рецепторов гистамина) имеют ряд недостатков. Основными нежелательными свойствами этой группы препаратов считают кратковременность действия, выраженный седативный эффект, развитие тахифилаксии, что требует частой смены одного препарата на другой (каждые 7-10 дней). Кроме того, эти препараты обладают атропи-ноподобными эффектами (сухость слизистых оболочек, задержка мочеиспускания, обострение глаукомы).

Антигистаминные препараты II поколения являются высокоселективными бло-каторами Н1-рецепторов гистамина. Данные лекарственные средства не обладают седативным эффектом, или же он незначительный, не оказывают антихолинергического действия, тахифилаксии при их приёме не бывает, препараты обладают длительным действием (их можно принимать 1 раз в сутки). Современные блокаторы Н1-рецепторов гистамина эффективны в отношении купирования многих симптомов, таких как ринорея, чихание, зуд в носу и носоглотке, глазные симптомы. По сравнению с антигистаминными препаратами I поколения антигистаминные средства II поколения более эффективны и безопасны. В этой группе препаратов одним из самых эффективных и быстро действующих считают эбастин. Кроме того, он обладает 24-часовым действием, что позволяет использовать его не только как «средство скорой помощи», но и как препарат плановой терапии аллергического ринита.

| Эффект | Антигиста-минные (внутрь) | Антигиста-минные (интрана-зально) | Глюко-кортикоиды (интрана-зально) | Антилейко-триеновые препараты (внутрь) | Сосудосуживающие препараты (интра-назально) | Кромоны (интрана-зально) |

|---|---|---|---|---|---|---|

Устранение ринореи |

++ |

++ |

+++ |

+ |

- |

+ |

Устранение чихания |

+++ |

++ |

+++ |

+ |

- |

+ |

Устранение зуда |

+++ |

++ |

++ |

+ |

- |

+ |

Устранение заложенности носа |

+ |

+ |

++ |

+ |

++++ |

+ |

Время появления эффекта |

Через 30 мин |

Через 15 мин |

Через 6-12 ч |

Через 2-3 ч |

Через 5-15 мин |

Медленное развитие эффекта |

Длительность действия |

12-24 ч |

6-12 ч |

12-24 ч |

3-6 ч |

3-6 ч |

2-6 ч |

Антигистаминные препараты III поколения - высокоселективные блокаторы Н1-рецепторов гистамина. Новый, но уже хорошо себя зарекомендовавший дез-лоратадин представляет собой активный метаболит лоратадина. Дезлоратадин на сегодняшний день - самый мощный из существующих антигистаминных препаратов, в терапевтических дозах он обладает антигистаминным, противоаллергическим и противовоспалительным действием. По силе блокирования основных медиаторов аллергического воспаления эффективность дезлоратадина сопоставима с дексаметазоном. Эффект препарата проявляется уже через 30 мин после приёма и длится 24 ч. На фоне приёма дезлоратадина отмечено значительное уменьшение заложенности носа при аллергическом рините.

Фексофенадин - быстро действующий и эффективный антигистаминный препарат. Быстро всасывается, концентрация в плазме крови максимальна через 1-5 ч после приёма внутрь, эффект после однократного приёма сохраняется в течение 24 ч. В терапевтических дозах (до 360 мг) фексофенадин не оказывает нежелательного влияния на психомоторную и когнитивную функции.

Местные антигистаминные препараты: азеластин, диметинден+фенилэфрин выпускают в виде назального спрея и глазных капель. Эти препараты рекомендуют при лёгких формах заболевания (назальные формы купируют ринорею и чихание) и для устранения симптомов аллергического конъюнктивита. Преимущества данных лекарственных средств: быстрое наступление эффекта (через 10-15 мин) и хорошая переносимость. Азеластин и левокабастин применяют 2 раза в день после туалета носовой полости.

Глюкокортикоиды, применяемые для лечения аллергического ринита: бекломе-тазон, мометазона фуроат (препарат назонекс), флутиказон, гидрокортизон, пред-низолон, метилпреднизолон (табл. 10-2). Местные глюкокортикоиды - наиболее эффективные средства для лечения всех форм аллергического ринита. Их высокая эффективность обусловлена выраженным противовоспалительным действием и влиянием на все этапы развития аллергического ринита. Они уменьшают количество тучных клеток и секрецию медиаторов аллергического воспаления, сокращают количество эозинофилов, Т-лимфоцитов, ингибируют синтез простагландинов и лейкотриенов, подавляют экспрессию молекул адгезии. Все эти эффекты приводят к уменьшению тканевого отёка и нормализации носового дыхания, уменьшению секреции слизистых желёз, снижению чувствительности рецепторов слизистой оболочки носа к раздражающим воздействиям. Это, в свою очередь, вызывает прекращение ринореи и чихания, подавление специфической и неспецифической назальной гиперреактивности. Больные хорошо переносят современные препараты глюко-кортикоидов. При их применении атрофии слизистой оболочки носа и угнетения мукоциллиарного транспорта не происходит. Биодоступность препаратов данной группы очень низкая, что обеспечивает их системную безопасность. Редкие побочные эффекты в виде сухости в носу, образования корочек или непродолжительных носовых кровотечений обратимы и обычно связаны с передозировкой препарата. Глюкокортикоиды эффективны не только в отношении аллергического ринита, но и сопутствующих аллергических заболеваний, в первую очередь бронхиальной астмы [за исключением мометазона фуроата (назонекс), который не имеет показаний БА].

| Препарат | Доза для поддерживающей терапии | Возможности увеличения дозы | Максимальная суточная доза |

|---|---|---|---|

Беклометазон |

100 мкг (2 дозы) в каждую ноздрю 2 раза в сутки |

200 мкг (4 дозы) в каждую ноздрю 2 раза в сутки |

200 мкг (4 доз) в каждую ноздрю |

Мометазонафуроат (назонекс) |

50-100 мкг (1-2 дозы) в каждую ноздрю 1 раз в сутки |

200 мкг (4 дозы) в каждую ноздрю 1 раз в сутки |

400 мкг (8 доз) в каждую ноздрю |

Флутиказон |

100 мкг (1-2 дозы) в каждую ноздрю 1 раз в сутки |

100 мкг (2 дозы) в каждую ноздрю 2 раза в сутки |

200 мкг (4 дозы) в каждую ноздрю |

Первый представитель группы местных интраназальных глюкокортикоидов - беклометазон, который применяют для лечения аллергических ринитов и бронхиальной астмы с 1974 г. Беклометазон считают «золотым стандартом» базисной терапии аллергического ринита. У пациентов с аллергическим ринитом интрана-зальные формы беклометазона уменьшают выраженность астматического компонента. Насобек♠ представляет собой дозированный спрей, содержащий водную суспензию беклометазона, имеет удобный режим применения: 2 раза в сутки. Препарат воздействует на рецепторы слизистой оболочки носа, не сушит и не раздражает её, что позволяет быстро и эффективно устранить основные симптомы. При этом частота возникновения побочных эффектов низкая. Альдецин♠ (препарат беклометазона) российские оториноларингологи и аллергологи широко используют в клинической практике уже в течение 10 лет. Препарат зарекомендовал себя как эффективное и безопасное средство для лечения аллергического ринита, полипоза полости носа и бронхиальной астмы. Наличие двух насадок (для носа и рта) делает применение препарата более удобным. Малое количество активного вещества (50 мкг) в 1 стандартной дозе позволяет осуществлять индивидуальный подбор необходимой суточной дозы для взрослых и детей.

Мометазона фуроат (назонекс) начинает действовать уже в течение первых 12 ч после первого применения. Применение мометазона фуроата (назонекс) 1 раз в сутки позволяет купировать все симптомы аллергического ринита, в том числе заложенность носа, на 24 ч, что повышает комплаентность пациентов. Благодаря низкой системной биодоступности (менее 1%) мометазона фуроат (назонекс) имеет благоприятный профиль безопасности. Препарат не вызывает сухости в полости носа, так как в его состав входит увлажнитель. При длительном применении (12 мес) не возникало признаков атрофии слизистой оболочки носа. Кроме того, мометазона фуроат (препарат назонекс) проявлял тенденцию способствовать нормализации гистологической картины при исследовании биоптатов слизистой носа. Препарат разрешён к применению у детей с 2 лет.

Флутиказон обладает выраженным противовоспалительным действием. В среднетерапевтических дозах он не обладает системной активностью. Установлено, что флутиказон значимо уменьшает выработку медиаторов воспаления ранней и поздней фазы аллергического ринита. Назальный спрей флутиказона оказывает быстрое успокаивающие и охлаждающее действие на слизистую оболочку носа: уменьшает заложенность, зуд, насморк, неприятные ощущения в области околоносовых пазух и ощущение давления вокруг носа и глаз. Препарат выпускают во флаконах, снабжённых удобным дозирующим распылителем. Применяют препарат 1 раз в сутки (см. табл. 10-2).

Системные глюкокортикоиды (гидрокортизон, преднизолон, метилпредни-золон) применяют для лечения тяжёлых форм аллергического ринита в период обострения коротким курсом при неэффективности других методов. Схему лечения подбирают индивидуально.

Стабилизаторы мембран тучных клеток: кромоны (кромогликат) и кетотифен. Стабилизаторы мембран тучных клеток используют для профилактики интер-миттирующего аллергического ринита или с целью устранения интермиттирую-щих симптомов заболевания, поскольку эти препараты не обладают достаточным эффектом в отношении назальной обструкции. Мембраностабилизирующий эффект этих препаратов развивается медленно (в течение 1-2 нед), другой существенный недостаток - необходимость 4-разового приёма, что создаёт существенные неудобства для больных. Необходимо отметить, что кромоны не обладают побочными действиями. Это позволяет применять их у детей и беременных.

Сосудосуживающие препараты - нафазолин, оксиметазолин, тетризолин, кси-лометазолин. Сосудосуживающие препараты (агонисты α-адренорецепторов) используют в виде капель или спреев. Они эффективно и быстро восстанавливают носовое дыхание на короткое время. При кратких курсах лечения (до 10 дней) они не вызывают необратимых изменений слизистой оболочки полости носа. Однако при более длительном использовании развивается синдром «рикошета»: возникает стойкий отёк слизистой оболочки носовых раковин, обильная ринорея, изменение морфологической структуры слизистой оболочки полости носа.

Блокаторы М-холинорецепторов: ипратропия бромид. Препарат практически не обладает системной антихолинергической активностью, местно блокирует М-холинорецепторы, уменьшая ринорею. Применяют для лечения среднетяжёлых и тяжёлых форм персистирующего аллергического ринита в составе комплексной терапии.

Муколитики: ацетилцистеин и карбоцистеин целесообразно назначать при затяжных интермиттирующих формах.

Учитывая, что аллергическое воспаление - это хронический процесс, терапевтические усилия должны быть сконцентрированы на правильном подборе

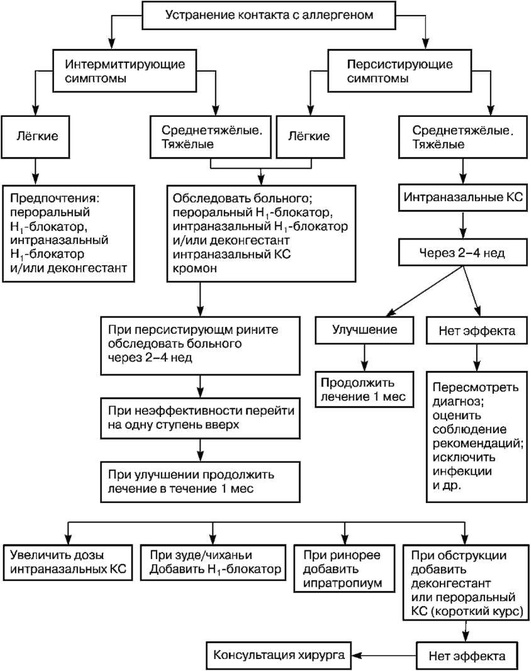

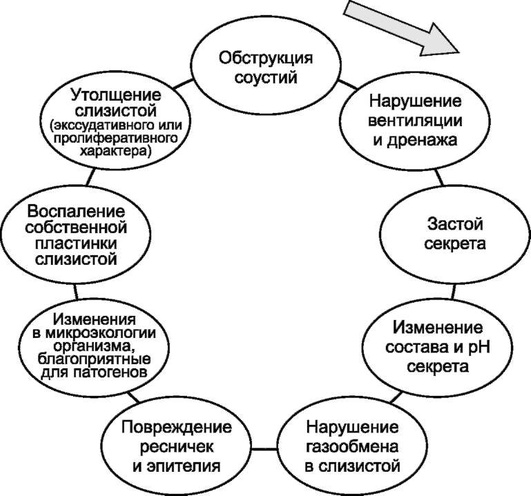

базисной терапии. Препаратами базисной терапии могут быть глюкокортикоиды и кромоны (рис. 10-1).

Сосудосуживающие препараты и блокаторы Н1-рецепторов гистамина при аллергическом рините применяют как симптоматические средства. Исключение составляют лёгкие формы сезонного (интермиттирующего) аллергического ринита, когда возможно применение только данных групп препаратов.

Фармакотерапия аллергического ринита имеет свои особенности:

-

эффект лекарственных препаратов для лечения аллергического ринита после их отмены быстро проходит, поэтому при персистирующей форме лечение должно быть продолжительным;

-

тахифилаксии (быстро развивающейся толерантности) при длительном применении препаратов не бывает. Исключение составляют сосудосуживающие средства и блокаторы Н1-рецепторов гистамина I поколения, при назначении которых может возникнуть толерантность (снижение чувствительности к применяемому лекарственному средству);

-

лекарственные препараты назначают, как правило, перорально или интраназально;

-

активное применение глюкокортикоидов обычно не рекомендуют из-за риска развития тяжёлых побочных эффектов.

При наличии конъюнктивита в приведённую выше схему необходимо включить блокатор Н1-рецепторов гистамина или кромоны в виде глазных капель.

Дальнейшее ведение

Пациенты с аллергическим ринитом нуждаются в диспансерном наблюдении оториноларинголога и аллерголога. Это связано с риском развития у больных аллергическим ринитом полипозного риносинусита, бронхиальной астмы. Пациенты должны 1-2 раза в год посещать оториноларинголога.

ПРОГНОЗ

Прогноз благоприятный. При правильной диагностике и комбинированном подходе лечения аллергического ринита с использованием современных лекарственных средств возможно значительно повысить качество жизни пациента.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Арефьева Н.А. Иммунология, иммунопатология и проблемы иммунотерапии. - Уфа: БГМУ, 1997.

Гаджимирзаев Г.А., Гамзатова А.А., Гаджимирзаева Р.Г. Аллергические риниты у детей и взрослых. - Махачкала, 2002.

Косарев В.В., Жестков А.В., Зайцева С.А., Еремина Н.В. Эпидемиология, клинико-имму-нологические аспекты аллергических заболеваний респираторного тракта. - Самара, 2002.

Andre C., Kongier N., Schmidt D. et al. Langerhans cells: a key cell of sublingual specific immunotherapy // Eur. J. Allergy Clin. Immunol. - 1997. - Vol. 52. - Р. 152-154.

BousquetJ., Cauwenberge P. Allergic rhinitis and its imact on asthma initiative. - WHO initiative (ARIA), 2001.

Corren I. Allergic rhinitis and asthma: how important is the link // J. Allergy Clin. Immunol. -1997. - Vol. 99. - Р. 780-786.

ХРОНИЧЕСКИЙ РИНИТ

СИНОНИМЫ

Хронический насморк.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Хронический ринит - неспецифический и специфический воспалительный процесс слизистой оболочки и в ряде случаев костных стенок полости носа.

КОД ПО МКБ-10

J31.0 Хронический ринит. J30.0 Вазомоторный ринит.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Заболевание встречается часто. Точные эпидемиологические данные отсутствуют.

ПРОФИЛАКТИКА

Излечение острых и хронических инфекций, особенно в полости рта, глотки, околоносовых пазух. Большое значение имеет закаливание организма, которое относится по существу к лечебным факторам.

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЭТИОЛОГИЯ

Как правило, возникновение хронического ринита связано с дисциркуляторными и трофическими нарушениями в слизистой оболочке полости носа, что может быть вызвано такими факторами, как частые острые воспалительные процессы в полости носа (в том числе при различных инфекциях). Отрицательное воздействие также оказывают раздражающие факторы окружающей среды. Так, сухой, горячий, запылённый воздух высушивает слизистую оболочку полости носа и угнетает функцию мерцательного эпителия. Длительное воздействие холода приводит к изменениям в эндокринной системе (особенно в надпочечниках), которые косвенно влияют на развитие хронического воспалительного процесса в слизистой оболочке полости носа. Раздражающее токсическое влияние на слизистую оболочку полости носа оказывают некоторые производственные газы и токсические летучие вещества (например, пары ртути, азотной, серной кислоты), а также радиационное воздействие.

Существенную роль в развитии хронического ринита могут играть общие заболевания, такие как болезни сердечно-сосудистой системы (например, гипертоническая болезнь и её лечение сосудорасширяющими средствами), заболевания почек, дисменорея, частый копростаз, алкоголизм, расстройства эндокринной системы, органические и функциональные изменения нервной системы и др.

Кроме того, важными этиологическими факторами хронического насморка выступают местные процессы в полости носа, околоносовых пазухах и глотке. Сужение или обтурация хоан аденоидами способствует развитию стаза и отёка, что, в свою очередь, приводит к повышению слизеотделения и росту бактериальной обсеменённости. Гнойное отделяемое при синусите инфицирует полость носа. Нарушение нормальных анатомических взаимоотношений в полости носа, например, при искривлении перегородки носа, приводит к односторонней гипертрофии носовых раковин. Могут иметь значение наследственные предпосылки, пороки развития и дефекты носа, травмы, как бытовые, так и операционные (чрезмерно радикальное или многократное хирургическое вмешательство в полости носа). Способствуют развитию хронического воспаления полости носа инородное тело полости носа, хронический тонзиллит и длительное применение сосудосуживающих капель.

Немаловажную роль в развитии хронического ринита играют условия питания, такие как однообразная пища, недостаток витаминов (особенно группы В), отсутствие в воде йодистых веществ и т.д.

ПАТОГЕНЕЗ

Сочетанное воздействие некоторых экзогенных и эндогенных факторов в течение различного периода времени может обусловить появление той или иной формы хронического ринита. Так, минеральная и металлическая пыль травмирует слизистую оболочку, а мучная, меловая и другие виды пыли вызывают гибель ресничек мерцательного эпителия, тем самым способствуя возникновению его метаплазии, нарушению оттока из слизистых желёз и бокаловидных клеток. Скопления пыли в носовых ходах могут цементироваться и образовывать носовые камни (ринолиты). Пары и газы различных веществ оказывают на слизистую оболочку носа химическое воздействие, вызывая вначале её острое, а затем и хроническое воспаление.

Различные формы хронического ринита характеризуются присущими им пато-морфологическими изменениями полости носа.

При хроническом катаральном рините патоморфологические изменения выражены незначительно. Наиболее выраженные изменения происходят в эпителиальном и подэпителиальном слое. Покровный эпителий истончается, местами наблюдается метаплазия мерцательного цилиндрического эпителия в плоский. На некоторых участках эпителиальный покров может отсутствовать. Увеличивается количество бокаловидных клеток. В подэпителиальном слое отмечается выраженная инфильтрация ткани, в основном лимфоцитами и нейтрофилами. Слизистые подэпителиальные железы расширены из-за накопившегося в них секрета. Исчезает синхронность в действии секреторных желёз. Особенно выраженная инфильтрация лимфоидными элементами наблюдается вокруг слизистых желёз. Воспалительная инфильтрация может быть не диффузной, а очаговой. При длительном течении ринита в подэпителиальном слое развивается склероз. Поверхность слизистой оболочки покрыта экссудатом, который состоит из секрета слизистых и бокаловидных желёз и лейкоцитов. Количество лейкоцитов в экссудате изменяется в зависимости от выраженности воспалительных явлений.

Морфологические изменения при хроническом гипертрофическом рините в значительной степени зависят от формы заболевания. На всех участках слизистой оболочки наблюдается пролиферативный процесс. Эпителиальный покров диффузно утолщён, местами гиперплазирован, наблюдается утолщение базальной мембраны. Инфильтрация лимфоидная, нейтрофильная и плазмоклеточная наиболее выражена в области желёз и сосудов. Фибробластический процесс начинается в области расположения желёз и в подэпителиальном слое, достигая в дальнейшем сосудистого слоя. Фиброзная ткань либо сдавливает пещеристые сплетения раковин, либо способствует их расширению и новообразованию сосудов. Сдавливание выводных протоков желёз приводит к образованию кист. Иногда наблюдается костная гиперплазия раковин. При полиповидной форме гипертрофии более выражен отёк слизистой оболочки, при папилломатозной гипертрофии изменения наблюдаются в эпителиальном слое, гиперплазированные слои эпителия на отдельных участках погружены, при этом значительно выражен фиброз этих участков.

Морфологические изменения при неспецифическом хроническом атрофическом рините наблюдаются в слизистой оболочке. При этом наряду с атрофичной выявляют совершенно нормальную слизистую оболочку. Наибольшие изменения отмечаются в эпителиальном слое: на поверхности слизистой оболочки отсутствует слизь, исчезают бокаловидные клетки, цилиндрический эпителий теряет реснички, метаплазируется в многослойный плоский. В более поздних стадиях возникают воспалительные инфильтраты в подэпителиальном слое, изменения слизистых желёз и кровеносных сосудов.

При вазомоторном рините (нейровегетативная форма) решающую роль в патогенезе играет нарушение нервных механизмов, обусловливающих нормальную физиологию носа, в результате чего обычные раздражители вызывают гиперер-гические реакции слизистой оболочки. При этой форме ринита специфических изменений в слизистой оболочке носа не наблюдается. Выстилающий эпителий утолщён, количество бокаловидных клеток значительно увеличено. Наблюдают разволокнение и отёчность подлежащего слоя. Клеточная реакция слабо выражена и представлена лимфоидными, нейтрофильными, плазматическими клетками и очагами макрофагов. Кавернозные сосуды расширены. При длительном течении заболевания появляются признаки, характерные для гипертрофического ринита (коллагеноз межуточной ткани).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Хронический катаральный ринит

Основные симптомы - затруднение носового дыхания и выделения из носа (ринорея) - выражены умеренно. На затруднение дыхания больные обычно не жалуются, и лишь при тщательном опросе удаётся выяснить, что периодически дыхание у них затруднено. Следует отметить, что иногда затруднение дыхания беспокоит больных, но этот симптом не носит постоянного характера. Затруднение дыхания через нос возникает чаще на холоде, наиболее постоянна заложенность одной половины. В положении лёжа на боку заложенность больше выражена в той половине носа, которая находится ниже, что объясняют заполнением кровью кавернозных сосудов нижележащих раковин, венозный тонус которых ослаблен при хроническом рините. Отделяемое из носа слизистое, обычно его немного, но при обострении процесса оно становится гнойным и обильным. Нарушение обоняния (гипосмия) чаще бывает временным, обычно связано с увеличением количества слизи.

Хронический гипертрофический ринит

Клиническая картина заболевания зависит от формы ринита. Однако основной жалобой служит нарушение носового дыхания. При костной гиперплазии раковин и диффузных фиброматозных изменениях её слизистой оболочки затруднение дыхания бывает резко выраженным и постоянным. При кавернозной форме может поочерёдно возникать заложенность обеих половин носа. Ограниченные формы гиперплазии передних концов раковин сопровождаются резким затруднением носового дыхания, при этом резкое утолщение передних отделов нижней носовой раковины может сдавливать отверстие слёзно-носового канала, что вызывает слё-зотечение, воспаление слёзного мешка и конъюнктивит.

При изменении задних концов носовых раковин (особенно при полиповидной форме гипертрофии) может наблюдаться клапанный механизм, при котором затруднён только вдох или выдох. Гипертрофированные задние концы нередко сдавливают глоточные устья слуховых труб, вызывая тем самым евстахиит (ото-сальпингит). Гипертрофированная нижняя носовая раковина может давить на перегородку носа, что рефлекторно вызывает головную боль, нервные расстройства. Больные гипертрофическим ринитом иногда жалуются и на выделения из носа, что объясняется застойными явлениями в слизистой оболочке или сопутствующими катаральными изменениями. В связи с затруднением носового дыхания могут возникать снижение обоняния и вкуса, закрытая гнусавость.

Хронический атрофический ринит

Неспецифический хронический атрофический процесс слизистой оболочки носа может быть диффузным или ограниченным. Часто наблюдается незначительно выраженная атрофия слизистой оболочки, в основном дыхательной области полости носа - такой процесс иногда называют субатрофическим ринитом. К частым симптомам заболевания относят скудное вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое, которое обычно прилипает к слизистой оболочке и высыхает, в результате чего образуются корки. Периодическое затруднение носового дыхания связано с накоплением в общем носовом ходе, чаще всего в его переднем отделе, корок. Больные жалуются на сухость в носу и глотке, понижение в той или иной степени обоняния. Корки в носу нередко вызывают зуд, поэтому больной пытается удалять их пальцем, что приводит к повреждению слизистой оболочки, обычно в переднем отделе перегородки носа, внедрению здесь микроорганизмов и образованию изъязвлений и даже перфорации. В связи с отторжением корок нередко возникают небольшие кровотечения, обычно из зоны Киссельбаха.

Вазомоторный ринит

Для вазомоторного ринита характерна триада симптомов: пароксизмальное чиханье, ринорея и затруднение носового дыхания. Эти симптомы носят перемежающийся характер. Чихание обычно связано с появлением зуда в носу, а иногда и в полости рта и глотки. Отделяемое из носа бывает обильным водянистым или слизистым. Часто приступы возникают только после сна или повторяются много раз при смене температуры воздуха, пищи, при переутомлении, эмоциональных стрессах, повышении артериального давления и т.д. Вазомоторный ринит нередко сопровождается ухудшением общего состояния, нарушением сна, некоторым нарушением деятельности нервной системы.

ДИАГНОСТИКА

Для постановки правильного диагноза необходимо тщательно собрать анамнез: важно выяснить время и характер возникновения, длительность и динамику развития вышеперечисленных симптомов, проводилось ли ранее обследование и лечение, в том числе самостоятельное, его адекватность и эффективность.

Физикальное обследование

При физикальном обследовании определяют:

-

наличие выделений из носа (характер отделяемого, количество, запах и др.);

-

состояние слизистой оболочки носа при передней риноскопии (гиперемия, цианоз, бледность, отёчность, гипертрофия и др.);

-

наличие корок, их характер, локализацию и распространённость;

-

изменения слизистой оболочки полости носа (проба с анемизацией 0,1% раствором эпинефрина);

-

сопутствующую острую и хроническую патологию ЛОР-органов (наличие синусита, аденоидов, искривления перегородки носа и др.).

Хронический катаральный ринит

При риноскопии определяется пастозность и отёчность слизистой оболочки, небольшое утолщение её в основном в области нижней раковины и переднего конца средней раковины. Слизистая оболочка носовой полости гиперемирована с цианотичным оттенком. Гиперемия и цианоз наиболее выражены в области нижних и средних носовых раковин. Последние набухшие, однако, суживая носовые ходы, они, как правило, не закрывают их полностью. Стенки полости носа обычно покрыты слизью. В общем носовом ходе определяется слизисто-гнойное отделяемое, которое стекает на дно полости носа, где его скопление особенно выражено. Отделяемое легко отсмаркивается, однако вскоре вновь заполняет носовые ходы.

Хронический гипертрофический ринит

Риноскопическое исследование позволяет выявить увеличение раковин (диффузное или ограниченное). Разрастание и утолщение слизистой оболочки носа наблюдается главным образом в области нижней носовой раковины и в меньшей мере средней, т.е. в местах локализации кавернозной ткани. Однако гипертрофия может возникать и в других отделах носа, в частности на сошнике (у заднего его края), в передней трети перегородки носа. Поверхность гипертрофированных участков может быть гладкой, бугристой, а в области задних или передних концов раковины - крупнозернистой. Слизистая оболочка обычно полнокровная, слегка цианотичная или багрово-синюшная, серо-красная, покрыта слизью. При папилломатозной форме гипертрофии на слизистой оболочке появляются сосочки, при полиповидной конец раковины напоминает полип. Носовые ходы во всех случаях сужены вследствие увеличения размеров раковин. При диффузном увеличении раковин характер изменений определяют путём их зондирования, а также смазывания 0,1% раствором эпинефрина. При анемизации выявляют и ограниченные участки гиперплазии, которые видны на фоне сокращённой слизистой оболочки.

Хронический атрофический ринит

При передней и задней риноскопии видны, в зависимости от степени выраженности атрофии, более или менее широкие носовые ходы, уменьшенные в объёме раковины, покрытые бледной суховатой тонкой слизистой оболочкой, на которой местами имеются корки или вязкая слизь. При передней риноскопии после удаления корок можно увидеть заднюю стенку глотки.

Вазомоторный ринит

Риноскопическими признаками вазомоторного ринита служат отёчность и бледность слизистой оболочки полости носа, сизые (синюшные) или белые пятна на ней. Такие же изменения наблюдаются и в области задних концов носовых раковин. Цианотично-белесоватые пятна иногда выявляются и в глотке, реже в гортани. Вне приступа риноскопическая картина может полностью нормализоваться.

Лабораторные исследования

Проводят общеклиническое исследование (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, определение содержания IgE в крови и др.), бактериологическое исследование отделяемого из носа (определяют видовой состав микрофлоры, чувствительность к антибиотикам), а также гистологическое исследование слизистой оболочки полости носа.

Инструментальные исследования

Выполняют рентгенографию околоносовых пазух носа (по показаниям КТ), эндоскопическое исследование полости носа, а также ринопневмометрию.

Дифференциальная диагностика

Хронический ринит дифференцируют с острым ринитом, аллергическим ринитом, заболеваниями околоносовых пазух, туберкулёзом, сифилисом, склеромой, гранулематозом Вегенера.

Показания к консультации других специалистов

При хроническом рините необходима консультация аллерголога при подозрении на аллергический ринит, а также консультации других специалистов для определения наличия сопутствующей патологии.

Пример формулировки диагноза

Хронический катаральный ринит. Хронический гипертрофический ринит. Хронический субатрофический ринит. Вазомоторный ринит, нейровегетативная форма.

ЛЕЧЕНИЕ

Цели лечения

Полный контроль над симптомами хронического ринита, улучшение качества жизни пациента.

Показания к госпитализации

Показаниями к госпитализации при хроническом рините служат неэффективность консервативного лечения, выраженная истинная гипертрофия нижних носовых раковин, резко затрудняющая носовое дыхание, наличие сопутствующей патологии, требующей хирургического лечения.

Немедикаментозное лечение

Лечение сводится к устранению возможных эндо- и экзогенных факторов, вызывающих и поддерживающих насморк; санация гнойно-воспалительных заболеваний околоносовых пазух, носоглотки, нёбных миндалин; активная терапия общих заболеваний (ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и др.); улучшение гигиенических условий в быту и на работе (исключение или уменьшение запылённости и загазованности воздуха и т.д.).

Больным с хроническим ринитом показана физиотерапия (тепловые процедуры на нос), включающая воздействие токами УВЧ или микроволнами эндоназально. Проводят также эндоназальное ультрафиолетовое облучение через тубус, гелий-неоновый лазер; эндоназальный электрофорез 0,5-0,25% раствора цинка сульфата, 2% раствора кальция хлорида, 1% раствора дифенгидрамина; эндоназальный фонофорез гидрокортизона; магнитотерапию; иглорефлексотерапию и другие воздействия на биологически активные точки.

Показано курортолечение (Анапа, Боровое, Владивостокская курортная зона, Геленджикская группа курортов, Курьи, Ленинградская курортная зона, Юматово), бальнеотерапия (Головинка, Кисловодск, Лазаревское, Нальчик, Шуша, Шиванда) и грязелечение (Нальчик, Пятигорск, Садгород).

Медикаментозное лечение

Хронический катаральный ринит

Назначают антибактериальные капли и мази (полидекса с фенилэфрином♠, 2% сульфаниламидная и 2% салициловая мази, мупироцин), вяжущие средства (3-5% колларгол♠, серебра протеинат).

Хронический гипертрофический ринит

При небольшой гипертрофии назначают склерозирующую терапию - введение в передний конец нижней носовой раковины суспензии гидрокортизона (по 1 мл с каждой стороны один раз в 4 дня, всего 8-10 процедур) и спленина♠, начиная с 0,5 мл до 1 мл через день. Показаны также прижигания химическими веществами (серебра нитрат, трихлоруксусная и хромовая кислота).

Хронический атрофический ринит

Лечение в основном симптоматическое - орошение носовой полости 0,9% раствором натрия хлорида с добавлением в него йода, препаратами морской воды; носовой душ с помощью устройства «Дельфин» и раствора морской соли; раздражающая терапия (смазывание слизистой оболочки носа 0,5% раствором йод-глицерола и др.).

Вазомоторный ринит

Назначают системные антигистаминные препараты (лоратадин, фексофенадин, дезлоратадин, эбастин, цетиризин и др.); противоаллергические препараты местного действия (мометазон, диметинден) в форме капель, спрея или геля; эндона-зальные блокады с прокаином (передние концы нижних носовых раковин, валика носа). Внутрислизистое введение глюкокортикоидов, точечное прижигание рефлексогенных зон химическими веществами, склерозирующая терапия, вливание в нос вяжущих препаратов также показаны при вазомоторном рините.

Хирургическое лечение

Хронический гипертрофический ринит

При небольшой гипертрофии проводят подслизистую ультразвуковую дезинтеграцию нижних носовых раковин, лазеродеструкцию, вазотомию, а при выраженной гипертрофии - щадящую нижнюю конхотомию, подслизистое удаление костного края нижней носовой раковины (остеоконхотомию) с применением эндоскопов или микроскопов, латероконхопексию.

Вазомоторный ринит

Выполняют подслизистую вазотомию нижних носовых раковин, ультразвуковую или микроволновую дезинтеграцию нижних носовых раковин, подслизистую лазеродеструкцию нижних носовых раковин. При неэффективности указанных методов показана щадящая нижняя конхотомия.

Дальнейшее ведение

Санирующая риноскопия с использованием сосудосуживающих препаратов, местная аппликация симптоматических средств, местная аппликация антибактериальных средств.

ПРОГНОЗ

Благоприятный. Примерные сроки нетрудоспособности составляют 6-7 дней.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Баранов А.А. Здоровье детей России. - М., 1999.

Богомильский M.P, Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2001.

Государственный реестр лекарственных средств. - М.: МЗ РФ, 2004.

Карпова Л.С., Маринич И.Г. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - М., 2006.

Коровина Н.А., Заплатников А.Л., Суздаленков А.В. Способ профилактики гриппа и острых респираторно-вирусных заболеваний у часто болеющих детей. - М., 2000.

Лопатин А.С. Топические препараты для лечения острого и хронического ринита // Консилиум медикум. - № 4. - 2003. - С. 123.

Митин Ю.В., Науменко А.Н., Бойко С.В. и др. Исследование биоэлементов в слизистой оболочке носа и плазме крови в процессе комплексного лечения больных вазомоторным ринитом // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. - 1998. - № 2. - С. 23-30.

Острые респираторные заболевания у детей, лечение и профилактика / Научно-практическая программа Союза педиатров России.- М.: Международный Фонд охраны матери и ребёнка, 2002.

Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика. Пособие для врачей. - М., 2002.

Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология, руководство для врачей. - М., 2001. Пальчун В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А. Оториноларингология. - М., 2002. Плужников М.С., Шантуров А.Г., Лавренова Г.В. и др. Слизистая оболочка носа. Механизмы гомеостаза и гомокинеза. - СПб., 1995. - С. 5-18.

Солдатов И.Б. Руководство по оториноларингологии. - М., 1997.

Учайкин В.Ф. Руководство по инфекционным заболеваниям у детей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004.

Chevillard C., Rugina M., Bonfils P. et al. Evaluation of calcium alginate nasal packing (Algosteril) versus Polyvinyl acetal (Merocel) for nasal packing after inferior turbinate resection // Rhinology. - 2006. - Mar. - Vol. 44 (1). - P. 58-61.

Fundamental virology (editors-in chief D.M. Knipe, P.M. Howley). Fourth edition. - Wilkinson & Lipinnkot, 2001. - P. 1338.

Messerklinger W. Die Rolle der lateralen nazenwand in der pathogenese, diagnose und therapie der residivierenden und chronischen rhinosinusitis // Laryngol. Rhinol. Otol. - 1987. - Bd. 66, N 6. - P. 293-299.

Ottaviano G., Scadding G.K., Coles S., Lund V.J. Peak nasal inspiratory flow; normal range in adult population. Rhinology. - 2006. - Mar. - Vol. 44 (1). - P. 32-35.

Sacre HazouriJ.A. Allergic rhinitis. Coexistent diseases and complications. A review and analy-sis.[Article in Spanish] // Rev. Alerg. Mex. - 2006. - Jan-Feb. - Vol. 53 (1). - P. 9-29.

Schmitke M., Sauerbrei A., Wutzler P. Besitzen oxymetazolin-haltige Nasen-sprays eineantivira-le wirkung gegenurber influenzaviren // Chemother. J. - 2005. - Vol. 14. - P. 207-211.

ОЗЕНА

СИНОНИМЫ

Зловонный насморк .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Озена - болезнь неясной этиологии, характеризующаяся развитием хронического дистрофического процесса в слизистой оболочке и костных стенках полости носа с образованием на поверхности слизистой оболочки грязно-серых корок; проявляется резким неприятным запахом из носа, гипоили аносмией.

КОД ПО МКБ-10

J31.0 Озена.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Эпидемиология заболевания изучена недостаточно. Болезнь имеет широкое распространение во всём мире. Достаточно упомянуть, что в 60-70 гг. прошлого столетия исследователями проведены сотни операций по поводу озены.

ПРОФИЛАКТИКА

Учитывая инфекционную природу заболевания, профилактика предполагает соблюдение правил личной гигиены больного с выделением ему индивидуальных предметов ухода. Необходимо строгое соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий в семье и ближайшем окружении.

СКРИНИНГ

При длительном течении хронического катарального ринита и отсутствии эффекта от обычных методов лечения следует провести дополнительное обследование, в частности посев мазка на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Выделяют лёгкую, среднюю и тяжёлую формы.

ЭТИОЛОГИЯ

Этиология озены до настоящего времени не выяснена. Существует множество теорий её возникновения:

-

алиментарная - одна из наиболее распространённых теорий, чаще болеют люди, живущие в плохих санитарно-гигиенических условиях и плохо питающиеся;

-

теория авитаминоза - недостаток витаминов А и D, по другим данным, К и группы В;

-

анатомическая - в основе лежат особенности строения черепа, полости носа и носоглотки;

-

инфекционная - главную роль играет разнообразная микрофлора, высеваемая из носовой слизи у больных озеной (Corynebacterium, Proteus), однако наиболее часто высевается Klebsiella pneumoniae ozaenae, которой отводят ведущую роль при этой патологии;

-

неинфекционная (нейродистрофическая) - в возникновении озены основное значение имеет нарушение вегетативной и эндокринной систем или симпатической иннервации, что приводит к дистрофическим процессам в полости носа; трофические нарушения в последующем приводят к остеомаляции, резорбции кости и метаплазии эпителия.

С конца XIX столетия получила доминирующее распространение инфекционная теория. В 1885 г. Ловенберг обнаружил у больных озеной капсульный диплококк, а в 1893 г. Абель выделил этот микроорганизм в чистой культуре, изучил его свойства и назвал его Bacillus mucosus ozaenae. В настоящее время инфекционную теорию и роль Klebsiella pneumoniae ozaenae можно считать доказанной.

ПАТОГЕНЕЗ

Процесс начинается с попадания Klebsiella pneumoniae ozaenae на поверхность слизистой оболочки полости носа, иногда других отделов верхних дыхательных путей. Микроорганизм имеет капсулу и находится только на поверхности слизистой оболочки, вызывая её воспаление. Воспалительный процесс в первый, довольно длительный, период имеет катаральную форму и характеризуется значительным количеством жидкого слизистого секрета до 4 л в сут, затем появляются слизисто-гнойные выделения с большим числом лейкоцитов и лимфоцитов, а также самих капсульных бактерий.

В последующем секрет становится густым, вязким, липким, что обусловливает его задержку в полости носа и образование корок, так как носовое дыхание в этот период ещё не нарушено.

В это же время вирулентные штаммы Klebsiella pneumoniae ozaenae на поверхности слизистой оболочки синтезируют большое количество капсульного полисахарида, который вызывает нарушение трофики за счёт влияния на сосуды (стенки их воспаляются, просвет сужается), но возможно и сосудосуживающее действие токсина клебсиеллы на стенку сосудов полости носа и околоносовых пазух.

В дальнейшем Klebsiella pneumoniae ozaenae вызывает дисбактериоз в полости носа, медленное ухудшение питания костной ткани и слизистой оболочки, приводя к прогрессированию дистрофического процесса, сопровождающегося уже сухостью, затруднением носового дыхания, расширением полости носа, большим количеством корок с характерным только для озены неприятным запахом (зловонный, сладковатый, тошнотворный).

Озена характеризуется атрофией всех тканей стенок носовой полости, истончением слизистой оболочки, сосудов. При озене резко выражена метаплазия цилиндрического эпителия, он полностью перерождается в плоский, десквамируется и образует основу для корок. Кератинизированный эпителий непроницаем для жидкости, в связи с чем даже при наличии большого количества желёз слизистая оболочка не смягчается слизью. В подэпителиальном слое вокруг желёз и кровеносных сосудов наблюдается выраженная лейкоцитарная инфильтрация. Количество желёз уменьшается, они замещаются соединительной тканью. Кавернозная ткань запустевает. В сосудах наблюдается процесс, напоминающий облитерирующий эндартериит. Костный слой носовых раковин содержит большое количество остеокластов - клеток, рассасывающих кость. Костная основа раковин рассасывается и замещается соединительной тканью. Разрушение белков сопровождается образованием индола, скатола и сероводорода, что определяет зловонный запах из носа.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Заболевание чаще диагностируют у женщин молодого возраста. Больные жалуются на выраженную сухость и образование большого количества корок в носу, наличие неприятного зловонного запаха из носа, который больные обычно сами не ощущают, затруднение носового дыхания и отсутствие обоняния (аносмия). Зловонный запах настолько выражен, что окружающие избегают присутствия больного, и это отражается на его психическом состоянии, межличностных отношениях - у больного появляется социальная замкнутость. В самом начале заболевания нарушение обоняния обычно обусловлено наличием корок, покрывающих обонятельную область полости носа, в дальнейшем аносмия наступает из-за атрофии обонятельных рецепторов. В некоторых случаях при озене наблюдается седловидный нос.

Один из постоянных признаков озены - корки. В начальной стадии они тонкие, не покрывают всю поверхность слизистой оболочки, затем становятся многослойными, толстыми и выполняют всю поверхность полости носа. В тяжёлых случаях корки распространяются в носоглотку, глотку, гортань и трахею. Между корками и поверхностью слизистой оболочки имеется тонкий слой слизи, благодаря чему эти корки легко удаляются иногда целыми слепками носовой полости.

Вместе с атрофией и большим количеством корок для заболевания характерен неприятный зловонный запах. Его появление зависит от формы заболевания и наличия корок. После удаления корок запах исчезает, затем корки снова быстро образуются и запах вновь появляется. Запах ощущают окружающие больного люди. Сам больной его не ощущает, поскольку обоняние его снижено до степени аносмии.

ДИАГНОСТИКА

Диагностика не представляет трудностей в разгар заболевания. По данным анамнеза следует отметить постепенное изменение ощущений со стороны полости носа. В начале заболевания характерно слизистое отделяемое (влажный нос), затем сухость, наличие корок и запаха, потеря обоняния. Основное беспокойство больному приносят присутствие корок и запаха. Частичное удаление корок путем промывания полости носа и закладывания тампонов с мазями облегчает состояние больного.

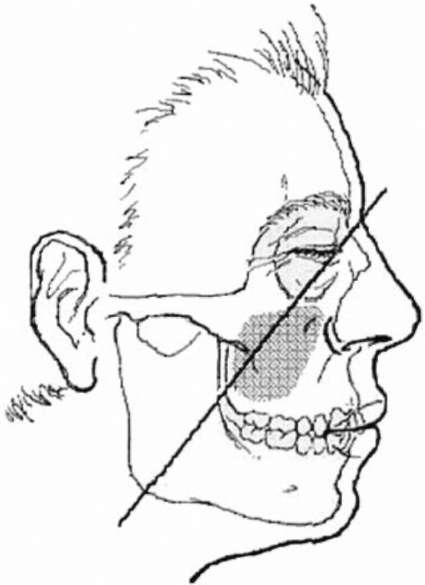

Физикальное обследование