Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1104 с. (Серия "Национальные руководства) - ISBN 978-5-9704-4912-7 |

Аннотация

Национальное руководство "Инфекционные болезни" содержит современную информацию об организации службы инфекционной помощи в России, о методах диагностики и лечения инфекционных болезней. В издании впервые приведены рекомендации по основным клиническим синдромам, изложены свойства возбудителя, эпидемиология, профилактика, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение инфекционных и паразитарных болезней, включая новые нозоформы, ставшие актуальными в XXI в.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

Предназначено инфекционистам, семейным врачам, врачам общей практики, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

ГЭОТАР-Медиа

20.23. ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩЕВЫЕ БОРРЕЛИОЗЫ

Иксодовые клещевые боррелиозы (болезнь Лайма, системный клещевой боррелиоз, лайм-боррелиоз) - группа природно-очаговых инфекционных заболеваний, вызываемых боррелиями, с трансмиссивным механизмом передачи, характеризующаяся преимущественным поражением кожи, нервной системы, сердца, суставов и склонностью к хроническому течению.

КОДЫ ПО МКБ-10

А69.2 Болезнь Лайма. Хроническая мигрирующая эритема, вызванная Borrelia burgdorferi.

L90.4 Акродерматит хронический атрофический.

М01.2 Артрит при болезни Лайма.

ЭТИОЛОГИЯ

Боррелии относятся к отделу Spirochaetes, классу Spirochaetales, семейству Spirochaetaceae, роду Borrelia. Возбудители иксодовых клещевых боррелиозов - грамотрицательные бактерии, входящие в так называемый комплекс Borrelia burgdorferi sensulato. Всего к комплексу Borrelia burgdorferi sensulato в настоящее время относят 14 видов боррелий. Основными из них являются B. burgdorferi sensustricto (болезнь Лайма в Северной Америке и Европе), B. garinii, B. afzelii (в Евразии) и некоторые другие виды (B. lusitaniae, B. valaisiana, B. spielmanii).

В 1995 г. японскими учеными был идентифицирован новый вид боррелий, передаваемых клещами, - B. miyamotoi. Проявления заболевания, вызванного B. miyamotoi, имеют отличия от иксодового клещевого боррелиоза, ассоциированного с B. burgdorferi sensulato и близки к картине возвратного клещевого боррелиоза. Кроме этого, в последние годы выявлен в клещах новый вид патогенных боррелий - B. spielmanii.

Длина боррелий - 10-30 мкм, диаметр - около 0,2-0,25 мкм. Они способны активно передвигаться с помощью жгутиков (рис. 20.5, см. цв. вклейку). Микробная клетка состоит из протоплазматического цилиндра, который окружен трехслойной клеточной мембраной, содержащей термостабильный ЛПС (эндотоксин). Различают три группы антигенов боррелий: поверхностные (OspA, OspB, OspD, OspE и OspF), жгутиковый (Н) и цитоплазматический. Боррелии выращивают на специальной жидкой питательной среде, обогащенной аминокислотами, витаминами, альбумином бычьей и кроличьей сыворотки и другими веществами (среда BSK).

Геном боррелий содержит одну линейную хромосому размером 1 × 106 п.н. и не менее 20 линейных и кольцевых плазмид. Для дифференциации видов и генетических групп боррелий анализируют с помощью секвенирования продукты амплификации межгенного спейсера rrfA-rrlB (5S-23SрРНК). Разделение возбудителя на геномные группы имеет клиническое значение. Так, В. Burgdorferi sensustriсto ассоциируется с преимущественным поражением суставов, B. garinii - c развитием менингорадикулита, В. afzelii - с кожными поражениями.

Боррелии малоустойчивы в окружающей среде: гибнут при высыхании, хорошо сохраняются при низких температурах, при температуре 50 °С гибнут в течение 10 мин, погибают под действием ультрафиолетового облучения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Иксодовые клещевые боррелиозы - облигатно-трансмиссивные природно-очаговые инфекции, распространенные преимущественно в умеренном климатическом поясе северного полушария, лесной ландшафтной зоне и связанные с клещами рода Ixodes. Источник инфекции - иксодовые клещи: I. ricinus, I. persulcatus - в Европе и Азии; I. scapularis, I. pacificus - в Северной Америке. Резервуар возбудителя - мышевидные грызуны, дикие и домашние животные; птицы, распространяющие инфицированных клещей при миграционных перелетах. Клещи могут нападать на человека во всех стадиях жизненного цикла: личинка → нимфа → имаго. Установлена возможность трансовариальной и трансфазовой передачи возбудителя у клещей.

Очаги иксодовых клещевых боррелиозов часто сопряжены с очагами клещевого энцефалита, поскольку имеют одних и тех же переносчиков в Евразии - клещей I. persulcatus (таежный клещ) и I. ricinus (европейский лесной клещ). Весенне-летняя сезонность болезни обусловлена периодом активности клещей (май-сентябрь). Естественная восприимчивость людей близка к абсолютной. Случаи заболевания регистрируются среди всех возрастных групп. Чаще болеет взрослое трудоспособное население.

Постинфекционный иммунитет нестерильный; возможно повторное заражение.

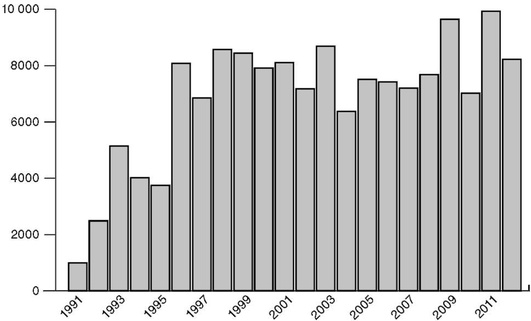

В Российской Федерации официальная регистрация клещевых боррелиозов ведется с 1992 г. В настоящее время число заболеваний в отдельные годы достигает 10 000 случаев и превышает заболеваемость другими природно-очаговыми инфекциями (рис. 20.6).

Рис. 20.6. Число случаев иксодовых клещевых боррелиозов в России в 1991-2012 гг.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Специфическая профилактика не разработана.

Мероприятия по предупреждению заражения: акарицидная обработка лесопарковых зон в природных очагах, использование репеллентов, защитной одежды и специальных противоклещевых костюмов, само- и взаимоосмотры в очагах, снятие клещей и их обследование на наличие боррелий. При положительных результатах исследования снятых переносчиков эффективна антибиотикопрофилактика доксициклином, Бициллином-3♠, амоксициллином, амоксициллин, клавуланат.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Поскольку боррелии имеют много общих свойств с другими патогенными спирохетами, целый ряд клинико-патогенетических проявлений клещевого боррелиоза присущ всей группе спирохетозов. К ним можно отнести медленное распространение возбудителя, его способность к длительной персистенции в организме, полисистемность поражений, стадийность инфекционного процесса, нестерильный характер иммунитета.

Из места присасывания со слюной клеща боррелии проникают в кожу. После размножения возбудителя в области входных ворот происходит лимфогенная и гематогенная диссеминация в ЛУ, внутренние органы, суставы, ЦНС. При этом наблюдается частичная гибель боррелий с высвобождением эндотоксина, обусловливающего явления интоксикации.

Генерализация инфекции клинически проявляется системным поражением внутренних органов - ЛУ, печени, мышц, сердечно-сосудистой и нервной системы, кожи. В это время возбудитель способен проникнуть в ЦНС, преодолев ГЭБ, в другие органы и ткани с преимущественным поражением ретикуло-эндотелиальной системы. Способность боррелий к длительной персистенции в организме приводит к хроническому течению инфекционного процесса с поражением суставов и нервной системы.

Проявления болезни, независимо от стадии, связывают с наличием в организме живых боррелий. Поражение различных систем организма в случае генерализации инфекции доказано результатами многочисленных экспериментов на животных, исследованиями прижизненных биоптатов органов и трупного материала.

Отсутствие кожного процесса в дебюте, по-видимому, связано с трансмиссивным характером передачи инфекции, когда часть боррелий непосредственно попадает в кровяное русло.

В. burgdorferi стимулируют выработку различных медиаторов воспаления (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α), участвующих в развитии артритов. В патогенезе нейроборрелиоза предполагается участие аутоиммунных реакций. Так, с помощью моноклональных антител обнаружены общие ангигенные детерминанты, в частности у флагеллярного антигена 41 kDа и некоторых тканей человека, а именно миелиновых волокон периферических нервов, нервных клетках и аксонах ЦНС, некоторых эпителиальных клетках, синусов и клетках синовиальных оболочек и кардиомиоцитах, т.е. именно в тех органах и тканях, которые наиболее часто поражаются при иксодовых клещевых боррелиозах. У больных острым боррелиозом уже в разгаре болезни повышается концентрация антител к денатурированной ДНК, митохондриям клеток, экстрагируемым ядерным антигенам и антител к компонентам ткани миокарда.

Существенное значение имеют процессы, связанные с накоплением специфических иммунных комплексов, содержащих антигены боррелий, в синовиальной оболочке суставов, дерме, почках, миокарде.

Иммунный ответ у больных относительно слабый. В ранние сроки заболевания начинают вырабатываться IgM-антитела, содержание которых достигает максимального уровня на 3-6-й неделе болезни. IgG обнаруживаются позднее; их концентрация увеличивается через 1,5-3 мес после начала болезни.

Патоморфология иксодовых клещевых боррелиозов изучена недостаточно (в связи с редкостью летальных исходов заболевания) в основном на основании гистологического исследования биоптата кожи, лимфоузлов на аутопсии исследования селезенки, вещества мозга и других органов. В области мигрирующей эритемы выявляют дистрофические изменения эпителия, расстройства микроциркуляции. Во внутренних органах в очагах поражения имеется слабая или умеренная лимфоцитарно-макрофагальная периваскулярная инфильтрация, инфильтрация пораженных тканей.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая классификация. Единой классификации иксодовых клещевых боррелиозов нет. Обычно используют классификацию А.С. Steer (табл. 20.50), согласно которой в течении болезни выделяют 3 стадии:

Таблица 20.50. Клиническая классификация иксодовых клещевых боррелиозов (по А.С. Steer в модификации Е. Asbrink и А. Ноvmаrk)

| Течение | Стадия | Степень тяжести |

|---|---|---|

Субклиническое |

- |

- |

Острое |

Ранняя локализованная инфекция. |

Легкая. |

Ранняя диссеминированная инфекция |

Средней тяжести. |

|

Тяжелая |

||

Хроническое |

Ремиссия |

- |

Обострение |

Инкубационный период от 5 до 30 дней, чаще 10-14 дней.

Наиболее частый вариант - субклиническое течение инфекции. Факт заражения подтверждают нарастанием титра специфических антител в парных сыворотках. Острое течение (от нескольких недель до 6 мес) включает в себя две последовательные стадии - раннюю локализованную инфекцию и раннюю диссеминированную инфекцию. Хроническая форма болезни может длиться пожизненно. Основные клинические проявления иксодовых клещевых боррелиозов в зависимости от стадии заболевания представлены в табл. 20.51.

Таблица 20.51. Клинические проявления иксодовых клещевых боррелиозов на разных этапах инфекционного процесса

| Поражение органов и систем | Ранняя локализованная инфекция | Ранняя диссеминированная инфекция | Хроническая инфекция |

|---|---|---|---|

Общеинфекционные проявления |

Гриппоподобный синдром |

Слабость, недомогание |

Синдром хронической усталости |

Лимфатическая система |

Регионарный лимфаденит |

Генерализованная ЛАП |

- |

Кожа |

Мигрирующая эритема |

Вторичные эритема и экзантема |

Доброкачественная лимфоцитома кожи; хронический атрофический акродерматит |

Сердечнососудистая система |

Миокардит, атриовентрикулярная блокада |

||

Нервная система |

Менингит,менингоэнцефалит, невриты черепных нервов, радикулоневриты, синдром Баннварта |

Энцефаломиелит, радикулопатии, церебральные васкулиты |

|

Опорно-двигательный аппарат |

Миалгии |

Мигрирующие боли в костях, суставах, мышцах, первые атаки артрита |

Хронический полиартрит |

Стадия ранней локализованной инфекции

Начало заболевания острое или подострое. Первые симптомы болезни неспецифичны: утомляемость, озноб, жар, повышение температуры, головная боль, головокружение, слабость, ломота в мышцах, боли в костях и суставах. Нередко на фоне интоксикации возникают катаральные явления (першение в горле, сухой кашель и др.), являющиеся причиной диагностических ошибок.

Основное проявление ранней локализованной стадии иксодовых клещевых боррелиозов - мигрирующая эритема в месте присасывания клеща. В течение нескольких дней участок гиперемии расширяется (мигрирует) во все стороны (рис. 20.7, см. цв. вклейку).

Другие симптомы острого периода изменчивы и преходящи. Возможна уртикарная сыпь, небольшие преходящие красные точечные и кольцевидные высыпания и конъюнктивит. У одной трети больных отмечают увеличение ЛУ, близких к входным воротам инфекции.

Острый период может протекать без эритемы. В этом случае в клинической картине превалирует общеинфекционный синдром, рецидивирующая лихорадка, симптомы поражения оболочек мозга.

Исходом I стадии может быть полное выздоровление, вероятность которого значительно возрастает при проведении адекватной антибактериальной терапии. В противном случае даже при нормализации температуры и исчезновении эритемы болезнь переходит в стадию диссеминированной инфекции.

Стадия ранней диссеминированной инфекции

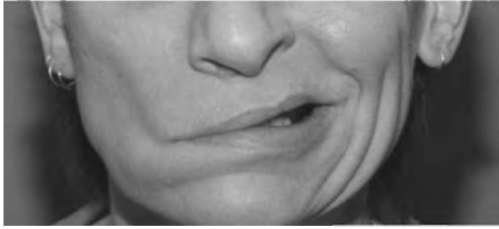

Развивается через несколько недель или месяцев после окончания стадии ранней локализованной инфекции. Гематогенное распространение возбудителя чаще всего сопровождается изменениями со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы, кожных покровов. Поражение нервной системы обычно развивается на 4-10-й неделе болезни и выражается в развитии невритов черепных нервов (рис. 20.8), менингита, радикулоневрита, лимфоцитарного менингорадикулоневрита (синдром Баннварта).

Рис. 20.8. Односторонний парез лицевого нерва

Синдром Баннварта - вариант нейроборрелиоза, распространенный в Западной Европе. Ему свойственны вялое течение, выраженные радикулярные (преимущественно ночные) боли, лимфоцитарный плеоцитоз в СМЖ.

Поражения сердца при лайм-боррелиозе довольно разнообразны: нарушения проводимости (например, атриовентрикулярная блокада - от I степени до полной поперечной блокады), ритма, миокардит, перикардит.

В этот период у больных возникают преходящие множественные эритематозные высыпания на коже. Реже обнаруживают паротит, поражения глаз (конъюнктивит, ирит, хориоидит, ретинит, панофтальмит), органов дыхания (фарингит, трахеобронхит), мочеполовой системы (орхит и др.).

Стадия хронической инфекции

Хроническому течению свойственно преимущественное поражение суставов, кожи и нервной системы.

Обычно у больных наблюдают прогрессирующие артралгии, сменяющиеся хроническим полиартритом. У большинства пациентов рецидивы артрита отмечают на протяжении ряда лет (рис. 20.9, см. цв. вклейку).

В некоторых случаях хроническая инфекция протекает в виде доброкачественной лимфоцитомы кожи и хронического атрофического акродерматита. Доброкачественная лимфоцитома кожи характеризуется узелковыми элементами, опухолями или нечетко отграниченными инфильтратами (рис. 20.10).

Рис. 20.10. Доброкачественная лимфоцитома кожи

Хроническому атрофическому акродерматиту свойственна атрофия кожи, которая развивается после предшествующей воспалительно-инфильтративной стадии (рис. 20.11, см. цв. вклейку).

Хроническое течение болезни характеризуется чередованием периодов ремиссий и обострений, после которых в инфекционный процесс вовлекаются другие органы и системы.

ДИАГНОСТИКА

При сборе анамнеза и осмотре пациента обращают внимание на:

Клиническая диагностика боррелиоза может быть достоверна при наличии таких типичных, специфических признаков, как кольцевая мигрирующая эритема, хронический атрофический акродерматит, синдрома Баннварта, двусторонний неврит лицевого нерва при наличии соответствующего эпидемиологического анамнеза. Мигрирующая эритема - патогномоничный симптом, обнаружения которого достаточно для постановки окончательного диагноза даже без лабораторного подтверждения.

Клинические и лабораторные диагностические тесты

В остром периоде болезни для общего анализа крови характерны повышение СОЭ, лейкоцитоз. При наличии тошноты, рвоты, ригидности мышц затылка, при положительном симптоме Кернига показана спинномозговая пункция с микроскопическим исследованием СМЖ (окрашивание мазка по Граму, подсчет форменных элементов, бактериологическое исследование, определение концентрации глюкозы и белка).

Специфическая диагностика

Для лабораторной диагностики используют следующие методы: бактериоскопия, бактериология, молекулярная диагностика, серология.

Боррелии выявляют в иксодовых клещах, снятых с человека, с помощью световой микроскопии (окраска по Романовскому-Гимзе), темнопольной и люминесцентной микроскопии.

Боррелии можно выделить с использованием среды BSK2 у больных из очагов кожных поражений, из крови, СМЖ.

Молекулярно-биологическая диагностика (ПЦР) основана на выявлении ДНК боррелий в пробах биологического материала (биоптаты кожи с мест присасывания клещей, СМЖ, кровь, моча).

Наибольшее распространение в клинической практике получила серологическая диагностика (ИФА, РНИФ). Для исключения ложноположительных реакций в качестве подтверждающего теста используют иммуноблоттинг. Исследования на наличие антител к боррелиям желательно проводить в динамике в парных сыворотках, взятых с интервалом в 2-4 нед.

Дифференциальная диагностика

Затруднения в диагнозе вызывают формы заболевания, протекающие без эритемы, а также хронические поражения сердечно-сосудистой, нервной, опорно-двигательной системы и кожи. Дифференциальную диагностику проводят с другими трансмиссивными заболеваниями со сходным ареалом распространения (см. табл. в разделе «Клещевой энцефалит»). Изолированное поражение суставов необходимо дифференцировать от инфекционного артрита, реактивного полиартрита, а в сочетании с патологией кожи - от системных заболеваний соединительной ткани. В отдельных случаях иксодовые клещевые боррелиозы дифференцируют от острого ревматизма, при неврологических нарушениях - от других воспалительных заболеваний периферической и ЦНС. При развитии миокардита, АВ-блокады нужно исключить инфекционный миокардит другой этиологии. Основу дифференциальной диагностики в этих случаях составляют серологические исследования на наличие антител к боррелиям.

Показания к дополнительным методам диагностики и консультациям специалистов

Инструментальные методы исследования

Консультации специалистов

ЛЕЧЕНИЕ

Показания к госпитализации

Больные боррелиозом не представляют эпидемической опасности. Госпитализации подлежат следующие категории больных: со среднетяжелым и тяжелым течением болезни, при подозрении на микст-инфекцию с вирусом клещевого энцефалита, при отсутствии эритемы (для проведения дифференциальной диагностики). Специальной диеты для больных не требуется (стол № 15).

Режим активности больного определяется тяжестью течения заболевания: палатный режим - при легком, среднетяжелом течении болезни; постельный - при тяжелом течении, миокардите, нарушениях ритма сердца, менингоэнцефалите, полиартрите.

Основу лечения составляют антибактериальные препараты, дозы и длительность приема которых определяются стадией и формой болезни (табл. 20.52). Своевременно начатое лечение способствует быстрому выздоровлению и предупреждает хронизацию процесса.

Таблица 20.52. Схемы антибиотикотерапии при лечении иксодовых клещевых боррелиозов

| Характер течения | Форма | Препарат | Разовая доза | Способ введения | Кратность приема в сутки | Длительность, сут |

|---|---|---|---|---|---|---|

Острое |

Стадия ранней локализованной инфекции |

Основной препарат - докси-циклин |

0,1 г |

Внутрь |

2 |

10 |

Препараты выбора |

||||||

Амоксициллин |

0,5 г |

Внутрь |

3 |

10 |

||

Цефиксим |

0,4 г |

Внутрь |

1 |

10 |

||

Азитромицин |

0,5 г |

Внутрь |

1 |

10 |

||

Амоксициллин + клавулановая кислота (Амоксиклав♠) |

0,375 г |

Внутрь |

3 |

10 |

||

Стадия ранней диссеминированной инфекции |

Основной препарат - цефтриаксон |

2 г |

В/м |

1 |

14 |

|

Альтернативные препараты |

||||||

Цефотаксим |

2 г |

В/м |

3 |

14 |

||

Пенициллин |

0,5-2 млн ЕД |

В/м |

8 |

14 |

||

Доксициклин |

0,2 г |

Внутрь |

1 |

14 |

||

Амоксициллин |

0,5 г |

Внутрь |

3 |

14 |

||

Хроническое течение |

Основной препарат - цефтриаксон |

2 г |

В/м |

1 |

21 |

|

Препараты выбора |

||||||

Цефотаксим |

2 г |

В/м |

3 |

21 |

||

Пенициллин |

2-3 млн ЕД |

В/м, в/в |

6-8 |

21 |

||

При менингите, менингоэнцефалите - цефтриаксон 4,0 г внутривенно однократно 10-14 дней.

В случаях микст-инфекции (лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит) наряду с антибиотиками применяют иммуноглобулин против клещевого энцефалита в расчетных дозах. Дезинтоксикационную терапию проводят по общим принципам. По индивидуальным показаниям применяют сосудистые средства, антиоксиданты. В период реабилитации проводят гипербарическую оксигенацию, лечебную физкультуру, массаж. Санаторно-курортное лечение показано пациентам в стадии ремиссии при хроническом течении с поражением костно-суставной и нервной системы.

Прогноз для жизни благоприятный. При поздно начатой или неадекватной терапии заболевание прогрессирует, приобретает хроническое течение и часто приводит к инвалидизации.

Сроки восстановления трудоспособности

Острое течение, стадия ранней локализованной инфекции - 7-10 дней. Острое течение, стадия ранней диссеминированной инфекции - 15-30 дней.

Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение в условиях поликлиники осуществляет врач общей практики или врач-инфекционист в течение 2 лет. В случае перенесенной микст-инфекции с клещевым энцефалитом срок диспансерного наблюдения увеличивают до 3 лет. При осмотре больных особое внимание уделяют состоянию кожных покровов, костно-суставной, сердечно-сосудистой и нервной системы. При отсутствии жалоб и падении титров антител к B. burgdorferi больных снимают с диспансерного учета.

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение показано пациентам в стадии ремиссии при хроническом течении с поражением костно-суставной и нервной системы. В период реабилитации проводят гипербарическую оксигенацию, ЛФК, массаж.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

-

Злобин В.И., Рудаков Н.В., Малов И.В. Клещевые трансмиссивные инфекции. - Новосибирск: Наука, 2016. - 246 с.

-

Иксодовые клещевые боррелиозы (этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика): Методические рекомендации для врачей / Ю.В. Лобзин, А.Р. Усков, Н.Д. Ющук и др. - М: ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2007. - 45 с.

-

Инфекции, передаваемые клещами в сибирском регионе / Под ред. В.В. Власова, В.Е. Репина. - Новосибирск: Изд. СО РАН, 2011. - С. 84-108.

-

Коренберг Э.И. Инфекции, передающиеся клещами в лесной зоне, и стратегия их профилактики: изменение приоритетов // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2013. - № 5. - С. 7-17.

-

Скрипченко Н.В., Балинова А.А. Современные представления о патогенезе иксодовых клещевых боррелиозов // Журнал инфектологии. - 2012. - Т. 4, № 2. - С. 5-14.

-

Соловей Н.В., Щерба В.В., Карпов И.А., Данилов Д.Е., Анисько Л.А. Последствия перенесенного клещевого боррелиоза: миф и реальность с позиций доказательной медицины // Инфекционные болезни. - 2013. - Т. 11, № 2. - С. 55-63.

-

Утенкова Е.О. Исходы иксодовых клещевых боррелиозов // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2013. - № 1. - С. 31-35.

-

Lantos P.M. Chronic Lyme disease: the controversies and the science // Expert Rev. Anti Infect. Ther. - 2011. - Vol. 9, N 7. - Р. 787-797.

-

Stricker R.B., Johnson L. Lyme disease: the next decade // Infect. Drug Resist. - 2011. - N 4. - Р. 1-9.

-

Tick-borne diseases of humans / Ed. by J.L. Goodman, D.T. Dennis, D.E. Sonenshine Washington, D.C: ASM Press. - 2005. - 399 p.