Хирургическая стоматология

Хирургическая стоматология : учебник / В. В. Афанасьев [и др. ] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - 3-е изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с. : ил. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-4873-1 |

Аннотация

Учебник подготовлен коллективом ведущих отечественных хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, осуществляющих преподавание дисциплины в различных вузах Российской Федерации.

Написан в соответствии с новой программой и отвечает требованиям подготовки студентов по дисциплине "Хирургическая стоматология". Содержит основные разделы хирургической стоматологии, необходимые студентам для овладения специальностью, а также тестовые задания для контроля усвоения материала и списки дополнительной литературы.

Материал учебника представлен с позиций последних достижений медицинской науки и практики. Приведены современные данные по темам: обезболивание в стоматологии, одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, одонтогенный верхнечелюстной синусит, заболевания и повреждения слюнных желёз и др. Обстоятельно изложены главы по специфическим воспалительным заболеваниям челюстно-лицевой области и хирургическим методам лечения заболеваний пародонта, знание которых необходимо врачу-стоматологу в его профессиональной деятельности.

Рекомендован студентам стоматологических факультетов медицинских вузов, врачам стоматологам-хирургам, челюстно-лицевым хирургам.

Гриф

Министерство образования и науки РФ

Рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова" в качестве учебника для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Стоматология"

9.8.5. Лечение повреждений слюнных желёз

При резаных ранах периферических отделов железы проводят их послойное ушивание - наложение швов на железу, фасцию, подкожную клетчатку и кожу. Между швами на 3-4 дня оставляют дренаж. При этом в период заживления раны применяют средства, подавляющие секрецию слюны. Для сближения краев раны можно использовать наложение пластиночных швов. Возможно пластическое закрытие раны и позже - в период ее гранулирования.

При первичной хирургической обработке огнестрельных ран лица во избежание повреждения протоков железы и ветвей лицевого нерва следует проводить экономное иссечение тканей. При обнаружении ранения околоушного протока необходимо тщательно сшивать его концы, при этом швы накладывают таким образом, чтобы не нарушить его просвет. Используют предварительное введение в проток полиэтиленового катетера, который оставляют в протоке на 12 дней после операции, или проводят бужирование.

Лечение слюнных свищей проводят консервативными и хирургическими методами.

К консервативным методам относят прижигание свищевого хода различными кислотами (хромовой, соляной, молочной, раствором йода♠ ). Больным со значительными рубцовыми изменениями вокруг свища рекомендуют рентгенотерапию в сочетании с электрокоагуляцией свищевого хода. Эти мероприятия сочетают с назначением 6-8 капель 0,1% раствора атропина или настойки белладонны♠ за 30 мин до еды, что вызывает уменьшение секреции слюны. Это лечение бывает успешным при неполных свищах.

Хирургические методы. Неполные свищи, расположенные как в области околоушного протока, так и в зоне мелких протоков железы, могут быть устранены путем создания механического препятствия для оттока слюны через свищ. При этом создаются условия для оттока слюны естественным путем - через околоушной проток.

Наиболее распространена методика К.П. Сапожкова, заключающаяся в иссечении свищевого хода и наложении на подкожную клетчатку кисетного шва.

Метод А.А. Лимберга (1943) заключается в иссечении свищевого хода с последующим закрытием раны перемещением встречных треугольных лоскутов и созданием условий для временного оттока слюны кнаружи в нижнем углу раны. Это же вмешательство может оказаться эффективным и при полных свищах долевых и дольковых протоков железы, когда слюна выделяется в свищевой ход в незначительном количестве лишь из небольшой дольки железы.

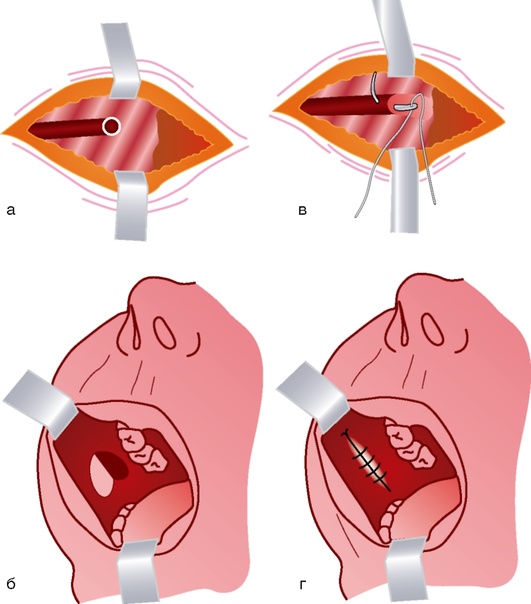

По методу Г.А. Васильева (рис. 9-16) из рубцовых тканей выделяют оставшуюся часть околоушного протока и подшивают ее к языкообразному лоскуту, выкроенному на слизистой оболочке щеки. Языкообразный лоскут выкраивают основанием кпереди и проводят через вертикальный разрез, сделанный у переднего края жевательной мышцы.

Помимо названных методов, возможно иссечение свища вместе с долькой железы, с которой он связан. При полных свищах наиболее полноценной является операция, позволяющая восстановить непрерывность околоушного протока. Операция заключается в сшивании концов протока над введенной в проток тефлоновой трубочкой.

При заращении и сужении протоков показано их бужирование специальными слюнными зондами разных размеров. Если бужирование не дает эффекта, прибегают к хирургическому устранению стриктуры.