Челюстно-лицевая хирургия / под ред. Кулакова А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 692 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4853-3 |

Аннотация

Национальное руководство "Челюстно-лицевая хирургия" содержит актуальную информацию о современных методах диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой области. В нем рассмотрены такие темы, как обезболивание и особенности его использования в челюстно-лицевой хирургии; современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику и лечение одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний, травм и новообразований челюстно-лицевой области, а также заболеваний слюнных желез и нервов лица; микрохирургическая аутотрансплантация тканей челюстно-лицевой области. Представлены также главы, посвященные диагностике и планированию лечения пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты в области челюстно-лицевой хирургии.

Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

Руководство предназначено челюстно-лицевым хирургам и другим врачам смежных специальностей, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, ординаторам, аспирантам.

Ч-38

3.1. ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ

Первичная оценка состояния зубочелюстной системы перед ортопедическим лечением осуществляется с использованием ортопантомографии. На снимках определяется состояние верхней и нижней челюсти, зубных рядов, нижних отделов верхнечелюстных пазух и носа, костных элементов ВНЧС.

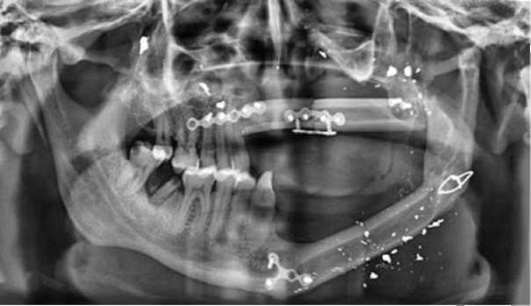

При изучении области планируемой установки ортопедической конструкции оцениваются форма и локализация костного дефекта челюстей, протяженность дефекта зубного ряда (рис. 3.1). Выявляются остаточные фрагменты корней зубов, пломбировочный материал, патологические очаги в альвеолярном отростке и теле челюстей, визуальная высота и плотность сохранившегося альвеолярного отростка, конфигурация зубочелюстной системы в целом, соотношение зубных рядов.

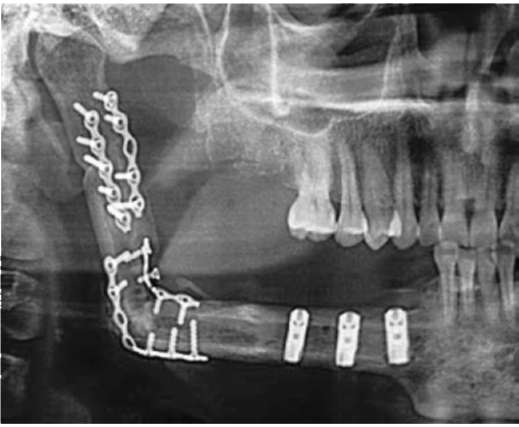

После устранения дефектов челюстей аутокостными трансплантатами определяются положение, форма и структура трансплантата, его консолидация с окружающими участками челюстей и перестройка трабекулярного рисунка, степень восстановления высоты и визуальной плотности кости в зоне ранее имеющегося дефекта, расположение фиксирующих костные трансплантаты металлических мини-пластин, винтов и проволочных швов, особенности конфигурации челюстей и соотношение зубных рядов (рис. 3.2). У пациентов с эндопротезами челюстей оцениваются расположение эндопротеза и состояние костной ткани в зоне его фиксации (рис. 3.3).

Рис. 3.1. Ортопантомограмма. Дефект альвеолярного отростка и бугра верхней челюсти, твердого нёба, дна и верхней стенки верхнечелюстной пазухи, частично скуловой кости справа

Рис. 3.2. Ортопантомограмма. Аутокостные трансплантаты в области дефектов верхней и нижней челюсти, множественные тени металлических осколков (наблюдение С.Б. Буцана)

Рис. 3.3. Ортопантомограмма. Дефект переднего и частично боковых отделов нижней челюсти устранен металлическим эндопротезом (наблюдение С.Б. Буцана)

При установке внутрикостных дентальных имплантатов в зоне проведения аутокостной пластики на ортопантомограммах отображаются положение имплантатов (кроме наружно-внутреннего) и состояние околоимплантационных тканей (рис. 3.4). Выявляются костные карманы и атрофия альвеолярного гребня, зоны резорбции в периимплантационных костных тканях.

Рис. 3.4. Ортопантомограмма (фрагмент). В аутокостном трансплантате, замещающем дефект нижней челюсти справа, установлены внутрикостные дентальные имплантаты (наблюдение С.Б. Буцана)

Дефекты альвеолярного отростка верхней челюсти с распространением на вышележащие отделы костей лица проявляются исчезновением контуров дна верхнечелюстной пазухи и носа, твердого нёба, нижних отделов внутренней, боковой и задней стенок верхнечелюстных пазух, перегородки носа и носовых раковин. Выявляются изменения слизистой оболочки в нижних отделах верхнечелюстных пазух. Дефекты нижнего отдела орбит обычно не получают отчетливое отображение.

Как правило, информации ортопантомографии бывает достаточно для принятия решения о тактике ортопедического лечения. Ортопантомография является базовой рентгенологической методикой в процессе динамического наблюдения за пациентами после выполнения ортопедического лечения.

После проведения съемного протезирования определяются состояние альвеолярного отростка челюстей, в том числе сформированного посредством аутокостной пластики протезного ложа, наличие атрофии альвеолярного гребня, его структурные изменения. Исследование после несъемного протезирования с использованием внутрикостных дентальных имплантатов, установленных в зоне ранее проведенной аутокостной пластики, предусматривает изучение периимплантационных костных тканей и положения имплантата, выявление атрофических и воспалительных процессов у его поверхностей. При ранее выполненной операции синус-лифтинга оцениваются расположение, форма и однородность тени остеопластического материала, состояние слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

С целью уменьшения лучевой нагрузки на пациентов для анализа состояния одной из сторон зубочелюстной системы в динамике используется фрагментированная ортопантомография (см. рис. 3.4).

Следует учитывать, что ортопантомограммы содержат особенности изображения, влияющие на достоверность рентгеновской картины. Из-за непропорционального увеличения изображения разных отделов зубочелюстной системы результаты измерений величины костных дефектов и плотности кости всегда будут ошибочными. В переднем отделе челюстей может происходить нечеткая передача теней костных дефектов, аутокостных трансплантатов, эндопротезов челюстей и внутрикостных дентальных имплантатов.

При обширных дефектах челюстей, особенно нижней челюсти, а также после их костнопластического замещения, конфигурация лица пациента значительно изменяется. По этой причине точно выполнить установку пациентов к ортопантомографу не представляется возможным, что обусловливает значительные искажения изображения не только интересуемой зоны, но и всей зубочелюстной системы. Особенно выраженная деформация изображения происходит в переднем отделе челюстей, из-за чего может создаться ложная картина наличия патологического процесса, либо то, что имеющаяся зона деструкции не получает убедительное отображение. При этом возникает значительная деформация тени эндопротезов челюстей, внутрикостных дентальных имплантатов и металлических мини-пластин с винтами, фиксирующих костные аутотрансплантаты.

Ортопантомограммы содержат большое количество дополнительных теней, образованных воздушным пространством ротоглотки, костными массивами лицевого и мозгового отделов черепа, шейным отделом позвоночника, мягкими тканями лица и органов рта, которые, наслаиваясь на зоны интереса, создают ложную картину изменения плотности кости.

При отсутствии рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) для дополнительного анализа альвеолярных отростков челюстей используется внутри-ротовая рентгенография, изучение вышележащих отделов лицевого скелета проводится с применением зонографии лицевого отдела черепа. В случае невозможности выполнить ортопантомографию назначается внеротовая или панорамная рентгенография челюстей.