Челюстно-лицевая хирургия / под ред. Кулакова А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 692 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4853-3 |

Аннотация

Национальное руководство "Челюстно-лицевая хирургия" содержит актуальную информацию о современных методах диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой области. В нем рассмотрены такие темы, как обезболивание и особенности его использования в челюстно-лицевой хирургии; современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику и лечение одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний, травм и новообразований челюстно-лицевой области, а также заболеваний слюнных желез и нервов лица; микрохирургическая аутотрансплантация тканей челюстно-лицевой области. Представлены также главы, посвященные диагностике и планированию лечения пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты в области челюстно-лицевой хирургии.

Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

Руководство предназначено челюстно-лицевым хирургам и другим врачам смежных специальностей, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, ординаторам, аспирантам.

Ч-38

5.2. ПЕРИОСТИТ

Е.А. Дурново, Н.А. Беспалова

Периостит - заболевание, которое характеризуется распространением воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из одонтогенного или неодонтогенного очага.

По МКБ-10 периостит относится к классу К10.2 - воспалительные заболевания челюстей.

Клинико-анатомическая классификация периоститов

Острый периостит челюсти

Острый периостит челюсти - острое воспаление надкостницы альвеолярного отростка или тела челюсти. Различают острый серозный, острый гнойный ограниченный, острый гнойный диффузный.

Чаще наблюдается поражение надкостницы с вестибулярной поверхности челюстей. При гнойном ограниченном периостите отмечается поражение надкостницы альвеолярного отростка челюстей, при диффузном процессе - и тела нижней челюсти до ее основания.

ЭТИОЛОГИЯ

Этиологическими факторами периостита являются острые и обострение хронических одонтогенных заболеваний, чаще всего хронического периодонтита, реже - пародонтита, перикоронита. Микробный ландшафт, высевающийся из очага периостита, весьма разнообразен, но в большинстве случаев представлен монокультурой или 2 микроорганизмами. Среди возбудителей преобладают стафилококки, стрептококки (энтерококки, гемолитический стрептококк, лактобактерии), реже другие анаэробы (фузобактерии, пептококки, актиномицеты, коринобактерии, нейссерии и др.).

ПАТОГЕНЕЗ

Возникновению острого одонтогенного периостита чаще всего предшествуют обострение хронического периодонтита, альвеолит, затрудненное прорезывание зуба мудрости, нагноившиеся одонтогенные кисты челюстей, абсцедирующий пародонтит, нагноившаяся одонтома.

Серозный периостит рассматривают как реактивный воспалительный процесс в надкостнице, который сопутствует обострившемуся хроническому периодонтиту.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО ПЕРИОСТИТА

Клиническая картина весьма разнообразна и зависит от состояния иммунологической реактивности организма. Для гиперергического течения воспаления характерна быстро нарастающая и резко выраженная воспалительная реакция, достаточно хорошо поддающаяся терапии. У больных со сниженной реактивностью организма (гипергическим типом воспалительной реакции) заболевание развивается более медленно, вяло, но имеет тенденцию к упорному распространению со слабой тенденцией к демаркации, несмотря на проводимое лечение.

В жалобах преобладает болевой синдром, боль при этом распространяется по челюсти, иррадиирует в висок, ухо, причинный зуб может беспокоить умеренно или даже быть безболезненным. Боль немного стихает после появления отека околочелюстных мягких тканей.

В большинстве случаев можно установить связь между возникновением периостита и предшествующими парааллергическими реакциями: переохлаждением, перегреванием, физическим или эмоциональным перенапряжением.

Начало заболевания (серозная стадия) характеризуется признаками быстро нарастающего воспаления.

При осмотре полости рта определяется разлитой отек переходной складки в пределах 2-3 зубов, у причинного зуба пальпируется плотный ограниченный инфильтрат без признаков флюктуации. Общее состояние расценивается как удовлетворительное, отмечаются общая слабость, нарушение сна, недомогание, повышение температуры тела в субфебрильных пределах, реже фебрилитет (до 38,5 °С) при гиперергическом типе иммунологической реактивности. Общее состояние больных с периоститом челюсти расценивается как удовлетворительное.

Объем и распространение воспалительного процесса при периостите зависят не только от развитости сосудистой сети и типа иммунологической реактивности, но и от локализации первичного источника инфекции.

При гиперергическом типе отек нарастает быстро и распространяется на 2-3 соседние анатомические области. Регионарные лимфатические узлы болезненны, увеличены, имеют плотноэластическую консистенцию, но сохраняют подвижность, не спаяны с окружающими тканями. Симптом Венсана не характерен и отмечается в редких случаях, когда периапикальный очаг располагается непосредственно около ментального отверстия или имеет связь с нижнечелюстным каналом. Открывание рта, как правило, не затруднено или умеренно ограничено (I-II степени) из-за боли, особенно при локализации в дистальных отделах нижней челюсти как на вестибулярной, так и на язычной стороне (за счет реакции жевательной или медиальной крыловидной мышц).

При нормергическом течении воспалительный процесс захватывает, как правило, одну анатомическую область, инфильтрат плотный, но быстро отграничивается от здоровых тканей и разрешается формированием абсцесса, который вскрывается в полость рта.

Гипергическое течение более вялое, характеризуется распространенным отеком околочелюстных тканей 2-3 областей с выраженными признаками вазопареза, слабовыраженной гиперемией и разлитым инфильтратом в области надкостницы со склонностью к распространению и замедленному абсцедированию.

Причинный зуб разрушен либо под пломбой, твердые ткани инфицированы, определяется распад пульпы. Реакция на перкуссию вариабельна - от безболезненной до умеренно выраженной болезненности (в зависимости от состояния первичного очага).

Стадия гнойного воспаления имеет тенденцию к отграничению и спонтанному разрешению. Инфильтрат по переходной складке валикообразно приподнимается, выбухает, может распространяться на протяжении 2-3 зубов, в центре определяется положительный симптом флюктуации. Без вскрытия поднадкостничного абсцесса над инфильтратом формируется свищевой ход, спонтанно прорывается в полость рта, после чего воспаление стихает. В период гнойного воспаления увеличивается подвижность зуба, краевая десна отечна, гиперемирована, из кармана или свища на десне может выделяться гной. Перкуссия слабоболезненна либо безболезненна. Если причиной стал альвеолит, лунка заполнена остатками кровяного сгустка с некротическим налетом, с ихорозным запахом, иногда выделяется гной, стенки лунки резко болезненны при зондировании (рис. 5.9).

Через несколько дней от начала развития заболевания, на фоне лечения либо при самопроизвольном формировании свища, отек мягких тканей начинает опускаться книзу по путям лимфооттока, иногда создавая ложное впечатление дальнейшего распространения. Однако в области первичного очага при этом происходит его уменьшение, снижаются напряжение и тургор тканей, отек приобретает мягкий, «свивающий» вид, практически становясь безболезненным.

Локализация наружного отека и особенности клинической картины при остром периостите во многом зависят от расположения причинного зуба и типа воспалительной реакции.

При распространении воспаления из области резцов верхней челюсти отмечается значительный отек верхней губы и крыла носа, который может распространяться на дно нижнего носового хода. В ряде случаев гнойный экссудат может проникать под надкостницу переднего отдела дна носовой полости, особенно при невысоком альвеолярном отростке, и образовывать там абсцесс.

Из области верхних клыков отек распространяется на подглазничную и часть щечной области, угол рта, крыло носа, нижнее и верхнее веко. Инфильтрат всегда находится на вестибулярной поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти, иногда распространяется на клыковую ямку, формируя образование вторичного или первичного абсцесса клыковой ямки.

От малых коренных зубов верхней челюсти коллатеральный отек распространяется на подглазничную, щечную и скуловую области, на нижнее и иногда верхнее веко. Носогубная складка сглаживается, а угол рта опускается. Инфильтрат пальпируется по переходной складке, выбухая в виде валика.

Острый отек верхних больших коренных зубов характеризуется припухлостью, захватывающей скуловую, щечную и верхнюю часть околоушно-жевательной областей. На нижнее веко припухлость распространяется редко, а на верхнее - почти никогда. Отек доходит до ушной раковины. Может отмечаться умеренное ограничение открывания рта.

При распространении гнойного экссудата от зубов верхней челюсти в сторону твердого нёба, в области его переднего отдела, появляется болезненная при дотрагивании припухлость полушаровидной или овальной формы и формируется нёбный абсцесс, напоминая форму кисты, но имея признаки острого воспаления. Чаще всего нагноившаяся киста и является причиной развития абсцесса твердого нёба (рис. 5.10).

Для гнойного периостита от нижних резцов и клыков характерно наличие отека нижней губы, подбородка и подбородочной области, который распространяется на передненижние отделы щечной области. При этом подбородочно-губная борозда сглаживается.

При развитии периостита от нижнего первого моляра характерно появление отека мягких тканей щечной области с вовлечением частично нижних отделов поднижнечелюстного пространства и околоушно-жевательной области. Воспалительная контрактура наблюдается редко, воспалительный инфильтрат, как правило, располагается с наружной стороны альвеолярной части нижней челюсти.

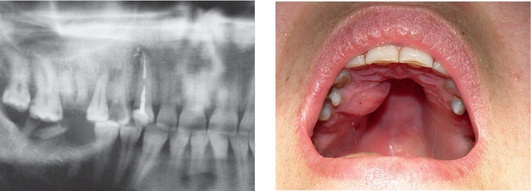

Рис. 5.9. Периостит нижней челюсти справа, альвеолит зуба 4.7, периапикальный абсцесс со свищом зуба 4.6

Рис. 5.10. Периостит верхней челюсти справа, абсцесс твердого нёба, периапикальный абсцесс зуба 1.4 с распространением на зуб 1.5

Что касается вторых и третьих нижних моляров, развитие периостита может происходить не только снаружи, но и на внутренней стороне челюсти, сопровождаясь выраженным лимфаденитом, и может быстро осложниться абсцессом челюстно-язычного желобка, развитием аденофлегмоны и флегмон глубоких локализаций, поэтому целесообразность сохранения зуба при данной локализации гнойного воспаления сомнительна. Отек в подъязычной области мягкий, разлитой, отмечается умеренная гиперемия слизистой оболочки. Подъязычный валик на стороне поражения отечен и выбухает между языком и нижней челюстью, мягкий при бимануальной пальпации. Выражена воспалительная контрактура медиальной крыловидной мышцы со значительным ограничением открывания рта II-III степени. Движения языка умеренно болезненны. Возникает болезненность при глотании и приеме пищи. Воспалительный инфильтрат при язычной его локализации располагается непосредственно на надкостнице нижней челюсти и отсутствует в мягких тканях дна полости рта, что является главным дифференциально-диагностическим признаком, отличающим его от абсцесса челюстно-язычного желобка и флегмон дна полости рта.

Хронический перикоронит третьих нижних моляров часто приводит к формированию ретромолярного периостита, который, в свою очередь, также осложняется абсцессом крылочелюстного пространства.

Изменения в периферической крови умеренные, происходит увеличение количества лейкоцитов до 9-12×109/л.

Отмечается незначительный сдвиг влево сегментоядерных нейтрофильных гранулоцитов до 70-76% и их палочкоядерных форм до 8-20%. Количество эозинофильных лейкоцитов может снижаться до 1%, а лимфоцитов - до 10-15%. СОЭ увеличивается до 19-28 мм/ч, а иногда и более. У больных острым одонтогенным периоститом выявлено увеличение в 2-4 раза активности щелочной и кислой фосфатаз нейтрофильных гранулоцитов периферической крови. Изменений фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов периферической крови у больных нет. У большинства больных в анализах мочи изменений не обнаружено, лишь в моче у некоторых пациентов с высокой температурой тела определяется белок (от следов до 0,22 г/л), иногда лейкоциты.

Рентгенологическая картина острого периостита неспецифична и позволяет лишь выявить первичный одонтогенный источник инфицирования.

Дифференциальная диагностика острого периостита проводится с острым периодонтитом, периапикальным абсцессом без свища, острым остеомиелитом, заболеваниями подчелюстной слюнной железы, лимфаденитом неодонтогенного происхождения, нагноившимися кистами челюстей, абсцессами и флегмонами, саркомой Юинга, невропатией тройничного нерва (в начале заболевания).

Основными диагностическими критериями будут служить данные анамнеза (наличие причинного зуба), удовлетворительное общее состояние, характер болевого синдрома, нарастание отека мягких тканей, наличие воспалительного инфильтрата с локализацией его под надкостницей, отсутствие болезненности соседних зубов при перкуссии, рентгенологическая картина первичного одонтогенного очага.

Лечение острого периостита начинают с решения вопроса о сохранении причинного зуба с учетом общей сопутствующей патологии, целесообразности его сохранения и желания пациента. Если зуб сохраняется, каналы его раскрывают заапикально либо распломбировывают в первое посещение до выполнения хирургических манипуляций и разрезов. Если принято решение о его удалении, это выполняется сразу при первичном обращении.

Следующим шагом является проведение хирургического разреза и вскрытия поднадкостничного очага воспаления, или периостотомия.

При остром серозном одонтогенном периостите удаление зуба, как правило, приводит к выздоровлению, в таком случае периостотомия не выполняется. Если зуб сохраняется, то хирургическая тактика не зависит от стадии воспалительного процесса, и разрез выполняется обязательно.

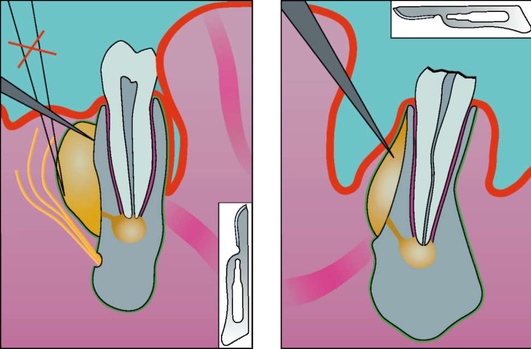

Основная хирургическая манипуляция при периостите - вскрытие поднадкостничного абсцесса, или периостотомия. Разрез делают строго по переходной складке на протяжении трех зубов (причинного и рядом стоящих, рассекая на всю толщу мягких тканей слизистую оболочку и надкостницу до кости. Переходная складка, или мукогингивальная линия, при периостите не находится над серединой инфильтрата, а расположена непосредственно вдоль и параллельно альвеолярной части, по которой и выполняется разрез (а не в месте наибольшего выбухания, как при вскрытии флегмон и наружных абсцессов), после чего гладилкой тупым путем вскрывают и опорожняют под-надкостничный абсцесс по кратчайшему расстоянию, минуя околочелюстные мягкие ткани. Такой разрез позволяет избежать таких осложнений, как ранение сосудисто-нервного пучка, кровотечения, инфицирования мягких тканей щеки и жирового тела Биша, замедленного заживления. Для предупреждения слипания краев раны ее дренируют. Дренаж оставляют в ране на 1-2 сут, если зуб был удален, или до 4-5 дней при сохранении зуба до снятия острых явлений и прекращения гноетечения из раны.

При вскрытии периостита с язычной стороны нижней челюсти разрез также выполняют выше места перехода слизистой оболочки альвеолярного отростка в подъязычную область (переходной складки), держа скальпель почти перпендикулярно челюсти во избежание ранения сосудов и органов подъязычной области. Все остальные манипуляции выполняют тупым путем (рис. 5.11).

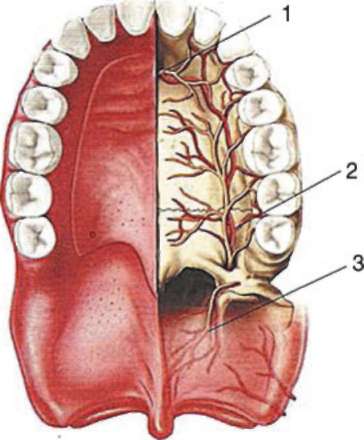

На твердом нёбе линия разреза должна быть параллельна альвеолярному краю и проходить по линии, соединяющей резцовое отверстие и большое нёбное отверстие. Для предотвращения слишком быстрого слипания краев раны и обеспечения ее дренирования (в связи со слабой выраженностью подслизистого слоя и большой толщиной и плотностью тканей) иссекают участок слизистой оболочки двумя сходящимися по концам полуовальными разрезами либо в виде треугольника, основание которого параллельно альвеолярному отростку (рис. 5.12).

Местное лечение. После разреза в полости рта назначают в 1-е сутки ротовые ванночки 1-2% раствором натрия гидрокарбоната, затем - антисептические средства: хлорсодержащие детергенты - хлоргексидин 0,05-0,2%, и гекситидин и хлорсодержащие фенолы - мирамистин, антибиотики - нитрофурал (Фурацилин♠) (1:5000) по несколько раз в сутки. Можно использовать настой цветков ромашки, календулы, листа шалфея и других лекарственных растений, комбинированные и стандартные ополаскиватели полости рта антисептического действия - Листерин и др. Полоскание теплыми щелочными растворами соды в первые сутки служит эффективной гидротермотерапевтической процедурой, способствующей скорейшему устранению воспаления. Использование для этих целей слишком горячих растворов вызывает усиление отека в очаге воспаления.

Рис. 5.11. Схемы техники периостотомии с вестибулярной и язычной сторон нижней челюсти (по Sailer H.F., Pajarola G.F., 1999)

Рис. 5.12. Направление проведения разреза и варианты иссечения участка слизистой оболочки при вскрытии нёбного абсцесса: 1-3 - сосуды твердого и мягкого нёба

Смена дренажа проводится ежедневно, как и экспертиза временной нетрудоспособности. При неосложненном течении сроки нетрудоспособности при остром периостите составляют 3-4 дня, осложненном - до 7 дней. Сроки стационарного лечения острого периостита - 5-7 дней.

При выраженных явлениях регионарного лимфаденита следует назначать наружно повязки с 20-30% раствором диметилсульфоксида (Димексида♠), полуспиртовые компрессы на ночь, мягкое согревание с вазелиновой мазью во избежание развития осложнений. Ранее при развитии лимфадента успешно применялись согревающие повязки по Дубровину на основе 10% желтой ртутной мази и 5% раствора калия перманганата, которые в настоящее время не используются из-за отсутствия разрешения на их производство.

Со 2-3-го дня показано назначение физиотерапевтических процедур (УВЧ в атермических дозах, флюктуоризации, СВЧ, лучей ГНЛ и др.).

При опасности развития верхнечелюстного синусита показано назначение сосудосуживающих препаратов в нос [оксиметазолин (Називин♠), ксилометазолин (Галазолин♠), сонарин, оксиметазолин (Назол♠) и др.], иммунных стимуляторов [дезоксирибонуклеат натрия (Деринат♠)], а также муколитиков [ацетилцистеин + туаминогептан (Ринофлуимуцил♠)] и антисептиков [раствор серебра протеината (Протаргола♠) - Сиалор♠].

Общее лечение

-

Антибиотики широкого спектра действия (пенициллины, цефалоспорины, линкозамиды).

-

Физиолечение (начиная с подострой фазы, при стихании острого воспаления).

-

Общеукрепляющая и иммунокорригирующая терапия (по показаниям).

-

Озонотерапия и гипербарическая оксигенация (при тяжелом течении и у ослабленных больных с сопутствующей патологией).

Хронический периостит челюсти

Хроническое воспаление надкостницы альвеолярного отростка или тела челюсти. Воспалительный процесс чаще появляется в надкостнице нижней челюсти и отличается местной гиперергической воспалительной реакцией. Заболевание характерно для первичных или вторичных иммунодефицитных заболеваний или состояний, хронических инфекционных заболеваний. Хроническое поражение надкостницы при рецидивирующих обострениях периодонтита часто бывает у детей и подростков, возможно первично-хроническое течение. Течение заболевания длительное, может продолжаться от 3-4 до 8-10 мес и даже несколько лет с периодическими обострениями. В анамнезе отмечается перенесенный острый периостит или хроническая травма. После стихания острых явлений при остром гнойном периостите, особенно при самопроизвольном или недостаточном опорожнении гнойника, остается периостальное утолщение кости. Характерно отсутствие четко выраженной клинической картины.

Различают простой, оссифицирующий хронический периостит, а также его рарефицирующую форму.

ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОСТИТА

Поскольку хроническому периоститу не всегда предшествует острая фаза процесса, его следует отнести к первично-хроническим заболеваниям. При простом хроническом периостите вновь образованная остеоидная ткань после лечения подвергается обратному развитию, при оссифицирующей форме - оссификация кости развивается в ранних стадиях заболевания и заканчивается чаще всего гиперостозом. Наличие хронического воспалительного очага в периодонте вызывает у некоторых больных вялотекущее локализованное воспаление надкостницы с преобладанием продуктивного компонента. Длительное течение хронического пролиферативного воспалительного процесса вызывает превращение молодой костной ткани в зрелую, высокосклерозированную, в результате чего воспалительный процесс заканчивается гиперостозом.

Рарефицирующий периостит чаще всего возникает во фронтальном отделе нижней челюсти, причина его - травма. В результате травмы образуется гематома, а ее организация ведет к уплотнению надкостницы с выраженными резорбтивными явлениями по краю кортикальной кости и перестройкой костных структур.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОСТИТА

Клинически при наружном осмотре изменение конфигурации лица незначительное. Пальпаторно отмечаются плотное безболезненное утолщение альвеолярной части, переходящее на тело челюстной кости, пастозность окружающих мягких тканей. Регионарные лимфатические узлы увеличены, плотные, безболезненны или слабоболезненны, не спаянные с подлежащими тканями. В полости рта в области переходной складки определяется ограниченный уплотненного участок отечной, цианотично-гиперемированной слизистой оболочки, покрывающей альвеолярную часть и переходную складку на уровне 4-5 зубов. Прилегающие к очагу мягкие ткани имеют слабовыраженную воспалительную инфильтрацию. Кожные покровы обычно не изменены, возможно незначительное усиление сосудистого рисунка. Причинный зуб, как правило, разрушен, депульпирован либо запломбирован, при перкуссии он безболезненный.

Данные лабораторных анализов крови и мочи отклонений от нормальных значений не имеют.

У детей причиной развития хронического периостита могут быть как молочные, так и постоянные зубы (в зависимости от возраста), однако следует осторожно относиться к зачаткам постоянных зубов рядом с очагом воспаления.

Температурная реакция тела отсутствует, иногда удерживается субфебрильная температура. Как правило, резкой боли не бывает, а после возникновения поднадкостничного абсцесса она исчезает, но воспалительный процесс стихает значительно медленнее, чем у молодых людей.

Рентгенологическая картина хронического периостита челюсти довольно типична. На рентгенограмме, особенно в начале заболевания, по нижнему краю челюсти удается выявить дополнительную тень оссифицированной надкостницы. В дальнейшем она уплотняется и становится толще. Во вновь образованной костной ткани начинается процесс перестройки, и она приобретает выраженную трабекулярную структуру. Рарефицирующий периостит характеризуется очагом поверхностной резорбции и остеопороза костной ткани с довольно четкими границами. Костная ткань замещается фиброзной. Зубы, прилежащие к патологическому очагу, интактные.

Дифференциальная диагностика хронического периостита проводится с хроническим одонтогенным и посттравматическим хроническим остеомиелитом челюстей, фиброзной дисплазией, остеомами, десмопластической фибромой, злокачественными новообразованиями на основании клинико-рентгенологической и морфологической картины.

Местное лечение заключается в устранении источника хронического инфицирования или травмы (зуба, протеза), после чего проводят ревизию патологического очага после отслаивания слизисто-надкостничного лоскута. Производят иссечение пролиферативно измененной части надкостницы, а вновь образованную костную ткань удаляют костными кусачками или долотом. После удаления избыточного костного образования на подлежащем кортикальном слое кости обнаруживаются участки размягчения. Интактные зубы сохраняют. Лоскут укладывают на место и ушивают наглухо.

Назначают физиотерапевтические процедуры (СВЧ, электрофорез с калия йодидом, фонофорез гидрокортизона, магнитотерапия, ГНЛ).

Общее лечение

-

Антибиотики широкого спектра действия (пенициллины, цефалоспорины, линкозамиды).

-

Физиолечение (начиная с подострой фазы, при стихании острого воспаления).

-

Общеукрепляющая и иммунокорригирующая терапия (по показаниям).

-

Озонотерапия и гипербарическая оксигенация (при тяжелом течении и у ослабленных больных).