Челюстно-лицевая хирургия / под ред. Кулакова А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 692 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4853-3 |

Аннотация

Национальное руководство "Челюстно-лицевая хирургия" содержит актуальную информацию о современных методах диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой области. В нем рассмотрены такие темы, как обезболивание и особенности его использования в челюстно-лицевой хирургии; современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику и лечение одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний, травм и новообразований челюстно-лицевой области, а также заболеваний слюнных желез и нервов лица; микрохирургическая аутотрансплантация тканей челюстно-лицевой области. Представлены также главы, посвященные диагностике и планированию лечения пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты в области челюстно-лицевой хирургии.

Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

Руководство предназначено челюстно-лицевым хирургам и другим врачам смежных специальностей, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, ординаторам, аспирантам.

Ч-38

3.6. РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

В последние десятилетия отмечается тенденция к активному применению РКТ в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, так как эта методика предусматривает проведение многопроекционного анализа интересуемой области с построением ее трехмерного изображения. Наряду с МСКТ успешно внедряется в практику конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), предназначенная для исследования стоматологических больных.

В сравнении с рентгенографией, томо- и зонографией черепа использование РКТ дает возможность точного определения размеров и объема дефектов верхней, средней и нижней зон лицевого отдела черепа, включая тонкие костные структуры, что способствует проведению рационального лечения.

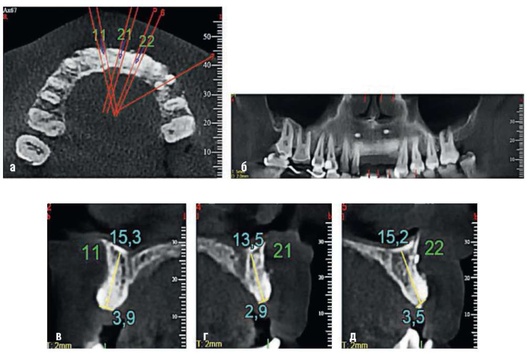

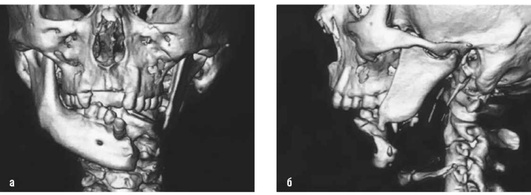

Для оценки глубины, ширины и протяженности дефектов альвеолярных отростков и тела челюстей, включая дно верхнечелюстных пазух и носа, проводится построение аксиальных срезов челюстей, панорамной и мультипланарной реконструкции изображения вдоль альвеолярного гребня. Аналогичные томографические срезы используются при оценке состояния замещающих дефекты альвеолярного отростка челюстей аутокостных трансплантатов (рис. 3.19, а-д) и их донорских участков, изучении расположения в трансплантатах дентальных имплантатов и периимплантационных костных тканей. Наглядная картина конфигурации челюстей и зон интереса в них создается путем объемной реконструкции изображения (рис. 3.20, а, б).

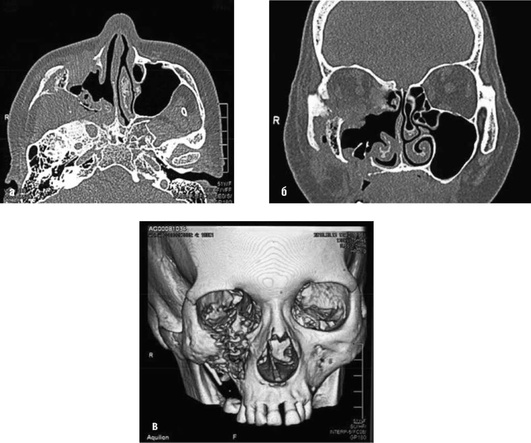

При дефектах костей средней зоны лица в основном выполняется построение томографических срезов черепа в аксиальной, прямой и боковой проекциях, а также трехмерной реконструкции изображения. На томограммах отображаются все костные детали средней зоны лицевого скелета, включая тонкостенные структуры центрального, заднего и внутреннего отделов орбит, верхнечелюстных пазух, решетчатого лабиринта, а также состояние слизистой оболочки околоносовых пазух (рис. 3.21, а-в).

На этапе обследования пациентов перед проведением ортопедического лечения изучается также состояние областей, расположенных рядом с интересуемой зоной на предмет выявления патологических очагов и инородных тел.

Методика имеет большую диагностическую значимость при изучении состояния, размеров и объема костных тканей в зоне ранее проведенной аутокостной пластики. Определяются структура аутокостных трансплантатов, их перестройка и ремоделирование, консолидация с окружающими костными тканями. Одинаково хорошо визуализируются сформированные участки альвеолярных отростков челюстей, тела нижней челюсти, костей средней зоны лица, включая стенки орбиты. После проведения обширных костно-реконструктивных операций оценивается конфигурация интересуемой зоны и лицевого отдела черепа в целом.

Рис. 3.19. Конусно-лучевые компьютерные томограммы верхней челюсти в аксиальной (а) и панорамной (б) проекциях. Трансверзальные срезы в области зубов 1.1 (в), 2.1 (г), 2.2 (д). Состояние после аутокостной пластики альвеолярного отростка

Рис. 3.20. Трехмерная реконструкция компьютерного томографического изображения нижней и частично средней зон лицевого скелета в прямой (а) и боковой (б) проекциях. Дефект переднего и бокового слева отделов нижней челюсти

Перед ортопедическим лечением с использованием под опору дентальных имплантатов, размещенных в зоне костной аутотрансплантации, выявляются состояние периимплантационных тканей, верхненижнее, наружно-внутреннее и латерально-медиальное положение имплантата. Оценивается соотношение имплантата с анатомическими деталями, в том числе с наружной и внутренней кортикальными пластинами челюстей или аутокостного трансплантата. После операции синус-лифтинга изучаются форма, структура и локализация остеопластического материала, расположение в нем дентальных имплантатов, состояние слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Интерпретируя компьютерные томограммы, необходимо учитывать, что особенностью изображения является образование вокруг интенсивных теней металлических эндопротезов челюстей, мини-пластин с винтами, проволочных швов и внутрикостных дентальных имплантатов артефактов - зон пониженной плотности, симулирующих картину костной деструкции.

Рис. 3.21. Мультиспиральные компьютерные томограммы лицевых костей в аксиальной (а) и прямой (б) проекциях, трехмерная реконструкция изображения (в). Дефекты дна и внутренней стенки орбиты, передней, внутренней и нижней стенок верхнечелюстной пазухи, средней носовой раковины справа. Посттравматическая деформация скуловой кости и верхней челюсти, утолщение слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи справа

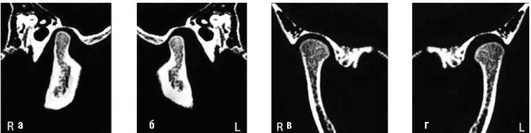

Рис. 3.22. Мультиспиральные компьютерные томограммы височно-нижнечелюстных суставов в боковой (а, б) и прямой (в, г) проекциях, выполненные при закрытом рте пациента. Смещение правой головки нижней челюсти кзади, левой головки нижней челюсти - вниз, вперед и кнаружи

Пациентам с дефектами челюстей или после костно-реконструктивных операций на нижней зоне лица, которым планируется ортопедическое лечение, целесообразно проводить исследование ВНЧС. Большинство больных с деформацией прикуса предъявляют жалобы на боли и/или хруст в ВНЧС, ограничение подвижности нижней челюсти. Поэтому для предотвращения осложнений со стороны суставов после протезирования коррекция прикуса проводится с учетом данных об изменении внутрисуставных взаимоотношений.

Более информационными являются томографические срезы ВНЧС в прямой и боковой проекциях при закрытом и широко открытом рте пациентов (рис. 3.22, а-г). Преимущества РКТ перед зонографией и томографией сустава заключаются в многопроекционности и четкости отображения нижнечелюстной ямки височной кости и головки нижней челюсти, возможности прецизионной диагностики начальных органических изменений в костных элементах ВНЧС.

При дефектах ушной раковины изучение конфигурации поверхности височной кости, на которую планируется установить опорную часть для эктопротеза ушной раковины, осуществляется по трехмерной реконструкции изображения. Толщина кости оценивается по томографическим срезам в разных проекциях.

Программное обеспечение компьютерных томографов позволяет во всех отделах челюстно-лицевой области проводить точные измерения костных дефектов или областей ранее выполненной аутокостной пластики. В некоторых клинических ситуациях только при использовании РКТ можно составить объективное представление о дефектах костей средней зоны лица.

По данным РКТ выполняют компьютерное моделирование и проектирование результатов лечения, построение моделей быстрого прототипирования (стереолитографические модели черепа) и создание различных интраоперационных шаблонов. Благодаря этому с максимальной точностью осуществляется изготовление эктопротезов при дефектах верхней челюсти с распространением на вышележащие отделы лица, а также орбит и ушных раковин. Большое значение при создании эктопротезов имеет трехмерная реконструкция изображения, предоставляющая наглядную картину состояния изучаемого отдела черепа в различных ракурсах.

Следует отметить, что технические возможности современных КЛКТ предусматривают получение изображения всего лицевого отдела черепа. Лучевая нагрузка на пациентов при их применении сопоставима с ортопантомографией и значительно меньше по сравнению с МСКТ. Однако МСКТ имеет преимущества перед КЛКТ в большей четкости изображения, особенно при трехмерной реконструкции костей лица, костных дефектов, аутокостных трансплантатов. Это дает возможность проводить точную математическую обработку изображения костных поверхностей. Программное обеспечение МСКТ позволяет переводить изображение в мягкотканный режим с качественным отображением мягких тканей. Поэтому в отличие от КЛКТ создаются предпосылки для правильной оценки размеров дефекта с учетом мягких тканей, что важно при изготовлении эктопротезов лица. По результатам МСКТ проводятся измерения костной плотности в единицах Хаунсфилда.

Таким образом для изучения дефектов альвеолярных отростков челюстей, результатов костной аутотрансплантации и дентальной имплантации целесообразно использование КЛКТ. При изготовлении эктопротезов лица у пациентов с костными дефектами либо после их устранения аутокостной пластикой предпочтительно применение МСКТ.