Челюстно-лицевая хирургия / под ред. Кулакова А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 692 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4853-3 |

Аннотация

Национальное руководство "Челюстно-лицевая хирургия" содержит актуальную информацию о современных методах диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой области. В нем рассмотрены такие темы, как обезболивание и особенности его использования в челюстно-лицевой хирургии; современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику и лечение одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний, травм и новообразований челюстно-лицевой области, а также заболеваний слюнных желез и нервов лица; микрохирургическая аутотрансплантация тканей челюстно-лицевой области. Представлены также главы, посвященные диагностике и планированию лечения пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты в области челюстно-лицевой хирургии.

Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

Руководство предназначено челюстно-лицевым хирургам и другим врачам смежных специальностей, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, ординаторам, аспирантам.

Ч-38

4.1. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ

Цель обследования больного с травматическим повреждением челюстно-лицевой области (ЧЛО) - установление диагноза и прогноза заболевания, определение объема врачебной помощи. Обследование пациента состоит из трех этапов:

Первые два этапа являются основными, специальные методы - дополнительными.

Во время опроса необходимо установить доверительный контакт с больным, определить его нервно-психический статус, интеллект и на этом основании проанализировать жалобы, ход развития болезни. Врач наводящими вопросами должен помочь больному изложить историю болезни. Обследование проводят по всем правилам деонтологии, учитывая особенности личности пациента.

Обследование всегда начинается с выявления жалоб. Жалобы больные с повреждениями челюстно-лицевой области предъявляют на боль в той или иной области лица, при глотании и открывании рта, припухлость, нарушение функции речи, жевания, наличие ран, кровотечение. Необходимо обратить внимание на наличие таких жалоб, как головная боль, головокружение, тошнота, нарушение функций опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, которые могут указать на наличие сочетанной травмы. После выяснения жалоб приступают к сбору анамнеза заболевания и анамнеза жизни.

При травме устанавливаются время, место и обстоятельства ее получения, причина (производственная, бытовая, транспортная, уличная, спортивная). Выясняют, терял ли больной сознание и на какое время, были ли тошнота, рвота, головокружение, кровотечение из носа, ушей, когда и кем была оказана первая медицинская помощь и в чем она заключалась (выписка из истории болезни, данные лабораторных и других исследований, рентгенограммы, заключения консультантов). При обращении больного по поводу кровотечения, связанного с травмой, нужно расспросить о длительности его при ранее перенесенных операциях, порезах, ранах. Надо выяснить, вводили ли больному противостолбнячную сыворотку или столбнячный анатоксин. Обязательного уточнения требует факт получения травмы в состоянии алкогольного опьянения, так как опросить этих пострадавших при поступлении в лечебное учреждение часто бывает невозможно. У таких больных трудно оценить значение следующих симптомов, таких как потеря сознания в момент травмы, ретроградная амнезия, тошнота и рвота.

Анамнез жизни посвящается физическому, психическому и социальному развитию обследуемого. Выясняют условия быта, питания и отдыха, имеются ли вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков). Определенное внимание должно быть уделено ранее перенесенным заболеваниям, их течению, эффективности проводившегося лечения. Особое внимание уделяется выяснению таких заболеваний, как туберкулез, гепатит, венерические заболевания. Обращают внимание на заболевания, развивающиеся на фоне дефектов иммунной системы и ее недостаточности, а также на те перенесенные болезни, которые влекут нарушения иммунитета. Это позволяет дать объективную оценку функционального состояния организма. У пациента с заболеванием сердечно-сосудистой системы необходимо учитывать степень анестезиологического риска и на основании этого проводить подготовку к хирургическому лечению. При заболевании органов дыхания необходимо уточнить наличие рецидивирующих воспалительных заболеваний, легочной недостаточности, бронхиальной астмы. В случае заболевания почек нужно узнать, какова степень острой или хронической почечной недостаточности. Надо иметь в виду, что у таких пациентов нарушается водно-электролитный и белковый обмен, а также функция свертывающей системы крови. Опрашивая пациента относительно состояния эндокринной системы, особое внимание надо обратить на сахарный диабет. Обязательно собирают аллергологический анамнез.

Обследование больного начинают с общего осмотра и определения его состояния (удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое или крайне тяжелое). Оценивают телосложение больного, производят осмотр кожи, лимфатических узлов, определяют пульс, артериальное давление (АД), частоту дыхания, состояние психоэмоционального напряжения. Отмечают температуру тела: субфебрильную (колебания в пределах 37-38 °С), фебрильную (от 38 до 39 °С), пиретическую (от 39 до 41 °С), гиперпиретическую (выше 41 °С).

Осмотр челюстно-лицевой области проводят в сравнительном аспекте здоровой и поврежденной сторон лица, шеи. Начинают с определения конфигурации лица и состояния его наружных покровов. При этом обращают внимание на цвет кожных покровов, их эластичность, наличие рубцов, их характер, форму, наличие на коже свищевых ходов и характер отделяемого из них, размер ротовой щели, окраску слизистой оболочки красной каймы, наличие на ней трещин, язв, симметричность ее углов. Кожа над отечными тканями имеет нормальную окраску, может быть напряжена. На ней могут быть ссадины или раны. Если кожа над припухлостью мягких тканей гиперемирована, лоснится, то это указывает на осложнение перелома - появление воспалительного инфильтрата (на 3-5-е сутки с момента травмы). Если кожа над припухлостью синюшного цвета, напряжена, то это свидетельствует о кровоизлиянии в мягкие ткани. Через 2-3 дня гематомы и кровоизлияния начинают распространяться вниз, окрашивая ткани в зеленый, потом в желтый цвета вследствие превращения гемоглобина в гемосидерин.

Средняя линия подбородка может быть смещена в сторону. Если до травмы такой деформации не было, то это указывает на перелом нижней челюсти.

При переломах верхней челюсти отек мягких тканей может быть достаточно выраженным, тогда лицо приобретает лунообразную форму. Появление через несколько часов после травмы кровоизлияния в рыхлую клетчатку обоих век - «симптом очков», указывает на наличие перелома основания черепа.

Пальпацию ЧЛО и смежных областей производят пальцами одной руки, а другой рукой удерживают голову в необходимом для этого положении. Пальпацию осуществляют по определенному плану. Вначале пальпируют подбородок, тело нижней челюсти, ее угол, ветвь, височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), область околоушной слюнной железы, щеки, верхнюю челюсть, скуловую дугу и скуловую кость, затем - подподбородочную и поднижнечелюстную области, боковую поверхность шеи и надключичную область.

Отмечают все уплотнения, припухлости, болезненность и другие изменения, обращая внимание на состояние лимфатического аппарата. При наличии осложненного течения переломов, нагноении гематом определяют консистенцию припухлости мягких тканей (мягкая, плотная), зону распространения, болезненность, спаянность с подлежащими тканями, подвижность кожных покровов в области припухлости (собирается кожа в складку или нет), наличие очагов размягчения, флюктуации (симптом нахождения жидкости в замкнутой полости), реакцию регионарных лимфатических узлов.

В норме лимфатические узлы при пальпации обычно не определяются. Если же узлы прощупываются, то следует обратить внимание на их величину, подвижность, консистенцию, болезненность, спаянность.

Пальпацией определяют чувствительность выхода периферических ветвей тройничного нерва (надглазничного, подглазничного и подбородочного). Различные повреждения нервов лица и челюстей сопровождаются болями, нарушениями чувствительности. Для определения тактильной чувствительности дотрагиваются до исследуемого участка кожи марлевой салфеткой, куском бумаги. Болевую чувствительность проверяют с помощью иглы и сравнивают ее с ощущениями противоположной стороны - кожи или слизистой оболочки. Температурную чувствительность исследуют, прикладывая емкости с холодной водой, льдом или горячей водой.

Исследование тканей и органов полости рта включает определение открывания рта, осмотр преддверия полости рта, слизистой оболочки полости рта, альвеолярных отростков, языка и подъязычной области, определение прикуса, состояния зубов. Проводят оценку гигиенического состояния полости рта.

Начинают исследование с определения открывания рта, в норме оно должно быть около 5 см или на три поперечника пальцев пациента, введенных между центральными резцами (II, III, IV). Возможна контрактура I, II и III степени. Отмечают свободное или болезненное открывание рта, нет ли хруста в ВНЧС, каково смещение нижней челюсти в сторону и вперед.

Осматривают преддверие полости рта - на наличие кровоизлияний, разрывов. Определяют прикус - соотношение зубных рядов верхней и нижней челюсти при сомкнутых зубах. Он может быть физиологическим или патологическим. Затем осматривают состояние зубов. Обращают внимание на цвет зубов, наличие сколов эмали, смещение зубов из зубной дуги, производят их вертикальную и горизонтальную перкуссию. Пинцетом определяют подвижность зубов, наличие и характер отделяемого из зубодесневой борозды или кармана. При необходимости определяют реакцию на температурные, электрические раздражения и механическую нагрузку.

Если определяется подвижность зуба в переднезаднем (вестибулооральном) направлении - I степень, при подвижности в переднезаднем и боковых (вестибулооральном и медиально-дистальном) направлениях - II степень, а если к этим движениям добавляется подвижность вдоль оси зуба (в верхненижнем направлении) - III степень, при вращении зуба вокруг своей оси - IV степень.

После исследования зубов приступают к осмотру слизистой оболочки губ, щек, альвеолярных отростков, твердого и мягкого нёба, языка, подъязычной области. Определяют ее цвет, степень влажности, наличие кровоизлияний, ран, рубцов и др. При наличии рубцов устанавливают их характер, форму, размеры и отмечают, нарушают ли они функцию органов полости рта и в чем заключаются эти нарушения.

При осмотре языка обращают внимание на его форму, размеры, подвижность, цвет, состояние слизистой оболочки и выраженность сосочков, наличие деформаций и другие его изменения.

Пальпаторно исследуют альвеолярные отростки челюстей (альвеолярные дуги, альвеолярные возвышения), нёбный отросток верхней челюсти (носовой гребень, резцовый шов, нёбные ости и борозды), ткани за бугром верхней челюсти.

При осмотре и исследовании подъязычных областей выполняют бимануальную пальпацию: со стороны подъязычной и поднижнечелюстной областей исследуют глубокие ткани дна полости рта. Кровоизлияние в ткани подъязычной области является важным достоверным признаком перелома нижней челюсти. Бимануальная пальпация верхней и нижней губы позволяет определить наличие инородных тел.

Пальпаторно определяются следующие симптомы: симптом «костной ступеньки» при отсутствии выраженной припухлости околочелюстных мягких тканей пальпируется в месте прохождения щели перелома. Чаще всего «костная ступенька» определяется по нижнему краю нижней челюсти, по наружному и нижнему краю орбит, в области скуловых дуг и скуло-альвеолярных гребней. Симптом нагрузки позволяет произвести топическую диагностику перелома. Выделяют симптом прямой нагрузки и симптом непрямой нагрузки. При определении симптома прямой нагрузки нагрузочная проба (давление пальцами рук врача) производится в области предполагаемого перелома. При определении симптома непрямой нагрузки нагрузочная проба проводится на расстоянии от места перелома. Давление на подбородок спереди назад вызывает боль в области ангулярного перелома, перелома ветви и мыщелкового отростка нижней челюсти. Давление на углы нижней челюсти снизу вверх вызывает боль в области перелома мыщелкового отростка нижней челюсти. Попытка сближения углов нижней челюсти вызывает боль в области тела челюсти. При пальпации тканей челюстно-лицевой области может определяться крепитация, которая вызвана воздушной эмфиземой или трением отломков челюсти друг о друга. Симптом подвижности костных отломков определяется путем захватывания нижней челюсти по нижнему краю фалангами I пальца, за зубной ряд фалангами II и III пальцев. При подозрении на перелом верхней челюсти выполняют качательные движения верхней челюсти, захватив пальцами резцы или при их отсутствии альвеолярный отросток, установив пальцы другой руки на нижнеглазничный край или корень носа. Симптом нагрузки на верхней челюсти определяется надавливанием на жевательные зубы снизу вверх.

При перкуссии зубов верхней челюсти может определяться симптом Малевича (симптом «треснувшего горшка»), что указывает на перелом стенок верхнечелюстных пазух.

В последние годы для диагностики патологических процессов в верхнечелюстной пазухе применяют эндоскопическую технику. Она помогает клинической диагностике путем визуального осмотра верхнечелюстной пазухи. Местами для введения аппаратуры являются медиальная стенка пазухи, непосредственно нижний носовой ход или передняя стенка верхней челюсти.

Исследование с помощью инструментальных методов

Инструментальные методы исследования применяют с целью уточнения или верификации клинического диагноза, прогноза заболевания, оценки эффективности лечения и реабилитации больного.

Рентгенография - один из наиболее распространенных методов исследования. Рентгенологическое исследование имеет принципиальное значение для суждения о наличии повреждений зубов и костей лицевого скелета.

На рентгенограммах черепа в прямой проекции достаточно хорошо определяются переломы нижней челюсти в области угла, тела, ветви нижней челюсти и мыщелкового отростка. При рентгенографии черепа в носолобной проекции видна вся нижняя челюсть, на которую наслаивается изображение шейного отдела позвоночника; видны кости свода черепа, пирамиды височных костей, верхняя челюсть, вход в глазницу, стенки полости носа, нижние отделы верхнечелюстных пазух. Эта проекция рекомендуется при диагностике переломов нижней челюсти в области ее ветвей, угла, тела и подбородка.

Для детального анализа ряда анатомических образований применяются специальные прицельные снимки. Прицельная рентгенография производится интра- и экстраорально. Интраоральные снимки с пленкой в прикус применяются для изучения костного нёба, альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти, а также мягких тканей дна полости рта. Контактные интраоральные снимки с пленкой, прижатой к альвеолярному отростку, позволяют изучить структуру соответствующих ограниченных участков верхней и нижней челюстей, тканей периодонта и зубов. Экстраоральные снимки производятся для изучения структуры челюстно-лицевого скелета.

Для уточнения диагноза может быть применено искусственное контрастирование для уточнения хода свища (фистулография) при осложненном течении переломов челюстей. В этих случаях рентгенограммы производят, как правило, в двух взаимно перпендикулярных проекциях.

В последнее время для диагностики переломов нижней челюсти широко используется ортопантомография, которая позволяет получить обзорное изображение зубов и челюстей.

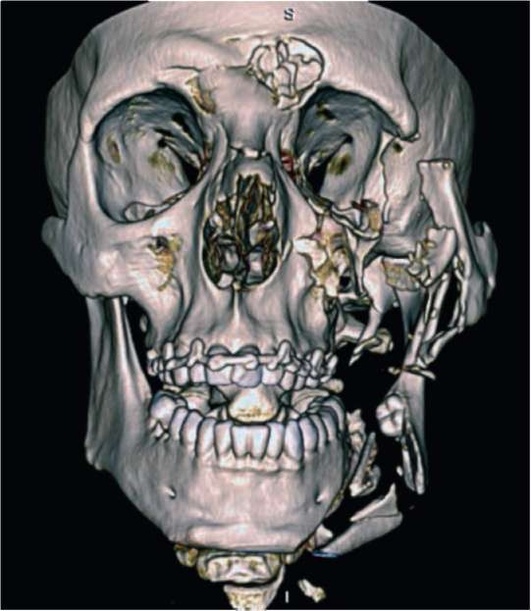

Наиболее объективным методом для диагностики заболеваний челюстно-лицевой области является мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), позволяющая получить трехмерное изображение головы и всех ее структур. Использование современного диагностического оборудования, в том числе компьютерных томографов, кардинально повлияло на качество челюстно-лицевой хирургии. Прогресс в диагностике сложных врожденных и приобретенных деформаций черепа с использованием трехмерного изображения углубили понимание черепно-лицевых деформаций, а возможность вращать трехмерное изображение черепа и видеть его изнутри позволила хирургам наиболее точно спланировать и прогнозировать результат оперативного вмешательства. Благодаря послойному изображению, МСКТ (рис. 4.1, 4.2) определяет истинные размеры и границы дефекта или деформации. Большая разрешающая возможность МСКТ позволяет дифференцировать патологические процессы в костных и мягких тканях.

Рис. 4.1. КТ 3D черепа в прямой проекции

Рис. 4.2. КТ 3D черепа в боковой проекции

В диагностике патологических процессов ЧЛО широко применяется и магнитно-резонансная томография (МРТ). Последняя имеет особое преимущество, так как не связана с ионизирующей радиацией. МРТ показывает изменения в мягких тканях: отек, инфильтрат, скопление экссудата, гноя, крови.

Исследование в сочетании МСКТ и МРТ позволяет получить трехмерное изображение мягких и костных тканей лица и на основании пространственных послойных анатомо-топографических данных создавать графические компьютерные модели. Это делает диагностику наиболее исчерпывающей и позволяет адекватно планировать необходимый объем оперативного вмешательства.

Термовизиография (тепловидение, термография). Метод позволяет оценить распределение температуры по поверхности тела, выявить участки нарушения температурной симметрии по отношению к средней линии. Каждый человек имеет один из трех термотипов лица, который сохраняется в динамике исследования. Эти термотипы отличаются степенью выраженности температуры и характером ее распределения по поверхности кожи лица, но у каждого индивидуума сохраняется относительная симметрия в распределении температуры по отношению к средней линии тела человека, ее колебания бывают не выше 0,5 °С.

При различных патологических процессах, в том числе при травме, возникает необходимость в определении жизнеспособности пульпы зубов методом электроодонтодиагностики (ЭОД). Показатели до 8-10 мА свидетельствуют о нормальном состоянии пульпы, от 10 до 60 мА и более 100 мА - о ее изменении и даже о гибели. Пороги раздражения от 100 до 200 мА свидетельствуют о раздражении электротоком периодонта. Данный метод диагностики можно использовать для определения состояния пульпы зуба в щели перелома.

Лабораторное исследование включает большое число различных методов, проводимых как в условиях поликлиники, так и в стационаре. В условиях поликлиники применение их ограничено. Как правило, производят общие анализы крови и мочи, определение содержания в них глюкозы, цитологические и морфологические исследования, иногда дополнительно проводят бактериологические, иммунологические, биохимические и другие исследования. Перед операцией в поликлинике врач должен направить больного для исследования крови на реакцию Вассермана (RW), ВИЧ-инфекцию (вирус иммунодефицита человека), наличие вирусов гепатита В, С, а при необходимости и других показателей крови, мочи, кала. Перед операциями в стационаре помимо перечисленных методов проводят лабораторные исследования: определяют группу крови и резус-фактор, биохимический состав крови, протромбиновый индекс; производят электрокардиографию, флюорографию. В ряде случаев необходимо заключение терапевта о возможности проведения операции.

Кроме того, для диагностики возникших нарушений при травме челюстно-лицевой области применяют разнообразные функциональные исследования.

Метод реографии используют для оценки особенностей кровоснабжения тканей с помощью биполярных или тетраполярных реографов, которые регистрируют скорость кровотока и кровенаполнения, объем циркулирующей крови (ОЦК), систолический объем и объем периферического сопротивления тканей. Фотоплетизмография позволяет определить локальный кровоток на основании пульсовых изменений оптической плотности тканей. Полярография устанавливает уровень оксигенации тканей. Лазерная допплеровская флоуметрия позволяет изучать тонкие механизмы микроциркуляторного русла как наружных покровов лица, так и слизистой оболочки полости рта. Методика помогает оценивать сосудистую систему при травме, после восстановительных операций, контролировать эффективность лекарственной терапии. Методом биомикроскопии определяют микроциркуляцию в слизистой оболочке рта, в коже лица и визуально измеряют скорость кровотока в капиллярах, устанавливают количество и вид сосудов. Электромиография (ЭМГ) позволяет регистрировать электрический потенциал в мышцах, главным образом жевательных, что дает возможность судить об их биоэлектрической активности и функциональных возможностях. Она применяется при травме, восстановительных операциях в челюстно-лицевой области.