Скорая медицинская помощь

Скорая медицинская помощь : национальное руководство / под ред. С. Ф. Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 888 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4742-0 |

Аннотация

Национальное руководство по скорой медицинской помощи содержит актуальную информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на публикациях, включающих результаты научных исследований в области неотложной медицины.

Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и экономическим аспектам практической деятельности специалистов догоспитального и стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено введением в законодательство норм, качественно меняющих систему функционирования скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной медицины представлены по единому плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной терапии и лечебных мероприятий. Руководство содержит главы, посвященные актуальным в настоящее время разделам неотложной медицины - стационарным отделениям скорой медицинской помощи, гипербарической оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям, вопросам взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины катастроф и др.

Издание предназначено врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, врачам-интернам и клиническим ординаторам, обучающимся по специальности "Скорая медицинская помощь", организаторам и руководителям здравоохранения, специалистам медицины катастроф, врачам других клинических специальностей, по роду трудовых функций оказывающим скорую медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, а также студентам медицинских вузов и колледжей.

30-09-2020

11.1. ЛИХОРАДКА ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Т.В. Антонова, Д.А. Лиознов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Лихорадка - защитно-приспособительная неспецифическая реакция организма, возникающая при действии пирогенов и проявляющаяся повышением температуры тела вследствие перестройки центров терморегуляции на новый уровень функционирования.

КЛАССИФИКАЦИЯ

По степени повышения температуры тела выделяют субфебрильную лихорадку, фебрильную лихорадку и гиперпирексию (табл. 11-1).

| Уровень лихорадки | Температура тела |

|---|---|

Субфебрильная |

37-37,9 °С |

Фебрильная |

38-40,9 °С |

Умеренная; |

38-38,9 °С |

Высокая |

39-40,9 °С |

Гиперпирексия |

41 °С и выше |

Различают несколько типов лихорадки в зависимости от характера температурной кривой.

Постоянная лихорадка характеризуется стабильно повышенной температурой тела с минимальными суточными колебаниями в пределах 1 °С (встречается в разгар брюшного, сыпного тифа, ку-лихорадки).

Послабляющая (ремиттирующая) лихорадка сопровождается суточными колебаниями температуры тела свыше 1 °С, но не более 2 °С, при этом ее снижение не достигает нормальных величин (характерна для орнитоза, бруцеллеза, туберкулеза, может быть при сыпном тифе).

Перемежающаяся (интермиттирующая) лихорадка отличается правильной сменой высокой и нормальной температуры тела с суточными колебаниями в 3-4 °С (встречается при малярии).

Гектическая (истощающая)- лихорадка с очень большими суточными колебаниями (3-5 °С), снижением температуры тела до нормальной или субнормальной (характерна для сепсиса).

Возвратная лихорадка характеризуется правильной сменой периодов высокой температуры тела (с критическим снижением до нормы) и нормальной температуры; продолжительность периодов лихорадки и апирексии может составлять несколько дней (встречается при возвратном тифе).

Волнообразная (ундулирющая) лихорадка характеризуется постепенным нарастанием температуры до высоких значений и таким же снижением до субфебрильной или нормальной с повторением циклов (при желтой лихорадке, рецидивах брюшного тифа, лептоспироза, псевдотуберкулеза).

Неправильная (атипическая) лихорадка отличается большими суточными размахами, разной степенью повышения температуры тела, неопределенной длительностью (может встречаться при орнитозе, инфекционном мононуклеозе).

Извращенная (инвертированная) лихорадка проявляется более высокой утренней температурой тела в сравнении с вечерней (может быть при сепсисе, воспалительных очагах).

При некоторых нозологических формах типичный характер температурной кривой, свойственный данному заболеванию (инфекции), имеет решающее значение для диагностики, например при малярии.

Целесообразно разделение лихорадки по продолжительности, что имеет значение для диагностики и дифференциальной диагностики лихорадочных состояний. Выделяют лихорадку кратковременную (продолжительностью до 5 дней); продолжительную (до 2 нед); длительную (более 2 нед).

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Синдром интоксикации - один из наиболее значимых и постоянных признаков инфекционного заболевания. Интоксикация возникает вследствие различных факторов: инфекционной антигенемии, действия экзо- и эндотоксинов, нарушения функций органов детоксикации и других причин. Это сложное явление, представляющее сумму нервно-рефлекторной и гуморальной регуляции с различными метаболическими сдвигами.

Лихорадку относят к часто встречающимся и важным признакам интоксикации, правильная оценка которых имеет существенное значение в диагностике большой группы инфекционных болезней.

Наиболее частые причины лихорадки - инфекционные заболевания, вызванные разными микроорганизмами. Эндотоксины бактерий, вирусы способствуют образованию в организме эндогенных пирогенов. В перестройке регуляции теплового обмена организма при лихорадке ведущую роль играет изменение порогов возбудимости термочувствительной зоны гипоталамуса под влиянием пирогенных веществ.

Необходимо отличать повышение температуры тела, не связанное с регуляторными нарушениями, а возникшее вследствие дисбаланса между теплопродукцией и теплоотдачей, несмотря на стремление организма поддерживать при этом нормальную температуру. Такое повышение температуры тела называется гипертермией и возникает при так называемых тепловых заболеваниях (тепловой удар).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Повышение температуры тела может быть быстрым (острым), при этом больной способен назвать не только день, но и час начала заболевания, первым и наиболее демонстративным проявлением которого служит лихорадка. При некоторых инфекционных заболеваниях температура тела повышается постепенно.

При быстром повышении температуры тела, как правило, появляется озноб - повышение мышечного тонуса и дрожь, возникает ощущение холода, существенно повышается теплопродукция. На высоте лихорадки теплообразование и теплоотдача обычно выравниваются на новом, более высоком уровне, при этом спазм сосудов кожи прекращается, бледность кожи может смениться гиперемией. Накопившееся в организме тепло выводится за счет расширения сосудов кожи, потоотделения и учащения дыхания. Возникает ощущение жара.

Стадии снижения температуры тела во многом зависят от патогенеза заболевания и могут сопровождаться быстрым ее падением: кризис - в течение нескольких часов, затянувшийся кризис - в течение суток; или медленным, постепенным снижением в течение нескольких дней - лизис.

Критическое снижение температуры тела часто сопровождается обильным потоотделением. Резкое расширение сосудов при сохранении интоксикации может вызвать коллапс. Кризис характерен для малярии, крупозной пневмонии, сыпного тифа; лизис - для брюшного тифа, скарлатины, бруцеллеза, туляремии.

Существенное влияние на лихорадочную реакцию при инфекционных заболеваниях оказывает состояние реактивности макроорганизма. К примеру, у лиц с тяжелой хронической интоксикацией (алкоголизм, наркомания), у людей пожилого возраста, недоношенных детей крупозная пневмония может протекать при нормальной температуре тела, несмотря на тяжелое течение заболевания.

В клинической практике необходимо учитывать, что характер температурной кривой может быть значительно изменен под действием медикаментозных средств.

ДИАГНОЗ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

При первичной диагностике лихорадочного состояния следует собрать анамнез заболевания, в том числе эпидемиологический - сведения о контактах с больными, выезде за пределы региона или страны, контактах с животными, парентеральных вмешательствах, нападении кровососущих насекомых, источниках питьевой воды, пищевой анамнез.

При выявлении фебрильной лихорадки важно своевременно заподозрить инфекционные заболевания, на которые распространяются Международные медико-санитарные правила (ММСП): чума, геморрагические лихорадки (желтая лихорадка, контагиозные геморрагические лихорадки Эбола, Ласса, Марбург), лихорадка Западного Нила. В распознавании этих инфекций эпидемиологический анамнез имеет решающее значение.

При опросе и осмотре пациента необходимо придерживаться определенного плана действий.

Важно оценить продолжительность лихорадки:

-

кратковременная лихорадка (продолжительностью до 5 дней) характерна для ОРВИ, гриппа;

-

лихорадка продолжительностью до 2 нед может сигнализировать об осложнениях течения ОРВИ и гриппа, брюшном и сыпном тифе, орнитозе и др.;

-

лихорадка инфекционного генеза длительностью более 2-3 нед позволяет заподозрить такие заболевания, как брюшной тиф, бруцеллез, инфекционный мононуклеоз, сепсис, ВИЧ-инфекция.

Определить характер температурной кривой и темпы повышения температуры тела:

-

быстрый подъем температуры тела до фебрильного уровня в течение первых суток (иногда часов) от начала заболевания характерен для гриппа, менингококковой инфекции, лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, малярии, лихорадки Западного Нила, бруцеллеза, инфекционного мононуклеоза и др.;

-

постепенное повышение температуры тела до фебрильного уровня наблюдают при брюшном (в течение 6 дней) и сыпном тифе (в течение 4 дней).

Уточнить скорость снижения температуры тела:

Оценить температурную реакцию на прием жаропонижающих средств:

При многих инфекционных заболеваниях тяжесть состояния пациента соответствует степени повышения температуры тела и выраженности интоксикационного синдрома. В связи с этим у больного с лихорадкой необходимо оценить проявления интоксикации:

-

уточнить жалобы на недомогание, общую слабость, головную боль, боли (ломоту) в мышцах и суставах, сонливость, бессонницу;

-

определить наличие и степень нарушения сознания (например, поражение центральной нервной системы вследствие интоксикации при менингококковой инфекции, тифозный статус при брюшном тифе, сыпном тифе; энцефалит после укуса клеща и др.);

-

оценить состояние кожного покрова (бледность, гиперемия, цианоз, сыпь, кровоизлияния в кожу, влажность, желтуха, отеки);

-

измерить артериальное давление, частоту пульса, шоковый индекс, частоту дыхания;

-

выявить другие синдромы инфекционных заболеваний, имеющие диагностическое значение; при этом целесообразно учитывать продолжительность фебрильной лихорадки.

Фебрильная лихорадка продолжительностью от 1 до 5 сут

Лихорадка в сочетании с выраженной интоксикацией без отчетливых жалоб на нарушение работы различных органов и систем, сопровождается неспецифическими признаками интоксикации: недомоганием, общей слабостью, головной болью, болями в мышцах и суставах, ознобом, повышенной потливостью. Возможные причины: грипп, брюшной тиф, первичная малярия, клещевой энцефалит (лихорадочная форма).

Лихорадка в сочетании с выраженной интоксикацией и геморрагическим синдромом (геморрагическая сыпь - петехии, пурпура, экхимозы; энантема, кровоизлияния в склеры, признаки носового, желудочно-кишечного, легочного кровотечения). Возможные причины: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, чума, желтая лихорадка, тяжелая форма гриппа, контагиозные геморрагические лихорадки, инфекционно-токсический шок как осложнение разных инфекций. Следует обратить внимание, что при менингококковом сепсисе клиническую диагностику проводят с учетом характерной геморрагической сыпи, осложнением чего может стать острая надпочечниковая недостаточность в результате кровоизлияния в надпочечники.

Лихорадка в сочетании с менингеальным синдромом (сильная головная боль, рвота, вынужденное положение в кровати с запрокинутой головой и поджатыми к животу коленями, ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского). Возможные причины: гнойные менингиты (менингококковая инфекция), вторичные гнойные менингиты (пневмококковый и др.); серозные менингиты при энтеровирусных инфекциях, лептоспирозе, клещевом энцефалите (менингит, менингоэнцефалит), системном клещевом боррелиозе (лаймской болезни), герпетической инфекции, эпидемическом паротите, лихорадке Западного Нила.

Лихорадка в сочетании с синдромом поражения дыхательной системы и ротоглотки (ринит, осиплость голоса, першение и боли в горле при глотании, кашель, одышка; гиперемия слизистой оболочки ротоглотки, увеличение миндалин с признаками воспаления; ослабленное дыхание и хрипы в легких, цианоз). Возможные причины: острые респираторные заболевания, грипп; конъюнктивит в сочетании с фарингитом (аденовирусная инфекция); ложный круп (парагрипп, корь), пневмония, легионеллез, орнитоз, ку-лихорадка, чума (легочная форма), туберкулез, тонзиллит: дифтерия, инфекционный мононуклеоз, ангина, туляремия (ангинозная форма).

Лихорадка в сочетании с признаками поражения почек (боли и/или болезненность при поколачивании по поясничной области, уменьшение/отсутствие количества мочи, гематурия, ОПН). Возможные причины: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, малярия, желтая лихорадка, контагиозные геморрагические лихорадки.

В случае обнаружения экзантемы у больного с фебрильной лихорадкой в первую очередь необходимо исключить ее инфекционный генез. Следует учитывать, что многие инфекционные заболевания, протекающие с экзантемой, представляют эпидемическую опасность (антропонозы).

Обнаружение у больного типичной для той или иной инфекции экзантемы может иметь решающее значение в клинической диагностике. Это особенно важно при инфекционных болезнях с закономерным возникновением сыпи в первые дни заболевания. К примеру, выявление характерной геморрагической сыпи при менингококковом сепсисе позволяет клинически поставить диагноз менингококковой инфекции.

Инфекционно-воспалительные поражения кожи при сибирской язве, роже, лаймской болезни являются кардинальными признаками заболевания и служат основой клинической диагностики (табл. 11-2).

| Инфекция, время появления сыпи (сутки болезни) | Локализация сыпи, закономерность высыпания | Характеристика сыпи и динамика ее превращения | Вторичные изменения на коже после исчезновения сыпи |

|---|---|---|---|

Корь (3-4-е сутки) |

По всему телу, этапность высыпания: 1-е сутки - лицо, 2-е сутки - туловище и руки, 3-и сутки - ноги |

Обильная пятнисто-папулезная сыпь пурпурного цвета с неровными краями, сливная; исчезает в таком же порядке, как и появляется |

Бурая пигментация, отрубевидное шелушение |

Краснуха (1-3-и сутки) |

По всему телу, появляется в течение нескольких часов, характерна сыпь на спине, ягодицах |

Обильная мелкопятнистая сыпь бледно-розового цвета круглой или овальной формы, элементы не сливаются |

Нет |

Скарлатина (1-2-е сутки) |

По всему телу, появляется в течение нескольких часов |

Обильная точечная розеолезная сыпь розового или красного цвета на гиперемированном фоне со сгущением в крупных естественных складках; бледный носогубный треугольник |

Крупнопластинчатое шелушение на ладонях и подошвах, отрубевидное в других местах |

Ветряная оспа (1-е сутки) |

По всему телу (включая волосистую часть головы), нередко в полости рта; характерны повторные «волны» высыпаний |

Множественные розеолы и папулы розового цвета через несколько часов образуют пузырьки (везикулы) размером 1-6 мм, при проколе пузырьки спадаются, через 1-2 дня подсыхают с образованием корочек, отпадающих на 2-3-й неделе |

Нет |

Брюшной тиф (8-10-е сутки) |

Живот, поясница, реже - грудь, спина, конечности; появление сыпи «волнами» на протяжении лихорадочного периода(«подсыпание») |

Единичные розеолы розового или бледно-розового цвета с четкими краями, овальной формы, часто розеоло-папулы |

Нет |

Псевдотуберкулез ; кишечный иерсиниоз (1-7-е сутки) |

Симметрично в области суставов, на сгибательных поверхностях конечностей, боковых участках туловища, сгущается в естественных складках кожи; появляется одномоментно |

Множественные точечные розеолы красного цвета на нормальном фоне кожи; могут встречаться пятнистые, пятнисто-папулезные, уртикарные элементы; часто эритема и отек на кистях, стопах, лице и шее (симптомы «капюшона», «перчаток» и «носков»), узловатая эритема при рецидивах |

Бурая пигментация с последующим шелушением - отрубевидным на туловище, пластинчатым - на кистях и стопах |

Сыпной тиф, болезнь Брилла-Цинссера (4-6-е сутки) |

Боковые поверхности туловища, грудь, сгибательные поверхности конечностей; сыпь появляется в течение 1-2 дней |

Обильные розеолы, бледно-розовые или пурпурные размером от 1 до 3-5 мм с нечеткими краями, часто образуются петехии вторичные (в розеолах) или первичные (вне розеол) |

|

Менингококковый сепсис (менингококк-цемия) 1-й день (через несколько часов от начала заболевания) |

Дистальные участки конечностей, ягодицы, в тяжелых случаях сыпь появляется на туловище, редко - на лице; повторные высыпания в течение нескольких дней |

Множественные геморрагические элементы с цианотичным оттенком, звездчатой формы, выступающие над уровнем кожи, размером от 2-3 мм до нескольких сантиметров |

Некрозы с отторжением некротизированных участков, образование рубцов |

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (3-5-е сутки) |

Боковые поверхности груди, подмышечные впадины, внутренние поверхности рук, бедер; сыпь появляется в течение первого дня |

Необильная петехиальная, в отдельных случаях возможны кровоизлияния в слизистые оболочки, склеру |

Пигментация |

Сибирская язва (с 1-х суток) |

Открытые части тела (голова, шея, руки); высыпания достигают максимального развития через 3-5 сут |

Единичные сибиреязвенные карбункулы, инфильтраты пурпурного цвета, окруженные широким отеком кожи, в центре находится плотная черная корка, вокруг нее пузырьки с кровянистым содержимым, безболезненные |

Рубец |

Рожа (1-е сутки) |

Лицо, волосистая часть головы, нижние конечности, реже другая локализация; развивается в течение 1-2 дней |

Очаг воспаления ярко-красного цвета, горячий и болезненный при пальпации, с приподнятым валиком по краям, внедряющимся в нормальную кожу в виде «языков пламени» |

Шелушение, пигментация |

Лаймская болезнь (1-е сутки болезни; начало заболевания с появления эритемы) |

На месте присасывания клеща, чаще на коже туловища, конечностей; вторичные (дочерние) эритемы на любых участках кожи; размеры эритемы увеличиваются («ползучая» эритема) |

Мигрирующая эритема размером от 3 до 10 см (иногда до 60 см); ярко-красного цвета по периферии, бледнеет в центре («кольцевидная») |

Пигментация, шелушение |

У больных с лихорадкой сыпь может быть одним из проявлений аллергической (токсико-аллергической) реакции, например, на прием медикаментов.

Фебрильная лихорадка продолжительностью более 5-7 сут

Возможные причины: осложнения ОРВИ и гриппа, брюшной и сыпной тиф, инфекционный мононуклеоз, острая ВИЧ-инфекция, бруцеллез, орнитоз, ку-лихорадка, легионеллез, псевдотуберкулез.

Лихорадка инфекционного генеза продолжительностью более недели, как правило, отличается отсутствием значимого эффекта от приема жаропонижающих средств.

При фебрильной лихорадке инфекционного генеза продолжительностью более 7 дней существенное диагностическое значение приобретают другие характерные синдромы заболевания:

-

увеличение печени и селезенки (не характерно для ОРВИ, гриппа, острой ВИЧ-инфекции);

-

увеличение периферических лимфатических узлов - регионарный лимфаденит или полилимфаденит (встречается при инфекционном мононуклеозе; аденовирусной инфекции, острой ВИЧ-инфекции, бруцеллезе, псевдотуберкулезе, сепсисе; чуме, бубонной форме туляремии, ангине);

-

пневмония - может сопровождать ку-лихорадку, орнитоз, легионеллез, легочную форму чумы, туберкулез; вторичная пневмония встречается как осложнение гриппа, ОРВИ и других инфекций).

При проведении дифференциальной диагностики следует обратить особое внимание на сепсис и туберкулез как причины фебрильной лихорадки.

При сепсисе решающее значение имеют обнаружение первичного очага инфекции (клинически или анамнестически), выраженный синдром интоксикации, фебрильная лихорадка с повторными ознобами, сыпь, увеличение печени и селезенки, признаки метастатического поражения органов и тканей.

Фебрильная лихорадка характерна для туберкулеза (милиарного, внелегочного); при внелегочной форме лихорадка длительное время может быть основным клиническим признаком заболевания, и пациенты нередко обследуются с диагнозом «лихорадка неясного генеза». Необходимо целенаправленно тщательно собрать анамнез жизни и эпидемиологический анамнез.

Среди причин фебрильной лихорадки значительное место занимают инфекционно-воспалительные очаги (аднексит, синусит, остеомиелит и др.). Трудности в диагностике возникают на ранних этапах развития воспалительного процесса, когда местные признаки воспаления (нагноения) выражены слабо, клинически не проявляются, и основным проявлением заболевания служит фебрильная лихорадка. Причинами «неясной» лихорадки становятся абсцессы брюшной полости (например, поддиафрагмальный), холангиты, пиелонефриты и др.

Среди неинфекционных причин лихорадки следует выделить:

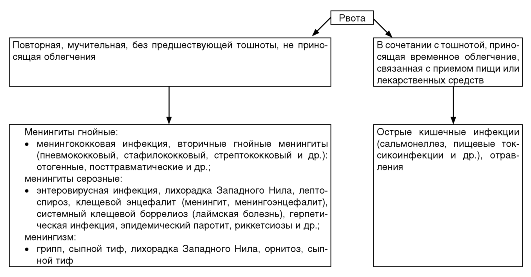

Одним из поводов для обращения за медицинской помощью больного с фебрильной лихорадкой может быть рвота. Необходимо различать повторную, мучительную рвоту, без предшествующей тошноты, не приносящую облегчения; и рвоту в сочетании с тошнотой, приносящую временное облегчение, связанную с приемом пищи или ЛС (рис. 11-1).

При высокой фебрильной лихорадке тяжелое состояние больного может быть обусловлено нарушением сознания (рис. 11-2).

Нарушения дыхания у больных с фебрильной лихорадкой чаще наблюдают при тяжелых и осложненных формах болезни, что проявляется затруднением, расстройством ритма дыхания, одышкой, стридорозным дыханием, бледностью, цианозом, вынужденным положением больного. В связи с этим любой признак нарушения дыхания свидетельствует о тяжелом состоянии больного, острой дыхательной недостаточности.

Возможные причины нарушения дыхания: острые респираторные заболевания (ложный круп), грипп, пневмония, легионеллез, орнитоз, ку-лихорадка, чума (легочная форма), дифтерия, энцефалиты (клещевой энцефалит, менингококковый менингоэнцефалит, сыпной тиф, лихорадка Западного Нила).

Повышение температуры тела может быть связано не с лихорадкой, а гипертермией (повышение температуры тела до 40 °С и более вследствие уменьшения теплоотдачи или воздействия внешних тепловых факторов), например при тепловом ударе.

Установлению предварительного нозологического диагноза способствуют тщательно собранный анамнез (с учетом эпидемиологической ситуации) и результаты физикального обследования. При невозможности определить причину заболевания может быть установлен диагноз «Лихорадка неясного происхождения» (по МКБ-10).

При оценке степени тяжести заболевания следует учитывать сопутствующую патологию, возраст пациента, осложнения заболевания.

При инфекционных заболеваниях, сопровождающихся фебрильной лихорадкой, относительно частым осложнением бывает инфекционно-токсический шок (ИТШ).

Инфекционно-токсический шок

ИТШ - это разновидность шока, при котором пусковым фактором является инфекция, приводящая к системным реакциям организма, что сопровождается тяжелыми расстройствами гемодинамики, нарушением микроциркуляции и кровоснабжения тканей. В развитии ИТШ выделяют несколько стадий (табл. 11-3).

ИТШ осложняет инфекционные процессы преимущественно бактериальной природы, но возможно его возникновение при заболеваниях другой этиологии (вирусной, риккетсиозной, протозойной). Высокий риск развития ИТШ имеют генерализованные инфекции, сопровождающиеся бактериемией (менингококковая инфекция, брюшной тиф, чума). Важную роль в патогенезе ИТШ отводят микробным токсинам (чаще эндо-, реже - экзотоксинам), определяющим развитие патогенетического каскада шока. Возможно развитие шока при локализованных инфекциях (дифтерия, дизентерия), при которых токсины в кровь поступают из первичного очага. Советы позвонившему:

-

физические методы охлаждения (легкая одежда, влажные обтирания и обертывания, пузырь со льдом к местам близкого прилегания к коже крупных сосудов);

-

употребление большого количества жидкости (чай, морсы, минеральная вода, компот);

-

при температуре тела выше 39,0 °С использовать жаропонижающие НПВС (парацетамол в дозе 500 мг или метамизол натрия по 500 мг); при плохой переносимости лихорадки принять жаропонижающие средства при температуре тела выше 38,0 °С;

-

избегать резкого перехода из положения лежа в положение сидя и стоя из-за опасности ортостатических реакций.

Отдельные нозологические формы

БРЮШНОЙ ТИФ

Брюшной тиф (возбудитель Salmonella enterica, серотип typhi) - острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, бактериемией, увеличением печени и селезенки, поражением лимфатического аппарата кишечника (преимущественно тонкой кишки).

Основные клинические признаки:

Клинические признаки |

Стадии инфекционно-токсического шока |

||

I ранняя, компенсированная |

II выраженная, субкомпенсированная |

III поздняя, декомпенсированная |

|

Температура тела |

Высокая фебрильная, гиперпирексия, может быть потрясающий озноб |

Гипотермия (субнормальная температура тела, возможно критическое снижение) |

Гипотермия (ниже 36 °С) |

Артериальное давление |

Нормальное с низким пульсовым давлением; может быть умеренная гипотензия |

Снижение систолического давления до 90 мм рт.ст. и ниже |

Критическое падение систолического давления (ниже 50 мм рт.ст.) |

Частота пульса |

Тахикардия, не соответствующая степени повышения температуры тела |

Нарастание тахикардии (более 100 уд), пульс слабого наполнения, аритмия |

Дальнейшее увеличение частоты пульса, нитевидный пульс |

Шоковый индекс (отношение ЧСС в минуту к величине систолического давления) |

0,7-1,0 |

1,0-1,4 |

1,5 и выше |

Сознание |

Беспокойство, возбуждение; подавленность, тревожность |

Заторможенность, апатия |

Спутанное сознание, сопор, кома |

Жалобы, связанные с интоксикацией |

Миалгии, головная боль, боли в животе, пояснице в дополнение к жалобам, обусловленным нозологической формой |

Контакт с пациентом затруднен |

Жалоб предложить не может |

Состояние кожи |

Кожа обычной окраски, теплая сухая; может быть бледность (белая гипертермия) или гиперемия; возможна геморрагическая сыпь как признак нозологической формы (менингококцемия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз) |

Кожа бледная холодная, влажная, акроцианоз; кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки - ДВС-синдром |

Кожа холодная с землистым оттенком, диффузный цианоз, цианотичные пятна на туловище и конечностях; кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки - ДВС-синдром |

Частота дыхания |

Дыхание учащенное |

Усиление одышки, дыхание с участием вспомогательных мышц |

Усиление одышки, дыхательная аритмия |

Снижение темпов мочеотделения |

Менее 25 мл/ч |

Менее 1,0 мл/ч |

Анурия |

К наиболее опасным осложнениям брюшного тифа относят кишечное кровотечение, перфорацию кишки, ИТШ, инфекционно-токсический миокардит.

При сборе эпидемиологического анамнеза следует отследить возможные контакты в течение 1-1,5 мес до начала заболевания: с больными брюшным тифом или лихорадящими больными; пребывание в регионе с высоким уровнем заболеваемости острыми кишечными инфекциями (низкий санитарно-гигиенический уровень, жаркий климат; дефекты водоснабжения, неисправности канализационной системы). Источником инфекции служит больной человек или бактерионоситель, пути передачи инфекции - водный, пищевой, контактно-бытовой.

На вызове: обязательна госпитализация в инфекционный стационар; пациента транспортируют на носилках.

При подозрении на кишечное кровотечение или перфорацию язвы кишки показаны срочная госпитализация, бережная транспортировка, холод на живот (пузырь со льдом).

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (возбудители - арбовирусы, относящиеся к роду Hantavirus, семейства Bunyaviridae; чаще - вирусы Hantaan, Puumala) - острая природно-очаговая инфекция, протекающая с интоксикационным и геморрагическим синдромами, поражением почек и других органов.

Основные клинические признаки:

Осложнения: ИТШ, ОПН, отек легких, разрыв почки, кровоизлияния в мозг, надпочечники, миокард и другие органы, кровотечения, вторичные пневмонии.

Эпидемиологический анамнез: пребывание в природных очагах инфекции за 1-7 нед до начала заболевания; источниками инфекции для человека служат животные (преимущественно грызуны); следует уточнить возможность контактного пути заражения - профессиональная деятельность пациента, связанная с контактом с инфицированными объектами внешней среды (водой, почвой), реже - с больными животными; воздушно-пылевого пути - вдыхание пыли с выделениями грызунов; алиментарного - употребление в пищу продуктов и воды, которые могут быть загрязнены выделениями грызунов.

На вызове: больные геморрагической лихорадкой с почечным синдромом подлежат госпитализации в инфекционный стационар, в случаях, осложненных ОПН, - в любой стационар, где есть условия для проведения гемодиализа. Транспортировать пациентов следует осторожно, на носилках с матрацем (предупреждение усиления болевого синдрома, нарушения гемодинамики, развития спонтанных субкапсульных разрывов коркового вещества почки и кровоизлияния в околопочечную клетчатку).

ГРИПП

Грипп (возбудители - вирусы из семейства Orthomyxoviridae_ рода Influenzavirus, серотипы A, B, С) - острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженными симптомами интоксикации и воспалением слизистой оболочки верхних дыхательных путей с преобладанием трахеита.

Основные клинические признаки:

При тяжелой форме заболевания могут возникнуть менингеальные симптомы (менингизм) и геморрагический синдром (петехиальная сыпь на коже, слизистых оболочках, носовые кровотечения, возможно кровохарканье).

Осложнения: острая дыхательная и сердечнососудистая недостаточность с развитием отека легких, ИТШ, отек-набухание головного мозга; часто вторичные инфекции - пневмонии, синуситы, отиты. Грипп может вызвать обострение имеющихся у больного хронических заболеваний.

Эпидемиологический анамнез: контакт с больным гриппом или с внезапно заболевшим лихорадящим больным в течение предполагаемого инкубационного периода (1-3 дня); пребывание в регионе с высокой заболеваемостью гриппом в пределах инкубационного периода заболевания; кроме того, следует учитывать осенне-зимний сезон подъема заболеваемости.

На вызове: обязательная госпитализация беременных, лиц пожилого и старческого возраста, больных с тяжелой сопутствующей патологией.

При оказании помощи больному гриппом персоналу рекомендовано пользоваться средствами индивидуальной защиты (маски).

ДИФТЕРИЯ

Дифтерия (возбудитель - бактерия Corynebacterium diphtheriae) - острое инфекционное заболевание, характеризующееся фибринозным воспалением преимущественно слизистых оболочек с образованием пленчатого налета, явлениями интоксикации, поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, а также почек.

Основные клинические признаки дифтерии ротоглотки:

-

умеренная гиперемия слизистой оболочки ротоглотки с цианотичным оттенком;

-

пленчатый фибринозный налет - плотный, грязно-серый с четко очерченными краями, выступает над поверхностью миндалин, с трудом снимается с кровоточивостью подлежащей слизистой оболочки:

-

при локализованной форме - налет на миндалинах (пленчатая - миндалины полностью покрыты налетом; островчатая - налеты в виде плотных островков белого или серовато-белого цвета);

-

при распространенной и токсической формах налет распространен за пределы нёбных миндалин на нёбные дужки, мягкое и твердое нёбо, стенки глотки;

-

-

отек шейной клетчатки (безболезненный, тесто-ватой консистенции) - признак токсической формы дифтерии:

-

кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки - при геморрагической форме.

Основные клинические признаки дифтерии гортани (дифтерийного крупа):

Осложнения дифтерии: миокардиты, параличи и парезы, стеноз гортани (ОДН), токсический нефроз, ИТШ.

Эпидемиологический анамнез: контакт с больным дифтерией или пребывание в эпидемическом очаге в сроки инкубационного периода (за 2-10 дней до начала заболевания); отсутствие прививки от дифтерии. Сезонные подъемы заболеваемости наблюдают в осенне-зимний период.

На вызове: больных дифтерией госпитализируют в инфекционный стационар. При распространенной и токсической формах дифтерии ротоглотки и дифтерийном крупе транспортировку производят на носилках. При дифтерии дыхательных путей ингалируют увлажненный кислород через носовые катетеры, по показаниям проводят назоили оротрахеальную интубацию, трахеостомию, ИВЛ.

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

Желтая лихорадка (возбудитель - арбовирус Flavi-virus febricis семейства Flaviviridae_ рода Flavivirus) - острое природно-очаговое трансмиссивное заболевание, передающееся через укусы комаров, характеризующееся острым началом, фебрильной лихорадкой, геморрагическим синдромом, желтухой, острой печеночно-почечной недостаточностью, шоком.

Относится к инфекциям, подпадающим под действие ММСП и подлежащим международному санитарно-эпидемиологическому надзору.

Решающее значение в диагностике имеет эпидемиологический анамнез: пребывание в природных очагах желтой лихорадки в тропических регионах Африки и Южной Америки в сроки инкубации (до 10 дней). Источники инфекции - животные; больной человек в период вирусемии. Механизм заражения - трансмиссивный; переносчик и основной резервуар - комар.

Основные клинические признаки:

-

выраженная интоксикация (головная боль, разлитые миалгии, сильные боли в пояснице);

-

гиперемия и одутловатость лица, шеи, верхних отделов груди, «кроличьи глаза»; в разгар заболевания - бледность, цианоз;

-

с 3-4-го дня болезни появляется желтуха, усиливающаяся в разгар заболевания;

-

геморрагический синдром - распространенные кровоизлияния в кожу, кровоточивость десен, носовые, желудочно-кишечные и другие кровотечения;

Осложнения: ИТШ, острая печеночная и почечная недостаточность, отек головного мозга.

На вызове: в случае подозрения на желтую лихорадку больные подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар. Тактику оказания помощи больным выстраивают согласно соответствующим федеральным и региональным инструкциям и рекомендациям. При развитии осложнений неотложные лечебные мероприятия начинают на догоспитальном этапе (см. «Лечение на догоспитальном этапе») и продолжают в отделении реанимации и интенсивной терапии. Больного транспортируют на носилках.

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ

Инфекционный мононуклеоз - острое инфекционное заболевание, вызванное герпесвирусом 4-го типа (Эпштейна-Барр), протекающее с лихорадкой, тонзиллитом, увеличением лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями гемограммы.

Основные клинические признаки:

Осложнения: паратонзиллит, синусит, отит, пневмония, миокардит.

Эпидемиологический анамнез малоинформативен в связи с низкой контагиозностью инфекции. Источник инфекции - больной человек и вирусоноситель, имеет значение длительный и/или тесный контакт с больным инфекционным мононуклеозом. Болеют преимущественно дети и люди молодого возраста. Инкубационный период составляет 5-15 дней, иногда месяц.

На вызове: госпитализации подлежат больные с осложненными формами заболевания, длительной лихорадкой и интоксикацией.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Клещевой энцефалит (возбудитель - вирус клещевого энцефалита из семейства Flaviviridae, рода Flavivirus) - природно-очаговая инфекция, преимущественно передающаяся иксодовыми клещами, протекающая обычно с лихорадкой и поражением центральной нервной системы: синдромами менингита, энцефалита, миелита или их сочетанием.

При манифестном течении различают лихорадочную, менингеальную, энцефалитическую, менингоэнцефалитическую, менингоэнцефалополиомиелитическую, полирадикулоневритическую формы болезни.

Основные клинические признаки:

Менингеальная форма (серозный менингит и интоксикация):

Энцефалитическая форма (очаговое или диффузное поражение головного мозга):

Полиомиелитическая форма (менингоэнцефалополиомиелитическая):

Полирадикулоневритическая форма:

Эпидемиологический анамнез: указание на нападение иксодовых клещей (присасывание, раздавливание, удаление) при посещении лесов, лесопарков, преимущественно весной и летом в пределах инкубационного периода от 3 до 21 дня (в среднем 10-14 дней). Употребление в пищу сырого козьего (реже коровьего) молока.

Осложнения: отек мозга, острая дыхательная недостаточность.

На вызове: больные клещевым энцефалитом подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар или стационар с отделением интенсивной терапии. При транспортировке больных тяжелыми формами необходимы меры по предупреждению аспирации рвотных масс, воды, поддержка дыхания.

ЛЕПТОСПИРОЗ

Лептоспироз (возбудители - лептоспиры рода Leptospira, семейства Leptospiraceae, вида L. interrogans) - острая зоонозная инфекция, характеризующаяся интоксикацией, высокой лихорадкой, поражением почек, печени, нервной, сосудистой и мышечной систем, развитием геморрагического синдрома и нередко желтухи. Выделяют желтушные и безжелтушные формы.

Основные клинические признаки:

Осложнения: ИТШ, острая почечная или почечно-печеночная недостаточность, массивные кровотечения, миокардит, гемолитическая анемия.

Эпидемиологический анамнез: группы профессионального риска заражения - работники сельского хозяйства, мясокомбинатов, ветеринары, дератизаторы. Установить возможный контакт с грызунами (синантропными, дикими на садоводческих участках, в загородных домах), контакт с собаками; купание в непроточных водоемах, употребление воды из открытых водоемов в течение инкубационного периода (до 14 дней). Механизм и пути заражения - контактный, алиментарный.

На вызове: больные лептоспирозом подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар, больных с ОПН направляют в стационар, где есть условия для проведения гемодиализа. При тяжелой форме заболевания пациентов транспортируют на носилках.

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА

Лихорадка Западного Нила (возбудитель - вирус Западного Нила, рода Flavivirus семейства Flaviviridae, группа В) - острое трансмиссивное заболевание, характеризующееся лихорадкой, серозным менингитом (энцефалитом), системным поражением слизистых оболочек и полилимфаденитом.

Основные клинические признаки:

-

быстрое повышение температуры тела до 38-40 °С, озноб; продолжительность лихорадки в среднем 5-7 дней;

-

ремиттирующий характер температурной кривой с периодическими ознобами и повышенной потливостью;

-

выраженная интоксикация: мучительная головная боль, боли в глазных яблоках, распространенные мышечные боли (сильные в мышцах шеи и пояснице), артралгии (без воспаления суставов), многократная рвота (на высоте интоксикации), резкая общая слабость, сохраняющаяся после снижения температуры тела;

-

яркая гиперемия конъюнктив (конъюнктивит) и инъекция сосудов склер (склерит);

-

увеличение лимфатических узлов (подчелюстных, шейных, кубитальных);

-

умеренное увеличение печени и селезенки (в половине случаев);

-

рассеянная очаговая симптоматика (горизонтальный нистагм, асимметрия глазных щелей, снижение сухожильных рефлексов и др.).

Осложнения: отек мозга, острая дыхательная недостаточность (энцефалит), острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Эпидемиологический анамнез: указание на пребывание в тропических и субтропических регионах (Северная и Восточная Африка, Азия, часто - страны Средиземноморья, южные регионы России); сведения об укусах комаров или нападении клещей в пределах инкубационного периода (2-3 нед, чаще 3-6 дней). Необходимо учитывать сезонность (сезон активности комаров). Источники и резервуары инфекции - птицы и грызуны.

На вызове: больных госпитализируют в инфекционный стационар по клиническим показаниям - лихорадка 39 °С и выше, выраженная интоксикация, признаки менингита и/или энцефалита. Транспортировку проводят на носилках; необходим контроль состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы (оксигенотерапия, по показаниям - ИВЛ).

МАЛЯРИЯ

Малярия (возбудители - простейшие рода Plasmodium) - антропонозная инфекция с преимущественно трансмиссивной передачей возбудителей через укус комаров рода Anopheles, характеризующаяся специфическим поражением эритроцитов и протекающая с развитием лихорадочных пароксизмов, анемии, увеличением селезенки и печени, частым возникновением рецидивов заболевания.

В соответствии с видом возбудителя различают следующие виды малярии: falciparum (тропическую), malariae (четырехдневную), vivax (трехдневную) и ovale

Основные клинические признаки:

-

острое внезапное начало с быстрым повышением температуры тела до 39-40 °С;

-

приступообразная лихорадка, правильное чередование лихорадочных приступов, повторяющихся через день при трехдневной, тропической и малярии ovale и через 2 дня - при четырехдневной малярии;

-

типичные малярийные пароксизмы продолжительностью 6-10 ч: фаза озноба продолжительностью до 1-2 ч (сильный озноб, невозможность согреться, кожа бледная, холодная), фаза жара - от одного до нескольких часов (температура тела 40-41 °С, чувство жара, кожа горячая на ощупь, гиперемирована) и фаза пота (критическое снижение температуры тела до нормальных значений, профузный пот, резкая общая слабость);

-

фазы озноба и жара сопровождаются признаками интоксикации: головная боль, нередко рвота, миалгии, артралгии, разбитость и общая слабость, спутанность сознания, бред при тяжелой форме;

-

постепенное развитие желтухи, сочетающейся с бледностью кожи;

Осложнения:

-

при тропической малярии у неиммунных людей - энцефалопатия, вплоть до комы, сердечно-легочная, острая почечная и/или печеночная недостаточность, массивный геморрагический синдром, острый внутрисосудистый гемолиз с возникновением гемоглобинурии;

-

при четырехдневной малярии - нефротический синдром с прогрессирующей почечной недостаточностью;

-

при трехдневной и малярии ovak - тяжелая анемия, спленомегалия с гиперспленизмом, разрыв селезенки с внутренним кровотечением.

Эпидемиологический анамнез: пребывание в странах с жарким климатом в течение 3 лет до начала заболевания; перенесенная в прошлом малярия (для исключения рецидива заболевания); переливание крови и иные парентеральные вмешательства в течение 3 мес до начала заболевания.

На вызове: больные малярией подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар, при подозрении на разрыв селезенки - в хирургический стационар или отделение. При тяжелой и осложненной форме заболевания пациентов транспортируют на носилках.

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Менингококковая инфекция (возбудитель - менингококк Neisseria meningitidis) - острое антропонозное заболевание, протекающее с разнообразием клинических форм - от бактерионосительства и назофарингита до гнойного менингита, менингоэнцефалита и сепсиса.

К генерализованным формам относят менингококковый сепсис (менингококцемия), менингит (гнойный), менингоэнцефалит; смешанные (менингококцемия в сочетании с менингитом или менингоэнцефалитом).

Основные клинические признаки генерализованных форм: острое повышение температуры с ознобом, высокая фебрильная лихорадка (до 39-40 °С и более).

Менингококковый менингит:

-

интенсивная нарастающая мучительная головная боль, не купируемая анальгетиками;

-

повторная рвота без предшествующей тошноты, не приносящая облегчения;

-

фотофобия (светобоязнь), гиперакузия (болезненные ощущения при восприятии звуков), тактильная гиперестезия;

-

психомоторное возбуждение, сменяющееся заторможенностью и нарушением сознания;

-

кожа лица и шеи гиперемирована, часто с герпетическими высыпаниями;

-

менингеальные симптомы: ригидность мышц затылка, симптомы Кернига, Брудзинского и др.;

-

вынужденная поза больного в кровати - лежа на боку с запрокинутой головой и согнутыми руками и ногами («поза легавой собаки»).

При менингоэнцефалите к вышеперечисленным симптомам дополнительно присоединяются очаговые неврологические симптомы, судороги, нарушения гемодинамики, расстройства дыхания.

Менингококцемия (менингококковый сепсис ):

-

геморрагическая сыпь, появляется на коже нижних, затем верхних конечностей, позднее и на туловище; крупные элементы сыпи неправильной (звездчатой) формы, плотные на ощупь, иногда выступают над уровнем кожи, в центре быстро развивается некроз; могут быть некрозы кончиков пальцев кистей и стоп, ушных раковин и т.п.

Молниеносная форма менингококцемии:

Осложнения: ИТШ, отек-набухание головного мозга (с дислокацией), острая надпочечниковая недостаточность (синдром Уотерхауса-Фридериксена), эпендиматит (вентрикулит).

Эпидемиологический анамнез: контакт с больным любой формой менингококковой инфекции или пребывание в очаге в сроки инкубации (2-10 дней). Воздушно-капельный путь передачи.

На вызове: больные менингококковой инфекцией подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар, где их помещают в боксы или полубоксы.

При генерализованных формах инфекции лечебные мероприятия носят неотложный характер. В связи с угрозой стремительного развития опасных осложнений их следует начать лечить еще на догоспитальном этапе (см. «Лечение на догоспитальном этапе») и продолжить в отделении реанимации и интенсивной терапии.

ЧУМА

Чума (возбудитель - энтеробактерия Yersinia pestis рода Yersinia) - острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся тяжелой интоксикацией, поражением лимфатических узлов, легких, других органов, имеет способность к септическому течению. Это инфекция, подпадающая под действие ММСП и подлежащая международному санитарно-эпидемиологическому надзору.

Различают кожную, бубонную, кожно-бубонную; первично-септическую, вторично-септическую, первично-легочную, вторично-легочную формы чумы.

Основные клинические признаки:

-

внезапное начало заболевания с сильного озноба, повышения температуры тела до 39-40 °С;

-

выраженная интоксикация на фоне высокой фебрильной лихорадки: боли в мышцах, мучительная головная боль и головокружение;

-

беспокойство, суетливость, бред, галлюцинации, может быть заторможенность;

-

нарушение координации движения, смазанная, неразборчивая речь;

-

геморрагический синдром: кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки глаз, ротоглотки; рвота кровью;

Наиболее частая форма чумы, бубонная, характеризуется наличием бубона (бубонов) - увеличением одного или нескольких лимфатических узлов (паховых, шейных, подмышечных), спаянных с подкожной клетчаткой; неподвижных опухолевидных образований плотной консистенции с нечеткими контурами, резко болезненных. Кожа над бубоном напряжена, красного или багрово-синюшного цвета; возможен прорыв бубона с образованием свища и истечением гноя с высокой концентрацией возбудителя. Сильная боль в области бубона заставляет больного принимать вынужденные позы (согнутая нога, отведенная в сторону рука).

Для кожной формы характерны болезненные некротические язвы, фурункулы, карбункулы, часто с бубоном в области регионарных лимфатических узлов (кожно-бубонная форма). Признаки септической формы:

Признаки легочной формы:

-

стремительно нарастающая интоксикация (лихорадка, озноб, головная боль, рвота, часто - бред);

-

режущие боли в груди, одышка, тахикардия, прогрессирующая острая дыхательная недостаточность;

-

кашель с мокротой: вначале прозрачной, стекловидной, вязкой, затем она становится пенистой, кровянистой;

-

появление бубонов (вторично-легочная форма как осложнение бубонной);

Осложнения: ИТШ (включая бубонную форму), острая дыхательная недостаточность, массивный геморрагический синдром (кровотечения), менинго-энцефалит.

Эпидемиологический анамнез: пребывание в природных очагах чумы (геологоразведочные экспедиции, археологические раскопки и т.п.; обработка шкур промысловых животных; употребление в пищу зараженного мяса, контакт с больными чумой), пребывание в районах и странах, неблагополучных по заболеваемости чумой, в сроки инкубации до 6 дней.

Источник и резервуар инфекции - грызуны; механизм заражения - трансмиссивный, переносчик - блоха. Возможны контактный и пищевой пути заражения. Источником инфекции может быть человек - больной легочной (воздушно-капельный путь) или бубонной формой чумы (при непосредственном контакте с гнойным содержимым бубона).

На вызове: при генерализованных формах инфекции и осложненной бубонной форме лечебные мероприятия носят неотложный характер. При развитии осложнений лечение начинают на догоспитальном этапе (см. «Лечение на догоспитальном этапе») и продолжают в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В случае подозрения на чуму больные подлежат строгой изоляции и обязательной госпитализации в инфекционный стационар. Тактику оказания помощи больным выстраивают согласно соответствующим федеральным и региональным инструкциям и рекомендациям.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЫПНОЙ ТИФ (БОЛЕЗНЬ БРИЛЛА-ЦИНССЕРА)

Сыпной тиф (возбудитель - Rickettsia prowazekii) - острая антропонозная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи, характеризующаяся развитием генерализованного васкулита и проявляющаяся тяжелой интоксикацией, фебрильной лихорадкой, розеолезно-петехиальной сыпью, поражением нервной системы.

Болезнь Брилла-Цинссера - рецидив сыпного тифа, возникающий через многие годы после первичного заболевания, характеризуется относительно легким течением, но типичными для сыпного тифа клиническими проявлениями.

Основные клинические признаки:

-

нарушения сознания: дезориентация во времени и пространстве, торопливая смазанная речь, приступы буйства, делирий (при тяжелой форме);

-

одутловатость, гиперемия лица, блестящие глаза, инъекция сосудов склер («кроличьи глаза»); кровоизлияния в конъюнктиву, нистагм;

-

розеолезная и петехиальная сыпь на коже груди, боковых поверхностях туловища, спины, сгибательных поверхностях конечностей;

-

менингеальный синдром (ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Кернига, Брудзинского);

-

тремор языка, невозможность высунуть язык за пределы нижних зубов, его толчкообразные движения (симптом Говорова-Годелье), сглаженность носогубной складки;

Осложнения: острая сердечно-сосудистая недостаточность, психозы; пролежни, тромбозы, тромбофлебиты.

Эпидемиологический анамнез: контакт с больным сыпным тифом или болезнью Брилла-Цинссера; при педикулезе - контакт с больным с высокой лихорадкой неустановленной этиологии в инкубационный период 6-25 дней. Для болезни Брилла-Цинссера - указание на перенесенный в прошлом сыпной тиф.

На вызове: больные с подозрением на сыпной тиф или болезнь Брилла-Цинссера подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар, где их помещают в боксы или полубоксы. Транспортировка щадящая, на носилках, наблюдение за поведением больного.

Лечение

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Жаропонижающие средства (парацетамол в дозе 500 мг или метамизол натрия в дозе 500 мг) показаны больным с фебрильной лихорадкой:

-

по показаниям при температуре тела >38 °С: пациентам пожилого возраста, больным с сопутствующими заболеваниями, при индивидуальной плохой переносимости лихорадки. <p>Как дополнительное средство физического охлаждения пациента при высокой температуре можно рекомендовать приложить пузырь со льдом к голове и к местам близкого прилегания к коже крупных сосудов.

При тяжелой интоксикации показана инфузионная дезинтоксикационная терапия (раствор декстрозы 5%, изотонический раствор натрия хлорида, натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид], другие кристаллоидные растворы в объеме 400-500 мл).

При признаках ИТШ показано:

-

внутривенное введение кристаллоидных растворов (лактасол♠ 500 мл), изотонического раствора натрия хлорида 400 мл;

-

при ИТШ II-III стадии - коллоидные растворы (декстран 400 мл);

-

по показаниям: 200 мг допамина в 250 мл изотонического раствора натрия хлорида (10-20 мкг/кг в минуту) внутривенно медленно (5-8 капель в минуту);

-

антибактериальная терапия соответственно предполагаемой нозологической форме; при невозможности предположить этиологию заболевания - антибиотики широкого спектра действия.

При отеке-набухании головного мозга:

При судорогах, психомоторном возбуждении:

При острой печеночной недостаточности показана немедленная госпитализация, в случае нарушения сознания больного транспортируют в положении на боку со слегка запрокинутой головой.

Дезинтоксикационная терапия:

Особенности оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе

При генерализованной форме менингококковой инфекции (кроме менингококцемии): бензилпенициллин - 3 млн ЕД внутримышечно, при позднем поступлении (более 1 сут болезни) - 4 млн ЕД внутримышечно или внутривенно, либо цефтриаксон в дозе 2 г в 10 мл изотонического раствора натрия хлорида внутривенно.

Для профилактики развития отека-набухания головного мозга применяют преднизолон внутримышечно в дозе 60 мг, фуросемид в дозе 40 мг внутримышечно.

При менингококцемии (менингококковом сепсисе): хлорамфеникол в дозе 2 г внутримышечно или внутривенно, при ИТШ проводят противошоковую терапию.

При острой недостаточности надпочечников (синдром Уотерхауса-Фридериксена) противошоковые мероприятия дополняют введением ГКК и минерало-кортикоидов с заместительной целью:

-

гидрокортизона (гидрокортизона гемисукцината), в дозе 100-150 мг внутривенно струйно;

-

гидрокортизона (гидрокортизона гемисукцината); 100-150 мг в 500 мл в равных количествах изотонического раствора натрия хлорида и 5% раствора декстрозы внутривенно капельно в течение 3-4 ч со скоростью 40-100 капель в минуту;

-

гидрокортизона (гидрокортизона ацетата♠ в суспензии) в дозе 50-75 мг внутримышечно;

Гидрокортизон вводят внутривенно до купирования коллапса и повышения артериального давления выше 100 мм рт.ст.

При дифтерии

В случае развития ИТШ проводят противошоковую терапию.

При острой дыхательной недостаточности:

При чуме

Лечение начинают немедленно, не ожидая лабораторного подтверждения диагноза (антибактериальная терапия после забора материала для бактериологического исследования).

Бубонная форма - внутримышечно стрептомицин в дозе 500 мг, или гентамицин в дозе 160 мг, или 2 г цефтриаксона, или 2 г цефотаксима.

Генерализованная форма (легочная и септическая) - внутримышечно или внутривенно цефтриаксон в дозе 1 г и гентамицин в дозе 0,08 г или 0,2 г ципрофлоксацина и 1 г цефтриаксона внутривенно.

При ИТШ проводят противошоковую терапию, при острой дыхательной недостаточности - ингаляцию кислородно-воздушной смеси; при ОДН II-III степени проводят назоили оротрахеальную интубацию, трахеостомию, по показаниям - ИВЛ.

При лихорадке Западного Нила:

Больного с подозрением на инфекционное заболевание при имеющихся показаниях для госпитализации доставляют в инфекционный стационар или инфекционное отделение многопрофильного стационара.

Показания к госпитализации в стационар больного с лихорадкой инфекционного генеза

Клинические:

-

подозрение на лептоспироз, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, малярию, дифтерию, менингококковую инфекцию, брюшной тиф, сыпной тиф;

-

тяжелые и среднетяжелые формы заболевания с фебрильной лихорадкой и выраженной интоксикацией (например, грипп - при менингизме, геморрагическом синдроме, гиперпирексии, признаках дыхательной недостаточности; при лихорадке Западного Нила - с симптомами поражения нервной системы, выраженной интоксикации);

-

подлежат госпитализации больные с тяжелой сопутствующей патологией, а также пожилого и старческого возраста.

Эпидемиологические:

-

инфекции, на которые распространяются ММСП (с соблюдением всех необходимых мероприятий для ограничения распространения этих инфекций с момента их выявления) - чума, желтая лихорадка, контагиозные геморрагические вирусные лихорадки;

-

антропонозы с риском распространения инфекции (менингококковая инфекция, брюшной тиф, сыпной тиф, дифтерия);

-

невозможность соблюдения противоэпидемического режима по месту жительства (грипп).

При выявлении инфекций, подпадающих под действие ММСП, тактику оказания помощи больному выстраивают согласно соответствующим федеральным и региональным инструкциям и рекомендациям.

ПРОГНОЗ

Развитие инфекционно-токсического шока и других осложнений при лихорадках инфекционного генеза значительно ухудшает прогноз, а несвоевременная и/или проводимая не в полном объеме терапия делает прогноз неблагоприятным.

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

Диагностика

Инфекции, сопровождающиеся лихорадкой, представлены большой группой бактериальных и вирусных заболеваний. При характерной клинической картине и информативных данных эпидемиологического анамнеза подозрение на инфекционное заболевание уже на догоспитальном этапе служит основанием к направлению больного в инфекционный стационар, где в полном объеме возможно провести весь алгоритм диагностики.

В случаях, при которых диагноз не установлен на догоспитальном этапе, пациент с фебрильной лихорадкой поступает в ОСМПС с ошибочным диагнозом или с диагнозом «Лихорадка неясного происхождения».

Клинико-эпидемиологическая диагностика лихорадочных состояний в стационарном отделении СМП аналогична проводимой на догоспитальном этапе.

В ОСМПС для верификации диагноза необходимо забрать материал от больного на исследование, при бактериальных инфекциях - до начала антибактериальной терапии (табл. 11-4).

Нозологическая форма |

Методы исследования |

||

материал для исследования |

экспресс-диагностика |

основные методы |

|

Менингококковая инфекция |

Кровь, спинномозговая жидкость, слизь из носоглотки |

Микроскопия мазка крови, спинномозговой жидкости (обнаружение диплококков) |

Посевы на питательные среды с выделением культуры возбудителя; реакция непрямой гемагглютинации (РНГА), ИФА |

Брюшной тиф |

Кровь, кал, моча |

Нет |

Посевы на питательные среды с выделением культуры возбудителя; РНГА |

Чума |

Кровь, мокрота, пунктат бубона |

Микроскопия мазка, специфическая люминесценция |

Посевы на питательные среды с выделением культуры возбудителя; РНГА, ИФА, ПЦР |

Сыпной тиф, болезнь Брилла-Цинссера |

Кровь |

В конце первой недели: сыпной тиф - специфические IgM; болезнь Брилла-Цинссера - IgM и IgG методом ИФА, реакция непрямой иммунофлюоресценции |

ИФА, реакция непрямой иммунофлюо-ресценции; нарастание титров специфических антител при исследовании парных сывороток с помощью реакции связывания комплемента (РСК), РНГА |

Легионеллез |

Плевральный экссудат, мокрота |

Нет |

ИФА, реакция иммунной флюоресценции, ПЦР |

Лептоспироз |

Кровь, моча, спинномозговая жидкость |

Бактериоскопия мазка крови, мочи, спинномозговой жидкости в темном поле (обнаружение лептоспир) |

Посев крови, мочи, спинномозговой жидкости с выделением лептоспир, реакция микроагглютинации и лизиса, ПЦР |

Грипп |

Слизь из носоглотки, мазки-отпечатки, кровь |

Реакция иммунной флюоресценции, ПЦР, метод флюоресцирующих антител |

ПЦР, РСК, РНГА, ИФА |

Малярия |

Кровь из пальца, из вены |

Микроскопия толстой капли и тонкого мазка |

Микроскопия толстой капли и тонкого мазка; ИФА |

Дифтерия |

Мазок из ротоглотки, носа, раны и т.д. |

Нет |

Посевы на питательные среды с выделением культуры возбудителя |

Кровь |

Нет |

РНГА, ИФА; выявление токсина в реакции латекс-агглютинации, реакция нейтрализации в культуре клеток |

|

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом |

Кровь |

Нет |

ИФА, непрямая реакция иммуноф-люоресценции, ПЦР |

Инфекционный мононуклеоз |

Кровь |

Клинический анализ крови (атипичные мононуклеары) |

ИФА, реакции Гоффа-Бауэра, Пауля-Буннеля, ПЦР (вирус Эпштейна-Барр) |

Клещевой энцефалит |

Спинномозговая жидкость, кровь |

ИФА (IgM) |

ПЦР, РСК, реакция пассивной гемагглютинации, ИФА |

Желтая лихорадка |

Нет |

РСК, РНГА, реакция торможения гемагглютинации в парных сыворотках; ИФА (обнаружение специфических IgM) |

|

Лихорадка Западного Нила |

Кровь, спинномозговая жидкость |

ПЦР, прямой метод флюоресцирующих антител |

ПЦР, ИФА, реакция торможения гемагглютинации, РСК, реакция агглютинации |

Сепсис |

Кровь, отделяемое из первичного очага, выделения больного (моча, мокрота) |

Микроскопия мазка, окрашенного по Граму |

Посевы на питательные среды с выделением культуры возбудителя |

В условиях стационара проводят лабораторные и инструментальные исследования, позволяющие уточнить диагноз и оценить тяжесть состояния больного.

При лихорадке целесообразно оценить:

-

клинический анализ крови, включая подсчет количества ретикулоцитов и тромбоцитов;

-

биохимический анализ крови с учетом предполагаемого диагноза: АЛТ, билирубин общий, фракции, протромбиновый индекс, общий белок, протеинограмму, щелочную фосфатазу, γ-глутамилтранспептидазу, 5-нуклеотидпептидазу, креатинин, мочевину, амилазу, глюкозу плазмы крови, C-реактивный белок, ревматоидный фактор;

По показаниям проводят следующие инструментальные обследования:

По показаниям больному с фебрильной лихорадкой показаны консультации различных специалистов.

Лечебные мероприятия

Режим и диета - в соответствии с диагнозом и тяжестью состояния больного.

Этиотропная терапия:

-

антибактериальную терапию назначают, исходя из предполагаемой этиологии заболевания;

-

при невозможности предположить этиологию заболевания - антибиотики широкого спектра действия в случаях тяжелой интоксикации и при развитии или риске развития ИТШ;

-

при необходимости этиотропную терапию корригируют после получения результатов бактериологического исследования, анализа резистентности выделенных микроорганизмов и с учетом состояния больного.

При тяжелых формах гриппа назначают противовирусные средства:

При малярии этиотропную терапию начинают с момента выявления больного.

При трехдневной, ovale и четырехдневной малярии в хлорохин-чувствительном регионе:

-

хлорохин (делагил♠ ) 10 мг/кг основания внутрь; хлорохин по 4 таблетки на один прием в течение 1-го и 2-го дня лечения, 2 таблетки на прием в 3-й день;

-

при тяжелом течении заболевания в 1-е сутки лечения препарат вводят внутривенно капельно в 5% растворе декстрозы или изотоническом растворе натрия хлорида; или внутримышечно по 10 мг/кг с интервалом 8 ч.

В хлорохин-резистентном регионе для P. vivax: хининΨ (хинина сульфатΨ) 10 мг/кг каждые 8 ч в течение 3 сут и доксициклин по 100 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней.

Для малярии, вызванной P. vivax или Р. ovale, добавить примахинΨ 0,25 мг/кг основания в сутки 14 дней.

При тропической малярии применяют мефлохин внутрь по 15 мг/кг основания в два приема (1-й прием - 0,75 г, через 6 ч еще 0,25-0,5 г).

При тяжелых и осложненных формах тропической малярии:

-

хинин♠ - первая доза 20 мг/кг в 250 мл 5% раствора декстрозы или изотоническом растворе натрия хлорида внутривенно капельно в течение 1,5-3 ч; повторные введения в дозе 10 мг/кг с интервалом 8-10 ч;

-

хинидин (хинидина глюконат) 10 мг/кг (максимум 600 мг) в 250 мл изотонического раствора натрия хлорида внутривенно в течение 1-2 ч, далее со скоростью 0,02 мг/кг в минуту.

Специфическая терапия: антитоксин дифтерийный (сыворотка противодифтерийная лошадиная очищенная концентрированная♠ )< при дифтерии вводят в максимально ранние сроки от начала заболевания, после постановки внутрикожной пробы, дробно (десенсибилизация по методу Безредки).

При клещевом энцефалите вводят иммуноглобулин против клещевого энцефалита (6-9 мл в сутки внутримышечно в течение 3 дней).

Дезинтоксикационная терапия: управляемая гемодилюция и энтеросорбция.

Интенсивная терапия: при развитии ИТШ, отека-набухания головного мозга - терапия в соответствии с протоколом в условиях ОРИТ.

Симптоматическая терапия: жаропонижающие средства и физические методы охлаждения.

Особенности оказания скорой медицинской помощи на стационарном этапе при менингококковой инфекции, чуме и дифтерии

При неосложненной генерализованной форме менингококковой инфекции (кроме менингококцемии):

При менингококцемии (менингококковом сепсисе): хлорамфеникол по 50-100 мг/кг в сутки внутривенно, внутримышечно 4 раза в сутки (для предотвращения реакции Яриша-Герксгеймера), затем бензилпенициллин 500 тыс. ЕД/кг в сутки (внутримышечно 8 раз в сутки).

При позднем поступлении (более 1 сут), гнойном менингоэнцефалите, эпендиматите: бензилпенициллина калиевая соль в дозе 800-1200 ЕД/кг в сутки внутривенно или внутримышечно 8 раз в сутки.

При ИТШ - противошоковая терапия в необходимом объеме в условиях ОРИТ.

При острой недостаточности надпочечников противошоковые мероприятия дополняют введением гормонов с заместительной целью:

-

гидрокортизона (гидрокортизона гемисукцината) по 100-150 мг внутривенно струйно;

-

гидрокортизона (гидрокортизона гемисукцината) по 100-150 мг в 500 мл в равных количествах изотонического раствора натрия хлорида и 5% раствора декстрозы внутривенно капельно в течение 3-4 ч со скоростью 40-100 капель в минуту;

-

гидрокортизона (гидрокортизона ацетата♠ в суспензии) по 50-75 мг внутримышечно 4-6 раз в сутки, постепенно уменьшая дозу и увеличивая интервал введения в течение 5-7 дней;

-

дезоксикортона по 5 мг 1 мл внутримышечно 2-3 раза в 1-е сутки, 1-2 раза на второй день, с постепенным снижением дозы в последующие дни.

Гидрокортизон вводят внутривенно до купирования коллапса и повышения артериального давления более 100 мм рт.ст., затем продолжают его введение внутримышечно. В дальнейшем больного переводят на пероральный прием преднизолона и кортизона.

При дифтерии: антитоксин дифтерийный (противодифтерийная сыворотка):

-

при локализованной форме вводят только при отрицательных результатах кожной пробы;

-

при среднетяжелой и тяжелой формах дифтерии ротоглотки, при дифтерии дыхательных путей вводят обязательно; при положительной кожной пробе сыворотку вводят в условиях ОРИТ после предварительного введения ГКК и антигистаминных средств;

-

доза сыворотки и способ введения (внутримышечно или внутривенно) зависит от клинической формы и тяжести заболевания.

Антибиотики широкого спектра действия:

При ИТШ - противошоковая терапия в необходимом объеме в условиях ОРИТ.

При острой дыхательной недостаточности показано лечение в условиях ОРИТ:

При чуме

Лечение начинают немедленно, не ожидая лабораторного подтверждения диагноза (антибактериальная терапия после забора материала для бактериологического исследования).

Бубонная форма - стрептомицин в дозе 30 мг/кг в сутки (2 раза в сутки внутримышечно), гентамицин по 5 мг/кг в сутки (3 раза в сутки внутримышечно), цефтриаксон 2 г 1 раз в сутки внутримышечно, доксициклин 0,2 г 2 раза в 1-й день, затем по 0,1 г 2 раза в день внутрь или внутривенно.

Генерализованная форма (легочная и септическая): цефтриаксон 1 г и гентамицин 0,08 г 2 раза в сутки внутримышечно или внутривенно; ципрофлоксацин по 0,2 г и цефтриаксон по 1 г 2 раза в сутки внутривенно.

При ИТШ проводят противошоковую терапию, при острой дыхательной недостаточности - ингаляцию кислородно-воздушной смеси; при ОДН степени проводят назоили оротрахеальную интубацию, трахеостомию, по показаниям - ИВЛ.

Дальнейшее ведение пациента

При выявлении инфекционного заболевания на стационарном этапе необходимо временно поместить больного в инфекционный изолятор, осуществить забор материала от больного для специфической диагностики, начать терапию в соответствии с нозологией, при показаниях к лечению в условиях стационара направить больного в инфекционную больницу или инфекционное отделение многопрофильного стационара.

Показания к переводу больного в инфекционную больницу или инфекционное отделение многопрофильной больницы

Клинические:

Эпидемиологические:

-

инфекции, на которые распространяются ММСП (с соблюдением всех необходимых мероприятий для ограничения распространения этих инфекций с момента их выявления) - чума, желтая лихорадка, контагиозные геморрагические вирусные лихорадки;

-

антропонозы с риском распространения инфекции (менингококковая инфекция, брюшной тиф, сыпной тиф);

-

невозможность соблюдения противоэпидемического режима по месту жительства (грипп).

При выявлении инфекций, подпадающих под действие ММСП, тактику оказания помощи больному выстраивают согласно соответствующим федеральным и региональным инструкциям и рекомендациям.

При чуме (выявлении или подозрении) стационар, принимающий больного (или больных), перестраивает свою работу на строгий противоэпидемический режим. Медицинских работников переводят на казарменное положение, вакцинируют, обеспечивают средствами химиопрофилактики (доксициклин) и защиты (противочумные костюмы).

Больному дифтерией в период пребывания в стационарном отделении СМП необходимо провести внутрикожную пробу с разведенной противодифтерийной сывороткой (необходимо документально зафиксировать время постановки пробы, серию сыворотки). В случае промедления с переводом больного в инфекционное отделение/стационар - оценить результат внутрикожной пробы, ввести первые дозы противодифтерийной сыворотки (внутривенно, внутримышечно) в условиях ОСМПС.

Больные лептоспирозом, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом при развитии острой почечной недостаточности могут получать лечение в неинфекционном стационаре, имеющем возможность проводить гемодиализ.

Больных тяжелыми формами клещевого энцефалита допустимо госпитализировать в отделение реанимации и интенсивной терапии многопрофильного стационара.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

-

Применение жаропонижающих средств при любом повышении температуры тела (в том числе до 38,0 °С).

-

Применение ацетилсалициловой кислоты (аспирина♠ ) при гриппе (усугубление геморрагического синдрома).

-

Назначение детям и подросткам ацетилсалициловой кислоты (аспирина♠ ) при подозрении на ОРВИ (риск развития синдрома Рея).

-

Применение антибиотиков при отсутствии показаний к их назначению (например, при вирусных инфекциях, лихорадке неинфекционного генеза).

-

Применение антибиотиков до забора материала для бактериологического исследования.

-

Введение антибиотиков с бактерицидным действием при менингококковом сепсисе (опасность развития/прогрессирования инфекционно-токсического шока).

-

Госпитализация в инфекционный стационар больных с лихорадкой неинфекционной этиологии.

-

Несоблюдение режима ограничения физической активности у больного брюшным тифом, в том числе транспортировка его пешком.

-

Проведение глубокой пальпации живота больному брюшным тифом (опасность прободения кишечной стенки).

-

Назначение ГКК больному чумой без признаков ИТШ (угнетение фагоцитоза и замедление санации организма).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

Богомолов Б.П. Инфекционные болезни: неотложная диагностика, лечение, профилактика - М.: Ньюдиамед, 2007. - 653 с.

-

Избранные вопросы терапии инфекционных больных: Руководство для врачей. Под ред. Ю.В. Лобзина. - СПб.: Фолиант, 2005. - 912 с.

-

Инфекционные болезни: национальное руководство. Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с.

-

Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И. и др. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1008 с.

-

Приказ Минздрава России от 07.08.2013 N 549н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи».

-

Руководство по инфекционным болезням. В 2 кн. Под ред. Ю.В. Лобзина, К.В. Жданова. 4-е изд., доп. и перераб. СПб: ОО «Издательство Фолиант», 2011. - Кн. 1-664 с., Кн. 2-774 с.

-

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2005. - 694 с.

-

Drugs for parasitic infections. Treatment Guidelines. The Medical Letter Inc. 3rd Ed., Vol. 11., 2013. - http://gorgas.dom.uab.edu/syllabus/2014/03_Parasites/RxParasitesMedicalLetter2013.pdf

-

Gothard P., Bailey R., Behrens R. Malaria diagnosis and treatment guideline. UCLH. 2013. - http://www.thehtd.org/Malaria%20guideline_final_ June2013.pdf

-

Guidelines and for the early clinical and public health management of bacterial meningitis (including meningococ-cal disease). Report of the Scientific Advisory Committee of HPSC. January 2012. - www.hpsc.ie

-

Meningococcal meningitis and septicaemia. Guidance Notes. Meningitis Research Foundation. BMA. 2008. - www.meningitis.org

-

Pollard A.J., Cloke A., Glennie L. Bacterial meningitis and meningococcal septicaemia. NICE clinical guideline 102. Quick reference guide. June 2010. - www.nice.org.uk/guidance/CG102

11.2. СИНДРОМ ЖЕЛТУХИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Т.В. Антонова, Д.А. Лиознов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Желтуха - клинический синдром, соответствующий окрашиванию в желтый цвет кожи, видимых слизистых оболочек и склер.

Желтуху инфекционного генеза можно наблюдать:

-

как кардинальный (основной) признак заболевания, при котором возбудители (вирусы, бактерии, простейшие) приводят к нарушению обмена билирубина с избыточным его накоплением, что является закономерным звеном патогенеза инфекции;

-

как одну из форм инфекционного заболевания (наряду с безжелтушными формами), которая нередко отличается более тяжелым течением;

-

как осложнение при инфекционном заболевании, для которого она не характерна.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Желтухи классифицируют по интенсивности окрашивания кожного покрова (уровню повышения уровня билирубина в крови) (табл. 11-5).

Наряду с окраской кожи, нарушение обмена билирубина часто сопровождается потемнением мочи за счет желчных пигментов и ахолией кала. К примеру, при острых гепатитах изменение цвета мочи обычно предшествует окрашиванию кожи и имеет значение при раннем выявлении желтухи.

По механизму развития выделяют надпеченочную, подпеченочную, печеночную желтуху.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Надпеченочная (гемолитическая) желтуха обусловлена распадом эритроцитов (гемолизом) и, как правило, сопровождается развитием ретикулоцитоза и анемии.

Подпеченочная (механическая, обтурационная) желтуха связана с нарушением проходимости внепеченочных желчных протоков (блокадой оттока желчи).

Печеночная (паренхиматозная) желтуха возникает при нарушении метаболизма и транспорта билирубина в ткани печени - нарушение захвата, связывания (конъюгации) и выведения (экскреции) билирубина гепатоцитами. Нарушения обмена билирубина происходят вследствие изменения проницаемости мембран гепатоцитов (цитолиза), разрыва желчных канальцев (при некрозе печеночных клеток), закупорки внутрипеченочных желчных канальцев густой желчью или в результате деструкции и воспаления (внутрипеченочный холестаз). Эти нарушения приводят к регургитации желчи обратно в синусоиды.

К развитию синдрома желтухи приводят как инфекционные, так и неинфекционные причины (табл. 11-6).

Желтухи инфекционного генеза по механизму развития в большинстве случаев паренхиматозные вследствие развития гепатита, в ряде случаев - надпеченочные и смешанные, редко - подпеченочные.

Наиболее частыми причинами возникновения желтухи служат вирусные инфекции: острые гепатиты А, В, D, Е и хронические вирусные гепатиты В, С и D. Желтуха бывает закономерным проявлением желтой лихорадки - инфекции, подпадающей по действие ММСП. Герпесвирусные инфекции (цитомегаловирусная и герпетическая инфекции, инфекционный мононуклеоз) могут протекать с синдромом желтухи.

Среди бактериальных инфекций следует выделить лептоспироз, желтушная форма которого отличается более тяжелым течением в сравнении с безжелтушной и сопровождается риском развития опасных осложнений. Возникновение желтухи при сепсисе может свидетельствовать о полиорганной недостаточности. Возможно развитие желтушных форм псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза, синдрома гепатита и желтухи при туберкулезе, сифилисе.

Желтуха при малярии (чаще тропической) характеризует тяжелую форму заболевания и имеет смешанный генез (гемолиз и гепатит). Желтуха может сопровождать внекишечные формы амебиаза (гепатит, редко - абсцесс печени).

При паразитарной инвазии возможно развитие паренхиматозной желтухи при описторхозе, подпеченочной (механической) желтухи - при эхинококкозе.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Заметное желтушное окрашивание кожи и склер может быть поводом для обращения за медицинской помощью, при интенсивном окрашивании - показанием к госпитализации пациента. При незначительной желтухе важно ее оценивать при хорошем естественном освещении, учитывать изменение цвета мочи и кала.

ДИАГНОЗ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

| Степень окрашивания кожного покрова | Уровень общего билирубина в сыворотке крови, мкмоль/л |

|---|---|

Слабо выраженная, субиктеричность (заметна при хорошем естественном освещении) |

≥35 |

Умеренно выраженная |

86-170 |

Яркая |

>170 |

Характер желтухи |

Частые причины |

|

инфекционные |

неинфекционные |

|

Надпеченочная (гемолитическая) |