Краснюк, И. И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник / И. И. Краснюк [и др. ] ; под ред. И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. : ил. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-4703-1. |

Аннотация

В учебнике объяснены основные понятия и методология предмета, дана классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию, характеру дозировки, особенностям воздействия на организм, с учетом возраста пациента, перечислены компоненты лекарственных препаратов. Отдельно по главам рассмотрены классификация и технология изготовления порошков, офтальмологических растворов, лекарственных форм с жидкой дисперсионной средой, растворов лекарственных веществ в разных растворителях, лекарственных форм для инъекций, суспензий, эмульсий, настоев и отваров, а также мазей, суппозиториев, пилюль. Особое внимание уделено процессу изготовления препаратов для детей в условиях аптеки, а также технологии гомеопатических лекарственных форм.

Предназначен студентам учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по специальности "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая технология".

Гриф

Министерство образования и науки РФ

Рекомендовано ГОУ ВПО "Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова" в качестве учебника для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая технология (курс - технология лекарственных форм)"

17.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ

Эмульсии - дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и жидкой (реже газовой) дисперсной фазой. Лекарственные эмульсии представляют собой микрогетерогенные системы. Изготовление эмульсий регламентировано ГФ. В соответствии с ГФ «эмульсии - это однородная по внешнему виду лекарственная форма, состоящая из взаимно нерастворимых тонко диспергированных жидкостей, предназначенная для внутреннего, наружного или инъекционного применения».

Эмульсии классифицируют по исходному материалу, составу, концентрации, типу, применению.

По исходному материалу различают масляные и семенные эмульсии.

По составу эмульсии могут быть простыми (масло - липофильная жидкость, эмульгатор, вода - гидрофильная жидкость) и сложными (эмульсия, раствор, суспензия в различных сочетаниях).

По концентрации эмульсии подразделяют на три группы: разбавленные (дисперсная фаза занимает по объему доли процентов, например, воды ароматные). Они могут быть стабильными без добавления стабилизатора за счет высокой дисперсности и низкой концентрации дисперсной фазы; концентрированные (единицы и десятки процентов) - большинство эмульсий, применяемых в медицинской практике. Для стабилизации концентрированных эмульсий необходимо добавление стабилизатора (эмульгатора); высококонцентрированные, или спумоидные (пенообразные). Например, многие мази, кремы (доля дисперсной фазы может достигать 70-99 %). В таких эмульсиях капли дисперсной фазы прижаты друг к другу и разделены тонкими эмульсионными пленками.

По типу выделяют: эмульсии первого рода, прямые (масло в воде) - дисперсная фаза (масло или липофильная жидкость) в виде капелек распределена в водной (или гидрофильной) дисперсионной среде. Эмульсии второго рода, обратные, инвертные (вода в масле) - дисперсная фаза (вода или гидрофильная жидкость) в виде капелек распределена в масляной (или липофильной) дисперсионной среде.

Эмульсии первого рода - более жидкие, по внешнему виду напоминают молоко. Их применяют внутрь, наружно, инъекционно. Эмульсии второго рода более вязкие, густые. По внешнему виду напоминают мягкое сливочное масло. Их в основном применяют наружно: линименты, кремы. В настоящее время разрабатывают новое поколение лекарственных препаратов на основе множественных эмульсий, в которых капли дисперсной фазы содержат в своем объеме более мелкие капли дисперсионной среды.

По применению различают эмульсии: для наружного применения (питательные и лечебные клизмы, очищающие эмульсии, косметическое молочко и др.); для внутреннего применения (микстуры); для инъекционного введения (эмульсии для парентерального питания).

Важная характеристика эмульсий - их дисперсность. В концентрированных эмульсиях средний размер капель обычно составляет от нескольких до десятков микрометров, тогда как разбавленные эмульсии имеют капли размером в доли микрометра и меньше. Размеры капель жидкости в фармацевтических эмульсиях колеблются от 0,1 до 50 мкм.

Лекарственные вещества в лекарственной форме «Эмульсии» назначают в следующих целях:

-

замаскировать неприятный вкус или запах (например, масло касторовое, эфирные масла и др.);

-

облегчить дозированный прием вязких густых жидкостей (винилин, масло касторовое и др.);

-

смягчить раздражающее действие некоторых лекарственных веществ (хлоралгидрата, бромидов, метилурацила и др.);

-

обеспечить всасывание масляной фазы в желудке (эмульсии первого рода - «масло в воде»), ускорить гидролиз диспергированных жиров ферментами желудочно-кишечного тракта;

-

ускорить всасывание масел в мелкодисперсном состоянии при парентеральном применении.

Эмульсии должны быть однородными, стабильными при хранении; устойчивыми к механическим воздействиям (не расслаиваться при центрифугировании со скоростью 1,5 тыс об/мин); выдерживать воздействие высоких (до 50 °С) и низких температур; обеспечивать оптимальный фармакологический эффект. Эмульсии для парентерального инъекционного применения должны отвечать требованиям соответствующих НД.

Нарушение устойчивости эмульсий при хранении связано с протеканием в системе процессов седиментации, коагуляции капель, коалесценции (их слияние, потеря агрегативной устойчивости) и диффузионного переноса вещества от малых капель к более крупным (переконденсация).

Эффективным способом замедления переконденсации эмульсий является введение в состав дисперсной фазы добавок, практически нерастворимых в дисперсионной среде.

Под агрегативной устойчивостью эмульсий, так же как в случае растворов защищенных коллоидов и суспензий, понимают способность дисперсной фазы (капелек жидкости или пузырьков газа) как можно дольше сохранять равномерное распределение в дисперсионной среде. При слиянии капелек фазы в сплошной слой эмульсия расслаивается, разделяется на два несмешивающихся слоя и при взбалтывании не восстанавливается (потеря агрегативной и кинетической устойчивости).

Эмульсии расслаиваются под влиянием сильных электролитов, дегидратирующих веществ (этанола, глицерина дистиллированного, сиропа сахарного и т.п.); веществ кислого и щелочного характера; факторов внешней среды; механического воздействия, температуры.

Седиментация в эмульсиях может быть, так же как и в случае суспензий, прямой или обратной (образование «сливок») в зависимости от соотношения плотностей дисперсной фазы и дисперсионной среды. Для предотвращения седиментации проводят дополнительное диспергирование (гомогенизацию) эмульсий или вводят добавки, выравнивающие плотности фаз. Устойчивость к коагуляции и отсутствие коалесценции могут быть достигнуты правильным выбором эмульгатора.

Возможность образования эмульсий, их тип и стабильность определяются поверхностными явлениями в границах раздела фаз и зависят прежде всего от наличия в системе ПАВ-эмульгаторов, их концентрации, молекулярного строения, гидрофильно-липофилыюго баланса. Учитывая отсутствие сродства дисперсной фазы к дисперсионной среде, получить устойчивые концентрированные, особенно высококонцентрированные эмульсии только за счет уменьшения размера частиц (как в случае суспензий гидрофильных веществ, имеющих сродство к дисперсионной среде) без добавления стабилизаторов не удается.

По мере уменьшения частиц дисперсной фазы увеличивается свободная межфазная энергия (Гиббса), которая (при отсутствии сродства частиц дисперсной фазы к дисперсионной среде) стремится к уменьшению путем слияния частиц (уменьшения удельной поверхности дисперсной фазы). Стабилизировать систему [уменьшить энергию Гиббса (ΔG → Δ S ×σ)], сохранив высокую дисперсность частиц дисперсной фазы, удается снижением величины межфазного натяжения (o). Эту роль выполняют ПАВ, молекулы которых адсорбируются на границе раздела фаз: "жидкость-жидкость"; «жидкость-газ», образуя пленку из молекул эмульгатора, прочно обволакивающую частицы дисперсной фазы (капельки жидкости).

Молекулы ПАВ обладают дифильными свойствами, т.е. имеют в молекуле гидрофильные (обладающие сродством к воде) и гидрофобные (обладающие сродством к маслу) группы, которые определенным образом сбалансированы. Это свойство молекулы эмульгатора характеризуется значением ГЛБ.

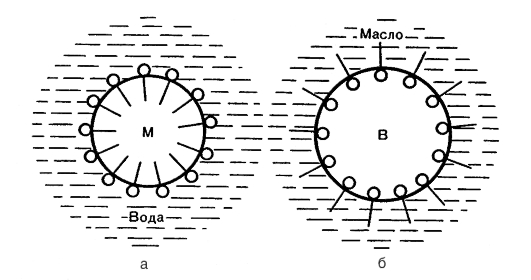

Молекулы эмульгатора располагаются строго определенным образом в зависимости от характера групп его молекул. Гидрофильные группы эмульгатора всегда ориентированы к водной фазе и погружены в нее. Неполярные участки молекул, например, углеводородные цепи, всегда ориентированы к масляной фазе (рис. 17-1).

Стабилизаторами прямых эмульсий служат водорастворимые ПАВ с высокими значениями ГЛБ (более 8): анионные мыла (мыла щелочных металлов, натриевые и триэтаноламиновые соли алкилсульфокислот и алкилфосфорных кислот), неионогенные (твины, этоксилаты спиртов и алкилфенолов), катионные (четвертичные аммониевые соли, алкилимидазолины), высокомолекулярные ПАВ как природные (лецитины, полисахариды, липопротеины, белки), так и синтетические (поливиниловый спирт, полиакрилаты и др.). Для стабилизации обратных эмульсий используют мыла переходных металлов, моноалканоламиды, неионогенные ПАВ с низким ГЛБ, например, спан-80, этиленоксилаты высших спиртов и кислот.

При взаимодействии прямых эмульсий, стабилизированных мылами, может происходить обращение фаз - самопроизвольное обращение прямой эмульсии в обратную. При использовании неионогенных эмульгаторов обращение фаз может происходить при изменении температуры.

Ассортимент эмульгаторов в настоящее время очень велик, но в аптечную практику они внедряются медленно. Для стабилизации эмульсий могут быть использованы эмульгаторы: Т-2 (2-6 %), твин-80 (0,5-5,0 %), глицерам (0,1 %), Na-КМЦ (0,5-2 %); 5 % гель МЦ, взятый в количестве 20 % массы эмульсии; гели полисахаридов микробного происхождения (родэксман, аубазидан, ксантан) в концентрациях 0,25-1 % и др.

Желатоза (Gelatosa) относится к группе амфотерных эмульгаторов, представляет собой природный продукт неполного гидролиза желатина. Порошок трудно стандартизуется, гигроскопичен и может быть контаминирован микрофлорой. Поэтому эмульсии, стабилизированные желатозой, имеют ограниченный срок хранения. Иногда желатозу заменяют сухим молоком (Lac vaccinum exiccatum exoleatum), яичным порошком, которые берут в количестве около 50 % массы масла, яичным желтком (Vitellum ovi). Один желток массой приблизительно 18 г способен за счет содержания в нем лецитина обеспечить эмульгирование 10-15 г жирного масла и до 30 г масла касторового.

В случае отсутствия в аптеке желатозы эмульсии внутреннего применения могут быть стабилизированы 10 % гелем крахмала (Solutio Amyli, Mucjlago Amyli), который готовят из крахмала, взятого в количестве 50 % массы масла или масляного раствора. Технология изготовления 10 % раствора крахмала описана ранее (см. гл. 15). Масса раствора может быть увеличена для стабилизации нерезкогидрофобного вещества, выписанного в составе эмульсии, но вводимого в эмульсию по типу суспензии.

В семенных эмульсиях стабилизатором служат природные белки. Задача технолога при изготовлении агрегативно и седиментационно устойчивых эмульсий состоит в подборе эффективного эмульгатора, специфичного для данного типа эмульсии (подробнее о свойствах ПАВ см. гл. 5).

Учитывая неустойчивость эмульсий, в аптеке их изготавливают, как правило, ex tempore.