Краснюк, И. И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник / И. И. Краснюк [и др. ] ; под ред. И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. : ил. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-4703-1. |

Аннотация

В учебнике объяснены основные понятия и методология предмета, дана классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию, характеру дозировки, особенностям воздействия на организм, с учетом возраста пациента, перечислены компоненты лекарственных препаратов. Отдельно по главам рассмотрены классификация и технология изготовления порошков, офтальмологических растворов, лекарственных форм с жидкой дисперсионной средой, растворов лекарственных веществ в разных растворителях, лекарственных форм для инъекций, суспензий, эмульсий, настоев и отваров, а также мазей, суппозиториев, пилюль. Особое внимание уделено процессу изготовления препаратов для детей в условиях аптеки, а также технологии гомеопатических лекарственных форм.

Предназначен студентам учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по специальности "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая технология".

Гриф

Министерство образования и науки РФ

Рекомендовано ГОУ ВПО "Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова" в качестве учебника для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая технология (курс - технология лекарственных форм)"

10.4. ВОДА ОЧИЩЕННАЯ И ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

Воду очищенную используют для изготовления растворов внутреннего и наружного применения, офтальмологических, неинъекционных растворов, изготовляемых с последующей стерилизацией (лекарственных форм для новорожденных и др.). Если указанные лекарственные формы должны быть стерильны, но не подлежат стерилизации, применяют воду очищенную стерильную.

Воду для инъекций используют при изготовлении растворов для инъекций и инфузий. Вода для инъекций должна отвечать требованиям, которые предъявляют к воде очищенной, но, кроме того, она должна быть апирогенной и не содержать антимикробных веществ и других добавок. Для инъекционных лекарственных форм, изготовляемых в асептических условиях и не подлежащих последующей стерилизации, используют стерильную воду для инъекций.

Вода очищенная должна иметь реакцию рН от 5 до 7, не содержать хлоридов, сульфатов, нитратов, восстанавливающих веществ, кальция, диоксида углерода, тяжелых металлов, нормируется содержание аммиака.

В 1 мл воды очищенной не должно быть более 100 микроорганизмов.

Вода растворяет многие вещества, смешивается с этанолом, глицерином, ДМСО, ПЭО, не смешивается с жирными, минеральными, эфирными маслами. Например, 1 часть воды растворяется в 80 частях диэтилового эфира, хлороформ растворим в воде в соотношении 1:200.

Качество воды очищенной зависит от ряда факторов: качества исходной воды; совершенства используемой аппаратуры и правильности ее эксплуатации; соблюдения условий получения, сбора и хранения воды очищенной в соответствии с инструкцией по санитарному режиму.

Обеспечение качества исходной воды. Качество исходной питьевой воды регламентировано санитарными правилами и нормами (СанПиН) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденными постановлением Госкомсанэпиднадзора России; СанПиН «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», другими документами: Федеральным законом «О питьевой воде»; Водным кодексом РФ, принятым Государственной думой.

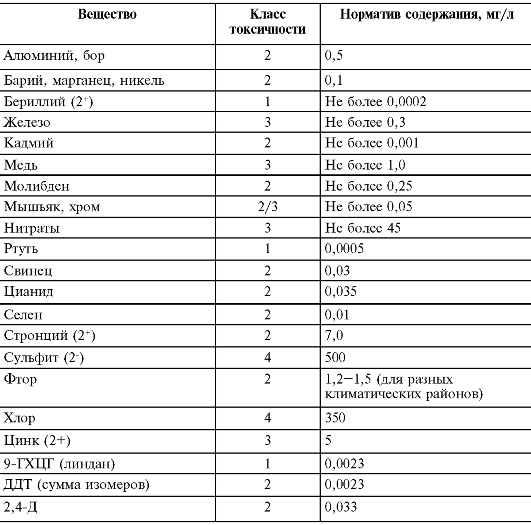

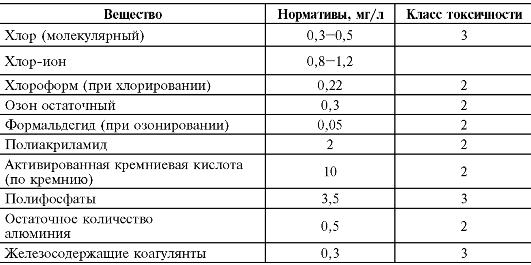

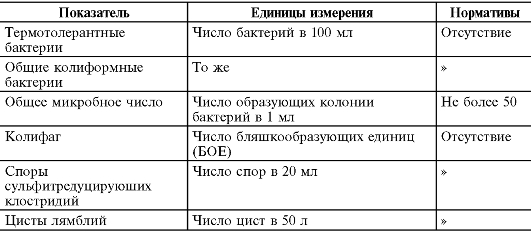

Нормативы и гигиенические требования к качеству питьевой воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу (табл. 10-2, 10-3), иметь благоприятные органолептические свойства. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям (табл. 10-4).

Содержание вредных, часто встречающихся, получивших глобальное распространение химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека, также нормировано.

Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ: рН - 6-9; сухой остаток 1000 мг/л; жесткость общая 7,0 ммоль/л; окисляемость перманганатом калия 5,0 мг/л; нефтепродукты (суммарно) 0,1 мг/л; ПАВ (анионоактивные) 0,5 мг/л; фенольный индекс 0,25 мг/л.

Получение воды очищенной. Вода очищенная может быть получена из питьевой воды, отвечающей требованиям ГОСТ или СанПиН, различными способами: дистилляцией, ионным обменом, обратным осмосом или электродиализом.

Перед получением воды очищенной может возникнуть необходимость ее предварительной подготовки, что предполагает освобождение от летучих веществ (отстаивание, кипячение);

-

аммиака (обработка алюмокалиевыми квасцами из расчета 5,0 г на 10 л воды с последующим удалением образующегося водорода хлорида путем добавления 3,5 г натрия фосфата двузамещенного на 10 л воды);

-

временной жесткости, обусловленной присутствием гидрокарбонатов кальция и магния (кипячением или обработкой 5 % раствором кальция гидрооксида);

-

постоянной жесткости, обусловленной присутствием хлоридов и сульфатов тех же катионов (обработка 5-6 % растворами натрия карбоната);

-

органических веществ (обработка в течение 6-8 ч 1 % раствором калия перманганата из расчета 25 мл на 10 л воды).

Водопроводная вода, прошедшая соответствующую подготовку, все же содержит достаточное количество солей, которые при дистилляции, например, оседают на стенках испарителя и электронагревательных элементах, в результате значительно снижается производительность аквадистиллятора и быстрее выходят из строя электронагревательные элементы.

Предварительная очистка питьевой воды предупреждает образование накипи и продлевает срок службы аквадистилляторов, а освобождение воды от веществ коллоидного характера сводит к минимуму закупорку пор обратноосмотических мембран.

Обычно технологическая схема получения воды для фармацевтических целей включает следующие стадии: предварительную очистку, основную очистку, финишную очистку, хранение.

Для предварительной обработки воды применяют фильтры из активированного угля и окисляющие добавки для разрушения биопленки, образуемой в них микрофлорой, вводят соединения хлора.

Более актуальным является создание аппаратов в комплексе с водоподготовителями. В настоящее время при получении воды очищенной методом дистилляции предложена электромагнитная обработка воды. При этом воду пропускают через зазоры, образованные в корпусе специального устройства между подвижными и неподвижно установленными магнитами. Под воздействием магнитного поля изменяются условия кристаллизации солей при дистилляции. Вместо их плотных осадков образуется взвешенный шлам, который легко удаляется при промывке испарителя. Предложен также электродиализный метод подготовки воды с применением полупроницаемых мембран и ионообменный метод с применением гранулированных ионитов и ионообменного целлюлозного волокна.

Условия получения, сбора и хранения воды очищенной и для инъекций строго регламентированы соответствующими нормативными документами, которые включают: требования к помещению, в котором получают воду очищенную; подготовку аппаратов и правила их эксплуатации; условия сбора, хранения воды очищенной и для инъекций; способы подачи воды очищенной на рабочее место фармацевта и провизора-технолога; правила эксплуатации, мойки и дезинфекции трубопроводов из различных материалов, способы обработки стеклянных трубок и сосудов; условия и сроки хранения; нормы микробиологической чистоты нестерильной воды; контроль качества воды очищенной.

Получение воды очищенной и для инъекций должно проводиться в специально оборудованном для этого помещении, в котором запрещается выполнять другую работу. За получение воды отвечает специалист, выделенный руководителем аптечного учреждения. Обычно воду для инъекций получают в дистилляционной комнате асептического блока. Стены помещения должны быть окрашены масляной краской или выложены метлахской плиткой.

Воздух помещения стерилизуют с помощью бактерицидных облучателей (БО-15; БО-60) из расчета 3 Вт на 1 м3 .

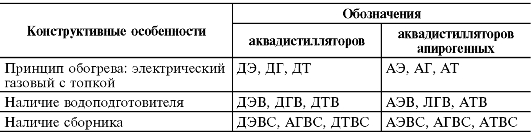

Метод дистилляции. Это наиболее широко применяемый метод очистки питьевой воды. Воду дистиллированную получают в аквадистилляторах различных конструкций и производительности (первая буква в маркировке «Д»), воду для инъекций - в специальных аквадистилляторах апирогенных (первая буква в маркировке «А»). Дистилляционные аппараты имеют три основных узла: испаритель, конденсатор, сборник. Все аквадистилляторы обязательно оборудованы датчиками уровня. Камера испарения снаружи защищена стальным кожухом, предназначенным для уменьшения тепловых потерь и предохранения обслуживающего персонала от ожогов.

Аквадистилляторы, применяемые в аптеках, могут отличаться друг от друга по способу обогрева испарителя, производительности, конструктивным особенностям.

По способу обогрева испарителя различают электрические (ДЭ, АЭ); газовые (ДГ, АГ); огневые с топкой (ДТ, AT). Производительность аппаратов, л/ч: 4; 10; 25; 60 указана после буквенного обозначения марки аквадистиллятора (например, ДЭ-25, АЭВС-60 и др.). Производительность отечественных аквадистилляторов - 4 и 25 л/ч; апирогенных (предназначенных для получения воды для инъекций) - 4; 10; 25; 60 л/ч.

По конструктивным особенностям различают аппараты периодического или непрерывного (циркуляционного) действия; с одноили двухступенчатым испарителем; с водоподготовителем (ДЭВ; АЭВ и др.); со сборником (например, ДГВС, АЭВС и др.); с сепаратором (брызгоулавливаюшим устройством) - (ДЭ-25, АЭВС и др.).

Согласно ГОСТ 20887 - 75 введены условные обозначения аквадистилляторов (табл. 10-5).

Общий принцип дистилляции состоит в том, что питьевую или прошедшую подготовку воду помещают в аквадистиллятор, состоящий из камеры испарения, конденсатора и сборника. В испарителе вода нагревается до кипения, и образующийся пар поступает в конденсатор, где он охлаждается и в виде дистиллята поступает в сборник. Все нелетучие примеси, находившиеся в исходной воде, остаются в испарителе.

В аквадистиллятор вода поступает снизу, поднимается вверх, омывая стенки конденсатора, обеспечивает конденсацию пара. Нагреваясь за счет скрытой теплоты конденсации пара, вода поступает в испаритель. Такой принцип подачи воды повышает коэффициент полезного действия (КПД) аквадистиллятора и снижает потребление энергии.

Наибольшее распространение в аптеках получили аквадистилляторы: ДЭ-4, ДЭ-25. Это аквадистилляторы непрерывного типа действия, с одноступенчатым испарителем, в который вмонтированы электронагревательные элементы. Автоматический датчик уровня отключает электроподогрев при понижении уровня воды ниже допустимого.

ДЭ-25 отличается от ДЭ-4 производительностью, наличием сепаратора и тем, что испаритель и конденсатор в нем заключены в один кожух.

Сепаратор аквадистилляторов служит для отделения капелек воды от водяного пара. Это обязательная принадлежность апирогенных аквадистилляторов, так как с капельной водой в конденсатор могут попасть не только примеси нелетучих веществ (солей), но и вещества, которые при инъекционном введении вызывают специфическую пирогенную реакцию. Несмотря на наличие сепаратора, ДЭ-25 не используют для получения воды для инъекций, так как существует опасность переброса капельной жидкости в конденсат из-за небольшой высоты пробега пара (малое расстояние от испарителя до конденсатора).

Если процент изготавливаемых в аптеке жидких препаратов велик, вода может подаваться на рабочее место фармацевта и провизоратехнолога по специальному трубопроводу.

Для получения воды апирогенной в аптеках используют аппарат АЭВ-10 (А-10). Аппарат снабжен сепаратором, устройством для химической подготовки воды, датчиком уровня, предотвращающим перегорание электронагревателей.

В настоящее время выпускают аппараты серии АЭВС производительностью 4; 25 и 60 л/ч.

Они отличаются друг от друга не только производительностью, габаритами, но и количеством потребляемой электроэнергии. Аппараты АЭВС-60 и АЭВС-25 работают по двухступенчатой системе испарения. В испарителе первой ступени подогрев воды идет за счет электроподогрева, второй ступени - за счет скрытой теплоты конденсации пара. Оба испарителя снабжены датчиками уровня. Эти аквадистилляторы оборудованы сепараторами оригинальной конструкции. В качестве водоподготовителя в них используется противонакипное магнитное устройство, кроме того, предусмотрена возможность предварительной подготовки с помощью ионного обмена.

Особенность этих аквадистилляторов состоит в возможности получения воды для инъекций температурой 80-95 °С. Сборник аквадистилляторов покрыт рубашкой, предусмотрен подогрев воды, обеспечивающий ее стерилизацию. Имеется перемешивающее устройство для поддержания высокой температуры во всем объеме воды. В крышке находится воздушный фильтр. Сборник снабжен краном для отбора воды и датчиком уровня.

У аквадистиллятора с газовым обогревом собственного источника энергии нет, он должен монтироваться на бытовой газовой плите: ДГВС-4 (ДО-04) - на двухконфорочной, ДГВС-10 - на четырехконфорочной. ДГВС-4 имеет одноступенчатый испаритель, ДГВС-10 - двухступенчатый.

Перед использованием нового аппарата, если позволяет конструкция, внутреннюю поверхность его протирают ватой, смоченной смесью этанола и диэтилового эфира в соотношении 1:1, затем раствором водорода пероксида. После этого (и ежедневно перед эксплуатацией аппарата) через аппарат в течение 20-30 мин пропускают пар, не включая холодильник, а после начала дистилляции не менее 40-60 л первой порции воды сливают и используют для технических нужд. Затем начинают сбор воды.

Дистилляция - это экономически дорогой способ получения воды очищенной: из 11 л водопроводной воды получается только 1 л дистиллята, поэтому применяются и другие способы получения воды.

За рубежом до 1955 г. единственным способом получения воды для фармацевтических целей был метод дистилляции. Учитывая, что метод дистилляции очень энергоемкий, начали разрабатывать современные, экономически более выгодные методы.

Международная фармакопея разрешает использовать в качестве дисперсионной среды воду обессоленную, полученную разными методами: ионного обмена, обратного осмоса, электродиализа. Фармакопеи многих стран (США, Англии, Германии, Франции, Венгрии, Японии) разрешают использовать деминерализованную воду для любых целей, кроме изготовления препаратов для инъекций.

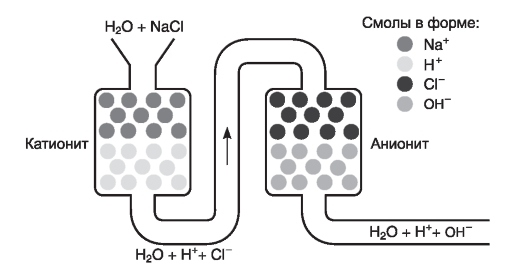

Ионообменный метод основан на использовании сетчатых полимеров разной степени сшивки, различной структуры, ковалентно связанных с ионогенными группами. Принцип ионного обмена состоит в том, что при диссоциации этих групп в воде или растворе образуется ионная пара - фиксированный на полимере ион и подвижный противоион, который и обменивается на ионы одноименного заряда (катионы или анионы) из раствора (рис. 10-1).

Получение воды данным методом проводят в ионообменных установках, состоящих из колонок, заполненных ионообменными смолами. За рубежом способ широко распространен с середины 50-х гг. XX в., в нашей стране он также получил развитие (ФС-97).

Отечественная промышленность выпускает ионообменные смолы следующего состава:

С помощью 1 кг смолы можно очистить до 1000 л воды и более. Качество воды контролируют по электропроводности: как только ионит прекращает связывать ионы, электропроводность возрастает.

Катиониты - смолы с кислой группой (карбоксильной или сульфоновой). Для их регенерации (восстановления способности обменивать ион водорода) применяют 5 % раствор хлористоводородной кислоты. Аниониты - чаще всего продукты полимеризации аминов с формальдегидом. Для регенерации используют 5 % раствор натрия гидрокарбоната или натрия гидроксида.

Существует два типа колоночных ионообменных аппаратов: с раздельными и со смешанными слоями катионитов и анионитов. Аппараты первого типа состоят из двух последовательно расположенных колонок, первая из которых заполняется катионитами, а вторая - анионитами. Аппараты второго типа состоят из одной колонки, заполненной смесью этих ионообменных смол. Питьевая вода подается в колонки снизу вверх, проходит через слой катионита, затем поступает на слой анионитов, фильтруется от частиц разрушенных ионообменных смол и нагревается в теплообменнике до 80-90 °С.

Ионообменные смолы могут быть разной структуры: гранулированные, в виде волокон, губчатых смол, жгутов (лент), последовательно перемещающихся через сорбционную, промывочную ванны, затем через бак регенерации и отмывки. Ионообменные волокна изнашиваются медленнее, чем гранулированные. Меньше подвержены разрушению магнитные гранулы.

Ионообменная технология обеспечивает классическое обессоливание воды и является экономичной, но ионообменным смолам присущ ряд отрицательных моментов:

-

большинство смол обладают гидрофобностью, что снижает скорость сорбции и десорбции;

-

гранулы ионообменных смол в процессе сорбции в колонках слеживаются, что требует применения разрыхления, вызывающего их механическое разрушение;

-

смолы требуют периодической регенерации с последующей промывкой их от остатков растворов;

-

при длительном использовании ионообменные смолы могут стать прекрасным субстратом для развития микроорганизмов, что с микробиологической точки зрения делает этот метод получения очищенной воды менее выгодным, так как требуется периодическая дезинфекция используемых смол.

Метод обратного осмоса. В последнее время большое значение приобретают методы мембранной технологии. Осмос - это самопроизвольный переход растворителя через полупроницаемую мембрану из раствора с низкой концентрацией в раствор с более высокой концентрацией (растворитель стремится снизить, уравнять концентрации). При обратном осмосе растворитель (вода) под действием приложенного давления (выше осмотического ~ 1274 Па) проходит через проницаемую перегородку в направлении, обратном осмотическому, т.е. из области содержания солей в область их отсутствия.

Впервые метод обратного осмоса был применен в 1960-е гг. при получении питьевой воды из морской. Вскоре стало ясно, что этим методом можно получать воду высокого качества, отвечающую наивысшим требованиям по степени обессоливания, удаления механических частиц и микроорганизмов.

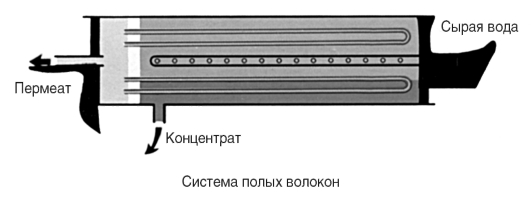

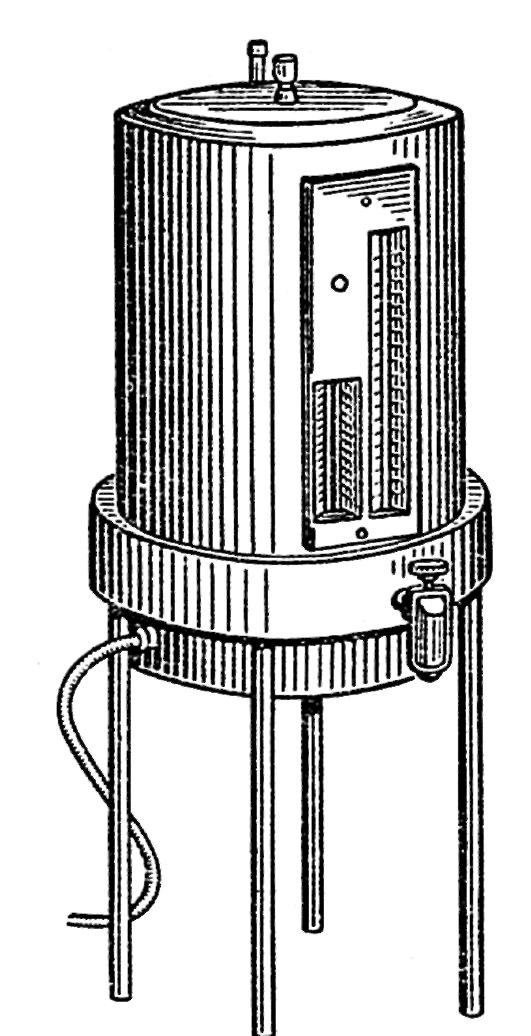

Установка обратного осмоса состоит из насоса высокого давления, одного или нескольких пермеаторов и блока регулирования, поддерживающего оптимальный рабочий режим. Каждый из пермеаторов (рис. 10-2) содержит большое количество полых волокон (до 1 млн). В качестве мембран использованы эфиры целлюлозы (ацетаты), полиамиды (найлон) и др.

Вода подается в пермеатор, омывая волокна с внешней стороны, под давлением выше осмотического проникает внутрь полых трубок, т.е. уходит от солей, содержащихся в ней, собирается внутри трубок, «концентрат» солей выливается в сток. По ходу движения воды в пермеаторе установлен угольный фильтр для удаления хлора.

Ультрафильтрация воды через мембрану с порами диаметром 0,01 мкм позволяет на 100 % освободить питьевую воду от солей, органических и коллоидных веществ и микроорганизмов. Методом обратного осмоса удаляются более 90 % солей, ВМВ, бактерии и даже вирусы.

Метод обратного осмоса имеет много положительных сторон: простота; производительность, не зависящая от солесодержания в исходной воде; широкий выбор полупроницаемых мембран; получение очищенной воды высокого качества; экономичность. Коэффициент оборота, т.е. доля полученного пермеата, составляет 75 % объема исходной воды (из 10 л питьевой воды получается 7,5 л воды очищенной). Затраты энергии в 10-16 раз меньше, чем при дистилляции, при этом энергия затрачивается только на работу насоса, создающего давление.

К отрицательным сторонам метода следует отнести необходимость учитывать степень загрязнения воды при выборе обратноосмотических мембран, содержание в ней свободного хлора, солей, значение рН, быстрое загрязнение пор мембраны.

Для получения сверхчистой воды сочетают методы ионного обмена и обратного осмоса и др.

Метод электродиализа основан на удалении солей из исходной воды с помощью селективно проницаемых мембран под действием поля постоянного электрического тока. Воду помещают в ванну, разделенную на три части селективными ионообменными мембранами.

Имеющие отрицательный заряд мембраны (катиониты) проницаемы для катионов, мембраны, имеющие положительный заряд (аниониты), проницаемы для анионов.

Через ванну пропускают постоянный электрический ток, все ионы солей, находящихся в воде, начинают передвигаться к мембранам с противоположным зарядом: катионы - к катоду; анионы - к аноду. Ионообменные мембраны не сорбируют ионы, а селективно пропускают их. Ионы солей, удаленные из камеры обессоливания, концентрируются соответственно в соседних камерах. Остаточное солесодержание при данном методе очистки воды 5-20 мг/л.

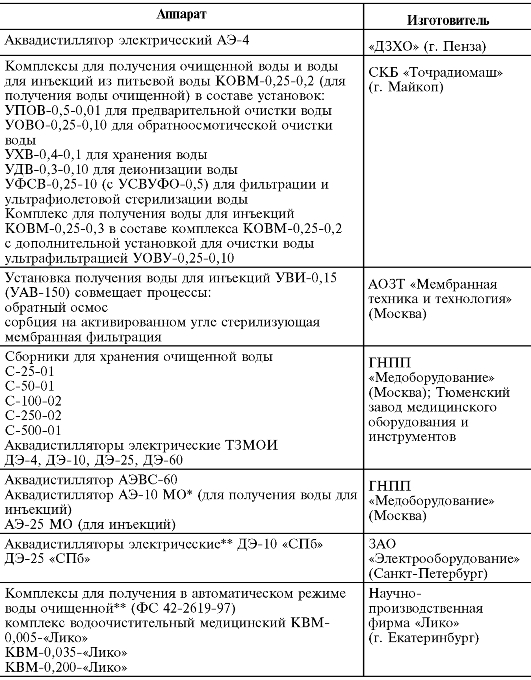

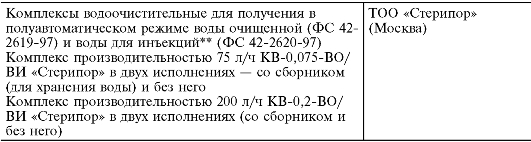

Для получения и хранения воды очищенной и для инъекций разрешены аппараты и их комплексы различной конструкции (табл. 10-6).

Окончание табл. 10.6

*Разрешен к применению 25.01.1997.

**Разрешены к применению в 1998 г.

Остановимся коротко на некоторых из них.

Комплекс КОВМ-0,25-0,3 включает систему предварительной очистки, обратноосмотическую и деионизационную установки, установку для фильтрации и ультрафиолетовой стерилизации и дополнительную установку для очистки воды ультрафильтрацией в целях получения воды для инъекций.

Аппарат для очистки водопроводной воды от механических примесей на предварительном и мембранном обратноосмотическом фильтрах устанавливают перед ДЭ-25.

Для стабилизации работы наиболее часто применяемых ДЭ-10 и ДЭ-25 и депирогенизации полученной воды используют установку, включающую следующие части: узел предфильтрации, ДЭ-10 или ДЭ-25 и блок депирогенизации - модульные фильтрационные системы «Сартакон-2» или «Сартакон-мини». Эти установки помогают получать воду для фармацевтических целей высокого качества.

Установка для получения воды для инъекций УВИ-0,15 предназначена для получения воды для инъекций в соответствии с ФС-97. Она может быть использована для глубокого обессоливания водопроводной воды и ее холодной стерилизации. Производительность по апирогенной воде - 150 л/ч. Содержание солей в апирогенной воде - не более 3 мг/л; рабочее давление - не более 16 атм; масса аппарата 60 кг.

Процесс очистки осуществляется методом двухступенчатого обратного осмоса в сочетании с сорбцией на активированном угле и стерилизующей мембранной фильтрацией.

Водопроводная вода очищается в результате последовательного прохождения через предфильтры (5 мкм); первую ступень мембранной очистки (низконапорный осмос); вторую ступень мембранной очистки (низконапорный осмос); финишный стерилизующий фильтр. Часть воды, обогащенная солями (400-450 л/ч), сбрасывается в канализацию. Содержание солей контролируется по дисплею монитора.

Предусмотрено автоматическое отключение аппарата при превышении содержания солей.

Аппараты могут выпускаться производительностью 25; 60; 150; 300; 500-600; 800-1200 л/ч.

Преимущества мембранного оборудования перед аквадистилляторами состоят в более высоком качестве очищенной воды, небольших габаритах, значительном уменьшении эксплуатационных расходов.

Установка получения воды для инъекций УВИ-0,15 потребляет 2,5 кВт электроэнергии и 500-600 л/ч водопроводной воды, заменяет пять аквадистилляторов ДЭ-25 энергоемкостью 92,5 кВт и водопотреблением 3800 л/ч. Опыт эксплуатации в аптеках больниц Москвы показал, что годовая экономия от замены аквадистилляторов на УВИ-0,15 составляет примерно 25 млн руб.

В Россию из-за рубежа поступают аппараты: ДЕ 61/6 (Чешская Республика) - дистилляционной производительностью 25-30 л/ч; система очистки воды «Эльгастат УНО», «Эльга», «Макримекс» (Великобритания); установка для очистки воды типа Emerald-ID, SR, CL (американо-российского совместного производства), установки для получения воды для инъекций (система обратного осмоса) - «UPW-2» и «Super Ro» (Австрия).

Хранят воду очищенную в асептических условиях не более 3 сут в закрытых емкостях, исключающих загрязнение ее инородными частицами и микроорганизмами. Вода для инъекций применяется только свежеполученная. Она может храниться в асептических условиях, но не более 24 ч (при температуре 5-10 °С или 80-95 °С).

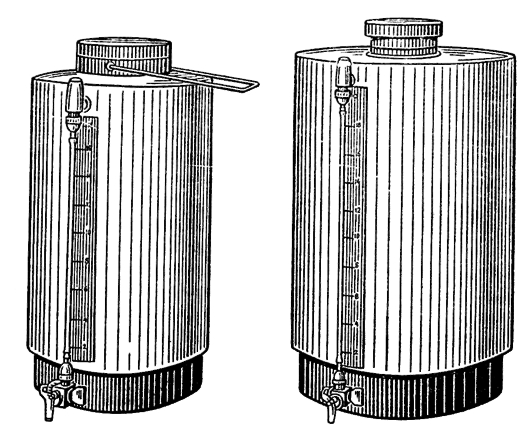

Воду собирают в простерилизованные сборники промышленного производства (рис. 10-3; 10-4): С-6, С-16, С-40; С-25-01, С-50-01, С-100-02, С-250-02, С-500-02 (ТЗМОИ); СИ-40, СИ-100, снабженные воздушным фильтром с бактерицидной тканью (ФПА-15-30).

В виде исключения могут быть использованы стеклянные стерильные баллоны, имеющие соответствующую маркировку (бирки с указанием даты получения и номера анализа) и надписи: «вода очищенная», «вода для инъекций нестерильная».

Стеклянные сборники должны быть плотно закрыты пробками (крышками) с двумя отверстиями: одно - для трубки, по которой поступает вода, другое - для стеклянной трубки, в которую вставляется ежедневно сменяемый тампон стерильной ваты. Сборники помещают в плотно закрываемые шкафчики, окрашенные снаружи и внутри масляной краской. Сборники устанавливают на поддоны или баллоноопрокидыватели. Если одновременно используют несколько сборников, их нумеруют.

Вода на рабочее место подается по трубопроводу (самотеком или принудительно) или в баллонах. Трубопроводы изготавливают из материалов, которые не влияют на качество воды и позволяют эффективно их обеззараживать (из боросиликатного малощелочного стекла, металлические из коррозиестойкой стали, полиэтиленовые). Для удобства эксплуатации и дезинфекции стеклянного или стального трубопроводов используют трубки с внутренним диаметром не менее 16-20 мм. При значительной длине трубопровода для удобства мойки, стерилизации и отбора проб воды очищенной на бактериологический анализ с интервалом в 5-7 м устанавливают тройники с внешним выводом и краном.

Мытье и дезинфекцию трубопровода выполняют при сборке и в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 14 дней, а также при неудовлетворительных результатах бактериологического анализа.

Для обеззараживания стеклянных и металлических трубопроводов через них пропускают острый пар от парового стерилизатора. Отсчет времени стерилизации ведут с момента выхода пара в конце трубопровода. Продолжительность обработки острым паром - 30 мин.

Трубопроводы из полимерных материалов и стекла стерилизуют 6 % раствором водорода пероксида в течение 6 ч с последующим промыванием водой очищенной. Регистрацию обработки трубопровода ведут в специальном журнале.

Подачу воды в трубопровод проводят таким образом, чтобы воздух не попадал в него и не образовывались воздушные пробки. После окончания работы воду из трубопровода (а при его отсутствии - из специальной емкости) необходимо сливать полностью.

Физические свойства воды аномальны: температура кипения 100 °С, плотность при 20 °С - 0,998 г/мл, диэлектрическая проницаемость при 25 °С - 78,3, показатель преломления - 1,3333 (при 20 °С), температурный коэффициент объемного расширения (1/ °С) - 2×10-4 . Высокая диэлектрическая проницаемость и дипольный момент объясняют ее хорошую растворяющую способность по отношению к полярным веществам.

Если асептически изготавливаемый раствор не подлежит дальнейшей стерилизации, вода очищенная должна быть стерильной. Стерильной должна быть также вода для изготовления растворов, содержащих антибиотики и антимикробные вещества, а также растворов, не подлежащих стерилизации в соответствии с нормативными документами.

Контроль качества воды. Очищенную воду ежедневно из каждого баллона, а при подаче воды по трубопроводу - на каждом рабочем месте - проверяют на отсутствие хлорид- и сульфатионов, ионов кальция, определяют значение рН.

Воду для инъекций, предназначенную для изготовления офтальмологических препаратов, а также препаратов для новорожденных детей и других стерильных препаратов кроме указанного выше контроля проверяют на отсутствие восстанавливающих веществ, ионов аммония и углерода диоксида.

На отсутствие восстанавливающих веществ воду проверяют при изготовлении растворов окислителей (калия перманганата, серебра нитрата, йода, водорода пероксида, хлорамина и др.); на отсутствие углерода диоксида воду очищенную проверяют при изготовлении растворов веществ, образующих нерастворимые карбонаты, т.е. солей щелочноземельных и тяжелых металлов (магния сульфата, кальция хлорида, свинца ацетата и др.), а также веществ, образующих осадки при избыточном содержании углекислоты в воде очищенной (например, эуфиллин) и др.

Два раза в квартал воду подвергают бактериологическому контролю, а воду для инъекций, кроме того, ежеквартально - на отсутствие пирогенных веществ. Ежеквартально воду направляют в контрольно-аналитические лаборатории для полного химического анализа. Результаты контроля воды очищенной и для инъекций в аптеке регистрируют в специальном журнале.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

-

Какие молекулярно-кинетические и оптические свойства лекарственных препаратов с жидкой дисперсионной средой учитывают при изготовлении и хранении препаратов?

-

Какие требования предъявляют к дисперсионным средам, растворителям, экстрагентам?

-

В чем состоит особенность массообъемного метода изготовления жидких лекарственных форм?

-

Какие полярные и неполярные растворители используют при изготовлении лекарственных препаратов? Какие физические параметры жидкости лежат в основе этой классификации?

-

Какие нормативные документы регламентируют условия хранения, правила дозирования и отпуска этанола из аптеки? Какие основные свойства этанола учитывают при организации хранения в аптеке, изготовлении препаратов, отпуске препарата пациенту, приеме внутрь и наружно?

-

Как обеспечить условия получения, хранения и использования воды очищенной и для инъекций в соответствии с нормативными документами?

-

По каким показателям контролируют качество воды для фармацевтических целей (в зависимости от пути введения препаратов, возраста пациента, физико-химических свойств лекарственных веществ, необходимости стерилизации изготовленного препарата)?

-

Какие аппараты применяют при дистилляции? Расскажите об их классификации, устройстве, принципе действия, правилах эксплуатации.

-

Каковы условия дистилляции, правила сбора и хранения воды дистиллированной и показатели качества?

-

Каковы особенности получения воды очищенной методом ионного обмена, мембранной фильтрации?