Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов.- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1008 с. - ISBN9785970444627 |

Аннотация

Национальные руководства - первая в России серия практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие от большинства других руководств в национальных руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения.

Второе издание национального руководства "Психиатрия" содержит современную и актуальную информацию об организации психиатрической помощи, о методах диагностики и лечения психически больных. Отдельный раздел посвящён описанию основных психических болезней в соответствии с МКБ-10.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие известные специалисты-психиатры. Все рекомендации по диагностике и лечению прошли этап независимого рецензирования.

Руководство предназначено психиатрам, клиническим психологам, интернам, ординаторам, аспирантам, студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений.

Авторы, редакторы и издатели руководства предприняли максимум усилий, чтобы обеспечить точность представленной информации, в том числе дозировок лекарственных средств. Учитывая постоянные изменения, происходящие в медицинской науке, они рекомендуют уточнять дозы лекарственных средств по соответствующим инструкциям. Пациенты не могут использовать эту информацию для диагностики и самолечения.

16.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК И СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАССТРОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ

РЛ занимают центральное положение в структуре психической патологии, относящейся к пограничным состояниям (психогении, неврозы, психосоматические нарушения).

Основы современных представлений о природе РЛ были заложены в начале XX в., когда в результате поляризации взглядов на причины и пути деформации личности сформировалось два диаметрально противоположных направления теоретического обоснования психопатий. В одном из них, представленном в работах психоаналитиков (S. Freud и его последователи) и психологов, отправным пунктом исследования РЛ становится здоровая личность.

Для сторонников клинического направления, у истоков которого стоял E. Kraepelin, основоположник нозологической парадигмы, определивший основные тенденции клинической психиатрии XX в., такая исходная точка - психическая болезнь. Его идея о сходстве РЛ и психотических форм психической патологии получила последовательное развитие в работах E. Kretschmer (1930), выдвинувшего прототипическую концепцию РЛ. В ней автор рассматривает циклоидную и шизоидную психопатии в неразрывной связи с эндогенными заболеваниями - МДП и шизофренией. E. Kretschmer разработана концепция пропорционального сочетания полярных свойств циклоидного и шизоидного темперамента в рамках аномального конституционального типа. Речь идет о пропорциях двух типов - диатетической, определяющей структуру РЛ циклоидного круга (проявляется различными соотношениями наслаивающихся друг на друга гипертимного и депрессивного аффектов), и психэстетической [объединяет гиперестетические элементы шизоидного спектра (мимозоподоб-ные шизоиды) с анестетическими (эмоционально тупые)]. Эта идея получила дальнейшее развитие не только в трудах современников E. Kretschmer, но и в более поздних исследованиях. Разработанная П.Б. Ганнушкиным (1933) систематика психопатий на протяжении многих лет оставалась в отечественной психиатрии общепризнанной и сохранила актуальность до настоящего времени. Вслед за E. Kretschmer он выделил РЛ, подобные психозам (циклоиды, шизоиды, параноики, эпилептоиды). К этой группе были добавлены и родственные истерическим неврозам истерические характеры. Кроме того, в его работах прослеживается четкое отграничение конституциональных форм от прогре-диентно текущих эндогенных заболеваний. Это отражено в анализе соотношения группы психопатий шизоидного круга и шизофрении. Позаимствовав у E. Kretschmer представление о шизоидии, П.Б. Ганнушкин наделил его новым содержанием. Еще в статье «Постановка вопроса о шизофренической конституции» (1914) он представил классификацию конституциональных расстройств, описание которых через 40 лет появилось в западной литературе под названием «шизотипический диатез».

Необходимо подчеркнуть, что оценка и описание патологических личностей содержатся и в более ранних источниках. Галену (192 н.э.) принадлежит первый эскиз учения о конституциях; автор выделял четыре типа личностей - сангвиники, флегматики, холерики, меланхолики. В трудах Ph. Pinel (1809) неправильное поведение без признаков психоза определяется как «мания без бреда». Отдельные варианты патохарактерологических расстройств, формирующиеся без манифестной психотической симптоматики, выделены и обозначены J.C. Prichard (1835) как «моральное помешательство», E. Esquirol (1838) - как «инстинктивная мономания», U. Trelat (1853) - как «люцидное помешательство». В этот же период отечественный психиатр Ф.И. Герцог (1846) сообщил о лицах со странностями характера, гневливостью, раздражительностью, необузданностью влечений.

Фундаментальные исследования истории отечественной психиатрии, проведенные О.В. Кербиковым (1971), свидетельствуют о том, что изучение РЛ было обусловлено потребностями СПЭ. На судебных процессах, где в качестве экспертов выступали крупнейшие отечественные психиатры - С.С. Корсаков, В.Х. Кандинский, И.М. Балинский, О.А. Чечотт - состояние некоторых обвиняемых определялось как психопатическое. Взгляды В.Х. Кандинского на РЛ впервые изложены в его работе «Случай сомнительного душевного состояния перед судом присяжных», опубликованной в 1883 г. и включенной затем в монографию «К вопросу о вменяемости» (1890). Основой РЛ он считал неправильную организацию нервной системы, приводящую к непостоянству, изменчивости, дисгармонии всей душевной жизни. Возникновение РЛ, по его мнению, связано с наследственной отягощенностью или влиянием внешних вредностей на ЦНС в ранний пост-натальный период. Сходную позицию занимал и В.М. Бехтерев (1886), указывая, что в основе РЛ лежат структурные изменения головного мозга (пороки развития, перенесенные заболевания). С.С. Корсаков (1901) также выделял состояния психической неуравновешенности, сопровождающиеся гипертрофией одних свойств душевной сферы в ущерб другим.

Термин «психопатия» ввел L. Косh (1891, 1900), определяя им в своей классификации пограничных состояний варианты конституциональных аномалий, не претерпевающих на протяжении жизни существенных изменений. В зарубежной психиатрии с 70-х гг. прошлого века, а в отечественной чуть позднее этот термин постепенно был заменен на понятие «расстройства личности», которое точнее отражает сущность нарушений и лишено отрицательного социального звучания.

По мнению П.Б. Ганнушкина, на границе между психическим здоровьем и болезнью (автор имеет в виду умственную отсталость) находится и отдельный тип аномалий личности - конституционально глупые. Выделяя этот тип вслед за E. Bleuler, которому принадлежит термин «бестолковые», П.Б. Ганнушкин, опережая свою эпоху, подчеркивает, что этим лицам в противоположность олигофренам присущ высокий социальный интеллект - «в обыденной жизни они даже более приспособлены, чем так называемые умные люди». Их врожденная интеллектуальная дефектность, несмотря на подчеркнутую воспитанность, умение поддержать светскую беседу, претензии на образованность, проявляется в шаблонности, банальности мышления, творческой бесплодности, приверженности консервативным штампам, принимаемым как истина в последней инстанции.

РЛ как синоним психопатий включены в МКБ-9 и МКБ-10, а также в классификации APA (DSМ-III, DSМ-III-R, DSM-IV, DSM-V).

В последние десятилетия как в России, так и за рубежом опубликован ряд фундаментальных работ, отражающих несомненный прогресс в области изучения РЛ. Речь идет не только о психологических, социологических, нейробиологических и эпидемиологических исследованиях, но и о разработке научных концепций этой сложной проблемы. При этом теории приобретают «зримые и строгие очертания моделей…, состоящих из блоков, каждый из которых выполняет строго определенную функцию». Однако не случайно, по-видимому, каждая из подобных моделей сопровождается прилагательным «гипотетическая», поскольку определяет отдельные атрибуты единого целого - РЛ.

Определение. РЛ - патологические состояния, характеризующиеся дисгармоничностью психического склада и представляющие совокупность постоянных, чаще врожденных, свойств индивидуума, отчетливо проявляющихся в эмоциональной и волевой сферах, а также в сфере влечений и в широком диапазоне социальных ситуаций и межличностного взаимодействия уже в детском или пубертатном возрасте и сохраняющихся на протяжении всей жизни[50].

Характерологические изменения, относящиеся к РЛ, определяют структуру личности целиком. Они могут усиливаться или становиться менее явными (чаще всего в зрелом возрасте). В отличие от невротических расстройств проявления РЛ эгосинтонны (гармоничны, созвучны «Я» пациента), не воспринимаются как требующие психиатрической помощи. Аномальные свойства РЛ социально дезадаптивны. По выражению K. Schneider (1928), «психопат либо сам страдает от своей анормальности, либо заставляет страдать окружающих».

Коды по МКБ-10.

В DSM-V рассматривается 12 типов РЛ. Наряду с категориями, приведенными в МКБ-10, выделяется шизотипическое и нарциссическое РЛ, а также изменения личности, связанные с непосредственным воздействием соматического/неврологического заболевания.

Следует отметить, что среди диагностических критериев РЛ отсутствуют симптоматологи-ческие признаки, которыми снабжены психопатологические расстройства, расположенные по оси I в DSM-IV (эта ось соответствует наблюдаемому психопатологическому синдрому, тогда как РЛ квалифицируется по самостоятельной оси II). Как справедливо указывают J. Lopez-Ibor (2000) и A. Jablensky (2002), категория «Личностные расстройства» в МКБ-10 и DSM-IV снабжена множеством диагностических критериев такого же формата, что и расстройства оси I, т.е. они de facto приобрели статус клинических синдромов или «действительных болезней».

Этиология. Организация личности представляется сложной биологической (наследственная предрасположенность, конституциональный соматотип) и психосоциальной структурой и, соответственно, рассматривается в нескольких аспектах - генетическом, психологическом (поведенческом), социальном и клиническом. Так, например, в происхождении паранойяльного РЛ участвует наследственная предрасположенность, генетический и феноменологический прототип которой либо паранойя, либо параноидная шизофрения. Некоторые отечественные авторы считают, что готовность к параноическому развитию и бредообразованию может возникать не только на почве одноименного личностного предрасположения, но и на базе иных конституций. В качестве дополнительных факторов формирования параноического РЛ могут быть названы перинатальные травмы и органические поражения ЦНС. С психоаналитической точки зрения в основе личностной организации этого типа лежат бессознательные гомосексуальные комплексы (латентная гомосексуальность), подавляемые с помощью механизмов отрицания и проекции.

Эпидемиология. Изучение эпидемиологии РЛ сопряжено со значительными сложностями. К их числу прежде всего относят незавершенность диагностической номенклатуры и разнородность исходных теоретических концепций (в частности, поведенческой как базы для диссоциального РЛ или психоаналитической для нарциссического РЛ), определяющих диагностический импрессионизм при квалификации патологии этого круга.

Существующее положение наглядно отражают результаты статистических исследований. По данным одних зарубежных авторов, распространенность одного РЛ составляет 23%, другие оценивают тот же показатель в 9,4%. Существенно ниже (0,98% для городского и 0,59% для сельского населения) распространенность РЛ в России, в то время как среди не обращающихся за психиатрической помощью жителей нашей страны среднее суммарное значение этого показателя составляет 8,2%, что вполне сопоставимо с усредненными расчетами иностранных исследователей - 12,3% [4-5%, по данным P. Tyrer и соавт. (2015)]. Распространенность РЛ среди контингента амбулаторной психиатрической сети, по данным исследования, проведенного в США, составляет 45-51% (Beckwith H. et al., 2014). По мнению S. Torgersen, лишь незначительная часть эпидемиологических данных соответствует клинической реальности. Так, в восьми цитируемых автором масштабных исследованиях распространенность РЛ варьирует от 4 до 23%[51]. Эта тенденция сохраняется и для соответствующих оценок как по каждому из типов РЛ, так и по группам (кластеры A, B, C в соответствии с классификацией, принятой в DSM-IV-TR). Столь же существенный разброс выявляется и при анализе удельного веса РЛ в структуре пограничной психической патологии. По данным отечественных исследователей, доля РЛ, занимающих второе место в общей частоте встречаемости пограничных психических расстройств, колеблется от 2,3 до 32,7%.

Классификация. Несмотря на совершенствование исследовательских критериев и диагностического алгоритма, в построении современных классификаций РЛ заметна неоднозначность подходов к их концептуальному обоснованию.

Обсуждаемое расхождение связано не столько с диагностическими проблемами, сколько с низкой обращаемостью этого контингента за специализированной помощью, а также с отсутствием фактической необходимости в постоянном динамическом диспансерном наблюдении, распространяющемся лишь на тяжелые, декомпенсированные РЛ.

В результате эта группа расстройств до сих пор сохраняет «маргинальный и противоречивый статус» (Haslam N., 2003).

В классификации РЛ в МКБ-10 представлены характерологические аномалии, выделенные с разных теоретических позиций и имеющие разный клинический смысл. В частности, матричные подтипы РЛ включают диссоциальное РЛ (определяется с помощью социальных и поведенческих критериев - конфликты с окружением, связанные с низким порогом агрессивного поведения и пренебрежением социальными нормами) и зависимое РЛ (выделяется на основе психологических критериев). Они получают равноправное положение с такими типами РЛ, как параноический, шизоидный, истерический и обсессивно-компульсивный, дифференцируемыми на базе клинических данных. В то же время в МКБ-10 отсутствуют некоторые типы РЛ, традиционно выделяемые в отечественных и зарубежных систематиках, например группа аффективных аномалий.

Проблема выделения РЛ аффективного круга до настоящего времени остается предметом дискуссии. В МКБ-10 представлена крайняя позиция - РЛ этого круга здесь отсутствуют, а все аффективные расстройства рассматриваются по оси I, т.е. связанная с болезненным процессом психическая патология не отграничивается от конституциональной. Вместе с тем традиция, сложившаяся в отечественной психиатрии, предусматривает выделение в пределах конституциональных расстройств аномалий личности аффективного круга. Группа циклоидов в систематике П.Б. Ганнушкина включает следующие варианты аффективных РЛ: конституционально-депрессивные, гипертимики, конституционально-возбужденные, циклотимики, эмоционально-лабильные. Сопоставимых взглядов придерживается и ряд западных исследователей. E. Kraepelin (1921), а вслед за ним К. Schneider (1959) приводят описание депрессивного темперамента (чрезмерная серьезность, подчиняемость, неуверенность в себе, скептичность, тревожность, склонность к рефлексии, самообвинению и отчаянию при неспособности получать удовольствие). Один из крупных авторитетов в области аффективной патологии H.S. Akiskal (2005) использует модель общей, выступающей как на уровне РЛ, так и психических заболеваний, этиологии аффективных расстройств. По его данным, характерологические аномалии аффективного круга типологически самостоятельны, соответствуют критериям депрессивного РЛ. Но вместе с тем они являются частью аффективного процесса, поскольку могут рассматриваться как субклинические, начавшиеся в юношеском возрасте (до 25 лет), длительные, принимающие хроническое течение проявления эндогенного заболевания (субаффективное дистимическое расстройство). В DSM-IV-TR представлена неоднозначная позиция. В официальной систематике аффективные РЛ отсутствуют, однако в исследовательских критериях выделяют депрессивное РЛ. Перекрывание патохарактерологических и психопатологических аффективных расстройств - предмет интерпретаций, реализуемых в рамках разных моделей: независимых (как этиологически, так и клинически) состояний, уязвимости (предиспозиции), спектра и др. Наиболее адекватной для определения места конституциональных расстройств аффективного круга в ряду психической патологии представляется модель аффективного спектра. С позиций клинической практики проявления фазовой динамики субклинического уровня не противоречат квалификации состояния в пределах аномалий личности.

В ряду РЛ отсутствует также шизотипическое РЛ (в отечественной версии МКБ-10 этот тип объединяется с вялотекущей шизофренией), по ряду параметров соответствующее врожденным аномалиям, определявшимся П.Б. Ганнушкиным, а позднее и М.О. Гуревичем как «шизофреническая (шизофреноидная) конституция» (в DSM-V шизотипическое расстройство отнесено к категории РЛ).

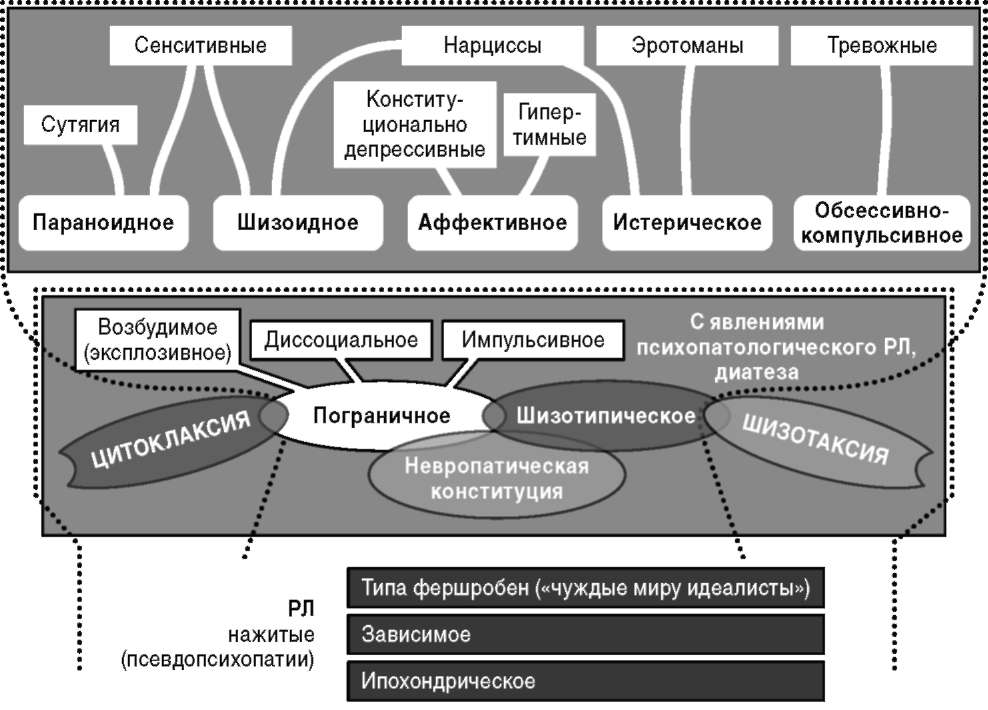

В соответствии с отечественной клинической моделью классификация РЛ - не линейная последовательность, а структура, включающая характерологические аномалии различных клинических регистров (рис. 16.1).

Стоит подчеркнуть, что классификация, представленная в МКБ-10 и дополненная аффективным, ипохондрическим, нарциссическим и шизотипическим РЛ, а также невропатической конституцией, охватывает основные типы РЛ и может составить предмет анализа с позиций медицинской модели.

Рис. 16.1. Систематика расстройств личности (РЛ)

Основной регистр в систематике РЛ составляют клинические синдромы - прототипы психозов и неврозов (аномалии параноического, шизоидного, аффективного, истерического, обсессивно-компульсивного типов).

Особое место в представленной схеме занимают вынесенные в отдельный ряд РЛ с явлениями психопатологического диатеза - шизотипическое и пограничное, а также невропатическая конституция. Для характерологических аномалий этого ряда характерно сходство с психопатологическими расстройствами. Эта тенденция может выражаться как подверженностью эндогенным заболеваниям (циклотаксия, шизотаксия), так и повышенной готовностью к временным, обратимым эндоформным расстройствам (транзиторные психозы). Такие «квазипсихотические» (в терминологии современных классификаций РЛ) эпизоды, наряду с самопроизвольным возникновением, развиваются и в связи с психогенной или соматогенной провокацией (шизофренические реакции, шизореактивная дистимия).

Близкую представленной в нашей систематике позицию в отношении РЛ с явлениями психопатологического диатеза занимает M.H. Stone (1993), который относит пограничное и шизотипическое РЛ к смешанным клиническим объектам, определяемым с помощью особых симптомов и черт личности («получерты-полусимптомы»), и считает целесообразным выделение этой группы в отдельную рубрику.

Шизотипическое и пограничное РЛ не случайно изображены в виде связанных между собой звеньев - жесткие границы между отдельными элементами этой цепи отсутствуют. Вместе с тем обозначения каждого из рассматриваемых типов подчеркивают возможную связь с расстройствами шизофренического или аффективного спектра.

Анализ акцентуаций в представленной систематике существенным образом отличается от концепции акцентуированных личностей, согласно которой акцентуация - это результат происходящего по тем или иным причинам усугубления определенных свойств нормальной личности. Речь идет о заострении лишь отдельных патохарактерологических черт, не складывающихся в картину типологически завершенного РЛ.

В предложенной схеме акцентуации рассматриваются не как предстадия РЛ, но как выявляющиеся при уже сформировавшихся аномалиях (прототипических или с явлениями психопатологического диатеза) амплифицированные симптомо-комплексы. Сходную позицию занимают и другие авторы, выделяя сложные психопатические структуры, ядро которых обрастает дополнительными радикалами, обеспечивающими разнонаправленные способы патологического реагирования.

Необходимо также подчеркнуть, что наряду с конституциональными РЛ в рассматриваемую систематику введена рубрика нажитых РЛ (псевдопсихопатий), отсутствующая в других современных классификациях. Их отграничение основывается на гипотезе о типологической гетерогенности РЛ, связанной с условиями их формирования.

Возможность выделения нажитых характерологических аномалий в отечественной психиатрии является предметом дискуссии. Одни исследователи рассматривают возможность формирования нажитых РЛ вне рамок конституционального поля (под воздействием неблагоприятных влияний среды - дефектов воспитания, социальных коллизий, травм, соматических заболеваний и др.). По мнению авторов концепции, нажитые РЛ идентичны врожденным и рассматриваются, с одной стороны, как подобные конституциональным, а с другой - как обратимые, сохраняющие возможность «депсихопатизации». В других работах такая возможность не отрицается, но вероятность появления в процессе развития личности патохарактерологических структур, соответствующих основным клиническим критериям РЛ, ставится под сомнение. Изменения, обусловленные средой, относятся к патохарактерологическим образованиям, вторичным по отношению к конституциональным аномалиям, и могут иметь лишь внешнее сходство с РЛ, по сути дела таковыми не являясь. Результаты изучения нажитых патохарактерологических расстройств, формирующихся вследствие перенесенного психического либо соматического заболевания, не позволяют полностью согласиться ни с одной из изложенных выше теорий, подразумевая наличие в каждой из них рационального зерна.

Ряд исследований подтвердили идею представителей школы О.В. Кербикова о реальности формирования нажитых психопатий. Речь идет о патохарактерологических расстройствах, соответствующих фундаментальным свойствам РЛ. Псевдопсихопатические состояния в течение многих лет сохраняют стабильность проявлений, определяя структуру личности в целом. В то же время речь идет о психопатических состояниях, по целому ряду параметров отличающихся от конституциональных аномалий, о чем заявляют оппоненты О.В. Кербикова.

Типологическая структура РЛ, свойственная нажитым психопатиям (зависимое, ипохондрическое РЛ и др.), либо вообще не встречается в ряду конституциональных аномалий, либо наблюдается достаточно редко. Нажитые патохарактерологические отклонения могут достигать уровня РЛ, отличаются необратимостью и должны отграничиваться от конституциональных психопатий, поскольку по сути не идентичны им. В отличие от врожденных, комплексы нажитых РЛ несут в себе следы перенесенной болезни и, как правило, включают персонифицированные проявления психопатологических расстройств (коэнестезиопатические, ипохондрические, паранойяльные, кататонические и др.), определявших активный период патологического процесса. Псевдопсихопатические состояния при эндогенном процессе чаще всего формируются при шубообразном его течении (затяжные юношеские приступы с картиной патологического пубертатного криза, аффективно-бредовые шубы), но также и при шизотипическом расстройстве (вялотекущая шизофрения). Псевдопсихопатические проявления, наблюдающиеся в резидуальной стадии шизофрении, включают также негативные изменения шизоидного круга.

Типологическая дифференциация расстройств личности. В DSM-V РЛ рассмотрены в трех разделах, образованных на основе преобладающих характеристик: РЛ с проявлением странностей и эксцентричности - параноидное, шизоидное, шизотипическое (раздел А), РЛ с преобладанием театральности, эмоциональности и лабильности - антисоциальное, пограничное, истерическое, нарциссическое (раздел В) и РЛ с чертами тревожности - избегающее, обсессив-но-компульсивное, зависимое (раздел С).