Российские клинические рекомендации. Ревматология / Е. Л. Насонов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-4261-6 |

Аннотация

Издание содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным ревматическим заболеваниям и синдромам, подготовленные Ассоциацией ревматологов России. Они детально описывают действия врача по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации. Соблюдение международной методологии при подготовке клинических рекомендаций гарантирует их современность, достоверность, обобщение лучшего мирового опыта и знаний, применимость на практике. Поэтому клинические рекомендации имеют преимущества перед традиционными источниками информации (учебники, монографии, руководства) и позволяют врачу принимать обоснованные клинические решения. Клинические рекомендации по ревматологии предназначены практикующим врачам-ревматологам, терапевтам, врачам всех специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов.

ВВЕДЕНИЕ

Системные васкулиты (СВ) - группа заболеваний, основным морфологическим признаком которых является воспаление сосудистой стенки, а клинические проявления определяются типом, калибром, локализацией пораженных сосудов и тяжестью иммуновоспалительных изменений. СВ относят к числу относительно редких болезней: заболеваемость составляет около 4,2 на 100 тыс. населения в год, однако в последнее время в мире отмечена тенденция к увеличению их распространенности. В Российской Федерации распространенность СВ специально не изучалась. Чаще всего встречается IgA-васкулит (Шенлейна-Геноха), преобладающий у детей. Лица пожилого возраста чаще заболевают гигантоклеточным васкулитом.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В основе современной классификации СВ лежит калибр пораженных сосудов и учитываются основные патогенетические механизмы. Общепризнанные в настоящее время современные номенклатура и классификация СВ не соответствуют МКБ-10 (табл. 8.1). Основные понятия СВ приведены в табл. 8.2.

Таблица 8.1. Классификация системных васкулитов (Chapel Hill Consensus Conference, 2012) и ее соответствие Международной классификации болезней 10-го пересмотра

Васкулиты с поражением сосудов крупного калибра:

|

Васкулиты с поражением сосудов среднего калибра:

Васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра Васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА):

Иммунокомплексные васкулиты:

|

Вариабельные васкулиты:

|

Васкулиты с поражением сосудов единственного органа:

|

Васкулиты, ассоциированные с системными заболеваниями:

|

Васкулиты, ассоциированные с определенными этиологическими факторами:

|

* БМК - базальная мембрана клубочков.

Таблица 8.2. Основные термины и нозологические формы системных васкулитов

| Термины и нозологические формы | Определение |

|---|---|

Васкулит крупных сосудов |

Васкулит с преимущественным поражением крупных артерий - аорты и ее главных ветвей. Артерии другого калибра также могут быть вовлечены |

Артериит Такаясу |

Артериит, часто гранулематозный, с преимущественным поражением аорты и/или ее главных ветвей. Как правило, развивается у пациентов моложе 50 лет |

ГКА |

Артериит, часто гранулематозный, с поражением аорты и/или ее главных ветвей, преимущественно сонных и позвоночной артерий, с частым поражением височной артерии. Как правило, развивается у пациентов старше 50 лет и часто сочетается с РП |

Васкулит средних сосудов |

Васкулит с преимущественным поражением артерий среднего калибра - главных висцеральных артерий и их ветвей. Артерии другого калибра также могут быть вовлечены, типично формирование воспалительных аневризм и стеноза |

Узелковый полиартериит |

Некротизирующий артериит с поражением артерий среднего и мелкого калибра, протекающий без гломерулонефрита или васкулита артериол, капилляров, венул и не ассоциированный с АНЦА |

Болезнь Кавасаки |

Артериит преимущественно средних и мелких артерий, сочетающийся с синдромом поражения кожи, слизистых оболочек и лимфатических узлов. Часто поражаются коронарные артерии. Могут вовлекаться аорта и крупные артерии. Обычно встречается у детей |

Васкулит мелких сосудов |

Васкулит с преимущественным поражением мелких сосудов - интрапаренхимальных артерий, артериол, капилляров и венул. Средние артерии и вены также могут быть вовлечены |

АНЦА-СВ |

Некротизирующий васкулит с отсутствием (или небольшим количеством) иммунных депозитов, с преимущественным поражением мелких сосудов (капилляров, венул, артериол и мелких артерий), ассоциированный с АНЦА, со специфичностью к миелопероксидазе или протеиназе-3 |

Микроскопический полиангиит |

Некротизирующий васкулит с отсутствием (или небольшим количеством) иммунных депозитов, с преимущественным поражением мелких сосудов (капилляров, венул, артериол). Могут поражаться артерии мелкого и среднего калибра. Типично развитие некротизирующего гломерулонефрита. Часто присоединяется геморрагический альвеолит. Отсутствует гранулематозное воспаление |

ГПА (Вегенера) |

Некротизирующее гранулематозное воспаление с вовлечением верхних и нижних дыхательных путей и некротизирующий васкулит преимущественно сосудов мелкого и среднего калибра (капилляров, венул, артериол, артерий и вен). Часто развивается некротизирующий гломерулонефрит |

Эозинофильный ГПА (Черджа-Стросс) |

Эозинофильное и гранулематозное воспаление с частым вовлечением дыхательных путей и некротизирующий васкулит преимущественно сосудов мелкого и среднего калибра. Ассоциируется с бронхиальной астмой и эозинофилией. АНЦА наиболее часто определяются при наличии гломерулонефрита |

Иммунокомплексный васкулит |

Васкулит с умеренными или выраженными депозитами иммуноглобулинов и/или компонентов комплемента в сосудистой стенке, главным образом мелких сосудов (капилляров, венул, артериол и мелких артерий). Часто наблюдается гломерулонефрит |

Заболевания, ассоциированные с антиБМК |

Васкулит, поражающий капилляры клубочков и/или легочные капилляры, с депозитами антител к БМК на базальной мембране клубочков. Поражение легких сопровождается легочным кровотечением, поражение почек проявляется гломерулонефритом с полулуниями |

Криоглобулинемический васкулит |

Васкулит с криоглобулинемическими иммунными депозитами, поражающий мелкие сосуды (преимущественно капилляры, венулы или артериолы) и сочетающийся с сывороточной криоглобулинемией. Часто поражаются кожа, клубочки почек и периферические нервы |

IgA-васкулит (Шенлейна-Геноха) |

Васкулит с иммунными депозитами IgA, поражающий мелкие сосуды (преимущественно капилляры, венулы или артериолы). Как правило, поражаются кожа, ЖКТ и почки, часто сопровождается артритом. Может развиваться гломерулонефрит, неотличимый от IgA-нефропатии |

Гипокомплементемический уртикарный васкулит (анти-Clq-васкулит) |

Васкулит, сопровождающийся крапивницей и гипокомплементемией с поражением мелких сосудов (капилляров, венул или артериол), ассоциированный с анти-C1q. Как правило, проявляется гломерулонефритом, артритом, обструктивным заболеванием легких, воспалением глаз |

Вариабельный васкулит |

Васкулит без преобладающего типа сосудистого вовлечения, при котором могут поражаться сосуды любого размера (мелкие, средние и большие) и типа (артерии, вены и капилляры) |

ББ |

Васкулит у пациентов с ББ, при котором могут поражаться артерии или вены. ББ характеризуется рецидивирующими афтозными изъязвлениями слизистой оболочки полости рта и половых органов, сопровождающимися поражением кожи, глаз, суставов, ЖКТ, нервной системы. Могут наблюдаться васкулит мелких сосудов, тромбангиит, тромбозы, артериит, аневризмы артерий |

Синдром Когана |

Васкулит у пациентов с синдром Когана. Синдром Когана характеризуется воспалительным поражением глаз (интерстициальный кератит, увеит и эписклерит) и заболеванием органа слуха (нейросенсорная тугоухость и вестибулярные нарушения). Возможно развитие артериита (с поражением мелких, средних или крупных артерий), аортита, аневризмы аорты, а также поражение аортального и митрального клапанов |

Васкулит единственного органа |

Васкулит артерий или вен любого калибра в единственном органе, который не имеет признаков СВ. Распространенность васкулита в пределах органа может быть ограниченной или мультифокальной (диффузной). В название следует включать вовлеченный орган и тип сосуда (например, кожный васкулит мелких сосудов, артериит яичек, васкулит ЦНС) |

Васкулит, ассоциированный с системными заболеваниями |

Васкулит, вторичный по отношению к системному заболеванию. В префиксе следует указывать название системного заболевания (например, ревматоидный васкулит, люпусваскулит) |

Васкулит, ассоциированный с определенной этиологией |

Васкулит, связанный с определенным этиологическим фактором. В префиксе следует указывать ассоциацию (например, гидралазин-ассоциированный микроскопический полиангиит, ассоциированный с вирусом гепатита В васкулит, ассоциированный с вирусом гепатита С криоглобулинемический васкулит) |

Важной формой является «быстропрогрессирующий гломерулонефрит», при котором наблюдается быстрое (в течение 3 мес) ухудшение функций почек с повышением уровня креатинина в сыворотке крови более чем в 2 раза при активном мочевом осадке (табл. 8.3). Так называемый pauci-иммунный (малоиммунный) гломерулонефрит с полулуниями, одна из наиболее распространенных причин быстропрогрессирующего гломерулонефрита, при котором в ткани почки отсутствуют иммунные отложения, в большинстве случаев связан с АНЦА-СВ и нередко рассматривается как его синоним.

Таблица 8.3. Типы быстропрогрессирующего гломерулонефрита

| Тип | Характеристика | Клинические варианты | Частота, % |

|---|---|---|---|

I |

Опосредованный антителами к БМК - линейные отложения IgG в ткани почек |

Заболевания, ассоциированные с антителами к БМК |

5 |

II |

Иммунокомплексный - гранулярные отложения иммуноглобулина в клубочках почки |

Постинфекционный. Постстрептококковый. При висцеральных абсцессах. Люпус-нефрит. IgА-васкулит (Шенлейна-Геноха). IgА-нефропатия. Смешанная криоглобулинемия. Мембранопролиферативный. Гломерулонефрит |

30-40 |

III |

АНЦА-СВ - pauci-иммунный с отсутствием/малым количеством иммунных отложений |

ГПА. Микроскопический полиангиит. Эозинофильный ГПА |

50 |

IV |

Сочетание I и III типов |

- |

- |

V |

АНЦА-негативный васкулит почек - pauci-иммунный гломерулонефрит с отсутствием иммунных отложений |

Идиопатический гломерулонефрит |

5-10 |

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ

Диагноз СВ должен быть обоснован наличием клинических проявлений и данными лабораторных исследований. Положительные данные биопсии играют большую роль в подтверждении васкулита. Решающее значение в диагностике СВ принадлежит детальному клиническому исследованию с выявлением патогномоничных симптомов.

Артериит Такаясу

При подозрении на артериит Такаясу рекомендуются клиническое и инструментальное исследования артериального русла. Диагностика артериита Такаясу базируется на тщательном изучении жалоб и анамнеза заболевания, внимательном осмотре пациента с обязательным исследованием пульса на обеих лучевых артериях и на других сосудах, их аускультации, измерении АД на обеих руках и ногах; большое значение имеют контрастное ангиографическое исследование и дуплексное ультразвуковое сканирование сосудов. Классификационные критерии артериита Такаясу приведены в табл. 8.4.

Таблица 8.4. Классификационные критерии артериита Такаясу

| Критерий | Характеристика |

|---|---|

Возраст моложе 40 лет |

Начало заболевания в возрасте моложе 40 лет |

Перемежающаяся хромота |

Слабость и дискомфорт в мышцах конечностей при движении |

Ослабление пульса на плечевой артерии |

Снижение пульсации на одной или обеих плечевых артериях |

Разница АД на правой и левой руке более 10 мм рт.ст. |

Разница систолического АД более 10 мм рт.ст. при его измерении на обеих плечевых артериях |

Шум на подключичных артериях или брюшной аорте |

Наличие шума, выявляемого при аускультации над обеими подключичными артериями или брюшном отделе аорты |

Изменения при ангиографии |

Сужение просвета или окклюзия аорты, ее крупных ветвей в проксимальных отделах верхних и нижних конечностей (не связанные с атеросклерозом, фибромускулярной дисплазией и др.) |

Наличие любых трех из этих критериев и более позволяет поставить диагноз с чувствительностью 90,5% и специфичностью 97,8% |

|

-

Ангиография позволяет оценить степень сужения или дилатации сосуда и имеет важное значение как для подтверждения диагноза артериита Такаясу, так и для оценки динамики патологического процесса.

-

Неинвазивные методы (ультразвуковое дуплексное сканирование, КТ, МРТ, позитронно-эмиссионная томография) позволяют установить диагноз на ранней стадии заболевания, в период, когда наблюдается лишь утолщение сосудистой стенки.

-

Для активной стадии артериита Такаясу характерны увеличение СОЭ, концентрации СРБ, нормохромная нормоцитарная анемия, умеренный тромбоцитоз.

Гигантоклеточный артериит

Симптомы РП (глава 9) встречаются у 40-60% с ГКА. Диагноз ГКА следует предполагать у всех больных старше 50 лет с выраженными головными болями, нарушением зрения, симптомами РП, выраженным увеличением СОЭ (табл. 8.5).

Биопсия височной артерии является важным методом диагностики ГКА (уровень доказательности С), однако, поскольку ГКА свойственно очаговое сегментарное поражение сосудов, отрицательные результаты биопсии не позволяют полностью исключить этот диагноз. Выполнение биопсии не должно являться поводом для задержки начала терапии.

Выделяют четыре основных клинических варианта течения ГКА:

Таблица 8.5. Классификационные критерии ГКА

| Критерий | Характеристика |

|---|---|

Возраст старше 50 лет |

Развитие симптомов заболевания у лиц старше 50 лет |

Появление новых головных болей |

Появление ранее не отмечавшихся головных болей или изменение их характера и/или локализации |

Изменения височной артерии |

Болезненность при пальпации или снижение пульсации височных артерий, не связанные с атеросклерозом сонной артерии |

Увеличение СОЭ |

СОЭ более 50 мм/ч |

Изменения при биопсии височной артерии |

Васкулит с сужением просвета сосуда, повреждением интимы, диффузной воспалительной, преимущественно мононуклеарной инфильтрацией, наличием многоядерных гигантских клеток |

Требуется наличие не менее трех из пяти признаков |

|

Узелковый полиартериит

Решающее значение в диагностике узелкового полиартериита принадлежит детальному обследованию пациента с выявлением патогномоничных симптомов (табл. 8.6).

Таблица 8.6. Классификационные критерии узелкового полиартериита

| Критерий | Характеристика |

|---|---|

Снижение массы тела |

Потеря массы тела с начала заболевания на 4 кг и более, не связанная с особенностями питания |

Сетчатое ливедо |

Пятнистые, сетчатые изменения рисунка кожи на конечностях и туловище |

Боль в яичках |

Боль в яичках, не связанная с инфекцией, травмой и т.д. |

Слабость или боли в голенях |

Диффузные миалгии (исключая плечевой пояс или поясничную область), мышечная слабость или болезненность в мышцах нижних конечностей |

Невропатия |

Мононевропатия, множественный мононеврит или полиневропатия |

Диастолическое АД >90 мм рт.ст. |

АГ с уровнем диастолического АД более 90 мм рт.ст. |

Повышение в крови уровня мочевины или креатинина |

Мочевина более 40 мг/дл или креатинин более 15 мг/дл, не связанные с дегидратацией или нарушением выделения мочи |

Инфицирование вирусом гепатита В |

Наличие HBSAg или антител к вирусу гепатита В в сыворотке крови |

Изменения при артериографии |

Выявляемые при ангиографии аневризмы или окклюзии висцеральных артерий, не обусловленные атеросклерозом, фибромускулярной дисплазией и другими невоспалительными заболеваниями |

Данные биопсии |

Инфильтрация нейтрофилами артерий мелкого или среднего калибра при биопсии |

Необходимость ранней диагностики продиктована потребностью в агрессивной терапии до развития поражения жизненно важных органов.

-

У пациентов с предполагаемым диагнозом узелкового полиартериита желательно проведение гистологического исследования; наиболее информативна биопсия скелетной мышцы. При биопсии внутренних органов у больных узелковым полиартериитом высок риск развития внутреннего кровотечения.

-

При ультразвуковой доплерографии выявляют изменения в артериях почек (прежде всего, стеноз).

-

Ангиография позволяет обнаружить множественные микроаневризмы и стенозы отдельных участков артерий среднего калибра преимущественно в артериях почек, брыжейки, печени.

-

При узелковом полиартериите, ассоциированном с вирусом гепатита В, наблюдается повышение активности щелочной фосфатазы, АСТ, АЛТ, определяется HBSAg, обнаруживают ДНК вируса гепатита В.

-

При иммунологическом исследовании сыворотки крови выявляют повышение СРБ, иногда выявляют РФ, криоглобулинемию.

АНЦА-ассоциированные системные васкулиты

Решающее значение в диагностике АНЦА-СВ имеют детальное обследование пациентов, направленное на выявление патогномоничных симптомов, классификационные критерии отдельных нозологических форм АНЦА-СВ (табл. 8.7).

Предложен ряд инструментов, позволяющих выделить клинические эквиваленты патологических процессов, обусловленных некротизирующим васкулитом или гранулематозным воспалением, отсутствие которого является ключевым отличием микроскопического полиангиита от других форм АНЦА-СВ. К ним относятся так называемые суррогатные критерии гранулематоза и васкулита, представленные в табл. 8.8.

Таблица 8.7. Классификационные критерии отдельных нозологических форм системного васкулита, ассоциированного с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами

| Нозологическая форма | Критерии | Характеристика |

|---|---|---|

ГПА (Вегенера) |

Воспаление носа и полости рта |

Язвы в полости рта, гнойные или кровянистые выделения из носа |

Изменения в легких при рентгенологическом исследовании |

Узелки, инфильтраты или полости в легких |

|

Изменения анализов мочи |

Гематурия (>5 эритроцитов в поле зрения) или эритроцитарные цилиндры в осадке мочи |

|

Данные биопсии |

Гранулематозное воспаление в стенке артерии или в периваскулярном и экстраваскулярном пространствах |

|

Наличие двух критериев и более позволяет поставить диагноз с чувствительностью 88% и специфичностью 92% |

||

Эозинофильный ГПА (Черджа-Стросс) |

1. Бронхиальная астма |

Затруднение дыхания или диффузные хрипы при вдохе |

2. Эозинофилия |

Эозинофилия более 10% общего количества лейкоцитов |

|

3. Моно- или полиневропатия |

Мононевропатия, множественная мононевропатия или полиневропатия по типу «перчаток» или «чулок» |

|

4. Рентгенологические признаки легочных инфильтратов |

Мигрирующие или преходящие легочные инфильтраты, выявляемые при рентгенологическом исследовании |

|

5. Патология гайморовых пазух |

Боль или рентгенологические изменения |

|

6. Экстраваскулярная эозинофилия по данным биопсии |

Скопление эозинофилов во внесосудистом пространстве |

|

Наличие четырех критериев и более позволяет поставить диагноз с чувствительностью 85% и специфичностью 99% |

||

Микроскопический полиангиит |

Классификационные критерии не разработаны |

|

Таблица 8.8. Суррогатные критерии васкулита и гранулематоза

| Суррогатные критерии гранулематоза | Суррогатные критерии васкулита |

|---|---|

Гранулематозное воспаление при биопсии. Стойкие (>1 мес) инфильтраты/узлы в легких с распадом, образованием полостей и/или стенозирующий эндобронхит. Поражение лор-органов, глаз:

|

Гломерулонефрит:

Экстраренальный васкулит:

|

Максимально - 3 балла |

Максимально - 2 балла |

Положительные данные биопсии играют большую роль в подтверждении диагноза АНЦА-СВ (уровень доказательности С).

Диагностическое значение АНЦА при СВ представлено в главе 17.

-

Определение в сыворотке крови ЛНЦЛ прежде всего имеет значение в качестве диагностического маркера в дебюте заболевания, при отсутствии клинической активности чувствительность АНЦА снижается до 60-70%. АНЦА с цитоплазматическим типом иммунофлюоресцентного свечения или антитела к протеиназе-3 высокочувствительны и специфичны для ГПА (>90%). АНЦА с перинуклеарным типом свечения обнаруживают у 70% больных эозинофильным ГПА, но не всегда со специфичностью к миелопероксидазе. При микроскопическом полиангиите примерно с одинаковой частотой обнаруживают антитела к протеиназе-3/АНЦА с цитоплазматическим типом иммунофлюоресцентного свечения и антитела к миелопероксидазе/АНЦА с перинуклеарным типом свечения. АНЦА имеют невысокую ценность для мониторирования активности заболевания, поскольку могут присутствовать в сыворотке крови даже во время полной клинической ремиссии заболевания.

-

Активная стадия АНЦА-СВ сопровождается увеличением СОЭ, концентрации СРБ, нормохромной нормоцитарной анемией, умеренным тромбоцитозом.

IgA-васкулит (Шенлейна-Геноха)

К особенностям IgA-васкулита (Шенлейна-Геноха) у детей, в отличие от взрослых, относится четкая связь заболевания с инфекцией верхних дыхательных путей. У взрослых реже наблюдаются абдоминальный синдром и лихорадка, чаще - поражение суставов, тяжелое поражение почек и увеличение СОЭ. Диагностические критерии IgA-васкулита представлены в табл. 8.9.

Таблица 8.9. Диагностические критерии IgA-васкулита (Шенлейна-Геноха)

| Критерий | Определение |

|---|---|

Пальпируемая пурпура |

Слегка возвышающиеся геморрагические кожные изменения, не связанные с тромбоцитопенией |

Возраст моложе 20 лет |

Начало заболевания приходится на возраст моложе 20 лет |

Боли в животе |

Диффузные боли в животе, усиливающиеся после приема пищи, или ишемия кишечника (возможно развитие кишечного кровотечения) |

Данные биопсии: обнаружение гранулоцитов |

Инфильтрация гранулоцитами стенки артериол и венул |

Требуется наличие не менее трех из четырех признаков |

|

Виды, формы, условия оказания медицинской помощи

Виды оказания медицинской помощи - специализированная, в том числе высокотехнологичная, а также скорая.

Формы медицинской помощи - плановая, неотложная.

Условия оказания помощи - амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно.

ЛЕЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ

При выборе тактики лечения больных СВ рекомендуется разделять по степени тяжести заболевания, а также выделять рефрактерный вариант течения СВ. Для клинической оценки СВ и эффективности лечения применяют Бирмингемский индекс активности СВ (BVAS - Birmingham Vasculitis Activity Score) и индекс повреждения органов и систем вследствие СВ (VDI - Vasculitis Damage Index), которые являются общепринятыми международными методами клинической оценки СВ. BVAS используют для оценки конечной точки в клинических исследованиях.

Для расчета BVAS (табл. 8.10) принимают во внимание имеющиеся на момент осмотра симптомы, обусловленные СВ, которые появились или прогрессировали в течение последнего месяца. Все клинические признаки разделены на девять групп в зависимости от локализации поражения, при этом суммируются максимальные значения баллов, полученные в каждой группе (максимально возможный суммарный индекс составляет 63 балла). Уточнение BVAS требует проведения ряда рутинных лабораторных и инструментальных исследований.

Таблица 8.10. Бирмингемский индекс активности васкулита (BVAS)

| 1. Системные проявления | Баллы |

|---|---|

1. Миалгии/артралгии/артрит |

1 |

2. Лихорадка (<38,5 °C) |

1 |

3. Лихорадка (>38,5 °C) |

2 |

4. Потеря массы тела (<2 кг) |

2 |

5. Потеря массы тела (>2 кг) |

3 |

2. Кожный покров |

Баллы |

1. Пурпура/другой васкулит кожи |

2 |

2. Язвы |

4 |

3. Гангрена |

6 |

4. Множественная гангрена пальцев |

6 |

3. Слизистые оболочки/глаза |

Баллы |

1. Язвы полости рта |

1 |

2. Язвы половых органов |

1 |

3. Конъюнктивит |

1 |

4. Эписклерит/склерит |

2 |

5. Увеит |

6 |

6. Отек/геморрагии сетчатки |

6 |

7. Ретроорбитальная гранулема |

6 |

4. Лор-органы |

Баллы |

1. Выделения/заложенность носа |

2 |

2. Синусит |

2 |

3. Носовое кровотечение |

4 |

4. Кровяные корочки в носу |

4 |

5. Выделения из ушей |

4 |

6. Средний отит |

4 |

7. Глухота |

6 |

8. Охриплость/ларингит |

2 |

9. Стеноз гортани |

6 |

5. Легкие |

Баллы |

1. Одышка/астма |

2 |

2. Узелки или фиброз |

2 |

3. Инфильтрат |

4 |

4. Кровохарканье |

4 |

5. Плевральный выпот/плеврит |

4 |

6. Легочное кровотечение |

6 |

6. Сердечно-сосудистая система |

Баллы |

1. Шумы |

2 |

2. Отсутствие пульса |

4 |

3. Аортальная недостаточность |

4 |

4. Перикардит |

4 |

5. Острый ИМ |

6 |

6. Недостаточность кровообращения/кардиомиопатия |

6 |

7. Желудочно-кишечный тракт |

Баллы |

1. Боль в животе |

3 |

2. Кровавая диарея |

6 |

3. Инфаркт кишечника |

9 |

4. Панкреатит/перфорация желчного пузыря |

9 |

8. Почки |

Баллы |

1. Диастолическое АД >90 мм рт.ст. |

4 |

2. Протеинурия (>1 г или >0,2 г/с) |

4 |

3. Гематурия (>1 эритроцита или >0,2 эритроцита в 1 мл) |

8 |

4. Креатинин - 125-249 мкмоль/л |

8 |

5. Креатинин - 250-499 мкмоль/л |

10 |

6. Креатинин - >500 мкмоль/л |

12 |

7. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит |

12 |

9. Нервная система |

Баллы |

1. Органические нарушения, деменция |

3 |

2. Периферическая невропатия |

6 |

3. Множественный двигательный мононеврит |

9 |

4. Судороги |

9 |

5. Инсульт |

9 |

6. Поражение спинного мозга |

9 |

Определяют максимальные значения в каждой из девяти категорий. Суммарный индекс не превышает 63 балла |

|

В зависимости от клинической активности СВ выделяют различные фазы заболевания, ремиссию (полную или частичную) и обострение (легкое или тяжелое), которые представлены в табл. 8.11.

Таблица 8.11. Фазы клинического течения системных васкулитов

| Клиническая фаза | Индекс активности (BVAS) | Характеристика |

|---|---|---|

Полная ремиссия |

0-1 балл |

Отсутствие признаков клинической активности и необходимости в терапии при нормальном уровне СРБ |

Частичная ремиссия |

50% исходного |

Уменьшение в результате проводимого лечения индекса клинической активности на 50% исходного |

Легкое обострение |

<5 баллов |

Появление клинических признаков заболевания с увеличением общей суммы баллов до пяти |

Тяжелое обострение |

>6 баллов |

Вовлечение в воспалительный процесс жизненно важных органов или систем (легких, почек, ЦНС, ССС), что требует активного патогенетического лечения |

Понятие рефрактерного СВ подразумевает отсутствие улучшения или повышение активности СВ через 4 нед стандартной индукционной терапии, или снижение BVAS менее чем на 50% через 6 нед лечения, или персистенцию активности с сохранением по крайней мере одного крупного или трех малых признаков активности после 12 нед терапии.

Индекс повреждения VDI (табл. 8.12) устанавливает наличие и тяжесть потенциально необратимых поражений различных органов и учитывает все типы повреждений с момента начала заболевания (обусловленные непосредственно АНЦА-СВ или возникшие вследствие проводимой терапии), но только признаки, сохраняющиеся на протяжении 6 мес и более. VDI включает описание состояния 12 систем органов, максимальный счет по отдельным системам органов составляет от 1 до 7 баллов в зависимости от количества оцениваемых параметров (максимально возможный суммарный индекс составляет 47 баллов).

Таблица 8.12. Индекс повреждения органов и систем вследствие системного васкулита (VDI)

| Признак (продолжительностью ≥б мес) | Баллы |

|---|---|

Орган зрения (каждый глаз) при клинической оценке |

|

Любая катаракта |

1 |

Изменения сетчатки или атрофия зрительного нерва |

1 |

Нервная система |

|

Когнитивные нарушения (снижение памяти, трудности со счетом, плохая концентрация, трудности в разговорной речи или письме, нарушенный уровень исполнения) или большие психозы |

1 |

Судорожные припадки, требующие лечения более 6 мес |

1 |

Инсульты в анамнезе (счет 2 балла, если >1) |

1-2 |

Черепно-мозговая или периферическая невропатия (исключая зрительную) |

1 |

Поперечный миелит |

1 |

Почки |

|

Клубочковая фильтрация менее 50 мл/мин |

1 |

Протеинурия более 3,5 г/24 ч |

1 |

Или конечная стадия почечного заболевания (независимо от диализа или трансплантации) |

3 |

Легкие |

|

ЛАГ (выбухание правого желудочка или звонкий II тон) |

1 |

Легочный фиброз (физикально и рентгенологически) |

1 |

Сморщенное легкое (рентгенологически) |

1 |

Плевральный фиброз (рентгенологически) |

1 |

Инфаркт легкого (рентгенологически) |

1 |

ССС |

|

Стенокардия или аортокоронарное шунтирование |

1 |

ИМ в анамнезе (счет 2 балла, если >1) |

1-2 |

Кардиомиопатия (дисфункция желудочков) |

1 |

Поражение клапанов (диастолический или систолический шум) |

1 |

Перикардит в течение 6 мес (или перикардэктомия) |

1 |

Периферические сосуды |

|

Перемежающаяся хромота в течение 6 мес |

1 |

Небольшая потеря ткани (подушечки пальца) |

1 |

Значительная потеря ткани в анамнезе (потеря пальца или конечности) (счет 2, если более чем в одном месте) |

1-2 |

Венозный тромбоз с отеком, изъязвлением или венозным стазом |

1 |

Инфаркт, резекция кишечника (ниже двенадцатиперстной кишки), селезенки, печени или желчного пузыря в анамнезе по любым причинам (счет 2, если более чем в одном месте) |

1-2 |

Мезентериальная недостаточность |

1 |

Хронический перитонит |

1 |

Стриктуры или хирургические операции на верхней части ЖКТ |

1 |

Костно-мышечная система |

|

Мышечная атрофия или слабость |

1 |

Деформирующий или эрозивный артрит (включая вправимые деформации, исключая аваскулярные некрозы) |

1 |

ОП с переломами или коллапсом позвонков (исключая аваскулярный некроз) |

1 |

Аваскулярный некроз (счет 2 балла, если >1) |

1-2 |

Остеомиелит |

1 |

Кожа |

|

Рубцовая хроническая алопеция |

1 |

Обширное рубцевание или панникулит (кроме волосистой части и подушечек пальцев) |

1 |

Изъязвления кожи (исключая тромбоз) в течение 6 мес |

1 |

Поражение половой системы |

1 |

СД (вне зависимости от лечения) |

1 |

Малигнизация (исключая дисплазии) (счет 2 балла, если более чем в одном месте) |

1 |

Общий балл |

Макс. 47 |

Общие рекомендации по лечению системных васкулитов

Основная цель фармакотерапии СВ направлена на подавление иммунопатологических реакций, лежащих в основе заболевания. Патогенетической терапии сопутствуют мероприятия, направленные на снижение риска коморбидных заболеваний и лечение осложнений.

Патогенетическую терапию подразделяют на три этапа:

Ведение больных СВ следует осуществлять при участии экспертных центров. Все больные с впервые выявленными признаками СВ подлежат госпитализации в специализированное отделение ревматологического профиля, при тяжелом поражении почек - в нефрологическое отделение или многопрофильный стационар, желательно располагающий возможностями для проведения гемодиализа, в том числе в экстренном порядке. Необходимость программного гемодиализа не мешает активной патогенетической терапии. Более того, при успешном лечении впоследствии может исчезнуть потребность в гемодиализе.

Специальными показаниями к госпитализации пациентов, страдающих СВ, следует считать: опасность развития легочного кровотечения, быстропрогрессирующее ухудшение функций почек, протеинурию более 3 г/сут, формирование нефротического и нефритического синдромов, рецидивирующие абдоминалгии, поражение органа зрения, признаки поражения ЦНС.

В процессе лечения следует тщательно контролировать эффективность и безопасность проводимой терапии каждые 1-3 мес. Всем пациентам с СВ, находящимся в стадии стойкой ремиссии, следует проводить лабораторное исследование не менее 1 раза в полгода.

Для снижения риска развития НЛР на патогенетическую терапию необходимо проведение соответствующих профилактических мероприятий.

-

Геморрагический цистит, рак мочевого пузыря (НЛР на лечение ЦФ) - увеличение потребления жидкости (до 3 л в сутки) перед применением ЦФ и в течение 72 последующих часов, частое мочеиспускание, превентивное внутривенное введение месны - 2-меркаптоэтансульфоната натрия, использование которого снижает риск геморрагического цистита, но не предотвращает рак мочевого пузыря, который может развиться через продолжительное время после окончания лечения ЦФ, в связи с чем требуется подробное обследование больных со стойкой необъяснимой гематурией, ранее получавших лечение ЦФ (уровень доказательности В).

-

Пневмоцистная пневмония (НЛР на лечение ЦФ) - ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм) по 80/400 мг/сут или 160/800 мг через день.

-

Гастрит, язва желудка (НЛР на лечение ГК) - блокаторы Н2-рецепторов или ингибиторы протонного насоса.

-

ОП (НЛР на лечение ГК) - препараты кальция и витамина D, бисфосфонаты.

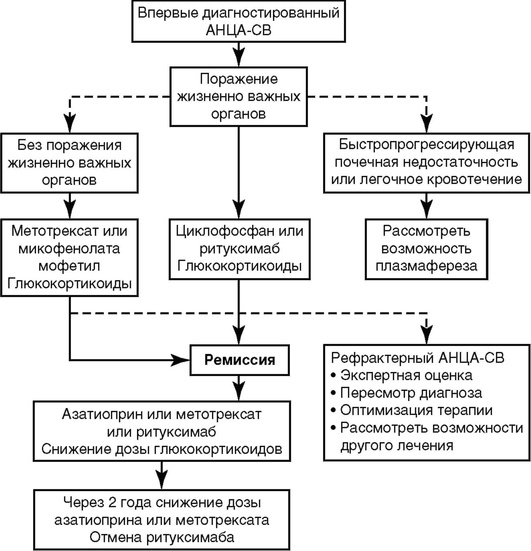

СВ мелких и средних сосудов (ГПА, микроскопический полиангиит, эозинофильный ГПА, классический узелковый полиартериит) (рис. 8.1)

-

Для индукции ремиссии впервые диагностированного СВ мелких и средних сосудов, жизнеугрожающего или с поражением жизненно важных органов рекомендовано лечение ГК в сочетании с ЦФ (для ГПА и микроскопического полиангиита - уровень доказательности А; для эозинофильного ГПА - уровень доказательности С; для классического узелкового полиартериита - уровень доказательности В) или РТМ при АНЦА-СВ (для ГПА и микроскопического полиангиита - уровень доказательности В; для эозинофильного ГПА - уровень доказательности С).

Рис. 8.1. Алгоритм лечения системного васкулита с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (пунктирными линиями отмечены альтернативные или дополнительные действия)

-

Решение об изменении схемы лечения АНЦА-СВ должно опираться на комплексное клиническое исследование, а не на результаты определения АНЦА (уровень доказательности D).

-

ЦФ назначают в виде внутривенных пульсовых введений по 15 мг/кг (<1 г) через 2 нед 1-3 раза, далее каждые 3 нед или внутрь 2 мг/кг в сутки (<200 мг/сут) со снижением дозы до 1,5 мг/кг в сутки при достижении ремиссии.

-

При повышении сывороточного креатинина или в пожилом возрасте пациента используют более низкие дозы ЦФ (табл. 8.13).

Таблица 8.13. Модификация дозы вводимого внутривенно циклофосфамида в зависимости от возраста пациента и уровня креатинина в сыворотке крови

| Возраст | Креатинин <300 ммоль/л | Креатинин 300-500 ммоль/л |

|---|---|---|

<60 |

15 мг/кг/пульс |

12,5 мг/кг/пульс |

60-70 |

12,5 мг/кг/пульс |

10 мг/кг/пульс |

>70 |

10 мг/кг/пульс |

7,5 мг/кг/пульс |

-

Лечение ЦФ продолжают 3-12 мес. Более длительный прием ЦФ ассоциируется с высокой частотой развития НЛР, в первую очередь инфекционных. Для профилактики инфекции Pneumocystis jirovecii длительно назначают ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм) (160/800 мг через день или 80/400 мг/сут).

-

До начала и во время лечения ЦФ (через 7-9 дней после каждого внутривенного введения, 1 раз в 7 дней в начале лечения per os) мониторируют показатели мочевого осадка, уровень гемоглобина, число лейкоцитов, тромбоцитов, уровень креатинина, активность АЛТ, АСТ. При уменьшении числа лейкоцитов менее 2,5х109/л, тромбоцитов менее 100х109/л, повышении концентрации АЛТ/АСТ более чем в 3 раза от верхней границы нормы лечение прекращают до купирования токсических эффектов ЦФ. Появление признаков геморрагического цистита также является противопоказанием к продолжению лечения ЦФ.

-

Лечение ЦФ сочетают с ГК в рамках комбинированной терапии. Проводят внутривенные пульсовые введения метилпреднизолона (разовая доза - <1 г) 3 дня подряд с последующим назначением ПРЕД внутрь 1 мг/кг в сутки (<80 мг) (уровень доказательности С).

-

Для индукции ремиссии в дебюте заболевания ГК следует назначать в несколько приемов, при положительной клинико-лабораторной динамике через 7-10 дней переходят на однократный прием в утренние часы. Снижение дозы ГК начинают через 3 нед на 25% каждые 4 нед до поддерживающей (0,15-0,2 мг/кг в сутки).

-

У больных с дебютом АНЦА-СВ в качестве индукционной терапии РТМ сопоставим по эффективности с ЦФ (уровень доказательности В).

-

РТМ в первую очередь назначают при рефрактерном или рецидивирующем течении АНЦА-СВ (уровень доказательности В), в том числе при локальной форме ГПА (уровень доказательности В) и эозинофильном ГПА (уровень доказательности D).

-

В качестве препарата первого ряда назначение РТМ может быть предпочтительно в случаях, когда по различным причинам в дебюте заболевания нежелательно назначение ЦФ. Отсутствуют убедительные доказательства увеличения частоты тяжелых инфекционных осложнений при назначении РТМ больным АНЦА-СВ. Другие нежелательные реакции встречаются с той же частотой, что и при использовании других схем лечения АНЦА-СВ (уровень доказательности D).

-

Рекомендованы два режима назначения РТМ: 375 мг/м2 в неделю в течение 4 нед или 1000 мг дважды с интервалом 2 нед (уровень доказательности D).

-

Для снижения риска инфузионных реакций введение РТМ осуществляют на фоне премедикации метилпреднизолоном по 250-500 мг в/в и антигистаминными препаратами (хлоропирамином 20 мг внутримышечно).

-

В дебюте АНЦА-СВ лечение РТМ сочетают с назначением ГК. Для усиления эффекта при проведении первого курса РТМ могут быть назначены высокие дозы ГК внутривенно или per os (уровень доказательности D).

-

При развитии рецидива АНЦА-СВ после ремиссии, индуцированной РТМ, рекомендован повторный курс РТМ, при этом могут быть эффективны более низкие дозы РТМ (500-1000 мг) (уровень доказательности D). Для снижения риска рецидива можно рассматривать превентивное назначение повторного курса РТМ.

-

-

Для индукции ремиссии АНЦА-СВ без поражения жизненно важных органов рекомендовано лечение ГК в сочетании с МТ (уровень доказательности А) или ММФ (уровень доказательности В), которые не применяют для индукции ремиссии при менингеальном синдроме, ретроорбитальном поражении, легочном кровотечении, впервые диагностированном множественном мононеврите, вовлечении сердца или мезентериальных сосудов.

-

ММФ назначают в дозе 1 г/сут (разделенной на два приема), в случае хорошей переносимости увеличивают до 2 г/сут (в 1-2 приема), с продолжительностью не менее 6 мес. Поскольку установлены ренопротективные свойства ММФ, он может обладать определенными преимуществами при лечении больных с поражением почек.

-

МТ назначают в дозе 20-25 мг в неделю при отсутствии признаков поражения почек в случаях недеструктивного поражения носа и придаточных пазух (без нарушения обоняния или глухоты), неязвенного поражения кожи, миозита скелетных мышц, узелков в легких без деструкции и кровохарканья, наличия противопоказаний к ЦФ или РТМ или отсутствии возможности их применения.

-

-

Плазмаферез применяют в случаях дебюта или рецидива АНЦА-СВ с тяжелой почечной недостаточностью (уровень креатинина в сыворотке крови >500 мкмоль/л) (уровень доказательности В) или легочным кровотечением (уровень доказательности С).

-

После достижения полной клинико-лабораторной ремиссии длительность поддерживающей терапии должна составлять не менее 24 мес (уровень доказательности D).

-

Для поддержания ремиссии АНЦА-СВ рекомендуется использовать комбинацию низких доз ГК в сочетании с АЗА, РТМ, ММФ; у больных без тяжелого поражения почек и легких - МТ по 20-25 мг/нед (ГПА и микроскопический полиангиит: АЗА - уровень доказательности В; РТМ - уровень доказательности В; МТ - уровень доказательности 1В; ММФ - уровень доказательности 1В; эозинофильный ГПА: АЗА - уровень доказательности С). Через год лечения АЗА возможно снижение дозы до 1,5 мг/кг в сутки (уровень доказательности В); ранняя отмена поддерживающей терапии связана с риском рецидива.

-

При наличии противопоказаний (или плохой переносимости) к назначению АЗА может быть рекомендован ЛЕФ по 20-40 мг/сут (уровень доказательности В).

-

Проведение трансплантации почки больным в стадии терминальной почечной недостаточности ограничено повышенным риском инфекций на фоне применения иммунодепрессантов и тяжелой атрофии слизистой оболочки дыхательных путей при ГПА.

IgA-васкулит (Шенлейна-Геноха).

Поскольку доказательная база выбора терапевтической стратегии при IgA-васкулите отсутствует до настоящего времени, лечение строится на принципах индивидуального подхода с применением комплексных методов (этиотропная, патогенетическая, симптоматическая терапия и лечение осложнений).

-

Двигательный режим должен быть ограничен на высоте кожной пурпуры, при абдоминальном и суставном синдромах. Следует исключить из диеты облигатные аллергены и продукты, на которые в анамнезе были отмечены аллергические реакции, избегать вакцинаций, проведения проб с бактериальными антигенами. Показана санация хронических очагов инфекции (носоглотки, полости рта, желчных путей, желудка и кишечника).

-

У пациентов с преимущественным поражением кожи эффективно применение СУЛЬФ (500-1000 мг 2 раза в сутки), колхицина® (1-2 мг/сут), ГК (уровень доказательности D).

-

При поражении ЖКТ с интенсивными абдоминальными болями, желудочно-кишечным кровотечением, обусловленным васкулитом, показано внутривенное капельное введение ПРЕД в дозе 300-500 мг/сут 3 инфузии с последующим назначением ПРЕД per os по 0,5 мг/кг в сутки в течение 2-3 нед и быстрым снижением дозы (по 5 мг каждые 3 сут) до полной отмены.

-

При тяжелом поражении почек оправдано применение высоких доз ГК, цитостатиков (ЦФ, АЗА, циклоспорина, ММФ) и/или сеансов плазмафереза, внутривенно человеческого иммуноглобулина (уровень доказательности D).

-

ПРЕД внутрь по 1 мг/кг в сутки в течение 4-6 нед с последующим снижением дозы по 2,5 мг/нед до полной отмены или внутривенные пульсовые введения метилпреднизолона по 15 мг/кг в сутки ежедневно 3 инфузии повторно каждые 3-4 нед (всего 6-20 курсов).

-

Внутривенный иммуноглобулин по 400-1000 мг/кг в течение 1-5 сут с повторными курсами 1 раз в месяц на протяжении 6 мес.

-

При тяжелом поражении почек имеются сообщения об эффективности комбинации ГК и АЗА, ГК и ЦФ с антиагрегантами (дипиридамолом) и/или антикоагулянтами (гепарином, варфарином).

-

При гломерулонефрите с умеренной протеинурией (0,5-1,0 г/сут) обосновано назначение лекарственных средств, влияющих на неиммунные механизмы прогрессирования поражения почек: ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента или антагонистов рецепторов ангиотензина II, статинов.

-

СВ крупных сосудов.

-

Для индукции ремиссии при артериите Такаясу и ГКА применяют монотерапию ГК, что позволяет достигать ремиссии и поддерживать ее (уровень доказательности С).

-

При тяжелом течении СВ крупных сосудов дозу ГК следует увеличивать до 60-80 мг/сут или применять внутривенные пульсовые введения метилпреднизолона с последующим переходом на прием ПРЕД внутрь по 20-30 мг/сут. Неотложное внутривенное пульсовое введение метилпреднизолона рекомендовано при поражении органа зрения, поскольку при раннем активном лечении возможно полное или частичное восстановление зрения.

-

Больным ГКА не следует назначать ГК в альтернирующем режиме, поскольку это может повысить риск рецидива. Если в течение 6 мес на фоне приема ПРЕД по 2,5 мг/сут клинические проявления ГКА отсутствуют, лечение может быть прекращено (уровень доказательности D).

-

В случае рецидива ГКА после отмены ГК, при отсутствии симптомов поражения органа зрения или нервной системы, могут быть эффективны редуцированные дозы ПРЕД (5-10 мг/сут).

-

Присоединение МТ показано при рефрактерном течении артериита Такаясу (в дозе 20-25 мг/нед) и ГКА (10-15 мг/нед) в сочетании с ГК.

-

В случае рефрактерного течения артериита Такаясу и ГКА может быть эффективно применение ЦФ и ТЦЗ.

-

Всем больным ГКА для снижения риска развития цереброваскулярных и кардиоваскулярных катастроф рекомендуется назначать низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (Аспирина♠) (75-150 мг/сут) (уровень доказательности С).

-

При артериите Такаясу реконструктивные операции сопряжены с меньшим риском рестеноза, чем ангиопластика или стентирование. Оперативные вмешательства следует проводить в неактивной фазе болезни и в центрах, имеющих достаточный опыт их проведения (уровень доказательности С).

Список литературы

-

Jennette J.C., Falk R.J., Bacon P.A. et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides // Arthritis Rheum. 2013. Vol. 65, N 1. P. 1-11.

-

Mukhtyar C., Guillevin L., Cid M. et al. EULAR recommendations for the management of primary small and medium vessel vasculitis // Ann. Rheum. Dis. 2009. Vol. 68. P. 310-317.

-

Mukhtyar C., Guillevin L., Cid M. et al. EULAR recommendations for the management of large vessel vasculitis // Ann. Rheum. Dis. 2009. Vol. 68. P. 318-323.

-

Basu N., Watts R., Bajema I. et al. EULAR points to consider in the development of classification and diagnostic criteria in systemic vasculitis // Ann. Rheum. Dis. 2010. Vol. 69. P. 1744-1750.

-

Bosch X., Guilabert А., Espinosa G. et al. Treatment of atineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis // JAMA. 2007. Vol. 298. P. 655-669.

-

Guerry M.-J., Brogan P., Bruce I. et al. Recommendations for the use of rituximab in anti-neutrophil cytoplasm antibody-associated vasculitis // Rheumatology (Oxford). 2012. Vol. 51. P. 634-643.

-

Бекетова Т.В. Перспективы применения Ритуксимаба при васкулитах, ассоциированных с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами // Науч.-практ. ревматология. 2010. № 4, прил. 1. С. 80-90.

-

Osman M., Pagnoux C., Dryden D.M. et al. The role of biological agents in the management of large vessel vasculitis (LVV): a systematic review and metaanalysis // PLoS One. 2014 Dec 17. Vol. 9, N 12. Article ID e115026. doi: 10.1371/ journal.pone.0115026.

-

Luqmani R.A., Bacon P.A., Moots R.J. et al. Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS) in systemic necrotizing vasculitis // QJM. 14994 Nov. Vol. 87, N 11. P. 671-678.

-

Mukhtyar C., Lee R., Brown D. et al. Modification and validation of the Birmingham Vasculitis Activity Score (version 3) // Ann. Rheum. Dis. 2009. Vol. 68. P. 1827-1832. doi: 10.1136/ard.2008.101279.

-

Exley A.R., Bacon P.A., Luqmani R.A. et al. Development and initial validation of the Vasculitis Damage Index for the standardized clinical assessment of damage in the systemic vasculitis // Arthritis Rheum. 1997 Feb. Vol. 40, N 2. P. 371-380.

-

Bhamra K., Luqmani R. Damage assessment in ANCA-associated vasculitis // Curr. Rheumatol. Rep. 2012. Vol. 14, N 6. P. 494-500.

-

Hellmich B., Flossmann O., Gross W.L. et al. EULAR recommendations for conducting clinical studies and/or clinical trials in systemic vasculitis: focus on anti-neutrophil cytoplasm antibody-associated vasculitis // Ann. Rheum. Dis. 2007. Vol. 66. P. 605-17. doi: 10.1136/ard.2006.062711.

-

Yates M., Watts R.A., Bajema I.M. et al. EULAR/ERA-EDTA recommendations for the management ofANCA-associated vasculitis // Ann. Rheum. Dis. 2016 Jun 23. pii: annrheumdis-2016-209133. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209133.

-

De Groot K., Harper L., Jayne D.R. et al. Pulse versus daily oral cyclophosphamide for induction of remission in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis: a randomized rial // Ann. Intern. Med. 2009. Vol. 150. P. 670-680. doi: 10.7326/0003-4819-150-10-200905190-00004.

-

Guillevin L., Cordier J.F., Lhote F. et al. A prospective, multicenter, randomized trial comparing steroids and pulse cyclophosphamide versus steroids and oral cyclophosphamide in the treatment of generalized Wegener’s granulomatosis // Arthritis Rheum. 1997. Vol. 40. P. 2187-2198. doi: 10.1002/1529-0131(199712)40: 12 <2187.

-

Harper L., Morgan M.D., Walsh M. et al. Pulse versus daily oral cyclophosphamide for induction of remission in ANCA-associated vasculitis: long-term follow-up // Ann. Rheum. Dis. 2012. Vol. 71. P. 955-960. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200477.

-

Jones R.B., Tervaert J.W., Hauser T. et al. Rituximab versus cyclophosphamide in ANCA-associated renal vasculitis // N. Engl. J. Med. 2010. Vol. 363. P. 211-220. doi: 10.1056/NEJMoa0909169.

-

Stone J.H., Merkel P.A., Spiera R. et al. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated vasculitis // N. Engl. J. Med. 2010. Vol. 363. P. 221-32. doi: 10.1056/NEJMoa0909905.

-

Dejaco C., Singh Y.P., Perel P. et al. European League Against Rheumatism; American College of Rheumatology. 2015 Recommendations for the management of polymyalgia rheumatica: a European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology collaborative initiative // Ann. Rheum. Dis. 2015. Vol. 74, N 10. P. 1799-1807. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207492.