Российские клинические рекомендации. Ревматология / Е. Л. Насонов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-4261-6 |

Аннотация

Издание содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным ревматическим заболеваниям и синдромам, подготовленные Ассоциацией ревматологов России. Они детально описывают действия врача по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации. Соблюдение международной методологии при подготовке клинических рекомендаций гарантирует их современность, достоверность, обобщение лучшего мирового опыта и знаний, применимость на практике. Поэтому клинические рекомендации имеют преимущества перед традиционными источниками информации (учебники, монографии, руководства) и позволяют врачу принимать обоснованные клинические решения. Клинические рекомендации по ревматологии предназначены практикующим врачам-ревматологам, терапевтам, врачам всех специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов.

ВВЕДЕНИЕ

Идиопатические воспалительные миопатии (ИВМ) - редкие аутоиммунные РЗ, которые включают четыре основных подтипа: ДМ, ПМ, аутоиммунную некротизирующую миопатию и миозит с включениями. Заболеваемость ИВМ составляет 1,4-5,9 случая на 100 тыс. человек с гендерным преобладанием женщин (3:1) и имеет бимодальное возрастное распределение с пиками в 5-15 и 45-55 лет. ДМ встречается в любом возрасте, ПМ - преимущественно после второй декады жизни. По различным данным, в 7-20% всех случаев ИВМ составляет миозит [чаще ДМ (23,5%), чем ПМ (3,8%)], ассоциированный со злокачественными новообразованиями.

Диагноз базируется на клиническом, лабораторно-инструментальном и гистологическом исследованиях. Стратегия лечения ИВМ строится по принципу «Лечение до достижения цели» (Treat to target) и включает раннюю диагностику ИВМ и активное лечение ГК в комбинации с БПВП и ГИБП.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИВМ представляют собой группу редких гетерогенных по клинико-иммунологическим и морфологическим характеристикам аутоиммунных заболеваний, характеризующихся воспалительным поражением поперечно-полосатой мускулатуры с развитием прогрессирующей мышечной слабости и включающих следующие основные подтипы.

-

ПМ - характеризуется симметричной мышечной слабостью проксимальных отделов конечностей, шеи, глоточных мышц, мышц голосовых связок (дисфагией, дисфонией) и, как правило, подострым началом.

-

ДМ - характеризуется аналогичным в целом мышечным поражением в сочетании с кожными изменениями: параорбитальной гелиотропной сыпью, эритемой/папулами Готтрона на разгибательных поверхностях конечностей, реже кальцификацией мягких тканей.

-

Ювенильный ДМ - ДМ, развивающийся до 18 лет. В отличие от взрослой формы, характеризуется более острым течением, конституциональными проявлениями и ярко выраженными кожными изменениями (язвенно-некротическим васкулитом и др.).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ СОСТОЯНИЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ)

Клиническая классификация.

Классификационные диагностические критерии (Bohan, Peter, 1975).

-

Симметричная слабость проксимальных отделов конечностей, прогрессирующая в течение от нескольких недель до нескольких месяцев.

-

Морфологические изменения: некроз и воспалительная инфильтрация мышечных волокон.

-

Повышение уровня мышечных ферментов в сыворотке крови: креатин-фосфокиназы (КФК), лактатдегидрогеназы, АСТ, АСТ.

-

Электромиографические признаки воспалительной миопатии: короткие, низкоамплитудные, полифазные потенциалы двигательных единиц и спонтанная активность мышечных волокон в состоянии расслабления - потенциалы фибрилляции и положительные острые волны.

Диагностические критерии миозита с включением представлены в табл. 7.1.

Предварительные диагностические критерии антисинтетазного синдрома (Solomon J., 2011).

Диагноз/группа диагнозов в соответствии с МКБ-10.

Стратификация риска - при необходимости.

Таблица 7.1. Диагностические критерии миозита с включениями

| Клинико-патологически определенный миозит с включениями | Клинически определенный миозит с включениями | Возможный миозит с включениями | |

|---|---|---|---|

Длительность нарастания симптоматики |

>12 мес |

>12 мес |

>12 мес |

Возраст |

>45 лет |

>45 лет |

>45 лет |

Паттерн мышечной слабости |

Слабость разгибателей колена больше слабости сгибателей бедер и/или слабость сгибателей пальцев больше слабости мышц, отводящих плечо |

Слабость разгибателей колена больше слабости сгибателей бедер и слабость сгибателей пальцев больше слабости мышц, отводящих плечо |

Слабость разгибателей колена больше слабости сгибателей бедер или слабость сгибателей пальцев больше слабости мышц, отводящих плечо |

Морфологическая картина |

Все воспалительные эндомизиальные инфильтраты с повышенной экспрессией антигенов главного комплекса гистосовместимости класса I, очерченные вакуоли, отложение амилоида или 15-18 нм тубуло-филаментов |

Один или больше, но не все воспалительные эндомизиальные инфильтраты с повышенной экспрессией МНС-I, очерченные вакуоли, отложение амилоида или тубуло-филаментов |

Один или больше, но не все воспалительные эндомизиальные инфильтраты с повышенной экспрессией МНС-I, очерченные вакуоли, отложение амилоида или тубуло-филаментов |

Уровень сывороточной КФК |

Повышение КФК не более чем в 15 раз |

Повышение КФК не более чем в 15 раз |

Повышение КФК не более чем в 15 раз |

Виды, формы, условия оказания медицинской помощи

Виды оказания медицинской помощи - специализированная, в том числе высокотехнологичная.

Формы медицинской помощи - плановая, неотложная.

Условия оказания помощи - амбулаторно, стационарно.

Показания к госпитализации: пациенты с впервые диагностированной ИВМ, наличие у пациента ИПЛ, обострение заболевания или развитие интеркуррентной инфекции на фоне лечения, появление симптомов, диктующих необходимость исключения онкологической патологии.

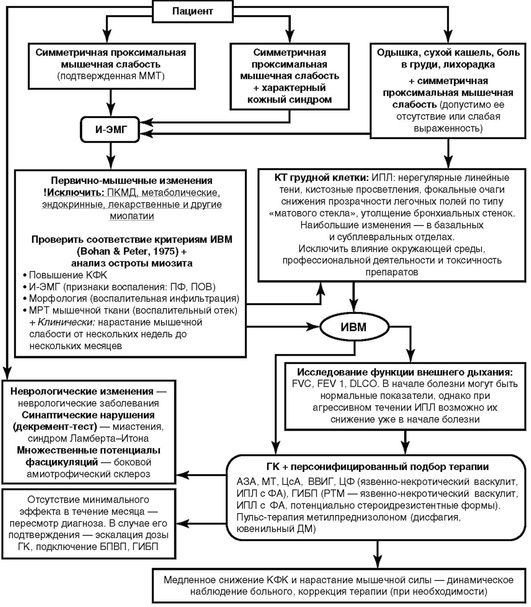

Графическое представление (схема процесса) ведения пациента с ИВМ отражено на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Первичный осмотр, дифференциальная диагностика и ведение больного с идиопатической воспалительной миопатией

Методы диагностики заболевания/состояния

Диагностика заболевания основана на анализе жалоб, анамнеза, общего осмотра и данных лабораторно-инструментальных методов исследования с учетом классификационных критериев.

Физикальное обследование пациентов и оценку активности болезни проводят в соответствии рекомендациями Международной мультидисциплинарной группы экспертов (IMACS - International Myositis Assessment and Clinical Studies Group).

Оценка мышечной силы - мануальное мышечное тестирование (ММТ) групп мышц. К ним относятся следующие.

-

Проксимальные мышцы: трапециевидные, дельтовидные (средняя порция), двуглавые мышцы плеча♠ , большие ягодичные мышцы♠ , средние ягодичные мышцы♠ , подвздошно-поясничные мышцы, мышцы задней поверхности бедра, четырехглавые мышцы бедра♠ .

-

Дистальные мышцы: разгибатели кисти♠ , сгибатели кисти, тыльные сгибатели стопы♠ , плантарные сгибатели стопы.

Данные ММТ оценивают по 10-балльной шкале (табл. 7.2).

Таблица 7.2. Оценка мышечной силы в баллах

| Баллы | Выполняемые движения |

|---|---|

Нет движения |

|

0 |

Нет никакого сокращения мышцы |

Движение в горизонтальной плоскости |

|

1 |

Частичный объем движения в горизонтальной плоскости |

2 |

Полный объем движения в горизонтальной плоскости |

Движение в вертикальной плоскости |

|

3 |

Частичное движение в вертикальной плоскости |

4 |

Полное движение с постепенным непроизвольным опусканием конечности |

5 |

Больной удерживает позицию без давления врача |

6 |

Больной удерживает позицию против легкого давления врача |

7 |

Больной удерживает позицию при давлении врача от легкого до умеренного |

8 |

Больной удерживает конечность при умеренном давлении врача |

9 |

Больной удерживает позицию при давлении врача от умеренного до сильного |

10 |

Больной удерживает позицию против сильного давления врача |

Счет мануального мышечного тестирования.

-

ММТ 8 - сумма восьми обозначенных звездочкой (♠) мышц (N - 80 баллов). Оценивается на одной стороне.

-

Аксиальный счет (N - 20 баллов) - сумма тестирования сгибателей и разгибателей шеи.

-

Проксимальный счет (N - 160 баллов) - сумма двустороннего тестирования проксимальных мышц.

-

Дистальный счет (N - 80 баллов) - сумма двустороннего тестирования дистальных мышц.

-

Общий счет (ММТ 24) (N - 260 баллов) - сумма аксиального, дистального и проксимального индексов.

Оценка кожного поражения. Оценивается наличие кожных проявлений, представленных в табл. 7.3.

Таблица 7.3. Оценка кожных изменений

| Активность кожного поражения (манифестация) | |

|---|---|

Характеристика поражения |

Васкулопатия |

1. Папулы/эритема Готтрона |

9. Livedo reticularis |

2. Гелиотропная сыпь |

10. Ульцерации |

Эритематозные поражения |

11. Поражение слизистых оболочек |

3. Эритема на лице и скулах |

12. Околоногтевые капилляриты |

4. Линейная эритема на разгибательных поверхностях |

Поражение кожи рук |

5. Сыпь в зоне декольте (V-зоне) |

13. «Рука механика» |

6. Сыпь на спине, в области «шали» |

14. Гипертрофия кутикулы |

7. Эритема, не зависящая от инсоляции |

Активность других поражений |

8. Эритродерма |

15. Подкожный отек |

16. Панникулит |

|

17. Алопеция |

|

Оценка активности ИВМ. Активность ИВМ оценивается по шкалам, представленным в табл. 7.4.

Таблица 7.4. Оценка активности идиопатической воспалительной миопатии

| Индекс | Методы оценки |

|---|---|

I. MYOACT (Myositis Disease Activity Assessment Visual Analogue Scales) - оценка активности болезни по ВАШ |

Оцениваемые системы: конституциональная, кожная, скелетная, ЖКТ, легочная, кардиваскулярная патология. Сумма значений, полученных по ВАШ для каждой системы, деленная на возможный максимальный счет |

II. MDAAT (Miozitis Dizisease Activity Assessment Tool) - оценка активности болезни по клиническим проявлениям |

0 - проявление не существует; 1 - клинически значимое улучшение за последние 4 нед; 2 - проявление в течение последних 4 нед без существенного изменения; 3 - клинически значимое ухудшение за последние 4 нед; 4 - новое клиническое проявление; NA - клиническое проявление не может быть оценено |

III. MITAX (Myositis Intention to Treat Activity Index) - оценка активности болезни в зависимости от необходимого лечения, категории: А, В, С, D или E |

A (9 баллов) - высокая активность, требуются высокие дозы ГК, комбинация с высокими дозами БПВП или внутривенным иммуноглобулином. B (3 балла) - требуются умеренные дозы ГК, БПВП, внутривенного иммуноглобулина, антималярийных препаратов, НПВП или топических стероидов. С (1 балл) - умеренная активность, требуется только симптоматическая терапия. Дозы ГК или БПВП более низкие, чем в категории «В». D (0 баллов) - поражение было, но в настоящее время активности нет, медикаментозного лечения не требуется. Е (0 баллов) признаков поражения не было и ранее. Счет: сумма худших значений для каждой из систем, деленных на максимально возможный счет |

Лабораторные исследования

Общий анализ крови. Изменения неспецифичны, увеличение СОЭ наблюдается редко (преимущественно при развитии системных проявлений).

Биохимическое исследование. КФК - наиболее чувствительный и специфичный маркер мышечного некроза, коррелирует с выраженностью мышечной слабости. Важное диагностическое значение также имеет определение АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназы, альдолазы. Активность ферментов следует определять до проведения игольчатой электромиографии, так как возможно неспецифическое увеличение их концентрации вследствие травматизации мышечной ткани.

При массивном мышечном повреждении может наблюдаться снижение уровня сывороточного креатинина.

Иммунологические исследования. Антинуклеарные антитела (АНА) обнаруживают у 24-60% больных ДМ, 16-40% - ПМ и у 20% пациентов с миозитом с включениями. При наличии очень высоких титров АНА вероятен перекрестный синдром с другими системными заболеваниями соединительной ткани. Важное диагностическое значение имеет определение миозит-специфических [анти-Jо-1,анти-Мi-2, частицы сигнального распознавания (SRP) и др.] и миозит-ассоциированных [анти-RNP, анти-Sc170, антицентромерных, антител к антигену Смита, анти-Ro (SSA) и анти-La (SSB)] антител.

Анализ мочи. Протеинурия - редко. Изменение цвета мочи (красная, бурая) может быть связано с миоглобинурией - следствием массивного рабдомиолиза (уровень доказательности В).

Морфологическое исследование проксимальной мышцы является важным признаком ИВМ, так как в мышечных образцах можно выявить четкие специфические гистологические признаки каждого из подтипов ИВМ (уровень доказательности А). Особенно важен правильный выбор места взятия биоптата. Оптимизации выбора места взятия биоптата способствует МРТ мышц. Предпочтительна открытая биопсия мышцы, позволяющая получить достаточно большой образец, подходящий для обнаружения разнообразных по выраженности и характеру воспалительных очагов.

Инструментальные исследования

-

Электромиографическое исследование игольчатыми электродами (игольчатая электромиография). Для первично-мышечного воспалительного поражения характерна триада признаков: 1 - снижение средних потенциалов двигательных единиц и их амплитуды; 2 - полифазия, псевдополифазия; 3 - спонтанная активность мышечных волокон в состоянии расслабления (потенциалы фибрилляции и положительные острые волны). Нормальная электрическая активность у никогда не получавших ГК больных позволяет исключить диагноз, за исключением пациентов с амиопатическими формами болезни. Игольчатая электромиография используется также для оценки эффективности терапии.

-

МРТ мышц - чувствительный метод оценки мышечной ткани, позволяющий определить наличие и выраженность миозита, а также с достаточно высокой точностью предположить миозит с включениями и провести дифференциальную диагностику с другими миопатиями, в том числе с пояснично-конечностными мышечными дистрофиями.

-

Ультрасонография. Ультразвуковая мышечная визуализация является вспомогательным неинвазивным методом к другим диагностическим исследованиям нервно-мышечной патологии. Применяется как для идентификации миозита, так и для дифференциальной диагностики, например пояснично-конечностных мышечных дистрофий, бокового амиотрофического склероза (визуализация патогномоничных фасцикуляций).

-

Рентгеновская КТ с высоким разрешением легких. Применяется для диагностики поражения легких при миозит-ассоциированном ИПЛ. Характерная картина включает нерегулярные линейные тени, кистозные просветления, фокальные очаги снижения прозрачности легочных полей по типу «матового стекла», утолщение бронхиальных стенок. Наибольшие изменения выявляются в базальных и субплевральных отделах.

-

Исследование функции внешнего дыхания. Миозит-ассоциированное ИПЛ характеризуется снижением общей емкости легких, функциональной остаточной емкости, форсированной жизненной емкости, форсированного экспираторного объема за первую секунду, диффузионной способности угарного газа.

Факторы риска неблагоприятного прогноза

Факторы риска неблагоприятного прогноза при ИВМ следующие.

-

Принадлежность больных к таким подтипам ИВМ, как антисинтетазный синдром, миозит с включением и аутоиммунная некротизирующая миопатия.

-

Низкие показатели форсированной жизненной емкости легких (<60%), диффузионная способность угарного газа менее 45% в начале болезни и повышение систолического давления в легочной артерии.

-

Гистологическая картина обычной интерстициальной пневмонии или диффузного альвеолярного повреждения при биопсии легочной ткани.

-

Нейтрофильный альвеолит при проведении бронхо-альвеолярного лаважа.

-

Поздняя диагностика ИВМ - риск хронизации миозита с исходом в фиброз.

-

Неадекватно малая инициальная доза ГК - риск хронизации миозита с исходом в фиброз.

-

Язвенно-некротический васкулит, кожный зуд - риск выявления злокачественного новообразования.

-

Быстрое (<3 мес) нарастание клинической картины - риск выявления злокачественного новообразования.

Модели пациента

-

Больной с вероятной ИВМ - специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях и/или условиях стационара.

-

Больной с острой, впервые выявленной ИВМ - медицинская помощь в условиях специализированного стационара с последующим переходом на этап амбулаторной помощи и/или дневного стационара.

-

Больной с обострением ИВМ - зависит от тяжести обострения: специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях и/или условиях стационара.

-

Больной с хроническим течением ИВМ - специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях.

-

Больной с миозитом, ассоциированным со злокачественными новообразованиями, - медицинская помощь в условиях специализированного онкологического стационара при консультативной поддержке ревматолога.

-

Больной с миозитом с включениями - специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях и/или в условиях стационара.

Методы лечения заболевания/состояния

Основные цели фармакотерапии

Достижение полного клинического ответа (отсутствия клинико-лабораторной активности в течение >6 мес на фоне терапии) или ремиссии болезни.

Общие рекомендации

Общие рекомендации следующие.

-

Лечение пациентов с ИВМ должны проводить врачи-ревматологи с привлечением врачей других специальностей.

-

Следует рекомендовать пациентам исключить факторы, повышающие риск развития НЛР на терапию ГК: употребление глюкозосодержащих продуктов, включая мед и сладкие фрукты (риск стероидного СД), прием острой пищи (предотвращение язвенных осложнений).

-

Следует рекомендовать избегать факторов, которые могут спровоцировать обострение болезни, таких как инсоляция, контакты с инфекционными больными, проведение вакцинаций (только по жизненным показаниям), физические и эмоциональные перегрузки.

-

Следует избегать внутримышечных инъекций, проведение которых может способствовать как формированию постинъекционных кальцинатов, так и стать причиной ложноположительных результатов КФК.

Основные принципы терапии глюкокортикоидами при идиопатических воспалительных миопатиях

Лечение ИВМ основано на применении ГК, основные принципы которого следующие.

-

Раннее начало терапии (в течение первых 3 мес от дебюта болезни).

-

Суточную дозу ГК в начале лечения следует разделить на три приема (оценка переносимости) с интервалом 2-4 ч, предпочтительно до 12 ч, затем по возможности перевести на однократный прием в ранние утренние часы.

-

Оценку эффективности терапии проводят через 2-4 нед от начала лечения ГК (снижение КФК, уменьшение интенсивности кожных проявлений, нарастание мышечной силы и уменьшение воспалительной активности по данным игольчатой электромиографии).

-

Снижение дозы ГК - не ранее чем через 3 мес в случае нормализации КФК, исчезновения спонтанной активности при игольчатой электромиографии.

-

Поддерживающая доза ГК индивидуальна, но не более 10 мг/сут.

-

Пульс-терапия ГК применяется главным образом при тяжелых резистентных формах, в случае дисфагии и развития системных проявлений (миокардита, ИПЛ с фиброзирующим альвеолитом).

Базисные противовоспалительные препараты

Назначают следующие базисные противовоспалительные препараты.

ЦФ в дозе 800-1000 мг/мес или 400 мг через 2 нед в месяц внутривенно капельно показан при ИПЛ и язвенно-некротическом васкулите.

-

ММФ в начальной дозе 500 мг 2 раза в сутки с последующим титрованием дозы до 1000 мг 2 раза в сутки при резистентном поражении кожи.

-

ГХ по 200-400 мг/сут при резистентном поражении кожи. Может быть использован для поддерживающей терапии в сочетании с низкими дозами ГК.

-

Внутривенный иммуноглобулин назначают по 1 г/кг в месяц в течение 4-6 мес. Потенциальным показанием к введению внутривенного иммуноглобулина являются тяжелая дисфагия, тяжелый миозит, ювенильный ДМ. Перед началом введения - контроль IgA в сыворотке крови пациента.

-

Плазмаферез следует использовать главным образом у больных с тяжелым, резистентным к другим методам лечения ИВМ в сочетании с ГК и МТ.

-

РТМ назначают при наличии прогностически неблагоприятных факторов (например, при антисинтетазном синдроме, тяжелом ИПЛ и исходно низкими показателями жизненной емкости легких и диффузионной способности угарного газа), высоком уровне миозит-специфических антител и для лечения потенциально резистентных подтипов, включая SRP-ассоциированную аутоиммунную некротизирующую миопатию.

Ведение пациентов с хроническим течением болезни, в том числе связанным с недостаточной инициальной дозой ГК или ранним и быстрым темпом ее снижения.

Сложность ведения пациентов обусловлена развитием фиброзной и жировой инволюции мышечной ткани (подтверждается при МРТ мышц). Клинически у таких пациентов сохраняется проксимальная мышечная слабость, но показатели активности болезни (КФК, данные игольчатой электромиографии, биоптата мышечной ткани) не свидетельствуют в пользу текущего воспалительного процесса, то есть отсутствует субстрат для терапии ГК. В таких случаях целесообразно следующее.

Реабилитационные мероприятия

Важное значение имеют реабилитационные мероприятия, направленные на оптимизацию подвижности, предотвращение формирования контрактур, а также снижение риска развития ОП и повышения массы тела в связи с высокой дозой ГК и иммобилизацией.

Физические нагрузки проводят дифференцированно в зависимости от стадии заболевания.

-

В острой фазе болезни (начиная с 2-3-й недели) показаны пассивные упражнения и напряжение мышц 2 раза в неделю.

-

В тяжелых случаях пассивные упражнения проводят в течение 3 мес, до нарастания мышечной силы.

-

В стадии выздоровления - изометрические, затем изотонические упражнения. В хронической стадии - анаэробные упражнения.

-

Обязательно выполнение дыхательных вентиляционных упражнений (особенно при ИПЛ).

Меры по профилактике заболевания/состояния

Меры по профилактике следующие.

-

Проведение игольчатой электромиографии не реже 1 раза в 6 мес, при ремиссии - 1 раз в год.

-

Лабораторное исследование для мониторинга безопасности терапии.

-

Следует рекомендовать пациентам избегать факторов, которые могут спровоцировать обострение болезни (инсоляция, интеркуррентные инфекции, стресс, травмы и др.).

-

Скрининговое проведение онкопоиска не реже 1 раза в год в течение первых 5 лет болезни.

Список литературы

-

Bohan A., Peter J. Polymyositis and dermatomyositis (first of two parts) // N. Engl. J. Med. 1975. Vol. 292. P. 344-347.

-

Bohan A., Peter J. Polymyositis and dermatomyositis (second oftwo parts) // N. Engl. J. Med. 1975. Vol. 292. P. 403-407.

-

Dalakas M. Inflammatory muscle diseases // N. Engl. J. Med. 2015. Vol. 372. P. 1734-1747.

-

Ghirardello A., Bassi N., Palma L. et al. Autoantibodies in polymyositis and dermatomyositis // Curr. Rheumatol. Rep. 2013. Vol. 15. P. 335. doi: 10.1007/ s11926-013-0335-1.

-

Gordon P., Winer J., Hoogendijk J., Choy E. Immunosuppressant and immunomodulatory treatment for dermatomyositis and polymyositis // Cochrane Database Syst. Rev. 2012. Vol. 8. CD003643.

-

Rider L., Werth V., Huber A. et al. Measures of adult and juvenile dermatomyositis, polymyositis, and inclusion body myositis: Physician and Patient/Parent Global Activity, Manual Muscle Testing (MMT), Health Assessment Questionnaire (HAQ)/Childhood Health Assessment Questionnaire (C-HAQ) // Arthritis Care Res. (Hoboken). 2011. Vol. 63. P. S118-157.

-

Vermaak E., Tansley S., McHugh N. The evidence for immunotherapy in dermatomyositis and polymyositis: a systematic review // Clin. Rheumatol. 2015. Vol. 34. P. 2089-2095.

-

Tieu J., Lundberg I.E., Limaye V. Idiopathic inflammatory myositis // Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2016. Vol. 30. P. 149-68. doi: 10.1016/j. berh.2016.04.007.

-

Iaccarino L., Ghirardello A., Bettio S. et al. The clinical features, diagnosis and classification of dermatomyositis // J. Autoimmun. 2014. Vol. 4. P. 122-127. doi: 10.1016/j.jaut.2013.11.005.

-

Haq S.A., Tournadre A. Idiopathic inflammatory myopathies: from immunopathogenesis to new therapeutic targets // Int. J. Rheum. Dis. 2015. Vol. 18. P. 818-825. doi: 10.1111/1756-185X.12736.

-

Marie I., Mouthon L. Therapy of polymyositis and dermatomyositis // Autoimmun. Rev. 2011. Vol. 11. P. 6-13. doi: 10.1016/j.autrev.2011.06.007.

-

Антелава О.А. Паранеопластический миозит. Особенности дебюта, клинической картины, течения, стероидреспонсивности // Науч.-практ. ревматология. 2013. № 2. С. 181-185.

-

Katzap E., Barilla-LaBarca M.L., Marder G. Antisynthetase syndrome // Curr. Rheumatol. Rep. 2011. Vol. 13. P. 175-181.

-

Lloyd T.E., Mammen A.L., Amato A.A. et al. Evaluation and construction of diagnostic criteria for inclusion body myositis // Neurology. 2014. Vol. 83. P. 426-433.

-

Isenberg D.A., Allen E., Farewell V. et al. International consensus outcome measures for patients with idiopathic inflammatory myopathies. Development and initial validation of myositis activity and damage indices in patients with adult onset disease // Rheumatology (Oxford). 2004. Vol. 43. P. 49-54.

-

Miller F.W., Rider L.G., Chung Y.L. et al. International Myositis Outcome Assessment Collaborative Study Group, Proposed preliminary core set measures for disease outcome assessment in adult and juvenile idiopathic inflammatory myopathies // Rheumatology (Oxford). 2001. Vol. 40. P. 1262-1273.

-

Klein R.Q., Bangert C.C., Costner M. et al. The CDASI, DSSI, & CAT. Comparison of reliability and validity in the development of an outcome instrument for cutaneous dermatomyositis // Br. J. Dermatol. 2008. Vol. 159. P. 887-894.

-

Yassaee M., Fiorentino D., Taylor L. et al. Modification of the Cutaneous Dermatomyositis Disease Area and Severity Index, an outcome measure instrument // Br. J. Dermatol. 2010. Vol. 162. P. 669-673.

-

Mimori T., Nakashima R., Hosono Y. Interstitial lung disease in myositis: clinical subsets, biomarkers, and treatment // Curr. Rheumatol. Rep. 2012. Vol. 14. 264-274.