Функциональная диагностика : национальное руководство / под ред. Н. Ф. Берестень, В. А. Сандрикова, С. И. Федоровой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 784 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4242-5 |

Аннотация

Национальное руководство по функциональной диагностике выходит в нашей стране впервые. В нем представлены все современные исследования, проводимые в отделениях и кабинетах функциональной диагностики. Рассмотрен алгоритм проведения и описания исследований, анализа и интерпретации результатов использования аппаратных методов по трем основным направлениям диагностики социально значимых заболеваний: сердечно-сосудистой системы; центральной, периферической и вегетативной нервной системы; функции внешнего дыхания.С помощью методов функциональной диагностики исследуется состояние и других систем организма человека (пищеварительной, эндокринной, органов кроветворения). Особое значение приобретают и полифункциональные исследования. Описаны понятия нормы у здоровых лиц и патологии у больных, а также результат исследований в виде функционального диагноза. Изложены особенности функциональных исследований у детей, физически активных лиц и спортсменов.

Книга содержит перечень всех методов функциональной диагностики, а также проект примерных рекомендуемых нормативов затрат рабочего времени для отдельных групп исследований кабинетов/отделений функциональной диагностики Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики.

В подготовке данного руководства приняли участие ведущие специалисты России по функциональной диагностике и в смежных областях.

Издание предназначено врачам функциональной диагностики и всех клинических специальностей, использующим в работе различные методы функциональной диагностики и их результаты, медицинским сестрам, студентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.

3.2.1. Приобретенные пороки сердца

И.Г. Зорина, Г.П. Нарциссова

Клапанные пороки сердца, особенно в сочетании с регургитацией, - важная причина сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. В развитых странах они встречаются реже, чем ИБС, сердечная недостаточность или АГ, но часто требуют хирургического вмешательства. Принятие решения о лечении пациента с приобретенным пороком сердца осложняется тем, что основная категория больных - пожилые люди, у которых чаще встречаются сопутствующие заболевания, что повышает риск хирургического вмешательства.

ЭхоКГ-диагностика клапанных пороков требует применения стандартов, которые направлены на создание списка базовых измерений и критериев оценки тяжести регургитации и стеноза, используемых для определения показаний к кардиохирургической операции и выбора тактики.

Основными методиками служат трансторакальная ЭхоКГ и ЧП-ЭхоКГ, в последние годы они дополнены трехмерным исследованием. Рекомендации для оценки клапанных пороков следующие.

-

Трансторакальная ЭхоКГ рекомендуется в качестве первой линии визуализации клапанной регургитации.

-

ЧП-ЭхоКГ применяется, когда трансторакальная ЭхоКГ неинформативна или когда требуется дальнейшее уточнение диагностики.

-

Трехмерная ЭхоКГ (3D) может предоставить дополнительную информацию у пациентов с поражением клапанов.

-

ЧП-ЭхоКГ не рекомендуется выполнять у пациентов с хорошим качеством трансторакальной ЭхоКГ, за исключением применения в операционной при хирургической операции на клапанах.

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ. СТЕНОЗ ЛЕВОГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОТВЕРСТИЯ

Митральный стеноз или стеноз левого венозного устья - сужение, приводящее к затруднению физиологического тока крови из левого предсердия в левый желудочек - самое частое клапанное осложнение ревматизма. По мере уменьшения распространенности ревматической болезни сердца митральный стеноз стал менее частым изолированным левосторонним клапанным пороком. Однако он все еще составляет около 10% пороков митрального клапана (МК) в Европе.

В норме МК выглядит как двустворчатая подвижная структура, которая открывается настолько, чтобы не препятствовать наполнению желудочка, и надежно смыкается, не проваливаясь в ЛП. МК был первой структурой, распознанной при УЗИ сердца.

МК исследуют из нескольких доступов: парастернального, апикального, в меньшей степени - из субкостального.

При парастернальном доступе по короткой оси МК имеет овальную форму, при исследовании по длинной оси напоминает открывающиеся и захлопывающиеся дверцы.

При М-модальном исследовании видно, что движение нормального МК отражает все фазы диастолического наполнения ЛЖ. Раннее раскрытие (движение передней створки в сторону МЖП) соответствует раннему диастолическому наполнению ЛЖ, а второй, меньший пик - систоле предсердий.

Между этими пиками МК почти закрывается (фаза диастазиса) из-за выравнивания давления в желудочке и предсердии. Во время систолы предсердий клапан открывается вновь, так что форма движения передней створки клапана напоминает букву М, а движение задней створки зеркально отображает движение передней, уступая ему по амплитуде. Закрытие МК в конце диастолы происходит в результате замедления притока крови из предсердия и начала изометрического сокращения ЛЖ.

Допплеровское исследование проводится из апикального доступа. Скорость диастолического потока на уровне нормально функционирующего МК - 1,0-1,2 м/с, диастолический градиент - 4-6 мм рт.ст. Площадь митрального отверстия равна 4-6 см2.

Причины формирования митрального стеноза - ревматизм, редко системная красная волчанка, ВПС.

Митральный стеноз - сужение левого АВ-отверстия. Патологические изменения МК затрагивают все его структуры: створки, подклапанные хорды, папиллярные мышцы и ФК. Главный механизм ревматического митрального стеноза - сращение комиссур. Другие анатомические повреждения - укорочение связок и их сращение, утолщение створок и позже кальцификация, которая может способствовать ограничению движения створок. Это отличает ревматический митральный стеноз от дегенеративного, при котором основное повреждение - кальцификация кольца. Он часто наблюдается у пожилых и связан с АГ, атеросклерозом и иногда аортальным стенозом.

Воспалительный процесс и, как его следствие, фиброзные изменения, появление элементов кальциноза в некоторых случаях поражают створки клапана, затем в патологический процесс вовлекаются подклапанный аппарат, папиллярные мышцы, теряет свою эластичность ФК.

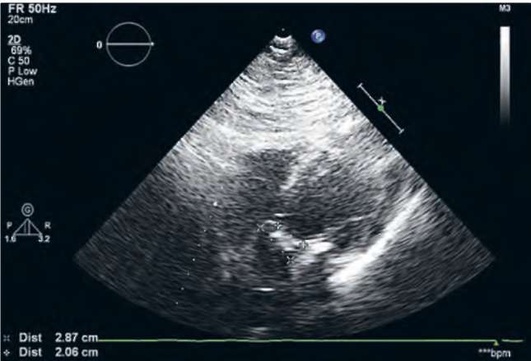

Створки МК становятся ригидными, подклапанные хорды укорачиваются, срастаются между собой. Уменьшается площадь митрального отверстия, что приводит к обструкции диастолического кровотока из ЛП в желудочек (рис. 3.107, 3.108).

Сопротивление кровотоку на уровне митрального отверстия увеличивает давление в полости ЛП и вызывает расширение этого отдела сердца. Повышение давления в ЛП передается на легочные вены, приводит к повышению давления в ЛА.

Клинические проявления митрального стеноза зависят от степени сужения митрального отверстия. Выделяют:

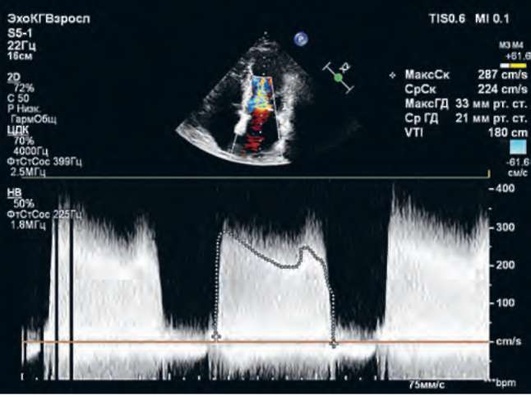

Рис. 3.107. Митральный стеноз

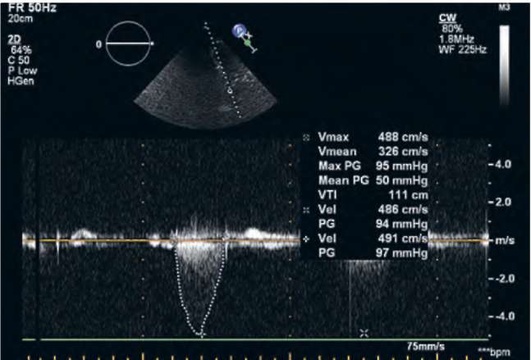

Рис. 3.108. Митральный стеноз. CW-допплер

Достоверным методом диагностики митрального стеноза служит ЭхоКГ, используют все ультразвуковые режимы.

Исследование МК проводят из апикальной четырехкамерной и парастернальной позиций по длинной и короткой осям. В В-режиме определяются планиметрически размеры митрального отверстия.

При ПДГ определяются пиковый и средний градиенты и площадь митрального отверстия.

Расчет площади отверстия МК основан на измерении времени полуспада градиента давления (Т1/2) между левым предсердием и желудочком, то есть времени, за которое максимальный градиент снижается вдвое. Установлено (Hatle L., Angelsen B., 1985), что Т1/2, равное 220 мс, соответствует площади митрального отверстия 1 см2. Таким образом, площадь митрального отверстия (см2) рассчитывают по формуле:

площадь митрального отверстия = 220/Т1/2.

Кроме того, площадь митрального отверстия можно измерять по уравнению непрерывности потока:

MVA × VTImv = CSAlvot × VTIlvot,

где CSAlvot - площадь поперечного сечения ВТ ЛЖ; VTIlvot - интеграл линейной скорости систолического кровотока в ВТ ЛЖ. Отсюда:

MVA = CSAlvot × VTIlvot/VTImv.

Применение этого метода невозможно при митральной или аортальной недостаточности.

Существует метод измерения площади митрального отверстия по проксимальной зоне стенотической струи (часть цветового спектра на предсердной стороне МК), но он трудоемкий.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА

Клиническое состояние - обструкция на уровне левого АВ-отверстия. Основные клинические проявления: снижение толерантности к физическим нагрузкам, появление одышки, сердцебиения, нарушений ритма. Основной механизм развития - уменьшение эффективной площади левого АВ-отверстия на фоне ревматического процесса (или другого поражения соединительной ткани).

Эти признаки выявляются при парастернальном доступе.

При выявлении выраженного и умеренного митрального стеноза пациент должен быть проконсультирован кардиохирургом, который решает вопрос о времени и способе хирургической коррекции порока.

Как правило, метод хирургической коррекции митрального стеноза - протезирование МК.

Таблица 3.13. Критерии степени тяжести митрального стеноза

Показатель |

Степень тяжести митрального стеноза |

||

небольшая |

умеренная |

выраженная |

|

Площадь клапана, см2 |

>1,5 |

1,0-1,5 |

<1,0 |

Средний градиент, мм рт.ст. |

<5 |

5-10 |

>10 |

Давление в ЛА, мм рт.ст. |

<30 |

30-50 |

>50 |

При умеренной выраженности фиброзных изменений МК и подклапанных хорд, а также при отсутствии кальциноза возможно выполнение комиссуротомии в сочетании с пластикой; в последние годы применяются интервенционные чрескожные методы.

МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Недостаточность митрального клапана или митральная недостаточность (МН) - состояние, при котором створки митрального клапана не смыкаются и возникает митральная регургитация, возврат крови из ЛЖ в ЛП в систолу. Митральная недостаточность - часто встречающийся порок сердца. Различают относительную и органическую митральную недостаточность.

Относительная митральная недостаточность диагностируется при отсутствии структурных изменений МК. Механизмы ее формирования связаны с расширением клапанного кольца. Причины возникновения органической митральной недостаточности:

Многие авторы выделяют пролапс МК как одну из причин митральной регургитации (МР). Пролапс митрального клапана встречается достаточно часто, причина его - более или менее выраженная дисплазия соединительной ткани. МР при неосложненном пролапсе гемодинамически незначима.

При ревматизме и эндокардите, вызванном другим инфекционным агентом (не стрептококком), возникают разрушение створок, краевые дефекты, в результате чего створки не смыкаются во время систолы ЛЖ. Часто наблюдаются отрыв подклапанных хорд, формирование дефектов в теле створок (следствие абсцессов створки). При болезни Барлоу возможно возникновение спонтанного разрыва удлиненных, избыточных подклапанных хорд.

Нарушения гемодинамики связаны с появлением струи регургитации в полости ЛП. В связи с поступлением увеличенного объема крови миокард предсердия растягивается, систола предсердия становится более мощной.

Миокард предсердия слабовыражен, вследствие чего достаточно быстро наступает его дилатация. Для сохранения адекватного МО сердца ЛЖ во время систолы выбрасывает увеличенное количество крови: эффективный УО + объем крови, возвращающийся в ЛП. Сохранение сердечного выброса обеспечивается не только увеличением силы сокращения, но и возрастанием объема полости ЛЖ. Следствием этих процессов становится гипертрофия, а затем и дилатация полости ЛЖ.

При диагностике МН наиболее важна оценка ее выраженности. Именно это определяет показания к хирургическому лечению порока. Клинические проявления порока отмечаются по мере нарастания дилатации левых камер сердца, снижения сократительной способности миокарда ЛЖ и увеличения давления в ЛА.

Для диагностики МН используют все известные ЭхоКГ-режимы при трансторакальной ЭхоКГ и ЧП-ЭхоКГ.

ЧП-ЭхоКГ - метод выбора для оценки выраженности митральной регургитации, так как чувствительность ЦДК при нем приближается к 90-95%.

При постоянно-волновом допплеровском картировании оценивается глубина проникновения струи регургитации в полость ЛП:

-

I степень - струя регургитации распространяется не далее нижней трети предсердия;

-

II степень - струя регургитации доходит до середины предсердия;

-

III степень - струя регургитации распространяется более чем наполовину длины предсердия;

-

IV степень - струя регургитации достигает крыши ЛП, заходит в легочные вены.

Кроме того, методом ПВДГ оценивают расчетное давление в ЛА.

ИВДГ позволяет оценить плотность спектра регургитирующего потока в полости ЛП, оценить диастолическую функцию миокарда желудочков.

ЦДК используют для оценки объема регургитации, то есть ее гемодинамической значимости. Существует несколько вариантов использования метода ЦДК.

К сожалению, этот метод оценки гемодинамической значимости МР теряет информативность при значительно увеличенном ЛП, так как цветное пятно регургитации размывается в значительно расширенном предсердии.

Наиболее значим метод количественной оценки митральной регургитации, основанный на конвергенции проксимальной части потока.

Изучение проксимальной зоны регургитации (Proximal Isovelocity Surface Area - PISA) и перешейка регургитации (v. contracta) является одним из основных методологических подходов, характеризующих выраженность митральной недостаточности.

Зона конвергенции кровотока расположена непосредственно перед регургитирующим отверстием с желудочковой стороны. В этой зоне эритроциты, постепенно увеличивая скорость, устремляются к отверстию. Размеры зоны конвергенции пропорциональны величине кровотока на уровне отверстия: получают изображение струи регургитации в режиме ЦДК, измеряют радиус (r, см) проксимальной струи от створок МК до области aliasing-спектра; рассчитывают по формуле:

конвергенция проксимальной части потока (см2) = 2πr2.

Радиус проксимальной зоны регургитации - еще один параметр, характеризующий ее выраженность. Проксимальной зоной регургитации называют часть цветного спектра на желудочковой поверхности МК. Формирование струи регургитации происходит еще до входа в предсердие, и чем тяжелее митральная недостаточность, тем большую площадь занимает струя в ЛЖ (рис. 3.109, 3.110).

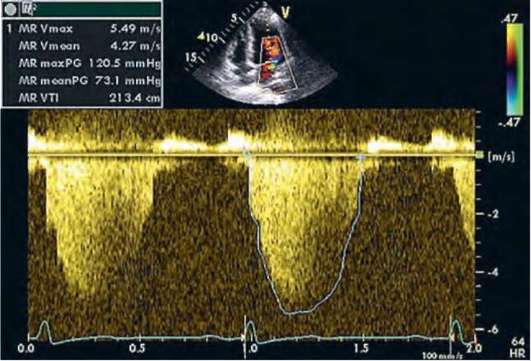

Рис. 3.109. Митральная регургитация. CW-допплер

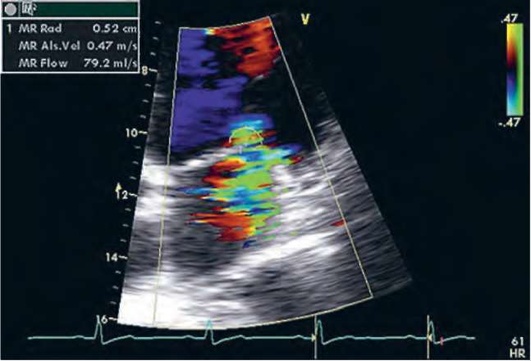

Рис. 3.110. Митральная регургитация. PISA

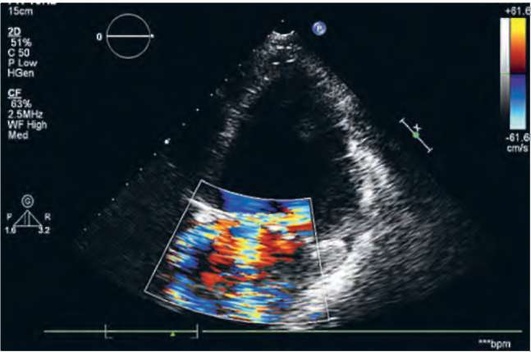

Рис. 3.111. Митральная регургитация, две струи

Определение эффективной площади отверстия регургитации. Определяют скорость алайзинговой струи (Vr, см/с) и далее последовательно вычисляют объем проксимальной струи регургитации:

Q = конвергенция проксимальной части потока х Vr.

Эффективная площадь отверстия регургитации (EROA или EROcm2) - отношение объема проксимальной струи регургитации к скорости митральной регургитации, измеренной с помощью постоянно-волнового допплеровского режима (Vmr, см/с):

эффективная площадь отверстия регургитации (mr) = Q/Vmr

EROA = Q/Vmr.

Или вычисляется по формуле:

эффективная площадь отверстия регургитации (mr) = Q/Vmax = 2πr2 Va/Vmax,

EROAmr = Q/Vmax = 2πr2 Va/Vmax,

где Q - объемная скорость регургитирующей струи; Vmax - максимальная скорость регургитирующей струи; Va - минимальная скорость, при которой происходит искажение допплеровского спектра (равная пределу Найквиста).

Эффективная площадь отверстия регургитации (mr) коррелирует с тяжестью митральной регургитации (табл. 3.14).

Таблица 3.14. Степень выраженности митральной регургитации по радиусу конвергенции проксимальной части потока и эффективной площади отверстия регургитации

| Радиус конвергенции проксимальной части потока (mr), см | Эффективная площадь отверстия регургитации (mr), см2 | Гемодинамическая значимость регургитации |

|---|---|---|

>0,5 |

0,10 |

Незначительная |

>0,5, но <1,0 |

Менее 0,40 |

Умеренная |

≥1,0 |

Более 0,40 |

Выраженная |

Расчет фракции регургитирующего объема.

Метод основан на том, что при митральной недостаточности объем крови, который ЛЖ выбрасывает в аорту, меньше того, что поступает в него в диастолу. Разность между значениями УО, вычисленными планиметрически и допплеровским методом, равна объему регургитирующей крови за сердечный цикл.

Органическая митральная регургитация считается тяжелой, если эффективная площадь отверстия регургитации ≥40 мм2 и RVol ≥60 мл. В табл. 3.15 отражены основные параметры оценки степени митральной регургитации.

Таблица. 3.15. Количественные и качественные параметры, используемые для определения степени выраженности митральной регургитации

| Параметры | Незначительная | Умеренная | Выраженная |

|---|---|---|---|

Размеры ЛП |

Норма |

Норма или расширено |

Расширено |

Размеры ЛЖ |

Норма |

Норма или расширен |

Обычно расширен |

Состояние клапана и подклапанного аппарата |

Норма или патологическое |

Норма или патологическое |

Патологическое, возможно - «молотящая» створка, повреждение папиллярных мышц |

Характеристика струи регургитации |

Небольшая, как правило, центральная; S цветного пятна регургитации <20% от S левого предсердия |

Центральная и/или эксцентрическая; S цветного пятна 20-40% |

Центральная и/или эксцентрическая; S цветного пятна >40% от S левого предсердия |

Трансмитральный кровоток |

Преобладает волна А |

Возможно различное соотношение пика Е и А |

Преобладание пика Е |

Поток в легочных венах |

Доминирует систолический поток |

То же |

Реверсия систолического потока |

v. contracta |

≤0,3 см |

>0,3 см, но <0,7 см |

>0,7 см |

PISA |

Объем регургитации <60 мл Фракция регургитации <50% - ERO <0,4 см2 |

Объем регургитации ≥ 60 мл Фракция регургитации ≥ 50% - ERO >0,4 см2 |

СТЕНОЗ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА

Стеноз правого венозного устья, техсторчатый стеноз) - сужение, приводящее к затруднению тока крови из правого предсердия в правый желудочек в диастолу в настоящее время наименее распространен среди клапанных стенозов из-за низкой заболеваемости ревматизмом. Другие причины трехстворчатого стеноза включают карциноидный синдром (всегда в сочетании с регургитацией, которая обычно преобладает), редкие ВПС, клапанный или пейсмейкерный эндокардит и пейсмейкер-индуцированную адгезию, волчаночный вальвулит и механическую обструкцию доброкачественной или злокачественной опухолью.

Обычно трехстворчатый стеноз сопровождается регургитацией, так что более быстрый поток через клапан еще больше увеличивает трансклапанный градиент и способствует большему повышению правопредсердного давления.

Трехстворчатый клапан имеет три створки - переднюю, септальную и заднюю. При эхокардиографическом исследовании хорошо визуализируются передняя и септальная створки. Траектория движения передней створки имеет два пика, как у митрального клапана: один - во время раннего диастолического наполнения, второй (меньший по амплитуде) - во время систолы ПП.

Исследование трехстворчатого клапана более трудное, чем митрального. Но именно ЭхоКГ позволяет выявить как первичные его поражения, так и изменения, вызванные другой патологией сердца.

Трехстворчатый клапан можно оценивать из нескольких позиций, таких как парастернальная длинная ось приточного тракта ПЖ, короткая ось АК, апикальная и субкостальная четырехкамерные позиции.

Изолированный стеноз трехстворчатого клапана встречается достаточно редко, чаще всего сочетается с трехстворчатой недостаточностью. Формирование порока начинается с фиброзного изменения створок, затем клапанного ФК, подклапанных хорд и головок папиллярных мышц. Структурно-морфологические изменения клапанного аппарата меньше выражены, чем при митральных пороках. Практически никогда не бывает кальциноза.

Компенсация порока осуществляется за счет ПП. Повышается среднее давление в ПП, развивается его дилатация, повышенное давление передается на крупные вены и печень.

В печени возникают застойные явления, затем цирротические процессы, приводящие к застою в органах брюшной полости и асциту.

ЭхоКГ - точный и надежный метод диагностики трехстворчатого стеноза.

Используются трансторакальная ЭхоКГ и ЧП-ЭхоКГ.

Из всех ЭхоКГ-режимов ограничено использование М-режима, так как из-за анатомических особенностей оценивать трехстворчатый клапан в М-режиме невозможно.

Для оценки гемодинамической значимости трехстворчатого стеноза используются следующие режимы.

-

М-режим - только для сопутствующей оценки систолической функции миокарда ЛЖ.

-

-

Постоянно-волновой допплеровский режим:

-

увеличение скорости диастолического потока на уровне трехстворчатого клапана, увеличение диастолического градиента, пикового и среднего, на уровне трехстворчатого клапана (в норме скорость диастолического потока на уровне трехстворчатого клапана - 0,8 м/с, диастолический градиент - 2,6-3,0 мм рт.ст., средний - 0,891,5 мм рт.ст.);

-

определение эффективной площади трехстворчатого отверстия по времени полуспада градиента давления между предсердием и желудочком (220/PHT ½), в норме площадь трехстворчатого клапана - 4-6 см2;

-

-

Различают:

Основные показатели оценки трехстворчатого стеноза представлены в табл. 3.16.

Клинические проявления порока наблюдаются при выраженном трикуспидальном стенозе.

Показания к хирургическому лечению - выраженный стеноз трехстворчатого клапана, умеренно выраженный стеноз в сочетании с пороками других клапанов сердца. Вид хирургического лечения - протезирование трехстворчатого клапана биологическим протезом, пластика клапана с использованием опорного кольца (при умеренных структурно-морфологических изменениях створок и подклапанного аппарата).

Таблица 3.16. Основные эхокардиографические параметры оценки гемодинамической значимости трехстворчатого стеноза

Признак |

Гемодинамическая значимость трехстворчатого стеноза |

||

незначительная |

умеренная |

выраженная |

|

Размеры ПП |

Норма |

Умеренно расширено |

Значительно расширено |

Размеры ПЖ |

Норма |

Норма |

Норма/расширен |

Сократительная способность миокарда ПЖ |

Норма |

Норма/высокая |

Норма/снижена |

Диастолическая дисфункция ПЖ |

Нет |

1-й тип: Е < А |

Как правило, 1-й тип |

Состояние трехстворчатого клапана и подклапанного аппарата |

Участки уплотнений |

Фиброз створок, участки фиброза хорд |

Значительные фиброзные изменения створок и подклапанного аппарата |

Градиент давления пиковый, мм рт.ст. |

4-6 |

6-9 |

10-15 |

Градиент давления средний, мм рт.ст. |

2,2-3,0 |

3-4,5 |

6-8 |

Площадь отверстия трехстворчатого клапана, см2 |

2,6-3,0 |

2,0-2,5 |

1,5-1,9 |

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА

Недостаточность трехстворчатого клапана - нарушение замыкательной функции створок трехстворчатого клапана и возникновение трикустворчатой регургитации, (возврата крови из ПЖ в ПП в систолу). Чаще встречается у пациентов с другими пороками, особенно аортальным или митральным. Причинами органической трехстворчатой регургитации как первичного заболевания могут быть инфекционный эндокардит, ревматизм, карциноидный синдром, эндомиокардиальный фиброз, ВПС (аномалия Эбштейна или АВ-канал), миксоматозная дегенерация, приводящая к пролапсу, проникающая и непроникающая травмы, ятрогенные повреждения во время сердечной хирургии, биопсии и размещение катетера в правых камерах сердца.

Классификации тяжести трехстворчатой регургитации и принципы ее оценки схожи с алгоритмами оценки митральной регургитации, однако они менее надежны.

Площадь потока струи регургитации используется для диагностики трехстворчатой регургитации, но не для количественного определения ее тяжести.

Для количественной оценки трехстворчатой регургитации рекомендуется измерение v. contracta (узкой части струи регургитации). Ширина v. contracta ≥7 мм - критерий тяжелой трехстворчатой регургитации. Метод конвергенции проксимальной части потока редко применяется для оценки трехстворчатой регургитации, но когда это возможно, трехстворчатая регургитация расценивается как тяжелая при эффективной площади отверстия регургитации ≥40 мм2 или RVol ≥45 мл.

Косвенные признаки тяжелой трехстворчатой регургитации включают дилатацию ПП и ПЖ, расширение и пульсацию нижней полой и печеночной вен, расширение коронарного синуса и систолическое выбухание МПП влево.

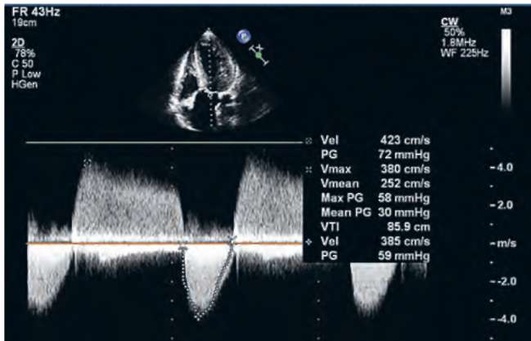

Рис. 3.112. Аортальный стеноз

Рис. 3.113. Аортальный стеноз. CW-допплер

СТЕНОЗ УСТЬЯ АОРТЫ (АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ)

Стеноз устья аорты (аортальный стеноз, АС) - сужение аортального клапанного отверстия, затрудняющее отток крови из левого желудочка в систолу.

Аортальный стеноз (АК) представляет структуру из трех створок. Створки в норме тонкие, симметрично расположенные, в систолу они полностью открываются, а в диастолу закрываются. Корень аорты имеет больший диаметр, чем остальная восходящая часть аорты, и формируется из трех синусов Вальсальвы, которые называются аналогично створкам: левый коронарный, правый коронарный и некоронарный.

Диаметр корня аорты не превышает 3,5 см. Допплеровское исследование АК дает спектр треугольной формы, максимальная скорость аортального потока - 1,0-1,5 м/с.

Причины возникновения аортального стеноза:

Наиболее частая причина аортального стеноза у взрослых - это кальцинация нормального трехстворчатого или врожденного бикуспидального клапана.

При приобретенном аортальном стенозе створки утолщены, изменены фиброзом, кальцинозом, спаяны по комиссурам. Сужение аортального отверстия создает препятствие изгнанию крови из ЛЖ в аорту.

Патофизиологические механизмы. Шлюз на уровне АК приводит к перегрузке ЛЖ давлением, в результате возникает гиперфункция и развитие гипертрофии миокарда ЛЖ. Затем поочередно развиваются диастолическая дисфункция, тоногенная дилатация, миогенная дилатация, снижение ФВ ЛЖ, левожелудочковая сердечная недостаточность.

Несоответствие между повышенными требованиями гипертрофированного миокарда и его кровоснабжением, рост коронарного сосудистого сопротивления в результате повышения внутрижелудочкового и внутримиокардиального давления, снижение давления в синусах Вальсальвы приводят к ухудшению коронарного кровотока.

Рост диастолического давления в ЛЖ приводит к увеличению давления в предсердии и сосудах малого круга, застою и гипертензии в малом круге кровообращения, правожелудочковой сердечной недостаточности.

В норме площадь аортального отверстия составляет 2,5-4,0 см2. Уменьшение площади на 20-30% мало отражается на работе сердца и не вызывает значимого увеличения внутрижелудочкового систолического давления.

Гемодинамические проявления аортального стеноза развиваются при уменьшении площади отверстия до 1,0 см2.

ЭхоКГ-исследование информативно и надежно для диагностики аортального стеноза. Для диагностики используются все ЭхоКГ-режимы. Исследование проводят из четырех-, пятикамерной позиции, из парастернального доступа, реже субкостально. Используются трансторакальная ЭхоКГ и ЧП-ЭхоКГ.

-

-

Постоянно-волновой допплеровский режим:

-

определение скорости систолического потока на уровне АК, систолического градиента, пикового (по уравнению Бернулли) и среднего;

-

регистрация диастолического потока сопутствующей аортальной регургитации (см. рис. 5);

-

расчет эффективной площади аортального отверстия по уравнению непрерывности потока:

AVA = (CSAlvot × VTIlvot)/VTIao,

где AVA - площадь отверстия АК; CSAlvot - площадь поперечного сечения ВТ ЛЖ; VTIlvot - интеграл ЛСК в ВТ ЛЖ; VTIao - интеграл линейной скорости аортального кровотока, расчет давления в ЛА.

-

-

ЭхоКГ-исследование позволяет не только оценить степень тяжести аортального стеноза, но и получить представление о причинах возникновения порока.

При ревматическом аортальном стенозе чаще всего развиваются фиброз створок клапана, сращение их по комиссурам.

Прогрессирование фиброза, появление кальциноза створок и клапанного кольца вызывают дополнительное сужение просвета клапана.

При дегенеративных склеротических изменениях наблюдается изначальное поражение клапанного кольца с последующим распространением процесса на створки клапана по направлению от периферии к центру.

Прогрессирование аортального порока происходит медленно.

В динамике размеры аортального клапанного отверстия уменьшаются на 0,1-0,3 см в год, а средний чресклапанный градиент давления возрастает на 6-7 мм рт.ст. в год.

Клинические проявления аортального стеноза: одышка, стенокардические боли, обмороки - появляются, как правило, у пациентов с выраженным аортальным стенозом.

Основная задача ЭхоКГ-исследования - не только установление точного диагноза, но и определение степени выраженности гемодинамических нарушений на уровне АК и показаний к хирургическому лечению (табл. 3.17).

Таблица 3.17. Эхокардиографические критерии оценки степени выраженности аортального стеноза

| Признаки | Незначительный АОст | Умеренный АОст | Тяжелый АОст | Значительно выраженный декомпенсированный АОст |

|---|---|---|---|---|

Размеры ЛП |

Норма или незначительно расширено |

Незначительно расширено |

Умеренно расширено |

Расширено |

Размеры ЛЖ |

Норма |

Норма |

Небольших размеров |

Расширен |

Гипертрофия миокарда ЛЖ |

Незначительная |

От незначительной до умеренной |

Выраженная |

Умеренная/выраженная |

Размеры ПП и ПЖ |

Норма |

Норма |

Возможно незначительное расширение |

Расширено ПП , незначительно - ПЖ |

Сократительная способность миокарда ЛЖ |

Норма |

Норма или повышена |

Норма/высокая |

Снижена |

Состояние створок АОК |

Небольшой фиброз |

Фиброз+кальциноз |

Выраженный кальциноз |

Выраженный кальциноз |

Vmax м/с |

2,0-2,9 |

3,0-3,9 |

≥4 |

≥5 м/с или |

Градиент давления ЛЖ/АО средний (мм рт.ст.) |

<20 |

20-39 |

≥40 |

≥60 мм рт.ст. |

Площадь аортального отверстия (см2) |

1,7-1,8 |

>1,1 но <1,62 |

≤1,0 см2 (или индекс площади ≤0,6 см2/м2 |

≤1,0 |

Сопутствующая МР (степень) |

Нет |

0-I до I |

I, I-II |

I, I-II |

Диастолическая функция миокарда ЛЖ |

Как правило, не нарушена |

Диастолическая дисфункция 1 типа пик Е>А |

Диастолическая дисфункция 1 типа пик Е >А |

Диастолическая дисфункция 11 типа Е/А=2,0 |

Давление в легочной артерии |

Норма |

Норма |

Может быть повышено |

Легочная гипертензия |

При критическом декомпенсированном аортальном стенозе, снижении ФВ ЛЖ трудно ориентироваться на величину систолического градиента ЛЖ и аорты, так как этот показатель может не соответствовать тяжести порока. В этом случае тяжесть аортального стеноза оценивают по площади аортального отверстия, вычисленного по уравнению непрерывности потока (см. выше). Когда систолическая дисфункция ЛЖ сосуществует с тяжелым аортальным стенозом, скорость и градиент могут быть низкими, несмотря на небольшую площадь клапана; состояние называют «низкий градиент низкого потока аортального стеноза». Широко используемое определение низкого градиента низкого потока аортального стеноза включает следующие условия:

Тяжелый и критический аортальный стеноз - показание к хирургическому лечению. Виды операций: протезирование клапана механическим/биологическим методом на открытом сердце или чрескожным эндоваскулярным методом, комиссуротомия (открытая или чрескожная баллонная), вальвулопластика, процедура Росса (аутотрансплантация клапана ЛА в аортальную позицию с последующим протезированием первого).

Выполняется, как правило, протезирование АК механическим или биологическим протезом. При критическом декомпенсированном аортальном стенозе возможно на первом этапе выполнение баллонной вальвулопластики. После улучшения систолической функции миокарда ЛЖ выполняется протезирование АК.

При высоком риске открытой операции (сниженная ФВ, сопутствующие заболевания, пожилой возраст) выполняются баллонная вальвулопластика и установка стентграфта.

Рис. 3.114. Сочетанный аортальный порок: стеноз и недостаточность. CW-допплер

АОРТАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (НЕДОСТАТОЧНОСТЬ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА)

Недостаточность аортального клапана - нарушение замыкательной функции полулунных клапанов аорты и возникновение возврата крови (аортальной регургитации) из аорты в левый желудочек в диастолу.

Приблизительно 80% взрослых с аортальным стенозом имеют также аортальную регургитацию. Аортальная недостаточность встречается чаще у мужчин. Гемодинамические нарушения на уровне АК связаны с нарушением кооптации створок и появлением струи регургитации в полости ЛЖ.

Причины возникновения аортальной недостаточности:

Недостаточность АК сопровождается значительным нарушением гемодинамики. Нарушение кооптации на уровне АК приводит к перегрузке ЛЖ объемом, гиперфункции ГЛЖ. Возникают тоногенная, затем миогенная дилатация, левожелудочковая сердечная недостаточность.

Увеличение УО вызывает повышение систолического давления в ЛЖ, аорте и периферических артериях. Диастолическое давление снижается, возрастает пульсовое давление. Низкое диастолическое давление приводит к ухудшению коронарного кровотока, что тоже способствует ухудшению систолической функции миокарда ЛЖ.

ЭхоКГ служит основным методом диагностики аортальной недостаточности. Этот метод позволяет выявить изменения АК, восходящей аорты, ставшие причиной порока, оценить гемодинамическую значимость аортальной регургитации. Обследование пациента проводится из четырех-, пятикамерной, парастернальной, реже субкостальной позиции.

Для диагностики используют трансторакальную ЭхоКГ и ЧП-ЭхоКГ. Оценка гемодинамической значимости аортальной регургитации проводится во всех ЭхоКГ-режимах.

-

-

Постоянно-волновой допплеровский режим:

-

регистрация диастолического потока с уровня створок АК и распространение его в полости ЛЖ: I степень - до конечной части передней створки МК, II степень - до головок папиллярных мышц, III степень - до верхушки ЛЖ;

-

оценка гемодинамической значимости аортальной регургитации по времени полуспада диастолического градиента давления между аортой и ЛЖ; время полуспада диастолического градиента давления между аортой и ЛЖ 500 мс и выше соответствует незначительной аортальной регургитации, 200 мс и менее - выраженной аортальной регургитации. Чем быстрее уменьшается скорость регургитирующей струи, тем быстрее выравнивается давление между аортой и ЛЖ, тем тяжелее аортальная регургитация;

-

определение регургитирующего объема, который рассчитывают по формуле:

ARV = (CSAlvot × VTIlvot) - (CSAmv × VTImv),

где ARV - аортальный регургитирующий объем; CSAlvot - площадь поперечного сечения выходного отдела ЛЖ; VTIlvot - интеграл линейной скорости в выходном отделе ЛЖ; CSAmv - площадь поперечного сечения МК; VTImv - интеграл ЛСК через МК; -

определение фракции регургитации (%) по формуле:

RF = (ARV/SVlvot) × 100%,

где RF - фракция регургитации; ARV - аортальный регургитирующий объем; SVlvot - УО ЛЖ, определяемый по диаметру его ВТ и интегралу линейной скорости.

Фракция аортальной регургитации более 50% и регургитирующий объем, равный 60 мл или более, соответствуют выраженной аортальной регургитации;

-

-

Основной способ оценки значимости аортальной регургитации - измерение v. contracta (ширины струи регургитации в месте ее формирования) и сравнение ее с диаметром выходного отдела ЛЖ:

-

v. contracta менее 0,5 см, занимающая менее 25% диаметра выходного отдела ЛЖ, соответствует незначительной аортальной регургитации;

-

v. contracta более 0,5 см, занимающая более 25, но менее 65% диаметра выходного отдела ЛЖ, расценивается как умеренная по объему регур-гитация;

-

v. contracta более 0,7 см, занимающая более 65% диаметра выходного отдела ЛЖ, - выраженная по объему регургитация.

Для уточнения гемодинамической значимости аортальной регургитации проводится оценка всех параметров.

При УЗИ пациента с аортальной регургитацией важно не только достоверно оценить ее выраженность, но и определить показания к хирургическому лечению (табл. 3.18).

Оценка объема регургитирующей крови и фракции регургитации в каждодневной практике используется редко, поскольку нужны громоздкие формулы, а приведенные в табл. 3.18 способы достаточно информативны.

Тяжелая аортальная регургитация - показание к хирургической коррекции.

Для послеоперационного прогноза большое значение имеет показатель фракции укорочения. Увеличение конечно-систолического размера ЛЖ более 45 мм и снижение фракции укорочения менее 29% коррелирует с возрастанием послеоперационной летальности и отсутствием регресса клинических проявлений порока. При выраженной (тяжелой) аортальной регургитации метод хирургической коррекции - протезирование АК механическим или биологическим протезом.

Таким образом, ЭхоКГ служит незаменимым информативным методом неинвазивной диагностики первой линии, позволяющим определить анатомию, морфологию, гемодинамическую значимость, степень тяжести, состояние компенсации приобретенных клапанных пороков и критерии для выбора метода лечения пациентов.

Список литературы

-

Алехин М.Н. Чреспищеводная эхокардиография. М.: Видар-М, 2014. 256 с.

-

Клинические рекомендации по ведению, диагностике и лечению клапанных пороков сердца. М.: Изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2009. 356 с.

-

Практическая эхокардиография / под ред. Ф.А. Флакскампфа. М.: МЕДпресс-информ, 2013. 872 с.

-

Рекомендации ESC/EACTS по лечению заболеваний клапанов сердца (версия 2012 г.). Совместные рекомендации по лечению заболеваний клапанов сердца Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов (EACTS) // Eur. Heart J. 2012. Vol. 33. P. 2451-2496.

-

Рыбакова М.К., Алехин М.Н., Митьков В.В. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Эхокардиография. М.: Видар-М, 2008. 512 с.

-

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases Raimund Erbel, Victor Aboyans // Eur. Heart J. 2014. Vol. 35. P. 2873-2926.

-

Lancellotti P. et al. European Association of Echocardiography recommendations for the assessment of valvular regurgitation. Part 2: mitral and tricuspid regur-gitation (native valve disease) // European Journal of Echocardiography. 2010. Vol. 11. P. 307-332.

-

Lancellotti P. et al. Recommendations for the echo-cardiographic assessment of native valvular regurgitation: an executive summary from the European Association of Cardiovascular Imaging // Eur. Heart J. - Cardiovascular Imaging. 2013. Vol. 14. P. 611-644.

-

Zoghbi W.A. et al. Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation.

-

A Report from the American Society of Echocardiography Developed in Collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance // Journal of the American Society of Echocardiography. 2017. Vol. 30. P. 305-371.

Таблица 3.18. Эхокардиографические критерии оценки степени выраженности аортальной недостаточности

| Признаки | Незначительная | Умеренная | Тяжелая |

|---|---|---|---|

Размеры и функция ЛЖ |

Нормлаьная систолическая функция ЛЖ Нормальный КДО ЛЖ либо незначительная дилатация |

Нормальная ФВЛЖ (≥50%) и от незначительной до умеренной дилатации полости ЛЖ (КСО ≤50 мм) или систолическая дисфункция ЛЖ со сниженной ФВ (<50%) или выраженная дилатация полости ЛЖ (КСО >50 мм или индекс КСО >25 мм/м2) |

Нормальной систолической функции ЛЖ (ФВЛЖ ≥50%), от незначительной до умеренной дисфункции ЛЖ (ФВЛЖ от 40% до 50%) или выраженная дисфункция ЛЖ (ФВЛЖ <40%). От незначительного до умеренного расширения полости Лж |

Состояние створок АоК и восходящей Ао |

От незначительной до умеренной кальцификации трехстворчатого клапана, твустворчатого клапана Дилатация синусов Вальсальвы Ревматические изменения клапана Предшествующий инфекционный эндокардит |

От незначительной до умеренной кальцификации трехстворчатого клапана, твустворчатого клапана Дилатация синусов Вальсальвы Ревматические изменения клапана Предшествующий инфекционный эндокардит |

Кальцифицирующая болезнь клапанного аппарата Двустворчатый аортальный клапан (или другие врожденные аномалии клапана) Дилатация синусов Вальсальвы или восходящего отдела аорты Ревматические изменения клапана Инфекционный эндокардит |

Vena contracta (см) |

<0,3 |

0,3-0,6 |

>0,6 |

Отношение Vena contracta к диаметру ВОЛЖ (%) |

<25 |

25-64 |

≥65% |

PISA |

Объем регургитации <30 мл за один кардиоцикл Фракция регургитации <30% ERO <0,10 см2 |

Объем регургитации 30-59 мл за один кардиоцикл Фракция регургитации 30-49% ERO 0,10-0,29 см2 |

Реверсирование голодиастолического потока в проксимальном отделе брюшной аорты Объем регургитации ≥60 мл за один кардиоцикл Фракция регургитации >50% ERO >0,30 см2 |

PHT (мс) |

PHT = 500 мс и более |

<500 мс, но >200 мс |

PHT <200 |