Функциональная диагностика : национальное руководство / под ред. Н. Ф. Берестень, В. А. Сандрикова, С. И. Федоровой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 784 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4242-5 |

Аннотация

Национальное руководство по функциональной диагностике выходит в нашей стране впервые. В нем представлены все современные исследования, проводимые в отделениях и кабинетах функциональной диагностики. Рассмотрен алгоритм проведения и описания исследований, анализа и интерпретации результатов использования аппаратных методов по трем основным направлениям диагностики социально значимых заболеваний: сердечно-сосудистой системы; центральной, периферической и вегетативной нервной системы; функции внешнего дыхания.С помощью методов функциональной диагностики исследуется состояние и других систем организма человека (пищеварительной, эндокринной, органов кроветворения). Особое значение приобретают и полифункциональные исследования. Описаны понятия нормы у здоровых лиц и патологии у больных, а также результат исследований в виде функционального диагноза. Изложены особенности функциональных исследований у детей, физически активных лиц и спортсменов.

Книга содержит перечень всех методов функциональной диагностики, а также проект примерных рекомендуемых нормативов затрат рабочего времени для отдельных групп исследований кабинетов/отделений функциональной диагностики Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики.

В подготовке данного руководства приняли участие ведущие специалисты России по функциональной диагностике и в смежных областях.

Издание предназначено врачам функциональной диагностики и всех клинических специальностей, использующим в работе различные методы функциональной диагностики и их результаты, медицинским сестрам, студентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.

10.4. ОБЩАЯ ПЛЕТИЗМОГРАФИЯ

М.Ю. Каменева

Общая плетизмография (бодиплетизмография, плетизмография всего тела) - это метод исследования механических свойств легких, основанный на измерении внутригрудного объем газа и специфического бронхиального сопротивления (specific airway resistance - sRaw). Измеренные величины позволяют рассчитать ряд показателей, характеризующих эластические (статические) и неэластические (фрикционные, динамические) свойства аппарата вентиляции. К первым относятся статические легочные объемы - ОЕЛ и ее структурные компоненты, а ко вторым - бронхиальное, или аэродинамическое (воздушное, неэластическое, фрикционное) сопротивление дыхательных путей (airway resistance - Raw). Название метода связано с необходимостью проведения измерений в специальной кабине плетизмографа - бодикамере, куда помещают пациента. Существуют плетизмографы постоянного объема, постоянного давления и потоковые. В рутинной клинической практике чаще всего используют плетизмограф постоянного объема.

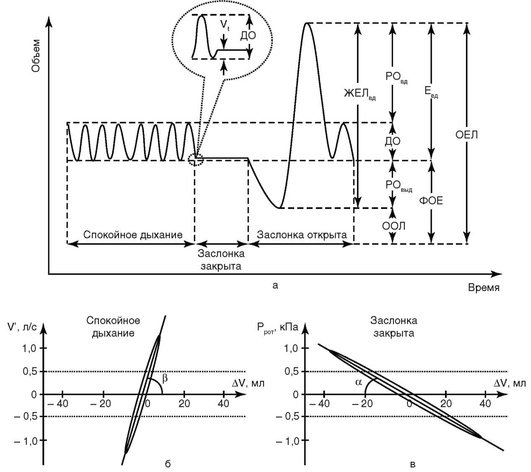

Исследование проводят в несколько этапов, которые схематически изображены на рис. 10.34, а. Измерения начинают не сразу после размещения человека в кабине плетизмографа, а спустя некоторое время, обычно 1-2 мин, пока внутри не стабилизируется температура. После стабилизации температуры человек начинает дышать ртом через пневмотахометрическую трубку, для исключения носового дыхания используют специальный зажим. Во время измерений пациенту необходимо ладонями фиксировать щеки и подбородок, чтобы избежать их непроизвольных движений. В начале регистрируют параметры спокойного дыхания, необходимые для определения sRaw, затем дыхательную трубку в конце спокойного выдоха перекрывают специальной заслонкой, расположенной за пневмотахометром, и измеряют внутригрудной объем при дыхательных движениях, имитирующих вдох и выдох. По завершении каждого маневра перекрытия, когда заслонка автоматически открывается, пациент выполняет максимально глубокий выдох (до уровня ООЛ) и следующий за ним максимально глубокий вдох (до уровня ОЕЛ), что позволяет измерить РО выдоха и ЖЕЛ вдоха.

Принцип измерения внутригрудного объема основан на законе Бойля-Мариотта, согласно которому при постоянной температуре и массе газа произведение давления газа (P) на его объем (V) постоянно. В момент срабатывания заслонки человек совершает несколько дыхательных движений с небольшой амплитудой ( ≈ ±1 кПа) и частотой 0,5-1,0 Гц. Работа дыхательных мышц при перекрытых дыхательных путях изменяет давление внутри альвеол (ΔРА) и объем легких (ΔVл), величина которого на уровне срабатывания заслонки равна внутригрудному объему. Согласно закону Бойля-Мариотта, взаимосвязь РА и внутригрудного объема может быть описана уравнением:

РА × внутригрудной объем = (РА - ΔРА ) × × (внутригрудной объем + ΔV).

Соответственно величина внутригрудного объема может быть рассчитана следующим образом:

внутригрудной объем = (ΔV/ΔРА ) × (РА - ΔРА).

Поскольку относительно РА величина ΔРА очень мала и составляет менее 2%, в этой части уравнения ею пренебрегают:

внутригрудной объем ≈ (ΔV/ΔРА) × РА,

где РА = Ратм - РН2О.

При расчете внутригрудного объема за РА принимают разность между атмосферным давлением (Ратм) и парциальным давлением паров воды (РН2О) при температуре 37 °С, а за ΔРА - изменение ротового давления (ΔРрот). Под ΔV понимают изменение объема газа в кабине плетизмографа (ΔVк), определяемое по изменению давления в кабине (Рк). В отличие от первоначальных модификаций бодиплетизмографов, в современных аппаратах существует возможность мгновенного преобразования изменений Рк в ΔVк, поэтому в настоящее время в целях унификации получаемой информации принято сразу отображать изменение Рк как ΔVк. В расчетах ΔVк принимают равным изменению объема легких, поскольку вызывается одним и тем же усилием дыхательных мышц в замкнутой системе. В связи с тем что всегда измеряют именно ΔVк, а не изменение объема легких, при обозначении осей графиков измерений и в расчетных формулах обычно не делают уточнения и обозначают ΔVк просто как ΔV (shift volume). Процесс измерения внутригрудного объема визуализируется на экране монитора в виде замкнутых узких петель (петель внутригрудного объема), регистрируемых в координатах ΔРрот -ΔV при дыхании с перекрытой заслонкой (см. рис. 10.34, в). Тангенс угла наклона регистрируемых петель к оси абсцисс (tgα) пропорционален внутригрудному объему. Измеренный методом бодиплетизмографии внутри-грудной объем несколько превышает ФОЕ, при расчете которой учитывают объем МП прибора (Vd) и объем, определяемый разницей ФОЕ и реального объема легких в момент перекрытия дыхательных путей (Vt):

ФОЕплет = внутригрудной объем - Vd - Vt.

Возникновение Vt связано с особенностями активации заслонки, которая срабатывает не в конце спокойного выдоха (на уровне ФОЕ), а в начале следующего за ним вдоха - при объеме, несколько превышающем ФОЕ (см. рис. 10.34, а). Измерение Vt происходит при каждом маневре внутригрудного объема, а величина Vd определяется при производстве оборудования и однократно вводится в расчетную программу. В случаях, когда при измерении, помимо загубника, используют специальные фильтры или комплектация плетизмографа расширена за счет других измерительных модулей (например, для определения ДЛ), требуется корректировка изначально установленного Vd на величину МП каждого из дополнительных устройств.

Рис. 10.34. Схематическое изображение измерений при общей плетизмографии: а - последовательность выполнения дыхательных маневров и определение статических легочных объемов; б - измерение специфического бронхиального сопротивления - петля sRaw; в - измерение внутригрудного объема - петля внутригрудного объема

Для правильных расчетов необходимо выполнить не менее трех маневров внутригрудного объема, качество которых оценивают визуально при измерении и по критерию воспроизводимости. Качественно зарегистрированные петли имеют узкую форму и практически равный наклон к оси абсцисс, а по величине внутригрудного объема различаются не более чем на 5%.

С использованием полученных данных рассчитывают ООЛ и ОЕЛ:

ООЛ = ФОЕплет - РОвыд;

ОЕЛ = ООЛ + ЖЕЛвд.

При бодиплетизмографии следует учитывать, что, помимо газа, содержащегося в легких, компрессии и декомпрессии при выполнении дыхательных маневров подвергается газ, находящийся в желудочно-кишечном тракте. Специальные исследования показали, что в обычных условиях его объем не превышает 150 мл и существенно не сказывается на измерении легочных объемов, однако при выраженном метеоризме его количество может быть значительным, и это обстоятельство необходимо учитывать при назначении исследования.

Измерение sRaw не требует от пациента выполнения каких-либо дыхательных маневров, его проводят при спокойном дыхании. Одновременная регистрация потока воздуха (V́) пневмотахометром, расположенным в кабине, и изменений Рк, преобразуемых в ΔV, отображается на экране монитора в координатах V'-ΔV в виде замкнутых петель (петель sRaw), тангенс угла наклона которых к оси абсцисс (tgβ) зависит от величины sRaw (см. рис. 10.34, б). Качество записи контролируется визуально непосредственно в процессе измерения - наклон петель sRaw и их форма должны стойко воспроизводиться при спонтанном дыхании с одинаковой амплитудой. Как правило, после присоединения к загубнику пациенту достаточно 5-10 дыхательных циклов для стабилизации дыхания, после чего записывают 3-5 хорошо воспроизводимых петель sRaw. Расчет sRaw производят по формуле: sRaw = (ΔV/V́) × (Ратм - РН2О). На основании измеренного sRaw современные приборы позволяют рассчитать много дополнительных параметров: общее для всех фаз дыхательного цикла специфическое сопротивление (total specific resistance - sRtot), специфическое сопротивление на вдохе (inspiratory specific resistance - sRin) и выдохе (expiratory specific resistance - sRex ), эффективное специфическое сопротивление (effective specific resistance - sReff), специфическую проводимость (specific conductance - sGaw) как величину, обратную sRaw , и др. В клинической практике в большей степени используют параметры, рассчитанные на основе бронхиального сопротивления (Raw), определяемого c учетом воздухонаполненности легких:

Raw = sRaw/внутригрудной объем или

Raw = sRaw/(ФОЕплет + ДО/2).

Качество измерений обеспечивается строгим соблюдением правил эксплуатации оборудования и проведения исследования, которые подробно изложены в прилагаемом руководстве и могут различаться в зависимости от производителя. Важные этапы подготовки к исследованию - калибровка прибора, подробный инструктаж пациента, определение его истинного роста и массы тела.

При назначении бодиплетизмографии учитывают как общие для всех легочных функциональных тестов противопоказания, так и обусловленные особенностями измерения в закрытой кабине: отсутствие контакта с пациентом; заболевания и состояния, не позволяющие пациенту выполнять необходимые дыхательные маневры; травмы и заболевания челюстно-лицевого аппарата, препятствующие правильному подсоединению загубника и носового зажима; клаустрофобия и большая масса тела пациента, не соответствующая размерам кабины. Потребность в постоянном использовании специальных технических устройств (аппаратов для непрерывного введения лекарственных средств, постоянной кислородотерапии и т.д.) также является противопоказанием к бодиплетизмографии.

Интерпретацию результатов бодиплетизмографии проводят с учетом данных спирометрии. Среди множества показателей, вычисляемых современными приборами, к числу базовых диагностических параметров бодиплетизмографии относятся: ОЕЛ, ЖЕЛ, ООЛ, доля ООЛ в структуре ОЕЛ - ООЛ/ОЕЛ, Rtot , Rin и Rex. Возможность определять ОЕЛ и ее структуру делают бодиплетизмографию основным методом диагностики рестриктивного и смешанного синдромов (типов) вентиляционных нарушений. Применение в этих целях метода разведения газа (чаще всего гелия - Не) менее предпочтительно, поскольку в этом случае измеряется только вентилируемая часть ФОЕ и истинное значение ОЕЛ занижается на величину, соответствующую невентилируемому объему. Разница в принципах измерения позволяет рассчитать величину невентилируемого объема как:

ΔОЕЛ = ОЕЛплет - ОЕЛНе.

Значения ΔОЕЛ в пределах 0,5 л считаются физиологической нормой, обеспечивающей вентиляционный резерв здорового человека, а превышающие эту величину - патологическим увеличением невентилируемого объема легких, называемым «воздушной ловушкой».

При анализе параметров бодиплетизмографии чаще всего используют должные величины (ДВ), рекомендуемые рабочей группой по стандартизации легочных функциональных тестов Европейского сообщества стали и угля (European Community for Steel and Coal) (1993), или отечественные, разработанные Р.Ф. Клементом и соавт. (1986). Границы нормальных значений показателей определяют либо по фиксированным величинам, выраженным в процентах ДВ (% долж.), либо по индивидуальным значениям верхней и нижней границ нормы, вычисляемым как ДВ±1,64 RSD, где RSD (Residual Standard Deviation) - это остаточное стандартное (среднеквадратичное) отклонение, которое приводится в справочных таблицах вместе с коэффициентами уравнения регрессии. Единых рекомендаций относительно оценки тяжести выявленных отклонений параметров бодиплетизмографии в литературе не представлено. В табл. 10.6 приведены критерии, используемые в лаборатории клинической физиологии дыхания ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Рестриктивный синдром вентиляционных нарушений проявляется снижением одного или нескольких легочных объемов - ОЕЛ, ЖЕЛ или ООЛ при отсутствии функциональных признаков обструкции дыхательных путей. Варианты изменений базовых диагностических показателей спирометрии и бодиплетизмографии, соответствующие рестриктивному синдрому вентиляционных нарушений, представлены в табл. 10.7. Выраженность рестриктивных нарушений определяется по степени изменения ОЕЛ. Снижение ЖЕЛ или ООЛ при нормальных значениях ОЕЛ соответствует рестриктивным нарушениям легкой степени выраженности. Формирование нарушений рестриктивного типа может быть связано как с патологическими изменениями в легких (внутрилегочные причины), так и с нарушением нормальных экскурсий грудной клетки (внелегочные причины).

Таблица 10.6. Границы нормы и градации отклонения от нормы показателей бодиплетизмографии

Показатель |

Граница нормы |

Градация отклонения |

||

умеренное |

значительное |

резкое |

||

ОЕЛ, % долж. |

80-125 или НГН-ВГН |

126-135 >ВГН - 135 |

136-145 |

>145 |

79-75 <НГН - 75 |

74-60 |

<60 |

||

ЖЕЛ, % долж. |

≥80 или ≥ НГН |

79-71 <НГН - 71 |

70-51 |

<51 |

Внутригрудной объем, ФОЕплет , % долж. |

85-140 или НГН-ВГН |

141-190 >ВГН - 190 |

191-230 |

>230 |

84-75 <НГН - 75 |

74-60 |

<60 |

||

ООЛ, % долж. |

85-150 или НГН-ВГН |

151-200 >ВГН - 200 |

201-250 |

>250 |

84-70 <НГН - 70 |

69-50 |

<50 |

||

ООЛ/ОЕЛ, % долж. |

≤140 или ≤ВГН |

141-170 >ВГН - 170 |

171-210 |

>210 |

Rtot , Rin , Rex , кПа × с/л |

≤0,30 |

0,31-0,60 |

0,61-0,80 |

>0,80 |

Примечание. НГН - индивидуально рассчитываемая нижняя граница нормы; ВГН - индивидуально рассчитываемая верхняя граница нормы.

К внутрилегочным причинам, прежде всего, относятся патологические изменения в легочном интерстиции отечно-воспалительного или фиброзного характера. Другой причиной могут быть застойные явления в малом круге кровообращения при патологии сердечно-сосудистой системы. Уменьшение объема легких в результате ателектаза, хирургической резекции также могут проявляться рестриктивным типом нарушений. Среди внелегочных причин рестрикции выделяют изменение работы дыхательных мышц, деформации грудной клетки, ожирение и беременность на поздних сроках. Являясь методом диагностики рестриктивных нарушений, бодиплетизмография не позволяет определять причины, их вызывающие. Разграничить внутри- и внелегочные причины рестрикции возможно при исследовании механических свойств легких с пищеводным зондом, поскольку изменение параметров растяжимости связано исключительно с нарушениями упругости легочной паренхимы.

Основным методом диагностики обструктивного синдрома нарушений служит спирометрия, поскольку чаще всего этот тип нарушений функционально проявляется снижением индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) и/или Генслера (ОФВ1/ФЖЕЛ) и не всегда сопровождается увеличением легочных объемов. Роль бодиплетизмографии в диагностике обструктивных нарушений невелика, однако в ряде случаев сужение дыхательных путей может проявляться повышением ООЛ или его доли (ООЛ/ОЕЛ) в структуре нормальной или повышенной ОЕЛ без изменения показателей спирометрии. Варианты изменений базовых диагностических показателей спирометрии и бодиплетизмографии, соответствующие обструктивному синдрому вентиляционных нарушений, представлены в табл. 10.7. Выраженность обструктивных нарушений принято оценивать по степени изменения ОФВ1, измеряемого при спирометрии, а случаи повышения только ООЛ или ООЛ/ОЕЛ относят к нарушениям легкой степени.

Таблица 10.7. Варианты изменений показателей спирометрии и бодиплетизмографии при рестриктивном и обструктивном синдромах вентиляционных нарушений

Показатель |

Синдром вентиляционных нарушений |

||||||

рестриктивный |

обструктивный |

||||||

ОЕЛ |

Н или ↓ |

Н |

↓ |

Н |

Н |

Н |

↑ |

ЖЕЛ |

↓ |

Н или ↓ |

Н или ↓ |

Н или ↓ |

Н или ↓ |

Н или ↓ |

Н или ↓ |

ООЛ |

Н |

↓ |

↓ |

Н |

Н |

↑ |

↑ |

ООЛ/ОЕЛ |

Н |

Н |

Н |

Н |

↑ |

Н или ↑ |

Н или ↑ |

ОФВ1 /ЖЕЛ |

Н |

Н |

Н |

↓ |

Н или ↓ |

Н или ↓ |

Н или ↓ |

Примечание. Н - нормальное значение; ↓ - значение ниже нормы; ↑ - значение выше нормы.

Повышение ООЛ и его доли в структуре ОЕЛ (ООЛ/ОЕЛ) в литературе часто называют гиперинфляцией легких или «воздушной ловушкой». При описании функциональных нарушений эти понятия, заимствованные из лучевой диагностики, различаются. Под гиперинфляцией легких подразумевают повышение ФОЕ, которому сопутствует увеличение ООЛ, ОЕЛ, ООЛ/ОЕЛ и снижение емкости вдоха. Выделяют статическую гиперинфляцию легких, обусловленную разрушением эластического каркаса легких при эмфиземе, и динамическую, причиной возникновения которой становится обструкция дыхательных путей, препятствующая нормальной эвакуации воздуха из альвеол. В отличие от статической, динамическая гиперинфляция может отсутствовать при спокойном дыхании и проявляться только в условиях физической нагрузки, чему при существующем ограничении экспираторного потока способствует увеличение частоты и глубины дыхания. Повышение легочных объемов следует учитывать при определении тяжести заболевания, при прочих равных условиях увеличение ОЕЛ и перестройка ее структуры по обструктивному типу (за счет увеличения ООЛ) свидетельствуют о большей выраженности функциональных нарушений.

Образование «воздушной ловушки» также связано с обструкцией дыхательных путей, способствующей задержке воздуха в альвеолах по окончании выдоха, однако этот феномен не всегда проявляется увеличением статических легочных объемов и в ряде случаев может быть выявлен только путем сопоставления величин ОЕЛ, определяемых разными способами - бодиплетизмографическим и по разведению газов.

Измерение Rtot позволяет детализировать характер выявленных обструктивных нарушений. Величина этого показателя в основном определяется просветом центральных отделов дыхательных путей - их первых 8-10 генераций. При сопоставлении результатов спирометрии, интегрально оценивающей бронхиальную проходимость, и бодиплетизмографии можно определить заинтересованность различных отделов легких в формировании обструктивных нарушений. В случае снижения индекса Тиффно при нормальных значениях Rtot возникновение обструктивных нарушений связано преимущественно с изменениями периферических отделов дыхательных путей, а при увеличении Rtot - с вовлечением в патологический процесс всех отделов (генерализованная обструкция). Аналогичный подход может применяться и к случаям, когда обструктивные нарушения проявляются только увеличением ООЛ и/или ООЛ/ОЕЛ.

Верхняя граница нормы для показателей Rtot, Rin и Rex составляет 0,30 кПа × с/л вне зависимости от пола и антропометрических данных пациента. Сопоставление величин Raw на вдохе и выдохе позволяет определить наличие экспираторного коллапса дыхательных путей - функционального признака эмфиземы легких. Разрушение эластического каркаса легких лишает внешней поддержки стенки дыхательных путей, что приводит к их резкому спадению даже при небольшом увеличении внутриплеврального давления, инициирующего спокойный выдох. При переходе к активной фазе вдоха податливые стенки бронхов расправляются так же быстро, как и спадались на выдохе, что функционально проявляется значительно меньшими значениями Rin в сравнении с Rex. Экспираторный коллапс дыхательных путей диагностируется при значениях отношения Rex/Rin ≥2,5.

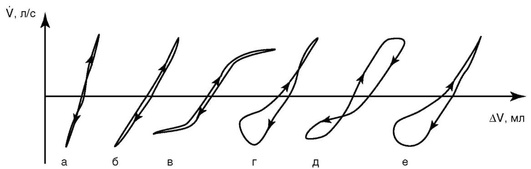

Помимо количественной оценки, определенное значение имеет форма петли sRaw. У здорового человека петли sRaw узкие, с небольшим наклоном к оси абсцисс (рис. 10.35, а). Повышение бронхиального сопротивления проявляется увеличением наклона петель, а их форму определяет характер обструктивных нарушений. Для стеноза внегрудных дыхательных путей характерна S-образная изогнутость узкой или немного расширенной петли sRaw (см. рис. 10.35, в). Нелинейность формы петель в виде перекрестов, булавовидных расширений в области выдоха служит функциональным признаком неравномерности вентиляции различных зон легких, связанной с появлением «воздушных ловушек» (см. рис. 10.35, г, д, е). Обструкция дыхательных путей, не сопровождающаяся неравномерностью вентиляции, проявляется только увеличением наклона петель sRaw (см. рис. 10.35, б). Наличие или отсутствие неравномерности вентиляции - важная характеристика обструкции любого генеза, но в большей степени изменение формы петель sRaw связано с неравномерностью вентиляции, обусловленной разрушением эластического каркаса легких при эмфиземе.

Рис. 10.35. Схематическое изображение петель специфического бронхиального сопротивления (sRaw ): а - норма; б - обструкция дыхательных путей с равномерной вентиляцией различных зон легких; в - обструкция внегрудных дыхательных путей; г, д, е - обструкция дыхательных путей с неравномерной вентиляцией различных зон легких

Смешанный синдром вентиляционных нарушений диагностируют в случаях, когда отклонения базовых диагностических показателей не соответствуют ни критериям рестриктивного, ни критериям обструктивного синдрома. При описании смешанных нарушений отдельно характеризуются обструктивная и рестриктивная компоненты. Определение выраженности обструкции при смешанных нарушениях носит приблизительный характер, поскольку снижение ОФВ1 может быть обусловлено изменениями как рестриктивного, так и обструктивного характера. Сочетание признаков обструкции со снижением статических легочных объемов не позволяет при смешанном характере нарушений однозначно судить о наличии или отсутствии гиперинфляции легких.

При заключении результатов бодиплетизмографии следует избегать формулировки клинического диагноза, поскольку одни и те же синдромы вентиляционных нарушений могут встречаться при различных нозологиях. Варианты изменений показателей спирометрии и бодиплетизмографии с формулировками заключений представлены в табл. 10.8.

Таблица 10.8. Примеры заключений результатов бодиплетизмографии при различных синдромах вентиляционных нарушений

| Показатель | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ОЕЛ, % |

ЖЕЛ, % |

ФОЕ, % |

ООЛ, % |

ООЛ/ОЕЛ, % |

ОФВ1 , % |

ОФВ1 /ЖЕЛ |

Rtot , |

Rin , |

Rex , |

долж. |

долж. |

долж. |

долж. |

долж. |

долж. |

кПа × с/л |

кПа × с/л |

кПа × с/л |

|

Пример 1. Больной (74 года), идиопатический легочный фиброз |

|||||||||

68 |

80 |

82 |

56 |

73 |

92 |

0,90 |

0,09 |

0,06 |

0,11 |

Заключение: рестриктивный синдром вентиляционных нарушений значительной степени выраженности. |

|||||||||

Пример 2. Больной (65 лет), ХОБЛ |

|||||||||

129 |

46 |

205 |

256 |

191 |

19 |

0,41 |

1,79 |

1,13 |

4,78 |

Заключение: обструктивный синдром вентиляционных нарушений: резкие нарушения проходимости всех отделов дыхательных путей (генерализованная обструкция), гиперинфляция легких, экспираторный коллапс дыхательных путей |

|||||||||

Пример 3. Больная (19 лет), легочный лангергансоклеточный гистиоцитоз |

|||||||||

106 |

90 |

174 |

201 |

200 |

91 |

0,91 |

0,14 |

0,11 |

0,20 |

Заключение: обструктивный синдром вентиляционных нарушений: легкие нарушения проходимости преимущественно периферических отделов дыхательных путей, гиперинфляция легких |

|||||||||

Пример 4. Больной (27 лет), саркоидоз органов дыхания, III стадия |

|||||||||

47 |

36 |

72 |

87 |

171 |

30 |

0,66 |

0,18 |

0,16 |

0,22 |

Заключение: смешанный синдром вентиляционных нарушений: резкие рестриктивные нарушения в сочетании с резкими нарушениями проходимости преимущественно периферических отделов дыхательных путей |

|||||||||

Список литературы

-

Айсанов З.Р., Черняк А.В., Калманова Е.Н. Спирометрия в диагностике и оценке терапии хронической обструктивной болезни легких в общеврачебной практике // Пульмонология. 2014. № 5. С. 101-110.

-

Калманова Е.Н., Айсанов З.Р. Исследование респираторной функции и функциональный диагноз в пульмонологии // Русский медицинский журнал. 2000. Т. 8. № 12. С. 510-514.

-

Каменева М.Ю. Исследование функции внешнего дыхания // Интерстициальные заболевания легких: Руководство для врачей / Под ред. М.М. Ильковича, А.Н. Кокосова. СПб.: Нордмедиздат, 2005. С. 50-58.

-

Каменева М.Ю., Тишков А.В., Трофимов В.И. Нерешенные вопросы диагностики рестриктивного типа вентиляционных нарушений // Пульмонология. 2015. Т. 25. № 3. С. 363-367.

-

Клемент Р.Ф., Лаврушин А.А., Тер-Погасян П.А. и др. Инструкция по применению формул и таблиц должных величин основных спирографических показателей. Л.: Ленуприздат, 1986. 79 с.

-

Кольцун С.С. Система интерпретации функционального состояния внешнего дыхания в пульмонологии: Автореф. дис. … д-ра. мед. наук. М., 1999. 52 с.

-

Кузнецова В.К., Любимов Г.А. Механика дыхания // Физиология дыхания / Отв. ред. И.С. Бреслав, Г.Г. Исаев. СПб.: Наука, 1994. С. 54-104.

-

Кузнецова В.К., Любимов Г.А. Оценка сопротивления дыхательных путей, определяемого методом плетизмографии всего тела // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1989. № 4. С. 392-395.

-

Руководство по клинической физиологии дыхания / Под ред. Л.Л. Шика, Н.Н. Канаева. Л.: Медицина, 1980. 376 с.

-

Стручков П.В., Виницкая Р.С., Люкевич И.А. и др. Введение в функциональную диагностику внешнего дыхания. М.: Медицина, 1996. 72 с.

-

Черняк А.В. Измерение легочных объемов // Функциональная диагностика в пульмонологии / Под ред. А.Г. Чучалина. М.: Атмосфера, 2009. С. 36-62.

-

Borg B.M., Thompson B.R. The measurement of lung volumes using body plethysmography: a comparison of methodologies // Respir. Care. 2012. Vol. 57. N. 7. P. 1076-1083.

-

Brusasco V., Barisione G., Crimi E. Pulmonary physiology: Future directions for lung function testing in COPD // Respirology. 2014. Vol. 20. N. 2. P. 209-218.

-

Criee C.P., Sorichter S., Smith H.J. et al. Body plethysmography - its principles and clinical use // Respiratory Medicine. 2011. Vol. 105. P. 959-971.

-

Goldman M.D., Smith H.J., Ulmer W.T. Whole-body plethysmography // Eur. Respir. Mon. 2005. Vol. 31. P. 15-43.

-

Güder G., Brenner S., Angermann C.E. et al. GOLD or lower limit of normal definition? A comparison with expert-based diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease in a prospective cohort-study // Respir. Res. 2012. Vol. 13. N. 1. P. 13-22.

-

Pellegrino R., Viegri G., Brusasco V. et al. Interpretative strategies for lung function tests // Eur. Respir. J. 2005. Vol. 26. P. 948-968.

-

Quanjer P.H., Tammeling C.J., Cotes J.E. et al. Lung volumes and forced ventilatory flows. Report Working party standardization of lung function tests, European community for steel and coal. Official statement of the European respiratory society // Eur. Respir. J. 1993. N. 6. Suppl. 16. P. 5-40.

-

Rossi A., Aisanov Z., Avdeev S. et al. Mechanisms, assessment and therapeutic implications of lung hyperinflation in COPD // Respiratory Medicine. 2015. Vol. 109. N. 7. P. 785-802.

-

Wade J.F., Mortenson R., Irvin C.G. Physiologic evaluation of bullous emphysema // Chest. 1991. Vol. 100. P. 1151-1154.

-

Wanger J., Clausen J.L., Coates A. et al. Standardisation of the measurement of lung volumes // Eur. Respir. J. 2005. Vol. 26. P. 511-522.