Функциональная диагностика : национальное руководство / под ред. Н. Ф. Берестень, В. А. Сандрикова, С. И. Федоровой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 784 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4242-5 |

Аннотация

Национальное руководство по функциональной диагностике выходит в нашей стране впервые. В нем представлены все современные исследования, проводимые в отделениях и кабинетах функциональной диагностики. Рассмотрен алгоритм проведения и описания исследований, анализа и интерпретации результатов использования аппаратных методов по трем основным направлениям диагностики социально значимых заболеваний: сердечно-сосудистой системы; центральной, периферической и вегетативной нервной системы; функции внешнего дыхания.С помощью методов функциональной диагностики исследуется состояние и других систем организма человека (пищеварительной, эндокринной, органов кроветворения). Особое значение приобретают и полифункциональные исследования. Описаны понятия нормы у здоровых лиц и патологии у больных, а также результат исследований в виде функционального диагноза. Изложены особенности функциональных исследований у детей, физически активных лиц и спортсменов.

Книга содержит перечень всех методов функциональной диагностики, а также проект примерных рекомендуемых нормативов затрат рабочего времени для отдельных групп исследований кабинетов/отделений функциональной диагностики Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики.

В подготовке данного руководства приняли участие ведущие специалисты России по функциональной диагностике и в смежных областях.

Издание предназначено врачам функциональной диагностики и всех клинических специальностей, использующим в работе различные методы функциональной диагностики и их результаты, медицинским сестрам, студентам медицинских вузов, ординаторам и аспирантам.

2.1.5. Изменения электрокардиограммы при нарушениях проводимости

А.В. Струтынский, Е.Н. Банзелюк

В табл. 1 приведены ЭКГ-признаки второй группы аритмий, обусловленных нарушениями проведения электрического импульса.

Таблица 1. Электрокардиографические признаки аритмий, обусловленных нарушенным проведением импульса

| Нарушения ритма | Электрокардиографические признаки |

|---|---|

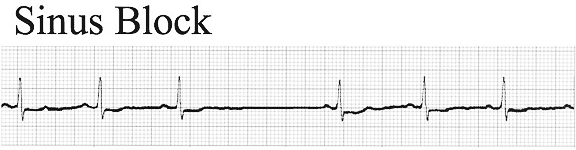

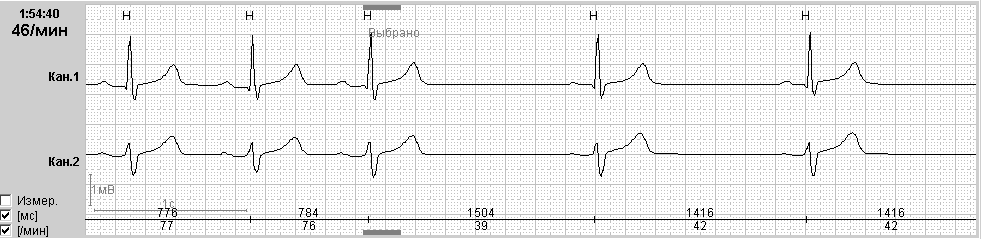

Синоатриальная блокада II степени (неполная) (рис. 1, 2) |

|

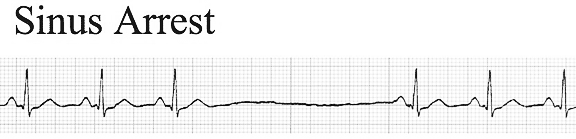

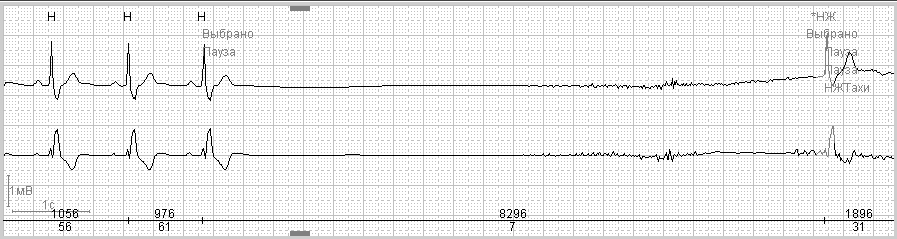

Остановка (отказ) СА-узла (sinus arrest) (рис. 3, 4) |

|

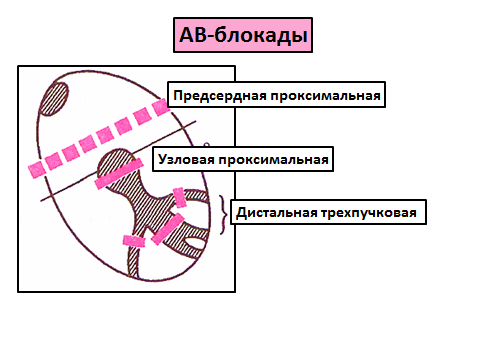

Классификация атриовентрикулярных блокад (рис. 5) |

|

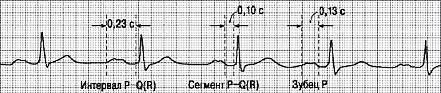

АВ-блокада I степени (предсердная проксимальная форма) (рис. 6) |

|

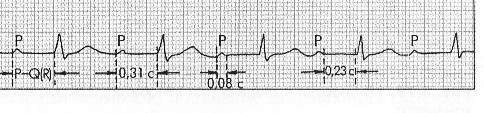

АВ-блокада I степени (узловая проксимальная форма) (рис. 7) |

|

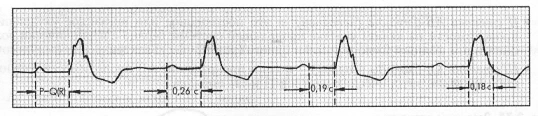

АВ-блокада I степени (дистальная, трехпучковая форма) (рис. 8) |

|

АВ-блокада II степени (тип I Мобитца) (рис. 9, 10) |

|

АВ-блокада II степени (тип II Мобитца) (рис. 11, 12) |

|

АВ-блокада II степени типа 2:1 (рис. 13) |

|

Прогресси-рующая АВ-блокада II степени (рис. 14) |

|

АВ-блокада III степени (проксимальная форма) (рис. 15) |

|

АВ-блокада III степени (дистальная - трифасцикулярная) (рис. 16) |

|

Синдром Фредерика (рис. 17) |

|

Классификация блокад ножек и ветвей пучка Гиса (рис. 18) |

|

Полная блокада правой ножки пучка Гиса (рис. 19) |

|

Неполная блокада правой ножки пучка Гиса (рис. 20) |

|

Блокада левой передней ветви пучка Гиса (рис. 21) |

|

Блокада левой задней ветви пучка Гиса (рис. 22) |

|

Полная блокада левой ножки пучка Гиса (двухпучковая) (рис. 23) |

|

Неполная блокада левой ножки пучка Гиса (двухпучковая) (рис. 24) |

|

Блокада правой ножки и левой передней ветви пучка Гиса (рис. 25) |

|

Блокада правой ножки и левой задней ветви пучка Гиса (рис. 26) |

|

Неполная блокада трех ветвей пучка Гиса (трехпучковая) (рис. 27, 28) |

|

Полная блокада трех ветвей пучка Гиса (трехпучковая) (рис. 29) |

|

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) (рис. 30, 31) |

|

На рис. 1-31 приведены примеры наиболее часто встречающихся нарушений проводимости.

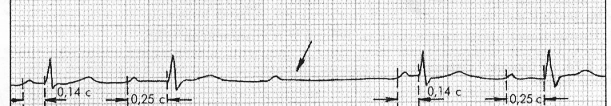

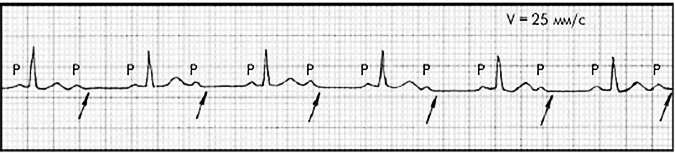

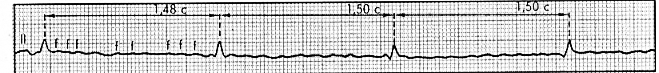

Рис. 1. Синоатриальная блокада II степени. Одиночное выпадение комплекса Р-QRSТ

Рис. 2. Синоатриальная блокада II степени. Повторные эпизоды выпадения комплекса Р-QRSТ

Рис. 3. Остановка (отказ) синоатриального узла (sinus arrest)

Рис. 4. Остановка (отказ) синоатриального узла (sinus arrest)

Рис. 5. Классификация атриовентрикулярных блокад

Рис. 6. Атриовентрикулярная блокада I степени (предсердная проксимальная форма)

Рис. 7. Атриовентрикулярная блокада I степени (узловая проксимальная форма)

Рис. 8. Атриовентрикулярная блокада I степени (предсердная проксимальная форма)

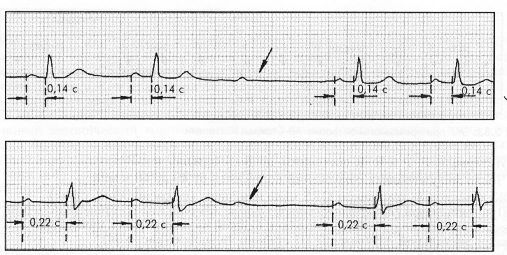

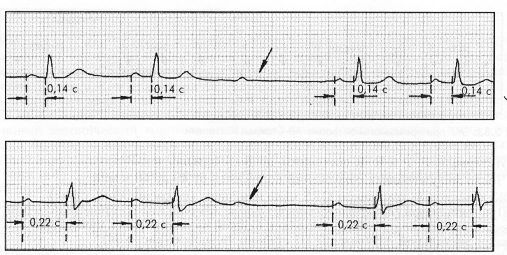

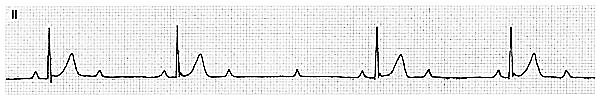

Рис. 9. Атриовентрикулярная блокада II степени (тип I Мобитца, 3:2). Стрелкой указано выпадение желудочкового комплекса

Рис. 10. Атриовентрикулярная блокада II степени (тип I Мобитца)

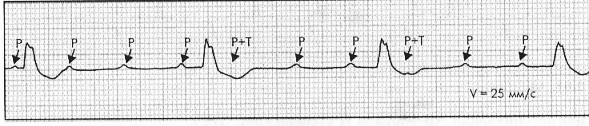

Рис. 11. Атриовентрикулярная блокада II степени (тип II Мобитца) с постоянным нормальным интервалом P-Q (R)

Рис. 12. Атриовентрикулярная блокада II степени (тип II Мобитца) с постоянным увеличенным интервалом P-Q (R)

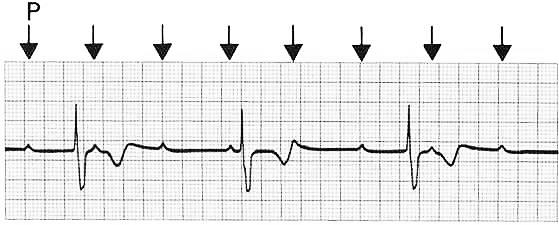

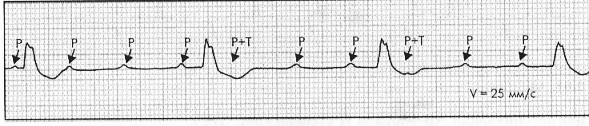

Рис. 13. Атриовентрикулярная блокада II степени типа 2:1

Рис. 14. Прогрессирующая атриовентрикулярная блокада II степени типа 3:1

Рис. 15. Атриовентрикулярная блокада III степени (проксимальная форма)

Рис. 16. Атриовентрикулярная блокада III степени (дистальная трифасцикулярная форма)

Рис. 17. Синдром Фредерика (сочетание мерцания предсердий и полной атриовентрикулярной блокады)

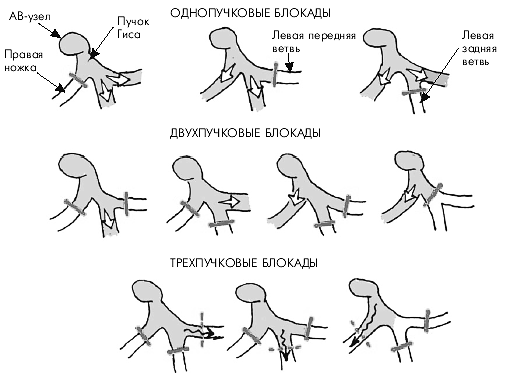

Рис. 18. Классификация блокад ножек и ветвей пучка Гиса

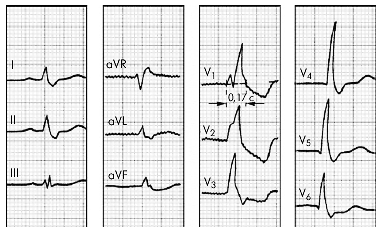

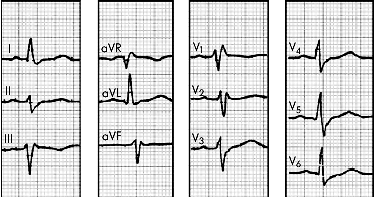

Рис. 19. Электрокардиограмма при полной блокаде правой ножки пучка Гиса

Рис. 20. Электрокардиограмма при неполной блокаде правой ножки пучка Гиса

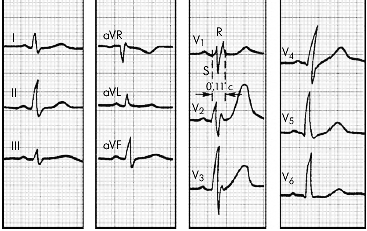

Рис. 21. Электрокардиограмма при блокаде левой передней ветви пучка Гиса

Рис. 22. Электрокардиограмма при блокаде левой задней ветви пучка Гиса

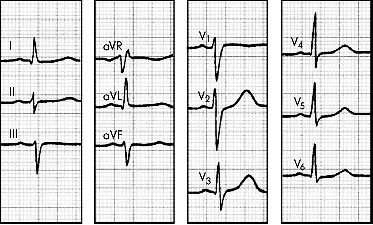

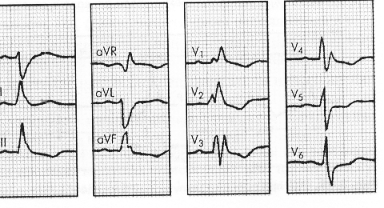

Рис. 23. Полная блокада левой ножки пучка Гиса (двухпучковая)

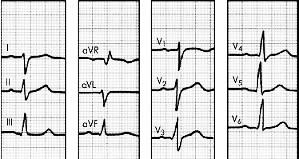

Рис. 24. Неполная блокада левой ножки пучка Гиса (двухпучковая)

Рис. 25. Блокада правой ножки и левой передней ветви пучка Гиса

Рис. 26. Блокада правой ножки и левой задней ветви пучка Гиса

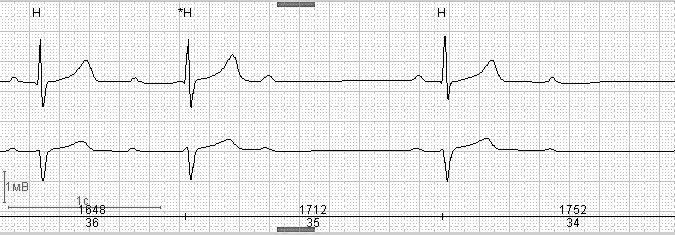

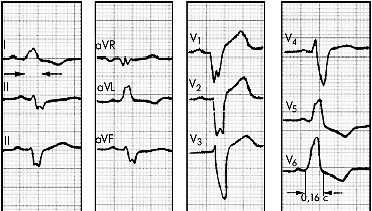

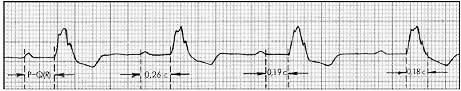

Рис. 27. Электрокардиограмма при неполной трехпучковой блокаде в сочетании с атриовентрикулярной блокадой I степени. Объяснение в тексте

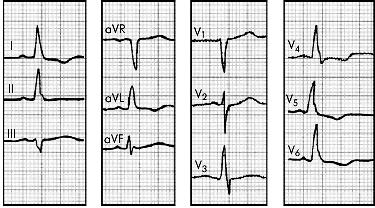

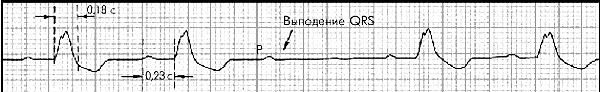

*Рис. 28. Электрокардиограмма при неполной трехпучковой блокаде в сочетании с атриовентрикулярной блокадой II степени

Рис. 29. Электрокардиограмма при полной трехпучковой блокаде (с атриовентрикулярной блокадой III степени)

Рис .30 . Укорочение интервала Р-Q (R) и появление Δ-волны на восходящем колене зубца R при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта

Рис. 31. Электрокардиограмма при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта